Revue Internationale no 68 - 1e trimestre 1992

- 3016 reads

Explosion de l'URSS, massacres en Yougoslavie - Seule la classe ouvrière internationale peut sortir l'humanité de la barbarie

- 4788 reads

Le «nouvel ordre mondial» annoncé il y a moins de deux ans par le président Bush n'en finit pas d'accumuler l'horreur et les cadavres. A peine les massacres de la guerre du Golfe étaient-ils terminés (ceux provoqués directement par la coalition, car ceux des Kurdes se poursuivent encore) que la guerre se rallumait en pleine Europe, dans ce qui était la Yougoslavie. L'horreur qu'on a découvert avec la prise de Vukovar par l'armée serbe illustre donc, une nouvelle fois, à quel point étaient mensongers tous les discours sur l'«ère nouvelle», faite de paix, de prospérité et de respect des droits de l'homme, qui devait accompagner l'effondrement des régimes staliniens d'Europe et la disparition de l'ancien bloc de l'Est. En même temps, l'indépendance de l'Ukraine et, plus encore, la constitution d'une «Communauté d'Etats» comprenant cette dernière, la Russie et la Biélorussie1] [1] viennent contresigner le constat de ce qui était patent depuis l'été : l’URSS n'existe plus. Cela n'empêche pas, d'ailleurs, les différents morceaux de cet ex-pays de continuer à se décomposer: aujourd'hui c'est la fédération de Russie elle-même, c'est-à-dire la plus puissante des républiques de feu l'Empire soviétique, qui est menacée d'éclatement. Face à ce chaos dans lequel s'enfonce chaque jour un peu plus la planète, les pays les plus avancés, et particulièrement le premier d'entre eux, les Etats-Unis, veulent se présenter comme des îlots de stabilité, garants de l'ordre mondial. Mais, en réalité, ces pays eux-mêmes ne sont pas préservés des convulsions mortelles dans lesquelles s'enfonce la société humaine. En particulier, l'Etat le plus puissant de la terre, s'il met à profit son énorme supériorité militaire sur tous les autres pour revendiquer le rôle de gendarme du monde, comme on vient de le voir encore avec la conférence sur le Moyen-Orient, ne peut rien contre l'aggravation inexorable de la crise économique qui se trouve à l'origine de toutes les convulsions qui déferlent sur l'humanité. La barbarie du monde d'aujourd'hui met en relief l'énorme responsabilité qui repose sur les épaules au prolétariat mondial, un prolétariat qui doit faire face au déchaînement d'une campagne et de manoeuvres d'une intensité sans précédent destiné à le détourner non seulement de sa perspective historique mais aussi de la lutte pour la défense de ses intérêts élémentaires.

Nous avons régulièrement, dans notre revue, analysé l'évolution de la situation dans l'ancienne URSS2] [2]. En particulier, depuis la fin de l'été 1989 (c'est-à-dire près de deux mois avant la disparition du mur de Berlin), le CCI a mis en avant l'extrême gravité des convulsions qui secouaient l'ensemble des pays dits « socialistes»3] [3]. Aujourd'hui, chaque jour qui passe vient illustrer un peu plus l'ampleur de la catastrophe qui se déchaîne dans cette partie du monde.

L'ex-URSS dans le gouffre

Depuis le putsch avorté d'août 1991, les événements n'ont cessé de se précipiter dans l'ancienne URSS. Le départ des pays baltes de l’«Union» semble appartenir maintenant à un passé lointain. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui devient indépendante, c'est-à-dire la deuxième république de l'Union, forte de 52 millions d'habitants, qui constitue son «grenier à blé» et représente 25% de sa production industrielle. De plus, cette république possède sur son territoire une quantité considérable des armes atomiques de l'ancienne Union. A elle seule, elle dispose d'un potentiel de destruction nucléaire supérieur à ceux de la Grande-Bretagne et de la France réunis. En ce sens, la décision par Gorbatchev, le 5 octobre, de réduire de 12.000 à 2.000 le nombre des charges nucléaires tactiques de l'URSS n'était pas seulement la réponse à la décision similaire adoptée par Bush une semaine auparavant ni la simple concrétisation de la disparition de l'antagonisme impérialiste, qui avait dominé le monde pendant quatre décennies, entre les Etats-Unis et l'URSS. Elle constituait une mesure de prudence élémentaire pour empêcher les républiques sur lesquelles sont déployées ces armes, et particulièrement l'Ukraine, de s'en servir comme instrument de chantage.

C'est d'ailleurs pour cette même raison que les autorités ukrainiennes ont refusé, jusqu'à présent, de restituer ces armements. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ne s'illustre à quel point était justifiée l'inquiétude de Gorbatchev, et de la majorité des dirigeants du monde, face au problème de la dissémination nucléaire. C'est ainsi que, début novembre, éclatait le conflit entre l'autorité centrale de Russie et la république autonome de Tchétchéno-Ingouchie qui venait, elle aussi de proclamer son «indépendance». Face à la décision de Eltsine d'instaurer sur place l'état d'urgence grâce aux forces spéciales du KGB, Doudaev, ex général de l'armée «rouge» reconverti en petit potentat indépendantiste, menaçait de recourir a des actions terroristes sur les installations nucléaires de la région. De plus, face à la menace d'affrontements sanglants, les troupes chargées de la répression ont refusé d'obéir et c'est finalement le Parlement de Russie qui a sauvé la mise de Eltsine en annulant sa décision. Cet événement, outre qu'il soulignait la réelle menace que représentent les énormes moyens nucléaires déployés dans toute l'URSS au moment où cette ancienne puissance se désintègre, mettait également en relief le niveau de chaos dans lequel se trouve aujourd'hui cette partie du monde. Ce n'est pas seulement l'URSS qui est en train de se désintégrer, c est sa plus grande république, la Russie, qui est maintenant menacée d'explosion sans avoir les moyens, sinon par de véritables bains de sang à l'issue incertaine, de faire respecter l'ordre.

Une banqueroute économique totale

Cette tendance à la dislocation de la Russie même s'exprime également par les dissensions qui se développent au sein de la clique des «réformateurs» actuellement aux postes de commande de cette république. C'est ainsi que les mesures de «libéralisation sauvage» mises en avant par le président russe fin octobre ont déclenché une levée de boucliers de la part des maires des deux plus grandes villes du pays. Gavril Popov, maire de Moscou, a déclaré qu' «il ne portera pas la responsabilité de la libération des prix», et son collègue de Saint-Pétersbourg, Anatoh Sobtchak, a accusé Eltsine de vouloir «affamer la Russie». En fait, ces affrontements entre politiciens sur les questions économiques ne font que révéler l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie de l'URSS. Tous ses dirigeants politiques, à commencer par Gorbatchev, ne cessent de jeter des cris d'alarme face aux menaces de famine pour l'hiver qui vient. Le 10 novembre, Sobtchak prévenait : «Nous n'avons pas constitué les réserves alimentaires suffisamment importantes sans lesquelles les grandes villes soviétiques et les grands centres industriels du pays ne pourront simplement pas survivre».

Sur le plan financier, la situation est devenue également cauchemardesque. La banque centrale, la Gosbank, est obligée de faire tourner ses planches à billets à rythme intensif, ce qui conduit à une dévaluation du rouble de 3% par semaine. Le 29 novembre, cette même banque annonce que les salaires des fonctionnaires ne seront plus payés. A l'origine de cette décision, le refus par les députés russes (majoritaires) au Congres de voter une autorisation de crédit de 90 milliards de roubles demandée par Gorbatchev. Le lendemain, Eltsine, afin de pouvoir marquer un nouveau point dans sa lutte d'influence contre Gorbatchev, a assuré que la Russie se chargeait de prendre à son compte le paiement des fonctionnaires.

En réalité, la banqueroute de la banque centrale ne provient pas seulement du refus par les républiques de verser au «centre» le produit des impôts. Elles-mêmes sont incapables de collecter les fonds indispensables à leur fonctionnement. Ainsi, les républiques autonomes de Yakoutie et de Bouriatie, appartenant à la fédération de Russie, bloquent depuis plusieurs mois leurs livraisons d'or et de diamants qui permettaient d'alimenter en devises les caisses de la Russie et de l'Union. Pour leur part, les entreprises payent de moins en moins leurs impôts, soit parce que leurs propres caisses sont a sec, soit qu'elles considèrent (comme c'est le cas d'entreprises privées plus «prospères») que « libéralisation » veut dire abolition de la fiscalité. Ainsi, l'ex-URSS se trouve prise dans une spirale infernale. Aussi bien les reformes que les conflits politiques découlant de la catastrophe économique ne font qu'aggraver encore cette catastrophe, ce qui aboutit à une nouvelle fuite en avant dans ces «réformes» mort-nées et dans les affrontements entre cliques.

Les gouvernements des pays les plus avancés sont bien conscients de l'ampleur de cette catastrophe dont il est clair que les répercussions ne sauraient s'arrêter aux frontières de l'ancienne URSS4] [4]. C'est pour cette raison que sont élaborés des plans d'urgence pour acheminer vers cette région des produits de première nécessité, mais il n'y a aucune garantie que cette aide puisse parvenir à ses destinataires du fait de l'incroyable corruption qui règne à tous les échelons de l'économie, de la paralysie qui frappe l'ensemble de l'appareil politique et administratif (devant l'instabilité politique et les menaces de limogeage, la plupart des « décideurs » ont comme principale préoccupation de... ne pas prendre de décision), et la désorganisation totale des moyens de transport (manque de pièces détachées pour entretenir le matériel, rupture des approvisionnements en combustible, troubles affectant régulièrement différentes parties du territoire).

C'est également pour relâcher un peu l'étranglement financier de l'ex-URSS que le G7 a accordé un délai d'un an pour le remboursement des intérêts de la dette soviétique, laquelle se monte aujourd'hui à 80 milliards de dollars. Mais ce ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois tant les crédits alloués semblent disparaître dans un puits sans fond. Il y a deux ans avaient été colportées toutes sortes d'illusions sur le «marché nouveau» ouvert par l'effondrement des régimes staliniens. Aujourd'hui, alors même que la crise économique mondiale se traduit, entre autres, par une crise aiguë des liquidités5] [5], es banques sont de plus en plus réticentes à placer leurs capitaux dans cette partie du monde. Comme le déplorait récemment un banquier français : «On ne sait plus à qui on prête ni auprès de qui on devra exiger les remboursements.»

Même pour les politiciens bourgeois les plus optimistes, il est difficile d'imaginer comment pourrait être redressée la situation tant sur le plan économique que politique dans ce qui était, il y a peu de temps encore, la deuxième puissance mondiale. L'indépendance de chacune des républiques, présentée par les différents démagogues locaux comme une «solution» pour ne pas sombrer avec l'ensemble du navire, ne pourra qu'aggraver encore plus les difficultés d'une économie basée pendant des décennies sur une extrême division du travail (certains articles ne sont produits que dans une seule usine pour toute l'URSS). En outre, une telle indépendance des républiques porte avec elle le surgissement des revendications particulières des minorités réparties sur l'ensemble du territoire (il existe une quarantaine de «régions autonomes» et encore plus d'ethnies). Dès à présent, avec des affrontements sanglants entre arméniens et azéris à propos du Haut-Karabakh, entre Ossètes et Géorgiens en Ossétie du Sud, entre Kirghizes, Ouzbeks et Tadjiks au Kirghizstan, on peut se faire une idée de ce qui attend l'ensemble du territoire de l'ex-URSS. En outre, les populations russes qui sont réparties dans toute l'Union (par exemple, 38 % de la population au Kazakhstan, 22% en Ukraine) risquent de faire les frais de ces « indépendances ». D'ailleurs, Eltsine a prévenu qu'il se considérait comme le «protecteur» des 26 millions de russes vivant hors de Russie et qu'il faudrait reconsidérer la question des frontières de cette république avec certaines autres. C'est un discours qu'on a entendu, il y a peu de temps, dans la bouche du dirigeant serbe Milosevic : en voyant la situation actuelle en Yougoslavie on comprend aisément quelle sinistre réalité il peut annoncer pour demain à une échelle bien plus vaste6] [6].

LA YOUGOSLAVIE : BARBARIE ET ANTAGONISMES ENTRE GRANDES PUISSANCES

En quelques mois, la Yougoslavie a plongé dans l'enfer. Tous les jours, tes journaux télévisés nous renvoient l'image de la barbarie sans nom qui se déchaîne à quelques centaines de kilomètres des métropoles industrielles d'Italie du Nord et d'Autriche. Des villes entièrement détruites, des monceaux de cadavres jonchant les rues, les mutilations, les tortures, les charniers. Jamais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, un pays d'Europe n'avait connu de telles atrocités. Désormais, l'horreur qui semblait jusqu'à présent réservée aux pays du «tiers-monde», atteint des zones immédiatement voisines du coeur du capitalisme. Voici le «grand progrès» que vient de réaliser la société bourgeoise : créer un Beyrouth-sur-Danube à une petite heure de Milan et de Vienne. L'enfer que vivent depuis des décennies les pays les plus mal lotis de la planète a toujours été atroce, il a toujours constitué une honte pour l'humanité. Que cet enfer se trouve maintenant à nos portes n'est pas en soi plus scandaleux. Cependant, c'est le signe indiscutable du degré de pourriture atteint par un système qui avait réussi pendant quarante ans à reporter à sa périphérie les aspects les plus abominables de la barbarie qu'il engendre. C'est la manifestation évidente de l'entrée du capitalisme mondial dans une nouvelle étape, la dernière, de sa décadence : celle de la décomposition générale de la société7] [7].

Une des illustrations de cette décomposition est constituée par la totale irrationalité de la conduite de la plupart des forces politiques en présence.

Du côté des autorités de la Croatie, la revendication de l'indépendance pour cette république ne se base sur aucune possibilité d'une amélioration des positions de son capital national. La simple lecture d'une carte, par exemple, met en évidence les difficultés supplémentaires qui ne manqueront pas de surgir lorsque cette « nation » aura accédé à son «indépendance», du fait de la position et de la forme de ses frontières. Ainsi, pour aller de Dubrovnik à Vukovar, en supposant, ce qui aujourd'hui est peu vraisemblable, que ces deux villes soient reconstruites et reviennent un jour à la Croatie, ce n'est pas par Zagreb qu'il faut passer (sauf à parcourir 500 kilomètres supplémentaires) mais par Sarajevo, capitale d'une autre république, la Bosnie-Herzégovine.

Du côté des autorités «fédérales» (en réalité Serbes), la tentative de soumettre la Croatie, ou tout au moins de conserver au sein d'une «Grande Serbie» le contrôle des provinces croates où vivent des Serbes, ne permet pas non plus d'espérer de grands bénéfices sur le plan économique : le coût de la guerre actuelle et les destructions qu'elle provoque ne feront qu'aggraver encore plus le marasme économique total dans lequel se trouve le pays.

Les dissensions entre Etats européens

Depuis le début des massacres en Yougoslavie, les professionnels des bons sentiments médiatiques se sont émus : «il faut faire quelque chose !» Il est vrai que l'horreur réservée aux Kurdes d'Irak se vend moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques mois8] [8]. Cependant, pour la Yougoslavie, la «sollicitude» a largement dépassé le niveau du « charity business » puisque la Communauté européenne a organisé une conférence spéciale, dite de la Haye, pour mettre fin à la guerre. Après une vingtaine de cessez-le-feu dérisoires et de multiples voyages du négociateur Lord Carrington, les massacres continuent de plus belle. En fait, cette impuissance de l'Europe à mettre fin à un conflit, dont chacun souligne la totale absurdité, constitue une illustration flagrante des dissensions qui existent entre les Etats qui la composent. Ces oppositions ne sont nullement de circonstance ou secondaires. Elles recouvrent des intérêts impérialistes bien déterminés et antagoniques. En particulier, le fait que l'Allemagne ait été, depuis le début, favorable à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie n'est pas fortuit. C'est, pour cette puissance, la condition de son accès à la Méditerranée dont l'importance stratégique n'est pas à démontrer9] [9]. Pour leur part, es autres puissances impérialistes présentes en Méditerranée ne sont nullement intéressées à ce retour de l'Allemagne dans cette zone. C'est pour cela que, au début du conflit yougoslave, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France (sans compter l'URSS, traditionnel «protecteur» de la Serbie mais qui aujourd'hui a d'autres chats à fouetter) se sont prononcés pour le maintien d'une Yougoslavie unifiée10] [10].

Ainsi la tragédie yougoslave a mis en évidence que le «nouvel ordre mondial» était synonyme d'exacerbation des tensions non seulement entre des nationalités et des ethnies dans les parties du monde, comme eir Europe centrale et de l'Est, où le développement tardif du capitalisme a interdit la constitution d'un Etat national viable et stable, mais également entre les vieux Etats capitalistes constitués depuis longtemps et qui, jusqu'à présent, étaient alliés contre la puissance impérialiste soviétique. Le chaos dans lequel s'enfonce aujourd'hui la planète n'est pas seulement le fait des pays de la périphérie du capitalisme. Ce chaos concerne également, et concernera de plus en plus, les pays centraux dans la mesure où il trouve ses origines, non pas dans des problèmes spécifiques aux pays sous-développés mais bien dans un phénomène mondial : la décomposition générale de la société capitaliste qui ne pourra que s'aggraver en même temps que la crise irréversible de son économie.

La conférence sur le Moyen-Orient : affirmation du leadership des Etats-Unis

Face au chaos dans lequel bascule l'ensemble de la planète, il revient à la première puissance de celle-ci déjouer le rôle de «gendarme». Il n'y a évidemment pas à cette tache des Etats-Unis le moindre motif désintéressé. C'est à celui qui profite le plus de l’«ordre mondial» actuel d'en assurer, pour l'essentiel, la préservation. La guerre du Golfe a constitué une opération de police exemplaire pour dissuader tous les autres pays, petits ou grands, de participer à la déstabilisation de cet ordre. Aujourd'hui, la «conférence de paix» sur le Moyen-Orient constitue l'autre volet, complémentaire de la guerre, dans la stratégie américaine. Après avoir démontré qu'ils étaient prêts à «maintenir l’ordre» de la façon la plus brutale qui soit, les Etats-Unis devaient faire la preuve qu'eux seuls étaient en mesure d'être efficace dans le règlement des conflits qui ensanglantent la planète depuis des décennies. Et, pour ce faire, la question du Moyen-Orient est évidemment parmi les plus significatives.

En effet, il est nécessaire de souligner l'importance historique considérable d'un tel événement. C'est la première fois depuis 43 ans (depuis la partition de la Palestine par l'ONU en novembre 1947 et la fin du mandat anglais en mai 1948) qu'Israël se retrouve à la même table que l'ensemble de ses voisins arabes avec qui elle a mené déjà cinq guerres (1948, 1956, 1967, 1973, 1982). En fait, cette conférence internationale constitue une conséquence directe de l'effondrement du bloc russe en 1989 et de la guerre du Golfe du début de l'année 1991. Elle a été possible parce que les Etats arabes (y compris l'OLP) de même qu'Israël ne peuvent désormais plus jouer sur la rivalité Est-Ouest pour essayer de faire prévaloir leurs intérêts.

Les Etats arabes qui tentaient d'affronter Israël ont définitivement perdu leur «protecteur» soviétique. De ce fait, Israël a été privé d'une des attributions qui lui valaient un soutien sans faille des Etats-Unis : jouer le rôle de principal gendarme du bloc US dans la région face aux prétentions du bloc russe11] [11].

Cependant, bien qu'en soi la question du Moyen-Orient, par son importance historique et stratégique, donne à la conférence ouverte à Madrid fin octobre, et qui doit se poursuivre à Washington en décembre, un relief tout particulier, sa signification va bien au-delà des problèmes liés à cette partie du monde. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des pays de la région que les Etats-Unis affirment leur autorité, mais aussi, et surtout vis-à-vis des autres grandes puissances qui seraient tentées de jouer une carte «indépendante» à leur égard.

La mise au pas des puissances européennes

En effet, à Madrid, du fait que l'ONU12] [12] n'ait eu aucune place (à la demande d'Israël, mais cela arrangeait bien les américains), la seule grande puissance présente, à côté des Etats-Unis, était... l'URSS (si on peut parler de «grande puissance» !) Le simple fait que Bush ait proposé la co-présidence de cette conférence à Gorbatchev, alors que ce dernier est complète ment dévalué et que son pays n'existe plus, constitue un véritable camouflet pour des pays qui, il y a peu encore, avaient des prétentions au Moyen-Orient. C'est notamment le cas de la France (définitivement chassée du Liban avec la prise de contrôle de ce pays par la Syrie), et même de la Grande-Bretagne (principale puissance de la région jusqu'à la seconde guerre mondiale et «ex-protecteur» de la Palestine, de l'Egypte et de la Jordanie). La chose n'est pas trop grave pour cette dernière puissance qui ne conçoit la défense de ses intérêts impérialistes que dans le cadre d'une alliance étroite avec le grand frère américain. En revanche, pour la France, c'est une nouvelle manifestation de la place de second ordre que les Etats-Unis lui assignent désormais malgré (et en partie à cause de) ses tentatives de mener une politique «indépendante». Et, au delà de la France, c'est également l'Allemagne qui est indirectement visée. En effet, même si cette puissance n'avait plus, depuis longtemps, d'intérêts (autres qu'économiques, évidemment) dans cette région, la gifle reçue par le pays sur qui elle tente de s'appuyer, à l'heure actuelle, notamment au sein des institutions européennes et sur le plan militaire, pour affirmer ses intérêts, ne peut que l'atteindre également, d’ailleurs, la place réservée à l'Europe à la conférence de Madrid : la présence, comme observateur, du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, en dit long sur le rôle que, désormais, les Etats-Unis comptent assigner aux Etats européens ou à toute alliance entre eux dans les grandes affaires du monde : un rôle de comparse.

Enfin, la tenue de la conférence sur le Moyen-Orient alors que ces mêmes Etats européens affichent, jour après jour, leur impuissance face à la situation en Yougoslavie, vient souligner une nouvelle fois que le seul «gendarme» en mesure d'assurer un peu d'ordre dans le monde est bien l'oncle Sam. Ce dernier a été capable d'apporter une «solution» à un des conflits les plus anciens et graves de la planète (qui pourtant se déroulait à 10 000 kilomètres de ses frontières), alors que les pays européens n'arrivent pas à faire la police de l'autre côté de leurs frontières. Ainsi, avec la conférence sur le Moyen-Orient est réaffirmé le message essentiel que les Etats-Unis avaient déjà envoyé avec la guerre du Golfe : c'est exclusivement de la puissance américaine, de son énorme supériorité militaire (et aussi économique) que dépend «l’ordre mondial.» Tous les pays, y compris ceux qui essaient de jouer leur propre carte, ont besoin de ce gendarme13] [13]. Leur intérêt est donc de faciliter la politique de la première puissance mondiale.

Ceci dit, la discipline que la première puissance mondiale réussit encore à imposer ne doit pas masquer la situation catastrophique ans laquelle se trouve le monde capitaliste aujourd'hui et qui ne pourra aller qu'en s'aggravant. En particulier, la méthode employée pour garantir cette discipline est elle-même génératrice de nouveaux désordres. C'est ce que nous avions déjà vu avec la Guerre du Golfe (avec toutes ses conséquences catastrophiques dans la région et particulièrement en ce qui concerne la question kurde) et que nous voyons aujourd'hui avec la Yougoslavie, où le maintien de 1 autorité américaine passait par une mise à feu et à sang du pays. Comme les marxistes l'ont toujours affirmé, il n'y pas de place, dans le capitalisme décadent, pour une quelconque « paix générale ». Même s'ils s'éteignent au Moyen-Orient, les foyers de tension entre bandes rivales des gangsters capitalistes ne peuvent que surgir ailleurs. Et cela d'autant plus que la crise économique du mode de production capitaliste qui, en dernière instance, se trouve à l'origine des affrontements impérialistes, est insoluble et ne peut que s'aggraver, comme on le voit à 1 heure actuelle.

Aggravation de la crise et attaques contre la classe ouvrière

Alors même que Bush célèbre ses triomphes diplomatiques et militaires, son «front intérieur» ne cesse de se dégrader, notamment sous la forme d'une nouvelle aggravation de la récession. Pendant quelques mois, la bourgeoisie américaine, et, avec elle, l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, avait rêvé que la récession ouverte qui avait pris son essor avant la guerre du Golfe serait de courte durée. Aujourd'hui, c'est le temps des déceptions : malgré tous les efforts des gouvernements (qui continuent de prétendre, tout en faisant le contraire, qu'il ne faut pas intervenir dans l'économie et qu'il importe de laisser jouer les lois du marché) le marasme se prolonge sans qu'on en voit la sortie. En réalité, c'est une nouvelle aggravation considérable de la crise du capital qui s'annonce et qui déjà plonge de nombreux secteurs de la bourgeoisie dans la panique. Cette aggravation de la crise ne peut avoir d'autre conséquence que 'intensification des attaques contre la classe ouvrière. Dès à présent, ces attaques se sont déchaînées un peu partout dans le monde : licenciements massifs (y compris dans les secteurs «de pointe» comme l'informatique), blocage des salaires, érosion des prestations sociales (pensions de retraite, allocations chômage, remboursement des frais de maladie, etc.), intensification des cadences de travail : il serait fastidieux de faire la liste de ce type d'attaques dans les différents pays. Ce sont tous les ouvriers de tous les pays qui subissent maintenant dans leur chair les atteintes de la crise capitaliste. Ces attaques provoquent évidemment le developpement d'un mécontentement considérable au sein de la classe ouvrière. Et, dans beaucoup de pays, on voit effectivement se déployer toute une agitation sociale, lais ce qui est significatif, c'est que, contrairement aux grandes luttes qui avaient marqué le milieu des années 1980, et qui faisaient l'objet d'un black-out pratiquement total, l'agitation présente est répercutée de façon spectaculaire par toutes les médias. En réalité, nous assistons à l'heure actuelle à une vaste manoeuvre de la bourgeoisie de la plupart des pays les plus développés pour miner le terrain des véritables combats de classe.

Pour la classe ouvrière, il n'y a pas identité entre colère et combativité, ni entre combativité et conscience, même si, évidemment, il y a un lien entre elles. La situation des ouvriers des pays anciennement «socialistes» nous le démontre chaque jour. Ces ouvriers sont aujourd'hui confrontés à des conditions de vie, à une misère inconnues depuis des décennies. Pourtant, leurs luttes contre l'exploitation sont de faible ampleur, et lorsqu'elles se développent, c'est pour tomber dans les pièges les plus grossiers que leur tend la bourgeoisie (notamment les pièges nationalistes comme on l'a vu, par exemple au printemps 1991 avec la grève des mineurs d’Ukraine). La situation est loin évidemment d'être aussi catastrophique dans les pays «avancés», tant du point de vue des attaques capitalistes que des mystifications pesant sur la conscience des ouvriers. Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence les difficultés que rencontre à l'heure actuelle le prolétariat de ces pays, justement parce que la classe ennemie emploie tous les moyens pour les utiliser et les renforcer.

Les événements considérables qui se sont succédés depuis deux ans ont été amplement utilisés par la bourgeoisie pour asséner des coups à la combativité et surtout à la conscience de la classe ouvrière. C'est ainsi que, en répétant à satiété, que le stalinisme était du «communisme», que les régimes staliniens, dont la faillite était devenue patente, constituaient la conséquence inévitable de la révolution prolétarienne, les campagnes de propagande bourgeoises ont visé à détourner les ouvriers de toute perspective d'une autre société et à leur faire entendre que la « démocratie libérale » était le seul type de société viable. Alors que c'était une forme particulière de capitalisme qui s'effondrait dans les pays de l'Est sous la pression de la crise générale de ce système, tous les médias n'ont cessé de nous présenter ces événements comme un «triomphe» du capitalisme.

Une telle campagne a obtenu un impact non négligeable parmi les ouvriers, affectant leur combativité et surtout leur conscience. Alors que cette combativité connaissait un nouvel essor au printemps 1990, notamment à la suite des attaques résultant du début d'une récession ouverte, elle a été de nouveau atteinte par la crise et la guerre du Golfe. Ces événements tragiques ont permis de faire justice du mensonge sur le «nouvel ordre mondial» annoncé par la bourgeoisie lors de la disparition du bloc de l'Est sensé être le principal responsable des tensions militaires. Les massacres perpétrés par les «grandes démocraties », par les «pays civilisés», contre les populations irakiennes ont permis à beaucoup d'ouvriers de comprendre combien étaient mensongers les discours de ces mêmes «démocraties» sur la «paix» et les «droits de l'homme». Mais en même temps, la grande majorité de la classe ouvrière des pays avancés, à la suite des nouvelles campagnes de mensonges bourgeois, a subi cette guerre avec un tort sentiment d'impuissance qui a réussi à affaiblir considérablement ses luttes. Le putsch de l'été 1991 en URSS et la nouvelle déstabilisation qu'il a entraînée, de même que la guerre civile en Yougoslavie, ont contribué à leur tour à renforcer ce sentiment d'impuissance. L'éclatement de l'URSS et la barbarie guerrière qui se déchaîne en Yougoslavie sont des manifestations du degré de décomposition atteint aujourd'hui par la société capitaliste. Mais grâce à tous les mensonges assénés par ses médias, la bourgeoisie a réussi à masquer la cause réelle de ces événements pour en faire une nouvelle manifestation de la « mort du communisme », ou bien une question de «droit des peuples à disposer d'eux-mêmes» face auxquelles les ouvriers n'ont d'autre alternative que d'être des spectateurs passifs et de s'en remettre à la « sagesse » de leurs gouvernements.

Les manoeuvres de la bourgeoisie contre la classe ouvrière

Après avoir subi pendant deux ans un tel tir de barrage, la classe ouvrière ne pouvait qu'accuser le coup sous forme d'un important désarroi et d'un fort sentiment d'impuissance. Et c'est justement ce sentiment d'impuissance que la bourgeoisie s'est employée à utiliser et à renforcer, par une série de manoeuvres visant à tuer dans l'oeuf toute renaissance de la combativité, grâce à des affrontements prématurés, sur un terrain choisi par la bourgeoisie elle-même, afin que ces affrontements s'épuisent ans l'isolement et s'enlisent dans des impasses. Les méthodes employées sont variées, mais elles ont pour point commun de toujours aire appel à une participation intensive des syndicats.

Ainsi, en Espagne c'est le terrain pourri du nationalisme qui a été utilisé par les syndicats (notamment les Commissions Ouvrières proches du PC et l'UGT proche du PS) pour conduire les ouvriers dans l'isolement. Le 23 octobre, ils ont appelé à une grève générale dans les Asturies, où ce sont près de 50 000 emplois qui vont disparaître avec les plans de « rationalisation » des mines et de la sidérurgie, derrière le mot d'ordre de « Défense des Asturies ». Avec un tel mot d'ordre, le «mouvement» a reçu le soutien des commerçants, des artisans, des paysans, des curés et même des joueurs de football. Du fait de la colère et de l'inquiétude qui anime les ouvriers, le mouvement a été très suivi mais, avec une telle revendication, il ne pouvait que favoriser l'enfermement des ouvriers dans leurs provinces ou même dans leurs localités comme on l'a vu au Pays-Basque où ils ont été appelés à se mobiliser derrière une motion du Parlement provincial pour «sauver la rive gauche de la rivière de Bilbao».

Aux Pays-Bas et en Italie, les syndicats ont utilisé d'autres moyens. Ils ont appelé à une mobilisation nationale avec de grandes manifestations de rue dès qu'a été connu le projet de budget pour l'année 1992 qui contient des attaques considérables contre les prestations sociales, les salaires et les emplois. Aux Pays-Bas, le mouvement a été un succès pour les syndicats : les deux manifestations du 17 septembre et du 5 octobre 1991 étaient lés plus importantes depuis la dernière guerre. C'était l'occasion pour les appareils syndicaux de renforcer leur encadrement de la classe ouvrière en prévision des futures luttes tout en dévoyant le mécontentement sur le terrain de la «défense des acquis sociaux de la démocratie néerlandaise». En Italie, où se trouve un des prolétariats les plus combatifs du monde et où les syndicats officiels sont largement discrédités, la manoeuvre a été plus subtile. Elle a consisté principalement à diviser et à décourager les ouvriers grâce à un partage des taches entre, d'un côté, les trois grandes centrales (CGIL, CSIL et UIL) qui ont appelé à une grève et à des manifestations pour le 22 octobre et, de l'autre côte, les syndicats «de base» (les COBAS) qui ont appelé à une «grève alternative» pour le... 25 octobre.

En France, la tactique a été différente. Elle a surtout consisté à enfermer les ouvriers dans le corporatisme. C'est ainsi que les syndicats ont lancé toute une série de « mouvements » amplement répercutés par les médias à des dates et pour des revendications différentes : dans les chemins de fer, les transports aériens et urbains, les ports, la sidérurgie, l'enseignement, chez les assistantes sociales, etc. On a assisté à une manoeuvre particulièrement répugnante dans le secteur de la santé où les syndicats officiels, largement déconsidérés, prônaient «l’unité» entre les différentes catégories alors que les coordinations, qui s'étaient déjà illustrées lors de la grève de l'automne 198814] [14], cultivaient le corporatisme et les «spécificités», notamment parmi les infirmières. Le gouvernement s'est d'ailleurs arrangé pour «radicaliser» très opportunément le mouvement de celles-ci grâce à des violences policières fortement médiatisées lors d'une de leurs manifestations. Le sommet a été atteint lorsque les travailleurs de ce secteur ont été appelés à manifester en compagnie des médecins libéraux, des «grands patrons» et des pharmaciens pour la «défense de la santé». En même temps, les syndicats, avec le soutien actif des organisations gauchistes, ont lance la grève dans l'usine de Cléon de Renault, c'est-à-dire l'entreprise «phare» pour le prolétariat en France. Pendant des semaines ils ont tenu des discours radicaux, tout en enfermant les ouvriers dans cette usine, jusqu'au moment où ils ont brusquement tourné casaque en appelant à la reprise alors que la direction n'avait cédé que des broutilles. Et dès que le travail a repris à Cléon, ils ont lancé la grève dans une autre usine du même groupe, au Mans.

Ce ne sont là que des exemples parmi beaucoup d'autres, mais ils sont significatifs de la stratégie d'ensemble élaborée par la bourgeoisie contre les ouvriers. Et c'est bien parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas remporté un succès définitif avec les campagnes déchaînées depuis deux ans que la classe dominante déploie aujourd'hui toutes ces manoeuvres en s'appuyant sur les difficultés présentes de la classe ouvrière.

En effet ces difficultés ne sont pas définitives. L'intensification et le caractère de plus en plus massif des attaques que le capitalisme devra nécessairement déchaîner vont obliger la classe ouvrière à reprendre des combats de grande envergure. En même temps, et c'est ce que craint en fin de compte le plus la bourgeoisie, le constat de la faillite croissante d'un capitalisme qu'on nous présentait comme «triomphant» permettra de saper les mensonges déchaînés avec la mort du stalinisme. Enfin, l'intensification inévitables des tensions guerrières impliquant, non seulement des petits Etats de la périphérie, mais bien les pays centraux du capitalisme, là où sont concentrés les plus forts détachements du prolétariat mondial, comme la guerre du Golfe nous en a donné un avant-goût, contribuera à porter un coup majeur aux mensonges de la bourgeoisie et à mettre en évidence les dangers que représente pour l'ensemble de l'humanité le maintien du capitalisme.

C'est un chemin encore long et difficile qui attend la classe ouvrière. Il appartient aux organisations révolutionnaires, par leur dénonciation, aussi bien des campagnes idéologiques sur «la fin du communisme» que des manoeuvres visant aujourd'hui à entraîner les ouvriers dans des impasses, de contribuer activement à la future reprise des combats de la classe sur ce chemin vers son émancipation.

FM, 6/12/91[1] [15] La nouvelle de la constitution de cette « communauté » étant parvenue au moment du bouclage de ce numéro, voir l'ajout de dernière minute note 6 sur cet événement.

[2] [16] Voir Revue Internationale n° 66 et 67.

[3] [17] «... Quelle que soit l’évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements oui les agitent actuellement signent la crise historique, l'effondrement définitif du stalinisme... Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières» (...). Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y [en URSS] développent aujourd'hui... portent avec eux une dynamique de séparation d'avec la Russie. En fin de compte, si le pouvoir central de Moscou ne réagissait pas, nous assisterions à un phénomène d'explosion, non seulement du bloc russe, mais également de sa puissance dominante. Dans une telle dynamique, la bourgeoisie russe, qui aujourd'hui domine la deuxième puissance mondiale, ne serait plus à la tête que d'une puissance de second plan, bien plus faible que l'Allemagne, par exemple ». (« Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est », 15/9/89, Revue Internationale n°60)

[4] [18] Voir éditorial, Revue Internationale n° 67.

[5] [19] Voir article sur la récession

dans ce numéro.

[6] [20] La constitution le 8 décembre d'une « communauté d'Etats » par la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ne peut qu'aggraver cette situation. Cet ersatz d'Union qui ne regroupe que des républiques slaves ne peut qu'attiser le nationalisme parmi les populations non-slaves dans les autres républiques de l'ex-URSS mais aussi en Russie même. Loin de stabiliser la situation, l'accord entre Eltsine et ses acolytes contribue à la dégrader encore un peu plus dans une région du monde truffée d'armes nucléaires.

[7] [21] Sur la décomposition, voir notamment Revue Internationale n° 57, n° 62 et n° 64.

[8] [22] Avec l'approche de l'hiver, la situation des populations Kurdes est encore pire qu'elle n'était après la Guerre du Golfe. Mais comme on ne sait décidément pas qu'en faire et qu'elles deviennent « encombrantes » pour les pays voisins (notamment pour la Turquie qui n'hésite pas, bien qu'elle fasse partie des « bons », à utiliser contre elles les mêmes méthodes que Saddam Hussein, tels les bombardements aériens), il est préférable de suspendre discrètement toute aide internationale à leur égard et de se retirer sur la pointe des pieds en leur conseillant de retrouver leurs localités d'origine, c'est-à-dire de se jeter dans les bras de leurs bourreaux. Le massacre des Kurdes par la soldatesque de Saddam Hussein était un excellent sujet pour les « unes » des journaux télévisés lorsqu'il s'agissait de justifier a posteriori la guerre contre l'Irak. C'est pour cela que les « coalisés » avaient préparé ce massacre en incitant, pendant la guerre, ces populations à se soulever contre Bagdad et en laissant à Saddam, après celle-ci, les troupes nécessaires à cette « opération de police». Mais, aujourd'hui, le calvaire des Kurdes a perdu son intérêt pour les campagnes de propagande : désormais, pour la bourgeoisie « civilisée », il est préférable qu'ils crèvent en silence.

[9] [23] Voir « Vers le plus grand chaos de l'histoire » dans ce numéro.

[10] [24] Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il y ait une réelle « harmonie » entre ces autre puissances. Ainsi, la France, par exemple, qui ambitionne de résister au leadership américain, a constitué, contre la Grande- Bretagne notamment, une alliance avec l'Allemagne au sein de la CEE avec l'objectif, à la fois de faire contre-poids à l'influence des Etats-Unis et « d'encadrer » les ambitions de grande puissance de son al lié allemand (sur lequel elle a au moins l'avantage de disposer de l'arme atomique). C'est bien pour cette raison, d'ailleurs, que la France est le plus chaud partisan des projets permettant à la communauté européenne, comme un tout, d'affirmer une certaine indépendance militaire : construction d'une navette spatiale européenne, constitution d'une division mixte franco-allemande, renforcement des compétences diplomatiques de l'exécutif européen, soumission de l'Union de l'Europe Occidentale (seul organisme européen ayant des attributions militaires) au Conseil de l'Europe (et non à l'OTAN oui est dominé par les Etats-Unis). Et c'est, bien entendu, ce dont la Grande- Bretagne ne veut pas.

[11] [25] Ceci dit, même si Israël n'a plus la même marge de manoeuvre que par le passé, ce pays, oui a su faire preuve lors de la guerre du Golfe de « sens des responsabilités » à l'avantage des Etats-Unis, reste le pion essentiel de la politique américaine dans la région : c'est lui qui dispose de l'armée la plus puissante et moderne (avec notamment plus de deux cents têtes nucléaires) et il ne cesse (grâce notamment aux 3 milliards de dollars annuels de l'aide américaine) de renforcer son potentiel militaire. En outre, il est dirigé par un régime bien plus stable que celui de tous les pays arabes. C'est pour cela que les Etats-Unis ne sont pas prêts de lâcher la proie pour l'ombre en renversant leurs alliances privilégiées. En ce sens, toutes les tergiversations d'Israël face à la pression des Etats-Unis avant la rencontre de Madrid et celle de Washington, étaient bien plus un moyen de faire monter les enchères auprès des pays arabes que l'expression d'une opposition de fond entre entre les deux Etats.

[12] [26] Ainsi on peut voir à quel point cette organisation est devenu un simple instrument de la politique américaine : elle est vivement sollicitée lorsqu'il s'agit de «mouiller» des alliés récalcitrants (comme lors de la guerre du Golfe) mais elle est mise à l'écart lorsqu'elle pourrait permettre à ces mêmes alliés de jouer un rôle sur la scène internationale.

[13] [27] C'est pour cela que, malgré la disparition du bloc occidental (résultant de celle de son rival de l'Est, .il n'existe pas actuellement de menace sur la structure fondamentale que s'était donné ce bloc et que dominent totalement les Etats-Unis, ÎOTAN. C'est bien ce qui s'exprime clairement dans le document adopté le 8 novembre par la réunion au sommet de cette organisation : « La menace d'attaque massive et simultanée sur tous les fronts européens de l'OTAN a bel et bien été éliminée ... [les nouveaux risques proviennent] des conséquences négatives d'instabilités qui pourraient découler des graves difficultés économiques, sociales et politiques, y compris les rivalités ethniques et tes litiges territoriaux que connaissent de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. » Dans le contexte mondial de disparition des blocs, on assiste donc, à l'heure actuelle, à une reconversion de l'OTAN, ce qui a permis à Bush d'affirmer avec satisfaction à la fin de la rencontre : « Nous avons montré que nous n'avons pas besoin de la menace soviétique pour exister. »

[14] [28] Voir« France : les "coordinations" sabotent les luttes », Revue Internationale n° 56, 1er trimestre 1989

Questions théoriques:

- Décomposition [29]

- Impérialisme [30]

Crise économique : crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde

- 3319 reads

L'économie américaine poursuit sa plongée dans l'enfer de la récession et entraîne la production mondiale dans son sillage. L'optimisme de façade affiché par les dirigeants américains depuis le printemps 1991 n'a pas survécu à l'été. Depuis septembre les chiffres pleuvent qui rendent toute illusion impossible. La confiance dans la perspective toujours renouvelée du capitalisme, qui, tel un phénix renaissant de ses cendres, serait toujours capable, après une récession passagère, de retrouver le chemin vers une croissance sans limite, n'est plus de mise. La dure réalité de la crise économique se charge défaire ravaler leurs déclarations triomphantes, à ceux qui, il y a à peine deux ans, avec l'effondrement économique du «modèle» stalinien du capitalisme, saluaient la victoire du capitalisme libéral comme seule forme viable de survie de l'humanité.

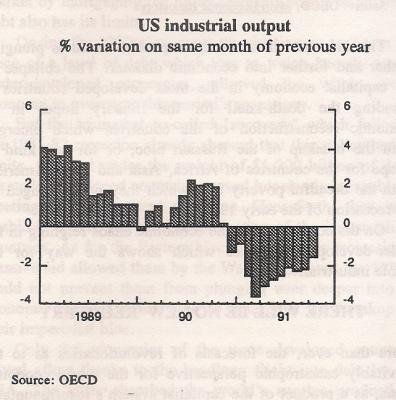

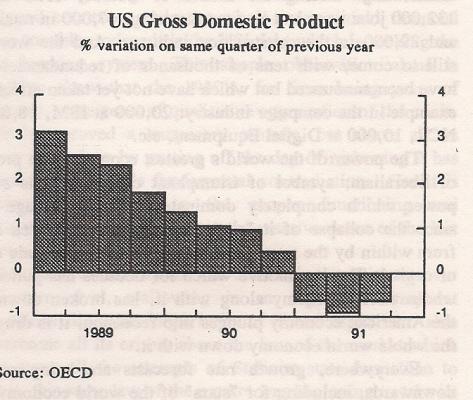

Le plongeon dans la récession

L'économie américaine patine depuis deux ans, incapable de sortir du marasme. Depuis l'arrivée de Bush a la présidence, la «croissance» du PNB a été, en moyenne, de 0,3%. Après trois trimestres de récession du PNB, en chiffres officiels, l'embellie du 3e trimestre, avec 2,4 % de croissance, n'a rassuré aucun capitaliste. Les responsables économiques s'attendaient à un résultat bien meilleur, de 3 à 3,5 %. La publication au même moment du chiffre de la croissance mensuelle de la production industrielle de septembre 1991: 0,1%, en baisse régulière depuis juin, est venue renforcer la sinistrose ambiante dans les milieux responsables de la bourgeoisie.

Le mensonge de la prospérité de l'économie capitaliste, le CCI l'a constamment dénoncé dans sa presse. La récession ouverte présente, dans toutes ses caractéristiques, n'est pas une surprise, mais la confirmation éclatante de la nature catastrophique et inéluctable de la crise de l'économie capitaliste mise en évidence par les marxistes depuis des générations, et que le CCI s'est attaché à démontrer tout au long de son histoire.

Sur l'analyse de la situation actuelle, voir les articles publiés ces dernières années dans la rubrique sur la crise économique de la Revue Internationale, que nous conseillons aux lecteurs intéressés :

« La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire » (n° 54, 2e trim. 1988),

« Le crédit n'est pas une solution éternelle » (n° 56),

« Bilan économique des années 1980 : l'agonie barbare du capitalisme décadent » (n° 57),

« Après l'Est, l'Ouest » (n° 60),

« La crise du capitalisme d'État, l'économie mondiale s'enfonce dans le chaos » (n° 61),

« L'économie mondiale au bord du gouffre » (n° 64),

« La relance de la chute de l'économie mondiale » (n°66, 3e trim. 1991).

L'économie américaine voit s'avancer devant elle la perspective d'une plongée encore plus profonde dans a récession. Et toute l'économie capitaliste mondiale en tremble sur ses bases.

Au-delà des indices de toutes sortes qui sont quotidiennement publiés dans le monde entier, chaque jour qui passe amène son flot de mauvaises nouvelles.

Le chiffre « optimiste » de 2,4 % de croissance pour le 3e trimestre 1991 ne signifie même pas une amélioration pour les entreprises. Au contraire, la concurrence s'exacerbe, la guerre des prix fait rage et les marges bénéficiaires tondent comme neige au soleil. En conséquence, ce ne sont pas simplement les profits qui sont en chute libre, mais ce sont surtout des pertes énormes qui s'accumulent. Tous les secteurs sont touchés. On peut citer, comme exemples spectaculaires parmi bien d'autres, les résultats de quelques ténors de l'économie américaine durant cette période.

Pour redresser ces bilans désastreux les «plans de restructuration » succèdent aux « plans de redressement», ce qui concrètement signifie fermetures d'usines, donc licenciements, et attaques contre les salaires. Les entreprises les plus faibles font faillite et leurs employés, mis sur le pavé, viennent grossir la cohorte grandissante des chômeurs et des miséreux.

Tableau 1 : La chute des profits des grandes entreprises US

Alors qu'il y a peu, Reagan prétendait avoir terrassé le chômage, surtout en fait en permettant le développement des « petits boulots » précaires et mal rémunérés, et en truquant honteusement les modalités de calcul, celui-ci a crû régulièrement de 5,3 % de la population active, fin 1988, à 6,8%, en octobre 1991. Il faut savoir qu'un pourcentage de 0,1 % d'augmentation de ce taux, apparemment insignifiant, représente environ 130 000 chômeurs de plus. Tout cela, bien sur, en chiffres gouvernementaux, dont on sait combien ils sous-estiment la réalité. Et la tendance ne fait que s'accélérer. Pour le seul mois d'octobre 1991, 132000 emplois ont été perdus dans l'industrie manufacturière, 47 000 dans le commerce de détail, et 29 000 dans la construction. Et le plus dur est à venir, avec des dizaines de milliers de licenciements annoncés qui ne sont pas encore comptabilisés, entre autres dans le secteur informatique : 20 000 chez IBM, 18 000 chez NCR, 10 000 chez Digital Equipment, etc.

Le potentiel de la première économie du monde, chantre du libéralisme, symbole du capitalisme triomphant, super-puissance impérialiste qui, après l'effondrement économique de son grand rival « soviétique », domine de loin l'arène internationale, est miné de l'intérieur par les ravages de la crise économique du capital dans le monde entier. La locomotive qui tirait 1’économie mondiale depuis des décennies, est en panne. Avec la plongée de l'économie américaine dans la récession, c'est toute l'économie mondiale qui se ralentit et s'enfonce avec elle.

Dans tous les pays, les taux de croissance sont revus à la baisse, y compris pour les « stars » de l'économie mondiale que sont le Japon et l'Allemagne. Pour ceux qui étaient déjà dans la récession, tels le Canada et la rrande-Bretagne, les illusions de renouer avec la croissance s'envoient avec celles des USA.

Sur tous les plans, les USA donnent le LA à l'économie mondiale, et tout comme aux USA, la dynamique de récession en Europe et au Japon s'accompagne de son cortège de faillites, avec fermetures d'usines, entraînant bien entendu des licenciements massifs.

Le coeur industriel du monde capitaliste est en train de s'enfoncer plus encore dans la catastrophe économique. L'effondrement de l'économie capitaliste dans les pays les plus développés sonne le glas des espoirs illusoires d'une reconstruction économique des pays issus de l'éclatement du bloc russe, ou d'une quelconque sortie des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie de la misère horrible dans laquelle les a fait plonger la récession du début des années 1980.

Dans la dynamique d'effondrement où se trouve l'économie mondiale, c'est au contraire le chaos économique qui règne dans les pays sous-développés qui représente la perspective vers laquelle se précipite l'ensemble du monde industriel.

Une nouvelle « relance » est impossible

Plus que jamais se trouvent confirmées les prévisions des révolutionnaires sur la perspective catastrophique inéluctable de la crise économique mondiale, comme produit des contradictions insurmontables du système capitaliste.

Ce constat de la faillite implacable de l'économie capitaliste, la classe dominante, évidemment, ne peut l'accepter, car il signifie sa propre perte. C'est pour cette raison, que les belles phrases sur la « relance » future de l'économie relèvent autant de la nécessaire propagande destinée à rassurer les foules inquiètes, que de l'auto persuasion de la bourgeoisie, qui a besoin de croire à l'éternité de son système. Il est vrai, d'ailleurs, que la capacité qu'a eu le capitalisme dans le passé pour pallier et masquer les effets les plus brutaux de la crise, ne peut que renforcer cette illusion.

Les mesures pour « relancer » sont usées et aggravent la situation

Depuis la fin des années 1960, depuis le retour de la crise ouverte du capitalisme qui met fin aux années de croissance de la reconstruction d'après la 2e guerre mondiale, l'économie américaine, et l'économie mondiale à sa suite, se sont offertes plusieurs plongeons successifs dans la récession : en 1967, en 1969-70, en 1974-75, en 1981-82. Chaque fois, les capitalistes ont cru avoir définitivement vaincu le spectre du recul de la production, avoir découvert le remède efficace qui renverrait aux poubelles de l'histoire les prévisions du marxisme authentique. Mais chaque fois, les effets de la crise se sont redéployés, de manière toujours plus large, toujours plus forte et toujours plus profonde.

Les fameux remèdes, chaque fois présentés comme des innovations décisives (il y a peu, les économistes parlaient encore pompeusement des « reaganomics », pour saluer les <r apports » déterminants de Reagan à a science économique), sont en fait les mesures théorisées et préconisées par Keynes, appliquées depuis les années 1930. C'est une politique de capitalisme d'Etat, qui se caractérise par : la baisse du taux d'escompte des banques centrales, le déficit budgétaire, une intervention de plus en plus massive et contraignante de l'Etat dans tous les secteurs de l'économie, avec, en plus, la mise en pratique généralisée de l'économie de guerre, qui relève autant de l'imitation de la politique économique de capitalisme d'Etat mise en place par Hitler, que de l'application des théories keynésiennes. Ces artifices économiques reposent en fait essentiellement sur le développement du crédit et un endettement croissant.

La crise économique du capitalisme est en réalité une crise de surproduction généralisée, produite par l'incapacité a trouver, à l'échelle mondiale, des débouchés solvables, capables d'absorber la production. Le développement du crédit est par excellence le moyen pour élargir artificiellement le marché en tirant des traites sur l'avenir. Mais cette politique d'endettement généralisé trouve aussi ses limites.

Durant les années 1970, la relance par le crédit facile, au prix d'un endettement qui va lourdement peser sur l'économie des pays sous-développés, permet à l'ensemble de l'économie mondiale de surmonter les phases de récession de cette période. Mais, la soi-disant «reprise» triomphale de l'économie qui succède à la récession de 1981-82 va déià montrer les limites de cette politique. Ecrasés par le poids d'une dette qui atteint alors 1 200 milliards de dollars, les pays sous-développés sont définitivement incapables de faire face aux échéances de leur dette. Ils sont dorénavant incapables d'absorber le surplus de la production des pays industrialisés. Quant aux pays de 'Est, malgré les crédits de plus en plus massifs octroyés par l'Occident tout au long des années 1980, ils vont s enfoncer dans le marasme économique qui déterminera l'implosion du bloc impérialiste qu'ils constituent.

Seules les économies des pays les plus développés sont maintenues à flot par la politique de fuite en avant dans l'endettement des USA. Ceux-ci absorbent le surplus de la production mondiale, qui ne peut plus s'écouler vers le « tiers-monde », en laissant se creuser des déficits commerciaux colossaux, et maintiennent la « croissance » de leur économie en accumulant des déficits budgétaires gigantesques qui financent essentiellement la production d'armements. Le développement d'une spéculation effrénée sur les marchés immobilier et boursier permet d'attirer aux USA des capitaux du monde entier. Mais il va surtout gonfler artificiellement les bilans des entreprises et créer l'illusion dangereuse d'une activité économique intense.

A la fin des années 1980 le capital US nage sur un océan de dettes phénoménal. Elles sont d'autant plus difficiles à quantifier que le dollar s'est imposé comme monnaie internationale utilisée dans le monde entier et que, par conséquent, il n'est pas réellement possible de distinguer la dette interne et externe. Si la dette extérieure des USA peut être estimée aujourd'hui à environ 900 milliards de dollars, et bat donc ainsi déjà tous les records, la dette interne atteint quant à elle le chiffre astronomique de 10 000 milliards de dollars, près de deux fois le PNB annuel des Etats-Unis. C'est-à-dire que, pour la rembourser, il faudrait que tous les travailleurs américains restent deux années à travailler sans toucher un sou !

Cette fuite effrénée des USA dans l'endettement, non seulement n'a pas permis de relancer réellement l'ensemble de l'économie mondiale durant les années 1980, mais surtout, elle n'a pas pu empêcher que, peu à peu, les signes de la crise ouverte et de la récession, ne ressurgissent avec déplus en plus de vigueur à la fin de la décennie. L'effondrement à répétition de la spéculation boursière à partir de 1987, l'effondrement de la spéculation immobilière depuis 1988 qui provoquent des faillites bancaires en série ont été les indicateurs de la chute de la production qui a déterminé la récession ouverte, officiellement reconnue fin 1990.

Le crédit à bout de souffle

Dans ces conditions, la nouvelle plongée dans la récession qui commence avec cette décennie, ne traduit pas seulement l'incapacité fondamentale du capitalisme à trouver des débouchés solvables pour écouler sa production, mais aussi l'usure des moyens économiques qu'il a jusque-là employés pour pallier cette contradiction insurmontable. Les différentes « reprises » qui ont eu lieu depuis 20 ans débouchent sur une crise du crédit avec, au coeur de cette crise, la première puissance économique mondiale : les USA.

Alors qu'au début des années 1980, c'est la dette des pays sous-développés qui faisait trembler le système financier international, au début des années 1990, c'est la dette des Etats-Unis qui fait vaciller le système bancaire mondial sur ses bases. Ce simple constat montre amplement que, loin d'être des années de prospérité, les années 1980 ont été des années d'aggravation qualitative de la crise. La potion du crédit a été un remède provisoire, et surtout illusoire, car en reculant les échéances, il ne pouvait que pousser les contradictions à s'aggraver toujours plus. Si le crédit est traditionnellement nécessaire au bon fonctionnement et au développement du capital, employé à dose massive, comme c est le cas depuis plus de 20 ans, il constitue un poison violent.

Alors même que le capitalisme occidental fêtait sa victoire sur son rival du bloc de l'Est, se vautrant avec délices dans une orgie de déclarations triomphantes sur la « supériorité du capitalisme libéral », capable de surmonter toutes les crises, sur la vérité de la loi du marché, qui balayait toutes les tricheries brutales et caricaturales du capitalisme d'Etat à la sauce stalinienne, cette même loi du marché commençait rapidement à prendre une revanche éclatante sur tous les mensonges qui se déversaient à l'Ouest. Bien que depuis deux ans, la Banque Fédérale américaine ait fait baisser 19 fois consécutivement son taux de base, mesure classique de capitalisme d'Etat s'il en est, l'économie réelle ne répond plus à cette stimulation. Non seulement l'offre de nouveaux crédits n'est pas suffisante pour relancer les investissements et la consommation intérieure, et donc ainsi la production, mais surtout les banques veulent de moins en moins prêter des capitaux, sachant pertinemment qu'ils ne leur seront jamais remboursés, ce qui, somme toute, est dans la logique du marché capitaliste.

Après les débâcles boursières de 1987 et 1989, Wall Street le 15 novembre 1991, enregistre la cinquième plus forte baisse de son histoire. Ce nouvel accès de faiblesse malgré la mise en place, après 1989, de toute une série de mesures de contrôle draconiennes, est le reflet de la contradiction de fond entre le développement de la spéculation effrénée, qui avait repris de plus belle après 1989, et la réalité de l'économie qui s'enfonce de plus en plus dans le rouge.

Cependant, l'événement conjoncturel, facteur déclenchant aux USA ce nouvel affaissement des cours de la bourse, est aussi significatif. Ce fut le mécontentement des banques devant la volonté du gouvernement d'imposer autoritairement la baisse des taux d'intérêt sur les cartes bancaires. Alors que les banques accumulent les défauts de remboursement et sont obligées de provisionner des pertes de plus en plus importantes, le haut niveau des taux sur les crédits à la consommation : 19 %, demeure le seul moyen pour rétablir leurs comptes déficients. Devant la ronde des milieux bancaires, Bush a du faire marche arrière pour rassurer le marché, comme il avait du reculer quelques jours plus tôt devant le refus du Congrès d'entériner son premier projet de réforme du système bancaire qui aurait signifié la faillite en série des banques les plus faibles. Tout le système de crédit aux USA est au bord de l'asphyxie, à un moment où l'Etat le sollicite toujours plus pour tenter de financer la relance. De nouvelles faillites retentissantes se profilent à l'horizon. Pour tenter d'y faire face le Congrès vient de voter l'allocation de 70 milliards de dollars au FDIC, le fond de garantie fédéral des banques. Cependant, cette somme qui déjà paraît énorme sera à l'évidence bien insuffisante pour combler les pertes qui s'annoncent. Pour s'en rendre compte il suffit de se remémorer le trou laissé par la faillite de centaines de caisses d'épargne avec l’effondrement du marché immobilier depuis 1989 : 1000 milliards de dollars !

Le fait que l'Etat vienne au secours des banques en faillite ne résout rien du tout. Au contraire, ceci ne fait que reporter le problème à un niveau plus élevé. Ces nouvelles ponctions sur le budget creusent un peu plus le déficit de l'Etat, accroissant les dépenses, au moment où les rentrées fiscales diminuent avec le ralentissement de l'activité économique. Pour 1991, certaines estimations tablent sur un nouveau déficit budgétaire record de 400 milliards de dollars. Pour combler ce trou qui ne cesse, année après année, de s'élargir, l'Etat américain a besoin de faire appel aux capitaux du monde entier en tentant de placer ses bons du trésor.

Plus de « locomotive » pour l'économie mondiale

Cette fuite en avant dans l'endettement de l'Etat américain commence elle aussi à trouver ses limites. Les investisseurs du monde entier commencent à considérer l'économie américaine avec une méfiance grandissante. Non seulement, l'endettement pharamineux du capital US pose la question de la capacité de celui-ci à rembourser les crédits contractés, mais en plus, la situation de récession présente fait à juste titre craindre le pire. Et, non seulement les faibles taux d'intérêts offerts, tentative de reprise oblige, ne sont guère attrayants, mais en plus 1’ensemble de la planète est confrontée à une pénurie de crédit.

Les principaux bailleurs de fond de la décennie précédente n'ont plus la même disponibilité: l'Allemagne, elle aussi, a besoin de capitaux pour financer la réintégration de l'ex-RDA, et le Japon, qui a prêté au monde entier, et qui ne voit pas ses crédits remboursés, commence à montrer des signes de faiblesse. L'effondrement de la spéculation immobilière locale et l'affaissement de la bourse de Tokyo placent les banques japonaises dans une situation délicate. La crise de confiance qui touche l'Amérique se voit concrètement dans la baisse de 70 % des investissements étrangers aux USA durant le 1er semestre 199 par rapport au même semestre de l'année précédente. Quant aux investissements japonais, qui ont été les pus importants durant les années 1980, ils ont chuté dans le même temps de 12,3 à 0,8 milliards de dollars.

Dans le monde entier la demande de nouveaux crédits augmente, alors que l'offre se contracte. L'URSS, dont les jours sont comptés, quémande avec insistance de nouveaux prêts simplement pour pouvoir passer l'hiver sans famine ; le Koweït a besoin de capitaux pour reconstruire ; les pays sous-développés ont besoin de nouveaux crédits pour pouvoir continuer à rembourser les anciens ; etc. Alors que l'économie mondiale plonge irrésistiblement dans la récession, tous les pays sont à la recherche frénétique de la même drogue qui les a rendus dépendants et les a plongés, durant des années, dans le rêve illusoire ? D’une sortie de la crise. Partout les mêmes signes sont là qui annoncent une crise financière majeure avec au coeur de la tourmente la principale monnaie du monde, le dollar.

Les capitalistes du monde entier attendent avec angoisse le moment fatidique où les USA n'arriveront plus à placer leurs bons du trésor sur le marché mondial, moment qui se rapproche inéluctablement et qui va ébranler tout le système financier, bancaire et monétaire international, précipitant l'économie mondiale encore plus profondément dans le gouffre insondable d'une crise généralisée qui l'affecte de manière explosive sur tous les plans de son existence.

Quelles que soient les fluctuations immédiates de l'économie américaine, qui focalisent, au jour le jour, l'attention des capitalistes du monde entier, la dynamique vers la chute est déjà tracée. Un sursaut de croissance dans ces conditions ()[1] [31] ne pourra que prolonger de quelques mois les illusions sur l'état du malade, sans rien résoudre. Face à une telle situation les économistes de toute la planète cherchent désespérément une solution. Toutes les mesures envisagées se heurtent à la réalité têtue des faits. Elles sont soit illusoires, soit porteuses de conséquences inévitablement catastrophiques, en tout cas impuissantes à juguler la crise.

Une récession inévitable et le retour de l'inflation

La méthode de la purge brutale, telle que l’avait pratiquée Reagan, après son arrivée à la présidence en 1980, en remontant le taux d'intérêt, ce qui avait provoqué la récession mondiale commencée en 1981, n'aurait pour seul résultat que d'accélérer immédiatement et dramatiquement la récession déjà là. Elle mènerait à déstabiliser violemment l'ensemble de l'économie mondiale, ouvrant une véritable « boite de Pandore» de phénomènes complètement chaotiques et incontrôlables, tout comme ce qu'il reste d'URSS nous en offre déjà l'exemple, mais à l'échelle mondiale.

Il faut d'ailleurs se rappeler que Reagan avait lui-même rapidement mis fin à cette politique de rigueur à haut risque, pour pratiquer ensuite exactement la politique inverse, ce qui permit au capitalisme américain de préserver une stabilité relative dans les pays les plus industrialisés, et donc aussi la défense de ses intérêts impérialistes.

C'est ce second volet de la politique reaganienne, celui de la «reprise», qui est aujourd'hui a bout de souffle. Relancer la consommation par la baisse des impôts est de moins en moins possible, alors que le déficit budgétaire a atteint une profondeur abyssale. Quant à la relance par le crédit, comme on l'a vu, elle se heurte aux limites du marché des capitaux, asséché par les emprunts à répétition de l'Etat américain depuis des années.

L'argent frais que l'Amérique ne peut plus trouver sur le marché mondial, pour faire carburer sa machine économique, elle n'a d'autre solution que de le produire par l'usage intensif de la « planche à billets ». Le retour en force de l'inflation sera le seul résultat d'une telle politique. Cette « solution », du « moins pire » en quelque sorte, freinera probablement quelque peu la chute dans la récession.

En dehors du fait qu'elle mettra définitivement fin au dogme de la lutte contre l'inflation, cheval de bataille de la classe dominante durant des années pour justifier les sacrifices imposés aux prolétaires, elle signifiera aussi un chaos croissant pour l'économie capitaliste, notamment sur le plan du système monétaire international.

La politique suivie par l'administration Bush est typiquement une politique inflationniste qui se traduit par une baisse des cours du dollar. Si l'inflation a pu, jusqu'à présent, être contenue aux USA et dans les pays développés, cela a été dû essentiellement à la concurrence qui s'exacerbe face à un marché qui se rétrécit, provoquant la chute des cours des matières premières, et poussant les entreprises à rogner sur leurs marges bénéficiaires, ainsi qu'aux attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière qui ont fait baisser le « coût de la force de travail ».

Ces aspects typiques des effets de la récession vont aussi rencontrer, à terme, leurs limites. Les conditions pour une nouvelle flambée inflationniste sont en train de se réunir. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en dehors des pays les plus industrialisés, 1 inflation est toujours la, qui ravage l'économie des les pays sous-développés et qui est en train de se développer avec force dans les pays de l'ancien bloc de l'Est.

Jamais dans toute l'histoire du capitalisme la perspective n'a été aussi sombre sur le plan de son économie. Ce que les chiffres et les indices abstraits et froids des économistes annoncent, c'est la catastrophe dans laquelle le monde est en train de plonger.

Le coeur du capitalisme mondial, les pays les plus développés, où sont concentrés les principaux bastions du prolétariat mondial, est maintenant au centre de la tempête. Le grand manteau de misère qui recouvre les exploités du « tiers-monde » et des pays de l’ex-bloc de l'est depuis des années, se prépare à étendre son ombre sur les ouvriers des pays « riches ».

Cette vérité de l'impasse absolue dans laquelle le capitalisme mène l'humanité, de la perspective de misère et de mort qu'il représente, et face a cette tragédie, de la nécessité vitale pour toute l'espèce humaine de remettre à l'ordre du jour la véritable perspective communiste, les prolétaires et les exploités du monde entier vont devoir l'apprendre et la comprendre dans la douleur d'une amputation brutale et dramatique de leurs conditions de vie, à un point qu'ils n'ont jamais connu auparavant.

JJ, 28/11/1991

[1] [32] Dans la mesure où la classe dominante américaine est entrée en plein cirque électoral, il est probable qu'elle va tenter par tous les moyens à sa disposition de maintenir un tant soit peu son économie à flot, afin de perpétuer encore l’illusion, quitte pour cela à tricher encore plus avec ses statistiques. Cette situation ne peut évidemment qu’être tout à fait provisoire, même si un sursis de quelques mois est obtenu.

Récent et en cours:

- Crise économique [33]

Questions théoriques:

- Décadence [34]

Notes sur l'impérialisme et la décomposition : vers le plus grand chaos de l'histoire

- 4369 reads

Les gigantesques bouleversements provoqués par l'effondrement du bloc de l'Est et la dislocation de l'URSS ouvrent-ils une ère plus pacifique ? Face à la menace du chaos, la férocité des rapports entre puissances capitalistes va-t-elle s'atténuer ?La constitution de nouveaux blocs impérialistes est-elle encore possible ? Quelles nouvelles contradictions fait surgir la décomposition capitaliste au niveau de l'impérialisme mondial ?

Les rivalités entre puissances ne disparaissent pas : elles s'exacerbent

Si le monde s'est effectivement profondément modifié depuis l'effondrement du bloc de l'Est, les lois barbares qui régissent la survie de ce système moribond sont, elles, toujours bien présentes. Et, au fur et à mesure que le capitalisme s'enfonce dans la décomposition, leur caractère destructeur, et la menace qu'elles font peser sur la survie même de l'humanité, se renforcent. Le fléau de la guerre, cet enfant monstrueux, mais naturel, de l'impérialisme, est et sera toujours plus présent, et la lèpre du chaos, après avoir plongé les populations du « tiers-monde » dans un enfer sans nom, exerce maintenant ses ravages dans tout l'est de l'Europe.

En fait, derrière les proclamations pacifistes des grandes puissances impérialistes du désormais défunt « bloc » américain, derrière les masques de respectabilité et de bonne entente dont celles-ci s'affublent, les relations entre ces Etats sont en réalité régies par la loi des gangsters. Dans les coulisses, comme n'importe quel truand, c'est à qui volera à l'autre sa part de trottoir, avec qui s'allier pour se débarrasser d'un concurrent aux dents trop acérées, comment faire pour se débarrasser d'un parrain trop puissant. Telles sont les véritables questions qui font l'objet des « débats » entre les bourgeoisies de ces « grands pays civilisés et démocratiques».

«La politique impérialiste n'est pas l’oeuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme...C'est un phénomène international par nature... auquel aucun Etat ne saurait se soustraire. »([1] [35]). A partir de l'entrée en décadence du capitalisme, l'impérialisme domine la planète toute entière, il est « devenu le moyen de subsistance de toute nation grande ou petite » ([2] [36]). Ce n'est pas une politique «choisie» par la bourgeoisie, ou telle ou telle de ses fractions, c'est une nécessité absolue qui s'impose.

De ce fait, la disparition du bloc de l'Est et celle du bloc de l'Ouest qui en résulte, ne sauraient signifier la fin du «règne de l'impérialisme». La fin du partage du monde entre « blocs », tel qu'il était sorti de la 2e guerre mondiale, ouvre au contraire toute grande la porte au déchaînement de nouvelles tensions impérialistes, à la multiplication des guerres locales et à l'aiguisement des rivalités entre les grandes puissances auparavant disciplinées par le « bloc de l'Ouest».

Les rivalités au sein même des blocs ont toujours existé, et ont parfois éclaté ouvertement, comme par exemple entre la Turquie et la Grèce, tous deux membres de l'OTAN, à propos de Chypre en 1974. Ces rivalités étaient cependant solidement contenues par le corset de fer du bloc de tutelle. Ce corset ayant disparu, les tensions, jusque-là endiguées, ne peuvent que s'exacerber.

Le capital américain face au nouvel appétit de ses vassaux

Pendant des décennies, la soumission de l'Europe et du Japon aux Etats-Unis était le prix de la protection militaire que ces derniers leur accordaient face à la menace soviétique. Cette menace ayant aujourd'hui disparu, l'Europe et le Japon n'ont plus le même intérêt à suivre les diktats américains et le «chacun pour soi» tend à se déchaîner.

C'est ce qui s'est manifesté avec force durant tout l'automne 1990, l'Allemagne, le Japon et la France, essayant d'empêcher le déclenchement d'une guerre qui ne pouvait que renforcer la supériorité américaine ([3] [37]). Les Etats-Unis, en imposant la guerre, en obligeant l'Allemagne et le Japon à payer pour elle et en forçant la France à y participer, ont remporté une claire victoire, car ils ont fait la preuve de la faiblesse des moyens à la disposition de tous ceux qui pourraient être tentés de disputer leur domination. Ils ont fait étalage de leur énorme surpuissance militaire, visant à démontrer qu'aucun autre Etat, quelle que soit sa puissance économique, ne pourrait rivaliser avec eux sur le terrain militaire.

Le « Bouclier » puis la « Tempête du désert » de sinistre mémoire, guerre imposée et menée d'un bout à l'autre par Bush et son équipe, en faisant taire momentanément les velléités de « chacun pour soi » dans les pays centraux, avait en fait, en dernière instance, pour principale fonction de prévenir et de contrecarrer la reconstitution potentielle d'un bloc rival, à préserver pour les Etats-Unis leur statut de seule super-puissance.

«Cependant, cette réussite immédiate de la politique américaine ne saurait constituer un facteur de stabilisation durable de la situation mondiale dans la mesure où elle ne pouvait affecter les causes mêmes du chaos dans lequel s'enfonce la société. Si les autres puissances ont dû remiser pour un temps leurs ambitions, leurs antagonismes de fond avec les Etats-Unis n'ont pas disparu pour autant, c'est bien ce qui se manifeste avec l'hostilité larvée que témoignent des pays comme la France et l'Allemagne vis-à-vis des projets américains de réutilisation des structures de l'OTAN dans le cadre d'une "force de réaction rapide", dont le commandement reviendrait, comme par hasard, au seul allié fiable des Etats-Unis, la Grande-Bretagne. » ([4] [38])

Depuis, l'évolution de la situation a confirmé pleinement cette analyse. L'état des relations entre Etats de la CEE, et plus particulièrement entre certains d'entre eux comme la France et l'Allemagne, et les Etats-Unis, que ce soit à propos de l'avenir de l'OTAN et de la « défense européenne », ou vis-à-vis de la crise yougoslave, est une illustration des limites du coup de frein que la guerre du Golfe a exercé face au chacun pour soi au sein des principales puissances capitalistes.

Aujourd'hui, remettre en cause l'actuel partage impérialiste, partage qui est toujours imposé par la force, c'est obligatoirement s'attaquer à la première puissance mondiale, les Etats-Unis, ceux-ci étant les principaux bénéficiaires de ce partage. Et, comme l'ex-URSS n'a plus du tout les moyens de participer au premier rang à la curée impérialiste, désormais les plus grandes tensions impérialistes se situent au sein même des « vainqueurs de la guerre froide », c'est-à-dire entre Etats centraux du défunt bloc de l'Ouest ([5] [39]).

Mais dans la foire d'empoigne de l'impérialisme, la disparition d'un système de blocs engendre organiquement une tendance à la constitution de nouveaux blocs, chaque Etat ayant besoin d'alliés pour mener une lutte par définition mondiale. En effet, les blocs sont «la structure classique que se donnent les principaux Etats dans la période de décadence pour "organiser" leurs affrontements armés, ([6] [40])

Vers de nouveaux blocs ?

L'accroissement actuel des tensions impérialistes contient la tendance vers la reconstitution de nouveaux blocs, dont l'un serait forcément dirigé contre les Etats-Unis. Cependant, l'intérêt à une telle reconstitution varie considérablement selon les Etats.

Qui?

La Grande-Bretagne n'y a, elle, aucun intérêt, puisqu'elle trouve largement son compte dans son alliance indéfectible avec la politique américaine ([7] [41]).

Pour toute une série de pays, comme, par exemple, les Pays-Bas et le Danemark, il y a l'appréhension d'être absorbés pratiquement au cas où ils se feraient les alliés d'une super-puissance allemande en Europe, ce qui serait favorisé par les liens économiques qui existent déjà et par la proximité géographique et linguistique. Suivant le vieux principe de stratégie militaire qui recommande de ne pas s'allier avec un voisin trop puissant, ils n'ont que très peu d'intérêts à remettre en cause la domination américaine.