Révolution Internationale n° 428 - décembre 2011 - janvier 2012

- 1760 reads

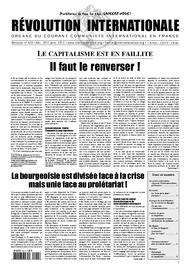

Le capitalisme est en faillite, il faut le renverser !

Il fut un temps, pas si lointain, où les révolutionnaires ne rencontraient que scepticisme ou raillerie lorsqu’ils affirmaient que le système capitaliste allait vers la catastrophe. Aujourd’hui, ce sont les plus chauds partisans du capitalisme qui le disent : “Le chaos est là, juste devant nous” (1) (Jacques Attali, ancien collaborateur très proche du Président Mitterrand, ancien Directeur de la BERD (2) et actuellement conseiller du Président Sarkozy). “Je crois que vous ne vous rendez pas compte que d’ici deux jours, ou une semaine, notre monde pourrait disparaître. C’est Armageddon… Nous sommes tout près d’une grande révolution sociale” (3) (Jean-Pierre Mustier, directeur de banque, anciennement à la Société Générale). Ce n’est pas de gaieté de cœur que ces défenseurs du capitalisme admettent que leur idole est moribonde. Ils en sont évidemment désolés, d’autant plus qu’ils constatent que les solutions qu’ils envisagent pour la sauver sont irréalistes. Comme le fait remarquer la journaliste qui rapporte les propos de Jean-Pierre Mustier : “Pour les solutions, on reste un peu sur sa faim.” Et pour cause !

Ce n’est certainement pas ceux qui, malgré leur lucidité sur les perspectives du capitalisme, considèrent qu’il n’y a pas d’autre système possible pour l’humanité qui peuvent proposer des solutions à la catastrophe qui s’abat aujourd’hui sur l’humanité. Car il n’y a pas de solution aux contradictions du capitalisme dans ce système. Les contradictions qu’il affronte sont insurmontables parce qu’elles ne découlent pas de sa “mauvaise gestion” par tel ou tel gouvernement ou par la “finance internationale” mais tout simplement des lois même sur lesquelles il est fondé (4). C’est uniquement en sortant de ces lois, en remplaçant le capitalisme par une autre société, que l’humanité pourra surmonter la catastrophe dans laquelle elle s’enfonce inexorablement.

La seule solution : libérer l’humanité du joug capitaliste

Au même titre que les sociétés qui l’on précédé, l’esclavagisme et le féodalisme, le capitalisme n’est pas un système éternel. L’esclavagisme prédominait dans la société antique parce qu’il correspondait au niveau d’alors des techniques agricoles. Quand celles-ci ont évolué, exigeant une plus grande attention de la part des producteurs, la société est entrée dans une crise profonde (par exemple la décadence romaine) et il a été remplacé par la féodalisme où le serf était attaché à sa terre tout en travaillant sur celles du seigneur ou en cédant à ce dernier une partie de ses récoltes. A la fin du Moyen-Âge, ce système est devenu caduc plongeant la société dans une nouvelle crise historique. Il a été alors remplacé par le capitalisme qui n’était plus fondé sur la petite production agricole mais sur le commerce, le travail associé et la grande industrie, eux-mêmes permis par les progrès de la technologie (par exemple la machine à vapeur). Aujourd’hui, du fait de ses propres lois, le capitalisme est devenu caduc à son tour. à son tour, il doit céder la place.

Mais céder sa place à quoi ? Voilà LA question très angoissante que se posent tous ceux qui, de plus en plus nombreux, prennent conscience que le système actuel n’a plus d’avenir, qu’il emmène avec lui l’humanité dans le gouffre de la misère et de la barbarie. Ce serait se prétendre devin que de décrire dans ses moindres détails cette société future, mais une chose est certaine : elle devra en premier lieu abolir la production pour un marché et la remplacer par une production n’ayant comme seul objectif que la satisfaction des besoins humains. Aujourd’hui, nous sommes devant une véritable absurdité : dans tous les pays, l’extrême pauvreté progresse, la majorité de la population est contrainte de se priver de plus en plus, non pas parce que le système ne produit pas assez mais au contraire parce qu’il produit trop. On paye les agriculteurs pour qu’ils réduisent leur production, on ferme les entreprises, on licencie en masse les salariés, on condamne au chômage des proportions considérables de jeunes travailleurs, y compris lorsqu’ils ont fait de longues années d’études et, à côté de cela, on oblige les exploités à se serrer de plus en plus la ceinture. La misère et la pauvreté ne sont pas la conséquence d’un manque de main d’œuvre capable de produire, d’un manque de moyens de production. Elles sont les conséquences d’un mode de production qui est devenu une calamité pour l’espèce humaine. C’est seulement en rejetant radicalement la production pour le marché, en abolissant tout marché, que le système qui doit succéder au capitalisme pourra réaliser la devise : “De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins”.

Mais comment parvenir à une telle société ? Quelle force dans le monde est capable de prendre en charge un tel bouleversement de toute la vie de l’humanité ?

Il est clair qu’un tel bouleversement ne peut venir des capitalistes eux-mêmes ni des gouvernements existants qui TOUS, quelle que soit leur couleur politique, défendent le système et les privilèges qu’il leur procure. Seule la classe exploitée du capitalisme, la classe des travailleurs salariés, le prolétariat, peut mener à bien un tel bouleversement. Cette classe n’est pas la seule subissant la misère, l’exploitation et l’oppression. Il est de par le monde des multitudes de petits paysans pauvres qui eux aussi sont exploités et vivent dans une misère souvent bien plus cruelle que celle des ouvriers de leur pays. Mais leur place dans la société ne leur permet pas de prendre en charge l’édification de la nouvelle société, même s’ils seraient évidemment intéressés eux aussi par un tel bouleversement. De plus en plus ruinés par le système capitaliste, ces petits producteurs aspirent à faire tourner à l’envers la roue de l’histoire, à revenir au temps béni où ils pouvaient vivre de leur travail, où les grandes compagnies agro-alimentaires ne leur retiraient pas le pain de la bouche. Il en est autrement des producteurs salariés du capitalisme moderne. Ce qui est à la base de leur exploitation et de leur misère, c’est le salariat, c’est le fait que les moyens de production soient entre les mains de la classe capitaliste (sous forme de capitaux privés ou de capitaux d’État) et que le seul moyen de gagner leur pain et leur toit est de vendre leur force de travail aux détenteurs du capital. Ainsi, l’abolition de leur exploitation passe par l’élimination du salariat, c’est-à-dire l’achat et la vente de la force de travail. En d’autres termes, l’aspiration profonde de la classe des producteurs salariés, même si la majorité de ses membres n’en a pas encore conscience, est d’abolir la séparation entre producteurs et moyens de production qui caractérise le capitalisme et d’abolir les rapports marchands à travers lesquels ils sont exploités et qui justifient en permanence les attaques contre leur revenu puisque, comme dit le patron (et tous les gouvernements), “il faut être compétitif”. Il s’agit donc pour le prolétariat d’exproprier les capitalistes, de prendre en main collectivement l’ensemble de la production mondiale afin d’en faire un moyen de satisfaire réellement les besoins de l’espèce humaine. Cette révolution, puisque c’est de cela qu’il s’agit, va se heurter nécessairement à tous les organes que s’est donné le capitalisme pour établir et préserver sa domination sur la société, en premier lieu ses États, ses forces de répression mais aussi tout l’appareil idéologique destiné à convaincre les exploités, jour après jour, qu’il n’y a pas d’autre système possible que le capitalisme. La classe dominante est bien décidée à empêcher par tous les moyens la “grande révolution sociale” qui hante le banquier que nous avons cité plus haut et beaucoup de ses pairs.

La tâche sera donc immense. Les luttes qui se sont déjà engagées contre l’aggravation de la misère dans des pays comme la Grèce et l’Espagne (5) ne sont ainsi qu’une première étape, nécessaire, des préparatifs du prolétariat pour renverser le capitalisme. C’est dans ces luttes, dans la solidarité et l’union qu’elles permettent de développer, c’est dans la prise de conscience qu’elles favoriseront de la nécessité et de la possibilité de renverser un système dont la faillite sera tous les jours plus évidente, que les exploités forgeront les armes nécessaires à l’abolition du capitalisme et à l’instauration d’une société enfin libérée de l’exploitation, de la misère, des famines et des guerres.

Le chemin est long et difficile mais il n’y en a pas d’autre. La catastrophe économique qui se profile, et qui suscite tant d’inquiétude dans les milieux de la bourgeoisie, va signifier pour l’ensemble des exploités de la terre une aggravation terrible de leurs conditions d’existence. Mais elle permettra aussi qu’ils s’engagent sur ce chemin, celui de la révolution et de la libération de l’humanité.

Fabienne (7 décembre)

1) Le Journal du dimanche du 27/11/2011

2) Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

3) www.challenges.fr/finance-et-marche/quand-l-ex-patron-de-jerome-kerviel-prevoit-l-apocalypse_1294 [2]

4) Lire notre article page 3, “La crise de la dette : Pourquoi ?” qui analyse ces lois et souligne les véritables racines de la crise historique du système capitaliste.

5) Lire notre article page 4 : “A propos de la mobilisation en Espagne : un pas vers l’internationalisme”.

La bourgeoisie est divisée face à la crise mais unie face au prolétariat !

- 1720 reads

L’économie mondiale connaît une débâcle que la classe dominante parvient de plus en plus difficilement à masquer. Les différents sommets internationaux à répétition censés chaque fois “sauver le monde”, des G20 aux multiples rencontres franco-allemandes, ne font en effet que révéler toujours un peu plus l’impuissance de la bourgeoise à ranimer son système. Le capitalisme est dans une impasse. Et cette absence totale de solution et de perspective est en train de raviver les tensions entre les nations ainsi qu’entre les cliques bourgeoises à l’intérieur de chaque pays, et de rendre de plus en plus instables les gouvernements. Des crises politiques sérieuses ont ainsi déjà éclaté :

• Au Portugal, le 23 mars dernier, le Premier ministre portugais, José Socrates, démissionnait devant le refus de l’opposition de voter un quatrième plan d’austérité afin d’éviter un nouvel appel à l’aide financière de l’Union européenne et du Fonds monétaire ;

• En Espagne, au mois d’avril, le Premier ministre José Luis Zapatero a dû annoncer par avance qu’il ne se représenterait pas en 2012, pour faire adopter son plan d’austérité ; mais ce plan d’austérité et les attaques très rudes contre les retraites, a été payé par la lourde défaite du PSOE aux législatives du 20 novembre, entraînant l’accession au pouvoir d’un nouveau gouvernement de droite conduit par Mariano Rajoy ;

• En Slovaquie, la Première ministre Iveta Radicova a été contrainte de saborder son gouvernement début octobre pour obtenir le feu vert du parlement à l’adoption d’un plan de secours pour la Grèce ;

• En Grèce, après l’annonce-surprise le 1er novembre, juste au lendemain du Sommet européen du 26 octobre, d’un projet de référendum qui a suscité un affolement et un gigantesque tollé des autres puissances européennes, Georges Papandréou a dû rapidement y renoncer sous la pression internationale et s’étant vu contesté, désavoué et mis en minorité dans son propre parti, le PASOK. Il s’est alors résigné à démissionner le 9 novembre et à passer la main à l’équipe Papademos ;

• En Italie, c’est le lâchage par ses pairs européens mais aussi par tous les acteurs du marché mondial, parce qu’il était jugé incapable de faire passer les mesures drastiques qui s’imposaient, qui ont poussé le très contesté président du conseil Silvio Berlusconi à se démettre de ses fonctions le 13 novembre alors que ni la rue ni les scandales à répétition n’avaient réussi à le faire tomber ;

• Aux Etats-Unis, la bourgeoisie américaine se déchire autour de la question du relèvement du plafond de la dette. Cet été, un accord bancal et éphémère a été trouvé in extremis. Et cette même question risque à nouveau de faire des ravages d’ici quelques semaines ou quelques mois. De même, l’incapacité d’Obama de prendre de réelles décisions, la division au sein du camp démocrate, la véhémence du Parti républicain, la montée en puissance de l’obscurantiste Tea Party… montrent à quel point la crise économique sape la cohésion de la bourgeoisie la plus puissante au monde.

Quelles sont les causes de ces divisions et de cette instabilité croissante ?

Ces difficultés ont trois racines qui s’entremêlent :

1. La crise économique aiguise les appétits de chaque bourgeoisie nationale et de chaque clique. Pour prendre une image, le gâteau à se partager devient de plus en plus petit et la guerre pour arracher sa part de plus en plus haineuse. Par exemple, en France, les règlements de compte entre les différents partis et parfois au sein même de ces partis, à coups d’affaires de mœurs, de scandales financiers, de révélations de corruption et de procès retentissants, relèvent pleinement de cette compétition sans foi ni loi pour le pouvoir et les avantages qui en découlent. De même, les “divergences partielles de point de vue” (autrement dit, une fois le langage diplomatique décrypté, “l’affrontement ouvert de positions inconciliables”) qui s’expriment dans les grands sommets sont le fruit de la lutte à mort au sein du marché économique mondial en crise.

2. La bourgeoisie n’a aucune réelle solution pour enrayer la dégringolade de l’économie mondiale. Chaque fraction, de gauche ou de droite, ne peut donc proposer que des mesures vaines et irréalistes. Or, chacune de ses fractions ne voit pas l’inefficacité de ses propositions mais a pleinement conscience de l’impuissance de la politique de la fraction adverse. Chaque fraction sait que la politique de l’autre mène droit dans le mur. Voilà ce qui explique fondamentalement le blocage des décisions concernant l’élévation du plafond de la dette aux Etats-Unis : les démocrates savent que les options républicaines mènent le pays à la déroute… et réciproquement !

C’est pourquoi les appels lancés un peu partout, de la Grèce à l’Italie, de la Hongrie aux Etats-Unis, à “l’union nationale” et aux sens des responsabilités de tous les partis sont tous désespérés et illusoires. En réalité, face au bateau qui menace de sombrer, c’est plus que jamais le “sauve qui peut” qui prévaut dans la classe dominante, où chacun ne cherche avant tout qu’à sauver sa peau aux dépens des autres.

3. Mais toutes ces divisions n’expliquent pas elles seules l’instabilité actuelle des gouvernements. La colère des exploités ne cesse de croître face aux plans d’austérité successifs et les partis au pouvoir sont aujourd’hui totalement discrédités. Les oppositions, qu’elles soient de droite ou de gauche et même si elles n’ont aucune autre politique à proposer, se retrouvent donc les unes après les autres à leur tour au pouvoir lors de chaque élection. Et quand les échéances électorales sont trop lointaines, elles sont artificiellement précipitées par la démission du Président ou Premier ministre en place. C’est exactement ce qui s’est passé à maintes reprises ces derniers mois en Europe. En Grèce, si un référendum a été momentanément proposé, c’est parce que Papandréou et ses acolytes se sont faits éjecter du cortège de la fête nationale (le 28 octobre) à Thessalonique par une foule en colère !

En Grèce, ou en Italie avec le gouvernement Mario Monti, le discrédit des politiques est tel que les nouvelles équipes au pouvoir ont dû être présentées comme des “technocrates”, même si ces nouveaux représentants du pouvoir sont en réalité autant des “politiques” que leurs prédécesseurs (ils occupaient d’ailleurs déjà auparavant des postes importants au sein des gouvernements précédents !). Cela donne une indication du niveau de discrédit envers la classe politique dans son ensemble. Nulle part pour les populations et les exploités, il ne s’agit d’adhésion aux nouveaux gouvernants mais d’un simple rejet des gouvernants en place. Cela s’est vérifié à travers un taux d’abstention record atteint en Espagne qui est passé de 26 % à 53 % de la population en âge de voter en 2011... En France d’ailleurs, les sondages montrent que 47 % des électeurs n’ont pas l’intention de choisir entre les deux grands favoris au second tour des présidentielles de mai 2012 et se prononcent pour un “ni Sarkozy, ni Hollande” (1).

A la Droite comme à la Gauche, opposons la lutte de classe !

Il est donc de plus en plus flagrant pour tous que les changements de gouvernants ne changent rien aux attaques, que toutes les divisions qui traversent le camp de la bourgeoisie ne changent rien à son unanimité pour mener des plans d’austérité drastiques contre les exploités. Preuve en est, il y a peu encore, les périodes électorales et leurs lendemains étaient synonymes d’un relatif calme social. Aujourd’hui, il n’y a plus de “trêve des confiseurs”. En Grèce, il y a déjà eu une nouvelle grève générale et des nouvelles manifestations dès le 1er décembre. Au Portugal, le 24 novembre, avec la plus grande mobilisation dans l’ensemble du pays depuis 1975, de nombreux secteurs (écoles, bureaux de postes, agences bancaires et services hospitaliers) ont été fermés tandis que le métro de Lisbonne a été paralysé, les principaux aéroports fortement perturbés et les services de voirie n’ont pas été assurés. En Grande-Bretagne s’est déroulée le 30 novembre, les grèves les plus suivies et les manifestations les plus massives de tout le secteur public depuis janvier 1979 (près de 2 millions de personnes). En Belgique, le 2 décembre, les syndicats ont lancé une grève de 24 heures assez largement suivie contre les mesures d’austérité annoncées par le futur gouvernement Di Rupo, péniblement formé après 540 jours où le pays est resté officiellement “sans gouvernement”. Et la crise politique n’est pas près de s’achever car aucune des sources de tensions entre les différents partis bourgeois n’a été résorbée. En Italie, le 5 décembre, dès l’annonce du plan d’austérité draconien, les syndicats modérés UIL et CISL ont été contraints d’appeler… à une dérisoire grève symbolique… de 2 heures le 12 décembre.

Seule cette voie, celle de la lutte dans la rue, classe contre classe, peut effectivement s’opposer aux politiques drastiques qui attaquent nos conditions de vie. D’ailleurs, en France, alors que c’est une droite prétentieuse et arrogante symbolisée par son infatué président Sarkozy qui détient les rênes du gouvernement, la bourgeoisie nationale est en partie paralysée face à ce risque de “lutte de classe”. Sous la menace directe d’une dégradation de sa note économique qui est sa hantise et qui lui ferait perdre son statut de leadership en Europe aux côtés de l’Allemagne, ce gouvernement vient pourtant d’adopter un nouveau plan d’austérité bien loin d’être au niveau des autres Etats. Un exemple significatif est l’attaque sur les congés-maladie qui en constitue le volet le plus rude : le gouvernement a dû manœuvrer pour ne pas avoir l’air de mener une attaque trop frontale. Après avoir annoncé un jour de non paiement supplémentaire sur les salaires pour tous les travailleurs en cas d’arrêt maladie, elle a fait mine de lâcher du lest pour le secteur privé (où la règle était déjà de 3 jours de retenue sur salaire) et n’a maintenu la déduction d’une journée de carence que pour le secteur public (qui n’en avait aucune jusqu’à lors). Cela démontre que la bourgeoisie française, plus que tout autre, n’ose pas frapper aussi fort qu’ailleurs, en fonction de sa crainte de mobilisations prolétariennes d’envergure dans un pays qui a déjà historiquement été le détonateur d’explosions sociales en Europe en 1789, 1848, 1871 et 1968. Et le mouvement de la jeunesse précarisée en 2006, contre le CPE, face à laquelle le gouvernement français a dû reculer, à constitué une très efficace piqûre de rappel.

L’ensemble de cette situation inaugure une ère d’instabilité de plus en plus grande où les gouvernements ne peuvent que se décrédibiliser de plus en plus vite à cause des attaques à mener. Et dans ces crises politiques, derrière de précaires accords de façade ou des tentatives de replâtrage pour parer aux plus pressé, le “chacun pour soi”, les tensions et le déchirement entre fractions rivales comme entre pays concurrents ne peuvent que s’accentuer.

Nous, par contre, prolétaires en activité ou au chômage, à la retraite ou en formation, devons défendre partout les mêmes intérêts face aux mêmes attaques. A la différence de notre ennemi de classe qui s’entredéchire face à la crise, poussée par l’aiguillon de la concurrence, cette situation nous pousse, nous, les exploités, à riposter de manière de plus en plus massive, unie et solidaire !

WP (8 décembre)

1) Source : https://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/presidentielle-ni-hollande-ni-sarkozy-pour-47-des-francais-selon-un-sondage_1056443.html

[3]

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

Au poison nationaliste, opposons l’internationalisme prolétarien !

- 1671 reads

La petite phrase de Montebourg sur l’Allemagne qui mènerait une politique “à la Bismarck” “pour imposer sa domination”, a fait couler pas mal d’encre et de pixels dans le monde des médias et des partis de tous poils. Chacun s’est renvoyé la balle de la “germanophobie”, Sarkozy surfant sur ce thème pour tacler une gauche qui n’a pas manqué de rappeler les propos de Sarkozy en 2007 déclarant, entre autres allusions anti-allemandes, que ce n’était pas la France qui avait “inventé la solution finale”…

Il n’y a d’ailleurs pas que la classe politique française qui exploite ce filon face à l’importance grandissante mais incontournable de l’Allemagne dans la tourmente économique actuelle en Europe. En Grande-Bretagne ou en Grèce aussi, certaines réactions sont vives. L’ultra-conservateur britannique Nigel Farage a ainsi lancé devant le parlement européen mi-novembre : “Nous vivons aujourd’hui dans une Europe dominée par l’Allemagne, soit précisément la situation que le projet européen était censé empêcher.” Ou encore le Daily Mail qui titrait déjà au mois d’août un article : “La montée du IVe Reich, comment l’Allemagne se sert de la crise financière pour conquérir l’Europe”. Tandis que la presse grecque qualifie carrément de “nouveaux QG de la Gestapo” les bureaux du responsable allemand de la “task force” économique de l’Union européenne à Athènes. Rien que ça ! De son côté, l’Allemagne n’a cessé de monter son opinion publique contre les Grecs accusés d’être des profiteurs, des tricheurs et des parasites tondant la laine sur le dos de la communauté européenne et du bon peuple allemand en particulier qui devait aujourd’hui se saigner aux quatre veines pour leur venir en aide.

Dans toutes les bourgeoisies nationales, chaque fraction tente de dévoyer la montée de la colère ou du mécontentement contre les plans d’austérité en essayant de rejeter la responsabilité de l’aggravation de la crise sur les autres.

Bref, chacun essaie de nous dresser les uns contre les autres tout en vantant et en exaltant les “valeurs du nationalisme”. Par exemple, en France, à travers la campagne électorale, on a assisté récemment à une véritable surenchère pour tenter de répandre et d’inoculer dans les têtes le poison du nationalisme. Cela va du candidat socialiste à la présidence de la république François Hollande, en visite dans l’usine Alstom du Creusot exhortant au “patriotisme industriel” devant un parterre d’ouvriers jusqu’au candidat “centriste” Bayrou reprenant à son compte le slogan “achetez français !” mis à la mode par le très stalinien Georges Marchais dans les années 1980 (1). De quoi tenir la dragée haute à la candidate du Front national, Marine Le Pen !

En fait, ce qui s’exprime ici et là, c’est le nationalisme inhérent au système capitaliste lui-même, celle d’une société fondée sur la concurrence la plus acharnée, qui n’a eu de cesse d’instiller massivement dans le cerveau des populations “nationales” le patriotisme, le chauvinisme, la défense de “son” pays, “l’intérêt national”. Les grands discours sur la “solidarité entre les peuples” ou sur “l’unité européenne” tenus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n’ont toujours été que pure hypocrisie. Chaque bourgeoisie nationale ne défend toujours que ses intérêts contre toutes les autres Etats et au détriment de l’intérêt général de l’humanité dont elle n’a que faire.

Ce monde divisé en nations concurrentes, et se livrant une lutte à mort, n’est pas le nôtre ! C’est le leur ! Nous, prolétaires, n’avons aucun intérêt particulier, ni national à défendre. Partout, nous subissons la même exploitation, les mêmes attaques, la même crise capitaliste. Partout nous devons mener la même lutte, massive, unie et solidaire, par-delà les frontières. D’ailleurs, de l’Egypte à l’Espagne, d’Israël aux Etats-Unis les derniers mouvements de contestation vibrent clairement de cette fibre internationaliste de notre classe. Les prolétaires n’on pas de patrie, ils ont un monde à gagner ! “Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”

Wilma (9 décembre)

1) Il s’agissait plus exactement de « Produire et acheter français ! ». Mais le PCF et la CGT n’en avaient pas l’exclusivité puisqu’à la même époque, le syndicat CFDT se faisaient aussi le chantre du mot d’ordre “Vivre et travailler au pays !”.

A propos de la mobilisation du 15 octobre en Espagne : un pas vers l’internationalisme

- 1696 reads

Nous publions ci-dessous de longs extraits d’un communiqué de nos camarades d’Acción Proletaria, envoyé initialement à toutes les sections du CCI pour nous informer du déroulement de la journée de mobilisation du 15 octobre. Il y apparaît clairement que la conscience ouvrière continue lentement mais sûrement à se développer. La colère, la combativité, la solidarité, le besoin d’unité dans la lutte, l’auto-organisation des assemblées générales, la prise en main de la nécessaire extension de la lutte… sont autant d’éléments de plus en plus présents dans les mouvements sociaux qui régulièrement animent les rues et lieux de travail espagnols. Mais il y a bien plus significatif encore quant à la profondeur de la réflexion de notre classe. Il est de plus en plus fréquent de lire des slogans sur les pancartes des manifestants ou d’entendre des interventions dans les débats affirmant la faillite mondiale du système capitaliste, la nécessité de trouver des solutions à l’échelle internationale, l’idée que les exploités mènent la même lutte face au même ennemi dans tous les pays. L’internationalisme prolétarien n’est pour l’instant encore qu’un vague sentiment mais, indéniablement, il a fait un nouveau petit pas en avant.

Le 15 octobre (15-O), il y avait un appel à une Journée mondiale de mobilisation pour “un changement global”. Des mobilisations étaient prévues dans 900 villes de 82 pays. En Espagne, il y a eu des manifestations dans près de 70 villes. Nous verrons plus loin leurs répercussions dans ce pays mais aussi au niveau mondial. En premier lieu, il est important de remarquer que la participation en Espagne a été plus forte que pour le mouvement du 19 juillet (19-J). A Madrid, environ 200 000 personnes, à Barcelone 300 000, à Valence 70 000, à Séville et Saragosse 45 000, Grenade 20 000…

Le 15 octobre (15-O), il y avait un appel à une Journée mondiale de mobilisation pour “un changement global”. Des mobilisations étaient prévues dans 900 villes de 82 pays. En Espagne, il y a eu des manifestations dans près de 70 villes. Nous verrons plus loin leurs répercussions dans ce pays mais aussi au niveau mondial. En premier lieu, il est important de remarquer que la participation en Espagne a été plus forte que pour le mouvement du 19 juillet (19-J). A Madrid, environ 200 000 personnes, à Barcelone 300 000, à Valence 70 000, à Séville et Saragosse 45 000, Grenade 20 000…

Pour ceux qui ont pu participer au mouvement, cela a été vécu dans la même ambiance que celle du 19-J : disponibilité pour la communication, multitude de pancartes et d’affichettes portées à bout de bras, ambiance joyeuse, solidarité… La révolte contre les violentes coupes sociales décidées par les gouvernements régionaux et des appels à la grève générale, mais sans les syndicats, étaient très présents. À Bilbao, les manifestants ont convaincu des ménagères et des passants de se joindre au défilé au moment où celui-ci passait dans la zone commerciale de la Gran Vía. À Madrid, Saragosse et Barcelone, il y avait des manifestations qui partaient de banlieues ouvrières et qui marchaient en récupérant les gens de différents quartiers. À Barcelone, une de ces colonnes est passée devant un hôpital en grève occupé où une courte assemblée improvisée s’est déroulée. Dans d’autres cas, ces colonnes saluaient ceux qui occupaient des centres de santé ou des hôpitaux. Au moment où la manif de Barcelone est arrivée à l’Arc de Triomphe, une partie du cortège s’est écartée pour exprimer sa solidarité avec les travailleurs de l’Hôpital del Mar en lutte. Dans les Asturies, la présence de Llamazares, député d’IU (Gauche unie, autour du PC) fut très critiquée. Un manifestant déclarait : “Ceux qui sont la cause de l’indignation ne peuvent pas maintenant se trouver aux cotés des indignés. La solution était dans la rue, et elle est toujours dans la rue, c’est bien pour cela que le 15-M (15 mai) a commencé avec le slogan : ‘ils ne nous représentent pas’”.

Une fois encore les cris, les slogans, les affiches, ont démontré la créativité dont le mouvement est capable. Au désormais classique “On l’appelle démocratie mais ce n’en est pas une”, s’est ajouté dans beaucoup d’endroits : “C’est une dictature mais on ne la voit pas”. Bien d’autres slogans chargés de sens ont fait leur apparition. Voici quelques uns des plus significatifs :

– “Coupes sociales : voilà le terrorisme !”

– “Les Commissions ouvrières et l’UGT au service du pouvoir”

– “Non aux syndicats, oui aux assemblées !”

– “Ce mouvement n’a pas de frontières !”

– “Peuples du monde, unissez-vous !”

– “Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes ceux d’en bas contre ceux d’en haut !”

– “Tout le pouvoir aux assemblées !”

À Madrid, la manifestation s’est terminée par la Neuvième symphonie de Beethoven, interprétée par un groupe de musiciens au chômage. Cette initiative provoqua une émotion intense chez les participants. À la suite de quoi, une assemblée générale a commencé “pour débattre les points suivants : pourquoi sommes-nous là ? Comment entamer le changement global ?, Quelle évolution après ce 15-O ?”. Cette assemblée a décidé d’occuper un hôtel abandonné pour que des familles expulsées puissent s’y installer. Le même genre d’initiative fut adopté à Barcelone dans un bâtiment vacant.

Pourquoi une Journée mondiale pour un “changement global” a-t-elle été convoquée?

La genèse de la Journée fut la suivante : à la suite des manifestations du 19 juillet, l’Assemblée de Puerta del Sol à Madrid décida d’appeler à une Journée mondiale de lutte. Ceci reflétait un authentique sentiment internationaliste étant donné que cela coïncidait avec des manifestations de solidarité avec la Grèce. A Madrid, on scandait : “Résiste, Athènes ! Madrid se soulève !” L’accord de l’Assemblée paraissait ne pas se concrétiser, mais lors des Journées des 24-25 juillet, une Assemblée d’extension internationale a eu lieu à laquelle des éléments de différents pays ont assisté : des Français, des Belges, des Grecs, des Israéliens, des Anglais… mais aussi des étudiants de différentes nationalités présents en Espagne dans le cadre du programme Erasmus. Ce groupe d’extension internationale a pris contact avec de nombreux pays et a reçu le soutien des Indignés de Grèce et d’Israël. Depuis la fin août, DRY, soutenue à l’échelle internationale par ATTAC, paraît avoir pris le contrôle de l’initiative et, de fait, l’appel est dirigé “contre les banques” et non pas contre le capitalisme. On y quémande une “véritable démocratie”, que “les peuples possèdent la souveraineté” et tout cela est articulé autour d’une coquille vide : le fameux “changement global”. On peut dire qu’il y avait une dynamique vers la recherche de l’extension internationale, mais celle-ci – du moins momentanément – a été contrôlée et dévoyée vers des thèmes dépourvus de perspectives.

Quel bilan pouvons-nous en tirer ?

Il est clair que le triomphalisme manifesté par DRY, en parlant à la fin des manifs en Espagne de “la première manifestation mondiale de l’histoire” et du “grand succès”, voulait insuffler de l’euphorie sur un “triomphe” obtenu sur un faux terrain : celui de la “lutte contre les banques, pour une démocratie réelle” et non pas contre le capitalisme. Il s’agit bien là d’une fausse réponse, mais il faut rappeler que les préoccupations et l’inquiétude sont bien réelles : la plupart des travailleurs perçoivent, encore confusément, que nous assistons à un phénomène historique aux dimensions gigantesques. Il n’est pas exagéré de dire que le capitalisme est en train de vivre la pire crise économique de son histoire et ceci fait planer des doutes profonds sur l’avenir qu’il nous offre. Contre cette inquiétude générale et le germe d’internationalisme que l’on a vu poindre timidement à Madrid, la bourgeoisie a réussi à opposer une mobilisation sur le terrain empoisonné de la démocratie, mais aussi dans la lutte contre une partie du capitalisme préalablement diabolisée : les banques.

En septembre, l’exacerbation extrême de la crise pendant l’été et l’incroyable rafale d’attaques qui pleuvent sur les travailleurs ont rendu la confrontation inévitable. Les manifestations du 15-O ont fait ressortir les réserves importantes de combativité que la classe renferme. Elles ont montré que l’envie de s’unir, l’indignation et la volonté de lutter, sont intactes. Cependant, il est important de remarquer que ce processus, qui à terme devra aboutir à une confrontation avec les forces de la bourgeoisie, n’en est qu’à ses débuts.

Même si tout cela est révélateur des potentialités du mouvement, il faut rester lucide : d’un côté, le mouvement a suscité beaucoup de sympathie à Madrid, avec plus de 40 000 participants à la dernière manifestation de solidarité explicite avec les enseignants en grève ; mais la sympathie a été principalement canalisée vers le piège de “la défense de l’enseignement public contre la privatisation”, ce qui isole considérablement la lutte et, au final, l’affaiblit. Il y a quelque chose de plus évident encore : alors que les coupes sombres dans l’enseignement, la santé et le secteur social se sont généralisées à tout le pays, aucun mouvement de solidarité n’a été suscité dans le reste de l’Espagne et les tentatives pour mettre en avant cette question dans les assemblées du 15-M ont été vouées à l’échec ou sont tombées dans “la préparation d’une grève générale”. Même phénomène avec les occupations d’hôpitaux et de centres de santé à Barcelone : s’il est vrai qu’elles ont suscité une certaine solidarité au niveau local – et on a pu voir des actions conjointes entre le personnel sanitaire et les usagers –, aucune solidarité n’est apparue dans le reste de l’Espagne, laissant isolés les participant à la lutte.

Tout cela révèle les difficultés et la position de faiblesse dont souffre encore la classe exploitée malgré les progrès indiscutables qu’elle est en train de réaliser. Au niveau mondial, il est clair que cette dynamique n’est pas encore homogène dans la mobilisation. Mais s’il n’y a effectivement pas une situation de simultanéité des luttes, nous ne devons pas sous-estimer l’inquiétude et la réflexion qui parcourent ce mouvement. Il faut ne pas perdre de vue la “spécificité” du 15-M : ce ne fut pas à proprement parler une lutte directe, en réponse à une attaque particulière de la classe capitaliste. Il s’agit en fait d’une première expression massive d’indignation avec, simultanément, une réelle avancée vers le terrain collectif, le débat fraternel, la solidarité et la créativité des masses.

Acción Proletaria

(22 octobre)

Géographique:

- Espagne [5]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [6]

En Angleterre, la combativité ouvrière stérilisée par les syndicats

- 2540 reads

“Grève historique de la fonction publique britannique”, les médias sont unanimes, le mouvement de grève du 30 novembre qui a rassemblé dans les rues près de 2 millions de personnes en Angleterre a connu un taux de participation record. Les écoles, les hôpitaux, les services municipaux, tout a tourné au ralenti durant 24 heures. Du jamais vu depuis les années 1970 ! La massivité de cette grève révèle l’ampleur de la colère qui anime les rangs de la classe ouvrière outre-Manche. Depuis 40 ans, les travailleurs vivant en Grande-Bretagne subissent presque sans mot dire une dégradation continue et intolérable de leurs conditions de vie. Cette passivité est la conséquence de l’écrasement de la combativité ouvrière sous la botte de Margaret Thatcher. Mais aujourd’hui, c’en est trop. Les coups de boutoirs de la crise, les attaques incessantes font exploser la colère. Depuis quelques années maintenant, des grèves et mouvement éclatent ainsi régulièrement. Les syndicats ont parfaitement conscience de cette situation. Ils veulent à tout prix éviter que les travailleurs n’entrent en lutte spontanément, hors de leur contrôle et de leur encadrement. La journée du 30 novembre a donc eu pour but de “lâcher de la vapeur pour éviter que la cocotte minute n’explose”. Dans de très nombreux pays, les syndicats utilisent d’ailleurs cette technique de faire se succéder les journées d’action les unes aux autres pour que la colère s’exprime de façon stérile, pour décourager et épuiser les plus combatifs.

Nous publions ci-dessous un tract que nos camarades vivant en Angleterre ont réalisé et distribué les jours précédents cette manifestation comme le jour-même au sein du cortège pour encourager la prise en mains des luttes par les travailleurs eux-mêmes.

Tract de World Revolution (organe du CCI en Grande-Bretagne)

Le début de la lutte ou juste un autre geste symbolique ?

Les syndicats prédisent deux ou trois millions de travailleurs en grève le 30 novembre, ceux de l’éducation, de la santé, du secteur public, des services civils, et plus encore. La préoccupation principale de la grève : l’avenir des retraites du secteur public, est un problème très réel car nous sommes tous appelés à travailler plus longtemps et à payer plus pour toucher moins de retraite. Et ce n’est que le début. En Grèce, les retraites existantes sont déjà amputées. La logique de ce système est de nous faire travailler jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Mais les pensions ne sont pas le seul problème et ce n’est pas non plus le seul secteur public qui est concerné. Le chômage monte en flèche : selon les derniers chiffres, il touche 20 % des jeunes. En fait, de plus en plus de jeunes travaillent pour pratiquement rien alors qu’il devient de plus en plus coûteux d’aller à l’université.

Les plans d’austérité du gouvernement prévoient des réductions dans toutes sortes de prestations sociales, et les salaires sont également l’objet d’attaques. Par exemple, les électriciens sont en lutte contre les nouveaux contrats de l’industrie du bâtiment impliquant une réduction de 30 % de leur rémunération.

Tout cela est le produit d’une crise économique qui n’a pas simplement commencé en 2007, qui n’a pas été provoquée par des banquiers cupides ou par des Grecs paresseux. C’est le point culminant d’une crise historique mondiale du système capitaliste ! La dépression d’aujourd’hui qui va en s’approfondissant est le retour de la même crise sous-jacente qui a éclaté dans les années 1930. Et les dirigeants de ce monde n’ont aucune solution à y apporter. S’ils prennent parti pour la “croissance”, celle-ci les plonge plus profondément dans l’endettement et l’inflation. S’ils prennent parti pour “l’austérité”, ils réduisent encore plus la demande, puisque la crise est déjà le résultat de l’engorgement des marchés.

Comment se battre ?

La question qui se pose partout aux travailleurs, étudiants, retraités, et chômeurs n’est pas de savoir si nous devons résister. Si nous nous contentons d’accepter passivement ces attaques aujourd’hui, les patrons et l’Etat nous attaqueront encore plus brutalement demain. La question est de savoir comment riposter. Cette année, nous avons déjà eu deux grosses journées officielles d’action, le 26 mars et le 30 juin, mais ont-elles vraiment fait peur à nos dirigeants ? Le gouvernement a même suggéré que nous devrions faire une belle grève générale de 15 minutes, mais est-ce qu’un arrêt de travail de 24 heures, organisée du début à la fin par les appareils syndicaux, est un peu plus efficace ? En fait, ces gestes symboliques ont essentiellement pour effet de saper nos énergies et de nous faire sentir que nous avons perdu notre temps.

L’expérience de l’histoire a montré que la classe dirigeante ne commence à être sur ses gardes que lorsque la classe exploitée commence à prendre les choses en mains et à unir ses forces. Et l’expérience de cette dernière année a confirmé qu’il y a effectivement d’autres façons de se battre que de marcher du point A au point B, d’écouter les discours de quelques leaders connus, et de rentrer ensuite chez soi.

Partout dans le monde, du Caire à Barcelone, de New York à Londres, l’occupation et la défense des espaces publics, et l’organisation d’assemblées générales, ont montré la possibilité de moyens de lutte plus massifs et auto-organisés.

Au Royaume-Uni, les électriciens ont initié de nouvelles formes d’actions non-officielles, utilisant les manifestations pour appeler les autres travailleurs à rejoindre leurs grèves et tenant des discussions dans la rue ouvertes à tous. Ces mouvements soulignent la nécessité d’assemblées générales sur les lieux de travail, qui nous unissent par delà les divisions syndicales.

Le 30 novembre fournit une occasion pour les ouvriers qui viennent de nombreux secteurs différents de se rencontrer, de discuter et même de mettre en pratique les meilleures méthodes pour résister à l’offensive des patrons et de l’Etat . Mais nous avons besoin de rendre le débat aussi ouvert que possible, ce qui signifie qu’il faut rejeter les rassemblements passifs et, à leur place, organiser toutes sortes de réunions publiques où chacun peut s’exprimer. Et on ne peut pas tout concentrer sur une seule journée. Nous sommes confrontés à une période de crise prolongée, et donc à des assauts de plus en plus violents de nos conditions de vie et de travail. C’est pourquoi de nombreux travailleurs sont déjà sceptiques sur ce qui peut être obtenu le 30 novembre. Beaucoup d’autres, qui sont confrontés à des factures de plus en plus lourdes ou à la menace de licenciement, s’interrogent sur l’utilité des grèves et des occupations. Il est assez difficile de savoir comment résister quand votre entreprise est sur le point de couler. Le problème est multiplié des centaines de fois quand c’est l’ensemble des économies nationales qui semblent sombrer. Mais cela souligne que, non seulement nous devons trouver de meilleures façons de nous battre, mais que nous avons aussi besoin de développer une perspective à long terme. Le système capitaliste est à bout de souffle et ne peut nous offrir que la dépression, la guerre et le désastre écologique. Mais la classe ouvrière peut utiliser ses luttes pour devenir une véritable puissance sociale, pour développer sa compréhension politique du système actuel, et créer un avenir différent : une communauté mondiale où toute la production sera organisée pour les besoins humains et non pour les lois inhumaines du marché.

CCI (25 novembre)

Géographique:

- Grande-Bretagne [7]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [6]

Extraits d'un débat sur le thème : "comment intervenir dans la lutte de classe ?"

- 1632 reads

Cet été, certains militants d’Internationalism, organe du CCI aux Etats-Unis, et quelques révolutionnaires qui sympathisent avec notre organisation, sont intervenus ensemble dans la grève des ouvriers de Verizon (opérateur de téléphonie numéro un du secteur en Amérique et exploitant environ 45 000 salariés). Nos camarades, du CCI ou non, ont tous travaillé en étroite collaboration dès le début (de l’échange d’idées pour écrire un tract jusqu’à sa diffusion, en passant par les discussions avec les grévistes et la réflexion après cette intervention). C’est justement cette discussion qui a essayé de dresser un premier bilan de cette intervention collective que nous publions ci-dessous. La lecture de ces notes montre, de façon saisissante, comment de part et d’autre de l’Atlantique (et en vérité partout dans le monde), les mêmes interrogations et difficultés se posent dans la lutte. En particulier, nos camarades se sont confrontés à cette grande question : comment révéler l’impasse des méthodes syndicales sans déclencher une réaction épidermique chez ceux qui croient sincèrement lutter pour l’intérêt de tous en suivant les ordres et consignes de leurs centrales ?

Camarade H

Quand nous dénonçons les syndicats, cela peut vraiment être assimilé à une attaque que livre contre eux l’aile droite de la bourgeoisie. Il peut être difficile, pour des gens qui n’ont jamais entendu auparavant les syndicats être attaqués sur leur gauche, de faire la distinction. En fait, on finit souvent par dire la même chose que l’aile droite (les syndicats vous prennent de l’argent, mais ne font rien pour vous, ils ne font que défendre leurs propres intérêts, etc.). Peut-être, étant donné le rapport entre les classes aux Etats-Unis, devrions-nous donc moins insister sur notre attaque contre les syndicats – ou du moins ne pas en faire le cœur de notre intervention – et nous concentrer plutôt au développement des revendications de classe. Bien sûr, les syndicats vont les saboter, mais les travailleurs doivent peut-être apprendre cela au cours de la lutte. Il est possible qu’une dénonciation trop forte des syndicats ne puisse que renforcer la tendance à s’identifier à eux. Les ouvriers n’arrivent pas encore à voir la différence entre les syndicats et eux-mêmes. Quand ils entendent qu’il y a des attaques contre les syndicats, ils pensent qu’ils sont eux-mêmes attaqués. Peut-être qu’il n’y a pas de perspective immédiate aux Etats-Unis de prise en main de leurs luttes par les ouvriers ? En ce sens, le Wisconsin était peut-être une véritable exception et nous avons vu comment les syndicats y ont pris rapidement le contrôle de la situation. La chose la plus importante n’est-elle pas que les ouvriers soient réellement en train d’essayer de lutter, et nous devrions peut-être nous concentrer sur la volonté de lutter plutôt que sur la dénonciation des syndicats ? Cela ne veut pas dire qu’on donne un blanc-seing aux syndicats, mais on ne devrait pas donner l’impression que notre principal but est de détruire les syndicats.

Camarade A

Personnellement, j’ai eu un moment vraiment difficile pour comprendre comment intervenir de façon adéquate, de manière à ce que, d’un côté, cela aide, développe et favorise la conscience de classe et que d’un autre, cela ne soit pas vraiment une dénonciation des syndicats que la grande masse des travailleurs ne comprend pas encore. Je ne sais pas non plus comment les ouvriers peuvent être d’accord pour faire ce qu’on a dit avant sans se poser la question de pourquoi tout cela devrait être fait en dehors du cadre syndical. C’est une énigme à laquelle je suis toujours confronté sur mon lieu de travail, où beaucoup de collègues sont d’accord avec les idées et les propositions, mais finissent toujours par dire quelque chose comme : c’est bien, allons proposer cela aux syndicats… En dernière analyse, les travailleurs ont besoin de sentir qu’ils peuvent faire ce qui précède (développer la lutte, etc.) sans les syndicats. C’est ce sentiment d’impuissance, mais aussi cette reconnaissance d’une identité de classe encore inexistante, je pense, que la classe n’a pas encore surmonté et développé. Et cela, comme nous le savons, se produit dans les luttes elles-mêmes. Je me demande si le tract n’aurait pas eu un impact tout différent si les trois premiers paragraphes n’avaient pas été là du tout, ou s’ils avaient été écrits à la fin, après avoir présenté ce que les travailleurs pouvaient réellement faire dans de telles circonstances.

Camarade H

Tous ces questionnements et ces sentiments sont très justes. Je pense souvent, que notre intervention se réduit à la chose suivante : les ouvriers ont besoin de se rassembler pour décider par eux-mêmes ce qu’il faut faire. Au delà de quelques orientations très générales, et la plupart sur ce qu’il ne faut pas faire, nous ne pouvons pas réellement dire aux travailleurs ce qu’il faut faire, ou réellement comment lutter, en dehors de quelques leçons de base de l’histoire. C’est réellement une situation difficile pour toute la Gauche communiste. Les ouvriers doivent le trouver par eux-mêmes. En tant que telle, notre intervention apparaît souvent comme négative, c’est-à-dire : “Nous ne savons pas exactement quelle est la réponse mais les syndicats ne l’ont sûrement pas, pourquoi n’allez-vous pas discuter entre vous de ce qu’il faut faire alors que les syndicats ne s’en occupent pas ?” En même temps, les syndicats semblent avoir des réponses concrètes qui ne se dévoilent être des illusions que très lentement. Cela demandera du temps et de l’expérience pour que les ouvriers brisent l’étreinte du syndicat. En ce moment même, les tentatives absurdes d’éléments de la bourgeoisie de détruire les syndicats ne semblent que renforcer ce mythe syndical. Les syndicats sont capables de jouer la carte de la victimisation. Ce n’est pas le meilleur moment pour faire une intervention qui condamne les syndicats en des termes aussi austères. En Europe ou ailleurs, c’est peut-être une autre histoire. J’entends bien la frustration qu’éprouve A quand les travailleurs semblent être d’accord avec quelques-uns de nos concepts de base, mais pensent encore qu’ils peuvent les réaliser à travers le syndicat. C’est comme quand vous avez une liste de doléances contre la société et qu’un type quelconque en costume-cravate vous dit d’écrire à votre député. C’est comme s’ils ne comprenaient pas que le cadre que vous mettez est fondamentalement différent. De fait, ils ne comprennent vraiment pas. Ce n’est que l’expérience qui leur apprendra. Nous ne pouvons réellement qu’espérer avoir semé des germes de doute, le creuset d’un paradigme différent parmi les éléments les plus ouverts et qui pensent à plus long terme, de façon à préparer le terrain pour la prochaine lutte. Nous n’en sommes encore qu’à un tout premier stade du retour à la lutte, un retour qui ne balise que très lentement le terrain de classe.

Camarade J

J’ai énormément apprécié votre aide pour l’intervention. Je pense que j’ai appris beaucoup et j’ai aussi été surprise par l’ouverture à la discussion et encouragée par la solidarité qu’ont montrée les autres travailleurs. En même temps, je suis vraiment d’accord avec ce que dit H. Pour le moment, les ouvriers pensent encore que “les syndicats se battent pour nous”. Je pense que dix ans d’endoctrinement peuvent éroder ce que les ouvriers ont appris de la dernière grève, surtout quand la majeure partie de la classe ne lutte pas et que – bien que la solidarité ait été appréciée comme nous l’avons vu –, la classe ouvrière a encore peur et reste conservatrice dans toutes ses tentatives de se défendre. Tant qu’il n’y aura pas de luttes plus fréquentes, il y a probablement peu de chance que nous convainquions beaucoup de monde de notre position sur les syndicats. Cependant, nous pouvons sans doute convaincre les ouvriers du fait que :

– la crise ne mène nulle part et il y aura davantage de luttes dans le futur ;

– chaque travailleur mérite de jouer un rôle actif dans ces luttes et de discuter de ce que sont exactement les revendications, et de comment se battre pour elles ;

– d’autres travailleurs sont intéressés par notre lutte et veulent nous aider et on peut donc discuter avec eux aussi ;

– ce que font les syndicats ne marche pas à long terme et ce que nous devons faire avec ces lutte, c’est d’en discuter, en dehors de la boîte, avec d’autres ouvriers, discuter des luttes des autres ouvriers – pour construire une sorte d’identité de classe ;

– ce n’est pas tel ou tel patron mais le système capitaliste tout entier qui attaque, non seulement les ouvriers de Verizon mais la classe ouvrière toute entière et nous devons répondre en luttant en tant que classe.

Camarade A

Il y a un tas de choses que nous pouvons dire aux ouvriers et J en a cité quelques-unes ici, mais je suis d’accord avec le fait que nous ne devons pas mettre en avant la dénonciation des syndicats quand on va dans les piquets de grèves, dans les marches de protestation ou dans les manifestations et autres. Je ne pense pas que nous devions cacher ou mentir à propos de nos positions, mais ce ne doit pas être la première chose qui sorte de notre bouche. Ce ne devrait pas être en première ligne de notre tract. Pour la presse, c’est une autre histoire. L’audience est différente. Quand nous intervenons dans un piquet, nous allons vers les ouvriers ; quand quelqu’un achète un journal ou prend le temps d’aller sur le site, il prend l’initiative d’en savoir plus sur nos positions. En théorie, notre presse n’est lue que par les éléments les plus avancés de la classe alors qu’un tract est beaucoup plus largement distribué. Je suis d’accord avec J qu’à ce stade, il est probablement plus important d’intervenir sur la question de la crise, en mettant en avant la perspective marxiste qui dit qu’il n’y a pas de solution à cette pagaille au sein du capitalisme ; quoi que fassent les ouvriers dans les syndicats, ils ne vont pas au-delà de l’horizon des alternatives bourgeoises, qui ne sont en réalité pas du tout des alternatives. Les travailleurs ont besoin de voir que réformer le système n’est pas possible, qu’aucune fraction de la bourgeoisie n’a de réponse : le futur est sinistre sans leur action indépendante. En théorie, la remise en question de l’hégémonie syndicale devrait suivre.

Discussion répercutée par le CCI (24 septembre 2011)

Récent et en cours:

- Luttes de classe [6]

Au Mexique, narcotrafic et décomposition du capitalisme

- 2246 reads

Plus de 40 000 morts, un nombre incalculable d’actes barbares allant du viol à la torture systématique banalisés par le contexte de guerre civile, voilà le bilan de la guerre qu’a entrepris depuis décembre 2006 le gouvernement mexicain présidé par Felipe Calderón entre cette date et avril 2011. Une guerre “sale” où la population civile vit sous la terreur des mafias, de la police, de l’armée et des groupes paramilitaires d’assassins à la solde des uns ou des autres. Et bien que la bourgeoisie mexicaine ou américaine tentent de présenter ce problème comme une particularité locale étrangère au capitalisme, la réalité démontre que les drogue et les crimes qui s’y rattachent et se répandent sont issus, comme c’est le cas pour n’importe quelle guerre dans le système de concurrence capitaliste, de la tentative de gagner des marchés et de la difficulté qu’éprouve la classe dominante à mettre de l’ordre dans cette compétitivité. Cette perte de contrôle politique de la bourgeoisie provient de l’explosion des rapports sociaux dominants et met à jour brutalement la progression de la décomposition du système.

Il est vrai que le poids de la décomposition est plus écrasant dans les pays moins développés, dans la mesure où la bourgeoisie est moins à même de contrôler ses différences. C’est ainsi que dans des régions comme la Colombie, la Russie ou le Mexique, la mafia se fond dans les structures gouvernementales, de telle façon que chaque groupe mafieux est associé avec un secteur de la bourgeoisie, transformant les structures mêmes de l’État en champ de bataille, étendant ainsi la lutte de “tous contre tous” qui pourrit l’ambiance sociale.

Ceci ne signifie évidemment pas que les pays industrialisés sont protégés du processus de décomposition. Même si la bourgeoisie de ces pays peut encore, pour l’instant, reporter certains aspects de la décomposition vers la périphérie et relativement agir de façon plus concertée pour amortir ses conflits, elle n’est cependant pas exempte de cette tendance dominante. Et si le problème du narcotrafic n’est pas encore devenu dans ces pays une lourde tare, c’est sur d’autres aspects qu’avance ce même processus, le problème du terrorisme par exemple. Ce qu’il est important de dégager, c’est que la progression de la décomposition, bien que dominant l’ensemble du système capitaliste même si elle ne se présente pas de façon homogène à cause des conditions particulières, implique que ce qui se vit dans des pays comme le Mexique montre la perspective vers laquelle se dirige la planète toute entière.

C’est sans le moindre doute l’avancée de la barbarie dominant l’actualité qui, ajoutée à la paupérisation accélérée par la crise, fait que le capitalisme est synonyme de misère et de guerre.

L’avancée de la décomposition du capitalisme

Au début des années 1990, nous disions que “parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l’évolution de la situation sur le plan politique” ([1]). La raison en est la difficulté de la classe dominante à assurer son unité politique. Les diverses fractions qui divisent la bourgeoisie se confrontent non seulement sur le plan de la concurrence, mais aussi et surtout sur le plan politique et, dans les conditions actuelles où ont disparu les blocs, aucun “ennemi commun” ne vient permettre et justifier des alliances durables. Nous pouvons donc voir que l’Etat permet de rassembler contre la crise économique, mais ce n’est que sur des objectifs à court terme et même ainsi, l’accroissement de la concurrence provoqué par la crise fait que la dispersion des forces s’amplifie à son tour, poussant vers une lutte “de tous contre tous” et une indiscipline généralisée au niveau politique, empêchant que ne se perpétue l’ordre existant lors de la période de domination des blocs politiques qui se déterminèrent autour de la guerre froide.

L’entrée dans la décomposition ne s’est pas produite du jour au lendemain, une série de phénomènes propres à cette phase se retrouvent à des moments antérieurs du développement du capitalisme, mais c’est sans le moindre doute pendant la décadence du capitalisme qu’ils ont pris leur dimension majeure, et en particulier dans les dernières décades du xxe siècle, qu’ils sont devenus dominants. L’exemple du narcotrafic illustre parfaitement cette avancée.

Déjà pendant la période ascendante du capitalisme, au milieu du xixe siècle, l’importance du commerce de certaines drogues comme l’opium a crée des difficultés politiques qui favorisaient certaines guerres, mais les Etats étaient alors directement engagés et la classe dominante ne présentait pas de divisions là-dessus pour autant. C’est ce qui permet à la “guerre de l’opium” – déchaînée essentiellement par l’Etat britannique – d’être une référence dans l’histoire du capitalisme sans pour autant devenir un phénomène qui domine cette étape.

L’importance de la drogue et la formation de groupes mafieux ayant toute une vie souterraine se développent dans la phase de décadence du capitalisme, même si elles ne prennent pas ses dimensions actuelles dès le début. Il est vrai que c’est dans les premières décennies du xxe siècle que la bourgeoisie tente de limiter et d’ajuster par des lois et des règlements la culture, la préparation et le trafic de certaines drogues, mais ce n’est alors que dans le but de mieux contrôler cette marchandise.

Il est donc faux de penser que la “filière de la drogue” serait une activité répudiée par la bourgeoisie et son État. C’est la même classe qui se charge d’étendre sa consommation et d’en profiter. La méthamphétamine, par exemple, est une drogue qui fut inventée au Japon en 1919, qui développa sa production durant la Seconde Guerre mondiale et fut utilisée, autant par les armées des pays alliés que par les Japonais, afin d’atrophier les capacités de conscience des soldats et d’exacerber leurs comportements violents.

Les États parviennent sans trop de problèmes à maintenir leur contrôle de la drogue jusqu’au trois-quarts du xxe siècle. Ainsi, pendant la guerre du Vietnam dans les années 60, quelques dérivés de la cocaïne furent essayés sur les chiens d’attaque, puis l’héroïne fut distribuée parmi les troupes pour atténuer la démoralisation et profiter en même temps de la férocité qu’elle réveille. Cette utilisation par l’Oncle Sam développe la demande de drogue, et le gouvernement américain y répond en impulsant la production dans les pays de la périphérie et en utilisant même ses propres laboratoires.

Même si l’effet de dégradation sociale commence à prendre des dimensions inquiétantes aux États-Unis, la bourgeoisie n’y prête pas grand cas… Le président Nixon a beau proclamer la “guerre à la drogue” en 1971, il sait très bien que le gros de la production et de sa commercialisation sont sous son contrôle et celui des États nationaux à sa botte.

Les États et le contrôle de la drogue

L’importance de la production et de la distribution de la drogue n’est pas encore significative quand le Mexique entre dans la seconde moitié du xxe siècle, mais déjà les instances gouvernementales la maintiennent sous un strict contrôle. Non seulement la police surveille et protège la mafia naissante (comme l’exemple de “Lola la Chata”, célèbre pourvoyeuse de drogue dans les années 1940 dans la ville de Mexico, qui maintint son monopole grâce à la protection de la police), mais les structures de l’Etat se confondent bien souvent avec celles des mafias. Un personnage comme Nazario Ortiz, par exemple, gouverneur de Coahuila (province du Nord du Mexique) et fondateur du Parti national révolutionnaire ([2]), secrétaire de l’Agriculture sous le gouvernement de Miguel Alemán (1946-52), profita largement de son investiture pour exercer librement la distribution de l’opium. La propre Direction fédérale de sécurité (DFS), chargée d’exercer les fonctions de “police politique” (c’est-à-dire la surveillance et l’extermination de la dissidence) est commandée par des militaires dont l’activité personnelle (obtenue comme prébende) est le négoce de la drogue.

Pendant les années 1980, c’est l’Etat américain qui anime une fois de plus le développement de la production et de la consommation de drogue. A partir du cas “Iran-contras” (1986), il apparaît que le gouvernement de Ronald Reagan, lorsqu’il fut confronté à une limitation du budget destiné à appuyer les groupes militaires d’opposition au gouvernement du Nicaragua (connus sous le nom de “contras”), utilise des fonds provenant de la vente d’armes en Iran mais, surtout, provenant du marché de la drogue (à travers la CIA et la DEA). Dans cet imbroglio, le gouvernement des Etats-Unis pousse les mafias colombiennes à amplifier leur production, et assure le soutien militaire et logistique aux gouvernements du Panama, du Mexique, du Honduras, du Salvador, de la Colombie et du Guatemala pour que la marchandise si convoitée puisse passer librement. La propre bourgeoisie américaine, pour “élargir le marché”, produit des dérivés de la cocaïne qui non seulement sont meilleur marché et donc plus faciles à commercialiser, mais sont en outre bien plus destructeurs.

Cette même pratique que le parrain américain utilise pour obtenir des fonds lui permettant de financer des aventures putschistes se répète en Amérique latine pour mener à son terme la lutte contre la guérilla. Au Mexique, la dite “guerre sale”, c’est-à-dire la guerre d’extermination que mène l’Etat pendant les années 1970-80 contre la guérilla – menée à bien par l’armée et des groupes paramilitaires qui avaient carte blanche pour assassiner, séquestrer et torturer – fut financée par des fonds qui provenaient de la drogue. Certains projets, tel l’Opération Condor, qui se présentaient comme des actions destinées à lutter contre la production de drogue, étaient de fait des actions pour affronter la guérilla et protéger les champs de culture de pavot, de coca ou de cannabis. Selon la journaliste Anabel Hernandez ([3]), c’était l’armée et la police fédérale qui, en collaboration avec les groupes mafieux, contrôlait les opérations en rapport avec la drogue.

Le contrôle de la production et de la commercialisation des stupéfiants est alors sous le contrôle des Etats, ce qui comme nous l’avons vu est une constante, mais il apparaît un changement qualitatif qui s’exprime par une croissante indiscipline entre les différentes fractions de la bourgeoisie qui composent l’appareil d’Etat. Le développement de la guerre froide fut associé au Mexique avec le pouvoir monolithique du PRI, qui depuis sa fondation en 1929 se donne la fonction d’agglutiner les différents groupes qui composent la bourgeoisie mexicaine et qui se sont consolidés à partir de la guerre interne de 1910-20, créant ainsi la dénommée “famille révolutionnaire” rendue cohérente par la distribution de bénéfices et autres fragments de pouvoir ; la classe dominante peut ainsi assurer une “harmonieuse” unité et une discipline de fer. Mais l’effondrement du bloc de l’Est, rompant le schéma international d’alignement des diverses forces impérialistes, répète la fracture au sein de chaque Etat, avec bien sûr des nuances nationales. Dans le cas du Mexique, cette fracture s’exprime par une dispute au grand jour entre les fractions de la bourgeoisie nationale, rendant inévitables le changement de parti au pouvoir et la décentralisation : de sorte que les pouvoirs locaux, représentés par des gouverneurs d’Etats et des présidents municipaux, assurent le contrôle régional, s’associant au gré des intérêts avec les mafias rivales, faisant ainsi croître l’importance de ces bandes et exacerbant leurs affrontements.

Y a-t’il une issue à la décomposition capitaliste ?

L’accélération de la barbarie déchaînée par le narcotrafic et la “guerre” qui lui est associée se traduit par la mort et la souffrance pour la majorité, de hauts profits pour quelques-uns… c’est une des grandes horreurs qu’a engendrée le capitalisme. Toute la classe dominante est sans aucun doute impliquée dans ce conflit, et elle-même en subit les conséquences, mais elle sait cependant en transférer les pires effets vers les travailleurs et, qui plus est, utiliser ses conséquences pour assurer son contrôle. Nous voyons ainsi que les masses de population qui ont abandonné les territoires par crainte ou sous la menace directe sont toujours des masses d’exploités ([4]). La bourgeoisie a profité de ce climat pour semer la terreur, paralyser tout mécontentement ou le dévoyer vers des ripostes désespérées.

Aveuglée par son monde mystifié, la bourgeoisie pense que ce problème peut se résoudre en rectifiant les politiques et les stratégies contre la drogue. Un exemple en est la “Global Comission on Drug Policy” qui, après avoir critiqué les politiques nord-américaines depuis les années 1970, propose de réviser et réformer la classification des drogues, pour pouvoir légitimer le contrôle de certaines et mieux contrôler leur production et distribution. D’autres propositions, venant aussi de secteurs non exploiteurs comme le Mouvement pour la paix ayant à sa tête Javier Sicilia ([5]), bien qu’étant une réelle expression du mécontentement et du rejet de la barbarie qui règne, n’expriment que le désespoir qui conduit vers des impasses. Sa déclaration du 4 juin (lors de la “caravane vers Ciudad Juarez”), le met en évidence, quand il affirme vouloir que son appel “… parvienne au cœur de la classe politique, au cœur des criminels et qu’ils transforment leur vie en fonction de l’être humain au service de tous. Ils ont la possibilité de changer s’ils changent leur cœur…”. De sorte que bien que sa douleur et sa colère soient indiscutablement réelles, comme le sont celles des gens qui accompagnent la caravane, cela n’aboutit qu’à faire confiance à cette même bourgeoisie pour semer l’illusion qu’elle pourrait résorber la pourriture engendrée par le système à travers des appels à la compassion.

La seule solution de la bourgeoisie pour limiter l’explosion de la barbarie est la consolidation d’une cohésion autour d’un des groupes mafieux et pouvoir ainsi marginaliser tous les autres. C’est ce qui se fit en Colombie pour diminuer les crimes et les attentats. La bourgeoisie, depuis son gouvernement, impulsa l’un des cartels parvenant ainsi à mieux contrôler la situation nationale… Mais ceci n’est pas une solution à la barbarie, c’est uniquement éloigner ses pires effets de l’une des régions pour la déchaîner dans d’autres pays. Dans le cas du Mexique, la bourgeoisie devra chercher à concilier les intérêts, mais plus on se rapproche de l’échéance électorale présidentielle de 2012 qui anime cette guerre, plus s’exacerbent les règlements de compte et la lutte “de tous contre tous”, laissant présager une accélération majeure des violences et des meurtres.

De sorte qu’il est impossible d’espérer que la bourgeoisie trouve une solution à la décomposition qui progresse et ronge le système, seule l’action révolutionnaire de la classe ouvrière pourra mettre fin au cauchemar actuel. Le choix qui se trouve devant l’humanité est plus que jamais résumé par la phrase de Engels qui n’a jamais été aussi actuelle : “Socialisme ou barbarie !”.

Tatlin, juin 2011

1.) “La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [8]”, Revue internationale no 62, juin-septembre 1990.

2.) Le PNR fut fondé en 1929 sous le commandement du général Plutarco Elias Calles, puis changera son nom par Parti de la Révolution mexicaine (PRM) et enfin par Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), se maintenant comme parti gouvernant sous ses différentes appellations de 1929 jusqu’en 2000.

3.) Anabel Hernandez, Los Señores del narco (les Seigneurs du narcotrafic), Editions Grijalbo, México, 2010.

4.) Dans certains Etats du Nord comme Durango, Nuevo Leon et Tamaulipas, des zones entières sont totalement abandonnées, des “villes fantômes”. Les paysans ont été obligés de fuir en liquidant leurs terres ou en les abandonnant purement et simplement. La situation des ouvriers est encore plus grave, dans la mesure où leur mobilité se voit restreinte par l’absence de recours financiers. Des groupes de bourgeois qui ont aussi été menacés par les mafias ont la possibilité de transférer leurs capitaux vers le Texas ou vers des Etats du centre du pays.

5.) Javier Sicilia est un poète et journaliste de tendance sociale-chrétienne, dont le fils fut assassiné avec six autres jeunes par des tueurs liés à la drogue, tragédie qui motiva son appel à former un “Mouvement pour la paix”. Ce mouvement parcourt le pays en caravanes et a commencé des discussions avec le président Felipe Calderón et des gouverneurs d’Etats pour demander que s’achèvent les quadrillages militaires.

Géographique:

- Mexique [9]