Revue Internationale no 11 - 4e trimestre 1977

- 2758 reads

TEXTES DU IIème CONGRES DU COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL

- 2464 reads

Présentation

Nous publions dans ce numéro les principaux textes du second Congrès du Courant Communiste International. Ce Congrès a essentiellement été consacré au réexamen et à la vérification de l'orientation du CCI. Il a été un moment où l'organisation internationale toute entière, tire le bilan et trace les perspectives pour la période à venir.

Ce second Congrès a ainsi réaffirmé avec force, à la lumière de l'expérience, la validité des bases principielles sur lesquelles s'est fondé le CCI, il y a un an et demi :

- la plateforme politique[1] [1],

- les statuts d'une organisation révolutionnaire unie et centralisée internationalement,

- le manifeste du premier Congrès appelant les révolutionnaires à prendre conscience de leurs tâches, par rapport à l'enjeu décisif de notre époque de crise et de lutte de classe[2] [2].

Seule cette basé de principes cohérents donne un sens global à l'activité révolutionnaire et le second Congrès du CCI s'est donné comme tâche la mise en application de ces principes à l'analyse de la situation politique actuelle.

es textes du Congrès parlent d'eux-mêmes, mais on ne peut en saisir toute la portée qu'en les comprenant comme le résultat du travail collectif d'une organisation révolutionnaire. L'élaboration méthodique des perspectives tout comice sa traduction en interventions actives nécessitent la création d'un cadre collectif et organisé. Ce Congrès a donc, considéré l'élargissement général de l'organisation dans ses huit sections territoriales et surtout le développement du travail du CCI en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Hollande comme une vérification de l'orientation défendue et suivie depuis longtemps. Plus que le simple accroissement numérique, l'important a été la capacité du CCI depuis dix-huit mois à diffuser régulièrement ses analyses dans 95 numéros de ses publications, en 7 langues, distribuées un peu partout dans le monde.

Les textes ci-dessous sont aussi le fruit d'une recherche politique et théorique constante du CCI pour pouvoir aller plus loin vers les problèmes que la lutte de classe pose pour l'avenir et notamment sur la période de transition au socialisme. En ce sens, ces textes cristallisent un an et demi d'efforts de discussions aussi bien avec d'autres courants politiques qu'au sein du CCI. La capacité d'élever constamment le niveau politique du CCI et ceci de façon homogène dans toute l'organisation en comptant sur l'apport de tous les militants, a été et reste un axe fondamental du travail, seule façon d'assurer que les révolutionnaires puissent contribuer à l'approfondissement théorique dans le mouvement ouvrier.Expression d'un effort organisationnel et d'une recherche théorique, les travaux du second Congrès expriment aussi la volonté de mieux com-prenùre le milieu révolutionnaire aujourd'hui afin d'oeuvrer vers le regroupement. Nous pré-, sentons donc ces documents à la lumière des récentes tentatives importantes de confrontation entre groupes politiques prolétariens. En mai 1977, le Partito Comunista Internazionalista ("Battaglia Comunista") a convoqué une Conférence Internationale[3] [3] de discussions à laquelle a participé le CCI. D'autres groupes invités (dont la Communist Workers Organisation et Fomento Obrero Revolucionario) n'ont malheureusement pas pu être présents et d'autres comme Pour Une Intervention Communiste ont refusé; mais les débats sur la période actuelle et les implications pour la lutte de classe, sur le rôle des syndicats et sur l'organisation des révolutionnaires ont aidé à dissiper des malentendus, à mieux cerner les points d'accord et les raisons des désaccords. Suite à cette tentative, limitée mais fructueuse de clarification, le CCI a accueilli une délégation du PCI-Battaglia Comunista au second Congrès où ces camarades ont pu porter le débat devant l'ensemble de l'organisation. Les impératifs imposés par le développement de la résistance ouvrière sont aujourd'hui ressentis de façon beaucoup plus forte dans le milieu révolutionnaire en tant qu'impulsion vers les contacts internationaux. En septembre 1977, plusieurs groupes suédois et norvégiens organisent une conférence, de discussions à laquelle le CCI participe.

Un autre élément de la situation actuelle prouvé par l'expérience de ces dernières années, est la' faillite de la théorisation de l'isolement. Ceux qui, en 1975, ont rejeté le regroupement et même tout contact avec le CCI - PIC en France, la CWO en Grande-Bretagne, le Revolutionary Workers 'group aux USA - se sont depuis longtemps disloqués entre eux, condamnant la tentative d'association anti-CCI à la stérilité. La RWC s'est dissoute il y a un an après avoir subi les métamorphoses du modernisme. La CWO, pour sa part avait déjà recueilli l'an passé les premiers fruits amers de l'unification confuse et sectaire entre Revolutionary Perspectives et Workers 'Voice : l'éclatement de leur "regroupement" national en deux morceaux. Tout récemment, au cours de l'été 77, le reste de la CWO a subi une seconde scission et ceux qui quittent la CWO défendent, cette fois-ci la nécessité du regroupement et plus particulièrement expriment la volonté d'entamer une discussion avec le CCI dans ce sens[4] [4].

C'est dans ce contexte général que nous présentons les textes du Congrès qui portent sur trois thèmes principaux :

- Un rapport sur la situation internationale dans lequel est tracés l'évolution actuelle du renforcement de la tendance vers le capitalisme d'Etat dans le bloc de l'Ouest et dans le bloc de l'Est, mettent en relief le développement de l'économie de guerre, réponse du Capital à la crise et les antagonismes inter-impérialistes évoluant, de guerres locales vers une généralisation. Nous tentons d'approfondir à la lumière des événements actuels les analyses de l'économie de guerre faites par la Gauche Communiste dans les années 30.

- Une résolution sur les groupes politiques prolétariens, marquant l'effort de cerner les différents éléments qui constituent le milieu révolutionnaire de notre période, éléments différents de ceux des Partis de masse d'autrefois. Ce texte situe le CCI dans un contexte plus général du développement de la conscience de classe en soulignant la volonté de rejeter le sectarisme et toute prétention à l'exclusivité, chère aux bordiguistes. Cette résolution aborde les groupes politiques et non les cercles de discussion qui peuvent surgir en milieu ouvrier : ces surgissements éphémères, expressions historiques et actuelles de la faiblesse de la présence des organisations révolutionnaires, seront traités spécifiquement dans d'autres textes.

- Sur la période de transition du capitalisme au communisme, le lecteur trouvera deux projets synthétisant le niveau atteint par la discussion dans le CCI. Bien que l'orientation du premier texte ait suscité l'accord de la plupart des membres de l'organisation, le Congrès a préféré ne pas se contenter d'un vote formel sur cette question, considérant qu'il est plus important actuellement de poursuivre plus avant cette discussion et ceci publiquement. Notre principal souci reste en effet la clarification théorique, non seulement dans le CCI mais en stimulant les contributions d'autres courants et éléments révolutionnaires à ce débat complexe.

[1] [5] Revue Internationale n°5

[2] [6] Révolution Internationale n°22

[3] [7] Revue Internationale n°10 et textes de la Conférence Internationale (brochures) (ronéoté en Français et Anglais, n° spécial de "Prométéo" bilingue français-italien)

[4] [8] Les textes de cette scission et une mise au point sur les discussions seront publiés dans le prochain numéro de la Revue Internationale ainsi que dans "Revolutionary Perspectives" (organe de la CWO à notre critique parue clans les n°s 9 et 10 de la Revue Internationale)

Vie du CCI:

Conscience et organisation:

De la crise à l’économie de guerre

- 2683 reads

Ce rapport sur la situation internationale tente de tracer les perspectives politiques et économiques fondamentales que au cours de l'année à venir. Plus qu'une analyse détaillée de la conjoncture économique et politique actuelle même dans les principaux pays capitalistes -analyses qui se poursuivent aujourd'hui de façon régulière dans les publications des différentes sections territoriales du Courant Communiste International-, nous nous efforcerons de donner les lignes essentielles, les axes fondamentaux qui vont déterminer le cours de l'économie capitaliste pour l'année prochaine et qui vont dessiner l'orientation politique des diverses bourgeoisies nationales et les actions des deux blocs impérialistes. Nous espérons ainsi élaborer une perspective cohérente pour guider l'intervention du CCI dans les batailles de classe décisives qui se préparent de plus en plus : perspective qui sera un des éléments pour que le CCI devienne de plus en plus un facteur actif du développement de la conscience du prolétariat, pour que le CCI puisse devenir un élément vital de l'orage prolétarien qui déracinera et détruira l'Etat capitaliste dans le monde entier et ouvrira la transition au Communisme.

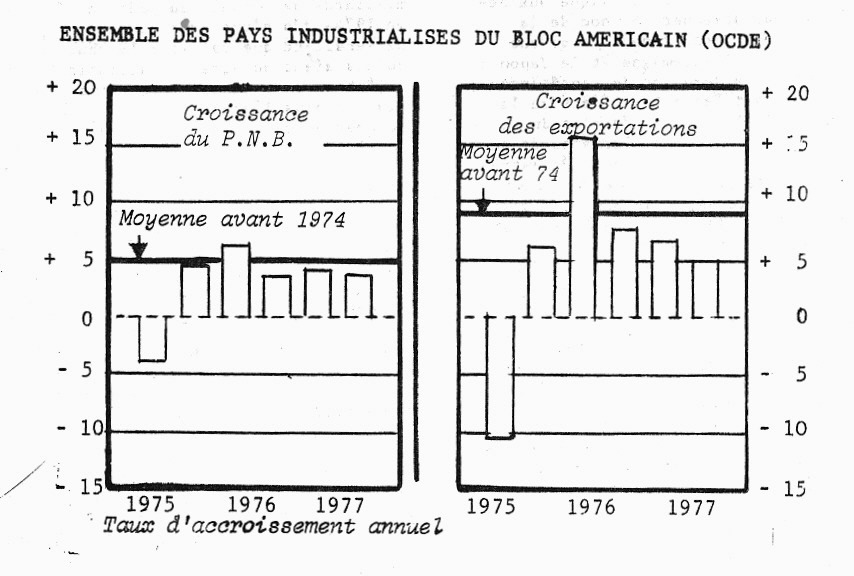

Malgré les proclamations triomphales de "reprise" avec lesquelles politiciens et hommes d'Etat bourgeois ont tenté de calmer leur faim croissante et ont appauvri le monde, ces deux dernières années, la crise économique capitaliste globale s'est approfondie sans relâche. Dans les pays industrialisés du bloc américain (OCDE), la croissance du PNB réel et des exportations a décliné depuis le début de 1977 (voir tableau ci-dessous). Cependant, même ces sombres tableaux n'arrivent pas à traduire la situation catastrophique dans laquelle les pays européens les plus faibles économiquement, comme la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal se trouvent aujourd'hui. Des PNB quasiment stagnants, un effondrement des investissements dans des nouvelles branches et des déficits énormes du commerce et des balances de paiements, ont mené â une dévaluation de fait de leurs monnaies, une chute vertigineuse des réserves d'échange et une poussée des dettes extérieures.

Il en est résulté une hyper-inflation (Grande-Bretagne, 16-17% ; Italie, 21% ; Espagne, 30% ; Portugal, plus de 30%) et un chômage massif (Grande-Bretagne, 1,5 million ; Italie, 1,5 million ; Espagne, 1 million ; Portugal, 500.000 soit 18% de la population officiellement).

Ces quatre pays sont réellement en faillite et ne sont maintenus à flot que par les prêts et les crédits qui dépendent en dernier ressort du bon vouloir des Etats-Unis. La bourgeoisie de ces hommes malades de l'Europe ne parle même plus de "reprise" ou de "croissance" ; le nouveau mot d'ordre est "stabilisation", euphémisme pour l'austérité draconienne, la déflation et la stagnation auxquelles ils sont condamnés par leur faiblesse économique et les dictats de leurs créanciers. Qui plus est, les rangs de ces hommes malades commencent à être rejoints par la France, la Belgique, le Danemark, la Suède et le Canada, pays dont la puissance économique n'était pas mise en question dans les cercles bourgeois il y a quelques années, mais qui s'enfoncent maintenant rapidement dans le marécage des déficits incontrôlables du commerce et des paiements, des dévaluations, des dettes accrues, de l'hyper-inflation et du chômage montant en flèche, auxquels ont déjà droit leurs proches voisins.

Un coup d'oeil sur les économies puissantes du bloc américain -Etats-Unis, Allemagne, Japon- révèle rapidement une extrême fragilité et de sombres perspectives pour ces mêmes économies qui semblent fortes. La santé apparente de l'Allemagne et du Japon -avec leurs importants surplus commerciaux et leurs monnaies robustes- repose presque exclusivement sur de gros efforts d'exportation massive et un dumping systématique. Parallèlement, les Etats-Unis ont bénéficié d'une série de mesures inflationnistes qui sont arrivées maintenant à leur terme et du fait que le déficit de leur commerce a largement été compensé par d'énormes bénéfices invisibles (paiements d'intérêts, profits d'investissements à l'étranger, transfert de capitaux, etc.) qui échoient au chef de file d'un bloc impérialiste. En effet, bien qu'ils se défendent de s'adonner à une politique aux dépens du voisin pour atténuer le choc de la crise mondiale, c'est précisément ce qu'ont fait les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon ; ils n'ont présenté un semblant de santé économique qu'en reportant les pires effets de la crise sur les nations les plus faibles du bloc. Cependant avec la chute alarmante de nouveaux investissements, avec les mesures extrêmes que prennent les pays au commerce en déficit pour réduire leurs importations, les possibilités pour les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon d'atteindre leurs objectifs de croissance prévus pour 1977 (Etats-Unis, 5,8% ; Allemagne, 5% ; Japon, 6,7%) et de réduire par là leur chômage déjà dangereusement élevé (Etats-Unis, 6,7 millions ; Allemagne, 1,4 million ; Japon, 1,4 million) sans même parler de fournir un quelconque stimulant à leurs "partenaires" plus faibles, apparaissent de plus en plus hypothétiques. Et aucun des trois grands ne se mettra ardemment à relâcher cette pression par de nouveaux budgets inflationnistes, confrontés qu'ils sont au spectre de l'inflation galopante qui se rapproche à nouveau d'un taux à deux chiffres aux Etats-Unis (6,4%) et au Japon (9,4%).

Dans le bloc russe (COMECON), même les bureaux de planification étatiques doivent maintenant reconnaître la présence et l'accroissement du chômage et de l'inflation - effets sans équivoque d'une production capitaliste et de sa crise permanente. L'activité économique du bloc russe a été soutenue par 35 à 40 milliards de dollars en prêts des banques occidentales au cours de ces dernières années (en partie de l'explosion du crédit du bloc américain dans un effort vain de compenser la saturation du marché mondial). Le bloc russe s'est maintenant lancé dans une course à 1'exportation massive, une quête frénétique de marchés du résultat de laquelle dépend le remboursement de ses énormes prêts. Mais cette offensive à l'exportation massive arrive au moment où les pays du bloc américain s'orientent désespérément vers un freinage de la pénétration des importations et où les pays du tiers-monde sont à deux doigts de la banqueroute, mais encore tombe sur les barrières mises à l'octroi de nouveaux prêts (résultant à la fois de considérations financières et politiques) sans lesquels le bloc russe ne peut acquérir la nouvelle technologie qui seule -conjointement avec les attaques planifiées contre la classe ouvrière- pourrait rendre ses marchandises compétitives sur le marché mondial. Ainsi, pares la flambée du commerce et des échanges avec le bloc américain entre 1971 et 1976, le bloc russe se retrouve dans un cul-de-sac économique.

Le "tiers-monde" -y compris les quelques puissances industrielles de second ordre comme l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, etc.- s'enfonce chaque jour de plus en plus profondément dans une barbarie croissante. Le monde de cauchemar, de faim, de misère, de camps de travail et de mendicité auquel le capitalisme décadent condamne l'humanité, est déjà une réalité dans des pays constituant les deux tiers de la population mondiale. Les 78 milliards de dollars en prêts au "tiers-monde" en 1974-1976 n'ont pratiquement rien fait pour ne serait-ce que ralentir la chute totale (bien qu'ils aient pu être un palliatif temporaire à l'absence de demande effective condamnant de plus en plus l'appareil industriel du monde à tourner au ralenti). Etant donné la banqueroute complète du "tiers-monde", les nouveaux fonds à venir -à une échelle nettement moindre- ne serviront qu'à reculer l'impossible remboursement des dettes et la faillite qui en découlerait pour les principales banques occidentales. L'austérité brutale que les régimes du "tiers-monde" -"socialistes", "marxistes-léninistes", "nationalistes" et "démocratique”- imposent de plus en plus dans un effort désespéré pour réduire les invraisemblables déficits commerciaux (22 milliards de dollars en 1976 pour les pays importateurs de pétrole avec les seuls pays de l'OCDE) nés de leur dépendance des exportations agricoles et de matières premières, sera le verdict pour les masses.

Nous pouvons mieux comprendre pourquoi la perspective qu'affronte le capital mondial aujourd'hui est une chute inévitable de la production et du commerce, si nous regardons la nature,les fondements et les limites de l'apparent tournant dans la production et le commerce pendant l'hiver 1975-1976 qui a suivi la chute exceptionnelle de 1975 et l'accélération de la production (mais non du commerce) qui a eu lieu l'hiver passé après l'accalmie de l'été dernier. La chute de 1975 a été enrayée en premier lieu par l'intervention hâtive de budgets réflationnistes et une nouvelle explosion massive du crédit, la création de capital fictif, qui peut, pour un court moment, une fois encore compenser la saturation des marchés sous-jacente à la crise mortelle du capitalisme. Il faut ajouter à ces deux facteurs, d'une part le bond dans l'armement dû au re-stockage qui a suivi la chute des stocks alors que la production coulait, d'autre part, la chute de l'épargne des classes moyennes qui a provoqué un mini-boom dans les biens de consommation (voitures, etc.), moins due à une quelconque confiance dans la reprise qu'à une conviction assurée du caractère permanent de l'inflation. Ces deux derniers facteurs ont servi à ce que la croissance des pays de l'OCDE atteigne 7-8% en PNB réel au cours de l'hiver 1975-76, tandis que seule l'explosion du crédit et les mesures fiscales gouvernementales soutiennent le beaucoup plus fragile "bout du tunnel" entrevu cet hiver.

Aujourd'hui, ce qui empêche la poursuite de l'explosion du crédit - sans lequel le commerce mondial se réduirait - apparaît dans ce qui menace de plus en plus les gros emprunteurs comme le Zaïre, le Pérou, le Mexique et le Brésil, les gigantesques déficits du commerce et des paiements qui harcèlent les "tiers-monde", le bloc russe et les pays les plus faibles du bloc américain ? Les sources du crédit se tarissent comme la capacité des pays débiteurs à rembourser leurs dernières dettes. Les nouveaux prêts aux pays du "tiers-monde" -fournis sans enthousiasme par le FMI (Fonds Monétaire International) plutôt que par les banques privées à sec- serviront à assurer le remboursement des prêts précédents avec les intérêts, et non à financer un flux continu de marchandises ; de plus, de tels prêts dépendront du strict contrôle sur les économies des pays débiteurs et l'exigence qu'ils réduisent ou éliminent leurs dettes en diminuant de façon drastique leurs importations. A cette pression considérable qui va contracter le commerce mondial, viennent s'ajouter les limitations politico-financières d'un nouveau bond des prêts massifs au bloc russe sans lesquels le commerce entre les deux blocs déclinera. Finalement, les pays en déficit du bloc américain ont été conduits à la limite de la faillite par leurs énormes dettes et le déficit de leurs balances de paiements. Ayant atteint les limites de leur solvabilité, confrontés â la crise économique, ces pays doivent, soit opter pour le protectionnisme et l'autarcie, soit accepter les ordres et la discipline - ce qui signifie encore des limitations strictes aux importations et une contraction plus avancée du commerce mondial.

Le rétrécissement du commerce mondial ne peut être compensé par une forte hausse de la demande dans les centres industriels vitaux du capitalisme. Les obstacles 2 la poursuite (sans parler d'accélération) des stimulants fiscaux qui ont été pratiquement la seule base de la plus haute demande dans les pays industrialisés du bloc américain, empêchent le lancement de quelconques "programmes de reprise" ambitieux et l'introduction de budgets inflationnistes ou de politiques aptes à permettre un nouveau bond de la production.

Dans ces pays frappés par l'hyper-inflation, tant que les conditions politiques (le niveau de la lutte de classe) le permettent, les coupes sombres dans les "dépenses publiques", la restriction du crédit, en d'autres termes, la politique déflationniste est une nécessité. Dans les économies 'fortes" (Etats-Unis, Allemagne, Japon), la bourgeoisie est très hésitante de peur de laisser libre court à l'hyperinflation que le déploiement de mesures d'austérité a pour le moment tenue en échec. Si les stimulants fiscaux gouvernementaux ne peuvent plus être utilisés comme avant pour empêcher une chute de la production, le plongeon n'en sera que plus dévastateur du fait du déclin catastrophique actuel de nouveaux investissements industriels. Le refus d'investir de la part de la bourgeoisie est lié â la chute prodigieuse et continue du taux de profit depuis que le capital mondial a replongé dans la crise ouverte en 1967 environ. Ce phénomène est illustré par la situation du capital allemand (qui a indiscutablement étalé les premiers assauts de la crise ouverte mieux qu'aucun autre pratiquement) où le taux de profit, après taxes, était de 6 7, pour la période 1960-67, 5,3% pour 1967-71 et 4,1% en 1972-75. La baisse du taux de profit s'est accélérée du fait de l'accroissement des dépenses improductives de l'Etat au fur et à mesure des tentatives de contrebalancer les effets de la saturation du marché mondial, et du fait de contenir les antagonismes de classe portés au rouge par l'approfondissement de la crise. Ceci, et les taux d'intérêts élevés avec lesquels la bourgeoisie tente désespérément de combattre l'hyper-inflation que ces dépenses improductives -mais nécessaires- ont engendrée, réduisent les investissements (particulièrement dans le secteur 1, la production des moyens de production), à tel point qu'une chute de la production se profile menaçante à l'horizon.

L'échec des efforts des différents gouvernements pour stimuler leurs économies et surmonter le les effets de la crise en alternant plans et budgets de "reprise" et d'austérité, inflation galopante et simultanément récession, la persistance et l'aggravation d'une explosion du crédit et simultanément de la chute ravageuse des investissements, la persistance et l'aggravation de la diminution des taux de profit et parallèlement de dépenses "publiques" sans précédent, le chômage massif et d'énormes déficits budgétaires, tout cela montre la faillite totale du Keynésianisme, de la confiance dans la politique fiscale et monétaire, qui a été la pierre angulaire de la politique économique bourgeoise depuis le resurgissement de la crise ouverte en 1967. L'impossibilité de stimuler l'économie sans relancer l'hyper-inflation , l'impossibilité de contrôler l'inflation sans une chute vertigineuse de la production et des profits, les moments toujours plus courts d'oscillations entre récession et inflation galopante, en fait, le caractère permanent et simultané de la récession et de l'inflation, ont démoli les théories économiques (sic) sur lesquelles la bourgeoisie a fondé sa politique.

L'impuissance d'une politique fiscale et monétaire devant un nouveau plongeon du commerce mondial et de la production, impose à la bourgeoisie une nouvelle politique économique pour affronter sa crise mortelle.

La bourgeoisie doit tenter d'échapper à l'effondrement des politiques keynésiennes en recourant de plus en plus à un contrôle totalitaire et direct sur l'ensemble de l'économie par l'appareil d'Etat. Et si d'importantes fractions de la bourgeoisie hésitent encore à admettre que le Keynésianisme a fait son temps, ses représentants les plus éclairés n'ont aucun doute sur le choix à faire. Les porte-parole des groupes financiers et industriels dominants des Etats-Unis l'expriment ainsi :

"Si la politique monétaire et fiscale peut ramener l'équilibre dans l'économie, c'est tout ce dont on a besoin. Toutefois, si les plans échouent, le gouvernement, les syndicats et le patronat peuvent tous s’attendre à une intervention (de l'Etat) à une échelle qui_ ne connaît pas de précédent dans l'histoire". (Business Week, 4.4.77)

Les révolutionnaires doivent être absolument clairs sur la nature des pas que la crise permanente du capitalisme impose à chaque fraction de la bourgeoisie, dans le sens du renforcement du capitalisme d'Etat, nouvelle phase dans l'évolution qu'affronte notre classe :

"Le capitalisme d'Etat n'est pas une tentative de résoudre les contradictions 'essentielles du capitalisme en tant que système d'exploitation de la force de travail mais la manifestation de ces contradictions. Chaque groupe d'intérêts capitaliste essaie de rejeter les effets de la crise du système sur un groupe voisin, en se l'appropriant comme marché et champ d'exploitation. Le capitalisme d'Etat est né de la nécessité pour ce groupe d'opérer sa concentration et de mettre sous sa coupe les marchés qui lui sont extérieurs. L'économie se transforme donc en une économie de guerre". ("'L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", Internationalisme 1952, republié dans le Bulletin d'Etudes et de Discussion n°8 de RI, p.8/9).

L'économie de guerre qui surgit sur les décombres du keynésianisme n'est en rien une sortie pour la crise mondiale ; ce n'est pas une * politique économique qui peut résoudre les contradictions du capitalisme ou créer les fondements d'une nouvelle étape du développement capitaliste. L'économie de guerre ne peut être comprise qu'en termes d'inévitabilité d'une autre guerre mondiale impérialiste si le prolétariat ne met pas fin au règne de la, bourgeoisie : elle est le cadre indispensable pour les préparatifs de la bourgeoisie à la conflagration mondiale que les lois aveugles du capitalisme et l'approfondissement inexorable de la crise lui imposent. La seule fonction de l'économie de guerre est... la GUERRE ! Sa raison d'être est la destruction effective et systématique des moyens de production et des forces productives et la production des moyens dé destruction - la véritable logique de la barbarie capitaliste.

Seule la mise en place d'une économie de guerre peut maintenant empêcher l'appareil productif capitaliste de s'enrayer. Pour établir pleinement une économie de guerre, cependant, chaque fraction nationale du capital doit :

- soumettre tout l'appareil de production et de distribution au contrôle totalitaire de l'Etat et orienter l'économie vers un seul but : la guerre ;

- réduire férocement la consommation de toutes les classes et couches sociales ;

- accroître massivement le rendement et le degré d'exploitation de la seule classe source de valeur, de toute richesse : le prolétariat.

L'énormité et la difficulté d'une telle entreprise sont la cause de la crise politique croissante dans laquelle se trouve empêtrée la bourgeoisie de chaque pays. L'organisation totalitaire de l'économie et son orientation vers un seul but fait souvent surgir d'âpres luttes entre fractions de la bourgeoisie, du fait que ces fractions aux intérêts particuliers qui seront sacrifiés, combattent contre l'immolation sur l'autel de l'étatisation. La réduction de l'ensemble de la consommation que l'économie de guerre nécessite, provoque d'incessants remous et une âpre opposition dans les rangs des couches moyennes, de la petite-bourgeoisie et des paysans. Mais c'est l'assaut contre le prolétariat -parce qu'il risque d'ouvrir la porte à une guerre de classe généralisée- qui n'est pas seulement la tâche la plus difficile à accomplir par la bourgeoisie dans la situation présente mais encore est la véritable clé de la constitution de l'économie de guerre. L'économie de guerre dépend de façon absolue de la soumission physique et/ou idéologique du prolétariat à l'Etat, du degré de contrôle que l'Etat a sur la classe ouvrière.

Toutefois, l'économie de guerre à l'époque actuelle, n'est pas seulement mise en place à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle d'un bloc impérialiste. L'incorporation dans un des deux blocs impérialistes -chacun dominé par un capitalisme d'Etat continental et colossal, les Etats-Unis et l'URSS- est une nécessité â laquelle même les grandes puissances anciennement impérialistes comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon, ne peuvent résister. La tendance puissante de la part des Etats-Unis et de la Russie à coordonner, organiser et diriger le potentiel de guerre de leur bloc, intensifie la crise politique de chaque bourgeoisie nationale du fait, d'une part, de la pression à se soumettre aux exigences de consolidation du bloc impérialiste, d'autre part, du besoin de défendre l'intérêt du capital national et engendre des tensions accrues et irrésistibles.

Nous allons voir maintenant les problèmes spécifiques auxquels s'affronte la bourgeoisie aux Etats-Unis et dans le bloc américain et dans le bloc russe, dans l'organisation de leur économie de guerre pour surmonter les différentes résistances qu'elle suscite et pour résoudre leurs crises politiques. Nous verrons ensuite l'accroissement des oppositions inter-impérialistes dans le monde qui mènent inexorablement, quoique graduellement les deux blocs impérialistes vers la guerre mondiale. Finalement, nous tracerons les perspectives d'intensification de la lutte de classe du prolétariat, les obstacles et les tendances à la guerre de classe généralisée.

Les Etats-Unis et le bloc américain

Au cours de ses premiers mois, comme président des Etats-Unis, Jimmy Carter a infligé des coups sévères aux Keynésiens orthodoxes de son administration en combattant le budget initial inflationniste (par l'élimination des réductions de taxes, proposées et des crédits aux nouveaux investissements), Carter a présenté un budget moins large que celui proposé par son prédécesseur Républicain, Gérald Ford. Mais si Carter et son équipe ont vu les limites du Keynésianisme, ils n'ont certainement pas fait battre en retraite le "conservatisme fiscal" et le monétarisme que beaucoup de Républicains tiennent pour la seule réponse gouvernementale à la crise et au spectre de l'inflation galopante. L'administration Carter a vu la totale futilité des tentatives d'arrêter la crise en comptant sur une politique monétaire et fiscale (stimulante ou restrictive) et commence à engager les Etats-Unis vers une nouvelle phase d'économie de guerre et de totalitarisme étatique.

Le seul poste du budget américain â s'accroître à un taux prodigieux est la recherche et la production d'armements. Le boni en avant probable -qui dépend du résultat des pourparlers SALT- des têtes nucléaires Mk-12a ("silo-buster") et des bombardiers B-1 n'est que le commencement d'une nouvelle explosion des armements qui deviendra l'axe de l'activité économique. Qui plus est, les initiatives récentes de l'administration Carter pour soumettre les exportations d'armes plus directement aux intérêts stratégiques américains, et pour limiter l'extension de la technologie nucléaire qui fournit le plutonium sous une forme utilisable pour la fabrication de bombes, ne sont pas des pas vers la limitation des armements, mais beaucoup plus une partie d’une politique d'ensemble pour consolider le bloc américain autour de la domination exclusive des Etats-Unis et pour soumettre l'armement et son développement exclusive, au contrôle, à la volonté et aux visées de l'impérialisme américain.

L'orientation résolue de l'administration Carter vers une économie de guerre et son accélération vers le capitalisme d'Etat apparaît clairement dans sa politique de l'énergie, ses propositions pour l'extension de l'importance et l'échelle du stockage, et ses pas vers la cartellisation du commerce mondial. Les nécessités d'une économie de guerre ont amené le gouvernement à commencer une politique nationale de l'énergie par la mise en place d'agences d'Etat et la proposition de créer une super agence dirigée par un responsable de l'énergie. L'État américain entend dicter le prix de l'énergie, les sortes d'énergie à utiliser et les quantités d'énergie â allouer aux différentes régions et aux divers types de production et de consommation. L'insistance de la politique d'énergie sur les économies est le fer de lance de l'effort de restreindre la consommation de toutes les classes et couches sociales (bien qu'en premier lieu, ce soit pour la classe ouvrière), l'austérité brutale qui est la base d'une économie de guerre. Le développement de nouvelles sources d'énergie pour à la fois assurer "l'indépendance" de l'Amérique en matière d'énergie en temps de guerre, et rendre les autres pays de bloc totalement dépendants des Etats-Unis, va se faire au travers de l'étatisation de l'industrie de l'énergie. L'étatisation complète de l'énergie se produit de deux façons. D'abord, l'Etat américain possède directement la plupart des ressources énergétiques restantes du pays :

"Les meilleures possibilités pour le pétrole et le gaz naturel se trouvent dans les gisements offshore des eaux fédérales. La production de charbon se déplace vers l'ouest où le gouvernement contrôle la plupart des concessions minières même l'uranium de la nation se trouve en grande partie dans le domaine public". (Business Week, 4.4.77)

Ensuite, le développement de la technologie nucléaire et de l'infrastructure nécessaire au traitement du charbon exigent un plan d'Etat et un capital d'Etat, comme le reconnaissent en personne les porte-parole des monopoles des Etats-Unis :

"Développer et mettre en oeuvre une telle technologie nécessaire à grande échelle, dicte des ajustements économiques importants - par exemple, des prix du pétrole plus élevés et la formation massive de capital. Seul, le gouvernement semble capable de diriger un tel effort aussi titanesque". (Ibid)

L'équipe Carter envisage aussi une expansion massive des stocks du gouvernement américain, en ajoutant des stocks "économiques" aux 7,6 milliards de dollars de réserve militaire stratégique de 93 marchandises. Les réserves stratégiques sont faites en vue d'assurer le ravitaillement en cas de guerre. Les stocks économiques de matières premières clés permettent à l'Etat américain de contrôler les prix S la consommation et de faire pression sur les produits étrangers pour casser les prix, à travers sa capacité de mettre en circulation les marchandises stockées sur le marché.

Finalement, l'Etat américain est à l'avant-garde du mouvement de cartellisation du commerce mondial. Par opposition aux cartels Internationaux qui ont dominé le marché mondial à l'époque du capitalisme monopoliste, et qui ont été établis par des trusts "privés", un nouveau type de cartellisation appropriée à l'époque du capitalisme d'Etat et de l'économie de guerre, apparaît. Les cartels organisés aujourd'hui pour fixer et régulariser les prix des matières premières importantes, et pour déterminer le partage des marchés clés à répartir aux différents capitaux nationaux, sont négociés et dirigés directement par les divers appareils de l'Etat.

Deux types de cartels ont été impulsés par l'administration Carter. Les premiers sont les cartels de marchandises qui englobent à la fois pays importateurs et exportateurs, et qui déterminent la marge des prix acceptable et régularisent le mouvement des prix par l'utilisation de stocks-tampons dans les mains soit des gouvernements, soit du cartel. Les Etats-Unis sont maintenant en voie d'organiser de tels cartels pour le sucre et le blé, qui peuvent être lés premiers venus de cartels pour d'autres matières premières et produits agricoles. De tels cartels de marchandises organisés par l'Etat vont tenter de stabiliser les prix des matières premières, élément â la base de toute planification économique d'ensemble, contrebalançant la baisse du taux de profit, tout autant que facilitant une stratégie de "nourriture bon marché", qui abaisserait la valeur de la force de travail et par là-même atténuerait la voie vers une compression des salaires de la classe ouvrière -tout ce qui forme les ingrédients nécessaires â l'économie de guerre.

Le second type de cartels est une réponse directe au rétrécissement du marché mondial et implique une planification étatique non pour l'expansion mais pour la contraction du commerce mondial. Ce qui est mis en place, ce sont des accords entre Etats exportateurs et importateurs pour fixer quotas ou partages d'un marché national pour des marchandises spécifiques pour de nombreux capitaux nationaux en compétition. Les Etats-Unis ont récemment arrangé ce qu’ils nomment avec euphémisme des "accords de discipline de marché" avec le Japon sur les aciers spéciaux et les appareils de TV (ce dernier réduira les importations japonaises aux Etats-Unis de 40%), et sont maintenant en voie de négocier des accords pour diviser les marchés mondiaux pour les textiles, les vêtements, les chaussures et l'acier. Ces cartels représentent l'alternative de Washington à une orgie de protectionnisme et d'autarcie de la part de chaque capital national au sein du bloc américain, un rétrécissement organisé et coordonné des marchés, pour tenter de préserver la cohésion du bloc de l'impact de la crise mondiale.

Parallèlement à ces étapes pour consolider une économie de guerre, l'administration Carter a brandi une nouvelle idéologie de guerre -la croisade pour les "droits de l'homme". A l'époque des guerres mondiales impérialistes, quand la victoire dépend avant tout de la production, quand chaque ouvrier est un "soldat", une idéologie capable de plier l'ensemble de la population à l'Etat et inculquant une volonté de produire et dé se sacrifier est une nécessité pour le capitalisme. Gui plus est, à l'époque où les guerres ne sont pas des combats entre nations mais entre blocs impérialistes, le chauvinisme national seul n'est plus une idéologie suffisante. Comme la bourgeoisie prépare une nouvelle le boucherie mondiale, la lutte pour les "droits de l'homme" remplace l'anti-communisme dans l'arsenal idéologique des impérialismes "démocratiques" du bloc américain, comme ils commencent à mobiliser leurs populations pour la guerre avec les "dictatures totalitaires" du bloc russe (d'autant plus que les pays comme la Chine qui sont incorporés au bloc américain ont des régimes "communistes" et que la participation dans les gouvernements de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest des partis "communistes" est prévisible. Derrière les appels moralisateurs de Jimmy Carter à la reconnaissance universelle des droits de l'homme, s'aiguisent les sabres américains.

L'organisation d'une économie de guerre pleinement développée aux Etats-Unis ne se met toutefois pas en place sans une furieuse résistance de la part de beaucoup d'intérêts bourgeois puissants. En particulier, les milieux d'affaires agricoles du "Middle West" s'opposent â ce qu'ils perçoivent comme une stratégie de "nourriture bon marché" ; l'acier, le textile, la chaussure et beaucoup d'autres industries se battent pour un protectionnisme, considérant le souci du gouvernement de la cohésion et de la stabilité du bloc impérialiste mondial comme une trahison de l'industrie américaine ; les intérêts pétroliers du sud-ouest s'opposent violemment à la politique d'énergie de Carter. Tous ces groupes s'organisent pour défendre des intérêts particularistes en résistant à l'étranglement par l'Etat-léviathan de l'ensemble de l'économie. Plus encore, ils essaient de mobiliser des légions de petits et moyens capitalistes (pour qui le capitalisme d'Etat est la sentence de mort) tout comme les classes moyennes désenchantées pour résister au courant d'étatisation, Néanmoins, ce sont les intérêts du capital national global - qui exigent absolument une économie de guerre - qui vaincront dans toute lutte au sein de la bourgeoisie, et ce sont ces fractions de la bourgeoisie qui reflètent au plus près ces intérêts qui dicteront en dernière instance l'orientation de l'Etat capitaliste et détermineront sa politique.

Du fait du décalage qui ne cesse d'augmenter entre le poids économique relativement croissant des Etats-Unis et l'économie affaiblie de l'Europe et du Japon, les Etats-Unis ont la capacité de déterminer, de dicter les priorités économiques et l'orientation des autres pays de son bloc. Oui plus est, avec l'intensification de la crise au sein même de l'Amérique, les Etats-Unis vont avoir de plus en plus à détourner les pires effets de la crise sur l'Europe et le Japon (dans les limites qui ne détruisent pas la cohésion d'ensemble du bloc). Les Etats-Unis mettent maintenant en place une politique visant au rationnement de l'Europe. La manière par laquelle le capital américain impose l'austérité sur les pays en faillite de l'Europe, se trouve dans sa capacité à accorder ou refuser les crédits sans lesquels l'Europe se trouve confrontée à la ruine économique, et par conséquent à contraindre les "hommes malades" du continent à placer le contrôle de leurs économies dans les mains de leur créditeur américain. A la différence des années 20, lorsque les prêts désespérément demandés étaient largement fournis par les banques privées, aujourd'hui -dans des conditions dominantes de capitalisme d'Etat- la masse des crédits est canalisée par des institutions d'Etat ou semi-publiques comme le Trésor, le Système Fédéral de Réserve ou le Fonds Monétaire International, contrôlés par Washington. On a pu voir les plans du capital américain, pour d'un côté réduire énergiquement la consommation en Europe, et d'un autre côté imposer plus fermement à l'Europe les impératifs d'une économie de guerre construite à l'échelle de l'ensemble du bloc impérialiste, dans les négociations récentes du FMI sur les prêts à la Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal. Comme condition du prêt de 3,9 milliards de dollars, le FMI a tenu à ce que la Grande-Bretagne garantisse de ne pas imposer de contrôles permanents de l'ensemble des importations et de ne pas instituer de restrictions monétaires, garanties qui éliminent la possibilité de mesures protectionnistes ou autarciques qui pourraient briser le bloc ou mettre en danger les intérêts américains. Dans le cas de l'Italie, les conditions du FMI au prêt de 530 millions de dollars ont été un début de démantèlement du système d'indexation qui fait automatiquement les ajustements de salaires quand les prix montent, des limites et des contrôles sur les dépenses publiques locales et nationales, et un veto du FMI à l'expansion du crédit. La demande du Portugal d'un prêt d'1,5 milliard de dollars au FMI a rencontré une exigence de dévaluation de 25% de l'escudo pour attaquer les salaires réels et réduire les importations (dont 20% sont de l'alimentation) ; et dans ce cas, les portugais ont dévalué de 15% et les coffres américains ont commencé à s'ouvrir.

Comme partie intégrante de cette politique pour assurer la stabilité de l'ensemble du bloc américain, les Etats-Unis se sont efforcés de répartir l'impact de la crise mondiale plus régulièrement dans son bloc (Amérique mise â part), en imposant à l'Allemagne de l'Ouest et au Japon une politique d'assistance et de soutien aux économies de ces pays d'Europe qui sont prêts de 1'effrondement. Ainsi, les Etats-Unis pressent l'Allemagne et le Japon de réévaluer pour fournir aux pays plus faibles des marchés et réduire de façon significative leurs exportations -ce qui a été en partie accompli au travers d'une réévaluation du mark et du yen. La hausse de la valeur des monnaies allemande et japonaise va ainsi aider à contenir l'offensive des exportations vers l'Amérique, et â réduire la compétitivité des deux principaux rivaux commerciaux des Etats-Unis. Cette politique a commencé à porter ses premiers fruits, puisque le gouvernement Fukuda du japon a laissé le yen s'élever de plus de 7% par rapport au dollar entre janvier et avril 1977.

Si l'une des bases de l'étranglement de l'ensemble des économies des son bloc par l'Amérique est la suprématie de sa puissance financière, son contrôle des ressources d'énergie vitales en est une autre. C'est la "Pax americana" de Washington au Moyen-Orient qui assure à l'Europe et au Japon le pétrole dont dépend maintenant le fonctionnement de leur appareil productif. La ferme opposition des Etats-Unis au développement et à l'extension des réacteurs nucléaires à haut rendement qui produisent leur propre plutonium comme source d'énergie, est en partie due au fait qu'une telle technologie pourrait potentiellement rendre les économies de l'Europe et du Japon indépendantes de l'Amérique en ce qui concerne l'énergie. En abandonnant le développement des réacteurs à haut rendement, les Etats-Unis ne se sacrifient en rien, puisque leurs réserves d'uranium sont là pour faire de l'utilisation de la puissance nucléaire quelque chose de compatible avec le but américain d'indépendance en matière d'énergie. Pour l'Europe et le Japon cependant, l'énergie nucléaire qui dépend de l'uranium et du pétrole les condamne à une dépendance absolue des Etats-Unis en matière d'énergie.

Tout en mettant l'Europe sous rationnement et en dictant l'austérité aux pays de son bloc, il est un domaine ou l'Amérique exige une augmentation massive des dépenses et de la production : l'armement. L'exacerbation des tensions inter-impérialistes et les nécessités d'une économie de guerre ont déjà amené les Etats-Unis à presser ses alliés de l'OTAN â accroître leurs budgets militaires. Les économies européenne et japonaise seront désormais de plus en plus organisées pour la production de canons et non de beurre !

Le besoin d'imposer une austérité draconienne, d'accélérer la tendance qu capitalisme d'Etat, de lancer une attaque contre le prolétariat (dans des conditions d'accroissement de la lutte de classe), et d'ajuster leurs politiques aux diktats américains, a amené les bourgeoisies de l'Europe et du Japon dans les filets d'une crise politique grave. La nature des tâches que ces bourgeoisies doivent essayer d'accomplir, dicte entièrement un cours qui, graduellement ou brutalement (en fonction de la vitesse avec laquelle une économie donnée s'effondre ou de l'acuité de la lutte de classe), amènera la gauche au pouvoir. Dans la conjoncture présente, ce sont des gouvernements de gauche dominés par les partis socialistes et basés sur les organisations syndicales, ou des fronts populaires qui comprennent les partis staliniens, qui sont le mieux adaptés aux besoins de la bourgeoisie.

Parce qu'elle n'est pas liée au capital "privé" aux intérêts particuliers au sein du capital national et aux fractions anachroniques de la bourgeoisie (caractéristique de la droite), la gauche peut mieux imposer le contrôle totalitaire et centralisé de l'Etat sur l'ensemble de l'économie et la réduction draconienne de la consommation de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, marques de l'économie de guerre. Du fait du soutien électoral de la classe ouvrière, de son encadrement à la base et de son idéologie "socialiste", seule la gauche -confrontée à un prolétariat combatif qui devient l'axe de la vie politique- a une chance de dévoyer la lutte de classe et de mettre en place la réduction féroce du niveau de vie du prolétariat, l'intensification de son exploitation et sa soumission idéologique à l'Etat - tout ce dont dépend le succès mortel de l'économie de guerre. Du fait de son atlantisme, son "internationalisme", la gauche (tout au moins les partis socialistes et les syndicats) est la mieux placée pour poursuivre la consolidation d'une économie de guerre à l'échelle de l'ensemble du bloc américain.

On peut, par exemple, voir cette convergence entre gouvernement de gauche et intérêts de. L’impérialisme américain dans les efforts des Etats-Unis d'imposer des politiques économiques différentes selon la force ou la faiblesse des économies de son bloc. Dans les économies plus faibles (Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne, Portugal), les Etats-Unis poussent à l'austérité et à la déflation, ce qui cristallise une résistance autour des partis de droite liés au capital "privé" et aux secteurs anachroniques et rétrogrades de la bourgeoisie qui a besoin de subventions massives du gouvernement, de crédit facile et d'une inflation pour maintenir à flot le marché national. Au contraire, c'est le centre-gauche et la gauche qui sont prêts à accepter les "recommandations" du FMI et â imposer les diktats américains. Même la politique de gauche, de nationalisation, qui fait partie intégrante d'une économie de guerre (comme la nationalisation de l'aéronautique et de la construction navale en Grande-Bretagne, ou la nationalisation de Dassault et des monopoles de l'électronique, proposée par le Programme Commun en France), ne mettra pas en péril les intérêts américains et pourra certainement faciliter, le contrôle américain directement au niveau étatique. En Allemagne et au Japon, les Etats-Unis exigent la réévaluation des monnaies et les limitations des exportations, ce qui engendre une opposition considérable de la part de fractions de la bourgeoisie, coalisées autour des partis de droite qui répugnent extrêmement â prendre des mesures de limitation de la compétitivité nationale sur le marché mondial et à ajuster les intérêts du capital national aux intérêts du bloc. C'est au contraire la gauche modérée (SPD en Allemagne, Sociaux-démocrates et aile EDA du parti socialiste au Japon) qui est la plus à même de coordonner les intérêts du capital national et les exigences de l'Amérique.

Le capital américain préfère clairement les Travaillistes, aux Conservateurs en Grande-Bretagne, les. Sociaux-démocrates au Chrétiens-démocrates en Allemagne, au Portugal, Soares et les Socialistes sont mieux adaptés aux intérêts américains que Sa Carneiro et Jaime Neves. En Espagne, Washington veut un gouvernement mené par Suarez avec, participation directe ou indirecte de Felipe Gonzalez et du PSOE et ne tolérerait pas un gouvernement mené par Fraga Iri-barne et l'Alianza Popular. En France, un gouvernement mené par Mitterrand et le parti socialiste a la faveur des américains, plutôt qu'un gouvernement mené par Chirac. Même en Italie, une combinaison Andreotti-Berlinguer est mieux adaptée aux besoins américains qu'un gouvernement mené par Fanfani et l'aile droite des Chrétiens-démocrates.

Et puis, la droite est de plus en plus incapable d'adopter les mesures économiques nécessaires imposées par l'approfondissement de la crise, aussi bien qu'inadéquate à faire face à la menace prolétarienne ; elle est de plus en plus hostile aux intérêts américains, alors que la gauche est le seul véhicule par lequel la bourgeoisie peut de façon réaliste essayer d'établir une économie de guerre dans la conjoncture actuelle. L'inéluctable mouvement de la bourgeoisie vers la gauche semble cependant contredit par .le résultat de récentes élections dans certains pays du bloc américain. Dans nombre de pays, il y a eu une tendance électorale prononcée vers la droite ; victoires de la droite aux élections générales en Australie, Nouvelle Zélande et Suède en 1976 ; gains appréciables du CDU/CSU en Allemagne, la même année ; déplacement considérable vers la droite au Portugal entre les élections d'avril 1975 pour l'Assemblée Constituante et les élections au parlement de l'année suivante ; victoires totales des- conservateurs au parlement et aux élections locales en Grande-Bretagne, cette année ; triomphe des sociaux-chrétiens aux élections générales en Belgique, en avril.

Cette tendance électorale vers la droite se nourrit d'une vague de frustration et de mécontentement de la part des petits et moyens capitalistes, de la petite-bourgeoisie et des classes moyennes, tous ceux qui ont vu leur niveau de vie tomber fortement ces dernières années. Parce que l'Etat capitaliste a hésité à s'attaquer trop directement au prolétariat de peur de provoquer prématurément l'étincelle d'une guerre de classe généralisée ou même d'une vague de grèves massive à laquelle il n'est pas préparé, les classes moyennes -plus fragmentées et qui ne menacent pas directement l'ordre bourgeois- ont été l'objet de beaucoup des premières mesures d'austérité. Il en est résulté que les couches moyennes et leurs frustrations sont devenues momentanément l'axe de la politique dans beaucoup de pays et ceci a provoqué la renaissance électorale actuelle de la droite. Cependant, pour empêcher le krach économique imminent et établir une véritable économie de guerre, la bourgeoisie -malgré ses hésitations- doit rapidement axer son attaque directement contre le prolétariat et tenter d'enrayer la lutte de classe montante qu'elle va provoquer. Et comme la classe ouvrière devient l'axe de la politique. La tendance électorale va bientôt refléter le cours fondamental de la bourgeoisies : un tournant à gauche.

Cependant, même si le déplacement électoral à court terme vers la droite n'a pas altéré ou même ralenti l'évolution résolue de la bourgeoisie vers la gauche dans la constitution des gouvernements (ce qui démontre une fois encore la nature purement décorative des parlements et le caractère seulement mystificateur à l'époque de la décadence capitaliste), si la bourgeoisie avait recherché une ouverture pour effectuer un tournant gouvernemental vers la droite (comme le prétendent les gauchistes), le tournant électoral récent la lui aurait fourni. Au lieu de cela, la bourgeoisie s'est grandement désintéressée des résultats des élections en constituant ou perpétuant une équipe gouvernementale qui exprime le besoin actuel de se baser sur les partis de gauche et les syndicats. Ainsi, en Grande-Bretagne, où une élection générale aurait presque certainement amené le retour d'un gouvernement conservateur, la bourgeoisie tient bon jusqu'à ce que la tendance électorale revienne à la gauche et pour éviter une élection prématurée soutient le gouvernement travailliste avec les votes du parti Libéral. Au Portugal, malgré le Parlement, la bourgeoisie tient à un gouvernement purement socialiste. En Belgique, où les résultats électoraux ont rendu possible un gouvernement Social-Chrétien-Libéral de centre-droit, la bourgeoisie au lieu de cela, est déterminée à constituer un gouvernement Social-Chrétien-Socialiste de centre-gauche avec une base syndicale puissante.

Avec la perspective claire d'une évolution vers la gauche de la bourgeoisie, nous devons maintenant voir la nature des partis staliniens aujourd'hui. La participation des staliniens au gouvernement va devenir de plus en plus, une nécessité pour les bourgeoisies de quelques-uns des pays européens les plus faibles (Italie, France, Espagne), d'autant plus que les staliniens sont les mieux pourvus pour imposer les mesures d'austérité essentielles à la classe ouvrière et dévoyer la lutte de classe. Cependant, la participation stalinienne dans le gouvernement provoque une opposition furieuse -souvent violente- de la part de fractions plus puissantes de la bourgeoisie nationale et une résistance et une méfiance de la part des Etats-Unis. Nous devons être clairs sur le véritable caractère du stalinisme, ses traits distinctifs comme parti bourgeois, pour comprendre ce que sont les sources de cette opposition et de cette méfiance et jusqu'à quel point celles-ci peuvent empêcher que les staliniens n'accèdent au pouvoir.

D'abord, les partis staliniens ne sont pas des partis anti-nationaux ou des agents de Moscou. Tous les partis bourgeois (de droite comme de gauche), quelle que soit leur orientation dans l'arène internationale sont des partis nationalistes :

"A l'époque de l'impérialisme, la défense de l'intérêt national ne peut prendre place qu'au sein du cadre élargi du bloc impérialiste. Ce n'est pas comme une cinquième colonne, comme agent de l'étranger, mais en fonction de son intérêt immédiat ou à long terme, à strictement parler, qu'une bourgeoisie nationale opte pour et adhère à un des blocs qui existe. C'est autour de ce choix pour l'un ou l'autre bloc que la division et la lutte interne au sein de la bourgeoisie prennent place ; mais cette division prend toujours place sur la base d'un seul souci et d'un seul but commun : l'intérêt national, l'intérêt de la bourgeoisie nationale". (Internationalisme, n°30, 1948).

Le nationalisme est et a toujours été la base des partis staliniens, et lorsqu'ils optèrent en 194K) pour le bloc russe, quand se met en place la division de l'Europe entre les deux blocs impérialistes mondiaux, ils n'étaient pas plus une cinquième colonne de Moscou que les sociaux-démocrates ou les chrétiens-démocrates, une cinquième colonne de Washington : ce qui a divisé ces partis bourgeois, était la question de savoir dans quel bloc impérialiste, les intérêts vitaux du capital national seraient les mieux défendus.

Cependant, dans la conjoncture actuelle, alors qu'un changement de bloc de la part d'un des pays d'Europe de l'ouest et du Japon est difficilement possible, sauf à travers la guerre ou -à la dernière limite- par un changement dramatique et fondamental dans l'équilibre mondial entre les deux camps impérialistes, aucune fraction de la bourgeoisie, qui espère avec réalisme venir au pouvoir, ne peut rechercher l'incorporation dans le bloc russe. En ce sens, "l'Eurocommunisme" est la reconnaissance par les staliniens que les intérêts de leurs capitaux nationaux excluent aujourd'hui un changement de bloc. Le nationalisme des partis staliniens dans ces pays prend maintenant la forme d'un soutien aux réponses protectionnistes à l'approfondissement de la crise économique, et d'un engagement vers ce qui n'est encore qu'une tendance embryonnaire à l'autarcie. Si cette orientation de la part des staliniens ne remet pas en question l'incorporation de leur pays dans le bloc américain, elle va néanmoins à 1'encontre des plans du capital américain, qui visent à intégrer plus fortement les différents pays du bloc dans une gigantesque économie de guerre sous le contrôle absolu de Washington. On trouve là une des bases de l'éternelle méfiance des Etats-Unis vis-à-vis des staliniens et sa préférence pour les partis socialistes, pour lesquels les intérêts vitaux du capital national exigent l'ajustement le plus complet des politiques nationales aux besoins de l'ensemble du bloc.

Mais ce n'est pas son soutien à des politiques autarciques -qu'il partage de toute manière avec l'extrême-droite- qui est la caractéristique la plus distinctive du stalinisme, et qui explique la férocité qu'il met à s'opposer aux autres fractions de la bourgeoisie nationale. Les partis staliniens, quelle que soit leur phraséologie actuelle démocratique et pluraliste, sont les défenseurs de la forme la plus totale et la plus extrême du capitalisme d'Etat, du contrôle totalitaire et direct par l'Etat de tous les aspects de la production et de la distribution, du parti unique d'Etat et de la militarisation totale de la société. A l'inverse des autres partis bourgeois (y compris les socialistes), les staliniens n'ont pas d'attaches à un quelconque capital "privé". Tandis que d' d'autres fractions de la bourgeoisie soutiennent une fusion plus ou moins grande entre capital d'Etat et capital "privé", les staliniens au pouvoir veut dire élimination du capital privé et avec lui de tous les autres partis bourgeois. C'est la base de la peur permanente et de l'hostilité des autres fractions bourgeoises envers les staliniens ; et cela explique les nombreuses réserves de l'impérialisme américain, qui exerce encore le plus gros de son contrôle sur ses "alliés", pas encore directement sur l'Etat ou sur une base étatique, mais à travers les liens du capital privé -liens que le stalinisme remettrait en cause.

C'est pour ces raisons qu'à la fois les Etats-Unis et les autres partis de la bourgeoisie en Europe et au Japon sont décidés à maintenir un strict contrôle sur les staliniens même si l'aggravation de la situation économique et politique les amène peu à peu à une participation directe dans le gouvernement, dans un effort pour stabiliser l'ordre bourgeois chancelant. Cependant, comme la situation économique et politique continue à se détériorer et comme s'affirme le besoin d'aller le plus loin possible vers une économie de guerre, il y aura de plus en plus convergence totale entre les besoins vitaux du capital national et programme draconien du stalinisme.

Le bloc russe

La crise permanente du capitalisme mondial pose au bloc russe des problèmes particulièrement aigus : son extrême faiblesse et ses énormes handicaps matériels face à l'intensification de la guerre commerciale contre le bloc américain, et en arrière fond, la préparation aux affrontements militaires pour le repartage du marché.

Les pays du bloc russe doivent essayer de compenser le faible taux productif de la force de travail, l'archaïsme de leur appareil productif par une plus grande extraction de plus-value absolue que leurs rivaux du bloc US." Même la plus drastique baisse de salaire, l'accroissement énorme des cadences et l'allongement de la journée de travail dont la limite est évidente dans la renaissance de combativité ouvrière, ne parviendraient pas à rendre le capital russe compétitif sur un marché rétréci. S'il est vrai que la plus-value n'est le produit que du travail vivant nouvellement ajouté dans le procès de production du capital variable, aussi bien la masse que le taux de plus-value dépendent étroitement du niveau de mécanisation et de technologie du capital que les ouvriers mettent en mouvement, du capital engagé dans le procès productif. C'est pour cette raison que la compétitivité du bloc russe est étroitement liée à l'acquisition de technologie de pointe, qui de toute façon ne peut venir que du bloc US, par achat ou par conquête. Une des différences entre le "socialisme" autarcique de Staline et le "socialisme" mercantile de Brejnev est que, dans le cadre d'une re-division en cours du marché mondial, et l'établissement de nouvelles constellations impérialistes, Staline voyait le dépassement des faiblesses de la Russie d'abord dans les conquêtes militaires (pillage et transport en Russie des industries les plus avancées d'Allemagne, de pays danubiens et de Mandchourie, et ainsi, à travers l'incorporation directe de ces aires dans l'orbite de l'impérialisme russe) alors que dans le cadre d'une stabilisation relative entre les blocs impérialistes (au moins en ce qui concerne les aires les plus industrielles), Brejnev a essayé de compenser le retard russe par le commerce et l'achat massif de technologie à l'Ouest.

Les déficits commerciaux croissants qui sont la preuve inexorable de la même non-compétitivité du capital russe sur le marché mondial, ont rendu l'achat de technologie au bloc US complètement dépendant des emprunts et crédits... Mais la dette étrangère croissante du bloc russe ajouté à son déficit commercial produit un nouveau cycle d'emprunts, financièrement trop risqués pour être entrepris par les banques de l'Ouest. A ceci, s'ajoutent les facteurs politico-militaires qui de plus en plus jouent contre la continuation du déversement de marchandises et de technologie du bloc US dans le COMECON. L'approfondissement de la crise économique intensifie la compétition entre les blocs (particulièrement dans le tiers-monde, où la Russie a une balance positive et où les machines et la technologie de l'Ouest deviennent indispensables à son offensive économique) et développe les contrastes inter-impérialistes. En réponse, l'impérialisme américain, en tant que moment de la consolidation de l'économie de guerre pour le compte de son bloc, n'hésitera pas à subordonner les considérations du commerce à court terme aux objectifs politiques et stratégiques à plus long terme, qui conduiront à un tassement des échanges commerciaux entre les blocs. En fin de compte, conquêtes et guerres seront le seul moyen de l'impérialisme russe pour essayer de dépasser l'archaïsme technique de son appareil productif et des carnages du "socialisme" mercantile avec sa politique de détente, naîtra sur le sol russe une version "revue et corrigée" du "socialisme" autarcique d'hier.

La supériorité stratégique et tactique actuelle du Pacte de Varsovie sur l'OTAN, sur la ligne de partage des deux impérialismes en Europe centrale, ne doit pas masquer l'infériorité matérielle écrasante du bloc russe dans sa tentative de rejoindre les pays industriels du coeur de l'Europe. Le marxisme montre la primauté du facteur économique sur le facteur politico-économique dans tous les heurts entre Etats capitalistes. En dernière analyse, la supériorité économique se traduit en supériorité militaire comme le démontrent les deux guerres inter-impérialistes. L'énorme supériorité de l'appareil productif du bloc US qui ne laisse aucun choix a l'impérialisme russe, sinon une guerre de conquête s'il ne veut pas être étouffé par l'hippopotame US, est ainsi la raison pour laquelle l'impérialisme US possède toutes les cartes maîtresses dans ce jeu de mort avec le rival russe. La bourgeoisie russe est confrontée au dilemme que, pour faire la guerre avec succès, il faut d'abord être économiquement le plus fort, alors que pour asseoir sa supériorité économique dans l'époque de la décadence, il faut d'abord faire la guerre. La seule issue que peut espérer le bloc russe pour faire pencher la balance dans son sens, dans la mesure où il est contraint de préparer la guerre et de compenser son infériorité économique par une meilleure organisation de son économie de guerre, une plus totale intégration de toutes ses ressources -humaines et matérielles- aux nécessités de la production de guerre.

Les formes extrêmes de capitalisme d'Etat dans les pays du bloc russe -résultat de leur faiblesse économique- ne doivent pas nous faire conclure qu'une économie de guerre bien organisée existait déjà. La situation chaotique de la production et de la distribution de denrées alimentaires, dont une bonne organisation est vitale dans une économie de guerre afin de nourrir les producteurs et les utilisateurs d'armes à meilleur marché possible, et ainsi destiner la masse de travail disponible, des machines et des matières premières à la production de matériel de guerre, indique l'ampleur du problème rencontré par la bourgeoisie du bloc russe.

La prédominance de fermes "privées" petites et inefficaces (85% de la production agricole en Pologne) et les parcelles "privées" dans les fermes collectives (au point que 50% du revenu des Kolkhozes russes vient de la vente du produit des lopins privés) aussi bien que les florissants marchés "noirs" ou "libres" pour les denrées alimentaires, montrent que l'Etat n'a pas encore un contrôle totalitaire du secteur II, la production de biens de consommation, une bonne distribution, qui sont essentielles à une économie de guerre. La sujétion de la paysannerie et le contrôle complet de l'agriculture par l'Etat' Léviathan aussi bien que l'élimination des marchés noirs et libres, sont des tâches formidables que la bourgeoisie du bloc russe devra affronter dans les années à venir.

Même dans l'industrie, dont la quasi totalité est nationalisée dans le bloc russe, il y a des obstacles d'importance à la consolidation de l'économie de guerre.

La décentralisation de l'industrie et l'autonomie de l'entreprise qui était un aspect du "socialisme" mercantile,doit d'abord être éliminé si le secteur 1 doit être organisé de manière centralisée autour du but de la production d'armements.

Déjà, une telle entreprise produira des heurts au sein de la bourgeoisie elle-même tels que les directeurs et chefs d'entreprises d'usines particulières et de trusts, essaieront de préserver leurs prérogatives.

La nécessité d'un ordre économique plus unifié et autarcique (dirigé par Moscou) qui pèse sur l'ensemble du bloc, exacerbe aussi les tensions au sein de la bourgeoisie de chaque pays sur la manière d'appliquer les décisions de l'impérialisme russe.

Etant donné la prédominance du facteur politico-militaire, aucune fraction significative de la bourgeoisie d'aucun pays du COMECON ne peut sérieusement remettre en cause l'appartenance au bloc russe. Cependant, il y a de sérieuses divergences entre ces fractions de la bourgeoisie dans chaque pays, qui cherchent à étendre leur commerce avec l'Ouest et à encourager les investissements du capital de l'Ouest afin de stimuler le développement d'industries purement nationales, et d'autres fractions pont qui l'intérêt du capital national implique l'orientation de la vie économique exclusivement autour du bloc et de la construction d'une économie de guerre unifiée.

Le poids politico-militaire écrasant de l'impérialisme russe dans le bloc de l'Est fera en sorte que ce soit cette dernière fraction qui l'emporte dans les heurts au sein de la bourgeoisie.

La profondeur de la crise politique de la bourgeoisie dans le bloc russe de toutes façons, se manifeste crûment par les efforts croissants pour contenir un prolétariat combatif. La profondeur de la crise économique et la nécessité de l'économie de guerre réclament une attaque drastique au niveau de vie et aux conditions de travail déjà abyssaux du prolétariat. Déjà, l'appareil politique de la bourgeoisie, perfectionné pendant le creux de la contre-révolution, quand la classe était écrasée, est mal adapté à la tâche de tromper un prolétariat déclenchant des luttes toujours plus dures et militantes.

La faiblesse économique de toutes les fractions du capital national les a conduit à une dépendance quasi-totale à l'égard de leur appareil militaire et policier pour maintenir l'ordre. De plus, la domination de l'impérialisme russe sur son bloc (à la différence de la situation de l'impérialisme US) dépend presque exclusivement de facteurs militaires. Ainsi, dans une situation historique dans laquelle le recours à la répression physique directe du prolétariat risque de provoquer la guerre de classe généralisée, quand le capital doit d'abord essayer de contrôler le prolétariat économiquement, condition préalable à son écrasement physique, la bourgeoisie du bloc russe a été incapable d'ajuster les formes de sa dictature aux nécessités du nouveau rapport de force entre classes. Chaque relâchement de l'appareil de répression directe risque d'affaiblir l'Etat ; une trop grande utilisation de l'appareil répressif risque d'allumer la flamme prolétarienne. Aussi, la bourgeoisie dans le bloc russe est paralysée face à la tâche urgente de l'attaque du prolétariat.

Les antagonismes inter-impérialistes

Si la production d'armements et la mise en place de l'économie de guerre sont la seule manière d'éviter la chute de l'appareil productif capitaliste, ce n'est en aucune façon une politique économique en soi (quoiqu'en pensent encore de larges secteurs de la bourgeoisie) mais la préparation à une conflagration mondiale, une expression des antagonismes inter-impérialistes que la crise mortelle du capitalisme mène au point de rupture. L'approfondissement inexorable de la crise mondiale n'a pas seulement porté à un point extraordinairement haut les tensions entre les doux blocs impérialistes, mais a aussi clairement révélé les différentes manières pour les impérialismes américains et russes de dominer les autres pays de leurs blocs, et de contrôler les marchés extérieurs, sources de matières premières et réservoir de main-d'oeuvre bon marché. A cause de sa faiblesse économique, la domination de la Russie sur d'autres pays dépend presque exclusivement de l'occupation militaire directe, ou au moins, de l'intervention rapide de ses forces armées. De plus, du fait de la supériorité navale américaine toujours écrasante, les régions sujettes au contrôle militaire de l'impérialisme russe, sont effectivement limitées aux régions d'Eurasie, et à des aires aisément accessibles à l'armée de terre russe.

C'est la clé de la domination russe en Europe de l'Est et en Mongolie, de même que l'incapacité de l'impérialisme russe à avoir un contrôle sur les pays hors d'atteinte de ses tanks. Au contraire, la suprématie de l'appareil productif de l'impérialisme "américain est telle qu'il peut économiquement dominer n'importe quelle partie du monde. La seule barrière à la domination économique américaine est l'hégémonie militaire de l'impérialisme russe dans une aire donnée qui, nous l'avons vu, est, pour des raisons stratégiques (l'infériorité navale) encore limité aujourd'hui à des aires contiguës à la Russie elle-même. L'infériorité économique de la Russie et les limites à ses ambitions militaires sont telles que même quand les fractions bourgeoises, armées et soutenues par elles triomphent dans un conflit inter-impérialistes localisé (Viêt-Nam, Mozambique, Angola…), cela ne signifie pas que le pays en question passe sans équivoque dans le bloc russe. Plutôt, la combinaison du poids économique du bloc US qui va croissant au fur et à mesure que la crise frappe les économies les plus faibles de plus en plus durement, et les limitations stratégiques de l'impérialisme russe produisent souvent une période d'oscillations entre les blocs. La recherche de la part du Viêt-Nam d'investissements du bloc US, de crédit et de commerce, dans un vain effort pour reconstruire une économie délabrée, prouve l'incapacité de la Russie à incorporer fermement dans son bloc, même un régime dont l'existence dépend de son aide militaire. La continuation de la dépendance à l'égard de l'Afrique du Sud par le Mozambique, l'appel au bloc US pour l'extraction et la vente de son pétrole et de ses minerais qui sont, la base de la vie économique de l'Angola, indiquent tous les deux les énormes difficultés que rencontre la Russie à essayer de supplanter l'impérialisme américain dans les points forts d'Afrique.

A cause de sa supériorité économique, môme les défaites militaires des fractions bourgeoises qu'il soutient ne sont suffisantes pour briser la mainmise de l'impérialisme US sur un pays, vu que, en raison de faiblesse économique, aucune sorte d'occupation militaire ne suffit a l'impérialisme russe pour s'assurer le contrôle d'un pays.

C'est la supériorité économique et stratégique qui est la base du continuel déséquilibre entre les deux camps impérialistes en faveur du bloc américain. Les USA sont en train d'éliminer la plus importante tète rie pont que l'impérialisme russe a établie dans l'effort pour s'étendre au coeur de l'Eurasie, son fief. Ainsi, au Moyen-Orient, l'Egypte et le Soudan sont réincorporés politiquement, économiquement et même militairement dans le bloc US, tandis que la Syrie a déjà fait les premiers pas dans ce sens. Le récent effort de l'impérialisme russe pour gagner une place dominante au Liban, via les Palestiniens et le front des gauchistes musulmans (qu’il armait et soutenait diplomatiquement); a été balayé par la seule armée syrienne (soutenue par Washington), que Moscou avait si bien équipée. La défaite militaire au Liban et l'affaiblissement de l'impérialisme russe au Moyen-Orient, ont maintenant conduit la plus influente fraction de l'OLP à reconsidérer son orientation pro-russe. De plus, les USA commencent à remettre en cause jusqu'à l'hégémonie russe en Irak.

Avec le rétablissement de la domination quasi-totale des USA sur le monde arabe, une domination qui embrasse aussi bien les régimes "socialistes" que les “royaumes", l'administration Carter dirige maintenant ses efforts pour imposer un statu quo israélo-arabe, qui impliquerait la formation d'un Etat croupion sur la rive ouest et dans la bande de Gaza.

L'impérialisme US espère établir une "Pax americacana" durable sur la région et faire du Moyen-Orient une solide barrière à l'expansion de l'impérialisme russe, plutôt qu'un passage pour la Russie vers l'Afrique et l'Asie du Sud comme cela se passait précédemment.

La lutte intense entre les deux blocs pour le contrôle de la corne africaine et de la ligne vitale de Babed-el-Mameb, qui commande les routes entre l'Europe et l'Asie, entre maintenant dans une phase décisive. L'apparent triomphe de la Russie en Ethiopie où le régime du colonel Mengistus a opté pour Moscou et où les armes russes permettent une escalade de la guerre barbare en Erythrée ainsi que le fait de mettre le front de libération de l'Erythrée dans la dépendance de l'impérialisme américain, a sa contre-partie dans la réorientation de la Somalie vers le bloc US.

Ceci et l'influence croissante du client américain, l'Arabie Saoudite sur le Sud-Yemen conduisent à un changement du rapport de force interimpérialiste dans la corne orientale, qui pourrait bien laisser l'impérialisme russe avec seulement le bastion éthiopien, dont les parties importantes (Erythrée, Ogaden) seraient détachées par des voisins envieux et des fronts de libération soutenus par les USA. Un régime indépendant en Erythrée soutenu par les USA, un à Djibouti occupé par la France, le Yémen, la Somalie tirés dans le bloc US par l'Arabie Saoudite, feraient (avec l'Egypte et le Soudan, maintenant intégrés dans le camp US) de la Mer Rouge, un lac américain.

En Inde, la défaite d'Indira Gandhi et la victoire de la coalition pro-américaine Janata, la formation d'un gouvernement dirigé par Morarji Desai forgent de nouvelles chaînes économiques liant New-Delhi à Washington en même temps que cela signifie l'élimination des politico-militaires de Moscou (établis au cours de la guerre indo-pakistanaise) dans l'Asie du Sud et l'Océan Indien.

Ce n'est pas l'expansion de l'impérialisme russe nais la consolidation de la mainmise du bloc US sur le sous-continent indien qui s'opère'. Cependant, en Extrême-Orient, l'incroyable croissance des antagonismes inter-impérialistes entre Chine et Russie et les tensions croissantes sur leurs frontières communes font pencher la Chine vers le bloc US, processus qui est accéléré par l'état de son économie. Alors que l'administration Carter se pose déjà la question de la nature de son aide à la Chine dans l'éventualité d'une guerre russo-japonaise et que l'amorce d'un rapprochement sino-indien se fait jour (rapprochement désiré par Washington), tous ces faits sont des signes incontestables de l'affaiblissement du bloc russe dans le continent asiatique.

Les initiatives de Washington au Moyen-Orient et dans la corne orientale, dans le sous-continent indien et en Extrême-Orient ont pour but d'enfermer ces régions dans un cercle de fer, que les Etats-Unis essayent de construire afin de confirmer l'impérialisme russe dans le centre Eurasien. Le succès de la politique de l'impérialisme US dépend en grande partie de sa capacité a stabiliser ces régions et à atténuer les rivalités inter-impérialistes entre les différents Etats - stabilisation de la barbarie, dans laquelle la crise permanente du capitalisme a déjà poussé l'humanité. La seule issue laissée à l'impérialisme russe, s'il a une chance de concurrencer l'impérialisme américain, est de mettre tous ses efforts pour déstabiliser ces régions par son soutien politique et: militaire aux luttes de libération nationale et à certaines fractions de la bourgeoisie dans chacun de ces pays, pour qui le statu-quo imposé par les USA est intolérable. Ainsi, au Moyen-Orient, le seul espoir pour les russes de reprendre du terrain est une nouvelle guerre israélo-arabe.

Dans le sous-continent indien, 1'expansion de l'impérialisme russe ne peut se faire que par une nouvelle guerre indo-pakistanaise -même, si cette fois, la Russie soutient Islamabad et essaie de forger un bloc musulman composé du Pakistan- du BanglaDesh et de l'Afghanistan afin de lutter contre l'Inde soutenue par les USA.