Revue Internationale no 53 - 2e trimestre 1988

- 2609 reads

Editorial : luttes ouvrières en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, émeutes et répression en Palestine

- 2702 reads

SEUL LE PROLETARIAT PEUT METTRE FIN A LA BARBARIE

Les médias, les journaux télévisés, la presse sont pleins de nouvelles. Depuis un an, petit à petit on apprend tout, et même beaucoup plus, sur le passé nazi du président autrichien K.Naldheim, sur l'insulte de "couille" que Chirac aurait adressée à Thatcher , pour ne citer que deux des innombrables "nouvelles d'importance" qui font couler tant d'encre.

Par contre, il faut être un lecteur assidu, et sacrement fouineur, de plusieurs journaux par jour pour découvrir les rares nouvelles ayant trait aux Misères quotidiennes et aux luttes de millions d'hommes. Parfois dans un entrefilet, on apprend la fin d'une grève... dont personne n'avait parlé à son début. Ou bien à l'occasion d'un article sur le PS portugais, on apprend que le pays est secoué par une vague de mécontentement social (février 88). Et quand la nouvelle d'une lutte ou d'une révolte ouvrière ne peut être censurée à cause de son ampleur, de ses répercussions et de son écho dans la société, alors c'est le mensonge et la désinformation la plus complète. Quand ce ne sont pas les insultes sur les ouvriers en lutte.

LA BOURGEOISIE CONTRE LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE LA SITUATION

La bourgeoisie fait le maximum pour occulter la réalité des luttes ouvrières. Aujourd'hui la faillite économique du capitalisme ne peut plus être cachée. La bourgeoisie internationale se prépare à accentuer encore plus dramatiquement ses attaques contre les conditions d'existence de l'humanité entière, et en premier lieu du prolétariat mondial. La censure des médias sur les luttes vise à limiter, si elle ne peut l'empêcher, le développement de la confiance en soi, dans sa force, dans son combat, du prolétariat.

Mais il n'y a pas que les luttes ouvrières que la bourgeoisie essaye de masquer. Alors qu'une véritable armada des principaux pays du bloc occidental se trouve sur le pied de guerre dans le golfe Persique face au bloc russe, avec pour prétexte de mettre au pas l'Iran de Khomeiny, c'est plutôt la discrétion qui règne dans les médias. Sauf campagne de propagande précise. Et pourtant il ne se passe pas de jour sans opérations militaires. Sans parler évidemment de la poursuite de la guerre Iran-Irak. Les grandes puissances se livrent en ce moment à un renforcement considérable de l'armement qu'elles essaient de masquer derrière les campagnes sur le "désarmement" est-ouest (sommet Reagan-Gorbatchev, sommet de l'OTAN). Partout, il s'agit de limiter autant que faire se peut la prise de conscience que le capitalisme c'est la guerre. S'il n'est pas détruit de fond en comble, il n'a rien d'autre à offrir à l'humanité qu'une 3ème guerre mondiale.

LA DECOMPOSITION DU CAPITALISME

L'avenir que nous prépare le capitalisme se manifeste dans toute son horreur au Moyen-Orient: la guerre Iran-Irak; non contents d'avoir déjà envoyé plus d'un million d'hommes à la mort sur le front, les Etats se livrent à la "guerre des villes" : la population civile massacrée à coups de missiles lancés à l'aveuglette, en plein coeur des villes. Pour "faire pression sur l'ennemi". Le Liban, dont on connaît l'horreur devenue endémique. Et maintenant les "territoires occupés" par Israël.

Nous dénonçons ici la répression sauvage que l'Etat bourgeois israélien exerce contre les populations en révolte des territoires occupés. En révolte contre la misère, le chômage massif, les famines, et contre la répression systématique et sauvage qu'elles subissent en permanence. Presque une centaine de morts. Tués par balles. Des blessés par milliers. Blessés par les sévices imposés: tortures, "passages à tabac", bastonnades. Et tout particulièrement des fractures des bras et des phalanges des mains à coup de pierre, de casque, infligés à froid et systématiquement par les soldats. Certains resteront infirmes à vie. Bref la terreur. La terreur capitaliste, banale et courante, telle qu'elle existe quotidiennement dans le monde. Rien qui soit exceptionnel à vrai dire.

Mais il ne suffit pas de dénoncer la répression. Il faut aussi dénoncer, et sans équivoque, toutes les forces qui agissent pour dévoyer cette colère, cette révolte, dans l'impasse du nationalisme. L'OLP certes. Mais aussi et surtout l'ensemble du bloc occidental, USA en tête évidemment, qui pousse l'OLP, qui pousse à son implantation dans les territoires occupés -jusque là relativement faible-, qui pousse, sinon à la constitution d'un Etat palestinien, du moins au contrôle de la population par l'OLP. Et qu'Israël, malgré sa bonne volonté, n'arrive plus à garantir. Il n'y a rien à attendre de l'OLP sinon l'exercice de la même terreur étatique que celle d'Israël. L'OLP a déjà largement fait ses preuves dans la répression et le maintien de l'ordre capitaliste dans les camps palestiniens du Liban.

Disons-le clairement. Que ce soit avec Israël ou avec un Etat palestinien, les populations des territoires occupés et en exil dans les camps palestiniens du Liban ou d'ailleurs vont souffrir encore plus de la misère, de la répression et de la guerre permanente qui existent et se développent en particulier dans cette région du monde. Tout comme pour l'ensemble des populations voisines. La seule façon de limiter les effets de cette barbarie croissante réside dans la capacité de la classe ouvrière de ces pays à entraîner les populations dans le refus de la logique guerrière et de la misère. Et c'est possible: les manifestations de rue au Liban contre les hausses de prix; la réalité du mécontentement ouvrier en Israël déjà exprimé par des grèves et des manifestations.

En troisième lieu, nous voulons aussi dénoncer le choeur des pleureuses, des démocrates de gauche, et autres humanistes, qui recommandent de "tout leur coeur" un traitement humain dans la répression. Une répression qui serait "humaine". Non violente sans doute. Et pourquoi pas rêver de guerre sans morts et sans souffrance. Guerre humaine quoi. Ces gens ne sont pas aussi idiots que cela. En fait, ce sont des hypocrites qui participent de toutes leurs larmes à la campagne médiatique et idéologique du bloc occidental visant à rendre la population otage de la fausse alternative: ou Israël ou l'OLP.

La publicité des médias faite autour des exactions de l'armée israélienne est le fait conscient du bloc US: il utilise la violence de la répression tout comme les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chat Ila à Beyrouth en septembre 1982. Massacres accomplis sous les yeux complices des soldats israéliens. Massacres qui avaient servi à justifier aux yeux des populations occidentales l'envoi au Liban des armées US, britannique, française et italienne en 1982.

La situation dans les territoires occupés signifie que l'Etat d'Israël, à son tour, est en train de se "libaniser". C'est toute la région, tout le Moyen-Orient qui se "libanaise". C'est toute la société qui se décompose et pourrit. Cette décomposition est le produit du déclin, de la putréfaction du capitalisme. Il pourrit sur pied. Partout dans le monde.

SEUL LE PROLETARIAT PEUT EN FINIR AVEC LA BARBARIE DU CAPITALISME

Faillite économique, misère croissante et la guerre. Voilà dans toute son horreur ce que le capitalisme nous offre. Et cela alors qu'il existe potentiellement dans le monde un développement des forces productives suffisant amplement à mettre fin à la misère de la planète. C'est la réalité de ces contradictions qui forge la prise de conscience de la classe ouvrière

- du futur que nous prépare la bourgeoisie si on ne lui enlève pas le pouvoir;

- qu'elle seule, classe ouvrière, est en mesure d'enlever le pouvoir à la bourgeoisie parce que c'est elle qui produit tout, que c'est grâce à elle que tout fonctionne. Et qu'une classe dominante qui n'est plus obéie n'est plus une classe dominante.

La prise de conscience révolutionnaire qui passe obligatoirement par l'unification des prolétaires. Unification qui ne peut se faire que dans la lutte commune, sur des intérêts communs, contre un ennemi commun.

LE PROLETARIAT CONTINUE A LUTTER

A l'heure où nous écrivons, et malgré la censure de fait établie par l'ensemble de la presse internationale, le mouvement de lutte en Grande-Bretagne continue: grèves dans l'automobile, mécontentement constant et luttes parmi les infirmières et dans les services publics, dans l'enseignement. Malgré cela, au vu des informations fournies par les camarades de notre section en Grande-Bretagne, nous pouvons dire aujourd'hui que le mouvement semble marquer une pause.

Les premiers jours de février, les infirmières, 15 000 mineurs, 7 000 marins, 32 000 ouvriers de Ford et ceux de General Motors (Vauxhall), de Renault Truck industries (RVI), les enseignants, se mobilisent malgré l'opposition et les sabotages syndicaux ([1] [1]) . D'abord débordés, les syndicats vont vite obtenir une première victoire: en réussissant à retarder le déclenchement de la grève à Ford pour après la grève nationale des infirmières du 3 février. Malgré la simultanéité des luttes, malgré diverses manifestations de solidarité avec les mineurs et les infirmières, malgré l'éclatement d'une grève sauvage dès le 4, aux usines Ford de Londres,, les syndicats vont reprendre le contrôle de la situation en évitant toute tentative d'extension et d'unification à partir de Ford, véritable coeur du mouvement. L'isolement des ouvriers de Ford réussi, leur retour au travail obtenu au prix d'une promesse d'augmentation salariale de 14% sur 2 ans, la possibilité d'une première unification des différentes luttes ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui les syndicats, pour le moment maîtres de la situation, préparent toute une série de journées d'action par secteur en vue d'épuiser la forte combativité dans des actions cloisonnées et sans perspective.

LES OUVRIERS BRITANNIQUES NE SONT PAS SEULS

Malgré la propagande bourgeoise selon laquelle les ouvriers sont passifs, résignés et sans combativité, ce mouvement de lutte en Grande-Bretagne vient confirmer l'existence d'une vague internationale de luttes. Ce mouvement succède à celui des ouvriers en Belgique au printemps 86, à la grève dans les chemins de fer français de l'hiver dernier, aux luttes ouvrières du printemps 87 en Espagne, à celles, massives, en Italie au cours de l'année 87 et au mouvement de colère et de lutte en Allemagne à la fin de cette même année. Sans parler des myriades de petits conflits qui ne font pas parler d'eux mais n'en représentent pas moins une immense acquisition d'expérience pour le prolétariat sur ce qu'est le capitalisme. Et ces luttes au coeur de la vieille Europe ne sont pas isolées: luttes en Yougoslavie, en URSS, en Roumanie, en Pologne pour les pays de l'Est; en Corée, à Taiwan, au Japon; en Suède, au Portugal, en Grèce; en Amérique Latine... Tout cela depuis le début 87. Même dans les pays où la bourgeoisie réussissait encore à empêcher l'éclatement de luttes ouvrières malgré le mécontentement, l'accélération brutale de la crise rompt l'équilibre fragile qui existait tant bien que mal.

Ce sont tous les continents qui sont touchés par le développement des luttes ouvrières. Outre la simultanéité dans le temps, ces mouvements manifestent les mêmes grandes caractéristiques: ils sont massifs; ils touchent plusieurs secteurs à la fois parmi les plus concentrés et les plus nombreux, et en particulier la fonction publique; ils posent tous la nécessité de briser le corporatisme et de réaliser l'unification entre les différents secteurs en lutte; ils manifestent une méfiance chaque fois plus grande à l'égard des syndicats en les débordant tout au moins au début; et en tentant de leur disputer le contrôle et l'organisation des luttes.

LES LUTTES ACTUELLES NE SUFFISENT PAS: IL FAUT ALLER PLUS LOIN

La situation actuelle est marquée par une accélération terrible de l'histoire sur tous les plans: économique par la chute dans la crise; guerrier par l'accentuation des antagonismes impérialistes; social par l'existence des luttes ouvrières de défense face aux attaques économiques. Cette accélération sur tous les plans signifie pour le prolétariat l'annonce d'attaques encore plus dramatiques sur ses conditions d'existence. Ces attaques vont nécessiter de sa part un effort important pour pouvoir développer à un niveau plus haut ses luttes. Il devra de plus en plus assumer l'aspect politique de ses luttes économiques:

"Dans les combats à venir de la classe ouvrière, une compréhension claire de leur enjeu véritable, du fait qu'ils ne constituent pas une simple résistance au coup par coup contre les agressions croissantes du capital nais qu'ils sont les préparatifs indispensables en vue de la seule issue pour l’humanité: la révolution communiste, une telle compréhension de l'enjeu sera la condition tant de leur efficacité immédiate que de leur aptitude à servir réellement de préparatifs pour les affrontements à venir.

Par contre, toute lutte qui se cantonne sur le terrain strictement économique, défensif contre l'austérité sera plus facilement défaite, tant au niveau immédiat que comme partie d'une lutte beaucoup plus vaste, fin effet, elle sera privée du ressort de cette arme, aujourd'hui si importante pour les travailleurs qu'est la généralisation et qui s'appuie sur la conscience du caractère social et non pas professionnel du combat de la classe. De même, par manque de perspectives, les défaites immédiates seront surtout un facteur de démoralisation au lieu d'agir comme éléments d'une expérience et d'une prise de conscience." (Revue Internationale n°21, 2è trimestre 1980)

Se limiter à combattre les conséquences économiques de la crise du capitalisme sans lutter contre la cause elle-même, c'est, à terme, rendre inefficaces les luttes même au plan économique. Lutter contre la cause des malheurs qui assaillent l'humanité, c'est non seulement lutter contre le mode de production capitaliste, mais aussi le détruire de fond en comble et en finir avec la misère et les guerres. Et cela seul le prolétariat peut le réaliser. Pour aller plus loin, la classe ouvrière doit tirer les leçons de ses luttes passées. Les travailleurs britanniques viennent de nous montrer qu'ils s'étaient remis de la défaite cuisante subie lors de la grève des mineurs. En particulier en en tirant la principale leçon: les luttes isolées, même si elles sont longues, sont vouées à l'échec.

EN ITALIE: L'OBSTACLE DU SYNDICALISME DE BASE

Déjà durant le "mai rampant" italien en 1969, les ouvriers s'étaient affrontés durement aux syndicats. La forte méfiance à leur égard est sans doute une des principales caractéristiques du prolétariat dans ce pays. En 1984, les ouvriers en lutte contre la remise en cause de l'échelle mobile des salaires avaient refusé d'obéir aux syndicats officiels. Et le mouvement était parti derrière les "conseils d'usines" qui en fait étaient de véritables organes syndicalistes de base. Son apogée, et en même temps son enterrement, fut la participation d'un million d'ouvriers à la manifestation de Rome en avril 84.

L'échec de cette lutte a nécessité trois ans de "digestion", de réflexion, de mûrissement de la conscience ouvrière. Le mouvement de 87 qui démarre dans les écoles au printemps rejette les syndicats officiels. Il s'organise en assemblées et en comités de délégués -les COBAS- pour s'étendre dans tout le pays. Quarante mille personnes manifesteront à Rome au mois de mai à l'appel des seuls COBAS. Mais il ne réussira pas à s'étendre à d'autres secteurs malgré la mobilisation existante. Après les vacances de l'été le mouvement dans l'école s'essouffle, et les autres mobilisations ouvrières -surtout dans les transports- restent isolées et dispersées sans réussir à prendre véritablement le relais de l'école. Et cela en particulier à cause de la mainmise de plus en plus forte du syndicalisme de base sur les COBAS qui se sont développés un peu dans tous les secteurs en lutte.

Quand la mobilisation retombe, quand le mouvement recule, ces comités de délégués deviennent une proie facile pour le syndicalisme. Celui-ci fait dévier l'indispensable recherche de la solidarité et de l'extension entre les différents secteurs en lutte vers de faux problèmes, en vérité des pièges, pour étouffer la combativité ouvrière:

- d'abord dans la question de l'institutionnalisation ou de la légalisation des COBAS en vue d'en faire de nouvelles formes syndicales qui ne veulent pas dire leur nom et ayant la confiance des ouvriers;

- dans le cadre du corporatisme (spécialement dans les chemins de fer parmi les conducteurs);

- dans la centralisation trop précipitée, hâtive des comités dans des assemblées au plan régional et surtout national où les syndicalistes de base gauchistes peuvent utiliser toute leur science de la manoeuvre bureaucratique et... syndicale.

Au nom de l'extension, les syndicalistes de base, qui y sont dans les faits opposés, n'hésitent pas à provoquer un contre-feu qui s'avère bien souvent efficace en provoquant, soit trop tôt, soit artificiellement, la "centralisation" des premières et immatures tentatives de prise en main de leur lutte par les ouvriers, pour mieux les étouffer dans les assemblées de base. Un peu comme les bourgeons se développant trop tôt et détruits par les dernières gelées de l'hiver. C'est le mouvement et la vitalité des luttes, l'existence des assemblées ouvrières, la recherche de l'extension, le processus vers l'unification par la prise en main des luttes par les ouvriers eux-mêmes, qui peuvent mener à la centralisation indispensable et effective des combats ouvriers.

LE GEANT PROLETARIEN ALLEMAND SE REVEILLE ET ANNONCE L'UNIFICATION DES LUTTES

Le mouvement de décembre 87 autour de l'opposition aux 5 000 licenciements à une usine Krupp à Duisburg a été la lutte la plus importante en Allemagne depuis les années 20. Le prolétariat allemand est appelé à jouer un rôle central dans le processus révolutionnaire de par sa concentration, sa puissance, son expérience historique particulièrement riche, ses liens avec le prolétariat de RDA et des pays de l'Est. Les luttes de décembre portent un coup au mythe de la prospérité allemande, de la discipline et de la docilité des ouvriers de ce pays. Nous sommes au début de luttes massives en RFA.

L'importance de cette lutte fut qu'elle provoqua la participation d'ouvriers de différentes villes et de différents secteurs dans un mouvement classiste de solidarité. Non dans la grève, mais dans les manifestations de rue, dans les meetings de masse et dans les délégations de masse. Alors que dans la grève des cheminots français (SNCF), la question centrale était encore l'extension d'un secteur isolé au reste de la classe, en Allemagne la question de l'unification autour des ouvriers de Krupp fut posée dès le début.

Nais surtout l'importance de cette lutte réside en ce qu'elle annonce. Malgré son manque d'expérience, d'affrontements aux syndicats et à leurs manoeuvres, aux partis de gauche et au gauchisme du syndicalisme de base, dès son entrée sur la scène sociale, le prolétariat allemand indique clairement la caractéristique principale et la perspective des mouvements à venir: ce sont les secteurs centraux, le coeur du prolétariat européen, qui vont être touchés par les attaques. Les principales concentrations ouvrières: la Ruhr, le Benelux, les régions de Londres et de Paris, et le nord de l'Italie. Ce sont ces fractions centrales qui vont entrer en lutte et ouvrir, "offrir" à l'ensemble de la classe ouvrière, la perspective concrète de l'unification des combats ouvriers dans chaque pays. Et la perspective de la généralisation internationale de la lutte ouvrière.

Les mouvements en Italie et en Allemagne synthétisent et cristallisent les principales nécessités de TOUTES les luttes actuelles dans le monde au-delà des particularités politiques locales et nationales:

- ne pas rester isolés dans le corporatisme;

- étendre les luttes;

- les organiser en assemblées générales en ne laissant pas le syndicalisme -officiel ou "masqué", "radical", de base- les étouffer par ses sabotages et ses manoeuvres;

- assumer le caractère général et politique des luttes: toute la classe ouvrière est attaquée, unifier les luttes en une seule lutte contre les différents Etats.

IL FAUT SE PREPARER AUX COMBATS A VENIR

Les luttes qui vont se produire ne sont pas gagnées d'avance. Automatiquement. Il faut que la classe ouvrière les prépare et s'y prépare. C'est ce qu'elle a fait et continue de faire par ses luttes mêmes. Par sa propre pratique. En développant son expérience. En en tirant les leçons. En prenant confiance dans sa propre force. C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui renforce sa prise de conscience de manière massive et collective. Dans les luttes ou bien en dehors de celles-ci de manière "invisible", souterraine telle la taupe comme disait K. Marx.

Dans cette tâche, un rôle particulier est dévolu aux minorités d'ouvriers -organisées ou non- les plus combatives et les plus conscientes. Celles-ci doivent se préparer aux combats à venir si elles veulent remplir le rôle pour lequel le prolétariat les a produites. Parmi celles-ci, les groupes révolutionnaires sont irremplaçables et se doivent d'être à la hauteur de la situation. Etre à la hauteur de la situation signifie en premier lieu reconnaître celle-ci. Reconnaître la vague internationale de luttes actuelles et sa signification. Cette reconnaissance doit servir aux groupes communistes pour assurer une présence, une intervention politique sur le terrain, dans les luttes. Une intervention qui soit juste et efficace immédiatement et à plus long terme. Pour cela, il faut que les révolutionnaires ne tombent pas dans les pièges tendus par le syndicalisme de base. Et surtout n'en restent pas prisonniers. Prisonniers en particulier, comme nous l'avons vu ces dernières années:

- de la "fétichisation" de 1'auto-organisation au travers des coordinations et autres "assemblées nationales" centralisatrices mises en place par les syndicalistes gauchistes;

- du corporatisme et du localisme même au travers du radicalisme violent et du jusqu'au-boutisme véhiculés par les PC et les gauchistes.

Enfin, les révolutionnaires doivent pousser et participer aux regroupements ouvriers. En particulier, favoriser toutes les formations de comités de lutte. Car les ouvriers les plus combatifs ne doivent pas attendre l'éclatement de mouvements pour tisser des contacts entre eux, pour discuter, réfléchir ensemble, se préparer aux luttes afin d'en faire la propagande, l'agitation. Et par la suite, malgré les magouilles, les obstacles, voire l'opposition violente des syndicalistes, intervenir et prendre la parole dans les grèves, les assemblées, les manifestations de rue pour défendre les besoins des luttes et entraîner l'ensemble des ouvriers.

Il en va de la défense immédiate des conditions d'existence de la classe ouvrière. Il en va de l'avenir de l'humanité gravement menacée par l'absurdité aveugle et suicidaire du capitalisme. Seul le prolétariat international peut aujourd'hui limiter le développement de la misère. Et surtout, seul le prolétariat peut en finir à jamais avec la barbarie capitaliste.

R.L. 7/3/88.

[1] [2] Pour le suivi plus précis de ce mouvement, nous renvoyons nos lecteurs à nos différentes publications territoriales.

Géographique:

- Europe [3]

- Moyen Orient [4]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [5]

20 ANS depuis MAI 1968 : le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne

- 5094 reads

Les commentateurs "officiels" de l'histoire et les nostalgiques déçus des années de gloire du "mouvement étudiant" fêtent l'anniversaire des 20 ans de Mai 1968 en étant d'accord sur un point: les "rêves révolutionnaires de 68" n'étaient que des rêves. La réalité des 20 années qui nous séparent de l'explosion sociale de Mai 68 n'aurait fait que confirmer le caractère utopique de l'idée de la révolution communiste. Les conditions d'une telle révolution loin d'avoir mûri, se seraient au contraire éloignées. Il suffit pourtant de ne pas chausser les lunettes opaques de 1'idéologie de la classe dominante pour percevoir que la dynamique profonde qui traverse ces deux décennies traduit un mûrissement, sans précédent dans l'histoire, des conditions d'une révolution communiste mondiale.

Il est impossible de traiter ici en détail ces 20 années de lutte de classe particulièrement riches en enseignements. Mous nous attacherons uniquement à répondre à deux questions : quelle fut la signification de Mai 68? Les conditions d'une révolution communiste mondiale se sont-elles développées depuis lors?

LA RUPTURE DE MAI 1968

Mène s'ils se sont déroulés en France, les événements du printemps 68 étaient par leurs racines comme par leurs conséquences d'une dimension internationale. C'est dans le monde entier que les relations entre les classes commençaient à connaître un changement profond. Ces événements ne faisaient que concrétiser de façon éclatante un processus qui se déroulait à l'échelle de la planète et c'est comme tel qu'ils doivent être envisagés.

La grève de nasses de 1968 en France, comme la quasi-totalité des grèves ouvrières importantes de ce siècle, fut au départ totalement spontanée: ce ne sont pas les syndicats qui ont déclenché le mouvement, au contraire. Ceux-ci tentèrent au début, en vain, d'arrêter par tous les moyens la mobilisation naissante.

Sur le plan immédiat, cette mobilisation trouva au départ un amplificateur gigantesque, dans la volonté de répondre la brutale répression à laquelle se livrait l'Etat contre des manifestations d'étudiants. Contre cette répression, le 13 mai, Paris connaissait une des plus grandes manifestions de son histoire. Puis, en quelques jours par centaines de milliers, dans toutes les villes de France, tous les secteurs de la classe ouvrière sont entrés en lutte. Tout aussi rapidement le mouvement de grève se faisait l'expression du profond mécontentement qui mûrissait dans l'ensemble de la classe travailleuse. 10 millions de travailleurs paralysaient l'essentiel de l'appareil productif du capital français.

L'arrogance coutumière de la classe dominante laissait la place à la surprise et au désarroi devant le déploiement de force de ce prolétariat qu'elle croyait définitivement soumis et vaincu. Après avoir subi la défaite sanglante des insurrections ouvrières qui ont marqué la fin de la 1ère guerre mondiale, après avoir subi le triomphe de la contre-révolution stalinienne en Russie, après avoir subi dans les années 30 les effets d'une dépression économique sans avoir les moyens de répondre, après avoir subi une deuxième guerre mondiale dont les horreurs et la barbarie étaient à peine prévisibles, après avoir subi 20 ans de reconstruction économique avec la robotisation et l'atomisation la plus effroyable de la vie sociale, après avoir vécu près de 40 ans sous le contrôle quasi militaire des partis politiques staliniens, fascistes ou démocratiques , après avoir entendu pendant des années qu'elle s'embourgeoisait, bref après des décennies d'écrasement, de soumission et de désorientation, en mai 1968 la classe ouvrière revenait par la grande porte sur la scène de l'histoire. Si l'agitation estudiantine qui se développait en France, depuis le début du printemps avait déjà bouleversé l'ambiance sociale du pays: affrontements répétés avec les forces de l'Etat sur des barricades où il n'y avait pas que des étudiants; s'il y avait déjà eu des premières grèves qui pouvaient annoncer un prochain orage (Sud-Aviation, Renault-Cléon), l'entrée massive en lutte de la classe ouvrière bouleversa tout. La classe exploitée relevait la tête et cela entraînait une secousse dans l'ordre social jusque dans ses fondements les plus profonds. Des "comités d'action", d'usine ou de quartier, des "comités de lutte", des "groupes ouvriers" se formaient partout rassemblant les éléments les plus combatifs qui cherchaient à comprendre et à se regrouper pour agir indépendamment des structures syndicales. Les véritables idées communistes y retrouvaient un droit de citer.

Cependant la classe ouvrière, qui fut certainement la première surprise par l'ampleur de sa propre force, n'en était pas, dans son ensemble, à se poser la question de jouer le tout pour le tout dans une tentative révolutionnaire. Loin de là. Elle en était à ses premiers nouveaux pas, sans expérience et encore pleine d'illusions.

La bourgeoisie, passé l'effet de surprise ne resta pas les bras croisés. Déployant une coopération sans faille entre tous ses secteurs politiques, de la droite à l'extrême gauche et des forces de répression policière aux structures syndicales, elle parvint à reprendre le contrôle de la situation. Il y eut les concessions économiques accordées à grand renfort d'appels à la reprise du travail après la "victoire des accords de Grenelle". Il y eut l'annonce d'élections dans le but a peine voilé de dévoyer les luttes du terrain de la rue vers celui des urnes. Mais il y eut surtout l'habituelle combinaison de la répression policière et du sabotage des luttes de l'intérieur par les syndicats et les forces de la gauche du capital. Dés le départ les syndicats orientèrent les travailleurs vers l'occupation des usines, nais une occupation qui devait s'avérer rapidement un moyen d'emprisonner les travailleurs et de les isoler les uns des autres, sous prétexte de "protéger l'outil de travail contre les étudiants provocateurs". Tout au long du mouvement, les syndicats se sont appliqués à entretenir cet éparpillaient et enfermement des forces. Les heurts directs sont fréquents entre ouvriers et responsables syndicaux, pourtant prêts à tout faire pour ne pas perdre toute crédibilité. Après la signature des dits "accords de Grenelle", le responsable du principal syndicat, Georges Séguy (secrétaire général de la CGT et membre du bureau politique du PCF), venu à Renault-Billancourt pour faire voter leur acceptation et la reprise du travail, se voit désavoué par l'assemblée générale. Il faudra toute la capacité manoeuvrière des syndicats pour parvenir enfin à faire reprendre le travail. Deux exemples concrets résument bien ce que fut le travail final de "rétablissement de l'ordre": le premier, les syndicats appelant à la reprise du travail dans les différents dépôts des chemins de fer et des transports de la capitale en affirmant mensongèrement que d'autres dépôts l'avaient déjà fait; le second, à Sochaux, dans la plus grande usine d'automobiles de France, relativement isolée à l'est du pays, au moment des très violents affrontements provoqués par les charges de police pour faire évacuer l'usine -DEUX OUVRIERS SONT TUES PAR LA POLICE- la CGT sabote matériellement l'organisation de la résistance dans l'usine, toujours pour "ne pas céder à la provocation".

Beaucoup d'ouvriers rentrèrent la rage au ventre. Beaucoup de cartes Syndicales furent déchirées. La presse "bien pensante" parlait élogieuse du sens des responsabi1ités des syndicats. La bourgeoisie parvint à rétablir l'ordre, son ordre.

Mais les événements de 1968 avaient bouleversé irréversiblement la situation historique. 10 millions d'ouvriers, au coeur de la zone la plus industrialisée du monde, avaient fermé avec fracas une porte de l'histoire: celle de près de 40 ans d'écrasement idéologique du prolétariat, de 40 ans de contre-révolution triomphante. Une nouvelle période historique commençait.

Mai 68 pose la question de la perspective révolutionnaire

Aujourd'hui la bourgeoisie ne parle plus de 68 avec la haine qu'elle inculquait à ses forces de police au moment des barricades ou de Sochaux. A travers ses médias elle prend même parfois un ton d'attendrissement pour parler des UTOPIES des jeunes de ce temps là. Mai 68 c'était un beau rêve, mais irréalisable. Car, sous-entendu, le capitalisme est éternel.

Il est vrai qu'en Mai 68 la question de la révolution devint à nouveau pour des millions de personnes un objet de débats et de réflexion. Il est vrai que pour une partie des étudiants "la révolution" était à l'ordre du jour, immédiatement. On voulait TOUT, TOUT DE SUITE! Et il est vrai aussi que c'était là une utopie.

Mais l'utopie n'était pas dans l'idée générale de la nécessité et la possibilité de la révolution -comme le dit la bourgeoisie- mais dans l'illusion de croire que celle-ci était, il y a 20 ans, immédiatement réalisable.

Tout d'abord une remarque. Pour la partie des étudiants qui se réclamait de "la révolution" (une petite minorité, contrairement à ce que certaines légendes laissent penser) le mot de révolution ne voulait souvent pas dire grand chose. Avant 1968 en France, comme dans la plupart des pays, il y avait déjà une agitation estudiantine. Beaucoup de jeunes étudiants s'intéressaient aux luttes de libération nationale des pays moins développés (car pensaient-ils, il n'y avait rien à attendre du prolétariat trop embourgeoisé des pays industrialisés); Che Guevara était la nouvelle idole; ils croyaient souvent au "socialisme" ou à "la nature ouvrière" des régimes des pays de l'Est... avec des préférences suivant les courants pour la Chine, Cuba, l'Albanie...; et quand l'idée de révolution n'était pas identifiée avec celle d'un capitalisme d'Etat à la stalinienne elle se perdait dans un flou artistique qui allait des élucubrations autogestionnaires aux utopies dépassées des socialistes pré-marxistes; les stupidités d'un Marcuse sur la disparition de la classe ouvrière et sur la nature révolutionnaire de couches comme les étudiants trouvaient un franc succès. Il n'en demeure pas moins que, indépendamment des confusions universitaires, la réalité posait la question de la perspective révolutionnaire. Le retour de la force du prolétariat sur la scène sociale, le fait que celui-ci démontrait dans la pratique sa capacité à se saisir de l'ensemble de l'appareil productif social, le fait que la chape de plomb du pouvoir des classes dominantes perdait soudain son apparence éternelle, immuable, inévitable, tout cela faisait que -même si ce n'était pas en termes de réalisation immédiate- la question de la révolution revenait hanter les esprits.

"A mieux considérer les choses, on verra toujours que la tache surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées, où sont en train de se créer".

Marx, Avant-propos à la Critique de l'économie politique.

Un nouveau développement des conditions de la révolution était "en train de se créer" en 1968. Ce même prolétariat qui avait été capable de se lancer à plusieurs reprises dans l'histoire à l'assaut révolutionnaire contre la société d'exploitation, était de retour et il se préparait encore une fois à recommencer. Mais on n'était qu'au début d'un processus.

* Quelles sont les conditions d'une situation révolutionnaire?

Lénine définissait les conditions d'une telle situation en disant en substance qu'il fallait "que ceux d'en haut ne puissent plus gouverner comme auparavant" et que "ceux d'en bas ne veuillent plus vivre comme auparavant". En effet, une révolution sociale implique un bouleversement de fond en comble des rapports sociaux existants pour tenter d'en établir de nouveaux. Cela exige la volonté révolutionnaire des lasses lais aussi un affaiblissement "objectif des conditions de pouvoir de la classe dominante. Or le pouvoir de cette classe ne repose pas uniquement sur les armes et la répression. (Contrairement à ce que prétend l'anarchisme). Ce pouvoir trouve ses fondements, en dernière instance, dans la capacité de la classe dominante à assurer le fonctionnement d'un mode de production permettant la subsistance matérielle de la société. Aussi n'y a-t-il pas de véritable affaiblissement de l'ordre établi sans crise économique, que cette crise prenne la forme "pure" ou celle "déguisée" d'une guerre. Cette crise économique est aussi une condition nécessaire, même si non suffisante, pour le développement de la volonté révolutionnaire de la classe ouvrière. C'est cette crise qui par l'aggravation des conditions d'existence qu'elle entraîne, pousse la classe exploitée à réagir et à s'unifier au niveau mondial.

A ces conditions "objectives", c'est-à-dire indépendantes de l'action de la classe révolutionnaire, doivent s'ajouter évidemment celles qui mesurent l'extension et la profondeur de la conscience et la volonté révolutionnaires dans cette classe: dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante, assimilation de sa propre expérience historique, confiance en soi, réappropriation de son programme historique.

En 1968 ces conditions commençaient à se former, mais, ce développement était encore loin d'être parvenu à son terme.

Sur le plan économique, le capitalisme sortait à peine de la période de relative prospérité de la reconstruction. La récession de 67, si elle traduisait la fin de quelque chose et l'ouverture d'une nouvelle période de crise économique, restait encore fort modérée. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie commençait de nouveau à se rétrécir de façon accélérée, mais elle avait encore les moyens de faire face aux secousses de la machine économique, même si c'était au prix de manipulations économiques des Etats qui ne faisaient que préparer de nouvelles et plus grandes difficultés pour l'avenir. Pour la classe ouvrière mondiale cette situation se traduisait encore par des illusions quant à la possibilité d'une nouvelle prospérité. Le caractère mondial de la crise économique, qui aujourd'hui semble si évident, ne l'était pas à l'époque. On croyait encore souvent que les difficultés économiques étaient d'ordre national et qu'une meilleure gestion des affaires publiques suffirait à rétablir la situation. Dans les pays les moins développés c'était les illusions sur les dites" luttes de libération nationale".

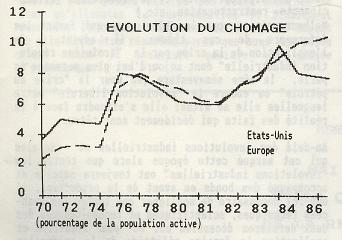

Le chômage recommençait à se développer, d'où une certaine inquiétude, mais son niveau restait encore proche de celui du "plein-emploi" (un terme employé à l'époque et tombé depuis quasiment en désuétude). De façon générale, le niveau de vie s'il se dégradait déjà, était encore loin de connaître les chutes violentes qu'il connaîtrait dans les deux décennies suivantes. (Voir l'article consacré à 20 ans de crise économique).

Cette immaturité générale se concrétisait aussi au niveau de l'autonomie du prolétariat à l'égard des forces syndicales du capital. Mai 68, comme toutes les luttes de notre époque, s'est caractérisé par l'intensification de l'opposition ouverte entre ouvriers et organisations syndicales. En Mai 68 comme en 69 en Italie, la lutte ouvrière devait se heurter souvent violemment à celles-ci. Mais ici encore ce n'était que le début d'un processus. Malgré la méfiance croissante, les illusions sur la nature des syndicats qu'on considérait "malgré tout ouvrière", restait importante.

Mais ce qui manquait le plus à la génération de prolétaires de 1968 c'était l'expérience des combats. Pour gigantesque qu'ait été le déploiement de forces de Mai 68, la classe ouvrière dans son ensemble était loin de comprendre ce qu'elle était en train de faire et encore moins de le maîtriser. De façon générale son expérience immédiate se résumait encore trop souvent aux ballades syndicales, aux enterrements des Premier Mai, aux grèves longues et isolées.

Mai 68 était très loin de constituer une véritable situation révolutionnaire. L'ensemble de la classe ouvrière le savait ou le sentait. Et toute l'impatience de la petite-bourgeoisie intellectuelle en révolte qui voulait "Tout, tout de suite" n'y pouvait rien. ([1] [6])

CE QUE LE PROLETARIAT A APPRIS EN 20 ANS

20 années de décomposition capitaliste

Cependant, les conditions d'une situation révolutionnaire au niveau mondial n'ont cessé de se développer et de s'approfondir pendant les dernières 20 années. Ceux qui le nient aujourd'hui sont souvent les mêmes qui croyaient la révolution immédiatement réalisable en 1968. Et ce n'est pas par hasard, car dans les deux cas le lien entre crise économique et lutte de classe est ignoré ou nié. L'évolution objective de la société capitaliste au cours de ces 20 dernières années peut se résumer en un bilan aussi catastrophique que menaçant. La misère la plus effroyable que l'humanité ait jamais connue s'est étendue comme tâche d'huile dans les zones les moins développées de la planète nais aussi de plus en plus dans les pays centraux; la destruction de tout avenir pour un nombre toujours croissant de chômeurs et une intensification impitoyable des conditions d'exploitation pour ceux qui travaillent encore; développement permanent de l'économie de guerre et exacerbation des rivalités commerciales et militaires entre nations: l'évolution de la vie économique et politique du capitalisme au cours des 20 dernières années a mis en évidence, encore une fois que la seule "issue" à la quelle conduit ce système social décadent est celle d'une nouvelle guerre mondiale.. De la guerre du Viêt-nam à la guerre Irak-Iran, en passant par la destruction du Liban et la guerre d'Afghanistan, le capitalisme menace toujours plus de transformer la planète en un bain de sang. (Voir dans ce numéro et le précédent l'article consacré à l'évolution des conflits impérialistes). L'évolution du capitalisme ruine elle même les bases sur lesquelles repose le pouvoir de la classe dominante.

Ces années ont détruit beaucoup d'illusions dans la conscience des ouvriers et développé quelques convictions importantes:

- caractère irréversible et mondial de la crise économique capitaliste;

- impossibilité de toute issue "nationale" et l'impasse que constituent "les guerres de libération nationale".

- impossibilité de réformer un système social qui est de plus en décomposé dans ses fondements mêmes.

- nature capitaliste des pays dits "communistes".

Mais ce n'est pas tant le développement de la NECESSITE de la révolution et de la conscience qu'en acquiert le prolétariat qu'il est difficile de percevoir. C'est plutôt le développement de la POSSIBILITE de celle-ci, à travers l'accumulation d'expériences au cours de 20 années de combats ouvriers, qui n'apparaît pas toujours au regard superficiel.

20 années de luttes

La lutte de classe pendant ces années ne s'est pas développée de manière linéaire. Son développement s'est fait au contraire de façon heurtée, complexe, connaissant des avancées et des reculs, à travers des vagues successives entrecoupées de périodes d'accalmie et de contre-offensive de la bourgeoisie. Si l'on regarde globalement ces 20 années de luttes sur le plan mondial -le seul plan qui soit valable pour comprendre la dynamique de la lutte prolétarienne- on peut distinguer trois vagues majeures de montée des luttes ouvrières. La première vague ouverte par mai 68 s'étend jusqu'en 1974. Pendant près de 5 ans dans la quasi-totalité des pays, industrialisés ou moins développés, de l'Est ou de l'Ouest, les luttes ouvrières connaissent un nouveau développement. Dès 1969 en Italie ("l'Automne chaud") une puissante vague de grèves, au cours de laquelle les heurts entre ouvriers et syndicats se sont multipliés, confirmait que 1968 avait bien été l'ouverture d'une nouvelle dynamique internationale de la lutte ouvrière; la même année en Argentine (Cordoba, Rosario), la classe ouvrière se lançait dans des combats massifs. En 1970 en Pologne la lutte ouvrière atteint de nouveaux sommets: affrontements généralisés dans la rue avec la milice; la classe ouvrière contraint le gouvernement à reculer. Pour les ouvriers des pays de l'Est c'est la confirmation qu'on peut se battre contre le totalitarisme étatique ; pour les ouvriers du monde entier, le mythe de la nature ouvrière des pays de l’Est subit un nouveau choc. Puis, dans un contexte international de combativité, des luttes particulièrement significatives se développent en Espagne (Barcelone en 1971), en Belgique et Grande-Bretagne (1972). Cependant dès 1973 la mobilisation ouvrière va se ralentir sur le plan international. Malgré les luttes importantes que développe la classe ouvrière au Portugal et en Espagne à l'occasion de la démocratisation des régimes politiques (1974-1977), malgré une nouvelle vague de grèves en Pologne en 1976, au niveau global -en particulier en Europe occidentale- la mobilisation ouvrière se réduit fortement.

Mais en 1978, une nouvelle vague de luttes ouvrières explose au niveau international. Plus courte dans le temps que la précédente, on y voit de 1978 à 1980, un nouveau déploiement des forces prolétariennes qui frappe par sa simultanéité internationale. Les grèves massives du secteur pétrolier en Iran en 1978, celles des métallurgistes allemands et brésiliens de 1978 à 1980; la lutte des mineurs aux USA en 1979 puis des transports de New-York en 1980; les violentes luttes des sidérurgistes français en 79 ou celles des dockers de Rotterdam la mène année; "l'hiver de mécontentement", 1979-80 en Grande-Bretagne qui aboutit à la grande grève des sidérurgistes et à la chute du gouvernement travailliste; les grèves de Togliattigrad en URSS en 1980 comme celles de Corée du Sud au même moment... Tous ces combats confirment que l'accalmie sociale du milieu des années 70 n'avait été que provisoire. Puis, en août 1980, en Pologne éclatait la plus importante lutte ouvrière depuis les années 20. Tirant les leçons des expériences de 1970 et 76, la classe ouvrière déploie un degré de combativité, d'organisation et de maîtrise de sa force, extraordinaires. Hais sa dynamique va échouer sur deux écueils meurtriers: les illusions des travailleurs des pays de l'Est sur la "démocratie occidentale" en particulier sur le syndicalisme; et deuxièmement le cadre national. Solidarnosc, le nouveau syndicat "démocratique", formé sous l'oeil attentif des forces "démocratiques" des pays occidentaux, imbibé et propagateur zélé de la plus insidieuse idéologie nationaliste, sut distiller et cultiver systématiquement ce poison. Dans les faits, l'échec de la grève de masse en Pologne qui aboutit au coup de force de Jaruzelski en décembre 1981, a posé ouvertement la question de la responsabilité du prolétariat des pays les plus centraux et disposant de la plus grande expérience historique: non seulement au niveau de l'internationalisation de la lutte ouvrière, mais aussi au niveau de sa contribution pour le dépassement des illusions sur les "démocraties occidentales" qui pèsent encore sur le prolétariat des pays de l'est.

Après la période de reflux qui au niveau international accompagne la lutte ouvrière à la fin du mouvement en Pologne, une troisième vague de combats commence à la fin 1983 avec la grève du secteur public en Belgique. En Allemagne occidentale, à Hambourg c'est l'occupation des chantiers navals. En 1984 l'Italie connaît une puissante vague de grèves contre l'élimination de l'échelle mobile qui aboutit à une manifestation de près d'un million de travailleurs à Rome. En Grande-Bretagne c'est la grande grève des mineurs qui dura un an et qui, malgré le caractère exemplaire de son courage et de sa combativité, mit en évidence, plus que tout autre, l'inefficacité à notre époque des grèves longues et isolées. Cette même année des luttes importantes se déroulent en Inde, aux USA, en Tunisie et au Maroc. En 1985 c'est la grève massive au Danemark; plusieurs vagues de grèves sauvages secouent cet autre "paradis socialiste" qu'est la Suède; les premières grandes grèves au Japon (chemins de fer), les grèves de la banlieue de Sao Paolo au Brésil en pleine transition "démocratique"; l'Argentine, la Bolivie, l'Afrique du Sud, la Grèce, la Yougoslavie connaissent aussi des luttes importantes. L'année 1986 est marquée par la grève massive du printemps en Belgique qui paralyse le pays en s'étendant par elle-même malgré les syndicats. Fin 1986, début 87 les travailleurs des chemins de fer en France développent une lutte caractérisée par les tentatives des ouvriers de s'organiser indépendamment des syndicats. Au printemps 87, 1’Espagne connaît une série de grèves qui s'opposent directement aux plans du gouvernement socialiste. Puis ce sont les luttes des mineurs d'Afrique du Sud, celles des travailleurs de l'électricité au Mexique et une grande vague de grèves en Corée du Sud. L'année restera marquée par les luttes des travailleurs de l'école en Italie qui parviennent à organiser leur combat en dehors et contre les syndicats. Enfin, la récente mobilisation des travailleurs de la Ruhr en Allemagne et la reprise des grèves en Grande-Bretagne en 1988 (voir l'éditorial de ce numéro) confirment que cette troisième vague internationale de luttes ouvrières, qui dure depuis maintenant plus de 4 ans est loin d'être terminée et ouvre des perspectives d'autant plus importantes que le capital mondial connaît une nouvelle aggravation de sa crise économique.

Ce que le prolétariat a appris de ses luttes

La simple comparaison des caractéristiques des luttes d'il y a 20 ans avec celles d'aujourd'hui permet de percevoir rapidement l'ampleur de l'évolution qui s'est lentement réalisée dans la classe ouvrière. Sa propre expérience, ajoutée à l'évolution catastrophique du système capitaliste, lui a permis d'acquérir une vision beaucoup plus lucide de la réalité de son combat. Cela s'est traduit par ;

- une perte des illusions sur les forces politiques de la gauche du capital et en premier lieu sur les syndicats à l'égard desquels les illusions ont laissé la place à la méfiance et de plus en plus à l'hostilité ouverte;

- l'abandon de plus en plus marqué de formes de mobilisation inefficaces, impasses dans lesquelles les syndicats ont tant de fois fourvoyé la combativité ouvrière:

- journées d'action, manifestations-ballades-enterrements,

- les grèves longues et isolées...

Mais l'expérience de ces 20 années de lutte n'a pas dégagé pour la classe ouvrière que des enseignements "en négatif" (ce qu'il ne faut pas faire). Elle s'est aussi traduite par des enseignements sur comment faire:

- la recherche de l'extension de la lutte (Belgique 1986 en particulier),

- la recherche de la prise en main des combats, en s'organisant par assemblées et comités de grève élus et révocables; (France fin 86, Italie 1987 principalement).

De façon générale, les ouvriers ont moins recours à la forme de lutte de la grève: quand le combat s'engage il tend à être massif et "la rue", l'action politique, prend de plus en plus d'importance. C'est la réponse à des attaques qui sont de plus en plus massives et font éclater de plus en plus crûment l'incompatibilité totale entre les intérêts ouvriers et ceux de l'ordre social existant.

Au cours de ces 20 années, lentement, de façon toujours heurtée, le prolétariat mondial a développé sa conscience en perdant ces illusions et gagnant en expérience et détermination.

Ce que la bourgeoisie a appris

La bourgeoisie mondiale a aussi beaucoup appris de ces années. Le problème du maintien de l'ordre social est devenu une priorité. Elle a développé tous les moyens de répression: tous les gouvernements du monde ont, dans les 20 dernières années, créé ou renforcé leurs polices "anti-émeutes", inventé de nouvelles armes pour "guerres civiles", développé leurs polices politiques... Nombre d'entre eux ont utilisé le désespoir de petits bourgeois déçus et se suicidant dans le terrorisme pour renforcer un climat de répression. Dans les usines, le chantage au chômage est systématiquement utilisé comme moyen de répression.

Mais ce qu'a le plus appris la bourgeoisie c'est à utiliser les forces politiques et syndicales qui travaillent au sein de la classe ouvrière : syndicats, partis "de gauche", organisations "gauchistes". Elle a ainsi "démocratisé" les régimes de nombreux pays, (Portugal, Espagne, Amérique Latine, Philippines, Corée du Sud...) non pas pour alléger le poids de sa dictature mais pour créer des organes syndicaux et politiques capables de compléter le travail que l'armée et la police ne pouvaient plus faire seules. Dans les pays à plus vieille tradition "démocratique", face à l'usure des syndicats officiels et des partis de gauche, elle a recours au "syndicalisme de base" ou à ses forces "extra-parlementaires" pour ramener les luttes sur le terrain syndical et "démocratique".

Nous sommes loin de 1'"effet de surprise" créé par les luttes ouvrières de la fin des années 60. Mais ce "réarmement" de la bourgeoisie ne traduit en fait que la nécessité de recourir à des moyens de plus en plus extrêmes pour faire face à une situation qui devient de plus en plus difficile à contrôler. Derrière ce "renforcement" se dessine l'effondrement des hases réelles de son pouvoir.

VERS DES AFFRONTEMENTS DIFFICILES ET DECISIFS

Pour l'impatiente petite bourgeoisie des années 60 tout cela est trop long, trop difficile et ne peut conduire à rien. Tout lui semble un recul par rapport aux années 60.

Pour les marxistes l'évolution de ces années n'a fait que confirmer la vision, que Marx formulait déjà au XIXe siècle, de ce qu'est la lutte de la seule classe de l'histoire qui soit à la fois EXPLOITEE ET REVOLUTIONNAIRE.

Contrairement au combat révolutionnaire de la bourgeoisie contre la féodalité, où chaque victoire se traduisait par un développement de son pouvoir politique réel sur la société aux dépens de celui de la noblesse, le combat révolutionnaire du prolétariat ne connait pas d'acquis progressifs et cumulatifs au niveau du pouvoir. Tant que le prolétariat n'est pas parvenu à la victoire politique finale, la Révolution, il reste classe exploitée, dépossédée, réprimée. C'est pourquoi ses luttes apparaissent comme un éternel recommencement.

"Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour mieux lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit crée la situation gui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient: 'Hic Rhodus, hic salta"'.([2] [7]) Marx, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte.

On parle peut être moins facilement de révolution en 1988 qu'en 1968. Mais lorsqu' aujourd'hui le mot est crie dans une manifestation qui dénonce la nature bourgeoise des syndicats à Rome ou dans une manifestation de chômeurs à Bilbao il a un sens autrement plus concret et profond que dans les assemblées enfiévrées et pleines de fausses illusions de 1968.

1968 avait affirmé le retour de l'objectif révolutionnaire. Pendant 20 années les conditions de sa réalisation n'ont cessé de mûrir. L'enfoncement du capitalisme dans sa propre impasse, la situation de plus en plus insupportable que cela crée pour l'ensemble des classes exploitées, l'expérience cumulée par la combativité ouvrière, tout cela conduit à cette situation dont parlait Marx, gui rend "tout retour en arrière impossible".

RV.

[1] [8] Pour une histoire et analyse révolutionnaires des événements de Mai 68 voir Pierre Hempel, "Mai 68 et la question de la révolution".

[2] [9] Référence à une légende grecque: un vantard qui parcourait les villes de la Méditerranée en affirmant qu'il était capable de sauter par-dessus la statue du colosse de Rhodes, se trouva un jour dans cette ville. Il lui fut alors crié: "Voici Rhodes, c'est ici que tu dois sauter!".

Géographique:

- France [10]

Histoire du mouvement ouvrier:

- Mai 1968 [11]

Approfondir:

- Mai 1968 [12]

Heritage de la Gauche Communiste:

Vingt ans depuis mai 1968 : le capitalisme dans le tourbillon de la crise

- 3055 reads

"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson (...) voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" gui avait succédé à la seconde guerre mondiale." ("Internacionalismo", Venezuela, janvier 1968)

Il y a vingt ans nous devions convaincre de l'existence de cette crise, aujourd'hui nous en sommes à l'expliquer et à en montrer les implications historiques.

"C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production Mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE et le PUB croit de 3,51. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent bien négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la "prospérité" d'après-guerre (...). La deuxième récession dont le fond est touché en 1970 est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 61 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique." (cf. notre brochure "La décadence du capitalisme", p. 4)

Il aura fallu vingt ans, une génération, pour que ce qui n'était que les premières manifestations d'une crise ouverte après la période de reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale apparaisse ouvertement comme l'expression d'une crise générale et insurmontable d'un mode de production aiguillonné par la course au profit, la soif jamais assouvie de marchés et fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.

Que ce soit dans les pays dits "communistes", dans les pays de l'Est ou encore en Chine, dans les pays dits "développés" ou ceux hier désignés par l'appellation "en développement", d'un point de vue mondial et historique, le bilan de ces vingt années de crise est catastrophique et la perspective s'annonce encore plus catastrophique.

Catastrophique en absolu déjà. Par la misère qui sur toute la planète est devenue le lot quotidien de l'immense majorité de la population mondiale. Situation où l'avenir n'est pas indiqué par un développement des pays peu ou pas industrialisés rejoignant les pays développés, mais au contraire par un développement des caractéristiques du sous-développement au coeur même des métropoles industrielles, ce que les sociologues appellent le "quart monde".

Catastrophique relativement encore quand on considère l'immense gâchis comparé aux possibilités réelles en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de toutes les richesses matérielles produites par le travail; toutes choses qui pourraient être le puissant levier d'une émancipation de l'humanité mais qui dans le carcan de la crise mondiale sont systématiquement orientées et transformées en forces de destructions.

L'évidence de cette crise d'une profondeur et d'une gravité extrême s'impose d'autant plus fortement que toutes les politiques économiques pour y faire face ont depuis vingt ans été, sans exception aucune, des échecs cuisants et que les perspectives de sortir de l'ornière où, à l'Est comme à l'Ouest, l'économie mondiale s'enfonce chaque jour plus, apparaissent aujourd'hui comme totalement illusoires.

De fait les questions que soulève cette crise sont des questions de fond qui touchent le coeur même de l'organisation sociale, de sa structure, des rapports qui s'y nouent et conditionnent l'avenir de la société mondiale.

A la veille d'une nouvelle et puissante récession mondiale inéluctable, cette rétrospective de vingt années de crise ne peut que prendre en compte le rappel des illusions et des mythes qui pendant des années, à tel ou tel moment, furent distillés par les voies officielles du pouvoir ou de la contestation de gauche.

CE QUI A ETE DIT A PROPOS DE LA CRISE

Ces vingt dernières années, au rythme d'une crise jamais surmontée, progressant par à-coups, sont en même temps l'histoire de l'effondrement des illusions qui ont marqué son parcours. Durant toutes ces années tout ou presque tout a été invoqué pour conjurer le démon.

LA "CRISE DU PETROLE" ET LA CRISE DE SURPRODUCTION

Dans la première moitié des années 70, la "crise du pétrole", "la crise énergétique", et la "pénurie" de matières premières en général furent rendues responsables de la récession de 74 et de la crise financière jamais surmontée.

A en croire les experts et les dirigeants mondiaux de tous bords la "pénurie" des sources énergétiques "qui provoquait une augmentation de leur prix" était responsable des soubresauts économiques. L'économie mondiale était en quelque sorte victime d'un problème "naturel", indépendant et extérieur à sa nature profonde.

Pourtant quelques années après, dès 78-79, alors que les soubresauts de l'économie mondiale furent devenus convulsions, nous étions amenés à constater non pas une pénurie des sources énergétiques accompagnée d'une augmentation de leurs prix, mais une surproduction générale de celles-ci et en particulier du pétrole, et conséquemment une chute de leur cours.

L'aspect flagrant de la nature de cette crise s'exprime caricaturalement dans les secteurs de la production des matières premières et en particulier dans l'agriculture: une crise manifeste de surproduction qui engendre la pénurie. C'est ainsi qu'alors que toutes les nations se livrent la guerre agricole la plus acharnée qui ait jamais existé nous sommes amenés à constater un développement ahurissant des famines et de la sous-nutrition dans le monde. C'est ainsi que:

"La production agricole mondiale est suffisante pour assurer à chaque individu plus de 3.000 calories par jour, soit 500 de plus que ce qu'il est nécessaire à la bonne santé d'un adulte moyen et, de 1969 à 1983, la croissance de la production agricole (40 %) a été plus rapide que celle de la production mondiale (35%)."

("L'insécurité alimentaire dans le monde", octobre 87, p. 4)

Ce qui n'empêche que, comme nous l'apprend an dernier rapport de la Banque mondiale, l'insécurité alimentaire concerne 700 millions de personnes et qu'il ne s'agit en aucune façon d'une question de capacité productive puisque:

"La faim persiste même dans les pays qui ont atteint l'autarcie alimentaire. Dans ces pays les famines touchent simplement ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour accéder au marché." (Banque mondiale: "Rapport sur la pauvreté et la faim" -1987)

D'autre part, les bourgeoisies occidentales se sont à l'époque beaucoup plaintes de cette augmentation des coûts dans l'approvisionnement en matières premières et sources énergétiques qui les "étranglait". Par contre, il n'est jamais fait référence au sort de ces masses de dollars qui à l'époque passèrent dans les mains des pays producteurs de matières premières. En fait, ces dollars se retrouvèrent vite dans les poches de ceux qui les avaient déboursés, car ils développaient la capacité d'importation des pays producteurs de matières premières. Mieux encore, ce qui fut acheté en majorité par les pays producteurs de matières premières dans les années 70, ce ne fut pas des moyens de consommation, ou des moyens de production, mais des armes.

"Entre 1977 et 1985, le tiers monde a acheté pour 286 milliards de dollars d'armement, ce qui équivaut à 30% de la dette que les pays du Sud avaient accumulée durant la même période (...). Le Proche-Orient a absorbé près de la moitié des exportations (...). Le marché a connu, entre 1910 et 1911, une expansion moyenne de 13%."

("Le Monde diplomatique", mars 88: "le grand bazar aux canons dans le tiers monde", p. 9)

Ravagé par la guerre et la crise, l'état de barbarie avancé dans lequel se trouve aujourd'hui le Moyen-Orient est une illustration parfaite des rapports étroits qu'entretiennent crise et guerre, et l'histoire de ces dernières années nous montre ici clairement comment la crise de surproduction se transforme en destruction pure et simple.

Il y a dans tout mensonge une part de vérité, dans toute illusion ou mythe une part de réalité; sinon aucun d'entre eux ne saurait trouver d'écho dans le cerveau des vivants. Il en est ainsi des "explications" de la crise qui ont jalonné ces vingt dernières années.

Tout d'abord, "la crise du pétrole" pouvait présenter une apparence de réalité. En effet l'augmentation brutale des coûts dans l'approvisionnement en sources énergétiques dont le relatif bon marché jusqu'alors avait conditionné la période de reconstruction représenta à partir de 1974 un coup dur pour les économies européennes. Contrairement aux prix de l'investissement en matériel dont les coûts se répercutent sur une longue période, l'amortissement, le prix des matières premières lui se répercute immédiatement dans le prix total des marchandises produites. De ce fait, les conséquences de l'augmentation des ressources énergétiques et des matières premières furent immédiates: affaiblissement face à la concurrence internationale et baisse des taux de profit.

Contrairement à ce qui en a été dit, ces augmentations n'avaient pas pour cause une pénurie naturelle des matières premières, les seules "pénuries" qui sévirent à cette époque ne furent que des "pénuries" organisées pour spéculer sur une anticipation à la hausse.

La brutale augmentation des coûts des ressources énergétiques et des matières premières en général avait par contre pour raison véritable la baisse brutale du dollar depuis 1971. Dans la mesure où tous les achats étaient libellés en dollars, les pays producteurs en augmentant le prix du pétrole ne faisaient que répercuter la baisse de la valeur du dollar.

Nous touchons ici du doigt le fond de la question. La chute du dollar, résultat direct de la décision des autorités américaines prise en 1973 de laisser flotter le dollar en vue de rendre l'économie américaine plus compétitive, venait consacrer l'effondrement des accords de Brettons Wood signés en juillet 1944.

"Ces accords étaient destinés i reconstruire, une fois la paix rétablie, le système monétaire international, disloqué depuis le début des années 30...Il s'agissait précisément d'éviter au monde le retour à l'expérience désastreuse des dévaluations "compétitives" et des "changes flottants" qu'il avait connue entre les deux guerres" ("Bilan économique et social 87" - Le Monde - page 41)

De fait, la baisse "compétitive" du dollar signifiait un retour aux conditions économiques de crise d'avant guerre.

L'économie mondiale dans une nouvelle période de crise économique aiguë se retrouvait face aux mêmes problèmes qui avaient précipité la seconde guerre mondiale, mais cette fois, multipliés par cent.

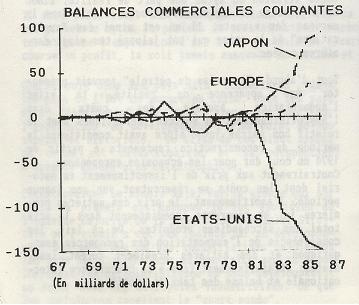

Prélude à cette situation, en 1967: l'apparition du déficit commercial américain.

En lui-même, ce déficit, mineur comparé au gouffre actuel (voir courbe du déficit USA), marquait la fin de la période de reconstruction. Il signifiait que les économies européennes et asiatiques désormais reconstruites ne constituaient plus un marché et que de plus elles s'inséraient dans la concurrence mondiale face à un marché réduit d'autant. Depuis tout ce qui a été fait en matière d'économie politique n'a eu pour raison d'être que la volonté de compenser l'effondrement des possibilités économiques que représentait la période de reconstruction.

La période qui s'étend de 1967 à 1981 n'est pas autre chose du point de vue économique que l'histoire de l'emploi massif et redoublé des recettes keynésiennes de soutien artificiel de l'économie. Rappelons rapidement en quoi consistent ces recettes keynésiennes:

"Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'Etat. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'Etat se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier." (Voir notre brochure "La décadence du capitalisme", P. 15)

Durant cette période:

"Les USA sont devenus la locomotive de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de leur bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendu. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de référence et de réserve mondiale- pouvaient mettre en oeuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement leur monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer". (Revue Internationale n° 26, p.4)

Nous pouvons ici citer encore en exemple pour cette période d'illusion, la RFA:

"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître des autres pays (...) L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant de 1,7 fois la croissance du produit national. A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les services publics. Ainsi la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18i du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 251 en 1975, puis à 351 en 81. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de 1'entre-deux-guerres.

Les Allemands qui n'ont pas la mémoire courte voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la république de Weimar/" (cité dans la Revue Internationale n° 31 en 1982, p.22)

C'est la crise du dollar et la menace d'une faillite financière générale qui en 79 vont donner le signal d'un changement de politique économique mondiale sous le couvert de l'idéologie libérale de la "déréglementation" qui aboutira en 82 à la plus forte récession économique qu'ait connue le monde depuis les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale.

LA "REVOLUTION LIBERALE"

Toutes les explications tant exploitées des causes "naturelles" de la crise mondiale dans les années 70 n'expliquaient rien du tout. On les oublia vite et on n'en entendit plus parler. La crise mondiale elle, inexorablement se développait, gagnait en profondeur et étendue, touchant au coeur même des métropoles industrielles. Il fallait l'expliquer; au moins trouver une caution idéologique aux "thérapies" douloureuses que l'on commença dès 1979 à administrer aux populations laborieuses. Le chômage allait passer brutalement du simple au double, les salaires étaient bloqués, dans les entreprises, les usines, les bureaux, la mentalité garde-chiourme était à l'honneur. Partout l'on demandait aux ouvriers et employés de se transformer en soldats de "l'Entreprise", de la "Nation" pour une guerre économique où ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Et où en effet ils perdirent beaucoup.

Quel soulagement quand les causes de la maladie pernicieuse qui rongeait d'un mal secret l'économie mondiale furent mises à jour et le mystère enfin révélé.

La "société" souffrait de trop de "dirigisme". Mollement, elle se mourait dans ses "habitudes d'assistanat", qui accompagnèrent ce qui à l'occasion fut appelé "les trente glorieuses", c'est-à-dire toute la période après-guerre des reconstructions (1945-75) (sic). Ce "trop d'Etat" avait fini par briser les ressorts productifs, par casser "la soif d'entreprendre" et créer de lourds déficits dans les caisses des Etats, déficits qui grevaient d'autant le potentiel productif.

Au fond des choses, si "fond" dans de telles conceptions simplistes il y a, cet "interventionnisme" de l'Etat empêchait les "lois naturelles" de l'économie mondiale de jouer et d'assurer leur rôle "d'autorégulation". D'un seul coup les économistes avaient mis le doigt sur les causes de la crise et leur joie était d'autant plus profonde que ces révélations indiquaient du même coup les solutions et remèdes à y apporter. L'euphorie fut d'autant plus grande, le soulagement d'autant plus intense que ces remèdes qui furent administrés à haute dose aux populations laborieuses du monde entier durant la première moitié des années 80 avaient un goût qui n'était pas pour déplaire à la bourgeoisie mondiale: licencier, réduire les salaires, casser les assurances sociales de toutes sortes, montrer du doigt et mettre au pilori le "fonctionnaire" et autres employés d'Etat, enfin étrangler et laisser crever de tiers monde.

Mais tout comme la prétendue pénurie des matières premières et des sources énergétiques qui se révéla être en fait surproduction, ce "moins d'Etat" apparut rapidement comme un plus d'Etat. Ne serait-ce que par son intervention dans tous les aspects de la vie sociale, à commencer par la répression de toutes les manifestations de révolte que cette politique provoqua. Ou encore pour orienter une part croissante de l'effort productif, technologique et scientifique vers la production d'armement et l'investissement productif vers la bourse.

Pourtant en 84-85, le mythe d'une reprise économique aux USA a fait grand bruit. Les recettes reaganiennes semblaient avoir un impact salutaire sur la santé économique. Tous les indices cités, inflation, production, emploi reprenaient de la santé. Dans le monde entier, les financiers, les industriels, les hommes d'Etat, étaient éblouis par cette "révolution" et tout le monde dorénavant voulait faire du "libéralisme", y compris en ... URSS et en Chine. L'aventure échoua comme on le sait dans le spectaculaire effondrement boursier d'octobre 87, la menace d'une récession majeure et un renouveau de l'inflation.

Les déficits budgétaires et commerciaux loin de se dégonfler avaient atteint en quelques années des sommets vertigineux, en particulier sur le sol où cette idéologie avait trouvé à la fois un tremplin et un terrain de prédilection: les USA. C'est le bilan que nous tirions dès 1986:

"La croissance américaine s'est faite a crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8.000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4.600 milliards de dollars en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé." (Revue Internationale n°48)

La production industrielle, elle, au lieu de prendre un nouvel essor ne fut jamais aussi poussive ou finit par franchement reculer aux USA encore. Cette "soif d'entreprendre", de "créer" qui libérée de ses contraintes, devait se trouver des ailes et prendre un nouvel essor, après avoir fui de façon massive la sphère industrielle, ne trouva d'autre refuge que la spéculation financière et boursière, seule activité fiévreuse du capital ces dernières années et qui a connu la fin lamentable que l'on sait.

Cela vaut pour toutes les grandes puissances industrielles et particulièrement pour la plus puissante, les USA. On a cité la baisse du chômage comme un des principaux acquis de cette "révolution libérale" aux USA, alors qu'un million d'emplois était définitivement perdu dans les secteurs industriels, que plus de 30 millions de personnes se trouvaient dorénavant dans des conditions d'existence en dessous du "seuil de pauvreté", et que les seuls emplois créés étaient des emplois à temps partiel dans le secteur des services :

"Alors que, dans les années 70, un emploi supplémentaire sur cinq était rémunéré moins de 7.000 dollars par an, cela a été le cas pour 6 emplois nouveaux sur dix i partir de 1979. (...) Entre 1979 et 1984, le nombre de travailleurs qui touchaient un salaire égal ou supérieur au salaire moyen a diminué de 1,8 million... Le nombre de travailleurs qui gagnaient moins a augmenté de 9,9 millions". ("Le Monde", "Dossiers et Documents, bilan économique et social", 1987).

Quant aux nations dites du "tiers monde" qui auraient dû trouver un stimulant dans la libération des "lois naturelles" du marché et de la concurrence, elles ont dans les dernières années touchées le fond du gouffre. Loin d'être "libérées" de la tutelle hégémonique des grandes puissances industrielles, elles ne furent jamais aussi dépendantes, écrasées par le poids d'une dette et de ses intérêts qui doublaient en même temps que la valeur monétaire du dollar alors que les exportations de matières premières, leur principale source de revenus, que l'appareil productif mondial n'absorbait plus, s'effondraient. Le Mexique, pour ne citer que cet exemple, en novembre 87 dévaluait le peso de 50%.

Comme dans la question de la crise du pétrole, il y a dans la "critique libérale" du "trop d'Etat" une part de vérité. Ce qu'il y a de juste ne concerne pas l'analyse, loin s'en faut, encore moins les solutions, mais un certain constat: de soutien essentiel à une activité économique dont les forces internes poussaient à l'éclatement, l'intervention de l'Etat dans tous les domaines de la vie économique et sociale a précipité la crise de surproduction qu'il avait pour tâche de contenir.

Au début des années 80, nous analysions ce changement de situation en soulignant ses caractéristiques essentielles qui ne concernaient pas uniquement un développement quantitatif de la crise économique, mais aussi un développement qualitatif des conditions historiques de son développement. Au sein de ces caractéristiques nous distinguions comme aspect essentiel que contrairement aux années de crise d'avant-guerre où les mesures keynésiennes de "New deal" furent prises après le plus fort de la crise, ce style de mesures pour le soutien artificiel de l'économie n'est pas devant mais irrémédiablement derrière nous alors que le plus fort de la crise lui, est devant nous.

Le déroulement des faits ou plutôt méfaits économiques depuis le début des années 80 est largement venu conforter ce constat. Plus encore, la concentration accélérée des activités des différents Etats sur les domaines militaires, production d'armements, stratégie mondiale, intervention et présence militaires accentuées alors que la disparition des "aspects sociaux" de cette intervention ne servait plus de masque et ne pouvait plus faire illusion, est venu souligner la gravité de la situation historique actuelle.

LA "REVOLUTION" TECHNOLOGIQUE »