Revue Internationale no 70 - 3e trimestre 1992

- 2935 reads

Editorial : Face au chaos et aux massacres, seule la classe ouvrière peut apporter une réponse

- 2588 reads

Nous publions en page 9 une résolution sur la situation internationale adoptée par le CCI en avril 1992. Depuis que ce document a été rédigé, les événements ont amplement illustré les analyses qu'il contient. C'est ainsi que la décomposition et le chaos, particulièrement au plan des antagonismes impérialistes, n'ont fait que s'aggraver comme on peut le voir, par exemple, avec les massacres en Yougoslavie. De même, la crise économique mondiale a poursuivi son cours catastrophique, créant les conditions d'une reprise des combats de classe auxquels la bourgeoisie se prépare de façon active, comme en témoignent les grandes manoeuvres syndicales en Allemagne.

L'effondrement, dans la deuxième moitié de 1989, du bloc de l'Est n'a pas fini de faire sentir ses conséquences. Le «nouvel ordre mondial» qu'il annonçait, au dire du président Bush, se présente en réalité comme un désordre encore plus catastrophique que le précédent, un chaos sanglant accumulant, jour après jour, les ruines et les cadavres en même temps que les anciens antagonismes entre grandes puissances ont cédé la place à de nouveaux antagonismes de plus en plus explosifs.

Le déchaînement des antagonismes impérialistes

Dans le capitalisme décadent, et particulièrement lorsque la crise économique ouverte témoigne de façon décisive de l'impasse où se trouve ce système, il n'y a pas de place pour une quelconque atténuation des conflits entre les différentes bourgeoisies nationales. Alors qu'il n'existe plus aucune issue pour l'économie capitaliste, que toutes les politiques destinées à surmonter la crise n’ont eu d'autre effet que de la rendre encore plus catastrophique, que les remèdes se sont révélés n'être que des poisons venant encore aggraver l'état du malade, il ne reste d'autre alternative à toute bourgeoisie, quels que soient ses moyens et sa puissance, que la fuite en avant dans la guerre et les préparatifs en vue de celle-ci. C'est pour cela que la disparition, en 1989, d'un des deux blocs militaires qui s'étaient partagé le monde depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale n'a nullement débouché sur la «nouvelle ère de paix» que nous annonçaient les chantres du monde bourgeois. En particulier, puisque la menace de «l'Empire du mal» ne pesait plus sur eux, les «alliés» d'hier, c'est-à-dire les principaux pays du bloc occidental, se sont senti pousser des ailes pour mettre en avant leurs intérêts spécifiques face à ceux du «grand frère» américain.

Les alliances que contractent les différentes bourgeoisies nationales ne sont jamais des mariages d'amour mais nécessairement des mariages d'intérêt. En même temps qu'on peut assister à des «réconciliations» spectaculaires, où l'on découvre que la haine réciproque que les Etats avaient inculquée pendant des décennies aux populations doivent céder la place a une « amitié sans faille », les meilleurs amis d'hier, «unis à jamais par l'histoire», par leurs «valeurs communes» et par les «épreuves partagées», n'hésitent pas à se convertir en ennemis acharnés, dès lors que leurs intérêts ont cessé de converger. Il en avait été ainsi au cours et au lendemain de la seconde guerre mondiale où l'URSS avait été présentée par les «démocraties» occidentales, tour à tour, comme un suppôt du diable hitlérien, puis comme un «héroïque compagnon de combat», puis, de nouveau, comme l'incarnation du démon.

Aujourd'hui, même si les structures de base du bloc américain (OTAN, OCDE, FMI, etc.) subsistent encore formellement, si les discours bourgeois évoquent encore l'union des grandes «démocraties», c'en est fini dans les faits de l'Alliance atlantique. L'ensemble des événements qui se sont déroulés depuis près de deux ans n'a fait que confirmer cette réalité : l'effondrement du bloc de l'Est ne pouvait aboutir qu'à la disparition du bloc militaire qui lui faisait face et qui venait de remporter la victoire dans la guerre froide qui les avait opposés depuis plus de 40 ans. De ce fait, non seulement la solidarité entre les principaux pays occidentaux a volé en éclats, mais sont déjà en oeuvre, même si c'est de façon embryonnaire, les tendances vers la reconstitution d'un nouveau bloc impérialiste où l'antagonisme principal se situerait entre les Etats-Unis et leurs alliés d'un côté et, de l'autre, une coalition dirigée par l'Allemagne. Comme la presse du CCI l'a longuement mis en évidence, la Guerre du Golfe du début 1991 avait comme principale origine la tentative américaine de bloquer le processus de désagrégation du bloc occidental et de tuer dans l'oeuf toute velléité de reconstitution d'un nouveau système d'alliances. Les événements de Yougoslavie à partir de l'été 1991 ont montré que l'énorme opération mise au point par Washington n'avait eu que des effets limités et que sitôt terminés les combats dans le Golfe, et la «solidarité» qu'ils exigeaient entre les coalisés, les antagonismes de fond resurgissaient de plus belle. La reprise actuelle des combats dans 1’ex-Yougoslavie, cette fois en Bosnie-Herzégovine, vient, au-delà des apparences, confirmer cette aggravation des tensions entre les grandes puissances qui constituaient le bloc de l'Ouest.

Massacres et discours de paix dans l'ex-Yougoslavie : la guerre au coeur de l'Europe

A l'heure où ces lignes sont écrites, la guerre fait de nouveau rage dans l'ex-Yougoslavie. Après des mois de massacres dans différentes parties de la Croatie, et alors que la situation semblait s'apaiser dans cette région, c'est maintenant la Bosnie-Herzégovine qui se retrouve à feu et à sang. En deux mois, le chiffre des tués s'élève déjà à plus de 5000. Les blessés se comptent par dizaines de milliers alors que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de quitter les zones de combat, en même temps, d'ailleurs, que la mission de l'ONU à Sarajevo et autres organismes qui pouvaient apporter un minimum de protection à ces populations.

Aujourd'hui, la Serbie est mise «au ban des nations» comme disent les journalistes. Le 30 mai, l'ONU a adopté des mesures rigoureuses d'embargo contre ce pays, comparables à celles imposées à l'Irak avant la guerre du Golfe, pour le contraindre à cesser de déchaîner, en compagnie des milices serbes, le fer et le feu en Bosnie-Herzégovine. Et c'est l'oncle Sam qui a pris la tête de cette campagne de grande ampleur contre la Serbie en même temps qu'il se proclame le défenseur de la «Bosnie démocratique».

Ainsi, Baker n'hésitait pas à évoquer, le 23 mai, la possibilité d'une intervention militaire pour faire plier la Serbie. Et, c'est sous une très forte pression américaine, que les autres membres du Conseil de Sécurité qui pouvaient avoir des réticences, comme la Russie et la France, se sont finalement ralliés à une motion «dure» contre ce pays. Au passage, les Etats-Unis n'ont pas manqué une occasion pour faire ressortir que le maintien de l'ordre dans l’ancienne Yougoslavie incombait fondamentalement aux pays d'Europe et à la CEE, et qu'ils ne se mêlaient de cette question que dans la mesure où ces derniers faisaient la preuve de leur impuissance.

Pour qui a suivi le jeu des grandes puissances depuis le début des affrontements en Yougoslavie, la position actuelle de la première d'entre elles peut apparaître comme un mystère. Pendant des mois, notamment à la suite de la proclamation de l'indépendance de ta Slovénie et de la Croatie au cours de l'été 1991, les Etats-Unis se sont comportés comme de véritables alliés de la Serbie condamnant en particulier le démantèle ment de la Yougoslavie que devait provoquer nécessairement la sécession des deux républiques du Nord. Au sein de la CEE, les pays traditionnellement les plus proches des Etats-Unis, la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, ont tout fait pour laisser les mains libres à la Serbie dans ses opérations visant à mettre au pas la Croatie, ou tout au moins à l'amputer d'un bon tiers de son territoire. Pendant des mois, les Etats-Unis fustigé «l'impuissance européenne», qu'ils avaient grandement contribué à aggraver, pour apparaître enfin sur le devant de la scène, tel le Zorro de la légende, et obtenir, à la suite de l'action de l'émissaire de l'ONU, le diplomate américain (quel hasard !) Cyrus Vance, un arrêt des combats en Croatie alors que la Serbie avait déjà atteint 1 essentiel de ses buts de guerre dans cette région.

Cette action de la diplomatie américaine se comprenait parfaitement. En effet, si l'indépendance de la Croatie avait été fortement encouragée par l'Allemagne, c'est parce qu'elle coïncidait avec les nouvelles ambitions impérialistes de ce pays dont la puissance et la position en Europe en fait le prétendant le plus sérieux au rôle de chef de file d'une nouvelle coalition dirigée contre les Etats-Unis, maintenant qu'a disparu toute menace venant de l'Est. Pour la bourgeoisie allemande, une Croatie indépendante et «amie» était la condition de l'ouverture d'un accès sur la Méditerranée qui constitue un atout indispensable pour toute puissance prétendant jouer un rôle mondial. Et c'est bien ce que les Etats-Unis voulaient éviter à tout prix. Leur soutien à la Serbie durant les affrontements en Croatie, qui ont causé à ce dernier pays des ravages considérables, leur permettait de signifier tant à la Croatie qu'à l'Allemagne ce qu'il en coûte de vouloir mettre en oeuvre une politique qui contrarie les intérêts US. Mais justement parce que la première puissance mondiale n'a pas eu à se «mouiller» directement dans toute la seconde partie de 1991 et au début 1992, laissant la CEE afficher son impuissance, elle pouvait opérer par la suite une arrivée en force ou elle allait désigner comme bouc émissaire son allié d'hier, la Serbie.

Aujourd'hui, la soudaine passion des Etats-Unis pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine n'a évidemment rien à voir avec le fait que les autorités de ce dernier pays seraient plus «démocratiques» que celles de la Croatie. Ce sont des gangsters de la même race qui gouvernent à Sarajevo, Zagreb, Belgrade et Washington. En réalité, du point de vue des Etats-Unis, la très grande supériorité de la Bosnie-Herzégovine sur la Croatie tient au fait qu'elle peut constituer un point d'appui de première importance pour contrecarrer la présence allemande dans la région. Pour des raisons tant géographiques qu'historiques, l'Allemagne était au départ le pays le mieux placé pour rattacher une Croatie indépendante à sa zone d'influence. C'est pour cela que les Etats-Unis n'ont pas cherché immédiatement à la concurrencer auprès de la Croatie, faisant au contraire tout leur possible pour s'opposer à l'indépendance de ce pays. Mais une fois que 'Allemagne a joué sa carte en Croatie, il revenait à la bourgeoisie américaine de réaffirmer sa place de gendarme du monde et donc de revenir en force dans une région normalement du ressort des Etats européens. Le cynisme et la brutalité de l'Etat serbe et de ses milices lui en a offert une occasion rêvée. En se déclarant le grand protecteur des populations de la Bosnie-Herzégovine victimes de cette brutalité, l’oncle Sam se propose de ramasser la mise à plusieurs niveaux :

- il fait une nouvelle fois la preuve, comme lors de la guerre du Golfe et de la conférence de Madrid sur le Moyen-Orient à la fin 1991, qu'aucun problème important ans les relations internationales ne peut être réglé en dehors de l'intervention de Washington ;

- il adresse un message aux sphères dirigeantes des deux grands voisins de l'ex-Yougoslavie bénéficiant d'une importance stratégique de premier ordre, l'Italie et a Turquie, pour les convaincre de la nécessité de lui rester fidèles ;

- il ravive les plaies que la question de la Yougoslavie avait provoquées dans l'alliance privilégiée entre la France et l'Allemagne (même si ces difficultés ne sont pas en mesure de remettre en cause la convergence d'intérêts qui existe par ailleurs entre ces eux pays, comme le démontre leur décision de constituer un corps d'armée commun)1] [1] ;

- il prépare son implantation en Bosnie-Herzégovine afin de priver l'Allemagne d'une libre disposition des ports croates de Dalmatie.

Concernant ce dernier point, la simple lecture d'une carte géographique permet de constater que la Dalmatie est constituée d'une bande étroite de terre coincée entre la mer et les hauteurs tenues par l'Herzégovine. Si l'Allemagne, grâce à son alliance avec la Croatie, rêvait d'installer des bases militaires dans les ports de Zadar, Split et Dubrovnik comme points d'appui d'une flotte méditerranéenne, elle serait confrontée au fait que ces ports se trouvent respectivement a 80, 40 et 10 km de la frontière «ennemie» (Dubrovnik a même la particularité d'être coupé du reste de la Croatie par un débouché de l'Herzégovine sur la mer). En cas de crise internationale, il ne serait pas difficile, pour la puissance américaine, de faire le blocus de ces ports, comme la Serbie l'a démontré jusqu'à présent, coupant les avant-postes allemands de leurs arrières et les rendant inutilisables.

En ce qui concerne le «message» transmis à l'Italie, il prend toute son importance à un moment où, à l'image d'autres bourgeoisies européennes (par exemple la bourgeoisie française dont le parti néo-gaulliste, le RPR, est partagé entre partisans et adversaires d'une alliance plus étroite avec l'Allemagne au sein de la CEE), celle de ce pays est divisée sur les alignements impérialistes, comme le démontre notamment la paralysie actuelle de son appareil politique. Compte tenu de la position de premier plan de ce pays en Méditerranée (contrôle du passage entre l'Ouest et l'Est de cette mer, présence à Naples du commandement de la 6e flotte US), les Etats-Unis sont prêts à «mettre le paquet» pour qu'il ne soit pas tenté de rejoindre l'alliance franco-allemande.

De même, une mise en garde des Etats-Unis à la Turquie se comprend tout à fait à 1 heure où ce pays est tenté de coupler ses propres ambitions régionales en direction des républiques musulmanes de l'ex-URSS (qu'elle compte arracher à l'influence d'une Russie aujourd'hui alliée aux Etats-Unis) à une alliance avec l'Allemagne et à un soutien aux ambitions impérialistes de ce pays au Proche-Orient. La Turquie occupe, elle aussi, une position stratégique de première importance puisqu'elle contrôle le passage entre la Mer Noire et la Méditerranée. Aussi, son rapprochement en cours avec l'Allemagne (mis en évidence, notamment, par le «scandale» de la livraison de matériel militaire destiné à la répression des Kurdes, scandale dévoilé grâce aux «bons offices» de Washington) constitue une menace très sérieuse pour les Etats-Unis. Ces derniers ont déjà commencé à réagir en soutenant les nationalistes Kurdes et ils sont prêts à employer des moyens encore plus importants pour stopper un tel rapprochement. En particulier, la «protection» apportée aujourd'hui par la première puissance mondiale aux populations musulmanes de Bosnie-Herzégovine (majoritaires dans ce pays) apparaît comme un pavé dans la mare de la Turquie qui se présente comme le «grand arrière» des musulmans de la région.2] [2])

Ce que démontrent cependant les massacres de Yougoslavie, c'est que même si l'avancée de la décomposition est un phénomène qui échappe au contrôle de tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale, y compris ceux des pays les plus avancés et puissants, ces derniers secteurs ne restent pas inactifs et passifs face à un tel phénomène. Contrairement aux équipes nouvellement promues dans les pays de l'ancien bloc de l'Est (sans parler, évidemment de la situation dans le «tiers-monde») et qui sont complètement débordées par la situation économique et politique (notamment par l'explosion des nationalismes et des conflits ethniques), les gouvernements des pays les plus développés sont encore capables de mettre à profit la décomposition pour la défense des intérêts de leur capital national. C'est notamment ce qu'ont démontré, début mai, les émeutes de Los Angeles.

L'utilisation de la décomposition par la bourgeoisie

Comme le CCI l'a mis en évidence[3] [3] la décomposition générale de la société capitaliste, telle qu'elle se développe aujourd'hui, révèle l'impasse historique totale dans laquelle se trouve maintenant cette société. Tout comme la crise et les guerres, la décomposition n'est donc pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de la bourgeoisie ou bien de politique erronée de sa part. Elle s'impose à elle de manière insurmontable et irréversible. Le fait que la décomposition, au même titre qu'une éventuelle 3e guerre mondiale, ne puisse avoir d'autre aboutissement, au sein du capitalisme, que la disparition de l'humanité n y change rien. C'est bien ce que révèle le «Sommet» de Rio sur la protection de la Terre qui s'est tenu au début du mois de mai. Comme il était prévisible, la montagne a accouché d'une souris malgré la gravité croissante des problèmes d'environnement mise en évidence par la majorité des scientifiques. Alors que, à cause de l'effet de serre, ce sont de terribles famines qui se profilent à l'horizon, voire la disparition de l'espèce humaine, chacun se renvoie la balle pour ne rien faire (le Nord contre le Sud et réciproquement, l'Europe contre les Etats-Unis, etc.).

Mais si la bourgeoisie se révèle absolument incapable de mettre en oeuvre une quelconque politique à long terme et à l'échelle mondiale, même quand c'est sa propre survie, en même temps que celle de l'ensemble de l’humanité qui est menacée, elle reste capable de réagir contre les effets de la décomposition, sur le court terme et au niveau de la défense de ses intérêts nationaux. Ainsi, les émeutes de Los Angeles sont venues mettre en relief toutes les capacités manoeuvrières que les bourgeoisies les plus puissantes sont encore capables d'utiliser.

Los Angeles constitue une sorte de concentré de toutes les caractéristiques de la société américaine : l'opulence et la misère, la «high tech» et la violence. Symbole du «rêve américain», c'est devenu aussi celui du «cauchemar américain». Comme nous l'avons mis en évidence dans nos textes sur la décomposition, celle-ci, au même titre que la crise économique, part du coeur du capitalisme, même si elle trouve à sa périphérie ses formes les plus extrêmes et catastrophiques. Et L'A (comme on dit en langage «branché») est bien le coeur de ce coeur. Depuis de nombreuses années déjà, la décomposition y exerce des ravages tragiques et particulièrement dans les ghettos noirs. Dans la plupart des villes américaines, ces ghettos sont devenus de véritables enfers, dominés par une misère insupportable, des conditions de logement et sanitaires dignes du «tiers-monde» (par exemple, la mortalité infantile y atteint des taux comparables à ceux des pays les plus arriérés, le SIDA y frappe de façon tragique) et surtout un désespoir généralisé qui conduit une proportion considérable des jeunes, dès la première adolescence, vers la drogue, la prostitution et le banditisme. De ce fait, la violence et le meurtre font partie du quotidien de ces quartiers : la première cause de décès des hommes noirs de la tranche d'âge 15-34 ans est l'assassinat, près d'un quart des hommes noirs entre 20 et 29 ans est en prison ou en liberté surveillée, 45 % de la population carcérale est noire (les noirs représentent 12% dans la population totale). Ainsi, à Harlem, ghetto noir de New-York, pour cause d'assassinat, d'overdose, de maladie, l'espérance de vie d'un homme est plus courte que celle d'un homme du Bangladesh.

Cette situation s'est aggravée tout au long des années 1980, mais la récession actuelle, avec une montée vertigineuse du chômage, lui a donné des proportions encore bien plus considérables. De ce fait, depuis des mois, de nombreux «spécialistes» ne cessaient de prédire l'imminence d'émeutes et d'explosions de violence dans ces quartiers. Et c'est justement face à une telle menace que la bourgeoisie américaine a réagi. Plutôt que de se laisser surprendre par une succession d'explosions spontanées et incontrôlables, elle a préféré organiser un véritable contre-feu lui permettant de choisir le lieu et le moment d'un tel surgissement de violence et de prévenir du mieux possible les surgissements futurs.

Le lieu : Los Angeles, véritable paradigme de l'enfer urbain aux Etats-Unis, où plus de 10 000 jeunes vivent du commerce de la drogue, dont les ghettos sont quadrillés par des centaines de bandes armées qui se massacrent pour le contrôle d'une rue, d'un point de vente de la «poudre d'ange».

Le moment : au début de la campagne pour les présidentielles, qui s'en trouve relancée, mais à distance respectable de l'élection elle-même, afin que de tels troubles, éclatant de façon incontrôlée, ne viennent déconsidérer au dernier moment un candidat, Bush, dont les sondages sont pour l'heure peu reluisants.

Les moyens : l'organisation en plusieurs temps d'une véritable provocation. D'abord, une campagne médiatique de grande ampleur autour du procès des quatre flics blancs qui avaient été filmés en train de tabasser sauvagement un automobiliste noir : c'est à satiété que les téléspectateurs ont pu voir et revoir cette scène révoltante. Ensuite l'acquittement des flics par un tribunal installé de façon délibérée dans un quartier réputé pour son conservatisme, son «goût de l'ordre» et ses sympathies envers la police. Enfin, dès que se sont produits, de façon parfaitement prévisible, les premiers troubles et les premiers rassemblements, une véritable désertion, sur ordre supérieur, des quartiers «chaud» par les forces de police, laissant ainsi l'émeute prendre un maximum d'ampleur. Ces mêmes forces de police, en revanche, sont restées très présentes dans les quartiers bourgeois proches, tels Beverley Hills. Cette tactique avait aussi l'avantage de priver les manifestants de leur ennemi traditionnel, le flic, permettant de canaliser encore plus leur colère vers le saccage des commerces, l'incendie des maisons appartenant à d'autres communautés de même que vers les règlements de comptes entre bandes. Avec une telle tactique, les 58 morts provoqués par cette explosion ne sont pas dus aux forces de police mais essentiellement aux affrontements entre habitants des ghettos (particulièrement entre les jeunes manifestants et les petits commerçants voulant protéger par les armes leurs échoppes).

Les moyens et les conditions du retour à l'ordre faisaient aussi partie de la manoeuvre : ce sont les mêmes soldats qui, il y a un an et demi à peine défendaient le «droit» et la «démocratie» dans le Golfe qui sont venus participer à la pacification des quartiers troublés. La répression, si elle n'a pas été sanglante, a été cependant conduite à grande échelle : près de 12000 arrestations et, pendant des semaines, à la télévision, les images des centaines de procès condamnant à la prison les émeutiers interpellés. Le message était clair : même si elle ne se comporte pas comme un quelconque régime du «tiers-monde», et si elle veille à ne pas faire couler le sang de ceux qui troublent l'ordre public (et cela était d'autant plus facile que, grâce à leur provocation, les autorités n'ont été à aucun moment débordées par les événements), la «démocratie américaine» sait faire preuve de fermeté contre eux. Avis a ceux qui, dans le futur, seraient tentés de recommencer de nouvelles émeutes...

La «gestion» des émeutes de L'A a permis à l'équipe dirigeante de la bourgeoisie américaine de démontrer à tous les secteurs de celle-ci qu'elle était, malgré toutes les difficultés qui s'accumulent, malgré le développement du cancer des ghettos et de la violence urbaine, à a hauteur de ses responsabilités. Dans un monde de plus en plus soumis à des convulsions de toutes sortes, la question de l'autorité du pouvoir, tant à l'extérieur qu'à 'intérieur, de la première puissance de la planète est de la plus haute importance pour la bourgeoisie de ce pays. Avec la provocation à Saddam Hussein durant l'été 1990 suivie de la «tempête du désert» au début 1991, Bush a fait la preuve qu'il savait manifester ce type d'autorité au niveau international. Los Angeles, avec des moyens spectaculaires, notamment dans les montages médiatiques qui rappelaient ceux mis en oeuvre autour de la guerre du Golfe, a démontré que l'administration actuelle était aussi capable de réagir sur le plan «domestique» et que, pour catastrophique qu'elle soit, la situation intérieure aux Etats-Unis restait «under control».

Cependant, les émeutes provoquées de L'A ne constituaient pas seulement un moyen pour l'Etat et le gouvernement de réaffirmer leur autorité face aux différentes manifestations de la décomposition. Elles étaient aussi un instrument d'une offensive de grande ampleur contre la classe ouvrière.

La bourgeoisie se prépare à une reprise des combats de classe

Comme la résolution le met en évidence : «l'aggravation considérable de la crise capitaliste, et particulièrement dans les pays les plus développés, constitue un facteur de premier ordre de démenti de tous les mensonges sur le "triomphe" du capitalisme, même en l'absence de luttes ouvertes. De même, l'accumulation du mécontentement provoqué par la multiplication et l'intensification des attaques résultant de cette aggravation de la crise ouvrira, à terme, le chemin à des mouvements de grande ampleur qui redonneront confiance à la classe ouvrière... Dans l'immédiat, les luttes ouvrières se situent à un des niveaux les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce dont il faut être certain c'est que, dès à présent, se développent en profondeur les conditions de leur surgissement...» (point 16). Dans tous les pays avancés, la bourgeoisie est bien consciente de cette situation, et particulièrement la première d'entre elles. C'est pour cela que les émeutes de L.A. ont constitué également un instrument de cette bourgeoisie pour affaiblir de façon préventive les futurs combats ouvriers. En particulier, grâce aux images faisant apparaître les noirs comme de véritables sauvages (telle l'image de jeunes noirs s'attaquant à des chauffeurs de camion blancs), la classe dominante a réussi à renforcer de façon significative un des facteurs de faiblesse de la classe ouvrière des Etats-Unis : la division entre les ouvriers blancs et les ouvriers noirs ou d'autres communautés. Comme le déclarait un expert de la bourgeoisie : «le niveau de sympathie que les blancs pouvaient éprouver pour les noirs a considérablement diminué du fait de la peur ressentie par les premiers devant la montée constante de la criminalité noire» (C. Murray de l'American Entreprise Institute, le 6/5/02). En ce sens, le «rétablissement de l'ordre contre des bandes de délinquants noirs pilleurs de magasins et dealers», tel que la bourgeoisie en a voulu donner l'image, a pu être accueilli avec satisfaction par une proportion non négligeable des ouvriers blancs oui sont souvent victimes de 1 insécurité urbaine. A cette occasion, l’«efficacité» des forces dépêchées par l'Etat fédéral (qui contraste avec l’«inefficacité» supposée des forces de la police locale) n'a pu que renforcer l'autorité de celui-ci.

En outre cette montée du racisme a été exploitée par les professionnels de P anti-racisme pour lancer de nouvelles campagnes a-classistes de diversion qui, loin de favoriser l'unité de classe du prolétariat, visent au contraire à le diluer dans l'ensemble de la population et à l'attacher au char de la «démocratie». De même, les syndicats et le Parti Démocrate ont profité de la situation pour dénoncer la politique sociale des administrations républicaines depuis le début des années 1980 rendues responsables de la misère dans les quartiers pauvres des villes. En d'autres termes, pour que les choses s'améliorent, il faut aller voter pour le «bon candidat», ce qui permet au passage de relancer une campagne électorale qui, jusqu'à présent, ne mobilisait pas les roules.

Les différentes manifestations de la décomposition, comme par exemple les émeutes urbaines dans le «tiers-monde» et les pays avancés, seront utilisées par la bourgeoisie contre la classe ouvrière tant que cette dernière n'aura pas été encore en mesure de mettre en avant sa propre perspective de classe vers le renversement du capitalisme. Et cela, que de tels événements soient spontanés ou provoqués sciemment. Mais le fait que la bourgeoisie soit en mesure de choisir le moment et les circonstances de telles explosions lui permet d'en rendre plus efficace l'impact pour la défense de son ordre social. Que les émeutes de L'A soient arrivées fort à propos comme instrument contre la classe ouvrière nous est confirmé par l'ensemble des manoeuvres que la classe dominante déploie contre les exploités dans les autres pays avancés. L'exemple le plus significatif de cette politique bourgeoise nous a été donné récemment dans un des pays les plus importants du monde capitaliste, l'Allemagne.

Offensive de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Allemagne

L'importance de ce pays ne tient pas seulement à son poids économique et à son rôle stratégique croissant. C'est aussi dans ce pays que vit, travaille et lutte un des prolétariats les plus puissants du monde, un prolétariat qui, compte-tenu de son nombre et de sa concentration au coeur de l'Europe industrialisée de même que de son expérience historique incomparable, détient une grande partie des clés du futur mouvement de la classe ouvrière vers la révolution mondiale. C'est bien pour cette raison que l'offensive politique de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Allemagne, et dont la grève du secteur public, la plus importante depuis 18 ans, menée de main de maître par les syndicats, était le fer de lance, ne visait pas seulement la classe ouvrière de ce pays. L'écho considérable qu'elle a eu dans les médias des différents pays européens (alors qu'habituellement les luttes ouvrières font l'objet d'un black-out presque complet à l'étranger) a fait a démonstration que c'est tout le prolétariat européen qui était visé par cette offensive.

Les conditions spécifiques de l'Allemagne permettent de comprendre pourquoi une telle action a pris part aujourd'hui dans ce pays, n effet, outre son importance historique et économique qui sont des données permanentes, outre le fait qu'elle doit faire face, comme toutes les bourgeoisies, à une nouvelle aggravation considérable de la crise, la bourgeoisie de ce pays se trouve à l'heure actuelle confrontée au problème de la réunification (en fait de la «digestion» de l'Est par l'Ouest). Cette réunification est un véritable gouffre à milliards de DM. Le déficit de l'Etat s'est élevé vers des sommets rarement atteints dans ce pays «vertueux». Il s'agit donc pour la bourgeoisie de préparer la classe ouvrière à des attaques d'un niveau sans précédent afin de lui faire accepter le coût de la réunification, il importe de lui faire comprendre que c'en est fini des «vaches grasses» et qu'elle devra désormais faire des sacrifices très importants. C'est pour cela que les propositions salariales dans le secteur public (4,9 %), alors même que se sont déjà multipliées les taxes de toutes sortes, étaient inférieures à l'inflation. C'est le cheval de bataille qu'ont enfourché les syndicats témoignant d'une radicalité inconnue depuis des décennies, organisant des crèves tournantes massives (plus de 100 000 ouvriers par jour) qui ont provoqué certains jours un véritable chaos dans les transports et autres services publics (ce qui a eu comme conséquence d'isoler les grévistes des autres secteurs de la classe ouvrière). Après des revendications salariales de l'ordre de 9 %, les syndicats ont rabattu leurs prétentions à 5,4 %, présentant ce chiffre comme une « victoire » pour les travailleurs et une «défaite» pour Kohl. Evidemment, la majorité des ouvriers a considéré, après trois semaines de grève, que c était nettement insuffisant (plus 0,5% par rapport à la proposition d'origine, environ 20 DM par mois) et la popularité de la très médiatique Monika Mathies, présidente de l’ÖTV, y a laissé quelques plumes. Mais, pour la bourgeoisie, plusieurs objectifs importants avaient été atteints :

- mettre en évidence que, malgré une grève très massive et des actions «dures», il était impossible de faire fléchir la bourgeoisie dans sa volonté de limiter les hausses de salaire ;

- présenter les syndicats, qui avaient systématiquement organisé toutes les actions, maintenant les ouvriers dans la plus grande passivité, comme les véritables protagonistes de la lutte contre les patrons en même temps que l'assurance sociale à laquelle faut s'affilier pour que soient (payés les jours de grève (pendant a grève, les travailleurs taisaient la queue pour aller prendre leur carte syndicale qui les engage pour deux ans) ;

- renforcer encore un peu plus la division entre les ouvriers de l'Est et ceux de l'Ouest, les premiers ne comprenant pas que les seconds revendiquent des augmentations alors qu'à l'Ouest, les salaires sont nettement supérieurs et le chômage plus faible, les seconds n'ayant pas envie de payer pour les «ossies» qu'on se plaît à présenter comme des «paresseux» et des «incapables».

Dans les autres pays, l'image de l’«Allemagne modèle» a été quelque peu ternie par ces grèves. Mais la bourgeoisie s'est empressée d'enfoncer deux clous contre la conscience de la classe ouvrière :

- le mensonge que la grève des ouvriers allemands «privilégiés» vient encore aggraver la situation financière et économique de l'occident ;

- le message qu'il est illusoire de tenter de mener des luttes contre la dégradation des conditions d'existence, puisque, malgré toute leur force (et notamment celle des syndicats) et la prospérité de leur pays, les ouvriers d'Allemagne n’ont pas pu obtenir grand-chose,

Ainsi, la bourgeoisie la plus puissante d'Europe a donné le ton de l'offensive politique contre la classe ouvrière qui doit nécessairement accompagner des attaques économiques d'une brutalité sans précédent. Pour le moment, la manoeuvre a réussi mais l'ampleur qu'elle a prise est à l'image de la crainte que le prolétariat inspire à la bourgeoisie. Les événements de ces trois dernières années, et toutes les campagnes qui les ont accompagnés, ont affaibli de façon significative la combativité et la conscience au sein de la classe ouvrière. Mais celle-ci n'a pas dit son dernier mot. Avant même qu'elle n'ait renoué avec des luttes de grande envergure, sur son terrain de classe, tous les préparatifs de la classe dominante démontrent l'importance de ces combats à venir.

[1] [4] Comme le signale la résolution, l'Allemagne et la France n'attendent pas exactement la même chose de leur alliance. En particulier, ce dernier pays compte sur ses avantages militaires pour compenser son infériorité économique par rapport au premier afin de ne pas se retrouver en situation de vassal et de pouvoir revendiquer une sorte de «co-direction» d'une alliance des principaux Etats européens (à l'exception de la Grande-Bretagne, évidemment). C'est pour cela que la France n'est nullement intéressée à une présence allemande en Méditerranée qui dévaloriserait de façon très sensible l'importance de sa propre flotte dans cette mer ce qui la priverait a'un atout majeur dans les marchandages avec son «amie».

[2] [5] Il n'est pas exclu non plus que le soutien des Etats-Unis aux populations croates de Bosnie-Herzégovine actuellement victimes de la Serbie parvienne un jour à « démontrer ». La Croatie qu'elle a tout intérêt à troquer la «protection» allemande, qui s'est révélée d'une efficacité très limitée, contre une protection américaine beaucoup mieux pourvue en moyens de se faire respecter. De telles visées ne sauraient évidemment être absentes de la diplomatie américaine.

[3] [6] Voir notamment les articles dans la Revue Internationale n° 57 et 62.

Récent et en cours:

- Luttes de classe [7]

Questions théoriques:

- Guerre [8]

Crise économique mondiale : une récession pas comme les autres

- 6495 reads

Sur le plan économique, le monde entier semble suspendu à une seule question : y aura-t-il une reprise aux Etats-Unis ? La locomotive qui a tiré l'économie mondiale depuis deux décennies aura-t-elle la force de redémarrer une fois encore ?

La réponse des économistes est évidemment: oui. Leur métier de gérants et porte-paroles idéologiques du système leur interdit, quoiqu il en soit, de penser autrement. La seule chose dont ils sont sûrs c'est que le capitalisme est éternel. Au-delà du royaume des marchands et de l'exploitation salariale, il ne peut y avoir que le néant. Même pour les plus cyniquement lucides d'entre eux, les pires difficultés de l'économie capitaliste mondiale ne peuvent jamais être que des contrariétés passagères, des secousses dues aux «nécessités du progrès», surmontables pour peu qu'on se donne les moyens des «changements structurels nécessaires». L'actuelle récession ouverte qui, depuis plus d'une année, a commencé a frapper les principales puissances économiques du monde, ne serait ainsi qu'un «ralentissement cyclique»; un naturel et salutaire mouvement de repli après une trop longue période d'expansion.

«Toute l'économie mondiale est en train de s'assainir après des années d'excès», déclarait Raymond Barre([1] [9]) en février 1992, au cours du Forum de l'économie mondiale de Davos.

Georges Bush et l'équipe chargée d'organiser son actuelle campagne électorale aux Etats-Unis vont plus loin : la récession toucherait, dés à présent, à sa in et une nouvelle reprise serait en cours. «Le vieil adage se vérifie : "Quand le bâtiment va, tout va "», déclarait Bush, à la mi-mai, citant des statistiques qui faisaient état d'une augmentation de la construction de logements aux Etats-Unis dans les premiers mois de 1992.

Mais la réalité historique se moque des rêves et souhaits des «responsables» de l'ordre établi. Quelques jours après cette déclaration optimiste de Bush, les statistiques officielles faisaient état d'une chute de 17 % de l'indice de construction de nouvelles maisons, la plus forte chute depuis 8 ans !

Les difficultés que connaît la bourgeoisie mondiale pour faire face a l'actuelle récession ouverte de son économie sont qualitativement nouvelles. Cette récession n'est pas comme les autres.

Des récessions de plus en plus destructrices

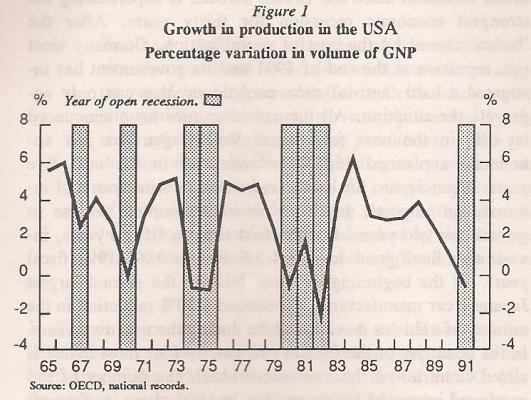

Il est vrai que depuis deux décennies l'économie mondiale, suivant à des degrés divers les mouvements de l'économie américaine, a connu une succession de récessions et de «reprises». Mais les récessions, depuis la fin des années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la période de «prospérité » due à la reconstruction consécutive à la 2e guerre mondiale, ne suivent pas un mouvement cyclique analogue à la respiration d'un corps sain ; encore moins épousent-elles le rythme des crises cycliques du capitalisme dans la deuxième moitié du 19e siècle, en pleine phase ascendante du capitalisme, dont l'intensité allait en s'atténuant chaque dix ans. Les fluctuations de l'économie mondiale depuis 20 ans ne traduisent pas le mouvement cyclique d'une vie en expansion, mais les convulsions d un corps de plus en plus malade. Depuis la récession de 1967, les plongeons ont été chaque fois de plus en plus profonds et prolongés dans le temps. Le mouvement de la croissance de la production aux Etats-Unis, coeur du capitalisme mondial, est éloquent à cet égard (Voir Graphique 1 ci-contre).

Cet «électrocardiogramme» du centre du capitalisme ne traduit que partiellement la réalité. Dans les faits, après la récession de 1980-1982, il n'y a pas eu de véritable reprise de la croissance économique mondiale. Les pays du «tiers-monde» ne sont pas réellement parvenus à se relever. Les années 1980 sont, pour la plupart des pays sous-développés, synonyme du plus grand marasme économique de leur existence. Le continent africain, une grande partie de l'Asie et de l'Amérique Latine ont été économiquement dévastés au cours de cette période ; l'ex-URSS et les pays de son glacis connaissent depuis le milieu de cette décennie une plongée dans le chaos qui se concrétise par un des plus violents reculs économiques connus dans l'histoire. Ce n'est que dans la petite partie du monde, constituée par les pays les plus industrialisés de l'ancien bloc occidental, que l'économie connaît un certain développement au cours des années 1980. Et encore, ce développement ne se fait que dans certaines zones de ces pays : une véritable désertification industrielle a ravagé pendant ces années des régions qui comptaient parmi les plus anciennement industrialisées de la planète, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique ou aux Etats-Unis par exemple.

La récession qui frappe aujourd'hui les pays les plus industrialisés n'a donc rien à voir avec un répit salutaire dans un cours de croissance mondiale. Elle marque, au contraire, l'effondrement de la seule partie au monde qui avait relativement échappé au marasme général.

La machine à «relancer» l'économie ne répond plus

Mais, même malade, l'économie des pays les plus industrialisés peut-elle retrouver un minimum de croissance, comme ce fut le cas après les récessions précédentes ? Les gouvernements des grandes puissances peuvent-ils, encore une fois, faire redémarrer la machine en baissant les taux d'intérêt et en faisant tourner la planche à billets ? Le recours au crédit, au «produisons aujourd'hui ; on verra demain pour le paiement », peut-il encore permettre de s'en sortir en trichant, en repoussant les échéances ?

La bureaucratie de l'OCDE, grand chantre des vertus éternelles du système capitaliste et de la victoire du «libéralisme», annonçait fin 1991 l'imminence d'une «reprise modérée» ([2] [10]) Mais elle accompagnait cette «prévision» d'une réserve importante :

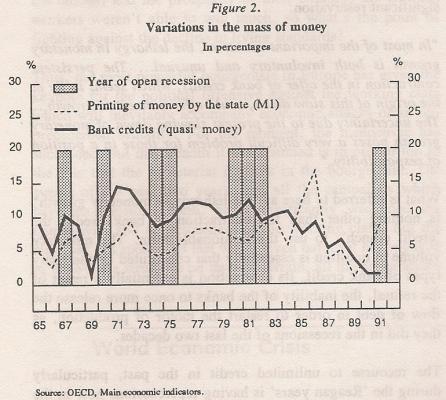

«Dans la plupart des grands pays, la croissance monétaire léthargique est à la fois involontaire et inhabituelle (,..)La contraction persistante de l'offre de crédits bancaires, qui paraît être à l'origine de ce ralentissement, pourrait constituer une menace pour la croissance (...) Les incertitudes dues au ralentissement actuel de la croissance monétaire posent un problème très difficile aux responsables.»

Ce qui est appelé ici «la croissance monétaire léthargique» n'est autre que la contraction du crédit bancaire, le «crédit crunch» pour employer le terme anglo-saxon devenu à la mode. La masse monétaire dont il est question est essentiellement celle constituée par les multiples formes de crédits bancaires. Sa contraction traduit essentiellement le refus, l'incapacité des banques d'ouvrir de nouveau le robinet de l'endettement pour faire redémarrer la machine productive, comme lors des récessions des deux dernières décennies.

Le recours sans limites au crédit par le passé, en particulier pendant les «années Reagan» se paie aujourd'hui en termes de banqueroutes. L'insolvabilité croissante des entreprises, et d'une grande partie des banques, interdit le remboursement d'un nombre toujours plus élevé de crédits, poussant chaque jour plus de banques au bord de la faillite. L'effondrement des caisses d'épargne américaines, à la fin des années 1980, n'était que le début de ce marasme. ([3] [11]) Dans ces conditions, les actuelles nouvelles facilités de crédit créées par l'Etat (baisse des taux d'intérêt, création monétaire) sont utilisées par les banques, non pas pour octroyer de nouveaux crédits mais pour tenter de renflouer leurs caisses et de réduire le déséquilibre de leurs bilans.

Lowell L. Bryan, un «éminent expert» américain du système bancaire et financier, affirmait en 1991, dans un livre au titre évocateur de Bankrupt (banqueroute) ([4] [12]) :

«C'est peut être 25 % du système bancaire [américain], représentant plus de 750 milliards de dollars en placements([5] [13]) qui a commencé à connaître des pertes tellement massives qu'il n'a d'autre choix que de se consacrer à se faire rembourser des crédits plutôt qu'à étendre le crédit. Qui plus est, les banques qui ne connaissent pas de problèmes de crédit deviennent évidemment à leur tour beaucoup plus prudentes »

Le Graphique 2 (voir page suivante) montre clairement la réalité de l'effondrement sans précédent de la croissance de la masse de crédits bancaires (en particulier à partir de 1990). Il met aussi en évidence la nouvelle impuissance du Gouvernement pour relancer la machine a crédit. Contrairement à ce qui se produit lors des récessions de 1967, 1970, 1974-75, 1980-82, l'augmentation de la masse monétaire créée directement par l'Etat (billets de la banque centrale et pièces de monnaie) ne provoque plus une augmentation de la masse des crédits bancaires. Le gouvernement américain a beau appuyer sur l'accélérateur, la machine bancaire ne répond plus.

«Nous avons créé un marché qui est efficace pour la destruction de notre économie. Notre système financier est sur le point de s'effondrer. La réglementation de notre système financier, et le contrat social qui le sous-tend, est en faillite», constate amèrement l'auteur de Bankrupt. Et ce constat résume bien la nouveauté qui fait que cette récession ouverte n'est pas comme les autres.

L'économie mondiale ne connaît pas un processus d' «assainissement» financier, mais le contrecoup destructeur de la plus grande période de spéculation de l'histoire du capitalisme. La machine qui a permis pendant des années de repousser les problèmes dans 'avenir est en morceaux, sans que pour autant le problème de fond, l'incapacité du capitalisme de créer ses propres débouches, soit résolu. Au contraire. Jamais le décalage entre ce que la société peut produire et ce qu'elle peut acheter n'a été aussi grand. ([6] [14])

Encore plus de chômage et de misère

Au niveau superficiel, les doses massives d'interventionnisme monétaire de l'actuelle administration Bush - perspective d'élections présidentielles oblige -peuvent provoquer des ralentissements de la chute dans des secteurs particuliers. La récente cascade de réductions du taux d'intérêt par la Fédéral Reserve (plus d'une vingtaine en quelques mois), a, par exemple, fini par enrayer momentanément la chute de la construction de logements. Mais tout cela demeure d'une fragilité extrême.

Les efforts désespérés du gouvernement américain pour limiter les dégâts, à la veille des élections, parviendront, dans le meilleur des cas, à ralentir la chute momentanément. Mais cela ne provoquera pas une véritable reprise ni un dépassement de la récession. Tout au plus cela entraînera un infléchissement momentané de la courbe descendante, une récession en «double dip», en double plongeon, comme ce fut le cas lors de la récession de 1980-1982, qui fut entrecoupée par la fausse reprise de 1981.

(Voir Graphique 1 ).

Les principales entreprises américaines, comme General Motors, IBM ou Boeing, continuent de licencier. Leurs plans de «restructuration», prévoient des dizaines de milliers de suppressions d'emplois (74 000 pour la seule General Motors) et sont prévus pour s'étaler pendant les trois ou cinq ans à venir. Cela en dit long sur la confiance qu'ont les gérants des plus grandes entreprises mondiales (et de pointe) dans es perspectives de reprise.

L'évolution de l'économie dans les autres grands pays industrialisés confirme la dynamique de recul. Le Royaume-Uni continue de s'enfoncer dans ce qui constitue déjà sa plus violente récession depuis les années 1930. La Suède connaît le plus puissant recul économique depuis 30 ans. L'Allemagne, après le «boom» provoqué par les dépenses dues à la réunification, est entrée en récession à la fin de l'année 1991 et son gouvernement met en place un puissant plan de «refroidissement anti-inflation» qui ne pourra qu'aggraver la situation. Tous les constructeurs automobiles y annoncent des suppressions d'emplois pour les années à venir : Volkswagen vient d'annoncer un plan de 15 000 licenciements pour les cinq prochaines années. Le Japon lui-même, victime du ralentissement des importations américaines et mondiales, ne cesse de voir sa croissance diminuer depuis deux ans. Pour la première fois en 15 ans, les investissements y diminuent (- 4,5 % pour l'année fiscale 1991-1992). Nissan, le deuxième constructeur automobile japonais, a annoncé début juin une réduction de 30 % du nombre de véhicules qui seront produits au cours des deux prochaines années. Dans l'ensemble de la zone de l'OCDE (les 24 pays les plus industrialisés de l'ex-bloc occidental) il y a eu 6 millions de chômeurs en plus au cours de la seule année 1991 et aucune prévision officielle ne se risque à prédire un véritable arrêt de l'hémorragie.

Pour la classe ouvrière mondiale, pour les exploités de la planète, cette récession n'est pas, non plus, comme les autres. La nouvelle aggravation du chômage et de la misère, qui frappe et frappera dans les années à venir, s'annonce elle aussi sans précédent. Elle s'abat, en outre, sur une classe qui vient de subir, au cours des années 1980, la plus violente attaque économique depuis la dernière guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la partie centrale du prolétariat mondial, celle des pays les plus industrialisés, celle qui avait été relativement la moins frappée, qui se trouve en première ligne. La nouvelle recrudescence des difficultés du système met ainsi, une fois encore, la classe révolutionnaire devant ses responsabilités historiques.

RV, 10/6/92

[1] [15] « Le premier économiste de France » disait Giscard d'Estaing de cet ancien chef du gouvernement français.

[2] [16] Perspectives économiques n° 50, décembre 1991.

[3] [17] Voir en particulier l'article « Crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde », dans la Revue Internationale n°68.

[4] [18] Bankrupt – Restoring the health and profitability of our banking svstem, HarperCollins Publishers.

[5] [19] Soit l'équivalent de la production totale de l'Espagne et de la Suisse en 1991.

[6] [20] Au mois de mai 1992, la presse mondiale publiait simultanément deux nouvelles : l'annonce par les Nations Unies que 60 millions d'êtres humains risquent de mourir de faim en Afrique cette année, et la notification par la CEE de sa décision de faire stériliser 15 % des terres cultivables en céréales en Europe, par manque d'acheteurs !

Récent et en cours:

- Crise économique [21]

Résolution sur la situation internationale : Le développement des conditions d'un resurgissement de la lutte de classe

- 2880 reads

Deux ans et demi après l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens d'Europe, la situation mondiale continue d'être déterminée pour une grande part par cet événement historique considérable. En particulier, celui-ci a constitué un facteur d'aggravation sans précédent de la décomposition du capitalisme, notamment sur le plan des antagonismes impérialistes de plus en plus marqués par le chaos résultant de celle-ci. Cependant, la crise économique du mode de production capitaliste, en connaissant une très forte aggravation à l'heure actuelle, et en premier lieu dans les métropoles du capital, tend à revenir au centre de cette situation. En détruisant les illusions sur la « supériorité du capitalisme » déversées à profusion lors de la chute du stalinisme, mettant en évidence de façon croissante l'impasse dans laquelle se trouve ce système, obligeant la classe ouvrière à se mobiliser pour la défense de ses intérêts économiques face aux attaques de plus en plus brutales que la bourgeoisie est conduite à déchaîner, elle constitue un puissant facteur de dépassement des difficultés rencontrées par la classe ouvrière depuis l'effondrement du bloc de l'Est.

1) L'envahissement de l'ensemble de la vie du capitalisme par le phénomène de décomposition est un processus qui remonte au début des années 1980 et même à la fin des années 1970 (par exemple les convulsions en Iran débouchant sur la constitution d'une République «islamique» et la perte de contrôle de ce pays par son bloc de tutelle). L'agonie et la mort des régimes staliniens et l'effondrement du bloc impérialiste dominé par l'URSS sont une manifestation de ce processus. Mais, en même temps, ces faits historiques considérables ont provoqué une accélération énorme de celui-ci. C'est pour cela qu'on peut considérer qu'ils révèlent et marquent l'entrée u capitalisme dans une nouvelle phase de sa période de décadence, celle de la décomposition, de la même façon que la première guerre mondiale constituait la première convulsion de grande envergure résultant de l'entrée de ce système dans sa décadence et qui allait en amplifier de façon majeure les différentes manifestations.

Ainsi, l'effondrement des régimes staliniens d'Europe marque l'ouverture d'une période de convulsions catastrophiques dans les pays sur lesquels régnaient ces régimes. Mais c'est encore plus sur le plan des antagonismes impérialistes à l'échelle mondiale que s'expriment les caractéristiques de la nouvelle période, et notamment, au premier rang d'entre elles, le chaos. En effet, c'est bien le chaos qui permet le mieux de qualifier la situation présente des rapports impérialistes entre Etats.

2) La guerre du Golfe du début 1991 a constitué la première manifestation de grande ampleur de ce nouvel «état du monde» :

- elle résultait de la disparition du bloc de l'Est et des premières manifestations de son inéluctable conséquence, la disparition du bloc occidental lui-même ;

- elle constituait, de la part de la première puissance mondiale, une action de grande envergure afin de limiter ce dernier phénomène en contraignant les anciens alliés (en premier lieu, l'Allemagne, le Japon et la France) à manifester, sous la direction de cette puissance, leur «solidarité» face à la déstabilisation générale du monde ;

- par la barbarie sanglante qu'elle a engendrée, elle donnait un exemple de ce qui attend dorénavant l'ensemble de l'humanité ;

- malgré l'ampleur des moyens mis en oeuvre, elle n'a pu que ralentir, mais sûrement pas inverser les grandes tendances qui s'affirmaient dès la disparition du bloc russe : la dislocation du bloc occidental, les premiers pas vers la constitution d'un nouveau bloc impérialiste dirigé par l'Allemagne, l'aggravation du chaos dans les relations impérialistes.

3) La barbarie guerrière qui s'est déchaînée en Yougoslavie quelques mois à peine après la fin de la guerre du Golfe constitue une illustration particulièrement irréfutable de ce dernier point. En particulier, les événements qui se trouvent à l'origine de cette barbarie, la proclamation de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, s'ils sont eux-mêmes une manifestation du chaos et de l'exacerbation des nationalismes qui caractérisent l'ensemble des zones dirigées auparavant par des régimes staliniens, n'ont pu avoir lieu que parce que ces nations étaient assurées du soutien de la première puissance européenne, l'Allemagne. Bien plus encore que son indiscipline lors de la crise du Golfe (voyage de Brandt à Bagdad avec la bénédiction de Kohl, l'action diplomatique de la bourgeoisie allemande dans les Balkans, qui visait à lui ouvrir un débouché stratégique sur la Méditerranée via une Croatie «indépendante» sous sa coupe, constitue le premier acte décisif de sa candidature à la direction d'un nouveau bloc impérialiste.

4) L'énorme supériorité militaire des Etats-Unis a l'heure actuelle, dont justement la guerre du Golfe a permis un étalage spectaculaire et meurtrier, contraint évidemment la bourgeoisie allemande à limiter considérablement ses ambitions pour le moment. Encore bridée sur le plan diplomatique et militaire (traités lui interdisant d'intervenir à l'extérieur de ses frontières, présence des troupes américaines sur son territoire), dépourvue notamment de l'arme atomique et d'une industrie d'armement de pointe, l'Allemagne ne se trouve qu'au tout début du chemin qui pourrait la conduire à constituer autour d'elle un nouveau bloc impérialiste. Par ailleurs, comme on l'a vu en Yougoslavie, la mise en avant par ce pays de ses nouvelles ambitions ne peut conduire qu'à accentuer la déstabilisation de la situation en Europe et donc à aggraver le chaos dans cette partie du monde ce qui, compte tenu de sa position géographique constitue, pour eux, plus encore que pour les principaux pays occidentaux, une menace de première importance (notamment sous la forme d'une immigration massive). C'est notamment pour cette raison que l'Allemagne continue de tenir sa place au sein de la structure de 'OTAN. Cette dernière, comme elle l'a annoncé elle-même à son sommet de Rome en automne 1991, n'a plus pour objectif de faire face à une puissance russe en pleine déconfiture mais de constituer un parapluie contre les convulsions en Europe de l'Est. La nécessaire fidélité de l'Allemagne envers l'OTAN ne peut que réduire de façon importante la marge de manoeuvre de ce pays à l'égard de la puissance américaine qui dirige cette structure.

5) Enfin, la nécessité pour l'Allemagne de se doter d'alliés de premier plan en Europe occidentale, et qui est une condition de son accession au rang de puissance mondiale, se heurte, pour le moment, à des difficultés importantes. Ainsi, au sein de la CEE, elle ne peut compter en aucune façon sur a Grande-Bretagne (oui est le meilleur allié des Etats-Unis) ni sur les Pays-Bas (que l'étroitesse des liens économiques avec leur grand voisin incitent justement à se tourner vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour ne pas devenir une simple province allemande et qui constituent, de ce fait, la tête de pont de ces puissances dans le Nord du continent européen). De tous les grands d'Europe, la France est le plus intéressé à des liens étroits avec l'Allemagne dans la mesure où elle ne peut prendre la place de lieutenant des Etats-Unis dans la sphère européenne que l'histoire, la communauté de langue et surtout la proposition géographique ont attribue de façon définitive à la Grande-Bretagne. Cependant, l'alliance franco-allemande ne saurait avoir la même solidité et stabilité que celle entre les deux puissances anglo-saxonnes dans la mesure où :

- les deux partenaires ne placent pas les mêmes espoirs dans leur alliance (l'Allemagne aspirant à une position dominante alors que la France voudrait conserver un statut d'alter ego, sa détention de l'arme atomique et de positions impérialistes en Afrique devant compenser son infériorité économique) ce qui peut aboutir à des positions diplomatiques divergentes, comme on l'a vu à propos de la Yougoslavie ;

- la puissance américaine a d'ores et déjà entrepris de faire payer très cher le manque de fidélité de la France (éviction du Liban, appui à l'entreprise de Hissen Habré au Tchad, soutien du FIS en Algérie, affaire Habache, etc.), afin de faire revenir ce pays à de «meilleurs sentiments».

6) Cependant, tant son énorme retard militaire actuel, que les embûches que la puissance américaine ne manquera pas de lui opposer, que le risque de provoquer une exacerbation du chaos, ne sauraient détourner l'Allemagne du chemin dans lequel elle s'est, dès à présent, engagée. L'inéluctable aggravation, avec la crise capitaliste elle-même, des antagonismes impérialistes, la tendance de ces antagonismes à déboucher sur le partage du monde en deux blocs impérialistes, la puissance économique et la place en Europe de ce pays, ne peuvent que le pousser toujours plus à poursuivre sa progression sur ce chemin, ce qui constitue un facteur d'instabilité supplémentaire dans le monde d'aujourd'hui.

Plus généralement, même si la menace du chaos constitue un facteur pouvant à certains moments refréner l'affirmation par les grandes puissances de leurs intérêts impérialistes propres, la tendance historique dominante du monde actuel est celle d'une exacerbation de leurs antagonismes, aussi catastrophique que puisse être cette exacerbation. En particulier, la détermination des Etats-Unis, affichée avec la guerre du Golfe, de jouer pleinement leur rôle de «gendarme du monde» ne pourra s'exprimer, en fin de compte, que par l'emploi croissant de la force militaire et le chantage au chaos, ce qui contribuera à aggraver encore ce dernier (comme l'illustre, notamment avec le problème Kurde, la situation du Moyen-Orient après cette guerre). Ainsi, quelles que soient les tentatives des grandes puissances pour y remédier, c'est bien le chaos qui dominera de plus en plus l'ensemble des rapports entre Etats dans le monde d'aujourd'hui, un chaos qui se trouve aussi bien à l'origine qu'à l'aboutissement des conflits militaires, un chaos qui ne pourra que se trouver amplifié par l'aggravation inéluctable de la crise du mode de production capitaliste.

7) La récession ouverte dans laquelle a plongé depuis deux ans la première puissance mondiale est venue sonner le glas de bien des illusions que s'était faites et avait propagées la bourgeoisie durant la majeure partie des années 1980. Les fameuses «reaganomics», qui avaient permis la plus longue période depuis les années 1960 de croissance continue des chiffres censés exprimer la richesse des pays (tel le PNB), se révèlent maintenant comme un échec cinglant qui a fait des Etats-Unis le pays le plus endetté de la terre et qui éprouve des difficultés croissantes à financer ses dettes. L'état de santé de l'économie américaine avec sa dette totale de 10 000 milliards de dollars, sa chute de 4,7 % des investissements en 1991 malgré une baisse historique des taux d'intérêt, son déficit budgétaire de 348 milliards de dollars pour 1992, constitue un indice significatif de la situation catastrophique dans laquelle se trouve 1’économie mondiale. Celle-ci, depuis la fin des années 1960, n'a réussi à faire face à la contraction inéluctable des marchés solvables que par une fuite en avant dans l'endettement généralisé. C'est ainsi que la forte récession mondiale de 1974-75 n'avait pu être surmontée que par l'injection massive de crédits dans les pays sous-développés et du bloc de l'Est, leur permettant pour une courte période, de relancer par leurs achats la production des pays industrialisés mais les conduisant rapidement à la cessation de paiements. La récession de 1981-82, qui constituait la conséquence inéluctable de cette situation, n'a pu à son tour être surmontée que par une nouvelle relance de l'endettement, non plus des pays périphériques, mais du premier d'entre eux. Le déficit commercial des Etats-Unis a servi de nouvelle «locomotive» à la production mondiale et la «croissance» interne de ce pays a été stimulée par des déficits budgétaires de plus en plus colossaux. C'est notamment pour cela que l'impasse économique dans laquelle se débat la bourgeoisie américaine revêt un tel caractère de gravité pour l'ensemble de l'économie mondiale. Désormais, le capitalisme ne peut plus compter sur la moindre «locomotive». Asphyxié par l'endettement, il pourra de moins en moins échapper, globalement et au niveau de chacun des pays, à la conséquence inéluctable de la crise de surproduction : une chute croissante de la production, la mise au rebut de secteurs de plus en plus vastes de l'appareil productif, une réduction drastique de la force de travail, des faillites en série, notamment dans le secteur financier, à côté desquelles celles de ces dernières années apparaîtront comme de petites péripéties.

8) Une telle perspective ne saurait être remise en cause par les bouleversements que vient de connaître l'économie clés pays anciennement autoproclamés «socialistes». Pour ces pays, les mesures de «libéralisation» et de privatisation n'ont fait qu'ajouter la désorganisation la plus complète et des chutes massives de la production au délabrement et à l'absence de productivité qui se trouvaient à 'origine de l'effondrement des régimes staliniens. Dès à présent, ou dans un très court terme, c'est la famine qui menace les populations d'un certain nombre d'entre eux. Ce qui attend la plupart de ces pays, et particulièrement ceux issus de la défunte URSS où les affrontements ethniques et nationalistes ne pourront encore qu'aggraver les choses, c'est une plongée dans le tiers-monde. Ainsi, il n’a pas fallu deux ans pour que se dissipent les illusions sur les «marchés» miraculeux qui étaient censés s'ouvrir à l'Est. Ces pays, déjà endettés jusqu'au cou, ne pourront pas acheter grand chose aux pays les plus développés et ces derniers, déjà confrontés à une crise des liquidités sans précédent, ne dispenseront qu'avec la plus extrême parcimonie leurs crédits à des économies qui apparaissent de plus en {dus comme des gouffres sans fond. Il n'y aura pas de « plan Marshall » pour les pays de l'Est, pas de réelle reconstruction de leur économie leur permettant de relancer un tant soit peu la production des pays les plus industrialisés.

9) L'aggravation considérable de la situation de l'ensemble de l'économie mondiale va se traduire par la poursuite et l'intensification a un niveau sans précédent des attaques capitalistes contre la classe ouvrière de tous les pays. Avec le déchaînement de la guerre commerciale, de la compétition pour des marchés de plus en plus restreints, les baisses des salaires réels et l'aggravation des conditions de travail (augmentation des cadences, économies sur la sécurité, etc.) vont côtoyer la réduction massive des prestations sociales (éducation, santé, pensions, etc.) et des effectifs au travail. Le chômage, dont la courbe a repris brutalement en 1991 un cours ascendant dans les principaux pays avancés (28 millions de chômeurs dans l'OCDE contre 24,6 millions en 1990) est destiné à dépasser de loin ses niveaux les plus élevés du début des années 1980. C'est une misère sordide, intenable, qui attend la classe ouvrière, non seule ment dans les pays moins développés mais aussi dans les plus riches d'entre eux. Le sort qui aujourd'hui accable les ouvriers des ex-pays «socialistes» indique aux ouvriers des métropoles d Occident la di rection vers où s'acheminent leurs conditions d'existence. Cependant, il serait totalement faux « de ne voir dans la misère que la misère», comme Marx le reprochait déjà à Proudhon. Malgré la somme tragique de souffrances qu'elle représente pour la classe ouvrière, et en bonne partie à cause d'elle, l'aggravation présente et à venir de la crise capitaliste porte avec elle la reprise des combats de classe et de la progression de la conscience dans les rangs ouvriers.

10) De façon paradoxale mais parfaitement explicable et prévue par le CCI depuis l'automne 1989, l'effondrement du stalinisme, c'est-à-dire du fer de lance de la contre-révolution qui a suivi la vague révolutionnaire du premier après-guerre, a provoque un recul très sensible de la conscience dans la classe ouvrière. Cet effondrement a permis un déchaînement sans précédent des campagnes sur le thème de la «mort du communisme», de la «victoire du capitalisme» et de la «démocratie» qui n'a pu qu'accentuer la désorientation de la grande majorité des ouvriers sur la perspective de leurs combats. Cependant, cet événement n'a eu qu’un impact limité, en durée et en profondeur, sur la combativité ouvrière, comme les luttes du printemps 1990 dans différents pays l'ont attesté. En revanche, à partir de l'été 1990, la crise et la guerre du Golfe, en développant un fort sentiment d'impuissance dans les rangs du prolétariat des pays les plus avancés (qui étaient tous impliqués, directement ou indirectement, dans l'action de la «coalition») ont constitué un facteur très important de paralysie de sa combativité. En même temps, ces derniers événements, en mettant à nu les mensonges sur le «nouvel ordre mondial», en dévoilant le comportement criminel des «grandes démocraties» et de tous les défenseurs patentés des «droits de l'homme», ont contribué à saper une partie de l'impact sur les consciences ouvrières des campagnes de la période précédente. C'est bien pour cette raison que les principaux secteurs de la bourgeoisie ont pris soin d'accompagner leurs «exploits» au Moyen-Orient d'un tel écran de mensonges, de campagnes médiatiques et de nouvelles opérations «humanitaires», notamment en faveur des Kurdes qu'ils avaient eux-mêmes livrés à la répression par le régime de Saddam Hussein.

11) Le dernier acte de cet ensemble d'événements affectant les conditions de développement de la conscience et de la combativité dans la classe ouvrière s'est joué à partir de l'été 1991 avec :

- le putsch manqué en URSS, la disparition de son parti dirigeant et la dislocation de ce pays ;

- la guerre civile en Yougoslavie.

Ces deux événements ont provoqué un nouveau recul de la classe ouvrière, tant au plan de sa combativité que de la conscience en son sein. S'il n'a pas eu un impact comparable à celui des faits de la seconde partie de 1989, l'effondrement du régime prétendument «communiste» en URSS et la dislocation du pays qui avait connu la première révolution prolétarienne victorieuse a attaqué plus en profondeur encore la perspective du communisme dans la conscience des masses ouvrières. En même temps, les nouvelles menaces d'affrontements militaires catastrophiques (y compris avec l'arme nucléaire) surgies de cette dislocation ont participé à accentuer le sentiment d'inquiétude impuissante en leur sein. Ce même sentiment a été amplifié par la guerre civile en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres es grandes concentrations ouvrières d'Europe occidentale, dans la mesure où le prolétariat de celles-ci ne pouvait qu'assister en spectateur a des massacres absurdes et qu'il était obligé de s'en remettre au bon vouloir des gouvernements et des institutions internationales (CEE, ONU) pour qu'ils prennent fin. De plus, la conclusion (provisoire) de ce conflit, où les grandes puissances ont envoyé leurs troupes avec une «mission de paix» sous l'égide de l'ONU, n'a pu que redorer le blason, terni par la guerre du Golfe, des unes et de l'autre.

12) Les événements de Yougoslavie sont venus mettre en évidence la complexité du lien qui existe entre la guerre et la prise de conscience du prolétariat. Historiquement, la guerre a constitué un puissant facteur tant de la mobilisation que de la prise de conscience de la classe ouvrière. Ainsi, la Commune de Paris, la révolution de 1905 en Russie, celle de 1917 dans ce même pays, celle de 1918 en Allemagne étaient des résultats de la guerre. Mais en même temps, comme le CCI l'a mis en avant, la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à l'extension de la révolution à l'échelle mondiale. De même, la seconde guerre mondiale a démontré que, désormais, il était illusoire de miser sur un surgisse- ment du prolétariat au cours d'un conflit impérialiste généralisé et que celui-ci constituait. Au contraire, un facteur d'enfoncement de la classe dans la contre-révolution. Cependant, la guerre impérialiste n'a pas perdu pour autant sa capacité de mettre en relief aux yeux des prolétaires la nature profondément barbare du capitalisme décadent et des menaces qu'il fait courir à la survie de l'humanité, le comportement de gangsters des «hommes de bonne volonté» qui gouvernent le monde bourgeois et le fait que la classe ouvrière constitue la principale victime de ce type d'agissements. C'est pour cela que la guerre du Golfe a pu agir, partiellement, comme antidote au poison idéologique déversé au cours de l'année 989. Mais, aujourd'hui, pour que la guerre puisse avoir un tel impact positif sur la conscience des masses ouvrières, il est nécessaire que ces différents enjeux apparaissent clairement aux yeux des prolétaires, ce qui suppose :

- que ces derniers ne soient pas massivement embrigadés derrière les drapeaux nationaux (et c'est pour cette raison que les différents conflits qui déchirent les régions où régnait le stalinisme ne font qu'accentuer le désarroi des ouvriers qui s'y trouvent) ;

- que la responsabilité, dans la barbarie et les massacres, des Etats des pays avancés soit évidente et non masquée par les circonstances locales (conflits ethniques, haines ancestrales) ou des opérations «humanitaires» (comme les «missions de paix» de l'ONU).

Dans la période qui vient, ce n'est pas des affrontements comme ceux de la Yougoslavie ou du Caucase qu'il faut attendre une impulsion e la prise de conscience clans les masses ouvrières. En revanche, la nécessité pour les grandes puissances de s'impliquer de plus en plus de manière directe dans les conflits militaires va constituer un facteur important de prise de conscience dans les rangs ouvriers, particulièrement dans les secteurs décisifs du prolétariat mondial qui justement vivent dans ces pays.

13) Plus généralement, les différentes conséquences de l'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste n'agissent pas dans la même direction du point de vue du processus de prise de conscience dans l'ensemble de la classe ouvrière. Ainsi, les caractéristiques spécifiques de la phase de décomposition, notamment le pourrissement sur pieds de la société et le chaos, constituent pour l'heure un facteur d'accroissement de la confusion dans la classe ouvrière. Il en est ainsi, par exemple, des convulsions dramatiques qui affectent l'appareil politique de la bourgeoisie dans les pays sortant du prétendu «socialisme réel» ou dans certain pays musulmans (montée de l’intégrisme). Dans les pays avancés également, les différents soubresauts qui secouent cet appareil politique, à une échelle bien moindre évidemment, et sans échapper au contrôle des forces bourgeoises dominantes (montée des mouvements xénophobes en France, en Belgique, dans l'Est de l'Allemagne, succès électoraux des partis régionalistes en Italie, des écologistes en France ou en Belgique), sont efficacement utilisés pour attaquer la conscience des ouvriers. En réalité, les seuls éléments qui agissent favorablement à la prise de conscience du prolétariat sont ceux qui appartiennent à la décadence dans son ensemble, et non spécifiquement à la phase de décomposition : la guerre impérialiste avec une participation directe des métropoles du capitalisme et la crise de l'économie capitaliste.

14) De même qu'il importe de sa voir distinguer la contribution des différents aspects de l'impasse tragique dans laquelle se trouve la société à la prise de conscience de l'ensemble de la classe ouvrière, il est nécessaire de discerner les diverses façons dont cette situation affecte chacun de ses secteurs. En particulier, il doit être clair, comme le CCI l'a mis en évidence depuis le début des années 1980, que le prolétariat des ex-pays «socialistes» est confronte à d'énormes difficultés dans sa prise de conscience. Malgré les terribles attaques qu'il a déjà subies et qu'il subira encore plus, malgré les combats, même de grande ampleur, qu'il va encore mener contre ces attaques, ce secteur de la classe ouvrière mondiale se distingue par sa faiblesse politique qui en fait une proie relativement facile pour les manoeuvres démagogiques des politiciens bourgeois. Ce n’est que 'expérience et l’exemple des combats des secteurs les plus avancés de la classe, notamment ceux d'Europe occidentale, contre les pièges les plus sophistiqués tendus par la bourgeoisie qui permettra aux ouvriers d'Europe de l'Est d'accomplir des pas décisifs dans le processus de prise de conscience.

15) De même, au sein de l'ensemble de la classe ouvrière mondiale, il importe d'établir également une claire distinction, pour ce qui concerne la façon dont les bouleversements depuis 1989 ont été perçus, entre les minorités d'avant-garde et les grandes masses du prolétariat. Ainsi, autant ces dernières ont subi de plein fouet la succession des différentes campagnes de la bourgeoisie, et ont été conduites de façon très sensible à se détourner de toute perspective de renversement du capitalisme, autant les mêmes événements et les mêmes campagnes ont provoqué un regain d'intérêt, une mobilisation à l'égard des positions révolutionnaires de la part des petites minorités qui ont refusé de se laisser entraîner et assourdir par les discours sur la «mort du communisme». C'est une nouvelle illustration du fait que contre le scepticisme, le désarroi et le désespoir que les différents aspects de la décomposition font peser sur l'ensemble de la société, et notamment sur la classe ouvrière, le seul antidote est constitué par l'affirmation de la perspective communiste. Cet accroissement récent de l'audience des positions révolutionnaires est également la confirmation de la nature du cours historique tel qu'il s'est développé à partir de la fin des années 1960, un cours aux affrontements de classe et non à la contre-révolution, un cours que les événements des dernières années, aussi néfastes qu'ils aient pu être en majorité pour la conscience du prolétariat, n'ont nullement pu renverser.

16) Et c'est bien parce que le cours historique n'a pas été renversé, parce que la bourgeoisie n'a pas réussi avec ses multiples campagnes et manoeuvres à infliger une défaite décisive au prolétariat des pays avancés et à l'embrigader derrière ses drapeaux, que le recul subi par ce dernier, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité, sera nécessairement surmonté. Déjà, l'aggravation considérable de la crise capitaliste, et particulièrement dans les pays les plus développés, constitue un facteur de premier ordre de démenti de tous les mensonges sur le «triomphe» du capitalisme, même en l'absence de luttes ouvertes. De même, l'accumulation du mécontentement provoqué par la multiplication et l'intensification des attaques résultant de cette aggravation de la crise ouvrira, à terme, le chemin à des mouvements de grande ampleur qui redonneront confiance à la classe ouvrière, lui rappelleront qu'elle constitue, dès à présent, une force considérable dans la société et permettront à une masse croissante d'ouvriers de se tourner de nouveau vers la perspective du renversement du capitalisme. Il est évidemment encore trop tôt pour prévoir à quel moment prendront place de tels mouvements. Dans l'immédiat, les luttes ouvrières se situent à un des niveaux les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce dont il faut être certain c'est que, dès à présent, se développent en profondeur les conditions de leur surgissement ce qui doit inciter les révolutionnaires à une vigilance croissante afin qu'ils ne soient pas surpris par un tel surgissement et qu'ils soient préparés à intervenir en son sein pour y mettre en avant la perspective communiste.

CCI, 29/3/1992.

Vie du CCI:

Récent et en cours:

- Luttes de classe [7]

1492 : « découverte de l'Amérique » : la bourgeoisie fête 500 ans de capitalisme

- 16012 reads