Revue Internationale no 60 - 1e trimestre 1990

- 3325 reads

Ecroulement du bloc de l'est la faillite définitive du stalinisme

- 5008 reads

Présentation des 'Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est"

Les "Thèses"publiées dans ce numéro, ont été adoptées début octobre 1989. Depuis, les événements à l'Est se sont précipités, se télescopant les uns les autres, semaine après semaine, provoquant des situations qui, il y a encore 6 mois, eussent semblé inconcevables. A peine assistions-nous en août 1989 à cette incongruité que Solidarnosc hier encore clandestin - et qui plus est un "syndicat" - accède au gouvernement en Pologne, que d'autres événements, d'une portée historique considérable, secouaient tour à tour tous les pays de l'Est.

La Hongrie, où le parti "communiste" change de nom et proclame sa volonté de devenir social-démocrate, devient elle-même une simple république sans adjectif, renvoyant ainsi aux oubliettes de l'histoire son habit de démocratie populaire" et son appartenance au camp "socialiste". En RDA, l'élément "sage" du bloc de l'Est, son maillon apparemment le plus solide, alors que plus de 100 000 personnes, parmi la force de travail la plus qualifiée, ont déjà quitté, depuis le début de l'année ce pays du "socialisme réel" pour rejoindre la RFA, des manifestations de plus en plus importantes se développent dans toutes les villes, réclamant pêle-mêle des élections libres, la légalisation de l'opposition, la liberté de voyager. Honecker démissionne pour être écarté définitivement quelques semaines plus tard d'un parti contraint de renoncer à son rôle dirigeant exclusif et d'ouvrir le "mur de Berlin", symbole du renforcement en 1961 du partage du monde de la 2e guerre mondiale décidé à Yalta en 1944. En Bulgarie, puis en Tchécoslovaquie, les régimes hérités du stalinisme s'effondrent à leur tour.

Cette accélération de la situation, des convulsions qui se généralisent à tous les pays de l'Est, confirme le cadre tracé par les "thèses" quant à la crise historique du stalinisme et à ses racines. De plus, le rythme auquel les événements se succèdent fait que ce qui n'était encore qu'une perspective, se trouve aujourd'hui déjà totalement réalisé, à savoir l'effondrement définitif du stalinisme et la totale implosion du bloc de l'Est, réduisant dès aujourd'hui celui-ci à une simple fiction, fiction qui va rejoindre rapidement les poubelles de l'Histoire.

Cette situation, qui voit d'ores et déjà l'URSS et les pays de l'Est cesser de constituer un bloc impérialiste, a une importance historique considérable et marque le tournant le plus important depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la reprise historique du combat prolétarien à la fin des années 1960, et ce tant sur le plan de l'impérialisme (l'ensemble des constellations impérialistes issues des accords de Yalta va être profondément déstabilisé), que sur le plan de ce qui reste plus que jamais la seule réelle alternative à la décomposition, à la barbarie, au chaos croissant provoqué par la crise historique du système capitaliste à un niveau mondial: la lutte prolétarienne ».

Crise et faillite du stalinisme sont celles du capitalisme, non du communisme

Les "thèses" développent longuement ce qui est à la racine de cette faillite :

- la crise généralisée du mode de production capitaliste à l'échelle mondiale ;

- l’échec de cette forme extrême, caricaturale, du capitalisme d'Etat que représente le stalinisme, produit et facteur de la contre-révolution en Russie.

Ce caractère aberrant du stalinisme n'a fait que renforcer considérablement les difficultés de capitalismes déjà faibles et arriérés face à la crise, et à l'exacerbation de la concurrence qu'elle provoque sur un marché mondial déjà sursaturé. Nous ne reviendrons donc pas ici sur les racines de l'effondrement définitif du stalinisme et du bloc de l'Est, mais nous nous attacherons à en actualiser l'évolution.

Il y a aujourd'hui un déchaînement de mensonges à cette occasion, et en premier lieu, le principal et le plus crapuleux d'entre eux : celui prétendant que cette crise, cette faillite c'est celle du communisme, celle du marxisme ! Démocrates et staliniens se sont toujours retrouvés, au-delà de leurs oppositions, dans une sainte-alliance, dont le premier fondement est de dire aux ouvriers que c'est le socialisme qui, au-delà de ses travers et déformations, règne à l'Est. Pour Marx, Engels, Lénine, Luxemburg, et pour l'ensemble du mouvement marxiste, le communisme a toujours signifié la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, la fin des classes, la fin des frontières, cela n'étant possible qu'à l'échelle mondiale, dans une société où règne l'abondance, "à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités", où "le règne du gouvernement des hommes cède la place à celui de l'administration des choses". Prétendre qu'il y aurait quelque chose de "communiste" ou d'engagé sur la voie du "communisme" en URSS et dans les pays de l'Est, alors que régnent en maître exploitation, misère, pénurie généralisée, représente le plus grand mensonge de toute l'histoire de l'humanité, mensonge aussi énorme que prétendre que les rapports entre serfs et seigneurs au Moyen Age avaient quelque chose de socialiste !

A l'Est les staliniens n'ont pu imposer ce mensonge que grâce à la terreur la plus brutale. L'instauration et la défense du "socialisme en un seul pays" se sont faites au prix de la plus sanglante et de la plus terrible contre-révolution, où tout ce qui pouvait subsister d'octobre 1917, et en premier lieu du parti bolchevique, a été férocement et systématiquement décimé, anéanti sous les coups et dans les geôles du stalinisme, avant de livrer à la déportation et à la mort, des dizaines de millions d'êtres humains. Cette féroce dictature, concentré hideux de tout ce que le capitalisme décadent contient de barbarie, n'a eu sans cesse que deux armes pour assurer sa domination: la terreur et le mensonge.

Ce mensonge représente un atout considérable pour toutes les fractions de la bourgeoisie face au cauchemar que représente pour celle-ci "le spectre du communisme", la menace que fait peser sur sa domination la révolution prolétarienne. Or, la révolution d'octobre 1917 en Russie et la vague révolutionnaire mondiale qui l'a suivie jusqu'au début des années 1920, restent jusqu'à présent le seul moment de l'histoire où la domination bourgeoise a été ou renversée par le prolétariat (en Russie en 1917) ou réellement menacée par celui-ci (en Allemagne en 1919). Dès lors, identifier Octobre, identifier la révolution prolétarienne avec son bourreau et son fossoyeur : la contre-révolution stalinienne, représente pour tous nos bons "démocrates" un atout majeur dans la défense de l’ordre bourgeois. Pendant plusieurs décennies, le fait qu'une majorité de la classe ouvrière identifiait positivement, grâce à l'immense prestige d'Octobre 1917, révolution et stalinisme, communisme et régimes de l'Est, a été le facteur idéologique le plus puissant responsable de l'impuissance du prolétariat. Il a été l'instrument de sa soumission jusqu'à accepter de se faire massacrer dans la deuxième boucherie mondiale, justement au nom de la défense du camp "socialiste", allié pour l'occasion au camp de la "démocratie", contre le fascisme, après avoir été l'allié de Hitler au début de la guerre. Le prolétariat n'a jamais été aussi faible, aussi soumis à l'idéologie dominante que lorsque les partis staliniens ont été forts, auréolés qu'ils étaient encore du prestige de l'Octobre rouge. Mais, lorsque cette croyance dans le caractère prétendument socialiste de l'URSS s'est effritée, sous les coups de la reprise historique des combats de la classe ouvrière à l'Est comme à l'Ouest depuis 1968, jusqu'à provoquer un profond rejet du stalinisme dans l'ensemble du prolétariat, il était encore plus vital pour les "démocraties" de maintenir en vie cette monstrueuse fiction du "socialisme" à l'Est. A l'heure où l'aiguillon de la crise à nouveau ouverte du système capitaliste, à l'échelle mondiale, poussait, et pousse de plus en plus les prolétaires à élargir et renforcer leur combat contre la bourgeoisie et son système ; à l'heure où se posait, et se pose de plus en plus à la classe ouvrière la question de donner une perspective à son combat ; il ne fallait surtout pas que la mise à nu de ce plus grand mensonge de l'Histoire : l'identification entre stalinisme et communisme, ne favorise le développement dans le prolétariat de la perspective de la révolution.

C'est pourquoi le maintien de cette fiction représente plus que jamais un enjeu considérable pour la bourgeoisie. Le maintien de ce monstrueux accouplement entre "révolution" et "stalinisme", après avoir servi en "positif", sert aujourd'hui en "négatif", en tant que repoussoir à toute idée de perspective de révolution. Au moment où, pour l'ensemble de l'humanité, est posée de plus en plus crûment l'alternative historique, socialisme ou barbarie sans fin, jusqu'à l'holocauste final, il est vital pour la bourgeoisie de discréditer et de salir le plus possible la perspective du communisme aux yeux des ouvriers.

C'est pourquoi, avec l'effondrement définitif du stalinisme, les "démocrates" redoublent d'effort pour maintenir en vie ce répugnant mensonge : "Octobre 1917 = stalinisme", "marxisme = stalinisme", "URSS = communisme". Avec tout le cynisme dont est capable la classe dominante, on étale partout l'image de ces dizaines de milliers d'ouvriers fuyant le "socialisme" pour rejoindre les pays "d'abondance et de liberté" que sont censées être les "démocraties" capitalistes occidentales. Ce faisant, on essaye de discréditer, aux yeux des prolétaires, toute perspective d'une autre société que celle basée sur le profit et l'exploitation de l'homme par l'homme. Et plus encore on assène la mystification selon laquelle la "démocratie" serait sinon le meilleur, du moins "le moins pire" des systèmes. Enfin, et c'est là un danger bien réel, on tente également d'entraîner les ouvriers à l'Est à lutter pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, à épouser la lutte que se livrent les cliques "réformatrices" et staliniennes - Gorbatchev ou Eltsine contre Ligatchev en URSS, "Nouveau Forum" contre SED en RDA, etc. -, et sans compter les différentes "nationalités".

La classe ouvrière, chaque fois qu'elle est tombée dans un tel piège au cours de son histoire, non seulement n'a rien obtenu, mais s'est en fin de compte toujours fait massacrer, comme dans la guerre d'Espagne en 1936-39, au nom du mirage de la "république" bourgeoise. Staliniens et "démocrates", staliniens et "anti-staliniens" ne sont, en réalité, que deux facettes d'un même visage, celui de la dictature bourgeoise. Il faut se rappeler qu'au cours de la seconde boucherie mondiale, les "démocraties" anglaise et nord-américaine n'ont pas hésité à s'allier avec Staline pour mener à bien la guerre contre l'Allemagne. Leur opposition d'alors, qui aboutit au partage du monde en deux zones d'influence antagoniques, ne relève pas d'une opposition idéologique, entre un bloc qui serait "socialiste" et un bloc capitaliste. Elle est bel et bien l'expression de deux blocs, également capitalistes et impérialistes, devenus rivaux.

C'est seulement lorsque l'URSS, profitant de l'écroulement de l'impérialisme allemand, a pu constituer en bloc impérialiste la zone d'influence dont elle a hérité en Europe, que les "démocraties" ont soudainement redécouvert qu'on ne pouvait que s'opposer à un système "communiste" et "totalitaire". Avant la guerre, l'URSS était isolée et une puissance de second ordre, et on pouvait s'allier avec ce même système "communiste et totalitaire". Ce n'est plus le cas lorsque celui-ci, dans les années 50, est une puissance impérialiste de premier plan, et donc un rival impérialiste sérieux!

C'est pourquoi, si le prolétariat ne peut que vomir le stalinisme et les staliniens, il doit tout autant rejeter le camp de la "démocratie" et des "anti-staliniens". Il n'a pas à choisir, sous peine d'abandonner le terrain de classe, de servir alors d'otage et d'être la victime impuissante, dans une lutte qui n'est pas la sienne, entre ces deux bourreaux capitalistes de la révolution prolétarienne que furent le stalinisme et la "démocratie" qui redore son blason aujourd'hui.

C'est la "social-démocratie" qui, ne l'oublions jamais, en écrasant la révolution en Allemagne de 1919 à 1923, condamnant ainsi la révolution russe à un terrible isolement, a ouvert la route au stalinisme et au fascisme.

Fin du bloc impérialiste russe fin de "Yalta" vers le chaos mondial

L'effondrement de ce pur produit de la contre-révolution qu'est le stalinisme, ne peut s'effectuer qu'à travers des convulsions toujours plus profondes, plus généralisées jusqu'à créer une situation de véritable chaos dans ce qui était jusqu'à présent la seconde puissance impérialiste mondiale et le deuxième "bloc".

On assiste, jour après jour, à la généralisation de ces convulsions, à la perte croissante de contrôle de la bourgeoisie sur les événements.

Le syndicat Solidarnosc entre au gouvernement en Pologne, avec comme objectif la "libéralisation de l'économie" et la volonté ouvertement déclarée de se "rapprocher" de l'Ouest, sans que Moscou ne puisse s'y opposer, feignant de l'encourager.

Le parti stalinien au pouvoir en Hongrie change de nom, se proclame social-démocrate, revendique un statut de neutralité pour ce pays, demande son adhésion à l'un des plus importants organismes du bloc de l'Ouest, le Conseil de l'Europe, ce qui équivaut à quitter le Pacte de Varsovie : Gorbatchev envoie un télégramme de félicitations.

En Bulgarie, en RDA, en Tchécoslovaquie, les vieux staliniens sont écartés. La RDA ouvre ses frontières où s'engouffrent des centaines de milliers de personnes.

Partout (sauf en Roumanie au moment de la rédaction de cet article), se produisent quotidiennement des changements dont un seul d'entre eux aurait entraîné l'envoi immédiat des chars russes il y a quelques années. Ce n'est pas là l'expression d'une politique délibérément choisie de la part de Gorbatchev, comme on le présente en général, mais la manifestation de la crise dans l'ensemble du bloc, et en même temps de la faillite historique du stalinisme. La rapidité de ces événements, et le fait que ceux-ci touchent désormais de plein fouet le pilier central sur lequel reposait le bloc de l'Est, la RDA, est le plus sûr symptôme que le deuxième bloc impérialiste mondial a totalement implosé.

Ce changement est désormais irréversible et touche non seulement le bloc, mais son coeur, sa tête, l'URSS elle-même, dont la manifestation la plus claire d'écroulement est le développement du nationalisme sous la forme de revendications d'"autonomie" et d'"indépendance" dans les régions périphériques d'Asie centrale, de la côte de la mer Baltique, et également d'une région aussi importante pour l'économie nationale soviétique que l'Ukraine.

Or, pour un bloc impérialiste, dès qu'un chef de file n'est plus capable de maintenir un tant soit peu la cohésion d'ensemble, et plus encore, dès qu'il n'est plus capable de maintenir l'ordre à l'intérieur même de ses frontières, il ne peut que perdre son statut de puissance mondiale. L'URSS et son bloc ne sont plus au centre des antagonismes interimpérialistes entre deux camps capitalistes, qui est la polarisation ultime que peut atteindre l'impérialisme au niveau mondial dans la période de décadence du capitalisme.

L'implosion du bloc de l'Est, sa disparition en tant qu'enjeu dominant des conflits inter-impérialistes, implique la remise en cause radicale des accords de Yalta, et la généralisation d'une instabilité de l'ensemble des constellations impérialistes constituées sur la base de ces accords, y compris du bloc de l'Ouest dominé depuis 40 ans par les USA. A son tour ce dernier ne peut que connaître, à terme, une remise en cause de ses propres fondements. Si, au cours des années 1980, c'est la cohésion de tous les pays occidentaux contre le bloc russe, qui a constitué un facteur supplémentaire de l'effondrement de ce dernier, le ciment de cette cohésion n'existe plus aujourd'hui. S'il n'est pas possible de prévoir le rythme et les formes que prendra l'évolution de la situation, la perspective est à des tensions entre les grandes puissances au sein du bloc occidental actuel, à la reconstitution à terme de deux nouveaux blocs impérialistes à l'échelle internationale, pour, en l'absence d'une réponse prolétarienne, une nouvelle boucherie mondiale. L'effondrement définitif du stalinisme et son corollaire, l'implosion du bloc impérialiste de l'Est, sont donc porteurs dès à présent d'une déstabilisation de l'ensemble des constellations impérialistes issues de Yalta.

La remise en cause de l'ordre impérialiste hérité de la 2e guerre mondiale, et le fait que la reconstitution de deux nouveaux camps impérialistes majeurs prendra inévitablement un certain temps, ne signifient en aucune façon la disparition des tensions impérialistes. La crise généralisée du mode de production capitaliste ne peut que pousser toujours plus tous les pays, du plus grand au plus petit, et au sein de chaque pays les différentes fractions de la bourgeoisie, à tenter de régler sur le terrain militaire les conflits et la concurrence qui les opposent. Aujourd'hui, la guerre déchire toujours le Liban, l'Afghanistan, le Cambodge, le Salvador, etc. Loin de signifier la paix, l'implosion des blocs issus de Yalta est porteuse, comme la décomposition du système capitaliste qui en est à l'origine, de toujours plus de tensions et de conflits. Les appétits de sous-impérialismes, jusque là déterminés surtout par la division mondiale entre deux camps principaux, que les têtes de bloc ne dominent plus aujourd'hui comme auparavant, vont se développer.

Le stalinisme ne meurt pas pacifiquement en cédant tranquillement sa place à des formes "démocratiques" de la dictature bourgeoise. Il n'y aura pas de transition "en douceur" mais au contraire le chaos. L'agonie de la charogne stalinienne va se faire dans une "libanisation" de l'ensemble du bloc de l'Est. Les affrontements entre cliques bourgeoises rivales nationalistes en URSS même, les tensions entre Hongrie et Roumanie, RDA et Tchécoslovaquie, Roumanie et URSS, RDA et Pologne, etc., les débuts de pogroms auxquels on assiste actuellement en Moldavie, en Arménie, en Azerbaïdjan, indiquent et montrent la perspective de la décomposition généralisée, concentré de toute la barbarie du capitalisme décadent.

Conséquences pour le prolétariat de la décomposition généralisée du bloc de l'est

Derrière les réformes, la "démocratisation", les tentatives de libéraliser l'économie, derrière tous les beaux discours sur "les lendemains qui chantent", la réalité que vivent les ouvriers, c'est d'ores et déjà une dégradation considérable de leurs conditions de vie pourtant déjà très dures. On manque de tout en Pologne et en URSS, on ne trouve presque plus de savon et de sucre à Moscou et Leningrad pourtant traditionnellement mieux approvisionnées. Partout le rationnement se généralise et devient de plus en plus drastique. L'hiver va être terrible car les mesures de libéralisation décidées en Pologne, Hongrie et amorcées en URSS, cela veut dire qu'il y aura toujours pénurie et que le marché noir va devenir de plus en plus inaccessible pour les ouvriers, car le taux d'inflation va bientôt atteindre trois chiffres comme en Pologne, et la vérité des prix va toucher en premier lieu les produits de première nécessité. La libéralisation de l'économie, et son corollaire l'autonomie des entreprises, cela veut dire l'apparition et le développement d'un chômage massif. On mesure l'ampleur de ce chômage, lorsque l'on sait qu'en Pologne, plus d'un tiers des ouvriers devrait être licencié en cas de fermeture des usines non rentables (dixit les experts économiques du gouvernement de Solidarité). En URSS, alors que déjà plusieurs millions d'ouvriers sont de fait au chômage, c'est 11 à 12 millions d'ouvriers qu'il faudrait réduire au chômage d'ici cinq ans. En Hongrie, c'est la majorité des usines que l’on devrait fermer pour cause d'obsolescence et de non-compétitivité ! C'est donc une misère terrible, digne des pays du "tiers-monde", qui attend et tend déjà à toucher le prolétariat de l'Est.

Face à de telles attaques, ce prolétariat va se battre, va tenter de résister, comme le font par exemple les mineurs sibériens qui ont repris leurs grèves de l'été pour réclamer le respect des accords passés avec le gouvernement. Il y a et il y aura des grèves. Mais la question est : dans quel contexte, dans quelles conditions vont se dérouler ces grèves ? La réponse ne doit souffrir d'aucune ambiguïté : une extrême confusion due à la faiblesse et l'inexpérience politique de la classe ouvrière à l'Est, inexpérience rendant particulièrement vulnérable la classe ouvrière à toutes les mystifications démocratiques, syndicales et au poison nationaliste. On le voit en Pologne, en Hongrie, en URSS, où des ouvriers russophones font grève contre des ouvriers baltes et vice versa, ou encore Azéris et Arméniens. Le symbole, sans aucun doute le plus tragique de cette arriération politique du prolétariat de l'Est, c'est ce qui se passe en RDA. Le prolétariat de ce pays hautement industrialisé, situé en plein coeur de l'Europe, ce prolétariat, qui avait été au coeur de la révolution allemande en 1919 (en Saxe et Thuringe), qui avait le premier exprimé son rejet du stalinisme en 1953, manifeste aujourd'hui massivement, mais manifeste en étant totalement dilué dans la population. On crie "Gorby ! Gorby !" en revendiquant pêle-mêle la démocratie, la légalisation des partis d'opposition, sans jamais que ne s'affirment, ne serait-ce qu'embryonnairement, de revendications en tant que classe ouvrière. C'est une image terrible que de voir cette classe ouvrière allemande "s'organiser" à partir des églises luthériennes et se noyer dans le "peuple" en général !

La haine du stalinisme est si forte, si viscérale, que le mot même de prolétariat paraît "maudit", contaminé par la charogne du stalinisme. Ce faisant, en crevant le stalinisme empuantit encore l'atmosphère, et rend un dernier et précieux service à la bourgeoisie, en paraissant condamner aux yeux des prolétaires de l'Est jusqu'à toute revendication de l'identité et des intérêts de la classe ouvrière, en transformant en un terrifiant repoussoir, en cauchemar, toute idée de révolution.

Cet héritage de la contre-révolution stalinienne pèse terriblement. Même si, sans nul doute, la combativité ouvrière à l'Est ne pourra que se manifester face à des attaques de plus en plus insupportables, la conscience de classe, elle, connaîtra d'immenses difficultés pour se frayer un chemin. On ne peut pas exclure la possibilité, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, de se faire embrigader et massacrer pour des intérêts qui lui sont totalement opposés, dans des luttes entre cliques nationalistes ou entre cliques "démocratiques" et staliniennes.

Le prolétariat dans son ensemble, internationalement, se trouve face à un surcroît de difficultés, pour le développement de la prise de conscience de la classe, provoquées par cette nouvelle situation (Voir l'article Des difficultés accrues pour le prolétariat dans ce numéro).

Perspectives

Nous entrons dans une période totalement nouvelle qui va profondément modifier aussi bien la configuration des constellations impérialistes (le bloc de l'Ouest va lui aussi être touché, même si c'est à un degré moindre et à un rythme moins frénétique, par les convulsions et l'instabilité, cela est inévitable dans la mesure où son fondement, sa raison d'être principale, l'autre bloc, a cessé d'exister) que les conditions dans lesquelles se déroulaient jusqu'à présent les combats de classe.

Dans un premier temps, cette période nouvelle va être une période difficile pour le prolétariat, car en dehors du poids accru de la mystification démocratique, et ce y compris à l’Ouest, il va être confronté à la nécessité de comprendre les nouvelles conditions dans lesquelles son combat va se dérouler. Cela prendra inévitablement du temps, d'où la profondeur du recul dont parlent les "thèses". Il va devoir en particulier s'affronter de façon frontale à la mystification démocratique et notamment ses deux piliers les plus pernicieux, la social-démocratie et les syndicats.

La classe ouvrière du coeur du capitalisme, en particulier celle d'Europe occidentale, est la seule en mesure de véritablement confronter et combattre cette mystification, et a de ce fait une responsabilité historique considérablement accrue, à la mesure de la fantastique accélération de l'histoire qui se produit depuis quelques mois. Elle seule peut véritablement aider par le développement de ses luttes les ouvriers de l'Est à surmonter le piège mortel des illusions démocratiques dans lesquelles ils ont tous les risques de s'embourber.

Plus que jamais, la crise économique reste le meilleur allié du prolétariat, le stimulateur de cette confrontation indispensable à la "démocratie". La perspective d'une nouvelle récession ouverte, dont les symptômes avant-coureurs sont en train aujourd'hui de rapidement se développer (Voir l'article Crise économique mondiale : après l'Est, l'Ouest, dans ce numéro), en accélérant le rythme de l'effondrement du coeur du capitalisme, le capitalisme occidental, "en balayant les illusions sur la reprise de l'économie mondiale (...) et en dévoilant la faillite historique de l'ensemble du mode de production capitaliste et non seulement de ses avatars staliniens", va aider le prolétariat à comprendre, d'une part que la crise, l'effondrement à l'Est, n'est qu'une expression de la crise du système capitaliste en général, et d'autre part que lui seul détient la solution à la crise historique, à la décomposition généralisée du capitalisme.

Non seulement les attaques redoublées des conditions de vie du prolétariat vont contraindre la classe ouvrière à reprendre et à élargir ses luttes, mais elles vont, plus encore, face à la faillite évidente du capitalisme "libéral" et "démocratique" le contraindre à inscrire ses luttes dans ce qui reste plus que jamais la seule perspective : la révolution communiste mondiale. Plus que jamais, dans ce chaos, l'avenir appartient au prolétariat.

RN. 19/11/89

Géographique:

Questions théoriques:

- Décomposition [2]

Heritage de la Gauche Communiste:

Effondrement du bloc de l'Est : des difficultés accrues pour le prolétariat

- 6490 reads

Le stalinisme a constitué le fer de lance de la plus terrible contre-révolution subie par le prolétariat au cours de son histoire. Une contre-révolution qui a permis en particulier la plus grande boucherie de tous les temps, la deuxième guerre mondiale, et l'enfoncement de toute la société dans une barbarie sans exemple par le passé. Aujourd'hui, avec l'effondrement économique et politique des pays dits "socialistes", avec la disparition de fait du bloc impérialiste dominé par l'URSS, le stalinisme, comme forme d'organisation politico-économique du capital et comme idéologie, est en train d'agoniser. C'est donc un des plus grands ennemis de la classe ouvrière qui disparaît. Mais la disparition de cet ennemi ne facilite pas pour autant la tâche de celle-ci. Au contraire, dans sa mort elle-même, le stalinisme vient rendre un dernier service au capitalisme. C'est ce que se propose de mettre en évidence le présent article.

Dans toute l'histoire humaine le stalinisme constitue le phénomène certainement le plus tragique et haïssable qui n’ait jamais existé. Il en est ainsi non seulement parce qu'il porte la responsabilité directe du massacre de dizaines de millions d'êtres humains, parce qu'il a instauré pendant des décennies une terreur implacable sur près d'un tiers de l'humanité, mais aussi, et surtout, parce qu'il s'est illustré comme le pire ennemi de la révolution communiste, c'est-à-dire de la condition de l'émancipation de l'espèce humaine des chaînes de l'exploitation et de l'oppression, au nom justement de cette même révolution communiste. Parce que, ce faisant, il a été le principal artisan de la destruction de la conscience de classe au sein du prolétariat mondial lors de la plus terrible période de contre-révolution de son histoire.

Le rôle du stalinisme dans la contre-révolution

Depuis qu'elle a établi sa domination politique sur la société, la bourgeoisie a toujours vu dans le prolétariat son pire ennemi. Par exemple, au cours même de la révolution bourgeoise de la fin du 18eme siècle, dont on vient de célébrer en grandes pompes le Bicentenaire, la classe capitaliste a tout de suite compris le caractère subversif des idées d'un Babeuf. C'est pour cela qu'elle l'a envoyé sur l'échafaud, même si, à l'époque, son mouvement ne pouvait constituer une réelle menace pour l'Etat capitaliste ([1] [4]). Toute l'histoire de la domination bourgeoise est marquée par les massacres d'ouvriers perpétrés dans le but de protéger cette domination : massacre des canuts de Lyon en 1831, des tisserands de Silésie en 1844, des ouvriers parisiens de juin 1848, des communards en 1871, des insurgés de 1905 dans tout l'empire russe. Pour ce type de besogne la bourgeoisie a toujours pu trouver dans ses formations politiques classiques les hommes de main dont elle avait besoin. Mais lorsque la révolution prolétarienne a été inscrite à l'ordre du jour de l'histoire, elle ne s'est pas contentée de faire appel à ces seules formations pour préserver son pouvoir. Il est revenu à des partis traîtres, à des organisations que le prolétariat s'était données en d'autres temps, la responsabilité d'épauler les partis bourgeois traditionnels, ou même de prendre leur tête. Le rôle spécifique de ces nouvelles recrues de la bourgeoisie, la fonction pour laquelle ils étaient indispensables et irremplaçables, consistait en leur capacité, du fait même de leur origine et de leur appellation, à exercer un contrôle idéologique sur le prolétariat afin de saper sa prise de conscience et de l'embrigader sur le terrain de la classe ennemie. Ainsi l'honneur insigne de la Social-Démocratie en tant que parti bourgeois, son plus grand fait d'armes, ne réside pas tellement dans son rôle de responsable direct des massacres du prolétariat à partir de janvier 1919 à Berlin (où, comme ministre des armées, le social-démocrate Noske a parfaitement assumé sa responsabilité de "chien sanglant", suivant le terme dont il s'est lui même qualifié), mais bien déjà comme sergent-recruteur de la première guerre mondiale, et, par la suite, comme agent de mystification de la classe ouvrière, de division et de dispersion de ses forces, face à la vague révolutionnaire qui a mis fin et succédé à l'holocauste impérialiste. En effet, seule la trahison de l'aile opportuniste qui dominait la plupart des partis de la 2e Internationale, seul son passage avec armes et bagages dans le camp bourgeois a rendu possible l'embrigadement, au nom de la "défense de la civilisation", du prolétariat européen derrière la "défense nationale" et le déchaînement de ce carnage. De même, la politique de ces partis, qui continuaient à se prétendre "socialistes" et avaient conservé de ce fait une influence importante sur ce même prolétariat, a joué un rôle essentiel dans le maintien en son sein des illusions réformistes et démocratiques qui l'ont désarmé et lui ont interdit de suivre l'exemple donné par les ouvriers de Russie en octobre 17.

Au cours de cette période, les éléments et fractions qui s'étaient dressés contre une telle trahison, qui avaient maintenu debout, contre vents et marées, le drapeau de l'internationalisme et de la révolution prolétarienne, s'étaient regroupés au sein des partis communistes, sections de la 3e Internationale. Mais il revenait à ces mêmes partis de jouer, dans la période suivante, un rôle semblable à celui des partis socialistes. Rongés par l'opportunisme dont l'échec de la révolution mondiale avait ouvert en grand les portes, fidèles exécutants de la direction d'une "internationale" qui après avoir impulsé de façon vigoureuse cette révolution, se transformait toujours plus en simple instrument de la diplomatie de l'Etat russe à la recherche de son intégration dans le monde bourgeois, les partis communistes ont suivi le même chemin que leurs prédécesseurs. A l'image des partis socialistes, ils ont fini par s'intégrer complètement dans l'appareil politique du capital national de leurs pays respectifs. Mais, au passage, ils ont participé à la défaite des derniers soubresauts de la vague révolutionnaire de l'après-guerre, comme en Chine en 1927-28, et surtout ils ont contribué de façon décisive à la transformation de la défaite de la révolution mondiale en une terrible contre-révolution.

En effet, après cette défaite, la contre-révolution, la démoralisation et le déboussolement du prolétariat étaient inévitables. Cependant, la forme qu'a prise la contre-révolution en URSS même - non pas le renversement du pouvoir qui était sorti de la révolution d'octobre 1917, mais une dégénérescence de ce pouvoir et du parti qui le détenait - a conféré à celle-ci une étendue et une profondeur incomparablement plus importantes que si la révolution avait succombé sous les coups des armées blanches. Le parti communiste d'union soviétique (PCUS), qui avait constitué l'avant-garde incontestable du prolétariat mondial, aussi bien dans la révolution de 1917 que dans la fondation de l'Internationale communiste en 1919, s'est converti, suite à son intégration dans l'Etat post-révolutionnaire et sa confusion avec lui, en principal agent de la contre-révolution en URSS, en véritable bourreau de la classe ouvrière ([2] [5]). Mais auréolé du prestige de ses hauts faits d'armes passés, il a continué de faire illusion auprès de la majorité des autres partis communistes et de leurs militants, de même que dans les grandes masses du prolétariat mondial. C'est grâce à ce prestige, dont les partis communistes des autres pays récupèrent une part, que pourront être tolérées par ces militants et ces masses toutes les trahisons que le stalinisme va accomplir dans cette période. En particulier, l'abandon de l'internationalisme prolétarien sous couvert de la "construction du socialisme en un seul pays", l'identification au "socialisme" du capitalisme qui s'est reconstitué en URSS sous ses formes les plus barbares, la soumission des luttes du prolétariat mondial aux impératifs de la défense de la "patrie socialiste" et, en fin de compte, à la défense de la "démocratie" contre le fascisme, tous ces mensonges et toutes ces mystifications n'ont, pour une grande part, pu abuser les masses ouvrières que parce qu'ils étaient véhiculés par les partis qui continuaient à se présenter comme les héritiers "légitimes" de la révolution d'Octobre, alors qu'ils en étaient les assassins. C'est ce mensonge - l'identification entre stalinisme et communisme - probablement le plus grand de l'histoire, et en tout cas le plus répugnant, auquel tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale ont prêté leur concours ([3] [6]), qui a permis que la contre-révolution atteigne l'ampleur qu'on lui a connue, paralysant plusieurs générations d'ouvriers, les livrant pieds et poings liés à la deuxième boucherie impérialiste, venant à bout des fractions communistes qui avaient lutté contre la dégénérescence de l'Internationale communiste et de ses partis, ou bien les réduisant à l'état de petits noyaux complètement isolés.

En particulier, au cours des années 1930, c'est aux partis staliniens qu'on doit une part considérable du travail consistant à dévoyer sur un terrain bourgeois la colère et la combativité des ouvriers brutalement frappés par la crise économique mondiale. Cette crise, par l'ampleur et l'acuité qu'elle a revêtues, était le signe indiscutable de la faillite historique du mode de production capitaliste et aurait pu, à ce titre et dans d'autres circonstances, constituer le levier d'une nouvelle vague révolutionnaire. Mais la majorité des ouvriers qui voulaient se tourner vers une telle perspective sont restés prisonniers des nasses du stalinisme qui prétendait représenter la tradition de la révolution mondiale. Au nom de la défense de la "patrie socialiste" et au nom de l’antifascisme, les partis staliniens ont systématiquement vidé de tout contenu de classe les combats prolétariens de cette période et les ont convertis en forces d'appoint de la démocratie bourgeoise, quand ce n'était pas en préparatifs de la guerre impérialiste. Tel fut le cas, en particulier, des épisodes des "fronts populaires" en France et en Espagne, où une énorme combativité ouvrière fut dévoyée et anéantie par l'anti-fascisme qui se prétendait "ouvrier", colporté principalement par les staliniens. Dans ce dernier cas les partis staliniens ont fait la preuve que, en dehors même de l'URSS, où depuis des années déjà ils jouaient le rôle du bourreau, ils valaient bien, et dépassaient même de loin, leurs maîtres social-démocrates dans la tâche de massacreurs du prolétariat (voir en particulier leur rôle dans la répression du soulèvement du prolétariat de Barcelone en mai 1937 ; cf. l'article "Plomb, mitraille, prison..." dans la Revue Internationale n° 7). Au nombre des victimes dont il porte directement la responsabilité à l'échelle mondiale, le stalinisme vaut bien le fascisme, cette autre manifestation de la contre-révolution. Mais son rôle anti-ouvrier aura été bien plus considérable puisqu'il aura assumé ses crimes au nom même de la révolution communiste et du prolétariat, provoquant au sein de celui-ci un recul de sa conscience de classe sans égal dans l'histoire.

En fait, alors qu'à la fin et à la suite de la première guerre impérialiste, au moment où se développait la vague révolutionnaire mondiale, l'impact des partis communistes était directement en rapport avec la combativité et surtout la conscience dans l'ensemble du prolétariat, l'évolution de leur influence, à partir des années 1930, est en proportion inverse de la conscience dans la classe. Au moment de leur fondation, la force des partis communistes constituait, en quelque sorte, un thermomètre de la puissance de la révolution ; après qu'ils aient été vendus à la bourgeoisie par le stalinisme, la force des partis qui continuaient à se dénommer "communistes" ne faisait que mesurer la profondeur de la contre-révolution.

C'est pour cela que le stalinisme n'a jamais été aussi puissant qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cette période, en effet, constitue le point culminant de la contre-révolution. Grâce en particulier aux partis staliniens, auxquels la bourgeoisie devait d'avoir pu déchaîner une nouvelle fois le carnage impérialiste et qui s'en sont faits les meilleurs sergents-recruteurs avec les mouvements de "résistance", cette boucherie, contrairement à la première, n'a pas abouti à un surgissement révolutionnaire du prolétariat. L'occupation d'une bonne partie de l'Europe par l'"Armée rouge" ([4] [7]), d'une part, la participation des partis staliniens aux gouvernements de la "Libération", d'autre part, ont permis de faire taire toute velléité de combat du prolétariat sur son terrain de classe, par la terreur ou par la mystification, ce qui l'a plongé dans un désarroi encore plus profond que celui qu'il subissait à la veille de la guerre. Dans celle-ci, la victoire des alliés, à laquelle le stalinisme a apporté toute sa contribution, loin de déblayer le terrain pour la classe ouvrière (comme le prétendaient les trotskystes pour justifier leur participation à la "Résistance"), n'a fait que l'enfoncer encore plus dans la soumission absolue à l'idéologie bourgeoise. Cette victoire, présentée comme celle de la "Démocratie" et de la "Civilisation" sur la barbarie fasciste, a permis à la bourgeoisie de redorer de façon considérable le blason des illusions démocratiques et de la croyance en un capitalisme "humain" et "civilisé". Elle a ainsi prolongé de plusieurs décennies la nuit de la contre-révolution.

Ce n'est d'ailleurs nullement le fait du hasard si la fin de cette contre-révolution, la reprise historique des combats de classe à partir de 1968, coïncide avec un affaiblissement important, dans l'ensemble du prolétariat mondial, de l'emprise du stalinisme, du poids des illusions sur la nature de l'URSS et des mystifications antifascistes. Ce fait est particulièrement parlant dans les deux pays occidentaux où existaient les partis "communistes" les plus puissants et où se déroulent les combats les plus significatifs de cette reprise : la France en 1968 et l'Italie en 1969.

L'utilisation par la bourgeoisie de l'effondrement du stalinisme

Cet affaiblissement de l'emprise idéologique du stalinisme sur la classe ouvrière résulte pour une bonne part de la découverte par les ouvriers de la réalité des régimes qui se prétendaient "socialistes". Dans les pays dominés par ces régimes, c'est évidemment de façon très rapide que la classe ouvrière a pu constater que le stalinisme comptait parmi ses pires ennemis. Dès 1953 en Allemagne de l'Est, 1956 en Pologne et en Hongrie, les révoltes ouvrières, et leur répression sanglante, ont apporté la preuve que, dans ces pays, les ouvriers ne se faisaient pas d'illusions sur le stalinisme. Ces événements (de même aussi que l'intervention armée du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968) ont contribué également à ouvrir les yeux d'un certain nombre d'ouvriers en Occident sur la nature du stalinisme ([5] [8]), mais bien moins que les luttes de 1970, 76 et dans la place occupée par la guerre impérialiste dans leurs origines respectives. La nature ouvrière de la révolution d'Octobre est illustrée par le fait qu'elle surgit CONTRE la guerre impérialiste. La nature anti ouvrière et capitaliste des "démocraties populaires" est contresignée par le fait qu'elles sont instaurées GRACE à la guerre impérialiste. (5) Ce n'est évidemment pas le seul facteur permettant d'expliquer l'usure de l'impact du stalinisme dans la classe ouvrière, de même que de l'ensemble des mystifications bourgeoises, entre la fin de la guerre et le resurgisse ment historique du prolétariat, à la fin des années 60. D'ailleurs, dans beaucoup de pays (notamment ceux d'Europe du Nord), le stalinisme ne jouait plus, depuis la seconde guerre mondiale, qu'un rôle très secondaire par rapport à celui de la Social-démocratie dans l'encadrement des ouvriers. L'affaiblissement des mystifications antifascistes, faute de l'existence dans la majorité des pays d'un épouvantait "fasciste", de même que l'usure de l'influence des syndicats (qu'ils soient staliniens ou socio-démocrates) déjà mis fortement à contribution au cours des années 60 pour saboter les luttes, permet également d'expliquer l'amoindrissement de l'impact du stalinisme, comme de la Social-démocratie, sur le prolétariat, ce qui a permis à ce dernier, dès les premières attaques de la crise ouverte, de ressurgir sur la scène historique.

Un autre élément qui a contribué à l'usure des mystifications staliniennes est constitué par la mise en évidence, par ces luttes ouvrières, de la faillite de l'économie "socialiste". Cependant, au fur et à mesure que se confirmait cette faillite, et que reculaient d'autant les mystifications staliniennes, la bourgeoisie occidentale en profitait pour développer ses campagnes sur le thème de la "supériorité du capitalisme sur le socialisme". De même, les illusions démocratiques et syndicalistes que les ouvriers de Pologne subissaient de plein fouet ont été pleinement exploitées, notamment à partir de 1980 avec la formation du syndicat "Solidarnosc", pour redorer leur blason auprès des ouvriers d'Occident. C'est en particulier le renforcement de ces illusions, accentué encore par la répression de décembre 1981 et la mise hors-la-loi de "Solidarnosc", qui permet de comprendre le désarroi et le recul de la classe ouvrière du début des années 1980.

Le surgissement, à partir de l'automne 1983, d'une nouvelle vague de luttes massives dans la plupart des pays occidentaux développés, et particulièrement en Europe de l'Ouest, la simultanéité même de ces combats à l'échelle internationale, faisaient la preuve que la classe ouvrière était en train de se dégager de l'emprise des illusions et des mystifications qui l'avaient paralysée dans la période précédente. En particulier, le débordement des syndicats, et même leur rejet, qui s'étaient manifestés notamment lors de la grève dans les chemins de fer en France, fin 1986, et lors de la grève dans l'enseignement en Italie, en 1987, la mise en place par les gauchistes, dans ces mêmes pays et dans certains autres, de structures d'encadrement se présentant comme "non syndicales", les "coordinations", révélaient l'affaiblissement des mystifications syndicalistes. Dans la même période, cet affaiblissement s'accompagnait de celui des mystifications électorales, de plus en plus évidentes à travers la croissance des taux d'abstention lors des diverses élections, notamment dans les circonscriptions ouvrières. Mais aujourd'hui, grâce à l'effondrement des régimes staliniens, et au déchaînement des campagnes médiatiques qu'il permet, la bourgeoisie a réussi à renverser la tendance qui s'était manifestée dans tout le milieu des années 1980.

En effet, si les événements de Pologne de 1980-81, non pas les luttes ouvrières, bien sûr mais le pièce syndicaliste et démocratique qui s'était refermé sur elles (ainsi que la répression à laquelle ce piège avait ouvert le chemin), avaient permis à la bourgeoisie de provoquer une très sensible désorientation au sein du prolétariat des pays les plus avancés, l'effondrement général et historique du stalinisme qui se déroule aujourd'hui ne peut conduire qu'à un désarroi encore plus important.

Il en est ainsi parce que les événements actuels se situent à une toute autre échelle que ceux de Pologne en 1980. Ce n'est pas un seul pays qui en est le théâtre. Ce sont tous les pays d'un bloc impérialiste, à commencer par le plus important d'entre eux, l'URSS, qui sont aujourd'hui concernés. La propagande stalinienne pouvait présenter les difficultés du régime en Pologne comme le résultat des "erreurs" de Gierek. Aujourd'hui, personne, à commencer par les nouveaux dirigeants de ces pays, ne songe à faire porter aux politiques menées ces dernières années par les dirigeants déchus la responsabilité totale des difficultés de leurs régimes. Ce qui est en cause, aux dires mêmes de beaucoup de ces dirigeants, notamment ceux de Hongrie, c'est l'ensemble de la structure de l'économie et des pratiques politiques aberrantes qui ont marqué les régimes staliniens depuis leur origine. Une telle reconnaissance de la faillite de ces derniers par ceux qui se trouvent à leur tête est évidemment pain béni pour les campagnes médiatiques de la bourgeoisie occidentale.

La deuxième raison pour laquelle la bourgeoisie est en mesure d'utiliser à fond, et de façon efficace, l'effondrement du stalinisme et du bloc qu'il dominait, réside dans le fait que cet effondrement ne résulte pas de l'action de la lutte de classe mais d'une faillite complète de l'économie de ces pays. Dans les événements considérables qui se produisent à l'heure actuelle dans les pays de l'Est, le prolétariat, en tant que classe, en tant que porteur d'une politique antagonique au capitalisme, est douloureusement absent. En particulier, les grèves ouvrières qui se sont produites l'été dernier dans les mines en URSS, font plutôt figure d'exception et révèlent, par le poids des mystifications qui ont pesé sur elles, la faiblesse politique du prolétariat dans ce pays. Elles étaient essentiellement une conséquence de l'effondrement du stalinisme, et non un facteur actif dans cet effondrement. D'ailleurs, la plupart des grèves qui se sont déroulées ces derniers temps dans ce pays n'ont pas, contrairement à celles des mineurs, comme objet la défense d'intérêts ouvriers, mais se situent sur un terrain nationaliste (pays baltes, Arménie, Azerbaïdjan, etc.), et donc complètement bourgeois. D'autre part, dans les nombreuses manifestations massives qui secouent à l'heure actuelle les pays d'Europe de l'Est, notamment en RDA, en Tchécoslovaquie et en Bulgarie, et qui ont contraint certains gouvernements, à procéder d'urgence à un ravalement, on ne peut percevoir l'ombre d'une seule revendication ouvrière. Ces manifestations sont complètement dominées par des revendications typiquement et exclusivement démocratiques bourgeoises : "élections libres", "liberté", "démission des PC au pouvoir", etc. En ce sens, si l'impact des campagnes démocratiques qui s'étaient développées lors des événements de Pologne en 1980-81 avait été quelque peu limité par le fait qu'ils prenaient leur source dans des combats de classe, l'absence d'une lutte de classe significative dans les pays de l'Est, aujourd'hui, ne peut que renforcer les effets dévastateurs des campagnes actuelles de la bourgeoisie.

A une échelle plus générale, celle de l'effondrement de tout un bloc impérialiste, dont les répercussions seront énormes, le fait que cet événement historique considérable se soit produit indépendamment de la présence du prolétariat ne peut engendrer au sein de celui-ci qu'un sentiment d'impuissance, même si cet événement n'a pu advenir, comme le montrent les thèses publiées dans ce numéro, qu'à cause de l'incapacité pour la bourgeoisie d'embrigader au niveau mondial, jusqu'à présent, la classe ouvrière dans un troisième holocauste impérialiste. C'est la lutte de classe qui, après avoir renversé le tsarisme, puis la bourgeoisie, en Russie, avait mis fin à la première guerre mondiale en provoquant l'effondrement de l'Allemagne impériale. C'est pour cette raison, en grande partie, qu'a pu se développer à l'échelle mondiale la première vague révolutionnaire. En revanche, le fait que la lutte de classe n'ait été qu'un facteur de deuxième ordre dans l'effondrement des pays de "l'Axe" et dans la fin de la seconde guerre mondiale a joué un rôle important dans la paralysie et le déboussolement du prolétariat au lendemain de celle-ci. Aujourd'hui, il n'est pas indifférent que le bloc de l'Est se soit effondré sous les coups de la crise économique et non sous les coups de la lutte de classe. Si cette deuxième alternative avait prévalu, cela n'aurait pu que renforcer la confiance en soi du prolétariat, et non l'affaiblir comme c'est le cas à l'heure actuelle. En outre, dans la mesure ou l'effondrement du bloc de l'Est fait suite à une période de "guerre froide" avec le bloc de l'Ouest, où ce dernier apparaît comme le "vainqueur", sans coup férir, d'une telle "guerre", cela va engendrer dans les populations d'Occident, et aussi parmi les ouvriers, un sentiment d'euphorie et de confiance envers leurs gouvernements similaire (toutes proportions gardées) à celui qui avait pesé sur le prolétariat des pays "vainqueurs" lors des deux guerres mondiales et qui avait même constitué une des causes de l'échec de la vague révolutionnaire qui avait suivi la première.

Une telle euphorie, catastrophique pour la conscience du prolétariat, sera évidemment beaucoup plus limitée du fait même que le monde ne sort pas aujourd'hui d'un carnage impérialiste. Cependant, les conséquences néfastes de la situation actuelle seront renforcées par l'euphorie qui est celle des populations d'un certain nombre de pays de l'Est, et qui n'est pas sans impact à l'Ouest. Ainsi, lors de l'ouverture du mur de Berlin, symbole par excellence de la terreur que le stalinisme à imposée aux populations des pays qu'il dirigeait, la presse et certains hommes politiques ont comparé l'ambiance qui régnait dans cette ville à celle de la "Libération". Ce n'est nullement un hasard : les sentiments éprouvés par les populations d'Allemagne de l'Est lors du renversement de ce symbole étaient comparables à ceux des populations qui avaient subi pendant des années l'occupation et la terreur de l'Allemagne nazie. Mais comme l'histoire nous l'a montré, ce type de sentiments et d'émotions comptent parmi les pires obstacles pour la prise de conscience par le prolétariat. La satisfaction éprouvée par les habitants des pays de l'Est devant l'effondrement du stalinisme, et surtout le renforcement des illusions démocratiques qu'elle va permettre, se répercutera, et se répercute déjà, fortement sur le prolétariat des pays d'Occident, et tout particulièrement sur celui d'Allemagne dont le poids est particulièrement important au sein du prolétariat mondial dans la perspective de la révolution prolétarienne. En outre le prolétariat de ce pays devra, dans la période qui vient, affronter le poids des mystifications nationalistes que la perspective d'une réunification de l'Allemagne, même si elle n'est pas encore, pratiquement, à l'ordre du jour, ne pourra que renforcer.

Ces mystifications nationalistes sont, d'ores et déjà, particulièrement fortes parmi les ouvriers de la plupart des pays de l'Est. Elles n'existent pas uniquement au sein des différentes républiques qui constituent l'URSS. Elles pèsent aussi lourdement sur les ouvriers des "démocraties populaires", du fait, notamment, de la façon particulièrement brutale dont s'est exercée sur elles la domination impérialiste du "Grand Frère". Les interventions sanglantes des tanks russes en RDA en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, de même que le pillage en règle qu'ont subi les économies des pays "satellites" durant des décennies n'ont pu qu'alimenter de telles mystifications. A côté des illusions démocratiques et syndicales, elles ont contribué pour beaucoup, en 1980-81, au déboussolement des ouvriers de Pologne qui a ouvert la porte à l'écrasement de décembre 1981. Avec la dislocation du bloc de l'Est à laquelle on assiste aujourd'hui, elles connaîtront un nouveau souffle rendant encore plus difficile la prise de conscience des ouvriers de ces pays. Ces mystifications nationalistes vont peser également sur les ouvriers d'Occident, non pas nécessairement (à part le cas de l'Allemagne) par un renforcement direct du nationalisme dans leurs rangs, mais par le discrédit et l'altération que va subir dans leur conscience l'idée même d'internationalisme prolétarien. En effet, cette notion a été dénaturée complètement par le stalinisme, et dans sa foulée par l'ensemble des forces bourgeoises, qui l'ont identifié avec la domination impérialiste de l'URSS sur son bloc. C'est ainsi que, en 1968, l'intervention des tanks du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie a été menée au nom de "l’internationalisme prolétarien". L'effondrement et le rejet par les populations des pays de l'Est de "l’internationalisme" à la mode stalinienne, ne pourra que peser négativement sur la conscience des ouvriers de l'Ouest, et cela d'autant plus que la bourgeoisie occidentale ne manquera pas une occasion d'opposer à l'internationalisme prolétarien véritable, sa propre "solidarité internationale", comprise comme soutien aux économies de l'Est en détresse (quand ce ne sera pas d'appels à la charité) ou aux "revendications démocratiques" de leurs populations lorsque celles-ci se heurteront à des répressions brutales (on se souvient des campagnes à propos de la Pologne en 1981, à propos de la Chine encore récemment).

En fait, et nous touchons là le coeur des campagnes que la bourgeoisie déchaîne à l'heure actuelle, leur objectif ultime et fondamental, c'est la perspective même de la révolution communiste mondiale qui est affectée par l'effondrement du stalinisme. L'internationalisme n'est qu'un des éléments de cette perspective. La rengaine que nous assènent à en vomir les médias : "le communisme est mort, il a fait faillite", résume le message fondamental dont les bourgeois de tous les pays veulent bourrer le crâne des ouvriers qu'ils exploitent. Et le mensonge sur lequel s'était déjà faite l'unanimité de toutes les forces bourgeoises par le passé, aux pires moments de la contre-révolution, l'identification entre le communisme et le stalinisme, est repris encore avec la même unanimité à l'heure actuelle. Cette identification avait permis dans les années 1930 à la bourgeoisie d'embrigader la classe ouvrière derrière ce dernier afin de parachever sa défaite. Aujourd'hui, au moment où le stalinisme est complètement déconsidéré aux yeux de tous les ouvriers, ce même mensonge lui sert pour les détourner de la perspective du communisme.

Dans les pays de l'Est, il y a déjà longtemps que la classe ouvrière subit un tel désarroi : lorsque le terme de "dictature" du prolétariat recouvre la terreur policière, que "pouvoir de la classe ouvrière" signifie pouvoir cynique des bureaucrates, que "socialisme" désigne exploitation brutale, misère, pénuries et gabegie, lorsqu'à l'école on doit apprendre par coeur des citations de Marx ou de Lénine, on ne peut que se détourner de telles notions, c'est-à-dire rejeter ce qui constitue le fondement même de la perspective historique du prolétariat, refuser catégoriquement d'étudier les textes de base du mouvement ouvrier, les termes mêmes de "mouvement ouvrier" et de "classe ouvrière" étant perçus comme des obscénités. Dans un tel contexte, l'idée même d'une révolution du prolétariat est complètement discréditée. "A quoi bon vouloir recommencer comme en Octobre 1917, si c'est pour parvenir, en fin de compte, à la barbarie stalinienne". Tel est le sentiment qui domine aujourd'hui chez pratiquement tous les ouvriers des pays de l'Est. Ce que vise à l'heure actuelle la bourgeoisie des pays occidentaux, grâce à l'effondrement et l'agonie du stalinisme, c'est de développer un déboussolement similaire parmi les ouvriers d'Occident. Et la faillite de ce système est tellement évidente et spectaculaire qu'elle y parvient pour une bonne part.

Ainsi, l'ensemble des événements qui secouent les pays de l'Est, et qui se répercutent sur le monde entier, vont peser pendant toute une période de façon négative sur la prise de conscience de la classe ouvrière. Dans un premier temps, l'ouverture du "rideau de fer" qui séparait en deux le prolétariat mondial ne permettra pas aux ouvriers d’Occident de faire bénéficier leurs frères de classe des pays de l'Est de leur expérience acquise dans les luttes face aux pièges et mystifications déployés par la bourgeoisie la plus forte du monde. Au contraire, ce sont les illusions démocratiques particulièrement fortes parmi les ouvriers de l'Est, ce sont leurs croyances à propos de la "supériorité du capitalisme sur le socialisme", qui vont venir se déverser à l'Ouest, affaiblissant dans l'immédiat, et pour un moment, les acquis de l'expérience du prolétariat de cette partie du monde. C'est pour cela que l'agonie de cet instrument par excellence de la contre-révolution que fut le stalinisme est aujourd'hui retournée par la bourgeoisie contre la classe ouvrière.

Les perspectives pour la lutte de classe

L'effondrement des régimes staliniens, résultant, pour l'essentiel, de la faillite totale de leur économie, ne pourra, dans un contexte mondial d'approfondissement de la crise capitaliste, qu'aggraver cette faillite. Cela signifie pour la classe ouvrière de ces pays des attaques et une misère sans précédent, même des famines. Une telle situation provoquera nécessairement des explosions de colère. Mais le contexte politique et idéologique est tel dans les pays de l'Est, que la combativité ouvrière ne pourra, durant toute une période, déboucher sur un réel développement de la conscience (voir l'editorial de ce numéro de la Revue). Le chaos et les convulsions qui s'y développent sur le plan économique et politique, la barbarie et le pourrissement sur pieds de l'ensemble de la société capitaliste qu'ils expriment de façon concentrée et caricaturale, ne pourront pas déboucher sur la compréhension de la nécessité de renverser ce système, tant qu'une telle compréhension ne se sera pas développée parmi les bataillons décisifs du prolétariat dans les grandes concentrations ouvrières d'Occident, et particulièrement en Europe de l'Ouest ([6] [9]).

A l'heure actuelle, comme on l'a vu, ces secteurs eux-mêmes du prolétariat mondial subissent de plein fouet le déchaînement des campagnes bourgeoises et sont affectés par un recul de leur conscience. Cela ne veut pas dire qu'ils seront dans l'incapacité de mener le combat contre les attaques économiques du capitalisme dont la crise mondiale est irréversible. Cela signifie avant tout que, durant un certain temps, ces luttes seront, beaucoup plus qu'au cours de ces dernières années, prisonnières des organes d'encadrement de la classe ouvrière, et en premier lieu des syndicats, comme on peut déjà le constater dans les combats les plus récents. En particulier, les syndicats vont encaisser les bénéfices du renforcement général des illusions démocratiques. Ils vont également trouver un terrain bien plus propice à leurs manoeuvres avec le développement de l'idéologie réformiste résultant du renforcement des illusions sur le thème de la "supériorité du capitalisme" vis-à-vis de toute autre forme de société.

Cependant, le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas celui des années 1930. Il ne sort pas d'une défaite comme celle qu'il a subie après la vague révolutionnaire du premier après-guerre. La crise mondiale du capitalisme est insoluble. Elle ne pourra aller qu'en s'aggravant (voir l'article sur la crise économique dans ce même numéro de la Revue) : après l'effondrement du "Tiers monde" à la fin des années 1970, après l'implosion actuelle des économies dites "socialistes", le prochain secteur du capital mondial à se trouver sur la liste est celui des pays les plus développés qui avaient pu, en partie, donner le change jusqu'à présent en reportant le plus gros des convulsions du système vers sa périphérie. La mise en évidence inévitable de la faillite complète, non d'un secteur particulier du capitalisme, mais de l'ensemble de ce mode de production ne pourra que saper les bases mêmes des campagnes de la bourgeoisie occidentale sur la "supériorité du capitalisme". A terme, le développement de sa combativité devra déboucher sur un nouveau développement de sa conscience, développement interrompu et contrecarré aujourd'hui par l'effondrement du stalinisme. Il appartient aux organisations révolutionnaires de contribuer de façon déterminée à ce développement, non pas en essayant aujourd'hui de consoler les ouvriers, mais en mettant clairement en évidence que, malgré la difficulté du chemin, il n'en existe pas d'autre pour le prolétariat que celui qui conduit à la révolution communiste.

F.M. 25/11/89

[1] [10] Il est significatif que la bourgeoisie française, "révolutionnaire" et "démocratique", n'ait pas hésité à bafouer la "Déclaration des droits de l'Homme" qu'elle venait à peine d'adopter (et dont on fait grand cas aujourd'hui) en interdisant toute association ouvrière (loi Le Chapelier du 14 juin 1791). Cette interdiction ne sera abrogée que près d'un siècle plus tard, en 1884.

[2] [11] Ce n'est pas sans résistance, dans la classe ouvrière et au sein même du parti bolchevik, que s'est produite la dégénérescence et la trahison de celui-ci. En particulier, une grande proportion des militants et la presque totalité des dirigeants du parti d'Octobre 1917 ont été exterminés par le stalinisme. Sur cette question voir en particulier les articles "La dégénérescence de la révolution russe" et "La gauche communiste en Russie" dans la Revue Internationale, n° 3 et n° 8 et 9.

[3] [12] Dans la seconde moitié des années 20 et tout au long des années 30, la bourgeoisie "démocratique" d'Occident a été loin de manifester la même répugnance vis-à-vis du stalinisme "barbare" et "totalitaire" qu'elle a affichée à partir de la "guerre froide", et qu'elle continue d'exhiber aujourd'hui dans ses campagnes. Elle a en particulier apporté à Staline un soutien sans faille dans les persécutions qu'il a déchaînées contre l'"Opposition de gauche" et son principal dirigeant, Trotsky. Pour ce dernier, après son expulsion d'URSS en 28, le monde est devenu une "planète sans visa". A son égard, tous les "démocrates" du monde, et en première ligne les socio-démocrates qui étaient au gouvernement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, en Belgique ou en France, ont fait une nouvelle fois la preuve de leur hypocrisie répugnante en s'asseyant sur leurs "vertueux principes" tels que le "Droit d'asile". Ce beau monde n'a pas trouvé grand chose à redire lors des procès de Moscou où Staline a liquidé la vieille garde du parti bolchevik en l'accusant d'"hitléro-trotskysme". Ces "belles âmes" ont même poussé l'abjection jusqu'à laisser entendre qu'"il n'y avait pas de fumée sans feu".

[4] [13] Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, du fait que les régimes qui s'installent dans les pays d'Europe de l'Est au lendemain de la seconde guerre mondiale (de même, évidemment que le régime qui existe alors en URSS) n'ont rien à voir avec le régime instauré en Russie en 1917, réside

[5] [14] en Pologne, qui, parce qu'elles se situaient beaucoup plus directement sur un terrain de classe et qu'elles prenaient place à un moment de reprise mondiale des combats ouvriers, ont pu dévoiler de façon beaucoup plus claire au prolétariat des pays occidentaux, la nature anti-ouvrière des régimes staliniens. C'est d'ailleurs pour cette raison que les partis staliniens d'Occident ont pris quelque distance, lors de ces combats, avec la répression dont ces derniers ont fait l'objet de la part des Etats "socialistes".

[6] [15] Voir notre analyse sur cette question dans l'article "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe" de la Revue Internationale, n° 31.

Géographique:

Questions théoriques:

- Le cours historique [16]

Heritage de la Gauche Communiste:

Crise économique mondiale : après l'est, l'ouest

- 6497 reads

L’"équilibre" sur lequel les impérialismes planétaires reposaient depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, depuis Yalta, vient de basculer avec l'effondrement économique de l'URSS et l'implosion consécutive de son bloc. Face à la débandade économique de son rival, le bloc occidental apparaît comme le grand vainqueur; l'abondance exubérante des vitrines des magasins des grands pays industrialisés est le meilleur outil de la propagande occidentale face à la pénurie dramatique qui règne à l'Est. Pourtant, l'illusion de la victoire "économique" de l'Occident risque bien d'être de courte durée, car la crise économique de surproduction généralisée, qui dure depuis plus de vingt ans, est mondiale. Après l'engloutissement des pays sous-développés dans une misère insondable à la fin des années 1970, l'effondrement économique du bloc de l'Est à la fin des années 1980, loin de démontrer la vitalité de l'économie des pays industrialisés de l'Occident, vient au contraire annoncer la catastrophe mondiale à venir, dont le prochain pas décisif sera l'effondrement économique des pays industriels les plus développés. Plus qu'une victoire de l'Ouest, c'est à une défaite de l'Est à laquelle nous assistons. Toute l'évolution de l'économie des pays occidentaux depuis des années promet des lendemains qui déchantent.

Que s'est-il passé le vendredi 13 octobre 1989 ? En une seule séance, Wall Street perdait 7 %, et ce malgré toutes les mesures mises en place au lendemain de l'effondrement de l’automne 1987 pour éviter que celui-ci ne se renouvelle, malgré l'intervention massive des investisseurs dits "institutionnels", à qui l’Etat américain avait ouvert immédiatement de nouvelles lignes de crédit pour leur permettre de racheter les actions et soutenir ainsi les cours.

Dans la foulée, après un week-end de concertations intensives des grandes banques centrales des principales économies du bloc occidental, ce sont, le lundi 15 octobre, Francfort qui perd 13 %, Paris 6,9 %, Londres 4,6 %, tandis que Tokyo résiste. Les mesures conjuguées mises en place par les grandes puissances économiques commencent cependant à faire leur effet : ce même, jour Wall Street tient bon et se redresse à +3,4 %. La semaine qui suit va permettre de stabiliser les cours.

L'alerte a été chaude. 200 milliards de dollars se sont envolés en fumée. Une nouvelle purge a été imposée à la spéculation boursière, mais finalement, malgré l'addition salée, les banques centrales peuvent se réjouir de leur "maîtrise technique", elles ont limité les dégâts. Pourtant, l'euphorie ne règne pas, bien au contraire. Ce nouvel accroc à la spéculation boursière vient raviver les inquiétudes. 1987 n'était pas un accident. Les marchés ont été stabilisés, oui, mais jusqu'à quand ?

Les capitalistes ne sont pas des gens particulièrement superstitieux, mais ils vont finir par le devenir. Le mois d'octobre est décidément propice aux effondrements boursiers : en 1929, déjà, et, plus récemment, en 1987. Pourtant, au-delà de l'aspect répétitif, les conditions qui ont présidé à ces effondrements boursiers ne sont pas identiques. Evidemment, la situation de l'économie mondiale est bien différente dans les années 1980 de ce qu'elle était en 1929, nous ne reviendrons pas sur cet aspect qui a déjà été amplement traité dans la Revue internationale ([1] [17]).

Mais si les mêmes causes, la hausse des taux d'escompte des grandes banques centrales, ont produit les mêmes effets - la raréfaction du crédit ravive la peur de la récession et provoque une panique boursière -, le contexte international entre octobre 1987 et octobre 1989 a bien changé. La dégradation de l'économie américaine s'est accélérée et les déséquilibres mondiaux se sont accentués.

Face a la récession, la fuite en avant dans l'endettement

Durant les années 1970, les crédits largement octroyés aux pays sous-développés de la périphérie ont permis de résorber dans une large mesure la surproduction des pays industrialisés. Cependant, cette politique a trouvé sa limite dans la crise du dollar. Les 900 milliards de dollars empruntés par les pays pauvres d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie ne seront jamais remboursés. L'inflation explose, ravage les économies fragiles écrasées par la dette, leur fait perdre toute solvabilité, les fermant définitivement comme débouchés aux marchandises massivement produites par le monde industriel. Le marché mondial se rétrécit brutalement et, à la suite de l'économie américaine, l'économie de la planète plonge dans la récession au début des années 1980.

La récession est le pire des fléaux pour le capitalisme. Elle signifie la chute de la production, la fermeture des usines, le développement du chômage et une montée vertigineuse des dettes impayées. Elle exprime de manière brutale l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Une telle situation met en danger la stabilité du dollar, la monnaie reine du marché mondial, symbole de la puissance américaine. Une telle situation est intenable pour le capitalisme américain, car non seulement elle met en cause sa domination économique, mais aussi sa suprématie impérialiste.

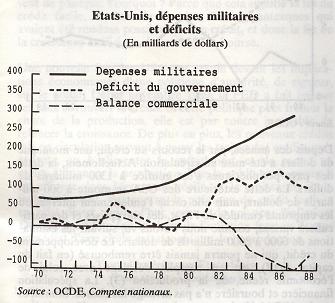

En effet, les USA ne sont pas simplement la première puissance économique du globe, ils sont aussi la force impérialiste dominante du bloc dominant, celui de l'Ouest. Maintenir l'activité économique, la croissance, est une priorité pour l'économie américaine, pour sa propre sauvegarde et celle de ses intérêts économiques et impérialistes. Après deux ans de purge imposée par la politique d'austérité au début de la présidence reaganienne, pour sauver son économie, l'Etat américain va pratiquer une politique de relance. Cette dernière va se faire sur la base des besoins de l'impérialisme américain face à son rival russe. L'invasion de l'Afghanistan par l'Armée Rouge, fin 1979, va marquer un brutal réchauffement des tensions inter-impérialistes, et déterminer les USA à lancer un vaste programme de modernisation des armements.

La reprise américaine va, de ce point de vue, consister en une relance de la production d'armements, un développement de l'économie de guerre. Le budget militaire des USA va se gonfler démesurément et, parallèlement, le déficit budgétaire va se creuser et atteindre une ampleur colossale malgré une réduction draconienne des budgets sociaux.

Cependant, la production d'armement a ceci de particulier qu'elle est une pure destruction de capital qui entrave l'ensemble du développement économique ([2] [18]). En effet, les armes ne sont ni un bien de consommation qui fournit l'entretien et la reproduction de la force de travail, ni un bien de production qui permet une accumulation de capital. La catastrophe économique des pays de l'Est traduit bien cette réalité où la priorité absolue donnée à l'économie de guerre durant des décennies a abouti à l'asphyxie de l'ensemble de l'économie.

Dans une moindre mesure, mais de manière tout aussi tangible, cette réalité s'est également imposée aux USA. Les Etats-Unis ont vu depuis les années 1950 s'éroder leur compétitivité dans la concurrence économique mondiale. Ce n'est certainement pas le moindre des paradoxes que de voir aujourd'hui les pays vaincus de la 2e guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne, battre des records de compétitivité. Cette situation est due au fait que ces pays, à l'issue de la guerre qu'ils ont perdue, ont reconstruit leur économie détruite sur une base plus moderne, utilisant les technologies alors les plus avancées, alors que l'appareil productif des USA, au lendemain de la guerre, n'a pas été détruit, mais est usé par l'effort d'armement et se retrouve de fait grandement obsolète, en retard. Cette situation de perte de compétitivité relative après 1945 va encore s'accroître dans les années qui suivent, car les vaincus se sont vu interdire par les traités une politique de réarmement, et ont donc pu investir dans la production sans sacrifier celle-ci aux besoins de l'économie de guerre, tandis que les USA ont entretenu un secteur militaire imposant, qui correspondait à leur rôle et à leur besoin comme chef de bloc impérialiste, grevant ainsi constamment leur compétitivité sur le plan économique.

La politique de la présidence Reagan de relance par l'économie de guerre a donc eu pour principale conséquence d'affaiblir encore plus la compétitivité de l'économie américaine. Les déficits budgétaires destinés à financer l'effort militaire se sont en conséquence doublés de déficits commerciaux qui, eux aussi, ont battu des records tout au long des années 1980. Pour financer ces déficits pharamineux, les USA ont du s'endetter et ils ont pulvérisé les records atteints par les pays les plus endettés jusque-là. Aujourd'hui, l'endettement de pays comme le Brésil ou le Mexique (une centaine de milliards de dollars chacun en 1980), qui avait fait frémir les financiers au début des années 1980, pourrait presque paraître ridicule comparé à la fin des années 1980 : plus de 500 milliards de dollars de dette extérieure et une dette interne dont les estimations oscillent entre 6000 et 8000 milliards de dollars, pour les USA. Le budget annuel américain a été écorné de 170 milliards de dollars pour le paiement de la dette. Cette situation ne peut aller qu'en empirant et la dette en grossissant.

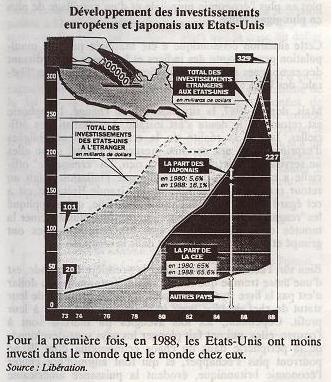

Tout à fait significatif de l'affaiblissement de l'économie américaine est le fait que, durant les années 1980, les investissements étrangers aux USA ont largement dépassé les investissements américains dans les autres pays du monde. Des pans entiers de l'économie des Etats-Unis sont aujourd'hui la propriété d'entreprises japonaises et européennes.

Développement des investissements européens et japonais aux Etats-Unis

Pour la première fois, en 1988, les Etats-Unis ont moins investi dans le monde que le monde chez eux. Source : Libération.

Le capitalisme américain à la recherche d'argent frais va utiliser toutes les ressources que lui autorise son statut de première puissance économique mondiale et de chef du bloc impérialiste le plus puissant ; le roi dollar impose sa suprématie :

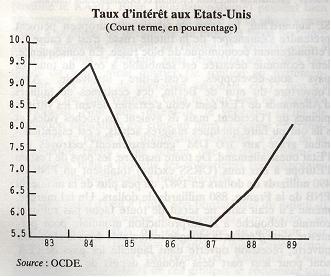

- la banque fédérale des Etats-Unis (FED), au nom du libéralisme, va guider de manière très étatique l'économie mondiale par sa politique des taux ;

- une politique de soutien du dollar est imposée aux principaux pays industrialisés devenus les bailleurs de fonds des USA.

Cette politique va permettre de freiner momentanément la plongée dans la récession et de maintenir à flot l'économie des pays les plus industrialisés. Elle va se doubler d'une campagne idéologique intensive à la gloire de l'économie capitaliste. En 1987, c'est encore l'euphorie, la "croissance" officielle bat des records tandis que l'inflation est à son plancher. L'effondrement des places boursières est rapidement surmonté, la spéculation repart de plus belle.

La crise du crédit : les limites d'une politique

La pseudo-croissance officielle de la deuxième présidence de Reagan a été une vraie récession larvée de l'économie mondiale ([3] [19]). On a en fait assisté à une croissance de l'économie de guerre, c'est-à-dire à une croissance de la destruction de capital et à une progression artificielle des secteurs improductifs. L'activité économique a été maintenue de manière factice, la production n'est pas réellement payée, les marchandises sont échangées contre des dettes. Dans ces conditions, la production n'est pas directement production de valeur. Le capitalisme ne peut maintenir un semblant d'activité économique qu'au travers d'une immense tricherie avec les lois du marché qui déstabilise de plus en plus l'économie mondiale et d'un gaspillage de plus en plus gigantesque.

Cette situation économique a été masquée par une manipulation grandissante des indices et le tapage assourdissant des campagnes menées sur l'efficacité de la politique "libérale" des USA : lés fameuses reaganomics.

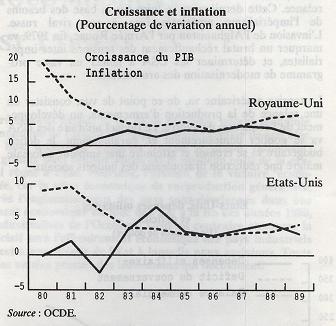

Mais, depuis 1987, la situation a bien changé. L'euphorie est retombée, le doute s'est installé. Les statistiques officielles, face à la réalité de la crise, se voient obligées d'exprimer dans une certaine mesure la réalité, sinon elles ne serviraient strictement plus à rien. La "croissance" officielle a entamé son déclin tandis que l'inflation a fait un retour remarqué. L'exemple de la Grande-Bretagne est à cet égard particulièrement significatif. Elle, qui a appliqué les "reaganomics" avant l'heure, ne parvient plus à freiner la montée de l'inflation alors que les taux bancaires ont grimpé et plongé son économie dans la récession.

Bien sûr, l'économie américaine, la première du monde, est d'une autre trempe que l'économie britannique, et le dollar n'est pas la livre sterling. De plus, les USA profitent de leur statut de chef de bloc pour imposer une discipline à leur profit. Cependant, les lois aveugles du marché sont à l'oeuvre, elles, qui ont fait plonger les pays sous-développés de la périphérie dans un chaos économique dont ils ne pourront plus s'échapper, et qui font aujourd'hui chuter l'économie britannique, érodent la puissance américaine placée au centre des contradictions économiques du capitalisme mondial.