Revue Internationale no 38 - 3e trimestre 1984

- 2530 reads

Lutte de classe internationale : simultanéité des grèves ouvrières : quelles perspectives ?

- 2436 reads

LE RENOUVEAU INTERNATIONAL DES LUTTES

Dans notre Revue Internationale n°37, la précédente, nous titrions sur la reprise internationale de la lutte de classe. Après la défaite du prolétariat en Pologne, et le recul des luttes qui l'avait suivie en 1981 et 82, nous avons assisté ces derniers temps au resurgissement de luttes massives dans le monde entier, et principalement en Europe occidentale.

Ce resurgissement confirme que la classe ouvrière refuse de se serrer encore plus la ceinture ; qu'elle n'accepte pas de se sacrifier pour "sauver les économies nationales" ; que la bourgeoisie ne réussit pas à obtenir la paix sociale, la discipline sociale, ni une quelconque adhésion à ses projets économiques immédiats : baisse des salaires, licenciements massifs, la misère généralisée. Cette indiscipline sociale du prolétariat signifie que la bourgeoisie n'a pas les moyens politiques pour déclencher sa 3ème guerre mondiale, malgré l'intensification des rivalités et des conflits inter impérialistes. Incapable de faire accepter l'accentuation de la misère, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne réussit pas à l'imposer en grande partie, la bourgeoisie est d'autant plus -incapable d'imposer de plus grands sacrifices, jusqu'au dernier, celui de nos vies qu'impliquerait l'ouverture de la voie à l'issue capitaliste à la crise : la guerre généralisée.

Nous continuons donc d'affirmer que le cours historique de la période ouverte à la fin des années 60 est aux affrontements de classe et non à la guerre.

Dans les années 80, "années de vérité", la bourgeoisie ne peut plus retarder l'attaque économique contre la classe ouvrière. Cette attaque n'est pas improvisée, cela fait plusieurs années que la classe dominante la prépare, et ce au niveau international : __

- au niveau politique, c'est la mise en place de la tactique de la "gauche dans l'opposition", c'est-à-dire en dehors de toute responsabilité gouvernementale ;

- au niveau économique, c'est la planification par des organismes tels que le FMI ou l'OCDE, ou par des accords entre Etats, de l'attaque économique contre la classe ouvrière.

Nous avons maintes fois développé dans cette Revue (notamment dans la Revue Internationale n° 31, sur "le machiavélisme de la bourgeoisie") et dans nos différentes presses territoriales cette question. Inutile d'y revenir ici.

C'est bien à une attaque concertée, planifiée et organisée au niveau international, contre laquelle se défend la classe ouvrière depuis la fin 83 ([1] [1]).

Le silence de la presse.

Le silence, les mensonges déversés par les médias de la bourgeoisie ne doivent pas empêcher les groupes révolutionnaires de reconnaître cette reprise. Depuis septembre dernier, c'est l'ensemble des pays européens qui sont touchés par des grèves, des réactions massives et déterminées du prolétariat. Sans négliger les révoltes de la faim en Tunisie, au Maroc, dernièrement à Saint Domingue, il est nécessaire de constater que les mouvements qui secouent les USA, fait nouveau, le Japon (22 000 dockers en grève), et surtout la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, l'Italie, etc.. se situent dans le centre historique, économique et politique du capitalisme, et à ce titre revêtent une importance particulière.

Malgré le black-out de la presse, nous savons, et une des tâches des révolutionnaires, c'est aussi de faire savoir que :

- en Espagne "les ouvriers désabusés se sont mis à se défendre contre les plans du gouvernement. Il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle grève ne se déclenche..." (Der Spiegel, 20/2/84) ; touchés par les grèves : SEAT, la General Motors, les secteurs du textile, Iberia (aviation), les chemins de fer, les services publics, la sidérurgie (Sagunto) et les chantiers navals ;

- le 24 mars, 700 000 ouvriers manifestaient à Rome contre la remise en cause de "l'échelle mobile" ;

- les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs se mettent en grève en Grande-Bretagne, grève qui se poursuit depuis ;

- en France, après Talbot, les Postes, c'est la sidérurgie, les chantiers navals, les mines et l'automobile qui sont touchés par les réactions ouvrières ;

- en mai, au paradis de la paix sociale en Allemagne de l'Ouest, la grève lancée par le syndicat sur les 35 heures est la réponse de la bourgeoisie à la combativité des ouvriers qui commençait à s'exprimer dans plusieurs grèves sauvages et spontanées.

Du mouvement de grève générale dans les services publics en Belgique de septembre à la grève actuelle des métallos en Allemagne, c'est l'ensemble du prolétariat international qui reprend le chemin du combat de classe, du refus de la logique de sacrifice que nous offre le capitalisme.

LES ARMES DE LA BOURGEOISIE

1- Les campagnes de diversion.

Le silence et les mensonges des journaux ne sont pas la seule arme utilisée par la bourgeoisie. L'organisation de campagnes de diversion permet de déboussoler, de démobiliser les ouvriers : essentiellement ceux qui ne sont pas encore en lutte. C'est tout le sens de la manifestation pacifiste organisée par la gauche et les gauchistes en pleine grève de la fonction publique aux Pays-Bas, l'automne dernier. L'utilisation du scandale des "avions-renifleurs de pétrole" - il fallait l'inventer - durant la grève à Talbot en France, le bruit fait autour du scandale sur le financement de partis politiques en Allemagne - quelle soudaine honnêteté ! - au moment où débutait la grève des métallos, ne visent qu'à passer sous silence les grèves ouvrières.

Toutes ces campagnes, et il y en a bien d'autres, produisent un écran de fumée derrière lequel il est difficile d'entrevoir les réactions ouvrières, ce qui renforce ainsi leur isolement.

2- Les faux appels à l'extension.

Face aux secteurs de la classe qui, eux, sont en lutte, ces écrans de fumée ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a peur que d'une chose : l'extension, la coordination réelles des grèves. Elle ne peut plus empêcher les réactions prolétariennes ; elle n'en est plus capable. Non, alors elle cherche à les étouffer dans la dispersion et l'isolement. Le prolétariat n'étant pas une masse amorphe sans réflexion, la bourgeoisie se doit d'employer des thèmes qui permettent cet isolement et cette division. Cette tâche revient en premier lieu à ses bons serviteurs du capital que sont les syndicats : enfermer les ouvriers dans des impasses, dans la défense de l'économie nationale, "produisons français, consommons français" crie la CGT, le syndicat du PCF, en opposant les ouvriers d'une région à l'autre comme en Belgique, d'un secteur à l'autre comme aux Pays-Bas où les syndicats lors de la grève du secteur public proposaient une... réduction des salaires dans le privé !

Il est de plus en plus clair pour les ouvriers qu'isolés, dispersés par région, par secteur industriel, ils courent à l'échec. Ce sentiment envers la nécessité de l'extension est chaque fois plus affirmée. Pour parer à cette volonté, pour la vider de son contenu prolétarien, la bourgeoisie n'hésite pas à prendre les devants. Elle propose de fausses extensions, de fausses généralisations, de fausses solidarités.

Nous avons déjà vu comment les syndicats avaient "généralisé" la lutte des cheminots et des postiers en Belgique aux secteurs les moins combatifs, les plus encadrés des services publics. Ainsi, ils noyaient le coeur militant de la lutte et lui étaient toute initiative d'extension réelle pour s'assurer du contrôle complet de la grève.

C'est à la recherche du même but que la CGT a organisé, appelé et fait défiler, "protégés" par son service d'ordre, les ouvriers de la sidérurgie lors de la "Marche sur Paris" du 13 avril. A la recherche du même but aussi, l'organisation de la "Marche sur Rome" du 24 mars ; de même le syndicat du PC espagnol, les "commissions ouvrières" ainsi que les gauchistes en voulant appeler pour le 6 mars à une "Marche sur Madrid" avaient la même volonté d'isolement et de dispersion que la FGT belge.

3- Le syndicalisme de base.

L'accumulation de toutes ces manoeuvres déconsidère encore plus les syndicats parmi les ouvriers. Et malgré la radicalisation de leur langage, ils ne réussissent pas à enrayer la baisse du nombre de syndiqués, à empêcher que les dirigeants se fassent de plus en plus huer et chahuter lors de leur apparition et surtout à garder le contrôle complet sur les réactions ouvrières.

C'est là qu'intervient le syndicalisme critique, à la base, "radical" qui tente de ramener dans le giron du syndicalisme, et non plus tant des syndicats eux-mêmes trop démasqués, les ouvriers qui s'en détournent. C'est le syndicalisme? De base, le Collectif 79/84 qui, à Longwy, enferme les ouvriers dans des "actions-commandos" qui no servent qu'à les isoler encore plus dans "leur" région, "leur" ville, "leur" usine. Ce sont les"coordinations de forces syndicales", les "comités de lutte et de solidarité" qui, avec le leader Camacho des "commissions ouvrières" espagnoles, promettent une "grève générale" hypothétique, à une date indéfinie que... seuls les syndicalistes décideront.

Le meilleur exemple du sale travail qu'accomplit le syndicalisme de base se trouve en Italie. Il y avait bien longtemps que les syndicats officiels n'avaient pu mobiliser tant de monde : 700 000 ouvriers sont venus à la "Marche sur Rome?" à l'appel des "assemblées nationales des conseils d'usine". Nous devons d'abord dire que ces "conseils d'usine" n'ont de conseil que le nom. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie usurpe des mots et noms au prolétariat afin d'en dénaturer la signification réelle, leur contenu de classe. Ces "conseils" ne sont qu'une structure syndicaliste à la base qui existe de façon permanente depuis 69. Ils sont tout le contraire d'un organe de lutte produit, contrôlé, dirigé par les ouvriers réunis en assemblées générales. Créés à la fin du mouvement de 69 pour maintenir les luttes dans l'enceinte des usines et des ateliers, ils reviennent en scène aujourd'hui afin de constituer une organisation syndicaliste de base crédible pour les ouvriers au niveau national, et ce dès le début du mouvement ; ils suppléent ainsi à la carence des syndicats officiels. Le mot d'ordre des "conseils d'usine" gauchistes d'Italie est : "nous ne sommes pas contre le syndicat, le syndicat c'est nous". La bourgeoisie utilise le syndicalisme de base pour vider la lutte de son contenu et en prendre le contrôle en appliquant la tactique du "laisser-faire à la base", de "reconnaître toutes les actions". Un des arguments du syndicalisme de base est d'essayer de faire croire aux ouvriers que par leur lutte, leur détermination, leur combativité, ils peuvent exercer une pression sur les syndicats afin de pousser ceux-ci ou leur direction à reconnaître ou à prendre en main les luttes. Cela, c'est toujours ramener les ouvriers dans le giron du syndicalisme, en prenant argument de la radicalisation de son langage.

Ces changements de langage syndical trouvent leur véritable sens dans toutes ces grèves, telles Talbot ou Citroën en France, où l'annonce par le patronat d'un nombre de licenciements plus élevé que celui dont il a vraiment besoin permet d'abord au syndicat de se montrer très radical en refusant tout renvoi et lui permet ensuite de faire croire à sa victoire, à son efficacité, en faisant "reculer" la bourgeoisie jusqu'au nombre de licenciements... qu'elle avait planifié. Ainsi, à Talbot, on annonce d'abord 3000 licenciés, puis, "grâce" à l'action énergique du syndicat c'est "seulement" 2000 ouvriers qui sont renvoyés.

Même si elle n'est pas nouvelle, cette tactique, cette concertation préalable entre patrons et syndicats est aujourd'hui de plus en plus employée.

4- L'utilisation de la répression.

L'Etat ne peut se permettre une répression aveugle et frontale contre les luttes ouvrières qui se développent actuellement. Celle-ci aurait l'effet inverse à celui recherché : accélérer la prise de conscience chez les ouvriers que c'est à l'ensemble de la bourgeoisie, à l'Etat qu'ils doivent s'affronter. Néanmoins, l'Etat doit montrer sa présence et sa force. C'est ainsi qu'il sélectionne l'utilisation de sa répression. Il tente de créer des abcès de fixation qui puissent détourner la combativité des luttes.

C'est le sens des procès faits au syndicat des mineurs en Grande-Bretagne contre l'organisation des piquets de grève. En outre, cela crédibilise le syndicat en lui donnant une "auréole" de réprimé. La bourgeoisie anglaise n'a pas hésité à arrêter plus de 500 mineurs à ce jour. C'était le même but qui était visé en France à Talbot, en faisant intervenir la milice patronale sous les yeux de la police contre les ouvriers en grève. De même, à Longwy, avec les opérations "coup de poing", "commandos". C'est aussi ce qui s'est passé à Sagunto en Espagne avec la violente répression contre une manifestation des ouvriers.

C'est un terrain propice au syndicalisme de base, aux gauchistes, qui peuvent ainsi à l'aide de la violence étatique, au besoin avec des "victimes", crédibiliser leurs actions violentes. L'utilisation de la répression "sélective" et celle du gauchisme sont parfaitement complémentaires et forment un tout.

5- Le maintien de la gauche dans l'opposition.

Tous ces obstacles opposés par la bourgeoisie au prolétariat nécessitent, pour avoir un maximum d'efficacité, le relais, l'existence d'un semblant d'opposition aux gouvernements en place chargés d'attaquer la classe ouvrière. Le maintien de partis de gauche importants, au langage ouvrier, ayant eu la confiance des ouvriers et s'appuyant sur les illusions et les faiblesses que ces derniers conservent, permet une mise en place crédible, efficace des obstacles cités précédemment.

Le renvoi du PS dans l'opposition en Allemagne a permis l'année dernière l'organisation de puissantes manifestations pacifistes ; il permet aujourd'hui au syndicat DGB d'organiser préventivement un mouvement de grève sur les 35 heures. Celui-ci a pour but d'épuiser, de dévoyer, de déboussoler la combativité ouvrière qui commençait à s'exprimer spontanément. De même, l'appel à des manifestations pacifistes en Italie correspond à une opposition plus prononcée du PC envers le gouvernement et à une radicalisation de son langage ; tout comme pour la CGIL d'ailleurs qui, en appuyant le syndicalisme de base style "conseils d'usine", tente d'occuper le terrain social. Bien que participant au gouvernement, le PCF essaie de suivre l'exemple des PC italien et espagnol, des PS allemand ou belge afin de paraître s'opposer à l'attaque qui est faite à la classe ouvrière ; c'est le sens des critiques de plus en plus fortes que porte son syndicat, la CGT, contre Mitterrand.

Pour la bourgeoisie, l'heure n'est pas à changer le dispositif de son appareil politique face au prolétariat. Bien au contraire, il s'agit de renforcer la politique de la "gauche dans l'opposition" afin d'affronter le prolétariat.

LES CARACTERISTIQUES DES LUTTES ACTUELLES

La reprise des luttes actuelles signifie que le prolétariat - attaqué économiquement par la bourgeoisie d'une part, ayant mûri et réfléchi sa défaite en Pologne, perdant de plus en plus, et ses illusions sur une issue à la crise du capitalisme, et sa confiance dans les partis de gauche et les syndicats d'autre part - reprend le chemin du combat de classe qui passe par la défense de ses conditions de vie, par la lutte contre le capital.

La nécessité du maintien de la gauche dans l'opposition, la nécessité d'une force politique de la bourgeoisie qui soit présente dans les luttes pour les contrôler, les saboter, les dévoyer, est une tactique employée maintenant depuis les années 79-80. La reprise actuelle des luttes ouvrières manifeste l'usure progressive de cette tactique. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, l'existence de grands partis de gauche en "opposition" ne suffit plus à empêcher le surgissement des grèves.

En même temps que l'usure progressive de la carte de la gauche dans l'opposition, les luttes ouvrières actuelles manifestent également la fin des illusions sur un renouveau économique du capitalisme. Ces illusions entretenues par la gauche et ses syndicats sur des solutions nationales, protectionnistes, "anti-capitalistes" du style "faire payer les riches", tendent à tomber de plus en plus. C'est ce qu'exprime le refus des ouvriers de la sidérurgie tant en Espagne qu'en France, de se laisser berner par les "plans de reconversion" et de "formation". C'est ce qu'exprime encore plus le retour au combat de classe des ouvriers des USA et d'Allemagne de l'Ouest qui, il y a deux ans, acceptaient les réductions de salaire pour "sauver" leur entreprise.

Cette maturation de la conscience dans la classe ouvrière passe aujourd'hui par la reconnaissance du caractère bourgeois de la gauche dans son ensemble, de 1'inéluctabilité de l'approfondissement de la crise du capitalisme, et que seule la lutte ouvrière déterminée, massive et généralisée peut ouvrir une autre perspective à la dégradation continuelle des conditions d'existence. Cette maturation progressive s'exprime dans les caractéristiques mêmes des luttes qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui :

- tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant un certain débordement des syndicats ;

- tendance à des mouvements de grande ampleur ;

- simultanéité croissante des luttes au niveau international ;

- rythme lent du développement de ces luttes.

1- La tendance au surgissement de mouvements spontanés.

Que ce soit la grève du secteur public en Belgique partie sans les syndicats en septembre 83, que ce soit, en octobre 83 en Grande-Bretagne, le rejet par 65 000 ouvriers des chantiers navals de l'accord passé entre le syndicat et la direction, et le même mois, dans le même pays, la grève de 15 000 mineurs sans l'accord syndical, que ce soit les critiques et le dégoût des ouvriers envers les syndicats à Talbot en décembre 83, ou les violentes manifestations, spontanées, des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals en France en mars 84, que ce soit en Espagne à la General Motors, en Allemagne où des grèves "sauvages" ont éclaté à Duisburg (Thyssen) et à Brème (Klokner), que ce soit même les "révoltes de la faim" en Tunisie, au Maroc, en République Dominicaine le 20 avril, au Brésil etc., toutes ces réactions ouvrières manifestent une tendance générale à déborder spontanément les syndicats.

Ces derniers ne réussissent plus à empêcher les réactions ouvrières, même s'ils arrivent encore à en garder en grande partie le contrôle. La prise de conscience du rôle anti-ouvrier des syndicats grandit. Les mensonges sur leur caractère ouvrier, sur la possibilité et la nécessité d'en passer par eux, sur leur indispensabilité, sont de plus en plus démasqués.

2- La tendance à des mouvements de grande ampleur.

Ce sont des millions d'ouvriers qui, dans le monde entier, et particulièrement dans les grands centres capitalistes, ont participé, et continuent de participer aux luttes actuelles. Nous l'avons vu précédemment : des mouvements d'une très grande ampleur ont touché, et touchent présentement 1'ensemble de l'Europe occidentale, les USA, l'Amérique du Sud, les pays d'Afrique du Nord tout comme l'Afrique du Sud, l'Inde etc.. De plus, ce sont tous les secteurs qui sont touchés par les réactions ouvrières : services publics, automobile, sidérurgie, chantiers navals, mines etc..

Inévitablement, les ouvriers connaissent l'existence de ces mouvements, et ce malgré le silence et les mensonges de la presse. Inévitablement, pour rompre avec leur isolement, la question de l'extension et de la coordination des luttes se pose. Un début de réponse a été donné par les cheminots à Liège et à Charleroi (Belgique) quand ils sont allés chercher les ouvriers des postes et ont réussi à les entraîner dans la grève en septembre dernier. Contre les licenciements massifs, les mineurs de Grande-Bretagne se mettent en grève. 10 000 piquets de grève appellent à l'extension et les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs ont arrêté le travail. C'est là aussi un début de réponse à ce problème de l'extension.

L'extension d'ailleurs ne se fait pas uniquement vers les ouvriers qui ont un travail. Ceux qui sont chômeurs sont tout autant concernés par les luttes de leur classe. Nous avons vu comment les ouvriers sans travail se sont joints aux manifestations ouvrières à Longwy et à Sagunto. En République Dominicaine, les chômeurs, 40% de la population, ont participé à la révolte ouvrière contre les augmentations de 40 à 80% des produits alimentaires de base. Même chose en Tunisie et au Maroc l'hiver dernier.

3- La simultanéité des luttes.

Ni durant la première vague de luttes ouvrières de 68-74, ni durant la seconde de 78-80, une telle simultanéité n'avait existé. Et chacun d'entre nous sait le prix qu'en a payé le prolétariat en Pologne : l'incapacité à rompre avec les filets de la propagande bourgeoise sur la spécificité "de l'Est" de la grève de masse d'août 80, l'incapacité des luttes ouvrières à rompre l'isolement international du prolétariat. Aujourd'hui, cette simultanéité n'est que la juxtaposition des luttes ouvrières et non la généralisation internationale de la lutte de classe. Néanmoins l'idée de la généralisation fait déjà son chemin : en assemblées générales, les ouvriers de Charleroi, face au syndicat, au plus fort des affrontements entre les ouvriers de Longwy et la police française scandaient "à Longwy ! A Longwy !" Il ne faut pas s'y tromper, les grèves en Europe, et principalement et pour des raisons différentes, en Allemagne et en France, suscitent une grande attention et un grand intérêt parmi les ouvriers.

4- L'auto organisation.

Jusqu'à présent, le prolétariat n'a pu étendre, coordonner et encore moins généraliser son combat. Tant que les ouvriers n'arriveront pas à disputer le contrôle de leurs luttes aux syndicats, tant qu'ils ne réussiront pas à les prendre en main eux mêmes, tant qu'ils ne s'affronteront pas aux syndicats sur les buts et le contrôle des luttes, ils ne pourront organiser l'extension. C'est dire l'importance de l'auto organisation pour répondre aux besoins immédiats, premiers de chaque lutte aujourd'hui. C'est aux assemblées générales de décider et d'organiser l'extension et la coordination. Ce sont elles qui se déplacent si elles le peuvent, qui. envoient des délégations massives ou des délégués appeler à la grève dans les autres usines, ce sont elles qui nomment et révoquent à tout moment, si besoin est, les délégués. Or, jusqu'à présent, la bourgeoisie a réussi à vider de leur contenu toutes les assemblées qui ont existé.

Sans auto organisation, sans assemblées générales, il ne peut y avoir de véritable extension, et encore moins de généralisation internationale du combat de classe. Mais sans cette extension, les rares exemples d'auto organisation, d'assemblées générales en Belgique, en France, en Espagne, perdent leur fonction et leur contenu prolétariens, et laissent ainsi la bourgeoisie et ses syndicats occuper le terrain. Les ouvriers sont en train de comprendre que l'organisation de l'extension ne se fera qu'au prix du combat contre le syndicalisme.

5- Le rythme lent du développement des luttes.

La difficulté présente d'auto organisation de la classe ouvrière n'est que l'effet le plus visible du rythme lent du développement des luttes actuelles. L'attaque économique est pourtant très forte. Certains pourraient voir dans ces difficultés et la lenteur de la reprise, dans l'absence d' "un saut qualitatif" dans la grève de masse du jour au lendemain, une faiblesse extrême du prolétariat. Ce serait confondre les conditions de lutte dans lesquelles se trouve le prolétariat dans les grands pays industriels et historiques du capitalisme, avec les conditions qu'il rencontre dans les pays du "tiers-monde" et du bloc russe comme en Pologne. Avant de pouvoir déboucher sur la grève de masse et sur la généralisation internationale, le prolétariat doit affronter et dépasser les obstacles disposés par la bourgeoisie : la gauche dans l'opposition et les syndicats, et en même temps organiser le contrôle et l'extension de ses luttes. Ce processus nécessite une prise de conscience et une réflexion collective de la classe tirant les leçons du passé, et celles des luttes actuelles. Le rythme lent de la reprise des luttes, loin de constituer une faiblesse insurmontable, est le produit de la maturation lente, mais profonde de la conscience dans la classe ouvrière. Nous affirmons donc que nous n'en sommes qu'au débat de cette vague de lutte.

La raison de cette lenteur est due à la nécessité de reprendre les questions qui avaient été posées durant la vague précédente, mais qui n'avaient pas été résolues : le manque d'extension dans la grève du port de Rotterdam en 79 ; l'abscence d'assemblées générales à Longwy Denain la même année ; le sabotage du syndicalisme de base dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne; la nécessité de la généralisation internationale après la grève de masse en Pologne ; le rôle de la "gauche dans l'opposition" dans le reflux et la fin de cette vague de lutte.

Mais contrairement à 78-80, c'est à l'ensemble de ces questions que les ouvriers dans toutes les luttes d'aujourd'hui, se trouvent confrontés. Ce n'est pas une question qui est abordée dans chaque lutte, mais toutes à la fois. D'où la lenteur du rythme actuel des luttes ; d'où la difficulté mais aussi la profondeur de la maturation de la conscience dans la classe ouvrière.

6- Le rôle particulier actuellement du prolétariat en France.

Dans la prise de conscience du prolétariat international, la partie de celui-ci en France a une responsabilité particulière, temporaire et limitée. Du fait de l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir suite aux élections de mai et juin 81, ce pays constitue à l'heure actuelle une brèche dans le dispositif politique international des forces de la bourgeoisie. La participation au gouvernement des partis de gauche, PS et PC, est lourde d'affaiblissement pour la bourgeoisie internationale.

Si la grève de masse d'août 80 en Pologne n'a pas peu contribué à la destruction de la mystification sur le caractère "socialiste" des pays capitalistes du bloc de l'Est, le développement des grèves actuelles en France ne peut que contribuer à démasquer les mystifications et les mensonges colportés par les partis de gauche dans les autres pays et à l'affaiblissement de ces mêmes partis en milieu ouvrier.

Le licenciement de milliers d'ouvriers par ce gouvernement, le soutien qu'il reçoit des syndicats, les grèves, tant dans les services publics (Postes, Chemins de Fer) que dans l'automobile (Talbot, Citroën), les affrontements violents avec la police de "gauche" des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals (Longwy, Marseille, Dunkerque) ne peuvent qu'accélérer la reconnaissance dans l'ensemble de la classe ouvrière internationale du caractère bourgeois des partis de gauche du capital. De cette prise de conscience par le prolétariat dépend en grande partie le développement de la lutte de classe jusqu'à la révolution prolétarienne.

LE ROLE DES COMMUNISTES

Il existe une autre partie du prolétariat qui tient un rôle particulier, sans commune mesure avec la précédente. Cette partie exerce une responsabilité historique, permanente et universelle. Elle est constituée des minorités communistes, des révolutionnaires.

"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire" écrit Lénine dans Que Faire ? Sans programme communiste, sans prise de position claire dans la lutte de classe, pas de révolution prolétarienne possible ; sans organisation politique, pas de programme, pas de position claire et donc, pas de révolution.

Les luttes de la classe ouvrière ne peuvent se développer qu'en affirmant et maintenant leur autonomie et leur indépendance face à la bourgeoisie. Cette autonomie ouvrière dépend de la clarté politique du mouvement de lutte lui-même. Partie intégrante de la classe ouvrière, ses minorités politiques ont un rôle indispensable et irremplaçable dans cette nécessaire clarification politique. Les groupes politiques du prolétariat ont pour responsabilité de participer et d'intervenir dans le processus de prise de conscience de la classe ouvrière. Ils accélèrent et poussent le plus loin possible cette réflexion collective de leur classe. C'est dans ce sens qu'il importe :

- qu'ils reconnaissent la reprise actuelle des luttes ouvrières après la défaite en Pologne ;

- qu'ils dénoncent la "gauche dans l'opposition" comme obstacle majeur opposé par la bourgeoisie aux luttes ouvrières ;

- qu'ils comprennent que l'Europe occidentale est la clef, l'épicentre du renouveau des luttes aujourd'hui et du développement de celles-ci ;

- qu'ils sachent reconnaître que le cours historique est, depuis la fin des années 60, aux affrontements de classe et non à la guerre impérialiste. Seule cette compréhension générale peut leur permettre une intervention claire :

- la dénonciation du syndicalisme sous toutes ses formes. Nous avons pu voir les effets désastreux du syndicat Solidarité en Pologne après la grève da masse d'août 80. C'est non seulement une très grande partie d'ouvriers qui fut aveuglée et abusée sur le caractère profondément syndicaliste et capitaliste de Solidarnosc, mais aussi nombre d'éléments et de groupes révolutionnaires. Le rejet et le dépassement du syndicalisme dans l'organisation de l'extension par les ouvriers eux-mêmes nécessitent la dénonciation sans concession et sans faille des syndicats, du syndicalisme de base et de ses agissements par les minorités communistes organisées pour cela. Celle-ci est indispensable et déterminante pour dépasser les pièges de la bourgeoisie ;

- la mise en avant des perspectives de lutte qui passent par l'organisation de l'extension et de la généralisation dans les assemblées générales. C'est un combat permanent que doivent livrer les ouvriers les plus combatifs, les plus avancés et, parmi eux, les petits groupes communistes dans les luttes, dans les assemblées pour l'organisation de l'extension et de la coordination contre le syndicalisme qui s'y oppose.

L'intervention, la propagande, le combat politique des révolutionnaires détermineront de plus en plus la capacité du prolétariat dans son ensemble à rejeter les pièges tendus par la bourgeoisie et ses syndicats dans les luttes. La bourgeoisie, elle, n'hésite pas à "intervenir", à être présente, à occuper le terrain afin d'enrayer le développement de la prise de conscience des ouvriers, d'obscurcir les questions politiques, de dévoyer les luttes dans des impasses. D'où la nécessité de "minorités communistes combattant en leur sein (les assemblées), exposant les manoeuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents, et traçant une perspective claire pour le mouvement. L'organisation révolutionnaire est le meilleur défenseur de 1’autonomie ouvrière'.' ( Revue Internationale n°24, p. 12, "sur le rôle des révolutionnaires").

Ces minorités communistes, organisées théoriquement, politiquement, matériellement "sont donc la fraction la plus résolue du prolétariat" de tous les pays, la fraction qui entraîne les autres (suivant 1'idée du Manifeste Communiste). Les groupes révolutionnaires doivent marcher au premier rang du combat prolétarien. Ils doivent montrer la voie du combat de classe. Ils "dirigent", au sens où ils orientent la classe ouvrière vers le développement de ses luttes, sur le chemin de la révolution prolétarienne. Ce développement passe aujourd'hui par les nécessaires et inséparables auto organisation et extension des luttes contre les syndicats.

C'est la tâche que le CCI s'est assignée. C'est tout le sens de notre combat dans le mouvement des luttes actuelles.

R.L.

[1] [2] A ce sujet, nous voudrions corriger une formulation que nous avons souvent utilisée, en particulier dans "les thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" parues dans la dernière Revue Internationale ; à la page 4, dans le point 2, il est dit que "c'est la classe ouvrière mondiale qui détient 1'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à la bourgeoisie..." S'il est vrai que la classe ouvrière détient la clef de la situation historique au sens où de son combat dépend l'issue dans la barbarie capitaliste ou dans la révolution prolétarienne et le communisme, par contre, il est faux de dire que la classe ouvrière est passée à l'offensive face au capitalisme. Passer à 1'offensive signifie pour le prolétariat qu'il se trouve à la veille de la révolution, dans une période de double pouvoir, organisé en conseils ouvriers, qu'il se prépare consciemment à attaquer l'Etat bourgeois et à le détruire. Nous en sommes encore loin.

Géographique:

- Europe [3]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [4]

Où en est la crise ? La crise transforme l'Europe occidentale en une poudrière sociale

- 2754 reads

Il existe une "mémoire collective" historique au sein de la classe ouvrière. Les organisations politiques révolutionnaires en sont une manifestation importante. Mais elle n'est pas unique. Dans 1'ensemble de la classe, les luttes passées, les attaques de la bourgeoisie, on en a tiré les leçons pendant des années, souvent sous forme plus ou moins consciente, souvent sous forme purement négative, sachant plus ce qu'il ne faut pas faire que dégageant une perspective concrète positive précise. La puissance et la profondeur du mouvement ouvrier en Pologne en 1980 étaient en grande partie le fruit direct du souvenir des expériences successives de 1956, 1970 et 1976.

C'est pour cela que dans l'unité du prolétariat mondial, toutes les parties de la classe ne sont pas identiques : il y a des secteurs qui ont une plus grande tradition, une plus grande expérience de la lutte de classe. La vieille Europe occidentale regroupe le prolétariat qui possède le plus important coeur industriel (il y a dans la CEE 41 millions de salariés dans 1’industrie, contre 30 millions aux USA et 20 au Japon) et la plus longue expérience historique : à travers les luttes qui vont de 1848 et la Commune de Paris à la vague révolutionnaire de la fin de la 1ère guerre, à travers la confrontation avec la contre-révolution sous toutes ses formes, stalinienne, fasciste, "démocratique" (parlementarisme, syndicalisme), à travers des centaines de milliers de grèves de toutes sorte et ampleur, s'est forgée une classe plus aguerrie qu'ailleurs [1] [5]().

L 'Europe occidentale est actuellement non seulement la zone concentrant les principaux bataillons du prolétariat mondial, mais aussi, au sein de la partie industrialisée du bloc US, celle où, à court et moyen terme, la classe révolutionnaire est appelée à connaître la plus violente attaque économique. Les capitaux d'Europe occidentale s'effondrent lentement, incapables d'affronter sur le marché mondial et sur leur propre marché la concurrence économique de leurs propres "partenaires", américains et japonais, concurrence devenue d'autant plus agressive et impitoyable que ces derniers sont eux-mêmes plongés dans la plus violente crise depuis les années 30.

Les conditions objectives s'ajoutent aux conditions subjectives pour faire de l'Europe de l'Ouest le formidable détonateur révolutionnaire que Marx a annoncé.

LE DECLIN ECONOMIQUE DE L'EUROPE

LA LOI DU PLUS FORT

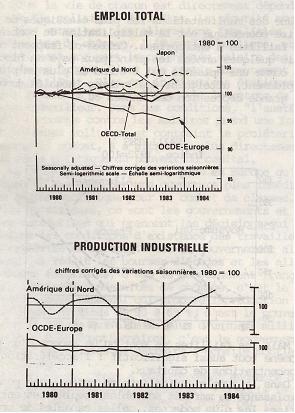

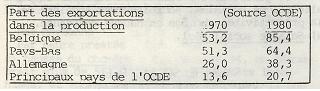

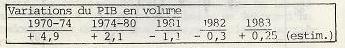

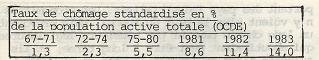

Dans la décennie qui va de 1963 à 1973, les économies des Etats de la CEE croissaient en moyenne à un rythme de 4,6 I (PIB). Ce taux tombe à 2 % dans la décennie suivante. Au début des années 80, il est tout simplement nul et recule dans plusieurs pays. A la fin des années 60, le taux de chômage dans la CEE était de 2,3 % ; aujourd'hui, il dépasse 10 % et atteint 17 % dans des pays aussi divers que l'Espagne et les Pays-Bas. Entre 1975 et 1982, "la part de marché" de la CEE (mesurée par sa part dans le total des exportations de produits manufacturés de l'ensemble de l'OCDE) est tombée de57%à53% tandis que celle des USA se maintenait à 18 % et celle du Japon augmentait de 13 à 16 %.

Dans la deuxième moitié des années 70, l'économie d'Europe occidentale a commencé à perdre de plus en plus de terrain par rapport aux USA et au Japon. Cette tendance s'est accélérée avec l'entrée dans les années 80. Simultanément, la dépendance du capital en Europe à l'égard de celui de " la puissance chef de bloc - dépendance qui ne s'est jamais démentie depuis la 2ème guerre -s'est fortement aggravée.

Le déclin économique de l'Europe occidentale au sein de son bloc trouve en partie son explication dans les caractéristiques des rapports entre nations dans le capitalisme décadent et militarisé.

Les lois qui régissent les rapports entre capitaux nationaux - fussent-ils ceux d'un même bloc militaire - sont les mêmes que celles du milieu de la pègre. Lorsque la crise frappe le monde capitaliste, la concurrence économique qui lui sert de mode de vie s'exacerbe jusqu'à son paroxysme, tout comme les gangsters s'entretuent lorsque les butins à conquérir se font plus rares et difficiles à obtenir.

Dans l'époque actuelle, cela se traduit au niveau de la planète par l'aggravation des tensions entre les deux blocs militaires. Au niveau de chaque bloc, en son sein, chaque nation est militairement sous le contrôle absolu de la puissance dominante (Le Japon corn ire la Pologne ne disposent que d'un strict minimum de munitions dans leurs armées ; ce sont les chefs de bloc qui en ont la possession et les leur fournissent). Mais les antagonismes économiques n'en subsistent pas moins.

Dans le bloc le plus riche, l'occidental, une certaine liberté de concurrence - beaucoup moindre que ce que les propagandes officielles prétendent- permet à ces antagonismes économiques d'apparaître au grand jour : c'est la guerre à coup de coûts de production moindres, à coup de subventions d'Etat aux exportations, à coup de mesures protectionnistes et de marchandages de "parts de marché", etc.

Dans le bloc de l'Est, le plus pauvre, le plus ruiné par le gigantesque effort de guerre et de militarisation, les tensions économiques entre capitaux nationaux apparaissent plus difficilement tant elles sont soumises aux impératifs militaires (la PDA est proportionnellement plus industrialisée que l'URSS ; elle n'en est pas moins obligée d'acheter le pétrole de celle-ci à un cours arbitrairement fixé, toujours supérieur au cours mondial et elle doit généralement le payer en devises occidentales).

Cependant, avec l'accélération de la crise et de la décadence capitaliste mondiale, c'est le mode de vie du bloc le plus ruiné qui montre l'avenir au mieux nanti. Comme nous le disions lors de notre second Congrès International (1977) : "Les Etats-Unis vont mettre l'Europe au rationnement". Depuis le début des années 70, l'évolution en occident ne s'est pas faite vers un plus grand libéralisme dans les échanges et la vie économique, mais au contraire vers la multiplication des mesures protectionnistes et un pouvoir de plus en plus impitoyable des USA sur leurs vassaux. Le GATT, organisation chargée de défendre et stimuler le libre-échange entre nations, ne cesse dans ses derniers rapports annuels de s'arracher les cheveux et de crier au sacrilège suicidaire devant la multiplication des barrières douanières et autres mesures qui entravent le "libre-échange" entre nations.

Quant aux relations économiques des USA avec leurs partenaires industrialisés, elles se caractérisent, surtout depuis la dite crise du pétrole (1974-75), par une série de manoeuvres économiques dont le résultat concret est un "pillage". Un pillage dont les fruits sont employés par la puissance dominante essentiellement à financer ses dépenses militaires.

Tout comme l'URSS, les USA portent la plus lourde part des dépenses militaires du bloc ([2] [6]). Depuis Nixon, les USA ont mené au niveau de leur bloc des politiques économico militaires qui leur ont permis d'imposer par la force à leurs vassaux le financement d'une partie de leur politique militaire.

Les violentes augmentations du prix du pétrole (1974-75, 1979-80) dont les USA contrôlent directement ou indirectement l'essentiel de la production et de la commercialisation ont fourni :

1 - à travers le flot de Dollars qui a été déversé sur le Moyen-Orient en provenance du Japon et de l'Europe, les moyens de financer, essentiellement à travers l'Arabie Saoudite la "Pax Americana" ;

2 - à travers l'énorme demande de Dollars provoquée (le pétrole se paie en Dollars) une surévaluation du billet vert qui permettait aux USA d'acheter n'importe quoi, n'importe où, en payant d'autant moins ; c'est une sorte de réévaluation forcée du Dollar.

La politique de taux d'intérêts élevés pratiquée par les USA depuis le début des années 80 se traduit par un résultat analogue. La crise économique fait apparaître une masse de capitaux "oisifs" sous forme argent, qui ne trouvent pas de secteurs productifs rentables où s'investir, le secteur productif se réduisant comme peau de chagrin. Ces capitaux sont contraints, sous peine de disparaître au moins partiellement, de se placer dans des secteurs spéculatifs, de se transformer en capitaux fictifs. Ils se placent là où les taux d'intérêts réels sont les plus élevés. Avec leur politique, les USA attirent chez eux ainsi une masse énorme de capitaux du monde entier et qui doivent, pour se placer, commencer par être transformés en Dollars. Celui-ci devient plus demandé, plus recherché, plus cher : il est surévalué (en janvier 84, certains estimaient la surestimation du prix du Dollar à 40 %). Achetant à bas prix (il faudrait dire : à prix forcé), les USA se paient le luxe du plus grand déficit commercial de leur histoire... sans que pour cela leur monnaie, au moins pour le moment ne soit dévaluée, au contraire. Simultanément, et tout aussi impunément, ils connaissent un déficit des administrations publiques sans précédent (200 milliards de Dollars), soit l'équivalent de leurs dépenses militaires officielles ([3] [7]).

Comme nous l'avons à plusieurs reprises démontré dans des numéros précédents de cette Revue, cette politique ne peut pas être éternelle. Elle constitue une fuite en avant qui prépare de gigantesques explosions financières.

Mener une politique de taux d'intérêt réels élevés veut dire être capable de payer des revenus réels élevés aux capitaux que l'on emprunte. Or, la crise économique, qui dévaste aussi les USA, interdit à ceux-ci de trouver les moyens réels de payer ces intérêts. Quant à la production militaire, la seule qui connaît un véritable développement, elle détruit ces moyens de paiement plutôt qu'elle n'en crée. Les USA paient ces revenus en réalité avec du papier, des Dollars surévalués, qui à leur tour se placent de nouveau aux USA. Au bout c'est la banqueroute du système financier mondial ([4] [8]). Mais les USA n'ont pas véritablement le choix et ils n'en laissent aucun à leurs "alliés". L'économie américaine "soutient" celle de l'Europe occidentale comme la corde soutient le pendu. Tout comme dans le bloc rival, et comme dans l'ensemble de la vie sociale du capitalisme décadent, les rapports économiques sont de plus en plus calqués et soumis aux rapports militaires. Parlant des rapports de l'Europe avec son chef de bloc, Helmut Schmidt - représentant expérimenté du capital allemand - déclarait récemment que Washington avait tendance à "remplacer ou supplanter son leadership politique par un commandement militaire strict, exigeant de ses alliés qu'ils exécutent les ordres sans discuter et dans les deux jours qui suivent" (Newsweek, 9 avril 84).

Dans le bloc de l'Est, l'URSS pille ses vassaux directement, par la pression militaire et policière. Dans le bloc occidental, les USA pillent surtout à travers le jeu des mécanismes économiques du "marché" militairement dominé par eux. Mais le résultat est le même. Le chef de bloc se fait payer sa politique militaire par des prélèvements directs ou indirects sur ses "alliés".

Le retard croissant de l'Europe est en grande partie le résultat de la loi du monde capitaliste, celle du plus fort.

Les faiblesses intrinsèques de l'économie européenne sont celles d'un continent divisé en une multitude de nations, concurrentes entre elles, incapables de dépasser leurs divisions, de concentrer leurs forces pour tenter de résister à la concurrence économique de puissances comme les USA et le Japon.

LE MYTHE DU MARCHE COMMUN

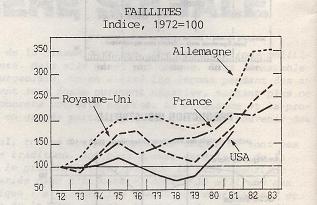

Une des manifestations les plus classiques de la crise économique est la multiplication du nombre de faillites d'entreprises. Celles-ci frappent depuis quelques années les principaux pays du bloc US comme une épidémie qui s'étend de plus en plus rapidement, atteignant des rythmes inégalés depuis la grande dépression des années 30.

Mais les faillites ne sont qu'un aspect d'un phénomène tout aussi significatif : l'accélération des concentrations de capitaux.

Dans la jungle capitaliste en proie à une pénurie croissante de marchés solvables, seules les entreprises les plus modernes, celles capables de produire à meilleur marché peuvent survivre. Mais moderniser l'appareil de production dans la période actuelle nécessite des concentrations de capitaux de plus en plus énormes. Face aux géants américains ou même japonais, les européens divisés, incapables de se mettre d'accord sur autre chose que sur la façon d'attaquer ou de combattre le prolétariat, parviennent de moins en moins à suivre la course technologique. Il est plus facile et plus rentable pour une entreprise européenne en difficulté de s'allier avec des capitaux américains ou japonais qu'avec d'autres européens. Et c'est ce qui se produit dans la réalité, malgré les déclarations ampoulées des prêtres de "l'Europe Unie".

Le "Marché Commun" a été un marché unifié essentiellement pour les capitaux américains et japonais qui ont la puissance et les moyens militaires de contrôler des marchés de cette taille.

La CEE, après des années d'efforts, ne parvient aujourd'hui à planifier et organiser que... la destruction et le démantèlement de l'appareil productif (la sidérurgie n'étant que l'exemple le plus spectaculaire).

Du point de vue des conditions objectives, l'Europe occidentale devient une poudrière sociale parce que la crise économique s'y accélère. Mais pas uniquement à cause de cela. Deux caractéristiques du capitalisme en Europe occidentale rendent plus explosive et profonde la lutte de classe dans cette partie du monde : le poids de l'Etat dans la vie sociale ; la juxtaposition d'une somme de petits Etats-nations.

LE POIDS DE L'ETAT DANS LA VIE SOCIALE REND LA LUTTE OUVRIERE PLUS IMMEDIATEMENT POLITIQUE

Plus l'Etat est présent dans la vie économique, et plus la vie de chacun est directement dépendante de "la politique" de l'Etat. La sécurité sociale, les retraites, les allocations familiales, les indemnités de chômage, l'éducation publique, etc. constituent une part importante du salaire des ouvriers en Europe. C'est une partie directement gérée par l'Etat. Plus ces institutions étatiques sont présentes et plus l'Etat est le patron de tout travailleur. Dans ces conditions, "l'austérité", l'attaque contre les salaires prend une forme directement politique et contraint le prolétariat, lorsqu'il combat, à s'affronter plus directement au coeur politique du pouvoir du capital.

La crise se traduit ainsi, plus en Europe qu'au Japon ou aux USA, par une ouverture plus immédiate du terrain politique pour le combat de classes. Plus qu'ailleurs, ce sont les gouvernements et non les entreprises qui prennent les décisions qui modulent les conditions d'existence des travailleurs. L'austérité en Europe, c'est le gouvernement allemand qui réduit les bourses d'études et les allocations familiales, c'est le gouvernement français qui réduit les indemnités de chômage, c'est le gouvernement espagnol qui propose la réduction du taux des retraites de 90 à 65 %, c'est le gouvernement anglais qui élimine plus d'un demi million de postes de fonctionnaires, c'est le gouvernement italien qui décide de détruire l'échelle mobile des salaires.

Le poids de l'Etat a régulièrement augmenté dans tous les pays du bloc occidental, y compris le Japon et les USA. Si on mesure ce poids par les dépenses totales des administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut, celui-ci est passé au Japon entre 1960 et 1981 de 18 % à 34 % et aux USA de 28 % à 35 %. Mais pendant ce temps, en 1981, ce pourcentage atteignait :

47 % en Grande-Bretagne,

49 % en Allemagne et en France,

51 % en Italie,

56 % en Belgique,

62 % en Hollande,

65 % en Suède.

C'est une des raisons pour lesquelles les luttes ouvrières en Europe occidentale ont et auront tendance à assumer plus immédiatement leur contenu politique.

LA JUXTAPOSITION D'UNE SOMME D'ETATS REND PLUS EVIDENT LE CARACTERE INTERNATIONAL DE LA LUTTE PROLETARIENNE

La nation constitue une institution de base caractéristique du mode de production capitaliste, tout comme le salariat. Elle fut un important progrès historique marquant la fin de 1'endettement féodal. Mais, comme l'ensemble des rapports sociaux capitalistes, elle est devenue une entrave majeure à tout développement ultérieur. Une des contradictions fondamentales qui condamnent historiquement le capitalisme est celle entre la production qui est matériellement réalisée à échelle mondiale et l'appropriation et orientation de celle-ci de façon nationale.

Or, nulle part au monde cette contradiction ne se manifeste de façon aussi criante que dans la vieille Europe occidentale. Nulle part, l'identité d'intérêts des prolétaires de tous les pays, la possibilité et la nécessité de l'internationalisation du combat de classe face à l'absurdité de la crise économique capitaliste, n'apparaissent de façon aussi immédiate.

Cette généralisation de la lutte ouvrière à travers les frontières ne se produira pas du jour au lendemain. Elle ne peut pas être une réponse mécanique aux conditions objectives. Il faudra certainement une longue période de luttes qui se déroulent simultanément dans l'ensemble des petits Etats européens pour qu'au milieu d'une effervescence prérévolutionnaire se forge dans la classe ouvrière la conscience et la volonté d'assumer son être international et révolutionnaire.

La classe ouvrière en Europe possède pour cela l'avantage déterminant d'être la fraction historiquement la plus expérimentée, celle dont les traditions révolutionnaires sont les plus importantes. Ce n'est pas par hasard si c'est en Europe occidentale que se concentrent les principales organisations politiques révolutionnaires du prolétariat, forces qui, pour faibles qu'elles puissent être encore aujourd'hui, ont et auront un rôle déterminant à jouer dans le processus révolutionnaire.

L'effondrement de l'économie capitaliste est un phénomène mondial qui touche tous les pays, créant à l'échelle de la planète les conditions de la révolution communiste. Mais l'Europe occidentale du fait de sa place dans le processus mondial de production, du fait de sa place particulière au sein du bloc militaire américain, du fait de sa structure politique (importance de l'Etat, multiplicité de nations), ainsi que du fait des conditions subjectives d'existence du prolétariat, constitue nécessairement l'épicentre de la révolution mondiale.

RV

[1] [9] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe" Revue Internationale n°31, 4ème trimestre 1982, ainsi que "Critique de la théorie du 'maillon le plus faible'" Revue Internationale n°37, 3ème trimestre 1984.

[2] [10] La relative arriération de 1'URSS par rapport à certains des pays de son glacis, telle la RDA, est le reflet du fardeau de ses dépenses militaires. Les seuls secteurs où l'URSS est en tête dans son bloc sont ceux directement militaires.

[3] [11] Les difficultés croissantes que connaissent actuellement les banques américaines et la multiplication des faillites dans ce secteur sont les premières manifestations du gouffre auquel doit aboutir cette politique.

[4] [12] Idem.

Récent et en cours:

- Crise économique [13]

Belgique-Hollande:crise et lutte de classe : Rapport du 5ème Congrès d'Internationalisme

- 4077 reads

Si nous avons décidé de publier dans la Revue Internationale un rapport consacré à la situation économique, politique et sociale dans ces deux pays d'Europe, c'est que justement celle-ci n'a rien de particulier ou de spécifique, mais exprime de façon exemplaire ce que subissent de façon croissante les prolétaires dans tous les pays industrialisés.

L'austérité draconienne dans ces deux pays qui, il y a quelques années encore, étaient vantés pour leur niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe et pour leur niveau de"protection sociale" enviable, est un indice de l'évolution de la crise économique au coeur du capitalisme mondial, de la force de l'attaque des conditions de vie des ouvriers. De même, la capacité de riposte ouvrière à cette attaque et les efforts d'adaptation politique de la bourgeoisie nous fournissent des indications précieuses concernant le développement du rapport de force entre les classes,

Nous estimons donc que ce texte est une excellente illustration de notre démarche générale appliquée à des situations concrètes et qu'il démontre clairement combien l'approfondissement de notre cadre d'analyse par rapport au rôle de la gauche dans l'opposition, le syndicalisme de base, le cours historique ou le processus de généralisation de la lutte de classe, basé sur les leçons de la vague de lutte précédente, se révèle indispensable pour appréhender la situation sociale actuelle.

Le 4ème Congrès de la section du CCI en Belgique (février 1982) se déroula deux mois après le putsch de Jaruzelski en Pologne, en pleine contre-offensive de la bourgeoisie internationale, au nouent où la classe ouvrière, déboussolée, marquait le coup.

Dans ce cadre, ce n'était nullement un hasard si la bourgeoisie belge, après des années de tergiversations et sous la pression directe du bloc, venait d'aligner sa politique sur celle du bloc et engageait l'attaque directe contre la classe ouvrière. La résolution sur la situation nationale, adoptée lors du Congrès, décrivait adéquatement la stratégie mise en place par la bourgeoisie :

"Les élections du 8 novembre 81 légaliseront ce nouvel ordre de bataille de la bourgeoisie face à la lutte de classe, le pas qualitatif dans l'attaque frontale du prolétariat est franchi :

a) une droite dure et arrogante au pouvoir, bien ancrée au pouvoir dans une perspective à long terme et parlant le langage de la vérité,

b) un partage essentiel des tâches au sein de l'appareil politique de la bourgeoisie entre une droite dure au gouvernement et une gauche dans l'opposition face à la lutte de classe, ainsi que diverses sous divisions au sein du gouvernement et dans l'opposition, permettant plus de souplesse dans le développement des mystifications,

c) une gauche dans l'opposition aux accents radicaux dont les thèmes actuels ne sont plus ceux d'une, équipe responsable développant un langage d'illusions dans la perspective d'un retour au gouvernement, mais dont la seule fonction aujourd'hui est de faire dérailler les luttes, face aux réactions engendrées par l'austérité draconienne" (Résolution sur la situation en Belgique et aux Pays-Bas, février 82).

Ainsi, la résolution indiquait clairement dès février 82 les axes fondamentaux de la politique de la bourgeoisie en Belgique pour les deux années à venir. En Hollande, la situation paraissait encore moins tranchée et la gauche venait de revenir au pouvoir. Toutefois, dans le rapport sur la situation aux Pays-Bas, nous soulignions que "L'adhésion du PVDA (SD) au gouvernement n'était rien d'autre qu'une solution de secours temporaire" (Idem), ce qui se confirma bien vite dès la fin de 82. Globalement donc, pour les deux pays, la stratégie de la bourgeoisie dans la période écoulée se caractérisa par une austérité draconienne et le travail de sape de la gauche dans l'opposition.

Sous la pression inexorable de la crise et de l'austérité, l'affrontement entre les classes reprit de plus belle au sein même des pays industrialisés. La Belgique et la Hollande se retrouvèrent au premier rang dans la reprise de la lutte de classe. C'est dans cette perspective que nous évaluerons les résultats de la stratégie de la bourgeoisie, autant sur le plan économique que politique, et son impact sur le développement de la lutte prolétarienne.

BELGIQUE DEUX ANS D'AUSTERITE ET DE "SACRIFICES"

"L'économie belge connaît depuis plusieurs années une situation caractérisée par des déséquilibres multiples et accusés. Ceux-ci trouvent leur origine dans les effets de la crise internationale à laquelle la Belgique est particulièrement sensible en raison de son degré exceptionnel d'ouverture sur l'extérieur. Ils ont également des causes internes, parmi lesquelles les plus importantes tiennent d'une part, à une adaptation insuffisante de la production à l'évolution de la demande intérieure et extérieure et, d'autre part, à un système rigide de formation des revenus qui a conduit à une modification importante dans le partage du revenu national au cours des années 70," (Etudes économiques de l'OCDE, Belgique Luxembourg, mai 83, p.9).

En clair, depuis la fin des années 70, la Belgique se trouve dans une situation économique particulièrement difficile causée :

a) par l'approfondissement de la crise mondiale du capitalisme que la Belgique ressent plus directement et plus brutalement que d1autres à cause de sa dépendance des marchés internationaux, vu l'exiguïté de son marché intérieur.

b) par les hésitations de la bourgeoisie belge à mettre en place une politique économique et sociale rigoureuse visant à rationaliser l'économie et « à réduire considérablement les salaires et les allocations sociales.

Aussi, dos son installation, l'action du gouvernement Martens-Gol sera centrée sur :

- le "transfert du revenu des ménages vers les entreprises" (sic !), réalisé par une politique des revenus avec un blocage partiel de l'indexation associé à une dévaluation de 8,5% du franc au sein du SME, et une politique budgétaire restrictive

(l'objectif étant de réduire le déficit public en 82 et 83 chaque fois d'un montant équivalent à 1,5% du PNB, de façon à diminuer le prélèvement des administrations sur les disponibilités de financement de l'économie (Etudes économiques de l'OCDE, p.9).

- Une rationalisation des secteurs non adaptés à "l'évolution de la demande intérieure et extérieure" : sidérurgie (Cockerill-Sambre), chantiers navals (Cockerill-Hoboken, Boel), mines du Limbourg, textile (Fabelta, Motte), métallurgie (Nobels-Peelman, Boomse Metaalwerken, Brugeoise et Nivelles). Comme le reconnaissait cyniquement Gardois, le "conseiller spécial" du gouvernement pour la sidérurgie, il ne s'agit, à travers des fusions, des fermetures partielles, des aides de l'Etat conditionnées par des baisses conséquentes des salaires, que d'une "liquidation socialement camouflée".

Quels sont, après deux ans d'application, les résultats de cette politique d'austérité draconienne ? Une telle observation est importante dans la mesure où, de par sa situation au début des années de vérité, la Belgique a servi de "laboratoire" à la bourgeoisie occidentale pour tester la façon d'imposer une austérité généralisée et une attaque globale contre le niveau de vie de la classe ouvrière.

La situation de l'économie belge

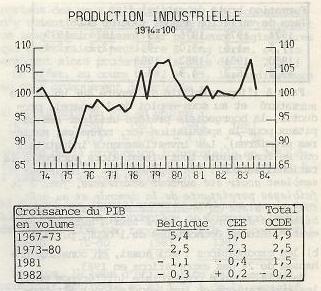

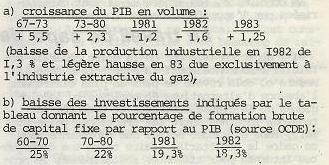

Malgré les deux années de restriction et de "sacrifices", les indicateurs économiques montrent clairement que la situation économique est loin d'être brillante, comme l'illustre bien la croissance du produit intérieur brut :

Plus explicite encore est le graphique de la production industrielle qui révèle pratiquement une stagnation permanente de celle-ci depuis 1974.

Même par rapport à l'ensemble des autres pays industrialisés, on ne peut guère dire que l'économie belge a rattrapé le terrain perdu. On pourrait tout au plus parler d'une stabilisation dans la récession.

Cette constatation générale sera étayée en examinant de plus près quatre facteurs permettant de juger plus en profondeur de la santé de l'économie belge :

a) la compétitivité : pour le gouvernement, c'est a ce niveau que se trouve la clé du problème et la solution de la crise : en rendant à l'industrie sa compétitivité, la production pourra reprendre et le chômage se résorber. Et à première vue, en effet, les résultats de la politique gouvernementale semblent spectaculaires.

Toutefois, trois constatations atténuent fortement les conséquences de ce redressement de la compétitivité :

- le redressement de la compétitivité est avant tout lié à la réduction des coûts salariaux et, d'une manière générale, à la diminution des heures travaillées, suite à l'extension du chômage et non pas vraiment au développement de la production ou des exportations (cf. infra);

- comme les autres pays industrialisés ont pris depuis lors des mesures similaires (cf. Rapport sur la Hollande), l'amélioration de la compétitivité sera rapidement annulée.

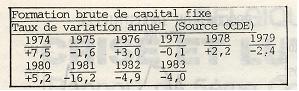

- la restauration de la position concurrentielle et de la rentabilité des entreprises n'a aucunement conduit à une reprise des investissements productifs. La chute des livraisons de biens d'équipement au marché intérieur ainsi que celle du volume de la formation brute de capital fixe le confirment : la chute des investissements continue.

Face à l'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé et au sous-emploi de l'appareil productif, la bourgeoisie préfère utiliser ses capitaux pour la spéculation (or, monnaies, matières premières). Les investissements industriels qui se font malgré tout visent alors surtout à la rationalisation : "En moyenne, les entreprises semblent avoir été surtout soucieuses, face à la faiblesse persistante de la demande et au coût toujours élevé du crédit, de restructurer leurs bilans et d’accroître leurs taux d’auto financement. " (Etudes économiques de l'OCDE, p. 31).

b) les exportations : ici aussi, on constate une hausse de 2% des exportations en 1983.

Mais la balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) est toujours déficitaire. De plus, l'amélioration s'explique :

- par la baisse des importations, causée par la dévaluation et la politique d'austérité

- par la dévaluation qui a rendu les produits belges moins chers à l'exportation.

Toutefois, dans la mesure où la Belgique exporte essentiellement vers d'autres pays industrialisés (83 % vers l'OCDE dont 70 % vers la CEE contre 2 % vers le COMECON et 5 % vers l'OPEP) et que ceux-ci subissent de plus en plus l'austérité et limitent en conséquence leurs importations, les conséquences pour les exportations belges risquent d'être désastreuses.

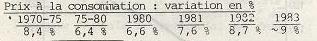

c) 1'inflation : malgré la stagnation de la production industrielle et la diminution des salaires et de la consommation (cf. infra), l'inflation, après un net recul à la fin des années 70, reprend nettement.

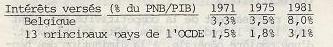

d) déficit et finances publiques : le déficit de l'Etat belge reste catastrophique : 16,2 % du PNB en 1981, 15,8 % en 1982 et,"d'après les estimations gouvernementales, 15,5 % en 1983, alors que la moyenne européenne est de 7 %. Le déficit courant de la Belgique se chiffrait en 1982 à 190 milliards de FB, tandis que la charge des intérêts de la dette représente aujourd'hui déjà 3 % du PNB et 20 % des recettes courantes des administrations.

En outre, comme une grande partie de la dette (dette extérieure) est calculée en dollar, la hausse récente de la monnaie US aura des conséquences catastrophiques sur la charge des intérêts.

La "réduction de la charge sociale"

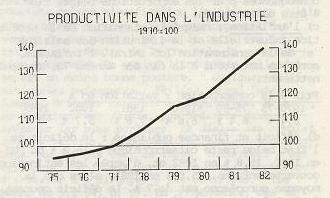

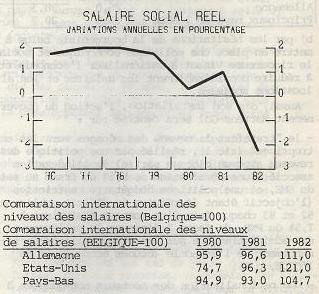

S'il fallait définir succinctement les deux années écoulées, on retiendrait sans nul doute l'attaque brutale du niveau de vie de la classe ouvrière. Certes, dés les années 70, le niveau de vie de la classe ouvrière avait été entamé, mais cela s'était fait de manière détournée, par une hausse des impôts directs et indirects, par un accroissement de la productivité (cf. tableau sur la productivité) et par l'inflation galopante. Mais depuis les "années de vérité", et plus particulièrement depuis la mise en place de la stratégie actuelle de la bourgeoisie (droite au pouvoir, gauche dans l'opposition), l'attaque est brutale, massive et généralisée : baisse des salaires et des allocations sociales, accroissement accéléré de la productivité, chômage en hausse constante, a) Salaire social réel,

" Au total, les experts belges estiment que, sous l'hypothèse d'une augmentation des prix à la consommation de 7,5 % en 1983 (8,7 % en 1982), l'incidence des mesures de freinage des salaires serait de l'ordre de 7,5 % entre décembre 1981 et décembre 1983, dont 4,5 % au cours de 1982". (Etudes économiques de l'OCDE, p. 16).

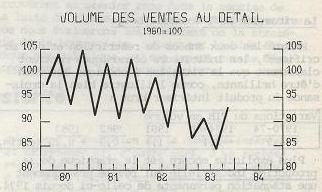

Comme l'inflation pour 1983 se chiffrerait, non à 7,5 % mais à plus ou moins 9 %, la baisse des salaires "officielle" devrait s'établir au-delà de 8 %. Pour juger de l'importance de l'attaque, on peut encore relever que, dans l'industrie manufacturière et calculé par rapport aux 15 principaux pays de l'OCDE, l'indice des coûts unitaires relatifs de main d'oeuvre s'est situé en 1982 très en deçà de son niveau en 1970. Parallèlement on assiste à une baisse de la consommation privée, bien illustrée par l'effondrement du volume des ventes au détail :

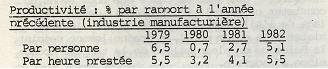

b) 1'augmentation de la productivité : l'amélioration de la compétitivité par la dévaluation et la baisse des salaires n’a nullement débouché sur une baisse du chômage, qui a continué à monter (cf. infra), mais sur une forte augmentation de la productivité à travers une rationalisation (meilleur taux d'utilisation de l'appareil productif) (cf. tableau n° 7) et une mécanisation et une automatisation intensive.

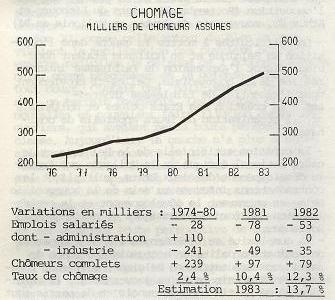

c) hausse du chômage : fin janvier 84, on dénombrait plus de 523.000 chômeurs complets indemnisés, et encore ce chiffre nous donne-t-il une idée fausse de la situation réelle. En vérité, d'après l'OCDE, le nombre de personnes sans emploi (chômeurs indemnisés et autres) s'élevait en mars 83 à environ 600.00, le rythme de progression du chômage s'étant à peine infléchi, dépassant 16 % en mars 83 (contre 20 % pour les 12 mois précédents).

En outre, environ 180.000 personnes bénéficiaient d'un programme public d'aide à l'emploi (chômeurs mis au travail, cadre spécial temporaire, etc.) ou d'une pré pension de sorte crue, au total, près de 19 % de la population active se trouvait en dehors du circuit normal de 1'emploi.

En conclusion, l'austérité draconienne imposée par le gouvernement Martens V a représenté la première attaque directe généralisée contre l'ensemble de la classe ouvrière en Belgique sans qu'elle n'ouvre la voie à une reprise de l'économie qui "ne peut reposer que sur la demande extérieure" (OCDE, p. 46). L'amélioration relative de la compétitivité de l'industrie belge n'est qu'une donnée temporaire et passagère que les programmes d'austérité et de réduction de salaires dans les autres pays industrialisés réduira rapidement à néant. La crise générale du capitalisme ne laisse aucun répit à la bourgeoisie belge en dehors d'un redoublement des attaques contre la classe ouvrière.

HOLLANDE LE CARACTERE INELUCTABLE DE L'PIPASSE ECONOMIQUE

Il y a deux ans, dans le sillage de la locomotive allemande, les Pays-Bas passaient encore pour une des économies les plus fortes, alors qu'aujourd'hui, ils connaissent le chômage le plus étendu et, après la Belgique, le déficit le plus important des pays industrialisés. Les économistes n'y voient plus le bout du tunnel, mais prévoient un long chemin passant par plusieurs législatures qui aboutiraient peut-être à long terme, et ils avancent alors prudemment la date de ... 2005 !

En effet, au cours de 82 et 83, les indicateurs se sont brusquement détériorés :

De plus, le taux d'utilisation de l'appareil productif est tombé en 83 à 77 % de la capacité totale de production, le même niveau qu'en 75.

Le taux d'utilisation était en 82 inférieur de 8 % à celui de 73 et de 6,5 % à celui de 79. Le déficit budgétaire qui augmentait de 6,7 % en 81 a augmenté de 9,4 % en 82 et en 83, on prévoit une hausse de 12,5 %. Le graphique n° 9 montre dès lors l'accroissement fulgurant de la dette de l'Etat hollandais, augmentant de 19 % en 81, de 22 % en 82, et atteignant la somme impressionnante de 144,7 milliards de florins.

Les chiffres du commerce extérieur semblent infirmer les données précédentes, puisque l'excédent de la balance des paiements courants a augmenté de 9,8 % en 82 et de 12 % en 83. Ces chiffres n'ont pourtant qu'une signification limitée parce qu'ils s'expliquent surtout par le développement des ventes de gaz naturel et par le recul des importations qui résulte de la chute de la consommation nationale. En vérité, l'industrie hollandaise est en moins bonne posture. " Quelques multinationales puissantes : Philips, Royal Dutch Schell, Unilever ont fait sa réputation. Mais sa structure est faible, peu présente dans les créneaux les plus porteurs. Le déclin est complet dans le textile, la confection, les chantiers navals. Au fil des ans, ce tissu industriel s1est effiloché. Le florin fort et la forte propension à investir à l’étranger y ont contribué." (Le Monde du 5.2.84, p. 9). En conséquence, dès la fin de 82, l'attaque directe contre la classe ouvrière s'accentua en Hollande, après la réorganisation par la bourgeoisie de ses forces politiques avec le passage de la gauche dans l'opposition et la venue de la droite au pouvoir (gouvernement Lubbers). Si la stagnation et le léger recul des salaires était déjà un fait dès le début des années 80 (1972 : 100 - 1980 : 103,9 -1981 : 101,2 - 1982 : 100,1) grâce à un premier gouvernement de droite (Van Agt et Wiegel) et aux mesures plus indirectes du gouvernement de centre-gauche (Van Agt et Den Uyl) en 82, les attaques contre le niveau de vie du prolétariat vont pleuvoir à partir de la fin 82 :

- baisse des salaires de 3,5 % pour la classe ouvrière en 83 et même de 5 % pour les fonctionnaires

- baisse de 3,5 % des salaires des fonctionnaires et des allocations en 84

- diminution des salaires et des allocations de 15 % prévue entre 84 et 86.

En parallèle, on assiste à une véritable explosion du chômage :

En quelques années, les Pays-Bas ont largement dépassé la moyenne de l'OCDE qui est de 10 %.

En conclusion, les années 82-84 sont caractérisées par l'approfondissement inéluctable de la crise économique qui n'épargne plus aucun pays et par le déclenchement d'une attaque sans précédent contre le niveau de vie de la classe ouvrière. C'est dans ce cadre que nous avons pu constater comment la Hollande qui, dans le sillage de l'Allemagne, semblait encore mieux résister à la crise en 81, a graduellement rejoint la Belgique en plein milieu de la tempête économique et sociale.

Si l'approfondissement de la crise générale affaiblit fondamentalement la bourgeoisie dans la mesure où cela révèle de plus en plus clairement l'absence d'alternatives économiques ou idéologiques de la classe dominante et exacerbe les tensions internes entre ses fractions, celle-ci sait face au danger mortel crue représente dans ce cadre le prolétariat, faire taire ses divergences internes pour affronter solidairement le prolétariat.

Les solutions gui lui font défaut sur le plan économique sont dès lors compensées par une remarquable habileté sur le plan politique. Chaque jour, la bourgeoisie démontre qu'elle est capable de défendre avec beaucoup de hargne et d'intelligence ses privilèges et sa domination. Dans les principaux pays industrialisés, la carte maîtresse du dispositif bourgeois visant à imposer l'austérité généralisée et à faire accepter les préparatifs de guerre est la mise en place de la gauche dans l'opposition. Cela s'est parfaitement illustré en Belgique et en Hollande.

LA NECESSITE DE IA GAUCHE DANS L'OPPOSITION EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE

Depuis la reprise des luttes ouvrières en 1978, le CCI avait mis en avant la nécessité de la gauche dans l'opposition pour briser les luttes de l'intérieur, mais l'expérience nous a appris qu'il y a, entre la nécessité objective pour la bourgeoisie et sa capacité à faire tout ce qui est nécessaire pour la satisfaire, un monde de difficultés à franchir. Si en Belgique et en Hollande, la bourgeoisie a réussi adéquatement à adapter son dispositif de défense aux nécessités de la période, le passage de la gauche dans l'opposition s'est toutefois caractérisé par une grande difficulté à le réaliser concrètement :

- en Belgique, dès 1980, une série de gouvernements "de transition" ont essayé de réaliser les conditions nécessaires au passage de la gauche dans l'opposition (cf. Rapport au 50 Congrès), mais ce n'est qu'à la fin 81 qu'elle pourra avoir lieu;

- en Hollande, la droite était venue au pouvoir dès 78 pour mener une politique d'austérité (gouvernement chrétien-libéral Van Agt et Wiegel). Pourtant, de la mi-8I à la mi-82, la gauche revient au pouvoir, et ceci nettement à contre-courant des nécessités nationales (les socialistes ont perdu les élections, une austérité draconienne doit être imposée) et internationales (crise et austérité se généralisent à tous les pays). Ce n'est qu'après environ un an de paralysie gouvernementale accrue et de dé crédibilisation croissante de la gauche que la bourgeoisie trouva le moyen d'en revenir à la situation du début 81.

Ces atermoiements et ces hésitations n'étaient pas l'expression d'une meilleure résistance à la crise, comme certains l'affirmaient.

- Il s'agit des deux pays les plus axés sur l'exportation. Ils ressentent dès lors plus vite et plus fortement que d'autres la crise mondiale de surproduction.

- Malgré les ressources énergétiques propres (gaz naturel), la Hollande a un tissu industriel en dé clin, ce qui amène dès 78 le gouvernement à prendre des mesures d'austérité et de rationalisation (automobiles DAF, textile, chantiers navals).

- La crise provoque dès 79 des réactions ouvrières qui indiquent que la place de la gauche est dans l'opposition (Rotterdam 79, mines du Ljmbourg et Athus 80, mouvements de luttes en Wallonie en 81).

Les difficultés à mettre la gauche dans l'opposition en Belgique et en Hollande étaient donc bien plutôt l'expression de faiblesses internes réelles de la bourgeoisie. Celles-ci proviennent pour l'essentiel de faiblesses inhérentes à la création des Etats belges et hollandais et à l'organisation de leurs appareils de domination.

- La création artificielle de la Belgique et le cadre national étriqué de la Hollande ont freiné le développement des deux Etats, multipliant les contradictions internes au sein de la bourgeoisie belge et entravant le développement et la centralisation des forces économiques et politiques en Hollande.

- La complexité et l'hétérogénéité de l'appareil de domination politique bourgeois (présence de partis communautaires en Belgique, obligeant longtemps à maintenir le PS au gouvernement, la multiplicité de partis confessionnels et de partis tout court en Hollande, séquelles du développement historique de ces pays, rendait toute manoeuvre de la bourgeoisie fort délicate) a retardé ou empêché pendant un certain temps que la bourgeoisie mette la gauche là où elle pouvait lui rendre les meilleurs services.

Toutefois, malgré ces difficultés internes, les bourgeoisies belge et hollandaise ont montré qu'elles avaient une assise suffisamment solide et une expérience assez riche pour développer, sous la pression économique et face au danger de la lutte de classe, un dispositif redoutable afin d'encadrer et de mystifier les luttes.

LE ROLE DE LA CAUCHE ET LA REPRISE DES LUTTES

Alors que le développement de la crise amène souvent à identifier notre période aux années 30, la comparaison entre le travail de la gauche dans ces deux périodes en Belgique révèle le caractère fondamentalement différent des deux périodes historiques.

Dans les années 30, face à la crise et aux luttes ouvrières (grèves insurrectionnelles de 1932), la gauche (Parti Ouvrier Belge) avance le plan de travail (ou Plan De Man) pour "sortir la Belgique de la crise". De cette façon, la classe ouvrière est massivement mobilisée derrière des perspectives de capitalisme d'Etat (programmes de nationalisations) et est amenée à soutenir l'action parlementaire du P0B et du PCB "pour combattre le fascisme".

Aujourd'hui, la tactique et le travail de la gauche sont fondamentalement différents :

- son langage n'est pas celui du réalisme, de la conciliation nationale, de l'union sacrée. Au contraire, elle se veut critique, radicale, ouvriériste même. Les personnalités équivoques sont éliminées (Cools, Simonet), tandis qu'elle ne fait aucun effort pour retourner au gouvernement;

- sa tactique n'est pas offensive, mais défensive. Loin de tenter de mobiliser les ouvriers derrière la capital national, la gauche essaye aujourd'hui d'empêcher par tous les moyens que la lutte se développe.

Alors que dans les années 30, l'encadrement de la classe ouvrière était pris directement en charge par le POB lui-même, la commission syndicale n'étant qu'un appendice du parti, ce sont aujourd'hui les syndicats qui sont aux avant-postes, dans la lutte même, pour tenter de la dévoyer. Les campagnes de la gauche dans les années 30, comme celle autour du Plan De Man, visaient la mobilisation des ouvriers pour des mesures radicales de défense de l'économie nationale, comme précurseur de la défense nationale tout court. C'était une "politisation" des luttes sur un terrain bourgeois. Les mesures étaient nouvelles et pouvaient faire illusion auprès des ouvriers, qui avaient perdu toute perspective de classe. Aujourd'hui, la gauche n'a plus d'autre alternative à proposer, qu'une austérité mieux "emballée", plus "équitable". Ses plans ne font plus illusion après des années de crise, de ministres socialistes et d'austérité "raisonnable". C'est pourquoi ses efforts se concentrent sur le terrain syndical, pour diviser la classe ouvrière en lui enlevant toute perspective de lutte et pour casser ainsi sa combativité.

Ce comportement différent de la gauche trouve son explication dans la dynamique diamétralement opposée qui caractérise le rapport de force entre les classes en 1930 et aujourd'hui. A la fin des années 20, la classe ouvrière était battue au niveau international et la gauche avait pour but, dans les pays où les prolétaires n'avaient pas été écrasés physiquement, d'embrigader la classe ouvrière pour une nouvelle guerre mondiale derrière le drapeau de 1'anti-fascisme. Aujourd'hui, la lutte contre l'austérité d'un prolétariat non défait tend à l'unification sur le plan national comme sur le plan international, et la gauche essaye d'empêcher son développement et de déboussoler la classe ouvrière.

LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION FACE AUX LUTTES