Revue Internationale no 31 - 4e trimestre 1982

- 2702 reads

Moyen-Orient : la barbarie des impérialismes

- 2557 reads

Le battage sur la tuerie dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth ouest, tuerie et battage menés par la bourgeoisie occidentale, constitue un rappel de plus, s'il en était besoin que la survie des lois du système capitaliste mène le monde à la barbarie. Ce déluge de fer et de sang (subi pendant trois jours par hommes, femmes et enfants), complaisamment étalé pour des besoins de propagande, est un massacre de plus marquant l'agonie d'un système qui fournit quotidiennement son lot de victimes, des accidents du travail aux catastrophes "naturelles", des répressions aux guerres.

Le Moyen-Orient n'a jamais cessé, depuis le début de ce siècle, d'être un champ de bataille des grandes puissances, un terrain privilégié de guerre pour le capitalisme. C'est la guerre que se livrent les deux grands blocs impérialistes qui s'y est poursuivie depuis la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, le bloc occidental, en repoussant son adversaire, le bloc de l'est, accentue sa mainmise sur la région. Il vise à la transformer en un bastion militaire face au bloc russe. La "pax americana" parachève une étape de sa stratégie d'élimination de toute présence significative de l'URSS, consolidant sa position, en partie pour compenser et contrer la déstabilisation de l'Iran et répondre à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. L'invasion du Liban par Israël au cours de l'été 1982 et l'installation de troupes américaines, françaises et italiennes s'inscrivent dans cette stratégie où ce sont les populations qui paient le prix de ce jeu sanglant.

Pourquoi la bourgeoisie occidentale a t-elle monté un battage sur ce massacre des camps de palestiniens ?

Au Liban même, ce genre d'opération s'est déjà souvent produit et ceci d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de combats meurtriers ou de vagues d'assassinats de ce genre qui se déroulent dans le monde ne bénéficient pas d'autant de "faveur". Ce battage revêt en fait essentiellement un double aspect : d'une part, signifier clairement l'impossibilité de tout appel à l'aide du bloc adverse et consacrer la victoire occidentale, et d'autre part, poursuivre les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur les thèmes véhiculant un sentiment d'impuissance et de terreur (comme le pacifisme, l'anti-terrorisme, l'agitation du danger de guerre) et présentant les interventions militaires comme les seules chances d'assurer la paix. La guerre des Iles Malouines était montée de toute pièce principalement dans le but de tester l'impact idéologique d'une expédition militaire d'un grand pays capitaliste ([1] [1]). Avec l'expédition de troupes au Liban, c'est en utilisant un événement dont les racines sont profondément différentes, l'affrontement entre blocs impérialistes, que la propagande bourgeoise poursuit ce même but.

Aux prises avec la crise ouverte qui offre des perspectives de plus en plus catastrophiques, la bourgeoisie n'a d'autre possibilité que de pousser vers sa "solution", la guerre impérialiste généralisée. Mais cette voie est barrée par la classe ouvrière qui n'a pas subi de défaite décisive Malgré l'annihilation relative des luttes surtout après les mouvements de 1980-81 en Pologne, la classe ouvrière n'adhère massivement à aucun des idéaux de la bourgeoisie. C'est ce qui impose à cette dernière la répétition constante de campagnes idéologiques pour occuper tout le terrain, tenter d'enrayer la reprise entamée dans les grands pays à la fin des années 70, empêcher qu'elle ne débouche sur une lutte massive et internationale de la classe ouvrière, la seule force capable d'offrir une alternative à la barbarie du système capitaliste.

La barbarie du capitalisme

Toute l'histoire de l'humanité est jalonnée de massacres, de guerres et de génocides. Le capitalisme, dernière société d'exploitation de l'homme par l'homme, en subsistant depuis plus de 60 ans, après la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution, a poussé cette barbarie jusqu'à faire peser sur l'humanité la menace de sa disparition définitive dans une troisième guerre mondiale général isée.

De toutes les guerres de l'histoire, de l'Antiquité à la guerre de 100 ans, des guerres féodales aux guerres napoléoniennes, celles du 20ème siècle ont laissé des millions de victimes : 20 millions de morts pendant la guerre de 1914-18, 50 millions dans celle de 1939-45, plusieurs dizaines de millions depuis. Et la classe dominante dispose dans ses arsenaux de quoi faire sauter plusieurs fois la planète.

De même, des millions de morts sont tombes sous les coups d'opérations de répression et dans la contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière : en Allemagne en 1917-23 et sous le nazisme, en Russie après l'échec de la révolution de 1917 et sous le stalinisme, en Chine en 1927, en Espagne dans la "guerre civile" de 1936-39, etc. Le nombre de victimes est tel que tous les massacres additionnés depuis la révolte des esclaves de Spartacus jusqu'à la répression des Communards de 1871 ne représentent qu'une faible partie des saignées qu'a du subir l'humanité dans son évolution.

Le capitalisme, en faisant faire un bond gigantesque à l'humanité, a aussi développé jusqu'à un degré jamais égalé l'exploitation. Il a surgi en jetant dans la misère des populations entières, en les dépossédant de leurs anciens moyens de subsistance pour les transformer en prolétaires, ne disposant plus que de leur force de travail. Dans la période ascendante du capitalisme, cette situation constituait un lourd tribut payé à un développement véritable des forces productives. Dans la période de décadence, elle est la conséquence que le capitalisme est devenu incapable de se développer dans le sens d'un accroissement de la satisfaction des besoins humains. Il n'a survécu au contraire que par la destruction.

Les tueries du capitalisme sont la partie visible de l'iceberg. La partie immergée est constituée par la barbarie et l'absurdité quotidiennes de l'exploitation et de l'oppression.Lorsque la bourgeoisie fait campagne sur un massacre, elle le monte en épingle pour s'en servir de paravent ou d'alibi ([2] [2]) pour d'autres massacres, pour justifier un système qui vit dans un cycle infernal de crise-guerre-reconstruction-crise. Ce cycle qui s'est déjà reproduit deux fois au 20ème siècle ne peut aller qu'en s'amplifiant vers la destruction totale de l'humanité si le prolétariat ne détruit pas de fond en comble le capitalisme mondial.

La liste est longue des hauts faits de la terreur du capitalisme. La mise en avant à un moment ou à un autre par la bourgeoisie d'un épisode de cette série noire n'est que l'arbre qui cache la forêt.

Au Liban, la bourgeoisie a tenté un coup double : parachever le"nettoyage" en semant la terreur, feindre l'indignation à des fins de propagande. Avec l'imbroglio impérialiste du Liban, après plusieurs mois de pilonnages et de bombardements intensifs, les lamentations sont de l'hypocrisie. C'est la bourgeoisie mondiale, de l'Ouest à l'Est, en particulier celle des pays "démocratiques", qui porte le sang sur ses mains.

Ce sont tous les Etats capitalistes -et tous les Etats du monde sont capitalistes, y compris les Etats "potentiels" comme celui de l'OLP- avec leurs organismes, leurs partis et leurs syndicats qui sont les garants de l'ordre bourgeois et de la défense de la patrie, qui sont les responsables des massacres. Au Liban, Reagan, Castro, Thatcher, Mitterrand et Brejnev, tous y sont allés de leur larme sur une tuerie commise en un lieu où près de onze armées d'occupation sont présentes. Le thème de "personne n'a rien pu faire" est destiné à prêcher la passivité et à introduire l'idée que "la seule chose à faire " est de ramener en beauté les armées des Etats-Unis, de la France et de l'Italie, "pour la sécurité". Et tel était effectivement le but de l'opération,

Conflits inter-impérialistes et campagne idéologiques

De par sa situation géographique, voie de passage entre Europe, Asie et Afrique, et ses ressources pétrolières, le Moyen-Orient a toujours été un des enjeux stratégiques au coeur des guerres du 20ème siècle, un "théâtre d'opération" comme le disent les stratèges de la bourgeoisie. C'est le capitalisme mondial qui a façonné le Moyen-Orient en une constellation d'Etats, par les traités internationaux et les armées des grands Etats capitalistes.

Après la domination turque au début de ce siècle, la domination franco-anglaise entre les deux guerres, et la domination anglo-américaine à la fin de la 2ème guerre (Conférence de Téhéran et Traité de Yalta), le Moyen-Orient est en voie de repasser aujourd'hui tout entier sous l'hégémonie occidentale, après avoir été disputé par le bloc russe pendant plus de vingt ans.

Depuis une dizaine d'années, on assiste à un renversement systématique des positions que l'URSS avait péniblement acquise dans les années 50. C'est d'abord le retour de l'Egypte dans le camp américain après la guerre Israélo-égyptienne de 1973. Des 1974, le retrait américain du Viêt-Nam, outre qu'il correspondait à un marchandage avec la Chine, marquait aussi une accentuation de l'offensive diplomatique et militaire américaine au Moyen-Orient. C'était la stratégie des "petits pas" de Kissinger, qui avait ouvert des pourparlers avec toutes les parties en présence, et dont un des aboutissements devait être les accords de Camp David entre Israël et l'Egypte. Une fois le front égyptien neutralisé sous contrôle américain, avec le retrait d'Israël du Sinaï, c'est vers le nord (Syrie, Irak, Liban) que l'offensive s'est poursuivie :

- mise au pas de l'Irak ;

- immobilisation de la Syrie par les manipulations sur le plan intérieur, en particulier des "Frères Musulmans", l'intimidation militaire et l'aide financière considérable de l'Arabie ([3] [3]) ;

- jusqu'à la neutralisation de toute influence prorusse au sein de l'OLP, avec le ralliement de celle-ci aux plans occidentaux, et la dispersion de son appareil militaire dans différents pays.

Cette dernière évolution se dessinait aussi depuis plusieurs années déjà, avec le discours d'Arafat à l'ONU en 1976 qui marquait officieusement le début du passage de l'OLP sous le contrôle de la diplomatie occidentale qui est effectif aujourd'hui. Israël a été l'exécuteur sur le terrain, de ce "nettoyage".

Aujourd'hui, la phase qui s'engage du terrain militaire vers le terrain plus "diplomatique" risque de faire perdre à Israël son rôle d'allié privilégié et de place forte militaire unique, et ne se passe pas sans frictions. Il est possible même qu'Israël ait quelque peu outrepassé les objectifs qui lui étaient fixés par l'administration Reagan, ou que cette dernière ait laissé faire. Quoi qu'il en soit, cela n'enlève rien pour autant à la responsabilité américaine dans les massacres. •Au contraire. Dans cette hypothèse, cela ne fait que montrer la perfidie qui consiste à liquider les exécuteurs des basses oeuvres une fois leur tâche accomplie, à fabriquer un bouc émissaire pour se blanchir de son forfait; cela ne fait que révéler quelles sont les méthodes de gangsters de la bourgeoisie dans la défense de ses intérêts.

La bourgeoisie israélienne est de toute façon, contrainte de se plier. Sa force militaire et son pouvoir économique, elle ne les détient que par les bonnes grâces de ses puissants alliés. Comme tous les Etats de la région, l'Etat d'Israël est un pion dans la guerre impérialiste, et sa population comme toutes celles de la région, une victime exploitée, militarisée et embrigadée pour des intérêts qui ne sont pas les siens.

Feindre la réprobation et l'indignation envers l'Etat d'Israël vise plusieurs objectifs pour l'impérialisme américain :

- mener à bien son plan stratégique en reprenant à Israël des privilèges militaires et territoriaux ;

- passer à la phase d'une opération de"nettoyage" à celle de la diplomatie repoussant le front impérialiste vers l'Iran et l'Afghanistan ;

- tenter de blanchir ses responsabilités dans les massacres et aider à ce que la mystification de la défense de la "cause palestinienne" ne perde pas toute crédibilité aux yeux des populations du Moyen-Orient avec le retournement de veste de l'OLP.

C'est la "cause palestinienne" qui a été la justification idéologique de l'embrigadement dans le camp prorusse, faisant miroiter le "retour au pays" aux milliers de réfugiés qui ont servis pendant 40 ans de masse de manoeuvre et de chair à canon; tout comme"l'holocauste des juifs" a servi de "grand alibi" ([4] [4]) à l'idéologie de guerre de l'anti-fascisme puis à l'embrigadement au Moyen-Orient.

La "guerre civile" au Liban n'a rien d’une guerre d'opprimés contre des oppresseur, ou d’une guerre de libération contre l'impérialisme, plus qu'aucune des guerres de ce siècle. Contrairement à ce que proclame la gauche du capital et jusqu'aux bordiguistes, les prolétaires n’ont aucun camp à soutenir ou à rejoindre dans la guerre au Moyen-Orient. La population est encadrée par de multiples milices de tous bords armées par tous les marchands de canons de la planète.

Plus encore que l'Iran où surgirent des luttes ouvrières, qu'Israël où des mouvements contre la hausse des prix et les blocages des salaires se sont produits, que l'Egypte où les ouvriers manifestèrent à plusieurs reprises contre la faim, le Liban où le prolétariat est très faible, constitue, avec cette "guerre civile", un concentré de l'absurdité de la guerre impérialiste. Dans ce sens, si ces événements marquent une victoire du bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est, un renforcement du premier par une collaboration plus étroite en son sein, ils marquent aussi une victoire de la bourgeoisie sur le prolétariat qui nulle part n'a réagi,

La clé se trouve dans les pays développés

La situation ne dépend pas de ce qui se passe au niveau local, mais de ce qui se passe dans les métropoles capitalistes. Le rapport de force ne peut s'établir en faveur du prolétariat qu'au niveau mondial. Si le prolétariat, là où il est le plus fort et le plus concentré reste paralysé et subit les attaques de la bourgeoisie sans réagir, alors la voie sera ouverte pour la poursuite et la poussée à un niveau supérieur de la guerre capitaliste.

Après plus de dix années de crise ouverte du capitalisme, ce qui a fait que la guerre ne s'est pas généralisée, c'est la reprise de la lutte de classe depuis la fin des années 60 dans les pays développés et dans le monde entier. La nouvelle poussée des luttes de la fin des années 70, après une période de reflux, a également ressurgi dans les principaux pays développés (USA, Allemagne, France, Grande-Bretagne). Elle a culminé en Pologne où la classe ouvrière mondiale s'est engagée dans la grève de masse et a posé la question de l'internationalisation des luttes ouvrières ([5] [5]), et mis en évidence l'importance décisive du développement de la lutte de classe dans les pays industrialisés et en Europe de l'Ouest en particulier ([6] [6]).

L'obstacle que constitue la classe ouvrière à la perpétuation de son système, la bourgeoisie l'a ressenti. Elle s'est unifiée au niveau mondial pour faire face au mouvement de Pologne. Toute sa propagande est plus destinée à abasourdir le prolétariat qu'à trouver des alibis aujourd'hui introuvables à un embrigadement dans la guerre face au bloc russe, bloc impérialiste historiquement plus faible, encore affaibli par la crise économique et menacé par la combativité prolétarienne.

"Le renforcement des blocs, qui constitue une pré condition pour la guerre contre le bloc rival, est aujourd'hui également une préparation immédiate et directe pour affronter le prolétariat où qu'il soit, s'il met en cause la domination du capital" ([7] [7]).

Avec les événements du Liban, la propagande s'est déchaînée pour imposer un sentiment de terreur et de fatalité d'une part, pour renforcer le mensonge du capitalisme "démocratique", "humain" "pacificateur". Le but est pour l'impérialisme de tirer profit d’une de ses victoires militaires en 1'utilisant contre le prolétariat, en le perdant dans le dédale de la recherche du coupable", alors que le seul coupable c'est le capital et tous ses agents.

C'est au prolétariat mondial qu'il appartient, en engageant la lutte internationalement, de répondre à l'offensive de la bourgeoisie. Seule la classe ouvrière est la force capable, en mettant fin au capitalisme, d'en terminer à jamais avec toutes les formes de la barbarie.

MG.

[1] [8] Voir la Revue Internationale n° 30 : "La guerre des Malouines [9]".

[2] [10] Lire sur cette question "Auschwitz ou le grand alibi" (PCI) sur la justification de l’"antifascisme".

[3] [11] Lors des combats aériens, la Syrie a perdu 86 de ses avions contre 0 à Israël.

[4] [12] Lire sur cette question "Auschwitz ou le grand alibi" (PCI) sur la justification de l’"antifascisme".

[5] [13] Voir les n° 23 à 29 [14] de la Revue Internationale sur les enseignements de la lutte de classe en Pologne.

[6] [15] Lire dans ce n° l'article p.5.

[7] [16] "Rapport sur la crise et les conflits inter-impérialistes [17]" au 4ème Congrès du CCI, Revue Internationale n° 26.

Géographique:

- Moyen Orient [18]

Récent et en cours:

- Guerre en Irak [19]

Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie

- 3505 reads

Les deux articles qui suivent sont le produit de discussions qui ont animé le CCI ; ils visent notamment à resituer le niveau de conscience et la capacité de manœuvre de la bourgeoisie dans la période de décadence. Ce débat est lié à un autre, sur le machiavélisme de la bourgeoisie, sur lequel s'est cristallisée entre autre la "tendance" qui s'est formée et a quitté le CCI durant l'hiver 1981[1] [20].Cette tendance plutôt informelle a éclaté en plusieurs groupes en quittant le CCI : "L'ouvrier internationaliste" en France qui a disparu depuis, "News of war and révolution" et "The bulletin" en Grande-Bretagne qui portent tous la même critique au CCI ; celui-ci aurait une vision machiavélique de la bourgeoisie et policière de l'histoire. De même, dans le milieu politique des groupes tels que "Volonté communiste" ou "Guerre de classe"[2] [21] en France accusent le CCI de surestimer la conscience de la bourgeoisie.

Mais cette discussion ne pose pas seulement la question concrète de comment la bourgeoisie manœuvre dans la période de décadence ; elle pose la question plus générale de ce qu'EST la bourgeoisie, et de ce que cela IMPLIQUE pour le prolétariat.

Pourquoi la bourgeoisie est machiavélique

Voyons d'abord qui était Machiavel ; cela permettra de comprendre ce qu'est le machiavélisme, de voir de quoi il est effectivement question.

Il ne s'agit pas ici de faire une analyse exhaustive de l'œuvre de Machiavel et de son temps, mais de comprendre ce qu'il apporte du point de vue de l'idéologie bourgeoise en construction.

Machiavel est un homme d'Etat florentin, de l'époque de la Renaissance, essentiellement connu pour son oeuvre principale Le Prince. Bien sûr, Machiavel comme tout homme est borné par les limites de son temps, et sa compréhension est conditionnée par les rapports de production de son époque, marquée par la décadence du féodalisme. Mais précisément, son temps est aussi celui d'une nouvelle classe qui vient postuler pour le pouvoir : la bourgeoisie qui commence à assurer sa domination sur l'économie, classe révolutionnaire de l'époque qui aspire à la domination politique de la société. Le Prince de Machiavel n'est pas seulement une peinture fidèle du temps où il a été écrit, un reflet de la perversité et de la duplicité des gouvernements du XVI/XVII° siècle. Machiavel a d'abord compris la "vérité effective" de la politique des Etats de son époque : peu importent les moyens ; l'essentiel est le but, conquérir et conserver le pouvoir. Son souci est avant tout d'enseigner aux princes de son époque comment conserver le domaine conquis, comment ne pas s'en trouver dépossédé par quiconque. Machiavel est le premier à séparer la morale de la politique, c'est à dire la religion de la politique. Il se place du point de vue "technique". En effet, le prince ne gouverne pas son cheval pour le bien de ce dernier. Mais durant la féodalité, le prince n'a pas bien compris la raison d'Etat, et c'est ce que Machiavel se propose de lui enseigner. Machiavel ne nous révèle rien en disant que les princes doivent mentir pour gagner, et aussi lorsqu'il constate qu'ils tiennent rarement parole en politique : tout ceci, on le sait déjà depuis Socrate. La vie des princes, leur cynisme et leur peu de foi conditionnent le pouvoir grossier qu'ils détiennent déjà. Ayant assimilé le cynisme, il ne reste à Machiavel qu'à remettre en cause la foi, et c'est ce qu'il fait en remettant en cause la morale et son support : la religion. Peu importent les moyens pour la raison d'Etat. Ainsi, en rejetant tout préjugé d'ordre moral pour l'exercice du pouvoir, Machiavel justifie l'emploi de la coercition et opère le rejet de la religion pour la domination d'une minorité d'hommes sur une majorité de leurs semblables.

C'est pour cela qu'il est le premier idéologue politique de la bourgeoisie ; il émancipe la politique de la religion. Pour lui, comme pour la classe montante, le mode de domination peut être athée tout en se servant de la religion. Si l'histoire antérieure du Moyen Age ne connaissait pas d'autre forme idéologique que la religion, la bourgeoisie va cristalliser peu à peu son idéologie propre en se débarrassant de la religion, tout en la conservant accessoirement. En détruisant le lien entre politique et morale, entre politique et religion, Machiavel détruit l'idée féodale du pouvoir de droit divin ; il fait le lit de la bourgeoisie.

En fait, les princes à qui Machiavel enseigne, ce sont les "princes de la bourgeoisie", future classe dominante, car les princes féodaux ne peuvent entendre son message sans détruire du même coup les bases de domination du système féodal. Machiavel exprime le point de vue révolutionnaire à l'époque, de sa classe : la bourgeoisie.

Même dans ses limites, la pensée de Machiavel n'exprime pas seulement les limites de son époque, mais les limites de sa classe. Lorsqu'il pose la "vérité effective" comme une vérité éternelle, ce n'est pas tant l'illusion de son époque qu'il exprime que l'illusion de la bourgeoisie qui, comme toutes les classes dominantes qui l'ont précédée dans l'histoire, est aussi une classe exploiteuse. Machiavel pose explicitement ce qui a été implicite pour toutes les classes dominantes et exploiteuses dans l'histoire. Le mensonge, la terreur, la coercition, le chantage, la corruption, le complot et l'assassinat politiques ne sont pas des moyens de gouvernement nouveaux ; toute l'histoire de l'antiquité comme celle de la féodalité le démontrent abondamment. Comme les patriciens de la Rome antique, comme l'aristocratie féodale, la bourgeoisie, elle aussi classe exploiteuse ne fait pas exception à la règle si ce n'est que patriciens et aristocrates "faisaient du machiavélisme sans le savoir" alors que la bourgeoisie est machiavélique et le sait. Elle en fait aussi une "vérité éternelle" parce qu'elle se vit comme éternelle, parce qu'elle suppose l'exploitation comme éternelle.

Comme toutes les classes exploiteuses, la bourgeoisie est aussi une classe aliénée. Parce que son chemin historique la mène vers le néant, elle ne peut en avoir conscience, elle ne peut admettre consciemment ses limites historiques.

Contrairement au prolétariat qui, comme classe exploitée et classe révolutionnaire dans la période présente est poussée vers l'objectivité révolutionnaire, la bourgeoisie est prisonnière de sa subjectivité de classe exploiteuse. La différence entre la conscience de classe révolutionnaire du prolétariat et la "conscience" de classe exploiteuse de la bourgeoisie n'est donc pas seulement une question de degré, de quantité, c'est une différence qualitative.

La vision du monde de la bourgeoisie porte inévitablement les stigmates de sa situation de classe exploiteuse et de classe dominante, qui de plus aujourd'hui, n'exprime plus rien de révolutionnaire, de progressiste pour l'ensemble de l'humanité depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Elle exprime obligatoirement au niveau de son idéologie, la réalité du mode de production capitaliste, basé sur la recherche effrénée du profit, sur la concurrence de plus en plus exacerbée, sur une exploitation effrénée.

Comme toute classe exploiteuse, la bourgeoisie ne peut, malgré toutes ses prétentions, que trahir dans la pratique son mépris absolu pour la vie humaine. La bourgeoisie a d'abord été une classe de commerçants pour qui "les affaires sont les affaires", pour qui "l'argent n'a pas d'odeur". Machiavel ne fait rien d'autre que de traduire dans la séparation entre "politique" et "morale", la séparation que la bourgeoisie fait entre "affaires" et "morale". Dans ces conditions, pour la bourgeoisie, la vie humaine n'a d'importance qu'en tant que marchandise, que valeur d'échange.

Cette réalité, la bourgeoisie ne l'exprime pas seulement dans son rapport global aux classes exploitées et notamment à la principale, la classe ouvrière, mais en son sein même, dans son être, dans sa manière d'exister. Expression d'un mode de production basé sur la concurrence, toute sa vision ne peut être que celle d'une rivalité qui va se traduire par la rivalité de tous les individus entre eux, c'est à dire au sein même de la bourgeoisie. Parce qu'elle est une classe exploiteuse, elle ne peut qu'avoir une vision hiérarchique. Dans sa division, la bourgeoisie ne fait qu'exprimer la réalité d'un monde divisé en classes, c'est à dire où l'exploitation existe.

Depuis qu'elle est classe dominante, la bourgeoisie a toujours appuyé son pouvoir par le mensonge de l'idéologie. La devise de la République française triomphante de 1789 : "Liberté, égalité, fraternité" en est la plus parfaite illustration. Les premiers Etats démocratiques du monde qui s'imposent contre la féodalité en Angleterre, en France, aux Etats Unis n'ont pas hésité, lorsqu'il s'agissait d'étendre leurs conquêtes territoriales et coloniales, à employer sans vergogne les moyens les plus répugnants, et pour augmenter leurs profits, à imposer à la classe ouvrière l'exploitation la plus terrible, la répression la plus féroce.

Cependant, si jusqu'au début du XXè siècle, le pouvoir de la bourgeoisie repose essentiellement sur le pouvoir de son économie triomphante, sur l'expansion tumultueuse des forces productives, sur le fait que réellement par sa lutte, la classe ouvrière peut parvenir à arracher une amélioration de sa situation matérielle, depuis l'entrée du monde capitaliste dans sa période de décadence caractérisée par la tendance à l'écroulement de l'économie, la bourgeoisie voit la base matérielle de sa domination sapée par la crise de son économie. Dans ces conditions, les aspects idéologiques et répressifs de sa domination de classe vont devenir essentiels. Le mensonge et la terreur vont devenir les moyens du gouvernement de la bourgeoisie.

Le machiavélisme de la bourgeoisie n'est pas l'expression d'un anachronisme ou une perversion de l'idéal bourgeois de "démocratie", il est conforme à son être, à son existence réelle. Ce n'est pas une "nouveauté" dans l'histoire, c'est une de ses plus sinistres banalités. Si toutes les classes exploiteuses l'ont exprimé à différents niveaux, la bourgeoisie va le porter à un seuil qualitatif jamais atteint auparavant. En faisant éclater le cadre idéologique de la domination féodale : la religion, la bourgeoisie émancipe la politique de la religion, ainsi qu'elle le fait du juridique, des sciences et de l'art. Elle en fait un instrument conscient de sa domination. C'est sur ce plan que résident à la fois l'avancée et les limites de la bourgeoisie.

Ce n'est pas le CCI qui a une vision machiavélique de la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie qui, par définition, est machiavélique. Ce n'est pas le CCI qui a une vision conspirative et policière de l'histoire, c'est la bourgeoisie. Cette vision, elle n'arrête pas de l'étaler à toutes les pages de ses livres d'histoire, exaltant les individus, s'étalant sur les complots, sur les aspects superficiels des rivalités de cliques sans réellement voir les déterminations profondes, déterminantes dont ces épi phénomènes ne sont que l'écume de la vague.

Finalement, pour les révolutionnaires, constater que la bourgeoisie est machiavélique est relativement secondaire et banal. Ce qui est l'essentiel est d'en tirer les implications pour la lutte du prolétariat.

Toute l'histoire de la bourgeoisie montre son intelligence manoeuvrière et particulièrement la période de décadence, martelée par deux guerres mondiales où la bourgeoisie a montré qu'elle ne reculait devant aucune barbarie, aucun mensonge[3] [22].

Croire qu'aujourd'hui la bourgeoisie n'est pas capable de développer la même habileté manoeuvrière et le même manque de scrupule qu'elle manifeste dans ses rivalités internes face à son ennemi de classe historique, le prolétariat, conduit à une profonde sous-estimation de l’ennemi que la classe ouvrière doit affronter.

Les exemples historiques de la Commune de Paris et de la Révolution Russe montrent déjà que face au prolétariat, la bourgeoisie peut mettre ses antagonismes les plus forts, ceux qui la poussent à la guerre, sous le boisseau pour s'unir face à la classe capable de la détruire.

Mais surtout, la classe ouvrière qui pour la première fois dans l'histoire est à la fois classe révolutionnaire et classe exploitée, ne peut s'appuyer sur aucune force économique pour réaliser sa révolution politique. Sa conscience est sa force essentielle. Cela, la bourgeoisie l'a bien compris : "Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser" disait déjà Machiavel ; cela est on ne peut plus vrai aujourd'hui.

Parce que la terreur ne peut seule suffire, toute la propagande bourgeoise n'a pas d'autre rôle que de maintenir le prolétariat dans les chaînes de l'exploitation, de l'embrigader pour des intérêts qui lui sont étrangers, d'entraver le développement de sa conscience de la nécessité et de la possibilité de la révolution communiste.

Si la bourgeoisie aujourd'hui entretient à grands frais tout un appareil politique d'encadrement et de mystifications du prolétariat (parlement, partis, syndicats, associations diverses, etc.), instaure un contrôle absolu sur tous les médias (presse, radio, T.V.), c'est bien parce que la propagande -le mensonge- est une arme essentielle de la bourgeoisie. Pour alimenter cette propagande, la bourgeoisie n'hésite pas à provoquer l'évènement au besoin.

Ne pas voir cela revient à rejoindre le camp des idéologues que Marx raillait en écrivant : "Tandis que, dans la vie quotidienne, tout shopkeeper, tout boutiquier sait fort bien distinguer entre ce qu 'un individu prétend être et ce qu 'il est en réalité, notre historiographie n 'est pas encore parvenue à ce savoir banal. Elle croit sur parole tout ce que chaque époque affirme et s 'imagine à son propre sujet". Cela revient à ne pas voir la bourgeoisie parce qu'on n'est pas à même de comprendre ses manoeuvres et leur ampleur, parce qu'on n'en croit pas la bourgeoisie capable.

Pour ne citer que deux exemples, particulièrement illustratifs, prenons :

- les campagnes anti-terroristes internationales dont le but est de créer un climat d'insécurité afin de polariser l'attention du prolétariat et de lui imposer un contrôle policier renforcé et toujours plus sévère. La bourgeoisie n'a pas seulement utilisé les actes désespérés d'une petite-bourgeoisie égarée, mais devant l'intérêt de telles campagnes, n'a pas hésité à provoquer l'évènement, a fomenter et organiser des attentats terroristes meurtriers afin d'alimenter sa propagande. Depuis longtemps, la bourgeoisie a compris le rôle essentiel de la gauche pour contrôler les ouvriers. Faire croire que les PC, les PS, les gauchistes, les syndicats défendent les intérêts de la classe ouvrière est une des tâches essentielles de la propagande capitaliste. C'est le mensonge qui pèse le plus lourdement sur la conscience du prolétariat.

Là est le machiavélisme de la bourgeoisie face au prolétariat. C'est simplement la manière d'être et d'agir de la bourgeoisie, rien de nouveau en soi dans tout cela. Dénoncer la bourgeoisie, c'est avant tout dénoncer ses manœuvres, ses mensonges, c'est le rôle des révolutionnaires.

La question de l'efficacité de la bourgeoisie dans ses manœuvres et sa propagande face au prolétariat est une autre question. La bourgeoisie, dans les secrets de ses ministères, peut préparer les complots, les manœuvres les plus habiles, leur réussite dépend de facteurs autres et notamment de la conscience du prolétariat. Le meilleur moyen de renforcer cette conscience est pour la classe ouvrière de rompre avec toutes les illusions qu'elle peut avoir sur ses ennemis de classe et sur leurs manœuvres.

Le prolétariat a devant lui une classe de gangsters sans scrupules qui ne recule et ne reculera devant aucune manœuvre pour le maintien dans les fers de l'exploitation capitaliste. Cela, il doit le savoir.

J. J.[1] [23] Lire "Crise du milieu révolutionnaire", Revue Internationale n°28.

[2] [24] News of War and Révolution", 70 High Street, Leicester, Grande-Bretagne.

"The Bulletin", Ingram, 580 George St. Aberdeen, Scotland, Grande-Bretaqne.

"Révolution Sociale", BP 30316 75767 Paris Cedex 16, France.

"Guerre de Classe" c/o Parallèles 47 rue St Honoré 75001 Paris, France.

[3] [25] Les scandales épisodiques qui remontent à la surface comme les gaz nauséeux du marais, viennent montrer le répugnant état de décomposition de cette classe machiavélique qu'est la bourgeoisie. Affaire Lockheed qui montre la corruption réelle du commerce international ; affaire de la Loge P2 en Italie qui illustre à souhait le fonctionnement occulte de la bourgeoisie au sein de l'Etat, loin de tout principe "démocratique" ; affaire De Broglie où un ancien ministre influent apparaît tout d'un coup à la croisée de trafic de fausse monnaie, d'armes, et d'escroquerie financière internationale ; affaire Matesa en Espagne, la liste serait longue qui trahit le manque de scrupules de cette classe de gangsters qu'est la bourgeoisie. La scène de la politique internationale de la bourgeoisie est riche d'assassinats politiques, de Sadate à Béchir Gemayel, de complots, de coups d'Etat fomentés à l'aide des services secrets d'une des fractions dominantes de la bourgeoisie mondiale.

Questions théoriques:

- Aliénation [26]

Heritage de la Gauche Communiste:

- Conscience de classe [27]

Notes sur la conscience de la bourgeoisie décadente

- 3825 reads

1. Le prolétariat est la première classe révolutionnaire dans l'histoire qui n'a pas de pouvoir économique au sein de l'ancienne société, le prolétariat n'est pas une classe exploiteuse. Sa conscience, la conscience de soi, est donc d'une importance cruciale pour le succès de sa révolution, alors que pour les précédentes classes révolutionnaires, la conscience était un facteur secondaire, ou même négligeable pour la construction d'un pouvoir économique antérieur à la prise du pouvoir politique.

Pour la bourgeoisie, dernière classe exploiteuse dans l'histoire, la tendance vers un développement d'une conscience de classe a été poussée beaucoup plus loin que pour les classes qui l'ont précédée, car elle avait besoin d'une victoire théorique et idéologique pour cimenter son triomphe sur l'ancien ordre social. La conscience de la bourgeoisie a été poussée par deux facteurs-clés :

- par le bouleversement constant des forces productives, le système capitaliste est toujours plus étendu et en créant le marché mondial, il a porté le monde à un niveau jamais atteint d'interrelations ;

- dès les premiers jours du système capitaliste, la bourgeoisie a eu à faire face à la menace de la classe destinée à être son fossoyeur : le prolétariat.

Le premier facteur a poussé la bourgeoisie et ses théoriciens à développer une vision du monde alors que son système socio-économique était dans une phase d'ascendance, c'est à dire alors qu'il était encore basé sur un mode de production progressiste. Le second facteur a constamment rappelé à la bourgeoisie que, comme classe, quels que soient les conflits d'intérêts entre ses membres, elle devait s'unifier pour la défense de son ordre social contre les luttes du prolétariat. Quelle que soit l'avance dans la conscience qu'a représentée la bourgeoisie par rapport aux classes dominantes qui l'ont précédée, la vision du monde de celle-ci était inévitablement tronquée par le fait que sa position de classe exploiteuse dans la société lui masquait la nature transitoire de son système.

2. L'unité fondamentale de l'organisation sociale au sein du capitalisme a été l'Etat-nation. Et dans les limites de l'Etat-nation, la bourgeoisie a organisé sa vie politique d'une façon compatible avec sa vie économique. Classiquement, la vie politique était organisée à travers des partis qui s'affrontaient les uns, les autres dans l'arène parlementaire.

Ces partis politiques, reflétaient au premier chef les conflits d'intérêts entre différentes branches du capital au sein de l'Etat-nation. Dès la confrontation des partis dans cette arène, les moyens de gouvernement étaient créés pour contrôler et diriger l'appareil d'Etat qui orientait alors la société vers les buts décidés par la bourgeoisie. Dans ce mode de fonctionnement, on pouvait voir la capacité de la bourgeoisie à déléguer son pouvoir politique à une minorité d'elle-même. (On peut remarquer que cette organisation "classique" de la vie politique bourgeoise, selon le schéma parlementaire n'était pas un schéma d'application universelle, mais une tendance pendant la période ascendante du capitalisme. Les formes réelles variaient selon les différents pays en fonction de facteurs tels que : la rapidité du développement capitaliste; la capacité à résoudre les conflits avec l'ancien ordre social dominant; l'organisation concrète de l'appareil d'Etat; les pressions imposées par la lutte du prolétariat, etc..).

3. Le passage du système capitaliste dans sa période de décadence a été rapide, car le développement accéléré de la production capitaliste s'est violemment heurté à la capacité du monde à l'absorber. En d'autres termes, les rapports de production ont imposé de manière brutale leurs entraves sur les forces productives. Les conséquences apparurent très rapidement dans les événements mondiaux de la deuxième décade de ce siècle : en 1914, lorsque la bourgeoisie a démontré ce que signifiait l'époque de l'impérialisme; en 1917, lorsque le prolétariat a montré qu'il pouvait avancer sa solution historique pour l'humanité.

La leçon de 1917 n'a pas été perdue par la bourgeoisie. A l'échelle mondiale, la classe dominante a su comprendre que sa première priorité dans cette période est de défendre son système social contre le soulèvement du prolétariat. Elle tend donc à s'unir face à cette menace.

4. La décadence est l'époque de la crise historique du système capitaliste. De manière permanente, la bourgeoisie doit faire face aux principales caractéristiques de la période: le cycle de crise-guerre-reconstruction, et la menace contre l'ordre social que constitue le prolétariat. En réponse, trois développements profonds se sont produits dans l'organisation du système capitaliste:

- le capitalisme d'Etat;

- le totalitarisme ;

- la constitution de blocs impérialistes.

5. Le développement du capitalisme d'Etat constitue le mécanisme par lequel la bourgeoisie a organisé son économie au sein de chaque nation pour affronter une crise qui s'approfondit sans cesse pendant la période de décadence. Mais si le capitalisme d'Etat est en premier lieu la réponse à la crise au niveau de la production, ce processus d'étatisation ne s'arrête pas là. De plus en plus, d'autres institutions ont été absorbées par la voracité de la machine étatique pour en devenir des instruments, et là où elles n'existaient pas, elles ont été créées. L'appareil d'Etat s'est aussi immiscé dans tous les aspects de la vie sociale. Dans ce contexte, l'intégration des syndicats dans l'Etat a été de la plus grande nécessité et a acquis la plus haute signification. Non seulement, ils existent dans la période décadente pour faire en sorte que la production continue, mais encore, en tant qu'encadreurs du prolétariat, ils sont devenus des agents importants de la militarisation de la société.

Les différences et les antagonismes au sein de la bourgeoisie ne disparaissent pas dans chaque capital national pendant la période de décadence, mais ils sont l'objet d'une mutation considérable à cause du pouvoir de l'Etat. En somme, les antagonismes au sein de la bourgeoisie à l'échelle nationale ne se sont atténués que pour réapparaître dans une concurrence encore plus acharnée entre les nations à l'échelle internationale.

6. L'une des conséquences du capitalisme d'Etat est que le pouvoir dans la société bourgeoise tend à passer des mains du législatif à l'appareil exécutif de l'Etat. Ceci a une profonde conséquence sur la vie politique de la bourgeoisie puisque cette vie a lieu dans le cadre de l'Etat. Dans la période de décadence, la tendance dominante dans la vie politique bourgeoise est au totalitarisme, tout comme elle est à l'étatisation dans sa vie économique.

Les partis politiques ne sont plus l'émanation des divers groupes d'intérêts comme ils l'étaient au 19ème siècle. Ils deviennent des expressions du capital d'Etat envers des secteurs spécifiques de la société. En un sens, on peut dire que les partis politiques de la bourgeoisie dans n'importe quel pays, ne sont que des fractions du parti totalitaire étatique. Dans certains pays, l'existence d'un parti unique étatique se voit très clairement comme en URSS. Cependant, dans les "démocraties", ce n'est qu'à certains moments qu'on peut voir exister clairement un seul parti étatique. Par exemple :

- le pouvoir de Roosevelt et du Parti Démocrate aux USA à la fin des années 30 et pendant la seconde guerre mondiale ;

- "l'état d'exception" en Grande-Bretagne pendant la seconde guerre mondiale et la création du Cabinet de Guerre.

7. Dans le contexte du capitalisme d'Etat, les différences qui séparent les partis bourgeois ne sont rien en comparaison de ce qu'ils ont en commun. Tous partent d'une prémisse générale selon laquelle les intérêts du capital national sont supérieurs à tous les autres. Cette prémisse fait que les différentes fractions du capital national sont capables de travailler très étroitement ensemble, surtout derrière les portes fermées des commissions parlementaires et aux plus hauts échelons de l'appareil d'Etat. En réalité, ce n'est qu'un petit bout des débats de la bourgeoisie qui se montre au parlement. Et les membres du parlement, sont en fait, devenus des fonctionnaires d'Etat.

8. Néanmoins, dans toutes les nations, il existe des divergences au sein de la bourgeoisie. Mais il est très important de distinguer parmi elles :

- celles qui constituent des divergences d'orientation réelles: ces différentes fractions du capital national peuvent à un moment donné ne pas voir un des aspects de l'intérêt national, comme par exemple ce qui divisa le Parti Conservateur et Travailliste dans les années 40 et 50 sur ce qu'il fallait faire de l'Empire britannique. La question de l'appartenance à un bloc impérialiste est également une divergence possible, comme on le voit très souvent dans les pays du Tiers-Monde dans les guerres localisées. A de tels moments, de grands schismes peuvent se développer dans l'Etat, et même des blocages importants de son fonctionnement ;

- les divergences qui viennent des pressions sur les différentes parties selon la position et la fonction qu'elles occupent dans la société : il peut ainsi y avoir un accord général sur des orientations, mais un désaccord sur la façon de les mettre à l'oeuvre. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne à propos des efforts de renforcement de l'emprise syndicale sur la classe ouvrière à la fin des années 60 et au début des années 70 ;

- les divergences qui ne sont que des "salades" pour détourner l'attention et mystifier les populations : par exemple, tout le "débat" sur les accords Salt et leur ratification par le Congrès américain au cours de l'été 79 était une opération idéologique qui couvrait le fait que la bourgeoisie avait pris d'importantes décisions concernant les préparatifs d'une troisième guerre mondiale et la stratégie qu'elle voulait mettre en place pour continuer d'aller vers la guerre.

Il y a souvent des aspects de chacune de ces divergences dans les désaccords de la bourgeoisie, surtout au moment des élections.

9. Comme les antagonismes entre les Etats se sont aiguisés tout au long de cette période de la vie du capitalisme, le capital mondial a tendu à pousser les caractéristiques du capitalisme d'Etat à l'échelle internationale, à travers la formation de blocs. Et si la formation des blocs a permis une certaine atténuation des antagonismes entre les Etats membres de chaque bloc, elle n'a fait que porter la rivalité à un niveau supérieur, entre les blocs, clivage final du système capitaliste mondial où toutes les contradictions économiques se trouvent concentrées.

Avec la formation des blocs, les anciennes alliances entre groupes d'Etats capitalistes (d'importance plus ou moins égale) ont été remplacées par deux groupements au sein desquels les capitaux plus faibles sont subordonnés à un capital dominant. Et de même que dans le développement du capitalisme d'Etat, l'appareil d'Etat s'immisce dans tous les aspects de la vie économique et sociale, de même l'organisation du bloc pénètre tout Etat qui en est membre. Deux exemples :

- la création de moyens de régulation de toute l'économie mondiale depuis la dernière guerre mondiale (les accords de Bretton Woods, la Banque Mondiale, le FMI, etc.) ;

- la création d'une structure de commandement militaire dans chaque bloc (OTAN, Pacte de Varsovie).

10. Marx a dit que c'est seulement en temps de crise que la bourgeoisie devient intelligente. C'est vrai, mais comme beaucoup de visions de Marx, il faut le considérer dans le contexte de la nouvelle période historique. La vision d'ensemble de la bourgeoisie s'est considérablement rétrécie avec sa transformation de classe révolutionnaire en classe réactionnaire dans la société. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a plus la vision du monde qu'elle avait au siècle précédent et en ce sens, elle est beaucoup moins intelligente. Mais au niveau de sa propre organisation pour survivre, pour se défendre, la bourgeoisie a montré une capacité immense de développement des techniques de contrôle économique et social bien au delà des rêves de la classe dominante du 19ème siècle. En ce sens, la bourgeoisie est devenue "intelligente" face à la crise historique de son système socio-économique.

Malgré ce que nous venons de mentionner sur les trois évolutions significatives de la vie bourgeoise dans la décadence, il faut réaffirmer les contraintes qui pèsent au départ sur la conscience de la bourgeoisie, son incapacité à avoir une conscience unie ou à comprendre pleinement la nature de son système.

Mais si le développement du capitalisme d'Etat et d'une organisation à l'échelle du bloc n'ont pas pu réaliser l'impossible, ils ont procuré à la bourgeoisie des mécanismes hautement développés qui lui permettent d'agir de manière concertée : la capacité de la bourgeoisie à organiser le fonctionnement de toute l'économie mondiale depuis la seconde guerre mondiale, ce qui lui a permis de prolonger la période de reconstruction et de repousser la réapparition d'une crise ouverte et qui fait que des types de krach comme celui de 1929 n'ont pas recommencé, en est un témoignage. Ces actions étaient toutes basées sur le développement d'une théorie sur les mécanismes et les "imperfections" (comme la bourgeoisie aime les appeler) du mode de production. En d'autres termes, c'est consciemment que la bourgeoisie l'a fait.

La capacité de la bourgeoisie à agir de façon concertée au niveau diplomatique et militaire s'est également manifestée plusieurs fois : les actions, et non des moindres, qui ont eu lieu plusieurs fois au Moyen-Orient depuis 30 ans par exemple.

Cependant, si la bourgeoisie a relativement les mains libres pour agir au niveau purement économique et militaire, là où elle n'a affaire qu'à elle-même, le fonctionnement de l'Etat est plus complexe là où il faut s'occuper des questions sociales car celles-ci comprennent les mouvements des autres classes, en particulier du prolétariat.

11. Par rapport au prolétariat, l'Etat peut utiliser différentes branches de son appareil dans une division du travail cohérente : même dans une seule grève, les ouvriers peuvent avoir à faire face à une combinaison des syndicats, de la propagande et des campagnes de presse et de télévision avec leurs différentes nuances et de celles des différents partis politiques, de la police, des services sociaux, et parfois de l'armée. Comprendre que ces différentes parties de l'Etat agissent de façon concertée ne veut pas dire que chacune d'entre elles est consciente de tout le cadre général au sein duquel elle accomplit ses tâches et sa fonction.

La bourgeoisie n'a pas besoin que toutes ses parties comprennent ce qui se passe. La bourgeoisie peut déléguer ses pouvoirs à une minorité de ses membres. C'est pour cela que l'Etat n'est pas entravé d'une façon significative par le fait que l'ensemble de la classe dominante ne se rende pas compte de tous les aspects de la situation. Il est donc possible de parler de "plans" de la bourgeoisie même si ce n'est qu'une partie de celle-ci qui les fait.

Ceci ne peut fonctionner que par la façon dont les différentes armes se complètent. Les différentes armes de l'Etat ont différentes fonctions, et comme elles sont aux prises avec la partie de la société à laquelle elles correspondent, elles transmettent également aux plus hauts niveaux de l'organisation de l'Etat, les pressions qu'elles subissent, et participent donc à ce qu'il décide et détermine ce qui est possible ou pas.

Au plus haut niveau de l'appareil d'Etat, il est possible, pour ceux qui commandent, d'avoir une sorte de tableau global de la situation et des options qu'il faut prendre de façon réaliste pour y faire face. Tout en disant cela, il est cependant important de noter :

- que ce tableau n'est pas l'expression claire, non mystifiée (une conscience du type de celle que peut avoir le prolétariat) de la situation, mais une approche pragmatique de celle-ci ;

- que celle-ci n'est pas unitaire, mais divisée, c'est à dire que les différentes fractions de la bourgeoisie peuvent ne pas la "partager" ;

- que les inévitables contradictions de la bourgeoisie créent des discordances considérables.

Dans l'appréciation du fonctionnement de tout appareil étatique, il est important de reconnaître les points suivants :

- il faut faire une distinction entre une conscience qui ouvre à la compréhension du système social capitaliste (celle du prolétariat) et celle qui ne se développe que pour défendre ce système (la conscience de la bourgeoisie]; c'est ainsi que l'armée "d'analystes sociaux" qu'utilise l'Etat peut aider à défendre le système social, mais jamais à le comprendre ;

- l'activité de la bourgeoisie n'est pas dominée par les caprices subjectifs des individus ou de parties de la classe dominante mais en réponse aux forces fondamentales qui agissent dans la société à un moment donné.

12. En conséquence, les manœuvres de la bourgeoisie, que cette dernière en soit consciente ou non, sont déterminées, structurées et limitées par et dans le cadre :

- de la période historique (décadence) ;

- de la crise conjoncturelle (ouverte ou non) ;

- du cours historique (vers la guerre ou vers la révolution) ;

- du poids momentané de la lutte de classe (avancée/reflux).

En fonction de l'évolution de la situation, l'importance relative de secteurs-clés de la bourgeoisie se renforce au sein de l'appareil d'Etat, selon que leur rôle et leur orientation deviennent plus clairs. Dans la plupart des pays du monde, ce processus mène automatiquement au gouvernement l'équipe choisie, comme résultat de l'existence du seul parti unique.

Cependant, dans les "démocraties" en général dans les pays les plus forts, le processus de renforcement de certaines fractions de l'appareil d'Etat et le processus de choix des équipes gouvernementales ne sont pas les mêmes. Par exemple, on a vu pendant plusieurs années en Grande-Bretagne se renforcer la gauche dans les syndicats au niveau local de l'appareil d'Etat, alors que le Parti Travailliste perdait le pouvoir politique. La dictature totalitaire de la bourgeoise reste, et par un tour de prestidigitation adroit: la population choisit "librement" ce que les conjurés ont déjà choisi pour elle. Le plus souvent, la ruse marche et les "démocraties" ne maintiennent le mécanisme électoral que parce qu'elles ont appris à le manipuler.

Le "libre choix" de l'équipe dirigeante par l'électorat est conditionné par :

- les programmes que ces partis choisissent de défendre ;

- la propagande de la presse et la télévision ;

- le soutien (ou autre) apporté par des institutions d'importance comme les syndicats et les organismes patronaux, à un parti ou à un autre ;

- l'existence de partis tiers qui agissent comme alternateurs ou comme ciment ;

- la réorientation de certaines parties des programmes électoraux selon les effets sur l'électorat comme le montrent les sondages d'opinion ;

- après les élections, les manoeuvres des différentes composantes de la bourgeoisie pour obtenir ce que les nécessités imposent.

Sans entrer dans les détails, les exemples suivants illustrent des utilisations récentes de ces mécanismes :

- peu avant l'élection présidentielle américaine de 1976, il devint clair qu'une victoire de Carter était en jeu. Ce n'est qu'à ce moment là que l'AFL-CIO décida de soutenir Carter et mobiliser les ouvriers pour voter. Le succès de Carter ne fut assuré que pendant la dernière quinzaine de la campagne ;

- en 1980, l'élection présidentielle de Reagan a été assurée par deux stratagèmes : Kennedy a permis que la nomination de Carter par le Parti Démocrate ne bénéficie pas d'un soutien clair. Anderson a été présenté comme un troisième candidat "sérieux" afin de prendre des votes à Carter tout en lui permettant de trouver les fonds pour faire sa campagne ;

- l'adaptation minutieuse des plateformes électorales en réponse aux résultats des sondages est ouvertement explicitée aux USA par les médias ;

- en Grande-Bretagne, le Lib-Lab Pact (Pacte entre les Libéraux et les Travaillistes) a rendu possible à une minorité travailliste de rester au gouvernement malgré les crises parlementaires;

- grâce au soutien de partis minoritaires aux Conservateurs par un vote de non-confiance aux Travaillistes, il fut possible aux Travaillistes de regagner l'opposition face aux luttes qui surgissent en 1979 ;

- en février 1974, Heath a appelé aux élections en vue d'obtenir un soutien pour briser la grève des mineurs. Cela lui a permis de former un gouvernement avec l'appui des Libéraux. Cependant, tout en reconnaissant le besoin pour le Parti Travailliste d'aller au pouvoir pour contrôler la lutte des ouvriers, les Libéraux ont refusé et ouvert la voie à Wilson et à la période du "Contrat Social".

Ces quelques exemples illustrent les mécanismes dont dispose la bourgeoisie et le fait qu'elle sait les utiliser. Cependant, selon les pays, la bourgeoisie a un appareil plus ou moins flexible. A cet égard, les USA et la Grande-Bretagne disposent probablement de la machine la plus efficace des "démocraties". On peut voir en France, par contre, un exemple d'un appareil relativement moins souple, et dans les élections présidentielles de 1981, les défaillances de la bourgeoisie.

13. On a déjà mentionné le cadre imposé par la période aux manoeuvres de la bourgeoisie. Dans les périodes où la lutte de classe est relativement faible, la bourgeoisie choisit ses équipes dirigeantes en fonction de critères avant tout économique et de politique étrangère. Dans de tels cas, on voit relativement clairement les objectifs que poursuit la bourgeoisie dans ce que fait le gouvernement. Ainsi, dans les années 50, le gouvernement anglais -la fraction Eden du Parti Conservateur- répondait à la nécessité pour la bourgeoisie de défendre l'Empire Britannique contre les assauts américains. Cet effort fut anéanti avec l'affaire de Suez en 1956. L'économie britannique pouvait cependant fonctionner sous l'égide du Parti Conservateur (durant la période de la fraction Macmillan, le Parti Conservateur a mis en oeuvre la plupart des orientations des Travaillistes), et elle le fit jusqu'en 1964. Il n'y a pas nécessairement de critère absolu pour juger si un gouvernement donné est le meilleur ou non pour la bourgeoisie.

Ce n'est pas le cas dans les périodes de surgissement de la lutte de classe, comme celle ouverte depuis 1968. Au fur et à mesure que la crise elle-même et la lutte de classe s'intensifient, le cadre imposé à la bourgeoisie devient plus défini et plus contraignant et les conséquences d'une erreur par rapport à ce cadre deviennent plus dangereuses pour elle.

Dans les années 70, la bourgeoisie a cherché en même temps à résoudre sa crise économique, de pallier à la lutte de classe et de se préparer à la guerre. Dans les années 80, elle n'essaie plus de résoudre la crise économique; il est devenu généralement clair que c'est impossible. Le cadre qui est imposé à la bourgeoisie est déterminé par la lutte de classe et les préparatifs de guerre; il est devenu clair que ces derniers dépendent de sa capacité à répondre à la première. Dans une telle situation, la façon dont la bourgeoisie présente à la classe ouvrière sa politique, est cruciale, car en l'absence de solutions réelles, les mystifications prennent de plus en plus d'importance.

La bourgeoisie doit s'affronter au problème de la lutte de classe aujourd'hui alors que :

- ses palliatifs économiques sont arrivés à leur fin ;

- la classe ouvrière a déjà eu droit à toute la période de "contrat social" ou autre et ne peut plus être mobilisée sur ce terrain ;

- la bourgeoisie doit imposer des niveaux plus forts d'austérité à une classe ouvrière non battue;

La bourgeoisie est confrontée à la nécessité immédiate d'écraser la classe ouvrière. C'est ce qui rend le cadre de la gauche dans l'opposition un facteur fondamental de la situation actuelle pour la bourgeoisie. Cela devient un critère d'évaluation des préparatifs de la bourgeoisie pour faire face à la classe.

14. On a déjà montré que face au prolétariat, la bourgeoisie tend à s'unir et que sa conscience tend à devenir plus "intelligente". On a vu de claires expressions de ce processus depuis 10 ans et plus :

- lors des événements de 1968 et leur suite immédiate, chaque capital national a tâché de traiter avec "son" prolétariat. Là, on peut voir une bourgeoisie unie derrière l'Etat confrontant une classe ouvrière montante pour la première fois ;

- comme la lutte de classe a continué à se développer, la bourgeoisie s'est vue forcée de faire face au prolétariat au niveau du bloc. On l'a vu pour la première fois au Portugal en 1974 et en Italie, où ce n'est que grâce au soutien d'autres pays du bloc, qu'on a trouvé des ressources et des mystifications face à la lutte ouvrière ;

- avec la Pologne en 1980-81, où la bourgeoisie a dû pour la première fois s'organiser entre blocs face au prolétariat. En cela, nous pouvons voir les débuts d'un processus où la bourgeoisie doit mettre de côté ses rivalités impérialistes afin de faire face au prolétariat, phénomène jamais vu depuis 1918.

Nous sommes donc dans une période où la bourgeoisie commence à s'organiser à l'échelle mondiale pour faire face au prolétariat, utilisant des mécanismes créés en grande partie pour répondre à d'autres nécessités.

15. Comme le prolétariat entre dans une période de confrontation de classe décisive, il devient impératif de mesurer la force et les ressources de l'ennemi de classe. Les sous-estimer reviendrait à désarmer le prolétariat qui a besoin de clarté et de conscience, et qui doit se débarrasser des illusions pour faire face à l'enjeu historique.

Comme ce texte a tenté de le montrer, l'appareil d'Etat de la bourgeoisie se renforce dans le monde entier pour faire face au prolétariat. Nous pouvons nous attendre à ce que ce processus se poursuive, que l'Etat devienne plus sophistiqué et que la conscience de la bourgeoisie devienne plus alerte et un facteur plus actif dans la situation. Cependant, cela ne veut pas dire que l'ennemi du prolétariat devient de plus en plus fort. Au contraire, le renforcement de l'Etat a lieu sur des fondements qui s'effondrent. Les contradictions de l'ordre bourgeois sont la cause du fait que la société fait "craquer ses habits". Car même si l'Etat se renforce, il ne sera pas capable de redresser le déclin du système que déterminent des facteurs historiques. L'Etat peut être fort, mais sa force est fragile.

Parce que le système social se désintègre, le prolétariat sera capable d'affronter l'Etat au niveau social en attaquant ses fondements, en élargissant la brèche provoquée par les contradictions sociales. Le succès du mouvement du prolétariat tendant encore à élargir cette brèche dépendra de la confrontation avec la première ligne de défense de l'Etat bourgeois : les syndicats.

Marlowe

Questions théoriques:

- Aliénation [26]

Heritage de la Gauche Communiste:

- Conscience de classe [27]

Les conditions de la révolution crise de surproduction, capitalisme d'état et économie de guerre

- 5686 reads

(EXTRAIT DU RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE, 5ème Congrès de RI)

La compréhension de la critique de la "théorie des maillons faibles" ne doit pas nous faire oublier ce qu'ont fait les ouvriers polonais. En effet, cette lutte a montré au prolétariat international ce qu'était un mouvement de masse, a posé la question de l'internationalisation même si elle ne pouvait y répondre, et donc du contenu révolutionnaire de la lutte ouvrière à notre époque qui ne peut être indépendant de l'internationalisation. Le CCI a largement traité la question de l'internationalisation et de la lutte de classe en Pologne ([1] [28]). Par contre nous avons insuffisamment posé la question du contenu révolutionnaire de la lutte auquel s'était heurté sans pouvoir le comprendre les ouvriers polonais. Pourtant cette question s'est posée, et en particulier à propos de la question"économique" quand, pour la première fois, les ouvriers ont commencé à critiquer Solidarité"de façon ouverte et directe: lorsque au nom de l'économie nationale" et de l"autogestion" il s'est opposé directement aux grèves qui se sont développées durant l'été 81. Durant ces grèves, pour employer leurs propres termes, les ouvriers étaient prêts "à mettre au placard" les dirigeants de "Solidarité" les plus populaires, Walesa et Cie, et à continuer les grèves "jusqu'à la Noël et même plus s'il le fallait". La seule chose qui les ait arrêtés, c'est la question des perspectives. Dans la situation de pénurie généralisée qui domine dans les pays de l'Est, les ouvriers polonais livrés à eux-mêmes ne pouvaient pas les mettre en avant. Cette situation ne manquera pas de se reposer, mais dans les pays développés, l'existence tout à la fois d'une surproduction généralisée et d'une technicité productive ultradéveloppée pourra permettre aux ouvriers de mettre en avant leur propre perspective révolutionnaire et internationaliste.

Le développement actuel de la lutte de classe et des conditions objectives, la crise du capitalisme qui la détermine, signent la faillite des conceptions idéalistes qui niaient le caractère fondamental de la "crise catastrophique" du capitalisme, comme base objective de la Révolution Communiste Mondiale.

Cette faillite est la faillite de toute une conception de la révolution dont le moteur serait "idéologique", conception qui n'est en fait que le rejet de la théorie marxiste où les rapports de production déterminent l'ensemble des rapports sociaux. C'est la faillite des théories de" l'Internationale Situationniste" qui déclarait en 1969 contre l'analyse de la crise que faisait Révolution Internationale que la "crise économique était la présence eucharistique qui soutendait toute une religion". C'est la faillite des pauvres conceptions du FOR selon lesquelles seule la"volonté" est le moteur de la révolution. C'est, enfin, la faillite des théories issues de Socialisme ou Barbarie selon lesquelles le capitalisme d'Etat et le militarisme sont une troisième voie, une solution historique aux contradictions du capitalisme.

Affirmer que la catastrophe historique est la base objective et nécessaire de la révolution communiste ne suffit pas. Il faut encore montrer, et cela est aujourd'hui vital, pourquoi et comment elle l'est. C'est l'objet de cette étude.

Il n'est pas étonnant que les groupes cités ci-dessus aient tous de la transformation révolutionnaire de la société une conception"autogestionnaire". La situation historique ne signe pas seulement la faillite des conceptions idéalistes déjà citées. Mais aussi la faillite des conceptions populistes, misérabilistes et tiers-mondistes, animées en particulier par les théories des "maillons faibles" et de "l'aristocratie ouvrière", défendues particulièrement par le courant bordiguiste.

Nous devons montrer non seulement que la crise est nécessaire parce qu'elle paupérise de façon absolue la classe ouvrière et la pousse à la révolte, mais surtout comment elle mène à la révolution parce qu'elle est la crise d'un mode de production, la crise d'un rapport social où la nature de la crise, la surproduction, pose à la fois la nécessité de la révolution, et sa possibilité, où cette nature de la crise désigne d'un même mouvement, le sujet et l'objet de la révolution, la classe exploitée et la fin des sociétés d'exploitation et de pénurie.

Dans un premier temps, il faut cerner le mieux possible la nature du bond qualitatif que franchit la crise économique en plongeant les métropoles industrialisées dans la récession et la surproduction généralisée. La période de décadence du capitalisme n'est pas un moment figé, une éternelle répétition mais possède son histoire, son évolution. Pour comprendre les bases objectives de la lutte de classe aujourd'hui, nous devons donc situer l'évolution de la surproduction, du capitalisme d'Etat et de leur rapport réciproque. C'est ainsi que nous pourrons mieux cerner la nature et le contenu de ce qu'on appelle "le pas qualitatif de la crise économique11 et de ses conséquences pour la lutte de classe.

En montrant que sous ses différents aspects, surproduction, capitalisme d'Etat, militarisme, ce pas qualitatif de la crise du capitalisme ne s'effectue pas seulement par rapport aux années70 mais aussi et surtout par un pas qualitatif par rapport à toute l'évolution de la décadence du capitalisme. En montrant que la crise actuelle est aussi la crise des moyens dont la bourgeoisie a usé pour faire face à la crise de son système et de toute l'importance historique que revêt cette situation.

"L’anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe" disait Marx, c'est à dire que la forme supérieure de développement d'une espèce révèle dans sa forme achevée quelles étaient les tendances et les voies de développement des formes embryonnaires dans les espèces inférieures. Il en est de même de la situation historique actuelle qui "révèle" dans la plus haute expression de décadence, toute la réalité et la vérité de l'époque qui va de la première guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

SURPRODUCTION ET CAPITALISME D'ETAT

Le capitalisme d'Etat n'a jamais été l'expression de la santé, de la vigueur du capitalisme, l'expression d'un nouveau développement historique et organique du capitalisme, mais seulement:

- l'expression de sa décadence;

- l'expression de sa capacité à réagir vis-à-vis de cette décadence.

C'est pour cela que nous devons essayer d'analyser dans la situation actuelle, les rapports qu'entretiennent la crise du capitalisme et le capitalisme d'Etat, sous leurs divers aspects : social, économique et militaire.

Nous commencerons par ce dernier.

1-1. SURPRODUCTION ET ARMEMENT

La crise de surproduction n'est pas seulement la production d'un excédent sans débouchés, mais aussi la destruction de cet excédent.

"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque eut semblé absurde : l'épidémie de la surproduction." (Le Manifeste Communiste).

Ainsi, la surproduction implique un procès d'auto-dévalorisation du capital, un procès d'auto-destruction. La valeur du surproduit non-accumulable n'est pas figée ou stockée, mais doit être détruite.

Cette nature de la crise de surproduction s'exprime de façon nette et sans ambiguïté dans les rapports qu'entretiennent à l'heure actuelle, la crise et l'économie de guerre.

Toute la période de décadence montre que la crise de surproduction implique un déplacement de la production vers l'économie de guerre. Considérer cela comme "une solution économique" même momentanée, serait commettre une grave erreur, ayant à la racine justement l'incompréhension que la crise de surproduction est un procès d’autodestruction. C'est ce procès d'autodestruction issu de la révolte des forces productives contre les rapports de production, qui s'exprime dans le militarisme.

Ce déplacement de "l'économique" vers le "militaire" a pu cacher un temps la surproduction générale. Dans les années 30 et après-guerre, le militarisme a pu faire illusion. Aujourd'hui, la situation de l'économie de guerre dans la crise générale du capitalisme révèle toute la vérité.

Ainsi, nous assistons aujourd'hui à un développement extrêmement important de l'armement comme par exemple aux USA où :

"Le Sénat a battu un record historique, le 4 décembre, en votant 208 milliards de dollars pour le budget de la défense pour 1932. Jamais une loi financière américaine n'avait atteint un tel montant. Ce chiffre est supérieur de 8 milliards aux exigences du Président Reagan". (Le Monde du 9.11.81).

Mais dans la situation globale du capitalisme mondial actuellement et en l'état dans lequel se présente la situation financière des différents Etats du monde, il faut être conscient qu'une telle politique de dépenses d'armement est un facteur extrêmement grave d'approfondissement de la crise économique, de la récession, comme de l'inflation.

Dans la situation actuelle, de tels budgets pour l'armement, et cela non seulement aux USA mais dans tout le bloc (en particulier en RFA et au Japon) n'ont aucun effet, même immédiat, comme dans les années 30 ou après-guerre, de soutien d'un certain niveau de la production industrielle mais au contraire, accélère très rapidement la baisse de cette production.

Contrairement aux années 30, la politique actuelle de l'armement ne créera pas d'emplois, sinon en infime partie par rapport à ceux qu'elle supprime. Situation encore renforcée par le fait que le développement de l'armement ne s'accompagne pas d'une politique de déficit social ou de politique des "grands travaux" comme dans les années 30, mais aujourd'hui se réalise en opposition directe à ces politiques. De plus, les emplois créés par le développement actuel de l'armement ne concernent qu'une petite partie des ouvriers, ceux très qualifiés, ou des techniciens de formation scientifique à cause du haut degré de technicité de l'armement moderne.

Ainsi, aujourd'hui, le développement de l'armement ne peut plus masquer la crise générale de surproduction et, de plus, l'inflation que provoque l'investissement dans l'armement est à son tour un facteur accélérateur de la crise économique du capitalisme.

"Le gouvernement de M. Reagan ne pourra se permettre des dépenses militaires qu'en imposant une politique monétaire plus restrictive encore, associée également à une politique fiscale restrictive et à une limitation des dépenses publiques non militaires et de l'emploi public. Tous ces efforts aboutiront à une augmentation du chômage. Ce qui s'annonce au delà du keynésianisme militaire, c'est la première dépression militaire du vingtième siècle" ("Un nouvel ordre militaire" - Le Monde Diplomatique - Avril 82).

Dans cette situation, le poids de l'armement existant et son développement présent sont vécus par la population et en particulier par la classe ouvrière, comme une cause directe de la paupérisation générale et du chômage, en plus des menaces de guerre apocalyptique qu'il fait planer sur toute la planète. C'est pour cela que la révolte contre la guerre est contenue dans la révolte générale du prolétariat même si la guerre n'est pas une menace immédiate.

Il serait simpliste de considérer que la planification de la production d'un armement ultra-moderne est la caractéristique de l'administration "Reagan". Une telle préparation industrielle et conceptuelle ne se réalise pas du jour au lendemain ni en plusieurs mois. La vérité, c'est que l'armement qui voit le jour aujourd'hui a été longuement préparé dans les années 70 sous la responsabilité des démocrates, mais ceux-ci ne pouvaient pas en prendre la responsabilité politique sans laisser complètement dégarni le front social.

Ce n'est pas pour rien si, dans une telle situation historique et pour la première fois dans toute l'histoire de la décadence, c'est la droite, les républicains aux USA, qui sont les animateurs d'une politique de surarmement.

"L'économie d'expansion militaire est résolument non républicaine aux USA. Les booms militaires des cinquante dernières années -l'expansion de 1938, la seconde guerre mondiale, le réarmement de la guerre de Corée et de la guerre froide en 1950-1952, le boom de l'espace et des missiles de 1961-1962, la guerre du Viêt-Nam ont tous été inspirés par des gouvernements démocrates." (Idem.)

Ce n'est pas un hasard non plus qu’aujourd’hui le pacifisme soit un des thèmes préféré de l'opposition. Il serait faux de ne considérer le pacifisme, ou les campagnes à propos du Salvador comme- seulement une préparation à long terme. A court terme et dans l'immédiat, elles ont bien largement contribué à isoler la lutte des ouvriers polonais mais aussi à faire passer les budgets dits "d'austérité" au profit en particulier de 1'armement.

"Nous devons donc faire aujourd'hui une distinction entre les campagnes pacifistes d'aujourd'hui et celles qui ont précédé la seconde guerre mondiale. Les campagnes pacifistes d'avant la seconde guerre mondiale préparaient directement l'embrigadement dans la guerre d'une classe ouvrière déjà embrigadée dans l'idéologie anti-fasciste."

"Aujourd'hui ces campagnes pacifistes ont bien sur pour tâche de préparer la démobilisation vis-à-vis de la guerre, mais ce n'est pas leur tâche directe, immédiate, qui est de contrer la lutte de la classe et d'empêcher que n'éclatent des mouvements de masse dans lés pays développés. Le pacifisme joue aujourd'hui le rôle de l’anti-fascisme d'hier.

" Pour la bourgeoisie il est vital que l'unité entre la lutte contre la guerre et la crise ne se fasse pas, que l'alternative "guerre ou révolution" ne se pose pas"

"En cela le pacifisme est une arme particulièrement efficace car tout en répondant à une véritable anxiété dans les populations, il sépare la question de la guerre et de la crise, pose une fausse alternative "guerre ou paix" et tente de faire renaître les sentiments nationalistes au travers d'un pseudo-neutralisme".

"Face à la question de la guerre la fausse alternative "guerre ou paix" vient compléter face aux questions de la crise économique l'autre alternative "prospérité ou austérité"."

Ainsi avec la lutte "contre l'austérité" d'un coté et la lutte "pour la paix" d'un autre, la bourgeoisie occupe tout le terrain de la révolte sociale. C'est la meilleure illustration de ce qu'on appelle la "gauche dans l'opposition".

1.2. SURPRODUCTION ET KEYNESIANISME

De même que le militarisme n'a jamais été un champs d'accumulation pour le capital, le capitalisme d'Etat sous ses aspects économiques n'a jamais été l'expression d'un développement organique et supérieur du capitalisme, le produit de sa concentration et de sa centralisation, mais au contraire l'expression des difficultés rencontrées dans son processus d'accumulation, de centralisation, et de concentration ([2] [29]). Tout comme le militarisme, le capitalisme d'Etat, en particulier sous ses formes keynésiennes, a pu faire illusion avant et après-guerre ainsi que dans les années 70 Aujourd'hui, la réalité balaie le mythe.

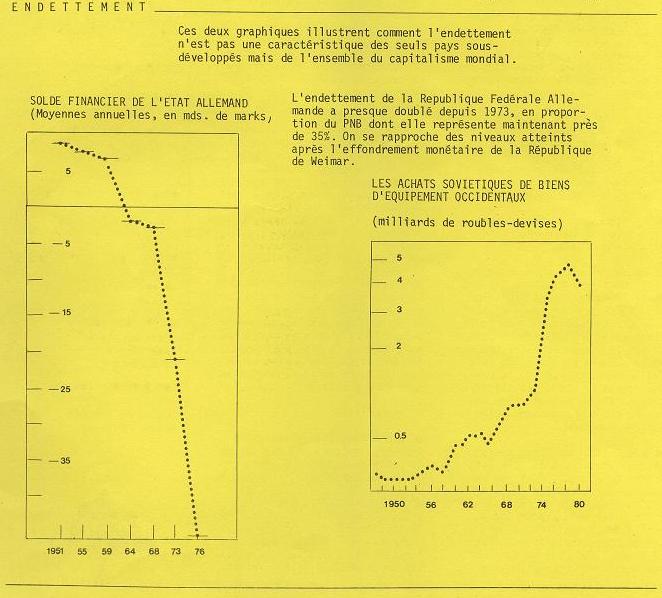

Nous avons souvent mis en lumière l'endettement, gigantesque auquel étalent parvenus les pays sous-développés sans que cela leur ait jamais permis un véritable "décollage" économique. Bien au contraire, ils sont arrivés à une situation où les 3/4 des crédits qu'ils contractent vis-à-vis des puissances occidentales ne servent qu'à rembourser les dettes passées. Mais cet endettement n'est pas le privilège des pays sous-développés. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'endettement est une des caractéristiques de l'ensemble du capitalisme, à l'Est comme à l'Ouest ([3] [30]), et le fait qu'il prenne des formes plus multiples dans les pays développés ne change rien à l'affaire. Pour ce qui est du .capitalisme d'Etat comme gouvernail de l'économie, c'est finalement cette politique d'endettement et de déficit qui a pris le dessus, qui s'est imposée massivement, bien plus que "l'orientation" de l'économie elle-même. C'est l'économie qui a imposé ses lois à la bourgeoisie, et non pas la bourgeoisie qui a "orienté" l'économie. (Cf. RINT N° 26).

"Les USA sont devenus "la locomotive" de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de son bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendus. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale- pouvaient mettre en œuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement sa monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer", (RINT N026, P. 4.)

Nous pouvons prendre ici l'exemple de la seconde puissance économique mondiale, la RFA, pour illustrer un autre aspect de la relance par l'endettement et les déficits d'Etat :