Révolution Internationale - les années 1960

- 212 lectures

A ses tous débuts, Révolution Internationale est une revue ronéotée, tirée à la main, et vendue en librairie, dans les marchés, les manifs, et devant les usines. C'est l'expression du groupe "Révolution Internationale", qui deviendra plus tard la section en France du CCI.

Nous publierons ici, de temps en temps et selon leur utilité pour des débats en cours dans le camp internationaliste, des articles publiés dans Révolution Internationale.

Structure du Site:

RI - 1960s

- 316 lectures

Structure du Site:

Révolution Internationale - 1968

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 339.27 Ko |

- 159 lectures

Révolution internationale n1 ancienne série - décembre 1968

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 515.71 Ko | |

| 71.18 Ko |

- 107 lectures

Révolution Internationale - 1969

- 138 lectures

Révolution internationale n°2 ancienne série - février 1969

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 853.7 Ko |

- 95 lectures

VIET-NAM,exemple de "Libération nationale"

- 16 lectures

De tous côtés aujourd'hui, nous entendons crier à la solidarité avec telle ou telle "lutte héroïque" de "libération nationale". Cependant, depuis la dernière guerre mondiale un nombre considérable de pays ont réalisé leur "libération nationale" sans que pour autant il se produise un changement radical, révolutionnaire dans leur structure interne ou dans leurs relations de soumission aux grandes puissances capitalistes.

Non seulement, aucun des mouvements de "libération nationale" n'a donné naissance à une révolution prolétarienne, mais encore les grandes puissances impérialistes (USA, URSS, Chine, etc.…) loin de s'affaiblir, n'ont fait que se renforcer.

La guerre du Viêt-Nam est-elle une exception ?

Nous nous proposons de démontrer qu'elle ne l'est pas et, à travers cet exemple, déterminer d'un point de vue révolutionnaire, la nature de classe des luttes délibération nationale" et ce qu'elles représentent pour le prolétariat mondial.

I LA BASE ECONOMIQUE DE LA " LIBERATION NATIONALE "

La colonisation a fait pénétrer le mode de production capitaliste dans les pays se trouvant à un stade inférieur de développement. "Elle (la bourgeoisie( contraint toutes les nations (...) d'adopter le mode de production bourgeois; elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit, elle en fait des nations de bourgeois. En un mot elle crée un monde à son image" (Marx-Engels. "Manifeste Communiste").

La puissance dominante lance sur le nouveau marché ses produits manufacturés, et bouleverse ainsi les rapports pré-capitalistes (économie naturelle primitive) pour en substituer de nouveaux: les rapports de production capitaliste qui font surgir une bourgeoisie et une classe ouvrière locale.

La première naît comme intermédiaire du capital étranger sur le plan local sous la forme d'une bourgeoisie commerciale dont l'existence dépend de la présence et du maintien du capital étranger.

Le développement des forces productives du pays s'accompagne par la suite, de la disparition progressive d'une partie des couches pré-capitalistes et de la montée d'une bourgeoisie industrielle détentrice d'une partie du capital national.

Cette couche aura rapidement des intérêts antagonistes à ceux du capital étranger. En effet:

- La bourgeoisie nationale ne ramasse que les miettes que l'exploiteur étranger laisse derrière lui.

- L'intérêt de la bourgeoisie nationale est de développer au maximum toutes les forces de production du pays, tandis que la puissance dominante ne s'intéresse qu'aux secteurs qui lui sont directement rentables (et dans une relation subordonnée aux besoins de l'industrie de la métropole), au détriment des autres (maintien de régimes de monoculture ou d'industrie extractive, etc...).

- La bourgeoisie locale pense pouvoir subsister sans la puissance en question, et qu'il est plus profitable pour elle de choisir ses partenaires commerciaux librement.

Ainsi, l'existence d'un capital national implique nécessairement celle d'un intérêt capitaliste national et c'est là la base des luttes de "libération nationale".

Les représentants de ces intérêts ont changé à travers l'histoire, se présentant tantôt sous une forme, tantôt sous une autre; les mots d'ordre de la bataille eux aussi ont changé. Cependant, la nature du combat reste la même: une NATURE BOURGEOISE.

II LES REPRESENTANTS DES INTERETS CAPITALISTES NATIONAUX BOURGEOISIE, BUREAUCRATIE

Jusqu'au début du XX° Siècle, c'est fondamentalement la bourgeoisie privée nationale détentrice d'une partie du capital local, qui a représenté les intérêts de celui-ci. C'est elle qui a entrepris les tâches de sa défense face aux puissances étrangères; c'est elle qui a réalisé les tâches d'aménagement capitaliste dans ces pays (USA, Amérique Latine, etc..). A mesure que le capitalisme à l'échelle mondiale est entré dans sa phase impérialiste de décadence, à mesure que le développement du capital devait faire face à des contradictions et des concurrences inter-capitalistes chaque fois plus grandes à cause de la saturation mondiale des marchés, ces bourgeoisies se sont avérées de plus en plus impuissantes à faire face aux puissances étrangères et à développer le capital national.

Aussi, Trotsky pouvait-il formuler sa théorie de la Révolution Permanente selon laquelle, la bourgeoisie des pays sous-développés n'étant plus capable dans le "capitalisme pourrissant" de réaliser les tâches de la révolution bourgeoise, ce serait le prolétariat qui en prendrait la charge. Il y voyait même la base d'un processus révolutionnaire -analogue à celui qui donna naissance à la Révolution Russe de 1917- qui ferait aboutir ces révolutions, originairement bourgeoises, à des révolutions prolétariennes.

La théorie de Trotsky fut démentie par les faits. Les bourgeoisies de ces pays arriérés se sont avérées incapables de réaliser leur tâche, mais ce n'est pas le prolétariat qui s'en est chargé, sinon les couches de la petite bourgeoisie intellectuelle, fonctionnaires et technocrates.

Ces couches, privilégiées et éduquées, comprenant parfaitement les intérêts du capital national quoique ne le détenant pas, sont devenues les porteuses de l'idée du capitalisme d'État, seule forme d'organisation du capital qui permette de tenter de faire face aux capitaux étrangers et de contenir ou éliminer tout mouvement qui s'opposerait à ces besoins.

En effet, le capitalisme d'État -passage de tous les moyens de production aux mains de l'appareil étatique- permet:

- de concentrer toutes les ressources économiques du pays et de renforcer ainsi dans la mesure du possible le potentiel de production, - de soumettre la principale ressource -la force de travail- à un contrôle total par l'encadrement d'un parti unique et de ses syndicats, organes de l'État (interdiction du droit de grève, interdiction de toute organisation opposée au parti au pouvoir, dictature idéologique, baisse forcée des salaires et imposition de normes de travail nécessaires aux besoins du capital national, etc...),

- de réaliser manu militari l'accumulation primitive du capital en éliminant par la force tous les secteurs de production pré-capitalistes (nationalisations des terres, élimination des petites exploitations et de l'artisanat).

Toutes ces conditions sont nécessaires pour le renforcement du capital national.

Pourquoi est-ce cette couche de la petite bourgeoisie qui devient la championne du capitalisme d'État ? D'une part, elle n'a aucun intérêt au maintien du statu quo, n'ayant aucun avenir du fait de la stagnation économique du pays. D'autre part, indispensable à la marche du pays, elle est parfaitement consciente du retard de son pays comme du degré de pourriture et corruption des dirigeants qu'elle sert; dirigeants, qui, trop liés au capital étranger, ne peuvent que négliger les intérêts de l'économie nationale.

Ces couches, condamnées à rester les serviteurs des cliques corrompues au pouvoir, voient dans le CAPITALISME D'ÉTAT le moyen de déplacer celles- ci pour se mettre à leur place. En effet, technocrates et bureaucrates par définition trouvent leur intérêt, comme couche sociale, dans l'établissement d'un système dans lequel le pouvoir politique ET économique est aux mains de l'État, c'est-à-dire d'eux-mêmes. C'est pourquoi leur lutte est toujours celle pour les nationalisations, le renforcement absolu de l'appareil étatique, et la prise du pouvoir par un parti unique, le leur, "celui qui a fait la révolution".

Les intérêts du capital national sont ainsi représentés par deux couches capitalistes, correspondant à des périodes historiques différentes:

- une fraction de la bourgeoisie privée nationale,

- la bureaucratie, une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, technocrate, fonctionnaire.

Ainsi, dans la Guerre du Viêt-Nam, on trouve au sein du Front National de Libération ces deux fractions alliées en lutte contre l'emprise des USA.

LE F.N.L.

Il persiste encore à l'heure actuelle des fractions de la bourgeoisie privée qui tentent d'échapper à l'emprise du capital étranger. Ainsi, on trouve au sein du FNL vietnamien une fraction luttant contre les USA sans désirer pour autant l'instauration d'un régime de capitalisme d'État, style Viêt-Nam du Nord (RDVN) qui l'exproprierait. Tran Bau Kiem, chef de la délégation du FNL aux conversations de Paris, déclarait récemment dans une interview donnée au Nouvel Observateur: "Je suis d'abord secrétaire général du Parti Démocrate dont les membres appartiennent surtout aux milieux aisés. Il comprend beaucoup de commerçants, d'intellectuels, d'industriels. Dire que vouloir libérer son pays de l'emprise colonialiste ou néo-colonialiste c'est être marxiste, c'est un abus de langage".

La présence de cette fraction ayant des intérêts privés explique le caractère bourgeois traditionnel du Programme du Front, réclamant entre autres la protection du droit de propriété privée.

Cependant, ces fractions de la bourgeoisie privée restent assez réduites et leur champ de manœuvres est étroit; à l'intérieur du pays, elles s'opposent aux "valets de l'impérialisme américain", c'est-à-dire au gouvernement en place Son seul allié reste donc le régime du Nord sous l'emprise duquel elle ne veut pas non plus tomber; c'est pourquoi cette couche est aujourd'hui de plus en plus amenée à composer avec les USA. Sa subsistance en tant que couche sociale sera déterminée non pas par les combats livrés sur le champ de bataille, mais par le règlement international du conflit qui réglera le futur statu quo du Sud-Viet-Nam.

La lutte de cette bourgeoisie est aujourd'hui désespérée dans la mesure où il n'y a aucune possibilité réelle qu'elle se libère des USA sans tomber sous les coups d'un régime bureaucratique capitaliste d'État (dit "communiste") qui l'éliminera.

LA BUREAUCRATIE

Cette couche dont l'existence comme classe n'est pas liée à la propriété privée du capital mais à la fonction qu'elle va exercer est la couche la plus dynamique. Mais seule elle ne représente aucun poids dans le jeu des forces en présence. Ainsi, elle cherchera sur le plan national aussi bien que sur le plan international tout appui susceptible de l'aider dans la réalisation de ses aspirations.

Sur le plan national:

- Tout d'abord, la bureaucratie cherchera un soutien dans la population. La mobilisation de la population contre l'impérialisme étranger est facilement réalisable car dans ces pays, l'ingérence du capital étranger apparaît comme la cause de tous les maux. Mettant de côté la lutte de classe, la mobilisation se fera sur un critère de nationalité et ainsi prolétaires et bourgeois sont appelés au combat sans distinction. Dans cette optique, sont créés de larges fronts nationaux; ainsi, le Comité Central du Parti Communiste indochinois crée en Mai 1941 le Viet-Minh ayant pour but de : "réunir TOUS LES PATRIOTES sans distinction de fortune, d'âge, de sexe, de religion ou d'opinion politique pour travailler ensemble à la libération de notre peuple, et au SALUT DE NOTRE NATION" ("Les Grandes Dates de la Classe Ouvrière"(sic)publié par Hanoï. Cité dans Ho Chi Minh de Lacouture).

- La bureaucratie s'alliera avec tous les partis susceptibles de l'aider à un moment donné, quitte à les éliminer par la suite. C'est ainsi que le Parti Communiste Indochinois a présenté des candidats en commun avec le Parti Trotskyste en 1933 et même jusqu'en 1937 aux élections du Conseil colonial pour que seulement deux ans plus tard, dans un rapport d'Ho Chi Minh, la ligne d'action soit: "vis à vis des trotskystes; point d'alliance, point de concessions. Il faut à tout prix démasquer leur rôle d'hommes de main des fascistes". "En Août 1945, Ta Tu Thau, un des dirigeants du Parti Trotskyste, lance le mot d'ordre pour l'établissement de Conseils Ouvriers et paysans à la place du règne Viet-Minh.

Il est arrêté, "jugé" devant les Comités du "peuple" et déclaré trois fois innocent. Il semblait peu utile de préparer un quatrième jugement et ainsi, il fut fusillé quelques jours après son troisième acquittement" (Raconté par Solidarity. Brochure "The rape of Viêt-Nam par Bob Potter)[1].

- Un autre exemple des alliances de la bureaucratie est donné lorsqu'au Printemps 1943, Ho Chi Minh se trouve à la tête du Dong Minh Hoi, organisation regroupant les différents partis nationalistes vietnamiens et financée à raison de 100000 $ c. par mois par la Chine de Chiang Kai Chek; un an plus tard, en Mars 1944, Ho Chi Minh obtiendra un portefeuille ministériel dans un "gouvernement provisoire" regroupant ces différents partis nationalistes et ayant pour programme l'indépendance du Viêt-Nam avec l'aide du Kuomintang. Cette alliance éphémère sera rejetée dès l'instant où la bureaucratie se sent assez forte pour créer son propre gouvernement, ce qui est fait en Août 1945 par la création du "Comité Viêt-Nam de Libération du Peuple" (sur 14 membres, 11 appartiennent ou au Viet-Minh).

Ainsi, de proche en proche, la bureaucratie éliminera ses ennemis (après en avoir tiré le maximum) pour rester seule au pouvoir.

Quelle est la nature de ce pouvoir ? De toutes parts, on nous parle de la "révolution" vietnamienne, du "combat héroïque" contre l'impérialisme américain; partout, on s'enivre d'une phraséologie révolutionnaire et on semble oublier les faits concrets: où va mener le combat ? quelle est la nature du régime du Nord Viêt-Nam ? quel est l'acquis de ce prolétariat au nom duquel la bureaucratie mène sa lutte ?

LA R.D.V.N.

La proclamation en Septembre 1945 de la République Démocratique du Viêt-Nam consacre la réalisation de l'indépendance vietnamienne vis-à-vis du colonialisme français et l'aboutissement de la "révolution" vietnamienne. Cependant, le pouvoir qui est établi n'a de révolutionnaire ou prolétarien que le nom.

L'État n'y a pas été brisé: maintien de la structure étatique bourgeoise, avec un Président de la République, un Président du Conseil, un Conseil des Ministres, 16 Ministères, etc... (Cf. Constitution Nord-Vietnamienne de 1960. Ce ne sont que les dirigeants qui ont changé: à la place de l'ancien empereur Bao Dai et de l'administration française, c'est une bureaucratie qui s'installe.

A la place de la bourgeoisie privée ou des entreprises étrangères qui étaient les exploiteurs d'autrefois, nous avons aujourd'hui la machine d'État qui "dirige les activités économiques d'après un plan unifié. L'État s'appuie sur les organismes gouvernementaux, sur les organisations syndicales, sur les coopératives et sur toutes les autres organisations de travailleurs pour édifier et réaliser le plan économique". (Constitution de la RDVN de 1960. Chap II. Art. 10).

[1] Solidarity c/o H. Russel. 53 A Westmoreland Road. Bromley. Kent. GB.

Géographique:

- Vietnam [6]

Personnages:

- Trotsky [7]

- Tran_Bau_Kiem [8]

- Lacouture [9]

- Ho Chi Minh [10]

- Ta Tu Thau [11]

- Bob Potter [12]

- Chiang Kai Chek [13]

- Bao Dai [14]

Questions théoriques:

- Impérialisme [15]

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

Comprendre Mai

- 43 lectures

Les événements de Mai 1968 ont eu comme conséquence de susciter une activité littéraire exceptionnellement abondante. Livres, brochures, recueils de toutes sortes se sont succédés à une cadence accélérée et à des tirages forts élevés. Les maisons d’éditions -toujours à l’affût de "gadgets" à la mode- se sont bousculées pour exploiter à fond l’immense intérêt soulevé dans les masses par tout ce qui touche à ces événements. Pour cela, ils ont trouvé, sans difficultés, journalistes, publicistes, professeurs, intellectuels, artistes, hommes de lettres, photographes de toutes sortes, qui, comme chacun sait, abondent dans ce pays et qui sont toujours à la recherche d’un bon sujet bien commercial.

On ne peut pas ne pas avoir un haut-le-cœur devant cette récupération effrénée.

Cependant dans la masse des combattants de Mai, l’intérêt éveillé au cours de la lutte même, loin de cesser avec les combats de rue, n’a fait que s’amplifier et s’approfondir. La recherche, la discussion, la confrontation se poursuivent. Pour n’avoir pas été des spectateurs ni des contestataires d’occasion, pour s’être trouvées brusquement engagées dans des combats d’une portée historique, ces masses, revenues de leur propre surprise, ne peuvent pas ne pas s’interroger sur les racines profondes de cette explosion sociale qui était leur propre ouvrage sur sa signification, sur les perspectives que cette explosion a ouverte dans un futur à la fois immédiat et lointain. Les masses essaient de comprendre, de prendre conscience de leur propre action.

De ce fait, nous croyons pouvoir dire que c’est rarement dans les livres publiés à profusion que nous pouvons trouver le reflet de cette inquiétude et des interrogations de la part des gens. Elles apparaissent plutôt dans de petites publications, les revues souvent éphémères, les papiers ronéotés de toutes sortes de groupes, de comités d’action de quartier et d’usines qui ont survécu depuis Mai, dans leurs réunions, au travers de discussions souvent et inévitablement confuses. Au travers et en dépit de cette confusion, se poursuit néanmoins un travail sérieux de clarification des problèmes soulevés par Mai.

Après plusieurs mois d’éclipse, et de silence, probablement consacrés à l’élaboration de ses travaux, vient d’intervenir dans ce débat le groupe de l’"Internationale Situationniste", en publiant un livre chez Gallimard : Enragés et Situationnistes dans le mouvement des occupations.

On était en droit d’attendre de la part d’un groupe qui a effectivement pris une part active dans les combats, une contribution approfondie à l’analyse de la signification de Mai, et cela d’autant plus que le temps de recul de plusieurs mois offrait des possibilités meilleures. On était en droit d’émettre des exigences et on doit constater que le livre ne répond pas à ses promesses. Mis à part le vocabulaire qui leur est propre : "spectacle-société de consommation critique de la vie quotidienne, etc.", on peut déplorer que pour leur livre, les situationnistes aient allègrement cédé au goût du jour, se complaisant à le farcir de photos, d’images et de bandes de comics.

On peut penser ce que l’on veut des comics comme moyen pour la propagande et l’agitation révolutionnaire. On sait que les situationnistes sont particulièrement friands de cette forme d’expression que sont les comics et les bulles. Ils prétendent même avoir découvert dans le "détournement", l’arme moderne (?) de la propagande subversive, et voient en cela le signe distinctif de leur supériorité par rapport aux autres groupes qui en sont restés aux méthodes "surannées" de la presse révolutionnaire "traditionnelle", aux articles "fastidieux" et aux tracts ronéotés.

Il y a assurément du vrai dans la constatation que les articles de la presse des groupuscules sont souvent rébarbatifs, longs et ennuyeux. Cependant, cette constatation ne saurait devenir un argument pour une activité de divertissement. Le capitalisme se charge amplement de cette besogne qui consiste sans cesse à découvrir toutes sortes d’activités culturelles (sic) pour les jeunes, les loisirs organisés et surtout les sports. Ce n’est pas seulement une question de contenu mais aussi de méthode appropriée qui correspond à un but bien précis : le détournement de la réflexion.

La classe ouvrière n’a pas besoin d’être divertie. Elle a surtout besoin de comprendre et de penser. Les comics, les mots d’esprit et les jeux de mots leur sont d’un piètre usage. On adopte d’une part pour soi un langage philosophique, une terminologie particulièrement recherchée, obscure et ésotérique, réservée aux "penseurs intellectuels", d’autre part, pour la grande masse infantile des ouvriers, quelques images accompagnées de phrases simples, cela suffit amplement.

Il faut se garder, quand on dénonce partout le spectacle, de ne pas tomber soi-même dans le spectaculaire. Malheureusement, c’est un peu par-là que pêche le livre sur Mai en question. Un autre trait caractéristique du livre est son aspect descriptif des événements au jour le jour, alors qu’une analyse les situant dans un contexte historique et dégageant leur profonde signification eût été nécessaire. Remarquons encore que c’est surtout l’action des enragés et des situationnistes qui est décrites plutôt que les événements eux-mêmes - comme d’ailleurs l’annonce le titre. En rehaussant bon mesure le rôle joué par telle personnalité des enragés, en faisant un véritable panégyrique de soi, on a l’impression que ce n’est pas eux qui étaient dans le mouvement des occupations, mais que c’est le mouvement de Mai qui était là pour mettre en relief la haute valeur révolutionnaire des enragés et des situationnistes. Une personne n’ayant pas vécu, ignorant tout de Mai et se documentant au travers de ce livre, se ferait une curieuse idée de ce que ce fut. A les en croire, les situationnistes auraient occupés une place prépondérante, et cela dès le début, dans les événements, ce qui révèle une bonne dose d’imagination et est vraiment "prendre ses désirs pour la réalité". Ramenée à ses justes proportions, la place occupée par les situationnistes a été sûrement inférieure .à celle de nombreux autres groupuscules, et en tout cas pas supérieure. Au lieu de soumettre à la critique le comportement, les idées, les positions des autres groupes - ce qui aurait été intéressant, mais qu’ils ne font pas - minimiser[1] ou encore passer sous silence l’activité et le rôle des autres est un procédé douteux pour faire ressortir sa propre grandeur, et ne mène pas à grand-chose.

* * * * *

Le livre (ou ce qu’il en reste, déduction faite des bandes dessinées, photos, chansons, inscriptions murales et autres reproductions) débute par une constatation généralement juste. Mai avait surpris un peu tout le monde et en particulier les groupes révolutionnaires ou prétendus tels. Tous les groupes et courants, sauf évidemment les situationnistes qui, eux, "savaient et montraient la possibilité et l’imminence d’un nouveau départ de la révolution". Pour le groupe de situationnistes, grâce à "la critique révolutionnaire qui ramène au mouvement pratique sa propre théorie, déduite de lui et portée à la cohérence qu’il poursuit, certainement rien n’était plus prévisible, rien n’était plus prévu, que la nouvelle époque de la lutte de classe …"

On sait depuis longtemps qu’il n’existe aucun code contre la présomption et la prétention, manie fort répandue dans le mouvement révolutionnaire -surtout depuis le "triomphe" du léninisme- et dont le bordiguisme est une manifestation exemplaire ; aussi ne disputerons-nous pas cette prétention aux situationnistes et nous contenterons-nous simplement d’en prendre acte en haussant les épaules pour seulement chercher à savoir : où et quand, et sur la base de quelles données, les situationnistes ont-ils prévus les événements de Mai ? Quand ils affirment qu’ils avaient "depuis des années très exactement prévu l’explosion actuelle et ses suites", ils confondent visiblement une affirmation générale avec une analyse précise du moment. Depuis plus de cent cinquante ans, depuis qu’existe un mouvement révolutionnaire du prolétariat, existe la "prévision" qu’un jour inévitablement surviendra l’explosion révolutionnaire. Pour un groupe qui prétend non seulement avoir une théorie cohérente, mais encore "ramener sa critique révolutionnaire au mouvement pratique", une prévision de ce genre est largement insuffisante. Pour ne pas rester une simple phrase rhétorique, "ramener sa critique au mouvement pratique" doit signifier l’analyse de la situation concrète, de ses limites et de ses possibilités réelles. Cette analyse, les situationnistes ne l’ont pas faite avant et, si nous jugeons d’après leur livre, ne la font pas encore maintenant ; car quand ils parlent d’une nouvelle période de reprise des luttes révolutionnaires, leur démonstration se réfère toujours à des généralités abstraites. Et même quand ils se réfèrent aux luttes de ces dernières années, ils ne font rien d’autre que de constater un fait empirique. Par elle seule, cette constatation ne va pas au-delà du témoignage de la continuité de la lutte des classes et n’indique pas le sens de son évolution, ni de· la possibilité de déboucher et d’inaugurer une période historique de luttes révolutionnaires surtout à l’échelle internationale, comme peut et doit l’être une révolution socialiste. Même une explosion d’une signification révolutionnaire aussi formidable que la Commune de Paris ne signifiait pas l’ouverture d’une ère révolutionnaire dans l’histoire, puisqu’au contraire elle sera suivie d’une longue période de stabilisation et d’épanouissement du capitalisme, entraînant comme conséquence, le mouvement ouvrier vers le réformisme.

A moins de considérer comme les anarchistes, que tout est toujours possible et qu’il suffit de vouloir pour pouvoir, nous sommes appelés à comprendre que le mouvement ouvrier ne suit pas une courbe continuellement ascendante mais est fait de périodes de montées et de périodes de reculs, et est déterminé objectivement et en premier lieu par l’état de développement du capitalisme et des contradictions inhérentes à ce système.

L’IS définit l’actualité comme "le retour présent de la révolution". Sur quoi fonde-t-elle cette définition ? Voici son explication :

- 1/ "La théorie critique élaborée et répandue par l’l.S. constatait aisément (...) que le prolétariat n’était pas aboli" (curieux vraiment que l’I.S. constate "aisément" ce que tous les ouvriers et tous les révolutionnaires savaient sans recours nécessaire à l’I.S.)

- 2/ " ... que le capitalisme continuait à développer ses aliénations" (qui s’en serait douté ?).

- 3/ " ... que partout où existe cet antagonisme (comme si cet antagonisme ne pouvait dans le capitalisme ne pas exister partout) la question sociale posée depuis plus d’un siècle demeure" ( en voilà une découverte !)

- 4/ "... que cet antagonisme existe sur toute la surface de la planète" (encore une découverte !)

- 5/ "L’I.S. explique l’approfondissement et la concentration des aliénations par le retard de la révolution" (évidence ...).

- 6/ "Ce retard découle manifestement de la défaite internationale de prolétariat depuis la contre-révolution russe" (voilà encore une vérité proclamée par les révolutionnaires depuis 40 ans au moins).

- 7 / En outre "l’I.S. savait bien ( ... ) que l’émancipation des travailleurs se heurtait partout et toujours aux organisations bureaucratiques".

- 8/ Les situationnistes constatent que la falsification permanente nécessaire à la survie de ces appareils bureaucratiques, était une pièce maîtresse de la falsification généralisée dans la société moderne.

- 9 / Enfin "ils avaient aussi reconnu et s’étaient employés à rejoindre les nouvelles formes (?) de subversion dont les premiers signes s’accumulaient".

- 10/ Et voilà pourquoi "ainsi les situationnistes savaient et montraient la possibilité et l’imminence d’un nouveau départ de la révolution".

Nous avons reproduit ces longs extraits afin de montrer le plus exactement possible ce que les situationnistes, d’après leur propre dire, "savaient".

Comme on peut le voir, ce savoir se réduit à des généralités que connaissent depuis longtemps des milliers et des milliers de révolutionnaires, et ces généralités si elles suffisent pour l’affirmation du projet révolutionnaire, ne contiennent rien qui puisse être considéré comme une démonstration de "l’imminence d’un nouveau départ de la révolution". La "théorie élaborée" des situationnistes se réduit donc à une simple profession de foi et rien de plus. C’est que la Révolution Socialiste et son imminence ne sauraient se déduire de quelques "découvertes" verbales comme la société de consommation, le spectacle, la vie quotidienne, qui désignent avec de nouveaux mots les notions connues de la société capitaliste d’exploitation des masses travailleuses, avec tout ce que cela comporte, dans tous les domaines de la vie sociale, de déformations et d’aliénations humaines.

En admettant que nous nous trouvions devant un nouveau départ de la révolution, comment expliquer d’après l’I.S. qu’il ait fallu attendre JUSTE LE TEMPS qui nous sépare de la victoire de la contre-révolution russe, disons : 50 ans. Pourquoi pas 30 ou 70 ? De deux choses l’une : où la reprise du cours révolutionnaire est déterminée fondamentalement par les conditions objectives, et alors il faut les expliciter -ce que l’I.S. ne fait pas- ou bien cette reprise est uniquement le fait d’une volonté subjective s’accumulant et s’affirmant un beau jour et elle ne pourrait alors être que constatable mais non prévisible puis qu’aucun critère ne saurait d’avance fixer son degré de maturation.

Dans ces conditions, la prévision dont se targue l’I.S. tiendrait davantage d’un don de devin que d’un savoir. Quand Trotsky écrivait en 1936 "La révolution a commencé en France", il se trompait assurément, néanmoins son affirmation reposait sur une analyse autrement sérieuse que celle de l’I.S. puisqu’elle se référait à des données telles que la crise économique qui secouait le monde entier. Par contre la "prévision" juste de l’I.S. s’apparenterait plutôt aux affirmations de Molotov inaugurant la fameuse troisième période de l’I.C. (Internationale Communiste) au début de 1929, annonçant la grande nouvelle que le monde était entré avec les deux pieds dans la période révolutionnaire. La parenté entre les deux consiste dans la gratuité de leurs affirmations respectives, dont l’étude est effectivement indispensable comme point de départ de toute analyse sur une période donnée, suffisent à déterminer le caractère révolutionnaire ou non des luttes de cette période : et c’est ainsi que, s’appuyant sur la crise économique mondiale de 1929, il croit pouvoir annoncer l’imminence de la révolution. L’I.S par contre croit suffisant d’ignorer et de vouloir ignorer tout ce qui se rapporte à l’idée même d’une condition objective et nécessaire, d’où son aversion profonde pour ce qui concerne les analyses économiques de la société capitaliste moderne.

Toute l’attention se trouve ainsi dirigée vers les manifestations les plus apparentes des aliénations sociales, et on néglige de voir les sources qui leur donnent naissances et les nourrissent. Nous devons réaffirmer qu’une telle critique qui porte essentiellement sur les manifestations superficielles, aussi radicale soit-elle, restera forcément circonscrite, limitée, tant en théorie qu’en pratique.

* * * * *

Le capitalisme produit nécessairement les aliénations qui lui sont propres dans son existence et pour sa survie, et ce n’est pas dans leur manifestation que se rencontre le moteur de son dépérissement. Tant que le capitalisme dans ses racines, c’est à dire comme système économique, reste viable, aucune volonté ne saurait le détruire.

"JAMAIS UNE SOCIETE N’EXPIRE AVANT QUE SOIENT DEVELOPPES TOUTES LES FORCES PRODUCTIVES QU’ELLE EST ASSEZ LARGE POUR CONTENIR" (Marx Avant-propos à la Critique de l’Économie Politique).

C’est donc dans ces racines que la critique théorique radicale doit déceler les possibilités de son dépassement révolutionnaire.

"A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapport de production... Alors commence une ère de révolution sociale." (Marx, Idem).

Cette collision dont parle Marx, se manifeste par des bouleversements économiques, comme les crises, les guerres impérialistes et les convulsions sociales. Tous les penseurs marxistes ont insisté sur le fait que pour qu’on puisse parler d’une période révolutionnaire, "il ne suffit pas que les ouvriers ne veuillent plus, il faut encore que les capitalistes ne puissent plus continuer comme auparavant". Et voilà l’I.S. qui se prétend être quasiment l’unique expression théorique organisée de la pratique révolutionnaire d’aujourd’hui, qui bataille exactement dans le sens contraire. Les rares fois où, surmontant son aversion, elle aborde dans le livre les sujets économiques, c’est pour démontrer que le nouveau départ de la révolution s’opère non seulement indépendamment des fondations économiques de la société mais encore dans un capitalisme économiquement florissant. "On ne pouvait observer aucune tendance à la crise économique (p.5) ...L’éruption révolutionnaire n’est pas venue d’une crise économique ... ce qui a été attaque de front en Mai, c’est l’économie capitaliste FONCTIONNANT BIEN" (souligné dans le texte p.209).

Ce qu’on s’acharne à démontrer évidemment ici, est que la aise révolutionnaire et la situation économique de la société sont deux choses complètement séparées, pouvant évoluer et évoluant de fait chacune dans un sens qui lui est propre, sans relation entre elles. On croit pouvoir appuyer cette "grande découverte" théorique dans les faits, et on s’écrie triomphalement : "ON NE POUVAIT OBSERVER AUCUNE TENDANCE A LA "CRISE" ECONOMIQUE" !

Aucune tendance ? Vraiment ?

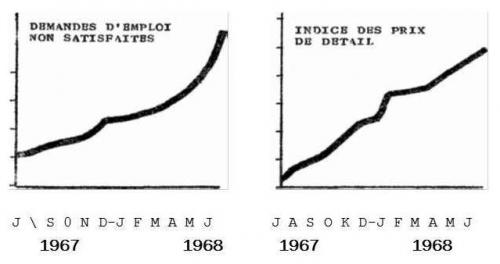

Fin 1967, la situation économique en France commence à jouer des signes de détérioration. Le chômage menaçant commence à préoccuper chaque jour davantage. Au début de 1968, le nombre de chômeurs complets dépasse les 500 000. Ce n’est plus un phénomène local, il a atteint toutes les régions. A Paris, le nombre des chômeurs croît lentement mais constamment. La presse se remplit d’article traitant gravement de la hantise du dés-emploi dans divers milieux. Le chômage partiel s’installe dans beaucoup d’usines et provoque des réactions parmi les ouvriers. Plusieurs grèves sporadiques ont la question du maintien de l’emploi et du plein emploi pour cause directe. Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés en premier lieu et qui ne parviennent pas à t’intégrer dans la production. La récession dans l’emploi tombe d’autant plus mal que se présente sur le marché du travail cette génération de l’explosion démographique qui a suivi immédiatement la fin de la IIème Guerre Mondiale. Un sentiment d’insécurité du lendemain se développe parmi les ouvriers et surtout parmi les jeunes. Ce sentiment est d’autant plus vif qu’il était pratiquement inconnu des ouvriers en France depuis la guerre.

Concurremment, avec le dés-emploi et sous sa pression directe, les salaires tendent à baisser et le niveau de vie des masses se détériore. Le gouvernement et le patronat profitent naturellement de cette situation pour attaquer et aggraver les conditions de vie et de travail des ouvriers (voir par exemple les décrets sur la Sécurité Sociale).

De plus en plus, les masses sentent que c’en est fini de la belle prospérité. L’indifférence et le je-m’en-foutisme, si caractéristiques et tant décriés des ouvriers, au long des derniers 10-15 ans, cèdent la place à une inquiétude sourde et grandissante.

Il est assurément moins aisé d’observer cette lente montée de l’inquiétude et du mécontentement chez les ouvriers, que des actions spectaculaires dans une faculté. Cependant, on ne peut continuer à l’ignorer après l’explosion de Mai, à moins de croire que 10 millions d’ouvriers aient été touchés un beau jour par l’Esprit-Saint de l’Anti-spectacle. Il faut bien admettre qu’une telle explosion massive repose sur une longue accumulation d’un mécontentement réel de leur situation économique et de travail, directement sensible dans les masses, même si un observateur superficiel n’en a rien aperçu. On ne doit pas non plus, attribuer exclusivement à la politique canaille des syndicats et autres staliniens le fait des revendications économiques.

Il est évident que les syndicats, le P.C., venant à la rescousse du gouvernement, ont joué à fond la carte revendicative comme un barrage contre un possible débordement révolutionnaire de la grève sur un plan social global. Mais ce n’est pas le rôle des organismes de l’État capitaliste que nous discutons ici. C’est là leur rôle et on ne saurait leur reprocher de le jouer à fond. Mais le fait qu’ils ont facilement réussi à contrôler la grande masse des ouvriers en grève sur un terrain uniquement revendicatif, prouve que les masses sont entrées dans la lutte essentiellement dominées et préoccupées par une situation chaque jour plus menaçante pour eux. Si la tâche des révolutionnaires est de déceler les possibilités radicales contenues dans la lutte même des masses et de participer activement à leur éclosion, il est avant tout nécessaire de ne pas ignorer les préoccupations immédiates qui font entrer les masses dans la lutte.

Malgré les fanfaronnades des milieux officiels, la situation économique préoccupe de plus en plus le monde des affaires, comme le témoigne la presse économique du début de l’année. Ce qui inquiète n’est pas tant la situation en France, qui occupe alors une place privilégiée, mais le fait que cette situation d’alourdissement s’inscrit dans un contexte d’essoufflement économique à l’échelle mondiale, qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions en France. Dans tous les pays industriels, en Europe et aux USA, le chômage se développe et les perspectives économiques s’assombrissent. L’Angleterre, malgré une multiplication des mesures pour sauvegarder l’équilibre, est finalement réduite fin 1967 à une dévaluation de la £, entraînant derrière elle la dévaluation dans toutes une série de pays. Le gouvernement Wilson proclame un programme d’austérité exceptionnel : réduction massive des dépenses publiques, y compris l’armement -retrait des troupes britanniques de l’Asie, blocage des salaires, réduction de la consommation interne et des importations- effort pour augmenter les exportations. Le 1er janvier 1968, c’est au tour de Johnson de pousser un cri d’alarme et d’annoncer des mesures sévères indispensables pour sauvegarder l’équilibre économique. En mars, éclate la crise financière du dollar. La presse économique chaque jour plus pessimiste, évoque de plus en plus le spectre de la crise de 1929, et beaucoup craignent des conséquences encore plus graves. Le taux de crédit monte dans tous les pays, partout la bourse des valeurs accuse des bouleversements, et dans tous les pays, un seul cri : réduction des dépenses et de la consommation, augmentation des exportations à tout prix et réduction au strict nécessaire des importations. Parallèlement, la même détérioration se manifeste à l’Est dans le bloc russe, ce qui explique la tendance des pays comme la Tchécoslovaquie et la Roumanie à se détacher de l’emprise soviétique et à chercher des marchés à l’extérieur.

Tel est le fond de la situation économique d’avant Mai.

Bien sûr, ce n’est pas la crise économique ouverte, d’abord parce que ce n’est que te début, et ensuite parce que dans le capitalisme actuel, l’État dispose de tout un arsenal de moyens lui permettant d’intervenir afin de pallier et partiellement, d’atténuer momentanément les manifestations les plus frappantes de la crise. Il est nécessaire toutefois de mettre en évidence les points suivants :

- a/ Dans les 20 années qui ont suivi la IIème Guerre, l’économie capitaliste a vécu sur la base de la reconstruction des ruines résultant de la guerre, d’une spoliation éhontée des pays sous-développés, qui au travers de la fumisterie de guerres de libération et d’aides à leur reconstruction en États indépendants, ont été exploités au point d’être réduits à la misère et à la famine d’une production croissante d’armements : l’économie de guerre.

- b/ Ces trois sources de la prospérité et du plein-emploi de ces 20 dernières années, tendent vers leur point d’épuisement. L’appareil de production se trouve devant un marché d’autant plus saturé et l’économie capitaliste se retrouve exactement dans la même situation et devant les mêmes problèmes insolubles qu’en 1929, encore aggravés.

- c/ L’inter-relation entre les économies de l’ensemble des pays est plus accentuée qu’en 1929. De là une répercussion plus grande et plus immédiate de toute perturbation d’une économie nationale sur l’économie des autres pays et sa généralisation.

- d/ La crise de 1929 a éclaté après de lourdes défaites du prolétariat international, la victoire de la contre-révolution russe s’imposant complètement par sa mystification du "socialisme" en Russie, et le mythe de la lutte anti-fasciste. C’est grâce à ces circonstances historiques particulières que la crise de 1929 qui n’était pas conjoncturelle mais bien une manifestation violente de la crise chronique du capitalisme en déclin, pouvait se développer et se prolonger de longues années, pour déboucher finalement dans la guerre et la destruction généralisée. Tel n’est plus le cas aujourd’hui.

Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystification capables de mobiliser les masses et de les jeter dans le massacre. Le mythe russe s’écroule, le faux dilemme démocratie bourgeoisie contre totalitarisme est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu’elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses. Aussi, c’est parce qu’aujourd’hui la crise économique ne saurait se développer pleinement, mais se transforme dès ses premiers indices en crise sociale, que cette dernière peut apparaître à certains comme indépendante, suspendue en quelque sorte en l’air, sans relation avec la situation économique qui cependant la conditionne.

Pour bien saisir cette réalité, il ne faut évidemment pas l’observer avec des yeux d’enfant, et surtout ne pas rechercher la relation de cause à effet d’une façon étroite, immédiate et limitée à un plan local de pays et de secteurs isolés. C’est globalement, à l’échelle mondiale, qu’apparaissent clairement les fondements de la réalité et des déterminations ultimes de son évolution. Vu ainsi, le mouvement des étudiants qui luttent dans toutes les villes du monde, apparaît dans sa signification profonde et sa limite. Si les combats des étudiants, en Mai, pouvaient servir comme détonateur du vaste mouvement des occupations des usines, c’est parce que, avec toute leur spécificité propre, ils n’étaient que les signes avant-coureurs d’une situation s’aggravant au cœur de la société, c’est à dire dans la production et les rapports de production.

Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant se détériorant. C’est par conséquent une erreur de dire comme l’auteur du livre que : "L’éruption révolutionnaire n’est pas venue d’une crise économique, mais elle a TOUT AU CONTRAIRE CONTRIBUE A CREER UNE SITUATION DE CRISE DANS L’ECONOMIE" et "cette économie une fois perturbée par les forces négatives de son dépassement historique doit FONCTIONNER MOINS BIEN" (p. 209).

Ici décidément, les choses marchent sur la tête : les crises économiques ne sont pas le produit nécessaire des contradictions inhérentes au système capitaliste de production, comme nous l’enseigne Marx, mais au contraire, ce sont seulement les ouvriers par leurs luttes qui produisent ces crises dans une économie qui "FONCTIONNE BIEN". C’est ce que ne cessent de nous répéter de tous temps, le patronat et les apologistes du capitalisme ; c’est ce que De Gaulle reprendra en novembre, expliquant la crise du Franc par la faute des enragés de Mai[2].

C’est en somme la substitution de l’économie politique de la bourgeoisie à la théorie économique du marxisme. Il n’est pas surprenant qu’avec une telle vision, l’auteur explique tout cet immense mouvement qu’était Mai comme l’œuvre d’une minorité bien décidée et en l’exaltant : "L’agitation déclenchée en janvier 1968 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des enragés, devait entraîner, sous cinq mois, une quasi liquidation de l’État". "Et plus loin jamais une agitation entreprise par un si petit nombre n’a entraîné en si peu de temps de telles conséquences".

Là où pour les situationnistes le problème de la révolution se pose en termes "d’entraîner", ne serait-ce que par des actions exemplaires, il se pose pour nous en termes d’un mouvement spontané des masses du prolétariat, amenées forcément à se soulever contre un système économique en désarroi et en déclin, qui ne leur offre plus désormais que la misère croissante et la destruction, en plus de l’exploitation.

C’est sur cette base de granit que nous fondons la perspective révolutionnaire de classe et notre conviction de sa réalisation.

[1] Voir dans les pages 179 à 181 avec quel dédain et combien superficiellement, ils font la "critique" des autres groupes "conseillistes".

[2] Pour ceux qui voudraient voir dans la crise du franc en novembre, un simple fait de spéculation de "mauvais français", nous soumettons ces lignes de Marx extraites de "Revue de Mai à Octobre 1850" :

- "La crise elle-même éclate d’abord dans le domaine de la spéculation, et ce n’est que plus tard qu’elle s’installe dans la production. A l’observation superficielle, ce n’est pas la surproduction, mais la sur-spéculation - pourtant simple symptôme de la surproduction - qui paraît être la cause de la crise. La désorganisation ultérieure de la production n’apparaît pas comme un résultat nécessaire de sa propre exubérance antérieure, mais comme une simple réaction de la spéculation en train de s’effondrer" (Publié par M. Rubel dans Études de Marxologie - n"7 - août 1963).

Histoire du mouvement ouvrier:

- Mai 1968 [17]

Evènements historiques:

- mai 1968 [18]

Rubrique:

Révolution internationale n°3 ancienne série - décembre 1969

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 117.34 Ko |

- 68 lectures

Rubrique:

Révolution Internationale - 1968 (ancienne série)

- 602 lectures

Révolution Internationale -anc_série n°1

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 4.18 Mo |

- 374 lectures

Le pouvoir des conseils ouvriers

- 304 lectures

AVERTISSEMENT

"Tout dernièrement, je vis une maison. Elle brûlait. "Les flammes léchaient le toit. Je m’approchai et remarquai qu'il y avait encore des gens dans la maison. "J'ouvris la porte et leur criai de sortir rapidement. "Mais les gens n'avaient pas l'air pressés. "L'un d'eux me demanda tandis que le feu lui brûlait déjà les cils, quel temps il faisait dehors, s'il ne pleuvait pas, s'il n'y avait pas de vent, s'il y avait une autre maison. Il me posa encore quelques questions de ce genre. "Sans répondre, je sortis de la maison. "Ces gens-là pensai-je, il faut qu'ils meurent brûlés vifs, avant qu'ils s'arrêtent de poser des questions. "Vraiment, mes amis, celui pour qui le plancher n'est pas encore assez chaud, qu'il ne préfère le changer pour un autre plutôt que d'y rester, à celui-là je n'ai rien à dire". Ainsi parla Goutama le Bouddha"[1].* * *

Nous ne nous adressons pas à ceux qui ont reproché au mouvement de Mai de "tout vouloir détruire sans savoir quoi mettre à la place".

* * *

En parlant des Conseils Ouvriers et de la nouvelle société, nous ne répondons pas à la question du pourquoi nous sommes révolutionnaires

Si nous parlons de ce que doivent être les buts de la révolution, ce n'est pas pour "justifier" la nécessité de détruire cette société, mais pour dénoncer tous ceux qui veulent la préserver en falsifiant ces mêmes buts.

C'est seulement en ce sens que nous tentons de répondre à la question : "qu’est-ce que nous avons à construire ?". A ceux qui ne comprennent pas encore que cette construction ne pourra se faire que "sur les ruines de cette société", nous n'avons rien à dire.

* * *

-I– QU'AVONS-NOUS A CONSTRUIRE SUR LES RUINES DE CETTE SOCIETE ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de commencer par dénoncer toutes les falsifications qui n'ont eu dans l'histoire d'autre but que celui de dévier et freiner la révolution dans le monde entier.

PAYS DITS "COMMUNISTES" - LES PAYS DITS "COMMUNISTES"

La première et la plus grande de ces falsifications est celle des pays dits "communistes". La bourgeoisie et la bureaucratie dans le monde entier s'appliquent à partager le monde en deux régimes sociaux antagonistes : capitalisme et "communisme". Il semblerait ainsi établi que l'on ne peut pas se sortir du système capitaliste occidental sans déboucher sur un régime de type russo-chinois, dit "communiste". Et vice-versa.

La dégénérescence de la Révolution Russe et le mensonge qui s'en suivit, présentant la Russie, la Chine et les pays de l'Est comme des "états ouvriers", ou même des "états ouvriers dégénérés',' ont pesé sur la conscience révolutionnaire du prolétariat comme une des plus grandes mystifications de tous les temps et la meilleure source de découragement et de désabusement.

Dans les pays dits "communistes", la classe ouvrière est aussi exploitée que dans les pays occidentaux. Les ouvriers, comme partout, y sont réduits à la besogne de vendre quotidiennement leur force de travail à un capital qui ne diffère de l'occidental que parce qu'il est entièrement dans les mains de l'Etat.

La production y est orientée selon les critères classiques de rentabilité du capital investi, de vente et de profit. La vie des travailleurs y est aussi inhumaine que celle des travailleurs occidentaux.

C'est par une différence des formes d'organisation des exploiteurs et des mensonges dont ils se servent pour justifier leur oppression, que ces deux systèmes se distinguent ;

- En régime capitaliste, classique, la majorité des capitaux est aux mains de la bourgeoisie privée. En régime "communiste", la totalité des capitaux est aux mains de l'Etat qui est le capitaliste unique, tout-puissant. Dans ce régime, l'appareil d'Etat est le maître unique et absolu de toute l'économie et donc de toute la société. Sans ambages, c'est lui qui décide du destin de chaque habitant. L'individu est pris sous son contrôle direct tout au long de sa vie et est utilisé pour telle ou telle tâche selon 1er besoins du capital d'Etat. Le travail, tout comme les distractions et toutes les activités, sont organisées par lui. Aussi, l'Etat peut-il planifier de façon très précise l'utilisation des ressources économiques pour obtenir le maximum de rentabilité du travail de chaque exploité. C'est le capitalisme dans sa forme la plus finie; le capitalisme d’Etat.

- La classe des exploiteurs dans le système capitaliste d'Etat est la bureaucratie étatique. Ce n'est pas une "nouvelle classe". C'est la forme que prend la bourgeoisie dans ce système, la "Bourgeoisie rouge" comme l'appellent les révolutionnaires polonais Kuron et Modzelewsky. Elle diffère de la bourgeoisie privée classique par ses modes de recrutement et de rémunération ;

L'institution ce l'héritage est, dans le capitalisme classique, le moyen normal de recrutement de la bourgeoisie. L’appartenance au parti et la fonction étatique en sont le moyen dans le capitalisme d'Etat. Elle est alors constituée par les hauts fonctionnaires de l'Etat, hommes politiques, grands militaires et, surtout, gérants des entreprises.[2]

Les revenus de la bureaucratie ne sont pas sous la forme de dividendes de capitaux leur appartenant personnellement, mais de salaires qu'ils s'attribuent sur les revenus de l'Etat.

- Cependant, la différence qui leurre le plus réside dans la phraséologie démagogique que chacun d'eux utilise pour imposer sa domination de classe.

Dans les vieux pays de capitalisme classique, tout le mensonge des classes au pouvoir se fonde principalement sur les expressions : "droit au travail", "droit de propriété", "démocratie'', "libre-entreprise", etc..., des formules telles que "planification socialiste", "nationalisations", "propriété collective d'Etat" comme équivalent et synonyme de socialisme ; l'absence de la forme pri-. vée du capital comme équivalent d'absence de capital tout court. - Cette différence correspond en réalité à une différence des formes que prend le système capitaliste.

Du fait que le capitalisme d'Etat implique l'expropriation des riches capitalistes privés par l'Etat, il peut se donner des airs de révolutionnaire. En effet, quand on a été habitué à assimiler l'idée d'exploitation à l'image du "riche bourgeois gras, fumant le cigare, coiffé d'un haut-de-forme...", son expropriation au profit de l'Etat peut sembler, à première vue, être un acte révolutionnaire correspondant aux intérêts de la classe ouvrière. C'est sur cette expropriation que basent toute leur propagande les tenants du capitalisme d'Etat, se disant pour cela "communistes". Mais, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en supprimant les capitalistes privés, ils n'ont pas éliminé le capitalisme mais qu'au contraire, ils lui ont donné sa forme la plus efficace dans l'oppression.[3]

Les partis de bureaucrates prennent le pouvoir en s'asseyant sur la chaise toute chaude des anciens exploiteurs privés (Chine, Cuba, Corée, etc...); ils ne détruisent en rien l'appareil d'Etat car ils en ont besoin pour exercer leur pouvoir bourgeois. Le prolétariat, lui, ne peut jamais se servir de l'appareil d'Etat bourgeois. Son action "devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d'autres mains (...) mais à la BRISER. C'est la condition première de toute révolution populaire réelle (...)" (Marx. A propos de l'expérience de la Commune de Paris. Lettre à Kugelmann citée par Lénine dans "L'Etat et La Révolution").

Lorsque ces partis se sont trouvés en présence d'organisations de pouvoir ouvrier, comme ce fut le cas en Russie, ils n'ont pu prendre le pouvoir qu'en éliminant physiquement les révolutionnaires et en dissolvant ces organisations (Exécution de la quasi-totalité des membres du Comité Central du Parti Bolchévik de 1917, dissolution des soviets).

Cependant, ces partis gouvernent toujours au nom de la "Révolution", de la "classe des travailleurs" sur qui ils exercent la plus féroce des dictatures. Au nom de l'"internationalisme prolétarien" , ils ont écrasé des insurrections prolétariennes en Chine 1927, Espagne 1936, Allemagne 1953, Hongrie et Pologne 1956.

C'est là chose courante, on n'a jamais vu la classe des exploiteurs se considérer comme telle et gouverner AU NOM du droit à l'oppression et à l'exploitation. On exploite toujours AU NOM de l'intérêt des exploités: les bureaucrates n'ont fait que pousser ce mensonge aux limites extrêmes du cynisme.

On ne juge jamais quelqu'un d'après ce qu'il dit de lui-même,comme le disait Marx. Les régimes qui se font appeler "communistes" peuvent se prétendre ennemis de l'exploitation et représentants des intérêts prolétariens, ce sont les faits eux-mêmes qui ont démontré combien depuis 40 ans, ils étaient, au contraire, les plus pernicieux défenseurs du capitalisme et les plus efficaces et sanguinaires ennemis de la Révolution prolétarienne. L'attitude de leur représentant en France, le P.C.F., en 1936, 1946 ou 1968 n'en est qu'une petite manifestation.

Seules les expressions changent, le but du mensonge est le même: mystifier la classe ouvrière.

* * *

ETATISATION - LES NATIONALISATIONS ET ETATISATIONS

Il serait absurde de concevoir le capitalisme d'Etat comme le produit du malicieux cerveau d 'un Staline.

Le capitalisme d'Etat est la forme que tend à prendre le capitalisme à partir d'un certain degré de mûrissement : celui où il commence à pourrir. La prise en charge de toute l'exploitation par l'appareil étatique est une tendance générale du système à partir du moment où il ne peut se survivre qu'en s'imposant par la force, en contrôlant toute la société, en particulier son futur fossoyeur; le prolétariat.

La nécessité d'assurer la mise en marche d'un appareil productif toujours plus complexe dans des conditions de marché de plus en plus difficiles, crée le besoin objectif d'un capitaliste de plus en plus puissant capable de remplir cette fonction. CE CAPITALISTE NE PEUT ETRE AUTRE QUE L'ETAT LUI-MEME.

Avec l'exacerbation des antagonismes inter-impérialistes qui aboutissent à la guerre de 1914, le rôle de l'Etat capitaliste devient de plus en plus indispensable à l'expansion impérialiste du capital de chaque nation, tant sur le plan de l'organisation interne de l'économie que sur le plan de la concurrence internationale.

Avant 1914, l'Etat bourgeois était simplement le gendarme au service du capitalisme ; depuis, la bourgeoisie privée a dû céder progressivement ses fonctions d'exploitation à son gendarme.

Les nationalisations et étatisations, les plans étatiques, sont la manifestation de cette tendance. Le capitalisme décadent tend irréversiblement vers le capitalisme d'Etat. Cette évolution se réalise avec plus ou moins de rapidité selon les pays, mais dans chacun d'eux, il existe des partis politiques qui en sont les représentants authentiques. C'est le cas de la plupart des partis de "gauche" ou "progressistes" et, évidemment, de tous les partis "communistes". Le plus souvent, d'ailleurs, les vraies divergences qui existent entre ces partis résident dans la cadence et les pourcentages d'étatisation de l'économie qu’ils se proposent de réaliser.

Ces partis ne peuvent offrir comme solution aux problèmes de la société capitaliste que celle du transfert de la propriété des moyens de production des mains des bourgeois privés à celles de l'Etat. Avec leurs prétentions de "gauche" et de "progrès", ils n'offrent qu'un moyen -non pour éliminer- mais pour rendre plus efficace l'exploitation.

Tous ces partis et leurs "théories" n'ont rien à voir avec la Révolution socialiste. LA REVOLUTION N'EST PAS LE CHANGEMENT D'UN PATRON PAR UN AUTRE, ELLE EST L'ELIMINATION DES PATRONS. ELLE N’EST PAS LA DELEGATION DE POUVOIR A UNE AUTRE CLIQUE QUE LA PRECEDENTE, ELLE EST LA PRISE EN MAINS DE TOUTE LA SOCIETE PAR LES TRAVAILLEURS EUX-MEMES.

Certains groupes d’"extrême-gauche", comme les trotskystes par exemple, prétendent que, bien que les nationalisations ne soient pas la révolution, elles sont cependant une étape, un pas en avant qu'on peut revendiquer dans l'époque actuelle (cf. "Programme de Transition". Trotsky. 1938).

Le capitalisme a aujourd'hui cessé de développer ses forces productives. Le bien-être apparent et instable qu'il assure pour le moment aux travailleurs des grands pays capitalistes ne peut pas cacher qu'une partie chaque jour plus grande de l'humanité est rejetée dans la misère, que la production actuelle est fondée sur l'économie de guerre et la destruction, et qu'on vit sous la menace permanente d'une III° Guerre Mondiale. La Révolution prolétarienne est non seulement à l'ordre du jour mais retarde d'un demi-siècle sur l'histoire.

Toute mesure prise à l'intérieur du cadre capitaliste s'inscrit aujourd'hui dans un courant de chute et de décadence. Aussi, les nationalisations ne constituent-elles pas un progrès mais un pas sur place qui dans le mouvement de l'histoire ne peut être qu'un pas en arrière. Seule, l'élimination des rapports de production capitaliste -sous toutes ses formes, étatiques ou privées- par la Révolution socialiste, sera objectivement un pas en avant.

D'autre part, l'expérience a démontré combien les luttes pour les nationalisations ont servi à mener le prolétariat dans les besognes du capitalisme, à dévier sa lutte et à lui cacher ses vraies tâches révolutionnaires. Qu'il suffise de se rappeler les luttes de 1936 et 1946 en France et ce qu'elles ont donné.

Il doit aujourd'hui être clair que, chaque fois que la classe ouvrière laissera dévier sa lutte vers les nationalisations et les étatisations, elle ne gagnera que le sang et les larmes d'une nouvelle défaite.

* * *

GESTION - PARTICIPATION ET CO-GESTION

Une autre idée lancée aujourd'hui comme solution des problèmes de cette société est celle de la participation et de la co-gestion.

On parle d'associer les ouvriers aux décisions prises par l'entreprise. Pour cela, les gaullistes de "gauche" préconisent "de donner aux citoyens des diverses catégories la possibilité d'acquérir une formation économique spécialisée en matière de gestion des entreprises". Et De Gaulle de proclamer "que soit attribué de par la loi à chacun, une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains".

Ce n'est même pas une idée originale. Depuis des dizaines d'an-' nées, de tels systèmes ont été proposés dans divers pays et particulièrement en France. Ce sont les mesures classiques que la bourgeoisie propose pour tenter de "calmer" les ouvriers lorsque les tensions entre classes deviennent trop aiguës. Pour n'en donner que quelques exemples: dans les dernières années de la 1° Guerre Mondiale, une vague révolutionnaire ébranle le monde (Révolution russe 1917, Hongrie 1919, Allemagne 1918-1919, Italie 1920, etc..); en France, les grèves deviennent de plus en plus nombreuses et importantes. Pour "réconcilier les classes en France", on vota des lois en 1917 sur la participation. Les catholiques et les syndicats demandaient la "participation des salariés à la gestion de l'entreprise". En Allemagne, la social-démocratie, après avoir écrasé la Révolution de 1919, rend obligatoire la co-gestion dans toutes les entreprises de plus de 20 ouvriers. Aux U.S.A., à la même époques , les trusts et les entreprises privées mettent en place l'actionnariat ouvrier. En France encore, en 1945, lorsqu'une nouvelle série de grèves secoue le pays, une Ordonnance du 22 Février 1945 rend obligatoire la participation en créant les Comités d'entreprise (De Gaulle et le P.C.F.).

Est-ce étonnant que lorsqu'en Mai-Juin 1968 éclate en France la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier, le gouvernement, les partis de "gauche" et leurs syndicats aient eu comme réflexe immédiat de jeter l'os à rongé de la co-gestion et de la participation ?

Mais voyons de plus près en quoi consiste cette co-gestion.

Elle est décrite comme le droit des travailleurs à déléguer quelques-uns d'entre eux à participer à la gestion de l'entreprise (les grandes centrales syndicales voudraient que leurs délégués exercent cette fonction).

Mais qu'est-ce que la gestion d'une entreprise capitaliste sinon l'organisation de l'exploitation des travailleurs qu'elle embauche ? L'entreprise capitaliste comme son organisation et sa gestion sont conçues pour extirper le maximum de bénéfices du travail des ouvriers. A moins de détruire de fond en comble toute son organisation et celle de toute la société dont elle n'est qu'un élément, la participation à sa gestion ne peut donc être que la participation à l'organisation de l'exploitation de la classe ouvrière. On voudrait ainsi que quelques travailleurs aident leur patron à exploiter leurs camarades en leur donnant évidemment les moyens "pour qu'ils acquièrent une formation économique spécialisée en matière de gestion d'entreprise".

Les syndicats et les partis de gauche prétendent que grâce à cette participation à la gestion, les délégués ouvriers pourraient influencer la direction et obtenir quelques améliorations des conditions de travail de la classe ouvrière.

Sans compter le fait qu'il ne s'agit pas d'obtenir quelques améliorations des conditions de vie, sinon le changement de la vie elle- même, qu'il ne s'agit plus de réformer cette société pourrissante mais de la détruire pour en bâtir une nouvelle, regardons si au moins la co-gestion peut permettre d'obtenir une amélioration réelle des conditions de vie.

Il est possible qu'après de longues discussions avec la direction, les délégués puissent obtenir la construction d'un meilleur vestiaire, d'une cantine plus propre ou de waters moins sales. (C'est-à-dire ce que les syndicats obtiennent parfois aujourd'hui). Mais pourront-ils toucher aux facteurs qui déterminent REELLEMENT les conditions de vie et de travail; les cadences, les hiérarchies, les chronométreurs, les horaires, la conception des machines qui font de tout ouvrier un robot ? Il est évident que non.

La co-gestion est bien ce que son nom indique ; une CO-gestion, et non une gestion. Les cadences, la productivité, la rentabilité, etc..., sont le véritable objet de la gestion d'entreprise. Et ces problèmes, qui sont les VRAIS problèmes des conditions de travail, le patronat ne peut les laisser aux mains des travailleurs sans mettre en question la fonction même de l'entreprise et donc la société qu'il domine.

Les participations et co-gestions sont des choses parfaitement limitées ; les travailleurs ont le droit de "participer" tant qu'ils ne touchent pas aux vrais problèmes. Huvelin, président du Conseil National du Patronat Français, le disait clairement le 9 Juillet 1968 en se prononçant en faveur de la "participation":

- "Il incombe au législateur de préciser les attributions du délégué syndical désigné parmi le personnel de l'entreprise et de le mettre à même d'exercer sa mission, MAIS IL SERAIT DANGEREUX QU'UNE EXTENSION ABUSIVE DE SA MISSION VIENNE CONTRECARRER, POUR NE PAS DIRE PARALYSER L'ACTION DE LA DIRECTION ET DES CADRES...). Cela ferait éclater l'entreprise en morceaux, et ruinerait les fondements de l'autorité, en écarterait une épargne dont les droits doivent être respectés, briserait les hiérarchies et détruirait l'efficacité du travail".

Seuls des gens intéressés à maintenir la classe ouvrière dans la soumission et le mensonge capitaliste, peuvent voir dans la participation à la gestion de l'entreprise une solution quelconque.

Il en va de même pour son inévitable compagne ; la participation aux bénéfices de l'entreprise.

Il s'agit là encore d'un moyen pour tenter d'intéresser les travailleurs à leur propre exploitation. En feignant de partager les bénéfices que l'entreprise a obtenus de leur travail, ils comptent en faire des passionnés du travail, des "petits capitalistes" qui ne pensent qu'aux moyens d'obtenir plus de bénéfices pour leur boîte. Avec quelques miettes, la bourgeoisie pense faire disparaître les luttes et les antagonismes entre exploiteurs et exploités.

Comme duperie, cette méthode a déjà donné ses fruits dans divers pays et dans quelques entreprises (Sommer par exemple), mais à une époque différente. Aujourd'hui, il n'est d'ouvrier tant soit peu combatif qui n'en parle sans rire. Il n'y a que des De Gaulle pour voir dans la participation aux bénéfices "la solution aux problèmes de la société de consommation" sans même se sentir ridicule.[4](1).

Ce que la bourgeoisie sénile n'arrive pas à comprendre, c'est que le prolétariat a commencé à contester non pas des salaires TROP bas, ni des directions TROP isolées de lui, mais bien LE SALARIAT ET LES DIRIGEANTS EUX-MEMES !

Avec sa "participation", la bourgeoisie-bureaucratie ressemble à cette pauvre femme qui tentait de retenir la marée montante avec un petit balai...

- Cependant la bourgeoisie, surtout quand elle prend sa forme bureaucratique n'est pas toujours aussi rétrograde et imbécile que les gaullistes. Comprenant mieux ce qui s'annonce derrière le mouvement dont le premier pas fut Mai, les fractions "intelligentes" de la bourgeoisie, celles de "gauche", ont cherché au fond des tiroirs de l'opportunisme des formules plus adéquates à leurs besoins présents.

- Le P.S.U. et la C.F.D.T. ressortent ainsi aujourd'hui l'auto-gestion de type yougoslave.

- L'AUTO-GESTION - L'AUTO-GESTION - L'AUTO-GESTION

Il est d'autant plus nécessaire de dénoncer ce bla-bla démagogique, qu'il tente de reprendre à son compte -avec les déformations nécessaires- une idée révolutionnaire. L'auto-gestion reste en effet, dans l'expérience prolétarienne, un des traits fondamentaux de ce que sera la société bâtie par la classe ouvrière. Or, comme il arrive toujours avec les idées qui mettent en cause les bases mêmes du système existant, les tenants du régime se sont appliqués à tenter de la récupérer pour en faire quelque chose d'inoffensif ou même un moyen de renforcer les structures actuelles. Les éléments les plus opportunistes des groupes bourgeois français, les "enfants terribles du capital", devant la force des évènements de Mai, se sont mis à parler plus fort d'auto-gestion dans le but -toujours le même- de défendre les structures de base du capitalisme tout en feignant de les mettre en cause.

Dans cette soi-disant auto-gestion, dont le modèle est l'autogestion yougoslave, ni les salaires, ni la distribution, ni l'orientation de la production ne sont dans les mains des ouvriers. C'est l'Etat et ses conseillers techniques qui décident de tout cela. C'est un capitalisme d'Etat (puisque toutes les entreprises sont propriétés de l'Etat) dans lequel on laisse quelques initiatives mineures aux travailleurs, lesquelles ne leurs permettent pas d'intervenir dans les directives fondamentales de la production.

Le Plan de l'économie nationale est décidé par la bureaucratie au pouvoir qui l'impose à l'ensemble des entreprises.

On retrouve toujours la même tactique : LAISSER INTACTS LES RAPPORTS FONDAMENTAUX D'EXPLOITATION (bureaucratie, capital, salariat) en ne changeant en fait que quelques modalités SUPERFICIELLES de la production et de l'exploitation capitaliste.

Dans ces conditions, l'auto-gestion ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'une auto-exploitation. C'est tout.

- Ce dont les défenseurs de l'auto-gestion de type yougoslave ne parlent pas, c'est des luttes des ouvriers yougoslave contre le système. Par exemple, des grèves de la fin 1967 avec occupations, descente dans les rues, et à Nis, dans une entreprise de transports, "projection" du directeur de l'usine par-dessus un mur...

Ce genre d'auto-gestion est un bon moyen pour utiliser l'enthousiasme des travailleurs à qui on présente le "mirobolant" projet d'une nouvelle patrie qui leur appartiendrait (Exemple: les kibboutzim en Israel). Le destin de toutes ces expériences, on le connaît: elles n'ont servi qu'à mettre sur pied des bases pour l'exploitation capitaliste.

Toutes ces solutions, du genre auto-gestion, coopératives, etc... exploitent la fausse idée que l'existence de centres de production non capitalistes est possible dans un monde capitaliste. On prétend voir l'entreprise non comme une partie d'un tout, mais le tout comme une somme anarchique d'entreprises; c'est là une conception petite bourgeoise, artisanale de la société. On croit qu'en transformant peu à peu chaque entreprise, on arrivera progressivement à éliminer définitivement le capitalisme, en évitant ainsi une révolution violente.

On ne voit pas, ou on cache, que l'usine, comme centre de production, dépend entièrement du reste de la société; qu'elle en dépend aussi bien pour l'approvisionnement en matières premières et énergie, que pour l'écoulement de sa production; qu'elle n'est elle-même qu'un MOMENT de la production sociale; que dans une production sociale capitaliste, elle ne peut être qu'une usine capitaliste, et les rapports sociaux existants en son intérieur, des rapports d'exploitation.

Tant qu'il existe capital, il existe salaire et donc exploitation capitaliste: que le capital appartienne à de riches bourgeois ou à l'Etat et sa bureaucratie, cela ne change rien; que ce soit une direction unique ou un groupe d'ouvriers qui décident des conditions de la réalisation de telle ou telle production, les rapports d'exploitation restent intacts: les salaires, comme la quantité à produire dans un certain délai, sont déterminés selon des critères de rentabilité du capital investi, sous peine de faillite immédiate.

Le but véritable de toutes ces théories est de cacher que l'élimination de l'exploitation capitaliste ne peut être que le produit d'une révolution violente qui s'attaque à TOUTES les institutions sociales existantes, qui bouleverse la totalité des structures, et qui ne se perd pas dans des réformes PARCELLAIRES sous prétexte de "réalisme" et de "non-violence".

- CE N'EST PAS EN CHANGEANT QUELQUES RAPPORTS DANS L'ENTREPRISE QU'ON TRANSFORMERA LES FONDEMENTS DE LA SOCIETE, C’EST EN S'ATTAQUANT AUX FONDEMENTS DE LA SOCIETE QU'ON TRANSFORMERA LES RAPPORTS DANS LES CENTRES DE PRODUCTION, ET CES CENTRES EUX-MEMES.

La société que nous aurons à construire sur les ruines de celle-ci n'a rien à voir avec celle des pays dits "communistes", ni avec celle qu'on nous propose par les nationalisations et étatisations, ni avec celle résultant des "participations" et "auto-gestions" dont on a parlé. Car elles rie sont toutes que des variantes d'une même réalité: cette réalité qu’il s'agit justement de détruire. Avec des noms divers, des modalités quelque peu différentes, sous des apparences légèrement changeantes, elles habillent toujours le même fond, la même misère, le même ennui, la même oppression.

Et les bourgeois de crier : "Vous critiquez tout! C'est trop facile ! Il faut être réaliste."

En dehors des solutions qui se rattachent à celles décrites plus haut, tous les partis et leurs syndicats crient au rêve, à l'utopie... aux provocateurs. C'est que les classes au pouvoir n'arrivent jamais à concevoir réellement la possibilité de leur disparition -de même que l'homme n'arrive jamais à imaginer parfaitement sa mort. Tout ce qui tend à éliminer les bases de la société qui fait d'eux des privilégiés, leur semble pure invention et rêverie.

Cependant, le prolétariat a déjà ébauché plus d'une fois la société qu'il bâtira sur les cadavres de ces bureaucrates. C'est à travers ses différentes tentatives pour abattre le capitalisme que la classe ouvrière a défini les traits fondamentaux de la nouvelle société. Comme classe antagoniste de la bourgeoisie, le prolétariat, chaque fois qu'il s'est opposé violemment au capitalisme, a réalisé les premiers pas constructifs de la société socialiste. Seulement, l'histoire de ces expériences, l'histoire révolutionnaire du prolétariat, est systématiquement ignorée ou défigurée par la bourgeoisie, ses écoles et ses "penseurs". (Ainsi, on a tenté de présenter la Commune de Paris comme un exemple de patriotisme contre les allemands; on a voulu faire de la Révolution russe un mouvement nationaliste, de la Révolution hongroise de 1556, un mouvement pro-impérialisme américain, etc...).

Mais on ne peut ni changer, ni éliminer l'histoire. Et en engageant de nouveau ouvertement sa lutte historique, le prolétariat reprendra ses dernières luttes au point où il les avait laissées, pour les mener enfin à leur aboutissement final.

* * *

OUVRIERS - LES CONSEILS OUVRIERS - LES CONSEILS OUVRIERS

La première tentative de prise de pouvoir par le prolétariat, la Commune de Paris (1871), a fait apparaître la nécessité absolue de détruire INTEGRALEMENT l'Etat capitaliste.

Par quoi remplacer l'appareil bourgeois ?

Les plus grands théoriciens de la classe ouvrière, à partir de l'expérience de 1871, ne parvinrent qu'à définir des traits généraux de l'organisation de la nouvelle société, sans répondre de façon pratique et concrète à cette question. Et lorsqu'en 1905, en Russie, la classe ouvrière s'organise pour la première fois en CONSEILS, le parti bolchevik, méfiant, mettra du temps à comprendre que ces organisations constituent la "forme enfin trouvée" de la nouvelle société.

Depuis cette époque, chaque fois que le prolétariat s'est attaqué au capitalisme, il s'est organisé en conseils ouvriers; ils sont réapparus en 1917 en Russie; en 1918-1919, 1921, 1923, en Allemagne; en 1920 en Italie; en 1927 en Chine; en 1936 en Espagne; en 1953 en Allemagne de l'Est; en 1956 en Pologne et en Hongrie...

Produit spontané de la classe ouvrière, les Conseils se retrouvent dans des conditions et à des moments aussi différents que ceux de la Révolution Chinoise en 1927 ou de la Révolution Espagnole en 1936.

Notre but n'est pas de faire ici une étude détaillée des différentes expériences historiques des Conseils; nous voulons montrer que les Conseils ne sont pas une "simple forme d'organisation" comme une autre, mais bien LA forme spécifique d'organisation de la classe ouvrière quand elle entreprend sa tâche révolutionnaire.

Si depuis 1905 l'histoire de la lutte de la classe ouvrière est celle des Conseils, ce n'est pas un hasard.

Les Conseils ne sont pas un schéma desséché, produit de quelque "cerveau génial" et qu'on a tenté d'appliquer par la force partout, mais la réponse spontanée aux problèmes qui se posent au prolétariat en lutte contre le capitalisme.

En période révolutionnaire, la distinction entre théorie et pratique, entre "ceux qui pensent" et "ceux qui agissent" disparaît dans la réalité. Chaque pensée commune se traduit par des actions; chaque action entraîne immédiatement des prises de position théoriques. Cette cohérence fait que chaque action, fut-elle une erreur, devient une source riche d'enseignements pour l'avenir. Dans ces journées qui "concentrent en elles vingt années", "chaque pas du mouvement REEL est plus important qu'une douzaine de programmes" (K. Marx. Lettre à Bracke. 1875), La spontanéité des masses dans ces périodes est la force même du mouvement, et c'est au cours d'un de ces "pas du mouvement réel" que le prolétariat, en formant des Conseils ouvriers, a trouvé la solution au problème fondamental de l'organisation de la nouvelle société.

Chaque fois qu'il a tenté de renverser le capitalisme, le prolétariat dans sa lutte décisive, s'est trouvé devant les mêmes besoins chaque fois, il y a répondu en organisant des Conseils. Il suffit de voir quels sont ces besoins pour comprendre que les Conseils réapparaîtront lors de la prochaine révolution.

On comprendra alors que les Conseils ne font pas partie des vieilles histoires de la classe ouvrière mais sont plus que jamais à l'ordre du jour: en tant qu'assemblées responsables de travailleurs, éligibles et révocables, détenant tous les pouvoirs, ils constituent la seule réponse possible et réelle au problème de l'organisation sociale future.