Révolution Internationale n°454 - septembre octobre 2015

- 1209 lectures

Migrants et réfugiés: la cruauté et l'hypocrisie de la classe dominante

- 2327 lectures

Quelques faits suffisent à illustrer l’horreur de la situation actuelle des migrants :

– le 27 août, la découverte, en Autriche, à proximité de la frontière hongroise, de 71 corps (dont 8 femmes et 4 enfants) en état de décomposition avancée, enfermés dans un camion abandonné en bordure d’autoroute ;

– quelques jours après, le corps d’un garçonnet de trois ans, noyé en même temps que sa mère et son frère, gisait sur une plage de Bodrum en Turquie.

Il s’agissait dans les deux cas de migrants venus de Syrie fuyant l’horreur de quatre années de guerre. Ce phénomène des réfugiés, marqué par une mondialisation inédite, dépasse aujourd’hui en ampleur les exodes des heures les plus sombres du xxe siècle.

Propagande et solidarité

Une chose doit cependant attirer l’attention et poser question : les médias ne cherchent pas à dissimuler l’horreur insoutenable de la situation. Au contraire, ils l’étalent en “Une” des journaux et multiplient les images chocs, comme celle de ce jeune garçonnet de trois ans. Pourquoi ?

En fait, la bourgeoisie exploite, pour sa propagande, à la fois la barbarie dont elle est elle-même responsable et le sentiment d’indignation que cela suscite, tout comme les élans de solidarité spontanée entre les travailleurs (locaux et migrants) qui ont commencé à se développer ces derniers mois en plusieurs points d’Europe. Il s’agit non seulement de briser dans l’œuf toute possibilité de réflexion autonome, mais aussi de nourrir de façon insidieuse les idéologies nationalistes afin de pourrir les consciences. Aux yeux de la classe dominante, livrés à eux-mêmes, les travailleurs agissent “d’une curieuse façon”, voire de manière “irresponsable” : ils se serrent les coudes, s’entraident et se soutiennent. Ainsi, malgré le matraquage idéologique permanent et face aux pressions bourgeoises en tout genre, bien souvent, lorsque des prolétaires sont en contact direct avec les réfugiés, ils leur apportent de quoi survivre (boisson, nourriture, couvertures…) et les hébergent parfois. De tels exemples de solidarité se sont ainsi manifestés aussi bien à Lampedusa en Italie qu’à Calais en France ou dans plusieurs villes en Allemagne et en Autriche. Par exemple, à l’arrivée des trains de réfugiés, enfin libérés de leur séquestration par l’État hongrois, les migrants exténués ont été accueillis par des milliers de gens qui sont venus apporter réconfort et soutien matériel. Des cheminots autrichiens ont même proposé des heures supplémentaires gratuites pour transporter les réfugiés vers l’Allemagne. A Paris, des milliers de gens ont manifesté samedi 5 septembre pour protester contre le traitement des réfugiés. On pouvait lire des slogans comme : “Nous sommes tous des enfants de migrants”.

Sentant une réaction importante et internationale de solidarité portée par la population civile, alors que les États ne faisaient que retenir et terroriser les réfugiés, la classe dominante a dû finalement réagir. La bourgeoisie a été un peu partout contrainte de modifier son discours anti-immigrés de ces dernières années et de s’adapter. En Allemagne, le volte-face de la bourgeoisie lui a permis de renforcer son image politique de démocratie “très avancée” et de mieux conjurer les fantômes du passé face à ses concurrents qui ne manquaient jamais une occasion de les évoquer naguère. C’est d’ailleurs le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui explique la plus grande sensibilité du prolétariat en Allemagne face à la question des migrants et de la solidarité nécessaire. Les autorités allemandes ont ainsi dû suspendre l’application du règlement de Dublin qui prévoyait l’expulsion des demandeurs d’asile. Aux yeux des migrants et du monde, Merkel est devenue la “championne de l’ouverture” et l’Allemagne un “modèle d’humanité”. En Grande-Bretagne, Cameron a dû modifier son discours “intransigeant”, tout comme les pires tabloïds qui, peu avant, comparaient les migrants à des “cafards”. Pour la bourgeoisie, un des enjeux importants était de réagir et masquer le fait qu’il existe bien deux logiques totalement antagoniques qui s’affrontent : l’exclusion et le “chacun pour soi” de la concurrence capitaliste ou la solidarité prolétarienne ; l’enfoncement dans la barbarie de ce système mortifère ou l’affirmation d’une classe porteuse du futur épanouissement de l’humanité. La bourgeoisie ne pouvait faire autrement que de répondre aux vrais sentiments d’indignation et de solidarité qui se manifestent dans les pays centraux.

L’explosion spectaculaire du nombre de réfugiés

La situation n’est pas totalement nouvelle. En 2012, le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) comptabilisait déjà 45,2 millions de “déplacés” et tirait la sonnette d’alarme face à l’ampleur de la catastrophe humanitaire. En 2013, ils étaient 51,2 millions sur la planète à fuir l’horreur sous toutes ses formes. Le seuil des 50 millions était alors franchi pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale ! Le HCR explique cette terrible dynamique par “la multiplication de nouvelles crises” et “la persistance des vieilles crises qui semblent ne jamais vouloir mourir”. Résultat, l’année 2015 est en train de marquer un nouveau record : 60 millions de réfugiés pour la seule Europe. Depuis janvier, les demandes d’asile ont explosé, en augmentation de 78 %. En Allemagne, selon le ministre de l’Intérieur, les demandes d’asile sont quatre fois plus nombreuses que l’an dernier, atteignant le chiffre record de 800 000. La Macédoine a déclaré l’état d’urgence et a fermé un moment ses frontières. Officiellement, plus de 2800 exilés, hommes, femmes et enfants, se sont noyés en Méditerranée ces derniers mois. En Asie, le phénomène est tout aussi massif. Par exemple, un nombre croissant de personnes originaires du Myanmar fuient la répression et tentent désespérément d’atteindre d’autres pays d’Asie du Sud-Est. En Amérique latine, le niveau de criminalité et la pauvreté sont tels que des centaines de milliers de personnes cherchent refuge aux États-Unis pour survivre. Un train de marchandises qui traverse tout le Mexique du sud au nord surnommé “La Bête” se charge ainsi régulièrement de milliers de migrants. Ils courent non seulement le risque de tomber du toit des wagons ou d’être renversés dans les tunnels mais aussi de subir l’assaut des autorités, et sont encore davantage à la merci des narcotrafiquants ou de bandits qui les rançonnent, les violent, les livrent à des réseaux de prostitution et la plupart du temps les tuent. Et, pour ceux qui ont la chance d’en réchapper, tout le long de la frontière américaine se dresse un “mur”, des barbelés et des miradors que des gardes armés jusqu’aux dents surveillent en permanence pour leur tirer dessus comme des lapins !

En fait, l’attitude hypocrite des États démocratiques, au langage civilisé, s’accommode très bien des pires discours xénophobes alimentant des sentiments de peur chez les uns, d’impuissance chez les autres, paralysant la réflexion chez tous. Cette propagande de caniveau cherche en effet à casser tout élan de solidarité en soulignant l’impossibilité d’accueillir ces “trop nombreux migrants”, la seule solution présentée étant alors de les bloquer dès le départ afin de leur éviter charitablement les dangers du périple, quand elle n’encourage pas directement des réactions d’auto-défense et légitime les mesures de “protection efficaces” contre cette “invasion”. Ce battage vise donc à détourner les esprits de la compréhension des causes réelles de ce phénomène.

Un phénomène accentué par la réalité de la décomposition

Désormais, des zones entières de la planète sont dévastées et sont devenues inhabitables. C’est particulièrement le cas pour la ceinture allant de l’Ukraine jusqu’à l’Afrique, en passant par le Moyen-Orient. Dans certaines de ces zones de guerre, c’est plus de la moitié de la population qui est en fuite et qui s’entasse dans de gigantesques camps, en proie aux passeurs sans scrupule, véritable trafic organisé à échelle industrielle. La cause réelle de cet enfer, c’est le pourrissement de ce système mondial fait d’exploitation et de guerres : celui du capitalisme décadent. L’ampleur du phénomène des réfugiés est aujourd’hui une claire expression de la déliquescence de la société capitaliste qui voit se multiplier les conflits, les pogroms et les violences de toutes sortes, la paupérisation grandissante liée à la crise économique et aux désastres écologiques. Bien entendu, les guerres, les crises et la pollution sont des phénomènes anciens. Toute guerre, par exemple, signifiait déjà que des gens devaient fuir pour sauver leur peau. Cependant, la portée et l’intensité de ces phénomènes n’ont fait que s’amplifier, alimentant une spirale infernale de barbarie et de destructions. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le nombre de réfugiés était resté relativement limité. Avec cette dernière, ont commencé les déplacements massifs : “réinstallations”, “transferts de populations” etc. Cette spirale de guerres et de destructions a pris ensuite une autre dimension lors de la Seconde Guerre mondiale, avec un nombre de réfugiés et de déplacés inédit. Ensuite, pendant la Guerre froide, les multiples conflits entre les deux blocs Est-Ouest, par puissances interposées, ont généré à leur tour une quantité importante de réfugiés, tout comme les grandes famines subsahariennes des années 1970 et 1980. Mais depuis l’effondrement du bloc de l’Est en 1990, une véritable boîte de Pandore s’est ouverte. En effet, l’opposition des blocs impérialistes Est-Ouest imposait un certain ordre et une certaine discipline : la plupart des nations obéissaient aux ordres de leur tête de bloc respective, les États-Unis ou la Russie. Les guerres de cette période ont ainsi été inhumaines et meurtrières, mais aussi “classiques” et “ordonnées”. Depuis que l’URSS s’est effondrée, l’instabilité et le développement du chaos ont progressivement engendré une multiplication des conflits locaux, marqués par l’instabilité des alliances et l’aspect sans fin et sans issue des combats, entraînant la désagrégation d’États, favorisant la montée des seigneurs de guerre et autres aventuriers mafieux, la dislocation de tout tissu social... Et les contradictions entre les puissances impérialistes (marquées par la montée du chacun pour soi, chaque nation jouant sa propre carte impérialiste et ce, d’ailleurs, avec des objectifs de plus en plus à courte-vue) ont conduit ces dernières à des interventions militaires d’une régularité croissante, voire aujourd’hui permanente. Les grandes puissances soutiennent chacune telle ou telle clique mafieuse, tel ou tel seigneur de la guerre, tel ou tel groupe fanatique dans la défense toujours plus irrationnelle de leurs intérêts impérialistes. Ce qui domine désormais la société capitaliste, c’est la désagrégation de régions entières où peuvent s’épanouir les expressions les plus criantes de la décomposition sociale : zones géographiques entièrement aux mains de narcotrafiquants, surgissement de l’État islamique avec ses exactions barbares, etc.

La bunkerisation des grandes puissances

Principaux responsables de la désagrégation sociale, écologique et militaire du monde, ces États sont en même temps devenus de vraies “forteresses”. Dans un contexte de crise et de chômage massif, les mesures sécuritaires se sont en effet renforcées de manière drastique et les États se sont littéralement “bunkerisés”. Seuls les migrants les plus qualifiés sont acceptés pour être exploités, pour baisser les coûts de la force de travail et être utilisés pour diviser le prolétariat. La majorité des réfugiés et migrants, celle des “indésirables”, des affamés sans ressource, est cyniquement priée de bien vouloir rester chez elle pour y mourir sans gêner quiconque. Les États du Nord les chassent, littéralement, comme par exemple cet été encore en France près de la “jungle” de Calais, le long du tunnel sous la Manche (voir notre article sur ce site [3]). La société industrielle gangrenée par la crise économique de surproduction ne peut plus offrir de perspectives. Au lieu de s’ouvrir, elle se ferme littéralement ; les États barricadent leurs frontières, électrifient et multiplient les clôtures, construisent toujours plus de murs. Durant la Guerre froide, du temps du mur de Berlin, il existait une quinzaine de murs pour défendre les frontières. Aujourd’hui, c’est plus d’une soixantaine qui sont dressés ou en construction. Du “mur de l’apartheid” construit par Israël face aux Palestiniens, en passant par la barrière aux 4000 kilomètres de barbelés séparant l’Inde et le Bangladesh, les États sont en proie à une véritable paranoïa sécuritaire. En Europe, le front méditerranéen est lui-même garni de murs et de barrières. Durant le mois de juillet dernier, le gouvernement hongrois entamait la construction d’une nouvelle barrière haute de quatre mètres. Quant à l’espace Schengen en Europe, au travail de l’agence Frontex ou le dispositif Triton, leur efficacité militaro-industrielle est redoutable ; une flotte permanente de navires de surveillance et de guerre empêche les réfugiés de traverser la Méditerranée. Un dispositif similaire est mis en place le long des côtes australiennes. Tous ces obstacles augmentent ainsi très fortement la mortalité des migrants, condamnés à prendre de plus en plus de risques pour passer.

Le cynisme de la bourgeoisie

D’un côté, l’État bourgeois se barricade. Il alimente au maximum les discours catastrophistes des fractions populistes les plus xénophobes, attise toujours plus les haines, les peurs et les divisions. Face aux conditions de vie dégradées, les parties les plus faibles du prolétariat subissent cette propagande nationaliste et xénophobe de plein fouet. Les protestations, les attaques physiques ou incendies criminels contre des maisons de réfugiés par des gens d’extrême-droite ont été signalés dans de nombreux pays. Les réfugiés deviennent la cible de campagnes contre les “étrangers”, contre ceux qui “menacent nos conditions de vie”. L’État légitime ainsi ses actions de “protection” : organiser les internements dans les camps de rétention (plus de 400 en Europe), soutenir les pires tortionnaires pour contrôler et parquer les populations, assurer les déportations et aujourd’hui les reconduites aux frontières...

De l’autre, le même État bourgeois se paye le luxe d’une feinte indignation par la voix de ses politiciens, parle de “défi moral” face à la tragédie, se présente comme le garant de la “civilisation”, portant soi-disant “assistance” et favorisant au mieux “l’accueil des migrants”. Bref, l’État bourgeois, ce sinistre criminel, se drape de la vertu du sauveur.

Mais tant que durera le capitalisme, aucune solution réelle ne sera possible pour les réfugiés et les migrants. Si nous ne nous battons pas contre ce système, si nous n’allons pas à la racine du problème de façon critique, notre indignation et notre solidarité ne pourront dépasser le stade du réflexe du premier secours, ce profond et noble sentiment humain sera même ensuite récupéré par la bourgeoisie comme une simple action de charité, avec flonflons et caméras, noyé par l’esprit nauséabond d’un nationalisme insidieux. Nous devons donc essayer de comprendre, aller à la racine du problème pour pouvoir offrir un point de vue critique et révolutionnaire. Le prolétariat se doit de développer une telle réflexion critique sur ces questions.

Dans nos prochains articles, nous reviendrons plus en profondeur sur ce problème historique.

WH, 5 septembre 2015

Récent et en cours:

- Immigration [4]

Rubrique:

la Turquie et l’OTAN au Moyen-Orient: vers une accentuation du chaos impérialiste

- 1752 lectures

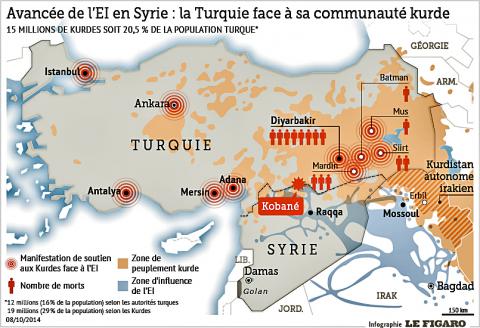

Après quatre années de guerre en Syrie et environ un an après l’établissement du “Califat” de l’État islamique (EI), un nouveau virage de la Turquie, pleinement soutenue par les forces de l’OTAN, se manifeste par son entrée en guerre, abandonnant ses précédents alliés djihadistes et faisant feu sur ses “partenaires de paix” kurdes. Jusqu’à présent, la Turquie a, pour le moins, été extrêmement tolérante envers les forces djihadistes, leur permettant de traverser ses frontières pour combattre son ennemi, le régime d’Assad en Syrie. Les chefs de l’EI ont été vus se pavanant ouvertement autour de villes et de lieux de villégiatures turcs. Ses combattants blessés ont reçu des soins hospitaliers et ont été renvoyés sur les champs de bataille (tout comme le fait Israël pour al-Nosra (1) ; quant aux flics turcs ayant arrêté des membres de haut rang de l’EI, ils ont eux-mêmes été jetés en prison. De plus, en revenant quelques années en arrière, des rapports crédibles ont indiqué que, avec l’aide des services secrets turcs (le MIT), des avions chargés par la CIA de djihadistes et d’armes lourdes en provenance de Libye ont atterri en Turquie et ont traversé la frontière syrienne pour combattre les troupes d’Assad et ses alliés du Hezbollah. Bien que tout ceci ne fasse que rarement surface, il ne fait aucun doute que cela a causé des tensions considérables au sein de l’OTAN, dont la Turquie est membre et a grandement tendu les relations turco-américaines, même si les agences américaines ont aussi été impliquées dans le soutien aux djihadistes. Un certain nombre de questions sont posées par le nouveau front turc : pourquoi actuellement ce virage de la part de la Turquie ? Qu’est-ce que cela signifie pour le “processus de paix” turco-kurde et ses deux années de “cessez-le-feu” ? Y a-t-il des éléments au sein des forces du nationalisme kurde qui représentent d’une manière ou d’une autre les intérêts de la classe ouvrière ? Cette évolution mènera-t-elle à une quelconque espèce de pause ou d’atténuation dans la descente de toute la région dans l’instabilité et la guerre ?

La Turquie défend ses intérêts impérialistes

Le 20 juillet, une attaque suicide à la bombe à Suruç, proche de la frontière turco-syrienne, a tué 32 jeunes activistes et blessé plusieurs autres travaillant pour, ou en liaison avec, le groupe gauchiste Fédération des associations de jeunesse socialistes. Le kamikaze, un Kurde partisan du djihad, a été rapidement identifié par le MIT, et il est tout à fait possible que les services secrets turcs eux-mêmes aient été impliqués dans l’attentat. Ils ont des antécédents en la matière (Reyhanli, 2013), et bien que la question “à qui profite le crime ?” ne fonctionne pas toujours, elle est efficace dans la plupart des cas. Et il ne fait aucun doute que, quelles que soient les personnes impliquées dans cet acte, la clique dirigeante de l’AKP du président Recip Erdogan a utilisé les attentats dans le but de renforcer sa position interne et la défense des intérêts impérialistes turcs tels qu’elle les voit. L’AKP d’Erdogan, comme tout gang nationaliste, essaie de protéger ses propres intérêts au sein de l’État ; mais il semble grandement avoir le soutien de l’armée turque et des services secrets, tous deux vitaux pour la pérennité de sa position au pouvoir. Clairement, l’EI n’est pas un allié fiable. Les discussions entre l’État turc et l’administration américaine sur une confrontation sérieuse avec un EI en expansion ont commencé peu après les élections turques en juin, suite au choc de la perte de sa majorité absolue par l’AKP et la montée du Parti démocratique des peuples (le HDP) pro-kurde, qui a obtenu 13 % des suffrages et semblait avoir le vent en poupe. D’autres tensions se sont accrues dans le parti d’Erdogan, de même que dans l’armée turque, alors qu’ils voyaient l’armée kurde de l’YPG) (2 (les “Unités de protection du peuple”, la branche armée du PYD) (3 et du PKK parmi l’organisation byzantine des forces nationalistes kurdes) agir en tant que plus proche alliée des États-Unis dans ses attaques contre l’EI. C’est probablement une combinaison de ces deux éléments (les problèmes électoraux de l’AKP à l’intérieur ainsi que la montée de l’YPG et le renforcement de ses positions le long de la frontière turco-syrienne) qui a focalisé les esprits turcs et qui les ont orientés vers une sorte d’entente avec les États-Unis sur la mise à disposition de leurs bases aériennes pour les chasseurs-bombardiers et les drones de combat américains, en particulier la base aérienne d’Incirlik, dans le but de poursuivre les missions de bombardement de l’EI en Syrie.

Dans les jours qui ont suivi l’attentat de Suruç, les chasseurs-bombardiers et l’artillerie turcs ont frappé une ou deux positions de l’EI et un grand nombre de positions du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan) en Turquie, dans le nord de l’Irak, ainsi que des positions de l’YPG à la frontière syrienne (BBC World News, 03/08/2015). La férocité des attaques turques contre les Kurdes et leur disproportion comparée aux attaques contre l’EI, montrent les intentions réelles de l’AKP. La situation d’ensemble est celle d’un véritable guêpier et exprime le pourrissement des relations internationales et l’affaiblissement de l’impérialisme américain : un membre de l’OTAN soutient ouvertement le Califat de l’EI, des éléments d’une organisation kurde étiquetée comme terroriste sont les plus proches alliés des Américains dans le combat contre l’EI, les forces djihadistes en croissance continue prennent pour la énième fois le dessus sur des forces entraînées et équipées par les États-Unis, la Turquie permet la libre circulation de l’EI des deux côtés de la frontière avec la Syrie ici, tandis que la Turquie et les “conseillers” américains entraînent des forces anti-EI ailleurs dans le pays. Ajoutons à cela les divergences et les tensions entre les nombreuses et variées factions kurdes – entre autres, le PKK, l’YPG et le gouvernement du Kurdistan irakien de Massoud Barzani en Irak du nord. La complète absurdité de la situation d’ensemble est aujourd’hui la caractéristique principale de la plupart des conflits impérialistes.

La fin du “processus de paix” turco-kurde

Comme tout “cessez-le-feu” ou “processus de paix” capitaliste, celui entre l’État turc et le PKK kurde ne sont que des moments de pause dans l’intensification de la guerre impérialiste et l’accroissement de la violence. Ceci a été confirmé par le fait que, juste après les attentats de Suruç, les autorités turques n’ont arrêté qu’une poignée de combattants de l’EI et n’ont lancé que quelques assauts aériens contre les positions de l’EI, alors que leurs attaques contre les intérêts kurdes et la répression générale consécutive contre la population ont été d’une bien plus grande ampleur. Quelques jours seulement après les attentats de Suruç, des hélicoptères militaires turcs ont appliqué la politique de la terre brûlée dans les zones kurdes bastions du PKK au sud de la Turquie, brûlant les cultures, le bétail et les maisons, tout en installant des postes de contrôle militaires et arrêtant quiconque considéré comme suspect (The Times, 05/08/2015). De leur côté, les forces du nationalisme kurde ont immédiatement lancé des attaques contre l’armée turque. Celles-ci incluent des actions de sabotage qui ont tué au moins un cheminot turc dans la province orientale de Kars (Agence AP, 31/07/2015). Et comme n’importe quelle action de “résistance”, ce genre d’attaques est intrinsèquement clivant et provoque des représailles générales sur la population kurde. Sous couvert d’une attaque contre l’EI, l’objectif réel des autorités turques est une attaque contre les intérêts kurdes dont elles attendent, entre autres, un possible renforcement du nationalisme turc et un accroissement des chances d’obtenir une probable majorité AKP en cas de nouvelles élections, donnant ainsi un mandat ouvert à la clique dirigeante. En tout cas, la dernière chose que l’État turc souhaite pour le long terme est la proclamation d’un nouvel État kurde, qui s’avérerait être un autre “Califat” ethnique, une autre abomination nationaliste, une autre structure étatique particulière, expression de la décomposition ambiante dans la région. Les clans ethniques et religieux ont certes leurs propres spécificités, mais ils ont en commun l’essentiel : celui d’être des entités capitalistes écrasant les intérêts de la classe ouvrière. Et cela s’applique de manière générale, bien au-delà du Moyen-Orient, dans l’ensemble du monde capitaliste. Regardons le dernier État-nation du capitalisme, la République du Soudan du Sud, qui a obtenu son indépendance en 2011. Le gang local, qui le dirige, a été soutenu et mis en place avec soutien, renseignement, assistance militaire et financement considérables de la part des principaux pays occidentaux et s’est presque immédiatement et brutalement effondré dans la guerre, les luttes intestines, la corruption et le gangstérisme.

Il existe des implications majeures de ces derniers événements pour l’OTAN. La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN, forte de 700 000 hommes ; son virage contre le “terrorisme”, l’EI et le PKK, a été salué par les forces dominées par les États-Unis qui ont conscience de l’aide que peut apporter la Turquie, non seulement en mettant à disposition ses bases mais aussi en libérant la zone contrôlée par l’EI entre la frontière turque et Alep en Syrie (), tout en affaiblissant l’influence kurde le long de la frontière. La Turquie agit ici en relative position de force en négociant avec les États-Unis, ces derniers étant à court d’options. L’OTAN, malgré quelques divergences et doutes en son sein, a fortement salué la décision de la Turquie lors d’une rencontre extraordinaire à Bruxelles le 28 juillet. En dépit de quelques paroles mitigées demandant de laisser les Kurdes tranquilles, paroles par la suite complètement ignorées par Ankara, le Secrétaire général de l’OTAN a résumé l’opinion des ambassadeurs de la réunion du 28 : “Nous sommes tous unis dans la condamnation du terrorisme, en solidarité avec la Turquie” (Jens Stoltenberg, The Independent, 29/07/2015). La contrepartie immédiate pour la Turquie pourrait très bien être l’obtention de plus de missiles Patriot, de renseignements et d’assistance logistique de la part des États-Unis. Une autre concession à prévoir de la part des États-Unis, après des résistances de la part de ces derniers pendant un temps, concession qui pourrait faire monter l’AKP, serait l’établissement d’une “zone de sécurité”, d’une “zone tampon” le long de la frontière turco-syrienne qui est actuellement largement contrôlée par l’YPG. Le territoire effectivement proposé scinderait en deux le territoire tenu par l’YPG et serait entièrement occupé par l’armée turque. Ce serait de facto une zone d’exclusion aérienne. Cela représenterait une invasion de la Syrie et une nouvelle escalade de la guerre ainsi qu’un possible tremplin pour d’autres “activités” turques en Syrie. À partir de cette potentielle annexion de territoire syrien (en réalité il n’existe plus de pays dénommé “Syrie”), il serait possible de lancer d’autres attaques, bien que ce ne soit pas à prévoir dans l’immédiat.

Les forces kurdes sont-elles représentatives d’un État capitaliste ou recèlent-elles quelque contenu prolétarien ?

Tout comme les coopératives ouvrières et les usines autogérées qui, même avec la meilleure volonté du monde, ne peuvent échapper aux lois de la production capitaliste, les “luttes” de libération nationale tombent immédiatement dans la gueule de l’impérialisme ; aussi, tout mouvement nationaliste, proto-nationaliste ou ethnique ne peut qu’assumer les fonctions d’un État capitaliste. Et cela s’applique notamment au changement de cap “libertaire” du PKK et à ses idées d’une fédéralisation de “mini-États”, représentatives non d’une certaine cohérence mais, au contraire, du processus capitaliste global de dislocation et de fractionnement. En tant que tel, ce ne peut être que préjudiciable à toute expression indépendante de la classe ouvrière.

Sur le site web “libcom”, dans un fil sur la Turquie, un partisan des Kurdes ethniques, un certain Kurremkarmerruk, met en question l’existence d’une quelconque revendication ou quoi que ce soit d’autre en faveur d’un État de la part du mouvement de libération kurde. Nous nous sommes déjà penchés sur la question des nouveaux États dans un contexte plus large. Mais à la fin des années 1980, le PKK a évolué d’une prétendue “orientation prolétarienne” (par cette expression, le nationalisme kurde entendait un mode d’organisation de type stalinien), d’un modèle “d’État national avec son propre gouvernement”, vers une forme de “vie sociale communautaire avec la liberté pour les femmes”. Laissons de côté la prédation sexuelle des femmes répandue dans le PKK ; cette “liberté pour les femmes” récemment mise en avant s’exprime largement à travers leur “égalité” en tant que chair à canon et leur intégration aux troupes kurdes dans la guerre impérialiste. Les nouveaux concepts de “communautarisation dans laquelle l’individu est prépondérant” au sein d’une fédération et d’”anti-autoritarisme” revendiqué par les Kurdes ne sont rien qu’une autre forme de rapports capitalistes teintée d’anarchisme – parfaitement compatible avec un mouvement de libération nationale ou ethnique. Il n’y a absolument rien ici qui mette en question la société de classes ou la guerre impérialiste ; au contraire, tous deux sont renforcés par les désirs nationalistes kurdes d’une place dans le concert de la “communauté internationale”. Depuis la Première Guerre mondiale, le nationalisme et l’ethnicité ont fait des Kurdes les pions et la chair à canon de vastes enjeux impérialistes. Ce cadre ethnique n’a vraiment rien à voir avec le marxisme, ni avec aucune composante du mouvement ouvrier. Le PKK repose sur la terreur, notamment envers sa propre population. Il repose sur l’exclusion ethnique et a souvent joué un rôle sur l’échiquier impérialiste. Comme beaucoup de mouvements de “libération nationale”, il a été complètement déstabilisé, tant matériellement qu’idéologiquement, par l’effondrement du stalinisme à la fin des années 1980 ; et rien de tout cela n’a changé, étant donné que la composante “socialiste” YPG a été, jusque très récemment, le plus proche allié de l’impérialisme américain dans la région. Par le passé, les intérêts ethniques kurdes ont été utilisés par la Russie, la Syrie, l’Iran, l’Irak, l’Arménie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Grèce. Ils ont également adopté et développé les valeurs capitalistes de démocratie et de pacifisme. Tout mouvement nationaliste ou ethnique, même, ou tout particulièrement, “fédéralisé”, est essentiellement et fondamentalement une organisation étatique travaillant au sein du capitalisme et de ses forces impérialistes. La défense de l’ethnicité kurde, comme n’importe quelle autre, est basée sur l’exclusion. Quels que soient les mystifications et le langage gauchistes, la “patrie commune”, une structure entièrement capitaliste, reste l’objectif de l’ethnicité kurde.

Il semble maintenant que la clique Erdogan/AKP, avec l’armée derrière elle, en a eu assez de la montée “pacifique et démocratique” des Kurdes au sein de la “communauté internationale” (c’est-à-dire de l’échiquier impérialiste), et a décidé de passer à l’offensive contre elle tout en renforçant la position de son parti au sein de l’État. Et les forces kurdes à leur tour présenteront cela comme une attaque contre leurs soi-disant “principes socialistes” et iront plus avant dans leur “guerre d’auto-défense”, agissant ainsi en tant que facteur de division supplémentaire dans la classe ouvrière.

Quelle perspective ?

Pour la classe ouvrière des pays capitalistes majeurs de la région et d’ailleurs, la généralisation de cette guerre et les manifestations de celle-ci sont une grande source d’inquiétude, notamment à cause de l’implication de leur “propre” État et de l’expansion du militarisme en général. La situation d’ensemble, pour les populations locales et environnantes du Moyen-Orient, c’est la sombre certitude de plus de guerre, de violences, de chaos et d’instabilité. L’EI étend son Califat et des forces similaires lui font face, alors qu’à un autre niveau, l’affaiblissement de l’impérialisme américain persiste et c’est ce qui a permis à la Turquie de prendre cette attitude nouvelle et agressive. En premier lieu, c’était une faiblesse des États-Unis de devoir compter sur les forces kurdes, une situation qui, jusqu’à un certain point, a précipité ce stade présent de la crise. Et dans l’immédiat, les attaques turques contre les Kurdes ne peuvent qu’affaiblir le combat contre l’EI. Il existe de plus grands dangers encore. Après une année de bombardements de la part de la coalition jusqu’en juillet dernier, avec 5000 frappes aériennes, 17 000 bombes lâchées et au moins des centaines de civils tués à ajouter au carnage ainsi qu’un EI relativement indemne et davantage enraciné, Obama a maintenant autorisé une couverture aérienne complète pour ses forces terrestres en Syrie (World Socialist Website, 04/08/2015). Le problème pour les Américains est que les forces terrestres sur lesquelles ils peuvent compter en Syrie sont actuellement inexistantes. L’autre complication à cet égard est que le régime d’Assad possède un système de missiles de défense aérienne, de fabrication russe, très sophistiqué.

Dans ce mélange détonant d’irrationalité, de rivalités interethniques et religieuses supervisées par l’impérialisme et le développement du chacun pour soi, l’affaiblissement de l’influence et du rayonnement des États-Unis a contribué à forcer ces derniers à conclure un accord nucléaire avec l’Iran qui a aussi de bien plus lourdes conséquences et implications. L’accord aura un réel impact sur la Turquie, les autres puissances régionales, la Russie et bien d’autres. Nous reviendrons ultérieurement sur les composantes de l’accord irano-américain et ses implications.

World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne, 8 août 2015

1) En octobre dernier, l’analyste du Moyen-Orient Ehud Yaari a relaté les relations entre Israël et al-Nosra.

2) La page Wikipedia de l’YPG décrit un autoportrait tout en rose imprégné de “socialisme” et de tolérance. Ces mots mielleux sont démentis par sa cohérence ethnique et son “nettoyage” militaire des zones arabes, comme la ville de Tal Abyad où 50 000 personnes ont été expulsées par l’avancée militaire de l’YPG en juin de cette année et ont maintenant rejoint les millions de réfugiés devenus sans logis à cause de la guerre.

L’YPG est clairement membre d’une armée impérialiste et, en tant que tel, le “nettoyage ethnique” fait partie de son boulot.

3) Comme pour la guerre en Ukraine, de nombreux éléments de l’anarchisme soutenant l’YPG et la prétendue “Révolution du Rojava” montrent leur soutien ouvert à la guerre impérialiste.

() L’espoir particulier de forces “indépendantes” entraînées par les États-Unis se chargeant de cela a déjà souffert d’un autre revers : les combattants d’une force anti-Assad non-djihadiste basée en Turquie et entraînée par les États-Unis, la Division 30, ont été enlevés par les forces d’al-Nosra (The Independent, 31/07/2015). Nul doute qu’ils seront livrés à l’EI, qu’ils seront interrogés, torturés, et que leur sort est scellé.

Rubrique:

Jungles de Calais: l’inhumanité du capitalisme

- 1974 lectures

La banalisation des conditions inhumaines vécues par les migrants avait fini par faire disparaître les “jungles” de Calais des colonnes de la presse française. Mais cet été, les voilà revenues à la “Une” de l’actualité. Alors que l’Europe dresse sur ses côtes sud des murs qu’elle espère infranchissables pour repousser les nombreux demandeurs d’asile qui viennent y chercher refuge, sur les côtes nord de l’espace Schengen, l’Angleterre tente elle aussi de repousser les migrants, attirés par “l’Eldorado” britannique. L’Angleterre a en effet l’atout d’offrir des conditions plus aisées qu’ailleurs pour le développement de l’emploi illégal et l’exploitation sans limites des immigrés clandestins.

Le dernier obstacle pour entrer dans ce “paradis”, c’est la Manche, qu’il faut franchir caché dans des camions, dans les soutes des ferries ou à pied dans le tunnel ferroviaire, avec peu d’espoir de réussite et beaucoup de risques d’y laisser la vie. Ils sont 1500 à 2000 à tenter chaque nuit de pénétrer sur le site du tunnel, repoussés par 470 policiers et 200 gardiens privés embauchés par la société qui gère Eurotunnel. Après des échecs successifs, ces misérables repartent dans la “new jungle”, un campement de fortune situé à deux heures et demi de marche. La “new jungle” regroupe les précédents campements médiatiquement démantelés. Elle a un peu plus éloigné les réfugiés des lieux stratégiques pour passer en Angleterre : les zones de fret, près du port et surtout, du tunnel. Désormais, trois à cinq mille migrants s’entassent dans des tentes et dans des abris construits avec les “kits cabane” (du bois et de la toile) fournis par les associations humanitaires à qui l’État délègue la gestion de la survie et des fragiles équilibres de cette communauté de désespérés.

Pourquoi ce soudain regain de publicité ? Partant par milliers à l’assaut de la Manche par le tunnel ferroviaire, de nombreux migrants sont refoulés et pour ceux qui franchissent les barrières de barbelés qui s’accumulent (jusqu’à quatre rangées à certains endroits), le pire finit par arriver. Les morts par électrocution, par étouffement dans une valise (sic), ou écrasés par les camions de fret ont rappelé à beaucoup que la région de Calais reste un lieu où la “misère du monde” – que craignait tant Michel Rocard 1 – s’accumule dans des conditions particulièrement horribles.

On pourrait ainsi croire que la mort violente de dizaines de migrants dans des conditions atroces est la cause de cette récente médiatisation mais il n’en est rien. La tragédie du tunnel n’est en fait qu’un prétexte pour relancer et exploiter une intense campagne d’intoxication idéologique.

Ce battage vise à semer la peur de l’autre, “de l’étranger” pour, finalement, ligoter les ouvriers aux intérêts du capital national. L’État et sa presse cherchent à diffuser l’image effrayante et menaçante de ses rues “envahies” de mendiants en haillons susceptibles “d’agresser” ou de “voler les honnêtes citoyens”, pour créer un climat d’insécurité et susciter des réflexes de xénophobie qui n’est qu’une tentative de semer la division au sein du prolétariat. Récemment, le directeur du port de Calais saluait avec émotion, dans une interview sur Europe 1, la “patience des Calaisiens” face à une “invasion des rues de la Ville-aux-Bourgeois” 2.

Mais cette opposition des “sauvages” contre les “civilisés”, au nom d’une prétendue défense des “citoyens” contre “les envahisseurs étrangers” s’inscrit dans une campagne idéologique plus large, à l’échelle nationale et internationale. La xénophobie, la méfiance, la peur et finalement le rejet de l’étranger sont un poison idéologique violent que la bourgeoisie sait toujours très bien manipuler. Ces campagnes ne cessent ainsi d’être alimentées sur un ton alarmant, une marée humaine risquant prétendument de déferler en Europe et causer les pires tourments, comme si les effets de la crise historique du capitalisme étaient la faute de ces migrants fuyant la misère et la guerre. C’est aussi une manière de réduire la classe ouvrière des “pays riches” à l’impuissance avec l’idée que les conditions d’existence pourraient être pires si elle ne se résigne pas à défendre les intérêts nationaux face aux migrants.

La peur du “misérable” que la bourgeoisie cherche à introduire dans les consciences 3 se double par ailleurs de la colère contre l’étranger d’Outre-Manche : on s’en prend à cette perfide Albion qui ne joue pas le jeu de la “coopération internationale”, cet Anglais qui refuse de “prendre sa part” à la gestion du phénomène. Finalement, tout cela serait aussi de sa faute et de son égoïsme. Cette misère serait plus tolérable s’il acceptait lui aussi d’assumer un peu plus équitablement cette “invasion barbare”.

En occultant les causes de ce drame aussi bien que les situations inhumaines qu’il provoque au quotidien, la bourgeoisie se dédouane et dédouane complètement son système, en faisant porter la responsabilité de la situation sur des questions “techniques”, en réduisant le problème migratoire à ses lois répressives. Mais son cynisme va plus loin. Dans son hypocrisie, elle cherche à montrer sa “bonne volonté humanitaire” en “organisant” l’hébergement des candidats au passage dans des locaux réaffectés pour l’occasion et pour les moins chanceux, dans la “new jungle”. Et d’un autre côté, elle exalte le sentiment nationaliste dans les populations, non seulement locales mais aussi à l’échelle nationale et internationale pour empêcher la réflexion sur les causes de tout cela et remettre en question l’incurie et la barbarie d’un système qui fait que des centaines de milliers de personnes n’ont pas d’autre choix que de partir de chez elles et s’embarquer dans une aventure dangereuse à l’issue le plus souvent dramatique.

Exemple frappant : contrainte de dérouler les barbelés et de planter des vigiles tout autour, obligée de faire ralentir ou arrêter les trains pendant que les cadavres sont évacués, la société Eurotunnel présente la facture et réclame son dû à l’État français : 9,7 millions d’euros de perte d’exploitation pour le premier semestre 2015. Au milieu de cette cohue, la logique primaire du capitalisme se fait toujours entendre et nous rappelle au final que c’est elle qui est au cœur du problème.

GD, 13 août 2015

1 Michel Rocard, alors Premier ministre, avait déclaré dans l’émission 7/7 d’Anne Sinclair sur TF1 : “je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu’elle est : une terre d’asile politique …), mais pas plus.” Ses déclarations plus nuancées un an plus tard devant la CIMAISE, ajoutant que la France devait “prendre sa part”, lui auront permis de sauver la face, mais le fond de sa pensée, traduisant celui de la bourgeoisie tout entière, avait déjà été publiquement exposé.

2 Evocation patriotique d’un épisode de la guerre de Cent Ans en 1347 où, suite à l’invasion des troupes anglaises et après dix mois de siège, des notables de la ville se sont livrés au roi d’Angleterre afin de préserver la cité de la destruction. Cet épisode a été illustré par une sculpture célèbre de Rodin qui trône au centre de la ville.

3 Face à cette campagne cherchant à saper les fondements de la solidarité ouvrière, on a vu, selon plusieurs sources, se manifester des élans spontanés parmi la population locale, hors des actions caritatives des ONG, pour fournir aux migrants de l’eau, de la nourriture, des couvertures...

Rubrique:

Contribution pour un bilan de la grève des techniciens de Movistar en Espagne

- 1497 lectures

Nous publions une prise de position sur la lutte récente des travailleurs techniciens de Movistar. Cette prise de position est le résultat d’un large débat entre des camarades proches du CCI. Ce débat a commencé par la contribution d’un camarade, qui constitue la trame de cet article, à laquelle se sont ajoutés d’autres apports pour la rédaction du texte final.

Le rôle des luttes immédiates du prolétariat

Les luttes immédiates en défense des conditions de vie des prolétaires constituent l’un des facteurs du processus de formation de la conscience, de la solidarité, de l’unité et de la détermination du prolétariat. Les révolutionnaires sont très attentifs à ces luttes en y participant dans la mesure de leurs moyens. Ils les soutiennent avec la plus grande énergie et ne dédaignent jamais les améliorations économiques qui pourraient être obtenues parce qu’elles sont nécessaires à la survie quotidienne des travailleurs et parce qu’elles sont la concrétisation du courage et de l’esprit d’initiative des prolétaires pour faire valoir leurs besoins face au capital, parce qu’elles sont une déclaration de guerre contre la logique marchande et nationale du capital.

Cette logique nous dit qu’il faut se sacrifier sur l’autel des impératifs de l’accumulation capitaliste et, par conséquent, qu’il faut travailler davantage, être moins payés, accepter les licenciements, le durcissement de conditions de travail, la perte d’allocations sociales et ainsi de suite, pour que les profits capitalistes prospèrent et, surtout, pour que la nation –qu’elle soit espagnole, grecque, allemande ou catalane– soit respectée dans le concert international et que son "label de qualité" soit "reconnu".

Contre une telle logique, en luttant pour la défense de leurs conditions de vie, les prolétaires mettent en avant implicitement que la vie humaine n’est pas là pour la production –cela, c’est la logique du capital– mais que la production de valeurs d’usage fait partie de la vie humaine –ce qui est la logique de la nouvelle société communiste que le prolétariat porte en lui.1

Mais rester limité à une telle réponse implicite n’est pas suffisant puisque la plupart de ces luttes n’obtiennent pas de résultats. Leur principal apport, ce sont les leçons –souvent négatives– en lien avec la lutte historique pour une nouvelle société. Aussi, il faut considérer ces luttes de façon critique pour pouvoir développer et approfondir les acquis théoriques, organisationnels et moraux du prolétariat.

Le rôle des grèves

La grève est le terrain traditionnel du départ de la prise de conscience des prolétaires sur la réalité de leur classe, parce qu’il met à nu tous les éléments de la lutte de classe et les intérêts diamétralement opposés qu’elle sous-tend : la lutte contre les attaques économiques du capital, la perception, ou du moins l’intuition immédiate du fait que tous les travailleurs salariés doivent se défendre et, tôt ou tard, entamer un combat contre le rapport social imposé par la production capitaliste.

Mais quel est le sens essentiel d’une grève ? Naguère, lors de la phase ascendante d’un capitalisme qui avait tout un monde à conquérir, on pouvait obtenir des améliorations économiques réelles et plus ou moins durables pour les prolétaires. Mais, même à cette époque-là, les révolutionnaires d’alors insistaient sur la nécessité de comprendre ce que les grèves signifiaient vraiment, ce qu’elles apprennent aux prolétaires, toutes les questions qu’elles soulèvent, l’expérience qu’elles donnent de se battre ensemble et tout le renforcement de la conscience politique qu’elles représentent. Aujourd’hui, dans un mode de production en décomposition, il y a peu de marge pour une amélioration réelle et durable de la situation des prolétaires, pour ne pas dire aucune. Si les révolutionnaires défendent la grève auto-organisée, c’est parce qu’elle met en œuvre les meilleures conditions pour la construction de liens de solidarité et de confiance entre ouvriers, et parce qu’aucune autre action ne les pousse autant au débat de masse, à l’organisation d’assemblées massives dans lesquelles chaque aspect de cette société est soumis au crible de la critique et de la discussion.

Il ne s’agit donc pas de défendre la grève comme étant une action "nuisible" en soi pour tel ou tel capitaliste ni parce qu’il faudrait entraver la production et empêcher les capitalistes de se remplir les poches, quoi qu’il en coûte. Pour nous, ce qui est primordial, c’est le débat, les assemblées en tant que moyen politiquement indépendant de l’Etat et du capital, le fait que la grève pousse en avant les prolétaires, pour que ceux-ci prennent en mains leur lutte, rompent avec leur atomisation individuelle et renouent avec leurs méthodes de lutte historiques en dehors de l’influence de la politique bourgeoise d’Etat.

La grève fait partie de l’ensemble des moyens dont dispose la lutte de classe prolétarienne. Elle combine la lutte économique, la lutte politique et la lutte idéologique, formant toutes les trois une unité qui nourrit la conscience prolétarienne.

Une tentative d’auto-organisation

La grève à durée indéterminée, que les travailleurs techniciens de Mo�vistar ont menée, a connu deux versants presque depuis son début : le plus négatif a été, d’après ce que nous en connaissons, que la grève a été appelée par les syndicats Commissions ouvrières (CCOO) et l’UGT, ce qui a pu imprimer dans sa dynamique une forte tendance au corporatisme très présent dans cette grève.

Cependant, son versant le plus encourageant et prometteur a été l’effort notoire de la part des travailleurs de faire des assemblées en dehors et séparées de ces grandes centrales syndicales, de s’auto-organiser pour tenter d’aller de l’avant. C’est pour cela que nous pouvons affirmer que la lutte a eu, pendant toute une période, une véritable perspective de lutte prolétarienne auto-organisée et avec un certain potentiel.

Ces assemblées expriment, en premier lieu, un effort d’unification existant au sein de la classe ouvrière, en deuxième lieu, une tentative de prendre en main la lutte en se bagarrant pour l’arracher des mains des organisations de l’État capitaliste qui, en la contrôlant, ne peuvent que l’amener à la défaite. En troisième lieu, cela préfigure un nouveau mode d’organisation sociale – le communisme – basé sur la décision associée de l’humanité libérée de toute forme d’exploitation. Nous avons pu voir que de telles assemblées générales constituaient un des éléments vitaux et dynamiques les plus saillants lors du mouvement des Indignés et aussi dans la lutte à Gamonal.2

Toute lutte doit être considérée dans son contexte historique et international, parce que, sinon, on les regarderait avec les lorgnettes déformantes de l’empirisme et de l’immédiatisme, ce qui nous empêcherait d’en tirer la meilleure part. Ainsi, il faut prendre en compte que la lutte chez Movistar se produit à un moment historique de grande faiblesse du prolétariat avec une perte de son identité de classe, qui se caractérise par un grand manque de confiance en lui-même comme force sociale indépendante.

Cette lutte s’inscrit dans une suite de luttes qui, malgré ce qu’elles apportent, se trouvent bien en-deçà de ce que la gravité de la situation imposée par le capitalisme exigerait. Ces dernières années, il y a eu seulement d’un côté des mouvements de grève d’une certaine importance dans des entreprises dans les Asturies (2012), au Bangladesh, en Chine, en Afrique du Sud, au Vietnam, ou plus récemment en Turquie. D’un autre côté, il y a eu des occupations de places publiques ou des assemblées massives notamment dans le mouvement anti-CPE en France (2006) et lors du mouvement des Indignés en Espagne (2011), également au cours d’exemples plus récents mais avec des échos internationaux plus faibles au Brésil et en Turquie (2013) ou au Pérou (2015).3

Les forces politiques et syndicales de la bourgeoisie dans leur volonté de diviser et de contrer les prolétaires en lutte opposent ces deux types de mouvement, alors que, même avec leurs différences, ils sont inspirées par une unité profonde. C’est dans cette unité, et plus spécialement dans l’effort d’auto-organisation que s’inscrit la lutte de Movistar.

Tentatives de solidarité

Nous avons vu ainsi des tentatives de solidarité. Il existe un fort sentiment de solidarité parmi les travailleurs... mais qui ne va pas plus loin comme expression de classe, autrement dit, une solidarité “extérieure” des travailleurs des autres secteurs, qui n’est pas vécue comme faisant partie d’un même mouvement de lutte, mais comme un soutien de sympathie (qui est toujours sincèrement bien accueilli) ; il y a donc un manque important de conscience d’appartenir à une même classe mondiale luttant pour les mêmes intérêts. Les gauchistes, qui dans leur verbiage empruntent volontiers le langage des prolétaires, favorisent cette vision biaisée en mettant en avant “l’action immédiate” en faisant appel au bon vieux “sens commun” qui prétend qu’il ne faut s’occuper que de ce qui est “urgent”, dans le sens le plus étroitement mesquin du terme.

La lutte elle-même a fait néanmoins ressortir un effort remarquable d’une unification encore plus louable dans le cas de Movistar, s’agissant d’une entreprise où les travailleurs techniciens travaillent dans une grande atomisation, sans concentration dans des centres de travail, avec des effectifs fragmentés et beaucoup d’entre eux n’apparaissent pas, y compris sur le terrain juridique, en qualité de travailleurs “pour le compte de quelqu’un d’autre”, mais sont faussement considérés comme “des travailleurs indépendants” (4).

Le danger de l’enfermement de la lutte

Mais la lutte a montré que le piège principal était le corporatisme, en cherchant à résister d’une manière isolée et désespérée : c’est ce qui est arrivé aux travailleurs de Coca-Cola mais aussi à ceux de Panrico. Il y a une réaction contre les grandes centrales syndicales lorsqu’on les voit se pointer, mais cette réaction ne permet pas forcement de dépasser la logique syndicale. Il y a eu et il y a toujours une forte tendance dans les luttes à ne pas chercher explicitement l’unification, l’extension et le débat dans les assemblées, mais à se retrancher et à résister dans l’entreprise ou dans le secteur de production jusqu’à l’obtention d’un verdict judiciaire ou d’un hypothétique accord favorable.

Ces réactions qui poussent à s’enfermer chacun dans son trou, son secteur, son entreprise ou sa corporation, ont plusieurs causes. La première est claire, on vient de l’évoquer : la perte de l’identité de classe qui alimente un sentiment de vide, de ne pas savoir à qui l’on doit s’adresser pour chercher la solidarité, une volonté de s’accrocher désespérément au prétendu refuge protecteur de l’espace réduit et prétendument “proche” de l’entreprise, de la corporation, des “copains de boulot”...

Cela porte le sceau d’une situation historique que nous avons caractérisée comme celle de la décomposition du capitalisme, qui marque tous les composants de la société d’une tendance dangereuse à la dislocation, au chacun pour soi, a la dispersion. Comme nous le disons dans nos “Thèses sur la décomposition” : “le “chacun pour soi”, la marginalisation, l’atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l’exclusion des personnes âgées, l’anéantissement de l’affectivité et son remplacement par la pornographie, le sport commercialisé et médiatisé, les rassemblements de masse de jeunes dans une hystérie collective en guise de chanson et de danse, sinistre substitut d’une solidarité et de liens sociaux complètement absents. Toutes ces manifestations de la putréfaction sociale qui aujourd’hui, à une échelle inconnue dans l’histoire, envahissent tous les pores de la société humaine, ne savent exprimer qu’une chose : non seulement la dislocation de la société bourgeoise, mais encore l’anéantissement de tout principe de vie collective au sein d’une société qui se trouve privée du moindre projet, de la moindre perspective, même à court terme, même la plus illusoire".5” .

Voilà un terrain favorable à la pénétration des tendances et des organisations syndicalistes et gauchistes, toujours prêtes à ramener les luttes ouvrières vers la “zone sécurisée” de la légalité bourgeoisie, “pour leur propre bien” ou “pour la lutte” en tant que pure abstraction. Dans un climat d’isolement, de manque de réflexion, d’absence de débats et de contacts entre grévistes et travailleurs d’autres secteurs, la logique syndicale et réformiste trouve son bouillon de culture qui ouvre la voie aux organisations qui ne cherchent qu’à encadrer les ouvriers et à s’attirer leur vote.

Ces organisations disent qu’elles défendent les ouvriers, mais nous avons pu voir, avec Syriza par exemple, ce qu’elles font lorsqu’elles assument des responsabilités gouvernementales. Mais il faut aussi comprendre leur nature lorsqu’elles ne sont pas au gouvernement, quand elles n’arrêtent pas de pousser à rechercher des solutions auprès des organismes légaux des exploiteurs, de l’État, à surtout ne pas apprendre, ne pas réfléchir, ne pas débattre dans le feu de l’expérience de lutte, mais à confier la solution du conflit aux forces qui représentent le mode de production qui a provoqué et provoque tous les jours et partout ces mêmes conflits. Un exemple significatif, c’est celui de la tendance trotskiste “El Militante’’ qui applaudissait à tout rompre le fait que les ouvriers de Coca-�Cola aient mis fin à la lutte en faisant appel à la Cour de cassation pour exiger la suspension de la fermeture de l’usine de Fuenlabrada, en lançant des slogans tels que “Faire appliquer la justice dans les tribunaux’’.

Dans le cas de Movistar, la suspension de la grève en faveur “d’autres formes de lutte” veut dire que la lutte s’arrête. Depuis quelques semaines déjà, on sentait jusqu’à quel point la perte de volonté d’unification et d’extension de la lutte faisait des ravages en son sein, avec l’entrée sur scène de “nouveaux protagonistes’’ tels que Cayo Lara, leader de Izquierda Unida, ou de Pablo Iglesias, de Podemos, qu’un groupe de travailleurs, certes réduit, a cherché à écarter avec des interpellations ironiques de “Président’’ à son égard lors d’un de ses discours dans une des manifestations des grévistes.

Perspectives

Il est évident que les luttes actuelles requièrent des éléments-clé, dont on a parlé, mais qui sont encore bien lointains : ce qui apparaît presque intuitivement (la solidarité et l’auto-�organisation) exige une plus grande élaboration pour approfondir ce qui est essentiel : l’identité de classe, la conscience de classe (historique et internationale), l’extension de la lutte, qui nous aident à avancer vers la réappropriation de la théorie révolutionnaire par les masses elles-mêmes.

L’intervention contre tous les efforts pour crédibiliser l’État bourgeois auprès des ouvriers est une exigence première, contre sa démocratie et ses organes de représentation qui servent à venir à bout des conflits entre les travailleurs et leurs exploiteurs, contre les conceptions syndicalistes, ouvertement réformistes propres d’un temps révolu et dépassé, et que les organisations gauchistes instillent chez les ouvriers continuellement, particulièrement per�nicieuses dans les pays où la bourgeoisie a su se doter d’un appareil démocratique bien huilé, avec une longue et profonde expérience politique face à des situations comme celle de ces luttes. Et, dans la mesure du possible, la nécessaire intervention des révolutionnaires dans ces grèves et leur participation en tant que facteur actif dans la prise de conscience et dans ce combat contre les conceptions réformistes et leurs représentants, démocratiques ou pas, à la solde de l’État, qui auront toujours une influence et une présence dans les luttes du prolétariat, étant elles-mêmes un facteur actif dans le sens contraire, celui de la désagrégation, de la dislocation et de la démoralisation, physique ou idéologique.

Il est important d’élaborer des critiques, des bilans et de les faire connaître dans les luttes en exprimant notre solidarité, non pas comme des groupes extérieurs, mais comme faisant partie d’une même classe qui lutte. Il est important d’être présents dans ces luttes parce qu’elles expriment la réalité vivante de la lutte de classe dans son niveau immédiat, elles nous apportent des éléments pour l’approfondissement du travail théorique à accomplir, elles nous aident à mettre en rapport les luttes immédiates avec la lutte révolutionnaire et à mettre en avant la perspective historique de notre classe.

AP, organe de presse du CCI en Espagne, 23 juillet 2015

1 Il va sans dire, mais c’est mieux en le disant, que le communisme n’a rien à voir avec la société capitaliste d’État et d’encasernement qui a régné sous l’ancienne URSS et qui, aujourd’hui, continue à régenter des pays faisant régner l’exploitation capitaliste tels que la Corée du Nord, Cuba ou la Chine.

2 https://fr.internationalism.org/icconline/201406/9097/assembl-es-et-solidarit-piliers-force-lutte-du-quartier-ouvrier-gamonal-burgos [6]

3 Sur toutes ces luttes et mouvements mentionnés ici, vous pouvez trouver des analyses sur notre site : https://fr.internationalism.org [7]

4 Pour les lecteurs hors de l’Espagne, il faut savoir que dans ce pays il y a des ouvriers prétendument “à leur compte” qui travaillent pour une entreprise. On les considère légalement comme "indépendants" et même comme de "petits entrepreneurs" : ce sont des ouvriers qui font des travaux typiques d’un ouvrier salarié mais chacun dans son coin et qui, en tant que techniciens hautement qualifiés, sont amenés à gérer plus "librement" et de manière faussement "autonome" leur emploi du temps et leur travail. Cette situation légale et sociale qui favorise une catégorisation sociologique confuse est significative d’une tendance idéologique qui pousse de façon générale les prolétaires à la perte de vue de leur identité de classe.

5 Revue Internationale n°107 [8], 4e trim. 2001.

Géographique:

- Espagne [9]

Rubrique:

Explosion meurtrière de Tianjin (Chine): apprendre de tout, ne rien oublier !

- 1181 lectures

Nous publions ci-dessous la réaction, traduite de l’espagnol, d’un de nos contacts qui exprime bien l’indignation et la colère que tous les prolétaires et les révolutionnaires doivent ressentir face aux explosions de produits toxiques qui ont récemment entraîné la mort ou intoxiqué des centaines d’ouvriers en Chine (où une autre explosion, le 23 août, dans une usine de produits chimiques, cette fois dans le sud du pays, près de la ville de Zibo, a allongé la liste des victimes : un mort et 9 blessés supplémentaires) et qui constituent bel et bien comme le dit notre sympathisant un assassinat odieux perpétré par le système capitaliste en phase de décomposition. Cette dénonciation est d’autant plus nécessaire que cet événement tragique vient alimenter une campagne idéologique pointant du doigt la responsabilité des seules autorités chinoises, comme ce fut le cas naguère, polarisant sur l’archaïsme et la vétusté des infrastructures, l’incurie et la négligence des “régimes des pays de l’Est” lors de la catastrophe de Tchernobyl de sinistre mémoire. C’est là-aussi compter sur “l’oubli des masses” en tentant d’évacuer le fait que les témoignages implacables des catastrophes intimement liées à la folie du capitalisme et à son avidité insatiable de profits jalonnent les drames de pays situés au cœur même du système capitaliste, de Fukushima à l’usine AZF de Toulouse en passant par Seveso ou Three Mile Island. Oui, dans leurs luttes et par leur détermination à se battre contre lui, les prolétaires doivent “apprendre de tout” et “ne rien oublier”…

Le 12 août dernier, à 22 h 50 se déclarait un petit incendie dans des entrepôts du quartier de Bihai, dans la ville portuaire de Tianjin, en Chine. Quelques pompiers se sont rendus sur les lieux. Une quarantaine de minutes plus tard, on enregistrait une terrifiante explosion, équivalente à celle de 3 tonnes de TNT et quelques secondes après, une autre explosion brutale équivalant cette fois à 21 tonnes de TNT qui a pu être observée même par les satellites qui tournent autour de la terre.

Pourquoi une explosion si terrible s’est-elle produite ? Ces entrepôts n’étaient pas des entrepôts quelconques, il s’agissait d’entrepôts où étaient stockés des produits dangereux abritant plus de trois mille tonnes de produits potentiellement nuisibles pour l’être humain. Tout cela étant situé dans une zone industrielle où, bien entendu, ne vivent seulement que des ouvriers.

Vraisemblablement, le carbure de calcium stocké là a pu provoquer une réaction de mélange détonant avec l’eau qu’ont déversé les pompiers qui essayaient d’éteindre l’incendie, le transformant ainsi en acétylène explosif. Une explosion de cet acétylène aurait été un détonateur suffisant pour une réaction en chaîne sur les autres produits stockés, provoquant une explosion beaucoup plus forte. Pour le moment, le bilan provisoire établi est de 114 morts et, initialement, 720 personnes ont été admises dans les hôpitaux. Il faut ajouter que l’entrepôt recelait 700 tonnes de cyanure de soude, une substance hautement toxique pour l’être humain qui s’est répandue et a contaminé toute la zone.

Mais bien au-delà des chiffres, des causes techniques de la catastrophe, des événements et des faits, une chose est soigneusement cachée : c’est la logique inhumaine du capital qui porte là un nouveau coup à la classe ouvrière et qu’elle paie de son sang, c’est un nouvel outrage contre toute l’humanité qui continue à vivre sur cette planète. En 1915, dans sa brochure L’ennemi est dans notre propre pays, le révolutionnaire Karl Liebknecht disait déjà : “Les ennemis du peuple comptent sur l’oubli des masses mais nous, nous combattons leur spéculation avec le mot d’ordre suivant : apprendre de tout, ne rien oublier, ne rien pardonner !”

Cette consigne reste aujourd’hui pleinement valide. Pourquoi des entrepôts de cette nature existent-ils, si ce n’est à cause de la nécessité de réduire les coûts de production de l’accumulation capitaliste ? Pourquoi des ouvriers sont-ils obligés de vivre à côté de ces monstrueuses bombes potentielles si ce n’est pour rentabiliser au maximum l’espace où entasser une population exploitable et sacrifiable à merci sur l’autel du Moloch capitaliste ?

Dans sa phase de décomposition, le capitalisme perd le peu de capacité de contrôle et de fonctionnement “raisonnable” qui lui restait. C’est pour cela qu’on envoie des pompiers éteindre un incendie avec des lances à eau dans un entrepôt rempli de substances ne pouvant que réagir avec violence à son contact.

Ainsi, le capitalisme a perdu à la fois ses lieux de stockage, ses infrastructures industrielles mais aussi s’est arrêtée l’activité d’un port par lequel transitaient 40 % des véhicules importés, le géant de l’entreprise minière BHP Billiton a dû suspendre toute son activité portuaire, Renault y a perdu 1500 voitures et Hyundai 4000, Toyota et John Deere ont été contraints d’interrompre leur production, il y a 17 000 bâtiments endommagés, etc. La folie capitaliste de l’accumulation s’est retournée comme un gigantesque boomerang et le capitalisme démontre chaque fois davantage son incapacité de perpétuer son mode de production.

Mais si la bourgeoisie a perdu dans cette catastrophe, provoquée par le propre monstre sanguinaire qu’elle chevauche, ceux qui ont perdu le plus, ce sont les prolétaires. Qu’est-ce que représente toute la production industrielle de Toyota, John Deere et BHP Billiton par rapport à la vie d’un seul prolétaire ? Avec tous les ouvriers qui se sont retrouvés sans foyer et, même pire, avec les ouvriers que l’infâme gouvernement chinois cherche à reloger dans un périmètre complètement contaminé par le cyanure ? Rien !

Face à cette dure réalité, face à ces humiliations continuelles de la part de la bourgeoisie et du gouvernement chinois ont surgi quelques faibles protestations. Mais ce sont des protestations plongées dans le bourbier du démocratisme et de la légalité qui mettent en avant qu’on ne connaissait pas la nature des produits stockés alors qu’on aurait dû la connaître, qu’ils étaient trop proches, ne respectant pas les normes de sécurité prévues par la loi…

Il reste encore à s’élever en Chine une véritable voix prolétarienne, une voix qui dise clairement : non à l’assassinat de nos frères de classe, non à ces conditions de vie, une vie asservie et humiliante dans des villes-usines et non à la logique immonde du capital !

Il reste à s’élever, en résumé, une voix qui parle de ce qui reste d’humain dans l’homme. Pourtant, nous voulons, nous devons être cette voix qui proclame : “Apprendre de tout, ne rien oublier ! Ne rien pardonner ! Tianjin est un assassinat !”

Comunero, 24 aoùt 2015

Géographique:

- Chine [10]

Rubrique:

Et si le temps n’existait pas ? de Carlo Rovelli (I): la pensée en mouvement

- 1852 lectures

Et si le temps n’existait pas ?, le titre du livre 1 du physicien Carlo Rovelli 2 pose une question qui peut sembler de prime abord fort étrange, voire absurde. Chaque jour, l’homme perçoit, éprouve même, le temps qui passe. Les horloges, les réveils et les montres omniprésents et égrenant les secondes. Le train que l’on voit partir depuis le quai, tout essoufflé, plié en deux et les mains sur les hanches. Les enfants qui grandissent. Ou les rides aux coins des yeux. Tout, absolument tout, semble justifier sans discussion possible l’existence implacable du temps et de ses effets.

Vraiment ? Pour celui qui voyage peu, la terre ne semble-t-elle pas plate, ornée de quelques bosses et creux ? L’idée d’une terre ronde avec “dessous” des gens qui marchent “la tête en bas” sans “tomber”, n’est-elle pas également contraire à l’intuition ? Et que dire de cette terre qui tourne autour du soleil alors que nous voyons tous et chaque jour, le soleil se “lever” à l’est et se “coucher” à l’ouest ?

L’histoire de la science a confirmé ce que les philosophes grecs avaient déjà compris il y a plus de 2500 ans : nos sens peuvent nous tromper ; il est nécessaire d’aller au-delà de la perception sensible immédiate pour accéder à la vérité. Alors peut-être l’hypothèse de Carlo Rovelli vaut-elle la peine d’être considérée sérieusement. Pour quelles raisons ce scientifique affirme-t-il que le temps n’est fondamentalement qu’une illusion ?

L’illusion du temps qui passe

Depuis Einstein, l’humanité sait qu’il y a un hic au tic-tac de nos pendules : le temps est relatif. Il ne s’écoule pas partout de la même manière. Plus la vitesse de déplacement est grande ou la gravité forte, plus l’écoulement du temps ralentit. Le film à très grand succès de Christopher Nolan sorti en 2014, Interstellar, a justement mis au centre de son histoire cette découverte scientifique : les protagonistes vieillissent différemment selon qu’ils sont sur terre ou qu’ils voyagent dans l’espace ou qu’ils s’installent sur telle ou telle autre planète pourvue d’une gravité différente. Le héros, un cosmonaute envoyé dans l’espace en début de film, retrouvera ainsi à la fin de l’aventure sa fille restée sur terre sous les traits d’une très vieille dame, alors que lui-même n’a vécu que quelques mois. S’il s’agit là de science-fiction, il est néanmoins exact et vérifié expérimentalement que le temps est effectivement relatif. Par exemple : si deux horloges atomiques (les plus précises à l’heure actuelle) sont déclenchées simultanément, puis que l’une reste sur la terre ferme alors que l’autre part faire un tour en avion afin de s’éloigner de 10 km de la masse de la terre et de sa gravité, alors les cadrans indiqueront deux résultats différents, celle qui s’est momentanément éloignée aura “vécu” moins longtemps de quelques milliardièmes de secondes que son homologue.

Le temps n’est donc pas ce tic-tac régulier, immuable et implacable. Mais Carlo Rovelli va plus loin encore en avançant l’hypothèse que le temps en réalité n’existe pas : “... nous ne mesurons jamais le temps lui-même. Nous mesurons toujours des variables physiques A, B, C… (oscillations, battements, et bien d’autres choses), et nous comparons toujours une variable avec une autre. Et pourtant, il est utile d’imaginer qu’il existe une variable t, le “vrai temps”, que nous ne pouvons jamais mesurer, mais qui se trouve derrière toute chose. [...] Plutôt que de tout rapporter au “temps”, abstrait et absolu, ce qui était un “truc” inventé par Newton, on peut décrire chaque variable en fonction de l’état des autres variables […]. Tout comme l’espace, le temps devient une notion relationnelle. Il n’exprime qu’une relation entre les différents états des choses.” Et donc : “L’espace et le temps usuel vont tout simplement disparaître du cadre de la physique de base, de la même façon que la notion de “centre de l’Univers” a disparu de l’image scientifique du monde” (pp. 100 à 103). Le temps n’existerait pas fondamentalement, mais proviendrait d’une illusion due à notre connaissance ou à notre perception limitée de l’Univers : “... le temps est un effet de notre ignorance des détails du monde. Si nous connaissions parfaitement tous les détails du monde, nous n’aurions pas la sensation de l’écoulement du temps.” (pp. 104-105).

Autrement dit, l’Univers est constitué d’interactions permanentes, d’une série infiniment complexe de causes et d’effets. A modifie B qui modifie à son tour C mais aussi peut-être A lui-même, etc. Ainsi l’Univers est en mouvement, se modifie sans cesse et ce sont ces changements, ces interactions que nous percevons. Seulement, notre existence se déroulant avec peu de variables fondamentales, toujours sur terre ou à proximité et à des vitesses extrêmement modestes comparées à celle de la lumière, toutes ces interactions nous apparaissent comme dictées selon une composante physique de l’Univers que l’homme a appelé “le temps”. A notre échelle, le tic-tac de la pendule est imperturbable ; nous ne percevons jamais les différences de quelques milliardièmes de seconde qui peuvent intervenir ici ou là sur terre selon notre vitesse de déplacement ou notre altitude. Newton lui-même a intégré cette notion “temps” comme une composante fondamentale de l’ensemble de sa physique. Seulement, ce que nous dit Carlo Rovelli, c’est que, lorsque nous observons le pendule de l’horloge se balancer, nous avons l’illusion d’observer l’écoulement de “secondes” alors que nous ne faisons que mesurer un enchaînement d’interactions au sein du mécanisme de l’horloge. Et c’est pourquoi la physique moderne peut se passer intégralement de la notion “temps” au sein de ses équations : “au lieu de prédire la position d’un objet qui tombe “au bout de cinq secondes”, nous pouvons prédire sa chute “après cinq oscillations du pendule”. La différence est faible en pratique, mais grande d’un point de vue conceptuel, car cette démarche nous libère de toute contrainte sur les formes possibles de l’espace-temps” (p. 115).

Il n’est ni de la compétence de l’auteur de cet article ni du rôle d’une organisation révolutionnaire comme le CCI de valider ou d’invalider une hypothèse en cours de débat dans le monde scientifique. En revanche, au-delà de l’intérêt nécessaire pour les avancées de la pensée en général, la méthode et l’approche de la science qui sous-tendent ces avancées sont aussi une base nécessaire à assimiler pour essayer de comprendre le monde et la société. Le temps existe-t-il ? Nous ne pouvons trancher mais la démarche de Carlo Rovelli est une source d’inspiration pour la réflexion. Car il y apparaît un trésor bien plus grand que le résultat de ses recherches, à savoir le chemin qui l’y a mené : une pensée en mouvement.

Une vision dynamique de la science

De la conception d’un univers en constante évolution constitué d’une série d’interactions d’une infinie complexité découle une vision dynamique de la science et de la vérité. Si l’Univers est en mouvement, pour le comprendre, la pensée doit l’être aussi : “Avec la science, j’ai découvert un mode de pensée qui d’abord établit des règles pour comprendre le monde, puis devient capable de modifier ces mêmes règles. Cette liberté, dans la poursuite de la connaissance, me fascinait. Poussé par ma curiosité, et peut-être par ce que Frederico Cesi, ami de Galilée et visionnaire de la science moderne, appelait “le désir naturel de savoir”, je me suis retrouvé, presque sans m’en rendre compte, immergé dans des problèmes de physique théorique” (p. 5). Carlo Rovelli s’inscrit donc en faux contre une vision figée de la science, qui établirait des vérités absolues et éternelles. Au contraire, pour lui, “... la pensée scientifique est consciente de notre ignorance. Je dirais même que la pensée scientifique est la conscience même de notre grande ignorance et donc de la nature dynamique de la connaissance. C’est le doute et non pas la certitude qui nous fait avancer. C’est là, bien sûr, l’héritage profond de Descartes. Nous devons faire confiance à la science non parce qu’elle offre des certitudes mais parce qu’elle n’en a pas” (pp. 70-71).