Révolution Internationale n°440 - mai-juin 2013

- 1233 lectures

Tensions autour de la Corée du Nord: le capitalisme menace la survie de l’humanité

- 1300 lectures

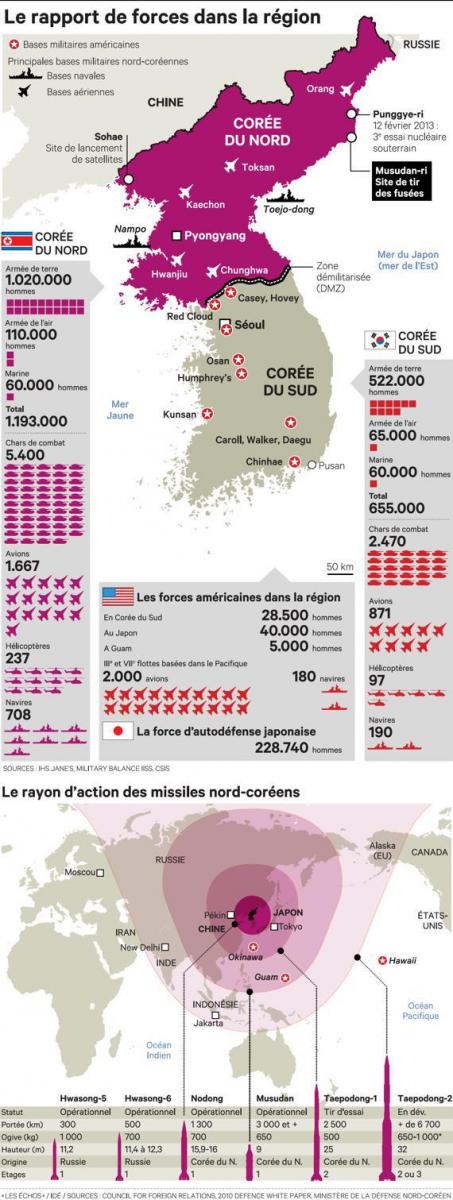

"Surenchère militaire en Corée du Nord", "La Corée du Nord annonce qu’elle est en état de guerre avec le Sud", "La Corée du Nord menace de frapper les États-Unis", "Menace de guerre nucléaire"… les titres étalés à la Une des journaux ces dernières semaines ont de quoi donner des sueurs froides. Mais contrairement à la propagande que l’on nous sert matin, midi et soir, cette tension militaire palpable n’est pas le fruit des seuls cerveaux malades des dirigeants nord-coréens. Toute l’Asie du Sud-Est est prise dans cette spirale. Ainsi, par exemple, au cours des derniers mois, le Japon n’a cessé de se disputer avec la Chine le contrôle des îles Senkaku/Diyao et avec la Corée du Sud celui de l’île de Takeshima/Dokdo, à grands coups de déclarations belliqueuses et de campagnes nationalistes. D’ailleurs, pour réellement comprendre ce qui se déroule aujourd’hui en Corée, il est impératif d’étudier l’histoire moderne, très dense, des conflits qui ont ravagé l’Asie.

Les racines du conflit

Durant la Première Guerre mondiale, l’Asie orientale a été relativement épargnée. Mais au cours de la Seconde, la déflagration n’en fut que plus terrible : probablement plus de 20 millions de morts !1 Et la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, si elle a signifié la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, n’a en rien ouvert une période de "paix". Une guerre n’a fait qu’en chasser une autre : la nouvelle sera nommée "Froide". Dès 1945, alors que les ruines n’ont pas encore fini de fumer, l’Union Soviétique et les États-Unis entrent en conflit pour le contrôle de l’Asie. Telle est la cause réelle du largage des premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : alors que le Japon est déjà à genoux (Tokyo a été écrasé sous un tapis de bombes incendiaires pendant l’hiver 1944/1945), les États-Unis veulent démontrer toute leur puissance et bloquer l'avancée de leur nouvel ennemi numéro un, l’URSS. En Chine aussi, cette même confrontation fait rage. La Russie soutient l’Armée Rouge de Mao et les États-Unis, les troupes de Chiang Kai Shek. La Chine est ainsi le premier pays à être divisé en un territoire pro-russe (La République Populaire de Chine) et une partie pro-américaine (Taiwan). Aujourd’hui encore, ces deux nations dirigent l’une contre l’autre un arsenal militaire terrifiant.

L’histoire de la Corée s’inscrit en plein dans cette opposition frontale du bloc de l’Est et du bloc de l’Ouest. En 1945, après la défaite des occupants japonais, alors que les troupes russes se préparaient à occuper toute la péninsule coréenne, les États-Unis ont forcé la Russie à accepter une occupation conjointe de la Corée. La Corée fut ainsi divisée le long du 38e parallèle. La guerre de Corée de 1950-1953 a été un des premiers et des plus sanglants conflits de la Guerre Froide (Trois millions de morts, Séoul et Pyongyang rasés plusieurs fois). Le pays est depuis resté divisé et les armées n’ont cessé d’être en alerte.

L’escalade actuelle s’inscrit dans cette continuité. Ses racines plongent dans le découpage impérialiste, la fragmentation du monde en nations engagées dans des luttes à mort pour leur survie. La Corée n’est donc en rien une exception. L’ensemble de l’Europe a été divisée après 1945 en deux blocs (l’Allemagne est restée divisée jusqu’en 1989) ; le sous-continent indien a été découpé entre Pakistan, Bangladesh et Inde ; le Vietnam a été divisé ; en 1990, la Yougoslavie a été déchirée par de nombreuses guerres de sécession et est aujourd’hui fragmentée en Serbie, Bosnie, Croatie, Slovénie, Monténégro et Macédoine ; les territoires de l’ex-Empire ottoman au Moyen-Orient ont été morcelés en de nombreuses petites nations constamment en guerre avec, en plus, la fondation d’Israël au milieu de ce paysage qui a créé une autre zone de guerre permanente… Tout cela montre que la formation de nouvelles nations ne représente plus un progrès pour l’humanité mais engendre la mort et la désolation.

L’échiquier impérialiste actuel

-

La Chine

Le régime nord-coréen a été soutenu par la Chine dès ses premiers jours d’existence car elle y a vu la possibilité de constituer une zone "tampon" entre elle-même et le Japon. Aujourd’hui encore, derrière la Corée du Nord, se dresse le géant chinois. La Chine utilise l’attitude belliqueuse du régime de Pyongyang : les forces armées de ses adversaires (Corée du Sud, Japon et États-Unis) doivent se concentrer sur cette Corée du Nord belliciste et sont ainsi contraintes de délaisser un peu la Chine. Et l’idée d’une réunification des Corées du Nord et du Sud (sous domination sud-coréenne) et la perspective de base américaine près de la frontière chinoise ne peut que renforcer sa détermination. Mais une défaite du régime nord-coréen dans une confrontation militaire avec les États-Unis représenterait un affaiblissement significatif de la Chine. Elle doit donc essayer de "réfréner" la Corée du Nord, tout en la laissant les troupes américaines mobilisées contre elle. Il s’agit là d’un jeu dangereux à l’équilibre instable.

-

La Russie

La Russie quant à elle, comme dans beaucoup d’autres zones de conflit depuis 1989, se retrouve dans une position contradictoire. D’un côté, elle a été une rivale de la Chine depuis les années 1960 (après l’avoir soutenue au début de la Guerre Froide), mais depuis la montée de la Chine en tant que "puissance émergente" au cours de la dernière décennie, la Russie a pris le parti de la Chine contre les États-Unis tout en voulant limiter sa montée en puissance. En ce qui concerne la Corée du Nord, la Russie ne veut pas que les États-Unis y accroissent leur présence.

-

Les États-Unis

Les États-Unis n’ont jamais été prêts à laisser la Corée tomber dans les mains de la Chine et de la Russie. Dans la situation présente, ils sont de nouveau les défenseurs indéfectibles de la Corée du Sud et du Japon. Bien sûr, leur objectif majeur est de freiner la Chine. Jusqu’à un certain point, les menaces militaires nord-coréennes sont une justification bienvenue pour les États-Unis afin d'accroître leur arsenal de guerre dans le Pacifique (ils ont déjà déplacé plus d’armes à Guam, en Alaska et en Corée). Naturellement, ces armes peuvent être utilisées contre la Corée du Nord, mais aussi contre la Chine. En même temps, tout pays qui peut défier ou même directement menacer les bases américaines à Guam ou en Alaska – comme le prétend la Corée du Nord – contribue à un affaiblissement de la domination américaine. Ainsi, en plus de l’affaiblissement des positions de l’Oncle Sam par la Chine, les ambitions nord-coréennes de menacer les États-Unis avec des armes nucléaires ne peuvent être tolérées par ces derniers. La politique américaine de containment (ou endiguement) de la Chine contribue significativement à alimenter les tensions avec la Corée du Nord.

-

Le Japon

Le Japon est dans une situation extrêmement complexe et pleine de contradictions. En tant qu’ennemi ancestral de la Chine, il se sent le plus menacé par elle et son allié, la Corée du Nord. En même temps, le Japon est en conflit avec la Corée du Sud à propos des îles Dokdo/Takeshima. Le dilemme est tout aussi cornélien avec les États-Unis : depuis la disparition du bloc russe après 1989, la Japon a eu comme objectif de desserrer l’étreinte américaine ; mais du fait de l’émergence de la Chine et des conflits répétés et de plus en plus aigus avec la Corée du Nord, le Japon n’a pas pu réduire sa dépendance vis-à-vis du pouvoir militaire des États-Unis. Si la Corée devait être réunie, le Japon aurait à faire face à un autre plus grand rival dans la région. Le Japon qui a occupé la Corée pendant plus de trois décennies aurait aussi –paradoxalement – à regretter de voir disparaître l’Etat-tampon Nord-coréen. L’accroissement récent des tensions avec la Chine et la Corée du Nord a été un heureux prétexte pour le gouvernement japonais afin d’accroître ses dépenses d’armement.

Ainsi, presque exactement 60 ans après la fin de la guerre de Corée en 1953, les mêmes forces s’opposent les unes aux autres ; l’Asie extrême-orientale est une zone de conflits permanents aux retombées mondiales.

Corée du Nord, Corée du Sud: deux régimes ennemis jurés de la classe ouvrière

Le régime de la Corée du Nord n’est pas venu au pouvoir suite à un soulèvement ouvrier mais seulement grâce à l’aide militaire de la Russie et de la Chine. Dépendant entièrement de ses patrons staliniens, le régime a orienté ses ressources vers le maintien et l’expansion de son appareil militaire. En conséquence de cette militarisation gigantesque, sur une population de 24,5 millions, le pays affirme disposer d’une armée de métier forte de 1,1 million d’hommes et de 4,7 millions de réservistes. Comme tous les ex-pays staliniens de l’Europe de l’Est, l’économie de la Corée du Nord n’a pas de produits civils concurrentiels à offrir sur le marché du commerce mondial. L’hypertrophie du secteur militaire signifie que durant les six dernières décennies, il y a eu des rationnements permanents de nourriture et des produits de consommation. Depuis l’effondrement du bloc russe en 1989, la production industrielle a chuté de plus de 50%. La population a été décimée par une famine au milieu des années 1990, famine qui apparemment n’a pu être stoppée qu’après des dons de nourriture par la Chine. Même aujourd’hui, la Corée du Nord importe 90% de son énergie, 80% des biens de consommation et approximativement 45% de sa nourriture de Chine.

Si la classe dominante n’a rien à offrir à sa population que la misère, la faim et la répression, allant de pair avec une militarisation permanente, et si ses entreprises ne peuvent en rien être compétitives sur le marché mondial, le régime peut seulement essayer de gagner "la reconnaissance" grâce à sa capacité de menacer et de faire du chantage au niveau militaire. Un tel comportement est l’expression typique d’une classe en ruine, qui n’a rien à offrir à l’humanité sinon la violence, l’extorsion et la terreur. L’attitude de menacer ses rivaux avec toutes sortes d’attaques militaires montre à quel point la situation est devenue imprévisible. Ce serait donc une erreur de sous-estimer le réel danger d’escalade dans la situation. La montée des tensions impérialistes ne sont jamais simplement des "bluffs" ou des "fanfaronnades" ou une "diversion". Tous les gouvernements dans le monde sont happés par la spirale du militarisme. La classe dominante n’a pas de contrôle réel sur le cancer du militarisme. Même s’il est évident que dans le cas d’une attaque de la Corée du Nord contre la Corée du Sud ou contre les États-Unis, cela mènerait à un affaiblissement considérable, si ce n’est pas à l’effondrement du régime tout entier et de l’État, nous devons savoir que la classe dominante ne connaît aucune limite à la politique de la terre brûlée. Le cas de la Corée du Nord montre qu’un État tout entier peut être prêt au "suicide". Même si la Corée du Nord est extrêmement dépendante de la Chine, la Chine ne peut pas être sûre d’être en mesure de "freiner" le régime de Pyongyang qui vient de montrer une nouvelle dimension de sa folie.

Avec ce régime nord-coréen si ouvertement va-t-en-guerre, le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud peuvent facilement se présenter aujourd’hui comme "d’innocentes victimes". Il faut donc ici rappeler que l’histoire a maintes fois démontré à quel point les "grandes démocraties" n’étaient pas moins barbares que les pires dictatures !

La Corée du Sud n’est ainsi pas moins féroce que sa voisine du nord. En mai 1948, le gouvernement Rhee (soutenu par les États-Unis dans le Sud) a organisé un massacre de 60 000 personnes environ à Cheju, un cinquième des résidents de l’île. Pendant la guerre de 1950-1953, le gouvernement sud-coréen a assassiné avec la même intensité que les troupes du Nord. Pendant la période de reconstruction, sous Rhee ou sous Park Chung-Hee, quand des manifestations de colère ouvrières ou étudiantes explosaient, le régime recourait à la répression sanglante. En 1980, un soulèvement populaire à plus grande participation ouvrière à Kwangju a été écrasé. Aujourd’hui encore, la loi sur la Sécurité Nationale autorise le gouvernement à faire la chasse à toute voix critique du régime, en accusant n’importe qui d’être un agent de la Corée du Nord. Dans tant de grèves et de manifestations d’ouvriers ou d’étudiants ou même de "citoyens ordinaires" (voir par exemple Ssangyong ou "la manifestation des bougies allumées"), l’État sud-coréen a constamment utilisé la répression. Et la clique au pouvoir sud-coréenne est tout autant déterminée à utiliser des moyens militaires contre son rival du Nord. Récemment, Séoul a eu pour objectif de développer des armes nucléaires ! L’histoire le montre : aucun régime n’est meilleur qu’un autre ; les deux sont des ennemis jurés des travailleurs. Les travailleurs ne peuvent se ranger d’aucun côté.

L’accroissement récent des tensions en Asie cristallise les tendances destructives du capitalisme. Mais le conflit récent n’est pas qu’une simple répétition des conflits passés, le danger est devenu beaucoup plus grand pour l’humanité. Ce système pourrit sur pied : il est à la fois de plus en plus lourdement armé et de moins en moins rationnel. Des dictateurs fous contrôlant la puissance nucléaire aux grandes puissances face à face et prêtes à tout, le capitalisme est une véritable épée de Damoclès suspendue au dessus de nos têtes.

Mais le potentiel pour abatture ce système barbare et créer une nouvelle société, sans guerre ni classe sociale, demeure présent aussi. Au temps de la guerre de Corée et de la Guerre Froide, la classe ouvrière était défaite et incapable de relever la tête. Seul, un petit nombre infime de révolutionnaires de la Gauche Communiste défendait une position internationaliste. Aujourd’hui, le prolétariat en Asie du Sud-Est ne veut pas sacrifier sa vie dans l’avancée mortelle du capitalisme. Pour que l’humanité ne sombre pas dans la barbarie, la classe ouvrière doit rejeter le patriotisme et l’engrenage militariste. Non à "un front uni avec le gouvernement" ! Non à la guerre impérialiste ! La seule solution pour la classe ouvrière est de combattre résolument contre sa propre bourgeoisie, au Nord comme au Sud. Cette position internationaliste a déjà été défendue en 2006 à une Conférence de révolutionnaires. Trois groupes et sept personnes ont ainsi signé une "Déclaration internationaliste depuis la Corée contre la menace de guerre [4]" qui s’achevait par ces deux points :

-

"Affirmons notre entière solidarité envers les travailleurs de la Corée du Nord et du Sud, de Chine, du Japon, de Russie qui seront les premiers à souffrir en cas d'un déclenchement des affrontements armés.

-

Déclarons que seule la lutte des ouvriers à l'échelle mondiale peut mettre fin pour toujours à la menace de la barbarie, de la guerre impérialiste et de la destruction nucléaire qui est suspendue sur l'humanité sous le capitalisme."

Les révolutionnaires doivent reprendre partout ce mot d’ordre.

D et P (17 avril)

1 Notamment à travers le terrible conflit sino-japonais entre 1937 et 1945.

Rubrique:

Chypre: sous le paradis fiscal, l’enfer capitaliste

- 1099 lectures

Le samedi 16 mars au matin, la radio annonce au million d’habitants de l’île de Chypre qu'un plan d'aide européen a été accordé au pays et que celui-ci implique la mise en place d'une taxe de 6,75% sur les dépôts jusqu'à 100 000 euros et de 9,9% pour les dépôts supérieurs à ce montant. Évidemment, tout le monde se rue vers les banques pour retirer son argent. En vain ! Les banques et les marchés sont fermés, les retraits aux guichets automatiques sont limités. Pendant plus d’une semaine, la population va vivre ainsi, dans un pays à l’arrêt, sans savoir de quoi demain sera fait. Finalement, après maints rebondissements (un rejet du plan européen au parlement chypriote, de multiples tractations officielles et dans les coulisses…), la taxe qui frappait les petits épargnants est annulée mais, en contrepartie, les comptes supérieurs à 100 000 euros sont plus durement touchés (par exemple ceux de la Banq of Cyprius – première banque du pays – devraient subir des pertes allant de 30 à 40%) et la deuxième banque du pays, Laïki Banque est mise en faillite.

Pour expliquer ce cataclysme, tout et surtout n’importe quoi a été avancé. "C’est la faute à Merkel !", "C’est la faute à l’Union Européenne !", "C’est la faute au FMI !" a-t-il été affirmé à tous ceux qui subissaient les attaques ou qui se sentaient solidaires des familles ouvrières touchées. "C’est la faute à l’irresponsabilité des Chypriotes !", "C’est la faute aux capitaux internationaux qui blanchissent leur argent !", "Il s’agit d’une lutte saine et nécessaire contre les dérives nocives du monde de la finance !" était-il au contraire été assuré pour légitimer les coups de fouets claquant sur l’économie chypriote.

En réalité, toutes ces explications ne sont pas seulement de grossiers et pathétiques mensonges, elles sont surtout un poison pour les consciences et la lutte ouvrière car y adhérer implique :

soit combattre Merkel, l’UE, le FMI ;

soit combattre les "dirigeants irresponsables", les "financiers véreux", les "excès du capital".

Dans les deux cas, la colère et la réflexion sont détournées des racines réelles de la situation dramatique actuelle : le capitalisme. Pire ! En accusant seulement certaines parties, tel individu, tel gouvernement ou telle institution, en faisant croire à la possibilité d’un capitalisme plus humain, la bourgeoisie pousse finalement les exploités à prendre la défense de ce système qui les avilit !

Pour étayer sa propagande, la bourgeoisie s’appuie sur l’apparence des choses, sur ce qui semble évident, sur le bon sens commun de chacun. Or, comme l’écrivait Albert Einstein, "Ce qu'on appelle le bon sens est en fait l'ensemble des idées reçues qu'on nous a inculquées jusqu'à 18 ans"… et même après, pourrait-on rajouter. Alors, à nous de faire un véritable effort théorique pour aller au-delà des apparences et découvrir les véritables causes du marasme actuel, à Chypre comme partout dans le monde.

L’histoire de Chypre1

Chypre est par sa position géographique, depuis toujours, un lieu de passage, hautement convoité et disputé. Cette île fut ainsi, à la préhistoire, l’un des premiers points de contact entre l’Orient et l’Occident. Indépendante au Moyen-Âge, elle fut ensuite tour à tour le fleuron des républiques de Gênes et de Venise. En 1571, les Chypriotes passèrent sous domination Ottomane. S’en suivit un long déclin, jusqu’à ce qu’au XIXe siècle arrive un nouveau maître : la Grande-Bretagne. Cette dernière l’ajouta à Gibraltar et Malte sur la route maritime conduisant à l’Égypte et au Levant. Chypre en tira alors profit, s’éveillant de sa torpeur, mais sans que cela se transformât pour elle en véritable sursaut.

L’île acquit son "indépendance" en 1960. En 1963 et 1964, la communauté turque fut victime d’atrocités. Le 6 août 1964, l’aviation turque bombarda Tillyria en représailles. Dans le contexte de la Guerre Froide où les Américains s’appuyaient dans la zone sur leurs alliés turcs et iraniens, voire irakiens, il ne pouvait être question de laisser Chypre devenir le Cuba de la Méditerranée. Washington et Ankara, craignant une intervention soviétique dans l’île, s’entendirent pour accepter l’unification de Chypre à la Grèce, à condition que l’armée turque eût une base identique à celles des Anglais. Or, contre toute attente, le président d’alors, Makarios, refusa, désormais défenseur farouche de l’indépendance de son pays. Pour la première fois, l’armée turque intervint et les premiers déplacements de populations se produisirent spontanément. Peu après, les États-Unis, inquiets de la faiblesse de la Grèce et craignant toujours une intervention russe, précipitèrent la chute de la monarchie par l’instauration, le 21 avril 1967, d’une dictature des colonels. Or, ces mêmes militaires, partisans du rattachement à la Grèce, supportèrent mal l’indépendantisme de Makarios dont, par ailleurs, les Américains se défiaient, craignant qu’il ne prît au sérieux la réputation qu’on lui avait faite de "Castro de la Méditerranée".

Le 15 juillet 1974, les premiers, sans opposition des seconds, firent un coup d’État. Le 20 juillet, la Turquie, craignant le rattachement à la Grèce, débarqua 7000 de ses soldats pour "protéger les musulmans". Les Turcs souhaitant deux États géographiquement et ethniquement distincts, réunis sous l’autorité d’un État fédéral aux pouvoirs limités, organisèrent le déplacement des chrétiens vers le Sud et des musulmans vers le Nord. La partie Sud, chrétienne, entendit représenter la totalité de Chypre, ce que la communauté internationale lui reconnut. La partie Nord, musulmane, franchit un pas en 1983, en se déclarant indépendante, mais les instances internationales ont toujours ignoré cette décision. Ainsi, depuis 1989, Chypre est le dernier pays européen partagé par une ligne de démarcation et dont la capitale est divisée par un mur.

Chypre tira alors profit d’un autre conflit régional, celui de la guerre du Liban. Pendant une décennie, les capitaux libanais qui fuyaient un pays en guerre, s’investirent dans une transformation spectaculaire de la région Sud. Avec le retour de la paix au Liban, Chypre put craindre un reflux des investissements étrangers, mais la Perestroïka soviétique et le renouveau de l’économie russe entraînèrent un nouvel apport financier.

Une économie nationale produit du marché mondial

A en croire certains journalistes et docteurs en économie, Chypre serait dans une position "délicate" à cause de l’irresponsabilité de son gouvernement (et donc du "peuple qui l’a élu") qui a transformé, par pur appât du gain, l’île en une immense place spéculative et même une gigantesque lessiveuse des capitaux douteux, en particuliers ceux venant de Russie. En réalité, la brève histoire de ce pays démontre à quel point sa situation actuelle est le fruit de l’histoire du commerce mondial et de l’impérialisme.

Lors de l'invasion turque de 1974, des secteurs et pans entiers de l’économie nationale ont été perdus. Sans agriculture, sans industrie lourde, la bourgeoisie chypriote devait trouver un nouveau secteur lui permettant de continuer d’accumuler du capital ou périr. Mais lequel ? En tant qu’ancienne colonie, Chypre a une relation historique étroite avec la Grande-Bretagne depuis plus d’un siècle : l’anglais, à Chypre, est toujours la lingua franca et la langue de l’éducation. De grandes institutions ont été reprises, et maintenues. C’est sûrement cette culture britannique qui explique que Chypre consacre 7% de sa capacité productive à l’enseignement, ce qui place le pays dans les trois premiers de l'Union européenne. Nombre de Chypriotes vont faire leurs études dans les universités du Royaume-Uni ou de l'Amérique du Nord : ce sont près de 4 Chypriotes sur 5 qui font leurs études en dehors de leur île. Et 47% ont un diplôme d’études supérieures, le taux le plus élevé dans l'UE. Les Chypriotes sont donc un peuple instruit et mobile. C'est la raison pour laquelle ils sont particulièrement bien placés pour fournir des services comptables, bancaires et juridiques de grande qualité. De surcroît, ils sont membres de l'UE avec tous les avantages qu’apporte la liberté des paiements, des capitaux et des services, et une convention de double imposition avec la Russie et des impôts modérés. L’ensemble constitue les raisons de son succès passé en tant que centre européen du commerce et des services.

"Oui, mais de là à devenir un paradis fiscal !", bêleront tous ceux qui refusent de voir que sur le banc des accusés ne sont pas assis tel ou tel dirigeant, tel ou tel financier, mais le système capitaliste mondial comme un tout. Si le tourisme, l’affrètement naval et les transactions bancaires sont démesurés par rapport au poids de l’économie réelle de cette petite île, si toutes les facilités bancaires et d’impositions ont été mises en place pour favoriser le développement des placements financiers étrangers, c’est que sans cela, l’économie nationale se serait effondrée. Si ce paradis fiscal n’avait pas été créé, la faillite actuelle n’aurait pas surgi car… elle serait intervenue bien plus tôt !

Plus encore, c’est en réalité toute l’économie mondiale qui a besoin de ces "paradis". Depuis 1967, le capitalisme subit récession sur récession, crise sur crise. L’économie réelle, l’industrie, est peu à peu plongée en léthargie. Investir dans une usine est de plus en plus hasardeux, c’est risquer de perdre tout. C’est pourquoi, aujourd’hui, nombre d’investisseurs placent leur argent dans les prêts aux États alors que les taux sont de zéro, voire négatifs. Autrement dit, ils placent leur argent sans avoir rien à y gagner parce qu’investir ailleurs, c’est risquer de tout perdre. C’est dire à quel point trouver un placement rentable est aujourd’hui devenu incroyablement difficile. Les bulles spéculatives (dans l’immobilier, à la bourse…) comme les tricheries innombrables des paradis fiscaux sont donc un produit nécessaire de la crise économique mondiale du capitalisme. Sans cela, la bourgeoisie chypriote, comme toutes les autres, serait incapable de tirer profit de ses capitaux. Voilà ce qui explique l’existence de la spéculation.

Mais pourquoi le monde est-il parsemé des grandes places financières qui ne respectent aucune loi autre que l’opacité ? N’est-ce pas là, cette fois ci, le produit de l’immoralisme des investisseurs et de leur soif jamais étanchée de l’argent ? Eh bien non ! Là aussi, il ne s’agit que de la surface des choses. Alors creusons un peu. L’économie réelle et légale étant de moins en moins rentable et de plus en plus risquée à cause de la gravité de la crise économique mondiale, les profits financiers que dégage le capitalisme ont tendance à provenir de manière croissante des activités illégales. La drogue, le trafic d'armes, la prostitution, le trafic des femmes et même d'enfants sont aujourd'hui une part importante de l'économie mondiale. Tous les capitaux investis dans ces nauséabondes et inhumaines activités doivent sembler provenir de nulle part et les masses de profit qui en résultent doivent être "blanchies" avant d'apparaître si nécessaire au grand jour. Mais là ne s'arrête pas la cupidité du capitalisme. A la surface de la planète, ce sont des millions d'être humains qui travaillent dans des ateliers de production pour fabriquer des ballons ou des chaussures ; une multitude de travailleurs sont ainsi réduits à l'esclavage sans que rien de tout cela ne soit "légal". Cette économie de la honte, cette économie de l'ombre alimente massivement des fonds financiers, eux-mêmes reliés par des milliers de fils invisibles aux plus grandes banques et institutions financières de la planète. Tous ces profits tirés du sang des exploités doivent être d’abord soigneusement cachés puis, après de longs cycles de "nettoyage" dans des lessiveuses comme Chypre, peuvent réapparaître sur la place publique, celle des banques ayant pignon sur rue ou au sein des places boursières officielles. A ce niveau, l’inventivité perfide du capital n'a pas de bornes. Une très grande partie de la spéculation mondiale se fait donc ainsi, de manière cachée, en dehors de toute réglementation, de toute loi, de tout contrôle. Cette économie "noire", sous-jacente, illégale, s'est répandue dans toute l'économie capitaliste. Aujourd'hui, les dirigeants s’en plaignent au moment où les États sont en situation de faillite. Car tout cet argent échappe à l'impôt. Mais il nourrit aussi et surtout les profits financiers dont le capital sous perfusion doit se nourrir, tel un homme drogué. C’est pour cela que tous les slogans du type "Pour un capitalisme propre !", "A bas les paradis fiscaux !", "Pour une régulation intransigeante !"… ne sont rien d’autres que des cris d’orfraie ! Le capitalisme est malade, son économie réelle ne tourne plus rond ; pour survivre, il est donc obligé de tricher de façon de plus en plus ouverte avec ses propres lois. Les grands discours des dirigeants politiques sur la nécessaire "moralisation de l’économie" ne sont donc que du bluff ! Ni Chypre, ni le Luxembourg et encore moins la City de Londres ne seront jamais réellement contraints de cesser leur activité spéculative.

Un enjeu impérialiste majeur

Les tractations interminables entre Chypre, l’UE et la Russie sur la nature du plan d’aide ne peuvent être comprises qu’à travers le prisme des tensions impérialistes qui se cristallisent sur cette petite île.

D’abord, il s’agit d’un lieu militaire géostratégique de la plus haute importance. L’OTAN y a une base tout comme la Grande-Bretagne. D’ailleurs, Chypre est nommée le porte-avion méditerranéen de l’Europe. La seule base navale russe est située dans un pays pour le moins instable et juste en face de Chypre… la Syrie ! Le problème, là encore, c’est que la Russie qui soutient Bachar el Assad risque de se voir sortir de Syrie en cas de défaite du régime actuel. Si les Russes devaient quitter la Syrie, Chypre située à une centaine de kilomètres pourrait rendre le "déménagement" beaucoup plus facile et permettre à Moscou de conserver une base en Méditerranée.

Ensuite, dépendante en grande partie du gaz russe, l’Europe se verrait bien confier en échange de son aide financière (forcément payante) l’exploitation des ressources de gaz chypriote estimées à plusieurs centaines de milliards de mètres cubes. Évidemment en face, les dirigeants russes voient cela comme une menace sur leur capacité à négocier avec l’Europe puisque le gaz chypriote permettrait à l’Europe d’éloigner les "chantages" russes à l’approvisionnement.

Enfin, Chypre est devenue en vingt ans un refuge pour les fonds plus ou moins opaques des oligarques russes et gère plusieurs dizaines de milliards d’euros russes ! La Russie a donc, sur ce plan-là aussi, toutes les raisons sérieuses de soutenir Chypre, voire de "racheter" Chypre. Évidemment, l’Europe n’est absolument pas d’accord. L’économie de Chypre sera laminée si cela est nécessaire mais l’Europe ne perdra pas Chypre ou alors au prix d’un âpre combat.

C’est toujours la classe ouvrière qui paie la note

La taxation des comptes de plus de 100 000 euros n’est qu’une des conséquences de la faillite chypriote. Les impôts et les taxes de toutes sortes vont exploser, l’austérité va s’accroître brutalement, la récession va laminer tout le tissu économique, le chômage et la misère vont se répandre telle la peste…

En réalité, comme ceux vivants en Grèce ou en Espagne avant eux, les ouvriers de Chypre subissent aujourd’hui le sort que réserve le capitalisme à la classe ouvrière mondiale. Un mythe, une croyance savamment entretenue par les dirigeants du monde entier vient même de tomber : "Ne vous inquiétez pas, quoi qu’il arrive, votre argent placé à la banque est garanti !" La proposition initiale de taxer tous les comptes chypriotes a mis à bas cette illusion. L’idée de l’UE était de faire passer cette mesure de vol direct comme étant le fruit d’une particularité : celle d’un paradis fiscal qui depuis des années octroyait des rendements sur l’épargne incroyable, immorale et insupportable pour l’économie. Les Chypriotes auraient ainsi profité abusivement d’un système, ils devaient donc participer à "réparer". Mais la ficelle était trop grosse ! En Europe notamment, l’idée dominante n’a pas été "Chypre est une exception" mais au contraire "Cela peut nous arriver à notre tour demain", "Ce sont des voleurs", "On n’a pas le droit de toucher à nos économies". Il fallait donc endiguer une éventuelle panique bancaire sur l’île et ailleurs par effet de contagion : l’UE a fait machine arrière et à épargné les "petits". Mais la sacro-sainte garantie des comptes est apparue pour ce qu’elle est : une illusion.

Voilà ce qui va arriver à toute la classe ouvrière demain : pour renflouer un peu les caisses, les États, quelle que soit la couleur des gouvernements en place, dans tous les pays, n’hésiteront pas à nous faire les poches, à nous mettre sur la paille, à nous jeter à la rue. Chypre n’est pas une exception ! Si ce n’est en saisissant directement nos comptes, ce vol se fera par l’augmentation des taxes et des impôts, ou par l’envolée des prix suite à l’explosion de l’inflation. Sous le capitalisme, tous les chemins mènent à la misère.

Seule la lutte unie et solidaire des ouvriers, contre les États, contre le capitalisme, dans tous les pays, est source d’espoir et d’avenir.

T et P (20 avril)

1 Cette partie s’appuie très largement sur l’ouvrage d’Alain Blondy, Chypre ou l’Europe aux portes de l’Orient.

Rubrique:

Attentat de Boston: un pas de plus dans la décomposition de la société capitaliste

- 3310 lectures

L’attentat épouvantable qui a coûté la vie à trois spectateurs du marathon de Boston et blessé 180 autres évoque immédiatement deux événements tragiques différents en apparence : d’abord, les attentats de New-York du 11 septembre 2001 par lesquels les djihadistes d’Al-Qaïda vomissaient leur haine aveugle en écrasant des avions sur les tours jumelles du World Trade Center ; ensuite, le massacre de l'école de Sandy Hook, le 14 décembre 2012, où un jeune déséquilibré abattait enfants et enseignants à l’arme lourde. Bien qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, les motivations des deux terroristes, les frères Tsarnaïev, et le degré d’implication de groupes djihadistes soient encore flous, les attentats de Boston associent en quelque sorte ces deux types de crimes, et montrent avec beaucoup de clarté que les tendances à l’irrationalité et au chaos portées par le capitalisme pourrissant sont au cœur de nombreux massacres, fussent-ils a priori distincts.

Le terrorisme est une arme de la bourgeoisie

Si le terrorisme est historiquement porté par les couches sociales sans perspective de la petite bourgeoisie1, la généralisation et la permanence des conflits impérialistes a conduit les différentes parties de la classe capitaliste à adopter ces méthodes dans leurs luttes contre les rivaux tant nationaux qu’étrangers, tendance que la décomposition de la société n’a fait que renforcer2.

En fait, le terrorisme est même devenu un moyen usuel de la guerre que se livrent les États et les différentes fractions politiques de la classe dominante, en dépit des lois internationales dont la bourgeoisie s’est dotées pour prétendument "pacifier" ses conflits. Le Rapport annuel sur le terrorisme, publié par l’OTAN en mars 2012, recense ainsi presque 12 000 attentats dans le monde pour la seule année 2011 à l’origine de plus de 17 000 morts et 25 000 blessés !

Tout au long du XXe siècle, la bourgeoisie n’a jamais hésité à multiplier les assassinats "ciblés" comme au Moyen-Orient avec le meurtre du président égyptien Anouar el-Sadate en 1981 ou celui d’Itzhak Rabin en 1995. Mais ce sont les populations civiles, au premier rang desquelles se trouve la classe ouvrière, qui ont payé le plus lourd tribut dans la longue histoire des règlements de compte par bombes interposées.

Des années 1960 à la fin des années 1980, l’affrontement des deux blocs impérialistes dirigés par les États-Unis et l’URSS a été l’occasion d’une guerre terroriste permanente et particulièrement brutale. L’attentat de la piazza Fontana de 1969, en Italie, et celui de la gare de Bologne en 1980, sont particulièrement symptomatiques de l’absence de scrupule de la bourgeoisie quand il s’agit de défendre ses intérêts. Longtemps attribués aux Brigades Rouges staliniennes, on sait désormais que le réseau Gladio3 est à l’origine de ces attentats meurtriers qui avaient pour objectif de dynamiser la stratégie de la tension dans le cadre des luttes violentes que se livraient les fractions pro-russe et pro-américaine en Italie.

Mais la Guerre Froide n’est pas l’unique conflit où l’on a vu utiliser les méthodes terroristes. On peut, parmi de nombreux exemples, citer l’attentat du Rainbow Warrior perpétré par les services secrets français en 1985, ou les attentats de Lockerbie et du vol 772 organisés par l’Etat libyen en 1988 et 1989.

L’utilisation du terrorisme par la bourgeoisie va prendre une nouvelle dimension avec l’effondrement du bloc russe et le développement de plus en plus exacerbé du "chacun pour soi" dans l’arène impérialiste. Avec la décomposition sociale, les fractions politiques les plus irrationnelles se développent de manière exponentielle et, avec elle, les attentats aveugles visant ouvertement les populations civiles. La liste est trop longue pour être exhaustive, mais on peut notamment citer : la vague d’attentats organisés par les GIA4 en France en 1995, l’attentat d'Oklahoma City commis par Timothy McVeigh, un sympathisant d’extrême-droite, les attaques-suicides organisées par Al-Qaïda contre plusieurs ambassades américaines en Afrique en 1998, les spectaculaires attentats du 11 septembre 2001, la prise d’otages du théâtre de Moscou en 2002 par un commando tchétchène, les attentats suicides de Casablanca en 2003, ceux de Madrid en 2003, de Londres en 2005, d’Alger en 2007, ceux du métro moscovite en 2010… Puissantes ou non, toutes les bourgeoisies et toutes ses factions, démocratiques ou pas, sont ainsi pareillement réactionnaires et utilisent sans vergogne et à leur profit le phénomène du terrorisme.

La confusion qui règne autour de l’attentat de Boston ne permet pas encore de déterminer s’il est le résultat d’un complot organisé au moins par une partie des rebelles du Caucase ou si les frères Tsarnaïev ont évolué "seuls" vers l’islamisme radical. Mais que les deux terroristes soient le produit de manipulations de la part d'États ou de groupuscules, qu'ils aient agi simplement sans mobile comme expression de la petite bourgeoisie décomposée et désespérée, leurs actes de barbarie, comme celui des rebelles tchétchènes, des mafieux des FARC, des terroristes du Hezbollah ou ceux de l’ETA, n’ont strictement rien à voir avec le combat de la classe ouvrière. Si les bourgeoisies rivales recrutent bien souvent leurs "martyres" dans les rangs de la petite bourgeoisie et du prolétariat, ces derniers se mettent alors au service de leur maîtres en soldats zélés. Les actes des frères Tsarnaïev ne sont pas une "manifestation pervertie" de la colère ouvrière, ce sont des actes monstrueux au seul profit de la bourgeoisie : que ce soit directement au bénéfice d'une faction impérialiste particulière ou, de manière plus indirecte, en renforçant par la simple barbarie occasionnée, l'idéologie de la terreur propre au système capitaliste décadent.

La prolifération des tueurs psychopathes est un pur produit de la décomposition du capitalisme

De même que le terrorisme, les actes meurtriers isolés ou les tireurs fous agissant sans mobile ne datent pas d’hier. Pourtant, avec l’entrée du capitalisme dans sa période de décomposition, la multiplication incroyable des candidats aux massacres n’est pas le fruit du hasard.

Avec l’approfondissement de la crise économique et de la misère, de plus en plus de personnes se sentent écrasées par la société. Le sentiment d’avoir "raté sa vie" se répand comme la peste dans la tête de beaucoup de gens. Comment, isolé et sans perspective sociale ou politique, ne pas se sentir "nul" et "inutile", alors que dans les médias, comme dans les publicités, l’image de familles proprettes, dont le bonheur croît à mesure qu’elles achètent des biens de consommation, est présentée comme un standard de vie dans laquelle baigne prétendument la plupart des "gens normaux". Tout cela alors que les solidarités les plus élémentaires disparaissent dans un monde en état de siège permanent où l’altérité est vécue comme un danger en puissance ?

Ce désespoir généralisé s’exprime de nombreuses manières dans toutes les couches de la société, notamment par le développement prodigieux des dépressions et des suicides, la fuite dans la drogue et l’alcool, ou l’explosion de la violence et des passions morbides soigneusement entretenues par l’industrie du divertissement, sans compter la montée en puissance des idéologies irrationnelles, notamment religieuses… Parfois, ces souffrances se traduisent par le passage à des actes odieux, agents et produits d'une banalisation de l'horreur, comme les tueries dans les écoles ou des dynamiques de radicalisation religieuse qui débouchent sur l’organisation d’attentats meurtriers.

Il ne s’agit pas de trouver des circonstances atténuantes aux auteurs de tels crimes, encore moins "d’excuser" leur geste mais de comprendre les causes profondes de ces actes effroyables.

En accusant seulement la monstruosité de tel ou tel individu, telle ou telle idéologie particulière alors se répand l’illusion dangereuse et finalement elle aussi inhumaine qu’il suffit de débarrasser la société de ces individus, de les enfermer ou de les mettre à mort, de fliquer toujours plus ceux "qui n’ont rien à cacher", de faire la guerre au terrorisme, à l’islamisme… de bâtir une société plus violente et meurtrière encore. Il est donc important de prendre conscience que ces actes barbares sont le produit du capitalisme décadent, que ces enfants kamikazes et assassins, aussi horribles que soient leurs crimes, sont surtout le produit de ce monde désespérant.

El Generico (23 avril)

1 Voir : Terreur, terrorisme et violence de classe, in Revue Internationale n°14 et sur notre site.

2 Voir : La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste, in Revue Internationale n°62 et sur notre site.

3 Le Gladio est le réseau italien des stay-behind, une organisation clandestine créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les Etats-Unis. Composés d’"anti-communistes" fiables, c’est-à-dire de rebuts du fascisme, du catholicisme intégriste et d’anciens SS, ces cellules devaient, à l’origine, constituer le squelette d’un réseau opérationnel de résistance en Europe de l’Ouest en cas d’invasion russe. Les réseaux évoluèrent rapidement en direction de la lutte contre les fractions pro-russes, notamment par des attentats en Italie et en Allemagne. Échappant peu à peu à tout contrôle, l'existence de ces cellules est révélée au grand public dans les années 90 par le Premier ministre italien Giulio Andreotti et de nombreuses enquêtes parlementaires afin de les détruire (voir, par exemple, le documentaire : Le Réseau Gladio, armée secrète d’Europe).

4 Réseau des Groupes islamiques armés.

Rubrique:

Discussion sur des forums Internet: la guerre au Mali et l’internationalisme

- 1600 lectures

En France, l’intervention militaire au Mali a fait l’unanimité de la part des partis politiques officiels et des médias, de la droite aux "pacifistes" Verts. Les rares voix "discordantes" sont venues du Front de Gauche (PC/PG) reprochant simplement au gouvernement Hollande de n’avoir pas consulté le parlement ! Idem pour un communiqué de l’association Survie (qui lutte contre la "Françafrique") paru le 14 janvier 2013 : "La nature préméditée de cette intervention armée aurait indiscutablement dû susciter une prise de décision parlementaire." Mais aussi : "Cette intervention ne s’inscrit pas dans le cadre des résolutions de l’ONU. Des mois de négociations ont permis de faire voter trois résolutions du Conseil de Sécurité, ouvrant la voie à une intervention internationale sous responsabilité africaine et pouvant faire usage de la force, mais officiellement sans implication directe des militaires français. En informant simplement le Conseil de Sécurité, (...) elle a finalement pu justifier une décision bilatérale. Ce changement majeur, qui met ses ‘partenaires’ devant le fait accompli, est complaisamment occulté afin de laisser à nouveau croire que la France met en œuvre une volonté multilatérale actée au sein de l’ONU. Il est donc nécessaire qu’elle respecte au plus vite les résolutions de l’ONU."

Ainsi, dans les voix "critiques", ce n’est nullement la croisade militaire, ni le militarisme en lui-même, qui sont mis en cause, mais seulement la façon de faire !

Les gauchistes (LO et NPA), plus radicaux, ont dénoncé cette intervention militaire, à travers différents communiqués, afin de mettre en avant un mot d'ordre… démocratique bourgeois, celui de l’appel "au droit des peuples a disposer d’eux-mêmes". Il y a même eu dans certaines villes de France des appels à des rassemblements, dans le sillage de ces mêmes initiatives1. Nous y reviendrons ultérieurement.

Outre les différentes prises de position de ces différentes organisations bourgeoises, l'intervention militaire a aussi suscité des prises de position de la part d’éléments qui se sont exprimés sur différents forums. Interventions qui ont suscité un débat dans lequel s'inscrit cet article. Sur un forum qui s’appelle "forum anarchiste", il est dit : "Les réalités que vivent les gens sont parfois très simples. Jusqu’à Bamako les gens étaient angoissés par l’irruption possible des milices fondamentalistes.

Et là, c’était pas Marine le Pen au deuxième tour. Non, une vraie menace. Des gens qui fouettent ou exécutent en public, coupent des membres. Des gens qui interdisent jusqu'à la musique, détruisent des tombeaux respectés depuis des siècles, brutalisent aussi bien des femmes que des vieillards.

Pour un Malien lambda pour qui la violence est la dernière extrémité à éviter, même quand toute négociation n'est plus possible, c'est l'horreur.

Une invasion barbare. Voila ce que craignaient les Maliens. Mais, vu de Paris, ça ne doit pas sembler réel. Vous ne mesurez pas la gravité de la situation. Vous croyez que les Maliens qui saluent l’armée française tout au long des routes le font de gaieté de cœur ? Vous croyez que ça leur plait vraiment de voir des soldats blancs débarquer pour venir les protéger ? Le Mali, complètement miné, n'est pas capable de faire face à ce genre de menaces."

Sur ce même forum, un intervenant répondait très justement (à notre avis) à cette intervention en disant : " … On peut constater que loin de libérer les gens, le gouvernement français continue à maintenir les gens sous le joug de régimes plus dictatoriaux les uns que les autres. Pour le Mali, il est évident que l’intervention de la France ne vise pas à combattre l’obscurantisme mais bien à défendre les intérêts de la Françafrique. Si les islamistes voulaient collaborer avec les capitalistes français, la charia ne les dérangerait pas, mais comme il n’en est rien ils veulent les chasser".

Une autre intervention, parue sur notre forum cette fois, mettait en évidence que l’intervention au Mali se faisait pour "des intérêts pétroliers et miniers" et demandait s'il ne fallait pas la soutenir au nom du moindre mal ? Voici l’essentiel de cette intervention : "L’intervention armée – même si elle se fait bien sûr pour les intérêts pétroliers et miniers des bourgeoisies locales et impérialistes – a-t-elle accentuée la barbarie ou bien fait réduire – temporairement et imparfaitement – la vitesse de la chute vers la barbarie ? Que ceux qui veulent répondre lèvent la main (ou leur moignon...)". Dans sa même intervention, le camarade faisait un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale et la chute du système soviétique. "L’humanité vit-elle mieux, moins bien ou pareil sans le régime nazi (ou Pol Pot ou autre ...) ? Bien sûr, les alliés –et, au premier rang, les USA– ne sont pas venus libérer l’Europe pour la démocratie et la liberté, mais pour des questions de suprématie économique. Devons nous pour autant regretter qu'ils se soient débarrassés de leurs compétiteurs nazis ?"

Naturellement, nous pensons qu'il faut dénoncer la barbarie des djihadistes, celle des nazis et des staliniens. Mais n’en rester qu'à cela, même si on se dit contre l’intervention militaire, même si on reconnaît que l'intervention n’a rien d’humanitaire et qu'elle défend les intérêts du capital national, amène implicitement à dire que dans certaines circonstances on peut s’accommoder d'un des camps de la barbarie. Il faudrait donc, au nom du moindre mal, soutenir des États qui se battent contre les expressions les plus extrêmes, les "plus méchants". A travers cette position du "moindre mal" est perdu de vue le fait que la barbarie n’est pas l’émanation de tel ou tel régime bourgeois pris en soi (nazi, staliniens, djihadistes) mais le produit du capitalisme lui-même, comme un tout.

L'idéologie du "moindre mal" va de pair avec celle de "la fin qui justifie les moyens". C’est pour cela que la barbarie devient alors "démocratique", "humanitaire", qu'elle commet ses crimes au nom de… la civilisation ! Par exemple, ce sont les États-Unis qui vont lâcher deux bombes atomiques sur le Japon en 1945… pour soi-disant mettre un terme à la poursuite du massacre sur les champs de bataille alors qu'il s'agissait seulement de freiner l'avancée des Russes vers l'Asie ! N’oublions pas non plus que les États démocratiques, qui dénonçaient la barbarie nazie, connaissaient l’existence des camps de concentration, et qu’ils n’ont rien fait pour bombarder les lignes de chemins de fer qui conduisaient des millions de gens vers la mort. Au contraire, ils poursuivaient eux-mêmes les massacres et les actes barbares dans les colonies. Plus récemment, n’oublions pas, par exemple, que la France est directement complice des massacres du Rwanda de 1994 (800 000 morts en 4 mois).

De plus, quand leurs intérêts impérialistes se recoupent, ces mêmes États démocratiques, "outrés" par ceux qu'ils dénoncent comme des "bouchers" ou des "dictateurs" pour les besoins de leur propagande, se retrouvent main dans la main et n'hésitent jamais à s'allier avec eux afin de faire face à un ennemi commun. C’est ainsi qu’aujourd’hui en Syrie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France soutiennent la rébellion et l’ASL (armée de la Syrie libre) par l’envoi d’armements, alors que l’ASL est renforcée (voir noyautée) par des groupes djihadistes proche de la mouvance Al-Qaida !

N’oublions pas non plus, l’aide massive des États-Unis aux Talibans quand ceux-ci s’opposaient à l’ex-URSS pendant la guerre en Afghanistan.

Ces quelques exemples montrent bien que la barbarie n’est pas le fait de tel ou tel régime, comme l'induit l’intervention citée plus haut, mais bien l’émanation du capitalisme, de ses principes de vie.

La position du "moindre mal", outre le fait de nier que c’est le capitalisme qui produit la barbarie, comme le mettait en avant le mot d’ordre "socialisme ou barbarie" du 1er Congrès de l’Internationale communiste en 1919, conduit toujours, au bout de sa logique, à soutenir un camp impérialiste contre un autre.

C’est une variante de la position pacifiste. On dénonce la guerre en soi, on mobilise la classe ouvrière contre celle-ci et, quand la guerre éclate, il y a toujours un camp "plus barbare que l’autre" (soi-disant) ! On appelle ainsi le prolétariat à soutenir un camp contre un autre ! C’est ce qui s’est passé dans tous les conflits.

Souvent, les tenants de la politique du moindre mal disent qu’en ne prenant pas parti dans un camp du conflit guerrier, ce serait faire preuve d’indifférence et que cela ne ferait que traduire un soutien à la barbarie commise par certains régimes. L’intervention du forum citée plus haut ne le dit pas, mais c’est tellement sous entendu qu’il faut être sourd pour ne pas l’entendre ! Nous ne partageons pas cet argument. Dans tous les conflits, les organisations révolutionnaires ne sont jamais restées indifférentes. Par contre, leur position n’a jamais été de soutenir un camp contre un autre, mais de mettre en avant que face à la guerre, aux conflits armés qui ensanglantent la planète, la seule perceptive pour en finir avec la barbarie capitaliste, c’est le développement de la lutte ouvrière révolutionnaire à l’échelle internationale.

Voilà quelques éléments de réponse vis-à-vis de prises de position que nous saluons, car elles participent au débat qui doit se mener au sein de la classe ouvrière. Et nous invitons les lecteurs à ne pas hésiter à prendre position sur ce débat, à poser leurs questions et exprimer leurs doutes ou désaccords2.

Anselme et Rossi (20 avril)

1 Cet article n’a pas pour but spécifique de faire la critique de la position des organisations gauchistes sur "le droit des peuples à disposer d’eux- mêmes". Pour cela, nous renvoyons le lecteur à la position que défend le CCI sur l’impérialiste qu’on peut trouver sur : http :fr.internationalism.org/ri372/imperialism.

2 Nous profitons donc de l’occasion pour inviter tous les lecteurs à venir participer aux débats de notre forum [8].

Rubrique:

Histoire du sport - ERRATUM

- 1067 lectures

Dans la partie II de notre série sur l’Histoire du sport, nous affirmions ceci : "Durant la guerre civile en Espagne, le stade Bernabeu à Madrid servait aux phalangistes de lieu privilégié pour fusiller les soldats républicains". Il s'avère que cette information est erronée à double titre. D’une part, le stade Bernabeu n'a été construit et inauguré qu'après 1945. D’autre part, afin d'installer une véritable terreur, les exécutions planifiées avaient plutôt lieu dans des endroits discrets : devant les murs des cimetières, à proximité de fosses communes, sur les bords de routes, dans les bois etc. Bref, partout où l'on pouvait enterrer ou faire "disparaitre" facilement les opposants au régime.

Ce sont surtout les arènes ou les Plazas de Toros qui ont été utilisées pour ce genre d'enfermement en vue de la répression. Le cas le plus connu est celui de Badajoz où les phalangistes jouaient au "toro" avec les prisonniers en leur donnant parfois "l'estocade". De façon plus secondaire, les stades permettaient de regrouper les prisonniers en transit. Ce fut le cas, par exemple, pour le stade Metropolitano (en 1939 à Madrid, terrain d’un club rival du Réal) qui a servi de centre de tri en direction des camps de concentration. Après la guerre, les stades avaient surtout pour fonction d’offrir des "jeux" en pâture, pour les rencontres de football notamment, à défaut de pouvoir distribuer du "pain" !

Au-delà de notre erreur factuelle, nous pensons que le sens général de l'article, visant à mettre en rapport le côté "pratique" des stades pour la répression et leur dimension symbolique comme enceintes destinées à asservir les masses, reste cependant pleinement valable.

Cette série dont nous recommandons la lecture est composée des trois articles suivants :

CCI (19 mars).

Rubrique:

Thatcher: un rouage parmi d’autres de l’État capitaliste

- 1260 lectures

Nous publions, ci-dessous, la traduction d’un article de nos camarades au Royaume-Uni.

Quand Margaret Thatcher est morte, on nous a dit que, comme de son vivant, sa mort avait polarisé et divisé la Grande-Bretagne. D’un côté, il y a eu les hommages des parlementaires, les déclamations au sujet de sa grandeur en tant que femme et ses principes en tant que politicienne, et des funérailles avec des dignitaires venus du monde entier. D'un autre côté, il y avait les gens de la rue célébrant sa mort en chantant : "Ding Dong ! La Sorcière est Morte !" et les épanchements au vitriol contre "le Premier ministre le plus haï des Britanniques". Ainsi, plus de vingt ans après sa sortie du gouvernement, Thatcher est encore capable de jouer un rôle dans les fausses alternatives idéologiques proposées par les différentes factions de la classe dominante.

En guise de préambule, le Président américain Obama désigna Thatcher comme "un des grands champions de la liberté et de l’indépendance". Cette curieuse évocation rappelle le langage de la Guerre Froide. Margaret Thatcher avait autant à faire avec la "liberté" que les dirigeants staliniens de l’URSS avaient à voir avec le communisme ! Ce qu’elle a vraiment fait alors qu’elle assurait ses fonctions était de permettre à l’impérialisme britannique de tenir sa place en tant que loyal lieutenant de la domination américaine sur le bloc de l’Ouest. Et quand le bloc russe implosa, et que la bourgeoisie anglaise souhaita une orientation plus indépendante pour l’impérialisme britannique, "les hommes en complets gris" s’arrangèrent pour la remplacer. Il n’y avait plus de place pour la ligne dure de la rhétorique de la Guerre Froide. Thatcher n’était pas irremplaçable.

Concernant la politique économique, les dénigreurs de Thatcher lui ont reproché l’augmentation du chômage au début des années 80, le déclin de l’acier, de l’industrie automobile et navale et l’attaque contre l’exploitation minière du charbon. Cette politique n’était pas de la responsabilité d’une seule personne. Le déclin des principales industries a eu une portée internationale, pas à cause du caprice ou de la personnalité des politiciens individuels mais à cause de l’enfoncement du capitalisme dans la crise économique. Dans ce contexte, le capitalisme anglais était particulièrement plombé par des industries obsolètes et non compétitives. Les lois du profit exigeaient les coupes claires réalisées sous les mandats du gouvernement Thatcher.

Au sujet du rôle spécifique du gouvernement, les attaques qui ont caractérisé les années 80 n’ont pas commencé avec le gouvernement conservateur, mais avec les gouvernements travaillistes précédents de Callaghan et Healey. En fait, les luttes de la classe ouvrière, les grèves et les manifestations massives de 1978-1979, connues sous le nom "d’ hiver de la colère", ont eu lieu contre les coupes imposées par les travaillistes. Et lorsque John Major quitta son poste en 1997, le gouvernement travailliste entrant se rallia explicitement au projet de dépenses publiques des conservateurs. Lorsque le gouvernement travailliste de Gordon Brown fut remplacé par la coalition dirigée par Cameron, le même régime de base continua son œuvre.

Sous Thatcher et Major, la gauche dénonçait la manipulation continuelle des chiffres du chômage. En réalité, à part quelques modifications, les éléments permettant de calculer les chiffres du chômage n’ont jamais été modifiés afin que des comparaisons cohérentes puissent être faites sur les dernières décennies. Il y a officiellement, en Grande-Bretagne, environ 9 millions de personnes en âge de travailler qui sont déclarées "économiquement inactives". Quel que soit le nombre que vous soustrayiez de ce chiffre, la masse des personnes sans emploi au Royaume-Uni ne s’est pas évaporée pendant les treize années de gouvernement travailliste. Ce chiffre est toujours d’actualité, sans interruption, depuis trente ans. Ce n’est la faute d’aucun individu, ni d’aucun gouvernement ou politique gouvernementale : c’est une expression de la profondeur de la crise du capitalisme.

Dans les années 80, certains Tories pensaient que si le gouvernement investissait plus, cela changerait les choses, de même que l’ensemble de la gauche qui proposait différents degrés d’intervention étatique. Rien de tout cela n’apportait une "alternative". En ce sens, quand Thatcher disait : "il n’y a pas d’alternative", elle avait raison. La crise économique était une crise de l’État capitaliste.

Mais qu’en est-il de la lutte de classes dans les années 1980 en Grande-Bretagne ?

Il est certain que Thatcher et les Tories abhorrés étaient les ennemis jurés de la classe ouvrière et ils l’ont montré de manière flagrante pendant la grève des mineurs de 1984-1985. Oui, l’État était préparé et utilisa la répression et la propagande contre cette grève d’un an. Mais ceci n’est qu’une partie de l’équation. Le travail qui consista à s’assurer que les mineurs resteraient bien isolés a été de la responsabilité des syndicats. Le potentiel d’extension vers les dockers et les ouvriers de l’automobile existait, mais les syndicats divisèrent les ouvriers. Tout au long des années 80, la gauche et les syndicats jouèrent un rôle, comme partie de l’appareil politique du capitalisme, en mettant en avant de fausses perspectives. Cela n’impliquait pas seulement des mesures économiques "alternatives", mais aussi des campagnes autour de questions telles que les menaces contre le gouvernement local ou la présence d’armes américaines sur le sol anglais. En fin de compte, pendant les années 80, les ouvriers anglais se heurtèrent non seulement aux attaques matérielles soutenues par l’État, mais aussi à l’ensemble des mensonges véhiculés par la gauche. Tony Blair a récemment dit que les travaillistes ne devaient pas redevenir un parti d’opposition. En fait, sous Thatcher, le Labour joua un rôle irremplaçable en étant juste cela. On peut avoir haï les conservateurs mais les travaillistes, la gauche et les syndicats, étaient prêts et attendaient pour éteindre le feu et saper toute tentative de résistance.

On gardera également de Thatcher le souvenir de la guerre des Malouines, contre l’Argentine en 1982. Aujourd’hui encore, les campagnes de propagande se concentrent sur ce sujet. Certains disent que l’on devrait d’abord demander leur avis aux habitants des Malouines ; pour d’autres, c’est un épisode ordinaire de l’histoire de l’impérialisme britannique. Examiné dans le contexte de l’époque, on voit quelque chose de différent. Il n’y avait pas et il n’y a toujours pas d’intérêt stratégique ou matériel aux îles Malouines. Au début des années 80, l’Argentine était un allié du Royaume-Uni dans le bloc américain. Des démarches étaient déjà en cours pour changer le statut des Malouines. On ne peut pas comprendre cette guerre au niveau militaire, on peut la comprendre au niveau social. La stimulation d’une telle campagne nationaliste (avec le dirigeant travailliste Michaël Foot sur le devant de la scène) a constitué une énorme diversion à un moment où les différents intérêts de classes à l’intérieur de la population anglaise commençaient à être posés d’une manière aiguë.

Madame Thatcher, à cause de son animosité permanente contre le bloc russe, est devenue célèbre sous le nom de "Dame de Fer". Sa réputation de va–t-en-guerre est indiscutable. Cependant, si l’on regarde le déploiement des forces armées britanniques pendant ses mandats (Malouines, Irlande du Nord, etc.), cela n’atteint pas l’ampleur des opérations militaires menées par le Labour Party sous Blair et Brown avec l’Afghanistan, l’Irak, etc.

Au parlement, Glenda Jackson critiqua "le tort social, économique et spirituel" causé par Thatcher. Les vies qui ont été dévastées pendant les années 80 ont souffert de l’impact de la crise économique du capitalisme. Contrairement à Margaret Thatcher, les marxistes disent qu’il existe une réalité sociale. Et la société capitaliste dans laquelle nous vivons, n’est pas simplement économiquement indigente ; elle a développé une culture de chacun contre tous, d’individus atomisés, aliénés, un appauvrissement émotionnel. Au cours de sa vie, Thatcher a certainement joué son rôle au sein de la classe dominante, mais elle n’était simplement qu’une pièce, incontestablement importante, dans la machine de guerre de l’État capitaliste comme un tout.

Car (12 avril)

Rubrique:

Déclaration des travailleurs d’Alicante (Espagne) sur la grève générale

- 1673 lectures

Nous publions ci-dessous la traduction d’une déclaration de travailleurs d’Alicante, ville située au sud-est de l’Espagne, au bord de la méditerranée, précédée d’une très courte introduction de notre organisation. Ces deux textes ont d’abord été mis en ligne sur notre site en Espagnol.1

Face aux nouveaux appels à des “grèves générales” de vingt-quatre heures (pour le 31 octobre appelée par la CGT2 et pour le 14 novembre par cinq autres syndicats avec à leur tête le duo CO-UGT3), nos camarades “Assembléistes4-Travailleurs indignés et auto-organisés” d’Alicante, ont diffusé une déclaration. Ces camarades qui mènent une activité depuis plus de deux ans ont le mérite de dénoncer des manifestations qui ne font que démobiliser et démoraliser et qui ne sont que le prolongement des coups à répétition du gouvernement Rajoy. Mais ils n'en restent pas là, ils ont mis en avant une perspective, celle du combat pour la grève de masse, qui, face à la démobilisation syndicale, est l’orientation que tendent à prendre les ouvriers depuis plus d’un siècle.

Il est faux de dire qu’il n’y a pas d’alternative aux “mobilisations pour démobiliser” qu’organisent les syndicats. En emboîtant le pas aux camarades d’Alicante, nous pensons qu’un débat devrait émerger pour éclaircir l’alternative qui se présente au prolétariat historiquement depuis la révolution de 1905 en Russie et nous encourageons à ce que d’autres camarades, d’autres collectifs, fassent d’autres apports.

CCI (1er novembre 2012)

Face aux “arrêts de travail de vingt-quatre heures”, quelle grève voulons-nous ? La grève de masse !

Comment se fait-il qu’un arrêt de travail de vingt-quatre heures soit appelé une grève ? Et la question encore plus importante à se poser est celle-ci : en quoi un arrêt de vingt-quatre heures va t-il favoriser le combat de la classe ouvrière ?

Notre position politique est liée à l’internationalisme et l’autonomie prolétarienne ; pour nous, toute action des minorités conscientes doit aller dans le sens de favoriser la prise de conscience, l’unité et l’auto-organisation de la classe ouvrière.

Il y a eu de nombreuses mobilisations ces derniers temps et il y a eu beaucoup d’efforts de la part du prolétariat pour s’organiser. C’est une période de nouvelles mobilisations massives qui a commencé, symboliquement, en mai 2011. Celles-ci ont été le début de la réponse aux attaques de plus en plus brutales contre les conditions de vie de la population. Mais il n’y a pas de progression linéaire : c’est une période marquée par des moments très divers. Il a existé des poussées très fortes vers l’auto-organisation faisant apparaître un mouvement diffus et encore embryonnaire en faveur des assemblées générales. Par la suite, profitant de la fatigue et de la baisse évidente de la participation, ce sont les syndicats et les organisations de gauche qui sont revenues sur le devant de la scène, en ramenant les mobilisations sur les sentiers battus : des mobilisations bien contrôlées, désunies, sectorielles, démotivantes où rien n’est gagné et où, par contre, le sentiment de solitude et de lassitude chez les participants est patent. Face à tout cela, nous pensons que la non-participation de la majorité des travailleurs, dans des mobilisations que ceux-ci considèrent étrangères à leurs propres intérêts, est logique. Et il est tout à fait normal qu’un temps de réflexion s’impose à eux.

Nous avons besoin de réfléchir, d’apprendre de ce qui vient de se passer et de chercher les chemins de notre auto-organisation, des chemins qu’on ne retrouvera ni à travers la décision d’on ne sait quelles avant-gardes « éclairées », ni à travers des réflexes conditionnés, même avec les meilleures intentions du monde.

La grève que nous considérons efficace, que nous sentons nécessaire, devra être convoquée par les travailleurs eux-mêmes et s’étendre à toute la société, en prenant possession de tous les espaces, en occupant tous les lieux, en créant un nouveau type de rapports et de communication sociaux. Cette grève n’arrête pas la vie, mais elle la recommence, cette grève est la grève de masse qui pendant tout le siècle dernier s’est exprimée à plusieurs reprises, où tous nos ennemis (toutes les bourgeoises publiques et privées) ont tout fait pour qu’elles tombent dans l’oubli. Tout simplement parce que ce type de grève fait peur tant elle exprime la force avec laquelle le prolétariat est capable d’apparaître.

Une véritable grève est un mouvement massif et intégral qui ne se limite pas au seul arrêt de travail. C’est l’arme fondamentale de la classe ouvrière, laquelle prend le contrôle de sa propre vie et ceci se traduit dans tous les domaines de la société qu’elle combat, exprimant à la fois tous les aspects de la société humaine à laquelle elle aspire. Il est clair que ce n’est pas quelque chose qui peut être appelé par qui que ce soit (même avec les meilleures intentions), mais elle fait partie d’un processus de prise de conscience et de lutte des travailleurs. La question n’est pas de savoir si elle va durer vingt-quatre, quarante-huit heures ou qu’elle soit indéfinie, sa radicalité n’étant pas une question de temps. Sa radicalité consiste en ce qu’elle est et fait partie du mouvement réel des ouvriers qui s’organisent et se dirigent eux-mêmes.

Qu’est-ce que la grève de masse ?

La grève de masse est le résultat d’une période du capitalisme, le période qui commence au début du 20e siècle. Rosa Luxemburg fut la révolutionnaire qui mit le plus en avant ce phénomène en se basant sur le mouvement révolutionnaire de 1905 des travailleurs en Russie. La grève de masse “est un phénomène historique résultant à un certain moment d’une situation sociale à partir d’une nécessité historique.”5

La grève de masse n’est pas quelque chose d’accidentel, elle n’est pas le résultat ni de la propagande ni des préparatifs qu’on aurait mis en place par avance ; on ne peut pas la créer artificiellement. Elle est le produit d’une période donnée de l’évolution des contradictions du capitalisme.

Les conditions économiques à la base de la grève de masse ne se limitaient pas à un pays mais avaient un sens international. Ces conditions font surgir ce genre de lutte avec une dimension historique, une lutte essentielle pour le surgissement des révolutions prolétariennes. En bref, la grève de masse n’est pas autre chose qu' “une forme universelle de la lutte de classe prolétarienne déterminée par le stade actuel du développement capitaliste et des rapports de classe”.6

Ce “stade actuel” consistait dans le fait que le capitalisme était en train de vivre ses dernières années de prospérité. Le développement des conflits inter-impérialistes et la menace de la guerre mondiale, la fin de toute amélioration durable des conditions de vie de la classe ouvrière, bref, la menace croissante que représentait l’existence même de la classe ouvrière au sein du capitalisme, voilà les nouvelles circonstances historiques qui accompagnaient l’irruption de la grève de masse.

La grève de masse est le produit du changement dans les conditions de vie à un niveau historique qui, nous le savons aujourd’hui, ont signifié la fin de l’ascendance capitaliste, des conditions qui préfiguraient celle de la décadence capitaliste.

Il existait déjà en ce temps-là de fortes concentrations d’ouvriers dans les pays capitalistes avancés, habitués à la lutte collective, et dont les conditions de vie et de travail se ressemblaient un peu partout. Conséquence du développement économique, la bourgeoisie devenait une classe de plus en plus concentrée et s’identifiait de plus en plus avec l’appareil d’État. Comme le prolétariat, les capitalistes avaient appris à faire face ensemble à leur ennemi de classe. Les conditions économiques rendaient de plus en plus difficile pour les ouvriers l’obtention de reformes au niveau de la production et, de la même manière, la “ruine de la démocratie bourgeoise” rendait de plus en plus difficile pour le prolétariat la consolidation des acquis au niveau parlementaire. Ainsi, le contexte politique, de même que le contexte économique de la grève de masse, n’était pas celui de l’absolutisme russe mais celui de la décadence croissante de la domination bourgeoise dans tous les pays.

Sur les plans économique, social et politique, le capitalisme avait jeté les bases pour les grands affrontements de classe à l’échelle mondiale.

La forme de la grève de masse

L’objectif syndical (l’obtention d’améliorations au sein du système) est devenu de plus en plus difficile à réaliser dans le capitalisme décadent. Dans cette période, le prolétariat n’entreprend pas une lutte avec la perspective assurée d’obtenir de véritables améliorations de son sort. Les grèves d’aujourd’hui, les grandes manifestations, n’arrivent pas à obtenir quoi que ce soit.

Par conséquent, le rôle des syndicats qui était d’obtenir des améliorations économiques au sein du système capitaliste, disparaissait. Il y a d’autres implications révolutionnaires dérivées de la mise en cause des syndicats par la grève de masse :

1) La grève de masse ne pouvait pas se préparer à l’avance ; elle surgit sans plan pré-établi du genre “méthode de mouvement pour la masse prolétarienne”. Les syndicats, se consacrant à leur organisation permanente, préoccupés par leurs comptes bancaires et leurs listes d’adhésions, ne pouvaient même pas se poser la question d’être à la hauteur de l’organisation des grèves de masse, une forme qui évolue dans et pour la lutte elle-même.

2) Les syndicats ont divisé les ouvriers et leurs intérêts entre toutes les différentes branches industrielles alors que la grève de masse “fusionna, à partir de différents points particuliers, des causes différentes” et ainsi elle tendait à éliminer toutes les divisions au sein du prolétariat.

3) Les syndicats n’organisaient qu’une minorité de la classe ouvrière alors que la grève de masse rassemblait toutes les couches de la classe, syndiqués et non syndiqués.

La décadence du capitalisme

La lutte est liée à la réalité dans laquelle elle se déroule, on ne peut pas la considérer séparément. Depuis le début du siècle dernier, la décadence d’un système qui a épuisé les marchés extra-capitalistes limitant ainsi sa nécessité insatiable de croissance, devient évidente, provoquant une crise permanente et de permanents cataclysmes sociaux (des guerres et des misères sans précédents pour l’humanité).

La période depuis la fin des années 1960 est le point culminant de la crise permanente du capitalisme, l’impossibilité d’expansion du système, l’accélération des antagonismes inter-impérialistes, dont les conséquences mettent en péril toute la civilisation humaine.

Partout, l’État, avec l’extension redoutable de son arsenal répressif, prend en charge les intérêts de la bourgeoisie. Face à lui, il trouve une classe ouvrière qui, même affaiblie numériquement par rapport au reste de la société depuis les années 1900, est encore plus concentrée et dont les conditions d’existence se sont égalisées de plus en plus dans tous les pays jusqu’à un degré sans précédent. Au niveau politique, la « ruine de la démocratie bourgeoise » est si évidente qu’elle arrive à peine à cacher sa véritable fonction de rideau de fumée devant la terreur de l’État capitaliste.

Les conditions de la grève de masse correspondent à la situation objective de la lutte de classes actuelle, parce que les caractéristiques de la période actuelle expriment le point le plus aigu des tendances du développement capitaliste, qui ont commencé à s’imposer il y a presque un siècle.

Les grève de masse des premières années du siècle dernier furent une réponse à la fin de la période d’ascendance capitaliste et au début des conditions de sa décadence.

Ces conditions sont devenues totalement évidentes et chroniques aujourd’hui, on peut penser que ce qui pousse objectivement vers la grève de masse est, aujourd’hui, mille fois plus fort.

Les “résultats généraux du développement capitaliste international” qui ont déterminé le surgissement historique de la grève de masse n’ont cessé de mûrir depuis le début du XXe siècle.

Que pouvons-nous faire ?

Comment pouvons-nous favoriser le développement de la grève de masse, de l’auto-organisation internationale du prolétariat, de sa nécessaire unité ?

Nos contributions ne sont que cela, des contributions d’une partie consciente au sein de la classe ouvrière. Nous n’aspirons pas à plus que cela, à moins non plus.

Une des formes de ces contributions consiste justement à critiquer les actions erronées qui sont autant d’entraves à l’auto-organisation et à l’approfondissement de la conscience. Même avec la meilleure des intentions de leurs militants, l’activisme, le syndicalisme de base, le gauchisme…, font partie de ces barrières que les travailleurs devront abattre pour atteindre leur autonomie de classe.

Une autre contribution consistera à encourager la réflexion, les éclaircissements sur ce que nous avons vécu. Mais aussi l’extension des luttes véritables, leur coordination et leur information, ainsi que les rencontres et l’organisation des révolutionnaires. Ou encore, la récupération de la mémoire de nos luttes et de leur outils fondamentaux, tels que la grève de masse.

Des “Assembléistes-travailleurs indignés et auto-organisés” pour un 15-M7 ouvrier et anticapitaliste

1 es.internationalism.org/revolucionmundial/201211/3535/debate-a-proposito-de-la-huelga-general

2 La CGT en Espagne est un syndicat de tendance anarchosyndicaliste, scission de la CNT. [NdT].

3 Les Commissions Ouvrières (CO), sont historiquement lié au PC, et l’UGT au Parti socialiste. Ce sont les deux principaux syndicats en Espagne [NdT]

4 Nous utilisons parfois ce néologisme en français pour traduire « asambleista », autrement dit des militants qui défendent les assemblées générales comme moyen de pouvoir des ouvriers lors des luttes. [NdT]

5Rosa Luxemburg : Grève de masse, partis et syndicats (www.marxists.org/francais/luxembur/gr_p_s/greve2.htm [13].)

7“15-M” fait référence au mouvement qui débuta en Espagne le 15 mai 2011. [NdT]

Géographique:

- Espagne [15]

Rubrique:

Après plus de vingt ans: le cadavre des régimes staliniens exhale encore ses poisons

- 1423 lectures

Face aux attaques qui ne cessent de se multiplier dans tous les pays, les réactions de la classe ouvrière restent très limitées et particulièrement laborieuses. Tout ceci confirme le fait que le combat du prolétariat pour renverser l'ordre établi est un énorme défi historique nécessitant ténacité et patience. La marche vers la révolution est un long chemin, difficile et complexe, qui nécessite une réflexion en profondeur et un réel effort théorique. Nous publions ci-dessous un extrait de notre série : A l'aube du XXIe siècle : Pourquoi le prolétariat n'a pas renversé le capitalisme ?1 Cet extrait du deuxième article revient plus particulièrement sur un des obstacles majeurs permettant de comprendre les difficultés qui pèsent encore aujourd'hui sur la classe ouvrière : celui de l’impact idéologique de l'effondrement du stalinisme. Cependant, l'explication de fond ne pouvant se limiter ni se réduire à cette seule dimension, nous encourageons nos lecteurs à revenir sur le contenu de ces deux articles dans leur intégralité.

A l'aube du XXI° siècle : Pourquoi le prolétariat n'a pas renversé le capitalisme ?

(...) Dans ce contexte de difficultés rencontrées par la classe ouvrière dans le développement de sa prise de conscience allait intervenir fin 1989 un événement historique considérable, lui-même manifestation de la décomposition du capitalisme : l’effondrement des régimes staliniens d’Europe de l’Est, de ces régimes que tous les secteurs de la bourgeoisie avaient toujours présenté comme "socialistes" :