ICConline - avril 2013

- 1336 lectures

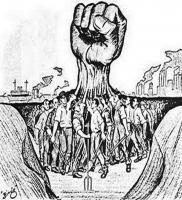

Lutte isolée, lutte défaite !

- 1961 lectures

Nous publions, ci-dessous, la traduction d’un tract de notre section en Espagne, Acción Proletaria, qui fait le bilan de la vague de luttes qui a touché ce pays ces derniers mois. Les questions auxquelles sont confrontés les ouvriers espagnols sont identiques à celles rencontrées dans de nombreux pays. Partout, l’Etat et ses chiens de garde syndicaux cherchent à isoler les ouvriers sur un terrain corporatiste ou nationaliste, voire à nous opposer les uns aux autres.

Au cours de ces derniers mois, les luttes ouvrières se sont multipliées en Espagne, au Portugal, en Afrique du Sud, en Egypte, en Turquie, en Chine…

Ces luttes sont la riposte au déluge d’attaques qui nous tombe dessus : licenciements, coupes budgétaires, expulsions de domicile, réductions drastiques de salaires, salaires payés avec retard… Elles expriment la tentative de faire face à la catastrophe humanitaire que sont le chômage, les expulsions, les queues devant les institutions caritatives, les gens qui vivent dans la rue, les suicides…

Cette barbarie n’a pas surgi d’un coup ! Nous n’y sommes pas parvenus après des années de prétendue opulence et de consommation. En vérité, la descente aux enfers (pour ne donner que l’exemple de l’Espagne) dure depuis quarante ans :

Il y a vingt ans que le contrat de travail « normal » a laissé sa place au contrat précaire ;

Les licenciements massifs se succèdent depuis le début des années 80 ;

les pensions sont rognées depuis 1985 ;

le pouvoir d’achat des salariés a diminué depuis trente ans de façon graduelle ;

dans le secteur public, les postes fixes à vie ont été remplacés par des contrats à durée déterminée et par des contrats d’intérim.

Si pendant les quarante dernières années la chute fut plus ou moins graduelle, ces cinq dernières années, l’accélération est brutale. Cette accélération montre qu’une guerre a été déclarée contre nos conditions de vie, contre notre futur et celui de l’humanité tout entière.

L’isolement est le socle de notre défaite.

Dans de nombreuses villes d’Espagne, nous voyons comment les éboueurs et les employés de la voirie font grève et manifestent, comment les grèves se sont multipliées dans les transports en commun (métro de Madrid et de Valence, bus de Madrid et d’ailleurs), ainsi que dans beaucoup d’autres secteurs : la métallurgie, le textile, la chimie, la santé, les banques, les services sociaux...

Mais chaque secteur lutte de son côté, enfermé sur lui-même, complétement isolé. Voilà le grand problème des luttes actuelles. Elles n’ont pas réussi à se rejoindre dans des manifestations conjointes et unitaires, avec des assemblées ouvertes que d’autres secteurs peuvent rejoindre, en particulier ceux qui sont très isolés et dispersés : chômeurs, retraités, précaires, étudiants…

Unifier les luttes, s’organiser pour riposter ensemble :

Ceci est plus justifié que jamais, parce que nous sommes touchés par des problèmes aux noms universels : coupes budgétaires, licenciements, plans sociaux, chômage, misère, absence de futur…

Ceci est plus nécessaire que jamais, parce que le Capital et son Etat, avec la vieille tactique de « diviser pour mieux régner », nous pousse dans une chute sans fin qui conduit au chômage et à la paupérisation absolue.

Ceci est la seule réponse pour le futur.

Le capitalisme n’a plus rien à offrir. Son calcul consiste en ce que nous nous épuisions, que nous tombions dans la résignation pour finir dans le désespoir. En cela, l’isolement des luttes joue un rôle de premier plan car il imprime dans nos têtes l’idée que nous ne pouvons rien faire, que l’union est impossible… et cela finit avec des conclusions du style : « l’homme est mauvais par nature » ou « nous sommes condamnés d’avance ».

En Grèce aujourd’hui, après seize grèves générales et des luttes isolées innombrables, les ouvriers se sentent fatigués, apathiques, désorientés ; il y a même des secteurs, déçus de tout et de tous, qui se laissent emporter par des idéologies populistes, autant de gauche que de droite, qui les appellent à rejoindre et à défendre la Patrie et à haïr les étrangers.

Nous avons besoin d'une réflexion en profondeur sur les causes de l’isolement des luttes.

Grève générale et luttes isolées : les deux faces du piège syndical.

En réfléchissant sur les causes de l’isolement, il n’est pas difficile de s’apercevoir qu’une grande responsabilité incombe aux syndicats : les CO1 et l’UGT2 nous ont tendu un piège lorsque, à chaque ERE3, et pour chaque coupe, ils ont proposé une riposte isolée, enfermée dans « notre » entreprise et « notre » secteur, limitée à une pression particulière centrée sur les responsables du secteur ou de la corporation concernés ; et lorsque nous voulons lutter, ils sortent alors de leur chapeau la « grève générale » ! C’est ainsi que les syndicats ont appelé à deux grèves générales en 2012 : le 29 mars et le 14 novembre.

Lutte isolée et grève générale sont les deux faces du piège syndical. La grève générale n’engendre pas de l’unité mais de la division, n’incite pas à la mobilisation mais ne fait que démobiliser. C’est unir pour diviser, rassembler pour démobiliser. La grève générale consiste à réserver pour un jour « J » l’exercice de l’unité et de la combativité, revenant pour le reste des jours de l’année à l’atomisation, à la passivité, au « chacun à ses affaires ». La grève générale est une institution de plus du capitalisme, du même genre que Noël ou la Saint-Valentin. À Noël, il faut être gentil et ouvert vis-à-vis de nos semblables, pour, une fois la fête finie, revenir aux affrontements quotidiens, au « sauve-qui-peut », au « malheur aux vaincus ». À la Saint-Valentin, les couples déclarent leur amour éternel et le lendemain, c’est le retour du quotidien : les jalousies, les méfiances, les disputes habituelles…

Le danger de l’idéologie syndicale.

Les CO et l’UGT sont des institutions de l’Etat, du même ordre que le Gouvernement, l’Opposition, le Patronat, l’Eglise, le Pouvoir Judiciaire, l’Armée, la Police… Le Roi les reçoit, ils ont une ligne directe avec la Moncloa4 et avec les chefs du patronat, ils participent à une multitude d’organismes, ils constituent un pouvoir de fait dans des entreprises, des hôpitaux, dans des administrations publiques, des banques et Caisses d’épargne…

Ils ont deux rôles, qui ne sont pas opposés mais complémentaires : un rôle institutionnel et un rôle combatif d'opposition. Ces rôles sont comme les deux mains, la droite et la gauche :

De la main droite. ils signent tout ce que le gouvernement ou le patronat leur mettent sur la table, ils assènent les pires coups de poignards dans le dos des travailleurs, tiennent le même langage que les patrons, le gouvernement et les politiciens : investissement, productivité, croissance… ;

Avec la main gauche, ils ôtent le costard-cravate, et en chemise ils sortent dans la rue. Là, ils hurlent contre Rajoy5 et contre la CEOE6, là ils appellent « à la lutte » et sont capables de pousser les mots d’ordre les plus radicaux.

Tout cela n’a qu’un but : nous amener à adopter l’approche des problèmes et les méthodes de lutte que nous pouvons qualifier d’idéologie syndicale7.

Aux côtés des CO et de l’UGT, il existe une gamme variée de syndicats radicaux. Ceux-ci n’ont pas un grand rôle institutionnel, sauf quelques exceptions isolées et ponctuelles ; leur rôle est celui de la lutte combative. Mais le problème, c’est qu’ils défendent et véhiculent l’idéologie syndicale de manière encore plus radicale et extrême. Dans ce sens (et au-delà de l’honnêteté de beaucoup de leurs militants), ils complètent et sont les auxiliaires du tandem CO-UGT.

La CGT et la CNT critiquent le tandem CO-UGT, mais leur façon de lutter, c’est juste un peu plus de vin du même tonneau : ils ont proposé « une autre grève générale » le 26 septembre 2012, en soutenant celle qui avait été convoquée par les syndicats nationalistes galiciens et basques, et ont fini par se joindre à celle du 14 novembre, appelée par CO-UGT.

Ils critiquent les appels de CO-UGT parce que ceux-ci respectent le service minimum ou se bornent à appeler à des arrêts partiels, mais ils proposent des grèves illimitées tout autant enfermées dans leur secteur, avec lesquelles nous ne sortons toujours pas du piège de l’isolement.

Le syndicalisme radical n’est pas une alternative à CO-UGT pour la simple raison qu’il agit à l’intérieur du même piège : l’idéologie syndicale.

La critique et le débat de fond sur cette idéologie sont nécessaires.

L’idéologie syndicale est un obstacle à l’action directe menée par les travailleurs eux-mêmes. La méthode du « manuel » du syndicalisme consiste à mettre en avant qu'« il faut faire bouger les travailleurs par l’appel et l’activisme d’une minorité » : il faut d’abord les « indigner » avec des dénonciations et des agitations préalables. Il faut passer ensuite aux « actions d’échauffement », pour enfin déboucher sur un appel à la lutte le jour « J ». Le résultat bien connu de ce « processus », c’est que les travailleurs arrivent au jour « J » confus, divisés, désorganisés, passifs…

Ces méthodes vont à l’encontre totale de l’expérience mille fois répétée. La lutte ouvrière ne suit pas ces chemins préétablis sur commande, mais elle surgit au moment le plus inattendu, souvent pour un motif apparemment secondaire qui exprime le fait que la coupe de l’indignation est pleine. Les ouvriers tendent alors à s’organiser en assemblées générales improvisées. L’enthousiasme et l’intérêt se propagent comme une tache d’huile. Ils cherchent la communication directe et les rencontres avec d’autres travailleurs pour ainsi arriver à sortir de l’entreprise ou du secteur. Les uns appellent les autres à la lutte, à ce qu’ils y joignent leurs propres revendications, à ce qu’il organisent des assemblées générales ouvertes où tout le monde puisse s’exprimer, où l’on aborde autant les forces que les faiblesses, exprimant non seulement ce qui est positif mais aussi les peurs, les doutes, les sentiments négatifs.

Tout cela n’est pas une découverte alternative à la recette syndicale mais ce que l’expérience historique de la lutte ouvrière nous montre comme étant possible et nécessaire. C’est de cette manière que le mouvement du 15-M (expression de la revendication d’une jeunesse en situation précaire ou au chômage) a surgi. Quelques années auparavant, la grève massive à Vigo, en 2006, a montré les mêmes tendances8. Et c’est de cette manière que les luttes ouvrières s’expriment depuis 19059.

Beaucoup de camarades voudraient être « pratiques » et laisser tomber les « idéalismes ». Cependant, ils ne font que reprendre encore et toujours la même recette syndicale, qui a démontré encore et toujours sa nocivité. Ils se refusent à étudier les expériences du mouvement ouvrier qui montrent ce qu’est vraiment la lutte ouvrière, comment elle s’est manifestée historiquement. Ne se rendent-ils pas compte que c’est eux qui tombent dans un idéalisme réactionnaire ?

L’idéologie syndicale est enchaînée à l’entreprise, à la corporation et à la nation.

Le syndicalisme surgit au XIXe siècle. Son objectif n’est pas de détruire le capitalisme, mais d’obtenir, à l’intérieur de ces rapports de production, les meilleures conditions possibles pour les ouvriers.

À l’époque (XIXe siècle et début du XXe) où le capitalisme ne s’était pas implanté dans tous les pays et dans tous les milieux économiques, le syndicalisme pouvait jouer un rôle favorable aux travailleurs. Mais avec l’entrée du capitalisme dans sa décadence, le syndicat ne peut obtenir que des miettes et encore très ponctuelles, tombant dans les filets de l’État et de la défense du capitalisme.

Le syndicalisme ne peut pas mettre en question les structures de reproduction de l’économie capitaliste, c'est-à-dire, l’entreprise, le secteur et la nation. Au contraire (et ceci en toute connivence avec les partis de gauche du capital), il s’érige comme l’un de ses défenseurs le plus conséquent. Selon les syndicats, le développement de la nation serait le cadre où l’on pourrait fabriquer un gâteau plus grand, bon pour tout le monde. Marx, dans Salaire, prix et profit, combattait déjà ces illusions syndicalistes présentes dans les Trade Unions britanniques, donnant l’exemple d’une soupière : les syndicalistes disaient que si la soupière était plus grande, il y aurait davantage de soupe à distribuer, ce que Marx réfutait en disant que le problème n’était pas la taille de la soupière mais celle de la cuillère avec laquelle les ouvriers mangeaient, celle-ci tendant, historiquement, à devenir de plus en plus petite.

Les syndicats nous mystifient en disant, par exemple, que si le patron investissait dans la production, au lieu d’emporter ses millions en Suisse, les licenciements ne seraient pas nécessaires. Avec des balivernes pareilles, ils nous mystifient doublement : d’abord en occultant le fait que le capitalisme requiert des licenciements et l’appauvrissement des ouvriers en tant que condition de sa propre survie ; et, deuxièmement, en nous ligotant à la défense de l’entreprise, du secteur et de la nation, au lieu de lutter pour nos besoins en tant qu’êtres humains : ceux de vivre et d’avoir un futur.

En nous ligotant à la défense de ce trio funeste, le syndicalisme propose, nécessairement et fatalement, une lutte isolée. Si une lutte se conçoit en tant que défense de tel ou tel secteur ou de telle ou telle entreprise, en quoi les autres travailleurs vont-ils se sentir concernés ? En rien !

Lors de la récente grève du métro de Madrid, un syndicat très radical, Solidaridad Obrera10, dont les membres défendent avec beaucoup de force et de sincérité que tout se fasse en assemblées, a été incapable de briser ce carcan. La seule chose qu’il a su proposer en faveur de l’unité a été de faire coïncider une des journées de grève du métro avec la grève de la régie des autobus (EMT)11. Alors que les gens montraient leur compréhension envers les grévistes du métro, alors qu’il y avait des conditions pour transformer cette sympathie passive en action, dans la mesure où, à ce moment-là, en plus de l’EMT, les travailleurs de la santé étaient aussi en lutte, pourquoi n’a-t-on pas proposé de mener ensemble toutes les luttes ? Pourquoi n’a-t-on pas appelé à la création d’assemblées ouvertes et des manifestations conjointes pour frapper avec un seul poing le Capital et son Etat ?

Les choses se sont passées de la même manière lorsque les mineurs sont arrivés à Madrid en juillet 2012. Beaucoup de travailleurs se sont rendus à leurs manifestations, on y a vécu des moments d’union et de joie. Qu'ont fait les syndicats ? Mettre au plus vite les mineurs dans leurs bus pour qu’ils rentrent dans la solitude de leurs puits ! Et qu'ont fait les syndicats radicaux ? Ils n’ont pas ouvert la bouche.

Par rapport aux besoins des luttes, les syndicats marchent toujours à contretemps. Quand il y a une possibilité d’étendre et de radicaliser la lutte, ils s’y opposent de toutes leurs forces. Et quand les ouvriers sont passifs, alors ils proclament avec grandiloquence leur radicalisme dans le vide. Et, en plus, ils ont le culot de reprocher aux ouvriers leur passivité !

Nous devons opposer l’unité et la solidarité de la lutte ouvrière à la concurrence et au « tous contre tous » du capitalisme.

Le capitalisme a bouleversé de fond en comble les conditions dominant les systèmes précédents, basés sur le conservatisme et l’enchaînerement à la religion, aux seigneurs, aux « hiérarchies naturelles ». En créant le marché mondial, il a apporté un énorme progrès historique et, surtout, une productivité très élevée du travail sur la base du travail associé propre au prolétariat.

Cependant, le capitalisme, derrière cette face éblouissante, avait une face plus sombre. La contrepartie était la concurrence féroce, l’atomisation la plus extrême, le cynisme et l’absence de scrupules des plus méprisables dans l’obtention du plus grand profit dans un minimum de temps possible. Cela a donné à la vie quotidienne un caractère très destructeur, qui est devenu insupportable dans la décadence du capitalisme et encore pire dans des moments de crise ouverte, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les liens sociaux se déchirent, chacun est obligé de se livrer à une course folle pour survivre isolé et en concurrence avec les autres ; la vie est subie avec la souffrance de l’anxiété, car l’insécurité est totale avec le sentiment que quand nous nous y attendons le moins, nous nous retrouvons sur le bas-côté, invisible pour les autres. Elles sont innombrables les personnes qui finissent dans la dépression, dans le suicide et dans la drogue.

La société capitaliste est celle de la formule « l’homme est un loup pour l’homme », celle de la « guerre de tous contre tous », comme le disait Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, qui discerna, à l’aube du système capitaliste, la barbarie morale qu’il enfermait dans ses fibres les plus cachées.

Les conditions actuelles rendent très difficile la lutte ouvrière, une lutte dont les bases sont tout le contraire de la normalité quotidienne du capitalisme : unité face à la division, solidarité face à la concurrence, confiance face au soupçon, empathie face au « chacun pour soi ».

La lutte ouvrière ne surgit pas uniquement pour des motifs économiques, même si ceux-ci sont leur fil conducteur. La lutte prolétarienne exige un effort moral, un changement de mentalité de la part des ouvriers, même si ce changement n’est pas un préalable et qu'il s’inscrit dans un processus. Et c’est justement là où l’approche syndicale (en concordance avec les autres forces du capital) provoque un grand dommage parce que la vision qu’elle induit des ouvriers est celle qui fait de ceux-ci des citoyens aux intérêts particuliers, corporatistes et égoïstes, dans le cadre de la Nation, laquelle serait l’expression d'un prétendu « intérêt général ». Il est vital de rompre avec cette idéologie syndicale pour que la lutte ouvrière puisse se développer.

Acción Proletaria, (7 février)

1 Les Commissions ouvrières, syndicat lié au Parti communiste d’Espagne. [NdT]

2 Union générale des travailleurs, syndicat lié au Partie socialiste ouvrier espagnole, équivalent du PS français. [NdT]

3 Expediente de Regulación de Empleo, c’est-à-dire : plan social [NdT]

4 Siège du chef du gouvernement espagnol. [NdT]

5 Chef du gouvernement espagnol depuis fin 2011(droite). [NdT]

6 Confederación Española de Organizaciones Empresariales, principale organisation patronale en Espagne. [NdT]

7 Lire notre brochure : Les syndicats contre la classe ouvrière. (https://fr.internationalism.org/brochures/syndicats [2])

8 Nous avons publié plusieurs articles sur ces luttes de 2006. Lire, par exemple : Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne, une avancée dans la lutte prolétarienne. (https://fr.internationalism.org/isme/326/vigo [3])

9 Cf. Grève de masse, parti et syndicats, de Rosa Luxemburg, où, sur la base de l’expérience de la révolution de 1905 en Russie, sont exposés les nouveaux questionnements et les nouvelles méthodes de la lutte prolétarienne alors que s’ouvrait la période de décadence du capitalisme. De même, un collectif de camarades d’Alicante, en Espagne, dénonce la grève générale et défend comme méthode de lutte la grève de masse. Lire, sur notre site : Déclaration des travailleurs d’Alicante (Espagne) sur la grève générale.

10 Solidarité ouvrière, scission de la CNT, qui a repris le nom de la publication historique du syndicat anarchiste.

11 Lire, sur le site de Solidaridad Obrera : LA ASAMBLEA GENERAL EMPIEZA A GOLPEAR CON CONTUNDENCIA (https://www.solidaridadobrera.org/index.php?option=com_content&view=arti... [4])

Rubrique:

Venezuela: avec ou sans Chavez, de plus en plus d’attaques contre les travailleurs

- 1378 lectures

L'immense culte de la personnalité autour de la dépouille du leader du "socialisme du XXIe siècle", Hugo Chavez, vient couronner un long et patient matraquage idéologique au Venezuela et ailleurs, au point où il a été question, comme l'ont fait les staliniens en leur temps avec la dépouille de Lénine, d'embaumer le corps de Chavez1.

Écrit en février peu avant son décès, l'article suivant, rédigé par nos camarades du Venezuela, permet de faire le point sur la dynamique économique et sociale de la "République bolivarienne", dans un cadre intéressant pour la préparation des luttes futures du prolétariat. Même si le contexte a changé, nous publions cette traduction qui met bien en avant la situation de l’après-Chavez et les problèmes que doit affronter la bourgeoisie. Depuis plusieurs mois, malgré les pirouettes des dirigeants concernant la santé de Chavez, tous savaient que ses jours étaient comptés. "L’émotion" suscitée chez "le peuple" à la suite du décès sera d’ailleurs exploitée jusqu’à la nausée pour permettre à la fraction "bolivarienne" (la boli-bourgeoisie, comme on dit avec humour dans le pays) de remporter les élections, mais les problèmes n’ont fait que s’aggraver.

Les fractions de la bourgeoisie vénézuélienne, tels des vautours, aiguisent leurs griffes dans la dispute pour le contrôle de l’État face au retrait imminent d’Hugo Chavez de la présidence, quel que soit l’évolution de la maladie dont il souffre. Ce strident personnage folklorique qui a maintenu intact le capitalisme en le déguisant sous l’appellation du "socialisme du XXIe siècle", a tenu bien ficelés les intérêts divergents des capitalistes pour mieux tromper la classe ouvrière, notamment en administrant la rente pétrolière pour réaliser quelques actions en faveur des pauvres afin de donner le change. Les récentes élections dans ce pays sud-américain ont été, pour la classe ouvrière, en plus de tout le flot de fantaisies et d’illusions exaltant la démocratie bourgeoise, l’occasion d’assister au summum de la vulgarité de la vie politique et de la répugnante "éthique" de ses gouvernants. L’exploitation de l’image d’un Chavez terrassé par la maladie, a mis à nu le cynisme des belligérants de tout bord dans cette lutte électorale. C’est ainsi que les uns et les autres ont tout fait pour attendrir les cœurs des vénézuéliens et amoindrir la colère que les effets de la crise font surgir chez eux, en même temps qu’est encensée, comme le fait la gauche latino-américaine, "la si saine démocratie bolivarienne".

L’absence de Chavez a fait surgir des bagarres intestines et a ouvert une vague d’incertitude au sein de la population : d’un côté, ceux de la fraction soutenant le président malade et inaudible, ont besoin de sa figure pour contrôler les appétits de ceux qui poussent des coudes pour la relève, pendant que la droite n’arrive pas à tirer profit de la situation, tout en se présentant comme la rénovation nécessaire pour le système ; les deux se repaissent du chagrin et vendent de la compassion une bible à la main.

Le chavisme contrôle pratiquement tous les pouvoirs publics et les institutions, ce qui aurait facilité l’élection du candidat, mais il existe un contexte politique, économique et social qui rend difficile pour la majorité chaviste la convocation d’élections de suite. Sur le plan politique, même si l’un des plus visibles continuateurs de la politique du pouvoir chaviste, le vice-président Maduro, s’est vu adoubé par Chavez lors de son départ pour se faire soigner à Cuba, pendant l’absence de celui-ci on a vu comment les militaires, parmi lesquels Chavez s’est formé politiquement, ont mis en avant Diosdado Cabello, président de l’Assemblée Nationale, pour prendre la tête de la "Révolution bolivarienne" sans Chavez. Indépendamment de celui qui sera mis au sommet, après toutes les escarmouches de rigueur, la fraction bourgeoise au pouvoir finira par trouver un accord pour continuer à administrer et à gérer pour que la crise économique mondiale n’entame pas trop leurs profits et qu’elle retombe, évidemment et comme toujours, sur le dos de la classe ouvrière.

Dans leur situation d’orphelins, même si leurs prochains pères sont bien identifiés, les cohortes chavistes durcissent leur politique vis-à-vis des autres fractions bourgeoises avec la volonté de garder leur hégémonie. Et en même temps, ils envoient des messages aux travailleurs pour qu’ils rejoignent les rangs du PSUV (Parti Socialiste Uni de Venezuela) et ses satellites. Par ailleurs, ceux qui se lanceraient dans une mobilisation au milieu de la situation confuse actuelle subiraient la répression immédiate. Le combat parlementaire a pris des allures grotesques et ridicules avec des mises en scène où l’on défend la glorieuse constitution et où l’on évoque la sainteté des hommes illustres vivants ou morts. On menace également, à coup d’investigations pour corruption, d’anciens gouverneurs de l’opposition en accentuant encore plus la décomposition sociale galopante.

La crise à son apogée

Mais le problème le plus grave que la bourgeoisie doit affronter avec ou sans le régime chaviste, comme n’importe quel autre dans le monde, c’est la situation économique. Le chavisme prétend convaincre tout le monde de la viabilité de son projet politique en contournant la crise économique mondiale au moyen de la rente pétrolière comme si c’était un jet continu de dollars inépuisable à la disposition de l’Etat. À cheval sur un populisme effréné, le chavisme s’est lancé bride abattue à la sauvegarde des pauvres et des déclassés, à la conquête d’une clientèle politique dans les immenses bidonvilles qu’il n’a contribué qu’à agrandir, en criant, en braillant là où on veut bien l’entendre, qu’avec la manne pétrolière et avec une nouvelle constitution approuvée par un vote obligatoirement enthousiaste, il édifierait un socialisme aux contours incertains. Voilà un exemple de sa logorrhée attrape-couillons. Ainsi, avec un tel aplomb mystificateur, et l’incommensurable contribution des syndicats, le chavisme essaye de bloquer toute amélioration des conditions de vie du prolétariat vénézuélien. Sur ce terrain, le chavisme, sa suite ou la très hypothétique alternance de droite, sont très jaloux à l’heure de sauvegarder le taux de profit des capitalistes. Depuis 1998, l’année où Chavez a pris la tête de l’État, jusqu’en 2010, le salaire réel dans le secteur privé s’est dévalué de 31%. Et aujourd’hui le tableau économique est très grave. En 2012, on a dépassé tous les records avec des chiffres qui mettent en évidence que l’économie du Venezuela est aussi malade, sinon plus, que son président : haut déficit fiscal (18% du PIB), dû aux dépenses publiques démesurés (51% du PIB) ; importations les plus élevés des seize dernières années (59% par rapport aux exportations) ; 22% d’inflation, la plus élevée de la région... Les dépenses de l’Etat ont été couvertes, en plus de la rente pétrolière, par l’augmentation de la dette ; celle-ci a atteint 50% du PIB alors qu’elle était de 35% en 1998 ; on couvre aussi cette dette en faisant tourner la planche à billets, un argent qui n’est soutenu par la moindre richesse, ce qui a entraîné les niveaux d’inflation les plus élevés de la région ces dernières années.

À cause de la méfiance généralisée dans les Etats, incapables de solder leurs dettes souveraines, la Chine, qui a octroyé des prêts importants à l’Etat vénézuélien ces dernières années, ne veut plus désormais en octroyer d’autres à une économie qui ressemble à un puits sans fond ; les doutes sur la santé, pas seulement celle de Chavez, mais de l’économie vénézuélienne rendent plus difficile et coûteux le placement des obligations d’Etat sur le marché dont la prime de risque a atteint 13,6%. Cela préoccupe autant la majorité chaviste au pouvoir que les opposants. La bourgeoisie de la région est préoccupée par le Venezuela dont elle espère que la situation politique se stabilise, surtout les dirigeants des pays de l’ALBA2 et ceux qui sont bénéficiaires de rabais sur la facture pétrolière. Évidemment les représentants de "l’Empire" (les États-Unis), néanmoins client principal des exportations pétrolières, demandent que l’on respecte la constitution et la démocratie ; le Brésil (pays avec lequel le Venezuela est pas mal endetté) et la Colombie attendent de leur côté une issue stable. Tous seraient affectés par une situation prolongée de l’incertitude qui règne au Venezuela.

Seule la lutte prolétarienne a de l’avenir

Sans la force médiatique braillarde de son président "socialiste", la bourgeoisie craint les conséquences des mesures draconiennes que l’aggravation de la crise économique mondiale lui exige de prendre pour essayer d’éviter la possible banqueroute des finances publiques, tout en évitant la colère des travailleurs qui pourra s’exprimer dans des mobilisations qui ne pourront que déstabiliser une situation sociale déjà bien fragile. Les dénommées "Missions", fers de lance de la politique chaviste pour pallier aux conditions dramatiques de pauvreté dans lesquelles vivent de larges couches de la population et qui sont une des bases électorales du chavisme, vont réduire leurs moyens en mettant ainsi à nu le grand mensonge des soi-disant réussites du "socialisme du XXIe siècle". Et ce sont les travailleurs qui subiront le plus les attaques de la bourgeoisie. Ce sont les ouvriers, véritables otages captifs pour les impôts, qui ont sur leur dos les lourdes charges de l’appareil d’État vénézuélien, avec les programmes "anticrise". Et loin d’être bénéficiaires des dépenses sociales de santé, d’éducation et de logement, ils ont surtout eu des réductions progressives de leurs salaires à tel point que 60% des ouvriers sont payés avec le salaire minimum mensuel (autour de 321 dollars-US, qui se réduisent à 100 si l’on considère le taux de change non officiel). Dans ces conditions, les travailleurs ont devant eux la nécessité de retrouver leurs liens d’unité et de solidarité qui leur permettront de récupérer leur identité de classe en entreprenant des luttes pour une amélioration de leurs conditions de vie. Au milieu du tintamarre sentimental et de la mystification du projet chaviste, la classe ouvrière commence déjà à faire montre de sa combativité et de sa confiance en ses propres forces pour combattre son ennemi, quel que soit le camouflage avec lequel il se présente dans ce pays caribéen. Les syndicats de tout poil montrent bien, par réaction, le changement : ils commencent à préparer leurs manœuvres les plus sophistiquées pour essayer d’encadrer la révolte sociale émergeante pour la canaliser vers la défense d’une prétendue révolution qui n’a bénéficié qu’à la bourgeoisie et qui n’a fortifié que le capitalisme.

Les minorités les plus conscientes de la classe prolétarienne ont la responsabilité de montrer à cette classe à laquelle elles appartiennent qu’autant le "socialisme bolivarien" de la gauche que la "démocratie sociale" de la droite, sont les deux faces d’un même monstre décadent qui doivent être affrontés théoriquement et politiquement pour ouvrir la voie vers l’émancipation de la classe ouvrière et le communisme.

Pedro/Cadinov (25 février)

1 En fait, ce projet aurait pu se réaliser si le corps n’avait pas été trop abîmé quand cela s’est décidé.

2 Alliance bolivarienne pour les Amériques. Il s’agit d’une organisation politique et économique, fondée par Hugo Chavez et Fidel Castro en 2005, visant à servir les intérêts impérialistes de plusieurs pays plus ou moins en opposition avec les Etats-Unis. L’Iran et la Russie, notamment, ont un statut de membres de l’ALBA. [NdT]