Internationalisme no 354 - 2e trimestre 2012

- 1155 lectures

Face à la crise économique globale, les syndicats empêchent une riposte globale contre la crise

- 1638 lectures

La manifestation syndicale du 31 janvier dernier a déclenché une discussion intense dans les médias, les entreprises et un large milieu politique sur l'utilité de la grève générale syndicale d'un jour et de manière plus globale sur l'efficacité des actions syndicales, voire le rôle des syndicats dans la période actuelle.

Cette discussion est une question importante et pose des enjeux cruciaux. Depuis maintenant près de 5 ans, crises immobilières, crises boursières, crises monétaires, crises bancaires et crises de la dette souveraine des États se succèdent et se conjuguent, attestant de l'impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste mondial. Pour les conditions de vie des travailleurs, les conséquences ne se sont pas fait attendre: attaques générales sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, les retraites, ... En Belgique plus particulièrement, licenciements (Beckaert, Arcelor-Mittal), blocage des salaires, allongement des carrières, suppression des pauses carrières constituent l'avant-goût d'attaques plus pénibles encore qui s'annoncent. D'Espagne aux États-Unis, de l'Égypte à la Grèce, se pose la question comment faire face à de telles agressions, comment organiser la lutte, quelle perspective avancer. C'était déjà une des questions centrales débattue dans les mouvements des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street». Il est donc pleinement légitime que cette question soit posée en Belgique également.

Les syndicats et les besoins actuels de la lutte contre les mesures

Face aux mesures générales et internationales, ces mouvements qui se sont développés pendant toute l'année 2011 ont mis en avant trois besoins impérieux pour la lutte: le besoin d'extension et d'unification des mouvements, l'importance du développement de la solidarité entre salariés, chômeurs, jeunes et la nécessité d'engager au sein du mouvement une ample discussion sur une alternative au système actuel en faillite. Les syndicats répondent-ils à ces besoins pour la lutte?

a) Les syndicats favorisent-ils l'extension et l'unifica-tion des luttes?

La spécialité des syndicats, ce sont les actions par usine, par secteur; lorsque la tension sociale monte, ils prônent des actions «symboliques» visant surtout à «lâcher de la vapeur» et à désamorcer la colère et la combativité. Lorsqu'ils organisent une grève générale, ils prennent bien soin de la limiter à un jour, ou à organiser des actions « tournantes» par région ou secteur. Ainsi, lors de la dernière grève générale du 31.1, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations: la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.

Et ne parlons pas de perspectives sérieuses au niveau européen ou mondial, alors que la crise et les attaques le sont de manière évidente. Tout dans leurs actions est fait pour isoler et diviser tous azimuts les travailleurs, pour instiller un sentiment d'impuissance face au tsunami d'attaques qui leur tombe dessus.

b) Les syndicats favorisent-ils l'expression de la soli-darité entre retraités, salariés, chômeurs et jeunes?

Bien au contraire, les actions autour de la grève générale sur le recul de l'âge de la retraite a montré combien leurs actions stimulaient les rivalités entre «jeunes» et «vieux», qui se reprochaient mutuellement un «manque de solidarité». D'ailleurs, dans la logique syndicale, la solidarité se réduit aux sacrifices que les «secteurs mieux nantis «doivent faire pour les «secteurs plus faible», en d'autre mots une répartition plus équitable de la misère parmi les travailleurs.

c) Les syndicats favorisent-ils la discussion sur une alternative au système en faillite?

Les syndicats raisonnent uniquement dans le cadre de la «concertation» au sein du système capitaliste. Et lorsque le «gâteau se réduit», la discussion ne peut porter que sur une manière «équitable» de répartir l'austérité, ce qui signifie aussi «favorable» aux intérêts nationaux. Ils font tout pour éviter la remise en cause du système: en février, les syndicats exultaient: le gouvernement accepte de négocier et finit par assouplir certaines mesures secondaires: victoire sur toute la ligne pour la bourgeoisie grâce à ses syndicats: l'essentiel des mesures passe et l'impression est donnée que la lutte syndicale paie, ce qui permet d'éviter de contrer la réflexion sur la remise en cause du système. Si la «bombe atomique» n'a pu arrêter les mesures, «arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système»: voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Comme si gérer «démocratiquement» une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer «équitablement» la misère signifie la rendre supportable!

Les syndicats ne répondent donc aucunement aux besoins de la lutte, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs. Bien au contraire. Leur action vise à neutraliser la colère et à désamorcer la combativité. La division et la démoralisation sont un objectif des syndicats pour dissuader à tout prix les ouvriers d'entrer massivement en lutte. Dans la réalité, la méfiance des travailleurs envers eux, leurs promesses creuses et leurs magouilles continuelles, s'accroît d'ailleurs fortement, comme l'a encore montré dernièrement la grève spontanée du personnel des transports publics bruxellois suite à une agression mortelle contre un de leurs collègues de celui-ci. Au delà de cette simple indignation face au sabotage des luttes par les syndicats, beaucoup de prolétaires se posent les mêmes questions plus fondamentales: est-ce que tout cela n'est qu'un malheureux hasard?

Existe-t-il de «bons«et de «mauvais« syndicats?

NON! Tous les syndicats, y compris les plus «radicaux» et «combatifs», ne défendent pas les intérêts des travailleurs mais ceux de la bourgeoisie. Leur fonction consiste à saboter les luttes en faisant semblant d'être du côté des exploités. Toutes les mobilisations derrière les syndicats ne mènent qu'à la défaite et à la démoralisation. L'apparente division entre les syndicats «mous» et les syndicats plus à gauche, «plus radicaux», ne sert qu'à diviser la classe ouvrière, à mieux couvrir tout le terrain de la lutte.

S'il n'y a pas de «bons» et de «mauvais» syndicats, c'est parce que le syndicalisme n'est plus adapté aux besoins de la lutte de classe aujourd'hui. Le syndicalisme est devenu une arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Les syndicats sont devenus (depuis que le capitalisme a sonné la fin de sa période d'ascendance internationale avec l’éclat de la Première Guerre mondiale) des organes de l'État capitaliste dans les rangs ouvriers. Depuis près d'un siècle, leur fonction consiste à diriger les luttes pour empêcher la classe ouvrière de prendre elle-même la direction de ses combats, pour l'empêcher de développer sa solidarité et son unité lui permettant de se battre efficacement contre le capitalisme. Croire qu'il existe de «bons» syndicats est une pure illusion. La preuve: l'agitation des syndicats les plus «radicaux» n'a pas empêché la bourgeoisie de renforcer ses attaques et de faire passer tous ses plans d'austérité. Au contraire! La division entre les syndicats ne leur sert qu'à oeuvrer pour diviser la classe ouvrière et la conduire à la défaite.

Tous les syndicats sont complices du gouvernement et du patronat. Lorsqu'ils «négocient» (toujours dans le dos des travailleurs), c'est pour discuter avec les représentants du gouvernement et du patronat de la façon de faire passer les attaques. Tous les syndicats ont pour fonction d'encadrer les luttes pour maintenir l'ordre social du capital! Pour cela, ils se partagent le travail entre eux et en étroite collaboration avec les représentants de la classe dominante.

Peut-on «réformer» les syndicats?

NON! Dans la mesure où les syndicats sont devenus des organes d'encadrement de la classe ouvrière et ont été définitivement intégrés à l'appareil de l'État bourgeois, on ne peut pas les «réformer».

Beaucoup de prolétaires pensent que ce sont les bureaucraties syndicales qui sont pourries et qu'il suffirait de changer la direction des syndicats pour que ces derniers deviennent de vrais organes de défense des travailleurs. C'est une illusion! Si les syndicats ne sont pas «efficaces», ce n'est pas à cause de leurs «mauvais» leaders qui trahissent la «base». C'est la forme syndicale elle-même qui est devenue inefficace et totalement inadaptée aux besoins de la lutte.

Le syndicalisme est une idéologie réformiste basée sur la division de la classe ouvrière en corporations, en corps de métiers.

Le syndicalisme est une idéologie qui sème l'illusion que l'on peut se battre aujourd'hui pour obtenir des réformes durables afin d'améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière au sein-même du capitalisme (comme c'était le cas au 19e siècle). Aujourd'hui, avec l'enfoncement du capitalisme dans une crise économique sans issue et qui ne peut que continuer à s'aggraver, les seules «réformes» durables sont celles qui nous sont imposées par la bourgeoisie, telle la «réforme» du système de retraite. Ces «réformes», au lieu d'améliorer les conditions d'existence des salariés, ne peuvent que les plonger dans une pauvreté et une misère croissantes.

Le syndicalisme sème l'illusion qu'en se battant chacun dans son coin, derrière des revendications spécifiques à sa boîte, son secteur, sa corporation, on peut obtenir gain de cause. C'est FAUX! Seule une lutte massive englobant tous les secteurs de la classe ouvrière, derrière des mots d'ordre unitaires peut faire reculer le gouvernement et le patronat. Pour cela, il faut briser toutes les divisions corporatistes, sectorielles que les syndicats nous imposent.

Il ne sert à rien de chercher à «réformer» les syndicats ou créer de nouveaux syndicats. La preuve: lors des luttes des ouvriers de Pologne en 1980, par exemple, ces derniers avaient l'illusion qu'en créant un nouveau syndicat «libre» et «démocratique» (le syndicat Solidarnosc dirigé par Lech Walesa), ils allaient pouvoir renforcer leurs luttes et obtenir des réformes durables. On a vu ce que cela a donné: c'est grâce à la création du syndicat «indépendant» Solidarnosc (mis en place avec le soutien des syndicats occidentaux et de toute la bourgeoisie des États «démocratiques») que le général Jaruzelski a pu décréter l'état de guerre et réprimer férocement la classe ouvrière en Pologne (voir notre brochure sur les luttes en Pologne de 1980). Par la suite, on a vu le parcours du leader du syndicat Solidarnosc: Lech Walesa est devenu chef de l'État polonais et c'est lui qui a eu la responsabilité de gérer le capital national polonais et de porter des attaques directes contre la classe ouvrière!

Peut-on lutter efficacement sans les syndicats dans les pays «démocratiques»?

OUI! Pour cela, il faut que la classe ouvrière prenne confiance en elle-même et en ses propres forces. Il faut qu'elle puisse surmonter les hésitations et surtout la peur de la répression des grèves «sauvages» et «illégales». Cette peur de la répression (sous forme de sanctions disciplinaires) ne pourra être dépassée que si les travailleurs sont capables de développer la solidarité entre eux, s'ils refusent de se laisser diviser et intimider. Cette peur ne pourra être dépassée que lorsque les exploités prendront conscience qu'ils n'ont plus rien à perdre que leurs chaînes.

Les travailleurs, salariés ou au chômage, en retraite ou étudiants ne pourront prendre en mains leur propre destinée que lorsqu'ils auront compris que toutes les actions «radicales», les actions commandos préconisées par les syndicats (séquestration des patrons, sabotage de la production, blocage des voies ferrées, etc.) ou les actes de désespoir (telles les menaces de faire sauter l'usine) sont totalement stériles et ne peuvent conduire qu'à la démoralisation et à la défaite. Toutes ces actions pseudo-radicales derrière lesquelles les syndicats cherchent à entraîner les travailleurs les plus combatifs ne servent qu'à défouler leur colère et ne sont que des feux de paille.

Dans les pays «démocratiques», les syndicats sont les représentants de la «démocratie» bourgeoise au sein de la classe ouvrière, c'est-à-dire de la forme la plus sournoise et hypocrite de la dictature du capital.

Comment lutter efficacement ?

Pour pouvoir se battre efficacement en se dégageant de l'emprise totalitaire des syndicats, il faut faire vivre la vraie «démocratie» de la classe ouvrière. Cela veut dire développer la discussion collective au sein des assemblées générales massives et souveraines. Ces AG doivent être des lieux de débats où chacun peut intervenir librement, faire des propositions d'actions soumises au vote. Ces AG doivent élire des délégués révocables à tout moment, qu'ils soient syndiqués ou non. Si les délégués élus ne remplissent pas correctement le mandat confié par l'AG, l'AG suivante doit les remplacer. Contrairement aux méthodes de sabotage syndicales, il faut que ces AG soient ouvertes à TOUS les travailleurs (et pas seulement à ceux de la boîte, de l'entreprise ou de la corporation, ou les membres du syndicat). Les chômeurs doivent également être invités à y participer activement car ce sont des prolétaires exclus du monde du travail. Ceci est un des points forts que les mouvements en Espagne des Indignés et aux EU de Occupy nous ont montré. Avec un % toujours croissant d’exclus du marché régulier du travail (précaires, chômeurs) l’AG est devenu par excellence le lieu où toutes les parties de la classe exploitée peuvent s’unir et développer leur solidarité. Les AG souveraines doivent être des lieux de discussions public, (comme l'ont montré les travailleurs de Vigo en Espagne en 2006). Ce n'est qu'à travers la discussion et la réflexion collective dans ces AG ouvertes à tous que peut se construire l'unité et la solidarité de la classe exploitée. Ce n'est que dans ces Assemblées que peuvent se décider des actions unitaires, être mises en avant des revendications communes à tous et que pourront être démasquées les magouilles des syndicats.

Pour se battre efficacement en se débarrassant des entraves et du carcan des syndicats, les travailleurs doivent immédiatement poser la question de l'extension de leur lutte et de la solidarité avec tous leurs camarades des autres secteurs et entreprises frappés par les mêmes attaques de la bourgeoisie. Lorsque les travailleurs d'une entreprise engagent la lutte, ils doivent envoyer des délégations massives vers les autres entreprises voisines pour entraîner dans la lutte tous les travailleurs de la même zone géographique et élargir leur mouvement de proche en proche.

Aujourd'hui, si la classe ouvrière a beaucoup de difficulté à engager la lutte sans attendre les directives des syndicats, c'est parce qu'elle manque encore de confiance en elle-même et dans ses propres forces. C'est aussi parce que l'idéologie «démocratique» inoculée dans ses rangs par les syndicats (et le syndicalisme) pèse encore sur sa conscience.

L'idée qu'on a besoin des syndicats pour se battre est véhiculée par la bourgeoisie. La classe dominante veut nous faire croire que seuls les syndicats peuvent nous «représenter» parce que ce sont des professionnels de la «négociation», alors que ce sont des professionnels du sabotage, de la magouille et de la collaboration avec l'ennemi de classe.

Face aux plans d’austérité dont nous sommes tous victimes, il est possible de lutter efficacement. Mais pour construire un véritable rapport de force capable de faire reculer la bourgeoisie, les travailleurs doivent déjouer les manœuvres de sabotage des syndicats et comprendre qu’ils ne peuvent plus compter sur ces faux amis. Cette discussion est d’une grande importance si nous «voulons faire comprendre à toute la classe, à tous les collègues-ouvriers qu’à l 'intérieur du capitalisme pour eux il n'y a pas d’avenir et que seulement par la lutte, non comme syndicat mais comme classe-unie, nous pouvons remporter la victoire» (Sur les syndicats, A. Pannekoek, 1936). Nous appelons toutes les forces combattives d’engager la discussion là-dessus.

Les organisations syndicales n'ont pas d'autre fonction que de préserver l'ordre social capitaliste et faire passer les attaques du gouvernement et du patronat. Malgré leurs discours «radicaux», elles ne peuvent que continuer à nous diviser, à nous affaiblir pour empêcher tout «débordement» et nous faire voter la reprise du travail sans n'avoir rien obtenu. C'est bien grâce aux syndicats que la classe dominante peut continuer à cogner toujours plus fort et à faire payer aux travailleurs les frais de la crise insurmontable du capitalisme.

Jos & Sofiane /15.04.2012

Géographique:

- Belgique [2]

Situations territoriales:

Rubrique:

En Syrie, l'horreur d'un champ de guerre impérialiste

- 1474 lectures

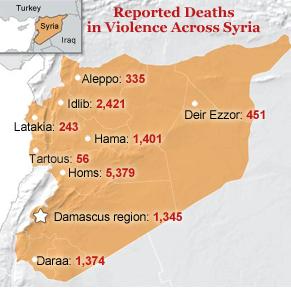

Samedi 4 février, un après-midi comme un autre à Homs. Une foule immense enterre ses morts et manifeste contre le régime de Bachar Al-Assad. Depuis le début des événements en avril 2011, il ne se passe pas un jour en Syrie sans qu’une manifestation ne soit réprimée. En moins d’un an, il y aurait eu largement plus de 2.500 morts et des milliers de blessés.

Samedi 4 février, un après-midi comme un autre à Homs. Une foule immense enterre ses morts et manifeste contre le régime de Bachar Al-Assad. Depuis le début des événements en avril 2011, il ne se passe pas un jour en Syrie sans qu’une manifestation ne soit réprimée. En moins d’un an, il y aurait eu largement plus de 2.500 morts et des milliers de blessés.

Mais dans la nuit du 4 au 5 février, la pratique de l’assassinat en masse s’est encore élevée d’un cran. Pendant des heures, dans l’obscurité, seuls s’entendent les canons de l’armée d’Assad qui tonnent et les cris des hommes qui meurent. Au petit-matin apparaît toute l’horreur de ce qui est aujourd’hui nommée «la nuit rouge d’Homs»: à la lumière du jour, les rues se révèlent jonchées de cadavres. Le bilan de la tuerie serait de 250 morts, sans compter tous ceux qui ont succombé à leurs blessures depuis lors ou qui ont été achevés froidement, après coup, par les militaires à la solde du pouvoir. Car ce massacre n’a pas pris fin à la levée du jour; les blessés ont été pourchassés jusque dans leur lit d’hôpital pour y être exécutés, des médecins surpris en train de soigner des «rebelles» ont été abattus, certains habitants d’Homs sont morts d’une balle dans la tête simplement pour avoir commis le crime de transporter des médicaments dans leurs poches. Ni les femmes ni les enfants n’échappent à ce carnage. La même nuit, la chaîne de télévision Al Jazeera a annoncé que de fortes explosions avaient été entendues dans la région de Harasta, dans la province de Rif Damas. Dans cette ville, située à une quinzaine de kilomètres au Nord de Damas, de violents combats opposent l’armée syrienne libre (ASL) et les forces du régime. Là-aussi, les massacres sont abominables.

Comment tout cela est-il possible? Comment un mouvement de protestation qui a débuté contre la misère, la faim et le chômage a pu en quelques mois se transformer en un tel bain de sang?

Qui est responsable de cette horreur? Qui commande la main meurtrière des militaires et des mercenaires?

La barbarie du régime syrien n’est plus à démontrer. La clique au pouvoir ne reculera devant aucune exaction, aucun massacre pour se maintenir à la tête de l’État et ainsi conserver ses privilèges. Mais qui est cette «armée syrienne libre» qui s’est mise au commandement de la «protestation du peuple»? Une autre clique d’assassins! L’ASL prétend se battre pour libérer le peuple, elle n’est que le bras armé d’une fraction bourgeoise concurrente à celle de Bachar Al-Assad. Et c’est bien là tout le drame des manifestants. Ceux qui veulent lutter contre leurs conditions de vie insoutenables, contre la misère, contre l’exploitation, ceux-là sont pris entre le marteau et l’enclume et ils s’y font écraser, torturer, massacrer...

En Syrie, les exploités sont trop faibles pour développer une lutte autonome; leur colère a ainsi été immédiatement détournée et instrumentalisée par les différentes cliques bourgeoises du pays, les manifestants sont devenus de la chair à canon, enrôlés dans une guerre qui n’est pas la leur pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, comme cela avait été le cas en Libye quelques mois plus tôt.

Ainsi, l’ASL n’a rien à envier à la nature sanguinaire du régime syrien au pouvoir. Début février, elle a, entre autres exemples, menacé de bombarder Damas et tous les postes de commandement du régime et ses fiefs. L’ASL demandant à la population de Damas de s’éloigner de ces cibles, ce qu’elle sait impossible. Les habitants de Damas n’ont en fait pas d’autres choix que de se terrer, terrorisés, dans les caves ou les souterrains tels des taupes ou des rats, à l’image de leurs frères exploités d’Homs.

Mais la bourgeoisie syrienne n’est pas seule responsable de ces massacres. Les complicités internationales sont aussi nombreuses qu’il y a de sièges à l’ONU. Ammar AL-Wawi, l’un des commandants de l’ASL, accuse ainsi directement la Russie et certains pays voisins, tels que le Liban et l’Iran par leur implication, et indirectement la Ligue arabe et la communauté internationale par leur inaction, d’avoir donné le feu vert à Assad pour massacrer le peuple. Quelle découverte!

- La Chine et la Russie défendent publiquement et politiquement le régime syrien. Avec l’Iran, la Russie approvisionne en armes ce régime. Et il est probable que des forces armées de ces pays interviennent directement sur le terrain sous une appellation ou une autre. Pour les puissances capitalistes, les morts ne comptent pas ni la souffrance humaine qu’inflige la défense de leurs sordides intérêts impérialistes.

- L’Iran joue en Syrie une grande partie de sa domination sur le Proche et le Moyen-Orient. C’est pourquoi cet État soutient de toutes ses forces, en s’impliquant même directement militairement, le régime syrien en place. Et les «grandes nations démocratiques» qui aujourd’hui proclament la main sur le cœur et des larmes de crocodile à l’œil que la répression des manifestants par l’armée de Bachar Al-Assad est insoutenable, n’ont aucune réelle compassion pour les familles en deuil, seul l’affaiblissement de l’Iran en mettant sous leur coupe la Syrie les intéresse. Mais il s’agit là d’un bras de fer dangereux car l’Iran n’est pas l’Irak. L’Iran est un pays de plus de 70 millions d’habitants, avec une armée nombreuse et bien équipée. Et surtout avec un pouvoir de nuisance autrement plus important que celui de la Syrie. Si on obligeait l’Iran à empêcher le passage du pétrole par le détroit d’Ormuz, quelle catastrophe économique ce serait! Toute attaque directe de l’Iran provoquerait un chaos incontrôlable. Des nuits rouges comme à Homs se généraliseraient à toute la région.

La Syrie au bord de la guerre impérialiste généralisée

Chaque jour, les tensions montent entre l’Iran et bon nombre de puissances impérialistes dans le monde : États-Unis, Angleterre, France (1), Arabie Saoudite, Israël, etc. La guerre menace mais pour le moment n’éclate pas (2). En attendant et presque mécaniquement, les bruits de bottes se font de plus en plus entendre en direction de la Syrie, amplifiés encore par le veto de la Chine et de la Russie au sein de l’ONU concernant une proposition de résolution condamnant la répression par le régime de Bachar Al-Assad. Tous ces charognards impérialistes prennent le prétexte de l’infamie et de l’inhumanité du régime syrien pour préparer l’entrée en guerre totale dans ce pays. C’est en premier lieu par l’entremise du média russe La Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Pess TV, que des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait avec le soutien américain à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication soviétique ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak et la Turquie. Tout cela fait suite à une réunion tenue en novembre à Ankara qui a donné lieu à une série de rendez-vous. L’émissaire du Qatar a offert à Erdogan, premier ministre turc, de financer toute opération militaire depuis le territoire turc contre le président Al Assad (3). Réunions auxquelles ont participé aussi les oppositions libanaises et syriennes. Ces préparatifs ont amené les alliés de la Syrie, en premier lieu l’Iran et la Russie, à hausser le ton et à proférer des menaces à peines voilées contre la Turquie. Pour le moment, le Conseil National Syrien (CNS), qui regrouperait selon la presse bourgeoise la majorité de l’opposition dans ce pays, a fait savoir qu’il ne demandait aucune intervention militaire extérieure sur le sol syrien. C’est sans aucun doute ce refus qui paralyse encore les bras armés de la Turquie et éventuellement de l’État israélien. Le CNS se moque, comme toutes les autres fractions bourgeoises impliquées, des souffrances humaines qu’entraînerait une guerre totale sur le sol syrien Ce qu’il craint, c’est tout simplement de perdre totalement le peu de pouvoir qu’il possède actuellement en cas de conflit majeur.

Chaque jour, les tensions montent entre l’Iran et bon nombre de puissances impérialistes dans le monde : États-Unis, Angleterre, France (1), Arabie Saoudite, Israël, etc. La guerre menace mais pour le moment n’éclate pas (2). En attendant et presque mécaniquement, les bruits de bottes se font de plus en plus entendre en direction de la Syrie, amplifiés encore par le veto de la Chine et de la Russie au sein de l’ONU concernant une proposition de résolution condamnant la répression par le régime de Bachar Al-Assad. Tous ces charognards impérialistes prennent le prétexte de l’infamie et de l’inhumanité du régime syrien pour préparer l’entrée en guerre totale dans ce pays. C’est en premier lieu par l’entremise du média russe La Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Pess TV, que des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait avec le soutien américain à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication soviétique ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak et la Turquie. Tout cela fait suite à une réunion tenue en novembre à Ankara qui a donné lieu à une série de rendez-vous. L’émissaire du Qatar a offert à Erdogan, premier ministre turc, de financer toute opération militaire depuis le territoire turc contre le président Al Assad (3). Réunions auxquelles ont participé aussi les oppositions libanaises et syriennes. Ces préparatifs ont amené les alliés de la Syrie, en premier lieu l’Iran et la Russie, à hausser le ton et à proférer des menaces à peines voilées contre la Turquie. Pour le moment, le Conseil National Syrien (CNS), qui regrouperait selon la presse bourgeoise la majorité de l’opposition dans ce pays, a fait savoir qu’il ne demandait aucune intervention militaire extérieure sur le sol syrien. C’est sans aucun doute ce refus qui paralyse encore les bras armés de la Turquie et éventuellement de l’État israélien. Le CNS se moque, comme toutes les autres fractions bourgeoises impliquées, des souffrances humaines qu’entraînerait une guerre totale sur le sol syrien Ce qu’il craint, c’est tout simplement de perdre totalement le peu de pouvoir qu’il possède actuellement en cas de conflit majeur.

Les horreurs que nous voyons chaque jour à la télévision ou à la Une de la presse bourgeoise sont dramatiquement vraies. Si la classe dominante nous montre tout cela à longueur de temps, ce n’est ni par compassion, ni par humanité. C’est pour nous préparer idéologiquement à des interventions militaires toujours plus sanglantes et massives. Dans ce génocide en cours, Bachar Al-Assad et sa clique ne sont pas les seuls bourreaux. Le bourreau de l’humanité, c’est ce système capitaliste agonisant qui sécrète la barbarie de ces massacres inter-impérialistes comme la nuée porte l’orage.

Tino/16.02,2012

Notes du 16,04

(1) Début mars, la télévision officielle syrienne confirmait que l’armée avait emprisonné 18 agents français à Homs et un 19ième à Azouz. Ce message signifiait que les –prudentes- négociations entre Paris et Damas avaient échoué et que la Syrie décidait d’augmenter la pression sur la France en rendant l’affaire publique.

(2) Les États-Unis, au cours du mois de mars, ont mené des «entretiens intensifs» avec l’Inde, la Chine et la Turquie pour « inciter» ces pays d’arrêter l’exportation de pétrole d’Iran. Mais cela ne va pas de soi car ces pays sont réticents à abandonner leurs propres aspirations régionales impérialistes. Prenons par exemple la Turquie.

Un spécialiste dans le domaine des relations internationales, Sol Ozel, de l’Université Kadir Has, déclarait le 9 février que «la Turquie a clairement fait savoir qu’elle n’est pas d’accord avec les sanctions contre l’Iran.»

Une raison importante est que non seulement les entreprises turques profitent du commerce du pétrole provenant de l’Iran, mais aussi les banques turques. Elle transfère près d’un milliard de dollars par mois à Téhéran. La Banque Hall, qui est contrôlée par l’État turc, rend possible le paiement de l’exportation du pétrole iranien, en particulier vers l’Inde.

(3) la Russie et la Chine n’ont toujours pas accepté la résolution du Conseil de sécurité condamnant le comportement du régime syrien de Bachar al-Assad. Entre temps, bien qu’à contrecœur, ils sont d’accord avec «une déclaration de l’ONU » soutenant l’initiative de paix de Kofi Annan.

Géographique:

- Moyen Orient [4]

Rubrique:

Les drames de Toulouse et Montauban sont des symptômes de l'agonie barbare de la société capitaliste

- 1402 lectures

Les assassinats commis les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et Montauban ainsi que leurs répercussions constituent une illustration saisissante de la barbarie dans laquelle s’enfonce le monde actuel.

Les assassinats commis les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et Montauban ainsi que leurs répercussions constituent une illustration saisissante de la barbarie dans laquelle s’enfonce le monde actuel.

D’après le Président Sarkozy, Mohamed Merah, le jeune toulousain qui a commis ces crimes et qui a été exécuté par le RAID, était un «monstre». Cette affirmation soulève au moins deux questions:

C’est quoi un «monstre» ?

Comment la société a-t-elle pu fabriquer un tel «monstre»?

Les «bons monstres» et les «mauvais monstres»

Si le fait de tuer de sang-froid des personnes parfaitement innocentes, et par surcroît inconnues, fait d’un être humain un «monstre», alors la planète est gouvernée par des «monstres» puisqu’un grand nombre des chefs d’État de ce monde ont commis de tels crimes. Et ce ne sont pas seulement quelques «dictateurs sanguinaires» qui sont concernés comme Staline ou Hitler dans le passé, Kadhafi ou Assad dans la période actuelle. Que penser de Winston Churchill, le «Grand homme» de la Seconde Guerre mondiale qui a ordonné les bombardements des villes allemandes de Hambourg durant l’été 1943 et Dresde du 13 au 15 février 1945, bombardements qui firent des dizaines, voire des centaines de milliers de morts civils dont 50 % de femmes et 12 % d’enfants? Que penser de Harry Truman, président de la «grande démocratie» américaine, qui ordonna les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki au Japon en août 1945, lesquels firent plusieurs centaines de milliers de victimes civiles, en majorité des femmes et des enfants? Ces tués n’étaient pas des victimes «collatérales» d’opérations visant des objectifs militaires. Les bombardements visaient expressément les civils et notamment, dans le cas de l’Allemagne, ceux habitant les quartiers populaires. Aujourd’hui, les dirigeants des pays «démocratiques» «couvrent» en permanence tous les bombardements des populations civiles, qu’ils aient lieu en Irak, en Afghanistan, à Gaza ou en bien d’autres lieux.

Pour exonérer les dirigeants politiques et militaires, on entend que tous ces crimes sont le prix à payer pour gagner la guerre contre les «forces du mal». Même les opérations de représailles contre des populations civiles sont ainsi justifiées: ces actes de vengeance ont pour but de «démoraliser» et de «dissuader» l’ennemi. C’est exactement ce qu’a affirmé Mohamed Merah, si on en croit les policiers qui ont discuté avec lui avant son exécution: en s’attaquant aux militaires, il voulait «venger ses frères d’Afghanistan», en s’attaquant aux enfants d’une école juive, il voulait «venger les enfants de Gaza» victimes des bombardements israéliens.

Mais peut être que ce qui fait de Mohamed Merah un «monstre», c’est qu’il ait lui-même appuyé sur la gâchette de l’arme qui allait donner la mort. C’est vrai que les dirigeants qui ordonnent des massacres ne sont pas en contact direct avec leurs victimes: Churchill n’a pas actionné les lancers de bombes sur les villes allemandes et il n’a pas eu l’occasion de voir mourir ou agoniser les femmes et les enfants qu’elles ont tués. Mais n’est-ce pas aussi le cas de Hitler et de Staline qui eux sont considérés, à juste titre, comme de sinistres criminels? De plus, les soldats qui, sur le terrain, assassinent des civils désarmés, que ce soit sur ordre ou mus par la haine qu’on a mis dans leur tête, sont rarement traités de «monstres». Bien souvent, ils reçoivent même des médailles et ils sont parfois considérés comme des «héros».

Qu’il s’agisse des dirigeants des États ou de simples citoyens ordinaires enrôlés dans une guerre, les «monstres» sont pléthore dans le monde actuel et ils sont avant tout le produit d’une société qui elle, effectivement, est «monstrueuse».

L’itinéraire tragique de Mohamed Merah l’illustre de façon saisissante.

Comment on devient un «monstre»

Mohamed Merah était un très jeune homme issu de l’immigration maghrébine, élevé par une mère seule, qui s’est retrouvé en échec scolaire et a commis un certain nombre de délits de droit commun avec violence lorsqu’il était mineur, ce qui l’a conduit en prison. Il a connu le chômage à plusieurs reprises et a tenté de s’engager dans l’armée, ce qui lui a été refusé du fait de ses antécédents judiciaires. C’est à cette même période qu’il a commencé à s’approcher de l’islamisme radical, apparemment sous l’influence de son frère aîné.

Nous avons là un parcours extrêmement classique emprunté par beaucoup de jeunes d’aujourd’hui. C’est vrai que tous ces jeunes ne finissent pas dans la peau d’un assassin. Mohamed Merah avait une fragilité particulière comme l’attestent sa tentative de suicide lorsqu’il était en prison et le séjour qu’il a fait en établissement psychiatrique. Mais il est significatif – comme le montrent les tentatives de créer sur Internet des forums à sa gloire – que Mohamed Merah soit dès à présent considéré comme un «héros» parmi de nombreux jeunes des banlieues, tout comme le sont ces terroristes qui se font sauter avec leur bombe dans les lieux publics en Israël, en Irak ou à Londres. La dérive vers un Islam extrémiste et violent affecte principalement certains pays à population musulmane où elle peut même constituer un caractère de masse comme en témoigne, par exemple, le succès du Hamas à Gaza. Quand elle concerne des jeunes nés en France (ou dans d’autres pays d’Europe) elle résulte, en partie, des mêmes causes: la révolte contre l’injustice, le désespoir et le sentiment d’exclusion. Les «terroristes» de Gaza sont recrutés parmi les jeunes d’une population qui, depuis des décennies, vit dans la misère et le chômage, qui a subi la colonisation de l’État d’Israël et continue de recevoir régulièrement des bombes de cet État, et cela sans que se présente la moindre perspective d’amélioration. «La religion, comme l’écrivait Marx au 19e siècle, est le soupir de la créature accablée par le malheur. Elle est le cœur d’un monde sans cœur comme elle est l’esprit d’une époque sans esprit. Elle est l’opium du peuple.» Confrontées à un présent intolérable et à une absence de futur, les populations ne trouvent d’autre consolation et espoir que dans une fuite dans la religion qui leur promet le Paradis pour après la mort. Jouant sur l’irrationnel (puisqu’elles sont basées sur la foi et non sur la pensée rationnelle), les religions constituent un terrain propice au fanatisme, c’est-à-dire au rejet radical de la raison. Quand elles comportent l’ingrédient de la «guerre sainte» contre les «infidèles» comme moyen de gagner le Paradis (comme c’est le cas de l’islam mais aussi du christia-nisme) et qu’outre la misère et le désespoir, l’humiliation est quotidienne, elles sont prêtes à se convertir en justification céleste de la violence, du terrorisme et des massacres.

A l’automne 2005, la flambée de violence qui a embrasé les banlieues françaises était un symptôme du mal-être et du désespoir qui touche une jeunesse de plus en plus massivement victime du chômage et de l’absence de futur, et particulièrement la jeunesse issue de l’immigration maghrébine ou subsaharienne. Celle-ci subit la «double peine»: en plus de l’exclusion que constitue le chômage lui-même s’ajoute l’exclusion liée à la couleur de peau ou au nom; à compétences égales, Joseph ou Marie auront plus de chances de trouver un emploi que Youssef ou Mariam, surtout si cette dernière porte le voile comme l’exige sa famille.

Dans ce contexte, le "repli identitaire" ou le "communau-tarisme", comme le qualifient les sociologues, ne peut que s’aggraver, un repli qui trouve dans la religion son principal ciment. Et un tel communautarisme, notamment ses formes les plus xénophobes et violentes, est encore alimenté par la situation internationale où l’État d’Israël (et donc le juif), constitue "l’Ennemi" par excellence.

Les racines de l’antijudaïsme

Suivant les informations fournies par la police, c’est parce qu’il n’a pas trouvé de militaire à abattre le 19 mars que Mohamed Merah s’est «replié» sur une école juive, tuant trois enfants et un enseignant. Cet acte barbare n’est que la pointe extrême d’un très fort sentiment anti-juif qui habite aujourd’hui un grand nombre de musulmans.

Pourtant, l’antijudaïsme n’est pas une «spécialité» historique de l’Islam, bien au contraire. Au Moyen-Âge, la situation des juifs était bien plus enviable dans les pays dominés par l’Islam que dans les pays dominés par le Christianisme. Dans l’Occident chrétien, les persécutions prenant les juifs (accusés d’être les «assassins de Jésus») comme boucs émissaires dans les périodes de famine, d’épidémie ou de difficultés politiques étaient contemporaines des bonnes relations et de la coopération entre juifs et musulmans dans les pays de l’Empire arabo-musulman. A Cordoue, capitale de l’Al-Andalus (l’Andalousie musulmane), des juifs occupent des postes de diplomate ou de professeur d’université. En Espagne, les premières persécutions massives de juifs seront le fait des «rois catholiques» qui les chassent en même temps que les musulmans au moment de la «reconquête» en 1492. Par la suite, la situation des juifs sera bien meilleure au sud de la Méditerranée que dans les pays chrétiens, qu’ils soient catholiques ou orthodoxes. Le mot «ghetto» est d’origine italienne (16e siècle), le mot «pogrom» d’origine russe (19e siècle). C’est en Europe, face aux pogroms à l’Est et à la vague d’antisémitisme liée à «l’affaire Dreyfus» en France, et non au Maghreb ou au Proche-Orient, que se développe le sionisme, cette idéologie nationaliste née à la fin du 19e siècle qui prône le retour des juifs et la création d’un État confessionnel sur les terres de la Palestine biblique désormais peuplée essentiellement de musulmans. C’est la création après la Première Guerre mondiale d’un «Foyer national juif» en Palestine sous mandat britannique où émigrent dans les années 1930 de nombreuses victimes des persécutions nazies qui marque le début de l’antagonisme entre juifs et musulmans. Mais c’est surtout la création en 1948 de l’État d’Israël, destiné à accueillir des centaines de milliers de survivants de la «Shoah» qui ont tout perdu, qui va alimenter et aggraver l’hostilité de nombreux musulmans envers les juifs, notamment avec le départ vers des camps de réfugiés de 750.000 arabes. Les différentes guerres entre Israël et les pays arabes, de même que l’implantation de colonies dans les territoires occupés par Israël, ne vont évidem-ment pas arranger les choses ni non plus la propagande des gouvernements de la région qui ont trouvé dans la politique coloniale d’Israël un excellent exutoire pour défouler la colère des populations qu’ils maintiennent dans la misère et l’oppression. Et il en est de même des «croisades» rhétoriques ou armées des dirigeants américains et de leurs alliés occidentaux et israélien contre (ou dans) des pays musulmans (Irak, Iran, Afghanistan) au nom de la lutte contre le «terrorisme islamique».

Né de l’histoire barbare du 20e siècle, de plus au cœur d’une région cruciale du point de vue stratégique et économique, l’État d’Israël et sa politique sont condamnés à alimenter indéfiniment les tensions au Moyen-Orient et la haine du juif parmi les musulmans.

Quelles perspectives?

Mohamed Merah est mort, le corps criblé de balles, mais les causes qui sont à l’origine de son itinéraire tragique ne sont pas prêtes de disparaître. Avec l’aggravation de la crise d’un système capitaliste à l’agonie, avec la croissance inéluctable du chômage, de la précarité et de l’exclusion, particulièrement parmi les jeunes, le désespoir et la haine de même que le fanatisme religieux ont de beaux jours devant eux, ouvrant aux petits caïds de la drogue ou du «djihad» de belles perspectives de recrutement. Le seul contrepoison à cette dérive barbare réside dans le développement massif et conscient des luttes prolétariennes qui offrira aux jeunes une véritable identité, l’identité de classe, une véritable communauté, celle des exploités et non celle des «croyants», une véritable solidarité, celle qui se développe dans la lutte contre l’exploitation entre travailleurs et chômeurs de toutes races, nationalités et religions, un véritable ennemi à combattre et terrasser, non pas le juif, mais le capitalisme. Et ce sont ces mêmes luttes ouvrières qui seules permettront de sortir le Moyen-Orient de l’état de guerre permanent, ouvert ou larvé, dans lequel il se trouve, lorsque les prolétaires juifs et musulmans, de chaque côté du «Mur de la Honte» ou à l’intérieur de ce mur, comprendront qu’ils ont les mêmes intérêts et qu’ils doivent être solidaires contre l’exploitation. Des luttes ouvrières qui, en se développant dans tous les pays, devront de plus en plus comprendre et prendre en charge la seule perspective qui puisse sauver l’humanité de la barbarie: le renversement du capitalisme et l’instauration de la société communiste.

Fabienne/29.03.2012

Géographique:

- France [5]

Rubrique:

Journée de manifestation en Inde : grève générale ou pare-feu syndical ?

- 1307 lectures

En Inde, une journée de grève, lancée à l’appel des onze centrales syndicales nationales (c’était la première fois qu’elles agissaient ensemble depuis l’indépendance du pays en 1947) et de 50.000 syndicats plus petits, représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays, a eu lieu le 28 février 2012. Elle a touché de nombreux secteurs, notamment les employés de banque, les travailleurs de la poste et des transports publics, les enseignants, les dockers… Cette mobilisation a été saluée comme étant une des grèves les plus massives du monde à ce jour.

En Inde, une journée de grève, lancée à l’appel des onze centrales syndicales nationales (c’était la première fois qu’elles agissaient ensemble depuis l’indépendance du pays en 1947) et de 50.000 syndicats plus petits, représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays, a eu lieu le 28 février 2012. Elle a touché de nombreux secteurs, notamment les employés de banque, les travailleurs de la poste et des transports publics, les enseignants, les dockers… Cette mobilisation a été saluée comme étant une des grèves les plus massives du monde à ce jour.

Le fait que des millions de travailleurs se soient mobilisés montre que, malgré tous les discours sur le «boom» économique indien, il n’est pas ressenti comme tel par la classe ouvrière. Par exemple, les centres d’appels téléphoniques et l’industrie liée à la l’informatique en Inde, dépendant à 70 % de compagnies américaines, subissent lourdement le poids de la crise économique. C’est également le cas dans tout un tas de secteurs. L’économie indienne n’est pas à l’écart du reste de l’économie mondiale et de sa crise.

En Inde aussi donc la colère ouvrière gronde. C’est pourquoi les syndicats se sont tous mis d’accord sur l’appel commun à la grève… pour faire face, unis, à… la classe ouvrière! Quel autre sens donner à cette subite entente des organisations syndicales, elles qui dans le passé ont au contraire savamment entretenu la division, systématiquement, à chacune des précédentes mobilisations contre les mesures gouvernementales.

Loin de montrer que la bourgeoisie attaque aujourd’hui sans répit les travailleurs à cause de la crise d’un système malade et pourrissant, au contraire, les efforts des syndicats visent à faire croire qu’il faudrait faire confiance à ce système et que la bourgeoisie pourrait accorder n’importe quoi si elle souhaitait le faire. La preuve en est le cocktail de revendications avancées portant notamment sur l’obtention d’un salaire minimum national, réclamant aussi des emplois permanents pour 50 millions de travailleurs précaires, des mesures gouvernementales pour juguler l’inflation (qui a dépassé les 9 % pendant la majeure partie de ces deux dernières années), des améliorations sur la protection sociale comme sur les retraites pour tous les travailleurs, un renforcement du droit du travail comme des droits syndicaux et la fin de la privatisation des entreprises d’État. Ces revendications mises en avant par les syndicats reposent toutes sur l’hypothèse que le gouvernement est capable de répondre aux besoins des classes exploitées. Il répand aussi l’idée mensongère qu’il pourrait réduire l’inflation ou que, derrière l’appel à la défense des services publics, l’arrêt de la revente au privé de pans entiers de l’activité du secteur public bénéficierait d’une manière quelconque à la classe ouvrière.

Une «grève unitaire» très sélective

Les syndicats n’ont pas toujours demandé à leurs membres de se joindre à la grève. Ainsi, plus d’un million et demi de cheminots, et beaucoup d’autres ouvriers, la plupart d’entre eux membres de ces syndicats, n’étaient même pas appelés à faire grève. Dans la plupart des zones industrielles, dans des centaines de villes petites ou grandes, dans toute l’Inde, alors que les travailleurs du secteur public se mettaient en grève, des millions d’ouvriers du secteur privé continuaient à travailler et leurs syndicats n’ont pas appelé à la grève. Tout en appelant à une «grève générale», les syndicats ne se sont pas gênés pour que des millions de leurs membres aillent au travail comme d’habitude ce jour-là.

Même dans les secteurs où les syndicats ont appelé à la grève, leur attitude était plus celle d’appeler à une «grève absentéiste». Beaucoup de travailleurs ont fait grève tout en restant à la maison. Les syndicats n’ont pas fait de grands efforts pour les amener dans la rue tous ensemble et pour organiser des manifestations. Ni pour impliquer dans la grève les millions de travailleurs du secteur privé membres de syndicats nationaux en grève. Il faut rapprocher cette manœuvre au fait que récemment et pendant pas mal de temps, les ouvriers du secteur privé ont été beaucoup plus combatifs et moins respectueux des lois de la bourgeoisie. Même des zones industrielles comme Gurgaon et les industries automobiles près de Chennai, les usines comme Maruti à Gurgaon et Hyundai près de Chennai qui avaient récemment connu de grandes luttes, n’ont pas rejoint cette grève.

Pourquoi les syndicats ont-ils appelé à la grève?

Il est clair que les syndicats n’ont pas utilisé la grève pour mobiliser les ouvriers, pour les faire descendre dans la rue et s’unir. Ils l’ont utilisée comme un rituel, comme un moyen de lâcher un peu de vapeur, pour séparer les ouvriers, les inciter à la passivité et les démobiliser. Être assis à la maison, à regarder la télé, ne renforce pas l’unité et la conscience des travailleurs. Cela ne fait qu’accroître le sentiment d’isolement, la passivité et la sensation d’avoir perdu une occasion. Étant donnée cette attitude, pourquoi les syndicats ont-ils alors appelé à la grève? Et qu’est ce qui a pu tous les amener à s’unir, y compris le BMS (1) et ses plus de 6 millions d’adhérents? Pour comprendre cela, nous devons regarder quelle est la situation réelle au niveau économique et sociale comme ce qui se passe au sein de la classe ouvrière en Inde.

La dégradation des conditions de vie des travailleurs

Malgré les grands discours sur le boom économique, la situation économique a empiré ces dernières années. Comme partout, l’économie est en crise. Selon les statistiques gouvernementales, le taux de croissance annuelle est tombé de 9 % à 6 % environ. Beaucoup d’industries ont été sévèrement touchées dans les secteurs de l’informatique, du textile, de l’usinage des diamants, des biens de consommation, d’infrastructure, des compagnies privées d’électricité, des transports aériens. Cela a conduit à intensifier les attaques contre la classe ouvrière. L’inflation générale plane autour de 10 % depuis plus de deux ans. L’inflation au niveau des produits alimentaires et des objets de première nécessité est beaucoup plus élevée, allant quelques fois jusqu’à 16 %. La classe ouvrière s’enfonce dans la misère.

Le développement de la lutte de classe

Dans cette ambiance de conditions de vie et de travail dégradées, la classe ouvrière a repris le chemin de la lutte de classe. Depuis 2005, on a vu une accélération progressive de la lutte de classe dans l’Inde toute entière, démontrant qu’elle s’inscrit clairement dans le développement actuel de la lutte de classe internationale. Les années 2010 et 2011 en particulier ont connu de nombreuses grèves dans beaucoup de secteurs et des milliers de travailleurs ont pris part à des occupations d’usine, à des grèves sauvages et à des rassemblements de protestation. Quelques-unes de ces grèves ont été très importantes, notamment dans le secteur de l’automobile comme par exemple celles des ouvriers de Honda Motor Cycle en 2010 ou de Gurgaon et de Hyundai Motors à Chennai en 2011, dans lesquelles les travailleurs ont arrêté le travail à plusieurs reprises contre la précarisation et les autres attaques des patrons et ont exprimé une grande combativité et une forte détermination dans l’affrontement avec l’appareil de sécurité des patrons. Récemment, entre juin et octobre 2011, toujours dans les usines de production d’automobiles, les travailleurs ont agi de leur propre initiative et n’ont pas attendu les consignes syndicales pour se mobiliser avec de fortes tendances à la solidarité et une volonté d’extension de la lutte à d’autres usines. Ils ont aussi exprimé des tendances à l’auto-organisation et à la mise en place d’assemblées générales, comme lors des grèves à Maruti-Suzuki à Manesar, une ville nouvelle liée au boom industriel dans la région de Delhi, durant laquelle les ouvriers ont occupé l’usine contre l’avis de «leur» syndicat. Après une négociation signée par les syndicats début octobre, 1.200 travailleurs sous contrat n’ont pas été réembauchés et 3.500 ouvriers sont donc repartis en grève et ont occupé, pour montrer leur solidarité, l’usine d’assemblage des voitures. Cela a entraîné 8.000 ouvriers dans d’autres actions de solidarité dans une douzaine d’autres usines de la région. Cela a aussi conduit à des rassemblements et à la formation d’assemblées générales pour éviter le sabotage par les syndicats.

La redécouverte de l’assemblée générale en tant que forme la plus appropriée pour étendre la lutte et assurer l’échange d’idées le plus large possible représente une formidable avancée pour la lutte de classe. Les assemblées générales de Maruti-Suzuki à Manesar étaient ouvertes à tous et encourageaient chacun à participer à la réflexion sur la direction et les buts de la lutte.,

En plus de cette vague de lutte de classe qui monte lentement, les luttes qui se sont déroulées au Moyen Orient, en Grèce, en Grande-Bretagne, et l’ensemble du «mouvement Occupy» a eu un écho dans la classe ouvrière indienne.

La peur de la contagion de la lutte de classe au sein de la bourgeoisie

Au moment de la confrontation violente à l’usine de motos Honda et face aux grèves répétées à Maruti-Suzuki, on a pu voir clairement s’exprimer une certaine crainte de la part de la bourgeoisie. Chaque fois, les médias ont mis en avant le fait que les grèves pourraient s’étendre et impliquer d’autres compagnies automobiles à Gurgaon et paralyser toute la région. Ce n’était pas de la spéculation. Alors que les principales grèves ne touchaient que peu d’usines, d’autres ouvriers sont venus aux portes des usines en grève. Il y a eu des manifestations communes d’ouvriers et même une grève dans toute la cité industrielle de Gurgaon. Le gouvernement provincial était lui-même sérieusement inquiet de la propagation de la grève. Le Premier ministre et le ministre du travail du Haryana, à l’instigation du Premier ministre et du ministre du Travail de l’Union, ont réuni les patrons des entreprises et des syndicats pour étouffer la grève.

Comme le reste de la bourgeoisie, les syndicats ont été encore plus inquiets de perdre le contrôle sur les ouvriers si la combativité continuait à croître. Là aussi, ce fut évident dans les grèves à Maruti en 2011, quand les ouvriers ont accompli beaucoup d’actions contraires à ce que voulaient les directions syndicales. Cette peur a poussé les syndicats à vouloir apparaître comme faisant quelque chose. Ils ont appelé à un certain nombre de grèves rituelles, y compris une grève des employés de banque en novembre 2011. La grève actuelle, tout en étant, sans aucun doute, une expression de la montée de la colère et de la combativité au sein de la classe ouvrière, est aussi un des derniers efforts en date des syndicats pour la contenir et la canaliser.

Prendre nos luttes en main

Les travailleurs doivent comprendre que faire une journée de grève rituelle et rester à la maison ne nous mène nulle part. Pas plus que de se rassembler dans un parc pour écouter les discours des patrons syndicaux et des membres des partis parlementaires. Les patrons et leur gouvernement nous attaquent parce que le capitalisme est en crise et qu’ils n’ont pas d’autre choix. Nous devons comprendre que tous les travailleurs sont attaqués. Rester passifs et isolés les uns des autres ne décourage pas les patrons d’intensifier leurs attaques contre les travailleurs. Les ouvriers doivent utiliser ces occasions de se mobiliser pour prendre la rue, se rassembler et discuter avec d’autres travailleurs. Ils doivent prendre leurs luttes en main. Cela ne résoudra pas immédiatement les problèmes des travailleurs mais cela rendra possible le développement authentique de la lutte. Cela nous aidera à développer notre combat contre le système capitaliste et d’œuvrer à sa destruction. Comme le disaient ceux qui ont occupé la faculté de droit en Grèce en février 2012, «Pour nous libérer de la crise actuelle, nous devons détruire l’économie capitaliste!».

D’après deux articles de Communist Internationalist, organe du CCI en Inde/mars 2012

1) Le Bharatiya Mazdoor Sangh qui est le plus grand syndicat du pays, est lié au BJP, le parti religieux hindouiste fondamentaliste.

Géographique:

- Inde [6]

Rubrique:

le capitalisme a fait faillite, pourquoi? que faire ?

- 1220 lectures

À l’heure actuelle, dans toute la société, la crise économique est au cœur des préoccupations. Tout le monde se fait des soucis sur son avenir, celui de ses enfants, ses parents retraités, ses voisins, amis, collègues, ... existe t’il encore un avenir décent pour nous tous ou allons-nous tout droit dans la plus grande pauvreté et la précarité? Cette situation est-elle dûe à des banquiers cupides et corrompus, des agences de notation? Est-ce le résultat de gouvernements irresponsables et de leurs banques centrales? Si oui! le système d'exploitation pourrait être réformé. Sinon, il est clair que le capitalisme n'a pas d'avenir et qu'il doit être totalement détruit pour être remplacé par une autre société. C'est pourquoi, cette discussion est importante pour déterminer les perspectives et les buts des effets de la crise.

1ère soirée : vendredi 27 avril – 19h30 à 22h30

La crise est-elle temporaire, donc le produit d’un dérapage, d’un déséquilibre dans le fonctionnement économique?

A quelle sorte de crise sommes-nous confrontés? Une crise de la dette, des banques, une crise immobilière, une crise de l’euro ou encore une crise historique du mode de production capitaliste?

La crise immobilière a débouché sur une crise ouverte de dimension mondiale, sur une chute de l’activité économique que la société n’a plus connue depuis 1929. En Grèce, en Espagne, en Italie ou au Portugal une austérité inouïe est mise en place. Dans de nombreux autres pays européens, de nouvelles attaques sont planifiées. Est-ce que cette situation est la faute de banquiers cupides et corrompus, des agences de notation? Est-ce le résultat de gouvernements irresponsables et de leurs banques centrales? Ou d’une Europe trop faible?

Marx soulignait: "ne voyons pas dans la misère que la misère". La crise économique n’est pas une fatalité. Ce n’est pas une loi naturelle. Il ne s’agit pas d’un destin qui s’impose à nous. C’est la conséquence d’un système qui s’est empêtré dans ses propres contradictions: comme celles entre les forces productives et les rapports de production, ou, en d’autres mots, entre le caractère social du processus de production et l’appropriation privée des produits de celui-ci par les propriétaires capitalistes.

2 ième soirée: Vendredi 11 mai – 19h30 à 22h30

La crise est-elle locale et y-a-t ‘il des pays ou des politiques qui y échappent?

(la Chine, la Corée, le Cuba "socialiste", ou les fameux pays BRICS?)

Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (les BRICS) ont montré ces dernières années une remarquable réussite économique.

La Chine, en particulier, est désormais considérée comme la deuxième puissance économique dans le monde et beaucoup pense qu’elle va bientôt détrôner les États-Unis. Cette performance flamboyante a amené des économistes à placer leurs espoirs dans ce groupe de pays comme la nouvelle locomotive pour l’économie mondiale. L’émergence des BRICS conduirait à un monde plus juste et plus équitable.

Il y a un soupçon de déjà vu au sujet de ce «miracle économique». L’Argentine et les tigres asiatiques dans les années 1980 et 1990 ou plus récemment l’Irlande, l’Espagne, l’Islande ont tous été, à différents moments, présentés comme des «miracles économiques».

Tous ces pays devaient cette croissance rapide à une augmentation effrénée de la dette. Ils ont tous connu une même fin fâcheuse: la récession et la faillite.

3 ième soirée: Vendredi 25 mai – 19h30 à 22h30

La crise est-elle structurelle et peut-elle être contenue par une série de réformes et d’ajustements?

Bon nombre reconnaissent que l'économie connaît de grandes difficultés. Mais, prétendent ils «avec plus de contrôle de l’État sur les finances, nous pouvons construire une nouvelle économie, plus sociale et plus prospère». Est-ce qu’une plus grande ingérence de l’État peut résoudre les problèmes économiques? Les ménages, les entreprises, les banques et Etats, tous sont endettés. Qu’est-ce qu’on fait les États? Ils ont injecté des milliards de dollars dans l’économie afin d’éviter de nouvelles faillites en faisant des nouvelles dettes! Comment une réforme du système financier peut-elle ici apporter une réponse? Et les nationalisations alors? Depuis l’expérience de la Commune de Paris le rôle de l’État contre les ouvriers nous est connue. «L’Etat moderne, quel qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble». Depuis lors, chaque bourgeoisie nationale se range derrière son État pour mener la guerre commerciale internationale impitoyable.