ICConline - avril 2012

- 1460 lectures

Nous avons besoin d'une véritable lutte ! (tract diffusé en Espagne lors de la manifestation du 29 mars)

- 1834 lectures

Le texte ci-dessous est la traduction du tract distribué lors des manifestations du 29 mars par nos camarades du CCI en Espagne.

Contre les coupes, contre la réforme du travail, contre tout ce qui nous tombe dessus : nous avons besoin d'une véritable lutte !

Cinq ans après le début de cette crise, les conditions de vie des travailleurs vont de mal en pis. Après les plans d’austérité de Zapatero-Rubalcaba1 et du PSOE2, c’est le tour, en plus brutaux, de ceux de Rajoy3 et du PP4 :

augmentation générale des impôts (sur le revenu, taxe d’habitation, et autres taxes en tout genre qui vont renchérir de façon insupportable les factures de l’électricité, de l’eau, le prix du combustible, etc.) ;

énième reforme du Code du travail pour rendre plus simples et meilleur marché les licenciements ce qui fera monter le chômage –selon les prévisions du gouvernement lui-même– jusqu’à 6 millions de chômeurs ;

chantage sur ceux qui « conservent » leur emploi pour qu’ils acceptent des réductions de salaires, des augmentations de la journée de travail, des déménagements et toute sorte d’injonctions arbitraires de la part du patron ou de l’administration publique elle-même ;

nouveaux décrets qui ne sont rien d’autres que des coup de hache sur les salaires des employés publics et qui vont entraîner des licenciements de milliers d’intérimaires, de nouvelles charges comme le payement par l’assuré d’une partie des services sanitaires et, en général, la dégradation des services publics essentiels comme l’éducation ou la santé.

Et tout cela, comme l’a souligné la vice-présidente du gouvernement elle-même : “ n’est que le début du début ”. Il n’y a qu’à regarder ce qui se passe en Grèce où l’on a foudroyé le tiers des employés publics et où le salaire minimum a été réduit à des niveaux vraiment invraisemblables, ou au Portugal où là aussi les dites « reformes du Travail » se succèdent, la suppression du treizième mois, les augmentations des frais de santé,… Mais rappelons-nous aussi ce qui se passe en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne : recule de l’âge de la retraite, coupe les pensions (ce qui en France avait provoqué un mouvement massif de lutte en 2010), précarisation (les “mini-jobs” bien connus et en général le temps partiel), salaires de misère qui se répandent comme la gale. C’est ainsi que dans « l’opulente » Allemagne, presque le quart de la population travailleuse gagne moins de mille euros par mois. Aux Etats-Unis le taux de pauvreté est en train de battre tous les records historiques (plus de 15% de la population) et le nombre de personnes privées d’assurance médicale, malgré la prétendue « réforme de la Santé » d’Obama, a augmenté l’année dernière de presque un million,…

Parce qu’il ne s’agit pas de l’incompétence de tel ou tel gouvernement, ni de la rapacité de telle ou telle nation capitaliste, ni de l’abjection de tel ou tel patron ou politicien. Il s’agit d’une authentique banqueroute, d’une véritable crise systémique du capitalisme, qui ne peut plus offrir à l’humanité que des attaques de plus en plus brutales contre le prolétariat mondial et les autres couches travailleuses de la population, en s’engageant dans une dynamique absurde et irrationnelle, puisque le marché mondial solvable ne fait que se réduire de plus en plus, en enfonçant de plus en plus la société capitaliste dans son propre marécage. C’est ainsi depuis plus de 40 ans, mais ces dernières cinq années ont entraîné un enfoncement qualitatif poussé par la crise irrésoluble de surproduction et aggravé par l’éclatement de l’endettement généralisé des États, des entreprises et des ménages.

C’est pour cela que les illusions comme quoi il y aurait « un autre capitalisme possible » sont dangeureuses. Il s’agit là d’un conte de fées que l’idéologie dominante répète « mille fois jusqu’à ce qu’elle devienne vérité », selon lequel l’État démocratique ne serait pas la dictature d’une minorité privilégiée sur la majorité exploitée mais que nous serions tous des « citoyens égaux devant la loi » et que les « citoyens travailleurs » auraient des partis de gauche et des syndicats qui les défendraient contre les excès et les abus des patrons spéculateurs, des pouvoirs de la finance, des usurpateurs de la « souveraineté » nationale. Au contraire des contes, la dure réalité vécue par les travailleurs dans tous les pays c’est que leur « fée marraine », la gauche du capital, lorsqu’elle est au gouvernement, se comporte comme la marâtre, la droite, en mettant en œuvre les mêmes plans d’austérité. C’est pour cela que l’alternative ne consiste pas à faire des changements dans le système, mais à changer de système, en abolissant l’exploitation et les classes sociales. Oui, mais comment y parvenir ?

Nous avons bien vu et vérifié que nous ne pouvons pas avoir confiance en ceux qui nous disent : « Votez pour nous ! », et aussitôt profitent de notre confiance pour nous attaquer de façon impitoyable. On ne peut pas non plus faire confiance aux syndicats, autoproclamés « représentants des travailleurs », alors qu’en vérité c’est la véritable « cinquième colonne » de la bourgeoisie infiltrée dans les rangs ouvriers. Ils ont toujours mobilisé pour démobiliser et tromper. N’oublions pas que quelques semaines avant la promulgation par Rajoy de sa Reforme du Travail (et que lui-même ait annoncé…la Grève Générale5), UGT et CCOO étaient arrivés à un accord avec le patronat pour rendre flexibles les salaires et accepter des « clauses de suspension » des conventions collectives, toujours favorables aux exploiteurs. Il y a bien longtemps que les syndicats, et ceci partout dans le monde !, sont devenus des gestionnaires du système capitaliste, des défenseurs de l'économie nationale et de la viabilité des entreprises, mais surtout pas des exploités.

Et cela est prouvé dans les « luttes » qu’ils organisent où règne la division et où la passivité des travailleurs est organisée, tel qu’on a pu le voir lors des récentes mobilisations des employés publics à Murcie, Madrid, en Catalogne ou à Valence,… chacun concentré dans son coin ou son centre de travail, chaque jour dans un lieu différent pour ainsi inoculer l’idée que chaque lutte est différente, ne se rassemblant chacun avec ses frères de classe des autres secteurs qu’au coup de clairon des rassemblements syndicaux où, qui plus est, ils nous présentent comme des « citoyens » préoccupés par la propriété étatique de la santé ou de l’éducation et non pas par la défense de nos besoins légitimes en tant que travailleurs. En détournant l’indignation vers la dénonciation de la corruption ou du gaspillage de tel ou tel dirigeant, pour ainsi occulter qu’en dernière instance, tous les gouvernements dans ce système capitaliste ne peuvent se baser que sur une énorme escroquerie, celle qui consiste à dire qu’ils vont agir pour le progrès et le bien-être de la population alors que leur seul guide ce sont les lois capitalistes de la compétitivité, du profit et de l’accumulation de capital.

C’est pour cela que de plus en plus de travailleurs « sentent qu’il y a quelque chose de pourri dans les syndicats », en voyant ceux-ci comme des acteurs d’une comédie où ils jouent, avec le gouvernement, le patronat et d’autres, un rôle inoffensif face à l’avalanche d’attaques que la survie du capitalisme impose. À l’instar du mouvement du 15-Mai qui forgea l’expression « nos revendications ne rentrent pas dans vos urnes », de plus en plus de travailleurs au sein des mouvements des exploités contre les ravages de la crise commencent à pressentir que « notre revendication d’arrêter les attaques capitalistes, notre volonté d’imposer nos besoins face aux exigences de ce système d’exploitation ne rentrent pas dans vos ‘grèves générales’ ».

La forme elle-même de la « Grève générale » est un terrain piégé. En premier lieu parce que l’arme qui consiste à arrêter la production pour faire pression sur les capitalistes a de moins en moins de sens, étant donné qu’aujourd’hui c’est le capitalisme lui-même qui « arrête » la production à cause de la crise économique. Deuxièmement, parce que les propres exigences légales de ces grèves-là (exclusivité des syndicats pour leur appel, décompte de salaire pour ceux qui y participent, convention d’un service minimum abusif pour lesquels les gouvernements du PSOE et du PP sont, encore une fois, d’accord, etc.) fomentent l’atomisation et la passivité des travailleurs. Et la couverture médiatique des grèves générales où l’on mesure leur « efficacité » en pourcentage d’un suivi toujours discutaillé, qui polarise l’attention autour des habituels incidents provoqués par les piquets, qui centre ses caméras sur les têtes des manifs syndicales,…, voilà une panoplie d’instruments pour enlever toute initiative aux travailleurs et fomenter, par contre, leur discipline obéissante devant les ordres des hiérarques syndicaux. La Grève générale – ni celle-ci ni les précédentes - ni celles de l’année dernière au Portugal, ni les plus d’une dizaine qu’il y a eu en Grèce, ne sert à réactiver la combativité, mais elle sert de digue pour la contenir, pour la remettre dans la voie qui l’amène vers le marécage de la résignation et de l’impuissance. La question face à laquelle nous nous trouvons est celle-ci : nous avons besoin de lutter vraiment, unis et sur notre terrain de classe, nous ne pouvons pas déléguer notre responsabilité entre les mains des prétendus représentants « démocratiques » qu’ils soient des syndicalistes ou des députés qui, et la réalité s’est chargée de nous le démontrer jusqu’à plus soif, nous roulent tout le temps, nous trahissent toujours.

Face à une telle situation, il y a beaucoup de camarades qui se méfient et préfèrent rester à la maison. Et c’est cela le « dégât collatéral » principal que les pantomimes syndicales entraînent : démoraliser et isoler ceux qui veulent lutter pour de vrai. Il est vrai aussi qu’il y a beaucoup de travailleurs qui se rendent à ces appels non pas parce qu’ils croient aux syndicats mais poussés par la nécessité d’exprimer tous ensemble notre indignation, de sentir la chaleur de l’unité et de la solidarité des autres camarades de tous les secteurs, de tous les endroits… C’est justement pour tout cela que nous ne pouvons pas laisser les syndicats dilapider notre combativité avec leurs démonstrations stériles.

Les luttes des dernières années (le mouvement en France, en 2010 contre la réforme des retraites, les étudiants en Angleterre contre les augmentations des droits d’inscription aux universités, le printemps arabe, la Grèce, les mouvement des Indignés en Espagne mais aussi en Israël et aux États-Unis, etc.), ont fait apparaître non pas l’épuisement de la combativité des travailleurs mais, au contraire, les forces renouvelées qui ravivent la flamme de la lutte contre l’exploitation et la barbarie capitalistes. Et il n’y a pas que ça. Certes, les difficultés du prolétariat sont multiples et importantes mais, malgré tout, commencent à poindre des tendances porteuses de grands espoirs telles que :

La défense des assemblées comme moyen d’assurer l’organisation et la direction par les travailleurs en lutte eux-mêmes, l’ouverture de ces assemblées à des travailleurs d’autres secteurs, à des chômeurs et des retraités, à tous ceux qui voudront se joindre à la lutte contre les attaques capitalistes.

Le fait de chercher à faire des manifestations un instrument actif pour accumuler de l’unité et de la solidarité. Au lieu des processions syndicales où nous sommes tout juste un numéro, il faut faire de la rue un lieu de rencontre, d’échange d’expériences et de débat sur d’autres nouvelles initiatives (sans attendre le prochain coup de clairon syndical) pour impulser le combat.

Les efforts pour développer une prise de conscience sur la situation actuelle et la perspective que nous affrontons. La détermination pour la lutte sera de moins en moins due à ce que nous pourrons arracher au capitalisme qui aura une marge de manœuvre de plus en plus restreinte. Cette détermination sera de plus en plus due à notre conviction du fait que la seule issue est d’éradiquer ce système de la planète, et cela ne pourra être réalisé que par l’union de tous les exploités du monde.

On a pu le voir avec les luttes et les assemblées du 15-Mai : tout cela n’est point une utopie, mais c’est le début de la véritable lutte qui nous conduira à d’autres défis plus élevés pour essayer de défendre nos conditions de vie et de travail en tant que vrais êtres humains semant ainsi les graines de la société future où il n’y ait ni exploités ni exploiteurs, où l’on puisse enfin réaliser le principe communiste : « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ».

Courant Communiste International, 24 mars 2012.

1 Dirigeants socialistes au pouvoir en espagne de 2004 à 2011.

2 Parti socialiste ouvrier espagnol.

3 Président du gouvernement depuis 2011 et le retour de la droite au pouvoir.

4 Parti populaire.

5 Ce tract de nos camarades espagnols fait humoristiquement référence aux déclarations de Rajoy lors de sa première réunion à Bruxelles avec le reste des gros bonnets de l’UE, fin janvier. Il avait susurré à l’oreille du finlandais, mezza-voce, sans soi-disant « être conscient d’être filmé » mais tout en le faisant savoir, que « ce vendredi nous avons fait la loi de Stabilité, vendredi prochain ce sera le tour de la reforme financière. Plus tard, la reforme du Travail va me coûter une grève générale », autrement dit, Rajoy faisait là tout le programme en y incluant la nécessaire Grève Générale qui doit servir pour encadrer et défouler le prolétariat espagnol face à ces mesures. Ceci n’empêche, bien au contraire, que le CCI ait tenu, dans la mesure de ses moyens, à distribuer ce tract dans ces rassemblements et à y participer pour justement essayer de contrecarrer les mystifications en montrant d'autres perspectives.

Vie du CCI:

Géographique:

- Espagne [2]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [3]

Rubrique:

Solidarité avec les ouvriers du pétrole du Kazakhstan réprimés par l’état capitaliste !

- 1668 lectures

Le 16 décembre dernier au Kazakhstan, à Janaozen (ville de 90 000 habitants à environ 150 km de la mer Caspienne, région d'Aktau, Ouest du pays), c’est à un véritable massacre auquel les forces de l’ordre se sont livrées en ouvrant le feu à l’arme automatique contre le rassemblement de 16 000 ouvriers du secteur du pétrole (et des habitants de la ville qui étaient solidaires) protestant contre des licenciements et le non paiement de leurs arriérés de salaire. On dénombre au moins une dizaine de morts, (selon le bilan officiel) mais sans doute en réalité plusieurs dizaines de victimes (70 travailleurs) et de nombreux blessés (entre 700 à 800 personnes) !

Le 16 décembre dernier au Kazakhstan, à Janaozen (ville de 90 000 habitants à environ 150 km de la mer Caspienne, région d'Aktau, Ouest du pays), c’est à un véritable massacre auquel les forces de l’ordre se sont livrées en ouvrant le feu à l’arme automatique contre le rassemblement de 16 000 ouvriers du secteur du pétrole (et des habitants de la ville qui étaient solidaires) protestant contre des licenciements et le non paiement de leurs arriérés de salaire. On dénombre au moins une dizaine de morts, (selon le bilan officiel) mais sans doute en réalité plusieurs dizaines de victimes (70 travailleurs) et de nombreux blessés (entre 700 à 800 personnes) !

Le mouvement de luttes dans le secteur du pétrole remonte à la grève de début mai 2011 des ouvriers de la société Karajanbas Mounai, où il est devenu massif en s'étendant mi-mai aux principales autres entreprises d'extraction ou de transformation du pétrole de la région : Ersaï Kaspian Kontraktor, KazMounaiGaz, Jondeou, Krouz, Bourgylaou et encore AktobeMounaïGaz, dans la région voisine d'Aktioubinsk réclamant des hausses de salaires et plus de sécurité (en raison de la fréquence des accidents du travail). L'usine UzenMunaiGaz a été touchée par une grève de trois mois cette année. En décembre, la décision d’organiser les festivités à la gloire du vingtième anniversaire de l'indépendance sur la place centrale de la ville de Janaozen occupée depuis juillet par les grévistes mis à pied relevait de la provocation et a été prise comme tel. Pour sa part l’opposition démocratique au régime a clairement tenté de manipuler ce mouvement de la classe ouvrière à ses propres fins : “ Le 14 décembre, deux jours avant la fête de l'Indépendance, le journal Respublika a publié un appel à manifester à Janaozen, signé par un groupe anonyme, “un groupe de résidents de la province de Mangistau”. Pour la première fois, l'appel de Janaozen présentait des revendications politiques et l'article était titré A bas Nazarbaev ! Les tracts distribués en ville demandaient aux manifestants de se rassembler sur la place centrale le 16 décembre, jour de la fête de l'Indépendance. ” Des policiers et des soldats armés postés sur les toits environnants et des véhicules blindés attendaient le signal de l’émeute. Des manifestants sur la place (des agents provocateurs selon le témoignage des grévistes) ont renversé les décorations de la fête. Des véhicules de police arrivés sur les lieux ont foncé dans la foule, suscitant la colère des manifestants qui ont renversé puis incendié l'un de ces véhicules. Les manifestants ont ensuite incendié l’hôtel de ville, ainsi que le siège de la compagnie pétrolière UzenMunaiGaz, ce qui a servi de prétexte à l’usage de ses armes et des arrestations en masse (130 personnes) par la police. Les ouvriers ont visiblement été pris au piège d’un traquenard mortel monté de toutes pièces par les autorités étatiques et destiné à briser leur mouvement qui perdurait depuis plusieurs mois.

L’état d’urgence et le couvre-feu ont été instaurés immédiatement jusqu’au 5 janvier. Malgré la coupure des communications (Internet et téléphone mobile) et le black out de la télévision d'Etat, cette violente répression a provoqué des mouvements de solidarité dans toute la région productrice de pétrole du Mangistau, sur la rive orientale de la mer Caspienne. Le 17 décembre, tous les gisements sont à l'arrêt. Alors que Janaozen est encerclée par des blindés et que des soldats du ministère de l'Intérieur y ont été déployés, des heurts violents entre les grévistes et les forces de police appuyée par des avions et des blindés se poursuivaient. Dans la localité voisine de Chetpe, des centaines de manifestants bloquent et font dérailler un train transportant du matériel de répression. Un millier de personnes manifestent à Aktau (la principale ville de 160 000 habitants et chef lieu de la région), défiant des forces de sécurité présentes en grand nombre, pour exprimer leur solidarité et protester contre les violences en portant des banderoles : “ Ne tirez pas sur le peuple ! Retirez l'armée ! ” Le lundi 19 décembre, pour le troisième jour consécutif, plusieurs milliers de travailleurs de l'industrie pétrolière manifestent et s’affrontent à la police sur la grande place d’Aktau pour exiger des autorités la fin des violences, le retrait des troupes de la ville de Janaozen, (en scandant des slogans “ Nous voulons que les soldats partent. Ils ont tué des gens d'ici ”), de “ trouver les coupables de la mort des manifestants ” et la démission du président Nazarbaev.

Une répression menée avec la complicité et l’approbation tacites des grandes puissances

La bourgeoisie kazakhe a tout mis en œuvre pour contraindre les ouvriers à la passivité, maniant tour à tour contre eux la calomnie (en les qualifiant de “ voyous ” et “ d’agents de l’étranger ”), la carotte (ou plutôt le mensonge !), telles la promesse du Premier ministre Masimov de réemployer tous les travailleurs du pétrole mis à pied, ou celle du président Nazarbaev d’accorder des aides aux 1 800 grévistes de Janaozen licenciés) et la répression sauvage (les arrestations arbitraires continues des individus de sexe masculin et la torture des détenus). La présidence a même utilisé les règlements de compte qui font rage au sein de la classe dominante, annonçant le 22 décembre le limogeage du gouverneur régional, des patrons du géant des hydrocarbures de l'Etat kazakh KazMounaiGaz - dont son gendre, T. Koulibaïev - et de plusieurs de ses filiales qui employaient les grévistes, pour les faire passer pour des concessions faites aux ouvriers. La bourgeoisie kazakhe semble être arrivée à briser la combativité de la classe ouvrière, pour le moment incapable d’action collective publique.

Comme toujours en ce qui concerne la lutte de classe du prolétariat, les grands médias occidentaux ont, le plus souvent, passé sous silence cet épisode. Ils sont encore d’autant plus silencieux qu’il s’agit de masquer la complicité des bourgeoisies occidentales dans les crimes perpétrés contre les exploités. En effet, la clique Nazarbaev n’est parvenue à ses fins que grâce à la complaisance et au soutien tacite de la bourgeoisie d’autres grandes puissances (telles la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine…) avec lesquelles elle entretient les meilleures relations. Plusieurs Etats occidentaux sont fortement engagés dans plusieurs secteurs-clés de l’économie nationale (dont justement le secteur où les grèves ont eu lieu, celui de l’extraction, la transformation et le transport du gaz et du pétrole regroupés depuis 2002 dans un trust étatique, KazMounaiGaz, chapeautant de nombreuses filiales en joint-ventures avec les grandes compagnies pétrolières mondiales. Ces grands Etats sont donc attachés pour des raisons stratégiques à la stabilité sociale du pays et du régime et ne peuvent que trouver un intérêt direct à la répression opérée par le régime. La Russie, dans l’obsession de sa propre déstabilisation, est hystériquement sur la défensive concernant la stabilité sociale et impérialiste de son “ très cher voisin ”. Les entreprises chinoises (telles AO KarajanbasMounai, joint-venture entre KazMounaiGaz et CITIC Group) ont été directement concernées par les revendications ouvrières d’égalité de traitement entre personnel chinois et autochtone. Pour ce qui est de la France, depuis l'élection de N. Sarkozy, les relations se sont intensifiées avec le Kazakhstan par la signature en juin 2008 d’un traité de partenariat stratégique entre les deux pays et la création en 2010 d’une Commission présidentielle franco-kazakhe. Le régime de Nazarbaev a même été qualifié à cette occasion d’“ îlot de stabilité et de tolérance ”[sic] par C. Guéant. Enfin, la réception de Nazarbaev en Allemagne début février pour signer une importante série d’accords commerciaux destinée à “ améliorer la sécurité de l'industrie allemande en matière (d'approvisionnement) en matières premières ”, n’a même pas donné lieu à l’hypocrite couplet habituel sur le sort de la population laborieuse de la part de la ‘démocratie’ allemande, A. Merkel soulignant le “ grand intérêt des entreprises allemandes à investir encore davantage au Kazakhstan. ” Bref tout exemple d’une classe ouvrière se battant pour défendre ses intérêts et toute révélation des exactions barbares de la bourgeoisie susceptibles de soulever l’indignation des exploités doivent être cachés !

Une expression de la remontée mondiale de la lutte des classes

Pour autant que nous puissions nous faire une idée aussi précise que possible des événements au Kazakhstan compte tenu du manque d’informations et du black out bourgeois, la longue série de luttes qui s’y est déroulée constitue indubitablement une expression de la reprise internationale de la lutte de classe du prolétariat sous l’effet de l’aggravation de la crise économique. Ayant impliqué plus de 15 000 travailleurs, c’est la plus grande grève qu'ait connue ce pays mis en coupe réglée par la clique bourgeoise mafieuse de Nazarbaev qui fonde son pouvoir sur le pillage de l’économie et l’exploitation sans frein de la force de travail. Les salaires ouvriers stagnent (en 2009 le salaire ouvrier mensuel moyen était de 550 euros) alors que le coût de la vie a augmenté de 70 % au cours de la même période tandis que le tenga, la monnaie locale, a perdu 25 % de sa valeur. La lutte des ouvriers du Kazakhstan exprime les mêmes caractéristiques que la lutte ouvrière internationale. Les ouvriers de l’époque soviétique ont fait place à une nouvelle génération de jeunes plus combatifs, venus surtout des provinces, qui n’accepte plus la cruauté de son exploitation et de ses conditions de travail épouvantables. Les femmes ont aussi pris une place plus importante dans le mouvement au Kazakhstan. Enfin, le mouvement des ouvriers du pétrole témoigne du même changement d’état d’esprit au sein de la classe ouvrière qu’ailleurs dans le monde, qui s’est concrétisé par la recherche et l’expression de la solidarité contre la terreur et la répression capitalistes.

La lutte des ouvriers du pétrole au Kazakhstan occidental sur la question des salaires remontre à plusieurs années. Les travailleurs de Janaozen s’étaient déjà mis en grève pour réclamer leurs primes en octobre 2009. Ceux de KarajanbasMounai JSC ont démarré une grève en décembre 2010 pour une augmentation de salaire équivalente à celle obtenue après avoir fait grève par les ouvriers d’UzenMunaiGaz, une autre filiale de KazMounaiGaz. Du 4 au 19 mars 2011, dix mille travailleurs pétroliers de KazMounaiGaz ont fait grève en organisant des assemblées générales pour l’annulation de la nouvelle méthode de calcul de leurs salaires (que la direction voulait leur imposer en les obligeant à signer à travers un chantage aux licenciements) et l’obtention d’une prime pour les travaux dangereux. La ville a alors été encerclée par un cordon de forces de police. La grève a été déclarée illégale et les membres du comité de grève traînés devant les tribunaux. Le 9 mai, une immense grève de la faim a commencé. 1 400 personnes ont refusé de prendre leur repas du midi et du soir en signe de protestation. 4 500 travailleurs sont partis en grève le 17 mai et ont tenu une assemblée générale et décidé de lancer la grève, élisant une représentation de six membres en vue des négociations. La direction de KazMounaiGaz et les autorités locales déclarent la grève illégale et annoncent le licenciement de tous les grévistes, espérant ainsi affamer les grévistes et briser leur détermination. Ce recours à des licenciements massifs touchera au total 2 600 grévistes. Les femmes en grève de la faim ont été particulièrement brutalisées. Le 26 mai, 22 ouvriers de UzenMunaiGaz se sont à leur tour mis en grève de la faim par solidarité avec leurs collègues de KarajanbasMounai et sont rejoints le lendemain par 8 000 ouvriers des diverses filiales de KazMounaiGaz qui rejoignent le mouvement pour des hausses de salaires. Certains des grévistes de la faim poursuivent leur action, entourés d'un piquet immense de 2 000 travailleurs qui les protègent de la police. Dès le début, le mouvement s’affronte à la terreur policière et à la répression. Des tracts sont diffusés à la population par les autorités pour déclarer la grève illégale ; des nervis et des policiers en civil organisent des provocations ; des centaines d’arrestations ont lieu. Le 12 juin, la police agresse les femmes des grévistes, les battant et les accusant de participer à une réunion illégale. Dans la nuit du 8 au 9 juillet la police tente de prendre d’assaut le village de tentes des grévistes sur le terrain de la compagnie UzenMunaiGaz – une quarantaine de grévistes s’aspergent d’essence et menacent de s’immoler collectivement par le feu. Cela ne fait que retarder l’évacuation au lendemain. C’est alors que les grévistes transfèrent le village de tentes sur la place centrale de la ville de Janaozen occupée en permanence et, par moments, jusqu’à entre 5 000 à 8 000 personnes. Des bandes armées multiplient les agressions contre de nombreux ouvriers combatifs et syndicalistes indépendants et se livrent à l’assassinat de plusieurs d’entre eux ou de membres de leur famille au cours des mois de juillet et d’août.

L’impasse de la revendication du syndicat indépendant

Ce qui a clairement fait la force des ouvriers du pétrole dès le départ, c’est leur mobilisation massive et la vitalité de leurs assemblées générales où ils ont pu discuter des moyens de la lutte et prendre collectivement les décisions pour s’organiser et développer leur combat. Mais la principale faiblesse du mouvement réside dans le fait qu’il est resté cantonné au secteur et à la région de production du pétrole. La revendication d’un syndicat indépendant (défendue par les organisations trotskistes) qui a été constamment soutenue par les ouvriers à chaque étape du mouvement, n’est pas pour rien dans l’issue fatale de la lutte.

Le régime kazakh, à la structure et aux mœurs politiques fossilisées directement héritées du stalinisme, incapable de tolérer aucune sorte d’opposition, s'appuie en temps normal sur des syndicats complètement inféodés et ouvertement complices des autorités pour s'assurer la paix sociale. La Fédération syndicale officielle a ainsi dénoncé la grève comme “ illégale. ” De fait, ils sont complètement discrédités auprès de la classe ouvrière. La revendication d’une “ véritable ” représentation syndicale a été, à côté des revendications salariales, l’une des raisons de la mobilisation massive de début mai des ouvriers de KazMounaiGaz. Mais celle-ci, loin d’avoir été une aide au développement de la lutte, en a été un frein.

Pour être forte et offrir le front le plus large possible contre l’Etat capitaliste, la lutte a besoin de s’élargir et de s’étendre à l’ensemble du prolétariat, en dépassant toutes les divisions que lui impose le capitalisme, y compris, à terme, les frontières nationales, justement parce qu’il n’y a pas de solution à la situation de la classe ouvrière dans le cadre national. A notre époque, celle de la décadence du système capitaliste, il n’est plus possible où que ce soit d’obtenir de réforme et d’amélioration durable pour la condition ouvrière. Le prolétariat ne peut vraiment résoudre l’insécurité et la précarité de sa condition que par la suppression de l’exploitation capitaliste par le travail salarié, tâche qu’il ne peut envisager qu’à l’échelle internationale.

Il ne s’agit bien sûr pas de remettre en cause la probité et l’honnêteté des ouvriers combatifs qui s’engagent et militent dans les syndicats indépendants (et qui sont souvent victimes de la répression et poursuivis par la justice bourgeoise pour “ incitation à la haine sociale ”, “ organisation de rassemblements, de marches et de manifestations illégaux ”), mais la méthode de combat que ces organisations proposent à la classe ouvrière. En focalisant les ouvriers sur leur appartenance à une branche de l’économie capitaliste (celle du pétrole), la forme syndicale de lutte les y enferme par ses revendications sectorielles spécifiques. Ce faisant, elle émiette la force potentielle du prolétariat, empêche la construction de son unité en le morcelant et le divisant secteur par secteur. En agissant dans le cadre national, le syndicalisme n’a en vue que l’aménagement des conditions d’exploitation de la classe ouvrière au sein des rapports de production capitalistes existants. C’est pourquoi toute forme de syndicalisme est condamnée à faire obstacle aux besoins réels de la lutte de classe, à finalement soumettre les ouvriers aux impératifs de l’exploitation, à pactiser avec la classe dominante et à s’intégrer à la défense de son système pour participer au maintien de l’ordre établi.

Les ouvriers ne doivent pas accepter de laisser borner leur horizon par ces revendications qui les enferment sur leur secteur et dans le cadre de la défense du capital national. Le prolétariat est une classe internationale, sa lutte de classe est internationale et solidaire : la lutte de chacune de ses parties est un exemple et un encouragement à la lutte pour l’ensemble du prolétariat. Pour renforcer son combat d’ensemble, les différentes fractions du prolétariat doivent enrichir leur pratique de la lutte des leçons que sa longue histoire lui a léguées, des expériences accomplies par ses fractions les plus expérimentées dans la lutte.

Svetlana (28 février 2012)

Géographique:

Rubrique:

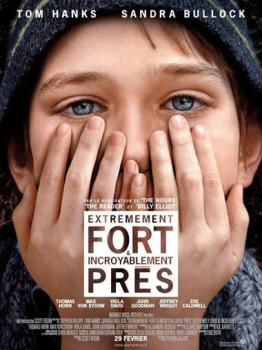

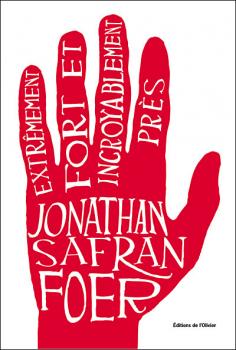

Un plaidoyer littéraire pour l'humanité (à propos du livre "extrêmement fort et incroyablement près")

- 1895 lectures

Le film Extrêmement fort et Incroyablement près, sorti en salle début mars, transpose à l’écran un livre sur lequel nos camarades de Welt Revolution, organe du CCI en Allemagne, avaient écrit une courte critique en 2006. Ce livre relate l’histoire d’un petit garçon dont le père a été tué lors de l’attentat du 11 septembre 2001 contre les Tours Jumelles et qui sera amené en cherchant à relier le passé de sa famille au fil de l’Histoire à surmonter son traumatisme et à s’ouvrir à la compréhension profonde que les horreurs de la guerre sont injustifiables.

Le film Extrêmement fort et Incroyablement près, sorti en salle début mars, transpose à l’écran un livre sur lequel nos camarades de Welt Revolution, organe du CCI en Allemagne, avaient écrit une courte critique en 2006. Ce livre relate l’histoire d’un petit garçon dont le père a été tué lors de l’attentat du 11 septembre 2001 contre les Tours Jumelles et qui sera amené en cherchant à relier le passé de sa famille au fil de l’Histoire à surmonter son traumatisme et à s’ouvrir à la compréhension profonde que les horreurs de la guerre sont injustifiables.

Il y a onze ans, le monde a connu un terrible tournant, représentant à la fois un changement et une continuité : les attaques contre le World Trade Center dans la métropole mondiale, New York. Ces attaques qui ont tué des milliers de personnes innocentes ont marqué une nouvelle étape dans la capacité de tuerie du capitalisme.

Avec la chute du bloc de l’Est en 1989, avec les hommes d’Etat proclamant une nouvelle ère de paix, il fallait remplacer le vieux concept occidental de l’ennemi communiste. Depuis le 11 septembre 2001, la classe dominante a réussi à créer le concept d’un ennemi qui semble correspondre à la réalité de la guerre capitaliste depuis 1989 : la guerre contre le terrorisme. C’est un terme très flou qui a l’avantage de pouvoir être utilisé en théorie contre n’importe quel ennemi impérialiste. Cette idéologie fait écho au fait qu’aujourd’hui, tous les impérialismes jouent seuls, qu’ils soient grands ou petits.

Un acte de violence terroriste comme celui du 11 septembre doit-il être justifié ? Peut-on justifier la guerre contre le terrorisme ? Est-ce qu’une guerre juste existe ?

Depuis un certain temps, l’humanité cherche des réponses. Chercher à comprendre est vital pour que la classe ouvrière puisse changer consciemment le monde et forger le futur. En cherchant des réponses, nous pouvons aussi nous aider de l’intuition de l’art et de la littérature.

Les attaques du 11 septembre ont également secoué le jeune auteur new-yorkais Jonathan Safran Foer. Son roman Extrêmement fort et Incroyablement près cherche à assimiler l’incompréhensible en termes artistiques – et il fait bien plus.

Le roman nous emmène dans le monde d’Oskar Schell, un New-yorkais de 9 ans. Pour lui, le 11 septembre est « le pire jour». C’est celui où son père est mort dans l’une des Tours jumelles. Au début, il est dans un état de stupeur. Cette expérience traumatique l’empêche de communiquer ses sentiments avec les vivants. Tous ses sens sont fixés sur le monde des morts, le monde qui est maintenant celui de son père. Le jour où Oskar trouve une clé dans un vaste appartenant à son père, avec le mot « Black » dessus, marque le point de départ d’une odyssée de 8 mois à travers New York pour résoudre le mystère de la clé. La clé est la métaphore de sa confrontation maintenant permanente avec son traumatisme de guerre. Chercher le mystère de la clé, c’est en fait chercher le chemin du retour à la vie. Ses investigations à travers New York mettent Oskar en contact avec des tas de gens et il commence à réaliser combien il y a d’êtres humains qui sont seuls. Il développe un sentiment de responsabilité et de solidarité envers eux. Les conversations avec ces étrangers en quelque sorte familiers créent peu à peu un pont qui le ramène vers les vivants. Mais pas lui seulement. Il est alors capable de faire face à sa terrible perte. A la fin, sa mère et lui se rapprochent à nouveau.

Le roman nous emmène dans le monde d’Oskar Schell, un New-yorkais de 9 ans. Pour lui, le 11 septembre est « le pire jour». C’est celui où son père est mort dans l’une des Tours jumelles. Au début, il est dans un état de stupeur. Cette expérience traumatique l’empêche de communiquer ses sentiments avec les vivants. Tous ses sens sont fixés sur le monde des morts, le monde qui est maintenant celui de son père. Le jour où Oskar trouve une clé dans un vaste appartenant à son père, avec le mot « Black » dessus, marque le point de départ d’une odyssée de 8 mois à travers New York pour résoudre le mystère de la clé. La clé est la métaphore de sa confrontation maintenant permanente avec son traumatisme de guerre. Chercher le mystère de la clé, c’est en fait chercher le chemin du retour à la vie. Ses investigations à travers New York mettent Oskar en contact avec des tas de gens et il commence à réaliser combien il y a d’êtres humains qui sont seuls. Il développe un sentiment de responsabilité et de solidarité envers eux. Les conversations avec ces étrangers en quelque sorte familiers créent peu à peu un pont qui le ramène vers les vivants. Mais pas lui seulement. Il est alors capable de faire face à sa terrible perte. A la fin, sa mère et lui se rapprochent à nouveau.

L’histoire a de nombreux parallèles aucunement accidentels. Ce n’est pas seulement une histoire à propos du 11 septembre mais aussi de la nuit où la ville allemande de Dresde a été transformée en un tas de décombres par les bombardements. Les grands-parents d’Oskar qui étaient encore des adolescents en 1945, sont des victimes de Dresde. Cette nuit-là, ils ont tout perdu : l’amour, leurs familles, leurs maisons et même leur attachement à la vie. Ils appartiennent à la génération perdue de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’à la fin, ils seront incapables de surmonter leur expérience traumatique de la guerre. Tandis que la grand-mère continue de penser qu’elle est aveugle, le grand-père devient muet. Les cendres s’accumulent sur eux et ils ne parviennent pas à retrouver le chemin de la vie et du futur.

Il est intéressant de noter que l’auteur, Foer, qui est juif, parle de la famille allemande Schell comme d’une victime de guerre (le père de la grand-mère cacha un Juif des Nazis à Dresde). Ce fait nous transmet un message important. L’histoire dit clairement que toutes ces guerres sont horribles et injustifiables et que les gens normaux sont toujours ceux qui souffrent le plus. Comme le dit le grand-père : « La fin de la souffrance ne justifie pas la souffrance. » En se plaçant de façon inconditionnelle aux côtés des victimes de la guerre impérialiste, le roman met incontestablement en question toutes les histoires sur les guerres « justes » et « bienveillantes » que les puissances capitalistes mettent sans cesse en avant. En particulier, la justification de la Seconde Guerre mondiale par les alliés antifascistes est mise en question. Dans une interview à la télévision, Foer a parlé de son indignation envers la façon dont le terrorisme islamique justifiait le massacre de milliers de civils innocents dans le World Trade Center en se référant aux crimes de l’Etat américain. Mais, en réfléchissant à cette question, il réalisa soudain que l’Etat américain avait utilisé exactement la même logique inhumaine pour justifier la boucherie de la population civile de Dresde et d’Hiroshima. En prenant parti pour la cause de l’humanité, Foer, qui n’est pas politique, entre en contradiction avec la logique du capitalisme et de son idéologie antifasciste. Dans un article dédié à son roman, le célèbre New York Review of Books l’a accusé de mettre les victimes du fascisme sur le même plan que les victimes de l’antifascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme si ici la solidarité inconditionnelle avec les victimes était un crime et pas les massacres commis par toutes les puissances capitalistes ! Ce roman ne porte pas sur la culpabilité ou la non-culpabilité. A la place, il est un fervent plaidoyer pour la dignité humaine foulée aux pieds dans toutes les guerres impérialistes.

Tandis qu’Oskar continue à chercher l’explication de l’inexplicable, il montre à ses camarades de classe et à son professeur choqués une interview d’un survivant de la bombe atomique lancée par l’armée américaine en 1945 sur Hiroshima. Le survivant se rappelle comment sa fille était morte dans ses bras en criant : « Je ne veux pas mourir. » Son père : « Voilà comment est la mort. L’uniforme que portent les soldats n’a pas d’importance. La qualité des armes n’a pas d’importance. J’ai pensé que si n’importe qui pouvait voir ce que j’ai vu, nous n’aurions plus jamais de guerre. »

Bien que le roman fasse à juste raison différents parallèles entre les générations, il fait aussi une distinction significative entre elles. Alors que la génération des grands-parents ressent qu’elle est une génération perdue, le petit Oskar est un représentant d’une nouvelle génération, non défaite. Ses grands-parents qui ont grandi après l’écrasement de la révolution – comme en Allemagne – ouvrant donc la voie à la guerre mondiale et au fascisme, sont incapables de se libérer du traumatisme de guerre du passé. La nouvelle génération d’aujourd’hui, contrairement au passé, est d’abord non défaite et, deuxièmement, prête à apprendre des anciennes générations. Il est significatif qu’Oskar ne parvienne à surmonter son chagrin qu’avec l’aide de ses grands-parents et d’un voisin plus âgé. Il est capable d’assumer son rôle de fils et de reprendre à son compte les choses positives que son père représentait. Oskar parvient à les aborder et à parler de ses sentiments et de ses peurs les plus intimes. Là nous rencontrons sur le plan littéraire une capacité que nous avons récemment connue à son sommet au niveau social durant les manifestations des étudiants en France : la compréhension et la capacité d’apprendre de l’expérience des générations précédentes – ce qui n’était pas le cas en 1968.

Ainsi Oskar a résolu le mystère de la clé. Même si celle-ci n’a pas directement à voir avec son père, cette recherche révèle qu’on ne peut développer assez d’énergie et de joie de vivre que d’une façon collective et embrassant toutes les générations. Ce n’est que par l’amour de la vie, la solidarité et l’humanité que le prolétariat pourra développer une perspective communiste pour toute l’humanité – une société sans crimes terribles comme ceux du 11 septembre ou les bombardements de Dresde ! Le livre de Foer, Extrêmement fort et Incroyablement près, est un plaidoyer pour l’humanité qui ne peut être défendue contre la logique du capitalisme que par le prolétariat révolutionnaire.

Lizzy (9 novembre 2006)