ICConline - novembre 2011

- 1914 lectures

Chris Knight: Marxisme et Science – Première partie

- 3273 lectures

Nous publions ci-dessous une contribution de l’anthropologue Chris Knight sur la relation entre marxisme et science. Chris a été invité au 19e congrès du CCI, qui s’est tenu en mai, afin de participer au débat sur ce même sujet, que nous avons développé au sein de l’organisation depuis quelque temps. Ce débat s’est exprimé dans des articles sur Freud, Darwin, et également sur les propres théories de Chris concernant les origines de la culture humaine ; par la même occasion, nous avons l’intention de publier certains des textes internes qui ont été écrits pour ouvrir plus avant ce débatre objectif dans ce débat, qui a découlé logiquement de discussions antérieures sur l’éthique, la nature humaine et le communisme primitif, n’est pas d’arriver à une simple vision homogène du lien entre le marxisme et la science, ou de faire adhérer à une théorie psychologique ou anthropologique particulière équivalente à un des points de notre plateforme. Pas plus que notre intérêt en engageant des discussions avec des scientifiques comme Chris Night, ou Jean-Louis Dessalles qui s’est exprimé lors de notre précédent congrès, n’exige que nous partagions avec eux un niveau important d’accord avec les positions politiques que notre organisation défend. Nous recherchons plutôt à continuer une tradition du mouvement ouvrier qui consiste à être ouvert à tous les authentiques développements de la recherche scientifique, particulièrement ceux qui concernent les origines et l’évolution de la société humaine. C’est ce qui a essentiellement motivé l’enthousiasme de Marx et d’Engels par rapport aux théories de Charles Darwin et de LH Morgan, comme la reconnaissance de Trotski sur l’importance des idées de Freud, etc. Et malgré la décadence du capitalisme et l’impact profondément négatif qu’elle a eu sur les avancées et l’utilisation de la science, la pensée scientifique n’a cependant pas connu un arrêt complet au siècle dernier et depuis.

Pendant le congrès lui-même, tout en prenant part à la discussion général sur marxisme et science, Chris a aussi fait une présentation succincte mais extrêmement bien argumentée des théories anthropologiques qu’il a élaborées dans son livre Blood relations sur les origins de la culture et d’autres travaux. Cette présentation et la discussion qui s’en sont suivies ont apporté une démonstration concrète que la recherche scientifique fructueuse et la réflexion sur les origines de l’humanité et la réalité du « communisme originel » continuent d'être d'actualité.

Le texte qui suit n’est pas directement sur l‘anthropologie, mais sur la relation plus générale qu’il y a entre le marxisme et la science. Il offre une démarche pour appréhender la relation entre les deux qui est fondamentalement révolutionnaire, affirmant l’internationalisme essentiel de la vraie science, la façon dialectique dont elle avance, et son opposition nécessaire à toutes les formes d’idéologie. Nous invitons nos lecteurs à se servir de notre forum de discussion sur le site web pour nous envoyer leurs réactions sur ce texte de Chris Knight, comme sur ses théories anthropologiques. Chris a dit qu’il serait très désireux de prendre part à toute discussion que ses contributions auraient pu générer sur ce site.

CCI (Juin 2011)

“La science”, selon Trotski, “est la connaissance qui nous donne le pouvoir".1 Dans les sciences naturelles, poursuit-il, la recherche a été dirigée vers la maîtrise des forces et des processus de la nature. L’astronomie a rendu possible les premiers calendriers, les prédictions des éclipses, la navigation marine précise. Le développement de la science médicale a permis une liberté grandissante par rapport et pour la conquête de la maladie. Les avancées de la physique, de la chimie et des autres sciences naturelles ont fourni aujourd’hui à l’humanité un immense pouvoir pour exploiter les forces naturelles de toutes sortes et ont hautement transformé le monde dans lequel nous vivons.

Potentiellement, au moins, la puissance qui en résulte nous appartient à tous – l’espèce humaine entière. La science est l’auto-connaissance et la force de l’humanité à cette étape de notre évolution sur cette planète – et pas simplement la puissance politique d’un seul groupe d’êtres humains sur d’autres. Pour Trotski, comme pour Marx avant lui, c’est cet internationalisme intrinsèque de la science – la nature globale, à l’échelle de l’espèce, qu’elle représente – qui est sa force, et qui distingue la science des formes simplement locales, nationales, territoriales, ou basées sur les classes (c’est-à-dire religieuses, politiques, etc.) des formes de conscience. Les idéologies n’expriment que le pouvoir de certaines parties de la société ; la science appartient à l’espèce humaine en tant que telle.

Dans cette mesure, la science sociale a toujours été un paradoxe : d’un côté, prétendument scientifique, de l’autre, fondée par la bourgeoisie dans l’espoir de conforter son contrôle politique et social. Même le développement de la science naturelle elle-même – bien qu’intrinsèquement internationale et d’une valeur pour l’humanité – a nécessairement prit place dans ce contexte social limité et limitant. Elle a toujours été déchirée entre ces deux exigences en conflit – entre les besoins humains d’un côté et ceux des corporations, des intérêts financiers et des élites dirigeantes de l’autre.

Les intérêts particuliers et les intérêts de l’espèce – la science a toujours oscillé entre ces forces en conflit. Entre les deux extrêmes, les différentes formes de connaissance ont formé un continuum. A un extrême, il y a eu les sciences moins directement concernées par les problèmes sociaux – les mathématiques, l’astronomie et la physique, par exemple. A l’autre, on a vu des champs tels que l’histoire, la politique et la sociologie (relativement récemment) – des champs où les implications sociales ont été immédiates et directes. Plus les implications sociales d’un champ ont été directes, et plus directes et inévitables ont été les pressions politiques sur celui-ci. Et, là où de telles pressions ont prévalu, la connaissance a été distordue et déviée de son cours.

Les conditions sociales de l’objectivité scientifique

Le marxisme est-il une idéologie ? Ou est-il une science ? Dans une attaque virulente lancée au plus fort de la guerre froide, Karl Wittfogel – auteur du Despotisme oriental – dénonçait Marx comme un idéologue. Il concédait que Marx aurait rejeté avec indignation cette description de lui-même, et aurait été outragé de l’utilisation de ses travaux par Staline et ses successeurs. Les autorités soviétiques, écrivait Wittfogel en 1953, ont toujours cité le concept de Lénine de « partisanship » (partiinost, ou le fait de 'prendre parti pour', NDT) pour justifier le fait de « tordre » la science – même au point de falsifier les données – afin de la rendre plus adaptée à l’utilisation politique. Cette idée « d’utilité » ou de « manipulation » semblait découler naturellement, selon Wittfogel, des prémisses initiaux de Marx selon lesquels toute connaissance était socialement conditionnée – produites par les classes sociales uniquement pour convenir à leurs besoins politiques et économiques. Pour les autorités soviétiques, la vérité scientifique était toujours quelque chose à manipuler à des fins politiques. Mais Wittfogel continue : “Marx, cependant, n’avait pas cette vision. Non seulement il a souligné qu'un membre d'une classe donnée pourrait adopter des idées contraires à ses intérêts de classe – ce que Lénine et ceux qui le suivent ne nient pas – il exigeait également qu'un véritable savant soit orienté vers les intérêts de l'humanité dans son ensemble et qu'il cherche la vérité en accord avec les besoins immanents de la science, peu importe la manière dont cela pourrait toucher le sort d'une classe particulière, que ce soit la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, ou la classe ouvrière. Marx a loué Ricardo parce qu'il adoptait cette attitude, qu'il disait 'non seulement scientifiquement honnête, mais exigée par la science'. Pour la même raison, il considérait comme 'mesquin' une personne qui subordonnait l'objectivité scientifique à des buts étrangers : 'celui qui essaie d'accommoder la science à un point de vue qui n'est pas dérivé des intérêts de la science elle-même, aussi erronés soient-ils, mais des intérêts étrangers, extérieurs, je l'appelle mesquin (gemein)'.

Marx était parfaitement cohérent quand il décrivait le refus d'accommoder la science aux intérêts d'une classe – y compris de la classe ouvrière – comme 'stoïque, objectif, scientifique'. Et il était tout aussi cohérent quand il condamnait le comportement inverse comme un 'pêché contre la science'.

Ce sont des paroles fortes. Elles montrent un Marx déterminé de maintenir la fière tradition qui a caractérisé l'érudition de toute époque. Il est vrai que l'auteur du Capital n'était pas toujours – et surtout dans ses écrits politiques – à la hauteur de ses principes scientifiques. Son attitude reste néanmoins fort significatif. Les supporters de la science 'partisane' ne peut guère être condamnés pour le fait d'ignorer une objectivité scientifique dont ils se moquent. Mais on peut légitimement critiquer Marx lorsqu'il viole ces principes, puisqu'il y adhère sans réserves."

Karl Marx, écrit Wittfogel, a joué deux rôles mutuellement incompatibles. Il fut un grand scientifique, mais il était aussi un révolutionnaire politique. Il a soutenu – comme chaque scientifique doit le faire – « les intérêts de l’humanité dans son ensemble », mais il a aussi soutenu la classe ouvrière internationale. L’incompatibilité évidente (selon Wittfogel) de ces deux activités a signifié que « les propres théories de Marx … sont, sur certains points décisifs, affectées par ce qu’il a appelé lui-même des 'intérêts accessoires' ».2

Wittfogel est cité par l’anthropologue social Marvin Harris, dont la vision sur ce problème semble être tout à fait similaire. Harris oppose le composant « scientifique » du marxisme et son aspect « dialectique et révolutionnaire », son but étant de rendre le premier utilisable en le décontaminant de toute trace du dernier. Selon Harris, « Marx lui-même a pris la peine d’élever la responsabilité scientifique au-dessus des intérêts de classe ». Mais ceci n’était que dans son travail scientifique. La plupart des travaux de Marx étaient politiques, et là, la science était subordonnée aux fins politiques – et donc mal utilisés. Si la science est défendue pour des raisons politiques, ceci doit conduire à la trahison de la propre objectivité de la science et de ses buts, dit Harris : « Si la question est de changer le monde, plutôt que de l’interpréter, le sociologue marxiste ne doit pas hésiter à falsifier les faits afin de le rendre plus utile. »3

L'idée de Wittfogel que Marx essaie de baser sa science sur “les intérêts de l’humanité dans son ensemble » a de la valeur. On peut aussi être d’accord avec Harris sur le fait que Marx « a pris la peine d’élever la responsabilité scientifique au-dessus des intérêts de classe » - si par « intérêts de classe » on veut dire les intérêts particuliers, opposés à l’humain universel. Mais la difficulté se tient précisément ici. Comme Einstein, et comme tous les grands scientifiques de tous les âges, Marx croyait que c’était sa responsabilité en tant que scientifique de mettre les intérêts généraux de l’humanité avant les intérêts particuliers. La question à laquelle il a dû faire face est celle à laquelle nous nous confrontons aujourd’hui : sous quelle forme concrète, dans le monde moderne, s’expriment les intérêts généraux ?

Marx est venu à la conclusion, sur la base de ses études scientifiques, que les intérêts généraux de l’humanité n’étaient pas représentés par les différentes classes dominantes du 19e siècle en Europe. Ces intérêts n’étaient pas seulement en conflit les uns avec les autres, mais aussi avec ceux de l’espèce humaine en tant que telle. Ils ne pouvaient donc pas former la base sociale pour une science sociale authentiquement objective. La faiblesse de la position à la fois de Wittfogel et de Harris est qu’ils n’ont rien à dire sur la question. Ils se trouvent dans la position étrange à la fois d’être d’accord avec les prémisses de base de Marx et tout en refusant même de discuter la possibilité que ses conclusions puissent être correctes. Ils sont pleinement d’accord avec le fait que la science doive se baser sur les intérêts généraux de l’humanité. Marx, se fondant sur cette idée, est arrivé aux conclusions (a) que la science était elle-même politiquement révolutionnaire dans la mesure où elle était authentiquement fidèle à elle-même et universelle ; (b) que c’était de cette sorte de « politique » (c’est-à-dire la politique de la science elle-même) dont le mouvement révolutionnaire moderne avait besoin ; et (c) que la seule base sociale possible pour une telle politique inspirée par la science était la seule classe dans la société qui était elle-même un produit de la science, qui était déjà aussi intrinsèquement internationale que le développement scientifique et dont les intérêts contraient tous les intérêts particuliers existants. Mais ni Wittfogel ni Harris n’ont pu opposer un argument sur cette question. Ils ont simplement posé comme une évidence que les intérêts de l’humanité sont une chose, et que les intérêts de classe en sont une autre.

Karl Marx savait – et chaque marxiste digne de ce nom le sait – qu’il n’est pas valable de s’associer à une force sociale sans qu’elle représente authentiquement de par sa propre existence les intérêts plus larges de l’humanité. Et tout marxiste digne de ce nom sait que ce n’est qu’une vraie science – les réelles découvertes des scientifiques travaillant indépendamment et pour les fins propres autonomes de la science - qui peut être utilisée par l’humanité comme un moyen de son auto-clarification et son auto-émancipation. Partant de ce point de départ, on peut voir l’absurdité de l’argument de Harris selon lequel si le problème est de changer le monde le sociologue marxiste « ne doit pas hésiter à falsifier les données afin de les rendre plus utiles ». Comment peut être « falsifié une donnée » de façon qu’elle convienne à l’humanité ? Comment cela peut-il être utile à quiconque est intéressé à changer le monde ?

Harris a raison d’insister sur le fait que lorsqu’un intérêt particulier – qu’il soit « marxiste » ou pas – prend le pas sur le travail scientifique, la science elle-même en souffrira. Un parti national particulier et donc limité politiquement ou un groupe particulier dirigeant un Etat particulier (comme, par exemple, la bureaucratie soviétique et l’appareil « communiste » pendant la Guerre Froide) peut très bien se sentir avoir des intérêts particuliers, qui vont au-delà des intérêts plus larges qu’il prétend représenter. Dans ce cas, tant que les scientifiques y sont impliqués, la science sera certainement distordue. Mais une distorsion de la science (c’est-à-dire sa transformation partiale en idéologie) ne peut qu’impliquer une limitation à long terme de son appel ultime à l’utilité envers l’humanité. Aussi, là où de telles choses se sont passées, le groupe particulier concerné a réduit bien plus que renforcé son pouvoir de « changer le monde ».

Toutes les distorsions, les falsifications ou les mystifications n’expriment que le pouvoir d’intérêts sociaux particuliers en opposition à d’autres plus larges. Marx n’a à aucun moment retaillé la science pour convenir aux besoins de tel ou tel autre intérêt particulier – que ce soit la classe ouvrière ou pas : « Le problème n’est pas de savoir ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat dans son ensemble, conçoit comme ses buts à un moment particulier. La question est de savoir ce qu’est le prolétariat, et de ce qu’il doit accomplir historiquement en accord avec sa nature »4

Pour Marx, savoir “ce qu’est le prolétariat” a constitué une question scientifique, qui ne peut trouver une réponse scientifique qu’en complète indépendance de tout intérêt ou de toute pression politique immédiats. Loin de subordonner la science à la politique, Marx insistait sur la subordination de la politique à la science.

Autonomie et intérêt de classe

Engels écrit : “…plus la science procède avec intransigeance et sans préventions, plus elle se trouve en accord avec les intérêts et les aspirations de la classe ouvrière. »5

On peut être confiant du fait que cette citation exprime exactement les propres vues de Marx. La science, comme forme de connaissance de l’humanité, universelle, internationale, unifiant l’espèce, devait venir en premier. Si elle a dû s’enraciner dans les intérêts de la classe ouvrière, c’était seulement dans le sens que toute science doit s’enraciner dans les intérêts de l’espèce humaine dans son ensemble, la classe ouvrière internationale englobant ses intérêts dans l’époque moderne tout comme les exigences de la production ont toujours englobé ces intérêts dans les périodes précédentes.

Il n’était pas question ici d’une quelconque subordination à des besoins particuliers. En se plaçant en premier, la science était destinée à briser les divisions sectorielles et à devenir le moyen d’expression d’une nouvelle forme de conscience politique. En ce sens, la science a même été destinée à créer « le classe ouvrière internationale » elle-même. Sans la science, il ne peut y avoir que des mouvements sectoriels de la classe ouvrière ; ce n’est qu’à travers l’analyse scientifique que les intérêts généraux de la classe peuvent être mis à nu.

Il faut reconnaître que la science – en tant que produit social – ne peut (selon la vision de Marx) rien ajouter à la force de la classe ouvrière qui n’est pas déjà là. Elle ne peut s’imposer sur le mouvement ouvrier comme venant de l’extérieur.6 C’est dans et à travers la science seule que les ouvriers peuvent internationalement devenir conscients de la force global, au niveau de l’espèce, qui est déjà leur. Et ce n’est qu’en devenant conscient de cette propre force que « la classe ouvrière internationale » peut exister politiquement.7

Il n’est pas question, donc, de science subordonnée à une force politique pré-existante. La force politique est le propre de la science et ne peut exister sans elle. Les relations prévalentes précédemment entre la science et la politique sont renversées.

Pour Marx, la science sociale - y compris la sienne – est autant le produit des relations de classe que toute autre forme de conscience sociale. Sa formulation générale est bien connue :

" Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l'un dans l'autre, les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d'idées, donc l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante; autrement dit, ce sont les idées de sa domination. "8

Pour cette raison, Marx ne considérait pas qu’il était possible de changer les idées prévalentes dans une société – ou de produire une science acceptée universellement de la société – sans rompre la puissance matérielle des ces forces qui distordaient la science. C’était parce que Marx avait vu les contradictions sociales comme source des contradictions mythologiques et idéologiques qu’il a pu insister sur le fait que seule la résolution des contradictions sociales elles-mêmes pouvait résoudre leurs expressions dans l’idéologie et la science.

C’est ce que Marx voulait dire en écrivant : "Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. »9 Ou encore : "La résolution des contradictions théoriques n’est possible qu’à travers des moyens pratiques, qu’à travers l’énergie pratique de l’homme. Leur résolution n’est donc, en aucune façon, la seule tâche de comprendre, mais est une tâche réelle de la vie, une tâche que la philosophie était incapable d’accomplir précisément parce qu’elle ne voyait là qu’un problème purement théorique."10

Aussi, du point de vue de Marx et d’Engels, c’était afin de rester fidèle aux intérêts de la science – pour résoudre ses contradictions théoriques internes – qu’ils se sentaient obligés, en tant que scientifiques, (a) de s’identifier avec une force matérielle sociale qui pouvait résoudre « les intérêts étrangers » distordant l’objectivité de la science et (b) de prendre la direction de cette force matérielle eux-mêmes. Leur idée n’était pas que la science est inadéquate, et que la politique doit y être ajoutée. Leur idée était que la science – quand elle est fidèle à elle-même – est intrinsèquement révolutionnaire, et qu’elle ne doit pas connaître de projet politique autre qu’elle-même.

Marx et Engels croyaient que la science pouvait acquérir cette autonomie politique sans précédent pour une raison sociale : pour la première fois – et en tant que résultat direct du développement scientifique lui-même – une « classe » est né au sein de la société qui n’était pas réellement une classe en tant que telle, qui n’avait pas de statut ou d’intérêts spéciaux à protéger, sans pouvoir de dispenser des avantages, sans pouvoir de diviser les hommes les uns contre les autres et donc sans pouvoir de distordre la science de quelque façon que ce soit. « Ici, » écrit Engels à propos de la classe ouvrière, « il n’est pas question de carrières, de faire du profit ou de gracieux avantages venant du dessus. » Seule ici la science peut être réelle à elle-même, pour être seulement une force sociale d’une sorte vraiment sociale universelle, capable d’unifier les espèces dans leur ensemble.

C’était la condition pour une science vraiment indépendante, vraiment autonome, vraiment universelle de l’humanité – l’existence « d’une classe de la société bourgeoise qui ne soit pas une classe de la société bourgeoise, une classe qui soit la dissolution de toutes les classes, une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi,". "Il doit donc être formé", continue Marx, "une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper, sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper toutes, qui soit, en un mot, la perte complète de l'homme, et ne puisse donc se reconquérir elle-même que par le regain complet de l'homme." Introduction à la Contribution à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel »11

La validation du marxisme

L’ensemble de l’argumentation précédente peut sembler en elle-même tendancieuse. La plupart des philosophes politiques ou sociaux diront, après tout, que leurs théories expriment les intérêts humains généraux plus que ceux d’ordre sectoriel. Se servir de la « fidélité aux intérêts de l’humanité » comme mesure permettant d’évaluer la valeur scientifique d’un système conceptuel n’est donc pas possible – à moins que quelque test objectif puisse être trouvé pour cela. Mais quel sorte de test peut être alors possible ? En dernière analyse, sans aucun doute, la preuve du pudding est qu’on le mange. Que se passe-t-il quand on essaie une nouvelle hypothèse ? Nous renforce-t-elle ? Est-ce que cela réduit l’effort mental pour résoudre les problèmes intellectuels ? En d’autres termes, est-ce que l’hypothèse ajoute à la capacité – qu’elle soit purement intellectuelle ou bien pratique – des scientifiques dans le champ en question ?

Si c’est le cas, alors n’importe qui devrait en venir à en reconnaître le fait. Assumer l’efficacité intellectuelle d’être notre critère (et nous ne serions pas autrement des scientifiques), soutenir la théorie s’étendra. La cohérence interne (l’accord entre les parties de la théorie) trouvera son expression dans un accord social élargi. Une telle capacité de produire cet accord est l’ultime test social de la science.12

Dans le long terme, pour le marxisme et pour la science sociale, un test similaire doit être subi. La science diffère de la connaissance simplement ad hoc, de la technique et du sens commun par la vertu des ses caractéristiques abstraites, symboliques, formelles. La science est un système symbolique. Comme tout système, ses moyens dépendent de ses accords. Le chiffre « 2 » signifie « deux » seulement parce que nous le disons tous. Il pourrait aussi équivaloir à « neuf ». Tous les systèmes symboliques – y compris les idéologies et les mythes – dépendent en ce sens d’un accord avant tout social. Mais, dans le cas des mythes et des idéologies, on ne peut maintenir un accord que jusqu'à un certain point. Un point est atteint lorsque des désaccords surgissent – un désaccord enraciné dans les contradictions sociales. Et, lorsque cela se produit, le besoin de réconcilier les positions incompatibles conduit à des contradictions internes – dans le système symbolique lui-même. La mythologie et l’idéologie sont des expressions de la division sociale. C’est la configuration essentielle qui distingue ces formes de connaissance de la science. La science exprime le pouvoir et l’unité de l’espèce humaine – une puissance que, dans les sociétés divisées en classes, les êtres humains ont de plus en plus pris sur la nature même si ce n’était pas en lien avec leur propre monde social. Une science de la société, afin de se prouver comme science, aurait à prouver qu’elle est sans contradictions internes, et qu’elle est logique avec la science naturelle et avec la science dans son ensemble. Au long terme, elle devrait juste prouver cela pratiquement. Elle aurait à démontrer sa logique interne en démontrant ses racines dans l’accord social d’une sorte d’unification de la race humaine. Elle aurait à démontrer en pratique, en d’autres termes, qu’elle forme une partie d’un système symbolique – un « langage » global entrelacé avec les concepts de science – qui serait capable en pratique et en dernière instance politiquement d’unifier le globe.13

Et encore, ce n’est pas le seul test. Dans le cas de toute avancée scientifique, le premier test est théorique. Copernic savait que la Terre bougeait. Et il savait bien avant que ce fait soit prouvé à la satisfaction d’autres et universellement reconnu. Einstein savait que la lumière était assujettie aux lois de la gravitation. Et il savait cela bien avant qu'il ne soit démontré en 1919 pendant une éclipse observée depuis les observatoires de Cambridge et Greenwich (lorsqu’il a été démontré que les rayons de lumière depuis une étoile était déviés par l’attraction gravitationnelle du soleil). Dans la découverte scientifique, il en a toujours été de même. Une révolution scientifique est validée au niveau de la théorie pure bien avant de passer le test final de la pratique.

L’ultime validation du marxisme comme science serait la démonstration de sa capacité à produire un accord à un niveau global – sa capacité d’unifier l’humanité. Mais le marxisme est une science récente, il devrait être possible de démontrer au préalable son potentiel en termes purement théoriques. La question qui se pose est : comment ? J’examinerai ce problème dans la deuxième parie de cet article.

Chris Knight

1 “Un scientifique peut ne pas être du tout concerné par les applications pratiques de sa recherche. Plus large est sa vision, plus son vol est audacieux, plus grande est sa liberté dans ses opérations mentales par rapport à la nécessité pratique quotidienne, au mieux. Mais la science n’est pas une fonction de scientifiques individuels ; c’est une fonction sociale. L’évaluation sociale de la science, son évaluation historique, est déterminée par sa capacité à augmenter le pouvoir de l’homme à prévoir les évènements et à maîtriser la nature.” L D Trotsky, Le Matérialisme dialectique et la Science in I. Deutscher (ed) The Age of Permanent Revolution : a Trotsky Anthology. New York 1964, p. 344. (Notre traduction)

2 Wittfogel, p. 356.

3 M Harris, The Rise of Anthropological Theory, London 1969, pp. 4-5; 220-21 (Notre traduction).

4 K Marx et F Engels, La Sainte Famille, www.marxists.org [1]

5 F Engels, 'Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande'. IV: Le matérialisme dialectique, 1888, www.marxists.org [1]

6 Tant que la classe ouvrière est faible, écrit Marx, les théoriciens s’efforcent de l’aider “à improviser des systèmes et à poursuivre une science nouvelle”. Mais, lorsque la classe ouvrière est forte, ses théoriciens « n’ont rien de plus à faire que de chercher une science dans leurs propres esprits ; ils n’ont qu’à observer ce qui se passe devant leurs yeux et à se faire le véhicule de ses expressions … à partir de ce moment, la science produite par le mouvement historique, et qui s’associe consciemment elle-même avec ce mouvement, a cessé d’être doctrinaire et est devenue révolutionnaire. (K. Marx, Misère de la philosophie, www.marxists.org [1]).

7 Comme Trotski le dit, “ la conscience de sa force est l’élément le plus important de la force actuelle (L D Trotsky Whither France? New York 1968, p116 – Notre traduction)). Marx avait la même idée en tête lorsqu’il écrivit : “.... nous devons forcer ces relations pétrifiées à la danse en leur jouant leur propre thème ! S’il faut leur donner du courage, nous devons apprendre aux gens à être choqués par eux-mêmes’” (Pour une critique de la philosophie du Droit de Hegel; noté dans i D McLellan (ed) Karl Marx: Early Texts. Oxford 1972, p. 118 – notre traduction).

8 K Marx,“L’idéologie allemande, Chapitre “Feuerbach, opposition de la conception matérialiste et idéaliste ». www.marxists.org [1].

9 K Marx, Thèses sur Feuerbach ; www.marxists.org [1].

10 K Marx,Manuscrits de 1844; www.marxists.org [1].

11 En fait, Marx avait une piètre opinion de la “pensée politique” en général précisément à cause de son caractère inévitablement subjectif, non-scientifique : “L’intelligence politique n’est politique que parce qu’elle pense dans les limites de la politique. Plus aiguisée et plus vivante est-elle, moins elle est capable de comprendre les maux sociaux… le principe de la politique est la volonté. Plus l’intelligence politique est partiale et donc plus parfaite, plus elle croit à l’omnipotence de la volonté, et plus elle est incapable de découvrir les sources des maux sociaux. (K Marx‘Le Roi de Prusse et la réforme sociale; McLellan, p. 214). Si Marx croyait dans la nécessité de la lutte politique, c’était parce qu’il avait compris la nature politique des obstacles à l’émancipation humaine et à l’autonomie de la science. Ce n’est pas à cause de quelque chose d’intrinsèquement politique sur son émancipation ou de sa science. Le socialisme une fois réalisé n’est pas politique : « La révolution en général – le renversement d’un pouvoir existant et la dissolution des relations antérieures – est un acte politique. Le socialisme ne peut être réalisé sans révolution. Mais quand son activité organisée commence, quand ses buts particuliers, son âme, se porte en avant, alors le socialisme rejette de côté le cloaque politique. » (McLellan, p. 221 – notre traduction)

12 Voir T. S. Kuhn, 'La structure des révolutions scientifiques' in International Encyclopaedia of Unified Science Vol 2, No. 2, Chicago 1970, p. viii. Marx a probablement repris cette idée en partie de Feuerbach, bien qu’elle soit aussi un thème puissant des écrits de Hegel. Feuerbach écrit : « Il est vrai qu’un autre est d’accord avec moi – l’accord est le premier critère de la vérité ; mais seulement parce que l’espèce est la mesure ultime de la vérité. Ce que je pense uniquement selon le critère de mon individualité n’est pas lié à une autre : elle peut être vu autrement ; c’est une vision accidentelle, simplement subjective. Mais ce que je pense selon le critère de l’espèce, je le pense comme un homme en général ne peut que le penser, et donc comme tout individu doit penser s’il pense normalement… Il est vrai que je suis d’accord avec la nature de l’espèce ; (…) Il n’y a pas d’autre règle de vérité. » (L Feuerbach, L’Essence du Christianisme. cité par E Kamenka : The Philosophy of Ludwig Feuerbach. London 1970, pp. 101-02) (Notre traduction)

13 K Marx,Contribution à une critique de la Philosophie du Droit de Hegel ; in Bottomore et Rubel, p. 190.

Récent et en cours:

Exposé de Réunion Publique : crise économique et lutte de classe

- 2377 lectures

Nous publions ci-dessous l'exposé qui a lancé les débats lors de notre Réunion Publique (RP) du 19 novembre à Paris, sur "la crise économique et la lutte de classe dans le monde".

Ce texte n'est qu'une trame, une prise de notes sur laquelle s'est appuyée le camarade pour faire son exposé oral. Le style est donc forcément particulier, plus "parlé" qu'écrit ; il y a parfois des imprécisions ou des raccourcis. Son intérêt est de montrer avec quel état d'esprit nous réalisons les introductions à nos RP et comment nous essayons de favoriser les questionnements, les échanges et la discussion.

Exposé

La semaine dernière, je discutais avec mes voisins et voilà qu'ils se mettent à causer de la crise économique en termes techniques, des "agences de notation" qui d'après eux devraient être plus contrôlées, des "ventes à découvert" à la bourse qui devraient être interdites, des « émissions d’Etat » et des « taux d'emprunt » qui s'envolent de façon injustifié… bon, j'en passe et des meilleures. Moi, je les connais mes voisins, il y a deux ans encore les sujets de discussion c'était plutôt sur le match de foot de la veille ou des trucs du genre.

Au-delà de la surprise d’entendre le jargon financier sortir de la bouche de mes voisins, ce qui m'a le plus marqué, c'est la charge d'angoisse qu'il y avait derrière. Ils semblaient tous crier : "Mais qu'est-ce qu'on va devenir?" Il faut dire qu'on entend plus que ça dans les médias : "La crise de la dette". Au journal du 20h ? "La crise de la dette". A la radio ? "La crise de la dette". En gros titre dans les journaux ? "La crise de la dette".

1 - La misère explose

Après tout, il y a de quoi s'angoisser. Quand on regarde ce qui se passe en Grèce, ça colle même des sueurs froides. Il faut imaginer ce que c'est un pays en faillite, un pays économiquement en ruines. En Grèce, de très nombreuses écoles sont purement et simplement fermées, les enfants restent chez eux. Et celles qui restent ouvertes n'ont plus de chauffage et plus de cantine. Sur le web, les témoignages d'instituteurs se multiplient sur des enfants qui s'évanouissent en cours, qui tombent d'inanition… Il y a des rues entières où tous les magasins sont fermés, les gens ne payent plus les péages, les transports… La semaine dernière, il y avait un reportage à la télé qui montrait une fonctionnaire des finances (le ministère qui paye le mieux là-bas), cadre A (le grade le plus élevé, plus haut il faut être chef) qui touchait 2200 euros il y a un an et qui ne touchera plus que 800 euros d'ici l'été… ça s'appelle le "salaire dégressif", c'est nouveau, ça vient de sortir… Non mais vous vous imaginez, de 2200 euros à 800 ! Et on parle là des mieux lotis en Grèce. Faut être clair : c'est la misère qui se développe, la vraie, celle qui tord les boyaux, celle qui fait que les gamins tombent dans les pommes d'inanition…

Et la Grèce n'est pas une exception… elle est seulement plus avancée dans la crise… elle préfigure de ce qui va se passer partout dans les années à venir. Pour paraphraser une expression triviale, "pour connaître l'avenir, vas voir chez les Grecs". Actuellement, en Espagne, les hôpitaux ferment les uns après les autres. Ceux qui restent ouverts, ne le sont qu'à moitié. Des chambres, des étages et parfois des services entiers sont fermés. En Catalogne, les urgences ne sont ouvertes que le matin ; faut pas être cardiaque l'après-midi. Les délais pour être opérés s'allongent démesurément, il faut 2 mois pour être opéré d'une tumeur, et encore, seulement quand il s'agit d'une question de vie ou de mort ! Et ce n'est pas tout, en ce moment même en Espagne, des milliers de familles sont en train d’être expulsées alors que plus d'un million de logements sont vides !

Et il ne s'agit pas là non plus d'une particularité européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le même constat accablant. L’Etat du Minnesota est officiellement en faillite. Depuis le 4 juillet, ses 22 000 fonctionnaires ne sont plus payés et restent chez eux. Idem pour les fonctionnaires de Harrisburg – capitale de l’Etat de Pennsylvanie – et de ceux de la ville de Central Falls, près de Boston. Le rêve américain est en train de virer au cauchemar : aux Etats-Unis, 45,7 millions de personnes ont besoin pour manger des bons alimentaires versés par l’Administration.

Et vous avez dû tous entendre qu'aujourd'hui c'est l'Italie qui est en train de plonger et qu'après ce sera le tour de la France.

2 – La "crise de la dette", pourquoi ?

Tout le monde le sait aujourd’hui, et même la bourgeoisie le dit, la décennie qui est devant nous va être terrible. Le capitalisme, au niveau mondial, est entré dans une ère de convulsions économiques de plus en plus violentes. La bourgeoisie est incapable de trouver une solution réelle et durable à la crise. C’est pour ça d’ailleurs qu’elle n’arrête pas de gesticuler dans tous les sens de Sommets européens en Sommet du G20, de déclarations de Sarkozy ou d’Obama en annonces triomphantes comme quoi ça y est, promis, juré, cette fois-ci, « tout est réglé, les décisions nécessaires et courageuses ont été prises, blabla-blabla »… pour qu’à chaque fois, après chacun de ces discours fumeux, parfois même dès le lendemain matin, patatras, une nouvelle mauvaise nouvelle vienne rétablir la vérité et provoquer un nouveau mini-krach boursier. Alors répétons-le, la bourgeoisie est incapable de trouver une solution réelle et durable à la crise, elle ne fait depuis des mois qu’étaler toujours un peu plus son impuissance. Pas parce qu’elle est devenue soudainement incompétente mais parce que c’est un problème qui n’a pas de solution. La crise du capitalisme ne peut pas être résolue par le capitalisme. Pour une raison simple, le problème, c’est le capitalisme… ce ne sont pas les traders ou les financiers véreux, ce ne sont pas les banques ou les agences de notation… c’est le système capitaliste comme un tout.

Pour le comprendre, il faut savoir d’où vient cette « crise de la dette ». Cette question est importante, c’est justement parce que la bourgeoisie a peur que l’on trouve la vraie réponse à cette question que ses médias nous causent en permanence de la crise, ils embrument notre réflexion, ils nous empêchent d’y voir clair, ils saturent les débats (comme celui que j’ai eu avec mes voisins) de mensonges et autres fausses explications. La Grèce va mal ? C’est parce que c’est un peuple de fraudeurs ! L’Italie va mal ? Mais Berlusconi, c’est le roi des bunga-bunga, comment voulez-vous que ça aille bien ! Une banque française va mal ? pfffuuu, certainement encore un coup de Jérome Kerviel ! (vous savez c’est le trader en prison à cause des pertes de la Société Générale). La propagande de la bourgeoisie ressemble de plus en plus à une devise Shadock : « Quand un phénomène se produit partout en même temps, c'est parce qu'il y a 1000 causes locales différentes ! ». Eh bien non, si cela va mal partout sur la planète, c’est pour une cause unique : le capitalisme est malade et sa maladie est incurable.

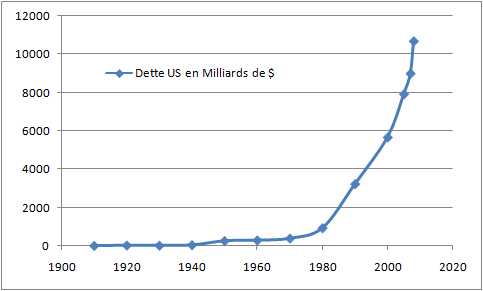

Je vous ai mis sur la table deux graphiques. Le premier représente la dette totale des Etats-Unis (« Dette totale », ça signifie celle de l’Etat, des entreprises et des ménages), le second représente l’endettement public du Royaume-Uni.

Qu'est-ce qu'on y voit ? Des années 1950 jusqu'à aujourd'hui, l'endettement n'a fait qu'augmenter. Et de manière exponentielle ! Aujourd'hui, la pente est à la verticale, c'est ce que les économistes appellent le « mur de la dette ». Et c’est ce mur que le capitalisme vient de percuter en pleine face.

Alors pourquoi, depuis les années 1950, dans tous les pays, sous tous les gouvernements, de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, à tendance déclarée "étatiste" ou "ultra-libérale", l'endettement n'a fait que croître ? Il était facile de voir que l'économie mondiale allait finir par heurter ce mur, c'était une évidence, alors pourquoi tous les gouvernements de la planète depuis plus d'un demi-siècle n'ont quand même fait que faciliter le crédit, creuser les déficits, agir activement en faveur de l'augmentation des dettes des Etats, des entreprises et des ménages ? La réponse est simple : ils n'avaient pas le choix. S'ils n'avaient pas agit ainsi, l'effroyable récession dans laquelle nous entrons, aurait commencé dès les années 1950. Pourquoi ? Parce que le capitalisme produit en permanence plus de marchandises que ses marchés ne sont capables d'en absorber. Permettez moi juste de répéter cette phrase car c'est la clef pour comprendre non seulement la crise actuelle, l'évolution de l'économie depuis 50 ans mais aussi l'histoire économique du capitalisme depuis sa naissance : le capitalisme produit en permanence plus de marchandises que ses marchés ne sont capables d'en absorber. Ça a été sa chance au 18ème et 19ème siècle, quand ce système ne recouvrait qu'une infime partie de la planète. Toutes ces marchandises qu'il avait en trop, il les a déversés (pas gratuitement évidemment mais en les vendant), il les a déversés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais aussi dans les campagnes européennes ou américaines, dans toutes les économies arriérées, non capitalistes. Il a connu ainsi un incroyable développement, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà, la terre est ronde et pas si grande que ça. Le capitalisme en a vite fait le tour et transformé toutes les économies à son image. Le capitalisme a conquis la planète. Il n'y avait donc plus de marchés arriérés, de marchés extra-capitalistes, en dehors du capitalisme, où vendre sa surproduction. Il a donc créé un marché artificiel, le marché du crédit ! C'est grâce au crédit, à la dette, que le capitalisme a évité pendant des décennies que son économie ne se bloque, ne soit paralysée par des tonnes de marchandises invendues. Mais toute dette doit un jour être remboursée et aujourd'hui, où l’endettement est généralisé, l'heure de la facture a sonné.

3 – Un autre monde est-il possible ?

Bon désolé pour ce passage un peu théorique, les arcanes de l'économie ne sont pas faciles à expliquer, pour moi en tout cas. J'espère ne pas avoir été trop confus. Mais nous voulions que ressorte cette idée, à notre avis, essentielle : le capitalisme ne peut pas vivre éternellement, il est condamné à disparaître, il porte en lui une sorte de maladie génétique dégénérescente et incurable. C'est pourquoi Marx disait que le capitalisme était un système né dans la boue et le sang qui périra dans la boue et le sang. L'avenir qui est devant nous, c'est une crise économique de plus en plus grave, de plus en plus violente, de plus en plus ravageuse. La misère ne va plus cesser de se répandre comme un fléau. Vous devez penser "ah bah super, super cette réunion, on va rentrer chez nous tous complètement déprimés et effrayés"…

Alors comme on a envie que vous reveniez, on va essayer d'éviter ça. Marx disait qu'il ne faut pas voir dans la misère que la misère. Individuellement, nous avons tous peur de nous appauvrir, pour nous ou nos enfants, pour nos proches. Mais là, ensemble, collectivement, nous devons surtout être persuadés que face à ces conditions de vie terrible à venir, des luttes vont émerger, la solidarité, l'entraide, l'envie et le besoin de combattre ensemble, massivement, vont se développer. Le capitalisme est en train d'agoniser, d'accord, la bourgeoisie nous le fait payer au prix fort, par mille souffrances, d'accord, mais ensemble, les exploités peuvent et doivent saisir cette occasion pour bâtir un nouveau monde, car un autre monde est possible, un monde sans classe ni exploitation, sans argent ni crise, sans misère ni guerre.

Cela peut paraître idéaliste, mais en réalité, être idéaliste aujourd'hui c'est croire que le capitalisme peut continuer de fonctionner comme avant ou se réformer. Et être réaliste, c'est savoir que la révolution est non seulement absolument nécessaire mais qu’elle est tout à fait possible.

Regardez ce qui se passe en Espagne, en Israël, aux Etats-Unis… tous ces mouvement des Indignés ou des Occupy Wall Street. Evidemment, ce ne sont pas encore des mouvements révolutionnaires. On pourrait ne voir uniquement que les faiblesses de ces mouvements de contestation. Au sein des discussions en assemblée générale, il y a c’est vrai encore beaucoup d'illusions, justement sur les possibilités de réformer le système, de l'améliorer grâce à une meilleure démocratie et un meilleur contrôle du monde de la finance. D'ailleurs, la bourgeoisie pousse de toute ses forces pour que la réflexion s'engage dans ce genre d'impasse, c'est à ces idées qu'elle fait la pub dans ses médias ; il suffit de lire ce titre "Oui, un autre capitalisme est possible !" du magazine Marianne pour s'en rendre compte.

Au sein même de ces mouvements, dans les Assemblées Générales (AG), il y a un combat entre une aile prolétarienne, à tendance plus révolutionnaire, et une aile ouvertement réformiste. Une partie de ces réformistes ont d'ailleurs tendance ne pas être très honnête dans l'organisation collective de la lutte et le processus de prise de décision : ils noyautent les débats pour qu'ils se cantonnent aux requêtes pour plus de démocratie dans les élections et moins de libéralisme, pour taxer les banques… et certains sont mêmes proches du sabotage quand ils endiguent toute tentative d'extension aux entreprises. Par exemple, aux Etats-Unis, les tentatives de certaines AG d'Occupy d'aller à la rencontre de travailleurs sur leur lieu de travail pour les entraîner dans la lutte et la grève, ont été systématiquement sabotées par les organisateurs auto-proclamés. Ok, il s'agit là de vraies faiblesses. Les pessimistes ne voient toujours que la moitié du verre vide, les optimistes la moitié pleine, mais les révolutionnaires doivent surtout voir si le verre est en train de se vider ou de se remplir, car finalement c'est ça qui est important quand on a soif. En d’autres termes, c'est la dynamique qui compte dans la lutte de classe. Tous ces mouvements de contestations qui se développent depuis des mois révèlent la volonté grandissante de notre classe de prendre ses luttes en main, de s'auto-organiser, de vivre et de lutter ensemble, collectivement, de tourner le dos à l'individualisme du capitalisme pour occuper ensemble un lieu et y discuter ; ces mouvements révèlent la volonté de débattre collectivement et de réfléchir collectivement. Plus important encore est la dimension internationale de ces mouvements. Il y a un lien explicite des occupations à l'échelle internationale, de l'Espagne aux Etats-Unis, de l'Israël à la Grande-Bretagne. La crise est mondiale et l'idée que la solution doit être, elle aussi, mondiale fait peu à peu son petit bonhomme de chemin dans les têtes. Dans tous les pays, la même exploitation, les mêmes attaques, les mêmes injustices et donc… la même lutte, les mêmes espoirs. La bourgeoisie se divise et se bat entre elle, divisée en nation concurrentes, notre classe, elle, est internationale, elle a un monde unifié à construire. Voilà ce qui émerge aussi de la vague de contestation actuelle.

Tout cela est extrêmement important pour l'avenir car l'expérience historique montre que notre classe devient dangereuse pour la bourgeoise justement quand elle prend en main ses luttes, quand elle commence à vouloir discuter et comprendre ensemble, en masse ! Il manque encore une ou deux marches pour que des luttes massives et auto-organisées se développent réellement et pleinement mais le chemin pris aujourd'hui par notre classe est le bon. Car ce chemin, nous le savons, mène à une contestation de plus en plus grande et radicale de ce système d'exploitation. Et il n'y a pas besoin de remonter à la Commune de Paris de 1871 ou à la révolution russe de 1917 pour le savoir. Il y a 30 ans, en Europe, en Pologne exactement, des centaines de milliers d'ouvriers donnaient des sueurs froides à la bourgeoisie dans tous les pays en organisant des luttes massives, en organisant des assemblées générales partout, en prenant même en main la production pour la mettre au service de la lutte ! Notre force à nous les exploités, c'est notre unité et notre solidarité dans la lutte, notre capacité à nous auto-organiser massivement et à créer les conditions d'un développement général des consciences et de la réflexion grâce aux débats ouverts et permanents de nos assemblées générales, c'est notre dévouement et notre désintéressement. Les mouvements de contestation actuels portent tout ceci déjà en eux, en petit ou, plus exactement, en germe. Nous pouvons donc avoir confiance en l'avenir, avec l'aggravation de la crise, le terreau va devenir de plus en plus fertile pour que ces germes poussent, s'épanouissent et fleurissent !

Vie du CCI:

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

« La crise de la dette », pourquoi ?

- 3400 lectures

L’économie mondiale semble au bord du gouffre. La menace d’une grande dépression, bien pire que celle de 1929, se fait de plus en plus pressante, voire oppressante. Des banques, des entreprises, des communes, des régions, même des Etats sont aujourd’hui poussés vers la faillite, la banqueroute. Les médias ne parlent d’ailleurs plus que de ça, de ce qu’ils nomment "la crise de la dette".

Quand le capitalisme se heurte au mur de la dette

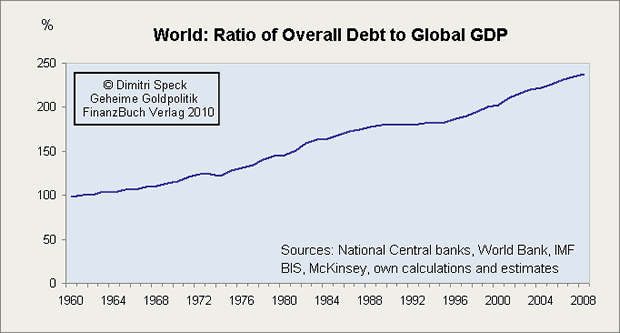

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la dette mondiale1 de 1960 à nos jours. Cette dette est exprimée en pourcentage du PIB mondial.

Selon ce graphique, en 1960, la dette était égale au PIB (100%). En 2008, elle lui est 2,5 fois supérieure (250%). Autrement dit, aujourd’hui, un remboursement intégral des dettes mondiales contractées depuis 1960 engloutirait la totalité des richesses produites en un an et demi par l’économie mondiale !

Cette évolution est spectaculaire au sein des pays dits « développés » comme l'illustre le graphique suivant qui représente la dette publique des Etats-Unis.

Ces dernières années, l’accumulation des dettes publiques est telle que la courbe de leur évolution, visible sur le graphique précédent, est à la verticale ! C'est ce que les économistes appellent le « mur de la dette ». Et c’est ce mur que le capitalisme vient de percuter de plein fouet.

La dette, produit du déclin du capitalisme

Il était facile de voir que l'économie mondiale allait finir par heurter ce mur, c'était une évidence. Alors pourquoi tous les gouvernements de la planète, qu’ils soient de gauche ou de droite, d’extrême gauche ou d’extrême droite, prétendument « libéraux » ou « étatistes », n'ont fait que faciliter le crédit, creuser les déficits, agir activement en faveur de l'augmentation des dettes des Etats, des entreprises et des ménages, depuis plus d'un demi-siècle ? La réponse est simple : ils n'avaient pas le choix. S'ils n'avaient pas agi ainsi, l'effroyable récession, dans laquelle nous entrons aujourd’hui, aurait commencé dès les années 1960. En vérité, cela fait des décennies que le capitalisme vit, ou plutôt survit, à crédit. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, il faut percer, comme le disait Marx, « le grand secret de la société moderne : "la fabrication de plus-value ». Ici, un petit détour théorique s’impose donc.

Le capitalisme porte en lui, depuis toujours, une sorte de maladie congénitale : il produit une toxine en abondance que son organisme n’arrive pas à éliminer, la surproduction. Il fabrique plus de marchandises que son marché ne peut en absorber. Pourquoi ? Prenons un exemple uniquement didactique : un ouvrier travaillant sur une chaîne de montage ou derrière un micro-ordinateur et qui, à la fin du mois, est payé 800 euros. En fait, il a produit non pas pour l'équivalent de 800 euros, ce qu'il reçoit, mais pour la valeur de 1600 euros. Il a effectué un travail non payé ou, autrement dit, une plus-value. Que fait le capitaliste des 800 euros qu'il a volés à l'ouvrier (à condition qu'il soit parvenu à vendre la marchandise) ? Il en affecte une partie à sa consommation personnelle, admettons 150 euros. Les 650 euros restants, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, le plus souvent sous forme de l'achat de machines plus modernes, etc. Mais pourquoi le capitaliste procède-t-il ainsi ? Parce qu'il y est économiquement contraint. Le capitalisme est un système concurrentiel, il faut vendre les produits moins chers que le voisin qui fabrique le même type de produits. En conséquence, le patron doit non seulement baisser ses coûts de production, c'est-à-dire les salaires, mais encore utiliser une part croissante du travail non payé à l'ouvrier pour le réinvestir prioritairement dans des machines plus performantes, afin d'augmenter la productivité. S'il ne le fait pas, il ne peut pas se moderniser, et, tôt ou tard, son concurrent, qui, lui, le fera, vendra moins cher et remportera le marché. Le système capitaliste est ainsi affecté par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas les ouvriers à l'équivalent de ce qu'ils ont effectivement fourni comme travail et en contraignant les patrons à renoncer à consommer une grande part du profit ainsi extorqué, le système produit plus de valeur qu'il ne peut en distribuer. Jamais ni les ouvriers ni les capitalistes réunis ne pourront donc à eux seuls absorber toutes les marchandises produites. Le capitalisme doit de ce fait vendre ce surplus de marchandises en dehors de la sphère de sa production, à des marchés non encore conquis par les rapports de production capitalistes, ce qu'on appelle les marchés extra-capitalistes. S’il n’y parvient pas, c’est la crise de surproduction.

Se trouve ici résumée en quelques lignes une partie des conclusions auxquelles mènent les travaux de Karl Marx dans Le Capital et de Rosa Luxembourg dans L’accumulation du capital. Pour être plus succinct encore, voici synthétisée cette théorie de la surproduction en quelques points :

-

Le Capital exploite ses ouvriers (autrement dit leurs salaires sont moins importants que la valeur réelle qu’ils créent par leur travail).

-

Le Capital peut ainsi vendre ses marchandises avec profit, à un prix qui, au-delà du salaire de l'ouvrier et la plus-value, inclura également l'amortissement des moyens de production. Mais la question est : à qui ?

-

Evidemment, les ouvriers achètent ces marchandises… à la hauteur de leurs salaires. Il en reste donc une bonne partie encore à vendre. Sa valeur est équivalente à celle du travail des ouvriers qui ne leur a pas été payée. Elle seule a ce pouvoir magique pour le Capital de générer du profit.

-

Les capitalistes eux aussi consomment… et ils ne sont d’ailleurs en général pas trop malheureux. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls acheter toutes les marchandises porteuses de plus-value. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. Le Capital ne peut s’acheter à lui-même, pour faire du profit, ses propres marchandises ; ce serait comme s’il prenait l’argent de sa poche gauche pour le mettre dans sa poche droite. Personne ne s’enrichit ainsi, les pauvres vous le diront.

-

Pour accumuler, se développer, le Capital doit donc trouver des acheteurs autres que les ouvriers et les capitalistes. Autrement dit, il doit impérativement trouver des débouchés en-dehors de son système, sinon il se retrouve avec des marchandises invendables sur les bras qui engorgent le marché : c’est alors la “crise de surproduction” !

Cette “contradiction interne” (cette tendance naturelle à la surproduction et cette obligation à trouver sans cesse des débouchés extérieurs) est l’une des racines de l’incroyable dynamisme de ce système des premiers temps de son existence. Dès sa naissance au cours du 16e siècle, le capitalisme a dû lier commerce avec toutes les sphères économiques qui l’entouraient : les anciennes classes dominantes, les paysans et les artisans du monde entier. Aux 18e et 19e siècles, les principales puissances capitalistes se livrent ainsi à une véritable course à la conquête du monde ; elles se partagent progressivement la planète en colonies et forment de véritables empires. De temps à autre, elles se retrouvent à convoiter un même territoire. Le moins puissant doit alors s'incliner et aller trouver un autre coin de terre où forcer la population à acheter ses marchandises. C'est ainsi que les économies archaïques sont transformées et intégrées peu à peu au capitalisme. Non seulement les économies des colonies deviennent de moins en moins susceptibles de représenter des débouchés pour les marchandises d’Europe et des Etats-Unis mais, à leur tour, elles génèrent même une surproduction.

Cette dynamique du Capital aux 18e et 19e siècles, cette alternance de crises de surproduction et de longues périodes de prospérité et d’expansion, ainsi que cette progression inexorable du capitalisme vers son déclin, Marx et Engels l’ont magistralement décrit :

-

« Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. »"2

-

A cette époque néanmoins, parce que le capitalisme était en pleine croissance, qu’il pouvait justement conquérir de nouveaux territoires, chaque crise laissait ensuite la place à une nouvelle période de prospérité. « Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d’importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image... »3

-

Mais déjà à ce moment-là, Marx et Engels percevaient dans ces crises périodiques quelque chose de plus qu'un simple cycle éternel qui déboucherait toujours sur la prospérité. Ils y voyaient l'expression des contradictions profondes qui minent le capitalisme. En « s’emparant de marchés nouveaux", la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir. »4 Ou encore ::« C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés »"5

Or, notre planète n’est qu’une petite boule ronde.

Au début du 20e siècle, tous les territoires sont conquis, les grandes nations historiques du capitalisme se sont partagées le globe. Dès lors, il n’est plus question pour elles de nouvelles découvertes mais de prendre, par la force armée, les territoires dominés par les nations concurrentes. Il ne s’agit plus pour elles de faire la course en Afrique, en Asie ou en Amérique, mais de se livrer une guerre impitoyable pour défendre leurs aires d’influence et s’emparer, à la force des canons, de celles de leurs concurrents impérialistes. Il s’agit ici d’une véritable question de survie pour les nations capitalistes. Ce n’est donc pas un hasard si c’est l’Allemagne qui, n’ayant que très peu de colonies et étant dépendante du bon vouloir de l’Empire britannique pour commercer sur ses terres (dépendance insoutenable pour une bourgeoisie nationale), déclenche en 1914, la Première Guerre mondiale. L’Allemagne se montre ainsi la plus agressive en raison de cette nécessité que formulera explicitement plus tard Hitler dans la marche vers la Seconde Guerre mondiale : “Exporter ou mourir”. Dès lors, le capitalisme, après quatre siècles d’expansion, devient un système décadent. L’horreur des deux guerres mondiales et la Grande Dépression des années 1930 en seront des preuves dramatiques irréfutables. Pourtant, même après avoir épuisé dans les années 1950 les marchés extra-capitalistes qui subsistaient encore, le capitalisme n’a pas sombré dans une crise de surproduction mortelle. Après plus de cent années de lente agonie, ce système est toujours debout, titubant, mal en point, mais debout. Comment fait-il pour survivre ? Pourquoi son organisme n’est-il pas encore totalement paralysé par la toxine de la surproduction ? C’est ici que le recours à l’endettement entre en jeu. L'économie mondiale est parvenue à éviter un effondrement fracassant en recourant de plus en plus massivement à la dette. Il a su ainsi créer un marché artificiel. Ces quarante dernières années se résument à une série de récessions et de relances financées à coups de crédit. Et il ne s’agit pas là de soutenir seulement la “consommation des ménages” par le biais d’aides étatiques… Non, les Etats se sont aussi endettés pour maintenir artificiellement la compétitivité de leur économie face aux autres nations (en finançant directement un investissement infra-structurel, en prêtant aux banques à des taux le plus bas possible pour qu’elles puissent à leur tour prêter aux entreprises et aux ménages…). Les vannes du crédit ayant été toutes grandes ouvertes, l’argent a coulé à flots et, peu à peu, tous les secteurs de l’économie se sont retrouvés en situation classique de surendettement : chaque jour de plus en plus de nouvelles dettes ont dû être contractées pour… rembourser les dettes d’hier. Cette dynamique menait forcément à une impasse. Le capitalisme mondial est aujourd’hui au fond de cette impasse, nez à nez avec le « mur de la dette ».

« La crise de la dette » est au capitalisme ce que « l’overdose » de morphine est au mourant

Pour prendre une image, la dette est au capitalisme ce que la morphine est au malade condamné. En y recourant, le souffrant surpasse momentanément ses crises, se calme et s’apaise. Mais peu à peu, la dépendance à ces doses quotidiennes augmente. Le produit, dans un premier temps salvateur, devient à son tour nocif… jusqu’à l’overdose !

La dette mondiale est un symptôme du déclin historique du capitalisme. L’économie mondiale a survécu sous perfusion de crédits depuis les années 1960, mais aujourd’hui les dettes sont partout dans l’organisme, elles saturent le moindre organe, la moindre cellule du système. De plus en plus de banques, d’entreprises, de communes, d’Etats sont et seront en cessation de paiement, incapables de rembourser les traites de leurs prêts.

L’été 2007 a ainsi ouvert un nouveau chapitre au sein de l’histoire de la décadence du capitalisme qui a débuté en 1914 avec la Première Guerre mondiale. La capacité de la bourgeoisie à ralentir le développement de la crise par un recours de plus en plus massif au crédit a pris fin. Dorénavant, les secousses vont se succéder les unes aux autres sans qu’il n’y ait entre elles ni répit ni véritable relance. La bourgeoisie sera incapable de trouver une solution réelle et durable à cette crise, non pas parce qu’elle serait devenue soudainement incompétente mais parce que c’est un problème qui n’a pas de solution. La crise du capitalisme ne peut pas être résolue par le capitalisme. Car, comme nous venons d’essayer de le démontrer, le problème, c’est le capitalisme, le système capitaliste comme un tout. Et ce système est aujourd’hui en faillite.

Pawel (26 novembre)

1 Il s’agit de la dette totale mondiale, c’est à dire de la dette des ménages, des entreprises et des Etats de tous les pays.

2 Le Manifeste communiste de 1848

3 Idem

4 Idem

5 Dans Travail Salarié et Capital

Récent et en cours:

- Crise économique [4]