Submitted by Revue Internationale on

Apparemment, presque tous les indicateurs économiques statistiques sont clairs : l'économie mondiale est enfin en train de sortir de la pire récession qu'elle ait connue depuis la guerre. La production augmente, les profits sont de retour. L'assainissement semble avoir été payant. Et pourtant aucun gouvernement n'ose chanter victoire, tous appellent à encore de nouveaux sacrifices, tous restent extrêmement prudents et, surtout, tous disent que, de toutes façons, pour ce qui est du chômage, c'est-à-dire l'essentiel, il n'y a pas grand chose de vraiment bon à attendre. ([1])

Mais, qu'est-ce qu'une « reprise » qui ne crée pas d'emplois ou qui ne crée que des emplois précaires ?

Au cours des deux dernières années, dans les pays anglo-saxons, qui sont censés être les premiers à être sortis de la récession ouverte commencée à la fin des années 1980, la « reprise » s'est concrétisée essentiellement par une modernisation extrême de l'appareil productif dans les entreprises qui ont survécu au désastre. Celles qui survivent l'ont fait au prix de violentes restructurations, entraînant des licenciements massifs et des dépenses non moins massives pour remplacer le travail vivant par du travail mort, par des machines. L'augmentation de la production que les statistiques enregistrent dans les derniers mois, est pour l'essentiel le résultat non pas d'une augmentation du nombre de travailleurs intégrés mais d'une plus grande productivité des travailleurs ayant déjà un emploi. Cette augmentation de la productivité, qui compte pour 80 % dans la hausse de la production au Canada, par exemple, un des pays les plus avancés dans la «reprise», est due pour l'essentiel à de très forts investissements pour moderniser les machines, les communications, développer l'automatisation, et non à l'ouverture de nouvelles usines. Aux Etats-Unis ce sont les investissements en biens d'équipement, principalement l'informatique, qui expliquent pour l'essentiel la croissance de l'investissement au cours des dernières années. L'investissement en construction non-résidentielle est resté presque stagnant. Ce qui veut dire qu'on modernise les usines existantes mais qu'on n'en construit pas de nouvelles.

Une reprise « Mickey Mouse »

Actuellement en Grande-Bretagne, où le gouvernement ne cesse de claironner ses statistiques faisant état d'une baisse continue du chômage, environ 6 millions de personnes travaillent une moyenne de seulement 14,8 heures par semaine. C'est ce genre d'emplois, aussi précaires que mal payés, qui dégonfle les statistiques du chômage. Les travailleurs britanniques appellent ça les « Mickey Mouse jobs ».

Pendant ce temps, les programmes de restructuration des grandes entreprises continuent : 1 000 suppressions d'emplois dans une des plus grandes compagnies d'électricité en Grande-Bretagne, 2 500 dans la deuxième entreprise de télécommunications.

En France, la Société nationale des chemins de fer annonce, pour 1995, 4 800 suppressions de postes, Renault 1 735, Citroën 1 180. En Allemagne, le géant Siemens annonce qu'il supprimera « au moins » 12 000 emplois en 1994-1995, après les 21 000 qu'il a déjà supprimés en 1993.

L'insuffisance de marchés

Pour chaque entreprise, accroître sa productivité est une condition de survie. Globalement cette concurrence impitoyable se traduit par d'importants gains de productivité. Mais cela pose le problème de l'existence de marchés suffisants pour pouvoir écouler la production toujours plus grande que les entreprises sont capables de créer avec le même nombre de travailleurs. Si les marchés restent insuffisants, la suppression de postes est inévitable.

« Il faut faire entre 5 et 6 % de hausse de productivité par an, et tant que le marché ne progresse pas plus vite, des postes disparaissent. » C'est ainsi que les industriels français de l'automobile résumaient leur situation à la fin de l'année 1994 ([2]).

La dette publique

Comment « faire progresser le marché » ?

Dans le n° 78 de la Revue internationale, nous avons développé comment, face à la récession ouverte depuis la fin des années 1980, les gouvernements ont eu massivement recours à l'endettement public.

Celui-ci permet en effet de financer des dépenses qui contribuent à créer des marchés « solvables » pour une économie qui en manque cruellement parce qu'elle ne peut se créer des débouchés spontanément. Le bond fait par la croissance de cet endettement dans les principaux pays industriels ([3]) est en partie à la base du rétablissement des profits.

La dette publique permet à des capitaux « oisifs », qui ont de plus en plus de mal à se placer de façon rentable, de le faire en Bons d'Etat, s'assurant un rendement convenable et sûr. Le capitaliste peut tirer sa plus-value non plus du résultat de son propre travail de gérant du capital, mais du travail de l'Etat collecteur d'impôts ([4]).

Le mécanisme de la dette publique se traduit par un transfert de valeurs des poches d'une partie des capitalistes et des travailleurs vers celle des détenteurs de Bons de la dette publique, un transfert qui emprunte le chemin des impôts, puis celui des intérêts versés sur la dette. C'est ce que Marx appelle le « capital fictif ».

Les effets stimulateurs de l'endettement public sont aléatoires, mais les dangers qu'il cumule pour l'avenir sont certains ([5]). La « reprise » actuelle coûtera très cher demain au niveau financier.

Pour les prolétaires, cela veut dire qu'à l'intensification de l'exploitation dans les lieux de travail doit s'ajouter l'aggravation du poids de l'extorsion fiscale. L'Etat doit prélever une masse croissante d'impôts pour rembourser le capital et les intérêts de la dette.

Détruire du capital pour en maintenir la rentabilité

Lorsque l'économie capitaliste fonctionne de façon saine, l'augmentation ou le maintien des profits est le résultat de la croissance du nombre de travailleurs exploités, ainsi que de la capacité à en extraire une plus grande masse de plus-value. Lorsqu'elle vit dans une phase de maladie chronique, malgré le renforcement de l'exploitation et de la productivité, l'insuffisance des marchés l'empêche de maintenir ses profits, sa rentabilité sans réduire le nombre d'exploités, sans détruire du capital.

Alors que le capitalisme tire son profit de l'exploitation du travail, celui-ci se trouve dans « l'absurdité » de payer des chômeurs, des ouvriers qui ne travaillent pas, ainsi que des paysans pour qu'ils ne produisent pas et mettent leurs terres en jachère.

Les frais sociaux de « maintien du revenu » atteignent jusqu'à 10% de la production annuelle de certains pays industrialisés. Du point de vue du capital c'est un « péché mortel », une aberration, du gaspillage, de la destruction de capital. C'est avec toute la sincérité d'un capitaliste convaincu que le nouveau porte-parole des républicains à la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, Newt Gingrich, est parti en guerre contre toutes « les aides du gouvernement aux pauvres ».

Mais, le point de vue du capital est celui d'un système sénile, qui s'auto-détruit dans des convulsions entraînant le monde dans un désespoir et une barbarie sans fin. Ce qui est une aberration, ce n'est pas que l'Etat bourgeois jette quelques miettes à des hommes qui ne travaillent pas, mais qu'il y ait des hommes qui ne puissent participer au processus productif alors que le cancer de la misère matérielle s'étend chaque jour un peu plus sur la planète.

C'est le capitalisme qui est devenu une aberration historique. L'actuelle « reprise » sans emplois en est encore une confirmation. Le seul « assainissement » possible de l'organisation « économique » de la société c'est la destruction du capitalisme lui-même, l'instauration d'une société où l'objectif de la production n'est plus le profit, la rentabilité du capital, mais la satisfaction pure et simple des besoins humains.

RV, 27 décembre 94

« Il va de soi que l'économie politique ne considère le prolétaire qu'en tant que travailleur : c'est celui qui, n'ayant ni capital ni rente foncière, vit uniquement de son travail, d'un travail abstrait et monotone. Elle peut donc affirmer que, tout comme une bête de somme quelconque, le prolétaire mérite de gagner suffisamment pour pouvoir travailler. Quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain ; cette considération, elle l'abandonne à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques, à la politique, à la charité publique. »

Marx, Ebauche d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, II

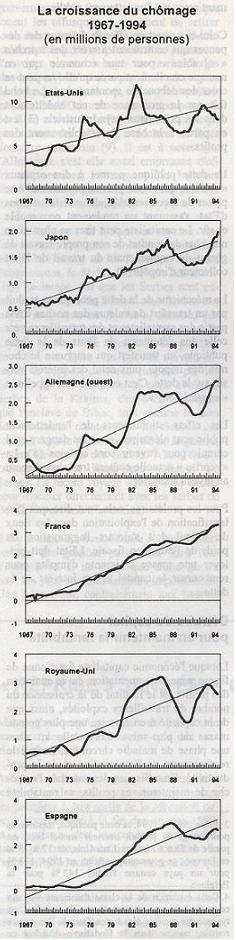

25 ans d'augmentation du chômage

Depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 1960, le fléau du chômage n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier dans le monde. Ce développement s'est fait de façon plus ou moins régulière, connaissant des accélérations et des reculs plus ou moins violents. Mais la tendance générale à la hausse s'est confirmée récession après récession.

Les données représentées dans ces graphiques sont les chiffres officiels du chômage. Elles sous-estiment fortement la réalité puisqu'elles ne prennent pas en compte les chômeurs en « stage de formation », ni les jeunes participant à des programmes de travail à peine rémunérés, ni les travailleurs « préretraités », ni les travailleurs contraints à se vendre « à temps partiel », de plus en plus nombreux, ni ceux que les experts appellent les « travailleurs découragés », c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont plus l'énergie de continuer à chercher du travail.

Ces courbes ne rendent en outre pas compte des aspects qualitatifs de ce chômage. Elles ne montrent pas que, parmi les chômeurs, la proportion de ceux de « longue durée » ne cesse de croître, ou que les allocations de chômage sont de plus en plus maigres, de courte durée et difficiles à obtenir.

Non seulement le nombre de chômeurs a augmenté pendant plus de 25 ans, mais en outre la situation de chômeur est devenue de plus en plus intenable.

Le chômage massif et chronique est devenu partie intégrante de la vie des hommes de la fin du 20e siècle et ce faisant, il a entrepris de détruire le peu de sens que le capitalisme pouvait encore donner à cette vie. On interdit aux jeunes d'entrer dans le monde des adultes, et on devient « vieux » plus vite. Le manque d'avenir historique du capitalisme prend la forme de l'angoisse du désespoir chez les individus.

Le fait que le chômage soit devenu massif et chronique constitue la preuve la plus indiscutable de la faillite historique du capitalisme comme mode d'organisation de la société.

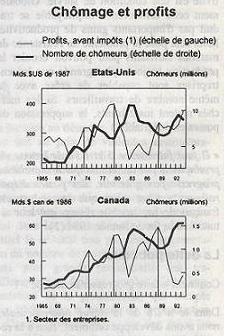

Pourquoi les capitalistes suppriment-ils des emplois ?

Ce n'est pas par plaisir que les capitalistes refusent d'exploiter un plus grand nombre de prolétaires ou de continuer à exploiter les anciens. Leur profit, ils le tirent du travail vivant, digéré par la machine d'exploitation salariale. Le travail des autres est la « poule aux oeufs d'or » du capital. Celui-ci ne tient pas, en soi, à la tuer. Mais le capital n'a qu'une seule religion : le profit. Un capitaliste qui ne fait pas de profit est condamné à disparaître. Le capital n'embauche pas par humanisme mais parce que ça lui rapporte. Et si ses profits sont insuffisants, il licencie, il supprime des postes de travail. Le profit est l'alpha et l'oméga de la bible du capital.

Les graphiques ci-dessous reproduisent, pour les Etats-Unis et le Canada, l'évolution simultanée des profits des entreprises et du nombre de chômeurs depuis 1965. Ils montrent comment les chutes de la masse des profits commencées en 1973-74, puis en 1979 et en 1988, se sont accompagnées d'une hausse du chômage. Lorsque les profits baissent, et parce que les profits baissent, les capitalistes licencient. Le chômage ne diminue que lorsque ces profits augmentent à nouveau. Mais, comme on peut le voir sur les courbes, le nombre de chômeurs ne redescend jamais aux niveaux antérieurs. Les périodes d'embauche ne sont que des répits dans une tendance générale à l'augmentation du chômage.

Le capital ne peut assurer l'existence de son profit qu'en rejetant dans le chômage un nombre toujours plus grand de prolétaires.

[1] Les prévisions officielles de l'OCDE annoncent une diminution des taux de chômage en 1995 et 1996. Mais le niveau de ces baisses est ridicule : elle serait de 0,3 % en Italie (11,3 % de chômage officiel en 1994, 11 % prévu pour 1996) ; de 0,5 % aux Etats-Unis (de 6,1 % en 1994 à 5,6 % en 1996) ; de 0,7 % en Europe Occidentale (de 11,6 % à 10,9 %) ; au Japon aucune diminution n'est prévue.

[2] Libération, 16/12/1994.

[3] Entre 1989 et 1994, la dette publique, mesurée en pourcentage du produit intérieur annuel brut, est passée de 53 à 65 % aux Etats-Unis, de 57 à 73 % en Europe ; ce pourcentage atteint, en 1994, 123 % pour un pays comme l'Italie, 142 % pour la Belgique.

[4] Cette évolution de la classe dominante vers un corps parasite qui vit aux dépens de son Etat est typique des sociétés décadentes. Dans le Bas-empire romain, comme dans le féodalisme décadent ce phénomène fut un des principaux facteurs du développement massif de la corruption.

[5] Voir « Vers une nouvelle tourmente financière », Revue Intarnationale, n° 78.

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace