Submitted by Revue Internationale on

- La situation politique internationale.

- L'accélération de la crise économique.

- Etat et dictature du prolétariat.

Un choix parmi les rapports présentés au Congrès de 76. Dans le contexte de la fin des espoirs sur la "reprise économique", ils développent une analyse du jeu des différents facteurs qui déterminent la situation actuelle : l'affrontement entre les blocs impérialistes, les conflits entre différents secteurs de la classe dominante et la lutte de classe.

Dans le cadre de nos discussions sur la période de transition, nous présentons aussi une résolution sur l'Etat après la révolution.

La première partie d'une étude sur le surgissement des fractions de Gauche dans la Russie d'après Octobre : Ossinsky, le Centralisme Démocratique, l'Opposition Ouvrière, le Groupe Ouvrier jusqu'à 1921. Cet article cherche à montrer les difficultés de la prise de conscience dans la période de dégénérescence de la révolution, et les jalons de l'avenir qu'ont posé les Communistes de Gauche avant même que l'Opposition Unifiée (Trotski-Zinoviev) ne se constitue.

Cet échange de lettres entre le CCI et Battag1ia Comunista (l'un des groupes issus du PC Internationaliste d'Italie fondé en 43) vise à mettre en évidence le danger de l'antifascisme dont les germes ont pu pénétrer jusque dans les rangs de la Gauche Italienne malgré sa position contre la guerre impérialiste. Ce rappel de l'histoire de la Gauche Communiste des années 40 peut être considéré comme la continuation de notre polémique contre le PCI (Programme Communiste) actuel en dégénérescence et constitue une suite aux textes de BILAN (organe de 1a fraction Italienne en exil des années 30) sur l'Espagne 36, que nous avons republiés dans les n°4, 6 et 7 de la Revue Internationale.

Une mise au point du CCI à propos du refus des librairies "Contra a Corrente" de diffuser les publications du CCI.

TEXTES DU SECOND CONGRES DE REVOLUTION INTERNATIONALE

Les textes sur la "situation internationale" et sur la "période de transition" que nous publions dans le présent numéro de la Revue Internationale sont des rapports du Second Congrès de RI, section du CCI en France. Ces deux thèmes constituaient la toile de fond sur laquelle se sont inscrits les travaux du Congrès, l'axe de ses débats. S'ils étaient inscrits à l'ordre du jour du Congrès, ce n'est pas selon un choix de sujets théoriques généraux mais bel et bien en réponse au développement de la situation générale. En effet, l'évolution actuelle de la crise du système - qui n'est qu'une continuation de sa décadence - pose par son acuité, de plus en plus ouvertement, la perspective révolutionnaire comme seule issue possible. Aujourd'hui, son développement inéluctable et dont plus personne ne cherche à prédire une fin prochaine, va contraindre le prolétariat à reprendre les armes de sa lutte historique. Et au même moment où le capital ne cherche même plus à faire miroiter les reflets illusoires de "beaux jours" encore possibles mais ne peut que demander aux prolétaires du monde entier de "se serrer la ceinture", la révolution n'apparaît plus comme une possibilité lointaine mais comme une nécessité vitale. Le contenu du socialisme, les premiers problèmes que posera la victoire deviennent une préoccupation de plus en plus ressentie par les révolutionnaires. Ce sont ces problèmes, l'analyse de la situation qui conduit à la révolution et les premières questions que sa victoire posera au prolétariat, auxquels le Congrès a tenté de répondre. Et de plus en plus, ces deux aspects de l'avenir, la situation avant et après la révolution, seront intimement liés car c'est le développement présent de la crise qui, faisant de la révolution une perspective de plus en plus concrète, amène à se poser comme un problème réel le contenu de celle-ci.

Ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui plusieurs groupes sont amenés à se pencher sur les problèmes de la période de transition et à en concevoir l'importance. Des groupes comme le PIC, la CWO, la revue Spartacus ont consacré dans leurs publications des articles sur cette question qui, il y a quelques années encore, était pratiquement méconnue au sein du mouvement ouvrier renaissant. C'est fondamentalement l'évolution de la réalité elle-même qui fait naître un tel besoin. Il a fallu que la crise apparaisse dans toute sa réalité pour que les éléments de la classe qui, comme ICO, le GLAT, Alarma ou les situationnistes en 68-69, ironisaient sur les "prophéties" de RI, soient obligés de la reconnaître et d'en parler. De la même façon, c'est bel et bien l'évolution présente de la situation qui pousse aujourd'hui différents groupes à se pencher sur les problèmes de la révolution et à les reconnaître comme tels. "L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre". C'est la réalité qui suscite le développement de la conscience du prolétariat de ses intérêts et de ses tâches ; c'est elle qui met les révolutionnaires face à leurs responsabilités dans le développement de cette conscience.

De plus en plus, donc, le développement de la situation va poser le problème du contenu de la révolution qui deviendra une préoccupation croissante dans le mouvement ouvrier. Qui prend le pouvoir, comment est ce pouvoir, comment il s'organise, quelles sont les premières mesures à prendre ? Toutes ces questions vont être soulevées et largement débattues. C'est seulement sur la base des expériences passées de la classe que les premiers éléments de réponse peuvent être apportés. Ils nécessitent une réflexion approfondie et la responsabilité des révolutionnaires à cet égard est d'autant plus grande que la rupture de la continuité organique avec le mouvement ouvrier du passé, la méconnaissance par le mouvement ouvrier actuel des acquis de son propre passé en augmentent la difficulté. Depuis plusieurs années déjà RI a engagé des discussions sur la période de transition ; celles-ci viennent d'aboutir dans un premier temps à la résolution publiée dans la revue et qui est versée comme contribution au débat qui se déroule au sein du CCI et à la classe ouvrière dans son ensemble.

Quant aux textes sur la "situation internationale", le premier, tout en faisant un tableau de la situation politique mondiale, cherche à faire la synthèse des discussions sur l'actualité qui ont eu lieu au sein du CCI cette année et à mettre en évidence les différents facteurs qui interviennent dans toute situation ; en ce sens, il se conçoit aussi comme un texte de méthode cherchant à développer les armes pour la compréhension de toute situation politique. Le second s'attache à donner un aperçu de la situation économique du système à l'heure actuelle.

Ainsi le Second Congrès de RI ne s'est pas penché seulement sur des problèmes spécifiques à la section en France ; c'est véritablement comme une partie intégrante du CCI qu'il a conçu son travail. Nous avons publié les textes relevant plus directement de la section française dans RI n°32 mais les textes qui suivent relevant d'un intérêt général et international, nous les versons comme contributions dans notre presse internationale, à tout le mouvement ouvrier.

CN.

LA SITUATION POLITIQUE INTERNATIONALE

Pendant des années, les porte-parole appointés de la bourgeoisie ont essayé d'exorciser par des incantations à prétention scientifique les démons de la crise. En couvrant de prix Nobel et d'honneurs ses économistes les plus stupidement béats, cette classe espérait que les faits se plieraient à ses aspirations. Aujourd'hui la crise du capitalisme est devenue d'une telle évidence que même les secteurs les plus "confiants" et "optimistes" de la classe dominante ont admis non seulement son existence mais aussi sa gravité. De ce fait, la tâche des révolutionnaires n'est plus d'en annoncer l'inévitabilité mais de souligner la faillite des théories qui avaient surgi comme champignons après la pluie lors de la période de fallacieuse "prospérité" accompagnant la reconstruction des ruines de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les théories les plus en vogue dans le monde bourgeois, celle de l'Ecole néo-keynésienne faisait figure de favorite. N'avait-elle pas annoncé une ère de prospérité illimitée grâce à une intervention judicieuse de l'Etat dans l'économie à travers les outils budgétaires ? Depuis 1945 une telle intervention a été la règle dans tous les pays : la catastrophe économique présente vient sonner le glas des illusions des disciples de celui que la bourgeoisie considère comme "le plus grand économiste du XXème siècle".

Plus généralement, la situation actuelle illustre la faillite de toutes les théories qui ont fait de l'Etat un possible sauveur du système capitaliste contre la menace de ses propres contradictions internes. Le capitalisme d'Etat qu'on a pu présenter comme la simple prolongation du processus de concentration engagé dans la période ascendante du capitalisme ou comme "dépassement de la loi de la valeur", se révèle de plus en plus pour ce qu'il a toujours été depuis son apparition au cours de la Première Guerre mondiale : la manifestation, essentiellement sur le plan politique, des efforts désespérés d'un système économique aux abois pour préserver un minimum de cohésion et pour assurer, non son expansion, mais sa survie.

La violence avec laquelle la crise mondiale frappe aujourd'hui les pays où le capitalisme d'Etat s'est développé le plus, anéantit de façon croissante les illusions sur leur nature "socialiste" et sur la prétendue capacité de la "planification" ou du "monopole du commerce extérieur" de venir à bout de l'anarchie capitaliste. Dans ces pays, le chômage est de plus en plus difficilement masqué par la sous-utilisassions de la main d'œuvre. C'est maintenant ouvertement et officiellement que les autorités reconnaissent l'existence de ce fléau typiquement capitaliste. De même, la hausse des prix, qui jusqu'à ces derniers temps ne touchait que le marché parallèle, s'étend de façon spectaculaire au marché officiel. L'économie de ces pays qui était censée tenir tête aux convulsions du capitalisme mondial se révèle fragile et mal armée pour affronter l'exacerbation actuelle de la concurrence commerciale. Loin d'être en mesure, comme l'annonçaient certains de leurs dirigeants, de "dépasser le capitalisme occidental", ces économies ont, au cours des dernières années, contracté d'énormes dettes à l'égard de celui-ci, ce qui aujourd'hui les place pratiquement dans une situation de banqueroute. Cet endettement considérable vient apporter un démenti cinglant à toutes les théories qui, oubliant, quelquefois même au nom du "marxisme", que la saturation générale des marchés n'est pas un phénomène spécifique à telle ou telle région du monde mais touche l'ensemble du capitalisme, ont cru trouver dans les pays soi-disant socialistes des débouchés miraculeux qui allaient résoudre les problèmes qui assaillent le capital.

Depuis la fin des années 60 où la bourgeoisie a commencé à prendre conscience des difficultés de son économie elle n'a eu de cesse de répéter que la situation actuelle est fondamentalement différente de celle de 1929. Terrifiée à l'idée qu'elle pourrait connaître une autre "dépression" de ce type, elle a essayé de se consoler en mettant en relief toutes les différences qui distinguent la crise actuelle de celle de l'entre-deux guerres. Elle a ainsi détaché de l'ensemble les différents aspects et les différentes étapes de la crise pour ne parler que de "la crise du système monétaire" à laquelle devait succéder la "crise du pétrole" rendue responsable à la fois de l'inflation galopante et de la récession.

Contrairement à ce que pensent la majorité des "spécialistes" de la classe dominante, la crise de 1929 et la crise actuelle ont la même nature fondamentale : les deux s'inscrivent dans le cycle infernal de la décadence du mode de production capitaliste : crise - guerre inter impérialiste –reconstruction - nouvelle crise, etc. Elles sont l'expression du fait qu'après une période de reconstitution de l'appareil productif détruit par la guerre impérialiste, le capitalisme se retrouve incapable d'écouler sa production sur un marché mondial saturé. Ce qui distingue les deux crises est du domaine du circonstanciel. En 1929, la saturation des marchés se traduit par un effondrement du crédit privé exprimé par l'effondrement de la Bourse. Après une première période de débandade on assiste, à travers les politiques d'armement et de grands travaux, comme dans l'Allemagne hitlérienne et le "New Deal" américain, à une intervention massive de l'Etat dans les mécanismes économiques qui permet une relance momentanée. Mais une telle politique trouve ses propres limites dans le fait que les réserves financières de l'Etat ne sont pas inépuisables : en 1938, les caisses sont vides et l'économie mondiale plonge dans une nouvelle dépression dont elle n'est sortie que par la guerre.

Dans la période qui suit la Seconde guerre l'intervention étatique ne se relâche pas comme dans celle qui suit la Première. En particulier les dépenses d'armement conservent une place majeure dans l'économie. Ceci explique le maintien depuis 1945 d'une inflation structurelle qui exprime la pression croissante des dépenses improductives nécessaires à la survie du système et qui conduit à un endettement de plus en plus généralisé particulièrement de la part des Etats. Avec la fin de la reconstruction et la saturation des marchés, le système ne trouve d'échappatoire que dans une fuite en avant de l'endettement qui transforme l'inflation structurelle en inflation galopante. Dès lors, le capitalisme n'a d'autre issue que d'osciller entre cette inflation et la récession dès que les gouvernements essayent de la combattre : c'est pour cela que plans de relance et plans d'austérité se succèdent dans un rythme dont l'accélération traduit en fait l'aggravation catastrophique des convulsions du système. Au stade actuel de la crise, c'est de façon de plus en plus simultanée et non alternée que l'inflation et la récession s'abattent sur les économies nationales.

L'intervention systématique de l'Etat a évité au système un effondrement du crédit privé comme celui de 1929. Obnubilée par les épiphénomènes et incapable de comprendre les lois fondamentales de sa propre économie, la bourgeoisie ne voit toujours pas venir devant elle son nouveau 29... pour la bonne raison qu'elle se trouve déjà dans la situation de 1938!

La situation présente de l'économie mondiale signe également la faillite de l'idée, défendue jusque dans les rangs des révolutionnaires, que la crise actuelle est une "crise de restructuration" comprise, non dans le sens qu'elle n'a d'issue que dans une transformation de la structure de la société, mais comme résultat d'un réaménagement des structures économiques existantes. En particulier, dans une telle conception les mesures de capitalisme d'Etat sont souvent présentées comme un moyen pour le système de surmonter ses contradictions.

Si, vers la fin des années 60, de telles théories pouvaient avoir un semblant de crédibilité, elles apparaissent aujourd'hui comme des élucubrations d'intellectuel original. Les dirigeants de l'économie bourgeoise seraient de bien piètres apprentis sorciers s'ils l'avaient plongée dans le chaos actuel uniquement dans le but de la "restructurer".

En fait, dans tous les domaines, la situation est aujourd'hui bien pire que celle qui existait il y a cinq ans, laquelle s'était déjà notablement dégradée par rapport à celle d'il y a dix ans. Si les conditions de départ d'il y a dix ans ont conduit au résultat d'il y a cinq ans et si celles de cette époque ont conduit au résultat actuel, on ne voit pas comment les conditions présentes - où la récession l'endettement et l'inflation n'ont jamais été pires - pourraient déboucher sur une quelconque amélioration de la situation de l'économie capitaliste.

Les prix Nobel d'économie comme les "révolutionnaires" qui ont jeté aux orties un marxisme prétendument "dépassé" devront se résigner : la crise actuelle est sans issue et ne peut aller qu'en s'aggravant.

Si la crise actuelle ne peut que s'approfondir de façon inéluctable, si aucune mesure prise par la classe dominante n'est capable d'en enrayer le cours, celle-ci est cependant conduite à adopter toute une série de dispositions afin de tenter, dans la débandade générale, d'assurer un minimum de défense de son capital national et d'en ralentir la dégradation.

Du fait que la crise est le résultat du caractère limité du marché mondial auquel se heurte l'expansion de la production capitaliste, une quelconque défense des intérêts d'un capital national passe nécessairement par un renforcement de ses capacités concurrentielles à l'égard des autres capitaux nationaux et corollairement le report sur eux d'une partie de ses difficultés. Outre les mesures à caractère extérieur aptes à améliorer ses positions sur la scène internationale, chaque capital national doit, sur le plan interne, mettre en place une politique tendant à diminuer le prix de revient de ses marchandises par rapport à celles des autres pays, ce qui suppose donc une baisse de des dépenses entrant dans la fabrication de chaque produit. Une telle baisse passe par une rentabilisation maximale du capital et une diminution de la consommation globale du pays, ce qui implique une attaque, d'une part contre les secteurs les plus arriérés de la production et contre l'ensemble des couches moyennes et, d'autre part contre le niveau de vie de la classe ouvrière.

C'est donc une politique à trois volets - report de ses difficultés sur les autres pays, sur les couches intermédiaires et sur les travailleurs - et qui ont pour dénominateur commun le renforcement de la tendance au capitalisme d'Etat, que tente partout la bourgeoisie de mettre en place. C'est dans les résistances auxquelles s'oppose cette mise en place, dans les contradictions qu'elle fait surgir, qu'il faut rechercher les mécanismes à travers lesquels la crise économique débouche sur la crise politique qui, aujourd'hui, tend à son tour à se généraliser.

Le premier volet de la politique de la bourgeoisie de chaque pays, face à la crise, la tentative de report des difficultés sur les autres pays, se heurte à la limite immédiate et évidente d'entrer en contradiction avec la même tentative de la part de chaque autre bourgeoisie nationale. Elle ne peut que conduire à une aggravation des rivalités économiques entre pays qui se reportent nécessairement sur le plan militaire. Mais que ce soit sur le terrain économique ou, encore plus, sur le terrain militaire, aucune nation ne peut seule s'opposer à toutes les autres nations du monde. C'est ce qui explique l'existence de blocs impérialistes qui tendent nécessairement à se renforcer au fur et à mesure que la crise s'approfondit.

La division en de tels blocs ne recouvre pas nécessairement les rivalités commerciales majeures (ainsi l'Europe occidentale, les USA, le Japon, principaux concurrents sur le plan économique, se retrouvent au sein du même bloc impérialiste), qui n'en continuent pas moins de s'aggraver. Mais, même si des affrontements militaires ne sont jamais exclus entre pays d'un même bloc (cf. l'Israël et la Jordanie en 67, la Grèce et la Turquie en 74), ces tensions économiques ne sauraient remettre en cause la "solidarité" militaire des principaux pays qui le constituent face à l'autre bloc. Ne pouvant s'exprimer sur le plan militaire, au sein d'un même bloc, sous peine de favoriser l'autre, l'intensification des rivalités économiques entre pays débouche sur l'intensification des rivalités militaires entre blocs. Dans une telle situation, la défense du capital national de chaque pays tend à entrer de plus en plus en conflit avec la défense des intérêts du bloc de tutelle, par laquelle elle passe de façon inévitable. Outre la première contradiction déjà relevée, c'est donc là une difficulté supplémentaire à laquelle se heurte la bourgeoisie de chaque pays dans la mise en œuvre du premier volet de sa politique contre la crise et qui ne peut déboucher que sur la soumission des intérêts nationaux à ceux du bloc de tutelle.

La capacité de mise en œuvre par chaque bourgeoisie de ce volet de sa politique est conditionnée essentiellement par la puissance de son économie. Ce fait s'est traduit en premier lieu par un report des premières atteintes de la crise sur les pays de la périphérie du système : ceux du Tiers-monde. Mais, au fur et à mesure que la crise s'aggrave, ses effets viennent frapper de plus en plus brutalement les métropoles industrielles parmi lesquelles celles qui disposent du potentiel économique le plus solide sont aussi celles qui y résistent le mieux. Ainsi la "reprise" de 1975-76 dont ont bénéficié surtout les USA et l'Allemagne a été payée par une détérioration catastrophique des économies européennes les plus faibles comme celles du Portugal de l'Espagne et de l'Italie, ce qui a accru d'autant leur dépendance à l'égard des pays les plus puissants, essentiellement des USA. Cette suprématie économique se répercute sur le plan militaire où, non seulement les pays les plus faibles doivent, au sein de chaque bloc, se soumettre de façon croissante au plus puissant, mais où, également, le bloc ayant l'assise économique la plus solide, celui dirigé par les USA, progresse et se renforce au détriment de l'autre. Il est aujourd'hui devenu clair, par exemple, que la fameuse "défaite" américaine au Vietnam constituait un repli tactique d’une zone sans grand intérêt militaire et économique afin de venir renforcer la puissance américaine dans les zones beaucoup plus importantes d'Afrique australe et surtout du Moyen Orient. L'aggravation de la crise vient donc annuler les velléités "d'indépendance nationale" qui s'étaient développées à la faveur de la reconstruction dans certains pays comme la France, de même qu'elle apporte un démenti cinglant à toutes les mystifications entretenues par l'extrême gauche du capital sur la "libération nationale" et la "victoire contre l'impérialisme américain".

Le deuxième volet de la politique bourgeoise face à la crise consiste dans une meilleure rentabilisation de l'appareil productif s'exerçant contre les couches sociales autres que prolétariennes. Il consiste d'une part, en une attaque contre le niveau de vie de l'ensemble des couches moyennes liées aux secteurs non productifs ou à la petite production, d'autre part, dans une élimination des secteurs économiques les plus anachroniques, les moins concentrés ou travaillant suivant des techniques les plus archaïques. Les couches sociales en général assez hétéroclites touchées par ces mesures, sont composées essentiellement de la petite paysannerie, de l'artisanat, de la petite industrie et du petit commerce dont le revenu est souvent réduit de façon drastique à travers une aggravation de la pression fiscale et de 1a concurrence de la part d'unités productives ou de distribution plus concentrées et qui sont conduits bien souvent à la ruine et à l'abandon de leur activité. Cette politique peut également frapper, à travers des mesures de capitalisme d'Etat, les professions libérales, les cadres, certains secteurs de l'administration ou du secteur tertiaire particulièrement parasitaires comme également des fractions de la classe dominante elle-même, sous sa forme la plus classique liée à la propriété individuelle.

Cette politique du capital national se heurte nécessairement à la résistance, quelquefois très vive, de l'ensemble de ces couches qui, bien qu'incapables de s'unifier et historiquement condamnées, peuvent peser de façon notable sur la vie politique. En particulier, ces couches peuvent avoir un poids électoral important et quelquefois décisif dans certains pays, dans la mesure où elles constituent l'appui essentiel des gouvernements de droite liés au capitalisme classique - qui ont dominé dans beaucoup de pays durant la période de reconstruction - ou même une force d'appoint des gouvernements de gauche, particulièrement en Europe du Nord. De ce fait, la résistance de ces couches sociales peut constituer une entrave très puissante contre les mesures de capitalisme d'Etat que ces gouvernements sont conduits à prendre de façon impérative. Cette entrave peut, dans certains cas, aboutir à une véritable paralysie des capacités de ces gouvernements à prendre ce type de mesures, ce qui est un facteur venant aggraver encore la crise politique de la classe dominante.

Le troisième volet de la politique capitaliste face à la crise, l'attaque du niveau de vie de la classe ouvrière, est celui qui est destiné à devenir le plus important dans la mesure où cette classe est la principale productrice de richesse sociale. Cette politique, qui a pour but essentiel de réduire les salaires réels et d'augmenter l'exploitation, se manifeste principalement à travers l'inflation qui touche plus particulièrement les prix des biens de consommation, importants dans les milieux ouvriers comme l'alimentation, l'augmentation massive du chômage, la suppression d'un certain nombre "d'avantages sociaux", qui, en fait, font partie des moyens de reproduction de la force de travail, donc du salaire, et enfin d'une intensification, quelquefois violente, des cadences de travail.

Cette agression contre le niveau de vie de la classe ouvrière est devenue une réalité évidente reconnue par la classe capitaliste elle-même qui en fait la pierre angulaire de ses "plans d'austérité". Elle est en fait bien plus violente que les chiffres officiels n'osent le dire, dans la mesure où ceux-ci ne prennent pas en compte cette atteinte aux "avantages sociaux" (médecine, sécurité sociale, cadre de vie, etc.), non plus que le chômage qui ne frappe pas seulement les travailleurs sans travail mais pèse sur l'ensemble de la classe ouvrière puisqu'il se traduit lui aussi par une baisse globale du capital variable destiné à l'entretien de la force de travail.

Cette situation vient détruire une autre théorie qui a eu son heure de gloire durant la période de reconstruction : celle de la faillite des prévisions marxistes sur la paupérisation absolue du prolétariat. Aujourd'hui ce n'est plus de façon relative mais bien de façon absolue que diminue la consommation des travailleurs et qu'augmente l'exploitation.

L'agression capitaliste contre la classe ouvrière s'est heurtée, depuis ses tous débuts en 1968-69, à une réponse très vive de celle-ci. Cet affrontement entre bourgeoisie et prolétariat est celui qui aujourd'hui détermine le cours général de l'évolution historique par rapport à la crise : non pas guerre impérialiste comme à la suite de la crise de 1929, mais guerre de classe. En ce sens, des trois volets de la politique bourgeoise, c'est celui qui s'adresse directement à la classe ouvrière qui va tendre à primer de plus en plus quant à l'évolution politique générale. En particulier dans les zones où le prolétariat est le plus important, le capital va mettre de plus en plus en avant ses fractions politiques "de gauche" qui sont les plus aptes à mystifier et encadrer la classe ouvrière et lui faire accepter les "sacrifices" exigés par la situation économique. Ce besoin de faire appel à la gauche se fait d'autant plus sentir, parmi les pays industrialisés, que la situation de l'économie elle-même est incapable de constituer un facteur de "consensus social" et de confiance dans la capacité du capitalisme à surmonter la crise. Contrairement aux plus prospères et résistant le mieux aux assauts de la crise, dans lesquels il n'est pas besoin de propagande "anticapitaliste" pour attacher les travailleurs au char de leur capital national, ces pays sont donc à la veille de remaniements importants de leur appareil politique. Cependant, et c'est là une contradiction supplémentaire qui assaille la classe dominante, ces remaniements se heurtent à une résistance souvent très décidée de la part des équipes encore au pouvoir et qui, même au détriment des intérêts globaux du capital national, font tout leur possible pour y rester ou y conserver une place importante.

Dans la mise en place de chacun de ces trois axes de sa politique, la bourgeoisie se heurte donc à toute une série de résistances et de contradictions mais, de plus en plus, ces axes de la politique capitaliste peuvent également entrer en contradiction entre eux. Dans certains cas il y a convergence entre certains de ces axes : par exemple les nécessaires mesures de capitalisme d'Etat qui doivent frapper les secteurs les plus anachroniques du capitalisme constituent en même temps un bon moyen pour les fractions de gauche du capital de mystifier les travailleurs en les faisant passer comme mesures "anticapitalistes" ou "socialistes". De même, il est possible que la lutte contre les secteurs les plus anachroniques de la société soit menée par des forces politiques qui ont la confiance et l'appui du bloc de tutelle, comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne où le processus de "démocratisation" se fait en liaison et accord direct avec la bourgeoisie européenne et américaine. Cependant, on assiste très souvent à un conflit entre les mesures de capitalisme d'Etat, rendues indispensables par l'aggravation de la crise, et le resserrement des liens de soumission du capital national à l'égard de son bloc de tutelle, conflit qui peut résulter d'une atteinte aux intérêts économiques de la puissance dominante ou encore du fait que les forces politiques les plus appropriées pour les prendre ont, en politique internationale, des options non conformes à celles du bloc. Il peut, dans le même sens, surgir un conflit entre les nécessités du capital national en politique internationale et les mystifications nationalistes qu'il mettra partout en œuvre pour mieux encadrer le prolétariat.

A mesure que la crise s'approfondit, ces différentes contradictions tendent à s'aiguiser et à rendre encore plus inextricables les problèmes posés à la bourgeoisie, laquelle est de plus en plus conduite à faire face à ces problèmes, non pas avec un plan à long ou même à moyen terme, mais au coup par coup, au jour le jour, en fonction des urgences du moment. Cet aspect empirique de la politique de la bourgeoisie est encore accentué par le fait que cette classe est incapable de se donner une vision à long terme de ses propres perspectives historiques. Certes, elle a profité de ses expériences passées que ses hommes politiques et universitaires, économistes ou historiens, lui rappellent quand nécessaire pour lui éviter de commettre les mêmes erreurs : par exemple, sur le plan économique, elle a su éviter l'affolement de 1929, de même que sur le plan politique, elle a su prendre en 1945 les dispositions pour éviter une vague révolutionnaire d'après guerre comme celle de 1917-23. Cependant cette utilisation de ses propres expériences par la bourgeoisie ne va jamais bien plus loin que l'apprentissage d'un certain nombre de réponses précises face à des situations répertoriées. Ses propres préjugés de classe interdisent à la bourgeoisie de se donner une compréhension correcte des lois historiques, incapacité qui est encore aggravée par le fait qu'elle est aujourd'hui une classe réactionnaire dont la société qu'elle dirige est en pleine décomposition et décadence. Cette incapacité se manifeste avec d'autant plus d'ampleur que la situation économique lui échappe et avec elle l'intelligence des mécanismes de plus en plus complexes et contradictoires qui animent cette situation.

La compréhension des différentes politiques que la bourgeoisie de tel ou tel pays est amenée à adopter à tel ou tel moment, ainsi que de l'évolution des rapports de force et des affrontements entre les différentes fractions de cette classe, doit donc tenir compte de l'ensemble des données contradictoires des différents problèmes qu'elle doit résoudre et de l'importance relative que ces données acquièrent dans les différents pays, compte tenu de leur situation géographique, historique, économique et sociale respectives. Elle doit tenir compte, en particulier, du fait que la bourgeoisie n'agit pas nécessairement à chaque moment de la façon la plus appropriée à la défense de ses intérêts immédiats ou historiques et que c'est souvent à long terme et à travers des conflits quelquefois violents que ses fractions les plus aptes à faire face à une situation s'imposent à celles qui le sont le moins.

C'est dans les pays sous-développés que les contradictions rencontrées dans la mise en œuvre des tentatives de la bourgeoisie, sont les plus violentes. L'impasse totale sur le plan économique condamne à l'échec les différentes mesures que peut prendre la classe dominante : loin d'être en mesure de reporter sur les autres pays les difficultés du sien, celle-ci, au contraire, subit le poids de ce même type de politique de la part de la bourgeoisie des pays les plus développés. Cette impuissance sur le plan économique se répercute sur le plan politique par une instabilité chronique et des convulsions brutales. L'affrontement des différentes fractions du capital national, loin d'être en mesure de se résoudre sur le terrain institutionnel des rouages "démocratiques", débouche souvent sur des heurts armés. Ces heurts sont particulièrement violents entre d'une part, les fractions les plus liées au capitalisme d'Etat dont le besoin se fait sentir d'autant plus que l'économie est délabrée et d'autre part, les secteurs les plus anachroniques de la production particulièrement importants du fait du faible niveau de l'industrialisation.

Ces affrontements entre différents secteurs du capital national sont en général amplifiés par le poids des rivalités inter impérialistes quand ils ne sont pas purement et simplement mis au service de celles-ci comme c'est aujourd'hui le cas au Liban et en Afrique australe.

Pour toutes ces raisons, les pays sous-développés constituent le terrain de prédilection des luttes de "libération nationale"- surtout quand ils se trouvent dans les zones en dispute entre grands brigands impérialistes - ainsi que des coups d'Etat militaires dans la mesure où l'armée est en général la seule force de la société ayant un minimum de cohésion et où elle dispose de cet élément essentiel dans les conflits entre secteurs de la classe dominante de ce pays : la force physique. C'est elle en particulier qui, dans ces pays, se fait souvent l'agent le plus décidé du capitalisme d'Etat contre les secteurs "démocratiques" liés à des intérêts privés. Dans ces pays, cette prédominance des affrontements entre différentes fractions de la classe dominante est d'autant plus forte que la classe ouvrière, malgré les réactions quelquefois violentes qu'elle oppose à une exploitation féroce, est relativement faible de par le faible niveau d'industrialisation.

C'est dans les pays économiquement les plus puissants que la classe dominante contrôle encore le mieux l'ensemble des problèmes mis à nu par l'aggravation de la crise, qu'elle maintient la plus grande stabilité et maîtrise du jeu politique. Cela est lié au fait que c'est dans ces pays que les différents axes de la réponse bourgeoise à la crise provoquent le moins de contradictions, dans la mesure où la situation économique, moins délabrée qu'ailleurs, fait appel à des mesures moins extrêmes et où la classe dominante dispose encore d'énormes moyens politiques, résultat de son assise économique.

Concrètement, cela se manifeste par le fait que le capital national dispose d'une plus grande aptitude à concurrencer ses adversaires sur le plan économique et militaire, ce qui les place en moindre dépendance à l'égard des blocs impérialistes auxquels il impose un grand nombre de ses objectifs:

- par le poids très faible des points de vue numérique économique et, partant, politique des secteurs anachroniques de la production ;

- par la grande capacité de mystification de la classe ouvrière par le simple poids de la "prospérité" économique.

Ce dernier aspect de la puissance de la bourgeoisie est particulièrement sensible dans des pays comme les USA et l'Allemagne de l'Ouest où cette classe a pu se livrer à une attaque officiellement reconnue contre le niveau de vie du prolétariat (baisse sensible du salaire réel et augmentation massive du chômage) sans que celui-ci, pourtant le plus puissant du monde, n'ait réagi de façon majeure. Par ailleurs, dans ce type de pays, la tendance générale au capitalisme d'Etat que la crise vient accentuer de façon très puissante ne se traduit pas, comme dans les pays plus arriérés, par un choc violent entre secteur étatique et secteur privé de l'économie, mais par une fusion progressive de ces deux secteurs.

Dans ces conditions, la bourgeoisie dispose d'un marge de manœuvre relativement importante qui limite les affrontements entre ses différents secteurs (cf. la similitude des programmes entre les candidats Ford et Carter aux USA) ou les répercussions de ces affrontements (cf. la facilité avec laquelle la bourgeoisie américaine a surmonté et exploité l'affaire "Watergate"). Le faible niveau actuel des contradictions engendrées par la mise en place des premier et troisième volets de la politique capitaliste, pourtant les plus importants historiquement, peut, dans certains de ces pays, conduire à une prééminence circonstancielle de contradictions engendrées par la mise en place du deuxième. C'est ainsi qu'on peut s'expliquer la défaite social-démocrate en Suède et le recul du SPD en Allemagne dont le maintien au pouvoir, grâce au concours des libéraux, traduit cependant les besoins présents de la bourgeoisie allemande de moyens pour prendre des mesures de capitalisme d'Etat et mystifier la classe ouvrière.

Dans le cas des pays développés mais au capitalisme plus faible que les précédents, en particulier les pays d'Europe occidentale, les différentes contradictions auxquelles se heurtent les différents axes de la politique bourgeoise, tendent à l'heure actuelle à équilibrer leurs poids respectifs et à interagir jusqu'à aboutir à des situations à première vue paradoxales et précaires. Ce phénomène est particulièrement net en ce qui concerne la détermination de la place des PC dans la vie politique dans un certain nombre de pays européens. Ces partis constituent, dans ces pays, les fractions de l'appareil politique bourgeois les plus aptes à la fois de prendre les mesures résolues dans le sens du capitalisme d'Etat que la situation requiert et de faire accepter à la classe ouvrière le maximum de sacrifices. En ce sens, leur participation au pouvoir s'impose de plus en plus. Cependant, de par leurs options en politique internationale et la crainte qu'ils inspirent à des secteurs importants des classes possédantes, leur accession à des responsabilités gouvernementales se heurte à une résistance décidée du bloc américain qui trouve un appui important auprès des secteurs les plus anachroniques de la société. Ces dernières années, les PC ont tenté de donner au reste de la bourgeoisie un maximum de gages de leur attachement au capital national, de leur indépendance à l'égard de l'URSS et de leur volonté de respecter les règles démocratiques en vigueur dans leurs pays, volonté qui s'est exprimée en particulier par le rejet de la notion de "dictature du prolétariat". Cependant, toutes ces concessions n'ont pas suffi, pour le moment, à surmonter ces résistances alors que l'entrée des PC au gouvernement est devenue des plus urgentes dans certains de ces pays. Ceci constitue une illustration du fait, déjà signalé que, ballottée par ses contractions à l'échelle nationale et internationale, la bourgeoisie ne se donne pas nécessairement les instruments les plus appropriés aux moments les plus opportuns. Il est significatif du caractère éminemment temporaire et instable des situations et des rapports de force qui prévalent pour le moment dans un nombre important des pays d'Europe et plus particulièrement au Portugal, en Espagne, Italie et en France.

Le Portugal est des pays européens celui qui a, ces dernières années, illustré avec le plus d'évidence la crise politique de la bourgeoisie. Ses caractéristiques de pays sous-développé et qui expliquent le rôle fondamental joué par l'armée, jointe à ses caractéristiques de pays développé, en particulier une forte concentration prolétarienne animée d'une forte combativité à partir de la fin 73, sont à l'origine des soubresauts de ce pays en 1974 et 1975. La poussée initiale des forces de gauche : gauche militaire, gauche et gauchistes, qui s'expliquait à la fois par l'urgence des mesures de capitalisme d'Etat dans une économie particulièrement déliquescente et par le besoin de dévoyer et encadrer la classe ouvrière a laissé la place à un retour du balancier vers la droite à la faveur de la conjonction d'une retombée de la lutte de classe, d'une très forte résistance des secteurs liés à la petite propriété contre le capitalisme d'Etat et d'une énorme pression politique et économique du bloc américain. L'actuelle orientation de la politique portugaise vers la droite (remise en cause d'aspects de la réforme agraire, retour de Spinola, libération des agents de la PIDE), si elle exprime le reflux de la classe ouvrière et renforce sa démoralisation, est cependant peu armée pour faire face à la prochaine remontée et, de ce fait, est grosse d'instabilité future.

L'Espagne est un des pays européens appelés, dans les prochaines années, à connaître des convulsions majeures. La rigueur de la crise en même temps que la sénilité et l'impopularité de l'ancien régime franquiste y ont mis à l'ordre du jour des transformations politiques importantes dans le sens de la "démocratie" et que la disparition de Franco a permis de mettre en chantier. Ces transformations sont d'autant plus urgentes pour la bourgeoisie en Espagne qu'elle affronte un des prolétariats les plus combatifs du monde et que la simple répression est de moins en moins capable de contenir. Elles constituent "l'objectif" fondamental en direction duquel le capitalisme peut aujourd'hui, en Espagne, dévoyer la combativité ouvrière. Cependant, malgré l'urgence de la rupture ou de la "transition" démocratique, ce processus se heurte à une très forte résistance des secteurs les plus arriérés de la classe dominante ayant pour appuis essentiels la bureaucratie étatique, l'armée et surtout la police. De plus, la bourgeoisie espagnole, de même que l'ensemble de la bourgeoisie occidentale, reste extrêmement méfiante à l'égard d'un PCE, pourtant parmi les plus "eurocommunistes". Alarmée par l'expérience portugaise, elle tient en particulier à éviter qu'un passage trop rapide du pouvoir aux mains de l'opposition ne favorise trop le PCE qui en constitue la force majeure. En ce sens, elle met tout en œuvre pour qu'avant cette passation de responsabilités se constitue un grand parti du centre, défenseur de la bourgeoisie classique, capable de lui faire contrepoids.

C'est donc, par l'extrême fragilité de l'équilibre - traduction des faiblesses du capital national - entre la poussée de la lutte de classe, la résistance des vestiges du franquisme et les impératifs de la politique du bloc occidental que se traduit aujourd'hui en Espagne la crise politique de la bourgeoisie.

La situation du capital italien se caractérise elle aussi par l'extrême précarité des solutions politiques qu'il a pu jusqu'ici se donner. Face à une situation économique parmi les plus chaotiques d'Europe, sa fraction politique dominante, la Démocratie Chrétienne, se trouve dans l'incapacité de prendre des mesures d"'assainissement économique" et de renforcement effectif de l'Etat qui sont de plus en plus urgentes. Si, de l'avis même d'une partie croissante de la bourgeoisie, la venue au pouvoir du PCI est indispensable, cette solution se heurte pour l'heure à des résistances décisives. C'est la même alliance entre les intérêts de la bourgeoisie américaine et ceux des secteurs arriérés de l'économie nationale particulièrement visés par le capitalisme d'Etat qui avait, au Portugal, chassé le PC du pouvoir qui empêche son accession directe à ce même pouvoir en Italie. C'est pour le moment de façon indirecte que, face aux urgences de l'heure, le PCI assure ses responsabilités à la tête du capital italien. Cependant, son "soutien critique" à l'action du gouvernement minoritaire Andreotti ne peut constituer qu'un pis-aller qui ne saurait se prolonger très longtemps sans dangers majeurs pour ce capital.

En effet, cette solution bâtarde comporte le double inconvénient de ne pas permettre l'adoption de mesures énergiques de capitalisme d'Etat et de ne pas pouvoir être présentée comme une "victoire" pour les travailleurs comme le serait une participation directe du PCI au pouvoir alors qu'elle fait en même temps retomber sur lui une part de l'impopularité des mesures d"'austérité". Comme en Espagne, le capital est en Italie sur la corde raide.

En France, une longue période de stabilité politique touche à sa fin. Frappé, à la suite des autres pays latins, de plein fouet par la crise, ce pays est à la veille de bouleversements politiques importants. Les forces politiques au pouvoir depuis près de vingt ans sont de plus en plus usées et impuissantes pour prendre des mesures énergiques d"'assainissement" de l'économie. Très dépendantes des secteurs les plus retardataires de la société comme l'ont montré les affrontements parlementaires sur les "plus-values", ces forces ne sont capables que d'attaques relativement timides contre le niveau de vie de la classe ouvrière comme le fait apparaître la modération du plan Barre. Dans ces circonstances, "la gauche unie" pose avec assurance sa candidature à la succession de la droite qui interviendra probablement à la suite des élections législatives de 1978. De ce fait, celles-ci constituent de plus en plus le centre de polarisation de la vie politique en France, d'autant plus qu'elles doivent permettre, avec le relai opportun des municipales de 1977, de faire patienter jusqu'à cette "grande victoire" la classe ouvrière dont le mécontentement et l'inquiétude vont grandissants.

Dans l'attente de ce dénouement, la droite va se contenter d"'expédier les affaires courantes". Cependant, si la situation en France se rapproche de celles du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie par son caractère transitoire, le capital de ce pays dispose, comme traduction d'une plus grande force structurelle, d'une plus grande marge de manœuvre et de moyens plus importants pour parer dans l'immédiat à ses difficultés politiques.

Du point de vue de la précarité de son équilibre, la situation en Grande-Bretagne ne se distingue pas fondamentalement de celle des autres pays d'Europe considérés. Cependant, ce qu'il faut souligner concernant ce pays, c'est le paradoxe existant entre la profondeur avec laquelle il est frappé par la crise et la capacité de la bourgeoisie à continuer à maîtriser la situation sur le plan politique. En effet, si on prend en considération les différents axes de la politique bourgeoise, la classe dominante ne rencontre pas de problèmes majeurs avec les couches moyennes et en particulier avec la paysannerie proportionnellement la plus faible du monde. De même, sa fraction de gauche dominante, le parti travailliste, jouit de la parfaite confiance du bloc américain ; enfin, le capital a manifesté une grande capacité politique par la reprise en main d'un des prolétariats les plus combatifs du monde à travers un appareil syndical éprouvé dans lequel TUC et shop-stewards se partagent efficacement le travail.

Cependant, si la bourgeoisie la plus vieille du monde a momentanément surpris par l'ampleur de ses ressources, tout son "savoir faire" sera impuissant en fin de compte devant la gravité de la situation d'une économie qui depuis 1967 est une des moins épargnées par la crise mondiale.

Dans les pays dits "socialistes" la situation n'est pas fondamentalement différente de celle des pays du bloc occidental. C'est à travers les contradictions que soulèvent les divergences entre l'intérêt du bloc de tutelle et l'intérêt national, la nécessité de renforcer la cohésion d'un appareil productif peu efficace, les résistances sourdes mais quelquefois décisives de secteurs comme la paysannerie, les réactions limitées en nombre mais violentes de la classe ouvrière, que la crise se transmet de la sphère économique à la sphère politique. Cependant, la grande fragilité de ces régimes liée à leur faiblesse économique et à leur très grande impopularité leur laisse une marge de manœuvre très réduite, contrairement aux pays "démocratiques". En particulier, l'absence de forces politique de rechange du capital liée à son étatisation presque complète interdit une "relève démocratique" du type espagnol, capable de canaliser le mécontentement ouvrier. Les seuls changements que soit capable de se donner l'appareil politique de ces pays consiste dans la modification des cliques dirigeantes au sein du parti unique, ce qui limite de façon importante leur capacité de mystification. De ce fait, à part la récupération et l'institutionnalisation des organes que la classe peut se donner au cours de ses luttes et la mise en avant des thèmes "démocratiques" agités par des forces limitées destinées à rester dans l'opposition, le capital de ces pays dispose de peu de moyens d'encadrement de la classe ouvrière autre qu'une répression systématique et féroce. Sur chacun de ces points, la situation en Pologne est particulièrement significative : elle met en relief la grande faiblesse du capital de ces pays, la grande rigidité et les convulsions de son appareil politique qui sont liées à cette faiblesse ainsi que son impuissance à mener une attaque en règle contre le niveau de vie de la paysannerie et une classe ouvrière particulièrement combative.

Parmi les pays "socialistes", la Chine constitue un cas significatif. Son évolution - particulièrement mise en relief avec l'aggravation de la crise - tant en politique intérieure qu'en politique internationale, vient confirmer un certain nombre d'analyses déjà définies pour d'autres pays.

En premier lieu, son rapprochement à la fin des années 60 avec les USA apporte un démenti à la thèse qui veut qu'il y ait un "bloc du capitalisme d'Etat" aux intérêts fondamentalement "solidaires" face au "bloc du capitalisme privé". Ce rapprochement illustre également l'impossibilité d'une indépendance véritable de tout pays, aussi puissant soit-il, à l'égard des deux grands blocs impérialistes qui se partagent la planète, la seule "indépendance nationale" consistant en fin de compte dans une possibilité de passage de l'orbite de l'un à celle de l'autre.

En second lieu, les convulsions qui ont suivi la mort de Mao mettent en évidence la grande instabilité de ce type de régimes : l'affrontement entre les forces politiques plus ou moins favorables au bloc russe ou américain se combinent comme ailleurs avec les oppositions entre différentes orientations économiques et politiques et entre différents secteurs de la bureaucratie étatique pour aboutir à des règlements de compte violents et même sanglants entre les différentes cliques qui constituent l'Etat et le parti.

En troisième lieu, l'émergence à la tête de l'Etat de l'ancien chef de la police Hua Kuo-Feng s'appuyant en bonne partie sur 1'armée illustre à la fois que la répression la plus systématique et ouverte constitue le moyen privilégié pour contenir la lutte de classe et que, malgré ses caractéristiques particulières, la Chine n'échappe pas à la règle qui assigne à l'armée une place déterminante dans la politique intérieure des pays sous-développés.

Si c'est en prenant en considération, non pas un seul, mais les trois axes de la politique bourgeoise face à la crise et l'ensemble des contradictions qu'ils provoquent dans différents domaines qu'on a pu comprendre les conditions de l'actuelle crise politique de la classe dominante, cela ne signifie pas cependant que chacun de ces trois axes ait un impact égal dans l'évolution de celle-ci. On a déjà mis en relief le fait que certains d'entre eux peuvent à certains moments et de façon circonstancielle constituer l'élément déterminant d'une situation, mais il est également vrai que, sur le plan historique, certains de ces axes tendront de façon plus définitive à prendre le pas sur d'autres. On peut ainsi établir que l'importance des problèmes liés à l'attaque capitaliste contre les couches moyennes est appelée à diminuer en faveur des problèmes liés à ce qui touche les intérêts fondamentaux du capital et qui sont à la base de l'alternative ouverte par la crise : guerre de classe généralisée ou guerre impérialiste. Dans la période qui vient on verra donc s'accroître le poids des questions liées à la concurrence entre capitaux nationaux, ce qui se traduira par une aggravation des tensions inter impérialistes et un renforcement de la cohésion au sein des blocs, et d'autre part l'importance du facteur lutte de classe. Et dans la mesure où ce dernier est celui qui commande la survie du système, il devrait progressivement prendre le pas sur le précédent à mesure qu'augmentera la remise en cause de cette survie : l'histoire nous a montré, particulièrement en 1918, que le seul moment où la bourgeoisie peut oublier ses déchirements entre nations est celui où sa vie même est en jeu mais, qu'alors, elle est parfaitement capable de le faire.

Une fois posées ces perspectives globales, l'examen de la situation politique de la plupart des pays (à l'exception peut-être de l'Espagne et de la Pologne) conduit à la constatation que, cette dernière année, le facteur lutte de classe a été relativement effacé par rapport aux autres facteurs dans la détermination de la conduite des affaires bourgeoises. Et en fait, si contrairement aux années 30 la perspective générale n'est pas guerre impérialiste mais guerre de classe, il faut justement constater que la situation présente se distingue par l'existence d'un grand décalage entre le niveau de la crise économique et politique et le niveau de la lutte de classe. Ce décalage est particulièrement frappant quand on examine le pays qui, depuis 1969, a connu le plus grand nombre de mouvements sociaux : l'Italie. Si, dans ce pays, les premières atteintes de la crise avaient provoqué des réactions ouvrières aussi puissantes que celle du "mai rampant" de 1969, la véritable agression actuelle contre la classe ouvrière comme produit de la déliquescence de la situation économique ainsi que le chaos politique résultant également de cette situation, ne trouvent en face d'eux qu'une réponse prolétarienne très limitée, sans commune mesure avec celle du passé. Ce n'est donc pas seulement de stagnation de la lutte de classe dont il faut parler mais bien d'un repli de celle-ci et qui affecte aussi bien la combativité du prolétariat que son niveau de conscience puisque aujourd'hui, et particulièrement en Italie, l'appareil syndical -passablement bousculé et dénoncé par un nombre important de travailleurs dans le passé - a rétabli un contrôle assez efficace sur ceux-ci.

Indépendamment des explications qu'on peut donner au creux présent de la lutte de classe, ce phénomène vient donner un coup de grâce à toutes les théories qui voyaient dans la lutte de classe la cause du développement de la crise. Qu'elles soient le fait d'économistes bourgeois, en général les plus stupides et réactionnaires, ou qu'elles tentent de s'abriter derrière le "marxisme", ces conceptions sont aujourd'hui bien incapables d'expliquer par quel mécanisme un repli de la lutte de classe peut provoquer une telle aggravation de la crise économique. Le "marxisme" des situationnistes, qui voyaient dans mai 1968 la cause des difficultés économiques qu'ils n'ont découvert qu'avec plusieurs années de retard, comme celui du GLAT qui passe son temps à faire dire n'importe quoi à des cargaisons de chiffres a bien besoin d'aller se refaire une cure de santé.

Par contre, la situation actuelle semble apporter de l'eau au moulin des théories qui considèrent que la crise est l'ennemie des luttes ouvrières et que le prolétariat ne peut faire sa révolution que contre un système fonctionnant "normalement". Cette conception, qui trouve des arguments historique avec le cours suivi par la lutte de classe après 1929, est une des expressions, quand elle est développée par des révolutionnaires, de la démoralisation engendrée par la terrible contre-révolution qui a marqué la moitié du XXème siècle. Elle tourne le dos à l'ensemble de l'expérience historique et a été toujours combattue par le marxisme. De même, aujourd'hui, ce n'est pas en examinant d'une façon statique et immédiate la situation - ce qui peut effectivement conduire à la conclusion que le recul relatif des luttes est la conséquence de l'aggravation de la crise -, mais en prenant en compte l'ensemble des conditions et des caractéristiques du développement du mouvement prolétarien qu'on peut comprendre les causes de ce repli et, de ce fait, dégager les perspectives sur lesquelles débouche cette situation. Et de tous les facteurs qui déterminent la situation actuelle il faut en prendre en compte particulièrement trois :

- les caractéristiques du développement historique des mouvements révolutionnaires de la classe ;

- la nature et le rythme de la crise présente ;

- la situation créée par un demi-siècle de contre-révolution.

C'est depuis plus d'un siècle que les révolutionnaires ont mis en évidence que, contrairement aux révolutions bourgeoises qui "se précipitent de succès en succès", les révolutions prolétariennes "interrompent à chaque instant leur propre cours, (...) paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles" (K. Marx, Le 18 Brumaire). Ce cours en dents de scie de la lutte de classe qui se manifeste aussi bien par de grands cycles historiques de flux et de reflux que par des fluctuations à l'intérieur de ces grands cycles est lié au fait que, contrairement aux autres classes révolutionnaires du passé, la classe ouvrière ne dispose d'aucune assise économique dans la société. Ses seules forces étant sa conscience et son organisation constamment menacées par la pression de la société bourgeoise, chacun de ses faux pas ne se traduit pas par un simple coup d'arrêt de son mouvement mais par un reflux qui vient terrasser l'une et l'autre et la plonge dans la démoralisation et l'atomisation.

Ce phénomène est encore accentué par l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence dans laquelle la classe ouvrière ne peut plus se donner d'organisation permanente basée sur la défense de ses intérêts comme classe exploitée, comme pouvaient l'être les syndicats au siècle dernier. Aujourd'hui, au lendemain de la plus terrible contre-révolution de son histoire, ce caractère en dents de scie du développement des luttes de la classe est encore plus renforcé du fait de la rupture profonde entre les nouvelles générations ouvrières et les expériences passées du prolétariat. Celui-ci doit donc refaire toute une série d'expériences répétées avant d'être en mesure de pouvoir en tirer valablement les leçons, renouer avec son passé et tirer des expériences de ce1ui-ci les enseignements qu'il devra intégrer dans ses luttes futures.

Ce long chemin de la lutte de classe d'aujourd'hui est encore allongé par les conditions dans lesquelles s'opère la reprise : le développement lent d'une crise économique du système. Les mouvements révolutionnaires passés du prolétariat se sont tous développés à la suite de guerres, ce qui les plaçait d'emblée en face des convulsions les plus violentes que la société capitaliste puisse connaître et les confrontait rapidement aux problèmes politiques, en particulier à celui de la prise du pouvoir. Dans les conditions présentes, la prise de conscience de la faillite totale du système - particulièrement là où le prolétariat est le plus concentré, c'est-à-dire dans les pays les plus développés - est nécessairement un processus lent qui suit le rythme de la crise elle-même. Cela permet le maintien, pendant une longue période, de toute une série d'illusions sur la capacité de ce système à surmonter sa crise à travers différentes formules mises en avant par les équipes de rechange de la bourgeoisie.

C'est l'ensemble de cette situation qui a permis au capital de refaire une partie du terrain perdu au début de la crise face aux réactions brusques de la classe que celle-ci avait provoquées et qui avaient surpris la classe dominante dans un premier temps. En particulier, les fractions de gauche du capital et leur appareil syndical ont systématiquement saboté les luttes soit, quand elles étaient au pouvoir, en agitant la menace d'un "retour de la droite ou de la réaction", soit, plus souvent encore, en présentant la venue de la gauche - rendue de toutes façons de plus en plus nécessaire pour imposer des mesures de capitalisme d'Etat aux secteurs liés à la propriété individuelle comme un moyen de surmonter la crise et de préserver les intérêts prolétariens. Dans cette tâche, les gauchistes ont joué un rôle très important à travers leurs politiques de "soutien critique", racolant vers le terrain électoral et syndical les éléments de la classe qui commençaient à ruer dans les brancards de la gauche classique.

Cette perspective de victoire de la gauche a été facilitée par la déception qu'a pu faire peser sur la classe une série de défaites dans ses luttes économiques : ressentant le besoin d'une "politisation" de son action, mais ne disposant pas encore d'une expérience suffisante, elle a été conduite sur le terrain d'une "politisation" bourgeoise. Cette déception a également eu pour conséquence le développement d'un certain fatalisme parmi les travailleurs qui ne les incite à réagir de nouveau que face à une aggravation beaucoup plus violente de la crise.

L'ensemble de ces conditions permet d'expliquer les causes du désarroi actuel du prolétariat et du creux relatif de ses luttes. Mais avec l'aggravation irrémédiable de la crise économique et du fait que, contrairement à 1929, la classe d'aujourd'hui n'a pas été battue, ces conditions qui ont permis momentanément à la classe dominante de rétablir son emprise sur la classe ouvrière vont tendre à s'épuiser.

En effet, avec l'approfondissement de la crise et l'aggravation violente qu'elle suppose contre les conditions de vie du prolétariat, celui-ci sera contraint de nouveau à réagir quelles que soient les mystifications qui peuvent aujourd'hui encombrer sa conscience. Cette réaction va contraindre la gauche et ses rabatteurs gauchistes à se démasquer un peu plus là où ce n'est pas encore le cas.

Son accession à la tête de l'Etat rendue de plus en plus indispensable va probablement constituer, dans un premier temps, un facteur supplémentaire de temporisation. Mais en même temps, vont se mettre en place les conditions permettant au prolétariat de comprendre la seule issue de sa lutte : l'affrontement direct avec l'Etat capitaliste. Enfin, l'accumulation des expériences de la classe lui permettra de se doter des moyens de tirer les leçons de celles-ci, la démoralisation et les mystifications antérieurement subies se transformant dès lors en éléments supplémentaires de combativité et de prise de conscience.

Pour l'heure, les manœuvres mystificatrices déployées par la bourgeoisie portent encore leurs fruits et le rôle des révolutionnaires est de continuer à les dénoncer avec la plus grande énergie, plus particulièrement celles promues par les courants "gauchistes". Mais l'existence même du décalage présent entre le niveau de la crise et celui de la classe met à l'ordre du jour des resurgissements importants de cette dernière et qui tendront à combler ce décalage. Le calme relatif de la classe alors que la crise portait des coups de plus en plus violents, particulièrement en 1974-75, et qui l'ont comme étourdie dans un premier temps, ne saurait être interprété comme une inversion de la tendance générale de la reprise des luttes apparue à la fin des années 60. Le calme actuel est comme celui qui précède les tempêtes. Après un premier assaut à la fin des années 60 et au début des années 70, la classe ouvrière est en train, de façon souvent encore inconsciente, de préparer et concentrer ses forces pour un deuxième assaut. Les révolutionnaires doivent miser sur ce prochain assaut afin de ne pas être surpris par lui et être en mesure d'assumer pleinement leur fonction au sein des combats qui se préparent.

31/10/76

L'ACCELERATION DE LA CRISE ECONOMIQUE

"Il semble heureusement que, cette fois, le danger sera évité. La reprise a pris corps et s'est généralisée au premier semestre de 1976, et le chômage, qui avait atteint l'un de ses maxima d'après-guerre, a amorcé une baisse dans certains pays..." (Perspectives de l'OCDE, juin 76)

Quelques mois auront suffi pour balayer les prédictions optimistes de l'OCDE. Pour la première fois depuis la récession de 1974-75, les bourses de New York, Londres et Paris ont connu leurs cours les plus bas. Traduisant le profond scepticisme de la bourgeoisie quant à la profondeur de la "reprise", celle de Paris connaissait son "mardi noir" le 12 octobre avec une baisse moyenne de 3 % le même jour sur toutes les valeurs. Ce même mois, et le même jour, l'Espagne, le Portugal, l'Italie prenaient les mesures les plus draconiennes de leur histoire : hausse des produits courants, blocage des prix et des salaires, mesures protectionnistes de blocage des importations. Il est vrai que la France les avait déjà précédés dans cette voie, à un niveau plus faible, avec le "plan Barre". Simultanément, et le même mois, le franc, la livre, la lire continuaient leur lente descente aux enfers. "La reprise s'essouffle", pouvait conclure laconiquement le Monde du 5 octobre.

L'ESSOUFFLEMENT DE LA "REPRISE"

Avant d'examiner les phénomènes et la nature de la "reprise", il faut tout d'abord rappeler la situation de l'économie mondiale en 1975. Selon la Banque des Règlements Internationaux, l'expansion du commerce mondial a représenté cette année 35 milliards de dollars, c'est-à-dire le huitième du chiffre de 1974, la contraction du marché mondial la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.

La paralysie des échanges qui traduit celle de l'appareil de production trop développé pour un marché mondial saturé de marchandises non réalisées se concrétise par un déclin de 10 % du volume du commerce international.

En août 75, et sur une année, la chute de la production industrielle était la suivante : USA : -12,5% ; Japon : - 14 % ; RFA : - 12 % ; France : - 9% ; Grande-Bretagne : - 6% ; Italie: - 12,2 %. Corrélativement, l'indice du cours mondial des métaux (base 100 en 1970) passait de 245,8 en mai 74 à 111,5 en juillet 75. Traduisant la contradiction irréductible entre les rapports de production et les forces productives, le chômage atteignait le chiffre record de 23 millions de chômeurs pour l'ensemble des pays de l'OCDE au milieu de l'année 75.

LES PHENOMENES DE LA "REPRISE"

Commencée au dernier trimestre 1975, la "reprise" trouve essentiellement sa cause dans le mouvement purement conjoncturel de restockage pendant 1975. Cet aspect artificiel de la "reprise" est souligné par le fait que "la constitution des stocks aura sans doute contribué cette année pour 1,75 % environ à l'expansion de la production en termes réels, alors que son rôle avait été négligeable à cet égard pendant les reprises de 1968 et 1972" ("Perspectives économiques" de l'OCDE).

Quels sont les résultats de cette opération "technique" ?

Toujours selon l'OCDE, dont les ministres se sont réunis en juin dernier à Paris : "l'expansion rapide que connaissent les Etats-Unis depuis le milieu de 1975 a donné une forte impulsion à la reprise dans d'autres pays, notamment au Japon. Le niveau de la production industrielle de la zone de l'OCDE est maintenant proche de son maximum des derniers mois de 1973. Le taux de chômage qui avait atteint quelque 5,50 % de la population active vers la fin de 1975 est maintenant descendu aux environs de 5 % de la population active, cette baisse reflétant essentiellement l'amélioration de la situation aux Etats-Unis. Au Japon et en Europe, le chômage partiel a nettement reculé mais le nombre de chômeurs est resté élevé".

Là aussi, ces optimistes prédictions devaient se trouver démenties par la réalité un mois plus tard

"L'infléchissement déjà observé en mai et juin se transforme maintenant en ralentissement et fait même craindre une chute précoce de l'activité économique. Les courbes de la croissance industrielle de la France et de l'Allemagne déclinent beaucoup plus qu'on aurait pu le prévoir il y a quelques mois. 5% par an de croissance, c'est peu pour un régime de croisière qui devrait normalement se situer à 7 ou 8%. L'Italie où la reprise est plus récente voit elle aussi sa courbe redescendre, bien que le rythme y reste encore élevé (18 %). Ne parlons pas de la Grande-Bretagne où l'essoufflement a suivi presque immédiatement le premier effort sérieux."

Quant aux deux géants économiques (USA et Japon), ils ont connu depuis le troisième trimestre 76 - moins marqué en raison de leur puissance économique - le même rythme de ... décroissance :

"Au Japon, le redémarrage a été tardif mais foudroyant : de 2 % à peine en novembre, le rythme est passé à près de 30 % en avril... En juin-juillet, le rythme n'y est plus que de 9 %. Seule, la courbe de croissance industrielle des Etats-Unis présente une forme différente, moins abrupte et plus rassurante : après un sommet de 18 % en septembre-octobre, le rythme a diminué pour atteindre 6 % au début de 76, puis il s'est stabilisé à 7 % en juin-juillet". (Le Monde, 5 octobre 1976)

Quant à la diminution du chômage présentée comme la grande victoire de la "reprise", elle est essentiellement le fait des USA où les effectifs de travail ont augmenté de 1.8 millions depuis le début de 1976 ([1]). Au contraire, en Europe, non seulement le chiffre de chômeurs est resté identique en France. Italie et même RFA, mais il a crû en Grande-Bretagne au point d'atteindre le chiffre record de 6,4% de la population active.

C'est cette extrême modération de la reprise qui explique le recul de l'inflation pour les prix de gros et des matières premières (à l'exception des prix de détail toujours en hausse) : comme en 75, a commencé un mouvement de baisse des cours des métaux depuis juillet-août, qui s'explique par l'arrêt des achats (particulièrement ceux du Japon). De fait, le recul de l'inflation présenté par les économistes du capital comme l'amorce de la "reprise" traduit en réalité la rechute dans la crise.

LES MECANISMES DE LA "REPRISE"

Contrairement aux "reprises" qui avaient suivi les récessions de 67-68 et 71, celle du premier semestre 76 se caractérise par sa nature sectorielle et non généralisée. La relance de la production, loin de se manifester par l'essor des investissements en capital fixe (comme cela avait été le cas dans les précédentes "reprises" par une politique d'hyper inflation) émane avant tout des achats en biens durables (automobiles, électroménager, etc.), à quoi il faut ajouter les dépenses en services (Sécurité Sociale, travaux publics, logements). Il s'agit, en fait, purement et simplement de dépenses de rattrapage (usure des biens durables et d'équipements publics). Comme le constate l'OCDE, à propos de la France :

"La demande émanant du secteur public et la consommation privée ont constitué les éléments moteurs de cette reprise. Elles ont été ensuite relayées par la demande extérieure et le retournement du cycle des stocks. La progression extrêmement vive de la demande des ménages a été stimulée par les mesures de relance de l'automne dernier, et a pris essentiellement la forme d'un rattrapage dans les achats de biens durables qui avaient été différés depuis le milieu de 1974."

Contrairement à ce que prétendent les descendants du professeur Dühring en la personne de la gauche et des gauchistes, la relance de la production par la consommation est plus que jamais un pur mensonge, non seulement parce que la survie même du capital implique une croissance plus rapide du secteur l (production) sur le secteur II des biens de consommation mais parce que la croissance du premier secteur implique la nécessaire décroissance relative ou absolue du second, contradiction qui est la base même du système capitaliste. De fait, il ne peut y avoir d'essor de la consommation qu'en fonction d'une croissance massive et durable de la production répondant à l'existence de marchés solvables ; cet essor étant purement relatif et conjoncturel. De fait, les crises du capital décadent s'accompagnent non seulement d'une diminution de la consommation relative mais d'une diminution absolue de celle-ci. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui que des millions d'ouvriers sont rejetés de la production tandis que la masse du prolétariat subit une diminution de plus en plus accélérée de son salaire et nominal, et réel.

C'est pourquoi la demande en biens de consommation qui s'est manifestée est essentiellement une demande de "rattrapage" correspondant à l'usure de biens durables nécessaires à l'entretien de la force de travail.

De fait, on voit toute la faillite du maintien du niveau de consommation pour une fraction de plus en plus restreinte de la population en ce que même cette politique dite de "relance", non seulement n'a pas empêché la décroissance de la production pour l'ensemble des pays capitalistes, mais s'est accompagnée d'une relance réelle et exacerbée de l'inflation, par une politique systématique d'endettements et de déficits budgétaires. Ainsi, l'augmentation du volume des échanges au cours du premier semestre 76 a entraîné une accélération du déficit courant de l'OCDE qui est passé d'environ 6 milliards de dollars en 75 à quelque 20 milliards de dollars (taux annuel) au cours de ce premier semestre.

Face au pessimisme grandissant de la bourgeoisie, les gouvernements ont pris toutes sortes de mesures en vue d'encourager les investissements à la production : depuis les crédits d'impôts, les subventions pour l'investissement, jusqu'aux amortissements accélérés. Ainsi, le gouvernement français a institué fin 75 des a11ègements fiscaux en faveur des entreprises représentant 10 % de la valeur des commandes de biens d'équipement passées entre le 1er mai 75 et le 7 janvier 76. Quand les gouvernements se trouvent dans une situation de semi-banqueroute sur le plan financier, ils font appel massivement à l'endettement extérieur : 1 milliard de dollars, prêt de l'OCDE à l'Italie ; il en a été de même en Grande-Bretagne et au Portugal où les banques centrales ont soutenu à bout de bras l'économie défaillante de ces pays. Mais, comme le notait The Economist, récemment : "Les banquiers sont maintenant inquiets sur "le sort de ces prêts, mais ils ont permis que "le commerce continue à fonctionner". On ne peut être plus clair : la survie à crédit, ou la mort subite du système !

Cette survie "à crédit" est encore plus nette dans les soi-disant pays "socialistes", où la dette de l'ensemble des pays du bloc russe à l'égard de l'occident se chiffre maintenant à 35 milliards de dollars. Pour certains, la situation est si grave qu'ils demandent déjà un moratoire ; la Corée du Nord a même cessé de payer le service de sa dette qui s'élève à quelque 1,5 milliard de dollars. La situation est identique dans les pays arriérés non pétroliers où le déficit de la balance courante atteint maintenant le chiffre tout aussi vertigineux de 37 milliards de dollars. Face à une telle situation, les banquiers et les Etats occidentaux ont alors décidé de restreindre leurs prêts aux pays de l'est ; dans les pays de leur bloc, ceux-ci, comme en Italie ou en Grande-Bretagne, sont assortis de toutes sortes de conditions qui brisent toute velléité "d'indépendance nationale" et ne seront plus accordés qu'en fonction de la nécessité de sauvegarder la cohésion de leur bloc. L'URSS n'a accordé de nouveaux crédits que sous la condition d'un contrôle plus strict de sa politique extérieure.

A travers la croissance des déficits budgétaires et de la dette extérieure, on assiste à une intervention de plus en plus accélérée de l'Etat. C'est lui qui est le véritable moteur de la "relance", faute d'une relance véritable par des marchés, lesquels ont continué à stagner et même à décroître (l'évo1ution des parts de marché des sept grands pays de l'OCDE a encore décru en 76, à la seule exception du Japon et de la RFA). Devant cette situation, les Etats ont mis au point un système d'encouragement à l'exportation par un jeu de primes ou de dégrèvement des impôts sur les bénéfices, ce qui a notablement encouragé les pays exportateurs comme le Japon ou la RFA à accroître notablement la part de leurs exportations dans leur commerce global.

BRIEVETE DES "REPRISES"

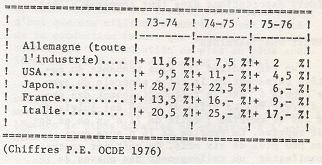

L'un des indices les plus probants du caractère permanent de la crise générale du système depuis 67 est le raccourcissement des phases de reprise. La crise de 67-68 est suivie de deux ans de reprise ; celle de 71 d'un an et demi de reprise. La reprise de 76 n'aura duré qu'un peu plus de six mois. On voit par contre se manifester un rallongement des phases de récession : un an en 67 et 71 ; presque deux ans en 74-75. On a donc des phases de reprise de plus en plus brèves jusqu'au point où elles deviennent inexistantes tandis que les phases de récession, en devenant de plus en plus longues, tendent à devenir permanentes.

On voit ici toute la vanité de prétendues explications marxistes (telle celle de "Programme Communiste" n° 67) qui croient déceler encore des cycles de croissance et de récession dans le capitalisme décadent. L'existence de cycles qui se vérifiait au XIXème siècle parce que les récessions ouvraient la voie à une expansion élargie sur un marché mondial encore en friche pour le capital ne peut plus être observée sous le capitalisme en déclin.