L'impérialisme en Asie au 21ème siècle

- 2224 reads

Géographique:

- Chine [1]

- Corée du Sud [2]

- Inde [3]

- Japon [4]

- Pakistan [5]

- Philippines [6]

- Asie [7]

- Australasie [8]

Rubrique:

L'impérialisme en Asie au 21ème siècle - Introduction

- 1967 reads

Au cours de la première moitié de 2012, plusieurs essais, réussis ou non, de missiles à longue portée, effectués par la Corée (du Nord comme du Sud), la Chine, l’Inde et le Pakistan ont ouvert les yeux sur les ambitions de tous les plus grands pays d’Asie. En même temps, des commandes gigantesques de bateaux de guerre reflètent la militarisation en cours en haute mer,1 dans les océans qui baignent l’Asie. En fait, tous les pays asiatiques ont été forcés de se positionner par rapport aux nouvelles puissances "émergentes", la Chine et l’Inde. Leurs ambitions et la stratégie américaine de créer un contrepoids à la Chine ont déclenché une course aux armements dans tous les pays d’Asie.

Alors que les commentaires dans la presse se sont jusqu‘à maintenant concentrés principalement sur leur croissance à deux chiffres, la montée économique des deux puissances asiatiques s’est inévitablement accompagnée d’une montée de leurs ambitions impérialistes. Pour comprendre cette situation, nous devons la replacer dans un contexte historique plus large.

Alors que les commentaires dans la presse se sont jusqu‘à maintenant concentrés principalement sur leur croissance à deux chiffres, la montée économique des deux puissances asiatiques s’est inévitablement accompagnée d’une montée de leurs ambitions impérialistes. Pour comprendre cette situation, nous devons la replacer dans un contexte historique plus large.

Le poids global de l’Asie dans la production mondiale revient aux normes historiques avant le développement du capitalisme européen. Entre le 11ème et le 17ème siècle, la Chine avait la plus grande flotte du monde. Jusqu’au 18ème siècle, la Chine était en avance sur l’Europe au niveau technologique dans beaucoup de domaines. En 1750, la part mondiale de la Chine dans les produits manufacturés était de presque 1/3 alors que l’Europe n’en était encore qu’à 1/4. Mais l’expansion des puissances capitalistes en Chine et en Inde au 19ème siècle a signifié pour ces deux pays2 un "déclassement" et leur part relative dans la production mondiale déclinait.

Aujourd’hui, la Chine est de retour sur la scène. Son "retour" peut-il se passer d’une "manière harmonieuse" et "pacifique" comme le proclament ses dirigeants?

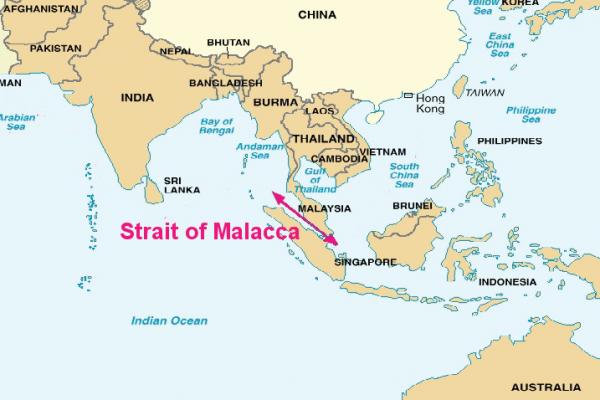

Tous les pays d’ Extrême-Orient3 dépendent largement des voies maritimes des trois goulots d’étranglement : la Mer de Chine du Sud, le détroit de Malacca (entre la Malaisie, Singapour, l’Indonésie) et le détroit d’Ormuz (entre l'Iran et Dubaï). "Plus de la moitié du tonnage annuel de la flotte marchande mondiale passe par les détroits de Malacca, Sunda et Lombok (Indonésie) et la plus grande partie continue vers la Mer de Chine du Sud. Le trafic de pétroliers passant par le détroit de Malacca pour gagner la Mer de Chine du Sud est plus de trois fois celui du canal de Suez et bien 5 fois plus grand que le trafic dans le canal de Panama. Pratiquement, tout le fret qui passe par les détroits de Malacca et Sunda, doit passer à proximité des Iles Spratly." 4

90 % du pétrole importé par le Japon passe par la Mer de Chine du Sud. Presque 80 % du pétrole de la Chine passe par le détroit de Malacca. Pour le moment, les États-Unis contrôlent la plupart de ces passages obligés. En tant que puissance émergente, la Chine trouve cette situation insupportable –parce que leur contrôle par une seule puissance telle que les États-Unis pourrait étrangler la Chine.

Alors que le premier grand conflit impérialiste du 20ème siècle a pris place entre deux puissances asiatiques (la guerre russo-japonaise de 1905), les principales batailles de la Première Guerre mondiale ont eu lieu en Europe et les champs de bataille en Asie étaient très marginaux, la Seconde Guerre mondiale a aspiré beaucoup plus l’Asie dans la destruction générale et une puissance asiatique en était un des principaux participants. Quelques-unes des batailles les plus féroces et les plus sanglantes ont eu lieu en Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le continent européen était divisé par le "rideau de fer", établi au sein de l’Europe centrale au travers de l’Allemagne divisée, l’Asie faisait l’expérience de la division de quatre pays en deux parties : Corée, Chine, Vietnam (réuni depuis) et Inde. Alors que le "rideau de fer" en Europe était détruit en 1989, les divisions en Asie ont continué à exister, chacune d’elles entraînant des conflits permanents et créant des zones frontières parmi les plus militarisées (Corée du Nord/Corée du Sud, République Populaire de Chine/Taiwan, Pakistan/Inde). Mais maintenant, ce ne sont pas seulement les conflits entre pays divisés qui continuent à alimenter les tensions impérialistes, ce sont surtout l’apparition d’un nouveau challenger, la Chine, et les réactions des pays voisins et de la superpuissance rivale, les États-Unis, qui aggravent les tensions.

1 Cela se réfère à la notion de marine de haute mer (les "eaux bleues" en anglais, c’est à dire en eaux profondes), un terme plutôt imprécis qui désigne en général une marine de guerre capable d’assurer le pouvoir dans les eaux internationales en dehors de ses propres eaux côtières.

2L’Inde n’était pas un pays au 19ème siècle bien sûr. D’ailleurs, on ne peut pas dire que l’Inde comme unité politique ait existé avant le Raj britannique.

3Le terme « Extrême-Orient » est bien sur complètement euro-centriste. Pour les États-Unis, les région est le « Far ouest » alors que pour les pays asiatiques eux-mêmes la région est évidemment centrale. Nous utiliserons donc ce terme uniquement par convention et facilité d’écriture.

4https://globalsecurity.org/military/world/war/spratly-ship.htm [9] et https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shipping_routes_red_black.png [10]

Géographique:

Asie 1945 -1989

- 854 reads

Alors que la confrontation entre les pays du bloc russe et le bloc américain était au centre de la guerre froide après 1945, c’est une spécificité de la Chine d’avoir rompu avec les deux blocs leaders de l’époque, les États-Unis et la Russie. Les rivalités impérialistes en Orient n’ont donc jamais été limitées au conflit entre les deux blocs, mais depuis sa "libération" du colonialisme japonais, la Chine a montré une tendance à défier tous les autres pays et à essayer "de s’en sortir toute seule". Quand la confrontation Est-Ouest a pris fin en 1989, les germes de l’exacerbation d’une nouvelle confrontation entre Chine et États-Unis, qui avait été "freinée" entre 1972 et 1989, réapparaissaient. Dans le contexte d’un chaos général sur la scène impérialiste, l’émergence économique de Chine sonne nécessairement le réveil de nouvelles confrontations militaires avec les États-Unis.

Le développement de l’impérialisme en Asie a été marqué par une spécificité de l’Inde et de la Chine.

La Chine est entrée dans la période de l'après-guerre dévastée par le militarisme : l’intervention répétée de l’impérialisme occidental pendant le 19ème siècle, l’effondrement du pouvoir d’État central et la montée de celui des seigneurs de guerre, l’invasion japonaise et plus de dix ans de guerre amère et barbare, ensuite la guerre civile entre le Kuomingtang et l’Armée Rouge, jusqu’à ce que le Parti Communiste de Chine (PCC) s’empare du pouvoir en 1949. Tout cela laissait le pays dans un état d’arriération économique extrême (rendu encore plus catastrophique par l’essai de rattraper le monde développé pendant le "Grand Bond en Avant") et faible militairement, dépendante du simple poids du nombre dans une armée de paysans pauvrement armés. Dans le cas de l’Inde, dont l’économie était aussi arriérée par rapport à ses concurrents étrangers, à cause d’une longue période de colonialisme, la nouvelle classe dirigeante qui a pris le pouvoir après l’indépendance en 1947 a encore aggravé cette situation du fait de sa politique semi-isolationniste. L’Inde et la Chine se sont coupées, à des degrés différents, du marché mondial. Ainsi, le stalinisme sous sa forme spécifique de maoïsme en Chine, le "semi-isolationnisme" sous la forme spécifique du "ghandisme" en Inde, ont été des chaînes historiques, ce qui signifie que les deux rivales ont entamé leur émergence à partir d’un niveau très bas de développement. Cela rend d’autant plus frappante la détermination de la classe dominante chinoise à adapter ses forces de façon conséquente, avec une vision à long terme, pour défier les États-Unis.

Après 1989, un changement de la hiérarchie impérialiste en Asie a pris place : globalement, la Chine et l’Inde ont été en progression, le Japon en déclin relatif, alors que la Russie, après avoir presque disparu de la scène mondiale après l’implosion de l’URSS fait une sorte de comeback. La position de la seule superpuissance restante, les États-Unis, s’est affaiblie, non seulement en Asie mais dans le monde entier. Les États-Unis se battent maintenant avec énergie pour maintenir leur supériorité en Asie.

La situation en Asie est dominée par un réseau complexe d’alliances mouvantes et de contre-alliances. Chaque État essaie de se défendre des ambitions de ses rivaux, alors que tous veulent limiter la domination de la Chine sans devenir de simples marionnettes de la seule puissance capable de faire face à la Chine : les États-Unis. Ce réseau d’alliances se voit dans toutes les zones de conflit de la Corée du Nord via Taiwan, la Mer de Chine du Sud, le détroit de Malacca, l’Océan Indien, jusqu’au Golfe Persique et au Moyen Orient.

Géographique:

- Asie [7]

Les ambitions impérialistes de la Chine dans la continuité de décennies de militarisme

- 1005 reads

La République Populaire de Chine (RPC) a été fondée sur la base d’une partition entre la République Populaire de Chine et Taiwan –chacun étant soutenu par un bloc (l’URSS et les États-Unis respectivement). L’histoire de la République Populaire a été marquée depuis sa fondation par une série de conflits militaires avec ses voisins.

1952 : la Chine est largement impliquée dans la guerre de Corée. C’était le premier gros choc dans la région, entre les États-Unis d’un côté, l’Union soviétique et la Chine de l’autre ;

1950-51 : les troupes chinoises occupent le Tibet. Entre 1950 et 1959, il y a eu des combats incessants entre l’armée chinoise et la guérilla tibétaine ;

1958 : la Chine bombarde les Iles Quemoy et Matsu de Taiwan ;

1962 : la Chine est engagée dans un conflit frontalier avec l’Inde dans l’Himalaya. Depuis lors, la Chine a été un défenseur inébranlable du Pakistan dans son bras de fer avec l’Inde ;

1963-1964 : après avoir été des alliés durant plus d’une douzaine d’années, la Chine et l’Union Soviétique se séparent. Alors que l’Union Soviétique est engagée dans une course aux armements avec le bloc dirigé par les États-Unis, survient une confrontation entre la Chine et l’URSS. En mars 1969, un sérieux affrontement se produit sur la rivière Ussuri, avec des douzaines de soldats russes tués ou blessés. En 1972, 44 divisions soviétiques stationnent sur les 7000 km de frontière avec la Chine (alors que la Russie en a "seulement" 31 stationnées en Europe). Un quart de l’aviation soviétique est transférée à la frontière orientale. En 1964, les États-Unis avaient encore envisagé la possibilité d’une attaque nucléaire –avec la Russie – contre la Chine. En 1969, les Russes prévoyaient encore d’envoyer des missiles nucléaires sur la Chine1. Le conflit entre les États-Unis et la Chine commence à perdre de l’importance début 1970. Après une longue guerre sanglante pour essayer d’empêcher le Sud Vietnam de tomber aux mains des Russes, en 1972, les États-Unis réussissent à "neutraliser" la Chine, alors que la confrontation entre Chine et Russie continue et prend la forme de guerres "par procuration". Ensuite, entre 1975 et 1979, juste après la fin de la guerre au Vietnam, une première guerre par procuration se déclenche entre le Vietnam (soutenu par la Russie) et le Cambodge (soutenu par la Chine), d’autres suivent, en particulier en Afrique ;

1979 : la Chine mène une guerre désastreuse de 16 jours avec le Vietnam, dans laquelle les deux belligérants ont mobilisé en tout plus d’un million de soldats et qui a fait des dizaines de milliers de victimes. L’armée chinoise étale de manière criante ses faiblesses. En 1993, elle abandonne la tactique de "guerre du peuple" ou de la "guerre d’usure", basée sur le sacrifice d’un nombre infini de soldats. L’adaptation à la guerre dans des conditions "high tech" commence après cette expérience.

Quand l’Union soviétique envahit l’Afghanistan, en décembre 1979, la RPC devient membre d’une alliance tripartie avec les États-Unis et le Pakistan, pour soutenir la résistance armée afghane islamiste à l’occupation soviétique (1979-1989). La Chine reçoit des équipements militaires des États-Unis pour se défendre contre des attaques soviétiques. L’Armée de Libération Populaire chinoise entraîne et soutient les Moujahidins afghans pendant la guerre de l’Union soviétique en Afghanistan2.

Ainsi, pendant les 4 premières décennies de l’existence de la République Populaire de Chine, le pays est rentré en conflit et a mené des guerres avec presque tous les pays voisins : Union Soviétique, Corée et États-Unis, Japon, Taiwan, Vietnam, Inde. Et pendant de nombreuses années de la guerre froide, la Chine a été simultanément en conflit avec les deux blocs dominants. Sur les 14 nations qui ont des frontières avec la Chine, dix ont connu des conflits frontaliers marquants avec elle. Ainsi, l’exacerbation actuelle des tensions, en particulier avec les États-Unis, n’est pas un phénomène nouveau, c’est dans la continuité de décennies de conflits. Cependant, au cours des dernières années, une nouvelle polarisation sur la Chine se développe.

Alors que pendant des décennies, la RPC a massé ses troupes à la frontière russe, concentré ses forces pour la protection de sa côte, et s’est tenue prête à mener une guerre avec Taiwan, au début des années 1990, la RPC commence à s’adapter à la nouvelle situation mondiale créée par l’effondrement de l’URSS.

Géographique:

- Chine [1]

- Russie [13]

- Vietnam [14]

- Corée du Sud [2]

La Chine s’oriente vers la mer

- 741 reads

La politique de Beijing durant les vingt dernières années a poursuivi différents objectifs :

de développer une stratégie à long terme pour opérer en haute mer, combinée à des efforts pour acquérir ou développer des armes pour le cyberespace et l’espace et renforcer la puissance de frappe et le niveau de l'aviation. Le but à long terme est d’empêcher les États-Unis d’être la force dominante dans le Pacifique –les militaires appellent ça une capacité "anti-accès/interdiction de zone". L’idée est d’utiliser des attaques au sol ciblées, et des missiles anti-navires, une flotte croissante de sous-marins modernes, des armes cybernétiques et anti-satellites pour détruire ou endommager de loin les équipements militaires d’autres nations. Cet objectif marque un tournant par rapport à la politique qui consistait à concevoir l'essentiel de la modernisation de l’Armée de Libération Populaire dans le but de s’emparer de Taiwan. Alors que, historiquement, le but de conquérir Taiwan et d’agir comme une force côtière qui défend son rivage avec une certaine vision "continentale" était la principale orientation stratégique, la stratégie de la Chine aujourd’hui est d’aller "plus" au large. Cette attitude plus assurée a été influencée par la crise du détroit de Taiwan dans les années 1995-96 qui a vu deux porte-avions US humilier Beijing dans ses eaux territoriales. La Chine investit énormément dans des "capacités asymétriques" dans le dessein d’amoindrir la capacité jadis écrasante des États-Unis à propulser sa puissance dans la région. La Chine vise donc à devenir capable de déclencher des attaques qui désorganisent les bases américaines dans le Pacifique Occidental et de repousser les porte-avions américains au-delà de ce qu’elle appelle la "première chaîne d’îles", délimitant la Mer Jaune, la Mer de Chine du Sud et la Mer de Chine Orientale à l’intérieur d’un arc allant des Aléoutiennes au nord jusqu’à Bornéo au sud. Dans le Pacifique occidental, cela voudrait dire cibler ou mettre en péril les porte-avions américains et ses bases aériennes à Okinawa, en Corée du Sud et même à Guam. Depuis la deuxième guerre mondiale, les alliés des américains dans la région Pacifique de l’Asie ont compté sur le parapluie US pour leur sécurité. Mais maintenant, "croire que les navires de surface des États-Unis et de leurs alliés peuvent opérer en toute sécurité partout dans le Pacifique occidental n’est plus valable" dit un rapport américain. Les groupes de choc de porte-avions, dit aussi ce rapport, devient "de plus en plus vulnérables" à la surveillance et à l’armement chinois jusqu’à 1200 miles nautiques de la côte chinoise1

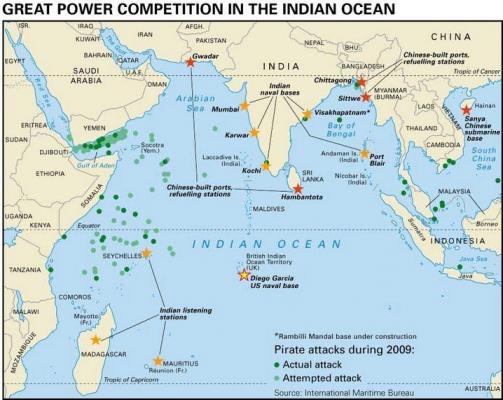

En même temps, la Chine veut montrer qu’elle est présente aux passages obligés, ce qui veut dire étendre sa présence en Mer de Chine du sud et dans l’Océan Indien. Incapable d’arracher des territoires à ses voisins au nord, à l’est et à l’ouest, elle doit concentrer ses forces sur l’affirmation de sa présence dans la Mer de Chine du Sud et dans l’Océan Indien (défense des mers lointaines) et vers le Moyen Orient. Cela signifie surtout qu’elle doit "déstabiliser", saper la position toujours dominante des États-Unis en haute mer. Tout en revendiquant une position dominante dans la Mer de Chine du Sud, elle a commencé à construire un "collier de perles" autour de l’Inde et à s’infiltrer au Moyen Orient.

1 https://www.fpif.org/articles/asias_mad_arms_race [15]

Géographique:

- Chine [1]

Un "collier de perles" mortel

- 1200 reads

En plus des liens étroits de longue date avec les régimes du Pakistan et du Myanmar, la Chine a développé une stratégie dite du "collier de perles", en établissant des bases et en tissant des liens diplomatiques. Quelques exemples :

un accord militaire avec la Cambodge a été signé ;

la construction d’un canal à travers l’isthme de Kra en Thaïlande va être financée. Le canal doit faire 102 km de long et 500 mètres de large et va relier l’Océan Indien à la côte Pacifique de la Chine – un projet à l’échelle du canal de Panama. Il pourrait faire basculer les rapports de force en Asie en faveur de la Chine en donnant à sa flotte militaire et commerciale un accès facile à un vaste continuum océanique s’étirant de l’Afrique de l’Est au Japon et à la péninsule coréenne. Ce projet de canal met en question la position de Singapour en tant que principal port de la région et permettrait aux navires chinois d’éviter le détroit de Malacca. Cela a une forte signification stratégique pour le déploiement de la flotte, et remet fortement en question la position prédominante actuelle de l’Inde dans le golfe du Bengale1 ;

Construction d’infrastructures stratégiques au Tibet et au Myanmar ;

Développement d’installations portuaires à Sittwe, Myanmar ;

Installations de services de renseignements électroniques sur des îles dans le golfe du Bengale ;

Ventes de navires lance-missiles au Bangladesh et aide au développement de son port en mer profonde à Chittagong, au Bangladesh ;

Aide militaire étendue au Sri Lanka. La Chine a aidé le Sri Lanka à gagner la guerre contre les Tigres Tamouls en 2009, elle a aussi investi dans le développement du port à Hambantota ;

Construction d’une base navale à Marao aux Maldives ;

Etablissement aux Seychelles de sa première base militaire à l’étranger ;

Construction du port de Gwadar au Pakistan. L’engagement de la Chine dans la construction du port en eau profonde de Gwadar sur la côte sud-ouest du Pakistan a été, en particulier, suivi avec une grande attention à cause de sa position stratégique, à 70 km environ de la frontière iranienne et 400 km à l’est du détroit d’Ormuz – la principale route d’approvisionnement en pétrole. On a dit que çà donnerait à la Chine "un poste d’écoute" d’où elle pourrait surveiller l’activité navale US dans le Golfe Persique et l’activité indienne dans la mer d’Arabie ;

Participation à mission anti-pirates dans le Golfe d’Aden.

La construction de ce "collier de perles" permettrait à la Chine de menacer le transport maritime aux trois points de passage obligés dans l’Océan Indien – Bab el Mandeb (reliant la Mer Rouge au Golfe d’Aden), le Détroit d’Ormuz et le Détroit de Malacca. Les officiers de marine chinois parlent de développer à long terme trois flottes de haute mer pour patrouiller devant le Japon et la Corée, le Pacifique occidental, le détroit de Malacca et l’Océan Indien.

La construction de ce "collier de perles" permettrait à la Chine de menacer le transport maritime aux trois points de passage obligés dans l’Océan Indien – Bab el Mandeb (reliant la Mer Rouge au Golfe d’Aden), le Détroit d’Ormuz et le Détroit de Malacca. Les officiers de marine chinois parlent de développer à long terme trois flottes de haute mer pour patrouiller devant le Japon et la Corée, le Pacifique occidental, le détroit de Malacca et l’Océan Indien.

En tant que puissance émergente, la Chine réclame plus de poids et d’influence, mais cela ne peut être qu’aux dépens des autres pays, en particulier, au détriment des États-Unis. C’est ce qui polarise toute la situation régionale. Les pays sont poussés vers la Chine ou dans les bras des États-Unis, qu’ils le veuillent ou non.

La classe dominante en Chine veut nous faire croire que l’ascension de Beijing se veut pacifique, que la Chine n’a aucune intention expansionniste, qu’elle sera une sorte différente de grande puissance. La réalité dans les 20 dernières années, c’est que la montée de la Chine est inséparable de ses ambitions impérialistes et militaires croissantes. Il est certainement impensable pour le moment que la Chine puisse défaire les États-Unis ou se mettre à la tête d’un nouveau bloc chinois. Cependant, alors que le principal impact de l’ascension de la Chine a été de saper la supériorité américaine, ses ambitions ont déclenché une nouvelle course aux armements. De plus, le poids accru de la Chine au niveau mondial a encouragé la tête de l’ex-bloc déclinant, la Russie, à se positionner aux côtés de la Chine dans beaucoup de conflits avec les États-Unis (par exemple en Syrie, Iran) et à soutenir (ouvertement ou de façon cachée) tous ces régimes qui sont dénoncés par les États-Unis comme des États "voyous" (Corée du Nord, Iran) ou qui sont des "États défaillants" comme le Pakistan. Bien que la Russie ne soit pas non plus intéressée à voir la Chine devenir trop forte, et que Moscou ne veuille pas devenir un vassal de la Chine, la Russie a l’impression d’avoir une nouvelle marge de manœuvre en agissant avec la Chine contre les États-Unis. La Russie a ainsi fait plusieurs exercices militaires avec la Chine dans la Mer Jaune.

Géographique:

- Chine [1]

- Vietnam [14]

- Corée du Sud [2]

- Japon [4]

- Australasie [8]

La course aux armements entre la Chine et ses rivaux

- 1055 reads

Depuis 1989, le budget militaire a augmenté en moyenne de 12,9 % par an, selon GlobalSecurity.org, et c’est maintenant le second budget le plus élevé sur la planète. Le budget global des États-Unis pour la sécurité nationale –ne prenant pas en compte les différentes guerres dans lesquelles Washington est impliqué– s’élève à un peu plus de 800 milliards de dollars, encore que quelques estimations le chiffrent à plus de mille milliards de dollars. Le groupe de recherche globale IHS a prévu que les dépenses militaires de Beijing verraient doubler leur chiffre de 2011, 119.8 milliards de dollars US pour atteindre 238.2 milliards en 2015. Cela dépasse les sommes dépensées par les 12 marchés clefs de la défense de la région, y compris le Japon et l’Inde. En 2011, les dépenses militaires étaient plus élevées de 80 % que celles du Japon et de 200 % que celles de l’Inde. Le budget militaire de la Chine en 2011 était 2,5 fois plus grand qu’en 2001 et a doublé tous les 5 ans. Le budget militaire de la Chine représente 30 % du total des budgets militaires en Asie, bien que selon les officiels de la défense occidentale, ces totaux n’incluent pas les importations d’armes. En réalité, le budget militaire global est donc beaucoup plus élevé. Si les prévisions se réalisent, les dépenses militaires de la Chine vont dépasser le montant réuni des dépenses militaires des 8 principaux membres de l’OTAN, États Unis non compris. Alors qu’en 2000, le budget militaire des États-Unis était encore 20 fois plus élevé que celui de la Chine, en 2011/2012, le rapport est de 7,11

Les efforts de modernisation de la Chine ont été principalement axés sur l’augmentation de ses capacités balistiques, en mettant au point par exemple des fusées à plus longue portée, et sur l’accroissement de ses capacités de guerre cybernétique. La flotte chinoise est aujourd’hui considérée comme la troisième du monde derrière les États-Unis et la Russie. Le nombre de fantassins dans l’Armée Populaire de Libération a été réduit alors que les troupes dans la marine, les forces aériennes et dans le second corps d’artillerie –qui entretient les missiles nucléaires chinois– ont augmenté.

Alors que la Chine a connu des taux de croissance très élevés, souvent à deux chiffres, le taux de croissance de son budget militaire a été encore plus rapide. L’armée chinoise est certainement partie d’un niveau très bas car la majorité de ses forces était des forces terrestres, mal équipées et vues en grande partie comme de la chair à canon pour les grandes batailles terrestres. Les militaires chinois ont peu d’expérience de combats. Ils n’ont pas été engagés dans un conflit depuis 1979 quand ils se sont fait botter les fesses par le Vietnam. Au contraire, les troupes américaines ont combattu, se sont modernisées, ont adapté leur armement et leurs tactiques de façon constante –en développant leurs capacités antisatellites, des missiles balistiques contre les navires, des missiles de croisière, des capacités pour mener une cyberguerre. La capacité de l’Armée Populaire de Libération (APL) à mener des opérations conjointes et complexes dans un environnement hostile n’a pas été testée. Les missiles et les forces sous-marines chinoises représenteraient une menace pour les porte-avions américains près des côtes de la Chine, mais pas plus loin, au moins pendant un certain temps. Apprendre à utiliser dans les batailles toutes ces armes nouvellement acquises prendra probablement des années. Néanmoins, le projet d’armement ambitieux et la stratégie d’expansion de la Chine ont amené les États-Unis à percevoir ce pays comme un pays parmi "les puissances majeures et émergentes" qui a "le plus grand potentiel pour concurrencer militairement" les États-Unis. Même si, selon le Pentagone, les militaires chinois sont "encore à des décennies de posséder une pleine capacité de combattre et de défaire un adversaire moderne au-delà des frontières de la Chine", des leaders aux États-Unis mettent en garde : "l’armée chinoise grossit et se modernise". "Nous devons être vigilants. Nous devons être forts. Nous devons nous préparer à affronter tout défi. Mais la clef pour cette région va être de développer une nouvelle ère de coopération défensive entre nos pays, ceux qui partagent le fardeau de la sécurité pour faire avancer la paix." (Le secrétaire de la Défense US, Panetta)2

La construction du "collier de perles" et la présence croissante de la Chine dans le Pacifique, ont pour conséquence que tous les pays voisins sont obligés d’adapter leur plans militaires. Quelques exemples :

-

Le Japon qui avait ses armes dirigées principalement contre l’Union Soviétique a changé pour les orienter plus sur la Chine. Malgré les effets de la crise économique, le Japon a planifié de dépenser 284 milliards de dollars entre 2011 et 2015 -entre autres, en déployant plus de missiles Patriot US, et en fournissant plus de navires de haute mer à la Marine. Le Japon et la Chine sont actuellement en bisbille à propos d’une île située entre les deux pays (en japonais, Ile Senkaku, en chinois, Ile Dianoyu), un groupe d’îlots rocheux à limite du plateau continental à environ 100 miles au nord-est de Taiwan3

-

En 2006, la Corée du Sud a entamé un programme à 15 ans de modernisation militaire qui va coûter environ 5,5 milliards de dollars, dont un tiers est prévu pour l’achat d’armes. En 2012, des missiles de croisière ont été testés, avec une portée de 930 miles, donc capables d’atteindre n’importe quel lieu en Corée du Nord. Au vu des derniers clashes avec la Corée du Nord, l’argent disponible pour acheter des armes supplémentaires a été augment4.

-

L’Australie a augmenté son budget militaire. Elle a donné son accord pour l’arrivée de 2500 soldats US en plus et la permission de construire une nouvelle base US dans le pays.

1 Sources: defensetech.org/2011/05/19/pla-chinese-military-doesntcompare-to-u-s-military.

csis.org/press/csis-in./panetta-outlines-us-military-strategy-asia

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm [17]

Shen Dingli in Le Monde Diplomatique, May 2012

Géographique:

- Chine [1]

La Mer de Chine méridionale, premier maillon d’une série de conflits

- 998 reads

"[La Mer de Chine du Sud] renferme non seulement du pétrole et des sources de gaz situées près de pays grands consommateurs d’énergie, mais elle est aussi la deuxième voie de navigation du monde en terme de trafic qui relie l’Asie du Nord Est et le Pacifique occidental à l’Océan Indien et au Moyen Orient, en la traversant. Plus de la moitié du tonnage mondial du transport maritime passe par la Mer de Chine Méridionale chaque année. Plus de 80 % du pétrole pour le Japon, la Corée du Sud et Taiwan passe par cette région.

Jose Almonte, ancien conseiller pour la sécurité nationale dans le gouvernement philippin, parle sans fard de l’importance stratégique de cette région. La grande puissance qui contrôle la Mer de Chine méridionale exercera sa domination à la fois sur la péninsule et l’archipel de l’Asie du Sud Est, et jouera un rôle décisif dans l’avenir du Pacifique occidental et de l’Océan Indien – de même que sur les voies de navigation stratégiques pour le pétrole du Moyen Orient"1

La Mer de Chine du Sud n’est pas seulement la route maritime la plus importante, on estime aussi que la zone est riche en pétrole, gaz naturel et matières premières précieuses et en pêcheries sur lesquelles il n’y a pas encore d’accord sur les droits d’exploitation. Ces facteurs militaro-économico-stratégiques constituent un mélange explosif.

La Mer de Chine du Sud n’est pas seulement la route maritime la plus importante, on estime aussi que la zone est riche en pétrole, gaz naturel et matières premières précieuses et en pêcheries sur lesquelles il n’y a pas encore d’accord sur les droits d’exploitation. Ces facteurs militaro-économico-stratégiques constituent un mélange explosif.

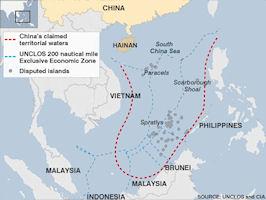

Les conflits entre les États côtiers pour la domination de cette zone sont très anciens. La Chine et le Vietnam se sont affrontés, en 1978, pour contrôler les Iles Spratly (le Vietnam qui était soutenu par Moscou à cette époque les réclamait) ; le leader chinois, Deng Tsiao Ping, a alors averti Moscou que la Chine était préparée à une guerre à grande échelle contre l’URSS). La position plus agressive de la Chine vis-à-vis de cette zone a pris un tournant après 1991. À cette époque, la Chine a pris les premières mesures pour s’installer dans la Mer de Chine du Sud et remplir le vide créé par le retrait des forces US des Philippines en 1991). La Chine a réaffirmé ses revendications "historiques" et fondées en rien sur le droit légal international, sur toutes les petites îles, y compris les archipels Paracels et Spratly et sur 80 % des eaux le long de la ligne en neuf traits,2 sur la carte de la mer de Chine du sud. Malgré des négociations, aucune solution n’a été trouvée pour les deux grands groupes d’îles –les Paracels (ou Xisha et Zhongsha) à propos desquelles la Chine a encore eu des conflits militaires avec le Vietnam en 1988 et 1992. Ces îles peuvent être utilisées comme bases aériennes et navales pour des services de renseignements et de surveillance ainsi que des activités de reconnaissance, et en tant qu’argument de base pour revendiquer la partie la plus profonde de la Mer de Chine du Sud pour les sous-marins chinois équipés de missiles balistiques et d’autres navires. On dit que la Chine construit une base de missiles terre-mer dans la province de Guangdong au sud de la Chine, avec des missiles capables d’atteindre le Vietnam et les Philippines. Cette base est considérée comme le fruit d’un effort pour donner du poids aux revendications territoriales chinoises sur de grandes zones de la Mer de Chine du Sud revendiquées par les pays voisins et pour faire face aux porte-avions américains qui patrouillent actuellement sans problème dans cette zone. La Chine a même déclaré la zone comme étant d’un "intérêt fondamental" pour elle, mettant la zone marine au même niveau de signification que le Tibet et Taiwan pour la Chine.

La Mer de Chine du Sud est la zone la plus fragile, la plus instable -parce que la Chine n’y est en concurrence avec aucun de ses grands rivaux. Elle fait face à nombre de petits pays plus faibles –Vietnam, Philippines, Brunei, Malaisie, Singapour, Indonésie– qui sont tous trop petits pour se défendre seuls. En conséquence tous ces pays voisins sont obligés de chercher l’aide d’un plus grand allié. Cela veut dire d’abord et avant tout les États-Unis, mais aussi le Japon et l’Inde qui ont offert leur "protection" à ces États. Ces deux derniers pays ont participé, par exemple, à plusieurs manœuvres avec le Vietnam et Singapour.

Une des principales cibles de cette course aux armements qui s’est déclenchée en Asie se trouve dans les pays de la Mer de Chine du sud. Bien que le Vietnam n’ait pas les moyens militaires et financiers pour s’aligner sur la Chine, il a acheté des armes à des compagnies européennes et russes –y compris des sous-marins. Les importations d’armes augmentent en Malaisie. Entre 2005 et 2009, ce pays a multiplié ses importations d’armes par 7 par rapport à la période couvrant les 5 années précédentes. La petite Cité-État de Singapour, qui planifie d’acquérir deux sous-marins, est maintenant parmi les dix premiers importateurs d’armes mondiaux. L’Australie planifie de dépenser au moins 279 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années dans des nouveaux sous-marins, destroyers et avions de combat. L’Indonésie veut acquérir des missiles à longue portée. Les Philippines dépensent presque 1 milliard de dollars pour un nouvel avion et des radars. La Chine a environ 62 sous-marins maintenant, et en attend 15 autres dans les prochaines années. L’Inde, la Corée du Sud et le Vietnam vont acquérir 6 nouveaux sous-marins chacun en 2020. Les plans de l’Australie sont d’en ajouter 12 dans les 20 ans à venir. Singapour, l’Indonésie et la Malaisie en ajoutent deux chacun. Toutes ensemble, ces acquisitions constituent une des plus grandes accumulations de sous-marins depuis les années du début de la guerre froide. On s’attend à ce que les nations asiatiques achètent jusqu’à 111 sous-marins dans les 20 prochaines années.3

1 https://www [21]. Japanfocus.org/-Suisheng-Zao/2978

3 www.wsj.com [23], February 12, 2011.

Géographique:

- Vietnam [14]

- Chine [1]

- Philippines [6]

Un autre point chaud: l’Océan Indien

- 815 reads

Il n’y a pas que le Pacifique et la Mer de Chine Méridionale qui soient le théâtre de rivalités impérialistes, l’Océan Indien est aussi devenu une zone où se déploient toutes les rivalités.

Les voies maritimes dans l’Océan Indien sont considérées comme les plus importantes stratégiquement dans le monde – selon le "Journal de la région de l’Océan Indien", plus de 80 % du commerce maritime du pétrole transite par des goulots d’étranglement dans l’Océan Indien, avec 40 % passant par le détroit d’Ormuz, 35 % par le détroit de Malacca et 8 % par le détroit de Bab-el-Mandeb. La moitié des porte-containers du monde naviguent sur cette route maritime vitale. Mais il ne s’agit pas seulement de voies maritimes et de commerce. Plus de la moitié des conflits armés dans le monde se situent actuellement dans la région de l’Océan Indien. En plus d’être le théâtre des ambitions impérialistes de la Chine et de l’Inde, il y a le danger d’une confrontation nucléaire entre Inde et Pakistan, les interventions américaines en Irak et en Afghanistan, le conflit permanent autour de l’Iran, le terrorisme islamiste, la fréquence croissante des actes de piraterie dans et autour de la Corne de l’Afrique et des conflits dus à la diminution des ressources halieutiques.

En fait, l’Océan Indien est une "interface" cruciale entre la vieille zone de tensions impérialistes au Moyen Orient, et celle où les tensions sont en train de croître en Asie du Sud Est, dans la Mer de Chine méridionale et dans tout le Pacifique. Bien qu’il y ait des spéculations sur la possibilité que l’Océan Indien puisse receler 40 % de la production mondiale de pétrole, et qu’il y a eu des explorations pétrolières récentes dans les mers de l’Inde, du Sri Lanka et du Myanmar, l’importance de cet océan s’est surtout accrue depuis que le déclin relatif de la puissance des États-Unis dans la région a laissé un vide qui est de plus en plus rempli par la Chine et l’Inde.

Il n’y pas que la Chine qui essaie de renforcer sa présence dans l’Océan Indien. Le Japon est prêt à participer aux efforts pour contenir la Chine et a promis au Myanmar, à la Thaïlande, au Vietnam, Laos et Cambodge, 7,18 milliards de dollars d’aide au développement dans les trois prochaines années pour contribuer à la construction d’infrastructure, y compris un train à grande vitesse, un port et des projets d’adductions d’eau. Mais c’est surtout le plus grand pays du littoral de l’Océan Indien, l’Inde, qui a traditionnellement une vision stratégique orientée vers le territoire, qui a été obligée de contrer la pénétration de la Chine dans l’Océan Indien. Il y a beaucoup en jeu pour l’Inde : elle importe quelques 70 % de son pétrole et de son gaz dont environ les deux-tiers sont acheminés via l’Océan Indien. L’Inde est le quatrième plus grand consommateur de pétrole du monde et dépend des cargaisons de brut en provenance des pays du Moyen Orient, y compris l’Arabie Saoudite et l’Iran. Elle importe aussi de grandes quantités de charbon d’Indonésie et d’Australie. Cette dépendance et le rôle crucial des voies maritimes le long de ses côtes ont rendu l’Inde très vulnérable côté mer. Bien sûr, l’émergence de l’Inde en tant que nouvel acteur régional a accru ses appétits impérialistes.

Géographique:

L’Inde - fermement sous l’emprise du cancer militariste

- 1494 reads

Historiquement, l’Inde a été considérée comme le joyau de la couronne par le colonialisme britannique. Quand, après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants coloniaux anglais n’ont plus été en mesure de la contrôler, ils l’ont divisée. Presque en même temps que la Corée et la Chine, l’ancien Raj a aussi été divisé en deux parties –le Pakistan dominé par les musulmans, et l’Inde multi-religieuse à majorité Hindou1. Les deux pays sont engagés dans une guerre froide permanente avec 4 guerres intenses depuis lors. Dès que l’indépendance a été déclarée en 1947, un conflit militaire a éclaté entre eux pour le contrôle du territoire contesté et stratégiquement vital du Cachemire. Le Pakistan a occupé un tiers du Cachemire, l’Inde en a occupé les trois cinquième (une partie du Cachemire est toujours occupée par la Chine). Dans la guerre indo-pakistanaise de 1965, l’Inde a attaqué le Pakistan sur tous les fronts à la suite de tentatives de troupes pakistanaises de s’infiltrer dans la partie du Cachemire contrôlée par l’Inde.

La guerre indo-pakistanaise de 1971 s’est menée sur la question de l’autonomie au Pakistan oriental, l’Inde a battu le Pakistan de façon décisive, ce qui a eu pour résultat la création du Bangladesh (note)2

En 1999, le Pakistan et l’Inde ont eu des accrochages frontaliers pendant 11 semaines dans la province septentrionale disputée du Cachemire. Ces dernières années, des attaques terroristes répétées -soutenues par le Pakistan- ont contribué à maintenir l’inimitié entre ces deux puissances nucléaires.

A l’époque de l’indépendance de l’Inde, la classe dominante indienne était encore capable de se tenir en dehors de la confrontation entre le bloc dirigé par les États-Unis et le bloc de l’Est dirigé par l’URSS. L’Inde a pris part à la création du Mouvement des non-alignés, fondamentalement parce que les principaux fronts de la confrontation entre les deux blocs était en Europe et en Asie du Sud Est (cf. la Guerre de Corée). En tant que membre des nations non-alignées3, l’Inde s’est coupée du soutien militaire des États-Unis, et a été forcée de se tourner vers la Russie pour les fournitures et équipements militaires et même pour certains investissements industriels, bien que le pays n’ait jamais fait partie du bloc russe. Cependant, la tentative de l’Inde de se tenir à l’écart de la confrontation Est-Ouest n’a pas empêché un clash avec la Chine et, en 1962, ces deux pays se sont engagés dans une courte guerre sur la frontière de l’Himalaya. La guerre a convaincu les militaires indiens de se réorienter sur la fabrication d’armes et d’améliorer les relations avec les États-Unis.

L’Inde fait face à deux ennemis jurés –le Pakistan et la Chine, cette dernière soutenant fortement le Pakistan. Malgré de nombreux efforts diplomatiques, les disputes sur la frontière entre l’Inde et la Chine n’ont pas disparu. L’Inde affirme que la Chine occupe plus de 36 000 km² du territoire indien dans l’Aksai Chin, le long de sa frontière au nord du Cachemire (communément appelé le secteur occidental) tandis que la Chine réclame plus 88 000 km² de l’État indien Arunachadal Pradesh (communément appelé le secteur oriental), au nord est. L’Inde héberge aussi depuis longtemps le Dalaï Lama et environ 100 000 réfugiés tibétains qui se sont enfuis après que la Chine ait annexé le Tibet en 1950. Ces dernières années, la Chine a aussi intensifié ses constructions militaires le long de la frontière indienne, en particulier au Tibet. Par exemple, l’aviation de l’Armée Populaire de Libération a établi au moins quatre bases aériennes au Tibet et 3 dans le sud de la Chine, capables de monter des opérations contre l’Inde.4

A l’exception des britanniques, tous ceux qui ont régné sur l’Inde avaient une vision orientée surtout sur le territoire. Depuis l’indépendance de l’Inde, les plus grands conflits dans lesquels le pays a été impliquée ou qui ont éclaté dans la région, (Afghanistan, Irak, Iran) ont eu lieu sur terre, sans grandes batailles en mer. Le développement rapide de la puissance navale indienne est un phénomène récent qui ne peut donc s’expliquer que par la confrontation générale qui se dessine en Asie. Après avoir fixé son regard surtout sur une menace du Pakistan et de la Chine sur son flanc nord-est, l’Inde fait maintenant face à un nouveau défi –défendre ses positions dans l’Océan Indien.5

Il n’est donc pas étonnant que l’Inde ait commandé à la Russie environ 350 tanks T-90S et quelques 250-300 avions de combat et qu'elle ait décidé de produire à peu près 1000 tanks en Inde même.6

Pour faire face à la stratégie chinoise du "collier de perles", la marine indienne a accru ses moyen maritimes en acquérant des porte-avions, des tankers et des bateaux pour le transport de troupes. Dans la prochaine décennie, l’Inde prévoit d’ajouter 100 nouveaux bateaux de guerre à sa force navale. L’Inde a maintenant la cinquième flotte du monde. Alors que ce pays continue à moderniser ses forces terrestres, et a besoin de garder des milliers de soldats mobilisés à ses frontières avec le Pakistan, l’armée chinoise a mis plus l'effort sur ses navires de haute mer et sur l’accroissement de ses capacités balistiques "hors zone".

L'Inde étant inférieure à la Chine sur le plan militaire et économique, l’expansion chinoise dans l’Océan Indien l'a obligée à chercher un allié dont les intérêts sont aussi opposés à ceux de la Chine. D’où la convergence d’intérêts entre les États-Unis et l’Inde. Il est révélateur que l’Inde, qui a pu dans les années 1950 rester en dehors de la zone des conflits majeurs entre l’Est et l’Ouest, soit poussée maintenant à une lutte de pouvoir avec la Chine et forcée de se rapprocher des États-Unis. L’Inde fait déjà annuellement plus de manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis que n’importe quel pays dans le monde. Malgré de fortes hésitations dans certaines parties de la classe dominante indienne, qui se méfient des États-Unis après tant d’années de liens étroits avec l’Union Soviétique, l’Inde et les États-Unis sont condamnés à un "partenariat". Les États-Unis n’ont d’autre choix que de favoriser la modernisation et l’armement de l’Inde. Dans ce contexte, ils ont tacitement ou directement soutenu les pas en avant qu’a fait l’Inde pour développer une puissance nucléaire –ce qui ne peut être vu, à la fois par le Pakistan et la Chine, que comme une menace directe.

"Avant tout, le raisonnement géostratégique d’une alliance entre les États-Unis et l’Inde est l’encerclement ou le "containment" de la République Populaire de Chine. L’Inde peut être le seul contre-poids à la Chine dans la région. L’autre raisonnement ou l’intention présidant à une telle coopération est la neutralisation de la Russie comme acteur en Asie Centrale et la sécurisation des ressources énergétiques à la fois pour l’Inde et pour les États-Unis. Les États-Unis ont aussi utilisé l’Inde dans le but d’essayer d’isoler l’Iran."7

Comme beaucoup de pays d’Asie du Sud-Est et comme la Chine, l’Inde a aussi intensifié sa course aux armements. Le budget de la défense, qui est en gros de 3,2 milliards de dollars en 2011 s’est accru de 151 % au cours de la dernière décennie. Les dépenses de l’Inde pour la défense vont augmenter de 17 % au cours de l’exercice financier 2012-2013. Le gouvernement prévoit que les dépenses militaires vont augmenter de 8,3 % par an dans les prochaines années. Les importations des principales armes se sont accrues de 38 % entre 2002-2006 et 2007-2011. L’Inde a dépensé quelques 12,7 milliards de dollars en armes, 80 % provenant de la Russie, entre 2007 et 2011, selon le SIPRI8.

L’Inde a établi des postes d’écoute au nord de Madagascar, aux Seychelles et sur l’Ile Maurice ; fin 2009, elle a réussi à coopter les Maldives comme participant au commandement de sa flotte du Sud. L’Inde a établi sa première base militaire en terre étrangère, à Ayni au Tadjikistan. Dans ce contexte, les derniers essais de missiles à longue portée font partie de la stratégie globale de l’impérialisme indien.

Le pays a commencé à développer des relations économiques et surtout militaires plus étroites avec la Japon et le Vietnam. L’Inde a fait du renforcement de ses liens avec le Japon une priorité, en accroissant les contacts au niveau militaire, la coopération au niveau maritime, les rapports commerciaux et les investissements. Tokyo, en retour, a engagé 4,5 milliards de dollars en prêts bonifiés dans la construction de la voie ferrée destinée au transport entre Delhi et Mumbai. Une déclaration commune sur la sécurité a été signée en 2008 avec le Japon, qui stipule que leur partenariat est "un pilier essentiel pour la future architecture de la région" 9 Le Japon a participé à plusieurs reprises à des manœuvres navales aux Malabar dans l’Océan Indien. Non seulement l’Inde se sent particulièrement menacée, par la connexion entre Chine et Pakistan, elle est aussi alarmée par le soutien financier et militaire grandissant de la Chine au Sri Lanka stratégiquement important. L’attitude du régime au Myanmar, qui pendant des années a eu des liens privilégiés avec la Chine, est un autre facteur d’incertitude. L’Inde est donc confrontée à la fois sur ses frontières à l’ouest, au nord, au sud et à l’est et le long de ses côtes à une pression croissante de la Chine. Comme on l’a dit plus haut, l’armée indienne est bloquée par la défense permanente de ses frontières terrestres. La Chine fait des incursions périodiques dans l’État indien du nord, l’Arunachal Pradesh, qui a une frontière avec le Tibet et est revendiqué par Beijing comme étant sien. La Chine, pour contrer le soutien des États-Unis à la puissance nucléaire indienne, a vendu deux nouveaux réacteurs nucléaires au Pakistan. De plus, l’Armée Populaire de Libération est présente dans les zones du Cachemire administrées par le Pakistan de l’Azad Kashmir et du Giltit-Baltistan. Avec la Chine qui contrôle déjà un cinquième de Jammu et du Cachemire, l’armée indienne est face à la réalité d’une présence chinoise des deux côtés, est et ouest, de la fragile région du Cachemire.

Comme nous le verrons plus loin, les intérêts antagoniques dans l’Océan Indien et la stratégie d’armement et de recherche d’alliés recèlent beaucoup d’éléments imprévisibles. Par exemple, début 2008, l’Inde a lancé un satellite espion israélien (TechSAR/Polaris) dans l’espace. Le satellite israélien semblait principalement viser l’Iran. Israël fournit l’Inde en technologie électronique de pointe et il y a des indications qui montrent une coopération plus étroite entre les États-Unis, l’Inde et Israël10 Dans ce contexte de tensions croissantes en Asie, l’Inde fait partie d’un ensemble naval majeur qui va de la côte de l’Afrique de l’Est et de la Mer d’Arabie jusqu’aux rivages de l’Océanie. À côté des flottes américaines et des alliés des États-Unis dans l’OTAN, les flottes de l’Iran, de l’Inde, de la Chine, du Japon, et de l’Australie ont étendu leur présence, avec la justification des problèmes réels causés par les actes de pirateries, en tant que11 Du point de vue international, cela montre le contraste entre d'une part les vieux pays industriels, asphyxiés par le poids croissant de la crise économique, qui ont été forcés de réduire ou de geler leurs dépenses militaires et, d'autre part tous les pays émergents en Asie qui accroissent leurs budgets d’armement. Selon les dernières données fournies par le SIPRI, les 5 plus grands importateurs d’armes en 2007-2011 sont tous des États asiatiques. L’Inde est celle qui reçoit le plus d’armes dans le monde, représentant 10 % du total des armes importées, suivie par la Corée (6 %), le Pakistan (5 %), la Chine (5 %) et Singapour (4 %). 30 % du volume des importations internationales d’armes sont à destination de ces cinq pays, selon le SIPRI. Cette constitution simultanée d’un armement moderne dans la région du Pacifique asiatique et dans l’Asie du Sud-est se fait à une échelle et à une vitesse jamais vues depuis la course aux armements de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union Soviétique.

Alors que les tensions grandissent en Asie orientale et en Asie du Sud Est, l’escalade récente des tensions au Moyen Orient fait que, très vraisemblablement, toute aggravation des conflits au Moyen-Orient et dans la région va avoir des répercussions importantes sur les constellations impérialistes en Asie.

1 La partition a été une des plus grandes opérations de l’histoire de purification ethnique, déplaçant jusqu’à 10 millions de personnes et faisant jusqu’à un million de morts.

3 Le Mouvement des Non-Alignés a été fondé en 1961 à Belgrade, par les dirigeants de la Yougoslavie, l’Egypte, l’Inde et l’Indonésie. Il essayait de créer un espace entre les deux blocs en jouant l’un contre l’autre. Sa marge de manœuvre peut être évaluée d’après le fait que le Cuba de Castro – à l’époque dépendant de la Russie pour sa survie – en était aussi un membre.

6 Source : https://www.defense [27] industrydaily.com/indian-army-wants-to-add-another-1000-190-tanks-by-2020-updated-02697/

7 Voir : https://www.globalresearch.ca/geo-strategic-chessboard-war-between-india... [28], Geostrategic chessboard : War between India and China ? by Mahdi Darius Nazemroaya, October 2009.

8 Stokholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org.media/pressreleases/rise-in-international-arms-tra... [29]

Géographique:

- Inde [3]

Le point chaud le plus ancien et le danger de contagion en Orient

- 839 reads

Pendant les soixante dernières années, le Moyen-Orient a été le théâtre de conflits et de guerres sans fin (Israël-Palestine, Afghanistan, Irak, Iran et maintenant la Syrie). Jusqu’à récemment, l’Asie de l’Est et du Sud-Est n’avait jamais été fortement impliquée dans ces conflits. Mais les rivalités entre les plus grandes puissances asiatiques et les antagonismes entre la Chine et les États-Unis se font de plus en plus sentir également dans les différents conflits au Moyen Orient.

Le Pakistan est courtisé à la fois par les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont besoin du Pakistan pour contrer les différentes variétés de terrorisme qui opèrent dans ce pays et en Afghanistan. Cependant, les factions de la classe dominante au Pakistan ne veulent pas toutes être soumises aux États-Unis. L’engagement du Pakistan dans les guerres américaines déstabilise encore plus le pays (par exemple, les récentes frappes aériennes au Pakistan révèlent la nouvelle stratégie "frapper et tuer", visant les "terroristes" et qui embrasent des régions encore plus grandes du pays). Cette déstabilisation œuvre de plusieurs façons contre la Chine qui, elle, veut un Pakistan fort contre l’Inde.

En ce qui concerne l’Afghanistan, l’Inde a participé aux côtés des forces dirigées par les américains à la mise en place d’un "dispositif de sécurité" en Afghanistan, sous les yeux méfiants de la Chine. Beijing a, de son côté, signé des contrats économiques majeurs avec Kaboul.

L’aggravation du conflit autour de l’Iran a de grandes implications sur les rivalités en Asie. Alors que l’Iran jusqu’en 1978-79 était un avant-poste important du bloc américain contre la Russie, une fois le régime du Shah explosé et le pouvoir pris par les Mollahs, un fort anti-américanisme s’est développé. Plus l’hégémonie américaine faiblissait, plus l’Iran pouvait prétendre être une puissance régionale. Le défi iranien vis-à-vis des États-Unis devait inévitablement recevoir le soutien de la Chine. Au niveau économique, la Chine a bénéficié de l’espace laissé vacant par les sanctions imposées à l’Iran : elle est maintenant le plus grand partenaire commercial de l’Iran. Alors que Beijing s’engage de plus en plus économiquement avec l’Iran, la présence de l’Inde diminue. Elle craint d’être marginalisée en Iran au profit de la Chine, alors même que 12 % de sa consommation de Pétrole est importé d’Iran (le deuxième plus grand fournisseur après l’Arabie Saoudite) elle.

Bien que l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite soient des ennemis jurés, et malgré le soutien de la Chine au régime de Téhéran, la Chine a signé un pacte de coopération sur l’énergie nucléaire civile avec l’Arabie Saoudite, un pays qui fournit presque un cinquième de son pétrole à la Chine. La Chine est contrainte d’éviter les antagonismes avec ses fournisseurs importants de pétrole. C’est une expression de la pratique diplomatique versatile chinoise dans la région, qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quels que soient les antagonismes existant les différents "partenaires". La démarche de la Chine pour maintenir un équilibre dans ses liens avec l’Iran et les États arabes du Golfe, limite les choix économiques et militaires de l’Inde, parce que les saoudiens ont aussi établi des liens spéciaux avec le Pakistan, dont ils ont financé et encouragé le programme nucléaire pendant des années. Il est plausible que le Pakistan puisse secrètement transférer la technologie nucléaire à l’Arabie Saoudite –ce qui doit être vu comme une grande menace pour l’Iran et l’Inde. Cependant, d’autres facteurs rendent la constellation encore plus compliquée et contradictoire1

L’Iran a beaucoup d’ennemis dans la région. Par exemple, l’Arabie Saoudite, lourdement armée (qui projette d’acheter 600-800 tanks allemands et qui a signé récemment un contrat gigantesque pour 130 avions de combat avec les États-Unis)2, et l’Irak, contre qui il a mené une guerre pendant 8 ans dans les années 1980. Israël se sent vulnérable face à une attaque de missiles (nucléaires ?) iraniens et fait fortement pression sur les États-Unis pour frapper militairement les supposés sites nucléaires. Toute escalade autour de l’Iran va donc vraisemblablement créer de grands bouleversements entre les rivaux de l’Iran et ses défenseurs.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, tout conflit au Moyen Orient favorise le retour sur la scène de l’ex-leader de bloc, la Russie. En se liguant avec la Chine, la Russie s’oppose fortement à toute intervention militaire contre l’Iran, et fait tout ce qu’elle peut pour saper la stratégie américaine. La Chine et la Russie, toutes deux, doivent protéger l’Iran de la pression américaine, parce que si le régime de Téhéran tombait, cela renforcerait la position américaine au Moyen Orient et non seulement menacerait, la fourniture de pétrole à la Chine, mais encore affaiblirait la présence stratégique tant de la Russie et que de la Chine dans la région.

Le blocage de la situation impérialiste en Syrie pendant l’été 2012 ne peut se comprendre sans prendre en compte les manœuvres secrètes et la présence non dissimulée de la Chine, de la Russie et de l’Iran dans le conflit. Sans le soutien de ces trois puissances, les pays occidentaux –malgré leurs différences et d’autres facteurs qui les font hésiter– auraient pu être tentées d’intervenir militairement beaucoup plus rapidement.

Les liens chaotiques et contradictoires résultant des rivalités impérialistes au Moyen-Orient, où les conflits entre la puissance régionale, l’Iran, (appuyé par la Chine et la Russie) et les États-Unis (appuyés par Israël, l’Inde, l’Arabie Saoudite), de même que les tensions croissantes entre les puissances rivales locales auront des conséquences imprévisibles, non seulement sur les rivalités entre l’Inde et la Chine, mais à l'échelle de la planète toute entière.

Alors que les tensions au Moyen-Orient sont au centre de l’arène des rivalités impérialistes depuis plusieurs décennies, les tensions en Extrême-Orient et en Asie du Sud prennent rapidement leur élan. Bien qu’une escalade immédiate des rivalités culminant dans une guerre ouverte en Extrême-Orient ne paraisse pas une perspective immédiate, parce que nous sommes seulement au début de cette course, le renforcement militaire permanent et irréversible fait pressentir pour l'avenir un nouveau niveau de destruction.

Géographique:

- Afghanistan [34]

- Syrie [35]

- Arabie Saoudite [36]

- Pakistan [5]

- Asie [7]

- Moyen Orient [37]

Les conséquences du militarisme

- 1694 reads

En Asie, ce ne sont pas des puissances secondaires qui se font face mais les deux puissances les plus peuplées du monde : la Chine et l’Inde. En même temps, les plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, qui sont plus dépendantes l’une de l’autre que jamais, au niveau économique et financier, sont engagées dans une course aux armements. La zone de conflits concerne quelques-unes des voies maritimes les plus importantes du monde et il y a le risque, à long terme, d’un embrasement de l’Extrême-Orient jusqu’au Moyen-Orient, avec des répercussions imprévisibles sur toute l’économie mondiale. Alors qu'à l'occasion de la Première Guerre mondiale, les principales batailles avaient pris place en Europe et seulement très marginalement en Asie, un siècle plus tard, aujourd’hui, toute l’Asie avec ses deux océans et ses voies maritimes cruciales, s’est engouffrée dans la spirale mortelle. La capacité de destruction atteinte éclipse la puissance des bombes atomiques jetées sur Hiroshima et Nagasaki. Plus de 60 ans plus tard, en plus des États-Unis, une demi-douzaine de pays dans la région ont des armes nucléaires ou cherchent à en avoir : la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l’Iran, la Russie1.

Les États-Unis, la seule superpuissance restante dans le monde, se sentent très menacés par l’émergence de la Chine. Ceci les a forcé à réorienter leur stratégie militaire. Alors que jusqu’à maintenant 40 % de la flotte américaine opérait dans l’Océan Atlantique, Washington projette de déployer 60 % de la flotte américaine en Asie. La récente décision du président Obama de faire "pivoter" la puissance américaine vers l’Orient a conduit au redéploiement de 60 % de la flotte américaine dans le Pacifique. Les États-Unis doivent nécessairement faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encercler la Chine et donc s’adapter en conséquence au niveau militaire. Dans un certain sens, cette confrontation est une question de vie ou de mort pour les États-Unis.2

En mars 1946, Winston Churchill a fait son fameux discours sur le "rideau de fer" en décrivant la domination soviétique en Europe de l’Est : l’expression est entrée dans le langage commun durant les 43 années qui ont suivi, jusqu’à l’effondrement en 1989 du bloc formé autour de l’URSS. Un mois seulement avant (février 1946), George Kennan (basé à l’ambassade américaine à Moscou) faisait ses propositions de "containment" de l’URSS –propositions qui allaient constituer la base de la politique américaines vis-à-vis de l’impérialisme russe. Ces deux moments clefs illustrent une caractéristique importante de l’impérialisme dans le capitalisme décadent, à savoir la formation de blocs impérialistes qui est basée dans une grande mesure pas tant sur des intérêts communs que sur une peur commune de la menace du rival. Le bloc des Alliés, qui s’est confronté à l’Axe germano-italo-japonais n’a réellement commencé à exister qu’en 1941 –l’année où Roosevelt a signé l’accord Lend-Lease qui garantissait la fourniture d’armes à la Grande-Bretagne, et où la Russie entrait en guerre à la suite de son invasion par l’Allemagne (Opération Barbarossa) et l’ouverture de la guerre dans le Pacifique à la suite de l’attaque de Pearl Harbour par le Japon.

Le bloc Allié n’a duré que 11 ans et a fini d’exister avec l’anéantissement de l’Allemagne nazie et de l’Axe, alors que ce qui devenait à l'ordre du jour était une nouvelle confrontation entre un bloc russe basé sur l’occupation militaire de ses voisins (renforcée par une invasion quand nécessaire : Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968) et un bloc américain essentiellement basé sur la crainte commune de l’URSS. Quand la désintégration de l’URSS a mis fin à la guerre froide avec une claire victoire de l'impérialisme américain, le ciment qui avait assuré la cohésion du bloc américain a disparu et ce dernier s’est disloqué.

Les États-Unis restent la puissance dominante de manière écrasante dans le monde, avec un budget militaire global plus grand que celui des dix plus grandes puissances combinés (45 % des dépenses militaires mondiales). Néanmoins, la montée en puissance régionale de la Chine représente une réelle menace potentielle pour ses voisins : le facteur "peur commune" est plus fort que les vieilles inimitiés et pousse à des séries d’alliances et de rapprochements visant à limiter la puissance chinois3. En clair, il y a deux pôles puissants dans la région –la Chine et les États-Unis– et les autres pays tendent à graviter autour de ces pôles.

Certaines de ces alliances sont apparemment stables : l’alliance de la Chine avec le Pakistan et la Corée du Nord, le regroupement Inde-Japon-États-Unis. En dehors de cela, il y a un paysage changeant de rivalités régionales : le Vietnam et les Philippines craignent la Chine mais ont leurs propres conflits territoriaux dans la Mer de Chine méridionale ; le Cambodge a une histoire compliquée de conflits avec le Vietnam. L’Indonésie a peur des ingérances australiennes depuis l’indépendance du Timor Oriental ; le Sri Lanka et le Bangladesh ont des raisons de craindre une Inde super puissante, et ainsi de suite. L’alliance de la Russie avec la Chine dans sa confrontation avec les États-Unis à propos de la Syrie et de l’Iran, de la Corée du Nord, est essentiellement une opportunité essentiellement régionale4.

Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est donc pas la formation imminente d’un nouveau système de blocs impérialistes mais plutôt l’émergence de certaines des mêmes tendances stratégiques et politiques qui avaient conduit à la formation des anciens blocs militaires. Il y a cependant une différence majeure. Les blocs, dans le système précédent étaient en grande partie en autarcie les uns par rapport les autres, (le commerce entre le COMECON et les pays de l’OCDE, ou entre la Chine sous Mao et le reste du monde, était insignifiant). La Chine et les États-Unis, et bien sur tous les pays de l’Asie du Sud Est, sont au contraire liés les uns aux autres par de puissants rapports et intérêts commerciaux et financiers.

Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est donc pas la formation imminente d’un nouveau système de blocs impérialistes mais plutôt l’émergence de certaines des mêmes tendances stratégiques et politiques qui avaient conduit à la formation des anciens blocs militaires. Il y a cependant une différence majeure. Les blocs, dans le système précédent étaient en grande partie en autarcie les uns par rapport les autres, (le commerce entre le COMECON et les pays de l’OCDE, ou entre la Chine sous Mao et le reste du monde, était insignifiant). La Chine et les États-Unis, et bien sur tous les pays de l’Asie du Sud Est, sont au contraire liés les uns aux autres par de puissants rapports et intérêts commerciaux et financiers.

Parmi toutes ces dépendances, celles entre la Chine et les États-Unis sont les plus fortes. La Chine détient plus d’obligations américaines que n’importe quel pays dans le monde (1,15 milliards de dollars), situation grâce à laquelle le capital américain a été capable de financer son déficit budgétaire astronomique, lui permettant ainsi de repousser les effets de la crise et bien sûr de financer son appareil militaire. En même temps, la Chine a besoin des États-Unis en tant que marché pour l’exportation de ses marchandises. Et pourtant les deux pays se considèrent l’un l’autre comme les principaux rivaux du monde, nécessitant qu'ils se mobilisent l'un contre l'autre. Les pays côtiers de la Mer de Chine du Sud dépendent tous de la Chine en tant que marché pour leurs produits et des investissements chinois dans leur économie, et la Chine a besoin tout autant de ces pays comme fournisseurs de matière première et comme marché.

Il est sûrement absurde d’imaginer que des pays aussi dépendants les uns des autres s’engagent dans une confrontation militaire qui nuirait autant à leurs propres intérêts.

De telles idées ne sont pas nouvelles, d’ailleurs elles datent du début du 20ème siècle quand le danger d’une confrontation impérialiste était une question immédiate et brûlante. Sans son étude de l’impérialisme de 1902, l’économiste anglais John Hobson dénonçait l’impérialisme comme étant le fruit de la domination économique du capital financier et pensait que le développement d’une véritable et vigoureuse démocratie pouvait agir comme antidote à ses dangers. En 1909, le futur prix Nobel, Norman Angell, un autre économiste britannique, publiait Europe’s optical illusion (L’illusion d’optique de l’Europe) dans lequel il démontrait que l’interdépendance économique des puissances européennes faisait que la guerre impérialiste entraînerait une ruine mutuelle, et était donc une entreprise irrationnelle.

Hobson et Angell posaient en effet la question d’un possible impérialisme "pacifique" ou d’un capitalisme débarrassé de ses défauts impérialistes. Des conceptions similaires ont fait leur chemin dans le mouvement ouvrier avant 1914 : Kautsky imaginait l’émergence d’une alliance générale "super impérialiste" des grandes puissances, dont les prémisses, pensait-il, pouvaient se trouver dans la coopération entre les puissances européennes (avec le Japon et les États-Unis) pour écraser la rébellion des Boxers en Chine.

Lénine répond sans ménagement à Kautsky et Hobson dans "L’impérialisme, stade suprême du capitalisme" : Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste (…) quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les guerres et, à leur tour, naissent de la guerre; elles se conditionnent les unes les autres, engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale"5 Dans un certain sens, Lénine et Angell avaient cependant une vision correcte : Angell montrait que la guerre dans l’économie capitaliste avancée ne pouvait mener qu’à la catastrophe alors que Lénine (comme Luxembourg l’avait fait avant lui) démontrait que le conflit impérialiste était malgré tout inhérent au capitalisme "à l’agonie" (pour employer l’expression de Lénine).

La situation en Asie du Sud-Est offre une illustration frappante de cette double réalité. Les plus petits pays de la région dépendent tous économiquement les uns des autres et de la Chine et cependant tous voient dans leur grand voisin, la Chine, une menace majeure et dépensent des sommes d’argent pharamineuses pour s’armer contre elle ! Pourquoi la Chine suscite-t-elle cet antagonisme de tous ces pays à son égard bien qu’elle soit dépendante d’eux économiquement et financièrement ? Pourquoi tant de bourgeoisies nationales se tournent vers les États-Unis en quête "d’aide", sachant qu’elles courent le risque d’un chantage de la part de ce pays ? Cela nous amène à la question plus profonde de pourquoi une dérive permanente vers le militarisme ? La question militaire "s’impose" d’elle-même –apparemment même contre la volonté de certaines factions de la classe dominante de ces pays.

Le fond du problème est que l’émergence économique d’un pays doit nécessairement s’accompagner d’une puissance militaire. Une simple compétitivité économique, aussi grande soit-elle, n’est pas suffisante à long terme. Chaque pays doit avoir accès à des matières premières, bénéficier des meilleurs flux de marchandises, c'est-à-dire assurer la libre circulation de ses voies maritimes et autres moyens de transport. Aucun pays, qu’il soit "déclinant" ou "émergent", qu'il soit un "perdant" ou un "gagnant" ne peut échapper à cette tendance inhérente au capitalisme.

Quand le capitalisme était encore dans sa phase ascendante, en expansion sur tout le globe terrestre, cette situation pouvait mener à des tensions, voire à des conflits (entre la Grande-Bretagne et la France pendant la guerre américaine d’indépendance ou en Inde par exemple6. Aujourd’hui, la situation est très différente : la planète toute entière est morcelée entre les différentes puissances impérialistes, grandes et petites, et la montée d’une puissance ne peut se faire qu’aux dépens d’une autre –il n’y a pas de situation "tout le monde est gagnant"

Ce n’est pas vrai seulement au niveau de la prospérité économique et de l’équipement militaire. L’activité humaine est aussi déterminée par des facteurs moins tangibles –qui n’en font pas pour autant moins partie de la base matérielle. Dans les affaires internationales, le prestige national est aussi important que la possession d’une puissance militaire, car le prestige d’une nation rend la force de sa menace convaincante, lui donnant le pouvoir (pour utiliser une expression favorite de la diplomatie britannique) de "boxer dans une catégorie supérieure à la sienne propre". L’empire byzantin a survécu longtemps après le déclin de sa puissance militaire, en partie grâce au prestige de sa richesse et au nom de Rome. Plus près de nous, d’abord les bolcheviks et ensuite –après la défaite de la révolution russe– les gouvernants staliniens de l’URSS, ont énormément surestimé la puissance de l’empire britannique gravement affaibli par la Première Guerre mondiale. Même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont pensé pendant un moment qu’ils pouvaient laisser les armées anglaises défendre le front contre l’URSS en Europe, tel était le pouvoir persistant du mythe impérial britannique. 7

La capacité de faire de grandes manifestations extravagantes est cruciale pour le prestige –d’où les dépenses colossales d’au moins 16 milliards de dollars pour les Jeux Olympiques de 2008 à Beijin8. Plus importante malgré tout est la capacité à exercer une domination militaire, spécialement dans sa propre zone immédiate.

Ainsi, au commencement de l’époque impérialiste, çà a été la puissance montante , l’Allemagne, qui a commencé à défier l’impérialisme britannique dominant en mettant en œuvre (en 1889) un plan ambitieux d’expansion navale destiné explicitement à concurrencer la puissance de la Flotte Royale. C’était, et ce ne pouvait être perçu par la Grande-Bretagne que comme une menace mortelle sur ses voies maritimes et son commerce, dont le pays était et est complètement dépendant.

Le parallèle avec la situation d’aujourd’hui est frappant, jusque dans les protestations des puissances impérialistes quant à leurs intentions pacifiques. Le Chancelier von Bülow parlait ainsi en 1900 : "J’ai expliqué (…) que j’entends par une politique mondiale simplement le soutien et la mise en œuvre des tâches issues de l’expansion de notre industrie, de notre commerce, de la puissance de travail, de l’activité et de l’intelligence de notre peuple. Nous n’avions aucune intention de mener une politique d’expansion agressive. Nous voulions seulement protéger les intérêts vitaux que nous avons acquis dans le monde dans le cours naturel des événements"9. Et maintenant, c’est Hu Jin Tao en 2007 : "le gouvernement et le peuple chinois voudront toujours brandir le drapeau de la paix, du développement et de la coopération, développer une politique étrangère indépendante pour la paix, la sauvegarde des intérêts chinois en termes de souveraineté, sécurité et développement, et défendre ses buts en politique étrangère de maintenir la paix mondiale et de promouvoir un développement commun (…) La Chine s’oppose au terrorisme, à l’hégémonisme et aux politiques de pouvoir sous quelque forme que ce soit, et ne s’engage pas dans la course aux armements ou ne représente une menace militaire pour d’autres pays, et ne cherchera jamais l’hégémonie ni ne s’engagera dans l’expansion10.

Comme nous l’avons montré dans cet article, la Chine s’est engagée dans un vaste programme de réarmement et d’expansion de sa flotte avec le but de dominer son "chapelet d’îles intérieures". Malgré toutes les protestations des dirigeants chinois, cette politique menace inévitablement l’ensemble des positions américaines dans le Pacifique et met en danger, non seulement le transport maritime et le commerce des États-Unis, mais aussi leur prestige et leur crédibilité, en tant qu’allié de pays du Sud-Est asiatique qui se sentent aussi menacés par la montée de la Chine, en particulier le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines. Que les États-Unis soient conscients de cette menace, la "réorientation" par Obama de la puissance militaire américaine vers le Pacifique le démontre clairement. Presque 100 ans après la Première Guerre mondiale, le capitalisme n’a pas changé de nature : la compétition capitaliste dans la phase décadente représente plus que jamais une menace mortelle pour la survie de l’humanité. La responsabilité de la classe ouvrière mondiale, la seule puissance capable d’arrêter la guerre impérialiste n’a jamais été aussi grande11.

Dv/Jens, novembre 2012

2 Voir Le Monde Diplomatique, mars 2012, Michael Klare

3 Le cas du Vietnam illustre la tendance : le Vietnam, qui a été colonisé par la France et a subi les tapis de bombes de toutes sortes des États-Unis pendant plus d’une décennie, confronté au nouveau géant, la Chine, a commencé à chercher du soutien auprès des États-Unis et a, par exemple, ouvert son port à Cam Ranh Bay aux navires étrangers, poussant d’autres pays (en particulier les États-Unis, l’Inde, le Japon) à développer plus de muscles contre la Chine. L’histoire d’amour soudaine de la Junte au pouvoir au Myanmar avec la « démocratie », après des années passées sous l’aile de la Chine, peut aussi être vue comme une tentative de conquérir le soutien américain et occidental contre son voisin superpuissant.

4 Les différents regroupements autour de la Chine et des États-Unis, à la différence du vieux système des blocs, restent pour le moment en grande partie une affaire régionale, malgré les intérêts de la Chine en Afrique et au Moyen-Orient et la nervosité des puissances européennes confrontées à l’ours russe.

5 Chapitre "La critique de l'impérialisme". https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp.htm [38]

6 On pourrait penser que les guerres napoléoniennes, qui ont duré pendant 20 ans, sont en contradiction avec cela. Cependant, ces dernières doivent plutôt être vues probablement comme une continuation de la révolution française et du renversement révolutionnaire du féodalisme en Europe, plutôt que comme une guerre entre puissances capitalistes, même si elles en contiennent inévitablement quelques aspects.

7 Nous avons déjà soulevé ce point dans un article sur le programme spatial Apollo (https://en.internationalism.org/icconline/2009/10/apollo-11-lunar-landing [39])

8 Ce n’est pas nouveau : on pourrait faire remonter une « histoire du prestige » au moins aussi loin qu’aux cérémonies de potlatch des tribus indiennes nord-américaines, sinon plus loin encore.

9 Cité dans EJ Hobshawn, L’Age de l’Empire, éditions Cardinal, p. 302

10 Cité par Xinhua : https://news.xinhuanet.com/english/2007-10/15/content_6884160.htm [40]

11 Une analyse de la lutte de classe en Chine est en dehors du sujet de cet article, mais nous pouvons dire que la classe dominante chinoise est consciente de la menace qui vient "d’en bas" : le budget pour la sécurité intérieure de la Chine a récemment dépassé, pour la première fois, les dépenses militaires lorsque Beijing a intensifié la surveillance et la répression. En 2012, la Chine dépense 111,4 milliards de dollars pour la sécurité publique, ce qui inclut la police et les forces sécuritaires d’État – une somme qui officiellement excède même le budget de la défense. Voir https://www.reuters.com/articles/2012/03/05/us-china-parliament-security... [41].