ICConline - octobre 2013

- 1050 reads

Le pacifisme des Verts au service de l'impérialisme

- 1143 reads

"La non-violence comme mode de résolution des crises internationales représente une valeur constitutive de l’écologie politique". Voilà ce que le projet politique d'Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV) disait en 2012.

Le mouvement écologiste, toutes chapelles et appellations confondues, s’est en effet toujours rangé dans le camp du "pacifisme", une doctrine aussi vieille que la guerre et qui depuis deux siècles a pris une ampleur à la hauteur du déchaînement guerrier que le capitalisme a offert à l’humanité.

Pour le pacifisme, la résolution des conflits et oppositions ne peut se faire par la guerre. Tout, soi-disant, doit être fait pour que cette issue fatale ne soit pas mise en œuvre. Un retour même superficiel sur l'histoire contemporaine permet de constater la grande efficacité de cette ligne de conduite…

Dans une vision plus radicale, c’est la violence même, sous toutes ses formes, qui doit être exclue des rapports humains et sociaux. C’est dans cette acception que se rangent manifestement les écologistes français en faisant de la non-violence un pilier de leur doctrine politique.

Dès lors, on est en droit de se demander comment ils pensent pouvoir mener une action militaire non-violente en Syrie ou au Mali. C’est sans doute que la non-violence est à géométrie variable selon que les intérêts du pays sont en jeu ou pas !

Après avoir soutenu l’intervention française au Mali, les écologistes vont maintenant plus loin en se plaçant à l’initiative de pressions sur le gouvernement pour une intervention (non-violente, forcément) face à Bachar El-Assad. Fin août, David Durand, secrétaire national du parti Vert français déclarait dans un communiqué de presse : "pour EELV, une intervention, y compris militaire, nonobstant l’utilisation de la Russie et de la Chine de leur droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, est à ce stade inéluctable". Fin août toujours, Daniel Cohn-Bendit fulmine à la radio sur un possible veto au conseil de sécurité de l’ONU : "Il faut abolir le droit de veto et donc je demande une initiative de l’Europe donc de la France".

Peut-être que leur sensibilité écologiste leur fera mettre une fleur à leur fusil, mais quoiqu’il en soit, les Verts sont bien décidés à prendre les armes. Pourquoi un tel "revirement" ? Pourquoi une telle "trahison" de leur "non-violence" viscérale ?

La réponse tient dans la nature même du pacifisme. Avant chaque conflit impérialiste, le discours pacifiste sort de son hibernation, avec toujours le même résultat : anesthésier les esprits ! Le pacifisme n’est pas une forme de résistance à la guerre, il en est au contraire le préparateur.

La bourgeoisie ne peut pas faire la guerre sans enrôler le prolétariat sous ses uniformes. Même si la guerre est de plus en plus technologique et robotisée, d’une part, elle ne l’est pas complètement, des soldats s’entretuent toujours sur les champs de bataille, et d’autre part, un conflit militaire implique un "effort de guerre" des puissances engagées, un effort tous azimuts justifié par la nécessité de se sacrifier pour une prétendue "paix" et "liberté".

C’est pour cela que le prolétariat constitue toujours un obstacle potentiel aux ambitions guerrières de la bourgeoisie : il lui faut d’abord s’assurer que la classe ouvrière sera suffisamment faible pour ne pas réagir avant même d’envisager de s’engager dans un conflit.

La bourgeoisie doit compter sur tous les moyens pour bâillonner le prolétariat et parmi l’arsenal dont elle dispose, il y a le nationalisme, bien sûr, qui fait vibrer la corde patriotique et la peur de l’étranger, du dictateur, du "barbare". Le nationalisme cherche à faire adhérer le prolétariat à la doctrine impérialiste de la bourgeoisie par la diabolisation d'une autre ou d’autres nations rivales.

Pour ceux qui n’adhèrent pas, il y a alors le pacifisme. Le pacifisme permet d’encadrer théoriquement le réflexe prolétarien de refus de la guerre. Avant même qu’une réflexion ne s’engage dans la classe sur la nature de la guerre et sur les intérêts qu’elle défend, la bourgeoisie oriente ce refus vers le "refus de la violence" en soi, le "refus de la guerre" en soi.

Le pacifisme symbolise l’impuissance absolue. Il théorise la guerre comme étant un moyen facultatif de régler des crises alors même que dans le capitalisme, la guerre est un fléau inéluctable. De ce fait, le pacifisme contribue à masquer la nature du capitalisme et de l’impérialisme, en stérilisant la réflexion pour museler la réaction ouvrière à la guerre. En cela, ils sont d'excellents auxiliaires qui contribuent réellement à préparer la guerre.

Les écologistes continuent ainsi à se construire une réputation de parti bourgeois, de gouvernement, fiable et loyal. Leur contribution à la boucherie impérialiste est bien réelle et peu importe que la guerre soit un fléau environnemental en plus d’être un désastre humain. Se faire une place en tant que parti bourgeois dans l'échiquier politique en est le prix.

La bourgeoisie française sait qu'elle peut compter sur la participation des Verts et sur leur loyauté au capital. Elle trouve en eux de fidèles serviteurs de ses intérêts de classe et il est vrai qu'ils ne ratent jamais une occasion de le démontrer ouvertement.

Il ne faut se faire aucune illusion sur "l’alternative écologiste" ! Les écologistes sont des défenseurs du capitalisme et sont en ce sens des ennemis de la classe ouvrière.

GD (19 septembre)

Rubrique:

Les mouvements sociaux au Brésil de juin 2013: la crise du capital et l’austérité déchaînent l'indignation des masses

- 1814 reads

Un "spectre hante le monde" : le spectre de l'indignation. Un peu plus de deux ans après le "Printemps arabe" qui a ébranlé par surprise les régimes de différents pays d'Afrique du Nord et dont les effets se font encore sentir, deux ans après le mouvement des Indignés en Espagne et des Occupy aux États-Unis, des mouvements ont secoué la Turquie tandis que le Brésil connaissait une vague de manifestations, cette dernière parvenant à mobiliser des millions de personnes dans plus de cent villes, avec des caractéristiques inédites pour ce pays.

Ces différents mouvements se sont produits dans des pays très différents et très éloignés géographiquement, mais partagent pourtant des caractéristiques communes : leur spontanéité, une répression brutale de l'État, leur massivité, une participation majoritaire de jeunes, notamment à travers les réseaux sociaux... Mais le dénominateur commun qui les caractérise est une grande indignation face à la détérioration des conditions de vie provoquée par la profondeur d'une crise qui ébranle les fondements du système capitaliste et a connu une accélération importante depuis 2007. Cette détérioration s'exprime par une précarisation accélérée du niveau de vie des masses ouvrières et une grande incertitude face à l'avenir parmi la jeunesse prolétarisée ou en voie de prolétarisation. Ce n'est pas un hasard si le mouvement en Espagne a pris le nom d’Indignados, et qu'au sein de cette vague de mouvements sociaux massifs, il est celui qui est allé le plus loin dans la remise en cause du système capitalisme comme dans ses formes d'organisation à travers des assemblées générales massives.

Ces mouvements, comme on l'a vu, peuvent surgir dans n'importe quelle partie du monde et chaque fois pour des motifs apparemment insignifiants. Ils sont révélateurs du fait que les luttes sociales tendent à s'imposer au premier plan sur la scène mondiale. Par leurs revendications et leurs méthodes de lutte, ils s'opposent à l'État bourgeois et aux partis qui le représentant, qu'ils soient de droite ou de gauche, et s'inscrivent dans la perspective de la lutte du prolétariat mondial pour la destruction du mode de production capitaliste qui se montre incapable de garantir le développement de l'humanité, sans compter la menace potentielle que représente ce système pour sa survie. Nous sommes ainsi en présence des premiers signes de l'évolution souterraine de cette "vieille taupe" à laquelle se référait Marx et qui commence à saper les fondements de l'ordre capitaliste et essaie de sortir à la surface.

Un mouvement prolétarien

Les mouvements sociaux de juin dernier au Brésil que nous avons salué et dans lesquels nous avons pu intervenir dans la mesure de nos moyens, revêtent une signification très importante à la fois pour le prolétariat brésilien, d'Amérique latine et celui du reste du monde, qui permet de dépasser dans une grande mesure le cadre régionaliste traditionnel de ce pays.

Ces mouvements massifs se distinguent radicalement des "mouvements sociaux" sous le contrôle de l'État, du Parti des Travailleurs (PT) et des autres partis politiques, tel que le Mouvement des Travailleurs ruraux sans terre (MST). De même, ils se différencient de mouvements qui ont surgi dans différents pays de la région dans les dernières décennies, comme celui en l'Argentine au début du siècle, des mouvements indigénistes en Bolivie et en Équateur, du mouvement zapatiste au Mexique ou du chavisme au Venezuela, qui ont été le résultat de confrontations entre fractions bourgeoises et petites-bourgeoises entre elles, se disputant le contrôle de l'État et la défense du capital national.

En ce sens, les mobilisations de juin au Brésil représentent la plus importante mobilisation spontanée de masses dans ce pays et en Amérique latine de ces 30 dernières années. C'est pour cela qu'il est fondamental de tirer les leçons de ces événements d'un point de vue de classe.

Il est indéniable que ce mouvement a surpris la bourgeoisie brésilienne et mondiale, tout comme les organisations révolutionnaires aussi bien à l'intérieur qu'en dehors du Brésil, ainsi que les groupes et organisations qui l'avaient initialement favorisé. La lutte contre la hausse du prix des transports publics (qui font chaque année l'objet d'un accord entre les patrons d'entreprises de transport et l'État) ne fut que le détonateur du mouvement. Celui-ci a cristallisé toute l'indignation qui a fait son nid depuis quelque temps dans la société brésilienne et qui s'est manifestée notamment en 2012 avec les luttes dans la fonction publique comme dans les universités, principalement à São Paulo et dans les chantiers de grands travaux du programme d'accélération de la croissance (PAC) ; avec également de nombreuses grèves dans le pays contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l'éducation et de la santé au cours de ces dernières années.

À la différence des mouvements sociaux massifs qui se sont succédés dans différents pays depuis 2011, celui du Brésil a été engendré et s'est unifié autour d'une revendication concrète qui a permis la mobilisation spontanée de larges secteurs du prolétariat : contre la hausse de tarif des transports publics. Le mouvement a pris un caractère massif au niveau national dès le 13 juin, quand les manifestations de protestation contre la hausse appelées par le Movimento Passe Livre (MPL : mouvement pour le libre accès aux transports) à São Paulo, ont été violemment réprimées par la police. Cependant, pendant cinq semaines, outre de grandes mobilisations à São Paulo, se sont déroulées différentes manifestations autour de la même revendication dans différentes villes du pays, à tel point que, par exemple, à Puerto Alegre, Goiânia et d'autres villes, cette pression a contraint les gouvernements locaux à céder sur la hausse des tarifs de transports, après de dures luttes fortement réprimées par l'État.

Cela s'exprime clairement à travers le mouvement social de Goiânia le 19 juin : "À Goiânia, après cinq semaines de manifestations et un jour avant le sixième grand rassemblement, qui confirmait la présence dans la rue de dizaines de milliers de personnes, la préfecture dirigée par Paulo Gracia (du PT) et le gouverneur Marconi Perillo (du Parti Social-démocrate brésilien, PSDB –centre droit) ont tenu une réunion commune et ont décidé d'un commun accord la révocation définitive de l'augmentation du tarif des transports publics. Nous savons que cette révocation est le produit de la pression de plus d'un mois de mobilisation et de la crainte de la possibilité que les choses échappent totalement au contrôle de ce gouvernement provincial et aux entreprises contractuelles."

Le mouvement s'est d'emblée clairement inscrit sur le terrain prolétarien. Ces éléments se sont exprimés à un degré plus ou moins grand par l'extension et l'ampleur du mouvement et, bien que de façon minoritaire, à l´écart de mots d'ordre clairement nationalistes. En premier lieu, il faut souligner que la majorité des manifestants appartiennent à la classe ouvrière, principalement des jeunes ouvriers et des étudiants, en majorité issus de familles prolétariennes ou en voie de prolétarisation. La presse bourgeoise a présenté le mouvement comme une expression des "classes moyennes", avec la claire intention de créer une division entre les travailleurs. En réalité, la majorité de ceux catalogués comme classe moyenne sont des ouvriers qui reçoivent des salaires souvent moins importants que ceux des ouvriers qualifiés des zones industrielles du pays. Cela explique le succès et les sympathies qu'a éveillés cette mobilisation contre la hausse de prix des tickets de bus urbains, qui représentait une attaque directe contre les revenus des familles prolétariennes. Cela explique aussi pourquoi cette revendication initiale s'est transformée rapidement en une remise en cause dirigée contre l'État à cause du délabrement de secteurs tels que la santé, l'éducation et l'aide sociale et de plus en protestations contre les colossales sommes d'argent public investies à l'occasion de l'organisation de la coupe du monde de football de l'an prochain et pour les Jeux olympiques de 2016. Pour les besoins de ces événements, la bourgeoisie n'a pas hésité à recourir, par différents moyens, à l'expulsion forcée des habitants proches des stades : à la Aldeia Maracanã à Rio au premier semestre de cette année ; dans des zones convoitées par les promoteurs immobiliers de São Paulo en mettant le feu aux favelas gênant leurs projets. C'est cette situation qu'exprimait clairement le Bloco de Lutas Pelo Transporte 100% Público de Porto Alegre le 20 juin : "La lutte n'est pas seulement pour quelques centimes et ne concerne pas non plus que Porto Alegre, car la mobilisation prend une dimension nationale et va au-delà de la revendication sur les transports publics. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de dix villes qui ont annoncé la réduction du tarif des transports. Maintenant nous sommes des centaines de milliers de personnes à descendre dans la rue au Brésil, en lutte pour nos droits. Le thème de la coupe [du monde de football] est déjà présent dans les manifestations. La même masse populaire qui remet en question le système de transports met en question également les investissements publics par millions dans les stades, les déplacements de familles [du fait des aménagements urbains pour les besoins de la coupe du monde], le pouvoir de la FIFA et l'État d'urgence qui va restreindre les droits de la population."

Il était très significatif que le mouvement se soit organisé pour réaliser des manifestations autour des stades des villes où se déroulaient les matches de foot de la Coupe des Confédérations, en vue d'obtenir une forte médiatisation et autour du rejet du spectacle préparé au bénéfice de la bourgeoisie brésilienne ; et aussi autour de la brutale répression de l'État contre les manifestants autour des stades, responsable de la mort de plusieurs manifestants. Dans un pays où le football est le sport national, que la bourgeoisie a évidemment su utiliser comme un défouloir nécessaire au contrôle de la société, les manifestations des prolétaires brésiliens constituent une leçon pour le prolétariat mondial. La population brésilienne est réputée pour aimer le football, mais cela ne l'a pas empêchée de refuser l'austérité pour financer les dépenses somptuaires que représente l'organisation des événements sportifs que prépare la bourgeoisie pour montrer au monde entier qu'elle est capable de jouer dans la cour "des grands de ce monde". Pour leur quotidien, les manifestants exigeaient une qualité de services publics du "type FIFA". Les mouvements de juin ont gâché la fête que voulait préparer la bourgeoisie brésilienne.

Du côté de ces revendications, le mouvement a montré son indignation envers les hauts niveaux de décomposition qu'affiche la bourgeoisie brésilienne, en s'en prenant aux institutions les plus représentatives de la gabegie, de la corruption, de l'oisiveté et de l'arrogance de l'État brésilien : à Brasilia, la capitale, ils se sont emparés des installations du Congrès et ont essayé d'entrer dans le palais d'Itamaraty, symbole de la politique extérieure de l'État ; à Rio de Janeiro, ils ont essayé de pénétrer dans l'Assemblée législative d'État, et plusieurs habitants des favelas, parmi lesquels ceux de Rocinha, ont protesté devant la résidence du gouverneur de Rio ; à São Paulo, ils ont essayé de pénétrer dans la préfecture et dans l'Assemblée législative provinciale ; à Curitiba, ils ont tenté de rentrer au siège du gouvernement provincial. Fait également très significatif, il y a eu un rejet massif des partis politiques (surtout du PT) et des organisations syndicales ou étudiantes soutenant le pouvoir : à São Paulo, plusieurs de leur membres ont été expulsés des manifestations parce qu'ils arboraient des bannières ou des signes d'appartenance au PT ou à la CUT comme à d'autres organisations et partis de gauche, électoraux ou pas, comme le PSTU, le PSOL, le PC du Brésil, le PCB et à des syndicats.

D'autres expressions du caractère de classe du mouvement se sont manifestées bien que de manière minoritaire. Dans le feu du mouvement se sont tenues plusieurs assemblées, bien qu'elles n'aient pas les mêmes caractéristiques de celles des Indignés en Espagne. Par exemple, celles de Rio de Janeiro et de Belo Horizonte, qui se sont nommées "Assemblées populaires et égalitaires", se proposaient de créer un "nouvel espace spontané, ouvert et égalitaire de débat” au sein desquelles il est arrivé que participent plus de 1000 personnes.

Ces assemblées, bien qu'elles aient démontré la vitalité du mouvement et la nécessité d'auto-organisation des masses pour imposer leurs revendications, ont présenté plusieurs faiblesses :

même si plusieurs autres groupes et collectifs ont participé à leur organisation, elles ont été animées par les forces de gauche et gauchistes du capital qui ont principalement enfermé leur activité dans la périphérie des villes ;

leur objectif principal était d'être des moyens de pression et des organes de négociation avec l'État, pour des revendications particulières d'amélioration propres à telle ou telle communauté ou ville. Elles tendent par la même occasion à s'affirmer comme des organes permanents ;

elles prétendaient être indépendantes de l'État et des partis ; mais elles ont bel et bien été noyautées par les partis et les organisations pro-gouvernementales ou gauchistes qui y ont anéanti toute expression spontanée ;

elles ont mis en avant une vision localiste ou nationale, luttant contre les effets et non contre les causes des problèmes, sans remettre en cause le capitalisme.

Dans le mouvement, plusieurs références explicites aux mouvements sociaux d'autres pays se sont également exprimées, principalement celui de Turquie, lequel s'est référé aussi à celui du Brésil. Malgré le caractère minoritaire de ces expressions, elles n'en constituent pas moins un révélateur de ce qui est ressenti comme commun aux deux mouvements.

Dans différentes manifestations, on a pu voir ainsi déployées des banderoles proclamant : "Nous sommes Grecs, Turcs, Mexicains, nous sommes sans patrie, nous sommes des révolutionnaires" ou des pancartes portant l'inscription : "Ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas la Grèce ; c'est le Brésil qui sort de l'inertie."

À Goiânia, le Frente de Luta Contra o Aumento (Front de Lutte Contre l'Augmentation) qui regroupe différentes organisations de base soulignait la nécessaire solidarité et le débat entre les différentes composantes du mouvement : "NOUS NE DEVONS PAS CONTRIBUER À LA CRIMINALISATION ET À LA PACIFICATION DU MOUVEMENT ! NOUS DEVONS RESTER FERMES ET UNIS ! Malgré les désaccords, nous devons maintenir notre solidarité, notre résistance, notre combativité et approfondir notre organisation et nos discussions. De la même manière qu'en Turquie, pacifiques et combatifs peuvent coexister et lutter ensemble, nous devons suivre cet exemple."

La grande indignation qui a animé le prolétariat brésilien peut se concrétiser dans la réflexion suivante de la Rede Extremo Sul, réseau des mouvements sociaux de la périphérie de São Paulo : "Pour que ces possibilités deviennent réalité, nous ne pouvons pas laisser canaliser sur des objectifs nationalistes, conservateurs et moralistes, l'indignation qui s'exprime dans les rues ; nous ne pouvons pas permettre que les luttes soient capturées par l'État et par les élites en vue de les vider de leur contenu politique. La lutte contre l'augmentation du prix des transports publics et contre l'état déplorable de l’entretien de ce service est directement liée à la lutte contre l'État et les grandes corporations économiques, contre l'exploitation et l'humiliation des travailleurs, et contre cette forme de vie où l'argent est tout et les personnes ne sont rien."

Les mobilisations au Brésil viennent de loin…

La bourgeoisie brésilienne, comme chaque bourgeoisie nationale y aspire, a œuvré depuis des décennies pour faire du Brésil une grande puissance continentale et mondiale. Pour arriver à ses fins, il ne suffisait pas de disposer d'un immense territoire qui occupe quasiment la moitié de l'Amérique du Sud, ni de compter sur d'importantes ressources naturelles ; il était nécessaire de créer les conditions pour maintenir l'ordre social, surtout le contrôle sur les travailleurs, moins par un joug militaire qu’à travers les mécanismes plus sophistiqués de la démocratie. Dans ce but, elle a préparé une transition relativement "douce" dans les années 80 d'un régime de dictature militaire vers une démocratie républicaine ; cet objectif a été atteint sur le plan politique avec la formation de deux pôles : l'un regroupant les forces de droite formées par deux partis constitués dans les années 80, comme le PSDB (composé par des intellectuels de la bourgeoisie et de la petite- bourgeoisie) et des partis de droite liés aux représentants de la dictature (PMDB, DEM, etc.) ; l'autre de centre-gauche que s'est structuré autour du PT, avec une assise importante au niveau populaire, mais principalement au niveau des ouvriers et des paysans. De cette manière s'est établie une sorte d'alternance de gouvernements de droite et de centre-gauche, reposant sur des élections "libres et démocratiques", indispensable pour pouvoir fortifier le capital brésilien sur l'arène mondiale.

La bourgeoisie brésilienne est parvenue ainsi à renforcer son appareil productif et à affronter le plus dur de la crise économique des années 90, pendant que, sur le plan politique, elle a réussi à créer une force politique autour du PT, qui, en raison de sa jeunesse, a réussi à intégrer des organisations et des dirigeants syndicaux, des membres de l'église catholiques adeptes de la "théologie de la libération", des trotskistes qui considéraient le PT comme un parti révolutionnaire de masses, d'intellectuels, d'artistes et d'éléments démocrates. Le PT représentait la réponse de la bourgeoisie de gauche brésilienne après l'effondrement du bloc russe en 1989 qui avait affaibli les composantes de la gauche du capital au niveau mondial ; de cette manière elle a réussi ce que lui enviaient les autres bourgeoisies de la région : créer une force politique qui lui a permis de contrôler les masses paupérisées mais surtout de maintenir "la paix sociale". Cette situation s'est consolidée avec l'accession du PT au pouvoir en 2002 en utilisant le charisme et l'image ouvriériste de Lula.

C'est ainsi qu'au cours de la première décennie du nouveau siècle, l'économie brésilienne est parvenue à se hisser au septième rang mondial selon la Banque mondiale, à tel point qu'à l'heure actuelle, elle fait partie de la "crème" du prétendu "groupe des pays émergents" dits BRICS ; de plus, la bourgeoisie mondiale salue le "miracle brésilien" réussi sous la présidence de Lula, qui, selon ses dires, est censé avoir permis de sortir de la pauvreté des millions de Brésiliens et de faire accéder d'autres millions dans cette fameuse "classe moyenne". Ce que personne n'a jamais mentionné, ni le PT, ni Lula, ni le reste de la bourgeoisie, c'est que cette "grande réussite" s'est effectuée en utilisant une partie de la plus-value pour la distribuer sous forme de miettes aux couches les plus paupérisées, alors que dans le même temps la précarisation des masses travailleuses s'accentuait.

La crise en toile de fond

Quand l'accélération de la crise économique s'est manifesté en 2007, dont les effets affectent encore l'économie mondiale 6 ans plus tard, Lula, comme d'autres dirigeants de la région, a déclaré que l'économie brésilienne était "blindée". Pendant que les principales puissances économiques chancelaient, l'économie brésilienne restait satisfaite d'elle-même. Même si le Brésil ne se trouvait pas dans l'œil du cyclone de la crise, il est indéniable que dans le cadre de l'interdépendance de l'économie mondiale, aucun pays ne peut échapper à ses effets, encore moins le Brésil qui dépend fortement de l'exportation de ses matières premières et de ses services. Nous en avons la preuve avec la Chine, le grand partenaire du Brésil dans le groupe des BRICS, dont l'économie est fortement affectée par la crise mondiale.

La crise demeure néanmoins la toile de fond de la situation au Brésil. Pour en atténuer les effets, la bourgeoisie brésilienne a développé une relance du marché intérieur avec une politique de grands travaux, provoquant un boom de la construction au niveau public comme privé, qui s'étend à des rénovations et des constructions d'infrastructures sportives pour les compétitions sportives de 2014 et 2016 ; tout en favorisant le crédit et l'endettement des familles pour relancer la consommation intérieure, du logement aux appareils électroménagers, politique qui a provoqué une augmentation des dépenses publiques et une hausse des impôts.

Les limites sont déjà tangibles au niveau des indicateurs économiques : déficit de la balance des paiements évaluée à 3 milliards de dollars américains au premier semestre de cette année, le plus mauvais résultat depuis 1995 et ralentissement de la croissance (prévision annuelle de 6,7% en 2013), mais surtout à travers la détérioration du pouvoir d'achat et des conditions de vie de la classe ouvrière en raison de l'augmentation du prix des produits de consommation et des services (dont les transports). De même, il y a une tendance très sensible dans la population à la diminution des emplois et à une croissance du chômage.

Ainsi, le mouvement de protestations au Brésil ne sort pas de nulle part. Il y a un ensemble de causes qui l'ont fait surgir, et qui non seulement se maintiennent mais qui s'aggravent avec l'approfondissement de la crise économique. A cause de le vague de protestations, l'État s'est vu forcé d'augmenter les dépenses sociales, mais en réalité la crise économique l'oblige à prendre des mesures pour réduire de telles dépenses. C'est pour cela que la présidente de la république Dilma Rouseff a déclaré qu'elle devait réduire les dépenses publiques.

Les pièges de la bourgeoisie

Comme on pouvait s'y attendre, la bourgeoisie brésilienne n'est pas restée les bras croisés dans sa confrontation à la crise sociale, qui, même apaisée, reste latente. Le seul résultat concret qui a été obtenu sous la pression des masses, a été la suspension de la hausse terriblement élevée des transports publics que l'Etat parviendra à compenser par d'autres moyens pour aider financièrement les entreprises de transports.

Au début de la vague de protestations, pour calmer les esprits, pendant que le gouvernement préparait une stratégie pour tenter de contrôler le mouvement, la présidente Dilma Rousseff déclarait, par l'intermédiaire d'une de ses porte-paroles, qu'elle considérait comme "légitimes et compatible avec la démocratie" la protestation de la population ; de son côté Lula, "critiquait" les "excès" de la police. Mais la répression de l'État n'a pas cessé, et les protestations de la rue non plus.

Un des pièges les plus élaborés contre le mouvement a été la propagation du mythe d'un "coup d'État" de la droite, rumeur propagée non seulement par le PT et le parti stalinien, mais aussi par les trotskistes du PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) et du PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) : il s'agissait d'une tentative de dévoyer le mouvement en le transformant en un appui au gouvernement de Dilma Rousseff, fortement affaibli et discrédité. Alors que la réalité des faits montrait précisément que la répression féroce contre les protestations de juin exercée par le gouvernement de gauche du PT ont été tout aussi, voire plus brutales que celle des régimes militaires, la gauche et l'extrême gauche du capital brésilien œuvraient à obscurcir cette réalité en identifiant le fascisme avec la répression ou les régimes de droite.

Vint également le rideau de fumée du projet d'une "réforme politique", mis en avant par Dilma Rousseff, avec pour objectif de combattre la corruption dans les partis politiques et d'enfermer la population sur le terrain démocratique en l'appelant à voter sur les réformes proposées.

Pour tenter de regagner une influence auprès des mobilisations sociales dans la rue, les partis politiques de la gauche du capital et les syndicats ont lancé plusieurs semaines à l'avance un appel à une "Journée nationale de lutte" le 11 juillet, présentée comme un moyen de protester contre l'échec des accords de conventions collectives de travail. Dans ce simulacre de mobilisation, toutes les organisations syndicales, aussi bien proches du gouvernement que de l'opposition, se sont donné la main.

De même, Lula, faisant étalage de sa grande expérience anti-ouvrière, a convoqué le 25 juin une réunion avec les dirigeants des mouvements contrôlés par le PT et le parti stalinien, y compris les organisations alliées du gouvernement chez les jeunes et les étudiants, dans le but explicite de neutraliser la contestation dans la rue.

Les forces et les faiblesses du mouvement

La grande force du mouvement a été que, depuis le début, il s'est affirmé comme un mouvement contre l'État, non seulement à travers la revendication centrale contre la hausse des tarifs des transports publics ; mais aussi avec sa mobilisation contre l'état d'abandon des services publics et contre l'orientation des dépenses en direction des spectacles sportifs. De même, l'ampleur et la détermination de la contestation ont contraint la bourgeoisie à faire marche arrière en retirant cette hausse dans plusieurs villes.

La cristallisation du mouvement autour d'une revendication concrète, si elle a constitué une force du mouvement, en a également constitué la limite, dès lors que celui-ci ne parvenait pas à aller au-delà. Il a marqué le pas lorsqu'il a réussi à imposer que soit annulée la décision de hausse de tarif des transports. Mais, de plus, il ne s'est pas compris comme un mouvement remettant en cause l'ordre capitaliste, aspect qui a été présent par exemple dans le mouvement des Indignés en Espagne.

La méfiance envers les principaux moyens de contrôle social de la bourgeoisie s'est traduite par le rejet des partis politiques et des syndicats, qui représente une faille sur le plan idéologique pour la bourgeoisie, marquée par l'épuisement des stratégies politiques qui ont émergé depuis la dictature et le discrédit des équipes successivement en place à la tête de l'Etat, aggravé par la corruption notoire en leur sein. Cependant, derrière un rejet indifférencié de la politique, réside le danger du rejet de toute politique, de l'apolitisme, qui constitue une faiblesse importante du mouvement. En effet, sans débat politique, il n'y a aucune possibilité d'avancée réelle de la lutte dont le sol nourricier est justement celui de la discussion pour comprendre la racine des problèmes contre lesquels on se bat, et qui ne peut se soustraire à une critique des fondements du système capitaliste.

Ce n'est donc pas un hasard si une faiblesse du mouvement a été l'absence d'assemblées de rues ouvertes à tous les participants où puissent se discuter les problèmes de société, les actions à mener, l'organisation du mouvement, son bilan et ses objectifs. Les réseaux sociaux ont constitué un moyen important pour la mobilisation et pour rompre l'atomisation. Mais ils ne pourront jamais remplacer le débat vivant et ouvert des assemblées.

Le poison du nationalisme n'a pas épargné le mouvement comme en ont témoigné la présence, dans les mobilisations, de nombreux drapeaux brésiliens et des mots d'ordre nationalistes, comme il n'était pas rare d'entendre l'hymne national dans les cortèges. Cela n'avait pas été le cas dans le mouvement des Indignés en Espagne. En ce sens, le mouvement de juin au Brésil a présenté les mêmes faiblesses que les mobilisations en Grèce ou dans les pays arabes, où la bourgeoisie a réussi à noyer la grande vitalité des mouvements dans un projet national de réforme ou de sauvegarde de l'Etat. Dans ce contexte, la protestation contre la corruption a bénéficié en dernière analyse à la bourgeoisie et à ses partis politiques, surtout ceux de l'opposition, qui, par ce moyen, espèrent retrouver un certain crédit politique dans la perspective des prochaines élections. Le nationalisme est une voie sans issue pour les luttes du prolétariat qui viole la solidarité internationale des mouvements de classe.

Malgré une participation majoritaire des prolétaires au mouvement, ceux-ci s'y sont impliqués de manière atomisée. Le mouvement n'est pas parvenu à mobiliser les travailleurs des centres industriels qui ont un poids important, surtout dans la région de São Paulo ; il ne l'a même pas proposé. La classe ouvrière, qui sans aucun doute a accueilli le mouvement avec sympathie et s'est même identifié à lui, parce qu'il luttait pour une revendication où elle reconnaissait ses intérêts, n'est pas parvenue à se mobiliser comme telle. Cette question de l'identité de classe n'est pas seulement une faiblesse au niveau de la classe ouvrière au Brésil, mais au niveau mondial. Ce comportement est en fait une caractéristique de la période où la classe ouvrière a du mal à affirmer son identité de classe, aggravée au Brésil par des décennies d'immobilité résultant de l'action des partis politiques et des syndicats, principalement le PT et la CUT.

Cette situation explique d'une certaine manière l'émergence de mouvements sociaux avec les caractéristiques de ceux qui ont surgi au Brésil, en Turquie, en Espagne, aux États-Unis, en Égypte, etc., où ce sont les nouvelles générations de prolétaires, beaucoup d'entre eux se trouvant sans emploi, qui se révoltent en comprenant que le capitalisme leur ferme toute possibilité d'avoir une vie décente et ressentent dans leur chair les souffrances de la précarisation de leur vie familiale.

En ce sens, les mobilisations au Brésil sont une source d'inspiration et laissent une grande leçon pour l'union du prolétariat brésilien et mondial : il n'y a pas de solution possible à nos problèmes dans le capitalisme ; cela dépend de la capacité du prolétariat a assumer sa responsabilité historique de lutter contre le capital, dans la recherche de son identité de classe à travers la solidarité non seulement du prolétariat au Brésil, mais au niveau mondial. C'est de cette manière que leur lutte convergera avec celle des jeunes prolétaires qui aujourd'hui se mobilisent contre le capital, et ce sera une référence pour eux.

Revolução Internacional, organe de presse du CCI au Brésil (09 août 2013)

Récent et en cours:

- Luttes de classe [2]

Rubrique:

Syrie: Derrière l'agitation diplomatique, l'impasse d'un système meurtrier

- 1589 reads

Le spectacle hideux et l’exhibition des cadavres d'enfants agonisants, suite à l'attaque aux armes chimiques du 21 août dernier près de Damas, ne sauraient émouvoir les dignitaires de ce monde, dont les réactions hypocrites n'étaient dictées que par des intérêts et des considérations impérialistes. Comme en témoignent les massacres aux gaz dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, l'utilisation d'armes chimiques destructrices au Vietnam et les bombardements atomiques au Japon, les grandes démocraties n'ont jamais hésité à utiliser les armes les plus meurtrières. Aujourd'hui, les déclarations affligées des chancelleries apparaissent d'autant plus hypocrites que les bombardements et les massacres de populations otages faisant plus d'une centaine de milliers de morts depuis l’éclatement de la guerre en Syrie, la politique sanglante de terreur et les millions de réfugiés fuyant la barbarie n'ont, jusqu'à présent, aucunement constitué une "ligne rouge" infranchissable pour la bourgeoisie.

Une aggravation des tensions et de la barbarie

Si l'usage des armes chimiques relevait probablement d'une provocation russo-syrienne (Bachar el Assad ayant été averti par Obama à plusieurs reprises en 2012 de ne pas franchir la "ligne rouge"), pour d'autres puissances rivales, dont les États-Unis et la France, cette "ligne rouge" ne constituait qu'un prétexte médiatisé à outrance et exploité politiquement pour préparer "l'opinion" à une éventuelle intervention militaire. Face à la tragédie en cours, les avertissements précipités, suivis de réactions contrastées des États, les rodomontades et tergiversations des chancelleries montrent la réalité d'un sordide bras de fer impérialiste dans lequel les populations ont moins de valeur qu'une guigne. Et ce sont précisément ces rapports entre les puissances belligérantes qui expliquent la durée du conflit et les souffrances atroces des populations. Car, en comparaison, sans ce degré de confrontation au sein de l'arène mondiale, les régimes balayés dans les pays du "Printemps arabe", comme la Libye, n'avaient pas fait long feu.

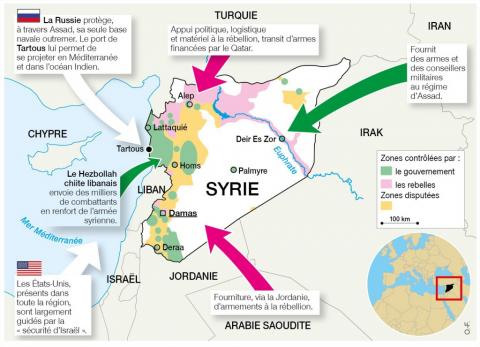

Au coup diplomatique de la Russie proposant de "placer sous contrôle international l'arsenal chimique de la Syrie" a répondu l'hypocrite "exploration des voies diplomatiques" des adversaires, dont l'impuissance politique semble désormais dicter presque exclusivement la conduite. Indépendamment de l'issue de cette nouvelle crise et des décisions que prendront les chancelleries, intervention militaire imminente ou pas, nous assistons à une spectaculaire montée en puissance des tensions guerrières dans cette poudrière, sur fond de chaos croissant où l'usage des armes apparaît de plus en plus nécessaire pour la classe dominante, comme un puissant engrenage devenu incontrôlable. La banalisation de l'usage d'armes chimiques, l'extension du conflit au Liban, la présence de vautours plus agressifs dans la région, comme le Qatar et l’Arabie Saoudite, mais aussi des puissances régionales comme la Turquie et l'Iran dont l'implication dans le conflit est une source particulière d'inquiétude pour Israël, sont autant de preuves que le conflit va bien au-delà des frontières de la Syrie. Ils illustrent la gradation inquiétante de la voracité des appétits.

Mais plus encore, la présence des grands requins impérialistes aux prises indique le niveau atteint par les tensions depuis la fin de la guerre froide. Ainsi, pour la première fois depuis 1989, nous nous trouvons devant un affrontement politique majeur entre les anciens leaders de blocs que sont les États-Unis et la Russie. Bien qu'affaiblie par la désintégration du bloc de l'Est et de l'URSS, cette dernière s'est ragaillardie après avoir mené une politique de terre brûlée, comme en Tchétchénie, en Géorgie et dans le Caucase durant les années 1990. La Russie s'accroche désormais à son point d'ancrage en Syrie pour tenter de maintenir à tout prix sa présence et sa liaison stratégique avec l'Iran, et limiter l'influence des Républiques sunnites rivales sur ses frontières méridionales, tout en maintenant un port en Méditerranée.

Cette aggravation des tensions se mesure également par le fait que la Chine s'oppose plus ouvertement aux États-Unis que par le passé. Alors que la puissance chinoise s'était éloignée de la Russie durant la période des blocs, neutralisée par le camp américain suite aux tractations et au voyage du président Nixon en 1972, elle redevient aujourd'hui un ennemi majeur qui inquiète particulièrement les États-Unis. Depuis l'effondrement de l'URSS et la relative montée en puissance de la Chine, la donne est en train de changer. Encouragée par ses avancées en Afrique, la Chine confirme sa volonté de renforcer ses appuis impérialistes, notamment en Iran et au Proche-Orient, pour assurer les voies de son approvisionnement énergétique. Son rôle de trouble-fête déstabilise encore plus fortement les rapports impérialistes.

C'est surtout l'affaiblissement et l'isolement de plus en plus évident des États-Unis, dont les tentatives pour jouer le rôle de gendarme du monde ont rencontré un échec cuisant en Afghanistan et en Irak, qui a permis le renforcement des puissances russe et chinoise. La seule comparaison de leur actuelle "intervention" en Syrie avec le rôle joué par les Etats-Unis lors de la première guerre du Golfe, en 1991, donne une idée de la profondeur de leurs difficultés. Utilisant l'invasion du Koweït par Saddam Hussein comme un prétexte pour exhiber leur supériorité militaire, ils avaient alors réussi à mettre sur pied une "coalition" impliquant non seulement un certain nombre de pays arabes, mais aussi les principaux membres de l'ancien bloc occidental qui avaient pourtant tenté de se libérer de l'emprise américaine suite à la désintégration du bloc de l'Est. L'Allemagne et le Japon, ne participant pas militairement à l'opération, soutenaient l'aventure, tandis que la Grande-Bretagne et la France étaient directement "appelées" pour les combats. Malade et agonisante, l'URSS en lambeaux de Gorbatchev n'avait rien pu faire pour barrer la route militaire de l'Amérique. Un peu plus d'une décennie plus tard, avec la seconde invasion de l'Irak, l'Amérique devait faire face à une opposition diplomatique plus active de l'Allemagne, de la France et la Russie. Ceci étant, lors des invasions de l'Afghanistan en 2001 et de l'Irak en 2003, les Etats-Unis pouvaient encore compter sur le soutien fidèle, diplomatique et militaire, de la Grande-Bretagne. La défection de cette dernière pour l'intervention envisagée en Syrie a contraint l'administration Obama à annuler les opérations et à se plier à l'option diplomatique mise en avant par Moscou. Le vote à la Chambre des Communes contre la proposition de Cameron soutenant une intervention militaire est un témoignage des profondes divisions qui existent au sein de la bourgeoisie britannique, résultant de la participation du pays aux bourbiers afghan et irakien. Mais surtout, il s'agit d'un indicateur sérieux montrant l'affaiblissement de l'influence américaine dans le monde. La découverte soudaine que la France, qui a soutenu et poussé à l'intervention, est "la plus vieille alliée" de l'Amérique, ne doit pas donner l'illusion que cette dernière va occuper le rôle de fidèle lieutenant que la Grande-Bretagne (nonobstant ses propres ambitions à rechercher un rôle plus indépendant) a joué dans la plupart des entreprises impérialistes des États-Unis depuis la fin de la guerre froide. L'alliance entre les Etats-Unis et la France est avant tout circonstancielle et donc peu fiable. À cela, nous pouvons ajouter les positions discrètement discordantes venant d'Allemagne, dont le rapprochement insidieux avec la Russie est une autre préoccupation pour Washington.

Comme on peut le voir, le "nouvel ordre mondial" que promettait la bourgeoisie au moment de la première guerre du Golfe, en 1990, n'a débouché que sur un panier de crabes où la loi de la jungle est la seule reconnue.

L’importance stratégique de la Syrie

Dans le cadre de ce nouveau bras de fer, la Syrie reste un enjeu stratégique très important. Historiquement, c'est assez tôt au XXe siècle que la Syrie moderne émerge en se libérant du joug ottoman. Durant la Première Guerre mondiale, mobilisant ses troupes, la Grande-Bretagne avait fait la promesse de lui accorder l'indépendance en cas de victoire, afin de mieux contrôler la région. Mais, dès 1916, suite aux accords secrets de Sykes/Picot[1] [4], la Syrie était cédée à la France par la Grande-Bretagne. Il s'agissait en fait de priver l'Allemagne de ses ambitions, elle qui avait déjà envisagé de construire une ligne de chemin de fer reliant Bagdad dans le but de "mettre les points stratégiques principaux de l'Empire turc en Asie mineure en communication immédiate avec la Syrie et les provinces arrosées par l’Euphrate et le Tigre".[2] [5] Aujourd'hui, du fait de l'insécurité croissante des voies maritimes traditionnelles passant par le Golfe persique, la Syrie redevient une des routes terrestres pour les hydrocarbures tant convoités. Ouverte par un couloir sur la côte méditerranéenne du Levant (où des armes venant de Russie sont acheminées aujourd'hui) et à l'Est vers les pays producteurs de pétrole, l'intérêt qu'elle suscite ne fait que croître.

Les tensions qui se développent sont donc en grande partie liées à cette place historiquement centrale de la Syrie dans la région. Elles sont aussi alimentées par l'opposition d’Israël[3] [6], dont les menaces sur la Syrie et surtout l’Iran se sont transformées en véritable ultimatum ne cessant d'inquiéter les grands parrains impérialistes. De plus, tandis que des puissances comme le Qatar et l'Arabie Saoudite fournissent des armes aux rebelles, la Turquie frontalière cherche à défendre ses intérêts en jouant sur la présence d'une minorité kurde au Nord du pays.

Et derrière ces forces se profile surtout la polarisation majeure autour de l'axe chiite, dont la place stratégique liée au détroit d'Ormuz, et donc à la route maritime du pétrole, conduit à une véritable course aux armements et à la présence accrue en mer de bâtiments de guerre, notamment issus de la flotte américaine. Ceci explique la volonté du gouvernement iranien de relancer son programme nucléaire (que Poutine soutient en proposant, par provocation, une "aide pour la construction d'une centrale nucléaire").

Vers un accroissement sans précédent du chaos

Jusqu'ici, le régime musclé et sanguinaire de Bachar el Assad signifiait pour l'ensemble des puissances impérialistes, États-Unis compris, une relative "stabilité" et une certaine "prévisibilité", appréciés par défaut de concurrents sérieux. Aujourd'hui, si l'opposition syrienne arrivait finalement à prendre le dessus, il est certain qu'une réaction en chaine entrainerait un chaos incroyable et totalement imprévisible. En effet, l'Armée syrienne de Libération (ALS) est aujourd’hui elle-même un véritable patchwork, et il n'existe pas d'opposition véritablement unie. Cet agrégat politiquement affaibli, malgré l'appui discret de forces pro-américaines et pro-européennes, vers lequel la circulation des armes se fait sans l'assurance d'un contrôle véritable, se trouve infiltré, ou tout au moins environné de groupes djihadistes terroristes, principaux pourvoyeurs d'armes aux rebelles dont bon nombre sont venus de l'extérieur de la Syrie, agissant bien souvent pour leur propre compte à la manière des seigneurs de guerre qui sévissent en Afrique. Ainsi, la possibilité pour des puissances occidentales de s’appuyer sur une véritable opposition alternative au régime en place est proche du zéro absolu.

Nous sommes là confrontés à un phénomène beaucoup plus large, que nous pouvons observer dans tous les autres pays arabes qui ont été confrontés à des événements similaires lors du "Printemps arabe" : aucune véritable opposition n'a pu surgir et aucune fraction bourgeoisie n'a pu prendre le relais politique afin d'offrir une véritable "alternative démocratique" et une stabilité. Tous ces régimes n'ont pu survivre que grâce à la force de l'armée tentant d'enserrer du mieux possible les différents clans de la classe dominante et couches sociales afin d'éviter que la société ne vole en éclats. On a pu le voir en Libye et plus récemment en Égypte, suite au coup d'état militaire contre le président Morsi et les Frères musulmans. Tout ceci montre la réalité d'une véritable impasse, typique de la décadence capitaliste et de sa phase ultime de décomposition, où la seule chose à offrir en temps de crise économique n'est autre que la misère, la force brutale de l'armée, la répression et les effusions de sang.

Et cette situation est d’autant plus préoccupante qu'elle nourrit les fractures religieuses et communautaires qui sont parmi les plus concentrées au monde, entre chrétiens, musulmans chiites et sunnites, juifs, druzes, etc. Sans être directement à l'origine des conflits, ces fractures vives viennent approfondir les divisions et les haines d'une société sans avenir. Cette région a d'ailleurs été marquée dans le passé par de nombreux génocides comme en Arménie, des déplacements de populations et des massacres perpétrés par les puissances coloniales qui ont entretenu ces haines ravivées aujourd'hui et qui ne peuvent déboucher que sur de nouveaux pogroms. Le régime syrien a dans le collimateur les communautés chrétiennes. Il se trouve au cœur des divisions qui se cristallisent en Syrie (entre alaouites et sunnites[4] [7], musulmans et chrétiens, etc.). Et sous le couvert de la guerre, d'innombrables cas de pogroms contre telle ou telle communauté sont souvent organisés, avec l'afflux de djihadistes fanatiques, certains soutenu par l'Arabie Saoudite, rendant la situation pire que jamais.

La catastrophe est d'autant plus grande que les États-Unis, puissance va-t'en guerre sur le déclin, ont été les fers de lance de ce chaos. En jouant aux gendarmes du monde, ils se sont transformés en pompiers pyromanes et n'ont fait eux-mêmes qu'accélérer le chaos existant, se retrouvant affaiblis comme jamais auparavant. En 2008, Obama a triomphé de son adversaire G.W. Bush grâce à son image d'anti-Bush, fauteur de guerres et initiateur de fiascos à répétitions. Mais aujourd'hui, le "prix Nobel de la paix" Obama s'avère lui-même un va-t'en guerre de la pire espèce, de moins en moins crédible, étalant toujours plus ouvertement son impuissance, malgré des talents de politicien que ne possédait pas son prédécesseur. Aujourd'hui donc, non seulement Obama doit faire face à une opinion publique de plus en plus hostile à la guerre, échaudée par les mensonges et les échecs successifs, mais il ne peut évoquer le fait de déployer des troupes sans marcher sur des œufs et se heurter à une hostilité ravivant les échecs et en arrière-plan le syndrome du Vietnam.

À cela, il faut ajouter la réalité d'une crise économique insupportable, où les dépenses supplémentaires pour les croisades militaires sont de moins en moins bien tolérées. Pour l’instant, le recul des États-Unis en Syrie s’explique par un contexte géopolitique difficile, ce qui amène Washington à de nouvelles contorsions où apparaissent maintenant des distinctions hypocrites et ridicules entre les "armes chimiques" et les "armes n'utilisant que des composants chimiques". Nuance !

Avec la multiplication des bourbiers, les mystifications qui avaient servi d'alibis depuis les années 1990 dans les diverses croisades impérialistes autour de la "guerre propre", de l'engagement "humanitaire" pour la "sécurité" ont perdu de leur superbe. Et les États-Unis se trouvent devant un véritable dilemme qui touche à leur crédibilité par rapport à leurs alliés, notamment Israël, de plus en plus critiques et inquiets : soit ils ne font rien, et cela ne peut qu'encourager l’offensive et l'escalade des revendications et provocations des rivaux ; soit ils frappent du poing et alimentent encore plus la contestation et le chaos. Ce qui est certain, c'est que comme toutes les autres puissances impérialistes, ils ne peuvent échapper à la logique du militarisme. Tôt ou tard, ils ne pourront s'abstenir d'une nouvelle campagne militaire et de l'usage des armes.

Une seule alternative: socialisme ou barbarie

L'engrenage infernal de ce chaos et des tensions guerrières vient du coup une nouvelle fois mettre en exergue la responsabilité du prolétariat international : s'il n'est pas en mesure de peser immédiatement de façon décisive face à la barbarie guerrière qui se déchaine, lui seul constitue la force historique capable de mettre fin à cette barbarie par sa lutte révolutionnaire. Depuis le début des événements, et a fortiori au moment où le conflit ouvert menace de s’embraser, les faiblesses qui pèsent sur le prolétariat ne peuvent permettre d'entrevoir une quelconque dynamique de luttes massives en Syrie. Comme nous l'avons déjà signalé : "le fait que les manifestants du Printemps arabe en Syrie aient abouti, non sur la moindre conquête pour les masses exploitées et opprimées, mais sur une guerre qui a fait plus de 100 000 morts constitue une sinistre illustration de la faiblesse dans ce pays de la classe ouvrière, la seule force qui puisse mettre un frein à la barbarie guerrière. Et c'est une situation qui vaut aussi, même si sous des formes moins tragiques, pour les autres pays arabes où la chute des anciens dictateurs a abouti à la prise du pouvoir par les secteurs les plus rétrogrades de la bourgeoisie représentés par les islamistes, comme en Égypte ou en Tunisie, ou par un chaos sans nom comme en Libye".[5] [8]

Aujourd'hui, le cours des événements confirme pleinement l’analyse du CCI basée sur ce qu'avait écrit en 1916 Rosa Luxembourg, citant Engels dans la Brochure de Junius : "la société bourgeoisie est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie. Mais que signifie donc une rechute dans la barbarie au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd'hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoisie dans la barbarie. Le triomphe de l'impérialisme abouti à l’anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant le durée d'une guerre moderne et définitivement si la période de guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. (…) Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquence, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la Guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un 'ou bien', 'ou bien' encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive du combat révolutionnaire ; l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent".

WH (12 septembre 2013)

[1] [9] Comment l'Empire ottoman fut dépecé, de Henry Laurens dans Le Monde Diplomatique (avril 2003).

[2] [10] Rohrbach, cité par Rosa Luxembourg dans la Brochure de Junius.

[3] [11] Notons qu'il existe toujours un contentieux entre Israël et la Syrie à propos du plateau du Golan. A cela, nous pouvons ajouter que la relance du programme nucléaire iranien envenime fortement les rapports entre toutes ces puissances.

[4] [12] La dynastie des el-Assad est issue de la minorité alaouite dans un pays majoritairement sunnite, ce qui a permis d'embrigader de nombreux sunnites "spoliés" par une minorité religieuse.

[5] [13] Extrait de la Résolution sur la situation internationale du XXe congrès du CCI.