Internationalisme - 2012

- 1394 reads

Internationalisme no 353 - 1er trimestre 2012

- 1137 reads

La crise, l'austérité et des actions syndicales stériles

- 1302 reads

Si récemment encore, la bourgeoisie présentait la situation économique belge comme une exception en Europe, plus personne aujourd'hui ne nie l'impact de la crise mondiale sur le pays. Rapports chiffrés et déclarations des "responsables" s'accumulent pour appeler la population à prendre conscience de la situation catastrophique et à se serrer la ceinture au nom d'une solidarité avec le système en place.

En Belgique aussi, l'avenir que nous promettent nos dirigeants s'annonce de plus en plus sombre.

Un système économique sans perspective

A la mi-février, 114 banques étaient menacées d'une dégradation de leur note par les agences de notation et la plupart des grandes banques belges ne répondent pas aux nouvelles normes de solvabilité, imposées par l'Europe d'ici à 2019. D'autre part, partout en Europe et dans le monde, des pays voient leur note de solvabilité dégradée par ces mêmes agences. La bourgeoisie dans tous les pays se rend compte de l'impasse, mais les recettes qu'elle avance ne présentent point de soulagement, comme en témoigne le récent sommet à Davos.

Faire marcher la planche à billets crée encore plus d'argent et provoque une flambée d'inflation. Stimuler de nouveaux emprunts et des déficits pour créer ainsi des débouchés artificiels n'offre pas plus d'issue dans un monde surendetté. Depuis des décennies le capitalisme vit, ou plutôt survit, à crédit. Augmenter les revenus de l'Etat par une augmentation des impôts, ce qui implique une restriction du pouvoir d'achat et une augmentation des coûts de production, ne fait qu'accentuer encore l'enfoncement dans la récession. Reste à réduire les dépenses des Etats et des entreprises. Pour l'Etat, cela passe par des coupes budgétaires afin de réduire le poids de l'endettement et élargir la marge de manSuvre pour les opérations de sauvetage des banques et des industries en difficulté. Pour les entreprises, le mot d'ordre est de baisser le coût de production des marchandises en espérant être moins chères que les concurrents et de garder suffisamment de profit sur leurs ventes. Dans la pratique, cela veut dire délocaliser davantage la production vers des régions aux coûts moindres, augmenter la productivité, supprimer la partie excédentaire de l'appareil productif, diminuer la charge salariale (directe et indirecte). Dans tous les cas, les salariés, ceux qui produisent les biens dans le monde entier, paient la note. Même si les économistes, tels P. De Grauwe, avertissent que cette politique entraîne à son tour un rétrécissement consécutif du pouvoir d'achat et donc du marché réel.

La bourgeoisie belge et son gouvernement, enfin sorti de couveuse, sont confrontés exactement aux mêmes dilemmes :

- elle doit gérer une dette de l'Etat dépassant en 2012 les 100% du PIB, plaçant la Belgique dans le même panier que la Grèce, le Portugal ou l'Italie ;

- elle fait face à une inflation croissante de 2,7% par rapport à 2011 ;

- il lui faut diminuer la vulnérabilité du financement public, fort exposé au secteur financier en difficulté, une situation comparable à l'Irlande. Après l'effondrement de la banque Fortis, c'est Dexia qui annonçait récemment une perte de 12 milliards d'euro en 2011. En outre, son incapacité à rembourser les garanties d'Etat cause un trou de centaines de millions d'euro dans le budget fédéral;

- elle veut mener une politique de relance, mais est dans le peloton de tête des 9 pays à croissance négative au sein de l'Union européenne, tandis que la récession entraine de plus en plus de restructurations d'entreprises ;

- elle est obligée de réduire un trou budgétaire qui s'accroît constamment, ce qui nécessite toujours plus de mesures d'austérité supplémentaires.

Et ses réponses ne sont pas différentes de ce qui se passe partout en Europe : réduction du nombre de fonctionnaires, allongement des carrières et réduction des allocations de retraite, augmentation de la flexibilité (emplois précaires, contrats limités) et de la productivité (moins d'absentéisme, d'interruptions de carrière payées, plus de maladies, de dépression, de stress&), pression accrue sur les chômeurs et réduction des allocations, recul des salaires, augmentation des taxes indirectes. En même temps, restructurations, délocalisations et licenciements se multiplient dans tous les secteurs : dans le port d'Anvers, la sidérurgie wallonne, Beckaert, Van Hool, Procter&Gamble, Crown-Cork, Nokia-Siemens, Alcatel-Lucent, ...

Voilà l'image d'un système sans autre perspective que l'imposition d'une misère et d'une violence toujours plus brutale et inhumaine.

Eviter la remise en cause du système

Dès l'annonce des mesures du gouvernement Di Rupo sur les pensions, le front uni des organisations syndicales a décrété "un programme ambitieux de manifestations et de grèves", culminant dans une journée de grève générale en janvier. Le président du parti socialiste flamand Tobback taxait immédiatement cette journée de grève générale de "bombe atomique" face à des mesures finalement fort modérées par rapport à ce qui était imposé dans d'autres pays européens. Dès ce moment, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations : la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.

Derrière une unité de façade et des actions apparemment radicales, les syndicats organisent ainsi la division tous azimuts et évitent soigneusement toutes possibilités de mobilisation réelle et de discussions de fond sur la situation, brisant ainsi toute perspective de développement des luttes. Les mesures et les attaques sont vues comme des faits ponctuels, séparés. Aucun lien ou signe de solidarité n'apparaît entre conflits sociaux (entre Van Hool, Beckaert, Crown Cork ou les fonctionnaires par exemple). De fait, cette campagne enfermait la classe ouvrière dans une alternative pourrie: ou bien adhérer aux actions impuissantes syndicales, c.-à-d. la manifestation nationale en décembre et puis la grève générale d'un jour fin janvier, ou bien subir les mesures dans l'inertie : il y a le problème des sans-abris, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les licenciements c'est grave, mais que faire? La vision par secteur et par usine amène à penser que certains secteurs ne sont plus assez performants, que leurs produits ne sont plus vendables et qu'il faut effectivement les rationaliser.

Mais l'effet le plus pervers de "l'échec" de la "bombe atomique" de la grève générale d'un jour, c'est l'avantage que la bourgeoisie belge en tire pour éviter toute réflexion sur une alternative au système en crise. Si la "bombe atomique" n'a pu arrêter les mesures, "arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système": voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Son plus grand souci est d'écarter à tout prix une remise en cause du système en tant que tel et l'envisagement de son remplacement par un autre. L'indignation et la colère des exploités ne cesseront de croître face aux plans d'austérité successifs, en Belgique comme ailleurs et il faut éviter que cela aboutisse à la remise en cause du système. Les discours mystificateurs des gérants du système font dès lors appel au sens de responsabilité collectif et à la solidarité nationale pour "gérer ensemble" les problèmes. La lutte contre la fraude fiscale est mise en avant, comme si c'était une solution miracle, une punition pour les capitalistes (qui récupéreront évidemment les sommes transférées à l'Etat sur le dos des ouvriers et des consommateurs), cela permettra aussi de réprimer encore plus fort les "fraudeurs" sociaux, exclus de toute allocation et jetés dans la misère. On souligne le besoin écologique et démographique de consommer moins, pour mieux masquer derrière un voile idéologique l'austérité « librement » consentie. On tape sur les méchants banquiers qu'il faut soumettre à une régulation étatique. On répand des illusions sur une «Europe sociale» contre une "Europe des banquiers". On appelle aux bienfaits de la démocratie - "réelle", avec une participation plus grande de la population aux décisions de l'Etat capitaliste, pour imposer des mesures répartissant l'effort de façon "équitable". Faisons confiance à la démocratie bourgeoise, luttons pour une démocratisation du capitalisme, dans le cadre de la logique et des marges que nous offre le système actuel, donnons un visage humain aux mesures inhumaines innées à ce système économique. Comme si gérer "démocratiquement" une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer "équitablement" la misère signifie la rendre supportable !

Que faire ?

Des changements de gouvernants ne changent rien aux attaques. Malgré ses divisions la bourgeoisie est unanime quant aux besoins des plans d'austérité drastiques. Seule la voie de la lutte, essentiellement dans la rue, classe contre classe, peut s'opposer effectivement aux attaques sur nos conditions de vie. Nous, prolétaires en activité ou au chômage, à la retraite ou en formation/études devons défendre partout les mêmes intérêts. Pour y parvenir nous devons prendre en main nous-mêmes nos luttes sous le contrôle des assemblés et surtout ne pas laisser la libre voie aux syndicats pour diviser la lutte et la dévoyer vers des voies sans issues, ne pas nous laisser démoraliser et réduire à l'impuissance. La bourgeoisie s'entredéchire face à sa crise, poussée par la concurrence et la recherche de profits. Cette situation par contre nous pousse, nous les exploités, à riposter de manière de plus en plus massive, unie et réellement solidaire !

Lac / 27.02.2012

Géographique:

- Belgique [2]

Rubrique:

De l'Iran à la Syrie, les manoeuvres impérialistes passent la vitesse supérieure

- 1226 reads

L’article suivant, a été écrit par un sympathisant de notre organisation, avant la récente attaque contre l’ambassade britannique en Iran.

Le 29 novembre, des étudiants ont fait irruption dans le bâtiment, causant des dommages aux bureaux de l’ambassade et à des véhicules. Dominick Chilcott, l’ambassadeur britannique, dans une interview à la BBC, a accusé le régime iranien d’être derrière ces attaques “spontanées”. En représailles, le Royaume-Uni a expulsé l’ambassade iranienne de Londres. Ces événements sont un nouvel épisode de la montée des tensions au Moyen-Orient entre l’Occident et l’Iran, autour de la question des armes nucléaires et de la Syrie. Le récent rapport de l’AIEA sur le nucléaire iranien a déclaré que l’Iran avait développé un programme nucléaire militaire. En réponse, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ont introduit de nouvelles sanctions. Ces derniers jours, l’Iran a affirmé qu’il a abattu un drone américain qui tentait de recueillir des renseignements militaires. Par rapport à la Syrie, l’article mentionne la collaboration entre le régime d’Assad et la Garde Révolutionnaire Iranienne dans le massacre de la population syrienne. Dans le sac de l’ambassade britannique, on a également vu un coup de main de la part de la section jeunesse du Basij, téléguidé par El-Assad. De même que les rivalités inter-impérialistes, nous ne devons pas oublier les rivalités internes au sein des bourgeoisies nationales elles-mêmes. L’été dernier, il est devenu clair qu’un fossé croissant se creusait entre le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Ali Khamenei. Malgré ses diatribes antisémites et sa rhétorique pleine de rodomontades, Ahmadinejad représente une fraction de la bourgeoisie iranienne qui veut maintenir quelques liens avec l’Occident. Khamenei avait arrêté quelques-uns des proches alliés d’Ahmadinejad au sein du gouvernement limogé. En réponse, Ahmadinejad a “fait grève” pendant 11 jours, refusant de s’acquitter de ses fonctions à la tête du gouverne-ment. Les récents événements autour de la mise à sac de l’ambassade britannique sont considérés par certains analystes des médias dans le cadre de cette querelle. Khamenei et ses partisans conservateurs sont considérés comme étant derrière les attaques pour saper la politique plus conciliante de M. Ahmadinejad et lui nuire en vue des prochaines élections de 2012.

Avec l’aggravation des tensions entre l’Iran et l’Occident, certains pronostiquent le déclenchement d’une troisième guerre mondiale. La question qui se pose dans la réalité est tout autre: est-ce que les ouvriers du Moyen-Orient et de l’Occident sont prêts à être mobilisés pour soutenir une autre guerre majeure ? Les travailleurs du monde entier supportent le fardeau de la crise sur leurs épaules et commencent à riposter. La guerre signifiera encore plus d’austérité, plus de violence contre les travailleurs, plus de désespoir. Les travailleurs n’ont aucun intérêt dans ces massacres impérialistes sanglants et ne sont pas prêts à y être embrigadés de façon massive.

CCI/28.01.2012

Courrier de lecteur

Après huit mois de manifestations, à l’origine parties d’un mouvement régional et international contre l’oppression, le chômage et la misère, impliquant Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants, les événements en Syrie continuent à prendre une sinistre allure. Si, par rapport à la défense de leurs propres intérêts et de leur stratégie, les États-Unis , la Grande-Bretagne et la France se méfient d’une attaque directe contre l’Iran, en revanche, ils peuvent contribuer à une agression sur son plus proche allié, le régime d’Assad en Syrie, dans la logique des rivalités inter impérialistes.

Les brutales forces de sécurité d’Assad, avec le soutien logistique de “300 à 400 Gardiens de la Révolution” d’Iran (The Guardian du 17 novembre 2011), ont massacré des milliers de personnes et donné naissance à la mensongère et hypocrite “préoccupation pour les civils” de la part des trois principales puissances du front anti-iranien nommées ci-dessus. Comme pour la Libye, les États-Unis sont le “leader par l’arrière”, cette fois en poussant la Ligue arabe (tout en l’amenant à se détacher des alliés algériens, irakiens et libanais d’Assad), dont la Syrie était une puissance majeure, à suspendre son adhésion et en la soumettant à des échéances ultérieures humiliantes. Au premier plan de cette préoccupation-bidon pour la vie et l’intégrité physique de la population se trouve le régime meurtrier d’Arabie Saoudite qui, il y a quelque temps, avait envoyé environ deux mille soldats de ses troupes d’élite, formées par la Grande-Bretagne, pour écraser les manifestations à Bahreïn ainsi que pour protéger les intérêts et les bases américaines et britanniques. Comble de l’hypocrisie, la confirmation de la suspension de la Syrie pour son “bain de sang” a été faite par la réunion de la Ligue Arabe dans la capitale marocaine, Rabat, le 16 novembre, alors même que les forces de sécurité de ce pays étaient en train d’attaquer et de réprimer des milliers de ses propres manifestants. Il y a des ramifications impérialistes plus larges par rapport à l’action de la Ligue Arabe, en ce sens que ses décisions ont été condamnées par la Russie, mais soutenues par la Chine.

Ce n’est pas seulement la Ligue Arabe que la Grande-Bretagne et les États-Unis poussent en avant dans cette voie, mais aussi la puissance régionale qu’est la Turquie, qui a également participé aux réunions à Rabat. Après avoir apparemment dissuadé l’État turc de mettre en place une sorte de zone tampon ou une “zone de non-survol” sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, l’administration américaine a désormais changé d’avis. Ainsi, Ben Rhodes, conseiller d’Obama à la sécurité nationale, a dit la semaine dernière: “Nous saluons fortement l’attitude ferme que la Turquie a prise...” Le chef en exil des Frères Musulmans en Syrie a également déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’action militaire turque (“pour protéger les civils”, bien sûr !) serait acceptable (The Guardian du 18 novembre 2011). La possibilité d’une zone tampon le long de la désormais fortement militarisée frontière turco-syrienne verrait la mystérieuse “Armée Syrienne Libre”, largement basée en Turquie (ainsi qu’au Liban) et, pour le moment, largement inférieure en nombre à l’armée syrienne, capable de se déplacer avec un armement beaucoup plus lourd. Au sein de cette convergence d’intérêts impérialistes se trouvent les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la majorité de la Ligue arabe, des gauchistes divers, les Frères musulmans et les djihadistes salafistes de Syrie qui ont également pris un plus grand rôle dans l’opposition à Assad. En outre, la déstabilisation de la région et la perspective d’une aggravation des problèmes sont bien visibles tant dans l’avertissement du président turc Gül adressé à la Syrie et précisant qu’elle aurait à payer pour semer le trouble dans le Sud-Est kurde de la Turquie que dans “la volonté renouvelée de Washington de fermer les yeux sur des incursions militaires turques contre les bases de guérilla kurdes dans le nord l’Irak.” (The Guardian du 18 novembre 2011). Toute cette instabilité, alimentée par ces puissances et ces intérêts, rend une intervention militaire de la Turquie dans le territoire syrien d’autant plus probable.

“L’Armée syrienne libre” a elle-même été impliquée dans des meurtres sectaires et des assassinats de civils en Syrie (Newsnight du 17 novembre 2011) et, comme elle opère à partir de ses refuges en dehors du pays, pour combattre et tuer les forces gouvernementales et la police, les représailles s’abattent sur la population civile. Le Conseil National Syrien, qui a fait son apparition le mois dernier, a également appelé à une intervention militaire contre les forces d'Assad, tandis qu’une autre force d’opposition, le Comité National de Coordination, a dénoncé cette position. Le ministre français des Affaires Étrangères, Alain Juppé, a déjà rencontré les forces d’opposition à Paris et, le secrétaire au Foreign Office, Hague, les a rencontrées à Londres le 21 novembre. Il n’a pas été précisé qui étaient ces “forces d’opposition”, ni si elles incluent l’Armée Syrienne Libre, le Conseil National Syrien, le Comité de Coordination Nationale, l’opposition kurde, les Frères Musulmans et les djihadistes salafistes. En outre, les coalitions de l’opposition incluent des staliniens, onze organisations kurdes, des structures tribales et claniques, plus un nombre ahurissant d’amorces d’intérêts contradictoires. En tout cas, Hague a appelé à un “front uni” et a nommé un “ambassadeur désigné” pour eux (BBC News du 21 novembre) !

Téhéran, l’objectif ultime

Depuis maintenant plusieurs années, les États-Unis , la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont fait monter l’hystérie anti-iranienne et c’est ce qui se cache derrière leur soutien à l’opposition syrienne et leur “préoccupation pour les civils”. Cette campagne a été considérablement renforcée par un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) qui laissait entrevoir une “possible” dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Mais les États-Unis encerclent l’Iran depuis un certain temps. Sur la frontière orientale de l’Iran, il y a plus d’une centaine de milliers de soldats américains en Afghanistan, au Nord-Est, il y a le Turkménistan avec ses bases militaires américaines. Dans le sud de Bahreïn, ce sont des bases navales américaines et britanniques. De même au Qatar, il y a le siège du comman-dement avancé des forces américaines et la marionnette anti-iranienne, l’Arabie Saoudite. Le seul espace où l’Iran peut respirer se situe maintenant autour de sa frontière occidentale avec l’Irak et même ici, les forces spéciales américaines et britanniques ont fait un certain nombre d’incursions directes ou indirectes: en 2007, Bush a obtenu l’approbation du Congrès pour un programme de 400 millions de dollars afin de soutenir les groupes “ethniques”, tandis que, plus récemment, Seymour Hersch dans le Daily Telegraph et Brian Ross de la chaîne ABC ont eu des renseignements sur le groupe de gangsters terroristes iranien Joundallah. Le chef de ce groupe, Abdolmalek Rigi, capturé par les services secrets iraniens alors qu’il allait à Doha, affirme qu’il a rencontré la CIA à la base aérienne américaine de Manas au Kirghizistan pour apporter son aide dans des attaques terroristes en Iran. Au large des côtes de l’Iran, il y a une accumulation massive de navires de guerre américains dans le Golfe Persique et dans l’ensemble de la région du Golfe, les États-Unis vont renforcer leurs atouts au Koweït, au Bahreïn et dans les Émirats Arabes Unis. Des révélations récentes (The Guardian du 11 mars 2011) ont montré que le Royaume-Uni préparait des plans d’urgence pour la liaison avec les forces américaines en vue d’une possible attaque navale et aérienne contre des cibles en Iran. A seulement environ 1500 km de là se trouve Israël, qui possède l’arme nucléaire, qui a été impliqué dans l’attaque au virus Stuxnet qui a réussi à arrêter définitivement environ un cinquième des centres nucléaires d’Iran, et dans la mort de scientifiques iraniens, dont un expert nucléaire de premier plan, le major général Moghaddam, tué avec 16 autres dans une énorme explosion dans une base des Gardiens de la Révolution, près de Téhéran, il y a dix jours. Encore une fois, l’hypocrisie de la démocratie est presque incroyable: au mépris de leur rhétorique sur le désarmement, le British American Security Information Conseil affirme que les États-Unis dépenseront 700 milliards de dollars pour la modernisation de leur installations d’armes nucléaires au cours de la prochaine décennie et “d’autres pays, y compris la Chine, l’Inde, Israël, la France et le Pakistan devraient consacrer des sommes énormes pour les systèmes de missiles tactiques et stratégiques” (The Guardian du 31 octobre 2011). Le rapport poursuit en disant que “les armes nucléaires se voient assigner des rôles qui vont bien au-delà de la dissuasion... de rôles d’armes de guerre dans la planification militaire”. En ce qui concerne Israël, le rapport déclare: “... la dimension des têtes nucléaires des missiles de croisière de sa flotte sous-marine est augmentée et le pays semble être sur la bonne voie, grâce à son programme de lancement de fusée satellite, pour le développement futur d’un missile balistique intercontinental (ICBM)”.

La Grande-Bretagne, qui a contribué à fournir à Israël des armes nucléaires, n’est pas mentionnée dans ce rapport commandé par ce pays. Tout le monde sait qu’une attaque sur l’Iran serait de la folie, même le Mossad et le Shin Bet, les forces secrètes de sécurité externes et internes d’Israël. Utilisant leur canal habituel de fuite contre leurs politiciens, le journal koweïtien Al-Jarida, les deux agences ont exprimé leurs sérieux doutes et le patron du Mossad, qui a récemment pris sa retraite, Meir Dagan, a appelé la perspective d’une attaque sur l’Iran “la plus stupide des idées” dont il n’avait jamais entendu parler. Mais le fait qu’elles soient stupides ou irrationnelles ne les rend pas improbables: il suffit de regarder les guerres en Irak et l’interminable cauchemar, complètement irrationnel, en Afghanistan/Pakistan. La Syrie devient une autre étape manifeste dans la transformation de la guerre secrète contre l’Iran. Cela n’a rien à voir avec “la protection des civils”, mais s’identifie entièrement à l’avancée des objectifs de plus en plus irrationnels imposés par un système capitaliste en pleine décomposition.

Baboon /21.11.2012

Rubrique:

En Egypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ?

- 1329 reads

La misère croissante, les morsures brutales de la crise économique, le besoin de liberté face au règne de la terreur, l’indignation face à la corruption, continuent d’agiter un peu partout les populations révoltées, notamment en Égypte (1).

Après les grandes mobilisations des mois de janvier et février dernier, les occupations devenues permanentes et quotidiennes sur la place Trahir du Caire se sont transformées en nouvelles démonstrations massives depuis le 18 novembre. Cette fois, c’est en grande partie l’armée et ses chefs qui sont dans le collimateur. Ces événements démontrent que si la colère demeure, c’est parce que, contrairement à ce que prétendaient la bourgeoisie et ses médias, il n’y a pas eu de “révolution” début 2011 mais un mouvement massif de contestation. Face à ce mouvement, la bourgeoisie est parvenue à imposer un simple changement de maître du pays : l’armée agit exactement comme Moubarak et rien n’a changé quant aux conditions d’exploitation et de répression pour la majorité de la population.

La bourgeoisie réprime dans le sang et calomnie les manifestants

Toutes les grandes villes égyptiennes ont de nouveau été touchées par la contagion du ras-le-bol vis-à-vis de la dégradation des conditions de vie et face à l’omniprésence de l’armée pour assurer le maintien de l’ordre. Le climat de confrontation est aussi présent à Alexandrie et Port-Saïd dans le Nord qu’au Caire ; des affrontements importants se sont produits au centre, à Suez et Qena, mais aussi dans le Sud à Assiout, Assouan, de même que vers l’Ouest à Marsa Matrouh. La répression a été brutale : 42 morts et environ 2.000 blessés ont été officiellement recensés ! L’armée n’hésite pas à violenter les foules avec ses forces antiémeutes. Elle multiplie ses tirs et lance des gaz lacrymogènes particulièrement nocifs. Certaines victimes décèdent après inhalation et suffocation. Une partie du sale travail de répression est “sous-traitée” : des tireurs spécialisés embauchés et embusqués utilisent ainsi en toute impunité des balles réelles. De jeunes manifestants s’effondrent dans la rue suite aux tirs meurtriers de ce genre de mercenaires. La police, pour compenser les limites imposées par l’usage de balles en caoutchouc, n’hésite pas à tirer systématiquement en plein visage. Une vidéo accablante circule et provoque la colère des manifestants qui peuvent entendre les propos d’un flic “arracheur d’yeux” félicitant son collègue : “Dans son œil ! C’est dans son œil ! Bravo, mon ami !” (L’express.fr) Les manifestants qui se retrouvent avec un œil en moins sont devenus légion! A cela, il faut ajouter les arrestations sauvages et les tortures. Bien souvent, les militaires sont accompagnés de miliciens, “les baltaguis”, utilisés en sous-main par le régime pour semer le désordre. Armés de barres de fer ou de gourdins, ils se chargent de mater plus ou moins discrètement les manifestants en essayant de les isoler. Ce sont eux par exemple qui, l’hiver dernier, avaient arraché et brûlé les tentes des opposants et qui avaient prêté main-forte pour de nombreuses arrestations (LeMonde.fr).

Contrairement à ce que les médias laissent entendre, les femmes, plus nombreuses aujourd’hui dans la foule des mécontents, sont souvent agressées sexuellement par les “forces de sécurité” et par exemple sont fréquemment contraintes à se soumettre à d’horribles humiliations comme les “examens de virginité”. Elles sont généralement considérées et davantage respectées par les manifestants, bien que l’agression de quelques journalistes occidentales ait été instrumentalisée (comme celle de Caroline Sinz, journaliste de France 3, où de jeunes “civils” seraient impliqués). Ainsi, “les débordements de Tahrir ne doivent pas faire oublier que, sur la place, un nouveau rapport s’établit entre hommes et femmes. Le simple fait que les deux sexes puissent dormir à proximité en plein air constitue une véritable nouveauté. Et les femmes se sont aussi saisies de cette liberté née sur la place. Elles sont parties prenantes de la lutte...” (Lepoint.fr).

On laisse aussi entendre insidieusement que les occupants de Tahrir sont des “voyous” parce qu’ils se “moquent des élections” et risquent de “mettre en péril la transition démocratique”. Ce sont ces mêmes médias qui, après avoir longtemps soutenu Moubarak et sa clique, ont soutenu et salué il y a quelques mois à peine le régime militaire qualifié de “libérateur”, aujourd’hui décrié, en profitant des illusions sur l’armée dans la population !

Le rôle clé de l’armée pour la bourgeoisie égyptienne

Même si, à l’heure actuelle, l’armée s’est fortement discréditée, c’est surtout le CSFA (Conseil suprême des forces armées) et son chef Hussein Tantaoui qui sont visés. Ce dernier, ministre de la Défense pendant dix ans sous Moubarak, perçu comme un clone du dictateur, génère un vœu unanime des foules qui se résume ainsi : “Dégage !”. Mais l’armée, soutien historique de Moubarak, est un solide rempart et continue de tenir l’ensemble des leviers de l’Etat. Elle n’a cessé de manœuvrer pour assurer sa position avec le soutien de toutes les grandes puissances, et en particulier des Etats-Unis, car l’Egypte est une pièce maîtresse de contrôle de la situation au Moyen-Orient et un facteur de stabilité essentiel dans la stratégie impérialiste dans la région, notamment dans le conflit israélo-palestinien. En vantant un “retour de l’armée dans les casernes”, la bourgeoisie parvient pour l’instant à mystifier sur l’essentiel. Non sans raisons, le quotidien Al Akhbar mettait en garde : “La plus dangereuse chose qui puisse arriver est la détérioration de la relation entre le peuple et l’armée.” En effet, l’armée n’a pas seulement un rôle politique majeur depuis l’arrivée au pouvoir de Nasser en 1954, constituant depuis un pilier essentiel et constant du pouvoir, elle détient aussi un rôle économique de premier plan, gérant directement nombre d’entreprises. En effet, depuis la défaite de la “guerre des 6 jours” contre Israël et surtout depuis les accords de Camp David en 1979, lorsque des dizaines de milliers de militaires ont été démobilisés, la bourgeoisie a encouragé et largement favorisé une partie de l’armée à se reconvertir en entrepreneurs, de crainte qu’elle ne représente une lourde charge supplémentaire sur le marché du travail où régnait déjà un chômage massif endémique. “Elle a commencé par la production de matériel pour ses propres besoins : armement, accessoires et habillement puis, avec le temps, s’est lancée dans différentes industries civiles et a investi dans des exploitations agricoles, exemptées de taxes et d’impôts” (Libération du 28.11.2011), investissant 30 % de la production et irriguant tous les rouages de la bourgeoisie égyptienne. Ainsi, “le CSFA peut être considéré comme le conseil d’administration d’un groupe industriel composé des sociétés possédées par l’institution [militaire] et gérées par des généraux à la retraite. Ces derniers sont aussi ultra-présents dans la haute administration : 21 des 29 gouvernorats du pays sont dirigés par d’anciens officiers de l’armée et de la sécurité”, selon Ibrahim al-Sahari, représentant du Centre des études socialistes du Caire, qui ajoute : “… on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison” (cité par Libération du 28.11). La poigne de fer avec laquelle elle dirige le pays révèle donc son vrai visage répressif.

Une détermination courageuse dont les limites interpellent le prolétariat des pays centraux

Si la poursuite de la répression et la protestation des “comités de familles de blessés” ont précipité la cristallisation et la colère contre l’armée, ce n’est pas seulement pour réclamer l’abandon du pouvoir par les militaires, plus de démocratie et des élections, mais face à l’aggravation de la situation économique et la misère noire qui poussent les manifestants dans la rue aujourd’hui. Avec le chômage massif, nourrir sa famille devient simplement de plus en plus difficile. Et c’est cette dimension sociale qu’occul-tent précisément les médias. On ne peut que saluer le courage et la détermination des manifestants qui font face avec leurs mains nues aux violences de l’Etat. Seuls les trottoirs éventrés servent de munitions, les pavés et débris étant utilisés comme projectiles pour se défendre contre des flics armés jusqu’aux dents. Les manifestants témoignent d’une grande volonté de s’organiser dans un élan collectif et spontané pour les besoins de la lutte. Ils sont obligés de s’organiser et de développer avec ingéniosité une véritable logistique face à la répression. Ainsi, des hôpitaux de fortune s’improvisent un peu partout sur la grande place, des chaînes humaines laissent passer les ambulances. Des scooters servent à transporter les blessés vers les premiers soins ou les centres de secours. Mais la situation n’est plus la même qu’au moment de la chute de Moubarak où le prolétariat avait joué un rôle déterminant, où l’extension rapide de grèves massives et le rejet de l’encadrement syndical avaient largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser l’ancien président égyptien du pouvoir. La situation est bien différente pour la classe ouvrière aujourd’hui. Ainsi, dès le mois d’avril, une des premières mesures prises par l’armée a été de durcir la législation “contre les mouvements de grève susceptibles de perturber la production pour tout groupe ou secteur nuisant à l’économie nationale” et poussé les syndicats à les encadrer plus étroitement. Cette loi prévoit un an de prison ferme et une amende de 80.000 dollars (dans un pays où le salaire minimum est de 50 euros !) pour les grévistes ou pour ceux qui inciteraient à la grève.

Ainsi, le recours à la grève est resté ces derniers jours très localisé, se limitant à des mouvements purement économiques face à des fermetures d’usines ou face à des salaires impayés. La mobilisation ouvrière n’a plus été en mesure de rejouer un rôle important comme force autonome dans le mouvement.

Si la poursuite du mouvement rejette le pouvoir de l’armée, il n’en demeure pas moins affaibli et perméable à beaucoup d’illusions. D’abord, parce qu’il en appelle à un gouvernement “civil démocratique”, même si les Frères musulmans, voire les salafistes (les deux partis donnés en tête des législatives à travers le processus électoral), qui se savent aux portes d’un “gouvernement civil” de façade et sans réel pouvoir (dans la mesure où l’armée continuera d’assurer le réel pouvoir politique), se sont démarqués du mouvement de contestation et n’ont pas appelé aux rassemblements et aux manifestations pour négocier déjà leur avenir politique avec les militaires. Le mirage “d’élections libres”, les premières depuis plus de 60 ans, semble en mesure de saper momentanément la colère. Cependant, même si elles sont réelles, ces illusions démocra-tiques ne sont pas aussi fortes que ce que la bourgeoisie voudrait nous le faire croire : en Tunisie, où on nous a vanté 86 % de votants, il n’y a eu que 50 % des électeurs potentiels inscrits sur les listes électorale. Il en est de même au Maroc où le taux de participation aux élections était de 45 % et, en Egypte, où les chiffres sont restés plus flous (62 % des inscrits mais 17 millions de votants sur 40).

Aujourd’hui les fractions gauchistes de tous les pays crient : “Tahrir nous montre le chemin !” comme s’il s’agissait de recopier ce modèle de lutte en tout point, partout, de l’Europe aux Amériques. Il s’agit là d’un piège tendu aux travailleurs. Car tout n’est pas à reprendre de ces luttes. Le courage, la détermination, le slogan désormais célèbre “Nous n’avons plus peur !”, la volonté de se regrouper massivement sur les places pour vivre et lutter ensemble… constituent effectivement une source d’inspiration et d’espoirs inestimable. Mais il faut aussi, et peut être surtout, avoir conscience des limites de ce mouvement : les illusions démocratiques, nationalistes et religieuses, la faiblesse relative des travailleurs… Ces entraves sont liées au manque d’expérience révolutionnaire et historique de la classe ouvrière de cette région du monde. Les mouvements sociaux d’Egypte et de Tunisie ont apporté à la lutte interna-tionale des exploités le maximum de ce qui leur était possible pour l’heure. Ils atteignent aujourd’hui leurs limites objectives. C’est aujourd’hui au prolétariat le plus expérimenté, vivant sur les terres du cœur historique du capitalisme, en particulier d’Europe, de porter plus loin le glaive du combat contre ce système inhumain. La mobilisation des Indignés en Espagne appartient à cette dynamique internationale indispensable. Elle a commencé à ouvrir de nouvelles perspectives avec ces assemblées générales ouvertes et autonomes, avec ces débats dont ont parfois émergé des interventions clairement internationalistes et dénonçant la mascarade de la démocratie bourgeoise. Seul un tel développement de la lutte contre la misère et les plans d’austérités draconiens dans les pays du cœur du capitalisme peut ouvrir de nouvelles perspectives aux exploités, non seulement d’Egypte mais aussi dans le reste du monde. C’est la condition indispensable pour offrir un avenir à l’humanité !

WH / 01.12.2011

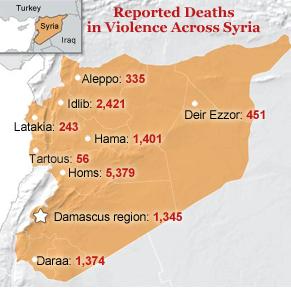

1) C’est évidemment le cas aussi en Syrie où le régime a tué plus de 4.000 personnes (dont plus de 300 enfants) en réprimant dans le sang les manifestations depuis le mois de mars. Mais nous reviendrons sur la situation dans ce pays dans un autre article à paraître ultérieurement.

Géographique:

- Afrique [3]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [4]

Rubrique:

Rapport sur la situation en Belgique

- 1292 reads

Depuis les élections fédérales de juin 2010, soit pendant près de 540 jours, les projecteurs des médias bourgeois ont été centrés sur les rebondissements de l’interminable feuilleton communautaire: négociations, compromis, ruptures, trahisons; le «citoyen» a été amené à osciller constamment entre l’espoir d’un compromis national et le désespoir de l’éclatement du pays. Aujourd’hui, après un accord péniblement conclu sur une réforme communautaire et un plan budgétaire pluriannuel, un nouveau gouvernement se met en place. Dans ce contexte, pour comprendre la situation à laquelle la classe ouvrière devra faire face dans les mois à venir, le rapport veut répondre aux questions suivantes:

-Où en est la Belgique sur le plan économique face à la dépression mondiale?

-Comment comprendre ces 18 mois de crise politique communautaire?

-quelles en sont les conséquences pour la population et plus spécifiquement pour la classe ouvrière?

-quelles sont les perspectives pour la lutte de classe?

1.La Belgique dans l’œil du cyclone de la crise

Depuis 2008, la bourgeoisie n’arrive pas à endiguer la tendance à la récession mondiale. Plus précisément depuis l’été 2011, on a vu s’accélérer la spirale infernale de la crise de la dette souveraine des États et la pression sur les obligations d’État en Europe, la crise de l’Euro, la pression sur les banques et la bourse, une économie mondiale glissant de plus en plus clairement vers une profonde récession mondiale, de nouvelles faillites d’établissements financiers, etc.

La Belgique est une des économies les plus ouvertes au monde mesurée en termes de la part du commerce extérieur au PIB. La Belgique est très dépendante de la situation qui prévaut chez ses principaux partenaires économiques, en particulier l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Le secteur manufacturier (21% du PIB), spécialisé dans les biens intermédiaires et semi-finis (produits métalliques et chimiques) et fortement exportateur, expose fortement le pays aux fluctuations de l’économie internationale.

1.1.Dans la première phase de la crise ouverte (en particulier de 2008 à 2010), la bourgeoisie a présenté la situation économique en Belgique comme une exception en Europe:

-Un État relativement épargné par la crise et l’austérité;

-Un État où le problème essentiel n’était pas la question économique ou sociale, mais les tensions communautaires entre Wallons «profiteurs» et flamands «arrogants».

Cette mystification sur la bonne santé de l’économie belge a été entretenue par l’ensemble des partis politiques et par le gouvernement «démissionnaire» Leterme qui affirme que «le gouvernement avait tout sous contrôle». Qu’est-ce qui a donné un semblant de crédibilité à cette illusion d’une «Belgique qui échappe à la crise» ? En réalité, trois facteurs l’ont favorisé:

-entre 2008 et 2011, l’économie belge a pu «parasiter» pendant quelques années sur la croissance allemande et sur les plans de relance de la France, dont elle est dépendante pour 65%;

-le gouvernement fédéral a continué à gérer les «affaires courantes», évitant la pression sur le budget des dépenses «partisanes» classiques imposées par les partis gouvernementaux pour satisfaire leur électorat traditionnel. D’autre part, les gouvernements régionaux, non démissionnaires, responsables de larges domaines de la gestion étatique, comme l’enseignement, la santé publique, l’écologie et la culture, ont donc pu pleinement prendre les mesures d’austérité qui s’imposent dans ces domaines;

-toute une série de mesures cadres pluriannuelles pour imposer l’austérité avaient déjà été prises dès 2009 par le gouvernement Van Rompuy dans le but de passer d’un déficit budgétaire de 6% en 2009 à 0% en 2015, soit 22 milliards d’Euros d’économies en 2011. Celles-ci ont continué à être appliquées.

1.2.Depuis l’automne 2011, le réveil est particulièrement dur et met en évidence une situation économique précaire, bien plus difficile que celle de ses voisins immédiats:

-les banques belges (Fortis, KBC, Dexia) ont fortement subi la crise bancaire et sont encore déstabilisées par des créances douteuses, en particulier envers certains pays de l’Europe de l’Est et du Sud, ce qui a mené récemment à la faillite de la banque franco-belge Dexia;

-si le PIB belge recule pour le moment moins que celui de ses principaux voisins, le déficit budgétaire 2010 est de 5,2%, au lieu des 4,8% prévu il y a un an (+1,3 milliards d’euros) et le soutien massif aux banques a fait regrimper la dette qui atteint actuellement les 96% du PIB;

-la Belgique subit de plus en plus la pression des marchés et les taux d’intérêts payés par l’État belge sur les marchés internationaux tendent à se rapprocher des niveaux des pays du groupe des PIIGS;

-l’agence de notation Standard en Poor’s (S&P) a dégradé le 25 novembre soir la note de la Belgique de AA+ à AA, avec une perspective négative.

Malgré la formation d’un nouveau gouvernement qui devrait faire disparaître «l’incertitude politique» tant décriée par les institutions bourgeoises internationales, la bourgeoisie belge sous-évalue encore la situation catastrophique dans laquelle ses contradictions internes l’ont placée. Ainsi, dans l’appréciation relative du poids de l’austérité imposée, les mesures prises depuis 2008 et celles inscrites dans le nouvel accord gouvernemental restent globalement au niveau de l’effort d’austérité imposé au début des années 1980 (dévaluation du franc) ou de celui pour intégrer l’euro à la fin des années 1990. Or, le tourbillon de la dette souveraine et de la dépression mondiale accentueront la pression pour imposer des attaques encore plus larges et globales sur les systèmes de calcul des salaires, des allocations de chômage et des retraites: «La Belgique est décrite comme le premier exemple de l’État-providence bismarckien congelé. La plupart des sources considère que la réforme en Belgique (s’il y en a) reste progressive et insuffisante pour faire face efficacement aux défis de la restructuration et au vieillissement de la population » (8ième Conférence ESPAnet 2010, « Politique sociale et la crise mondiale: conséquences et réponses»).

2.La pression de la décomposition met en évidence les faiblesses de la bourgeoisie belge

Pourquoi alors cette focalisation pendant près de 18 mois sur les tensions communautaires et linguistiques? La division au sein des diverses fractions nationales exprime avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète. De l’opposition entre Républicains et démocrates aux USA sur la politique à mener pour faire face à la dépression jusqu’aux oppositions entre les régions riches d’Italie du Nord ou d’Espagne (la Catalogne) et les régions pauvres de ces pays, ou encore le surgissement dans des pays comme les Pays-Bas de fractions ouvertement anti-européennes, on peut constater que ces tensions s’exacerbent un peu partout. Dans ce cadre il est erroné de voir les tensions (sous-)nationalistes comme une «exception Belge»,

Ceci étant dit, il est également incontestable que la bourgeoisie belge est caractérisée par un manque évident d’homogénéité: depuis la création artificielle de l’État belge en 1830, des tensions existaient en son sein. Ces tensions entre fractions régionales se sont particulièrement développées depuis la première guerre mondiale et se sont exacerbées depuis l’ouverture de la crise historique à la fin des années 1960. Le dernier avatar de ces tensions a été la montée en puissance lors des dernières élections du parti autonomiste flamand NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie) qui a mené au blocage de la vie politique de la bourgeoisie pendant 18 mois. Pendant des mois, les diverses fractions se sont déchirées comme des loups enragés afin de se positionner le mieux possible pour assurer leur survie dans la lutte sans merci qui est engagée sur le marché mondial, perdant même de vue à certains moments que cette lutte fratricide risquait de les mener tous à leur perte.

Si la bourgeoisie belge est effectivement divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussent ces conflits au second plan et s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs. Il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités.

3.La bourgeoisie exploite ses faiblesses dans un battage nationaliste intense contre la classe ouvrière

L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend que la bourgeoisie belge utilise habilement ses divisions internes contre la classe ouvrière dans un double objectif:

3.1.Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’état dans celles-ci.

Face au risque de défaut de paiement, tous les états européens lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire. Ces plans dévoilent toutefois de plus en plus le rôle de l’État, ce pseudo ‘État social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Loin d’être un arbitre au-dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, «l’État démocratique» se manifeste ici pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.

Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour aux contraire embobiner cette dernière dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions, attisent précisément les oppositions entre régions et communautés afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe «l’État démocratique» dans un imbroglio institutionnel.

De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise historique du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’État et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouvernements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphones, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces «réformes de l’État» ont abouti aux résultats suivants:

-accroître l’efficacité de l’exploitation: la «responsabilisation» des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus «performants» que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux implémenter la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.

-accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous le couvert de réorganisation des structures de l’État;

-diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.

3.2.Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière.

Lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie -à travers en particulier de ses syndicats- se sert de l’intensification du battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie. Cela aussi c’est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.

Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-état wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années ’80, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: «Ce que nous faisons-nous mêmes, nous le faisons mieux» est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée et récemment, ce sont les travailleurs d’Opel qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le «combat de la Flandre pour sauver Opel».

Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leurs salaires et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants flamands et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser.

4.Au-delà du programme d’austérité du nouveau gouvernement, des attaques d’ampleur se préparent

4.1.Le programme du nouveau gouvernement Di Ruppo contient des attaques contre la classe ouvrière sur deux plans.

Les mesures budgétaires pluriannuelles impliquent des mesures d’attaques globales contre l’ensemble de la classe ouvrière, en sus des mesures déjà prises dans le cadre du plan pluriannuel 2010-2015 de Van Rompuy, justifiées à partir de la défense de la crédibilité de l’État belge face aux marchés:

-réduction des allocations pour les chômeurs de longue durée, y compris chefs de famille, à partir de la 2ième année de chômage;

-la limitation de l’accès à la retraite anticipée, qui passe progressivement de 60 à 62 ans;

-suppression de la prise en compte des périodes de chômage, de retraite anticipée et de crédit d’heures pour la retraite;

-limitation du droit au crédit d’heures et à la pause carrière;

-réduction budgétaires dans les soins de santé, menaçant la qualité des soins aux patients. “

Les mesures de réforme de l’État impliquent une exacerbation de la concurrence entre les régions. Elles mèneront à l’exploitation des tensions communautaires sur le plan économique à travers de l’organisation d’une concurrence interne entre régions: fiscalité différenciée entre régions pour «attirer les entreprises», financement des régions partiellement lié à l’atteinte de critères de rentabilité et d’efficacité (exemple le budget pour les allocations chômage sera lié à l’efficacité de la politique de «mise au travail» des chômeurs). La concurrence et la course à la performance entre les régions impliqueront une pression accrue sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.

4.2.Quelles sont les mesures prises dans les autres pays d’Europe? Allemagne, 82 milliards d’euros; Grande-Bretagne, 7,2 milliards d’euro en 2010; Italie, 13 milliards d’euro en 2011 et depuis lors, deux autres plans d’austérité; Espagne, 15 milliards d’euro extra. Ces attaques impressionnantes impliquent des suppressions massives d’emplois dans le secteur public, la réduction des salaires (par exemple -5% pour les fonctionnaires en Espagne), le recul de l’âge de la retraite et la baisse des pensions (baisse des allocations de certains fonds de pension en Hollande par exemple) ou des allocations de soins de santé. Bref, elles signifient une baisse conséquente du niveau de vie de la classe ouvrière, comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930.

Dans ce contexte Européen et dans le contexte de l’accroissement de la pression sur les banques et sur la dette de l’État, des mesures supplémentaires s’imposeront pour «restaurer la crédibilité de la Belgique». Dans les coulisses, les «think tanks économiques» de la bourgeoisie esquissent déjà les grandes lignes d’un redoutable plan d’austérité, basé sur une double orientation: une éduction drastique des dépenses budgétaires de l’État pour infléchir l’évolution de la detteet une éduction importante des salaires (évaluée globalement à 10% pour restaurer la position concurrentielle de la Belgique vis-à-vis de l’Allemagne (salaires +23,4% en 10 ans en Belgique, contre +8,8% en Allemagne) et pour reconquérir des parts de marché ou contrer la chute des investissements étrangers (-70%, faisant passer la Belgique de la 2e à la 10e place des pays attirant des investissements étrangers (De Morgen, 23.07.10).

5.Contexte et perspectives pour les luttes ouvrières

Le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompue depuis l’été 2008, a caché aux travailleurs la réalité de la crise et des enjeux et a créé des conditions difficiles pour leur mobilisation, pour leur lutte et surtout pour l’extension de celles-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. Il serait par ailleurs illusoire de penser que la bourgeoisie s’attachera à dissiper le brouillard dans la période actuelle. Bien au contraire, elle tend à exploiter un certain soulagement au sein de la classe ouvrière du fait que les tensions au niveau de la gestion de l’État belge semblent réglées pour jouer à présent la carte de la nécessaire «unité nationale» face aux marchés en appelant à une «solidarité nationale» pour «défendre notre pays» contre les attaques d’un «monde extérieur agressif» et pour «corriger les erreurs du passé». Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation a été difficile ces dernières années et cela va encore rester difficile pendant une certaine période.

En même temps, l’intensité du battage et la prudence de Sioux avec laquelle la bourgeoisie avance ses mesures est aussi révélateur de la peur de la bourgeoisie face à une classe ouvrière qui a montré dans les années ’70 et ’80 sa combativité. Mais la pression de la crise la contraint de plus en plus à rendre ses attaques plus directes. Par ailleurs, dès l’annonce des mesures du nouveau gouvernement, le front uni des organisations syndicales annoncent un programme impressionnant de mobilisations, de manifestations et de grèves afin d’occuper solidement le terrain social. Tous les éléments avancés dans ce rapport démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est tout à fait parallèle à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.

Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le «printemps arabe» et les événements en Espagne ou en Angleterre. Même si une période d’hésitations et de désamorçage de la combativité dans une multitude d’actions syndicales semble probable dans un premier temps, une dynamique de mûrissement de la combativité et de la réflexion dans des minorités est dès à présent perceptible:

-multiplications de débrayages: sidérurgistes à Liège; infirmières à Anvers et Bruxelles; grève dans les ateliers SNCB à Bruxelles; arrêts de travail dans les transports publics;

-apparition de minorités discutant de la situation et des perspectives à mettre en avant, dans différentes manifs ou assemblées dans le cadre des mouvements des «Indignés» ou «Occupy» à plusieurs endroits.

Ces derniers mouvements qui se développent depuis des mois révèlent une sincère volonté de vivre et de lutter ensemble, collectivement, de tourner le dos à l’individualisme du capitalisme pour occuper ensemble un lieu et y discuter; ces mouvements, aussi limités qu’ils soient encore, révèlent la volonté de débattre collectivement et de réfléchir collectivement. Le fait que ces mouvements se développent au niveau international leur donne leur importance décisive. Ils indiquent que la classe ouvrière en Belgique peut très vite retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception.

Internationalisme/11.2011

Vie du CCI:

Géographique:

- Belgique [2]

Rubrique:

Cycle de discussions : le capitalisme a fait faillite, pourquoi? Et alors, quoi d'autre?

- 1299 reads

À l’heure actuelle, dans toute la société, la crise économique est au cœur des préoccupations. Tout le monde se fait des soucis sur son avenir, celui de ses enfants, ses parents âgés, ses voisins, amis, collègues, ... existe t’il encore un avenir décent pour nous tous ou allons-nous tout droit dans la plus grande pauvreté et la précarité? Pour ne pas parler de la répression croissante par l’État et de la tendance toujours montante dans la société du chacun pour soi, du sentiment d’insécurité.

Comme le formulait jadis Marx : “il ne faut pas voir dans la misère que la misère”. La crise économique n’est pas une fatalité. Elle n’est pas une loi naturelle. Ce n’est pas une destinée qui nous est réservée. Elle est le résultat d’un système qui est empêtré dans ses propres contradictions, comme celles entre les forces productives et les rapports de production, en d’autres termes entre le caractère social du processus de production et la réappropriation privée de la production et de ses produits par les propriétaires capitalistes.

La crise économique reste encore toujours l’"alliée" de la classe ouvrière. Partout, elle pousse à s’engager dans la lutte contre les mesures d’austérité et ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la lutte pour une autre société. Elle pousse la lutte de classe à un tel point que la question d’une autre forme de société est posée. Elle pousse les contradictions à une telle extrême que la société actuelle devient porteuse d’une nouvelle société qui correspond et est en concordance avec le caractère essentiellement social du processus de production: un système qui existe pour le respect des besoins humains et pas pour l’appât du gain.

Nous organisons dans les prochains mois un CYCLE DE DISCUSSION

où nous voulons approfondir ce thème sous différents angles.

Qui désire y participer ou y prendre part, peut nous CONTACTER

via notre adresse e-mail ou l’adresse de la boîte postale.

Vie du CCI:

Rubrique:

Internationalisme no 354 - 2e trimestre 2012

- 1155 reads

Face à la crise économique globale, les syndicats empêchent une riposte globale contre la crise

- 1638 reads

La manifestation syndicale du 31 janvier dernier a déclenché une discussion intense dans les médias, les entreprises et un large milieu politique sur l'utilité de la grève générale syndicale d'un jour et de manière plus globale sur l'efficacité des actions syndicales, voire le rôle des syndicats dans la période actuelle.

Cette discussion est une question importante et pose des enjeux cruciaux. Depuis maintenant près de 5 ans, crises immobilières, crises boursières, crises monétaires, crises bancaires et crises de la dette souveraine des États se succèdent et se conjuguent, attestant de l'impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste mondial. Pour les conditions de vie des travailleurs, les conséquences ne se sont pas fait attendre: attaques générales sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, les retraites, ... En Belgique plus particulièrement, licenciements (Beckaert, Arcelor-Mittal), blocage des salaires, allongement des carrières, suppression des pauses carrières constituent l'avant-goût d'attaques plus pénibles encore qui s'annoncent. D'Espagne aux États-Unis, de l'Égypte à la Grèce, se pose la question comment faire face à de telles agressions, comment organiser la lutte, quelle perspective avancer. C'était déjà une des questions centrales débattue dans les mouvements des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street». Il est donc pleinement légitime que cette question soit posée en Belgique également.

Les syndicats et les besoins actuels de la lutte contre les mesures

Face aux mesures générales et internationales, ces mouvements qui se sont développés pendant toute l'année 2011 ont mis en avant trois besoins impérieux pour la lutte: le besoin d'extension et d'unification des mouvements, l'importance du développement de la solidarité entre salariés, chômeurs, jeunes et la nécessité d'engager au sein du mouvement une ample discussion sur une alternative au système actuel en faillite. Les syndicats répondent-ils à ces besoins pour la lutte?

a) Les syndicats favorisent-ils l'extension et l'unifica-tion des luttes?

La spécialité des syndicats, ce sont les actions par usine, par secteur; lorsque la tension sociale monte, ils prônent des actions «symboliques» visant surtout à «lâcher de la vapeur» et à désamorcer la colère et la combativité. Lorsqu'ils organisent une grève générale, ils prennent bien soin de la limiter à un jour, ou à organiser des actions « tournantes» par région ou secteur. Ainsi, lors de la dernière grève générale du 31.1, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations: la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.

Et ne parlons pas de perspectives sérieuses au niveau européen ou mondial, alors que la crise et les attaques le sont de manière évidente. Tout dans leurs actions est fait pour isoler et diviser tous azimuts les travailleurs, pour instiller un sentiment d'impuissance face au tsunami d'attaques qui leur tombe dessus.

b) Les syndicats favorisent-ils l'expression de la soli-darité entre retraités, salariés, chômeurs et jeunes?

Bien au contraire, les actions autour de la grève générale sur le recul de l'âge de la retraite a montré combien leurs actions stimulaient les rivalités entre «jeunes» et «vieux», qui se reprochaient mutuellement un «manque de solidarité». D'ailleurs, dans la logique syndicale, la solidarité se réduit aux sacrifices que les «secteurs mieux nantis «doivent faire pour les «secteurs plus faible», en d'autre mots une répartition plus équitable de la misère parmi les travailleurs.

c) Les syndicats favorisent-ils la discussion sur une alternative au système en faillite?

Les syndicats raisonnent uniquement dans le cadre de la «concertation» au sein du système capitaliste. Et lorsque le «gâteau se réduit», la discussion ne peut porter que sur une manière «équitable» de répartir l'austérité, ce qui signifie aussi «favorable» aux intérêts nationaux. Ils font tout pour éviter la remise en cause du système: en février, les syndicats exultaient: le gouvernement accepte de négocier et finit par assouplir certaines mesures secondaires: victoire sur toute la ligne pour la bourgeoisie grâce à ses syndicats: l'essentiel des mesures passe et l'impression est donnée que la lutte syndicale paie, ce qui permet d'éviter de contrer la réflexion sur la remise en cause du système. Si la «bombe atomique» n'a pu arrêter les mesures, «arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système»: voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Comme si gérer «démocratiquement» une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer «équitablement» la misère signifie la rendre supportable!

Les syndicats ne répondent donc aucunement aux besoins de la lutte, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs. Bien au contraire. Leur action vise à neutraliser la colère et à désamorcer la combativité. La division et la démoralisation sont un objectif des syndicats pour dissuader à tout prix les ouvriers d'entrer massivement en lutte. Dans la réalité, la méfiance des travailleurs envers eux, leurs promesses creuses et leurs magouilles continuelles, s'accroît d'ailleurs fortement, comme l'a encore montré dernièrement la grève spontanée du personnel des transports publics bruxellois suite à une agression mortelle contre un de leurs collègues de celui-ci. Au delà de cette simple indignation face au sabotage des luttes par les syndicats, beaucoup de prolétaires se posent les mêmes questions plus fondamentales: est-ce que tout cela n'est qu'un malheureux hasard?

Existe-t-il de «bons«et de «mauvais« syndicats?

NON! Tous les syndicats, y compris les plus «radicaux» et «combatifs», ne défendent pas les intérêts des travailleurs mais ceux de la bourgeoisie. Leur fonction consiste à saboter les luttes en faisant semblant d'être du côté des exploités. Toutes les mobilisations derrière les syndicats ne mènent qu'à la défaite et à la démoralisation. L'apparente division entre les syndicats «mous» et les syndicats plus à gauche, «plus radicaux», ne sert qu'à diviser la classe ouvrière, à mieux couvrir tout le terrain de la lutte.

S'il n'y a pas de «bons» et de «mauvais» syndicats, c'est parce que le syndicalisme n'est plus adapté aux besoins de la lutte de classe aujourd'hui. Le syndicalisme est devenu une arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Les syndicats sont devenus (depuis que le capitalisme a sonné la fin de sa période d'ascendance internationale avec l’éclat de la Première Guerre mondiale) des organes de l'État capitaliste dans les rangs ouvriers. Depuis près d'un siècle, leur fonction consiste à diriger les luttes pour empêcher la classe ouvrière de prendre elle-même la direction de ses combats, pour l'empêcher de développer sa solidarité et son unité lui permettant de se battre efficacement contre le capitalisme. Croire qu'il existe de «bons» syndicats est une pure illusion. La preuve: l'agitation des syndicats les plus «radicaux» n'a pas empêché la bourgeoisie de renforcer ses attaques et de faire passer tous ses plans d'austérité. Au contraire! La division entre les syndicats ne leur sert qu'à oeuvrer pour diviser la classe ouvrière et la conduire à la défaite.

Tous les syndicats sont complices du gouvernement et du patronat. Lorsqu'ils «négocient» (toujours dans le dos des travailleurs), c'est pour discuter avec les représentants du gouvernement et du patronat de la façon de faire passer les attaques. Tous les syndicats ont pour fonction d'encadrer les luttes pour maintenir l'ordre social du capital! Pour cela, ils se partagent le travail entre eux et en étroite collaboration avec les représentants de la classe dominante.

Peut-on «réformer» les syndicats?

NON! Dans la mesure où les syndicats sont devenus des organes d'encadrement de la classe ouvrière et ont été définitivement intégrés à l'appareil de l'État bourgeois, on ne peut pas les «réformer».

Beaucoup de prolétaires pensent que ce sont les bureaucraties syndicales qui sont pourries et qu'il suffirait de changer la direction des syndicats pour que ces derniers deviennent de vrais organes de défense des travailleurs. C'est une illusion! Si les syndicats ne sont pas «efficaces», ce n'est pas à cause de leurs «mauvais» leaders qui trahissent la «base». C'est la forme syndicale elle-même qui est devenue inefficace et totalement inadaptée aux besoins de la lutte.

Le syndicalisme est une idéologie réformiste basée sur la division de la classe ouvrière en corporations, en corps de métiers.

Le syndicalisme est une idéologie qui sème l'illusion que l'on peut se battre aujourd'hui pour obtenir des réformes durables afin d'améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière au sein-même du capitalisme (comme c'était le cas au 19e siècle). Aujourd'hui, avec l'enfoncement du capitalisme dans une crise économique sans issue et qui ne peut que continuer à s'aggraver, les seules «réformes» durables sont celles qui nous sont imposées par la bourgeoisie, telle la «réforme» du système de retraite. Ces «réformes», au lieu d'améliorer les conditions d'existence des salariés, ne peuvent que les plonger dans une pauvreté et une misère croissantes.

Le syndicalisme sème l'illusion qu'en se battant chacun dans son coin, derrière des revendications spécifiques à sa boîte, son secteur, sa corporation, on peut obtenir gain de cause. C'est FAUX! Seule une lutte massive englobant tous les secteurs de la classe ouvrière, derrière des mots d'ordre unitaires peut faire reculer le gouvernement et le patronat. Pour cela, il faut briser toutes les divisions corporatistes, sectorielles que les syndicats nous imposent.

Il ne sert à rien de chercher à «réformer» les syndicats ou créer de nouveaux syndicats. La preuve: lors des luttes des ouvriers de Pologne en 1980, par exemple, ces derniers avaient l'illusion qu'en créant un nouveau syndicat «libre» et «démocratique» (le syndicat Solidarnosc dirigé par Lech Walesa), ils allaient pouvoir renforcer leurs luttes et obtenir des réformes durables. On a vu ce que cela a donné: c'est grâce à la création du syndicat «indépendant» Solidarnosc (mis en place avec le soutien des syndicats occidentaux et de toute la bourgeoisie des États «démocratiques») que le général Jaruzelski a pu décréter l'état de guerre et réprimer férocement la classe ouvrière en Pologne (voir notre brochure sur les luttes en Pologne de 1980). Par la suite, on a vu le parcours du leader du syndicat Solidarnosc: Lech Walesa est devenu chef de l'État polonais et c'est lui qui a eu la responsabilité de gérer le capital national polonais et de porter des attaques directes contre la classe ouvrière!

Peut-on lutter efficacement sans les syndicats dans les pays «démocratiques»?

OUI! Pour cela, il faut que la classe ouvrière prenne confiance en elle-même et en ses propres forces. Il faut qu'elle puisse surmonter les hésitations et surtout la peur de la répression des grèves «sauvages» et «illégales». Cette peur de la répression (sous forme de sanctions disciplinaires) ne pourra être dépassée que si les travailleurs sont capables de développer la solidarité entre eux, s'ils refusent de se laisser diviser et intimider. Cette peur ne pourra être dépassée que lorsque les exploités prendront conscience qu'ils n'ont plus rien à perdre que leurs chaînes.

Les travailleurs, salariés ou au chômage, en retraite ou étudiants ne pourront prendre en mains leur propre destinée que lorsqu'ils auront compris que toutes les actions «radicales», les actions commandos préconisées par les syndicats (séquestration des patrons, sabotage de la production, blocage des voies ferrées, etc.) ou les actes de désespoir (telles les menaces de faire sauter l'usine) sont totalement stériles et ne peuvent conduire qu'à la démoralisation et à la défaite. Toutes ces actions pseudo-radicales derrière lesquelles les syndicats cherchent à entraîner les travailleurs les plus combatifs ne servent qu'à défouler leur colère et ne sont que des feux de paille.

Dans les pays «démocratiques», les syndicats sont les représentants de la «démocratie» bourgeoise au sein de la classe ouvrière, c'est-à-dire de la forme la plus sournoise et hypocrite de la dictature du capital.

Comment lutter efficacement ?

Pour pouvoir se battre efficacement en se dégageant de l'emprise totalitaire des syndicats, il faut faire vivre la vraie «démocratie» de la classe ouvrière. Cela veut dire développer la discussion collective au sein des assemblées générales massives et souveraines. Ces AG doivent être des lieux de débats où chacun peut intervenir librement, faire des propositions d'actions soumises au vote. Ces AG doivent élire des délégués révocables à tout moment, qu'ils soient syndiqués ou non. Si les délégués élus ne remplissent pas correctement le mandat confié par l'AG, l'AG suivante doit les remplacer. Contrairement aux méthodes de sabotage syndicales, il faut que ces AG soient ouvertes à TOUS les travailleurs (et pas seulement à ceux de la boîte, de l'entreprise ou de la corporation, ou les membres du syndicat). Les chômeurs doivent également être invités à y participer activement car ce sont des prolétaires exclus du monde du travail. Ceci est un des points forts que les mouvements en Espagne des Indignés et aux EU de Occupy nous ont montré. Avec un % toujours croissant d’exclus du marché régulier du travail (précaires, chômeurs) l’AG est devenu par excellence le lieu où toutes les parties de la classe exploitée peuvent s’unir et développer leur solidarité. Les AG souveraines doivent être des lieux de discussions public, (comme l'ont montré les travailleurs de Vigo en Espagne en 2006). Ce n'est qu'à travers la discussion et la réflexion collective dans ces AG ouvertes à tous que peut se construire l'unité et la solidarité de la classe exploitée. Ce n'est que dans ces Assemblées que peuvent se décider des actions unitaires, être mises en avant des revendications communes à tous et que pourront être démasquées les magouilles des syndicats.

Pour se battre efficacement en se débarrassant des entraves et du carcan des syndicats, les travailleurs doivent immédiatement poser la question de l'extension de leur lutte et de la solidarité avec tous leurs camarades des autres secteurs et entreprises frappés par les mêmes attaques de la bourgeoisie. Lorsque les travailleurs d'une entreprise engagent la lutte, ils doivent envoyer des délégations massives vers les autres entreprises voisines pour entraîner dans la lutte tous les travailleurs de la même zone géographique et élargir leur mouvement de proche en proche.

Aujourd'hui, si la classe ouvrière a beaucoup de difficulté à engager la lutte sans attendre les directives des syndicats, c'est parce qu'elle manque encore de confiance en elle-même et dans ses propres forces. C'est aussi parce que l'idéologie «démocratique» inoculée dans ses rangs par les syndicats (et le syndicalisme) pèse encore sur sa conscience.

L'idée qu'on a besoin des syndicats pour se battre est véhiculée par la bourgeoisie. La classe dominante veut nous faire croire que seuls les syndicats peuvent nous «représenter» parce que ce sont des professionnels de la «négociation», alors que ce sont des professionnels du sabotage, de la magouille et de la collaboration avec l'ennemi de classe.

Face aux plans d’austérité dont nous sommes tous victimes, il est possible de lutter efficacement. Mais pour construire un véritable rapport de force capable de faire reculer la bourgeoisie, les travailleurs doivent déjouer les manœuvres de sabotage des syndicats et comprendre qu’ils ne peuvent plus compter sur ces faux amis. Cette discussion est d’une grande importance si nous «voulons faire comprendre à toute la classe, à tous les collègues-ouvriers qu’à l 'intérieur du capitalisme pour eux il n'y a pas d’avenir et que seulement par la lutte, non comme syndicat mais comme classe-unie, nous pouvons remporter la victoire» (Sur les syndicats, A. Pannekoek, 1936). Nous appelons toutes les forces combattives d’engager la discussion là-dessus.