Revue Internationale no 20 - 1e trimestre 1980

- 2991 reads

Années 80 : les années de vérité

- 2853 reads

L'histoire ne se plie pas aux chiffres des calendriers. Cependant les décennies sont souvent associées dans la tête des hommes à des périodes spécifiques de l'histoire. Ainsi, si on parle des années 30 on pense immédiatement à la grande crise qui a frappé le capitalisme il y a 50 ans; si on évoque les années 40, c'est à la guerre que l'on pense, à cette guerre qui a anéanti l'équivalent d'un pays comme l'Italie ou la France. A l'aube des années 80, quelle image peut-on associer à la décennie qui se termine, quel sera le phénomène saillant de celle qui commence ?

La crise ? On peut dire qu'elle a marqué de son empreinte les années 70, mais elle marquera encore plus les années 80. Entre les années 60 et les années 70, il y eut effectivement une différence dans la situation économique du monde. Les premières furent les années de la fin de la reconstruction, celles où brillèrent les derniers feux d'une "prospérité" factice, basée sur des mécanismes on ne peut plus éphémères puisqu'associés à la reconstitution du potentiel industriel et commercial de l'Europe et du Japon détruit par la guerre. Ce potentiel reconstitué, le capitalisme s'est de nouveau trouvé confronté à son impasse mortelle : la saturation des marchés. C'est pour cela que, sur le plan économique, la décennie qui se termine n'a pas ressemblé à la précédente : "prospérité" pour l'une, marasme pour l'autre. Par contre, il n'y aura pas de différence de cette nature entre les années 70 et les années 80, sinon que, durant les secondes, la crise sera pire encore.

La misère humaine et les massacres ? Les années qui viennent s'annoncent particulièrement "riches" dans ce domaine : jamais il n'y a eu autant de famines et autant d'exterminations de populations de par le monde : à force de "libérer" des peuples, à force de leur apporter leur aide (qui en général, se réduit à l'envoi d'engins de mort), les grandes puissances les auront bientôt rayés de la carte du monde. Cette apocalypse n'est pas nouvelle. Dans la prochaine décennie, avec l'aggravation de la crise, on verra, malgré toutes les pétitions et toutes les campagnes humanitaires, se multiplier les Cambodge. Mais ce ne sera là, certes à un degré de plus en plus terrifiant, que la poursuite de calamités qui n'ont pratiquement pas cessé depuis la seconde guerre mondiale, qui ont fait de la société humaine un véritable enfer pour la majorité de ses membres. En ce sens, même s'ils sont appelés à se multiplier, on ne pourra qualifier la décennie qui vient comme celle des génocides, car en cela on ne saurait la distinguer de celles qui l'ont précédée.

Cependant,, les événements qui se sont produits ces derniers temps attestent que des changements très importants dans la vie de la société mûrissent en ses entrailles et qui concernent bien moins son infrastructure économique ou le degré de misère de ses membres que la façon d'être et d'agir des principales classes qui la composent : bourgeoisie et prolétariat.

D'une certaine façon, les années 70 furent les années d'illusion. Même dans les grandes métropoles du capitalisme, bourgeoisie et prolétariat ont été confrontés à la réalité de la crise, et même souvent de façon très crue. Mais en même temps, et notamment dans les pays les plus développés, ceux où se décide l'enjeu de la vie du monde, ces deux classes ont eu longtemps tendance à se voiler les yeux devant cette réalité : la première parce qu'il lui est insupportable de regarder en face le tableau de sa faillite historique, la seconde parce qu'elle a subi en partie les illusions véhiculées par la classe dominante mais aussi parce qu'il ne lui est jamais facile d'assumer d'emblée la formidable responsabilité historique qui pèse sur ses seules épaules et qu'une conscience claire de la signification de la crise lui aurait rappelée. Face à la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions. Certes, depuis 67, les récessions se sont succédé de façon régulière (67, 70-71, 74-75) en même temps que l'inflation devenait un mal chronique. Mais, à l'issue de chacune de ces récessions, il y avait une "reprise"; celle de 1972-73 faisant d'ailleurs connaître aux pays occidentaux (notamment les USA) des taux d'expansion parmi les plus élevés depuis la guerre. De même, il y avait de fortes poussées d'inflation galopante, mais certains plans de stabilisation n'échouaient pas complètement et on pouvait même voir certains pays "faire" moins de 5% par an: il suffisait de suivre leur trace. Evidemment, la bourgeoisie s'était rendu compte que les plans de "relance" relançaient...1'inflation et que les plans de "stabilisation" provoquaient...une nouvelle récession, mais elle s'était faite à l'idée que, même si les choses n'étaient plus comme "avant", on pourrait quand même continuer à marcher à ce rythme à condition "d'assainir" et de "couper les branches mortes", en d'autres termes d'imposer l'austérité et de licencier.

Aujourd'hui la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise, à la suite, comme nous le voyons dans l'article "L'accélération de la crise", de l'échec de tous les remèdes qu'elle a administrés à son économie et qui ont fini par l'empoisonner encore plus. Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste plus que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre.

Cette marche vers la guerre n'est pas nouvelle ; en fait, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le capitalisme n'a jamais désarmé comme il l'avait fait partiellement à l'issue de la première. Et depuis qu'il a connu une nouvelle aggravation de sa situation économique à la fin des années 60, les tensions impérialistes n'ont cessé de s'accentuer, les armements de croître de manière phénoménale : aujourd'hui, c'est un million de dollars qui sont engouffrés chaque minute en moyens destinés à semer la mort et la destruction. Mais jusqu'à présent, c'était de façon encore semi-inconsciente que la bourgeoisie s'acheminait vers une nouvelle guerre mondiale: elle y était poussée par les nécessités objectives de son économie mais en même temps elle ne se rendait pas vraiment compte que c'était la seule perspective que son système offrait à l'humanité. De même, la bourgeoisie n'avait pas vraiment conscience que son incapacité présente de mobiliser le prolétariat pour la guerre constituait l'obstacle le plus sérieux sur le chemin d'une telle issue.

Aujourd'hui, avec le constat de la faillite totale de son économie, la bourgeoisie est en train de prendre une conscience plus claire de la situation et elle agit en conséquence. D'une part, elle renforce encore ses armements. Partout les budgets militaires connaissent des hausses vertigineuses. Partout, on remplace des armes déjà terrifiantes par des armes encore plus "efficaces" ("Backfire", Pershing 2, bombe à neutrons, etc..). Mais elle n'agit pas seulement sur le terrain des armements. Comme nous le signalons dans notre prise de position sur la crise Iran/USA, elle a également entrepris de créer une psychose de guerre afin de préparer l'opinion à ses projets de plus en plus bellicistes. "Puisqu'à la guerre il faut aller et puisque les masses ne sont pas préparées à cette perspective, il faut utiliser tous les prétextes pour créer ce "sursaut national", cette "union sacrée", et les guider sur le bon chemin, celui qui s'écarte des sordides conflits d'intérêts (lire les conflits de classe) et mène à la "défense de la patrie et de la civilisation" contre ces forces de la barbarie qui les menacent, qu'elles aient nom fanatisme islamique, cupidité arabe, totalitarisme ou impérialisme". Tel est le discours que se tient de plus en plus la classe dominante partout dans le monde.

Face à la classe ouvrière, le langage de la bourgeoisie est donc en train de changer: tant que pouvait subsister l'apparence qu'il y avait des solutions à la crise, elle a bercé les exploités de promesses illusoires : acceptez l'austérité aujourd'hui et ça ira mieux demain. La gauche avait fait merveille dans ce style de mensonges : le crise n'était pas le résultat des contradictions insurmontables du mode de production capitaliste, mais celui d'une "mauvaise gestion" ou de la "cupidité des monopoles" et autres "multinationales" : qu'on vote pour elle et tout allait changer! Aujourd'hui ce langage ne prend plus, la gauche au gouvernement, là où elle y était parvenue, n'a pas fait mieux que la droite et, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, elle a même souvent fait pire. Puisque promettre des "lendemains qui chantent" ne trompe plus personne, la classe dominante a changé de registre. C'est le contraire que l'on commence à promettre maintenant en disant bien fort que le pire est devant nous mais qu'on n'y est pour rien, que "c'est la faute des autres", qu'il n'y a pas d'autre issue, et en espérant réaliser cette unité nationale que Churchill, en d'autres temps, avait obtenu de la population anglaise en lui promettant "du sang et des larmes".

Ainsi , de plus en plus, la bourgeoisie, en même temps qu'elle perd ses propres illusions, est obligée de parler clair à la classe ouvrière quant à l'avenir qu'elle lui réserve. Si celle-ci était résignée, démoralisée comme au cours des années 30, ce langage pourrait être efficace : "Puisque, de toutes façons, il n'y a pas d'autre issue, puis qu’il faut sauver quand même ce qui peut être sauvé : "la démocratie", la "terre de mes ancêtres", mon "espace vital", va pour la guerre et ses sacrifices !" Tel est l'écho que la classe dominante aimerait rencontrer à ses discours. Malheureusement pour elle, les nouvelles générations ouvrières n'ont pas la résignation de leurs aînées. Dès les premières atteinte de la crise, avant même que celle-ci ne soit reconnue comme telle par quiconque, à l'exception de quelques toutes petites minorités révolutionnaires qui n'avaient pas oublié les enseignements du marxisme, la classe ouvrière a engagé la lutte. Ses combats, au tournant des années 60 et 70, par leur extension et par leur détermination, signifiaient que c'en était fini de la terrible contre-révolution qui avait pesé sur la société à la suite de l'écrasement de la vague révolutionnaire du premier après-guerre. Il n'était plus "minuit dans le siècle", le capitalisme devait de nouveau compter avec ce géant qu'il croyait définitivement endormi : le prolétariat. Mais même si celui-ci débordait de nouveau de vitalité, il manquait d'expérience, et il s'est laissé en bonne partie piéger par les chausse-trappes que le capitalisme, une fois revenu de sa surprise, a disposé sur son chemin. S'appuyant sur le fait que la crise de son économie avançait à un rythme beaucoup plus lent que dans les années 30, la bourgeoisie a réussi à communiquer au prolétariat ses propres illusions sur la possibilité d'une "solution" à la crise. Pendant un certain nombre d'années, celui-ci a cru dans les bobards de "l'alternative de gauche", qu'elle ait nom "gouvernement travailliste", "pouvoir populaire", "programme commun", "pacte de la Moncloa", "compromis historique", etc.. Abandonnant pour un temps la lutte ouverte, il s'est laissé promener dans les impasses électorales et démocratiques, il a encaissé sans presque réagir une austérité et un chômage à doses de plus en plus massives. Mais ce que sa première vague de luttes débutée en 68 révélait déjà, est en train maintenant de se confirmer: les mystifications bourgeoises d'aujourd'hui n'ont pas la force de celles du passé. A force de servir, les discours sur la "défense de la patrie", de la "civilisation", de la "démocratie", de la "patrie socialiste", s'usent. Et ceux sur "l'intérêt national", la "menace terroriste" et autres "gadgets" n'arrivent pas à les remplacer. Comme le fait ressortir notre article : "Notre intervention et ses censeurs", le prolétariat a repris maintenant le chemin de la lutte au point de contraindre la gauche, là où elle était au gouvernement, à poursuivre dans l'opposition sa tâche capitaliste et, partout, à radicaliser son verbe.

Avec une crise qui fait peser chaque jour plus sur elle ses terribles effets, avec une expérience d'une première vague de luttes et de l'arsenal de pièges que peut lui tendre la bourgeoisie pour les asphyxier, avec enfin la réapparition encore timide mais qui ne cesse de se confirmer de ses minorités révolutionnaires, la classe ouvrière revient donc affirmer sa puissance et son énorme potentiel de combativité. Si la bourgeoisie n'a d'autre avenir à proposer à l'humanité que la guerre généralisée, les combats qui se développent aujourd'hui démontrent que le prolétariat n'est pas prêt à lui laisser les mains libres et que lui a un autre avenir à proposer, un avenir où il n'y aura plus de guerre ni d'exploitation : le communisme.

Dans la décennie qui commence, c'est donc cette alternative historique qui va se décider : ou bien le prolétariat poursuit son offensive, continue de paralyser le bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer et démoraliser par ses discours et sa répression et, alors, la voie est ouverte à un nouveau holocauste qui risque d'anéantir la société humaine.

Si les années 70 furent tant pour la bourgeoisie que pour le prolétariat les années d'illusion, parce que la réalité du monde actuel s'y révélera dans toute sa nudité, et parce que s'y décidera pour bonne part l'avenir de l'humanité, les années 80 seront les années de la vérité.

Questions théoriques:

- Décadence [1]

- Le cours historique [2]

L'accélération de la crise

- 2883 reads

Les soi-disant "explications économiques" dont les classes dominantes abreuvent la population à travers la presse, la radio, la télévision ont presque toujours un objectif clair et déclaré : justifier au nom d'une prétendue "science économique" les nouveaux "sacrifices" que le capital exige de ses exploités.

Les "experts" ne prennent la parole et ne citent leurs statistiques que pour "expliquer" pourquoi il faut accepter l'augmentation du chômage, la baisse des salaires réels, pourquoi il faut cependant travailler plus, pourquoi les impôts augmentent, pourquoi il faut expulser les travailleurs immigrés, bref pourquoi il faut rester soumis aux lois du capitalisme alors que celles-ci conduisent l'humanité à la ruine et au désespoir.

Refuser et combattre la domination de ces lois, c'est aussi rejeter les justifications "économiques" avec lesquelles les gouvernements imposent leur système d'exploitation. Mais il ne suffit pas de se dire : "De toutes façons tout ce qu'ils racontent est faux". Il faut encore comprendre en quoi et pourquoi c'est faux, si on veut être capable de construire quelque chose de réellement différent demain.

La révolution prolétarienne est une révolution CONSCIENTE. Le prolétariat ne pourra pas débarrasser l'humanité des entraves qui la paralysent sous le capitalisme sans savoir quelles sont ces entraves.

La compréhension de la situation économique du capitalisme est indispensable pour agir consciemment au niveau global de la société, car jusqu'à présent les hommes restent soumis à leurs besoins économiques.

Dans le capitalisme, comme dans toutes les sociétés passées, comprendre le monde c'est d'abord comprendre sa vie économique. Comprendre comment le détruire, c'est aussi comprendre comment il s'affaiblit : c'est comprendre ses crises.

L'article qui suit s'inscrit dans cet effort. Son objet est de faire le point sur le développement actuel de la crise et d'en dégager les perspectives. Il s'attache à démontrer que l'actuelle aggravation de la crise annonce pour le début des années 80 une récession de l'économie mondiale sans précédent depuis la guerre.

L'article comporte beaucoup de chiffres, mais il faut passer par ce terrain aride pour tenter de mesurer où en est la crise du capitalisme et où elle va. Nous nous sommes servis de chiffres "officiels" en sachant ce qu'ils valent. Les statistiques économiques subissent des distorsions d'ordre aussi bien idéologique que technique. Du fait même que la soi-disant "science économique" fait partie intégrante de l'idéologie et de la propagande de la classe dominante, ses statistiques subissent toujours toutes les déformations utiles pour justifier, la survie et la défense du système. Les "experts" de la bourgeoisie ne le font pas toujours avec des visions machiavéliques : ils sont eux-mêmes victimes du poison idéologique qu'ils sécrètent. Mais leurs statistiques ne subissent pas uniquement des déformations idéologiques. Elles sont aussi victimes d'incapacités techniques qui tiennent au délabrement même du système économique. En effet, l'instrument de mesure de la plupart des statistiques économiques c'est la monnaie, que ce soit le dollar ou autre.

Or l'inflation et les soubresauts de plus en plus fréquents et violents des taux de change des monnaies internationales, rendent les monnaies de moins en moins capables de mesurer l'activité économique réelle. Cela est particulièrement vrai pour la mesure des agrégats économiques en termes de "volume", (le volume du produit national brut, par exemple) c'est à dire en termes de "monnaie constante", une monnaie théorique qui n'aurait pas été dévaluée par l'inflation.

Mais, quels que soient les défauts, connus, des statistiques économiques existantes, elles sont les seules disponibles. Et si elles manquent de précision, elles n'en rendent pas moins compte d'une façon ou d'une autre, du SENS des principaux mouvements économiques.

De toute façon, tenter de démontrer la faillite du capitalisme et la possibilité de le détruire en se servant des statistiques des capitalistes eux-mêmes, n'affaiblit pas la force de la démonstration ; cela tendrait plutôt à la renforcer.

L'économie mondiale entre dans les affinées 80 en s'enfonçant dans une nouvelle récession. La quatrième depuis 1967.

Dans les pays de l'Est, la croissance de la production est tombée au niveau le plus bas depuis la 2ème guerre mondiale (4% de croissance en 1978). Le secrétariat de l'OCDE, l'organisation qui regroupe les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, annonce pour l'ensemble de sa zone 3% de croissance en 1979 et prévoit une chute de cette croissance à 1,5% en 1980. 1,5%, c'est la quasi-stagnation de l'activité économique. Ce sont les Etats-Unis et le Royaume Uni qui s'enfoncent les premiers dans la nouvelle récession. La première et la cinquième puissance du bloc -qui réalisent à elles seules plus de 40% de la production des pays de l'OCDE- connaîtront en 1980 des taux de croissance de leur production négatifs, c'est à dire que la masse de production réalisée chaque jour va non seulement cesser de croître, mais va diminuer de façon absolue.

Quelle sera l'ampleur de cette récession ? Combien de pays va t'elle toucher ? Combien de temps peut-elle durer ? Quelle sera sa profondeur ? Elle s'annonce la plus étendue géographiquement depuis la 2ème guerre : pour la première fois, toutes les zones de la planète vont être simultanément touchées.

Elle risque d'être la plus longue par la durée. Elle devrait être aussi la plus profonde en termes de recul de la croissance de la production et donc d'aggravation du chômage.

En d'autres termes, les travailleurs du monde entier vont connaître la plus violente dégradation de leurs conditions d'existence depuis la seconde guerre mondiale. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage de salaires et de l'aggravation de l'inflation. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage des salaires et de l'aggravation de l'inflation.

Les dernières miettes accordées par le capitalisme pendant les années de relative prospérité de la reconstruction sont reprises par le capital...et il ne parle pas de les rendre de si tôt. Les différents Etats du monde se préparent à connaître un nouveau regain de convulsions économiques et sociales.

Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que la récession dans laquelle s'enfonce actuellement le capitalisme sera la plus large, la plus longue et la plus profonde depuis la guerre ?

Trois types de facteurs :

- Premièrement, l'ampleur de la dégradation que connaît dans 1'immédiat 1’économie mondiale

- Deuxièmement l'inefficacité croissante des moyens dont se sert le capital pour relancer la croissance économique.

- Troisièmement 1'impossibilité grandissante pour les Etats de continuer à recourir aux moyens de relance.

Ce qu'on peut exprimer en d'autres termes : la maladie mortelle du capitalisme connaît actuellement une aggravation majeure ; or, non seulement les remèdes que les Etats lui administrent depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. Tels ces médecins qui s'acharnaient à maintenir en vie un Franco plus que moribond, la bourgeoisie pratique aujourd'hui envers son économie un acharnement thérapeutique pourtant dénoncé par la science.

Reprenons chacun de ces trois points : l'aggravation de la crise actuelle d'une part, l'inefficacité des moyens de relance et l'impossibilité d'y recourir davantage sans aggraver davantage la crise d'autre part.

L’AGGRAVATION ACTUELLE DE LA CRISE

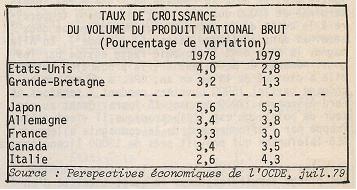

Pour le moment, parmi les grands pays industrialisés du bloc occidental, les pays les plus frappés sont les Etats-Unis et la Grande Bretagne. C'est dans ces deux pays que la croissance de la production s'est le plus ralentie au cours de l'année 1979 comme le montre le tableau suivant :

Cependant, personne ne se fait d'illusions sur la possibilité pour les autres pays du bloc de maintenir longtemps les rythmes de croissance actuels avec l'entrée des Etats-Unis en récession dans la mesure où les économies du Japon et de l'Europe sont totalement liées à celle de leur chef de file économique et militaire.

Cette dépendance qui repose tout d'abord sur la suprématie absolue du leader du bloc au sein de sa zone (elle est la même dans le bloc russe), n'a fait que se renforcer depuis le début des années 70. En ralentissant la croissance de leur production, les Etats-Unis cherchent à réduire la masse de leurs importations. Mais, en réduisant leurs achats sur le marché mondial, ils rétrécissent directement ou indirectement les débouchés pour la production européenne et japonaise.

Contrairement à ce qu'ont affirmé certains économistes, l'actuelle croissance en Europe et au Japon ne pourra pas se maintenir pour compenser l'effondrement des Etats-Unis. Au contraire, comme en 1969, la chute de la croissance aux Etats-Unis annonce celle des autres pays industriels.

Le rapport annuel de la Commission du Marché Commun, qui a publié en octobre ses prévisions pour l'année 80, annonce déjà un ralentissement de la croissance pour la CEE de 3,1% en 1979 à 2% en 1980 ; une accélération de l'inflation et une augmentation du taux de chômage (de 5,6% à 6,2%), "la plus forte augmentation prévue depuis que la Commission a commencé à établir des statistiques en 1973" ("Le Soir", Bruxelles).

Dans tous les pays occidentaux, les annonces de licenciements se sont multipliées à la fin de 1979. Mais la spécificité de ces annonces, c'est qu'elles concernent non seulement des secteurs déjà en difficulté, mais également des secteurs qui avaient été jugés jusqu'ici relativement épargnés par la crise. Les licenciements continuent de se multiplier dans les secteurs déjà frappés : le premier producteur d'acier des Etats-Unis -US Steel- annonce la fermeture de 10 usines et le licenciement 13000 travailleurs en Grande-Bretagne ; la British Steel Corporation entend réduire sa force de travail de 50000 travailleurs.

Mais désormais, c'est aussi l'automobile et l'électronique, ces secteurs que Ton disait être des "locomotives de l'économie", qui sont fortement touchés. Aux Etats-Unis, la production automobile a diminué de 25% entre décembre 78 et décembre 79. "Cent mille salariés de l'automobile (soit 1 sur 7) sont d'ores et déjà au chômage pour une durée indéterminée et 40000 ouvriers sont en chômage temporaire à la suite de fermetures d'usines d'une ou deux semaines dans plusieurs Etats" ("Le Monde"). En Allemagne, le pays dont l'économie reste enviée par les gouvernements du monde entier, la production automobile a diminué de 4% en un an. OPEL a du mettre au chômage partiel 16000 ouvriers pendant 2 semaines et Ford-Allemagne 12000 pendant 25 jours. Quant au secteur de pointe qu'est 1'électronique, il vient d'être frappé par l'effondrement de la compagnie allemande AEG-Telefunken qui prévoit près de 13000 licenciements,

Dans les pays sous-développés, la crise économique qui plonge depuis longtemps la quasi-totalité d'entres eux dans un marasme total, est venue frapper violemment les quelques pays que l'on disait "miraculés". Que ce soit les pays qui avaient connu un relatif développement industriel au cours des dernières années (la Corée du sud ou le Brésil par exemple) ou que ce soit les pays producteurs de pétrole (l'Iran ou le Venezuela par exemple), ils connaissent tous une violente dégradation de leur situation économique et avec elle l'écroulement de tous les mythes sur leur éventuel "décollage industriel".

Quant aux pays de l'Est, ils connaissent actuellement une puissante aggravation de leurs difficultés économiques. Malgré leur politique destinée à réduire leur endettement à l'égard de l'occident, celui-ci s'est encore accru. Selon la Commission Economique pour l'Europe ces Nations Unies, cet endettement a augmenté de plus de 17% en 1978 par rapport à l'année précédente. Quant à la situation interne, l'examen de la situation économique auquel ont procédé les dirigeants de l'URSS à l'occasion délia session d'automne 79 du Soviet Suprême, fait état d'un bilan particulièrement défavorable dans des domaines aussi fondamentaux que les transports^, la production agricole et pétrolière. Dans les pays satellites, tels que la Pologne, les gouvernements commencent à parler officiellement de chômage et partout d'inflation ; cette maladie que le dogme stalinien prétend réservée aux pays occidentaux, connaît une accélération sans précédent.

Voilà pour la situation immédiate. A elle seule, par 'étendue et la rapidité de la dégradation économique, elle permettrait de prévoir qu'elle ne constitue que le début d'une nouvelle récession dont le plus fort est encore à venir.

LES MOYENS DE "RELANCE"

I. L'INEFFICACITE CROISSANTE DES MOYENS DE "RELANCE"

Une des caractéristiques majeures de l'évolution économique mondiale, et plus particulièrement en occident depuis la récession de 1974-75, c'est que, contrairement à ce qui s'était produit au lendemain des récessions de 1967 ou de 1970, les politiques de "relance", malgré les efforts considérables de la part des gouvernements, se sont soldés par des résultats de plus en plus médiocres, sinon nuls.

Avec l'arrêt définitif de tous les mécanismes de la reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en occident a commencé à vivre suivant des oscillations de plus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté de plus en plus violemment à deux écueils : d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et de plus en plus inflationnistes.

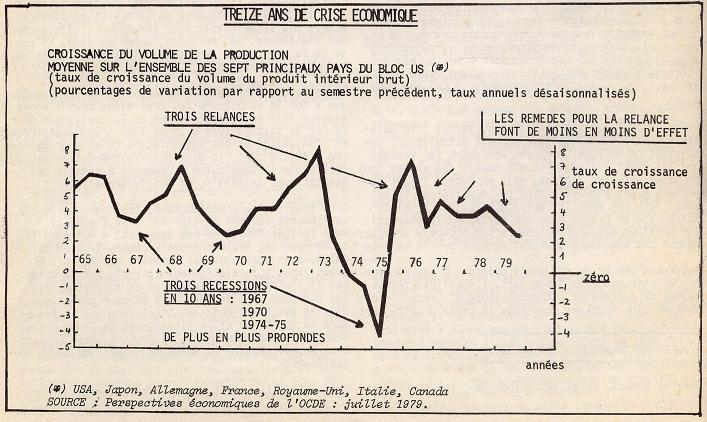

Le graphique ci-dessous qui trace l'évolution de la croissance de la production pour l'ensemble constitué par les "sept grands" du bloc occidental (Etats-Unis, Japon, Allemagne de l'ouest, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada), montre comment ces oscillations se sont faites de plus en plus brutales pour aboutir de 1976 à 1979 à un retentissant fiasco des politiques de "relance".

On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante :

- en 1967, ralentissement de la croissance ;

- en 1968, relance ;

- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967 ;

- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flottement des principales parités monétaires ; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe" ;

- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis 18 ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973) ;

- fin 1973 à fin 1975, nouvelle récession ; la troisième mais aussi la plus longue et la plus profonde ; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel ; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3% par an ;

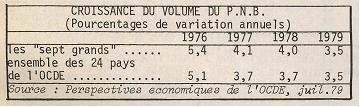

- 1976-1979, troisième relance ; mais cette fois-ci malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés des pays industrialisés([1] [3]) malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en œuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement mais systématiquement.

Pourtant les doses de remèdes employées par les gouvernements ont été particulièrement importantes.

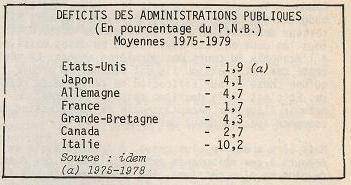

Déficits budgétaires : les principaux pays industrialisés ont eu recours depuis 1975 et sans interruption à une augmentation des dépenses de l'Etat supérieure à celle de ses recettes afin de créer une demande susceptible de faire redémarrer la croissance. Cela s'est traduit par des déficits budgétaires permanents qui ont atteint des niveaux équivalents à plus de 5% de la production nationale dans certains cas (5,8% pour l'Allemagne en 1975, 5,4% pour le Japon en 1979) et dépassé 10% pour des pays faibles tels l'Italie (11,7% en 1975, 11,5% en 1979). La moyenne de ces déficits budgétaires pour les 5 années qui vont de 1975 à 1979 est à elle seule éloquente.

Le financement de la croissance du bloc par le déficit extérieur des Etats-Unis : en achetant à l'étranger beaucoup plus qu'ils ne parvenaient à vendre, les Etats-Unis ont, de 1976 à 1979, constitué un facteur de croissance pour l'économie de leur bloc. En réalité, c'est depuis la fin de la reconstruction de l'Europe et du Japon à la fin des années 60, et avec la guerre du Vietnam que la croissance du bloc occidental est en partie financée artificiellement par le déficit extérieur des Etats-Unis. Le dollar américain étant la monnaie d'échange et de réserve, dans le marché mondial, les autres pays sont contraints d'accepter la monnaie de singe des Etats-Unis comme moyen de paiement.

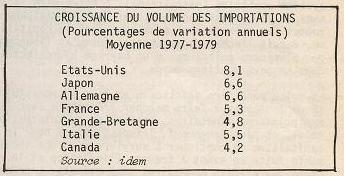

C'est ainsi que déjà la relance au lendemain de la récession de 1970 fut "stimulée" par deux années de déficit particulièrement important des Etats-Unis. Mais depuis la récession de 1974-75, les Etats-Unis ont eu recours à la même politique avec une ampleur et une persistance sans précédent. Au cours des trois dernières années, les Etats-Unis ont augmenté leurs importations plus rapidement que les autres puissances de leur bloc, comme le montrent les chiffres ci-dessous.

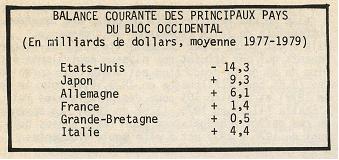

Cette politique s'est traduite par un développement vertigineux du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis. Un déficit qui a momentanément permis aux autres puissances de connaître pendant ces mêmes années des balances commerciales positives.

Comme on le voit, que ce soit le remède "déficits budgétaires" ou que ce soit le remède "déficit extérieur des Etats-Unis" ("injection de dollars"), tous les deux ont été administrés en doses massives à l'économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats«qu'ils ont obtenus ne prouve qu'une chose : leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80.

Mais il y a encore plus grave. A force d'avoir eu recours à ces stimulants artificiels avec des doses de plus en plus massives, les gouvernements ont fini par empoisonner totalement le corps de leur économie.

II. L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A RECOURIR AUX MEMES REMEDES

L'année 1979 a été marquée, entre autres soubresauts sur le plan économique, par la plus spectaculaire alerte monétaire que le système ait connu depuis la guerre. Au moment même où le capitalisme fêtait les 50 ans du krach de 1929, le prix de l'or s'enflammait et atteignait des sommets sans précédent. En quelques semaines de hausse, le cours de l'or a dépassé 400 dollars l'once ! Cette alerte ne traduisait pas un simple accident spéculatif. Au début des années 70, le cours officiel de l'or était de 38 dollars l'once après la première dévaluation du dollar en 1971). 9 ans plus tard, il faut dix fois plus de billets verts pour acquérir la même quantité d'or ! Mais le cours de l'or n'a pas augmenté seulement en dollars. C'est dans toutes les monnaies qu'il a flambé. C'est à-dire que c'est le pouvoir d'achat réel de toutes les monnaies qui a brusquement baissé.

Ce qu'a exprimé la récente crise de l'or n'est rien d'autre que la menace d'un écroulement définitif du système monétaire international, c'est-à-dire la menace de la disparition de l'outil qui conditionne toutes les opérations économiques dans le capitalisme, depuis l'achat de savonnettes jusqu'au financement par plusieurs puissances d'un barrage hydroélectrique dans un pays du tiers-monde.

La crise monétaire sanctionne en fait l'impossibilité de continuer à faire marcher l'économie avec des manipulations monétaires, nationales ou internationales, et plus largement, l'impossibilité pour le capitalisme de continuer à survivre dans une incessante fuite en avant à travers l'inflation et le recours aux crédits monétaires tous azimuts. L'endettement de l'ensemble de l'économie mondiale a atteint des niveaux critiques dans tous les domaines : l'endettement des pays du tiers-monde qui, pendant des années, ont acheté des usines à crédit mais qui ne disposent pas de débouchés pour les faire fonctionner, l'endettement des pays de l'Est qui n'a cessé de se développer sans que l'on entrevoie avec quoi ces pays pourraient payer, l'endettement enfin des Etats-Unis qui ont inondé le monde de dollars (Eurodollars ou Pétrodollars) et qui ont connu dans les dernières années une accélération sauvage de leur endettement interne.

D'après l'hebdomadaire "Business Week", un des porte paroles les plus conséquents du grand patronat américain : "Depuis la fin de 1975, les Etats-Unis ont relancé l'économie d'endettement et provoqué une explosion du crédit si effrénée qu'elle laisse loin derrière elle la fièvre qui avait marqué le début des années 1970" (16 octobre 1978). D'après le même article, de 1975 à 1978, l'endettement de l'Etat (emprunts) a augmenté de 47% atteignant 825 milliard:' de dollars en 1978, soit plus du tiers du Produit National Brut du pays ; quant à l'endettement de l'ensemble des agents économiques (entreprises, particuliers, Etat, etc.), il a atteint cette même année 3900 milliards de dollars, soit à peu près le double de ce même P.N.B. !

Confronté à l'impossibilité croissante de vendre ce qu'il est capable de produire, le capitalisme a vécu de plus en plus en s'endettant pour l'avenir. Le crédit sous toutes ses formes a permis de repousser en partie les problèmes de fond. Mais ce faisant, il ne l'a pas résolu, au contraire, il n'a fait que l'aggraver. A force de reculer les échéances à coup de stimulants artificiels, l'économie capitaliste mondiale est parvenue à un degré de fragilité et d'instabilité extrêmes comme vient de le démontrer la chai de "alerte de l'or" de l'automne 1979.

Au début des années 80, le capitalisme se trouve placé devant l'alternative suivante : ou bien continuer des politiques de "relance" et c'est la culbute monétaire définitive ; ou bien cesser de recourir aux remèdes artificiels et c'est la récession.

Le gouvernement américain a déjà été contraint de choisir la seconde "issue"... et ce faisant, il a choisi pour le monde.

UNE FAUSSE ALTERNATIVE POUR LES TRAVAILLEURS

Devant cette situation, les gouvernements dans chaque pays prétendent convaincre les travailleurs qu'i doivent accepter les baisses de salaires et les licenciements pour que "ça aille mieux demain". Ce serait la condition de "la reprise" : "restructurons notre économie nationale et on s'en sortira".

Il est certain que l'insuffisance des marchés contraint les capitaux nationaux à être le plus compétitifs possible (et cela implique licenciements et baisses des salaires). Les quelques marchés existants iront à ceux des capitalistes qui parviennent à vendre au meilleur prix. Mais mourir les derniers ne veut pas dire échapper à la mort. C'est tous les pays qui doivent faire face à la pénurie des débouchés. Le rétrécissement du marché est mondial. Et quel que soit l'ordre dans lequel les entreprises et les pays s'effondrent, ils s'effondrent tous.

La restructuration de l'appareil productif aujourd'hui n'est pas une préparation à une nouvelle renaissance, mais une préparation à la mort ; ce n'est pas une crise de jeunesse que subit le capitalisme mais une convulsion d'agonie.

Pour les travailleurs, accepter les sacrifices aujourd’hui ne résoudra en rien leurs problèmes de demain. La seule chose qu'ils auraient à y gagner serait de subir sans réaction la plus violente attaque du capital. Et se soumettre au capitalisme lorsque celui-ci est aux abois, c'est se préparer à se faire conduire à la seule solution que le capitalisme a pu trouver à ses crises depuis 60 ans : la guerre.

Par contre, résister à cette attaque c'est forger la volonté et la force pour détruire le vieux monde en déclin et bâtir un nouveau.

R.V.

[1] [4] D’après le rapport annuel du GATT sur le commerce international en 1978-79, en 1978, les pays sous-développés ont absorbé, grâce surtout aux revenus des pays de l’OPEP, 20% des produits manufacturés exportés par l’Europe occidentale et 46% de ceux exportés par le Japon.

Récent et en cours:

- Crise économique [5]

Questions théoriques:

- Décadence [1]

Derrière la crise Iran-USA, les campagnes idéologiques

- 2844 reads

Dix mois après une "révolution" qui avait accompli l'exploit de mettre en place un régime encore plus anachronique que le précédent, la situation en Iran est revenue avec force au centre de l'actualité mondiale, provoquant un raz-de-marée d'imprécations contre la "barbarie" des Iraniens et des musulmans, ainsi que des prévisions alarmistes sur les risques de guerre ou de catastrophe économique. Au milieu de ce bruit et de cette fureur complaisamment amplifiés par les mass-médias, il est nécessaire aux révolutionnaires d'y voir clair et notamment de répondre aux questions suivantes :

1°) Que traduit la prise des otages de l'ambassade américaine concernant la situation interne de l'Iran ?

2°) Quel impact cette opération et cette situation ont-elles sur la situation mondiale et notamment :

- quel est le jeu des grandes puissances ?

- y a-t'il réellement une menace d'un conflit armé ?

3°) Quels enseignements faut-il en tirer quant aux perspectives générales qui se présentent à la société dans la prochaine décennie ?

1) La prise en otage du personnel diplomatique par un gouvernement légal constitue une sorte de "première" dans le monde pourtant agité du capitalisme contemporain. Les prises d'otages en elles-mêmes sont chose courante dans les convulsions qui assaillent le capitalisme en décadence : dans tous les affrontements inter-impérialistes, ce sont des populations entières qui en sont les victimes sans que cela émeuve particulièrement la communauté internationale des brigands impérialistes. La particularité et le caractère "scandaleux" de celle de Téhéran réside dans le fait qu'elle bafoue les règles élémentaires de convivialité établies entre ces brigands : de même que le silence par rapport à la police est la règle d'or entre gangsters du milieu, le respect des diplomates est celle des gangsters de l'impérialisme. Le fait que les dirigeants de l'Iran se soient laissé aller à adopter ou à cautionner un comportement qui, en général, est réservé aux "terroristes" en dit long sur le degré de décomposition de la vie politique de ce pays.

En effet, depuis le départ du Shah, la classe dominante de l'Iran s'est révélée incapable d'assurer la plus élémentaire stabilité politique. La presqu'unanimité qui s'était faite contre la dictature sanglante et corrompue du Shah s'est rapidement désagrégée, de par :

- le caractère hétéroclite des forces sociales qui avaient combattu l'ancien régime, le caractère complètement anachronique du nouveau régime, s'appuyant sur des thèmes idéologiques de type médiéval,

-l'incapacité de ce régime d'apporter une quelconque satisfaction aux revendications économiques des couches les plus pauvres, et notamment la classe ouvrière,

-l'affaiblissement important subi par les forces armées en partie décapitées après la chute du Shah, où la démoralisation et la désertion gagnaient de plus en plus.

En quelques mois, les oppositions contre le gouvernement se sont développées au point de compromettre totalement la cohésion et les bases économiques de l'édifice social :

- opposition des secteurs "libéraux" et modernes de la bourgeoisie,

- menace de sécession des provinces kurdes,

- reprise des luttes prolétariennes qui menacent de plus en plus la source quasi unique de riches ses du pays : la production et le raffinage de pétrole.

Face à cette décomposition générale de la société, les dirigeants de la "République Islamique" se sont rabattus sur le thème qui avait réussi, 10 mois avant, à réaliser une unité éphémère : la haine du Shah et de la puissance qui l'avait soutenu jusqu’a son renversement et qui l'héberge en ce moment. Que l'occupation de l'ambassade américaine ait été "spontanée" ou voulue par les dirigeants iraniens "durs" (Khomeiny, Ghotbzadeh) ne change rien au fait que la mise en avant de 1'épouvantail du Shah, utilisé, comme en d'autres circonstances, d1épouvantail fasciste, a permis de façon momentanée de reconstituer une certaine "unité nationale":

-cesser le feu des nationalistes kurdes,

-interdiction des grèves par le "Conseil de la Révolution"

Mais, à terme, le remède choisi par Khomeiny et compagnie est pire que le mal et exprime bien toute l'impasse dans laquelle se trouve cette équipe dirigeante : en choisissant de s'affronter politiquement et économiquement à la première puissance mondiale, elle n'a fait que plonger dans une fuite en avant qui ne pourra qu'aggraver la situation intérieure et en premier lieu sur le plan économique.

2) Les convulsions qui agitent aujourd'hui l'Iran constituent une nouvelle illustration :

a) de la gravité de la crise actuelle du capitalisme mondial, qui s'exprime dans les pays avancés par des crises politiques de plus en plus fréquentes et profondes et qui, dans les pays arriérés, se répercute sous la forme extrême d'une décomposition presque totale du corps social.

b) de l'incapacité d'une réelle indépendance nationale de la part des pays sous-développés : soit ceux-ci se rangent docilement derrière un bloc ou Vautre, soit ils sont plongés dans une instabilité et une déroute économique telles qu'ils sont, en fin de compte, obligés d'en venir à un tel ralliement : là où la France de De Gaulle et la Chine de Mao ont échoué, on ne voit pas comment l'Iran de l'imam Khomeiny pourrait réussir.

3) Face aux convulsions que connaît en ce moment l'Iran, il n'existe pas, contrairement à toute une série de rumeurs alarmistes, de danger immédiat d'affrontement militaire majeur dans la région. La raison essentielle en est que, malgré toute la campagne anti-américaine menée par Khomeiny, il n'y a pas actuellement de possibilité de basculement de l'Iran dans le camp russe. Comme l'ont déjà montré plusieurs exemples du passé, notamment l'affaire de Chypre en 74, si les difficultés et l'instabilité qui peuvent surgir dans un pays du bloc américain, dans le sens où elles peuvent affaiblir ce bloc, sont en général un élément favorable pour l'autre, elles ne signifient pas nécessairement que ce dernier soit en mesure de les orienter directement à son profit. A l'heure actuelle, l'URSS, qui éprouve déjà les plus grandes difficultés avec les guérillas musulmanes en Afghanistan et qui doit compter avec une menace possible d'agitation nationaliste parmi ses populations musulmanes, n'est pas en mesure de mettre la main sur un pays en ce moment submergé par une vague islamique et d'en conserver le contrôle, et cela d'autant plus qu'il n'existe pas en Iran de force politique apte à prendre en charge un tel basculement (PC faible et officiers de l'armée bien contrôlés parle bloc US)

4) Pendant un certain nombre de mois, la situation en Iran a échappé au contrôle des USA. En partie à cause de l'absence d'une équipe de rechange crédible, cette puissance avait commis l'erreur de soutenir trop longtemps un régime complètement déconsidéré, y compris dans les rangs de la classe dominante. C'est ce retard dans la politique américaine qui a été le principal responsable de l'échec des tentatives de dernière heure visant, en la personne de Bakhtiar, à une transition sans heurts vers un régime plus "démocratique", apte à calmer le mécontentements populaire. Face au processus de désagrégation de l’armée qui s'était instauré début février 79, c'est donc "à chaud" que s'était opérée cette transition et en faveur de la force politique momentanément la plus "populaire" mais à terme la moins appropriée à une direction un tant soit peu lucide et efficace du capital iranien. A l'heure actuelle, nous assistons à une étape de la reprise en main de la situation iranienne par le bloc US, qui, après l'échec d'une solution progressive tentée avec Bazargan, vise à laisser pourrir la situation locale. Semblable à la déclaration de guerre du dictateur vénézuélien Gomez aux USA et aux puissances européennes dans les années 30, la décision iranienne de déclarer, outre la "guerre sainte", la guerre économique aux USA, équivaut à un véritable suicide : l’interruption des échanges commerciaux entre l'Iran et les Etats-Unis, si elle ne peut provoquer que des perturbations mineures pour ces derniers, condamne l'Iran à l'asphyxie économique. La politique américaine consiste donc à laisser le régime actuel s'enferrer dans l'impasse où il s'est mis, le laisser s'isoler face aux différents secteurs de la société, afin de cueillir le fruit quand il sera mûr, en remplaçant l'équipe Khomeiny par une autre formule gouvernementale ([1] [6]) qui devra avoir les caractéristiques suivantes:

- être plus conciliante à l'égard du bloc US,

- être plus apte à contrôler la situation,

- avoir l'appui de Tannée (si ce n'est pas l'armée elle-même), dans la mesure où cette institution, comme dans tout pays du Tiers-Monde, est primordiale dans la vie politique.

Il est probable que nous aurons en Iran, toutes proportions gardées, un processus similaire à celui du Portugal où l'instabilité politique et la prépondérance d'un parti hostile aux USA (le PCP), résultant du caractère tardif et brutal de la transition hors d’une dictature complètement déconsidérée, avaient été éliminées à la suite d'une pression massive du bloc US sur le plan diplomatique et économique.

5) L'épreuve de force entre l'Iran et les USA, loin de marquer un affaiblissement du bloc dominé par cette puissance, a toutes les raisons au contraire de le renforcer. Outre qu'elle va aboutir tôt ou tard à une reprise en main de la situation au Moyen-Orient, elle permet un raffermissement de l'allégeance; des puissances occidentales (Europe, Japon) à l'égard du pays leader. Cette allégeance avait été perturbée ces derniers temps par le" fait que ces puissances étaient (outre les pays arriérés non producteurs) les principales victimes des hausses pétrolières encouragées en sous-main par les USA (cf. Revue Internationale n°19). La crise actuelle met en évidence la dépendance bien plus grande de ces puissances à l'égard du pétrole iranien que celle des USA et leur commande de resserrer les liens autour de leur chef de file pour collaborer à la stabilisation de la situation dans cette région du monde. La relative modération de certaines de ces puissances (notamment la France) dans leur condamnation des agissements de Khomeiny ne doit pas faire illusion : si elles ne se lient pas d'emblée complètement les mains, c'est afin de mieux pouvoir apporter leur concours, notamment sur le plan diplomatique, au processus de reprise en main de la situation au profit du bloc US : comme on a déjà pu le constater au Zaïre, par exemple, une des forces de ce bloc réside dans sa capacité à faire intervenir ses éléments les moins "compromis" là où la puissance de tutelle ne peut pas agir par elle-même.

6) Si un des objectifs des USA dans la crise actuelle est le renforcement de son bloc sur le plan de la cohésion internationale, un autre objectif bien plus important encore réside dans la mise en place d'une psychose de guerre. Jamais les malheurs de 50 citoyens américains n'avaient provoqué une telle sollicitude de la part des mass-médias, de la totalité des hommes politiques ainsi que des églises. Depuis longtemps on n'avait vu se déverser un tel torrent d'hystérie guerrière au point que le gouvernement, qui pourtant orchestre la campagne, fait figure de modéré. Auprès d'une population traditionnellement peu favorable à l'idée d'une intervention extérieure, à qui il avait fallu l'attaque de Pearl Harbour en 1941 pour la mobiliser dans la 2ème guerre mondiale, qui depuis la guerre du Vietnam était échaudée de ce genre d'aventure, les agissements "barbares" de la "République Islamique" sont un thème excellent pour les campagnes bellicistes de la bourgeoisie américaine. Si Khomeiny a trouvé dans le Shah un épouvantai1 efficace pour ressouder l'unité nationale menacée, Carter„qu'il ait voulu délibérément la crise actuelle en laissant entrer le Shah comme il semblerait, ou qu'il l'ait seulement utilisée, a trouvé dans Khomeiny un épouvantail similaire pour renforcer sa propre unité nationale et préparer la population américaine à l'idée d'une intervention extérieure même si elle ne se réalise pas en Iran. La seule différence existant cependant entre les deux manœuvres réside dans le fait que la première est désespérée et va se retourner rapidement contre ses promoteurs alors que la deuxième s'inscrit dans un plan plus lucide du capital américain.

Les USA ne sont pas le seul pays à utiliser la crise présente pour mobiliser l'opinion en vue des préparatifs pour la guerre impérialiste, En Europe occidentale également, avec des thèmes adaptés à la situation locale, tout le battage présent sur le "péril arabe" ou "islamique" (semblable au "péril jaune" d'autrefois)censé être responsable de la crise, s'inscrit dans le même type de préparatifs, dans la création de la même psychose de guerre.

Quant à l'URSS, même si elle ne tente pas d'exploiter la situation à l'extérieur pour les raisons qu'on a vues, elle essaye de faire chez elle corps à la campagne occidentale sur les "droits de l'homme" en dénonçant les menées impérialistes des USA et en se solidarisant des "sentiments anti-américains des masses iraniennes".

7) Même si elle prend dans ce pays, comme dans l'ensemble des pays sous-développés une forme caricaturale, la décomposition interne de l'Iran n'exprime nullement un phénomène strictement local. Au contraire, la virulence des campagnes idéologiques actuelles des grandes puissances indique que partout la bourgeoisie a le dos au mur, que de plus en plus elle se réfugie dans la fuite en avant vers un nouvel affrontement inter-impérialiste et qu'elle ressent le manque de mobilisation des masses autour de ses objectifs bellicistes comme l'entrave majeure vers une telle issue.

Il revient donc une nouvelle fois aux révolutionnaires :

- de dénoncer toutes ces campagnes idéologiques d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs feuilles de vigne (droits de l'homme, anti-impérialisme, menace arabe, etc.) et quelles que soient leurs promoteurs^ de droite ou de gauche, de l'Est ou de l’Ouest ;

- d'insister sur la seule sortie qui puisse se présenter à l'humanité pour lui éviter un nouvel holocauste ou même la destruction : la poursuite de l'offensive prolétarienne et le renversement du capitalisme

CCI 28 novembre 1979

[1] [7] La façon précise dont va s'opérer ce remplacement est encore difficile à prévoir : capitulation de l'actuelle équipe, scission en son sein, coup d'Etat militaire, intervention armée d'un pays arabe ; l'hypothèse la moins probable étant celle d'une intervention militaire directe.

Géographique:

- Etats-Unis [8]

- Moyen Orient [9]

Questions théoriques:

- Impérialisme [10]

Combat ouvrier et manœuvres syndicales au Venezuela

- 2814 reads

CORRESPONDANCE

L'agitation et la combativité qui se sont manifestées durant la négociation de la dernière convention dans l'industrie textile n'ont pas disparu. A la suite d'une convocation du syndicat des textiles (SUTISS), une assemblée nomme un "comité de conflit" au niveau régional en vue d'organiser une riposte ouvrière. Que ce comité soit dominé par des syndicalistes du parti AD ([1] [11]), n'enlève rien au fait important que même confusément, s'exprime la nécessité d'une organisation de lutte distincte de l'appareil syndical.

C'est quelque chose d'analogue qui s'est produit avec les ingénieurs qui ont exigé l'incorporation à la table des négociations d'un délégué élu en Assemblée Générale. Ce "comité de conflit" lance l'idée d'une grève régionale pour le 17 octobre 1979. Au début, la Fédération syndicale se montre réticente mais finalement cède devant le comité (elle lui prête même ses locaux) et après bien des pourparlers tendant à obtenir l'agrément de la centrale syndicale CTV ([2] [12]), on rend public l'appel à la grève pour le mercredi 17 octobre. La CTV commence alors à parler de l'organisation d'une grève nationale pour le 25. Ce qui allait se produire en Aragua était vu comme un test qui déterminerait le cours ultérieur des événements.

"SUIVEZ L'EXEMPLE QU'ARAGUA A DONNE !" ([3] [13])

Le 17, Maracay ([4] [14]) se réveille paralysée; dans quelques zones périphériques le trafic est interrompu par une multitude d'objets divers déversés sur la chaussée. Les ouvriers arrivent à leurs usines et de là se dirigent vers la place Girardot dans le centre de la ville. Les syndicats avaient diffusé Tordre de grève mais étaient volontairement restés silencieux sur l'heure et le lieu de rassemblement. La direction syndicale était intéressée au succès numérique de la grève mais elle tenait tout autant à conserver le contrôle des masses. Cela explique la diffusion de l'appel à la grève et le maintien du monopole de l'information concernant les actions prévues. Néanmoins, les ouvriers ne voulaient pas perdre l'occasion de manifester leur mécontentement et ont accepté ces conditions dans leur désir de pouvoir s'unir dans la rue avec leurs frères de classe.

A 10 heures du matin, la place est pleine de monde. Dans leur immense majorité, il s'agit d'ouvriers : on note une multitude de pancartes faites précipitamment indiquant la présence de leur usine respective, exigeant des augmentations de salaires ou simplement affirmant une vision de classe (exemple : "Eux ils ont le pouvoir parce qu'ils en ont la volonté"). Commencent alors les éternels discours dont les axes sont : l'augmentation des prix, le besoin d'un ajustement salarial, la mauvaise administration gouvernementale, la lutte contre les Chambres de Commerce et d'Industrie et la préparation de la grève nationale.

Dans la foule, on sent que les ouvriers interprètent aussi bien le rassemblement que la grève comme le début d'un affrontement avec la bourgeoisie et son Etat. Visiblement, la masse ouvrière ne se contente pas d'écouter passivement mais désire s'exprimer comme un corps collectif et cela ne peut se réaliser qu'en défilant dans les rues. La pression dans ce sens est tellement forte que, malgré ce qui a été prévu (uniquement un rassemblement), les dirigeants syndicaux finissent par appeler à défiler dans l'avenue Bolivar jusqu'au Parlement provincial. Auparavant des groupes de jeunes ouvriers s'étaient chargés de parcourir les rues du centre faisant fermer les magasins (excepté les pharmacies) avec une attitude décidée de faire respecter la grève, mais sans aucune tentative de violence individuelle ou d'agression envers des personnes. De même, ils interceptent les autobus et les taxis, font descendre les passagers et laissent ensuite les véhicules s'éloigner sans le moindre inconvénient.

LA MANIFESTATION DEVIENT INCONTROLABLE

La classe ouvrière prend pratiquement possession des rues du centre de la ville, empêche le trafic, ferme les magasins, fait éclater sa colère, impose son pouvoir. A partir de là les événements vont prendre leur propre dynamique. Les 10 à 15000 manifestants (la presse parle de 30000, probablement en raison de la grande peur que la journée lui a causée - infarctus de E.Mendoza ([5] [15]), commencent à lancer des consi gnes improvisées, insistant particulièrement sur celles qui expriment leur sentiment de classe ("l'ouvrier mécontent exige son droit" et "en chaussures ou en espadrilles, la classe ouvrière ça se respecte" entre autres). Impossible de reprendre le ton quémandeur de l'appui explicite à la loi salariale introduite par la CTV. Le seul chiffre avancé est 50% d'augmentation, mais en général les manifestants ne formulent pas de "demandes" précises ; ils expriment leur rage et leur volonté de lutte. Souvent on entend des commentaires qui parlent de la totale inutilité de la fameuse loi, du début de la guerre des "pauvres contre les riches". Aux alentours du Palais du Parlement apparaît brusquement un petit détachement des "forces de Tordre". La tête de la manifestation se jette sur lui et les policiers doivent courir se réfugier dans le dit palace où ils se sentent plus à l'abri. Immédiatement, la foule se concentre en face de l'entrée évidemment fermée. La manifestation n'a pas été préparée et ne se décide pas à tenter d'y pénétrer mais elle sent toute la différence entre le "peuple" dans la rue et ses "représentants" retranchés dans le palais. Comme il était à prévoir, la bureaucratie syndicale consacre tout son effort pour pacifier les manifestants et pour détourner l'attention en appelant à retourner place Girardot pour clore la journée. Après quelques hésitations, le cortège se met à nouveau en marche mais au lieu de se diriger vers la place Girardot, il préfère auparavant faire le tour des quatre côtés du "Palais législatif" Ainsi, la classe ouvrière désigne les lieux que demain elle devra occuper. Montés sur des voitures, des orateurs spontanés se succèdent et les manifestants savourent le fait d'être les maîtres de la rue, en contraste avec les vexations et les impuissances auxquelles ils sont soumis quotidiennement.

Place Girardot les attendent autant de nouveaux discours syndicaux avec pour but de mettre un point final "à cela". Mais une partie de la manifestation, une fois arrivée à la place, poursuit son chemin jusqu'à l'immeuble de l'Inspection du Travail. Il est, bien sûr,fermé. Ils retournent donc à la place. Là, des milliers d'ouvriers déjà fatigués sont assis sur la chaussée et les trottoirs. Ils ne savent pas très bien que faire, mais personne ne semble avoir envie de retourner chez soi et retrouver la monotone et insupportable vie quotidienne. Déjà, les chefs sont partis et les militants syndicalistes plient leurs banderolles. Apparemment, c'est la fin.

MAIS, ÇA CONTINUE ...

A midi, apparaît soudain une petite manifestation d'ouvriers du textile. L'animation reprend de nouveau et cette fois sans direction syndicale on entreprend un parcours démentiel à travers toute la ville. En un premier temps, on décide ensemble de marcher vers la Municipalité où, après avoir monté et rempli les marches des quatre étages, on exige une confrontation avec les Conseillers Municipaux. Ceux-ci n'ont pas l'air d'apprécier l'insistance avec laquelle un ouvrier déjà d'un certain âge frappe à la porte armé de sa canne. Puis l'idée est lancée de se diriger vers les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie où, curieusement, il n'y a personne sauf quelques caisses de bouteilles d'eau qui sont prestement utilisées pour calmer la soif collective. De là les travailleurs prennent la décision d'aller jusqu'à la station terminus des transports. En chemin, ils interrompent un chantier de construction et cherchent le contremaître pour lui donner quelques "conseils". Ils se partagent, avec un sens social et démocratique élevé, les poulets et les accompagnements d'un magasin de volailles qui a eu la malencontreuse idée de rester ouvert.

Il était plus de 2 heures de l'après-midi et la ma nifestation avait parcouru quelque 10 kilomètres. La faim, la chaleur et la fatigue avaient considéra blement réduit le nombre de manifestants. Il était temps de mettre fin à l'ivresse collective et de les faire revenir à la triste réalité. Etant donné que la direction syndicale avait échoué, cette tâche revenait à d'autres organismes. A coups de matraques et autres moyens "persuasifs" ([6] [16]), les forces de l'ordre démontrent pour la nième fois que les rues n'ap partiennent pas encore au peuple mais à la police. A 3 heures de l'après-midi l'ordre régnait à Maracay.

La journée avait été extrêmement riche en expériences. Instinctivement, la classe ouvrière avait identifié quelques points névralgiques du pouvoir : le Parlement, le Conseil Municipal, le Ministère du Travail, les syndicats et le terminus des passagers, ce" dernier comme pivot pour étendre la lutte en dehors de Maracay. Ce fut comme une sorte de mission de reconnaissance du terrain qui servira pour des luttes ultérieures. Durant la nuit, il semble qu'il y ait eu des manifestations dans certains quartiers. Ce fut un jour de fête prolétarienne.

LA C.T.V. : TROUBLE-FETE

Si certains ouvriers avaient pu entretenir l'illusion qu'il s'agissait d'un premier pas dans un cours de luttes apparemment triomphantes grâce à l'appui des appareils syndicaux, la presse du lendemain s'est chargée de leur rappeler leur condition de classe exploitée et manipulée. En effet, d'un côté la CTV, comme par magie, transformait la grève nationale en une mobilisation générale... pour 4 heures de l'après-midi le 25 octobre. Visiblement, la CTV ne voulait pas que se reproduise à l'échelle nationale le débordement par l'initiative des masses. Que les ouvriers travaillent d'abord toute la journée et s'il leur reste encore quelques envies, qu'ils aillent manifester ! La nuit se chargera de calmer les exaltations. Pour les syndicats, il s'agissait maintenant de tenter la formidable manifestation mais sans grève, formule qui leur permettrait de maintenir simultanément l'apparence de luttes et le contrôle social. Par ailleurs, quelques industries d'Aragua profitant du caractère juridiquement illégal de la grève du 17, procédèrent au licenciement massif d'ouvriers (spécialement à La Victoria ([7] [17]) où on a compté quelques 500 cas de licenciements). Avec cela, elles mettent en pratique des projets prévus de "réduction de personnel", de "déplacement des industries", d'"aménagements administratifs". Il s'agit d'affronter au moindre coût la situation financière particulièrement critique des petites et moyennes entreprises. Cette manoeuvre crée une situation particulièrement tendue à La Victoria avec des marches et des protestations ouvrant la perspective de nouvelles luttes dans les semaines à venir, mais maintenant sans le simulacre de l'appui de la CTV. Les ouvriers de La Victoria devront apprendre à se battre par eux-mêmes ou seront obligés d'accepter les conditions de la dictature du capital.

LA COLERE ECLATE MALGRE TOUT

La journée de "mobilisation nationale" du 25 octobre a donné lieu à de nouvelles manifestations de combativité ouvrière malgré son caractère signalé plus haut. Dans l'Etat du Carabobo et en Guyana ([8] [18]) eurent lieu des grèves régionales avec des marches regroupant beaucoup de monde très enthousiaste. A Caracas, la capitale, où il était nécessaire pour le prestige syndical que la manifestation soit nombreuse, la CTV s'est même chargée d'amener par cars des contingents ouvriers qui, pour leur part,ont profité de l'occasion qu'on leur offrait pour la première fois depuis des années pour exprimer leur haine de classe. Le gouvernement conscient, après les événements du 17, du danger de débordement ouvrier, ne pouvait pas permettre que la manifestation envahisse toutes les rues du centre de la capitale comme c'était arrivé à Maracay. Aussi, les "forces de l'ordre" avaient-elles décidé d'affronter la gigantesque masse ouvrière pratiquement dès le début. Il ne s'agit donc pas d'un excès ou d'une erreur, il s'agit simplement d'une fonction de classe accomplie vaillamment par les forces de police. L'affrontement a eu lieu. Les gens ne couraient pas paniques comme d'habitude mais ont opposés une dure résistance durant plusieurs heures ; ils ont détruit des symboles de l'opulence bourgeoise des alentours et il s'en est suivi un climat de violence qui s'est prolongé pendant plusieurs jours dans les quartiers ouvriers et en particulier au "23 de enero" ([9] [19]), avec pour solde plusieurs morts.

Pendant ce temps à Maracay, la masse ouvrière qui avait déjà savouré les événements du 17 n'était pas gagnée à participer à ce qui paraissait être pour tout le monde une pâle répétition. Très peu d'ouvriers se sont dérangés pour aller à ce rassemblement. En contre-partie, la fausse rumeur qu'un étudiant avait été assassiné à Valencia ([10] [20]) (en réalité, il y eut effectivement un mort à Valencia : un ouvrier) avait lancé quelques 2000 étudiants dans la rue. C'est typique des étudiants de se scandaliser pour la mort d'un étudiant tué par la police et rester aveugles aux peu spectaculaires destructions journalières de la classe ouvrière dans les usines : 250 accidents mortels par an et plus d'un million de blessés et malades pour raison professionnelle révèlent à satiété la violence capitaliste. La manifestation était de type estudiantin ; le caractère ouvrier du 17 avait disparu, le tout était noyé dans une mer de consignes universitaires, juvéniles et autres. Malgré cela, on pouvait noter l'absence des organismes estudiantins traditionnels ainsi que la participation de beaucoup d'étudiants"indépendants" qui pourront dans le futur converger avec la révolte ouvrière naissante. Seul un groupe de professeurs -ils étaient en grève- a maintenu un certain caractère de classe.

Il était démontré que la classe ouvrière est disposée à manifester son profond mécontentement dès que l'occasion se présente mais qu'elle n'était pas et n'est pas actuellement en condition de chercher à créer par initiative propre, de façon autonome, cette possibilité.

DE LA RUE AU PARLEMENT

Sans perdre de temps, la CTV en conclut qu'il s'agit d'empêcher à tout prix qu'une telle occasion ne se présente. Dans les faits, nous sommes en train d'assister à une relative pacification momentanée, situation qui pourrait bien être bouleversée à l'occasion des primes de fin d'année, étant donné les difficultés financières de certaines entreprises. On parle de moins en moins de mobilisations et de plus en plus des négociations parlementaires qui devraient faire promulguer la fameuse loi proposée par la CTV; mais cette fois-ci il n'est plus question de créer une capacité de pression au niveau de la rue. Le 29 octobre, le conseil consultatif de la CTV concrétise les résultats des négociations entre sociaux-démocrates et démocrates-chrétiens et décide que la centrale devra désormais être préalablement consultée à l'occasion de tout mouvement de grève décidé par les fédérations locales ou professionnelles. Il s'agit de maintenir le contrôle de toute situation potentiellement dangereuse. Et une fois ce point acquis, les grèves ministérielles sont déclarées illégales. C'est ainsi que la centrale agit avec ses propres fédérations; on peut imaginer ce que sera son attitude face à un mouvement ouvrier agissant de façon autonome par rapport aux syndicats.

Tout cela jette une claire lumière sur la prétendue alternative qui caractériserait les syndicats : être des agences de réclamations ou bien être des instruments de lutte. Dans la réalité, les syndicats sont des agences de réclamations pendant les périodes de calme social et des organes de sabotage des luttes dès que le prolétariat surgit.

LA VIEILLE TAUPE MONTRE SON NEZ ET LES LEADERS CONTEMPLENT LE FIRMAMENT.

La situation actuelle est celle du resurgissement de la classe ouvrière sur la scène nationale. C'est un phénomène analogue à celui qui s'est produit au début des années 60 et pendant les années 69-72. Ce resurgissement a été le produit de la fin de la période de la manne pétrolière et des rêves de grandeur de la bourgeoisie nationale. Aujourd'hui il faut régler l'addition, ce qui en deux mots veut dire rationalisation de la production entraînant la faillite des petites et moyennes entreprises (dont le maintien des profits constitue un des motifs de préoccupation de nos "socialistes".. .Ah que le capitalisme était beau lorsqu'il n'y avait pas de monopoles!), et l'intensification de l'exploitation de la classe ouvrière.

La libération des prix n'est en fait qu'un des instruments de la politique de restructuration de l'appareil productif du pays, restructuration qui ne peut être faite qu'à travers le seul chemin qui reste aux capitalistes : la crise, la récession. Contrairement à ce qu'affirment d'éminents professeurs d'université, il ne s'agit pas d'une politique erronée, mais d'une politique inévitable dans le cadre du système capitaliste. Lutter contre cette politique sans s'attaquer aux fondements mêmes du système capitaliste (comme le prétendent ceux qui demandent la révocation du cabinet économique, soi-disant "mal informé" ou trop "ignorant"), c'est faire preuve d'une myopie sociopolitique qui confine au rejet de la lutte révolutionnaire.

Face aux problèmes qu'impose aux masses le développement capitaliste, ce qu'il faut mettre en avant c'est l'impérative nécessité de dépasser les rapports de production marchands et monétaires par la prise en main de la production et de la distribution par les producteurs librement associés. On cherche à détourner l'attention en l'orientant vers une loi des salaires qui, par la crainte même des syndicats à mobiliser les masses, se trouve réduite à sa plus simple expression. En fait cette loi vise à peine à compenser l'inflation telle qu'elle est mesurée et reconnue par la Banque Centrale du Venezuela depuis la libération des prix. Les plus "radicaux" prétendent l'être en demandant des pourcentages plus élevés, voire même le nec-plus-ultra d'une échelle mobile des salaires (ce qui équivaut, dans le meilleur des cas, à lier définitivement le revenu des ouvriers aux oscillations de l'économie bourgeoise). A ce propos, il est intéressant de signaler que les ouvriers brésiliens viennent de s'opposer à une loi analogue parce que, d'après eux, elle diminue leur capacité de lutte au niveau des usines en vue d'obtenir des augmentations nettement supérieures à celles de l'inflation, comme cela s'est effectivement produit au début de 1'année.

Il ne s'agit pas d'un problème de pourcentages, d’augmentation. Ce dont il s'agit c'est d'impulser toutes les luttes qui tendent à mettre en évidence 1'autonomie des intérêts ouvriers face à la société bourgeoise, toutes les luttes qui tendent à se généraliser, s'unifiant et s'étendant par-dessus les étroitesses professionnelles à tous les secteurs en lutte, toutes celles qui tendent à s'attaquer à l'existence même du travail salarié. Ce ne sont pas tant les motifs particuliers de chaque lutte qui importent, mais les expériences organisationnelles acquises pendant leur déroulement. On peut remarquer par ailleurs qu'il s'est produit une rupture dans le comportement du prolétariat lorsqu'on constate que depuis 1976 le nombre de grèves n'a cessé d'augmenter alors qu'il n'en a pas été de même pour les dépôts légaux de cahiers de revendications. Ce fait semble indiquer que la classe ouvrière se sent de moins en moins concernée par la légalité bourgeoise et tend de plus en plus à agir en fonction directe de ses intérêts.

Face à la libération des prix, les travailleurs devront imposer une libération de fait des salaires; tout comme ils devront mettre en pièces les délais stipulés dans les conventions collectives. Il leur faudra se préparer à une lutte quotidienne et permanente sur lieurs lieux de travail et dans la rue.

LES TRAVAILLEURS DU VENEZUELA NE SONT PAS SEULS

Ce qui se passe actuellement au Venezuela n'est pas unique dans le monde; au contraire, nous ne faisons que nous incorporer dans un phénomène qui a des dimensions universelles. Nulle part le capitalisme n'a réussi, et nulle part il ne réussira à satisfaire de façon stable les besoins de l'humanité. Le chômage en Europe et en Chine, l'inflation aux USA et en Pologne, l'insécurité d'ordre alimentaire ou d'ordre atomique qui sévissent dans le monde, tout comme les luttes sociales qu'elles engendrent, en sont le témoignage.

Le cri de guerre de la 1ère Internationale reste à 1'ordre du jour:

"L’émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière elle même*"

Venezuela, Novembre 1979

[1] [21] Parti Accion Democratica (Social-démocrate) passé à l'opposition aux dernières élections présidentielles portant au pouvoir les Démocrates-chrétiens.

[2] [22] CTV : Confédération des Travailleurs Vénézuéliens, inféodée au Parti AD.

[3] [23] Un des Etats du Venezuela (industrie textile). L'hymne national vénézuélien dit : "Suivez l'exemple que Caracas a donné !".

[4] [24] Capitale de l'Etat d'Aragua.

[5] [25] Grand représentant du patronat vénézuélien.

[6] [26] Au Venezuela, la police a l'habitude de frapper les manifestants avec le plat de longues machettes.

[7] [27] Ville industrielle d'Aragua

[8] [28] Deux zones où existent des concentrations industrielles (métallurgie et sidérurgie)

[9] [29] Quartier à grande concentration ouvrière très combattive.

[10] [30] Capitale de l'Etat de Carabobo.

Géographique:

- Vénézuela [31]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [32]

Sur l'intervention des révolutionnaires : réponse à nos censeurs

- 2997 reads

INTRODUCTION

Le renouveau de la combativité ouvrière depuis plus d'un an oblige les organisations révolutionnaires à développer leur intervention. Plus que jamais, il faut savoir comprendre rapidement l'enjeu d'une situation et intervenir en mettant en avant "les buts généraux du mouvement" de façon concrète et compréhensible.

L'intervention concrète dans les luttes est un test, la mesure de la solidité théorico-politique et organisationnelle d'un groupe révolutionnaire. Dans ce sens, des ambigüités, voire des tergiversations sur le plan programmatique se traduisent inévitablement par des interventions fausses, floues, éparpillées, ou même par une paralysie face à la réalité d'un mouvement de montée des luttes. Par exemple, dans les luttes actuelles et à venir, la compréhension du rôle des syndicats est une question-clé pour le développement de l'autonomie du prolétariat sur son terrain de classe. Si un groupe révolutionnaire n'a pas compris que les syndicats ne sont plus des organes de la classe ouvrière et sont devenus à tout jamais et sans aucun chemin de retour des armes de l'État capitaliste en milieu ouvrier, ce groupe ne peut pas contribuer à l'évolution de la conscience de classe.

L'action même de la classe exige des réponses nettes sur l'ensemble des fondements théoriques d'un programme de classe : que ce soit à propos de la crise économique, ou que ce soit à propos des luttes de libération nationale ou des diverses expressions de la décomposition du monde bourgeois en général. C'est pour cette raison que la discussion et la réflexion dans les groupes révolutionnaires aujourd'hui et entre les groupes sur le terrain international se donne comme but de clarifier, de critiquer, de compléter et d'actualiser l'héritage des positions politiques du marxisme et surtout de la dernière grande organisation ouvrière internationale, l'Internationale Communiste.

Mais l'intervention concrète au cours des affrontements de classe ne mesure pas seulement les capacités "théoriques", "programmatiques", d'une organisation, elle est aussi une mesure des capacités organisationnelles d'un groupe politique prolétarien. Pendant les dix années qui nous séparent de la vague de luttes de 1968, le milieu révolutionnaire a travaillé longuement et péniblement pour prendre conscience de la nécessité d'un travail organisé internationalement ; pour entretenir et développer une presse révolutionnaire, pour créer des organisations dignes de ce nom. Dans la période actuelle de resurgissement des luttes, un groupe qui n'est pas capable de se mobiliser, de marquer sa présence politique, d'intervenir énergiquement quand les événements se précipitent est voué à l'échec, à l'impuissance. Aussi justes puissent être ses positions politiques elles se trouvent réduites à un pur verbalisme, à des phrases creuses. Pour une organisation prolétarienne, l'efficacité de son intervention dépend des principes programmatiques ainsi que de la capacité de se donner un cadre organisationnel conforme à ces principes. Mais si ce sont là des conditions nécessaires, ce ne sont pas pour autant des conditions suffisantes. De même que la capacité de créer une organisation politique appropriée ne découle pas automatiquement d'une compréhension théorique des principes communistes, mais nécessite en plus une prise de conscience spécifique de la question d'organisation des révolutionnaires (appréhender et savoir adapter les enseignements du passé aux spécificités de la période actuelle), de la même façon, l'intervention efficace dans les luttes actuelles n'est pas le résultat automatique d'une compréhension théorique ou organisationnelle. La réflexion et l'action forment un tout cohérent, la praxis, mais chaque aspect de la totalité apporte sa contribution à l'ensemble et exige des capacités spécifiques.