La Décadence du Capitalisme

- 11240 reads

Les textes recueillis dans cette brochure ont été publiés pour la première fois entre 1973 et 1978.

Pourquoi et comment les révolutionnaires doivent analyser la crise est une contribution du C.C.I. à la 2ème Conférence Internationale des groupes de la gauche communiste

L'Introduction est la présentation faite par Internationalism et World Revolution à la première édition en anglais (1975) des articles sur la décadence du capitalisme parus dans Révolution Internationale n° 2, 4 et 5 de 1973.

Certaines statistiques se référant à l'évolution immédiate de la crise économique du capitalisme sont aujourd'hui dépassées. Mais ce "dépassement" s'est fait, comme prévu, dans le sens d'une confirmation de plus en plus évidente de la décadence accélérée du capitalisme.Structure du Site:

- Brochures [1]

Heritage de la Gauche Communiste:

PRESENTATION - Pourquoi et comment les révolutionnaires doivent analyser la crise

- 7799 reads

Toutes les crises du capitalisme n'ont pas déclenché des mouvements révolutionnaires du prolétariat, mais tous les grands moments de la lutte prolétarienne ont été provoqués par des crises du capitalisme. Ces crises ont eu parfois la forme de crises économiques ouvertes (1848, 1921-23 en Allemagne), mais la plupart du temps, c'est sous la forme de guerres qu'elles ont poussé la classe ouvrière à l'action révolutionnaire (1871, 1905, 1917-18).

Le prochain assaut révolutionnaire du prolétariat sera certainement la réponse à la crise économique ouverte dans laquelle le capitalisme s'enfonce depuis maintenant près de dix ans. La combativité retrouvée par le prolétariat depuis la fin des années 60, et demeurée intacte depuis lors aux quatre coins de la planète, l'échec des campagnes d'embrigadement idéologique tentées par la bourgeoisie dans les pays industrialisés, permettent d'affirmer que la bourgeoisie mondiale ne pourra recourir à une nouvelle guerre mondiale sans avoir au préalable affronté et écrasé la classe révolutionnaire.

Comprendre la crise actuelle du capitalisme, ses causes et ses perspectives, est donc indispensable pour comprendre les conditions objectives qui créent le terrain sur lequel le prolétariat livrera encore une fois bataille pour tenter d'arracher l'humanité à la barbarie et ouvrir la voie à la société communiste.

Mais au travers de l'analyse de la crise du capitalisme se dessine aussi l'analyse de ce que devra être la société future et les moyens de la bâtir. La base objective sur laquelle la société communiste commencera à se bâtir sera sa capacité à faire disparaître les entraves qui bloquent aujourd'hui l'évolution de l'humanité. Suivant l'idée que l'on se fait de ce que sont ces entraves, on aura tendance à mettre en avant, dans le projet de la nouvelle société, telle ou telle mesure qui les élimine. Ainsi, par exemple, la défense de l'idéologie du capitalisme d'État comme synonyme du socialisme, ou étape nécessaire vers le socialisme, s'accompagne généralement d'analyses qui voient la cause de la crise du capitalisme dans l'existence de "200 familles de milliardaires" ou bien dans les "multinationales".

Par la compréhension de la marche et des causes de la crise du capitalisme, le prolétariat renforce sa prise sur les moyens et le contenu de sa lutte historique.

C'est seulement dans le cadre d'une intervention révolutionnaire militante que peut et doit être menée l'activité d'analyse de la crise. Cependant, l'extraordinaire affaiblissement du mouvement révolutionnaire sous les coups de la contre-révolution triomphante pendant près d'un demi-siècle a fait que, depuis, les travaux d'analyse de la vie économique du capitalisme ont été particulièrement peu importants dans le courant révolutionnaire. Qui plus est, l'introduction dans les universités d'un marxisme émasculé pour être transformé en partie intégrante de la "science économique", a fait surgir des "économistes marxistes" qui ont embourbé les analyses révolutionnaires dans le plus stérile académisme universitaire.

Avec l'approfondissement de la crise actuelle et l'inévitable développement de la réflexion politique au sein de la classe ouvrière en lutte, la question de la compréhension des causes, de la marche et de l'issue de la crise devient pourtant de plus en plus une question concrète qui sera débattue, non pas dans des cercles de révolutionnaires initiés, ou dans les salles de cours des universités, mais dans les groupes de chômeurs, les assemblées d'usines, et tous les lieux où se forge au feu de la lutte la conscience révolutionnaire du prolétariat. C'est dans cette perspective, en vue d'être capables d'y être des facteurs actifs de clarté, que les révolutionnaires doivent s'attacher à analyser l'évolution économique du capitalisme.

L'AMPLEUR DE LA CRISE ACTUELLE

Trois récessions de plus en plus profondes de la croissance de la production mondiale en 10 ans ; 18 millions de chômeurs dans les seuls pays industrialisés du bloc occidental ; la quasi-totalité des pays sous-développés en banqueroute totale ; l'effondrement du système monétaire international ; quasi-stagnation de la croissance du commerce international ; développement ininterrompu du protectionnisme de la part de tous les pays ; la réalité de l'enfoncement du capitalisme mondial dans une nouvelle crise ouverte de surproduction est devenue aujourd'hui la préoccupation majeure de tous les gouvernements du monde, sans qu'ils parviennent pour autant à offrir d'autre issue qu'une nouvelle guerre mondiale.

C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements se ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE, et le PNB croit de 3,5%. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la prospérité d'après-guerre, comme on peut le voir dans les graphiques ci-après :

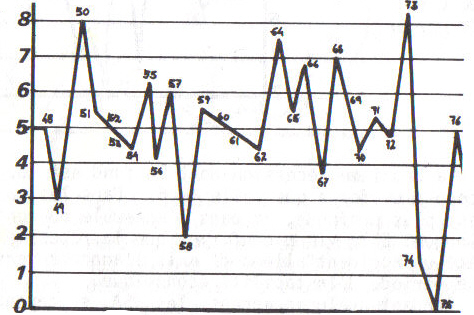

CROISSANCE DU VOLUME DE LA

PRODUCTION MONDIALE

(% par an)

La courbe de la croissance de la production mondiale est une moyenne qui peut indiquer la tendance générale mais manque de précision. En réalité, elle suit avec quelques déformations celle des pays industrialisés du bloc occidental (OCDE). L'importance de la récession de 65-67 apparaît encore plus nettement dans l'évolution de la croissance des pays de l'OCDE :

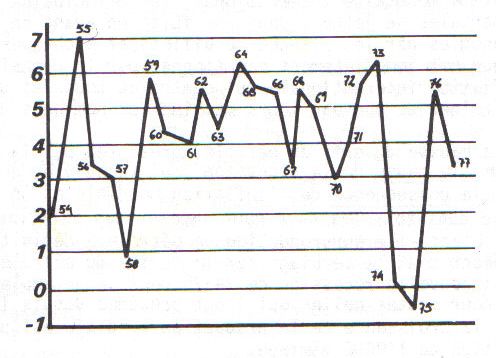

CROISSANCE DU VOLUME DE LA

PRODUCTION DES PAYS DE L'OCDE

(% par an)

Dans les pays de l'Est, et d'après leurs chiffres mêmes, la fin des années 60 marque aussi un ralentissement définitif de la croissance de la production. La comparaison des graphiques permet par ailleurs de constater comment l'évolution de la production des pays dits "communistes" suit de façon de plus en plus proche celle des pays occidentaux.

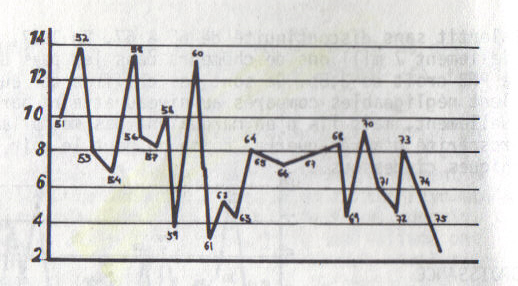

CROISSANCE DU VOLUME DE LA

PRODUCTION DES PAYS DE L'EST

(% par an)

La deuxième récession, dont le fond est touché en 70, est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 67 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique.

Pendant quelques années, les USA, soutenant l'effort militaire de la guerre au Viêt-nam, ont entretenu l'illusion d'une croissance mondiale. Avec leur désengagement progressif, la croissance retombe, en même temps que l'endettement américain apparaît dans toute son ampleur. Pour réduire leur endettement, et accroître artificiellement la compétitivité de leurs marchandises, les USA laissent "s'effondrer" le Dollar et avec lui le système monétaire international, les principales puissances occidentales se jettent dans une fuite en avant en relançant leurs économies par les planches à billets (et à chèques). Cette politique est immédiatement sanctionnée par le déchaînement d'une inflation internationale qui contraint tous les gouvernements à"freiner"de nouveau leurs machines économiques dès 73.

La hausse du prix du pétrole, présentée par la bourgeoisie comme la cause de la récession qui va suivre, ne fut en fait que la conséquence de l'inflation mondiale et un prétexte utilisé dans tous les pays pour imposer des politiques d'austérité. L'actuelle surproduction de pétrole a définitivement réduit à néant tout le verbiage sur la "crise du pétrole".

La nouvelle récession de 74-75 dépasse en ampleur et en profondeur toutes celles qui l'ont précédée depuis la guerre. En 75, la croissance de la production mondiale est nulle. La production de l'OCDE diminue.

La crise, qui jusqu'alors était surtout apparue sous sa forme superficielle de crise monétaire, apparaît dans toute sa réalité. En moins de deux ans, le nombre de chômeurs dans l'OCDE passe de moins de 10 millions à plus de 16 millions.

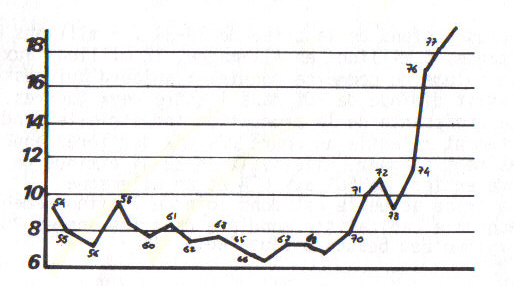

NOMBRE DE CHÔMEURS

(OCDE - en millions)

L'année 1976 a été chantée par la plupart des économistes et des gouvernements comme la fin du cauchemar. La croissance de la production semblait reprendre. Mais les résultats de l'année 77 puis ceux de 78 sont venus réduire en fumée tous ces espoirs. Le chômage n'a pour ainsi dire pas cessé de croître depuis 67 dans le monde entier, sans que plus aucun gouvernement ne se risque à parler de possible amélioration dans les années qui suivent, au contraire. Dans les grands pays industrialisés, le chômage atteint jusqu'à présent surtout les secteurs économiques les moins rentables et au sein de la classe ouvrière, les secteurs que le capital pouvait le plus facilement frapper: les femmes, les jeunes, les travailleurs noirs aux USA, les immigrés en Europe. Il attaque maintenant la totalité de la classe ouvrière.

Pendant dix années, les gouvernements du monde ont alterné régulièrement les "politiques de relance" et les "politiques de refroidissement" pour tenter de parer aux difficultés de leurs économies nationales. Le bilan peut être résumé par les résultats de ces fluctuations : alors que les politiques de relance sont de moins en moins capables de provoquer la reprise de la croissance de la production sans déclencher une inflation incontrôlable, les "refroidissements" se traduisent par des effondrements de la croissance chaque fois plus profonds

Depuis dix ans, la tendance générale de l'économie mondiale dessine sans ambiguïté :

- le ralentissement croissant de la production,

- l'augmentation continue du chômage,

- le ralentissement du commerce mondial et le développement du protectionnisme.

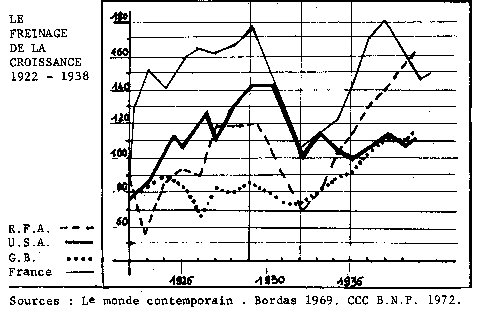

On peut mieux cerner l'ampleur et le rythme de la crise actuelle en la comparant aux données de la crise de 1929. Les chiffres "officiels" du chômage actuel (18 millions de chômeurs pour les pays de l'OCDE) sont encore loin des chiffres atteints au plus profond de la crise de 29 34 : 3 millions en Grande-Bretagne, 6 millions en Allemagne, 12 millions aux USA.

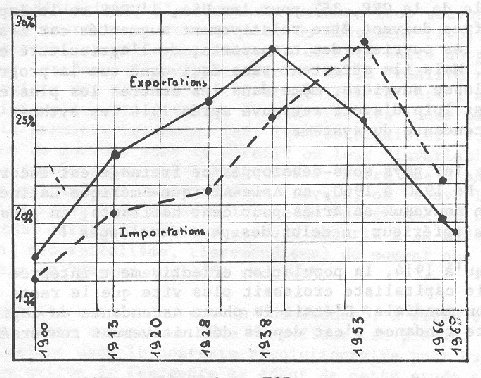

Le volume du commerce mondial a aujourd'hui cessé de croître, il avait diminué de 80% dans l'entre-deux guerres.

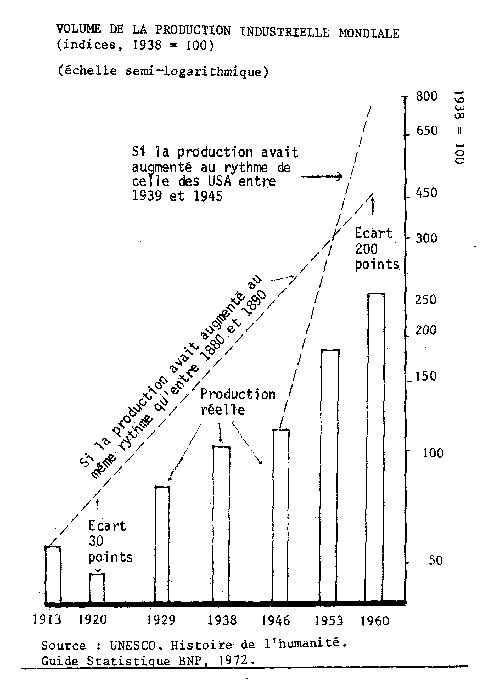

La croissance de la production industrielle mondiale s'est fortement ralentie au cours des dix dernières années jusqu'à quasiment stagner. Elle avait en 29-34 diminué de 38% pour le monde entier, de 50% aux USA et en Allemagne.

La crise actuelle est donc loin de l'effondrement connu par l'économie capitaliste mondiale dans les années 30, et son rythme est beaucoup plus lent.

Depuis 1929, les économies de tous les pays sont progressivement passées sous un contrôle direct plus important et plus omniprésent de leurs États. Depuis la 2ème Guerre Mondiale, ce contrôle étatique au niveau national s'est doublé au niveau international du contrôle des deux principales puissances impérialistes qui ont organisé le monde en deux blocs soumis à leur autorité. Cette "organisation" de la production capitaliste a permis pendant des décennies de maîtriser beaucoup mieux qu'en 29 les contradictions du système, et elle explique aujourd'hui la lenteur de la crise. Mais pallier aux effets des contradictions ne veut pas dire les résoudre. Le capitalisme n'a pu contrôler les effets de ses contradictions qu'en repoussant le jour de leur dénouement. Il ne les a pas résolues, il les a rendues plus explosives.

La crise actuelle, en mettant en évidence l'impuissance de l'organisation et des politiques économiques mises en place depuis les années 30 et la 2ème Guerre Mondiale, s'annonce plus grave et plus définitive que toutes les crises précédentes du capitalisme.

LES CAUSES DE LA CRISE

Il faut distinguer, premièrement, la cause fondamentale, la contradiction principale du capitalisme telle qu'elle existe depuis les premiers temps du capitalisme et ne devient une entrave définitive qu'à partir d'un certain degré de développement du système ; deuxièmement, la cause "immédiate" de la crise actuelle, c'est-à-dire la raison pour laquelle le capitalisme n'est plus parvenu depuis 10 ans à pallier à sa contradiction fondamentale.

La contradiction fondamentale du capitalisme

La théorie des crises du capitalisme a été un objet permanent du débat parmi les révolutionnaires depuis les analyses sur l'impérialisme dans la période de la 1ère Guerre Mondiale. On ne trouve pas chez Marx de théorie achevée de la crise, d'une part parce qu'il est mort avant d'avoir écrit les travaux sur le marché mondial dans lesquels il se proposait de traiter de façon systématique la question. D'autre part parce que les conditions historiques de l'époque où il a vécu rendaient plus difficile de percevoir tous les aspects de contradictions pas encore parvenues à un degré de développement définitivement critique. Cependant, ce problème traverse toute son oeuvre. Il revient à Rosa Luxemburg d'avoir systématisé la théorie ébauchée chez Marx, se servant des données fournies par le développement même du capitalisme, et en particulier de l'impérialisme. Rejetées par Lénine et Boukharine, les analyses théoriques de Rosa Luxemburg n'ont depuis cessé de nourrir le débat parmi les révolutionnaires. Ainsi, dans des groupes comme la Fraction de la Gauche Italienne pendant l'entre-deux guerres (Bilan), ou dans Internationalisme pendant la seconde guerre, la théorie de Rosa Luxemburg coexistait en débat au sein de la même organisation avec d'autres analyses (Lénine, Boukharine, Grossmann).

Ce débat, surtout au cours des dernières années, a eu tendance à se cristalliser autour de deux analyses principales : celle de Rosa Luxemburg et celle qui présente la baisse tendancielle du taux de profit exposée de façon complète, systématique, alors que la contradiction entre les lois qui régissent la sphère de la production et celles qui régissent celle de la consommation, empêchant les capitalistes de créer les débouchés nécessaires à l'expansion de leur production se trouve souvent éparse, du Manifeste Communiste au Livre III du Capital. Marx prévoyait un exposé systématique dans des travaux qu'il n'a jamais pu réaliser. Mais rien ne serait plus absurde que d'en déduire l'exclusivité de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit comme analyse marxiste des crises.

L'analyse de la contradiction fondamentale du capitalisme par Rosa Luxemburg -que nous partageons- n'est pas une "nouvelle" théorie par rapport à Marx, mais l'exposé systématique de l'analyse des crises dont Marx n'a pu tracer que les axes fondamentaux. C'est ainsi que l'on peut exposer "la théorie de Rosa Luxemburg'' des crises avec les formulations mêmes de Marx :

"Il suffit de rappeler les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque, eut semblé absurde : l'épidémie de la surproduction. Brusquement, la société se voit rejetée dans un état de barbarie momentané ; on dirait qu'une famine, une guerre de destruction universelle, lui ont coupé les vivres ; l'industrie, le commerce, semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de vivres, trop d'industries, trop de commerce". (Marx, Manifeste Communiste).

Cette crise de surproduction "qui, à toute autre époque eut semblé absurde", trouve son origine fondamentale, d'après Marx (comme d'après Rosa Luxemburg) dans une trop grande production par rapport non pas aux besoins réels des hommes (ceux-ci sont en faits jetés dans une plus grande misère par la crise), mais par rapport au pouvoir d'achat des masses :

"Il n'est pas produit trop de richesses. Mais périodiquement, il est produit trop de richesses dans les formes antagoniques du capital". (Marx, Le Capital, Livre III, Sème Section, p.104, Ed. La Pléiade).

Ces "formes antagoniques du capital" sont celles qui opposent d'une part la production capitaliste poussée par la concurrence à s'élargir toujours plus sous peine de mort, comme si elle n'avait d'autre limite que les besoins de consommation absolus des hommes, et d'autre part le fait que le capital ne peut distribuer dans la société le revenu, le pouvoir d'achat nécessaire pour l'acheter dans sa totalité.

Les capitalistes et les ouvriers ont un pouvoir de consommation solvable qui constitue un marché pour une partie de la production : il équivaut à la masse des salaires versés aux ouvriers plus la part du profit destinée à la consommation personnelle des capitalistes. Mais reste la partie du profit destinée à être réinvestie dans la production : cette partie ne peut trouver d'acheteurs au sein des rapports capitalistes. Elle doit être vendue "à l'extérieur", aux secteurs non capitalistes (artisans, paysans, pays où dominent des formes de production archaïques). Lorsque ces marchés "extérieurs" font défaut, la crise apparaît, mettant en évidence le décalage entre le besoin d'expansion de la production et l'incapacité de la masse des travailleurs de s'en rendre acquéreurs :

"Le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu'ils ne sont employés qu'aussi longtemps que leur travail est profitable pour la classe capitaliste. La raison ultime de toutes les crises réelles c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolue de la société." (p. 1206, idem, souligne par nous)

Le capitaliste ne peut pas résoudre cette contradiction en augmentant les salaires, car il ne ferait qu'augmenter les coûts de production et donc baisser la compétitivité de ses marchandises sur le marché. Il ne peut pas plus augmenter la consommation personnelle des capitalistes, car il ne ferait alors que réduire la part du profit destinée à l'investissement et à élargir l'accumulation de son capital.

C'est pourquoi, à la recherche de débouchés nouveaux et toujours plus larges, il est contraint de vendre aux secteurs non capitalistes. Historiquement, le capitalisme a trouvé les débouchés nécessaires à son expansion d'abord chez les paysans et artisans des pays capitalistes, enfin dans les pays où dominaient des formes de production pré-capitalistes, pays qu'il a colonisés et dans lesquels il a instauré des rapports de production capitalistes.

"Poussée par les besoins de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe ; partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations (...). Le plus bas prix de ses marchandises est ta grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d'importer chez elle ce qu' elle appelle la civilisation, autrement dit : elle en fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image:' (souligné par nous) (Marx, Le Manifeste Communiste)

Le capitalisme compense donc son incapacité à créer ses propres débouchés et la misère qu'il crée pour ses exploités directs, en étendant son marché au monde entier, en créant le marché mondial. Mais, au fur et à mesure qu'il étend son mode de production, il réduit d'autant les débouchés dont il a besoin pour vivre.

"(Les crises) gagnent en fréquence et en violence. C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés". (Marx, Travail salarié et capital, -Ed. la Pléiade, p. 228).

Telle est la "raison ultime de toutes les crises réelles" d'après Marx. Poursuivant cette analyse, Rosa Luxemburg montra comment l'impérialisme se développe à la fin du 19ème siècle et aboutit à la première guerre mondiale:

"La deuxième étape du processus historique d'expansion du capitalisme : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des États capitalistes autour des derniers restes de territoire non capitalistes du globe". (Rosa Luxemburg, Critique des Critiques, Ed. Maspero, p.229)

La loi de la baisse tendancielle du taux de profit, découverte par Marx, traduit la contradiction entre le fait que le capitalisme ne peut extraire son profit que du travail de l'ouvrier, du travail "vivant", alors qu'avec le développement du capitalisme, la part de ce travail dans la production diminue systématiquement au profit de celle du "travail mort", les machines et matières premières. Cette contradiction est une réalité fondamentale du capitalisme et, contrairement à ce qu'ont pu prétendre certains défenseurs de l'idée qu'elle était la seule théorie marxiste des crises, elle n'est ni contradictoire avec la théorie de la saturation des marchés, ni la "raison ultime de toutes les crises".

Elle n'est pas contradictoire avec la théorie de l'incapacité du capitalisme de créer ses propres marchés parce que :

- d'une part, c'est la concurrence entre capitalistes pour des marchés qui contraint en permanence le capital à accroître sa productivité, donc la composition organique du capital, c'est à dire la part de travail mort (capital constant) par rapport à celle du travail vivant (capital variable).

- d'autre part, c'est par l'extension de l'échelle de la production et donc par la conquête de nouveaux débouchés que les capitalistes 1) compensent la baisse du taux de profit par la masse du profit 2) contrecarrent cette baisse par l'accroissement de l'exploitation que permet une extraction plus puissante de plus-value relative (l'extension de l'échelle de la production permet une diminution des coûts de production des biens nécessaires à la subsistance de l'ouvrier et donc de la valeur réelle de son salaire).

La loi de la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas non plus la "raison ultime de toutes les crises" par le fait même qu'elle peut être contrecarrée et compensée du moment que le capital peut trouver des débouchés nouveaux pour son expansion. En dernière instance, c'est parce que le capital ne trouve plus de débouchés suffisants que la baisse tendancielle du taux de profit devient baisse effective. La saturation des marchés est la raison ultime des baisses réelles du taux de profit et non l'inverse. Dans la réalité concrète de l'histoire du capitalisme, la lutte pour le maintien du taux de profit se traduit par la lutte pour des marchés nouveaux.

Les causes immédiates de la crise actuelle

Pour comprendre pourquoi depuis 10 ans, le capitalisme mondial se trouve de nouveau confronté avec sa contradiction fondamentale au point de plonger dans une nouvelle crise ouverte de surproduction, alors qu'il était parvenu depuis la guerre à s'assurer une prospérité relativement stable, il est nécessaire de replacer cette crise dans son cadre historique, celui de la décadence du capitalisme. La première guerre mondiale mit en évidence que le développement atteint par le capitalisme au début du siècle était devenu définitivement trop important par rapport aux capacités d'absorption du marché mondial. La planète entière achevait d'être partagée entre les principales puissances capitalistes. Les nouveaux venus sur le marché mondial, l'Allemagne ou le Japon, par exemple, ne pouvaient plus se développer sans mettre en question le partage existant et cette remise en question ne pouvait être faite que par le moyen de la guerre.

"Pour la première fois, le monde se trouve partagé entièrement, si bien qu'à l'avenir il pourra UNIQUEMENT être question de nouveaux partages, c'est à dire du passage d'un "possesseur" à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans maître" (Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Ed. de Moscou 1971, p. 716)

Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait plus, à cette époque, un seul secteur non capitaliste dans le monde. En 1914, comme encore aujourd'hui, il restait dans le monde non seulement des pays où les secteurs archaïques pré-capitalistes existant étaient devenus trop restreints par rapport à l'ampleur atteinte par les besoins d'expansion du capitalisme mondial. Il n'y avait pas assez de marchés par rapport au nombre de puissances capitalistes et à leur développement, ou, dit d'une autre façon, il y avait trop de puissances trop développées par rapport aux marchés existants.

La guerre de type impérialiste et mondiale, qui, contrairement à la plupart des guerres du passé ne se déroule plus uniquement dans des zones peu explorées, mais étend son champ de bataille aux centres industriels et à la population civile, a deux vertus pour résoudre momentanément la crise du capitalisme : d'une part, elle élimine les pays capitalistes détruits de la compétition mondiale pour les marchés ; d'autre part, elle transforme momentanément les pays détruits en marchés pour les marchandises des vainqueurs qui contribuent à leur reconstruction.

C'est ainsi que depuis 1914, le capitalisme en déclin vit suivant un cycle de crises, guerre, reconstruction. C'est dans ce cycle de barbarie permanente et généralisée que nous devons replacer la crise actuelle.

- 1914 1918 : première guerre mondiale. Durée, 4 ans, 24 millions de morts.

- 1919-1929 : reconstruction. Les USA deviennent la première puissance mondiale aux dépens des pays européens qu'ils aident à reconstruire, tout en s'emparant progressivement de leurs empires coloniaux sous le drapeau du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes".

- 1929-1938 : fin de la reconstruction. Crise économique sans précédent dans l'histoire du capitalisme. A partir de 34-35, le renforcement de 'État sous la pression de la décadence du capitalisme, la tendance au capitalisme d'État (stalinisme en Russie, fascisme en Italie et en Allemagne, New Deal aux USA, Front Populaire en France) permet des politiques de création de marchés artificiels par l'augmentation des commandes de l'État ("grands travaux", mais surtout armement intensif). Le chômage est quelque peu résorbé, mais dès 38, une nouvelle crise économique mondiale commence à éclater. En 1939, Hitler déclare la seconde guerre mondiale au cri de "L'Allemagne doit exporter ou périr !".

- 1939-45 : seconde Guerre Mondiale. Durée : 6 ans. 50 millions de morts. A l'exception de ceux des USA, presque tous les grands centres industriels du monde sont touchés.

- 1945-67 : reconstruction. Le monde est organisé en deux blocs hégémoniques. La guerre entre les deux puissances dominantes devient permanente au travers des conflits locaux dans les pays sous-développés sous les couleurs des "luttes de libération nationale".

Les années 65-67 marquent globalement pour le bloc occidental la fin de la reconstruction qui a suivi la seconde guerre mondiale. L'achèvement des périodes de reconstruction n'est pas caractérisé par le fait que les pays détruits atteignent des volumes de production analogues à ceux qu'ils réalisaient avant la guerre. Cet achèvement est plutôt marqué par le fait que l'ensemble des pays détruits sont devenus de nouveau des puissances concurrentes sur le marché mondial c'est à dire qu'ils ont atteint un degré de développement tel qu'ils peuvent et doivent exporter plus de marchandises qu'ils n'en importent.

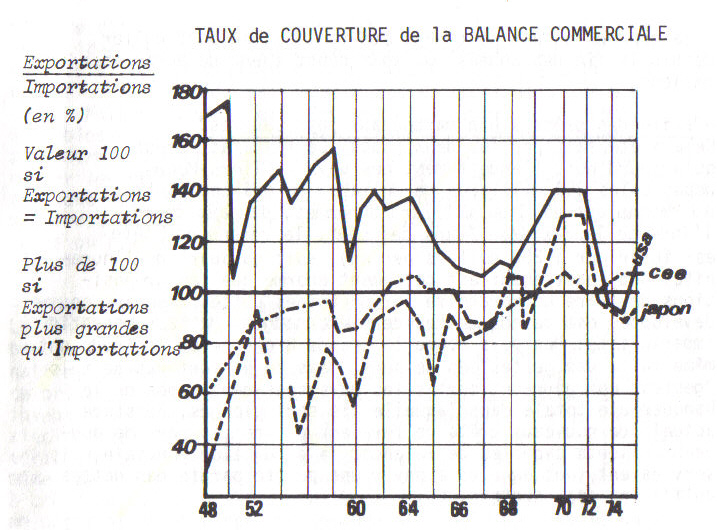

A ce stade, non seulement ils cessent de constituer eux-mêmes un marché pour les pays "reconstructeurs", mais en outre, ils entrent inévitablement en concurrence avec eux pour les marchés existants. Ce stade fut globalement atteint autour de 1965-67 pour le bloc occidental. C'est ce que montre l'évolution des taux de couverture des balances commerciales (pourcentage des exportations sur les importations) du Japon et de la CEE (Communauté économique européenne, "les six"). Dans le graphique ci-dessous, sont représentées les évolutions de ces taux de couverture depuis 1948 :

On a représenté sur le même graphique le taux de couverture de la balance commerciale des USA afin de mieux illustrer le processus antagonique de la reconstruction.

Comme on le voit, en 1948 lorsque la reconstruction de l'Europe et du Japon bat son plein, les exportations des USA sont presque deux fois plus grandes que leurs importations, alors que les exportations japonaises ne couvrent que 40% de ses importations, et celles de l'ensemble des 6 pays de la CEE les couvrent de 60%. Vingt ans plus tard, la balance commerciale américaine se dégrade jusqu'à devenir négative, alors que l'Europe et le Japon deviennent exportateurs. Telle est la cause immédiate principale de la crise actuelle du capitalisme. La reconstruction, après l'holocauste de la 2ème guerre mondiale, ce palliatif auquel le capitalisme décadent a recours pour compenser l'insuffisance définitive des marchés extra-capitalistes, est achevée.

LES PERSPECTIVES DE LA CRISE

Il est difficile de prévoir exactement le rythme auquel continuera de se développer la crise. On peut cependant constater que la plupart des mesures proposées aujourd'hui, ici et là, par les économistes et les politiciens pour trouver ou créer artificiellement de nouveaux débouchés à la production ont soit déjà été tentées, en particulier depuis la fin des années 60, soit constituent de pures aberrations.

- "Faire des prêts à bon marché aux pays pauvres" :

Cela a été ait par les deux blocs. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'endettement des pays du Tiers-Monde dépasse les 250 milliards de dollars, ce qui équivaut au revenu annuel d'un milliard d'hommes, de pays comme l'Inde ou le Pakistan (dans ces pays, le revenu par tête est inférieur à 250 dollars par an), soit du quart de l'humanité. Cet endettement est tellement énorme que les propositions de faire un moratoire sur certaines dettes des pays sous-développés est devenu un des derniers gadgets de la démocratie impérialiste. Des pays comme la Grande-Bretagne ou la Suède ont même fait "des gestes" en ce sens, mais ce ne sont pas de tels "gestes" qui pourront sortir les pays sous-développés de la banqueroute totale dans laquelle ils sont plongés. Au stade actuel, de nouveaux prêts ne feraient pas de ces pays de nouveaux clients capables de relancer la production mondiale. Ils serviraient tout au plus à payer une petite partie des dettes qu'ils ont déjà contractées.

- "Augmenter les crédits entre pays développés afin de faciliter de nouveaux échanges"˚:

C'est en grande partie ce qui a été fait depuis le milieu des années 60, organisé à l'échelle des blocs. Les fameux "droits de tirage spéciaux" du FMI (Fonds Monétaire International) constituent des crédits gigantesques que les pays occidentaux se font entre eux sous la direction du chef du gang occidental, les USA. Les dettes d'un pays sont épongées par des promesses de paiement des autres pays, elles-mêmes couvertes par d'autres dettes contractées internationalement. On paie des dettes avec des dettes sur d'autres dettes. Depuis 1965, l'endettement international a progressé en spirale au point que la vie capitaliste actuelle repose sur un immense tas de papier, de reconnaissance de dettes, l'essentiel étant sous la forme de dollars. De nouveaux crédits, c'est-à-dire de nouveaux endettements, peuvent difficilement relancer une économie qui croule déjà sous les dettes.

-"Développer les relations commerciales entre les deux blocs"

Cela aussi a Été tenté. Depuis le développement de la coexistence pacifique par les pays de l'Est et les politiques d'ouverture à l'Est des pays occidentaux, les échanges entre les deux blocs ont progressivement augmenté. Mais non seulement ces échanges sont restés somme toute très restreints, ils ont en outre déjà abouti à un développement trop élevé des dettes des pays de l'Est. La dette de ceux-ci à l'égard de l'occident s'élève déjà à 40 milliards de dollars. En 1977, ces pays ont dû décider de réduire leurs achats pour réduire leur déficit commercial de 7,5 milliards de dollars en 1976 à 5 milliards en 1977. La crise n'a pas relancé ces échanges mais les a réduits. Mais si toutes les solutions pour créer des marchés solvables au niveau international échouent lamentablement, peut-être y a-t-il des solutions "nationales" telles qu'augmenter les dépenses publiques de l'État ou bien, comme le préconisent les nouveaux "sous-consorrnnationnistes", augmenter les salaires. Ces solutions n'ont pas plus de chance d'être efficaces ou réalisables que celles envisagées au niveau international.

- "Augmenter les dépenses publiques"˚:

Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'États. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'État se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier. Les politiques des grands travaux d'abord, celles de production massive d'armements ensuite, permirent après 1929 de sortir de la crise pour aller ...à la deuxième guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, c'est au niveau du bloc occidental que les principes keynésiens sont appliqués. Au début des années 70, leur utilisation est encore renforcée. En ce sens, l'actuelle crise n'est pas la manifestation d'un besoin de politique keynésienne, mais au contraire de leur épuisement.

- "Augmenter les salaires"˚:

C'est la "solution" que se plaisent à préconiser certains partis qui se trouvent actuellement dans l'opposition. Mais cela est impossible dans un monde capitaliste, et ces partis le savent bien qui, une fois au gouvernement, s'empressent d'appliquer la politique contraire. Toutes conditions égales par ailleurs, un pays qui paye ses ouvriers plus cher est automatiquement moins compétitif au niveau du marché mondial. Rêver d'un capitalisme qui se porte d'autant mieux qu'il augmente d'autant plus les salaires de ses exploités est aussi absurde que de rêver d'un capitalisme sans exploitation. La réalité est éloquente à ce sujet : face à la crise, aucun pays n'a même envisagé d'augmenter les salaires. Au contraire, c'est l'austérité qui est la règle générale.

Le capitalisme n'a plus de politique économique à offrir autre que la guerre. Toute la récente évolution de la situation internationale vérifie qu'il en est ainsi. Du point de vue de l'évolution de la crise, nous sommes plus proches de la situation de 1938 que de celle de 1929. La différence avec les années 30 réside actuellement essentiellement en deux points majeurs :

1) l'organisation au niveau national et international du capitalisme lui permet d'atténuer relativement la chute dans la crise par la capacité que le totalitarisme de sa domination lui donne de "détourner" partiellement et momentanément les propres lois capitalistes ;

2) la classe ouvrière n'est ni défaite ni encadrée pour marcher vers une nouvelle guerre mondiale. De ce fait, non seulement elle retarde la marche vers l'holocauste mais elle impose "tacitement" des limites à une dégradation de la situation économique qui risquerait de la jeter dans le combat révolutionnaire. Cependant, ce rôle de frein, la classe ouvrière ne peut le jouer de façon "tacite" longtemps. Le capitalisme ne peut retarder ses échéances qu'en les rendant plus explosives. En s'effondrant, le capitalisme fait du prolétariat, chaque jour plus, le détenteur de l'initiative historique, mais si le prolétariat ne parvient pas à dépasser le stade d'une résistance passive, "menaçante", le capitalisme imposera dans le sang sa propre solution.

Depuis la première guerre mondiale, le capitalisme décadent a survécu par une série de politiques dont le caractère commun est de constituer toujours des moyens pour biaiser avec ses propres lois économiques qui se sont transformées en entraves à son propre développement. La loi de l'échange marchand, cette loi que le capitalisme a héritée du passé et qu'il a eu pour mission historique de généraliser aussi bien à tous les domaines de la vie sociale (en particulier, à celui de la force de travail qu'il a transformée en marchandise) qu'à la planète entière unifiée en un seul marché mondial, cette loi s'est transformée avec l'énorme développement de la productivité du travail, en un anachronisme pour l'humanité et une condamnation à mort de son dernier et plus puissant défenseur. L'actuel effondrement du capitalisme en marquant l'échec des dernières tentatives du capitalisme pour maintenir en vie cette loi tout en la détournant en permanence, constitue un appel de l'histoire à la seule force capable d'exécuter la sentence: le prolétariat mondial.

L'INTERVENTION DES RÉVOLUTIONNAIRES

Quelle que soit la vitesse avec laquelle la crise se développera, elle est dès à présent la préoccupation principale de toute la société et en premier lieu de la classe ouvrière. L'intervention des révolutionnaires dans leur classe doit avoir pour objectif principal de mettre en évidence comment ce nouvel effondrement de l'économie capitaliste, en même temps qu'il met plus en évidence que jamais la NÉCESSITÉ HISTORIQUE de la révolution communiste mondiale, crée la POSSIBILITÉ de sa réalisation.

Pour cela, ils doivent démontrer en termes clairs

- que la crise actuelle n'est pas un "accident" dans la vie du capitalisme, mais la manifestation de contradictions objectives, insurmontables du système de production marchand généralisé à la planète entière;

- que la seule issue que le capitalisme peut offrir à sa crise actuelle est, comme en 1914, comme en 1939, une nouvelle guerre mondiale, qui cette fois-ci menace la survie même de l'humanité;

- que les solutions proposées par les "partis ouvriers" de la bourgeoisie tels : "gagner moins pour résorber le chômage" ne sont qu'un leurre : même si les travailleurs acceptaient aujourd'hui de travailler gratuitement, le capitalisme ne parviendrait pas à surmonter sa crise;

- que la démagogie "sous-consommationniste" de certains partis d'opposition parlant d'augmentation de salaires pour relancer la demande ne sont que la préparation à de nouvelles politiques d'austérité qu'ils se chargent eux-mêmes d'imposer une fois au gouvernement;

- que la crise économique est une réalité INTERNATIONALE qui ne peut donc trouver sa solution ailleurs que sur le terrain international;

- que le seul moyen d'empêcher la marche capitaliste à une troisième boucherie impérialiste mondiale, c'est la destruction du capitalisme mondial et l'instauration d'une nouvelle société, sans production marchande ni salariat, sans frontières ni États, où le seul objectif de l'activité productive soit la satisfaction des besoins humains: la SOCIÉTÉ COMMUNISTE;

- que la seule force capable de mener à bien cette tâche, c'est la CLASSE OUVRIÈRE MONDIALE;

- enfin, que la classe ouvrière doit voir dans la misère que l'actuelle crise généralise aux travailleurs de toute la planète sans exception, non pas un simple sujet de lamentations impuissantes, mais comme le seul et puissant facteur d'unification de l'armée révolutionnaire mondiale.

C.C.I. Texte préparatoire à la III Conférence Internationale

des groupes de 1a gauche communiste (Novembre 78)

Questions théoriques:

- Décadence [3]

Heritage de la Gauche Communiste:

La Décadence du Capitalisme - Introduction

- 3726 reads

Pour savoir si la révolution socialiste est possible et nécessaire aujourd'hui, pour définir les bases historiques du programme et de la stratégie du prolétariat dans l'époque actuelle, nous devons poser la question de la décadence du capitalisme.

Les problèmes du contenu du socialisme, de la nature des syndicats, des politiques de frontisme, de la nature des luttes de libération nationales, sont étroitement liés à l'analyse de la décadence du capitalisme.

LA THÉORIE DE LA DÉCADENCE DANS L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER

Ce n'est pas parce que l'immense majorité des hommes sont exploités et donc aliénés que le socialisme est une nécessité historique aujourd'hui. L'exploitation et l'aliénation existaient déjà dans l'esclavagisme, le féodalisme et le capitalisme du XIXème siècle, mais le socialisme ne pouvait être réalisé à aucune de ces époques.

Pour que le socialisme devienne une réalité, il faut non seulement que les moyens de son instauration (la classe ouvrière et les moyens de production) soient suffisamment développés, mais il faut aussi que le système qu'il est appelé à remplacer - le capitalisme - ait cessé d'être un système indispensable au développement des forces productives, qu'il soit devenu une entrave grandissante à ce développement, c'est-à-dire, qu'il soit entré dans sa période de déclin ou de décadence.

Les socialistes du début du XIXème siècle voyaient le socialisme comme un idéal à atteindre, et sa réalisation devait être le résultat de la simple bonne volonté des hommes pour ce qui est des socialistes utopiques, de la bonne volonté de la classe dominante elle-même. Le grand apport de Marx et Engels fut leur compréhension et leur élaboration scientifique de la nécessité matérielle de la disparition du capitalisme et de la réalisation du communisme. Ce n'est pas par hasard que Marx, voulant résumer l'essence de son travail dans un court passage, a donné un condensé de la croissance et de la décadence historiques des divers modes de production sociale à travers lesquels l'humanité s'est développée :

"Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production. Jamais une société n'expire, avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir; jamais des rapports supérieurs de production ne se mettent en place, avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se propose jamais que les tâches qu'elle peut remplir: à mieux considérer les choses, on verra toujours que la tâche surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées, ou sont en voie de se créer. Réduits à leurs grandes lignes, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne apparaissent comme des époques progressives de la formation économique de la société".

(K. Marx : "Avant-propos à la critique de l'économie politique", Coll. La Pléiade, Oeuvres, t. 1, p.272-274)

La méthode d'investigation adoptée dans ce passage reste indispensable pour comprendre comment les différentes sociétés surgissent et dépérissent. La conception selon laquelle un mode de production ne peut expirer avant que les rapports de production sur lesquels est basé ce système social soient devenus des entraves au développement des forces productives, est la base de l'élaboration du programme politique prolétarien. Marx, et Engels exprimaient très clairement que la perspective de la révolution communiste dépendait de l'évolution matérielle, historique, globale du capitalisme lui-même.

La délimitation actuelle de l"'époque de révolution sociale" dans le développement du capitalisme était moins claire pour Marx, surtout dans ses premiers écrits ; et ce manque de clarté est lui-même un produit objectif du fait que la méthode du matérialisme historique a surgi bien avant l'éclosion de cette époque.

Marx a lancé son premier appel à la révolution prolétarienne non pas dans la période de déclin du capitalisme, mais dans sa période d'ascension la plus spectaculaire. L'imminence de la révolution prolétarienne que proclamait le Manifeste Communiste était contredite par la croissance continuelle des rapports sociaux capitalistes et leur extension à la planète toute entière. Il est certain que Marx avait tort d'affirmer à cette époque que les rapports sociaux capitalistes étaient entrés en conflit mortel avec les forces productives. Bien que le conflit entre eux ait toujours été une caractéristique du capitalisme, le conflit n'était jamais irrémédiable au XIXème siècle parce qu'il restait au capitalisme de vastes zones du globe pour étendre sa reproduction sans cesse élargie, pour compenser la tendance à la saturation des marchés et à la baisse du taux de profit.

Toutefois, malgré ces erreurs, Marx et Engels étaient encore en mesure de reconnaître, comme base à leur programme, que le capitalisme était encore un système progressif. Leur vision, déjà ébauchée dans Le Manifeste Communiste et approfondie partout ailleurs, selon laquelle le prolétariat venant au pouvoir dans cette période aurait comme principale tâche de développer le capitalisme de la façon la plus progressive possible, et non simplement de le détruire, était une expression de cette analyse (malheureusement, ce qu'exprimait alors la justesse de la vision de Marx a été utilisé comme une confusion réactionnaire dans la période de décadence par ceux qui invoquent les mesures prônées dans le Manifeste comme si elles étaient adaptées à l'époque actuelle). Et surtout, la pratique des marxistes de la 1ère internationale était avec raison basée sur l'analyse selon laquelle, tant que le capitalisme avait encore un rôle progressif à jouer, il était nécessaire au mouvement ouvrier de soutenir les mouvements bourgeois qui préparaient le terrain historique du socialisme (luttes de libération nationale, etc.).

De même, il était nécessaire que les ouvriers continuent à se battre pour des réformes tant que le développement du capitalisme les rendait possibles. Ces positions matérialistes étaient défendues contre les appels a-historiques des anarchistes à une abolition immédiate du capitalisme et leur opposition complète à des réformes; (ces dernières positions, apparemment ultra-révolutionnaires, sont en fait l'expression du désir petit-bourgeois d"'abolir" le capitalisme et le travail salarié, non pas en avançant vers leur dépassement historique, mais en régressant au monde des petits producteurs indépendants).

La IIème Internationale a rendu encore plus explicite cette adaptation stratégique à la période, en adoptant un "programme minimum" de réformes immédiates (reconnaissance des syndicats, diminution de la journée de travail, etc.), en même temps qu'un "programme maximum", le socialisme, à mettre en pratique le jour où l'inévitable crise historique du capitalisme surviendrait.

Mais pour la majorité des principaux tacticiens et des leaders officiels de la seconde Internationale, le programme minimum devait devenir de plus en plus le seul programme réel de la Social-Démocratie. Selon les mots de Bernstein : "Le but final, quel qu'il soit, n'est rien. Le mouvement est tout".

Le Socialisme, la révolution prolétarienne se réduisirent à des platitudes rabâchées comme des sermons lors des parades des jours de premier mai, tandis que l'énergie du mouvement officiel était de plus en plus concentrée sur l'obtention pour la Social-Démocratie d'une place à l'intérieur du système capitaliste, quel qu'en fût le prix. Inévitablement, l'aile "opportuniste" de la Social-Démocratie commença à rejeter l'idée même de la nécessité de destruction du capitalisme et de révolution sociale, pour défendre l'idée de la possibilité d'une transformation lente, graduelle, du capitalisme au socialisme.

Ces idéologies sont apparues au moment où le système capitaliste vivait la dernière phase de son ascension, où l'expansion impérialiste commençait à révéler son aspect de dernière carte dans le jeu du capitalisme mondial, et où la lutte de classe se faisait de plus en plus dure (grèves de masse en Amérique, en Allemagne, et surtout, en Russie). Contre l'opportunisme de Bernstein et Cie, la Gauche de la Social-Démocratie, les Bolcheviks, le groupe des tribunistes hollandais, Rosa Luxemburg et d'autres révolutionnaires défendaient la position marxiste fondamentale de la nécessité d'une destruction violente et définitive du capitalisme. La plus claire expression de cette défense du marxisme fut "Réforme ou Révolution" de Rosa Luxemburg (1899) qui, tout en reconnaissant que le capitalisme était encre en expansion grâce à de "brusques sursauts expansionnistes" (c'est-à-dire à l'impérialisme) insistait sur le fait que le capitalisme allait de façon inévitable à la saturation du marché mondial qui entraînerait sa "crise de sénilité" et amènerait la nécessité immédiate de la prise de pouvoir révolutionnaire du prolétariat. En 1913, Rosa Luxemburg publia son grand ouvrage théorique "L'accumulation du capital" qui tentait d'analyser les véritables fondements économiques de cette crise historique dont la conséquence allait bientôt apparaître clairement à l'humanité sous la forme de la première guerre mondiale.

La conclusion de cette analyse est que le déclin historique du capitalisme commence lorsqu'il y a une relative saturation des marchés pré-capitalistes, puisque le capitalisme est " le premier mode de production qui est incapable d'exister par lui-même, qui a besoin d'autres systèmes économiques pour lui servir de médiation et de sol nourricier. Bien qu'il tende à devenir universel, et donc à cause de cette tendance, il doit être brisé, parce qu'il est par essence incapable de devenir une forme de production universelle." (Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital)

Cette conclusion reste la plus claire analyse des origines fondamentales de la décadence du capitalisme qui ait été faite jusqu'à nos jours, et sur laquelle se sont appuyées les différentes élaborations théoriques que le mouvement ouvrier a pu faire surgir avec l'expérience de soixante années de décadence.

L'explosion de la guerre impérialiste en 1914 marque un tournant décisif aussi bien dans l'histoire du capitalisme que dans celle du mouvement ouvrier. Le problème de la "crise de sénilité" n'était plus un débat théorique entre différentes fractions du mouvement ouvrier. La compréhension du fait que la guerre ouvrait une nouvelle période pour le capitalisme, en tant que système historique, exigeait un changement dans la pratique politique dont les fondements devinrent une frontière de classe : d'un côté les opportunistes et les centristes, qui montrèrent clairement leur visage d'agents du capitalisme en "ajournant" la révolution par l'appel à la "défense nationale" dans une guerre impérialiste. De l'autre, la gauche révolutionnaire - les bolcheviks autour de Lénine, le groupe "Internationale", les radicaux de gauche de Brême, les tribunistes hollandais, etc. - qui se réunirent à Zimmerwald et Kienthal et affirmèrent que la guerre marquait l'ouverture de l'ère de "guerres et de révolutions" annoncée par Marx, et que la seule alternative à la barbarie capitaliste était le soulèvement révolutionnaire du prolétariat contre la guerre impérialiste.

De tous les révolutionnaires qui assistèrent à ces Conférences, les plus clairs sur la question de la guerre furent les Bolcheviks qui, avec la gauche radicale allemande, mirent en avant le mot d'ordre "transformer la guerre impérialiste en guerre civile", définissant clairement la position révolutionnaire sur la guerre face à celles des différentes sectes pacifistes. Lorsque la situation révolutionnaire mûrit en Russie, la compréhension qu'avaient les bolcheviks des tâches qu'imposait la nouvelle période leur permit de lutter contre les conceptions mécanistes et nationalistes des Mencheviks. Lorsque ces derniers tentèrent de minimiser l'importance de la vague révolutionnaire sous prétexte du trop grand "sous-développement de la Russie pour le socialisme", les Bolcheviks affirmèrent que le caractère mondial de la guerre impérialiste révélait que le capitalisme mondial était arrivé au stade de maturation nécessaire à la révolution socialiste. En conséquence, ils luttaient pour la prise du pouvoir de la classe ouvrière, considérant cette tâche comme un prélude à la révolution prolétarienne mondiale.

Pour défendre les intérêts de la révolution mondiale, les Bolcheviks contribuèrent activement à la fondation de l'Internationale communiste en 1919. Les partis révolutionnaires qui se rallièrent autour de la IIIè Internationale étaient tout à fait conscients de l'importance cruciale d'une définition de la période historique pour l'élaboration du Programme Communiste :

"Buts et tactiques"

"1- L'époque actuelle est l'époque de la désintégration et de l'effondrement du système capitaliste mondial tout entier, qui entraînera dans sa chute toute la civilisation européenne si le capitalisme n'est pas détruit, et avec lui, toues ses contradictions insolubles."

"2.- La tâche qui s'impose au prolétariat aujourd'hui est la prise du pouvoir d'État immédiate. La prise du pouvoir d'État signifie la destruction de l'appareil d'État de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil de domination prolétarien." (Extrait de l'Invitation au premier Congrès de l'Internationale Communiste, 24/1/19)

Les résolutions du Premier Congrès de l'Internationale communiste témoignent d'une clarté et d'une confiance absolues au sujet des tâches révolutionnaires du prolétariat. Tout l'accent était mis sur la nécessité de la prise du pouvoir immédiat par la classe ouvrière, basé sur la dictature des soviets. Cela impliquait donc une claire compréhension de la nécessité de rompre avec les buts et les organisations de l'ancien mouvement ouvrier :les sociaux-démocrates furent dénoncés comme agents du capitalisme et toute collaboration avec ceux qui avaient trahi le prolétariat fut rejetée. La voie parlementaire fut jugée incapable de servir les intérêts de la classe ouvrière. Il fut établi que le problème de l'oppression coloniale ne pouvait être résolu que dans le contexte d'une société socialiste mondiale. Ces positions et d'autres étaient l'expression de la vague révolutionnaire qui balayait alors le monde entier.

Mais dans les Congrès suivants de l'Internationale, et surtout dans le troisième, apparut une importante détérioration de la cohérence et des principes révolutionnaires, détérioration qui, à son tour, reflétait le reflux de la révolution mondiale et la dégénérescence du parti bolchevik dans le contexte d'isolement de la révolution russe. L'État bolchevik était contraint de s'avancer sur un chemin qui le menait à assumer le rôle de gérant du capital russe. Parallèlement, la IIIème Internationale devint de plus en plus un instrument de la politique étrangère de la Russie. Les tentatives désespérées des Bolcheviks qui essayaient de sauver quelque chose contre cette vague de contre-révolution les amenèrent à abandonner les positions révolutionnaires du premier Congrès et à revenir aux tactiques de l'ancienne période: parlementarisme, syndicalisme, fronts uniques avec des fractions bourgeoises, soutien aux luttes de libération nationale, etc.. Le fait que toutes ces tactiques fussent justifiées par tout un verbiage révolutionnaire n'enlevait rien au fait que le changement de période les avait rendues directement contre-révolutionnaires, et cela quelles que fussent les intentions de ceux qui les employaient.

Ceux qui agissent aujourd'hui au sein de la classe ouvrière en tant que fractions de gauche de l'appareil politique du capital - staliniens, trotskystes et autres - sont en fait les vrais héritiers de ces politiques contre-révolutionnaires. La nature de classe de ces organisations les empêche de comprendre la nature de la période et d'en tirer les conséquences programmatiques. Les staliniens et les trotskystes peuvent employer le concept de décadence du capitalisme mais ce n'est pour eux qu'une phrase creuse et hypocrite, privée de toute base matérielle si l'on considère que dans le même temps ils estiment que la moitié du monde ou presque est socialiste ou "non capitaliste" et donc dans une phase historiquement ascendante et méritant le soutien des révolutionnaires. Dans tous les cas, leur application de la théorie de la décadence du capitalisme aux pays dont ils acceptent la nature capitaliste est entièrement subordonnée à leurs besoins immédiats, pragmatiques, empiriques et organisationnels, quand ils en font une application...

Lors de la première grande vague révolutionnaire, les conséquences révolutionnaires de l'analyse matérialiste de la période étaient surtout défendues par la gauche communiste qui scissionna du Kominterm en dégénérescence, principalement par le KAPD allemand. Les interventions du KAPD au troisième Congrès (cf. "La Gauche Allemande" Paris, 1973) concernent toutes les tâches que la nouvelle période imposait aux révolutionnaires et symbolisaient presque la rupture fondamentale qui naissait à cette époque dans le mouvement ouvrier.

Pour ce qui est de l'interprétation de la crise économique mondiale, Schwab, militant du KAPD, insistait sur les différences fondamentales qui existaient entre la période ascendante du capitalisme et sa période de déclin, et on trouvait une compréhension du fait que ce déclin historique ne signifiait pas une complète stagnation des forces productives, mais évolution du capitalisme sur une base de plus en plus destructive. "Le capital reconstruit, préserve ses profits, mais aux dépens de la productivité. Le capital restaure son pouvoir en détruisant l'économie". On trouve déjà là, la vision des dépenses improductives, de la sous-utilisation du capital, et surtout du cycle de crise - guerre - reconstruction qui sont les caractéristiques fondamentales de la phase décadente du capitalisme.

C'est un malheur que la contre-révolution ait fait disparaître de nombreux textes du KAPD, qui auraient pu approfondir cette analyse. La majorité du KAPD tenta de continuer l'analyse de Rosa Luxemburg qu'elle considérait à juste titre comme son "ancêtre" direct. Néanmoins, la compréhension de la décadence que pouvait avoir le mouvement ouvrier de l'époque était inévitablement limitée par la rapidité avec laquelle avait surgi la crise et par la promptitude de la réaction contre-révolutionnaire. L'analyse économique que faisait la gauche allemande n'était pas le plus important de son apport: le plus important était son intransigeance sur la nécessité qui s'imposait au prolétariat de rompre avec les pratiques de l'ancienne période et donc avec les pratiques réformistes et de s'adapter aux nouvelles tâches qu'appelait la mise à l'ordre du jour de la révolution prolétarienne.

C'est sur cette base matérialiste, et non sur la base d'un esprit "anarchiste" ou "infantile" que la Gauche communiste rejeta les tactiques opportunistes adoptées par la IIIème Internationale. Au cours du troisième congrès de l'Internationale communiste, le KAPD, tout en reconnaissant que l'organisation de fractions parlementaires avait été une nécessité pour la classe ouvrière dans la phase ascendante du capitalisme, était en mesure d'affirmer:

"Pousser le prolétariat à prendre part aux élections dans la période de décadence du capitalisme revient à nourrir en son sein l'illusion que la crise peut être surmontée par des moyens parlementaires."

De même pour la question syndicale, le KAPD affirma que des organisations qui avaient été construites dans l'unique but de défendre la classe ouvrière à l'intérieur du capitalisme dans la période réformiste étaient non seulement inadéquates comme instruments révolutionnaires dans la nouvelle période, mais étaient devenus aujourd'hui des piliers de l'ordre capitaliste et devaient être renversés par la classe. Il en était de même pour tous les partis réformistes de l'ancienne époque, la Social-Démocratie et autres. La gauche communiste refusa systématiquement de s'associer à tout front unique avec ce qui était devenu une partie de la classe ennemie. Les principes de la gauche communiste et sa courageuse défense des principales frontières de classe face à la contre-révolution étaient basés sur une profonde compréhension des implications de la nouvelle période; ils sont un point de départ indispensable pour toute cohérence révolutionnaire aujourd'hui.

La gauche communiste était essentiellement une réaction prolétarienne à la contre-révolution qui devait bientôt dominer entièrement. L'inévitable désintégration du mouvement ouvrier sous le long règne de la contre-révolution n'a laissé que quelques petites fractions qui défendent le programme de la classe ouvrière. Fait aussi sinistre qu'inévitable, une plus grande compréhension de la décadence n'a pu se dessiner qu'à travers les terribles expériences de la contre-révolution et les formes putréfiées d'organisation capitaliste qu'elle a fait surgir: le Stalinisme, le Nazisme, les Fronts Populaires, l'économie de guerre, etc..

Dans les années 30, la fraction qui analysait la période de la façon la plus cohérente regroupait ceux qui restaient de la gauche italienne en exil, autour d'une revue: "Bilan". Dans un article intitulé "Les crises et les cycles de l'agonie de l'économie capitaliste" (Bilan, n° 11, Sept. 1934), l'auteur, Mitchell, a fait ressortir de nombreuses tendances caractéristiques du capital en décadence. Envisageant le problème d'un point de vue qui considérait la saturation des marchés et la baisse tendancielle du taux de profit comme des éléments interdépendants de la crise historique, l'auteur définissait la décadence du mode de production capitaliste comme un processus, dans lequel:

"La société capitaliste, vu le caractère aigu des contradictions inhérentes à son mode de production, ne peut plus remplir sa mission historique˚: développer les forces productives et la productivité du travail humain de façon continue et progressive. Le choc entre les forces productives et leur appropriation privée, autrefois sporadique, est devenu permanent. Le capitalisme est entré dans sa crise générale de décomposition".

Mitchell a exprimé la différence essentielle entre les crises cycliques du capitalisme ascendant et les périodes de boom et de marasme de la décadence. Alors que, dans la période précédente, les crises étaient des moments nécessaires dans l'expansion continue du marché capitaliste mondial, la saturation des marchés qui a donné naissance à la nouvelle période signifie qu'à partir de ce moment, les crises du capitalisme ne peuvent plus être "résolues" que par les guerres impérialistes:

"Dans la phase décadente impérialiste, le capitalisme ne peut orienter les contradictions de son système que dans une seule direction: la guerre. L'humanité ne peut échapper à cette issue que par la révolution prolétarienne."

Avec une acuité de vue presque prophétique, l'auteur entame une discussion sur les perspectives probables de la période à venir

"Quelle que soit la façon dont il évolue, quels que soient les moyens qu'il emploie pour surmonter sa crise, le capitalisme est irrésistiblement attiré vers son destin: la guerre. Où et comment elle arrivera, c'est impossible à définir aujourd'hui. Ce qu'il est important de savoir et d'affirmer c'est qu'elle explosera avec entre autres le problème du découpage de l'Asie, et qu'elle aura une ampleur mondiale."

Mitchell continue par une dénonciation de l'alternative capitaliste "fascisme contre démocratie", qui détourne le prolétariat de sa lutte de classe et sert à le mobiliser pour l'intérêt de la guerre capitaliste. Mais la classe ouvrière avait à cette époque essuyé trop de défaites pour entendre les avertissements des fractions communistes et leur appel à la révolution ; les fractions elles-mêmes n'avaient aucune illusion sur l'ampleur de la défaite qu'avait subie le prolétariat.

Avec la gauche italienne, les communistes de conseil (le groupe communiste internationaliste hollandais et d'autres) restèrent les seuls à défendre des positions de classe face à la boucherie impérialiste en Espagne et à celle de la deuxième guerre mondiale. Mais les conseillistes avaient tendance à être moins clairs sur la nature de la période, et commencèrent à qualifier l'expérience de la révolution russe de révolution purement bourgeoise, ce qui est une impossibilité dans la période de décadence capitaliste. En Amérique, Paul Mattick commença à élaborer une théorie de crise permanente basée sur les analyses de Grossman de la baisse tendancielle du taux de profit, mais sa façon de procéder le conduisait à un certain nombre d'aberrations, comme de considérer le capitalisme d'État comme un nouveau mode de production qui n'aurait aucune dynamique impérialiste, et donc aurait une certaine nature progressiste: d'où les ambiguïtés de Mattick sur la Chine, le Vietnam, etc. Les groupes qui aujourd'hui se réclament des seuls communistes de conseil ont une forte tendance à rejeter le problème de la décadence comme étant trop "théorique" et donc ne comportant aucun intérêt réel pour les luttes de la classe ouvrière.

L'élaboration de la théorie communiste après la deuxième guerre mondiale trouva donc sa meilleure expression chez ceux qui tentèrent d'établir une synthèse des contributions de la gauche italienne, allemande et hollandaise. Le groupe Internationalisme qui rompit avec les sections de la gauche italienne qui tentaient de construire de façon volontariste un parti en pleine période de réaction, a été capable d'assimiler beaucoup de la vision qu'avait la gauche allemande des relations entre le parti et les conseils ouvriers, point sur lequel Bilan avait été moins clair. Ce qui est plus important, il formula une analyse profonde de la tendance du capitalisme décadent à l'étatisation et put définir la nature capitaliste de la Russie sans tomber dans l'erreur d'appeler révolution bourgeoise Octobre 17. Le travail de ce groupe en France et celui du groupe vénézuélien Internacionalismo dans les années 60, sont à l'origine directe de notre Courant Communiste International, qui tente d'approfondir et de poursuivre l'analyse entamée par ses prédécesseurs. Alors que le système capitaliste mondial entre une fois encore dans une période de crise ouverte, notre compréhension de la nature historique de cette crise nous permet de réaffirmer que l'alternative qui se pose à l'humanité est une fois encore la guerre impérialiste mondiale ou la révolution prolétarienne, le socialisme ou la barbarie.

Comme cela a pu se dégager de ce bref aperçu historique, la compréhension de la période dans laquelle nous vivons est indispensable pour défendre les positions de classe et maintenir une pratique révolutionnaire. Tenter de défendre des positions de classe sans comprendre la décadence ne peut mener qu'à la confusion et à la démobilisation. Donc, nous pouvons affirmer que sans cette appréciation de la période de décadence, toutes nos positions sur les syndicats, le réformisme, les guerres de libération nationale , etc. n'auraient aucune base matérielle et ne seraient que de pures affirmations moralisatrices.

Bien que comprendre la décadence du capitalisme soit absolument nécessaire à toute pratique communiste aujourd'hui, cette compréhension n'est pas suffisante. Fritz Sternberg, dont l'ouvrage est largement cité dans cette brochure, pouvait présenter l'analyse luxemburgiste de la crise de façon très convaincante, tout en soutenant le Labour Party. Et l'approfondissement de la crise commence à faire surgir nombre de groupes qui reprennent l'analyse de la décadence faite par les fractions communistes, à des fins essentiellement non prolétariennes. C'est ainsi que des groupes comme Communist Practice en Angleterre, ou Une Tendance Communiste en France utilisaient la théorie de la décadence pour spéculer sur les possibilités qu'aurait le prolétariat de dépasser la prise de pouvoir politique pour se "nier" immédiatement dans un "mouvement communiste" sans forme qui abolirait les classes avant même d'abolir le pouvoir politique de la bourgeoisie. La théorie de la décadence n'est pas en elle-même une garantie d'une pratique communiste authentique: il faut que toutes ses conséquences concrètes soient comprises et mises en pratique ; et cela signifie une intervention militante à l'intérieur de la lutte de classe et une organisation qui facilite cette intervention à l'échelle internationale. La nature de la crise aujourd'hui impose de lourdes tâches au prolétariat mondial et une responsabilité qui pèse non moins lourdement sur les minorités communistes du prolétariat. Nous dédions donc cette brochure à la nouvelle génération de militants prolétariens dont une des tâches spécifiques est de défendre et de clarifier sans trêve les tâches communistes de la classe ouvrière internationale.

WR/Internationalism. Printemps 1975

Questions théoriques:

- Décadence [3]

Heritage de la Gauche Communiste:

Crise et décadence

- 3543 reads

Un homme de cent ans est sans aucun doute un homme en déclin. Il est potentiellement en crise permanente. Cependant il ne connaît de crise pouvant entraîner sa mort qu'à des moments précis. Il existe une différence entre cet état de sénilité irréversible et les convulsions violentes qui marquent régulièrement le déroulement de cette décadence.

Décadence et crise ouvertes du capitalisme sont au XXème siècle des phénomènes LIES mais DISTINCTS, NON IDENTIQUES mais DÉPENDANTS.

Notre objet ici n'est pas l'étude de ces moments de crise (1929, 1938 par exemple) ; il n'est pas de savoir si actuellement le capitalisme commence ou non à connaître une situation de ce genre. Nous nous attacherons à montrer que le capitalisme connaît un état de sénilité, de décadence depuis 1914 et que les magnifiques "taux de croissance" dont il se flatte, surtout depuis la Seconde Guerre Mondiale, cachent en fait l'agonie d'un système qui parvient de moins en moins à créer les conditions de sa reproduction.

LE CONCEPT DE DÉCADENCE

L'introduction nous a montré comment la réalité de l'histoire du capitalisme a vérifié l'explication générale que Marx a donné de l'ascendance et du déclin des différents modes de production. Une analyse détaillée nous montrerait comment se sont succédés les caractères d'expansion et de faillite des modes de production pré-capitalistes (esclavagiste, féodal).

On peut synthétiser cette loi historique de la façon suivante :

Contrairement à ce que pouvait laisser croire une conception évolutionniste de l'histoire, présentant le progrès de la société humaine comme un processus continu, ininterrompu, toujours ascendant aucune société n'a disparu au moment de son apogée. C'est seulement à la suite d'une plus ou moins longue période de déclin que les sociétés pré-capitalistes ont cédé la scène de l'histoire à de nouvelles formes d'organisation sociale.

L'apogée d'une société constitue bien une limite pour celle-ci. Il correspond en effet à cette période au cours de laquelle dans un cadre social donné, les hommes parviennent à obtenir un maximum de développement de leurs richesses matérielles avec le niveau de techniques existant. Il est ce degré de développement qui marque un certain point d'arrêt parce qu'il ne peut être dépassé sans l'utilisation de nouvelles techniques de travail, c'est à dire sans l'abandon des rapports de production prévalant jusqu'alors, et par conséquent, sans le bouleversement de l'ordre social fondé sur ces rapports. Il est ce zénith qui fait de l'avènement de la nouvelle société une nécessité objective à l'ordre du jour.

Si le cours de l'histoire était un processus harmonieux de constante évolution, c'est donc à la suite de ces apogées que les bouleversements sociaux auraient dû avoir lieu. Mais l'histoire est celle de la lutte de classes. La nécessité matérielle d'un bouleversement social se développe avec les forces productives, comme un processus objectif indépendant de la volonté des hommes. Mais le bouleversement lui-même est l'œuvre des hommes et plus exactement d'une classe sociale. Sa réalisation effective dépend par conséquent aussi des conditions objectives et subjectives qui déterminent la volonté et la possibilité d'action de cette classe.

Or, ces conditions n'existent pas au moment de l'apogée d'une forme sociale. A la suite de leur apogée, avant de disparaître, toutes les sociétés passées ont connu une longue période de crises et de convulsions. Les vieilles structures se décomposent. Les nouvelles forces tentent de s'imposer. Cette période de désagrégation et de gestation, cette ère de barbarie et cette "ère de révolution sociale" est ce qui constitue la phase de décadence d'une société.

LES RAISONS DU PHÉNOMÈNE

Mais quels sont ces facteurs nécessaires à la révolution sociale dont l'inexistence à l'apogée du mode de production rend inéluctable la période de sa décadence ?

- Un ensemble de rapports sociaux ayant lié entre eux les hommes pendant des siècles n'est pas dépassé du jour au lendemain. L'homme n'abandonne pas l'outil dont il se sert avant d'avoir fait la preuve de son inutilité. Une forme sociale ne peut prouver son "inutilité", son obsolescence historique que par la misère et la barbarie que son maintien peut provoquer. Il a fallu des années de famine, d'épidémies, de guerre et d'anarchie pour que les hommes aient été forcés de commencer à abandonner l'esclavagisme et le féodalisme. Seuls de tels évènements, engendrés par la décadence de la société, parviennent à bout de siècles de coutumes, d'idées, de traditions. La conscience collective retarde toujours sur la réalité objective qu'elle vit.

- Parallèlement à cet élément, deux facteurs objectifs, nécessaires à la réalisation du passage à la nouvelle société, font aussi défaut au moment de l'apogée de l'ancienne : l'affaiblissement du pouvoir de la classe dominante d'une part, l'apparition du projet nouveau et des forces sociales pour le réaliser d'autre part.

- Le pouvoir de la classe dominante et l'attachement de celle-ci à ses privilèges sont de puissants facteurs de conservation d'une forme sociale. Mais le pouvoir de cette classe prend ses racines dans l'efficacité du système qu'elle domine. L'existence des classes est le résultat d'une certaine division du travail nécessaire à un moment donné du développement des techniques de production. La force de leur pouvoir, les classes dominantes la puisent donc en premier lieu dans le caractère unique et indispensable des rapports de production existants sous leur domination. L'apogée d'un système économique est aussi celui de la stabilité du pouvoir de la classe dominante. Réciproquement, l'effondrement de ce pouvoir ne peut se réaliser définitivement qu'avec celui des rapports de production, c'est à dire au cours de la phase de décadence du système. Toutes les tentatives pour maintenir ce pouvoir artificiellement par l'étatisme et le totalitarisme politique (tentatives qui, comme nous le verrons, n'ont jamais manqué de se réaliser et constituent de ce fait un symptôme significatif) ne traduisent en fait que la décomposition de ce pouvoir.

- Enfin troisièmement, un homme n'abandonne pas définitivement un outil qui lui est indispensable avant d'en avoir trouvé un autre pour le lui substituer. Pour qu'un type de rapports de production soit abandonné (alors qu'il est celui qui a permis jusqu'alors la subsistance de la société) il faut qu'il se dégage au sein de l'ancienne société le projet et les forces indispensables à l'établissement de nouveaux rapports. Or dans les sociétés passées, la classe porteuse du nouvel ordre n'existe pas (ou seulement de façon embryonnaire) tant que la société n'est pas encore entrée dans sa phase de décadence. (Les grandes propriétés féodales ne se développent vraiment dans la Rome Antique que sous le Bas Empire ; de même sous le féodalisme, la bourgeoisie ne prend un réel essor qu'à partir du 14ème siècle).