Revue Internationale no 32 - 1er trimestre 1983

- 2896 reads

La crise de surproduction capitaliste mondiale : une tourmente qui pose la question de la révolution

- 8126 reads

Alors que l'humanité a développé ses forces productives qui, bien employées", permettraient d'éliminer en quelques années toute pénurie de moyens de subsistance (alimentation, santé, logement, communication, éducation, etc..) et ce sur toute la surface de la terre, ces forces, cette potentialité productive se voient aujourd'hui de plus en plus paralysées, détruites par les mécanismes et les contradictions internes aux rapports de production capitalistes.

De plus en plus, le monde manque de tout, plongé dans une crise de surproduction capitaliste.

A la fin de 1982, le nombre de chômeurs dans les principaux pays industrialisés bat tous les records depuis la seconde guerre. Qui plus est, la croissance du chômage s'accélère: près d'un demi million de chômeurs de plus en un seul mois aux USA.

Même record et même accélération pour le nombre d'entreprises en faillite et de pays en banqueroute financière. Les famines se multiplient et s'étendent dans les zones sous-développées du monde.

Dans les pays de l'Est le rationnement alimentaire prend les allures des pires années de la dernière guerre alors qu'au coeur de la première puissance mondiale, à Détroit, les queues de chômeurs sans ressources s'allongent devant les soupes populaires.

Pendant ce temps, les usines ferment, ou tournent en employant une part toujours moindre de leur capacité productive (moins de 70% aux USA, l'industrie de l'acier en Europe est immobilisée à 50%!); des excédents agricoles sont détruits et le cours des matières premières, alimentaires ou industrielles, s'effondre par manque d'acheteurs.

Quant aux perspectives, les gouvernements ont abandonné la rhétorique des "nous voyons déjà le bout du tunnel" pour celle des "nous devons nous préparer à des années de rigueur, d'austérité et de sacrifices".

La réalité devient de plus en plus évidente: ce ne sont pas des raisons "NATURELLES" (manque d'énergie ou de matières premières) qui bloquent les forces productives: les marchands internationaux ne savent plus quoi faire des stocks de pétrole ou de lait invendus. Ce n'est pas non plus le manque de force de travail (éduquée ou non): le chômage touche aussi bien les ouvriers analphabètes que les porteurs de diplômes universitaires.

Ce n'est pas un manque d’innovation technique: les secteurs les plus avancés de 1’industrie moderne (électronique, informatique), longtemps épargnés par la crise, sont frappés à leur tour de plein fouet (la "Silicon Valley" californienne, haut lieu mondial de l'électronique de pointe, connaît pour la première fois l'épidémie du chômage). Ce n'est pas enfin, un manque de "bonnes politiques de gestion capitaliste". Toutes les politiques économiques font faillite: les politiques à la Reagan qui annonçaient la relance par la rigueur et l'équilibre budgétaire, n'ont obtenu ni relance ni équilibre: aux USA la production recule et le déficit de l'Etat est un des plus élevés de l'histoire du pays. Les politiques à la Mitterrand qui au contraire annonçaient la reprise par l'augmentation de la consommation populaire et du déficit de l'Etat, ont bien réussi à creuser le déficit public, mais la croissance industrielle en France continue de s'effriter tout comme le niveau de vie des travailleurs. Quant au capitalisme d'Etat des pays de l'Est, il étouffe dans l'hypertrophie de la production d'armements.

A chaque convulsion de la crise une réalité apparaît de plus en plus crûment : c'est dans le système social mondial de production lui-même que se trouve la source de l'étranglement des forces productives.

Une fois de plus, depuis plus d'un demi siècle, l'humanité est en train de vivre l'impitoyable démonstration pratique de la caducité historique des lois de production capitalistes.

Qu'elles le veuillent ou non, les classes exploitées, sont confrontées aux questions que leur pose un horizon de plus en plus chargé de nuages sombres.

Y aura-t-il de nouveau une période de relative "reprise économique" comme ce fut le cas après les convulsions de 1967, de 1970, ou de 1974-75? Une solution de type véritablement communiste est-elle autre chose qu'un joli rêve?

Y-AURA-T-IL UNE REPRISE ECONOMIQUE A COURT OU MOYEN TERME?

Voyons d'abord ce qu'en disent les experts des organismes économiques internationaux occidentaux. Le Financial Times du I7/11/82 rendait compte des conclusions de la réunion du comité d'Economie Politique de l'OCDE au sujet des prévisions pour l'année 83, dans les termes suivants: "Le secrétariat de l'organisation doute désormais que les prévisions qu'il avait faites auparavant d'une augmentation de la production de 2,5% en 83 puissent être atteintes, étant donnée la stagnation en 82. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de croissance en Europe 1'année prochaine, et que 1 'économie Japonaise continue à ralentir, en partie à cause des accords sur la limitation des exportations. L'OCDE est moins optimiste que Washington quant à une reprise économique solide aux Etats-Unis."

Pour le proche avenir, ceux qui théoriquement ont pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de l'économie capitaliste, ne voient aucune relance possible. Tout au plus, certains d'entre eux envisagent aux USA, et seulement là, un ralentissement momentané de la dégradation de la situation économique, le temps des élections présidentielles... mais, à juger par l'évolution actuelle, même cette mièvre perspective semble irréaliste.

A moyen et à long terme, certains de ces "savants" de la bourgeoisie décadente, parlent bien d'une éventuelle reprise économique. Mais ils ne savent ni quand, ni comment, ni par quoi ou par qui une telle relance pourrait être amorcée.

Ce manque de perspective traduite le désarroi de la bourgeoisie devant l’inefficacité croissante de toutes ses politiques économiques, mais aussi devant l’accumulation de difficultés que ces mêmes politiques ont à leur tour engendré.

Comme nous l'écrivions au début de 1980: "... non seulement les remèdes que les états administrent a la crise depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. "(Revue Internationale N°20, "Années 80 : l'accélération de la crise").

L'insolvabilité financière des gouvernements du Mexique, de l'Argentine, de la Pologne et du Zaïre, ne constitue pas un problème "localisé" dans les zones moins industrialisées. Elle sanctionne la faillite de la politique du capital international fondée sur l'endettement généralisé.

Les médias parlent beaucoup de l'endettement des pays moins développés. Mais les 500 milliards de dollars auxquels est évalué aujourd'hui l'ensemble de l'endettement de ces pays paraît dérisoire lorsqu'on le compare à l'endettement des économies des pays les plus puissants... et en premier lieu à celui des USA. Dans la première métropole industrielle du monde l'endettement global de l'économie a été entre i960 et 1980, multiplié par 5,4! Entre 1970 et 1980 la dette des pouvoirs publics américains est passée de 450 milliards de dollars à 1069 milliards et celle du secteur privé de 975 à 2840 milliards!

Aujourd'hui, de plus en plus de dettes viennent à échéance, mais les débiteurs n'ont pas plus les moyens réels de payer qu'au moment où ils ont commencé à s'endetter massivement. Dans ces conditions aucun gouvernement n'ose plus parler de relance véritable. L'insuffisance, le handicap congénital du capitalisme c'est son incapacité à créer par lui même ; des débouchés en mesure d'absorber, d'acheter toute la production qu'il est potentiellement capable de réaliser. Contrairement au féodalisme et à l'esclavagisme antique, lorsque le système capitaliste devient historiquement incapable d'assurer à la société ses moyens matériels de subsistance, ce n'est pas par manque de moyens de production (il en a "trop" à ce moment-là) mais par manque de marchés solvables.

Le capitalisme décadent, dont la pénurie de marchés l'a entraîné à deux reprises à des guerres mondiales, qui soumet l'ensemble de la vie sociale, et entre autres la recherche scientifique la plus avancée, aux impératifs militaires que lui impose "la protection des marchés" des uns contre les autres5 ce système sénile et barbare donc, a cru pouvoir trouver dans le crédit un palliatif à ce manque de débouchés devenu chronique. Et cela surtout depuis la fin des années 60, fin de la reconstruction d'après-guerre.

Mais le développement du crédit ne peut faciliter le fonctionnement de l'économie que s'il s'accompagne entre temps d'une augmentation correspondante des moyens de paiement effectif de ceux qui s'endettent. Autrement il ne sert qu'à masquer les problèmes de fond, qu'à retarder les échéances tout en les aggravant. Or, ce à quoi on a assisté pendant ces années, c'est à une croissance de plus en plus accélérée du crédit alors que la croissance de la production réelle n'a cessé dans le même temps "5e" se ralentir jusqu'à" reculer.

A travers le crédit, le capitalisme est parvenu à retarder l'explosion violente de ses contradictions, mais il n'a fait que cela : a retarder.

Pour y parvenir il a dû payer très cher. Il lui a fallu détruire les fondements d'un de ses instruments les plus vitaux: le système monétaire international.

C'est ainsi que le capitalisme a créé méticuleusement dans les dernières années les conditions d'une tourmente économique qui concentrera en elle simultanément les traits de l'effondrement de 1929 et ceux du marasme des années 20 en Allemagne, lorsque pour acheter un timbre-poste il fallait une brouette de papier-monnaie.

Fin 82, la crainte d'un effondrement financier déclenché par le nombre croissant de débiteurs insolvables fait courir un vent de panique dans le monde des finances. Quelle solution?

L'accélération de la fuite en avant : augmenter la masse de la monnaie du FMI, les DTS (on parle de b0% de plus!).

Pour empêcher l'explosion d'un krach financier sanctionnant l'impossibilité du capital de pallier au manque de débouchés solvables par le crédit, par l'excès de papier, celui-ci n'a d'autre issue que de créer plus de papier.

Pour les capitalistes, le problème est de moins en moins: "comment assurer une relance" pour devenir "comment empêcher un effondrement incontrôlé".

Finies les illusions de ceux qui croyaient au caractère purement "monétaire"de la crise ou à la thèse de la"restructuration". C'est au coeur même des rapports de production, dans la façon même dont les différentes classes de la société sont en rapport pour produire que se trouve le noyau de la crise.

Pour les ouvriers, le capital n'a qu'une perspective à offrir: le chômage, la misère, 1'exclusion de la société civile. De moins en moins capable de gouverner par la puissance de son économie, le capital gouverne et gouvernera de plus en plus par la force et la terreur. C'est le langage de la "rigueur", de 1'"austérité", du chantage au chômage, des sacrifices imposés.

La misère cependant n'ouvre aucune porte vers la reprise économique: au contraire, elle rétrécit encore plus les faibles marchés existants. Mais chaque capital national y est contraint par la concurrence internationale.

Lentement mais inexorablement, l'effondrement du capital prépare de gigantesques affrontements de classes. De 1'issue de ces batailles qui verront s'affronter capital et prolétariat mondial, dépend l'avenir de l'humanité.

Si la bourgeoisie parvenait un jour à briser violemment la résistance prolétarienne et à embrigader les prolétaires dans une nouvelle folie guerrière, c'est le sort même de l'espèce humaine qui se trouverait mis en question.

Mais si les ouvriers du monde entier parviennent à engager une lutte internationale pour la défense intransigeante de leurs intérêts de classe ils ouvriront la porte à la seule issue possible pour l'humanité: le communisme.

LE COMMUNISME N'EST PAS UNE UTOPIE MAIS LA SEULE ISSUE REALISTE.

Parce que le mal se trouve à la racine du système, c'est à la racine qu'il faut l'extirper.

Les institutions capitalistes, le capital, le salariat, l'échange, la marchandise, les nations sont devenus des absurdités vivantes eu égard aux capacités et aux nécessités de l'humanité.

Les fondements de ces lois datent de la fin du Moyen-âge. A cette époque, un serf pouvait à peine nourrir par son travail et celui de toute sa famille un individu membre de la noblesse. Aujourd'hui un agriculteur salarié américain peut nourrir 80 personnes. Cependant, tout comme pour les ouvriers de la Renaissance, son revenu n'est déterminé ni en fonction de ses besoins ni en fonctions des possibilités productives de la société, mais par la valeur sur le marché de sa force de travail comme marchandise. En outre, tout comme à l'époque des marchands de Venise, le capital n'a jamais produit et ne produira jamais qu'en fonction des besoins de sa propre accumulation.

Lorsque cette accumulation, pour des raisons marchandes devient impossible, la production capitaliste s'effondre, quelles que soient les forces productives dont la société dispose, quels que soient les besoins des hommes.

L'humanité ne pourra faire l'économie d'une révolution sociale mondiale, violente, bouleversant de fond en comble l'organisation de la société.

Il lui faudra faire tourner les usines en fonction exclusivement des besoins humains, il faut pouvoir distribuer la production en fonction des nécessités et des possibilités des hommes, et donc éliminer l'échange et le salariat. Il lui faut unifier consciemment la production mondiale. Bref, il lui faut construire le communisme.

La crise, qui n'en est qu'à ses débuts, se chargera de démontrer par les dévastations de ses effets que ce qui peut sembler encore aujourd'hui un rêve utopique, constitue en réalité la seule issue possible pour échapper à l'apocalypse nucléaire.

La crise économique .mondiale met chaque jour plus le prolétariat international devant ses responsabilités historiques: ou briser les chaînes du vieux monde ou périr avec lui.

OU EN EST LA CRISE ?

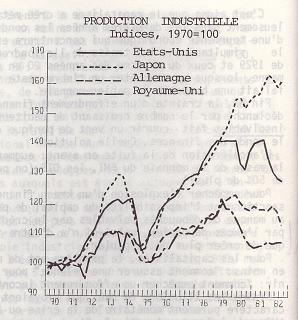

La production industrielle au niveau de 1973

Pour la quatrième fois depuis le début de la crise à la fin des années 60, la capital connaît une nouvelle chute de la croissance industrielle qui comme par le passé devrait être plus profonde que les précédentes.

Depuis 1979 la production industrielle a globalement reculé dans les principaux pays occidentaux. Fin 1982 elle est tombée au niveau de 1973 dans la plupart d'entre eux, soit le niveau d'il y a dix ans. Le Japon est à son tour frappé : la croissance s'y ralenti de plus en plus et sa chute ne sera que plus violente, comme en 1974-75.

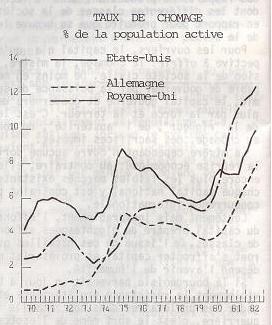

Le chômage s'accélère

Le nombre de chômeurs et 1a proportion de ceux-ci dans la population active sont les plus élevés depuis la guerre. Mais la croissance du chômage, loin de se ralentir, s'accélère depuis 1980 à des rythmes sans précédents

"La bourgeoisie ... ne peut régner, car elle ne peut plus assurer 1'existence de 1'esclave à 1'intérieur de son esclavage : elle est forcée de le laisser déchoir si bas qu'elle doit le nourrir au lieu d'être nourrie par lui. La société ne peut plus vivre sous la bourgeoisie; c'est à dire que 1'existence de la bourgeoisie et 1'existence de la société sont devenues incompatibles ".

MARX et ENGELS, Le manifeste du parti communiste.

La crise est devant nous

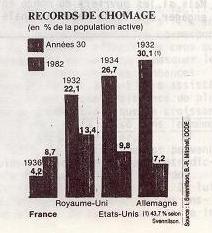

Les taux de chômage sont généralement encore loin de ceux atteints pendant la dépression économique des années 30. Il ne faut pas y voir une "consolation" mais une illustration de jusqu'où peut aller le capitalisme en crise, si le prolétariat international n'a pas la force d'imposer sa propre issue révolutionnaire.

L'explosion de l'endettement

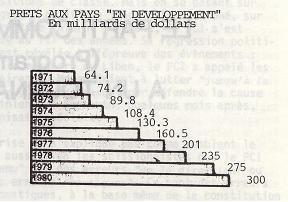

La fuite en avant par le crédit apparaît clairement dans l'évolution de l'endettement des pays moins développés (celui-ci a presque quintuplé en dix ans).

Il ne constitue cependant qu'une petite partie de l'endettement global du capital mondial.

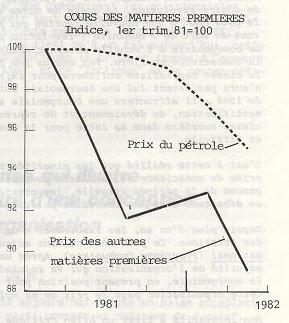

La baisse des matières premières

La crise de SURPRODUCTION se traduit par une chute de la demande et des prix des matières premières, surtout depuis 1981. Pour les pays moins développés, producteurs essentiellement de matières premières, c'est la certitude de nouvelles banqueroutes. Pour le système financier international c'est le danger d'effondrements en chaîne.

La baisse du prix du pétrole au moment où la crise s'aggrave, ruine le mythe de "la crise du pétrole".

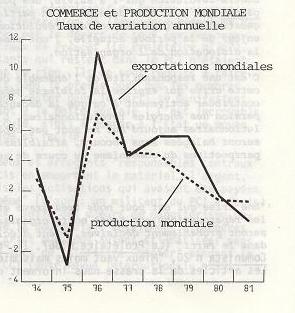

Le ralentissement du commerce mondial

La croissance du commerce mondial, tout comme celle de la production, n'ont cessé de se ralentir depuis 1977.

En 1982, lai croissance des échanges internationaux recule de façon absolue et plus rapidement que celle du volume de la production, ce qui traduit et annonce une tendance au développement du protectionnisme.

Sources : Rapport annuel du GATT,1981/82 ; Newsweek,; OCDE, Principaux Indicateurs Economiques

Questions théoriques:

- L'économie [1]

- Décadence [2]

Convulsions dans le milieu révolutionnaire : le P C I (Programme Communiste) à un tournant de son histoire

- 4265 reads

Depuis la fin des années 60, la classe ouvrière, en engageant la lutte internationalement (1968 en France, 1969 en Italie, 1970 en Pologne, 1975-76 en Espagne, etc.) a mis un terme à cinquante ans de contre-révolution. La grève de masse en Pologne en 1980-81 a marqué jusqu'à présent le point le plus haut d'une nouvelle reprise qui mène à des affrontements de classe décisifs qui décideront du sort de 1'humanité : révolution ou guerre.

La bourgeoisie à 1'échelle internationale reconnaît le danger mortel pour son système contenu dans la combativité ouvrière. Par dessus les frontières nationales et même celle des blocs impérialistes, la classe capitaliste collabore pour faire face au danger de la grève de masse. Le prolétariat n'aura pas devant lui une bourgeoisie surprise et déconcertée comme dans la première vague de lutte de 1968, il affrontera une bourgeoisie avertie, préparée à utiliser au maximum ses capacités de mystification, de dévoiement et de répression. Le processus d'unification internationale de la classe ouvrière dans sa lutte pour la destruction du capitalisme s'annonce comme un processus long et difficile.

C'est à cette réalité que les minorités révolutionnaires qui participent du processus d'unité et de prise de conscience de la classe ouvrière se trouvent confrontées. Loin d'être à la hauteur des exigences de la période actuelle, les organisations révolutionnaires sont extrêmement minoritaires et se débattent dans une confusion politique et une dispersion organisationnelle profondes.

Depuis plus d'un an, les faiblesses n'ont fait que s'accentuer dans des disparitions de groupe et des scissions. Ce phénomène culmine aujourd'hui avec la crise qui secoue le Parti Communiste International (Programme Communiste). Après une vague d'exclusions et de nombreux départs, c'est une majorité de 1'organisation qui va rejoindre les positions les plus chauvines et nationalistes de la bourgeoisie, en prenant position pour un camp dans la guerre impérialiste au Moyen-Orient. Cette organisation paye le prix de sa sclérose politique et organisationnelle.

Son incapacité à tirer un bilan critique de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et de la contre-révolution qui 1'a suivie, des positions de 1'Internationale Communiste et des fractions de gauche qui s'en sont dégagées, - en particulier sur la question nationale et syndicale et sur la question de 1'organisation des révolutionnaires et du parti -, son incapacité à comprendre les enjeux de la période actuelle, l'ont mené tout droit à 1'opportunisme et à 1'activisme, jusqu'à la dislocation de 1'organisation.

C'est une responsabilité de 1'ensemble des organisations révolutionnaires de tirer les leçons de cette crise qui exprime la faiblesse générale du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, et de contribuer activement à ce que la décantation nécessaire et inévitable ne se transforme en dispersion des énergies révolutionnaires. L'histoire ne pardonne pas, et si les organisations révolutionnaires aujourd'hui ne sont pas capables de répondre aux exigences de la situation, elles seront balayées sans recours, affaiblissant la classe ouvrière dans sa tâche de défense des perspectives du communisme au cours de ses combats.

"Une crise qui est pour nous très grave et dont les répercussions sur toute notre organisation seront probablement décisives, vient d'éclater dans le Parti" (Le Prolétaire n°367, Il Programma Comunista n°20, "Mieux vaut moins mais mieux"). Les articles de la presse nous informent de départs en cascade :

En France ;

- la scission de ceux qui Se regroupent autour d'El Oumami, autrefois organe du PCI pour l'Algérie, aujourd'hui devenu l’"organe des communistes léninistes algériens", pour défendre des positions nationalistes bourgeoises dans le plus pur style tiers-mondiste ;

- le départ de la majorité des membres à Paris et d'autres un peu partout en France "parmi les quels ceux qui avaient des responsabilités de di rection", apparemment sur des positions proches d'El Oumami, avec pour certains le projet de sortir une revue, Octobre.

"En Italie, la crise a secoué toutes les sections du fait même de sa précipitation, mais à la liquidation n 'ont adhéré que quelques camarades de Turin et - nous ne savons pas encore combien - quelques camarades de Florence" (Il Programma Communista 29-10-82).

En Allemagne, la disparition de la section et de la publication Proletarier.

La presse du PCI, en donnant ces nouvelles, ne parle pas :

- de l'expulsion l'an dernier des sections du sud de la France dont Marseille, par la même direction qui est partie actuellement en France, et des sections en Italie, dont Ivrea. Il semblerait que les expulsés mettaient en question toute la politique consistant à mettre en place une panoplie de "comités" ("comité contre les licenciements", "comité anti-répression", comités dans l'armée, féministes, de squatters, etc.), ayant tous pour objectif de mieux "implanter" le Parti au sein des "luttes sociales".

- des départs d'autres éléments ensuite, pour protester contre ces expulsions, et des démissions individuelles pour des raisons non encore claires.

- de la disparition du "secteur Amérique Latine".

Ce sont des pans entiers du PCI qui se sont volatilisés en quelques mois sans aucune clarté réelle. Pourquoi cette crise ? Pourquoi maintenant ?

Les événements de la période de montée des luttes de classe aujourd'hui commencent à dissiper le brouillard de l'idéologie bourgeoise dans la tête des ouvriers. De même, ils mettent à l'épreuve les positions politiques des minorités révolutionnaires en balayant les débris des groupes gangrenés par l'idéologie bourgeoise, en secouant, plus, disloquant des groupes ambigus et inutiles.

Dans ce sens, la crise du PCI est la manifestation la plus spectaculaire des convulsions du milieu révolutionnaire aujourd'hui. Il y a un an, quand nous avons parlé des convulsions, des scissions, des régressions politiques dans le milieu révolutionnaire (Revue Internationale n°28) face aux "années de vérité", tout le milieu politique a fait la sourde oreille. Aujourd'hui, peut-être ces messieurs vont-ils se réveiller ! Le milieu révolutionnaire (y inclus le PCI) n'a pas voulu créer un cadre de Conférences internationales, permettant la décantation des positions politiques dans la clarté ; aujourd'hui, il subit la décantation par la "force des choses", avec tous les risques de perte des énergies militantes que cela comporte. Même si aujourd'hui, il est clair que la réalité sanctionne les insuffisances programmatiques du PCI, il est de la responsabilité des révolutionnaires de tirer le bilan qui s'impose impérieusement pour éviter de répéter les mêmes erreurs à 1'infini.

On ne peut ignorer que pendant longtemps le PCI a été un pôle de référence dans plusieurs pays pour des éléments qui cherchaient la voie des positions de classe. Mais en se basant sur un programme politique inadéquat et erroné, sur une structure interne de secte, le PCI s'est sclérosé au fil des années. Sa régression politique s'est révélée à l'épreuve des événements : devant le massacre au Liban, le PCI a appelé les prolétaires au Moyen-Orient à lutter "jusqu'à la dernière goutte de sang" pour défendre la cause palestinienne à Beyrouth. Quelques mois après, 1'organisation éclate.

La crise ne s'explique pas comme semblent le croire aussi bien les scissionnistes que le PCI "maintenu" par des erreurs "de la direction" ou par des erreurs "tactiques". Ce sont des erreurs programmatiques, à la base même de la constitution du PCI qui se payent aujourd'hui. Le "retour à Lénine" pour appuyer la "glorieuse lutte de libération nationale" que préconisent les scissionnistes, pour couvrir tout simplement leur démarche maoïsante est toute proche de la position du PCI. Si le PCI ne tient qu'à un fil aujourd'hui, cette manière d'expliquer la crise en termes d'"erreurs de direction" et de "tactique" va le couper définitivement.

UNE CRISE QUI ILLUSTRE LA FAILLITE D'UNE CONCEPTION DE L'ORGANISATION

LE BLUFF DU PCI

La crise aujourd'hui laisse un bilan accablant pour "le parti compact et puissant de demain".

Elle se traduit, selon la presse du PCI, "par 1'effondrement organisatif du centre international et la disparition de 1'ancienne Rédaction du Prolétaire, par le départ de tous les responsables centraux de France" (Le Prolétaire n°367). Les militants qui restent dans le PCI n'étaient au courant de rien. Ils en sont réduits à faire des appels dans la presse pour que les membres qui veulent rester dans le parti se manifestent en écrivant à la Boite Postale ! C'est incroyable d'être acculé ainsi à donner à l'Etat un moyen de repérage si facile.

Les fameux et arrogants "responsables centraux" sont partis en emportant le matériel, l'argent, "y compris les cotisations qui avaient été payées le jour même" (d'après un militant du PCI à Paris), des locaux. Voila des moeurs de gangstérisme politique de la bourgeoisie totalement étrangères au prolétariat que nous avions stigmatisées sans ambiguïté lors de l"Affaire Chénier" pendant la crise du CCI (voir Revue Internationale n°28).

Les grands mots ronflants sur le parti pur et dur, "centralisé", n'étaient qu'un bluff. Le PCI s'effondre comme un château de cartes : "La crise s'est traduite par une activité décentralisée et localiste, couverte seulement en apparence par une centralisation de façade" (Il PC 29-10-82). Les grands discours sur le "centralisme organique" cachaient un fédéralisme de la pire espèce où chaque partie de l'organisation finit par n'en faire qu'à sa tête, une structure molle ouverte à tous les vents de l'idéologie bourgeoise, véritable pépinière d'irresponsables, d'apprentis-bureaucrates, de futurs sergents-recruteurs pour les massacres impérialistes, comme déjà aujourd'hui pour le Moyen-Orient.

Après s'être gargarisé de mots pendant 40 ans sur le parti qui "organise" la classe ouvrière, on ne peut tomber de plus haut.

Peut-être que cette crise servira de leçon à tous les groupes dans le mouvement actuel qui réduisent tout débat à la question du parti, qui se décernent des titres de gloire qu'ils n'ont rien fait pour mériter, qui entravent tout progrès réel vers un véritable Parti de la classe ouvrière par leurs prétentions absurdes d'aujourd'hui. Expliquer les difficultés de la lutte de classe dans la situation internationale par l'absence du parti, tracer comme seule perspective celle de sa présence eucharistique qui résoudra tout, comme l'a ressassé le PCI depuis des années, est non seulement faux et ridicule, ça se paye. Comme nous le disions : "Le drame du bordiguisme est de vouloir être ce qu'il n'est pas : le Parti, et de ne pas vouloir être ce qu'il est : un groupe politique. Ainsi, il n'accomplit pas - sauf en paroles - les fonctions du parti qu 'il ne peut accomplir, et n'assume pas les tâches, mesquines à ses yeux, d'un vrai groupe politique" ("Une caricature de parti : le parti bordiguiste", Revue Internationale n°14).

Où est donc le fameux parti "bloc monolithique" ? Sans failles ? Ce "monolithisme", revendiqué par le PCI, n'a jamais été qu'une invention stalinienne. Il n'y a jamais eu d'organisations "monolithiques" dans l'histoire du mouvement ouvrier. La discussion constante et la confrontation politique organisées dans un cadre unitaire et collectif, est la condition d'une véritable solidité, homogénéité et centralisation d'une organisation politique prolétarienne. En étouffant tout débat, en cachant les divergences derrière le mot de "discipline", le PCI n'a fait que comprimer les contradictions jusqu'à l'éclatement. Pire, en empêchant la clarification à l'extérieur comme à l'intérieur de l'organisation, il a endormi la vigilance de ses militants. La sécurisation bordiguiste de la vérité pyramidale, la direction des chefs, a laissé les militants dépourvus d'armes théoriques et organisationnelles devant les scissions et les démissions. C'est ce que le PCI semble reconnaître lorsqu'il écrit : "Nous entendons traiter (ces questions) de façon plus ample dans notre presse, en mettant nos lecteurs devant les problèmes qui se posent à l'activité du parti" (Il PC, id.). Ces mots semblent être pour le moment plus un clin d'oeil aux militants qui sont partis dans une confusion politique complète, et dont certains ne se doutent certainement pas du bourbier dans lequel ils se sont enfoncés, qu'une véritable reconnaissance de la faillite de l'étouffoir du PCI "seul au monde". La reconnaissance de la nécessité d'ouvrir le débat sur "les problèmes qui se posent à l'activité", et l'ouverture effective de discussions à l'intérieur et à l'extérieur est une des conditions pour garder le PCI au prolétariat, pour lutter contre la pourriture politique qui ronge l'organisation. Le PCI a connu d'autres scissions dans ses quarante ans d'existence, mais celle d'aujourd'hui ébranle non seulement son cadre organisationnel, mais les fondements de sa trajectoire politique, et le met devant l'alternative : tiers-mondisme ou marxisme.

L’INTERNATIONALISME CONTRE TOUTE FORME DE NATIONALISME

LE NATIONALISME AVOUE D1EL OUMAMI

El Oumami a scissionné avec le PCI parce que le jusqu'auboutisme dans la défense de l'OLP a Beyrouth devait y rencontrer des résistances. Ces résistances doivent être bien faibles si on en juge par la position du PCI sur la question. On peut cependant supposer qu'elles portent sur le degré d'engagement, El Oumami intitulant le document dans lequel il Se présente : "Du parti-programme au parti d'action révolutionnaire". Tout un programme !

El Oumami défend le caractère progressiste du mouvement national palestinien contre "le cancer greffé sur le corps arabe qu'est 1'entité sioniste", "1'Etat-colon, mercenaire, raciste et expansionniste d'Israël". Pour El Oumami, il est hors de question de mettre sur un pied d'égalité "l'Etat-pied-noir" et les "Etats légitimes" du "monde arabe".

Ce type de distinction a toujours été l'argument de la bourgeoisie pour embrigader la classe ouvrière dans la guerre. Oui, tous les Etats capitalistes sont ennemis de la révolution, nous dit-on, mais il y a l'ennemi n°1 et l'ennemi n°2. Pour la première guerre mondiale, "battons-nous contre "le despotisme russe" disait en substance la Social-Démocratie allemande ; pour l'autre camp, c'était se battre contre "le militarisme prussien". Dans la 2ème guerre mondiale, c'est avec le même langage que les "antifascistes" de tous bords, staliniens en tête, ont embrigadé les prolétaires en appelant et en participant à "abattre l'ennemi n°1", "l'Etat fasciste", pour défendre "l'Etat démocratique".

Pour El Oumami, 1'"union sacrée juive" fait disparaître les antagonismes de classe à l'intérieur d'Israël. Inutile donc de faire des appels au prolétariat d'Israël. C'est exactement le "peuple allemand, peuple maudit" des staliniens pendant la 2ème guerre mondiale. Et quand, au cours d'une manifestation "OLP-Solidarité", aux cris de "Sabra et Chatila, vengeance !", El Qumami se vante d'avoir "capturé un sioniste qui a reçu une terrible raclée", on est au niveau de "à chacun son boche" du PCF à la fin de la 2ème guerre.

El Oumami se joint aux rangs de la bourgeoisie au niveau du chauvinisme le plus abject. A ce niveau, c'est un groupe maoïsant, tiers-mondiste virulent, qui ne mérite pas qu'on s'attarde particulièrement. Mais ce qui frappe, en lisant les textes, c'est que ces chauvins nationalistes ont plein la bouche de la Gauche Italienne, cette fraction de la Gauche Communiste Internationale qui fut une des rares et la plus conséquente pour résister à la contre-révolution et maintenir l'internationalisme prolétarien dans la tourmente de la 2ème guerre impérialiste.

Comment le PCI, "continuateur" de la Gauche Italienne, a-t-il pu laisser se développer un tel poison nationaliste en son sein ? Et c'était la direction de Paris, la rédaction du Prolétaire, la rédaction d'EI Oumami, la section en Allemagne ?

Nous rappellerons dans la troisième partie de cet article comment le PCI a conçu cet enfant dans l'oubli de toute une période de l'histoire de la Gauche Italienne entre 1926 et 1943, comment il s'est formé avec des groupes de "Partisans" de la "Résistance" en Italie, le "comité anti-fasciste de Bruxelles" en 1945, comment les confusions politiques sur le rôle de 1'"antifascisme" et la nature des camps en présence à la fin de la 2ème guerre mondiale que le(s) PCI n'ont jamais clarifiées, sont à la racine de ce qui éclate au grand jour aujourd'hui.

Parce que le PCI a nourri cet enfant et le reconnaît même aujourd'hui, ce dernier est le produit légitime de sa propre incohérence et dégénérescence.

LE NATIONALISME HONTEUX DU P.CI.

"Pour le vrai révolutionnaire naturellement, il n'y a pas de 'question palestinienne', mais uniquement la lutte des exploités du Moyen-Orient, arabes et juifs y compris, qui fait partie de la lutte générale des exploités du monde entier" (Bilan n°2).

El Oumami s'en fout d'une telle position : à l'école de la "tactique" du PCI, il pose la question non pas en terme de classes, mais en terme de nations. Le futur "parti d'action révolutionnaire" met donc son géniteur, le PCI, au pied du mur, connaissant fort bien son incohérence congénitale, et lui lance un défi : "Imaginons un instant 1'invasion de la Syrie par 1'Armée Sioniste. Devons-nous rester indifférents ou pire (sic) appeler au défaitisme révolutionnaire sous prétexte que 1'Etat syrien est un Etat bourgeois à abattre ? Si les camarades du Prolétaire sont conséquents, ils doivent le déclarer publiquement. Quant à nous, nous prenons position ouvertement contre Israël". Et encore : "Le Prolétaire se prononce pour la destruction de 1'Etat pied-noir d'Israël. Soit. Mais en même temps, il soutient que les Palestiniens subissent une oppression nationale dans les pays arabes, qu'Israël est entré au Liban continuer 1'oeuvre de la Syrie. Alors, où réside la spécificité d'Israël? Devons-nous comprendre que la destruction de1'Etat pied-noir a la même signification que la destruction des Etats arabes, aussi réactionnaires soient-ils ?".

Pour El Oumami, c'est net : le critère réactionnaire ne doit pas jouer pour un prolétaire arabe. Son Etat, c'est un Etat arabe, un point c'est tout. D'abord la guerre, après les lendemains qui chantent.

Mais que répond le PCI ? Que répondent les défenseurs intransigeants, les héritiers de la Gauche Italienne, le Parti Historique ? Tout juste un petit "oui, mais"...

L'article "La lutte nationale des masses palestiniennes dans le cadre du mouvement social au Moyen-Orient" publié dans Le Prolétaire et II Programma commence en nous sermonnant sur le sentiment panarabe, le capital arabe, la tendance unitaire arabe et la nation arabe : le rêve d'un étudiant universitaire qui a du rater la fin du cours sur le panslavisme, la négritude, et autres guevarismes des années 60.

Le "capital arabe" n'est pas inféodé au capital américain... Ce serait une vision "superficielle". Par contre, "l'Etat colon juif" l'est "constitutionnellement". Le PCI ne dit pas qu'Israël est totalement un bloc sans classes, niais que les prolétaires là-bas lui semblent "plus anti-arabes que les bourgeois". Et les sentiments xénophobes ne touchent jamais les prolétaires palestiniens ou français ou italiens comme de bien entendu. Et pour finir, on nous sort la vieille cuisine du niveau le plus bas du"maoïsme"le plus répugnant qu'on pouvait trouver chez les "Students for Démocratie Socialism" américains, sur la classe ouvrière ayant "le privilège de peau blanche" qui exploiterait les ouvriers noirs d'Amérique.

Quant à l'OLP, il reste un défenseur de la veuve et de l'orphelin à "la pointe la plus avancée des luttes sociales gigantesques du Moyen-Orient".

Le PCI affirme : "C'est précisément sur le terrain de la lutte commune (entre bourgeoisie et prolétariat) que les prolétaires palestiniens et arabes peuvent acquérir la force pour se dresser contre leurs alliés apparents, mais en réalité déjà leurs ennemis d'aujourd'hui". De qui ? De quoi ? Ah, mais ce n'est que "1'apparence qui est inter-classiste" nous dit la science bordiguiste... En réalité la guerre des Classes "vit à l'intérieur des sujets physiques eux-mêmes", (...) "au-delà et en dehors et même contre la conscience des individus eux-mêmes". Le PCI remplace la politique par la psychologie individuelle.

"Il faut renforcer la lutte nationale en la remplissant de contenus que la bourgeoisie se garde bien de lui donner". Ceci s'appelle défendre la "révolution double", sans y être et tout en y étant.

Cet article de clarification (?) finit tout simplement dans le délire. Il faut "construire une armée à direction prolétarienne grâce au travail organisatif des communistes" pour créer un "cobelligérant" avec l'armée de l'OLP !!

Le PCI déverse exactement les mêmes lamentations que la scission : "Le prolétariat dans les métropoles ne se mettaient pas vraiment en mouvement"; alors "à sa place, on a cherché les mouvements de jeunes, de femmes, anti-nucléaire, pacifiste" (Le Prolétaire n°367). C'est le triste refrain de tous les tiers-mondistes, les étudiants, les blasés et les modernistes : le prolétariat les "déçoit".

Comme le PCI prétendait être déjà le parti, ses enfants n'ont fait que vouloir le mouvement "tout de suite" ; de là ses qualificatifs de "mouvementistes" pour les démissionnaires et les scissionnistes. Une scission "propre", El Oumami ? Cette scission est proprement tombée dans le gauchisme du PCI.

Sortir de ce marasme gauchiste ne sera pas facile pour le PCI. Il n'en prend pas le chemin. Pour le moment, il gémit des "mea culpa" exactement sur le même terrain qu'El Oumami. Le Parti n'aurait pas su faire "le lien tactique" avec les masses ; il serait resté trop "abstrait", trop "théorique". Tout cela est faux. Le PCI a utilisé le mot "programme communiste" pour couvrir un vide théorique et justifier une pratique de soutien au nationalisme et d'activisme sans principes. Ce vide théorique et sa pratique actuelle, c'est ce que nous allons voir maintenant.

LA SOURCE DES ERREURS : LE VIDE THEORIQUE

"Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants" (Marx. "Le 18 Brumaire").

L'IC ET LES GAUCHES

Pour expliquer la crise du PCI, il faut remonter aux sources de sa régression politique, au manque de compréhension des erreurs de 1'Internationale Communiste (IC), au nécessaire réexamen critique du passé que le milieu actuel n'a jamais su ni voulu faire jusqu'au bout.

La Gauche Communiste des années 20 n'a pas cherché à expliquer la dégénérescence de l'IC par une "crise de direction", comme le fait le PCI aujourd'hui, pour lui-même, ni seulement par des"erreurs tactiques". Ce serait la réduire au tronc commun du trotskisme : "la crise du mouvement révolutionnaire se résume à la crise de sa direction" (Programme de transition de Trotsky). La Gauche Communiste se rendait compte que l'IC fondée sur une vague révolutionnaire internationale surgissant brusquement de la guerre, n'arrivait pas à saisir toutes les exigences de la nouvelle"période de guerre et de révolution". Chacun des Congrès de l'IC témoigne à un degré grandissant des difficultés à saisir les implications de la crise historique du capitalisme, à se débarrasser des anciennes tactiques social-démocrates, à comprendre le rôle du parti et des conseils ouvriers. Dans la situation tourmentée de l'époque, tirer toutes les implications programmatiques d'une telle situation était impossible. Vouloir aujourd'hui ériger tout ce qu'a produit l'IC en dogmes serait justement tourner le dos à la Gauche Communiste.

Au sein de l'IC, les Gauches allemande, italienne, hollandaise, anglaise, russe, et américaine étaient l'expression de 1'avant-garde du prolétariat des grands centres industriels. Avec ses formulations hésitantes et souvent confuses, la Gauche a essayé de poser les vrais problèmes de la nouvelle époque : est-ce que les syndicats restent des organes de la classe ouvrière ou ont-ils été happés dans l'engrenage de l'Etat bourgeois ? Faut-il en finir avec la tactique "parlementaire"? Comment comprendre la lutte nationale dans l'ère globale de l'impérialisme ? Quelle est la perspective pour ce nouvel Etat russe ?

La Gauche Communiste n'a jamais réussi à s'assumer en tant que fraction au sein de la 3ème Internationale, à confronter les positions en son sein. Dès 1921 (moment de l'interdiction "provisoire" des fractions dans le Parti bolchevik en Russie), la Gauche allemande (KAPD) est exclue de l'IC. L'élimination successive de toutes les Gauches va suivre jusqu'à la mort de l'IC avec l'acceptation du "socialisme en un seul pays".

Si les Gauches étaient déjà disloquées au sein de l'IC, elles allaient l'être encore plus en dehors. Quand l'IC est morte, la Gauche allemande est déjà dispersée en plusieurs morceaux, tombant dans l'activisme, l'aventurisme, et est éliminée sous les coups d'une répression sanglante; la Gauche russe est dans les prisons de Staline ; les faibles Gauches anglaise et américaine ont disparu depuis longtemps. En dehors du trotskysme, c'est essentiellement la Gauche italienne, et ce qui restait de la Gauche hollandaise qui vont, à partir de 1928, maintenir une activité politique prolétarienne, sans Bordiga et sans Pannekoek, en partant chacune de bilans différents de l'expérience vécue.

Le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui a encore tendance à voir la Gauche Communiste uniquement sous sa forme disloquée et partielle léguée par la contre-révolution. Il parle des apports positifs ou négatifs de telle ou telle Gauche en dehors du contexte global de l'époque. Le PCI a accentué et aggravé cette tendance en réduisant toute la Gauche Communiste à la Gauche italienne, et uniquement celle de la période de 1920 à 1926. Pour le PCI, la Gauche allemande devient une bande d'"anarcho-syndicalistes", identique à la tendance de Gramsci. Ce n'est pas qu'il ne faut pas critiquer sévèrement les erreurs de la Gauche allemande, mais chez le PCI cela devient une caricature totale. L'idée de restaurer l'héritage de la Gauche Communiste enseveli par la contre-révolution, se réduit dans le PCI à la republication à l'infini des textes de Bordiga. L'héritage de la Gauche est surtout une oeuvre critique ; le PCI l'a réduit à une liturgie de secte jalouse. Ainsi, toute une génération de militants du PCI ne connaît qu'une vision déformée de la réalité de la Gauche Communiste Internationale, et les questions politiques qu'elle a posées.

LA PERIODE DE LA "FRACTION" ET BILAN (1926-1945)

Jamais les bordiguistes ne parlent de cette époque de la Gauche italienne : ni vu, ni connu pour le PCI. Que devient la "continuité organique" dont se réclame le PCI pour se proclamer le seul et l'unique héritier de la Gauche Communiste ? Un trou de 20 années de travail militant. Mais pendant toutes ces années, Bordiga n’était pas là. La seule explication qu'on peut trouver, c’est que la "continuité organique" est en fait la présence d'un "chef génial".

La Gauche italienne dans l'émigration autour de la revue Bilan a continué le travail de la Gauche Communiste, avec la consigne de l'heure : "Ne pas trahir". Le lecteur trouvera le détail de cette période dans la brochure La Gauche Communiste d'Italie, publiée par le CCI.

Pour continuer son activité, et dans une période autrement plus difficile que la notre, elle a rejeté la méthode qui consiste à se raccrocher à Lénine comme à une bible. Elle s'est donnée la tâche de tirer les enseignements de la défaite en passant l'expérience au crible de la critique "sans aucun interdit ni ostracisme" (Bilan n°1). A l'étranger, la Fraction a pu s'enrichir des apports de l'héritage luxembourgiste à travers, entre autre, l'apport des militants de Belgique qui se sont ralliés à la Gauche italienne. En tant que "Fraction italienne de la Gauche Communiste", elle a repris le travail de la Gauche toute entière : en rejetant la défense des libérations nationales, en mettant en question la nature "prolétarienne" des syndicats (sans aboutir à une position définitive); en analysant la dégénérescence de la révolution russe, le rôle de l'Etat et du parti. Elle a tracé la perspective historique de son époque de cours vers la guerre impérialiste mondiale avec une lucidité telle, qu'elle lui a permis d'être une des seules organisations à rester fidèle aux principes prolétariens, en dénonçant 1'anti-fascisme, les fronts populaires et la participation à la défense de l'Espagne "républicaine".

La guerre a numériquement affaibli la Fraction mais le PCI occulte complètement le fait qu'elle a maintenu son activité politique pendant la guerre comme en témoignent les 9 bulletins et les tracts les Conférences et la constitution (en 1942) du noyau français de la Gauche Communiste qui publiera Internationalisme.

Vers la fin de la guerre, la Fraction exclut un de ses dirigeants, Vercesi, condamnant sa participation au "Comité anti-fasciste de Bruxelles" (comme elle avait exclue la minorité qui s'était laissée entraîner dans l'embrigadement anti-fasciste de la guerre d'Espagne). Par contre, le PCI naissant en Italie en 1943 a flirté avec des "Partisans" et a adressé des Appels pour un front unique de classe au P.C stalinien et au Parti Socialiste d'Italie (Voir l'article "Le PCI tel qu'il prétend être et tel qu'il est" dans ce numéro de la Revue Internationale).

LA FORMATION DU PCI

Le Partito Communista Internazionalista d'Italie se forme sur la base d'un regroupement politique hétérogène : il exige la dissolution pure et simple de la Fraction tandis que des groupes du "Mezziogiorno" qui avaient des rapports ambigus avec 1'anti-fascisme, les trotskystes et même le PC stalinien sont intégrés en tant que groupes constitutifs et avec la caution de Bordiga. Vercesi et l'ancienne minorité exclue sur la question de l'Espagne sont également intégrés sans discussions. " Le nouveau parti n'est pas une unité politique mais un conglomérat, une addition de courants et de tendances qui ne manqueront pas de se heurter. L'élimination de l'un ou l'autre courant est Inévitable. Tôt ou tard, la délimitation politique et organisationnelle s 'imposera" (Internationalisme n° 7, Février 1946).

En effet, en 1952, la tendance Damen a scissionné du parti avec la majorité de ses membres, le journal Battaglia Comunista, ainsi que la revue Prometeo. ([1] [3])

Tout le travail politique et théorique de la Fraction disparaît pour le PCI formé dans un regroupement immédiatiste et sans principes. Le PCI tourne le dos à tout l'héritage de Bilan sur 1'anti-fascisme, la décadence du capitalisme, les syndicats, la libération nationale, la signification de la dégénérescence de la révolution russe, l'Etat dans la période de transition. Tout cet héritage, le PCI le considère comme des "lâchages" du programme "invariant". Pour le nouveau PCI, les partis staliniens sont réformistes", la Russie, un impérialisme moins dangereux que l'ennemi numéro1, l'impérialisme américain, la décadence historique du capitalisme devient des "crises cycliques et structurelles", les approfondissements théoriques de Bilan sur le programme cèdent complètement la place au retour de la "tactique léniniste". C'est ainsi que le PCI a contribué à ramener le débat dans le mouvement révolutionnaire 20 ans en arrière, au moment de l'IC, comme si rien n'avait existé entre 1926 et 1945.

Alors que Bilan insiste sur le fait qu'un parti ne se forme que dans une période de montée des luttes de classe, le PCI s'autoproclame le "Parti" en pleine période de réaction. Ainsi, il a créé une "tradition" selon laquelle n'importe qui peut se proclamer qui n'était que trop contente de constater leur refus. Mais, même un début de clarification politique était trop dur pour le PCInt et la Communist Workers'Organisation. Ils ont "exclu" le CCI à la 3ème Conférence pour des désaccords sur la question du parti, non pas après un débat profond, mais a priori par une manoeuvre digne des plus sinistres intrigues à la Zinoviev de l'IC dégénérescente. Quelle école que celle du bordiguisme ! Et surtout si on touche à son fétiche, "le parti", que seuls les bordiguistes savent construire comme on peut en voir aujourd'hui le résultat. A une réunion récente, appelée "la 4ème Conférence Internationale de la Gauche Communiste", considérée par le PCInt comme un"indiscutable pas en avant par rapport aux Conférences précédentes" (Battaglia Comunista, du 10-11-82), le PCInt et la CWO ont "commencé à aborder les vrais problèmes du futur parti" ... avec un groupe d'étudiants iraniens mal dégagé du tiers-mondisme. Après tout, chacun a son peuple à libérer : Programma ses Palestiniens, Battaglia ses Iraniens.

Mais à cette époque, de 1976 à 1980, le PCI a tout de même fini par sentir qu'il fallait bouger". Ayant tourné le dos à la clarification politique internationale et sans analyse cohérente de la période nouvelle, le PCI a simplement troqué son immobilité pour un activisme frénétique : les deux faces de la même médaille. Aujourd'hui, en constatant que l'organisation part en lambeaux, sur quoi insiste le PCI ? De nouveau sur la "tactique", et pas seulement sur la question nationale, mais sur toutes les questions.

Le PCI a transformé 1'anti-parlementarisme de la Fraction abstentionniste en "tactique" pour ensuite appeler à participer à des élections et des référendums. Il appelle à la défense des "droits démocratiques" dont le droit de vote, pour les ouvriers immigrés. Pour quoi faire ? Pour après leur dire de ne pas aller voter ? On voit aujourd'hui 1'"après". 1'"antiparlementarisme" est devenu purement verbal, séparé de toute cohérence sur la période historique du capitalisme.

N'importe quelle "tactique" syndicale, de comités frontistes, d'appui critique aux groupes terroristes comme Action Directe en France, est bonne pour "organiser" les masses.

Et en Pologne, le PCI a vu dans les saboteurs de l'autonomie de la classe ouvrière, Solidarnosc et ses conseillers du KOR, les "organisateurs" du mouvement de la classe, eux qui ont tout fait pour le ramener sur le terrain de la défense de l'économie nationale. Et le PCI réclame la "légalisation" de Solidarnosc aux côtés de la bourgeoisie démocratique !

Ne voulant pas discuter avec les "déchets du réveil de la classe", le PCI a préféré "recruter" dans les résidus de la décomposition du maoïsme. Lorsque le PCI se fit le flic du"service d'ordre" contre le "danger fasciste" des manifestations de la lutte des foyers de travailleurs immigrés en France, interdisant en fait la distribution de la presse révolutionnaire, ce fut un symbole de sa descente à grande vitesse sur la pente glissante du gauchisme.

PERSPECTIVES

Le PCI aurait du rejeter les positions de El Oumami depuis longtemps, avant que cette gangrené n'ait pénétré toute l'organisation. El Oumami entonne le chant des sirènes pour attirer le PCI vers la cohérence de la bourgeoisie. Le PCI ne peut plus se réfugier dans l'incohérence et le charabia pour y résister. Des replâtrages ne tiendront plus le coup dans la période actuelle. En premier lieu, le PCI et tout le milieu révolutionnaire doivent reconnaître clairement que l'internationalisme è notre époque ne peut se développer qu'en rupture totale avec toute forme de nationalisme, ne peut signifier qu'une lutte intransigeante contre tout mouvement national qui ne peut être aujourd'hui qu'un moment des luttes entre puissances impérialistes, petites ou grandes. Toute défaillance sur cette question ouvre une brèche immédiate à la pression de l'idéologie bourgeoise qui entraînera une organisation inéluctablement et rapidement dans la contre-révolution.

Il ne serait pas trop tard pour le PCI de se ressaisir, à condition qu'il ait la force et la volonté de regarder la réalité en face, de réexaminer les leçons du passé, de revoir de façon critique ses propres origines.

Il y a eu d'autres départs du PCI au cours de l'année passée, mais nous ne savons pas exactement ce que deviennent ces militants. A Marseille subsisterait un cercle pour qui "le parti formel est mort, seul vit le parti historique". Ce vocabulaire bordiguiste n'est pas très clair pour le commun des mortels ; est-ce que "le parti historique" dans ce sens veut dire le programme bordiguiste ? Le marxisme ? Quel bilan faut-il tirer et pourquoi le silence de ces éléments aujourd'hui ?

D'autres ont quitté le PCI à cause de l'étouffement organisationnel et par réaction instinctive à la dégénérescence. Mais il faut aller plus loin qu'un constat, jusqu'à la racine du mal. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, en croyant "restaurer" un "vrai" bordiguisme qui n'existe pas, le pur bordiguisme "de Bordiga" qui n'a jamais existé. Ce chemin mène tout droit aux cénacles, à la création de "Partiti" de plus en plus réduits, chacun se disputant le titre légitime en ignorant les autres comme ont fait bon nombre de scissionnistes-bordiguistes depuis des années, chacun se disputant la "direction" de la classe ouvrière pour l'emmener au "paradis".

La clarification politique ne peut pas venir de rafistolages ni de 1'isolement. Elle ne peut se faire qu'avec et dans le milieu révolutionnaire. Il faut rompre le silence en ouvrant un débat public, dans la presse, dans des réunions, pour en finir avec les erreurs du passé, pour assurer que cette décantation se fasse de façon consciente, pour éviter la dispersion et la perte d'énergies révolutionnaires. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra déblayer le terrain pour le regroupement des révolutionnaires qui contribuera au processus de l'unification de la classe ouvrière internationale. Voilà la tâche de l'heure, voilà la vraie leçon de la crise du PCI.

J.A.

[1] [4] Le parti de Bordiga devient après la scission II Partito Comunista Internazionale. Beaucoup d'ex-membres de la Fraction sont partis avec Damen et le programme de Battaglia Comunista (PCInt.) en 1952 contient certaines positions importantes de Bilan : sur la question nationale, la question syndicale, sur la Russie. Malheureusement, les quarante années qui nous séparent des débuts de Battaglia Comunista ont vu ce groupe s'engager dans un processus de sclérose qu'une lecture de sa presse aujourd'hui, comparée à sa plateforme de 1952, ne manquera pas de révéler.

Courants politiques:

- Bordiguisme [5]

Heritage de la Gauche Communiste:

Le parti communiste international (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est.

- 5384 reads

Introduction

Dans le milieu politique prolétarien, on connaît, plus ou moins bien, le courant bordiguiste tel qu'il prétend être, à savoir un "Parti dur et pur" avec un "Programme achevé et invariant".

Cela tient, de toute évidence, davantage de la légende que de la réalité. Dans la réalité, en fait du "Parti", par exemple, nous connaissons au moins 4 ou 5 groupes provenant du même tronc, dont le PC International (Programme), qui prétendent être chacun l'unique héritier, le seul légitime, de ce que fut la Gauche Italienne, et incarner le "Parti historique" de leur rêve. C'est probablement là la "seule invariance" qui leur soit commune. On connaît par contre, très mal, ou pas du tout –et cela est vrai avant tout pour la majorité des militants de ces partis– les véritables positions de ce "Parti" à son origine, c'est-à-dire à sa fondation, en 1943-1944, après et suite à l'effondrement du régime de Mussolini en Italie au milieu de la 2ème guerre mondiale.

Pour pallier à cette ignorance, nous estimons très important de publier ci-dessous un des premiers documents de ce nouveau parti (PC.Int) paru dans le premier numéro de son journal Prometeo. Ce document qui porte sur une question cruciale : la position des révolutionnaires face à la guerre impérialiste et les forces politiques qui y participent, permettra à tout militant de se faire une idée exacte sur l'état de clarté et de maturité des positions politiques qui ont présidé à la fondation de ce Parti, et l'action pratique que cela impliquait nécessairement.

Ce que le parti communiste internationaliste prétend être

Pour mieux faire ressortir la différence (entre ce qu'il prétend être et ce qu'il a été et continue d'être), il serait bon de commencer par rappeler ce qu'il prétendait être. Pour ce faire, nous nous limiterons à quelques citations extraites d'un article qui se voulait fondamental et qui sert toujours de point central de référence : Sur le Parti "compact et puissant de demain" paru dans le numéro 76 de Programme Communiste en Mars 78.

- "Son existence (du Parti) n'est pas attestée par le fait qu'il est "fini" plutôt qu'en construction, mais par le fait qu'il grandit comme un organisme qui se développe avec les cellules et la structure qu'il avait en naissant ; qu'il grandit et se renforce sans s'altérer, avec les matériaux qui ont servi à le constituer, avec ses membres théoriques et son squelette organisationnel". (p15).

En laissant de côté le style toujours pompeux propre aux bordiguistes, et en faisant de grandes réserves sur l'affirmation que les "matériaux... théoriques" sont l'unique et exclusive condition de la proclamation du Parti, indépendamment du facteur de flux ou reflux de la lutte de classe, nous pouvons retenir l'idée que l'évolution ultérieure d'une organisation dépend largement de ses positions politiques et de sa cohérence à ses débuts. Le PC.Int (Programme) en est une excellent illustration !

Polémiquant contre nous, l'auteur de l'article se trouve contraint de s'expliquer (une fois n'est pas péché mortel !) sur les positions défendues par la Fraction Italienne de la Gauche Communiste et de l'énorme contribution théorique et politique de cette dernière dans sa revue Bilan et ensuite dans la revue Octobre dans les années 30 à 451.

- "Revendiquer aujourd'hui la continuité que la Fraction a réussi, grâce à une splendide bataille, à maintenir fermement... signifie également comprendre les raisons matérielles pour lesquelles la Fraction nous a légué, à côté de tant de valeurs positives, des éléments caducs." (p7)

Ces éléments caducs sont entre autres : qu'il "ne s'agit pas de chercher dans ses propres armes théoriques et programmatiques, mais au contraire de redécouvrir sur tous les points leur force et leur puissance, et de se référer à elles comme à un bloc monolithique pour repartir de l'avant... arriver, en reprenant les armes d'origine à l'exclusion de toute autre, à la compréhension complète des causes de la défaite en même temps que des conditions d'une future offensive".

D'avoir commis l'imprudence de soumettre à la critique les positions et orientations de l’I.C. "a conduit la Fraction à certains lâchages, comme par exemple sur la question nationale et coloniale, ou encore à propos de la Russie.... que dans la recherche d'une voie différente de celle des bolcheviks dans l'exercice de la dictature, ... et aussi, en un certain sens, dans la question du Parti ou de l'Internationale."

Et, plus loin, Programme cite comme illustration des hérésies de la Fraction, Bilan qui écrit "les fractions de gauche ne pourront se transformer en parti, que lorsque les antagonismes entre la position du parti dégénéré et la position du prolétariat menacent tout le système des rapports de classe..."

"Des passages de ce genre nourrissent évidemment la spéculation de ceux qui, tel le groupe Révolution Internationale, théorise aujourd'hui comme inévitable la dégénérescence opportuniste de tout parti de classe qui prétend se constituer avant la vague révolutionnaire future, et .qui, en attendant cette vague et sous prétexte de "Bilan" préliminaire à la renaissance du parti formel, se livrent à une révision complète des thèses constitutives de l'Internationale." (p9)

Le parti bordiguiste ne conçoit absolument pas que l’on puisse mettre en critique, à la lumière de l'expérience vivante, des positions qui se sont avérées fausses ou inadéquates. Invariance oblige. Retenons toutefois, qu'après avoir tiré un coup de chapeau à la "fermeté", à la "splendide bataille" aux "valeurs positives", le porte-parole du PCI rejette aussi "fermement" ce qui constitue justement l'essentiel de l'apport véritable dans l'oeuvre de la Fraction. Quant à nous, le CCI, nous reconnaissons volontiers que cet apport de la Fraction nous a grandement nourris dans notre propre développement, et cela non seulement dans la question du moment de la constitution du Parti, mais dans tant d'autres questions que l'article désigne comme du "lâchage". Le "bloc monolithique" dont parle l'article, en plus de nous paraître comme une phrase ronflante, n'indique rien d'autre qu'un retour en deçà des positions de la Fraction, et même une régression par rapport à l’I.C.

- "Ce qui définit comme Parti un tout petit noyau de militants, c'est la conscience claire de devoir conquérir sur la classe une influence qu'il ne possède que virtuellement, et l'effort consacré à atteindre ce but non seulement par la propagande pour son programme, mais par la participation active aux luttes et aux formes de la vie collective de la classe ; et c'est ce qui, dès ce moment, nous définissait bien comme Parti." (p14)

Voilà une nouvelle définition de la constitution du Parti. Cette fois l'accent est mis sur "l'activisme". On connaît cet activisme qui démange tous les gauchistes, des différents partis des trotskistes aux maoïstes. Le PCI n'a pas manqué de tomber dans cette ornière hier comme aujourd'hui, depuis sa fondation durant la guerre en 43 jusqu'à son soutien actif de la guerre au Liban dans le camp palestinien, en passant par la participation, aux côtés des trotskistes et maoïstes, à toutes sortes de Comités fantômes, celui des soldats, de soutien de la lutte de Sonacotra, des immigrés, etc. Dans ses actions fébriles, il était en effet moins question de "défense de programme" que de se faire les porteurs d'eau afin de "conquérir sur la classe une influence". Mais cela ne l'empêche pas de retomber, comme un chat, sur ses pattes pour écrire :

- "Remarquons en passant que la Fraction à l'étranger ne s'est nullement limitée à la "recherche théorique", mais a mené une rude bataille pratique ! Si elle n'a pas encore été Parti mais seulement son prélude ce n'est pas faute d'activité pratique, mais plutôt à cause de l'insuffisance du travail théorique." (Note p13)

Passons sur "l'insuffisance du travail théorique" de la Fraction. Cette dernière n'a jamais eu la prétention d'avoir dans sa poche un "programme achevé" à l'instar de Programme Communiste, et se contentait humblement de vouloir être une contribution au développement du programme à la lumière d'un examen critique de l'expérience de la première grande vague révolutionnaire et de ta contre-révolution qui l’a suivie. La Fraction manquait, certes, de cette mégalomanie propre au bordiguisme du lendemain de la 2ème guerre mondiale qui, sans la moindre gêne et sans rire, peut écrire :

- "L'histoire de notre petit mouvement a d'ailleurs prouvé.... que le Parti ne naît pas parce que et lorsque la classe a retrouvé, sous la poussée de déterminations matérielles, la voie unique et nécessaire de la reprise. Il naît parce que et lorsque un cercle forcément "microscopique" de militants a atteint la compréhension des causes de la situation objective immédiate et la conscience des conditions de son retournement futur ; parce qu'il a tiré la force, non pas de "compléter" le marxisme par des nouvelles théories.... mais de réaffirmer le marxisme dans son intégralité, inchangée et intacte ; parce qu'il était capable, sur cette base,.... de tirer le bilan de la contre-révolution en tant que confirmation totale de notre doctrine dans tous les domaines." (p10)

- "C'est parce qu'il (le courant bordiguiste) l'avait atteint (le "Bilan global du passé") qu'il a pu 25 ans plus tard se constituer en conscience critique organisée, en corps militant agissant, en Parti ;" et de continuer ainsi : "nous verrons (plus loin) dans quelles conditions et sur quelles bases, mais nous pouvons dire d'emblée que ce n'est pas porté par un mouvement ascendant, mais au contraire en le précédant de loin." (p5)

Cette base est définie en ces termes :

- "... la base du bloc unitaire des positions théoriques, programmatiques et tactiques reconstitué par le petit, le "microscopique" parti de 1951-52 (?) ou d'aujourd'hui, et elle ne peut se faire que dans ses rangs."(p5-6)

Retenons bien cette conclusion "elle ne peut se faire que dans ses rangs". Il est arrivé pourtant à ce Parti un regrettable accident en cours de route, un accident dont on parle avec quelque gêne :

- "En 1949.... fut rédigé l'Appel pour la réorganisation internationale du mouvement révolutionnaire marxiste. Ce qu'on proposait là aux petits noyaux éparpillés d'ouvriers révolutionnaires qui voulaient réagir.... contre le cours désastreux de l'opportunisme, ce n'était certes pas un bazar.... de ceux qui voulaient construire... l'édifice bancal de "l'unité des forces révolutionnaires" dont tout le monde radote. On leur proposait au contraire une méthode de lutte homogène, fondée sur le rejet des solutions présentées par les "groupes influencés ne serait-ce que partiellement (sic !) et indirectement (reste !) par les suggestions et le conformisme... .qui infestent le monde, solution dont "la critique doctrinale" confirmait l'inanité". (p15)

Passons sur toutes ces contorsions, en guise d'explication d'une démarche qui est suffisamment claire par son titre même. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que le Parti bordiguiste lançait de tels Appels –et pas seulement "aux petits noyaux éparpillés d'ouvriers révolutionnaires". Comme nous verrons de suite, un tel Appel s'adressait en pleine guerre impérialiste, à des forces autrement plus "sérieuses" pour la constitution d'un "Front Ouvrier" pour "l'Unité de classe du prolétariat".

Voyons donc ce Parti à l’œuvre tel qu'il est, tel qu'il a été "en naissant".

Appel du "Comité d'Agitation" du PCI (Prometeo n°1, avril 1945)

Le présent appel est adressé par le Comité d'agitation du Parti Communiste Internationaliste aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne et des mouvements syndicaux d'entreprise pour donner à la lutte révolutionnaire du prolétariat une unité de directives et d'organisation à la veille d'événements sociaux et politiques qui devront révolutionner la situation italienne et européenne ; dans ce but, il est proposé un rassemblement de ces divers comités pour mettre au point un plan d'ensemble.

Pour faciliter une telle tâche, le Comité d'Agitation du PC.Int. expose brièvement son point de vue programmatique que l’on pourrait considérer comme base initiale de discussion.

Pourquoi avons nous pensé qu'il était opportun de s'adresser aux comités d'agitation d'usines plutôt qu'aux comités centraux des différents partis ?

Un regard panoramique sur le milieu politique qui s'est précisé non seulement dans la lutte antifasciste mais aussi dans celle plus spécifique du prolétariat, nous a convaincus (et cela pas seulement aujourd'hui) de l'impossibilité de trouver un minimum de dénominateur commun idéologique et politique pour jeter les fondements d'un accord sur l'action révolutionnaire. Les différentes appréciations portées sur la guerre (sa nature et ses buts), les différentes appréciations sur la définition de l'impérialisme et dont les divergences existant dans les méthodes de lutte ou syndicale, ou politique, ou militaire démontrent suffisamment une telle impossibilité.

D'un autre côté, nous sommes tous d'accord pour considérer la crise ouverte par la guerre comme la plus profonde et la plus incurable qui se soit abattue sur le régime bourgeois ; (d'accord aussi) pour considérer que le régime fasciste est fini socialement et politiquement, même si les armes allemandes lui apportent encore de l'oxygène, même si on doit le combattre durement et de façon sanglante pour l'extirper du sol italien, pour considérer enfin que le prolétariat est le seul protagoniste de cette nouvelle histoire du monde qui doit surgir de ce conflit inhumain.

Mais le triomphe du prolétariat est possible à la seule condition qu'il ait résolu préventivement le problème de son unité dans l'organisation et dans la lutte.

Et une telle unité ne s'est pas réalisée, et elle ne pourra jamais se réaliser sur la base du Comité de Libération Nationale, surgi de raisons contingentes dues à la guerre, qui a voulu assumer un aspect de la guerre idéologique contre le fascisme et l'hitlérisme mais qui a été impuissant constitutionnellement à poser les problèmes pour surpasser de telles contingences. Il n'a pas repris a son compte les revendications et les objectifs historiques de la classe ouvrière, qui se seraient du reste heurtés aux raisons et aux buts de la guerre démocratique dont le Comité de Libération nationale (C. de LN) fut l'instigateur et l'animateur, il s'est montré aussi incapable de rassembler dans l'unité les profondes forces de travail.

Face à la guerre, mis à part les pressions idéologiques, on peut voir les uns à côte des autres les représentants de la haute finance, du capitalisme industriel et agraire et ceux des organisations ouvrières; mais qui oserait penser a un C. de LN, centre moteur de la lutte de classe et de l'assaut du pouvoir bourgeois, dans lequel siégeraient des De Gasperi, des Gronchi, des Solen, des Gasparotto, des Croce, des Sforza, etc. ?

Si le C. de LN peut être historiquement capable de résoudre les problèmes dus à l’état d'urgence et à la continuation de celle-ci dans le cadre de l’Etat bourgeois, il ne sera en aucun cas l’organe de la révolution prolétarienne, dont la tâche revient au parti de la classe qui aura compris les exigences fondamentales du prolétariat et aura profondément adhéré à la nécessité de sa lutte.

Mais ce même parti sera impuissant à accomplir sa mission historique s'il trouve devant lui un prolétariat moralement et physiquement divisé, désabusé par l’inanité des luttes intestines, sceptique sur la validité de son propre avenir.

C'est cette situation bloquée que nous avons connue dans tous les moments de crise de ces dernières années, et contre lesquels viennent se briser les grosses lames de la révolution prolétarienne. Un prolétariat désuni ne peut aller à l'attaque du pouvoir bourgeois, et nous devons avoir le courage de reconnaître qu'actuellement le prolétariat italien est désuni et sceptique comme l'ensemble du prolétariat européen.

La tâche impérieuse de l'heure est donc l’unité de classe du prolétariat qui trouvera, dans les usines et tous les postes de travail, le milieu naturel et historique idéal pour l'affirmation d'une telle unité. C'est à cette seule condition que le prolétariat sera capable de tourner à son avantage la crise du capitalisme que la guerre a ouverte mais qu'elle est impuissante à résoudre.

Nous concluons notre appel en rassemblant en quelques points notre pensée :

-

puisque les raisons, la finalité, la pratique de la guerre divisent le prolétariat et ses forces de combat, à la politique qui veut subordonner la lutte de classe à la guerre, on doit opposer la subordination de la guerre et de toutes ses manifestations à la lutte de classe ;

-

nous souhaitons la création d'organismes unitaires du prolétariat qui soient l'émanation des usines et des entreprises industrielles et agricoles ;

-

de tels organismes seront de fait le front unique de tous les travailleurs, et auxquels les comités d'Agitation participeront démocratiquement ;

-

tous les partis liés aux luttes du prolétariat auront le droit de cité pour faire la propagande de leurs idées et de leurs programmes : bien plus, nous pensons que ce sera en ces lieux de débats d'idées et de programmes, que le prolétariat parviendra a sa maturité politique et au libre choix de quelle direction politique le conduira à la victoire ;

-

la lutte du prolétariat, des agitations partielles à l'insurrection armée, devra se développer, pour triompher sur une base de classe, pour culminer dans la conquête violente de tout le pouvoir qui constitue l’unique et sérieuse garantie de victoire.

10 février 1945

Commentaires de Prometeo aux réponses à l'appel

A cet appel, nous retenons la réponse du Comité d'Agitation du PDA et celle du Parti du Travail (de Milan) qui déclarait ne pouvoir prendre en compte notre proposition, bien qu'ils l'eussent fait dans des conditions plus favorables, parce que la ligne politique spécifique suivie par le PIL, bien que vouée à la révolution prolétarienne ne lui permet pas d'exercer une quelconque influence sur les masses de l'Italie septentrionale.

Notre appel recevait l'entière adhésion des syndicats révolutionnaires, qui acceptaient explicitement de collaborer à la création d'organismes de base et qui se déclaraient pleinement d'accord avec notre point de vue sur la lutte contre la guerre.

Réponse aussi des Communistes Libertaires, qui reconnaissaient dans les termes de la proposition le terrain sur lequel eux-mêmes se trouvaient "tant du point de vue de la situation politique générale, que du point de vue de l'attitude par rapport à la guerre et de la nécessité d'une organisation de classe des travailleurs qui ait pour objectif la révolution expropriatrice à travers la constitution de conseils ouvriers de gestion", et ils se satisfaisaient qu'un tel point de vue soit partagé par des camarades communistes internationalistes.

Il est par contre stupéfiant que le PCI ait refusé de nous répondre par des communications verbales, ayant déjà exprimé son point de vue sur nous dans sa presse. Peu de temps après, à la fin d'une campagne sporadique de dénigrement contre nous (nous accusant d'être des fascistes masqués) il sortait un entrefilet dans la revue "Usine" qui nous traitait de provocateurs et dans lequel on se référait directement à notre proposition de constitution d'organismes de front unique ouvrier et en mars, suivait une circulaire de la Fédération Milanaise invitant tes organismes de base "à intervenir énergiquement pour épurer..."

Traditionnellement incapable de répondre oui ou non, le PS a au contraire répondu :

- "Chers camarades, en réponse à votre appel, nous vous confirmons que notre Parti n'a rien contre le fait que vos camarades participent aux Comités d'Agitation périphériques dans les usines où votre Parti a réellement une assise et que leur collaboration se fasse dans le cadre de la lutte générale de masse, pour laquelle les comités d'agitation ont surgi."

A cette lettre qui éludait élégamment la question, nous avons répondu :

- "Chers camarades, nous aurions préféré que votre réponse fut plus conforme aux questions posées dans notre document, et en ce sens plus concluantes, évitant la perte de temps, d'autant plus que la situation politique, suite aux événements militaires, s'aggrave de plus en plus et pose des tâches toujours plus graves et urgentes aux masses et aux partis prolétariens en particulier."

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur 2 points :

-

Notre proposition ne posait pas la question d'une adhésion à des comités déjà existants, de tel ou tel parti, mais un accord entre tes organismes dirigeants de tels comités pour concrétiser un plan d'action commun, pour résoudre unitairement tous les problèmes surgis de la crise du capitalisme.

-

Il était implicite que notre initiative ne pouvait avoir pour objectif une "lutte générale de masses" mais la création d'organismes à représentation proportionnelle sur le terrain de classe et avançant vers des objectifs de classe.

Il va de soi que de tels comités ne peuvent avoir rien en commun avec tes comités surgis sur la base de la politique du CLN, qui comme vous le dites, ne peuvent être considérés comme des organismes de classe.

Nous vous sollicitons pour une réponse plus précise sur ces points dont dépend la possibilité d'un travail commun.

A cette heure il n'y a eu aucune réponse.

(Prometeo n°1 avril 1945)

Conclusion

Nous pouvons nous épargner la peine de faire des commentaires. Un tel Appel adressé aux (forces vives du prolétariat !) PC et PS pour la construction de l'unité prolétarienne parle de lui-même, et cela en dépit de l'astuce tactique qui consiste à ce que ce ne soit pas le Parti lui-même qui l'adresse directement aux autres partis mais par le biais d'un "Comité d'Agitation" fantôme du Parti qui l'adresse aux "Comités d'agitation" des autres partis.

Il faut ajouter, que rien n'est sorti (et pour cause !) de cet Appel –sauf de nous laisser un témoignage, une indication d'un parti qui a "grandi.... avec les matériaux qui ont servi a le constituer, avec ses membres théoriques et son squelette organisationnel".

Mais il serait inexact de dire que cet Appel n'ait rien produit. Voilà quel était son résultat :

- "En suivant les directives données par nos organes dirigeants, sous la pression des événements, nos camarades –après avoir préventivement mis en garde les masses contre les coups de tête prématurés et après avoir de façon répétée indiqué quels objectifs (objectifs de classe) ils devaient atteindre– se sont unis sans distinction aux formations en mouvement dans l’œuvre de destruction de l'odieux appareil fasciste en participant à la lutte armée et à l'arrestation des fascistes..." (Coup d’œil panoramique sur le mouvement des masses dans les usines, in Prometeo n°2, 1er mai 1945 ; Cité par A.Peregalli, l'Altra Resistanza, la dissidema di sinistra in Italia 1943-45)