Revue Internationale no 33 - 2e trimestre 1983

- 3423 reads

Où va la lutte de classe ? : vers la fin du repli de l'apres-Pologne

- 2651 reads

" Les révolutions prolétariennes, par contre,comme celles du XIX° siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculer constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient:" Hic Rhodus, hic salta" ([1] [1])

MARX, Le 18 Brumaire.

Années de vérité, les années 80 ont commencé marquées par la lutte prolétarienne. La grève de masse d'Août 80 en Pologne montra d'emblée, par la puissance de son choc contre l'Etat/que la lutte ouverte entre prolétariat et classe dominante était devenue et, devrait de plus en plus devenir la caractéristique première de la période à venir. Cependant, les ouvriers polonais se sont retrouvés isolés. De 1980 à 1982 le nombre des luttes ouvrières, en particulier dans les pays les plus industrialisés, n'a cessé de diminuer de façon générale.

Comment comprendre ce recul au moment même où s'accélère l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme ? Quelles sont les perspectives de la lutte de classe ?

1968-1982, 15 ans de crise économique et de luttes ouvrières

C'est seulement envisagée dans ses dimensions MONDIALE ET HISTORIQUE que la lutte prolétarienne peut être comprise, car elle n'est pas une mosaïque de mouvements nationaux sans passé ni avenir. Pour comprendre le mouvement actuel de la lutte de classe mondiale il. faut d'abord le resituer dans son cadre historique et plus particulièrement dans le mouvement général commencé par la rupture de 1968.

De la compréhension de la dynamique des rapports entre classes dans ces années de crise économique ouverte du capitalisme décadent, on pourra dégager des perspectives pour la lutte de classe.

On peut, dans les grandes lignes, distinguer quatre périodes entre 1968 et 1982 suivant les caractéristiques majeures du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie : ([2] [2])

1968-1974 : développement de la lutte de classe ;

1975-1977 : reflux, contre-offensive de la bourgeoisie ;

1978-1980 : reprise de la lutte ;

1980-1982 : reflux, contre-offensive.

1968-1974 : RUPTURE AVEC UN DEMI-SIECLE DE CONTRE-REVOLUTION TRIOMPHANTE

Le coup de tonnerre des 10 millions de grévistes en France en Mai-Juin 68 ouvrit une période de luttes prolétariennes qui rompait ouvertement avec 50 ans de contre-révolution. Depuis le milieu des années 20, les ouvriers du monde entier avaient vécu, marqués par l'écrasement de la vague révolutionnaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le stalinisme, le fascisme, 1'anti-stalinisme, l'anti-fascisme, l'idéologie des mouvements de libération nationale, la démocratie bourgeoise avaient maintenu les prolétaires dans un état d ' atomisation , de soumission matérielle et idéologique, voire d'embrigadement derrière les drapeaux des différents capitaux nationaux.

Des "penseurs" à la mode, à la veille de 1968, ne théorisaient-ils pas la "disparition de la classe ouvrière" dans "l'embourgeoisement" et la soi-disant "société de consommation"?

La vague de luttes de 1968 à 1974 qui a touché, à des degrés divers, presque tous les pays (développés ou non) a constitué, par elle-même, un éclatant démenti à toutes les théorisations de la "paix sociale éternelle" et, ce ne fut pas là son moindre apport.

De Paris à Cordoba, en Argentine, de Détroit à Gdansk, de Shanghai à Lisbonne, 1968-1974 fut la réponse de la classe ouvrière aux premières secousses de la crise économique mondiale dans laquelle le capitalisme commençait à s'enfoncer depuis l'achèvement, au milieu des années 60, de vingt ans de reconstruction d'après-guerre.

Cette première grande période de lutte posa, dès ses débuts, tous les problèmes auxquels le prolétariat devait se confronter dans les années suivantes : 1'encadrement syndical et des partis bourgeois dits "ouvriers", les illusions dans les possibilités d'une nouvelle prospérité capitaliste, dans le mécanisme de la démocratie bourgeoise, la vision nationaliste de la réalité de la lutte de classe. Bref, les difficultés à développer son autonomie et son auto organisation face aux forces politiques de l'Etat bourgeois.

Presque partout les luttes ouvrières durent s'affronter, souvent violemment, non seulement aux gouvernements locaux, mais aussi et surtout aux forces d'encadrement de la bourgeoisie : syndicats, partis de gauche.

Mais, ces affrontements sont restés généralement dans le cadre des illusions d'une époque où les réalités de la crise économique étaient encore à leurs premiers développements.

Le capitalisme venait de connaître, pendant vingt ans, une période de relative stabilité économique. L'idée qu'un retour à la situation précédente était possible dominait encore la société. Et cela, d'autant plus qu'en 1972-73; le capital occidental, pour sortir de la récession de 70-71, se débarrassa des contraintes des taux de change fixes et de la convertibilité du dollar en or et connut une croissance sans précédent.

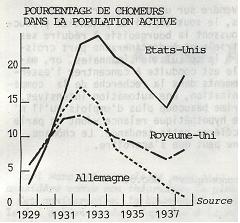

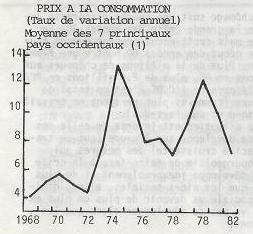

Entre 1968 et 1974, le chômage augmente sensiblement dans beaucoup de pays occidentaux, mais le niveau de celui-ci reste encore relativement bas ([3] [3]).L'attaque subie par la classe ouvrière dans cette période se situe surtout au niveau des prix à la consommation ([4] [4])

Devant la montée de la lutte de classe, les forces de gauche de la bourgeoisie ont su, en un premier temps, radicaliser leur langage et réadapter 1eurs structures, afin de pouvoir garder, d'une façon ou d'une autre, le contrôle des 1uttes. L'exemple des syndicats italiens pendant 1'"automne chaud" de 1969 est peut-être un des plus significatifs et spectaculaires: après avoir été violemment contestés par les assemblées d'ouvriers en lutte, ils savent instaurer des "conseils d'usine" formés de délégués de base pour mieux asseoir leur pouvoir dans les usines.

Cela s'avère insuffisant. Devant la nouvelle accentuation de la crise économique en 74-75, la bourgeoisie devra imposer encore de nouveaux sacrifices aux exploités. Se reposant sur les illusions encore for tes quant à la possibilité d'un "retour à la prospérité d'antan" (illusions dont elle est elle-même prisonnière) elle va développer la perspective de "la gauche au pouvoir".

A travers cette première vague de luttes, le prolétariat mondial a affirmé son retour au centre de l'histoire. Mais l'évolution de la situation objective ne permet pas encore à la classe révolutionnaire de posséder la force et l'expérience pour comprendre les perspectives et résoudre les problèmes que pose la lutte.

1975-1978 : CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE, LA GAUCHE AU POUVOIR

La récession de 74-75, que la presse appelait "le choc pétrolier", marque le véritable début des effets réels de la crise. Il se produit un changement profond dans la vie sociale. Les restrictions sur le niveau de vie des travailleurs deviennent de plus en plus sensibles. Le chômage augmente irréversiblement en Europe et, s'il diminue momentanément aux Etats-Unis, il reste toujours à un niveau élevé. En 76, les partis de gauche ont déjà formé des gouvernements aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. En France, la gauche accroît ses triomphes électoraux et lance la campagne "ne pas faire de grèves pour ne pas effrayer la population et permettre le triomphe de la gauche.

En Italie, après ses victoires électorales retentissantes, le PCI pratique le partage du pouvoir par le "compromis historique" avec le gouvernement démocrate-chrétien.

Le nombre de grèves diminue de façon générale dans la majorité des pays.

La réalité des faits se charge, cependant, de détruire peu à peu les illusions. La crise économique ne cesse de s'approfondir. Les triomphes électoraux des partis de gauche n'y changent rien. Les appels aux sacrifices se multiplient alors que leur efficacité apparaît de moins en moins évidente.

Dès 1978, les signes qui annoncent la fin de cette période de repli se font jour.

1978-1980 : LA DEUXIEME VAGUE DE LUTTES, LA POLOGNE

Au début 1981, nous parlions de cette "deuxième vague de luttes (...) où l'on voit tour à tour les mineurs américains en 78, les ouvriers de la sidérurgie en France début 79, les travailleurs du port de Rotterdam à l'automne 79, les ouvriers de la sidérurgie en Grande-Bretagne début 80, ainsi que les métallurgistes brésiliens durant toute cette période... reprendre le chemin du combat!

C'est à cette deuxième vague de luttes qu'appartient le mouvement présent du prolétariat polonais" ("La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne" (Revue Internationale N°24 ).

Les luttes ouvrières qui précédent celles de Pologne sont moins nombreuses que celles de 68-74. Mais 1orsqu'on les envisage dans leur ensemble, on s'aperçoit qu'elles résument, en un peu plus d'un an, l'essentiel de l'expérience de la première vague de luttes.

En se heurtant aux syndicats pour les déborder, comme les mineurs des USA, en se donnant dans la grève une forme d'auto organisation indépendante .des syndicats, comme les travailleurs du port de Rotterdam, en tentant de porter la lutte vers les centres du pouvoir et de force de la classe, comme les sidérurgistes français et leur "marche sur Paris", en faisant de la solidarité l'axe de leur combat, comme les sidérurgistes britanniques et leurs piquets de grève volants, les ouvriers,1ors de ces batailles,ont repris certains problèmes de la lutte au niveau où les avaient laissés les affrontements de la première vague.

La grève de masse en Pologne apporta dans la pratique d'importants éléments de réponse à ces problèmes. La grève de masse a démontré la capacité du prolétariat à s'unifier, à se battre sans distinction de catégories ou de secteurs de production. Elle a mis en évidence la capacité d'auto organisation par les assemblées et les comités de délégués à une échelle inconnue pendant la première vague. Et surtout, elle a illustré concrètement comment; en s'unifiant par la généralisation et en s'auto organisant, le prolétariat peut parvenir à développer une force et une maîtrise de soi capable d'affronter et de faire reculer les gouvernements les plus totalitaires.

Mais, en développant cette force, en désarçonnant et faisant reculer le gouvernement national, et avec lui le bloc militaire soviétique, le prolétariat s'est trouvé porté à un niveau supérieur d'affrontement avec l'Etat. Jamais, depuis les années 20, la classe ouvrière n'avait imposé un tel rapport de force politique à la bourgeoisie. Les luttes en Pologne ont démontré concrètement qu'à ce degré de confrontation entre les classes, les choses ne se jouent plus au niveau national. La bourgeoisie a affronté les prolétariats polonais avec la contribution de toutes ses forces économiques, mi1itaires et idéologiques dont elle dispose au niveau international. Même s'ils n'en ont pas toujours eu conscience, les ouvriers ont été mis devant la réalité des conséquences de leur propre force : s'ils voulaient pouvoir répondre à la riposte de la bourgeoisie, s'ils voulaient aller plus loin dans leur combat, seul moyen de ne pas reculer, il leur fallait LA GENERALISATION INTERNATIONALE de la lutte prolétarienne.

Cette généralisation était indispensable non seulement pour d'évidentes raisons militaires et économiques, mais d'abord et surtout parce qu'elle conditionnait l'évolution de la conscience même des ouvriers en Pologne. Les ouvriers en Pologne sont restés prisonniers de deux mystifications importantes : le nationalisme et les illusions sur la démocratie bourgeoise (lutté" pour un syndicat légal, etc.). Or, seule la lutte massive des ouvriers des autres pays de l'Est et surtout celle des principaux pays industrialisés d'Occident, pouvait apporter au prolétariat de Pologne, dans les faits, la démonstration pratique:

1°) de la possibilité d'unification internationale du prolétariat et donc de se débarrasser des perspectives nationales et de percevoir le caractère diviseur et anti-prolétarien de l'idéologie nationale,

2°) du caractère illusoire et dictatorial de la "démocratie" bourgeoise, avec ses syndicats et ses Parlements à l'occidentale.

Comme son être matériel, la conscience du prolétariat a une réalité mondiale. Elle ne pouvait se développer indéfiniment en un seul pays. Les ouvriers polonais ne pouvaient que poser objectivement le problème de la généralisation internationale. Seul, le prolétariat des autres pays industrialisés, en particulier en Europe occidentale, pourra y apporter une réponse pratique. Ce fut là le principal enseignement du mouvement prolétarien en Pologne.

1980-1982 : LA NOUVELLE CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE, LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION :

RECUL DES LUTTES OUVRIERES

Lorsque explose la grève de masse en Août 80 en Pologne, la bourgeoisie occidentale a déjà entamé une contre-offensive face à la nouvelle montée de la lutte de classe. Elle a commencé à réorganiser la disposition de ses forces politiques. La priorité est donnée à un renforcement de l'appareil d'encadrement du prolétariat sur le terrain même de l'usine et de la rue. Face à l'effritement des illusions, les gouvernements de gauche cèdent la place à des gouvernements de droite au langage "franc", ferme et menaçant...Thatcher et Reagan en deviennent les symboles. Les partis de gauche reprennent leur place dans l'opposition pour assurer leur fonction de contrôle des mouvements prolétariens en se mettant à leur tête et les étouffant dans la logique de la défense de l'intérêt national.

La façon dont la bourgeoisie mondiale a fait face à la lutte des ouvriers en Pologne même, les campagnes qu'elle a développées internationalement pour mieux en cacher le véritable contenu et la profonde portée, illustrent les caractéristiques les plus essentielles de cette contre-offensive.

En Pologne même, ce fut la construction de l'appareil de "Solidarnosc" avec la collaboration, le soutien financier et les conseils expérimentés de tous les syndicats du bloc US, soutenus par leurs gouvernements. Cette gauche dans l'opposition "à la polonaise" sut exploiter le sentiment "anti-russe" de la population pour enfermer les prolétaires dans une vision nationaliste de leur lutte. Elle sut détourner systématiquement les luttes ouvrières contre l'intensification de l'exploitation et de la misère, en combats pour une "Pologne démocratique". Elle sut maintenir l'ordre et saboter ouvertement les grèves au nom des intérêts de l'économie nationale et de la paix sociale'(Bydgoszcz) sans trop perdre de sa crédibilité:

-grâce au développement d'un appareil de base du syndicat, capable de prendre la tête des mouvements qui s'opposaient à la direction syndicale, tout en les maintenant dans le cadre syndicaliste,

-grâce au langage "anti-Solidarnosc" que développa le gouvernement qui fit de ses dirigeants des victimes et des martyrs et redora son blason.

Complémentarité et partage du travail entre gouvernement et opposition pour faire face au prolétariat, complémentarité et partage du travail au sein des forces de gauche entre les directions "modérées" et une base politique et syndicale "radicale" La Pologne fut un laboratoire vivant pour la construction de la contre-offensive de la bourgeoisie.

La façon dont la bourgeoisie affronte les luttes des sidérurgistes belges au début 1982, celles des ouvriers italiens en janvier 1983, constitue presque une caricature schématique de ce qu'elle fit en Pologne: durcissement du gouvernement devenu plus "de droite", radicalisation du langage de la gauche dans l'opposition, utilisation du syndicalisme de "base" ou de "combat" pour mieux contrôler les mouvements qui tendent à mettre en question le carcan syndical.

Sur le plan international, Va campagne organisée par la bourgeoisie occidentale à propos de la Pologne est un exemple typique de la série de campagnes idéologiques orchestrées internationalement et ayant comme objectif conscient le déboussolement, la désorientation des prolétaires. ([5] [5])

Pour dénaturer l'exemple de la réponse des ouvriers polonais à la crise économique mondiale, pour détruire la tendance des ouvriers du monde entier à se reconnaître dans la combativité des prolétaires polonais, la bourgeoisie occidentale, avec la collaboration explicite de celle de l'Est, à coup de "Reagan show" le Pape en tête/développe le thème "La lutte des ouvriers polonais n'a rien à voir avec votre situation ; son objectif c'est vivre comme en Occident . Nous ne nous battons pas pour abolir l'exploitation mais pour avoir un régime comme le votre".

Le coup de force du 13 décembre fut le premier résultat de cette contre-offensive. Les campagnes de déboussolement et l’instauration d'un climat de terreur: El Salvador, la guerre des Malouines, le terrorisme, les massacres du Liban, ont contribué à en étendre les bâti vite prolétarienne.

Cette contre-offensive de la bourgeoisie au début des années 80 n'a pas été seulement idéologique. La répression policière et bureaucratique a connu des développements spectaculaires. Tous les gouvernements ont multiplié les brigades "antiémeutes" et la collaboration internationale des polices face à ceux qui mettent en question "la sécurité de l'Etat".

Mais la pire forme de répression que subissent les ouvriers n'est autre que les effets de la crise économique: les heures de queue devant les magasins et la jungle du marché noir dans les pays de l'Est, la misère du chômage et la baisse des salaires dans les pays occidentaux.

La violente accélération de la crise entre 1980 et 1982 se traduit concrètement par un rapide resserrement de l'étau qui soumet les prolétaires à 1'atomisation et à la concurrence entre eux. La bourgeoisie mondiale a su en tirer momentanément le maximum de profit.

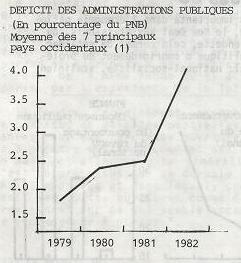

Dans les principaux pays occidentaux, le nombre des grèves diminue fortement à partir de 19807 En 1981, dans des pays aussi importants pour la lutte de classe que les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France ou l'Italie le nombre des grèves enregistré est le plus bas ou un des plus bas depuis plus de 10 ans.

Comme au milieu des années 70, la bourgeoisie a réussi à dresser un barrage contre la montée de la combativité ouvrière.

Mais les barrages du capital sont faits de matériaux périssables et les flots qu' ils ont pour tâche de contenir puisent leur source dans les plus profondes nécessités historiques de l'humanité.

Les facteurs objectifs et subjectifs sur lesquels a reposé la dernière contre-offensive de la bourgeoisie s'usent d'autant plus vite que la décomposition du système économique s'accélère.

PERSPECTIVES : VERS LA FIN DU REPLI

De façon générale la bourgeoisie -comme toutes les classes exploiteuses dans l'histoire - a assuré son pouvoir:

1°) par la capacité du système économique qu'elle gère à assurer un minimum de moyens de subsistance à 1 a principale ; classe productrice et exploitée

2°) par sa domination idéologique ;

3°) par la répression.

Mais lorsque les rouages économiques se grippent et que 1'obsolescence des rapports de production est démontrée chaque jour par la réalité, ce sont les bases matérielles qui sous-tendent le pouvoir idéologique de la classe dominante qui s'effondrent. Dans ces conditions, 1a répression pour le maintien de 1'"ordre", pour le maintien de la "rentabi1ite", apparaît de plus en plus comme la défense barbare des privilèges d'une minorité.

Telle est la tendance depuis le début de la crise ouverte à la fin des années 60. Elle s'est accélérée avec le début des années 80.

Les conditions du repli de la lutte de classe ne peuvent que s'effriter car la tendance générale n'est pas vers une plus grande union entre bourgeoisie et prolétariat mais au contraire vers l'exacerbation de l'antagonisme entre les deux classes principales de la société.

En 15 ans, les contradictions, les tensions générales que provoque la crise du capitalisme en déclin n'ont cessé de s'exacerber: contradiction entre, d'une part la nécessité et la possibilité du développement des forces productives et, d'autre part, les lois et les institutions sociales dans lesquelles ces forces sont utilisées ; contradiction entre la réalité concrète de décomposition et l'impasse d' une société en ruines d'un côté, et l'idéologie dominante qui chante les louanges des fondements de ce type de société de l'autre; contradiction entre les intérêts de l'immense majorité de la population soumise à une misère croissante et ceux de la minorité qui gère et profite du capital ; contradiction entre la nécessité objective de la révolution communiste mondiale et le renforcement de la répression- capitaliste.

Si, avant 1968;la bourgeoisie pouvait faire croire que le capitalisme était devenu un système éternel, sans crises économiques, si en 1975-78 elle a encore pu accréditer l'idée que la crise était momentanée et qu' elle serait surmontée par des économies de pétrole et les restructurations industrielles nécessaires, si elle a pu développer à la fin des années 70 l'idée qu'en "travaillant plus et gagnant moins" les prolétaires permettraient le recul du chômage, aujourd'hui la réalité rend quotidiennement évident qu'il ne s'agit, dans tout cela, que de mystifications destinées à la sauvegarde du système.

Il en est de même pour des mystifications qui pendant des décennies (et en particulier pendant la crise des années 30) ont pesé sur le prolétariat mondial: la nature "ouvrière" des régimes des pays de l'Est, (la Pologne a joué un rôle décisif dans la destruction de ce mensonge), le caractère "progressiste" des luttes de libération nationale, l'efficacité des mécanismes électoraux et des partis "ouvriers" pour empêcher l'intensification de l'exploitation et de la misère de la vie, le mythe de l'Etat-providence et protecteur.

Cela se traduit dans la réalité par le caractère de plus en plus précaire de l'efficacité des grandes campagnes idéologiques de la bourgeoisie mondiale. Les prolétaires croient de moins en moins dans les valeurs idéologiques qui justifient le système capitaliste.

QU'EN EST-T-IL AU NIVEAU DE LA LUTTE OUVRIERE ELLE-MEME?

Que ce soit l'affaiblissement de la force du prolétariat en Pologne enfermé dans les impasses du nationalisme et des illusions sur la "démocratie occidentale", que ce soit l'isolement de la lutte des sidérurgistes belges au début de 1982 ou l'incapacité à s'unifier des mouvements des prolétaires en Italie au début 1983, la réalité de la lutte de classe montre clairement que la lutte ouvrière dans les années à venir connaîtra deux problèmes essentiels et interdépendants :

1°) la nécessité de généraliser la lutte,

2°) la nécessité de ne pas laisser la conduite du combat aux mains des forces de gauche du capital travaillant dans les rangs ouvriers.

LA GENERALISATION

En Août 80, les ouvriers polonais ont démontré, dans la pratique, deux vérités essentielles pour la lutte ouvrière:

- la classe ouvrière peut étendre sa lutte, par elle-même sans recours à aucun appareil syndical ;

- seule, la force que donne cette extension peut faire reculer la puissance de 1'Etat.

Un an d'isolement international du mouvement en Pologne à3 en outre, démontré que la lutte ouvrière ne peut développer sa pleine puissance qu'en se généralisant par-delà les frontières nationales.

En ce sens, la perspective tracée au début des années 80 par la lutte en Pologne c'est celle de la généralisation au niveau international. Cette perspective dépend fondamentalement de l'action du prolétariat d'Europe occidentale, du fait de son nombre, de sa puissance, de son expérience, et…. de sa vie divisée en une multitude de petites nations. Elle ne s'y concrétise pas du jour au lendemain. Une telle généralisation sera inévitablement précédée de toute une série de luttes à l'échelle locale, voire "nationale", expériences qui seules pourront en démontrer dans la pratique, le caractère vital, indispensable.

Les récentes luttes des ouvriers en Belgique et en Italie ont toutes deux vu se manifester nettement des tendances spontanées à l'extension. Le prolétariat européen se prépare effectivement à suivre le chemin ouvert en Pologne en août 1980. Mais il lui faut certainement encore développer sa propre expérience de lutte pour y parvenir. D'autant plus que sur ce chemin, il trouve et trouvera devant lui le barrage systématique des organisations syndicales et des forces politiques de la gauche de la bourgeoisie.

LA GAUCHE DANS LES RANGS OUVRIERS

Le mouvement en Pologne en 1981, en Belgique en 1982 illustre concrètement comment les forces radicales de la gauche bourgeoise peuvent parvenir à détourner et conduire dans des impasses les poussées ouvrières vers la généralisation.

Au moment de l'établissement de l'état de guerre en Pologne, les conséquences de l'isolement international du mouvement apparurent dans toute leur violence. La nécessité de faire appel aux ouvriers des autres pays apparaissait comme une question cruciale. "Solidarnosc" et ses tendances radicales surent détourner cette nécessité vers des appels...aux gouvernements de la bourgeoisie occidentale (voir les banderoles de décembre 1981 aux portes des chantiers de Szczecin).

En Belgique, lorsque dans les assemblées des sidérurgistes des différentes villes en grève se sont manifestées de plus en plus de critiques aux directions syndicales et des poussées vers une unification directe et l'extension de la lutte, les tendances radicales du syndicat ont su prendre la tête de ces mouvements et les canaliser dans des actions "unifiées" sous le contrôle des centrales syndicales soigneusement isolées de tous les autres secteurs de la classe ouvrière.

Le prolétariat, jusqu'à son émancipation définitive, trouvera devant lui, dans ses rangs, ces habiles forces de la classe dominante. Mais poussé par la nécessité de réagir à l’attaque du système en crise, il apprend et apprendra à les contrer et à les détruire de la même façon qu'il a tout appris : par l’expérience de la lutte.

Il faudra, certainement, encore beaucoup de combats, de défaites partielles, momentanées, pour que la classe ouvrière parvienne à prendre systématiquement ses affaires en main et aller vers la généralisation. C'est un processus qui se déroule à l’échelle mondiale et dans lequel, constamment, les luttes ouvrières, comme dit Marx, "reviennent sur ce qui semble accompli pour le recommencer à nouveau".

VERS LA REPRISE DES LUTTES

Les hésitations, les reculs momentanés sont inévitables dans le développement de la lutte d'une classe exploitée. Ce Qu'il faut comprendre c'est qu'au travers de ses hauts et ses bas, la tendance générale de la lutte ouvrière depuis 15 ans, renforcée avec l'entrée dans les années 80, va dans le sens d'un dégagement de l'idéologie dominante, vers des heurts de plus en plus violents avec les forces de gauche du capital et vers la généralisation des combats.

Le développement de la crise économique est devant nous. Ses effets, l'attaque qu'ils constituent contre la classe ouvrière mondiale, iront s'accentuant, contraignant les prolétaires à hisser leur combat à des niveaux de plus en plus élevés, globaux, généraux.

Le chômage, effet principal de la crise, qui frappe les ouvriers comme une des pires formes de répression (qu'il soit effectif le ou sous forme de menace) peut, momentanément constituer un facteur de frein à la lutte. En mettant les ouvriers en concurrence entre eux pour les postes de travail, il peut rendre plus difficile l'unification du prolétariat. Mais il ne peut l'empêcher. Au contraire la lutte contre les licenciements, contre les conditions de vie des chômeurs constituera une des bases luttes ouvrières à venir. Ce qui en un premier temps peut constituer un frein 'se' transformera en accélérateur contraignant les ouvriers, chômeurs et non chômeurs, à envisager leur lutte de façon toujours plus générale, à assumer toujours plus le contenu politique, social et révolutionnaire de leur combat.

La gravité même de la crise du système, son ampleur poussent les luttes ouvrières à, comme le disait Marx, " reculer constamment à nouveau devant 1 ' immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soi t créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles mêmes crient "Hic Rhodus, tic saita."

R. V.

"F.ENGELS DIT QUE LA VICTOIRE DEFINTIVE DU PROLETARIAT SOCIALISTE CONSTITUE UN BOND QUI FAIT PASSER L'HUMANITE DU REGNE DE L'ANIMALITE A CELUI DE LA LIBERTE. MAIS CE "BOND" N'EST PAS ETRANGER AUX LOIS D'AIRAIN DE L'HISTOIRE, IL EST LIE AUX MILLIERS DE MAILLONS DE L'EVOLUTION QUI LE PRECEDENT, EVOLUTION DOULOUREUSE ET ËIEN TROP LENTE. ET CE BOND NE SAURAIT ETRE ACCOMPLI SI, DE L'ENSEMBLE DES PREMISSES MATERIELLES ACCUMULEES PAR L'EVOLUTION, NE JAILLIT PAS L'ETINCELLE DE LA VOLONTE CONSCIENTE DE LA GRANDE MASSE POPULAIRE JAMAIS LA VICTOIRE DU SOCIALISME NE TOMBERA DU CIEL COMME LE FATUM ANTIQUE, CETTE VICTOIRE NE PEUT ETRE REMPORTEE QUE GRACE A UNE LONGUE SERIE D'AFFRONTEMENTS OPPOSANT LES FORCES ANCIENNES AUX NOUVELLES, AFFRONTEMENTS AU COURS DESQUELS LE PROLETARIAT INTERNATIONAL FAIT SON APPRENTISSAGE (...) ET TENTE DE PRENDRE EN MAIN SES PROPRES DESTINEES, DE S'EMPARER DU GOUVERNAIL DE LA VIE SOCIALE. (...)

LA CLASSE OUVRIERE NE DOIT JAMAIS AVOIR PEUR DE REGARDER LA VERITE EN FACE, MEME SI CETTE VERITE CONSTITUE POUR ELLE L'ACCUSATION LA PLUS DURE, CAR SA FAIBLESSE N'EST QU'UN ERRE- MENT ET LA LOI IMPERIEUSE DE L'HISTOIRE LUI REDONNE LA FORCE, LUI GARANTIT SON SUCCES FINAL."(Rosa Luxembourg, "La crise de la social-démocratie")

[1] [6] "Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter". Proverbe latin inspiré d'une fable d'Esope qui signifie : c'est le moment de montrer ce dont on est capable.

[2] [7] Il n'est pas toujours aisé dé déterminer de façon précise des périodes dans l'histoire. Il n'y a pas une simultanéité stricte de la crise sociale dans tous les pays. Suivant le développement économique, suivant la situation géographique, suivant les conditions politiques caractérisant telle ou telle zone de la planète, les tendances générales internationales de la lutte de classe s'y manifesteront plus ou moins rapidement avec plus ou moins d'ampleur et d'intensité. En ce sens, dire "Telle année marque la fin de la période de repli de la classe et commence une période de reprise" ne veut pas dire que l'année en question tous les ouvriers du monde ont brisé leur atomisation pour engager le combat. Ce dont il s'agit, c'est de déterminer des points de repère indispensables pour dessiner les tendances générales du mouvement mondial. Par ailleurs, la vie de la lutte de classe dans les pays les plus industrialisés qui concentrent les forces les plus nombreuses et les plus expérimentées du prolétariat et de la bourgeoisie a inévitablement une place prépondérante dans la détermination de telles périodes.

[3] [8] Le taux de chômage moyen des pays industrialisés du bloc occidental tourne autour de 3% à la fin des années 60; (il dépasse aujourd'hui les 10%). En 1974 il n'a augmenté que de 1 ou 2 points. En 1975, année la plus noire de la récession de 74-75 il est autour de 5% en moyenne.

[4] [9] Entre 1968 et 1975 l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, passe de 4,2 à 9,1 aux USA, de 5,3 à 11,8 au Japon, de 2,9 à 6% en Allemagne, de 4,1 à 11,3% dans l'ensemble de l'OCDE.

[5] [10] Il nous a souvent été reproche par certains de nos critiques d'avoir une vision machiavéliste de l'histoire lorsque nous parlons de telles campagnes. Nous avons longuement répondu à cette question dans les articles "Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie" dans le n°31 (4e trimestre 82) de cette revue. Pour ceux qui ont la mémoire courte rappelons que de telles campagnes n'ont rien de nouveau. Dès la fin de la Seconde guerre mondiale, dans la période de la "guerre froide", les deux nouvelles puissances militaires qui se partageaient le monde devaient se livrer à de gigantesques campagnes idéologiques internationales au sein de leur bloc pour incruster dans le cerveau des populations les nouvelles alliances impérialistes: les ennemis d'hier étaient devenus alliés, et les alliés ennemis. 40 ans après il serait candide de croire que la bourgeoisie serait devenue, aujourd'hui, moins manipulatrice.

Géographique:

- Pologne [11]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [12]

Où en est la crise?

- 2429 reads

LE CHOMAGE DANS LES ANNEES 30

Après une progression du chômage foudroyante qui s'est traduite, notamment aux Etats-Unis, par une situation sociale explosive, la mise en oeuvre des politiques de relance par l'Etat a permis de faire régresser le nombre des sans-emploi jusqu'à l'ouverture de la guerre. De plus la mise en place de systèmes d'allocation pour les chômeurs et d'aides sociales diverses constitue pour un prolétariat encore marqué par l'écrasement sanglant de la révolution, le piège qui va permettre à la bourgeoisie de désamorcer la bombe politique que constitue un fort taux de chômage au coeur du capitalisme industriel.

Source: A.Madisson, « Economic Grouth ».

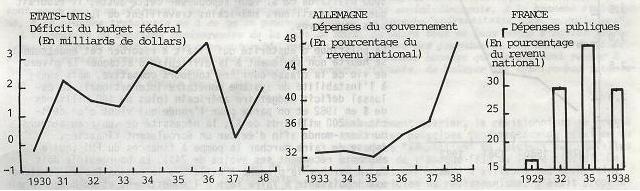

LE POIDS DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE DES ANNEES 30

L'Etat prend une part de plus en plus importante dans l'économie nationale que ce soit par l'économie de guerre comme en Allemagne, le New Deal aux Etats-Unis, ou les nationalisations du Front Populaire en France. L'Etat s'endette, cela permet de retarder les effets de la crise qui rejaillit. Ce répit permet une politique d'embrigadement du prolétariat dans la guerre derrière les illusions de l'Etat social: national-socialiste, stalinien et derrière le Welfare-State démocratique.

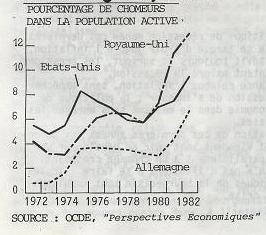

LE CHOMAGE AUJOURD'HUI

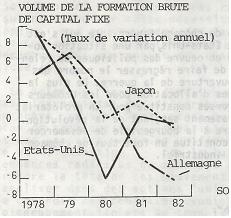

La progression du chômage suit une courbe différente aujourd'hui de celle de la grande crise des années 30. La progression est lente mais croît régulièrement durant toutes les années 70. Le début des années 80 montre une flambée de la progression. Plus de 11 millions de chômeurs aux USA, plus de 3 millions en GB, plus de 2,5 millions en RFA. Pour l'ensemble des 24 pays de l'OCDE c'est un total de 32 millions de chômeurs (comme si plus personne ne travaillait en RFA, en Belgique et aux Pays-Bas). De ce point de vue la situation est inverse de celle des années 30. La crise se développe sur l'usure (qui se traduit par une inefficacité croissante) des mesures qui avaient permis à la bourgeoisie de faire face à la crise de 29. Le chômage se développe inexorablement et de plus en plus vite, tandis que les aides sociales, elles, diminuent. La situation sociale va devenir de plus en plus explosive. L'emploi ne va pas se développer alors que les investissements chutent.

LA CHUTE DES INVESTISSEMENTS

L'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé les marchandises produites, le sous-emploi du potentiel productif qui en résulte, poussent la bourgeoisie à réduire ses investissements industriels et à destiner une part croissante de ses capitaux à la spéculation (monnaies, or, matières premières). Elle est conduite à concentrer l'essentiel de ses investissements dans la recherche de la compétitivité par une mécanisation, une automation intensives. Ce qui, de fait, supprime beaucoup plus d'emplois qu'il n'en est créé . Même une hypothétique relance -dont on parle tant- ne ferait qu'accélérer cette tendance. Le chômage, dans ces conditions, ne peut que s'accroître.

Source : OCDE, "Perspectives Economiques", déc.82

L’ENDETTEMENT MONDIAL

La politique de relance se fonde sur l'endettement de l'Etat. Au début des années 30, cette politique était nouvelle : l'Etat n'était pas encore surendetté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les USA, qui ont été le moteur des relances successives dans les années 70 se sont surendettés à l'extrême : la dette publique et privée avoisine un total de 5000 milliards de $. Pour rembourser cette dette, il faudrait que les travailleurs américains travaillent de 1,5 à 2 ans sans être payés.

La politique d'austérité qui visait à résorber cet endettement se heurte non seulement à la difficulté d'attaquer le niveau de vie de la classe ouvrière toujours combative, mais aussi à l'instabilité du système monétaire international. Le colossal déficit budgétaire américain (plus de 100 milliards de $ en 1982 et on parle pour l'année qui vient d'un déficit de 200 milliards de $), la nécessité de venir au secours du tiers-monde afin d'éviter un écroulement financier, impose de faire marcher la pompe à finances du FMI (qui a augmenté récemment ses avoirs de 74%). La bourgeoisie doit faire marcher la planche à billets : la potion Reagan-Tchatcher est impuissante à faire face à l'endettement et au danger d'une relance de l'inflation qui menace. La relance ne peut être qu'une relance de l'inflation.

Source : OCDE, id.

UNE INFLATION TOUJOURS PRESENTE

Pour justifier la politique de récession menée ces dernières années, la bourgeoisie se targue d'avoir jugulé l'inflation. En fait, l'inflation sévit toujours et surtout, les pressions inflationnistes augmentent malgré la récession.

La politique de relance relance l'inflation, sans empêcher la tendance à la récession de s'imposer ; la politique de récession plonge l'économie dans le marasme sans enrayer les tendances inflationnistes.

La baisse de l'inflation de ces dernières années est momentanée ; les années qui viennent vont voir se développer une inflation croissante parallèlement à un chômage croissant.

La classe ouvrière n'a pas d'illusions à se faire : toutes les politiques économiques de la bourgeoisie sont impuissantes à faire face à la crise.

Source : OCDE, id.

Récent et en cours:

- Crise économique [13]

Cent ans après la mort de Marx : l'avenir appartient au marxisme

- 3099 reads

Karl Marx est mort le 14 mars 1883. Il y a donc un siècle que s'est tu celui que le mouvement ouvrier considère comme son théoricien le plus important.

Cet anniversaires la bourgeoisie -cette classe que Marx a combattue sans relâche toute sa vie et qui le lui a bien rendu- s'apprête à le célébrer à sa façon en déversant de nouveaux tombereaux de mensonges sur Marx et son oeuvre.

Suivant sa coloration, les intérêts plus particuliers qu'il a charge de défendre ou sa place spécifique dans l'appareil de mystification, chaque secteur bourgeois y va de sa petite spécialité.

Ceux pour qui Marx était "un être malfaisant", une sorte "d'incarnation du mal, une créature du démon", ont pratiquement disparu. De toute façon ils sont les moins dangereux aujourd'hui.

Par contre, il en reste bon nombre pour qui Marx, "au demeurant un homme très intelligent et cultivé, s'est complètement trompé" ; une variante de ce mensonge consistant à affirmer que : "Si l'analyse de Marx était valable au I9ème siècle, elle est aujourd'hui complètement dépassée".

Cependant, les plus dangereux ne sont pas ceux qui rejettent explicitement les apports de Marx. Ce sont ceux qui s'en réclament, qu'ils appartiennent à la branche social-démocrate, à la branche stalinienne, à la branche trotskyste ou à ce qu'on pourrait appeler la branche "universitaire" les "marxologues".

A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marx, on verra tout ce beau monde s'agiter fébrilement, faire du bruit, parler avec autorité, envahir les colonnes des journaux et les écrans de télévision. Il revient donc aux révolutionnaires, et c'est là le véritable hommage qu'ils puissent rendre à Marx et à son oeuvre, de réfuter ces mensonges abondamment diffusés, de balayer les dithyrambes intéressés pour rétablir la simple vérité des faits.

MARX DEPASSE ?

Marx découvrit le profond secret du mode de production capitaliste : le secret de la plus-value appropriée par les capitalistes grâce au travail non payé des prolétaires. Il montra qu'au lieu de s'enrichir par son travail, le prolétaire s'y appauvrissait, que les crises devenaient de plus en plus violentes parce que le besoin de débouchés s'accroissait tandis que le marché mondial se rétrécissait davantage. Il s'attacha à montrer que le capitalisme, en vertu de ses propres lois, court à sa perte et crée avec une nécessité d'airain les conditions de l'instauration du communisme. Etant venu au monde couvert de sang et de boue, s'étant nourri en cannibale de la force de travail des prolétaires, le capitalisme quitterait la scène dans un cataclysme.

C'est pour cette raison que, depuis un siècle, la bourgeoisie s'est employée à combattre les idées de Marx. Des légions d'idéologues ont fait tentative sur tentative pour anéantir sa pensée. Des professeurs, des savants, des prédicateurs ont fait de la "réfutation" de Marx leur métier. Par ses écoles, ses universités, la bourgeoisie a dirigé un feu nourri contre Marx. A l'intérieur même du mouvement ouvrier, le révisionnisme se dressa contre les principes fondamentaux du marxisme au nom d'une "adaptation" de celui-ci aux nouvelles réalités de l'époque (fin du 19ème siècle). Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Bernstein, le théoricien du révisionnisme, s'était proposé d'attaquer le marxisme sur deux points fondamentaux :

- le capitalisme aurait découvert le moyen de surmonter ses crises économiques catastrophiques;

- l'exploitation de la classe ouvrière pourrait s'atténuer progressivement jusqu'à disparaître.

Ce sont ces deux idées essentielles que la bourgeoisie a agité frénétiquement chaque fois que la situation économique du capitalisme a semblé s'améliorer permettant la distribution de quelques miettes à la classe ouvrière. Ce fut notamment le cas dans la période de reconstruction qui a suivi la seconde guerre mondiale où l'on a pu voir les économistes et les politiciens prédire la fin des crises. Ainsi, le prix Nobel d'économie Samuelson s'exclamait dans son livre "Economies" (p.266) : "tout se passe aujourd'hui comme si la probabilité d'une grande crise- d'une dépression profonde, aiguë et durable comme il a pu s'en produire en 1930, 1870 et 1890 se trouvait réduite à zéro".

De son côté, le président Nixon n'avait pas peur de déclarer, le jour de son "inauguration" (janvier 1969) : " Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue".

Ainsi, jusqu'au début des années 70, c'est avec beaucoup d'autorité que se sont exprimés ceux pour qui "Marx est dépassé" ([1] [14]).

Depuis, les clameurs se sont tues. Inexorablement la crise se déploie. Toutes les potions magiques préparées par les prix Nobel des différentes écoles ont échoué et ont même aggravé le mal. Pour le capitalisme l'heure est aux records : record d'endettement, du nombre de faillites, de la sous-utilisation des capacités productives, du chômage. Le spectre de la grande crise de 29 revient hanter la bourgeoisie et ses professeurs appointés. Leur optimisme béat a fait place à un noir pessimisme et au désarroi. Il y a déjà quelques années, le prix Nobel Samuel son constatait avec détresse "la crise de la science économique" qui se révélait incapable d'apporter des solutions à la crise. Il y a un an et demi, le prix Nobel Friedmann avouait "qu'il n'y comprenait plus rien". Plus récemment, le prix Nobel Von Hayek constatait que le "krach est inévitable" et qu'il n'y a rien à faire".

Dans la postface de la 2ème édition allemande du Capital, Marx constatait que la "crise générale, par l'universalité de son champ d'action et l'intensité de ses effets, allait faire entrer la dialectique dans la tête même aux tripoteurs qui avaient poussé comme champignons" à l'occasion d'une phase de prospérité du capitalisme. Ces spécialistes du tripotage que sont les économistes en font une nouvelle fois l'expérience : la crise qui se déchaîne aujourd'hui commence à les rendre intelligents. Ils commencent à comprendre, à leur grand effroi, que leur "science " est impuissante, qu'il n'y a "rien à faire" pour sortir leur cher capitalisme du gouffre.

Non seulement Marx n'est pas "dépassé" aujourd'hui, mais il est nécessaire d'affirmer bien net que jamais ses analyses n'ont été autant à l'ordre du jour.

Toute l'histoire du 20ème siècle est une illustration de la validité du marxisme. Les deux guerres mondiales, la crise des années 30 étaient la preuve du caractère insurmontable des contradictions qui assaillent le mode de production capitaliste. Le surgissement révolutionnaire des années 1917-23, malgré sa défaite, confirmait que le prolétariat est bien la seule classe révolutionnaire d'aujourd'hui, la seule force de la société capable de renverser le capitalisme, d'être le "fossoyeur" (suivant l'expression du Manifeste Communiste) de ce système moribond.

La crise aiguë du capitalisme qui se développe aujourd'hui balaye les illusions semées par la reconstruction du 2ème après-guerre. Illusions sur un capitalisme définitivement prospère, illusions sur la "coexistence pacifique" entre grands blocs impérialistes, illusions sur "l'embourgeoisement" du prolétariat et la "fin de la lutte de classes" comme Ta montré, dès mai 68, le ressurgissement historique de la classe ouvrière qui n'a fait que se confirmer depuis, notamment par les combats en Pologne en 1980. Une nouvelle fois se découvre dans toute sa clarté l'alternative indiquée par Marx et Engels : "Socialisme ou chute dans la barbarie".

Ainsi, le premier hommage qui soit rendu à la pensée de Marx au moment du centième anniversaire de sa mort nous vient des faits eux-mêmes : de la crise, de l'aggravation inéluctable des convulsions du capitalisme, du resurgissement historique de la lutte de classe. Quel meilleur hommage à celui qui écrivait en 1844 :

"La question de savoir si la pensée humaine peut prétendre à la vérité objective n'est pas une question de théorie mais une question pratique. C'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance, la matérialité de sa pensée".

(Thèses sur Feuerbach)

L'UTILISATION DE MARX CONTRE LA CLASSE OUVRIERE

Les grands révolutionnaires ont toujours été persécutés durant leur vie: leur doctrine a toujours été en butte à la haine ''la plus féroce, aux campagnes de mensonge et de diffamation les plus ineptes de la part des classes oppresseuses. Après leur mort on tente de les convertir en icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une auréole de gloire pour la consolation des classes opprimées et pour leur duperie, en même temps qu'on émascule la substance de-leur ''enseignement révolutionnaire, qu'on en émousse le tranchant, qu'on l'avilit".

Lénine "L'Etat et la Révolution"

Ces mots de Lénine écrits en 1917 contre la Social-Démocratie et notamment son "Pape", Karl Kautsky, se sont illustrés par la suite à une échelle que leur auteur était loin de soupçonner. Lui-même fut transformé après sa mort "en icône inoffensive" et cela au sens propre puisque sa momie est encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage.

La Social-Démocratie dégénérescente, celle qui en 1914 allait passer ouvertement aux côtés de la bourgeoisie, avait déjà beaucoup fait pour "émasculer" la pensée de Marx, pour la vider de tout contenu révolutionnaire. Si la première offensive contre le marxisme, celle de Bernstein à la fin du 19ème siècle, se proposait de "réviser" cette théorie, celle de Kautsky autour de 1910 se fit au nom de "l'orthodoxie marxiste". Par un choix judicieux de citations de Marx et Engels, on leur faisait dire l'exact contraire de leur pensée véritable. Il en fut ainsi notamment de la question de l'Etat bourgeois. Alors que depuis la Commune de Paris la nécessité de détruire celui-ci avait été affirmée clairement par Marx, Kautsky fit silence sur cette affirmation pour partir à la recherche de formulations qui pourraient accréditer l'idée opposée. Et comme les révolutionnaires, y compris les plus grands, ne sont pas à l'abri des ambiguïtés ou même des erreurs, Kautsky parvint à ses fins au grand bénéfice des pratiques réformistes de la Social-Démocratie, c'est-à-dire au grand détriment du prolétariat et de sa lutte.

Mais l'ignominie Social-Démocrate ne s'est pas arrêtée à une falsification du marxisme. Cette falsification, après avoir préparé la démobilisation totale du prolétariat face à la menace de guerre annonçait une trahison complète, un passage avec armes et bagages dans le camp bourgeois. C'est au nom du "marxisme" qu'elle sauta les pieds joints dans le sang et la boue de la première guerre impérialiste, qu'elle aida la bourgeoisie mondiale à colmater la brèche ouverte dans l'édifice croulant du capitalisme par la révolution de 1917, qu'elle a froidement fait assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ainsi que des milliers de spartakistes en 1919. En usurpant le nom de Marx, la Social-Démocratie a obtenu des fauteuils ministériels dans les gouvernements bourgeois, des postes de préfet de police, de gouverneur aux colonies. Au nom de Marx elle s'est faite le bourreau du prolétariat européen et des populations coloniales.

Cependant, aussi loin qu'ait pu aller la Social-Démocratie dans l'abjection elle fut dépassée sur tous les plans par le stalinisme.

Les falsifications sociales-démocrates du marxisme n'étaient encore rien à côté de celles que les staliniens devaient lui faire subir. Jamais idéologues de la bourgeoisie n'avaient fait preuve d'un tel cynisme pour déformer la moindre phrase et lui faire dire l'exact contraire de son sens véritable.

Alors que l'internationalisme, le rejet de tout chauvinisme, avait été la pierre angulaire tant de la révolution d'octobre 17 que de la fondation de l'Internationale Communiste, il revint à Staline et à ses complices d'inventer la théorie monstrueuse de la "construction du socialisme dans un seul pays". C'est au nom d'Engels et de Marx qui écrivait dès 1847 :

"La révolution communiste... ne sera pas une révolution purement nationales elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés….Elle est une révolution universelle"

(Principes du communisme) "Les prolétaires n'ont pas de patrie (Manifeste Communiste) ; c'est en leur nom que le parti, bolchevik dégénéré et les autres partis dits "communistes" appelèrent à la "construction du socialisme en URSS", à la défense de la "patrie socialiste" et plus tard à la défense de l'intérêt national, de la patrie, du drapeau dans leur pays respectif, A côté de l'hystérie chauvine des partis staliniens avant, pendant et au lendemain de la 2ème boucherie impérialiste, à côté des "A chacun son boche" et "Vive la France éternelle" (l'Humanité en 1944), le "jusqu'au-boutisme" des socialistes de 1914 en vint à faire pâle figure.([2] [15])

Ennemi de l'Etat (et de façon bien plus conséquente que l'anarchisme), ennemi de la religion, le marxisme est devenu entre les mains des staliniens une religion d'Etat, une religion de l'Etat. Alors qu'il jugeait incompatibles l'existence de l'Etat et celle de la liberté, qu'il considérait comme indissolublement liés l'Etat et l'esclavage, Marx est utilisé comme knout idéologique des pouvoirs en place en URSS et ses satellites, il est devenu le pilier porteur de l'appareil de répression policier. Alors qu'il entra dans la vie politique en luttant centre la religion considérée par lui comme "l'opium du peuple", Marx est récité tel un catéchisme par des centaines de millions d'éco1iers.

Alors que Marx voyait dans la dictature du prolétariat la condition de l'émancipation des exploités et de toute la société, c'est au nom de cette "dictature du prolétariat" que la bourgeoisie règne par la terreur la plus brutale sur des centaines de millions de prolétaires.

Après la vague révolutionnaire du 1er après-guerre, la classe ouvrière a subi la plus terrible contre-révolution de son histoire. Le principal fer de lance de cette contre-révolution, ce fut la "patrie socialiste" et les partis qui s'en réclamaient. Et c'est au nom de Marx et de la révolution communiste pour laquelle il avait lutté toute sa vie qu'a été menée cette contre-révolution avec ses dizaines de millions de cadavres des camps staliniens et du second holocauste impérialiste. Toutes les ignominies dans lesquelles s'était vautrée la Social-Démocratie, le stalinisme les a renouvelées, au décuple. ([3] [16])

MARX SAVANT OU MILITANT ?

La bourgeoisie n'en a pas eu assez de transformer Marx et le marxisme en symboles de la contre-révolution. Pour parachever son oeuvre, il lui fallait en faire également des disciplines universitaires, des sujets de thèse en philosophie, en sociologie, en économie. A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marx, à côté des socialistes et des staliniens, on verra donc s'agiter les "marxologues" (qui sont aussi souvent socialistes ou staliniens d'ailleurs). Quelle sinistre ironie : Marx qui avait refusé de faire carrière à l'université pour pouvoir se consacrer à la lutte révolutionnaire est mis au rang des philosophes, économistes et autres idéologues de la bourgeoisie.

C'est juste que dans beaucoup de domaines de la pensée, il y a un "avant" et un "après" Marx. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'économie : après l'énorme contribution de Marx à l'intelligence des lois économiques de la société, cette discipline fut complètement transformée. Mais on ne peut y voir un phénomène identique à celui de la découverte d'une grande théorie en physique par exemple. Dans ce dernier cas, la découverte est le point de départ de tout un progrès dans la connaissance (ainsi "l’après" Einstein constitue un approfondissement considérable dans la lecture des lois de l'univers). Par contre, les découvertes de Marx en économie n'inaugurent pas, pour les pontifes économistes de la bourgeoisie, des progrès dans cette discipline mais au contraire une énorme régression. A cela, il existe une raison très simple. Les économistes qui ont précédé Marx étaient les représentants intellectuels d'une classe qui portait avec elle le progrès historique, d'une classe révolutionnaire dans la société féodale : la bourgeoisie. Les Smith et les Ricardo, malgré leurs insuffisances, étaient capables de faire avancer la connaissance de la société parce qu'ils étaient les défenseurs d'un mode de production -le capitalisme- qui, à leur époque, constituait une étape progressive dans l'évolution de cette société. Face à l'obscurantisme propre à la société féodale, ils avaient besoin de déployer le maximum de rigueur scientifique que leur permettait leur époque.

Marx salue et utilise les travaux des économistes classiques. Cependant son objectif est complètement différent du leur. S'il étudie l'économie capitaliste ce n'est nullement pour tenter d'améliorer son fonctionnement mais pour la combattre et préparer son renversement. C'est pour cela qu'il n'écrit pas une "Economie politique" mais une "Critique de l'Economie Politique". Et c'est justement parce qu'il se situe de ce point de vue dans l'étude de la société bourgeoise, du point de vue de son renversement révolutionnaire, qu'il est capable d'en comprendre aussi bien les lois. Seule une classe qui n'a aucun intérêt à la préservation du capitalisme, le prolétariat, pouvait mettre à nu ses contradictions mortelles. Si Marx a fait faire un tel progrès à la connaissance de l'économie capitaliste, c'est avant tout parce qu'il était un combattant de la révolution prolétarienne.

Après Marx, tout nouveau progrès dans la connaissance de l'économie capitaliste ne pouvait se faire qu'à partir de ses découvertes et donc en partant du même point de vue de classe. Par contre, l'économie politique bourgeoise qui, par essence, se refusait un tel peint de vue, ne pouvait plus être que de l'apologétique, une discipline destinée à justifier par n'importe quel argument la conservation du capitalisme et incapable de ce fait de comprendre ses lois véritables. C'est pour cette raison que les économistes, même les plus huppés, font figure aujourd'hui de crétins.

Le marxisme est la théorie du prolétariat, il ne peut être une discipline universitaire. Seul un militant révolutionnaire peut être marxiste. Cette unité entre la pensée et l'action est justement un des fondements du marxisme. Elle s'exprime avec clarté dès 1844 dans les thèses sur Feuerbach et notamment dans la dernière :

"Jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières; il s'agit maintenant de le transformer". Certains ont voulu faire de Marx un pur savant enfermé avec ses livres et coupé du monde. Rien n'est plus étranger â la vérité. Lorsqu'un jour ses filles lui font subir un questionnaire (publié par Riazanov sous le nom de "Confession") et lui demandent quelle est son idée du bonheur, il répond : "la lutte". Et c'est bien la lutte qui est au centre de sa vie comme elle est au centre de la vie de tout militant révolutionnaire.

Dès 1842, alors qu'il n'a pas encore adhéré au communisme, il commence le combat politique contre l'absolutisme prussien à la rédaction puis à la tête de la "Gazette Rhénane". Par la suite, c'est un lutteur infatigable que les différentes autorités européennes expulsent d'un pays à l'autre des années durant jusqu'au moment (août 49) où il viendra se fixer définitivement à Londres. Entre temps, Marx a pris part directement aux combats de la vague révolutionnaire qui a secoué toute l'Europe en 1848-49. A ces combats il a participé avec sa plume à la tête de la "Nouvelle Gazette Rhénane", quotidien publié à Cologne entre juin 48 et mai 49 et dans lequel il avait investi toutes ses économies personnelles. Mais sa contribution la plus importante à la lutte du prolétariat, c'est au sein de la Ligue des Communistes qu’il l’a donnée. Car c'est une constante dans la démarche de Marx : contrairement à certains pseudo-marxistes d'aujourd'hui, il considère l'organisation des révolutionnaires comme un instrument essentiel de la lutte du prolétariat. Ainsi, le texte le plus célèbre et le plus important du mouvement ouvrier, le "Manifeste Communiste" rédigé par Marx et Engels en 1847, s'intitulait en fait "Manifeste du Parti Communiste" et constituait le programme de la Ligue des Communistes à laquelle avaient adhéré les deux amis quelques mois auparavant après "que fut éliminé des Statuts tout ce qui favorisait la superstition autoritaire" (Marx),

De même qu'il avait joué un rôle majeur dans le développement de la Ligue des Communistes, Marx prit une part prépondérante dans la fondation et la vie de l’A.I.T, c'est-à-dire la première grande organisation mondiale du prolétariat. C'est à lui que nous devons l'Adresse inaugurale et les statuts de TAIT ainsi que la plupart des textes fondamentaux de celle-ci, notamment l'Adresse sur la guerre civile en France écrite pendant la Commune de Paris. Mais sa contribution à la vie de l’AIT ne s'est pas limitée à cela. En fait, entre 1864 et 1872, il exerça une activité quotidienne et infatigable au sein du Conseil Général de l'Internationale dont il était le véritable animateur sans pour cela d'ailleurs en tirer une gloire quelconque. Sa participation à la vie de l’AIT lui prit des quantités énormes de temps et d'énergie qu'il ne put consacrer à l'achèvement de son travail théorique, Le Capital, dont le Livre I fut publié en 1867 et dont les autres livres ne furent publiés qu'après sa mort par Engels. Mais c'était un choix délibéré de sa part. Il considérait son activité militante au sein de l’AIT comme fondamentale parce que c'était T organisation vivante de la classe ouvrière mondiale, de cette classe qui en s'émancipant elle-même devait émanciper l'humanité. Comme Ta écrit Engels : "La vie de Marx sans l'Internationale aurait été comme une chevalière à laquelle il manquerait le diamant".

Par la profondeur de sa pensée et la rigueur de son raisonnement, par l'étendue de sa culture et sa quête infatigable de nouvelles connaissances, Marx ressemble incontestablement à ceux qu'on nomme les "savants". Mais ses découvertes ne furent jamais pour lui l'occasion de bénéficier ni d'honneurs et titres officiels, ni d'avantages matériels. Son engagement au côté de la classe ouvrière, et qui motivait l'énergie avec laquelle il mena son travail théorique, lui valut au contraire la haine et les attaques permanentes de la "bonne société" de son temps. Il lui valut également de se débattre la plus grande partie de sa vie contre une extrême misère matérielle. Comme l'écrivait son biographe Franz Mehring :

"Non seulement dans la pauvreté de son train de vie mais dans l'insécurité totale de toute son existence, Marx a partagé le sort du prolétariat moderne". Mais, à aucun moment, l'adversité de même que les plus cruelles défaites enregistrées par le prolétariat ne put le détourner de son combat.

Bien au contraire. Comme il l'écrivait-lui même à Johann Phi 1ipp Becker :

"...toutes les natures vraiment bien trempées une fois qu'elles se sont engagées sur la voie révolutionnaire, puisent continuellement de nouvelles forces dans la défaite, et deviennent de plus en plus résolues à mesure que le fleuve de l'histoire les emporte plus loin".

ETRE MARXISTE AUJOURD'HUI

Dans l'histoire de la pensée humaine, il n'y a pas de maître qui n'ait été involontairement trahi par l'un ou l'autre de ses disciples. Marx n'a pas échappé au sort commun qui,, de son vivant même, vit sa méthode d'analyse du réel se transformer en facile passe-partout. Par avance, il avait décliné toute responsabilité pour l'usage édulcoré qu'en faisaient certains sociaux-démocrates. A la place d'une scolastique morte, il entendait que ceux-ci étudient une société en constante évolution à l’aide d'une méthode et non qu'ils utilisent à tort et à travers chacune de ses paroles comme une loi invariante.

Chercher chez Marx des solutions toutes faites à transplanter artificiellement d'une époque révolue à une époque nouvelle, c'est figer une pensée toujours en éveil et aiguillonnée par le souci de rester une arme critique en une rêche cristallisation. Ainsi, plutôt que d'accepter sans examen tout ce qui vient de Marx, le marxiste d'aujourd'hui doit déterminer exactement ce qui continue à servir la lutte de classe et ce qui a cessé d'avoir cette fonction. Une série de lettres t d'Engels à Sorge (1886-1894) invite à se préserver de la bigoterie car, d'après les propres termes du co-auteur du "Manifeste Communiste" et de "L'Idéologie Allemande", Marx ne prétendit jamais construire une théorie rigide, une orthodoxie. Dans le rejet d'un doctrinarisme dit "invariant", il y a, de notre part, le rejet d'un contresens absolu : une théorie vraie de toute éternité, Verbe qui engendre l'action et qui n'attend plus que des catéchumènes pour devenir Action.

Cette "invariance" ne se trouve nulle part dans l'oeuvre de Marx car elle est incapable de distinguer le transitoire du permanent*. Ne correspondant plus aux situations nouvelles et multiformes elle est disqualifiée comme méthode d'interprétation des faits. Sa vérité est trompeuse, malgré les rodomontades qui l'accompagnent.

"De telles idées n'ont d'intérêt que pour "une classe rassasiée qui se sent à son aise "et se voit confirmée dans la situation pré-"sente. Elles ne valent rien pour une classe "qui lutte et s'efforce de progresser et que "la situation atteinte laisse nécessairement "insatisfaite". Korsch "Au coeur de la conception matérialiste".

Etre marxiste aujourd'hui ce n'est donc pas se réclamer à la lettre de chacun des écrits de Marx. Cela poserait d'ailleurs de sérieux problèmes dans la mesure où Ton trouve dans l'oeuvre de

Marx nombre de passages qui se contredisent. Ce n'est nullement d'ailleurs la preuve d'un manque de cohérence dans sa pensée : même ses adversaires ont reconnu au contraire l'extraordinaire cohérence de sa démarche et de son oeuvre. C'est en réalité la marque du fait que sa pensée était vivante, qu'elle était constamment en éveil et à l'écouta du réel et de l'expérience historique. A l'image des "révolutions prolétariennes (qui).. "se critiquent elles-mêmes constamment, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent "impitoyablement les hésitations et les faiblesses. .. de leurs premières tentatives". (K. Marx le 18 Brumaire), Marx n'a jamais hésité à remettre en question ses analyses antérieures. Ainsi, dans la préface à l'édition allemande du Manifeste Communiste de 1872, il reconnaît qu' "il ne faut pas attribuer trop d'importance "aux mesures révolutionnaires énumérées à la "fin du chapitre II. Ce passage serait, à "bien des égards, rédigé tout autrement aujourd'hui.. .La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se "contenter de prendre possession telle quelle "de la machine d'Etat et de la faire fonctionner pour ses propres fins. " Cette démarche est celle des véritables marxistes...C'est celle de Lénine qui en 1917 combat les mencheviks qui s'appuyaient sur la lettre de Marx pour soutenir la bourgeoisie et s'opposer à la révolution prolétarienne en Russie. C'est celle de Rosa Luxemburg qui, en 1906, se heurte aux bonzes syndicaux qui condamnaient la grève de masse en se basant sur un texte de Engels de 1873 écrit contre les anarchistes et leur mythe de "la grève générale". Sa défense de la grève de masse comme arme essentielle de la lutte prolétarienne dans la nouvelle période c'est justement au nom du marxisme qu'elle la conduit :

"Si donc la Révolution russe rend indispensable une révision fondamentale de l'ancien point de vue marxiste à l'égard de la grève de masse, ce n'en sont pas moins les méthodes et les points de vue généraux du marxisme qui, sous une nouvelle forme, en sortent vainqueurs. .." ( Grève de masse, Parti,Syndicats). Etre marxiste aujourd'hui c'est utiliser "les méthodes et les points de vue généraux du marxisme" dans la définition des tâches fixées au prolétariat par la nouvelle période ouverte dans la v vie du capitalisme avec la première guerre mondiale : la période de décadence de ce mode de production.

C'est en particulier dénoncer tout syndicalisme avec la même démarche qui conduisait Marx et l'A.I.T. à encourager la syndicalisation des ouvriers. C'est combattre toute participation au Parlement et aux élections avec le même point de vue qui animait le combat de Marx et Engels contre les anarchistes et leur abstentionnisme. C'est refuser tout soutien aux prétendues luttes de "libération nationale" d'aujourd'hui en employant la même méthode que la Ligue des Communistes et l'A.I.T. faisaient leur pour comprendre la nécessité d'appuyer certaines luttes nationales de leur temps.

C'est rejeter la conception du Parti de masses pour la révolution future pour les mêmes raisons fondamentales qui faisaient de la première et la deuxième Internationales des organisations de masse.

Etre marxiste aujourd'hui, c'est tirer les enseignements de toute l'expérience du mouvement ouvrier, des apports successifs de la Ligue des Communistes, de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème Internationales et des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière lors de sa dégénérescence, afin d'en féconder les combats prolétariens que la crise du capitalisme a fait surgir à partir de 1968, et les armer pour le renversement du capitalisme.

RC/FM

"LE MARXISME N'EST PAS UNE CHAPELLE OU L'ON SE DELIVRE DES BREVETS D1 "EXPERTISE" ET DEVANT LAQUELLE LA MASSE DES CROYANTS DOIT MANIFESTER SA CONFIANCE AVEUGLE. LE MARXISME EST UNE CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE DU MONDE, APPELEE A LUTTER SANS CESSE POUR ACQUERIR DES RESULTATS NOUVEAUX, UNE CONCEPTION QUI N'ABHORRE RIEN TANT QUE LES FORMULES FIGEES ET DEFINITIVES ET QUI N'EPROUVE SA FORCE VIVANTE QUE DANS LE CLIQUETIS D'ARMES DE L'AUTOCRITIQUE ET SOUS LES COUPS DE TONNERRE DE L'HISTOIRE."

(Rosa Luxembourg. "L'accumulation du capital")

[1] [17]

Il

est important de signaler que les défenseurs avoués du système capitaliste ne

furent pas les seuls avocats de cette idée. Au cours des années 1950. et 60, on

a vu se développer, parmi des groupes et éléments se réclamant pourtant de la

révolution communiste, une tendance à la remise en cause des acquis essentiels

du marxisme. C’est ainsi que le groupe « Socialisme ou Barbarie » a

échafaudé, sous la conduite de son grand théoricien (allias Chailieu-Cardan),

une thèse sur la « dynamique du capitalisme »affirmant que Marx avait

fait simplement fausse route en tentant de démontrer le caractère insoluble des

contradictions économiques de ce système. Depuis, les choses sont revenues à

leur place : le professeur Castoriadis s'est distingué comme caution

"de gauche" de l’effort de guerre du Pentagone en publiant un livre

qui "démontre" que les USA ont un énorme retard sur l'URSS en matière

d'armements (!). D une façon toute naturelle, le rejet par Castoriadis du

marxisme lui a ouvert toutes grandes les porter de la bourgeoisie.

[2] [18] Il est clair que cela n'excuse en rien les crimes Sociaux-démocrates ou n'atténue leur gravité. Le prolétariat n'a pas à faire un choix entre la peste social-démocrate et le choléra stalinien. L'une et l'autre poursuivent le même but : la conservation du régime capitaliste avec des méthodes parfois différentes dues aux conditions particulières des pays où ils agissent. Ce qui fait du stalinisme un dépassement de la social-démocratie dans l'ignominie c'est la place extrême qu'il occupe dans le capitalisme décadent, dans son évolution vers sa forme historique de capitalisme d'Etat et le développement du totalitarisme étatique. Ce processus inexorable du capital nécessite dans les pays arriérés, où la bourgeoisie privée est moins développée et déjà sénile, une force politique particulièrement brutale capable d'instaurer de la façon la plus sanglante le régime du capitalisme d'Etat. Selon les pays, cette force politique se présente sous la forme du stalinisme qui, en plus d'exercer une oppression sanglante, prétend instaurer le capitalisme d'Etat au nom du "Socialisme", du "Communisme" ou du "marxisme" battant ainsi tous les records d'ignominie et de cynisme.

[3] [19] Avec leurs modestes moyens, les trotskystes ont emboîté le pas à leurs grands frères sociaux- démocrates et staliniens. C'est avec une véhémence exacerbée qu'ils se réclament de Marx et du marxisme (Ainsi, le Parti Communiste Internationaliste, tendance "lambertiste", a lancé une souscription pour republier la biographie de Marx écrite par Franz Mehring), alors que depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas manqué une occasion d'apporter un soutien "critique" aux ignominies staliniennes (résistance, défense de l'URSS, exaltation des prétendues "luttes de libération nationale", soutien des gouvernements de gauche).

Heritage de la Gauche Communiste:

Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - présentation

- 4136 reads

Ce texte d'Internationalisme est extrait d'une série d'articles publiés tout au long de l'année 1947, intitulée "Problèmes actuels du mouvement ouvrier". Dans ces articles, Internationalisme entend par "mouvement ouvrier" ou "mouvement révolutionnaire", les groupes et les organisations politiques. Il polémique contre l'activisme ambiant qui existe parmi les groupes qui voient, avec la fin de la 2ème guerre mondiale, la possibilité d'une répétition du processus révolutionnaire tel qu'il s'était déroulé à la fin de la 1ère guerre mondiale de 1917 à 1923.

Internationalisme analyse au contraire la fin de la 2ème guerre comme une défaite profonde pour la classe ouvrière internationale. Les conditions ne sont pas les mêmes qu'à la fin de la 1ère guerre mondiale ; la classe ouvrière a été physiquement et idéologiquement vaincue ; la survie du capitalisme a accentué la tendance au capitalisme d'Etat qui modifie les données pour la lutte de classe ; les conditions ne sont pas réunies pour une reprise générale de la lutte révolutionnaire.

Internationalisme combat le volontarisme des groupes qui mettent en avant la formation immédiate du parti, sans prendre en compte ces nouvelles données de la période, avec pour seul cadre politique une répétition à leur échelle microscopique des positions et des orientations du Parti bolchevik de la période révolutionnaire, sans un bilan de la défaite et des erreurs de ce parti. Ces groupes sont des scissions du trotskysme, mais surtout les fractions de la Gauche Communiste Internationale qui appuient la constitution d'un Parti Communiste Internationaliste (PCI) en Italie en 1943.

Poursuivant la critique qu'il faisait dès le moment de la constitution du PCI1, Internationalisme rappelle quelles sont les conditions de la constitution d'un parti. L'histoire du mouvement ouvrier montre que la naissance et le développement, tout comme la fin, la dégénérescence ou la trahison des organisations politiques du prolétariat (Ligue des communistes, AIT, 2ème Internationale, Internationale Communiste, Parti bolchévik), sont étroitement liés à l'activité de la classe ouvrière elle-même. Au sein de la classe ouvrière, un parti, c'est-à-dire une organisation capable d'influer sur le cours des événements de la lutte de classe de manière décisive, ne peut surgir que s'il s'exprime dans la classe une tendance à s'organiser et à s'unir contre le capitalisme, dans une montée de lutte de classe.

Cette tendance n'existe pas à la fin de la 2ème guerre mondiale. Les mouvements de grève de 1943 en Italie, les manifestations contre la faim en 1945 en Allemagne où l’on voit même parfois la police se retourner contre le pouvoir, sont circonscrites et isolées. S'ils attestent d'une combativité de classe que tous les groupes politiques reconnaissent, ils restent limités et prisonniers de l'idéologie et des forces d'encadrement de la bourgeoisie, partis de gauche et syndicats.

Pour Internationalisme, l'heure n'est certainement pas à la formation du parti. Contre ceux qui voient dans sa position un "défaitisme", un rejet de l'activité révolutionnaire. Internationalisme réaffirme que le débat n'est pas "construction du parti" ou "rien", mais quelles tâches pour les groupes révolutionnaires, et sur quel programme. Ce qui tient lieu de théorie est pour beaucoup un bavardage incohérent répétant les positions de l'Internationale Communiste comme si rien ne s'était passé depuis la période révolutionnaire et faisant le silence sur tous les débats d'avant la guerre.

On trouve à la constitution du PCI des éléments qui, comme Vercesi, récusaient pendant la guerre toute possibilité d'activité révolutionnaire, refusant de prendre position contre la guerre, théorisant la "disparition du prolétariat" pour aboutir à participer à des "comités antifascistes"2. On y trouve aussi beaucoup d'éléments qui n'avaient pas participé ni suivi le travail politique et théorique de la Gauche Communiste de 1'entre-deux-guerres et qui, à l'appel des anciens des années 20 restés à l'écart de ce travail comme Damen et surtout Bordiga, rejoignent les rangs du PCI, sans que jamais ne soient discutées les positions politiques de la Gauche.

Pour Internationalisme, qui se situe résolument dans la continuité de ce travail, il n'a jamais été question de rejeter la nécessité de l'activité révolutionnaire. Comme il le dit : "le cours de la lutte de classe ne se modifie pas par la volonté des militants, pas plus qu'il ne se modifie indépendamment de leur volonté".

Quelle activité, avec quelles méthodes ? Telle est la question qu'Internationalisme pose aux organisations révolutionnaires.

La "construction du parti" du PCI veut dire en fait se jeter dans un activisme sans principes, et le parti est un regroupement fait de bric et de broc, de tendances diverses, y inclus des groupes qui ont participé aux côtés de la bourgeoisie à la "résistance antifasciste".

Pour Internationalisme au contraire, il faut poursuivre un travail de fraction communiste, continuer le bilan de la vague révolutionnaire précédente en tirant les leçons de la défaite et de la période de guerre, assurer dans la mesure de ses moyens une propagande constante à contre-courant, entretenir le plus possible la confrontation et la discussion dans le milieu révolutionnaire nécessairement réduit dans les conditions de la période.

En 1947, Internationalisme peut déjà faire le constat de l'échec des divers groupes qui prennent leur propre agitation pour 1'activité de la classe depuis quelques années, ce qui entraîne la démoralisation et la dispersion de forces militantes immatures et hâtivement regroupées à qui on a fait miroiter, sans discussion aucune, des perspectives qui ne correspondent en rien à la réalité.

Des groupes qui ont scissionné avec le trotskysme abandonnent le marxisme, se disloquent. De 3000 membres environ que compte le PCI à ses débuts, celui-ci se trouve engagé dans un processus de défections massives et de dispersion. Des dirigeants de ce parti, des éléments des fractions française et belge qui l'appuie, loin de se rendre compte des causes réelles de ce phénomène, l'expliquent par une pirouette philosophique, la "transformation de la quantité en qualité" !

Contre cette aberration, Internationalisme explique ce qui se passe d'une part par l'incapacité à comprendre la période, mais aussi d'autre part par les méthodes défendues et en vigueur dans le PCI : le rejet du travail d'approfondissement politique et théorique par l'ensemble des militants.

Ces méthodes reposent sur la reprise d'une conception erronée de la lutte et de la prise de conscience de la classe, selon laquelle la conscience ne peut être apportée à la classe que "de l'extérieur". Cette conception, que Lénine dans "Que faire ?" reprit de Kautsky, ne voit pas la prise de conscience comme le fait de l'ensemble de la classe ouvrière, dont le parti en son sein est l'expression la plus claire et la plus décidée sur les moyens et les buts généraux du mouvement. Elle la voit comme le fait d'une minorité éclairée détentrice des connaissances théoriques qu'elle doit "importer" dans la classe.

Rapportée sur le plan du parti, cette conception amène à théoriser que seules des individualités particulières ont la capacité d'approfondir la théorie révolutionnaire, pour la distiller et la transmettre en quelque sorte "toute mâchée" aux membres de l'organisation.