Revue Internationale no 55 - 4e trimestre 1988

- 2944 reads

Editorial : les "paix" de l'été 88

- 2406 reads

L'intensification des préparatifs guerriers

L’été 1988 serait selon toute la presse du monde capitaliste l'été de la paix dans le monde, ou du moins de tous les espoirs de paix. Ce serait la paix entre l'Iran et l'Irak, en Angola et au Cambodge et bientôt en Afghanistan. Ce serait aussi le début d'un processus de désarmement des missiles nucléaires entre les deux têtes de bloc - les USA et l'URSS -, processus garant de la volonté réelle de paix de la part des dirigeants des deux principales puissances capitalistes du monde. Bref la perspective de la paix l'emporterait sur celle, supposée opposée, d'une 3ème guerre mondiale.

LE CAPITALISME, C'EST LA GUERRE

Une des principales positions de toujours de la théorie du prolétariat, du marxisme, est que, dans le capitalisme, la paix et la guerre ne sont pas contradictoires, ni ne s'excluent. Mais qu'elles sont deux moments de la vie même de ce mode de production, que la paix n'est que la préparation de la guerre. Malgré "l'été 88", malgré les accords de "désarmement" entre Reagan et Gortbachev, malgré toute la propagande pacifiste actuelle, l'alternative historique qui s'offre à l'humanité n'est pas paix ou guerre, mais reste toujours socialisme ou 3ème guerre impérialiste mondiale, socialisme ou barbarie. Plus exactement aujourd'hui : socialisme ou continuation et développement encore plus dramatique de la barbarie capitaliste.

Nous nous trouvons donc en face de deux thèses: celle de la propagande bourgeoise et celle de la théorie révolutionnaire du prolétariat. L'une contribue à essayer de maintenir l'ordre social actuel en tentant de développer l'illusion que la paix est possible dans le capitalisme. Pour la seconde, pour le marxisme: "la guerre est un produit nécessaire du capitalisme" (Lénine, "Le congrès socialiste international de Stuttgart", 1907), et: "L'humanité (...) est menacée de destruction. Il n'est plus qu'une force capable de la sauver, et cette force c'est le prolétariat." ("Plate-forme de l'Internationale communiste", 1919).

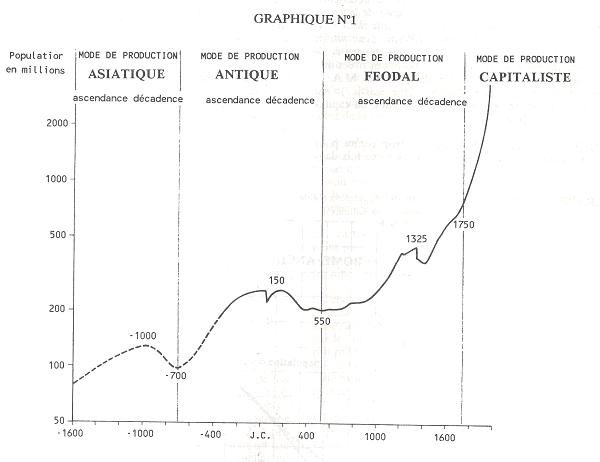

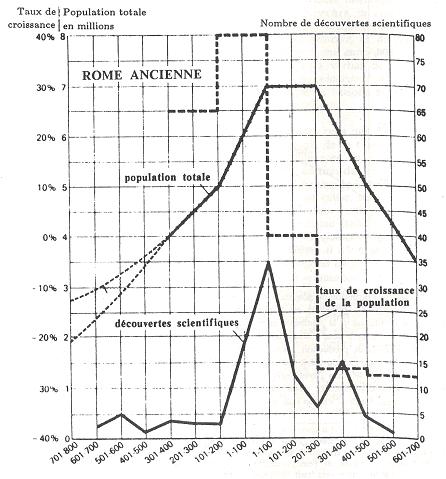

LA CRISE ECONOMIQUE IRREVERSIBLE DU CAPITALISME POUSSE A LA GUERRE IMPERIALISTE

Depuis 1945, l'antagonisme impérialiste entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est n'a cessé de s'exprimer dans des guerres (Corée, Indochine, Moyen-Orient, etc.). Mais aujourd'hui, l'impasse économique et la chute dans la crise, ne font qu'exacerber ces antagonismes et poussent le capitalisme à la fuite en avant dans la guerre, à l'éclatement d'une 3ème guerre mondiale.

"A partir du moment où cette crise ne peut trouver d'issue temporaire dans une expansion du marché mondial, la guerre mondiale de notre siècle exprime et traduit ce phénomène d'autodestruction d'un système qui, par lui-même, ne peut dépasser ses contradictions historiques." ("La guerre dans le capitalisme", Revue Internationale n°41, 1985).

C'est dans l'impossibilité pour le capitalisme en déclin d'éviter et de surmonter la crise économique que se trouve la base même de la guerre impérialiste, expression la plus haute de cette crise et de la décadence de ce mode de production lui-même.

LES "PAIX" DE L'ETE 88 : UNE ETAPE DE L'OFFENSIVE OCCIDENTALE

C'est la paix partout, clament les journaux et les télévisions: en Angola, au Cambodge, en Afghanistan, et surtout entre l'Irak et l'Iran. Et cela après les accords de désarmement entre les USA et l'URSS ([1] [1]). Selon les médias, la raison et la sagesse l'emporteraient. Gorbatchev et Reagan seraient touchés par la grâce pacifiste. Les dirigeants des principales puissances réussiraient à s'entendre pour dépasser l'antagonisme impérialiste qui menace le monde. Les bonnes volontés l'emporteraient donc sur les lois mêmes du capitalisme.

La preuve serait ainsi faite que le capitalisme n'est pas forcément la guerre comme le proclame le marxisme. Et pourtant nous continuons d'affirmer que c'est ce dernier qui a raison.

Essayons donc d'y voir de plus près. Ces différentes "paix" apparaissent toutes comme des "pax americana": l'armée russe quitte l'Afghanistan, les forces cubaines l'Angola, et les Vietnamiens le Cambodge. En fait, ces différents retraits russes sont le résultat du soutien économique et surtout, et de plus en plus, militaire des USA à la résistance afghane et à la guerre menée par l'Afrique du Sud et le mouvement de guérilla l'UNITA contre l'Angola. Tout comme c'est bien l'immense pression militaire et économique du bloc de l'Ouest qui a eu raison des ayatollahs iraniens dans le conflit avec l'Irak. Si raison il y a, c'est celle du plus fort, celle qui s'exprime sans ambiguïté par la présence de l'armada occidentale dans le golfe Persique et l'efficacité des missiles Stinger américains contre l'aviation russe en Afghanistan.

A la vérité, les différentes "paix" ne sont pas le produit de la raison, ni de la bonne volonté pacifiste, mais du rapport de forces actuel entre les deux blocs. Les "paix" de l'été 88 sont le produit de la guerre.

LES "PAIX" DE L'ETE PREPARENT LA GUERRE IMPERIALISTE

Produits de la guerre, les "paix" de l’été 88 préparent les guerres à venir vérifiant ainsi la thèse marxiste. Seule celle-ci permet de révéler la réalité cachée des conflits impérialistes et même bien souvent de prévoir leur issue. Voilà comment nous caractérisions en 1984 l'évolution des conflits impérialistes:

"Contrairement à la propagande assenée quotidiennement par tous les médias du bloc occidental, la caractéristique majeure de cette évolution consiste en une offensive du bloc américain contre le bloc russe. Celle-ci vise à parachever l’encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle a pour but d'expulser définitivement l'URSS du Moyen-Orient en réintégrant la Syrie au sein du bloc occidental. Elle passe par une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce majeure de son dispositif militaire. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise, en fin de compte, à étrangler complètement l'URSS; et à lui retirer son statut de puissance mondiale." (Revue Internationale n°36, 1er trimestre 1984, p.2).

Nous sommes en train de vivre l'aboutissement de la deuxième phase de cette offensive du bloc US contre l'URSS: la remise au pas de l'Iran alors qu'il y a déjà un certain temps que la Syrie manifeste sa réintégration dans le bloc occidental - première phase de cette offensive - en assumant le rôle du gendarme américain au Liban. Cette remise au pas de l'Iran va signifier le retour plus ou moins rapide de ce pays à la discipline du bloc de l'Ouest qui en avait fait le gendarme de l'Occident dans cette région du temps du Shah. Et pour cela, l'impérialisme US est tout disposé à laisser, le temps qu'il faudra, ses forces militaires dans le golfe Persique pour "aider" l'Iran à bien comprendre le rôle qui lui revient: exercer une pression directe sur la frontière sud de l'URSS.

Celle-ci, après son expulsion du Moyen-Orient, est maintenant pratiquement exclue de l'Afrique -sauf de l'Ethiopie mais pour combien de temps encore ?- avec les projets de retrait des forces cubaines de l'Angola et doit donc aussi retirer ses troupes d'Afghanistan. Cette offensive occidentale va se poursuivre en Indochine: nous le voyons déjà avec les projets de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge. Elle vise à retirer à l'URSS les dernières places fortes qu'elle détient encore en dehors de l'Europe.

Voilà où nous en sommes aujourd'hui.

L'UNIQUE PERSPECTIVE DU CAPITALISME : UNE 3ème GUERRE MONDIALE

Le succès de l'offensive américaine contre l'URSS signifie pour cette dernière une situation croissante d'isolement et d'affaiblissement de plus en plus critique. Elle va se retrouver de plus en plus acculée sur son glacis est européen et dans les faits, étranglée.

Si ce processus d'affrontements impérialistes entre le bloc de l’Ouest et de l'Est allait jusqu'à son terme, l'URSS se retrouverait dans la situation de l'Allemagne lors des deux premières guerres mondiales: contrainte en dernière instance, sous peine de mourir étouffée, de déclencher une 3ème guerre mondiale. Et cela malgré une situation économique et militaire extrêmement défavorable par rapport au rival de l'Ouest. Et cela malgré toutes les conséquences dramatiques pour l'avenir même de l'humanité avec les armements actuels. Car ce processus d'affrontements menant à la guerre est inhérent au capitalisme et ne peut être stoppé que par la destruction même de ce mode de production.

AUJOURD'HUI LE CAPITALISME C'EST LA CHUTE DANS LA MISERE, LA GUERRE ET LA BARBARIE

Pour l'instant ce processus menant sans doute à la destruction de la plus grande partie de l'humanité, sinon à sa disparition complète, ne peut se développer jusqu'à son terme. Nous allons y revenir.

Mais, il n'en demeure pas moins que le capitalisme continu de survivre, et tel un fruit trop mûr, de pourrir sur pied. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'alternative historique n'est plus "socialisme ou barbarie", mais socialisme ou continuation et développement de la barbarie capitaliste. Quatre-vingts ans de décadence historique marquée par une misère jamais vue encore dans l'histoire de l'humanité -en particulier les 2/3 des êtres humains souffrant de la faim !-, des massacres sans fin au cours de guerres ininterrompues -dont deux guerres mondiales avec des millions de morts- ont fait la preuve de l’obsolescence du mode de production capitaliste qui, porteur de progrès historique dans le passé, s'est transformé en une entrave et en un risque mortel pour le développement et la survie même de l'humanité.

Et, pour ceux qui douteraient de la validité de la thèse marxiste sur l'existence de la décadence du capitalisme, rappelons brièvement la réalité macabre du conflit sciemment provoqué, déclenché et entretenu par les USA et leurs alliés occidentaux entre l'Iran et l'Irak. Selon la presse (22/8/88): 1 200 000 morts dont 900 000 du côté iranien parmi lesquels un grand nombre d'enfants, de vieillards et même de femmes. Le nombre des blessés et des invalides est deux fois plus élevé encore. Inutile ici de revenir sur l'utilisation massive des gaz. L'économie de ces pays se retrouve dévastée: les dépenses d'armements des deux pays s'élevant à plus de 200 milliards de dollars tout comme le total des destructions.

Et toute cette horreur sans aucun "bénéfice" historique, économique, ni même territorial pour les deux belligérants sinon une place de choix assurée dans les conflits à venir!

Car, malgré les différents cessez-le-feu, ce n'est pas la paix qui attend les pays directement concernés. Qu'ils soient destinés ou non à servir de place forte d'un impérialisme -tel l'Iran-, c'est la guerre, la misère et la décomposition sociale qui vont se développer. Leur futur immédiat, c'est l'instabilité comme au Liban. Pour les pays africains et le Moyen-Orient en particulier, ainsi que pour l'Afghanistan, le Cambodge, l'Iran, etc., les "paix" de 88 sont un pas de plus dans la décomposition sociale, dans la famine et la misère, et dans les guerres interminables des différentes fractions et bandes locales. Pour ces pays, ce n'est pas la paix, c'est la "libanisation" qui s'annonce, le développement encore plus dramatique de la putréfaction économique et sociale du capitalisme.

Cette "libanisation" s'exprime en particulier dans l'explosion de massacres entre ethnies -dernier en date au Burundi où il y aurait 25 000 morts dans les affrontements entre les "Hutus" et les "Tutsis"- et aussi dans "l'explosion des nationalités" tout autant accompagnée de massacres comme avec les Sikhs en Inde, les Kurdes en Iran et en Irak, et même en URSS, en Azerbaïdjan. Ces conflits sont une des expressions de la décomposition croissante du tissu social dans tous les pays.

Toute cette horreur est la réalité du capitalisme décadent. La guerre et la décomposition sont les seules perspectives que cette société en putréfaction puisse offrir à l'humanité.

LE PROLETARIAT EST LE SEUL FREIN A LA GUERRE IMPERIALISTE

Nous avons affirmé précédemment que le processus de développement des antagonismes impérialistes entre l'Ouest et l'Est ne réussissait pas pour l'instant à se développer jusqu'à son terme apocalyptique. Malgré la profondeur de la crise économique et son accélération, malgré la constitution depuis 1945 des deux grands blocs impérialistes, malgré une économie dirigée principalement vers la production d'armement et par conséquent leur abondance, la 3ème guerre mondiale n'a toujours pas éclaté.

Certes, le temps travaille pour les USA. Cette puissance a pu attendre durant 8 ans de guerre l'épuisement de l'Iran pour sa remise au pas. Elle a adopté la même attitude en Afghanistan par rapport à l'URSS. Le bloc de l'Ouest peut se permettre, car c'est lui qui a l'initiative, de laisser s'épuiser l'URSS dans la course aux armements. D'autant que le bloc de l'Est se trouve dans une situation intérieure difficile. Tout particulièrement sa puissance dominante: l'URSS elle-même se trouve confrontée à "l'explosion des nationalités" -encore dernièrement dans les pays baltes- qui, nous l'avons vu, est une des expressions de la décomposition.

D'un autre côté, l'URSS est sur la défensive et assume de plus en plus mal le poids de l'économie de guerre et les frais de ces diverses occupations militaires. Elle cherche désespérément de l'air face à l'étouffement qui la guette et un répit pour pouvoir faire face et se préparer.

Mais ce n'est pas là la raison du non-déclenchement aujourd'hui du conflit mondial entre les deux blocs. Toutes les conditions sont réunies. Sauf une: l'adhésion et la soumission des populations et en tout premier lieu des ouvriers qui produisent l'essentiel de la richesse sociale et toutes les armes, et qui constitueraient les principaux contingents lors d'une guerre généralisée. Les ouvriers ne sont pas prêts aujourd'hui au sacrifice de leur vie dans une guerre. A l'heure où nous écrivons, au delà des particularités polonaises et de leurs limites propres, les grèves ouvrières en Pologne ([2] [2]) manifestent une fois de plus la combativité du prolétariat international et son refus d'accepter sans réaction les attaques économiques imposées par la crise et l'immense misère accompagnant inévitablement le développement de l'économie de guerre.

Cette combativité ouvrière s'est exprimée dans les luttes de ces dernières années pour la défense des conditions de vie et contre leur brutale et croissante détérioration, principalement en Europe Occidentale ([3] [3]). Elle constitue le frein et l'obstacle au développement du processus capitaliste à la guerre et à son aboutissement logique dans un 3ème conflit impérialiste mondial.

Beaucoup d'ouvriers individuellement, nombre de militants révolutionnaires et presque tous les groupes politiques du prolétariat, victimes de la propagande bourgeoise, désespèrent des luttes de la classe ouvrière et même certains vont jusqu'à nier leur existence ([4] [4]). Et face à la question pourquoi la guerre n'a-t-elle pas encore éclaté alors que toutes les conditions sur le plan objectif sont réunies, ces camarades désespèrent du marxisme et remettent alors en cause ses principes mêmes.

LE PACIFISME DESARME LA CLASSE OUVRIERE ET PREPARE LA GUERRE

La bourgeoisie, elle, ne doute pas de l'existence et du danger des luttes ouvrières. En lien avec la combativité ouvrière, elle sait aussi très bien que les populations civiles ne sont pas disposées aux sacrifices d'une guerre. C'est la raison d'être des campagnes de propagande pacifiste dirigées à l'Ouest comme à l'Est essentiellement contre les ouvriers.

Malgré toute sa puissance idéologique, l'Etat capitaliste US aurait aujourd'hui le plus grand mal à envoyer un corps expéditionnaire de 500 000 soldats du contingent sur un champ de bataille, comme à l'époque du Vietnam, sans susciter des réactions populaires, et sans doute ouvrières, très dangereuses. Et, même si ce n'est pas la première, une des raisons du retrait russe est aussi le mécontentement croissant parmi la population en URSS et même parmi la troupe comme on a pu s'en apercevoir lors des violents troubles qui ont eu lieu à l'occasion d'un rassemblement de plus de 8 000 parachutistes, anciens soldats d'Afghanistan, le 2 août dernier à Moscou (presse du 9/8/88).

Après les accords entre Reagan et Gorbatchev sur les euromissiles, et après les accords et les négociations concernant l'Afrique Australe, l'Iran et l'Irak, le Vietnam, la bourgeoisie internationale utilise le retrait de l'URSS de l'Afghanistan pour entretenir les illusions pacifistes au sein de la classe ouvrière. La "paix" imposée à l'Iran est aussi l'occasion de présenter la présence de l'immense flotte occidentale dans le golfe Persique comme une entreprise civilisatrice et pacificatrice en opposition au fanatisme islamiste des ayatollahs.

Ces campagnes pacifistes sont organisées aussi bien par les gouvernements, les médias, les partis de gauche et les syndicats. Elles ont pour but d'endormir la classe ouvrière en lui faisant croire que la paix est possible dans le capitalisme. Elles essayent ainsi d'empêcher la prise de conscience des dramatiques enjeux historiques actuels: révolution prolétarienne ou 3ème guerre mondiale.

"L'une des formes de mystification de la classe ouvrière est le pacifisme et la propagande abstraite de la paix. En régime capitaliste, et particulièrement à son stade impérialiste, les guerres sont inévitables." (Lénine, Résolution sur "Le pacifisme et la consigne de la paix" de la Conférence des sections du POSDR à l'étranger, mars 1915).

Et surtout, en faisant croire à l'opposition entre la guerre et la paix, le pacifisme au nom de la paix abstraite rejette dans ce mal absolu que serait la guerre, la lutte des classes, et plus particulièrement la lutte de la classe ouvrière et la perspective de la révolution prolétarienne. Le pacifisme veut mener la classe ouvrière à l'abandon de ses combats, à l'acceptation de l'exploitation, de la misère et des sacrifices croissants. Il veut rendre les ouvriers impuissants face au drame historique qui vient en les détournant du terrain de l'opposition aux attaques économiques croissantes du capital en crise.

Que la classe ouvrière ne cède pas aux sirènes du pacifisme et n'abandonne pas ses luttes pour gagner la paix. Elle n'y gagnerait que la défaite d'abord. Et ensuite la guerre généralisée.

Dans le capitalisme, la seule paix possible c'est celle des cimetières. Les "paix de l'été 88" préparent l'intensification de la guerre impérialiste. Et les campagnes pacifistes visent à masquer aux yeux des ouvriers cette monstrueuse réalité.

"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l’humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante: chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme. Ainsi nous vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx et Engels ont formulée pour la première fois, comme base scientifique du socialisme, dans le grand document qu'est le Manifeste communiste: le socialisme est devenu une nécessité historique." (Rosa Luxemburg, "Discours sur le programme du Parti Communiste d'Allemagne", 1/1/1919).

RL. 26/8/88

[1] [5] Sur le mensonge du désarmement et la réalité des accords sur les euro-missiles et du développement des armements, voir éditorial de notre Revue Internationale n°54.

[2] [6] Voir l'article suivant sur les grèves en Pologne dans ce numéro.

[3] [7] Sur la réalité et la signification des luttes ouvrières actuelles, voir les différents articles dans les numéros antérieurs de cette revue (éditorial du n° 53) et dans notre presse territoriale.

[4] [8] Voir dans ce numéro l'article "Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR".

Questions théoriques:

- Impérialisme [9]

Lutte de classe internationale : luttes ouvrières en Pologne

- 2641 reads

Une nouvelle fois le prolétariat de Pologne, face à une dégradation insupportable de ses conditions d'existence, a repris le chemin du combat de classe : ses luttes de la deuxième moitié du mois d'août 88, qui ont succédé à celles du printemps, sont les plus importantes depuis les combats de l'été 80. Une nouvelle fois la bourgeoisie a démontré son savoir-faire pour mener dans une impasse et défaire la combativité ouvrière, grâce à un remarquable partage des tâches entre gouvernement et forces d'"opposition" avec en tête "Solidamosc". Ces luttes sont un appel aux ouvriers de tous les pays, et particulièrement à ceux des pays les plus développés : par leur ampleur, leur détermination, leur combativité, mais aussi parce que seul le prolétariat des pays les plus avancés, et notamment celui d'Europe occidentale, est en mesure de montrer le chemin de la lutte contre les pièges et mystifications qui sont venus à bout des ouvriers de Pologne.

Pologne : 31 août 1980 - 31 août 1988 : à huit ans de distance, deux rencontres entre les autorités gouvernementales et des "représentants de la classe ouvrière" symbolisent l'évolution de la situation sociale et des rapports de force entre classes dans ce pays.

Du côté du gouvernement les acteurs ont changé, le ministre de l'intérieur de 88, Kiszczak, a remplacé le vice-Premier ministre de 80, Jagielski, mais le mandataire est toujours le même : le représentant suprême du capital national polonais. En face, par contre, c'est toujours le même Lech Walesa qui sert d'interlocuteur, mais en août 80 il est mandaté par l'organe que s'est donné la classe ouvrière au cours des grèves, le MKS (Comité de grève inter-entreprises), alors qu'aujourd'hui ce n'est pas la classe ouvrière en lutte qu'il représente mais lui aussi le capital national.

En août 80, la classe ouvrière, en un combat qui demeure à ce jour le plus important depuis la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 60, avait réellement réussi à faire reculer momentanément l'Etat bourgeois. Aujourd'hui, la formidable combativité qu'elle a manifestée depuis plusieurs mois, et tout particulièrement en ce mois d'août, a été dévoyée et bradée par de sordides manoeuvres entre ses ennemis notoires, le gouvernement et le parti au pouvoir (bien que ce dernier se dise toujours "Parti Ouvrier"), et l'organisation qui, malgré (ou plutôt grâce à) sa non existence légale, bénéficie encore de sa confiance : le syndicat "Solidarité".

Le 31 août 80, Lech Walesa n'était que le porte parole des ouvriers en lutte, lesquels pouvaient à chaque instant contrôler les négociations qu'il menait avec les représentants du gouvernement qui avaient été contraints de se rendre dans le bastion ouvrier du chantier naval "Lénine". Le 31 août 88, le même Lech Walesa a rencontré à huis clos, dans une villa gouvernementale des beaux quartiers de Varsovie, le ministre de l'intérieur, c'est-à-dire le spécialiste gouvernemental du "maintien de l'ordre" capitaliste, avec un seul objectif : rechercher le meilleur moyen de rétablir cet "ordre" remis en cause par les grèves ouvrières.

Le 31 août 80, Walesa appelle à la reprise parce que le pouvoir a donné satisfaction aux 21 revendications élaborées par les grévistes. Le 31 août 88, il met à profit la popularité dont il continue encore à jouir auprès des ouvriers pour leur demander qu'ils mettent fin à leur mouvement en échange de vagues promesses sur l'ordre du jour d'une "table ronde" où devrait être abordée la question du "pluralisme syndical", c'est-à-dire du pluralisme des organes destinés à encadrer la classe ouvrière et à saboter ses luttes. C'est d'ailleurs pour cela que, si le 1er septembre 80 l'ensemble des grévistes était retourné au travail avec le sentiment d'avoir gagné, cette fois-ci il a fallu à Walesa une bonne partie de la nuit pour convaincre le comité de grève inter-entreprises de Gdansk d'appeler à la reprise et toute une matinée pour obtenir des ouvriers du chantier "Lénine" qu'ils mettent fin à la grève, alors que dans d'autres villes la grève s'est poursuivie jusqu'à la venue du "pompier volant".

En bref, en août 80, la classe ouvrière avait remporté une victoire (provisoire certes, mais il ne peut en exister d'autre dans la période actuelle), en août 88 elle a subi une défaite.

Faut-il en conclure à un recul général de la classe ouvrière dans tous les pays ? Les derniers événements de Pologne sont-ils significatifs de l'évolution des rapports de force entre classes au niveau mondial ?

Rien n'est moins vrai. En réalité, les dernières luttes du prolétariat en Pologne constituent une confirmation éclatante de toute la perspective mise en avant par notre organisation depuis une vingtaine d'années : plus que jamais l'heure est au déploiement, à l'intensification du combat de classe dans la mesure même où ses conditions n'ont fait que se développer depuis son renouveau historique débuté il y a deux décennies.

L'AGGRAVATION INEXORABLE DE LA CRISE ECONOMIQUE ET L'INTENSIFICATION DES ATTAQUES CAPITALISTES

A l'origine des luttes ouvrières qui ont secoué la Pologne ces derniers mois se trouvent des attaques d'une brutalité incroyable contre le niveau de vie de la classe ouvrière. Ainsi, au début de l'année le gouvernement décide pour le premier de chacun des mois suivants, février, mars, avril, des trains de hausses massives sur les produits alimentaires, les transports, les services... Le taux d'inflation sur cette période se monte à 60%. Malgré les augmentations de salaires qui accompagnent ces hausses, la perte de revenus pour la population est de 20%. En un an, certains prix ont fait plusieurs fois la culbute : ainsi les loyers ont doublé, le prix du charbon a été multiplié par trois, celui des poires par quatre, celui des chaussures en toile pour enfants par cinq, et ce ne sont que des exemples parmi beaucoup d'autres. Par ailleurs, vue la pénurie (par exemple la viande, le lait pour enfants, le papier hygiénique), beaucoup de biens élémentaires doivent être achetés au marché noir ou bien dans les "Pewex" où il faut payer en devises fortes dont le taux délirant au marché noir (seul moyen pour un ouvrier de se les procurer) ramène le salaire moyen mensuel à 23 dollars. Dans ces conditions il n'est pas surprenant que les autorités elles mêmes reconnaissent que 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Cette misère est vécue de façon particulièrement dure par les jeunes ouvriers qui constituent les bataillons les plus déterminés des combats actuels. D'après Tygodnik Mazowsze, l'hebdomadaire clandestin de Solidarnosc pour Varsovie, les jeunes ouvriers forment "une génération sans perspectives" : "La vie qu'ils vivent est un cauchemar. Leurs chances de trouver un logement à eux sont pratiquement nulles. La plupart d'entre eux vivent dans de prétendus foyers fournis par l'entreprise. Ils sont parfois six entassés dans deux chambres. Un couple avec trois enfants vit dans une petite pièce et une cuisine de quatre mètres carrés où il n'y a que l'eau froide."

Cette dégradation incroyable des conditions de vie de la classe ouvrière, malgré (ou plutôt à cause de) toutes les "réformes économiques" successives mises en oeuvre par le régime depuis de nombreuses années, ne saurait évidemment pas être considérée comme une sorte d'"exception", de "particularité" réservée à la Pologne ou même aux pays dits "socialistes". Même si dans ce pays elle prend une forme extrême, caricaturale, du fait de l'acuité de la crise économique (la dette extérieure de la Pologne se monte à quelque 50 milliards de dollars dont 39 envers les pays occidentaux), on la retrouve dans tous les pays d'Europe de l'Est comme dans les pays les plus avancés. En URSS par exemple, les pénuries n'ont jamais été aussi catastrophiques malgré les hausses des prix qui étaient sensées les faire disparaître. La fameuse "perestroïka" (restructuration) de l'économie est totalement absente des réfrigérateurs, comme le constatent avec humour les habitants de la "patrie du socialisme" et la "glasnost" (transparence) est avant tout celle des rayons des magasins qui restent désespérément vides. Ce que viennent souligner en premier lieu les grèves en Pologne et la catastrophe économique qui les alimente, c'est la faillite de la politique de "perestroïka" chère à Gorbatchev. Et à cela il n'y a nul mystère : alors que l'économie des pays les plus avancés ne réussit à donner l'illusion d'une certaine stabilité qu'au prix d'une fuite en avant vers le gouffre d'un endettement astronomique, il revient aux économies les plus faibles, comme celles d'Europe de l'Est, et notamment en Pologne, d'être les premières à faire les frais de l'effondrement mondial du capitalisme. Et nulle "restructuration" n'y peut rien. Comme partout dans le monde, la "réforme économique" ne peut avoir comme unique conséquence que de nouvelles et encore plus brutales attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière.

Ainsi, ce qu'illustre en premier lieu la situation actuelle en Pologne, c'est le caractère insurmontable de la crise du capitalisme. Le délabrement économique de ce pays, la misère qui en résulte pour la classe ouvrière, ne font qu'indiquer la direction vers laquelle s'acheminent aussi les pays les plus avancés, ceux qui, jusqu'ici, ont été les plus "épargnés" par la crise.

POUR LA CLASSE OUVRIERE UNE SEULE VOIE : LE DEVELOPPEMENT DE SES LUTTES

Le deuxième enseignement qu'il faut tirer de cette situation c'est que, face à l'effondrement irréversible de l'économie mondiale, face à des attaques capitalistes sans cesse croissantes, il ne reste d'autre voie pour la classe ouvrière de tous les pays que de reprendre et développer ses combats. Et les luttes des ouvriers de Pologne font la preuve, une nouvelle fois, que c'est bien sur cette voie que s'est engagé le prolétariat mondial.

A cet égard, les luttes récentes en Pologne sont particulièrement significatives. Dans ce pays les ouvriers ont subi, suite à leur lutte magnifique et leur première victoire de 1980, une défaite cuisante qui s'est en particulier concrétisée par l'instauration de l'état de guerre en décembre 81. Ils ont été emprisonnés par dizaines de milliers, leur résistance a été réduite par la force au prix de la vie de dizaines d'entre eux, ils ont dû subir les matraquages, les sévices, ils ont dû affronter pendant des années la terreur policière, la hantise permanente, au cas où ils voudraient résister aux attaques capitalistes, à perdre leur travail, leur logement ou même d'aller moisir en prison. Malgré cette pression énorme, malgré la démoralisation qui pesait sur beaucoup d'entre eux depuis 1981, ils ont repris le chemin de la lutte au printemps dernier, dès que sont tombées les attaques économiques. Point désarmés par l'échec de cette première tentative (où toute l'habileté de Walesa avait été nécessaire pour convaincre les jeunes ouvriers de Gdansk de reprendre le travail) ([1] [10]), ils se sont replongés dans le combat de classe au cours de l'été, en un mouvement bien plus vaste que le précédent, ce qui illustre bien une des caractéristiques majeures de la période actuelle : l'accélération de l'histoire sous la pression de l'aggravation de la crise économique et qui se manifeste, sur le plan du combat de classe, par une tendance à des vagues de lutte de plus en plus rapprochées dans le temps.

Ce mouvement avait débuté le 16 août de façon spontanée dans le coeur ouvrier de la Pologne, les mines de Silésie. Il était particulièrement significatif puisqu'il affectait un des secteurs les plus anciens et expérimentés de la classe ouvrière et, par ailleurs, traditionnellement les plus "choyés" par le gouvernement (salaires et rations plus élevés,) du fait notamment de son importance économique (le charbon constitue la matière première et la source d'énergie la plus importante du pays et représente 1/4 des exportations), et qui n'en demandait pas moins de fortes augmentations de salaire (jusqu'à 100%, chiffre jamais vu jusqu'à présent dans des luttes ouvrières en Europe). Jour après jour le mouvement s'est étendu à de nouvelles mines et dans d'autres régions, notamment à Szczecin où le port et les transports ont été paralysés par la grève. Partout, la pression en faveur de la grève est très forte notamment de la part des jeunes ouvriers. A Gdansk, au chantier naval "Lénine", entreprise phare pour tous les ouvriers du pays, les jeunes ouvriers veulent en découdre à nouveau malgré leur échec du mois de mai. De nouveau Walesa joue les temporisateurs. Mais le lundi 22 août, il ne peut faire autre chose qu'appeler lui même à la grève qui paralyse aussitôt le chantier "Lénine". La grève se propage en quelques heures à Varsovie (aciérie Huta Warszawa, usine de tracteurs d'Ursus), Poznan, Stalowa Wola et d'autres entreprises de Gdansk. Il y a de 50 000 à 70 000 ouvriers en grève. Le mardi 23 août, la grève continue de s'étendre notamment à Gdansk, dans d'autres chantiers navals, et dans de nouvelles mines de Haute-Silésie. La classe ouvrière semble avoir renoué avec la dynamique de l'été 80. Mais en fait, le mouvement a atteint son apogée et il commence à refluer dès le lendemain car, cette fois-ci, la bourgeoisie est beaucoup mieux préparée que huit ans auparavant.

LA DEFAITE DU MOUVEMENT : GOUVERNEMENT ET OPPOSITION SE PARTAGENT LE TRAVAIL

Il est possible que le gouvernement ait été surpris par l'ampleur des luttes. Cependant, sa conduite tout au long de celles-ci a démontré qu'il avait beaucoup appris depuis l'été 80 et à aucun moment il n'a été débordé par la situation. En particulier il a pris soin, chaque fois qu'une nouvelle entreprise entrait en grève, de l'encercler par un cordon de "zomos" (unités spéciales anti-émeutes). Ainsi, à chaque fois, l'occupation du lieu de travail se refermait comme un piège sur les ouvriers en lutte les empêchant d'entrer en contact avec leurs frères de classe et, partant, d'unifier le mouvement, de le rassembler en un seul front de combat. La répression et l'intimidation n'en restent pas là. Le 22 août, jour où le mouvement s'étend le plus, le ministre de l'intérieur, le général Kiszczak, apparaît en uniforme à la télévision pour annoncer une série de mesures destinées à briser cette extension : établissement du couvre feu dans les trois régions les plus touchées par les grèves : Katowice, Szczecin et Gdansk; toute personne étrangère à une entreprise en grève sera évacuée et risque l'emprisonnement. Il accuse les grévistes d'être armés et il agite la menace d'une "effusion de sang". Au même moment, sa prestation est soutenue par celle de la télévision soviétique qui diffuse des images des entreprises en grève en traitant les grévistes d’"extrémistes qui exercent des pressions et des menaces sur leurs camarades par des grèves illégales". Les barres de fer que tiennent les ouvriers pour faire face à une éventuelle intervention policière sont présentées comme les instruments de ces "menaces". Ainsi, quand il s'agit de faire face à un mouvement de la classe ouvrière, Gorbatchev s'asseoit sur sa "glasnost" et retrouve la langue de bois classique de la terreur stalinienne : il ne faudrait pas que les ouvriers de Russie aient l'idée d'imiter leurs frères de classe de Pologne et ces derniers doivent savoir qu'ils n'ont rien à attendre de la "libéralisation" (d'ailleurs, ils ne se font guère d'illusions depuis le venue de Gorbatchev en Pologne, début juillet, lorsque ce dernier leur a dit qu'"Il doivent être fiers d'avoir un leader comme Jaruzelski" et qu'il a présenté ce dernier comme son "ami personnel".

Mais les menaces n'en restent pas au stade des paroles. Les actes viennent les "crédibiliser" : la Silésie est coupée du reste du pays par des barrages de la police et de l'armée; chaque jour les "zomos" interviennent dans de nouvelles entreprises pour déloger les ouvriers (notamment en Silésie où, au fond des puits, les mineurs manquent de nourriture, de médicaments et de couvertures); les arrestations se multiplient. Celles-ci frappent les grévistes mais aussi des membres de l'opposition et particulièrement des dirigeants de Solidarnosc, tel Frasyniuk, chef du syndicat de Wroclaw et membre de la direction nationale. Dans le premier cas il s'agit d'inciter les grévistes à reprendre le travail et de dissuader les autres ouvriers de les rejoindre dans la lutte. Mais les arrestations de syndicalistes ont une autre fonction : crédibiliser Solidarnosc afin que cette organisation puisse pleinement jouer son rôle de saboteur des luttes. Car, une nouvelle fois, la défaite ouvrière résulte avant tout de l'action du syndicalisme.

Les objectifs anti-ouvriers de Solidarnosc nous sont décrits sans pudeur dès le mois de mai par Kuron, un des principaux "experts" de Solidarnosc et fondateur de l'ex-KOR : "Seul un gouvernement qui aura la confiance sociale pourra stopper le cours des événements, et appeler à l’austérité dans le cadre de réformes. Le véritable enjeu de la bataille actuelle est la constitution d'un tel gouvernement." (Interview au journal français "Libération" du 5 mai 1988). On ne peut être plus clair, le but de Solidarnosc est le même que celui du gouvernement : faire accepter "l'austérité" aux ouvriers.

C'est pour cela que, dès le début du mouvement, le syndicat a développé son action de sabotage. Une des composantes essentielles de sa stratégie a été de détourner dans une impasse le mécontentement ouvrier. Alors que le mouvement débute pour des revendications salariales, Solidarnosc met tout son poids dans la balance pour que ne subsiste qu’'"une seule revendication : la légalisation du syndicat". Ainsi, lorsque Walesa appelle à la grève dans les ateliers du chantier "Lénine", le 22 août, c'est avec le slogan : "Fini les plaisanteries ! Maintenant nous voulons Solidarnosc !" Comme si la défense des conditions de vie les plus élémentaires, la résistance contre la misère, étaient de simples plaisanteries ! Pour sa part, le président du comité de grève du chantier "Lénine", réputé "radical", affirme également : "La seule revendication est le rétablissement de Solidarnosc".

C'est de façon très sélective que Solidarnosc lance ses appels à la grève. D'une part, en beaucoup d'endroits où la pression en faveur de la lutte est très forte, Solidarnosc se garde bien d'appeler à l'arrêt du travail, préférant décréter, afin de "défouler" la combativité ouvrière, l’"état de préparation à la grève"y ou bien menaçant d'appeler à celle-ci dans le cas où les autorités déchaîneraient une répression générale, ce qu'elles ont évité de faire, évidemment. D'autre part, l'appel direct à la grève aux chantiers navals "Lénine" de Gdansk, qui restent depuis l'été 80 un symbole pour toute la classe ouvrière en Pologne, participe également d'une manoeuvre. C'est une des entreprises où Solidarnosc est le mieux implanté, notamment du fait que c'est là où Walesa travaille; de ce fait, il sera plus facile qu'ailleurs de faire reprendre le travail et cette reprise fera figure à son tour de symbole : dans le reste du pays, les ouvriers auront le sentiment qu'il ne leur reste plus qu'à imiter leurs camarades de Gdansk. D'ailleurs, aux chantiers "Lénine", afin de faciliter cette reprise, Walesa a fait tout son possible pour présenter dès son début la grève comme une calamité, inévitable du fait de la mauvaise volonté du gouvernement qui n'a pas voulu entendre ses appels répétés à la négociation : "Je voulais éviter les grèves. Nous ne devrions pas être en grève, nous devrions travailler. Mais nous n'avions pas le choix... Nous attendons toujours des discussions sérieuses." (22 août). Et en fait, afin de mieux fatiguer les ouvriers, le gouvernement et Solidarnosc jouent au chat et à la souris pendant plus d'une semaine, l'un et l'autre faisant preuve d'"intransigeance" sur LA question du pluralisme syndical (polarisant ainsi les ouvriers sur une fausse question) jusqu'au moment où les deux parties "acceptent" de se rencontrer pour discuter "sans tabous" (sic)... de l'ordre du jour d'une hypothétique "table ronde" qui ne pourra se tenir, évidemment, que... lorsque le travail aura repris.

Ainsi, la totale complicité entre les autorités et Solidarnosc est évidente. Elle est encore plus évidente lorsque l'on sait qu'un des sports favoris des dirigeants de Solidarnosc est de franchir impunément les cordons policiers isolant les entreprises et les régions en lutte pour aller rejoindre les grévistes (tel Jan Litynski, fondateur du KOR et responsable de Solidarnosc pour Varsovie qui réussit à rejoindre le comité de grève des mines de Silésie pour en devenir le principal "expert", et Lech Walesa lui-même qui rentre dans le chantier "Lénine" en "faisant le mur"). Décidément, les flics polonais sont des incapables !

A ce partage des tâches participe, comme toujours en Pologne, l'Eglise qui se paie même le luxe de faire entendre deux sons de cloche : le son modéré tel celui de l'aumônier du chantier "Lénine" qui, la veille de la grève, prend position contre en affirmant qu'elle "mettrait le feu à la Pologne", et le son "radical" qui apporte son plein soutien aux grévistes et à leur revendication de "pluralisme syndical". Même les forces au pouvoir font étalage de leurs "désaccords" pour mieux désorienter les ouvriers. Ainsi, le 24 août, les syndicats officiels (OPZZ), dont le président est membre du Bureau politique du Parti, lancent une mise en garde au gouvernement pour qu'"il entende leur opinion" et "menacent" d'appeler à la grève générale. Jaruzelski a du avoir vraiment très peur !

Finalement, grâce à toutes ces manoeuvres, la bourgeoisie est arrivée à ses fins : faire reprendre le travail sans que les ouvriers n'aient RIEN obtenu. C'est une défaite ouvrière importante qui laissera des marques. C'est d'autant plus une défaite que Solidarnosc a réussi, comme organisation, à ne pas se démasquer dans le travail de sabotage en laissant le soin à Walesa, qui est toujours volontaire pour ce genre de besognes, d'apparaître comme celui qui a "vendu la grève". Sa popularité y laissera sans doute quelques plumes, mais "on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs". L'essentiel est que la majorité des ouvriers conserve ses illusions sur le syndicalisme "libre". En refusant de légaliser Solidarnosc (alors qu'en fait cette organisation a déjà "pignon sur rue" : nombreux hebdomadaires, collectes de cotisations, réunions régulières de ses membres et de ses dirigeants, tout cela est "toléré"), en continuant à "persécuter" ses dirigeants, le pouvoir apportera sa contribution à ces illusions.

EN POLOGNE COMME PARTOUT DANS LE MONDE, LA PERSPECTIVE EST PLUS QUE JAMAIS AUX AFFRONTEMENTS DE CLASSE

Août 80 - août 88 : la comparaison des résultats des grèves de ces deux périodes, semble donc indiquer un recul très sensible de la force de la classe ouvrière. Un examen superficiel de ces deux moments de lutte peut confirmer une telle vision : c'est vrai qu'il y a huit ans la classe ouvrière avait été capable de mener des combats beaucoup plus massifs, déterminés, c'est vrai en particulier, qu'en 80, elle avait réussi à se doter d'une organisation de sa lutte lui permettant de la contrôler de bout en bout jusqu'à la victoire. Mais on ne peut s'arrêter à ces simples éléments. En réalité, la faiblesse actuelle de la classe ouvrière en Pologne est fondamentalement l'expression du renforcement politique de la bourgeoisie dans ce pays, tout comme sa force d'août 80 lui venait en grande partie de la faiblesse de la classe dominante. Et ce renforcement de la bourgeoisie, plus qu'à une plus grande habileté des dirigeants du pays, elle le doit à l'existence d'une structure d'encadrement de la classe ouvrière absente en 80 : le syndicat Solidarnosc. Cela est très bien exprimé par Kuron : "Contrairement à juillet-août 1980, l'opposition dispose aujourd'hui de structures organisées capables de contrôler les événements".(Ibid.)

En fait la classe ouvrière de Pologne se trouve aujourd'hui confrontée au même type de pièges que les ouvriers des pays les plus avancés ont dû affronter depuis des décennies. C'est justement parce qu'elle n'avait pas encore fait cette expérience, qu'elle a pu se laisser piéger de cette façon par les manoeuvres du syndicalisme après sa lutte remarquable de l'été 80. En revanche, toute l'expérience accumulée par le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, notamment celui d'Europe occidentale, lui permet aujourd'hui de se dégager progressivement de l'emprise syndicale (comme on l'a vu lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86, ou en Italie dans le secteur de l'Ecole, en 87) et de prendre de plus en plus en main et unifier ses luttes comme l'avaient fait les ouvriers de Pologne en 80. Mais quand il y sera pleinement parvenu, la bourgeoisie ne pourra plus le faire revenir en arrière comme elle l'a fait pour le prolétariat de Pologne. Ce sont bien ces secteurs les plus avancés du prolétariat mondial qui pourront alors montrer le chemin à leurs autres frères de classe, et notamment ceux de Pologne et d'Europe de l'Est.

Les luttes de l'été 88 en Pologne ne démontrent nul recul de la classe ouvrière à l'échelle internationale. Au contraire, elles font la preuve des énormes réserves de combativité du prolétariat d'aujourd'hui que les défaites partielles ne réussissent pas à épuiser, mais qui, au contraire, ne font que s'accumuler avec l'intensification des attaques capitalistes. De même, la force des illusions syndicalistes, démocratiques, et même nationalistes pesant sur le prolétariat en Pologne met en relief les pas accomplis par celui des centres décisifs, des grandes concentrations ouvrières d'Europe occidentale, et donc du prolétariat mondial comme un tout; elle met donc en évidence son avancée vers des combats de plus en plus autonomes, puissants et conscients.

FM 4/9/1988

[1] [11] Au sujet des grèves du printemps 88 en Pologne et de leur sabotage par "Solidarnosc", voir la Revue Internationale n°54.

Géographique:

- Pologne [12]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [13]

Grupo Proletario Internacionalista : crise et luttes ouvrières au Mexique

- 3035 reads

Nous publions ici un article du Grupo Proletario Internacionalista du Mexique. Nous avons déjà présenté ce groupe dans les numéros 50, 52 et 53 de notre revue. Cet article sur la situation au Mexique exprime la position du GPI. Cette prise de position est parue dans la publication du groupe Revolucion Mundial n°4 avant les élections présidentielles mexicaines de juillet dernier.

Par sa publication, outre l'expression de notre accord avec le contenu politique, nous voulons aussi porter à la connaissance du plus grand nombre la réalité du désastre économique que vit le capitalisme au Mexique ainsi que sur les 3/4 de la planète. Nous voulons aussi dénoncer les conditions d'existence dramatiques de milliards d'êtres humains aujourd'hui. Le texte de nos camarades du GPI montre que la barbarie capitaliste n'est pas une fatalité et que la classe ouvrière - même si elle ne peut avoir la même force locale que dans les grandes concentrations industrielles d'Amérique du Nord et d'Europe - lutte contre la misère et s'affirme comme la seule force sociale capable d'offrir une perspective autre que la barbarie à l'ensemble des couches populaires sans travail et miséreuses de ces pays. Oui, le prolétariat au Mexique, tout comme dans le reste de l'Amérique Latine, se bat et se trouve amené à développer les mêmes armes que ses frères de classe des autres continents contre les mêmes difficultés et les mêmes obstacles que sont en tout premier lieu les partis de gauche, les syndicats et la répression étatique.

La réalité de la combativité ouvrière au Mexique se trouve confirmée par le déroulement même des dernières élections présidentielles qui ont vu pour la première fois depuis plus de 60 ans le candidat du PRI - le parti au pouvoir - n'obtenir que 50% des votes dans la confusion la plus totale et de toute évidence grâce à la fraude. Cuauhtemoc Cardenas, son concurrent et lui-même issu du... PRI, était soutenu par une coalition de partis de gauche - dont le PC et les trotskystes. C'est sur les thèmes mystificateurs de la démocratie contre la corruption et la fraude électorale, et du nationalisme contre le remboursement de la dette mexicaine, contre la ''dictature du FMI" et l'impérialisme US que la bourgeoisie a tenté - et semble-t-il réussi - de constituer une force politique de gauche autour de Cardenas afin de dévoyer la colère et le désespoir croissants sur le terrain inoffensif et sans danger de la "démocratie". Et cette adaptation nouvelle des forces politiques de la bourgeoisie au Mexique s'accompagne du développement du "syndicalisme indépendant", indépendant du syndicat unique la CTM, version mexicaine du syndicalisme de base.

Bref, sous les conseils éclairés des USA, la bourgeoisie mexicaine met en place des forces politiques et syndicales de gauche dans l'opposition afin de dévoyer les inévitables luttes ouvrières à venir avec en particulier la mystification démocratique déjà employée dans la plupart des pays latino-américains tel le Chili aujourd'hui.

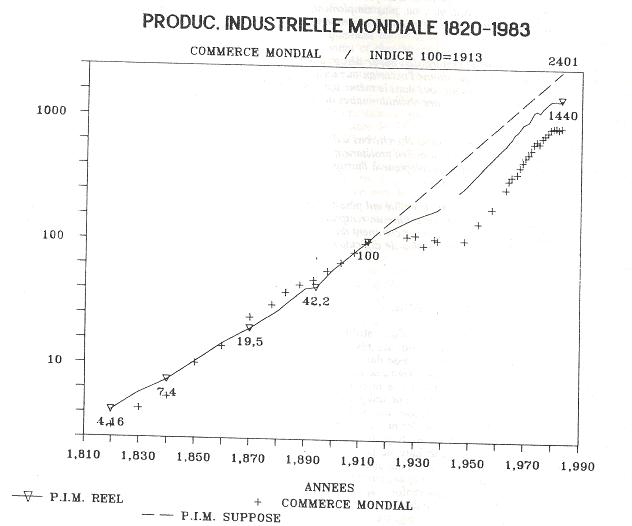

Dans l’abîme de la crise chronique

Durant ces dernières années, nous constatons une aggravation constante de la crise au Mexique. De fait, cette situation ne peut être comprise dans sa totalité qu'en prenant en compte le fait que le pays fait partie intégrante du système capitaliste mondial et que, de ce fait, il se trouve immergé dans la crise chronique mondiale qui s'étend et s'aggrave inexorablement depuis la fin des années 60, sous la forme de "récessions" (croissance industrielle et commerciale en voie de paralysie) toujours plus dures et profondes suivies de "reprises" toujours plus courtes et factices.

Ainsi, alors que la dernière "récession" de 1980-82 frappa littéralement le monde entier, la "reprise" qui s'en suivit de 1983 à 86 ne concerna que les grandes puissances, et la majorité des pays restèrent plongés dans la stagnation. Aujourd'hui, le monde entier reprend le chemin d'une nouvelle "récession" dont les effets seront certainement encore plus désastreux que ceux de la précédente.

Dans le cas du Mexique, nous assistons depuis 1982 à l'effondrement de l'industrie. Depuis cinq ans, le pourcentage de croissance du PIB reste en dessous de zéro... Tous les secteurs industriels sont stagnants ou en recul... ce qui entraîne une aggravation de la situation des travailleurs. En 1987, "la croissance industrielle continue à être totalement arrêtée" ([1] [14]).

Nous n'allons mettre ici en évidence que trois signes extérieurs, visibles, de l'approfondissement de la crise en 1987 :

1) Le maigre accroissement du PIB (1,4 %) est loin de rééquilibrer la chute de l'année précédente (- 3,8 %). Ceci indique clairement que la production continue à stagner, à cause de l'absence de motifs pour investir due à la surproduction mondiale et à la chute des cours de toutes les matières premières dont le Mexique est producteur (pétrole, minéraux, produits agricoles).

2) Une inflation qui tourne annuellement autour de 159 %. Comme le marché interne reste épuisé, le gouvernement tente de le ranimer par une augmentation de ses dépenses. Il accélère pour cela la fabrication de billets de banque (papier-monnaie) avec lesquels il paye ses employés, vacataires, etc., ce qui permet à ces derniers de continuer à consommer, faire des crédits, etc.

Cependant, la fabrication incontrôlée de papier-monnaie a sur celui-ci les mêmes effets qu'aurait, par exemple, la production d'une marchandise quelconque à moindre coût : sa valeur baisserait. Et plus il y a du papier-monnaie sans valeur mis en circulation, plus il est déprécié par rapport à l'ensemble des marchandises, ce qui revient à dire que les marchandises coûtent plus cher.

S'il est vrai que toutes les marchandises coûtent plus cher, elles n'augmentent pas dans les mêmes proportions ; le prix de la force de travail (les salaires), en particulier, reste très en arrière par rapport au prix des autres marchandises, mécanisme si bien connu par tous les ouvriers et qui est utilisé par la classe capitaliste pour s'approprier de meilleurs bénéfices par le biais de la chute des salaires.

Le problème, pour le capital, réside dans le fait que chaque hausse des prix provoque une accélération de l'émission de billets... et ainsi de suite, provoquant une "spirale inflationniste " dans laquelle la quantité de monnaie va croissant au même rythme accéléré qu'elle se déprécie, jusqu'à parvenir à une situation où les prix augmentent si rapidement -au jour le jour et même d'heure en heure (la dite "superinflation")- que la monnaie perd toute utilité, puisqu'elle ne sert plus ni à mesurer la valeur des marchandises, ni aux échanges, ni à faire des économies, ni à rien.

Ainsi, le mécanisme utilisé dans un premier temps pour réanimer la circulation des marchandises se transforme en son contraire : un obstacle supplémentaire pour cette même circulation, ce qui approfondit la stagnation.

L'inflation est un exemple clair de la façon dont les mesures de politique économique appliquées actuellement par les Etats nationaux parviennent momentanément à contenir la crise, mais non à en finir avec elle. Et ces derniers mois, l'économie mexicaine courait tout droit vers l’hyperinflation" ([2] [15]).

3) L'accroissement démesuré des valeurs boursières mexicaines en quelques mois et leur effondrement fin octobre 1987, en même temps que s’effondrait toutes les valeurs boursières du monde. La chute de la bourse au Mexique et la simultanéité avec la chute des autres bourses dans le monde n'est pas une simple coïncidence : elle a obéi aux mêmes causes profondes, elle a mis en évidence l'interpénétration totale de l'économie mondiale.

Les principales bourses du monde (New York, Europe et Japon) ne cessaient de croître ces deux dernières années, de façon totalement disproportionnée par rapport à la croissance industrielle. Les capitaux fuyaient les investissements productifs pour se placer dans des opérations financières spéculatives, signe que la "reprise" commencée en 1983 touchait à sa fin. Les principaux centres financiers étant en voie d'être saturés, les moins importants aussi voyaient affluer des capitaux. Ainsi, durant l'année 1987, beaucoup de capitaux "retournèrent" au Mexique, non pour être investis dans l'industrie, mais fondamentalement pour être placés sur le marché boursier, dans l'émission de valeurs papier (actions), s'appropriant l'argent d'autres investisseurs, qui achetaient des actions attirés par la promesse de juteux bénéfices (promesses qui allaient jusqu'à plafonner à 1000 %). Ainsi, par le pur jeu de l'offre et de la demande, jeu animé par la presse et le gouvernement, la bourse mexicaine gonfla en quelques mois de 600 % ... pour s'effondrer avec toutes les autres bourses du monde, quand il s'avéra que ni la production mondiale ni la production nationale n'avaient subi de croissance suffisante et que les bénéfices n'étaient pas réels; la bourse au Mexique alla jusqu'à perdre 80 % de la valeur qu'elle était parvenu à manipuler. Les seuls qui ont pu tirer des bénéfices sont ceux qui connaissent et manipulent l'information et qui ont pu en conséquence se défaire rapidement des actions et garder l'argent liquide, cependant que les autres se ruinaient. ([3] [16])

Ainsi donc, dans les conditions présentes de surproduction et de saturation des marchés, la production industrielle est bloquée cependant que les capitaux s'orientent vers la recherche de bénéfices spéculatifs.

C'est dans cette situation que le gouvernement mexicain décide en décembre 1987 d'adopter un nouveau programme économique, baptisé "Pacte de solidarité économique".

L'Etat reconnaît l'échec des plans antérieurs pour contenir la crise (ce qui confirme que les déclarations officielles optimistes étaient mensongères), que la crise persiste et s'aggrave, et la nécessité d'opérer un autre recul de la façon la plus ordonnée possible, en "distribuant" (dans la mesure où l'Etat peut le faire) les pertes entre les différents secteurs capitalistes mais, fondamentalement, en augmentant encore plus l'exploitation de la classe ouvrière.

Pour lancer ce programme, l'Etat a développé une énorme campagne idéologique, en utilisant tous les moyens de diffusion existant, afin de convaincre les travailleurs qu'ils doivent l'accepter, que le "pacte" servirait de base pour trouver une solution aux "problèmes nationaux", qu'il doit exister une "solidarité" entre tous les "secteurs" sociaux, en d'autres termes, qu'ils doivent se sacrifier encore davantage pour sauver les bénéfices des capitalistes.

Par sa forme, le "pacte de solidarité" est un programme anti-inflationniste, semblable dans une certaine mesure à ceux qui sont appliqués dans d'autres pays comme l'Argentine, le Brésil ou Israël. En partant d'une hausse générale des prix des marchandises, subite et inattendue, jointe au blocage des salaires et à une diminution drastique des dépenses de l'Etat (5,8 %), il s'agit de tenter de contenir peu à peu l'inflation. Ce qui ne signifie rien d'autre qu'une nouvelle et terrible contraction du commerce interne, bien que "régulée" par l'Etat, et davantage de fermetures d'entreprises, en commençant par les entreprises étatisées (fermetures qui à leur tour se répercutent sur le terrain du privé).

De fait, durant ces cinq dernières années, il y a eu une constante liquidation des entreprises semi nationalisées, et elles ont été vendues à des prix d'enchères. Ce processus, nommé par le gouvernement "désincorporation", a atteint quelques 600 entreprises, dont certaines, importantes comme Fundidora Monterrey, ont entraîné dans la liquidation tout un ensemble de filiales et de fournisseurs. Le "pacte" ne fait qu'accélérer ce processus : rien que pendant les trois premiers mois du "pacte", le gouvernement a autorisé la disparition de quelques 40 entreprises (le cas le plus significatif étant celui de Aeroméxico qui employait plus de 10000 travailleurs) et la vente de 40 autres (parmi lesquelles se trouve la mine de cuivre Canaena, la plus importante du pays).

Tel est le sens de l'approfondissement de la crise : l'accélération du processus de destruction-dévalorisation du capital, par la destruction matérielle des moyens de production ou leur dévalorisation, et par la baisse des salaires

Avec le "pacte de solidarité", donc, les conditions de vie de la classe ouvrière ne font qu'empirer. L'épuisement physique au travail, le chômage et la misère s'approfondissent. L'exploitation capitaliste devient toujours plus insupportable.

LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LE PAYS

Comme dans le reste du monde, la situation du prolétariat au Mexique continue d'empirer. Les chiffres donnés par la bourgeoisie ne constituent qu'un reflet bien pâle de cette réalité.

L'effondrement de la base productive trouve son complément dans le chômage massif. On calcule ([4] [17]) qu'au Mexique, plus de 4 millions de travailleurs ont été licenciés ces cinq dernières années, ce qui, joint à la population jeune qui cherche du travail sans en trouver, amène à 6 millions le nombre de chômeurs.. Un dramatique exemple est donné par le groupe DINA, qui employa jusqu'à 27 000 ouvriers, pour ne plus en employer que 10 000 en 1982 et à peine 5 000 en 87; le pacte va réduire davantage cette quantité, d'autant plus du fait de la décision de vendre sept filiales du groupe (opération qui sera accompagnée des mesures de "restructuration" adéquates, ce qui implique pour les ouvriers des licenciements supplémentaires).

Le lancement du "pacte de solidarité" a entraîné, de façon immédiate, 30 000 postes de travail en moins (17 000 dans les industries semi-étatisées et 13 000 dans le secteur central) ([5] [18]), et les licenciements continuent.

Au chômage il faut ajouter la chute du salaire réel de la classe ouvrière. On peut se faire une idée de cette chute en regardant l'évolution de la "distribution des recettes", le pourcentage des salaires dans le PIB par rapport à la quantité du gouvernement et du patronat. En 1977, la part des salaires dans le PIB était de 40 % ; en 1986, elle était de 36 % et en 1987 elle est arrivée juste à 26 %.

Tous reconnaissent la chute libre du salaire minimum (officiellement, le pouvoir d'achat de ce SMIG n'aurait diminué que de 6 % en 1987). Il faudrait ajouter qu'il existe dans ce pays un nombre incalculable de salariés qui gagnent encore moins que ce salaire minimum ; exemple : les travailleurs de la municipalité de Tampico (ville-port de la côte atlantique de 230 000 habitants - ndlr) ont fait grève pour... exiger le salaire minimum ! Il y a, en plus, une tendance à ce que les salaires des travailleurs des plus hautes catégories (aussi bien des ouvriers gue d'autres sortes de travailleurs) aillent vers le bas : en 1976, par exemple, un professeur d'université arrivait à gagner l'équivalent de 4 SMIG et un travailleur de l'université 1 et demi ; aujourd'hui, celui-là ne perçoit que 2,8 fois le SMIG et celui-ci 1,2 fois ([6] [19]).

D'autres exemples : les salaires dans les maquiladoras ([7] [20]) de la frontière nord du pays sont tombés au point d'être les salaires d'usine de montage les plus bas du monde ; les retraités y touchent une pension de moins de la moitié du salaire minimum...

Les chercheurs sont obligés de reconnaître les conséquences de la réduction des salaires sur les conditions de vie des travailleurs. Ainsi, par exemple, "dans les années 81-85, les familles avec bas revenus (40 % de la population nationale) ont souffert une chute très sévère de leurs niveaux alimentaires de sorte qu'elles se trouvent au dessous des niveaux recommandés par la FAO" ([8] [21]). On reconnaît aussi que 100 000 petits enfants meurent chaque année dans ce pays pour des raisons dues à la misère (dénutrition, parasitoses...).

Le "pacte" signifia un nouveau et brutal laminage des salaires et ceci sous deux aspects : d'un côté, les coupes dans les dépenses gouvernementales entraînent des coupes dans le salaire social : éducation, santé et autres services ; d'un autre coté, le mécanisme de base pour le contrôle de l'inflation repose, comme nous le disions plus haut, sur le ralentissement des hausses salariales par rapport à la montée des prix, autrement dit, sur la chute du pouvoir d'achat des salaires.

Au chômage massif et à la chute des salaires, il faudrait ajouter les conditions de travail que le capital impose : rupture complète des conventions collectives, partout, avec le remplacement des postes fixes par des temporaires (avec perte de toute sorte d'avantages, tels que les vacances etc.), augmentation des cadences de travail, des mesures que le "pacte" ne fait qu'accélérer. Un exemple récent est celui de Nissan, où les patrons voulaient en finir avec le temps de tolérance (10 minutes à l'entrée et 10 à la sortie du travail), ce qui reviendrait à produire 12 automobiles de plus par jour.

Enfin, conséquence directe de l'économie de capital (ce qui implique économie en mesures de sécurité) et de l'augmentation des cadences, il y a augmentation des "accidents" de travail, ce qui est même reconnu officiellement. Un cas récent est P"accident" survenu le 25 janvier dernier dans la mine Cuatro y Medio de Cohauila, où 49 travailleurs ont perdu la vie ; les autorités ont eu beau vouloir occulter les causes de l'effondrement qui enterra les mineurs , les faits sont là : l'effondrement a eu lieu à cause de l'explosion d'un transformateur électrique, qui fit exploser à son tour une haute concentration de grisou, ce qui mit en évidence aussi bien le manque d'entretien approprié dans les installations que le manque d'une équipe pour détecter et extraire le gaz. Les autres mineurs furent ensuite obligés de revenir au travail dans les mêmes conditions.

Voilà. Toute la situation au Mexique met en relief les mêmes traits du capitalisme mondial. Une crise chronique, qui n'est pour le prolétariat qu'encore plus d'exploitation, encore plus de misère, et, même, sa destruction physique. Une barbarie sociale croissante, une barbarie sans fin. Aucune "restructuration", aucun "programme" ne fera sortir le capitalisme d'une telle situation.

Pour la classe capitaliste mondiale (y incluse sa fraction mexicaine), la seule "solution" à la crise serait une nouvelle guerre mondiale en tant que moyen de destruction à une échelle mille fois plus grande des moyens de production, seule base qui, d'une façon hypothétique, pourrait donner passage à des nouvelles forces productives et à une nouvelle répartition du marché mondial entre les vainqueurs ([9] [22]).

Mais la crise capitaliste actuelle, avec l'aggravation des conditions de vie et de travail qu'elle entraîne, fait bouger les têtes des millions de prolétaires. Elle réveille leur volonté de lutter contre l'exploitation capitaliste, volonté qui est restée écrasée sous le poids de plus de 50 années de contre-révolution triomphante, mais qui resurgit au niveau international, depuis la fin des années 60 avec des grèves massives.

Le prolétariat mexicain a lui aussi fait montre de ce réveil prolétarien.

LA LUTTE DE CLASSE AU MEXIQUE

A l'échelle mondiale, il n'y a qu'une seule classe ouvrière. Sa condition de classe productrice des richesses matérielles, et, à la fois, exploitée, l'unit face aux mêmes intérêts et objectifs historiques : l'abolition du travail salarié. La crise chronique qui traverse toute la planète rend encore plus évident le fait que les conditions de l'exploitation capitaliste sont fondamentalement les mêmes dans tous les pays du monde, qu'ils s'appellent "développés", "sous-développés" ou "socialistes", et rend encore plus évident le caractère unique, international de la classe ouvrière.

Dans ce sens, la lutte du prolétariat "au Mexique" est une petite partie d'une lutte unique et mondiale du prolétariat, même si, pour le moment, cette unité n'est déterminée qu'"objectivement", à cause de l'exacerbation de l'exploitation qui pousse les ouvriers de partout à résister, et qu'elle exige encore l'unité "subjective", c'est-à-dire, consciente et organisée par la classe ouvrière au niveau international, pour pouvoir mener à terme ses objectifs révolutionnaires.

Dans le numéro précédent de Revolucion Mundial, nous reconnaissions l'existence d'une réponse ouvrière dans ce pays face aux attaques économiques du capital, réponse qui, malgré sa faiblesse, ses limites et les obstacles que le capital met devant elle, s'inscrivait dans l'ensemble des luttes qui parcourt le monde depuis 1983.

Cette réponse a eu comme axe la grève des 36 000 électriciens du début 87, grève qui, malgré le fait d'être restée sous contrôle syndical, réussit à attirer dans une manifestation des centaines de milliers de travailleurs d'autres secteurs, au même moment où d'autres fractions de la classe ouvrière luttaient dans d'autres parties du monde.

Récemment, dans ces trois premiers mois de 1988, nous avons assisté au Mexique à un nouvel élan de la classe ouvrière, à des grèves en série qui, même si elles ont été relativement petites, même si elles n'ont pas eu l'amplitude des grèves qui ont récemment eu lieu dans d'autres pays, n'en expriment pas moins les mêmes tendances générales, les mêmes difficultés et elles affrontent les mêmes attaques de l'Etat.

Presque simultanément, à cause de la période de révision des contrats, des grèves ont éclaté dans tout le pays, aussi bien dans le "secteur public" que dans le "privé" : dans les usines d'automobiles Ford à Chihuahua, chez General Motors à Mexico, chez Volkswagen à Puebla et peu après chez Nissan dans le Morelos ; dans d'autres industries, telles que Quimica y Derivados et Celanese dans le Jalisco ; chez Central de Malta et les transports à Puebla ; Produc-tos Pesqueros à Oaxaca ; Aceitera B y G à San Luis Potosi ; les dockers du port de Veracruz ; chez les carrossiers CASA à Mexico. Une grève éclata aussi dans 25 compagnies d'assurances et dans 10 universités du pays. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture ont fait des arrêts de travail dans le Tamaulipas et le Sinaloa ; ceux du Métro de Mexico firent une marche de protestation. Et les travailleurs de la Sécurité Sociale ont réalisé des arrêts de travail et des mobilisations dans Mexico et aussi dans d'autres villes de province. Toutes ces grèves et ces mobilisations exprimaient la revendication centrale d'augmentation des salaires et de rejet des licenciements massifs que le capital avait planifiés.

Mais toutes ces grèves sont restées isolées les unes des autres, sous le contrôle d'airain des syndicats, aussi bien "officiels" (Congrès du Travail) qu'"indépendants" (Bureau de Concertation) ; à une exception près : le mouvement dans la Sécurité Sociale (IMSS) dont nous parlerons plus bas.

Le contrôle syndical s'est exprimé, par exemple, dans les accords qu'ils prenaient et qu'ils faisaient apparaître comme de la "solidarité ouvrière", mais qui n'avaient d'autre but que de soumettre les luttes : l'accord, par exemple, des cinq syndicats de l'industrie automobile, de décompter 1 000 pesos par semaine et par travailleur restant au travail pour "soutenir" ceux qui étaient en grève ; ils annulèrent ainsi toute possibilité de véritable solidarité (laquelle ne peut être que l'extension de la grève à d'autres usines de n'importe quel secteur), faisant croire à un "soutien" qui n'était en fait que passivité et isolement. Un autre exemple similaire est le nouveau genre que se donne le SUNTU (une espèce de fédération de syndicats de l'Université), dont le travail consiste principalement à maintenir dans un cadre de négociation séparée chaque université en grève.

Les syndicats sont toujours le premier obstacle que les ouvriers trouvent dans le développement de leurs luttes. Le syndicat est le principal moyen dont dispose le capital pour empêcher que les luttes dépassent le cadre de la protestation isolée et ne prennent le chemin de leur coordination et unification, laissant de côté les divisions par secteur ou régionales (ce gui est aujourd'hui possible du fait de la simultanéité même des luttes).

C'est là l'importance de la lutte des travailleurs de la Sécurité Sociale, eux dont les efforts pour se libérer du joug syndical ont été un exemple pour d'autres secteurs qui se posaient, à ce moment-là, la question d'entrer en lutte. Depuis déjà 1986, différentes catégories de l'IMSS ont réalisé des mobilisations dans différentes régions du pays ; maintenant ces catégories se sont mobilisées ensemble : les infirmières, les médecins, les travailleurs de l'intendance, etc.

La raison immédiate de cette nouvelle lutte fut le sabotage de la part de la direction et des syndicats de la révision de la convention collective, exigeant des travailleurs qu'ils se contentent de l’"augmentation" octroyée par le "pacte de solidarité".

Les travailleurs, en riposte, commencèrent à faire des arrêts de travail spontanés dans tous les services de la capitale mexicaine et dans d'autres villes de province, des arrêts de travail en dehors et contre le syndicat officiel ; les délégués syndicaux furent explicitement identifiés comme faisant partie des autorités du pouvoir. Le sommet de la lutte fut la manifestation combative du 29 janvier avec 50 000 travailleurs dans la rue et qui attira la solidarité des travailleurs d'autres services du secteur de la santé et des "colons" (habitants des quartiers marginaux). Les travailleurs firent aussi des efforts pour se doter d'un organisme représentatif, mais qui ne réussirent pas à se concrétiser.

La lutte fut durement attaquée par l'Etat. Les média ne faisaient que répéter que les autorités et les syndicats n'accepteraient aucune demande faite en dehors du "cadre juridique et syndical". Beaucoup de travailleurs reçurent des menaces de sanction dans leurs centres de travail ; plus d'une centaine furent mise à pied. La police aussi est venue réprimer ceux qui bloquaient les rues au moment des grèves. Mais la partie la plus importante de l'attaque contre les travailleurs fut prise en charge par la gauche du capital.

A chaque fois que les travailleurs essayent de sortir du contrôle des syndicats officiels, c'est la gauche du capital qui se met en branle pour mettre en avant une politique, tout aussi bourgeoise et néfaste pour les travailleurs, de "démocratisation" du syndicat ou de création d'un quelconque syndicat "indépendant". Cette fois-ci, cette gauche a agi sur deux versants : en essayant, d'un côté, de former un "front" qui appelait à "faire pression sur le syndicat pour que celui-ci remplisse son rôle"...comme s'il ne l'avait pas rempli, en réprimant ouvertement les travailleurs ! D'un autre côté, en minant le mouvement "de l'intérieur", en dévoyant les efforts d'auto organisation des travailleurs vers la création d'une coordination, laquelle, loin de mettre en avant les exigences de la lutte, se posa comme but celui de "gagner des postes dans le syndicat pour le démocratiser". En même temps, la gauche du capital essayait de renforcer les fortes tendances corporatistes dans ce secteur pour le tenir isolé du reste des travailleurs en grève. Et c'est ainsi que la lutte s'est épuisée sans avoir obtenu la moindre revendication.

Malgré tout, la lutte dans l'IMSS a encore une fois montré que non seulement le syndicat, en tant qu'organe du capital, peut très bien arriver à réprimer ouvertement les travailleurs, mais, et c'est le plus important, qu'il est possible de se mobiliser sans faire appel au syndicat. C'est donc un pas en avant, un exemple à suivre pour l'ensemble de la classe ouvrière, même s'il faut encore rompre avec les divisons sectorielles et régionales, rompre l'isolement des luttes.

En bref : les grèves que nous avons connues au Mexique, reflètent les mêmes tendances qu'à l'heure actuelle on a pu déceler dans des luttes ouvrières d'autres pays :

- d'abord, une tendance croissante à leur simultanéité : des séries de grèves qui éclatent un peu partout, dans différents secteurs, en même temps.

- tentatives de rompre le contrôle syndical, de s'auto- organiser dans les luttes les plus exemplaires.

- et, dans une moindre mesure, quelques manifestations de solidarité entre secteurs différents.

Les grèves affrontent l'attaque concentrée de l'Etat, dont le premier front est constitué par les syndicats. Les syndicats n'ont pas réussi à empêcher l'éclatement des grèves, mais, par contre, ils ont réussi à les maintenir isolées et dans le cadre des revendications "particulières" de chaque secteur.

Le contrôle syndical est en mesure de changer d'habit, là où les ouvriers sont décidés à s'en défaire, que ce soit en remplaçant un syndicat officiel par un autre "radical" ou "indépendant", que ce soit en présentant comme de l’ "auto organisation" ce qui n'est qu'une coquille sans le moindre contenu prolétarien et qui joue le même rôle que le syndicat : isolement et usure des luttes.

En même temps l'attaque se concrétise dans un renforcement continu des appareils répressifs, l'énorme déploiement policier contre les mobilisations, la répression directe dans certaines luttes.

A ce qui précède, il faut encore ajouter les campagnes pour maintenir la domination politique sur les travailleurs, par le jeu de la "démocratie", question qui est aujourd'hui au : Mexique, à plein rendement face au prochain changement de président. C'est ainsi que les partis d'opposition ont essayé de canaliser le mécontentement dû au "pacte de solidarité" vers les élections, en particulier avec des marches convoquées soi-disant contre le "pacte" et qui finissent en fait en demandant l'appui à tel ou tel candidat.

Enfin, l'Etat bourgeois veut apparaître aux yeux du prolétariat comme quelque chose d'inamovible et intouchable.

La dernière expression de la récente vague de grèves au Mexique a été la grève d'Aeroméxico. Plus de 10 000 travailleurs (fondamentalement ceux au sol) se sont soulevés contre le souhait de la compagnie de mettre hors service 13 avions, ce qui aurait entraîné un bon paquet de licenciements.

Etant assuré du fait que le syndicat tenait bien en main le contrôle de ces travailleurs, le gouvernement, contraire ment à ce qu'ils craignaient, n'a pas "réquisitionné" l'entreprise (ce qui aurait impliqué l'entrée de la police et des jaunes), tel qu'il le fait en général dans les entreprises para-étatiques, mais il laissa éclater la grève pour, peu de j jours après, sous prétexte des "pertes dues à la grève" déclarer la compagnie en faillite, jetant à la rue des milliers de travailleurs.

Il est évident qu'à cette occasion, l'Etat a voulu donner une "leçon", non seulement à ce secteur, mais à toute la classe ouvrière. Le message, diffusé à profusion par tous les média du capital, était on ne peut plus clair : "les travailleurs doivent se résigner...la grève ne sert à rien".

Mais, pour la classe ouvrière les leçons que ces luttes ont laissées sont bien différentes; et bien différentes sont les perspectives que nous devons en extraire.

PERSPECTIVES DE LA LUTTE OUVRIERE

Pour le moment, les grèves ont cessé dans ce pays. Mais il n'est pas nécessaire d'être sorcier pour deviner que face à l'approfondissement de la crise, les ouvriers continueront à être poussés à résister, et il ne se passera pas longtemps avant de revoir des nouvelles luttes. De fait, la tendance actuelle dans tous les pays du monde va vers la multiplication des grèves, même s'il s'agit de luttes à caractère défensif, des grèves de résistance face aux attaques économiques du capital.

Cependant, au fur et à mesure que les grèves s'étendent, en embrassant d'autres fractions de la classe ouvrière de par le monde entier, en montrant des tentatives de rupture avec les syndicats, d'auto organisation et de solidarité, les contre-attaques du capital sont aussi de plus en plus dures. Chaque nouvelle lutte devient de plus en plus difficile, elle exige une plus grande détermination, une plus grande énergie ouvrière, car elle affronte un ennemi de moins en moins disposé à ne céder à aucune revendication. Chaque fraction nationale du capital essayera d'écraser les luttes par tous les moyens à sa portée pour ne pas prendre le risque de perdre la moindre parcelle de terrain dans la concurrence sur les marchés.

Depuis longtemps déjà, les grèves de résistance isolées ne réussissent pas à arracher au capital la moindre solution aux revendications. Aujourd'hui, seule une lutte vraiment massive et combative, qui embrasse des centaines de milliers de travailleurs peut avoir l'espoir d'arrêter momentanément les attaques économiques du capital, mais même cela aussi devient de plus en plus difficile. Cela veut dire que le développement des luttes de résistance ne pourra culminer en aucune façon dans une amélioration réelle et durable pour les travailleurs, tant que le contexte de crise chronique subsiste.

Le développement des luttes, dans un sens progressif, ne peut être, par conséquent, en plus de l'extension, que l'approfondissement des objectifs, le passage des luttes isolées pour des revendications particulières à une lutte générale et organisée pour des objectifs de classe. Les efforts actuels pour la solidarité et l'auto organisation des ouvriers nous démontrent cette tendance.