Revue Internationale no 49 - 2e trimestre 1987

- 2891 reads

Leçons des grèves ouvrières en Europe de l'ouest

- 2526 reads

Entrer en lutte massivement, prendre en mains les luttes

Débutée en automne 1983, la troisième vague de luttes depuis la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 1960, confirme aujourd'hui son ampleur et sa profondeur. Si durant 1985 on avait pu constater un certain affaiblissement de cette vague de luttes résultant principalement du fait que la bourgeoisie avait mis en œuvre une stratégie d'éparpillement des attaques en vue de morceler les ripostes ouvrières, l'année 1986, notamment avec la Belgique au printemps, a vu le retour de combats massifs répondant au caractère de plus en plus frontal des attaques anti-ouvrières imposées par la poursuite et l'aggravation de l'effondrement économique du capitalisme.

Ce nouveau souffle de la lutte de classe s'est amplement confirmé durant les mois qui viennent de s'écouler : tour à tour la Suède, le France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, c'est-à-dire des pays parmi les plus avancés et centraux, mais aussi la Grèce, ont été le théâtre de luttes importantes et souvent d'un niveau inconnu depuis des années, voire des décennies. Ces différents combats de classe sont riches d'enseignements qu'il importe que les révolutionnaires soient en mesure de tirer afin d'être un facteur actif dans leur développement

UNE AMBIANCE GENERALE DE COMBATIVITE OUVRIERE

Depuis l'extrême nord de l’Europe occidentale jusqu'à son extrême sud, depuis la Suède « prospère » jusqu'à la Grèce « pauvre » et relativement sous-développée, le prolétariat a engagé le combat de façon déterminée et souvent massive.

En Suède s'est déroulé à partir du début octobre 1986 le troisième mouvement de grèves important en un an et demi, affectant particulièrement les fonctionnaires (près de 30 000 employés de l'Etat et des municipalités), mais s'accompagnant aussi d'une série de grèves sauvages dans d'autres secteurs.

En Grèce, ce sont des mouvements généralisés de grève, impliquant plus de deux millions d'ouvriers qui ont, fin janvier 1987 et surtout courant février, paralysé tout le pays. Industrie, télécommunications, postes, électricité, banques, transports routiers, aériens et maritimes, enseignement et hôpitaux : ce pays n'avait pas connu depuis des décennies un mouvement social d'une telle ampleur.

Cette relative simultanéité des luttes ouvrières dans deux pays aussi éloignés et apparemment aussi différents, met en évidence; l'unité du prolétariat mondial, et notamment celui qui vit et travaille en Europe occidentale, confronté à une morne crise insoluble du capitalisme. Que le niveau de vie des ouvriers dans les pays scandinaves soit de très loin supérieur à celui (les ouvriers en Grèce, que la part de la classe ouvrière dans l'ensemble de la population soit très différente entre ces deux pays n'y change; rien : partout les ouvriers subissent des attaques de plus en plus violentes de la part de la bourgeoisie et de son Etat, partout ils sont contraints d’entrer dans la lutte.

Les attaques extrêmement dures contre lesquelles a réagi la classe ouvrière en Grèce (les plus brutales depuis la chute du régime des colonels en 1974) ne sont pas simplement à l'image de la situation économique catastrophique de ce pays. Elles sont le reflet d'une détérioration considérable de l'économie mondiale depuis près d'une année, qui affecte également ces modèles de « prospérité » que sont les pays Scandinaves, et notamment le plus important d'entre eux, la Suède. Là aussi, les ouvriers subissent des attaques d'une ampleur sans précédent. En 10 ans, les salaires réels ont baissé de 12 %. Ces derniers mois se sont multipliées dans de nombreux secteurs les annonces de licenciements massifs, et pour 1987, le ministre des finances a parlé de 23 000 suppressions d'emplois dans le secteur public (dans un pays comptant moins de 9 millions d'habitants). Comme partout, le mythe de « l'Etat social », particulièrement fort en Suède, s'effondre totalement. Et si dans ce pays, comme dans la plupart des pays les plus avancés (à l'exception de la Belgique au printemps 1986), les luttes n'ont pas encore connu le caractère généralisé qu'elles ont connu en Grèce, c'est principalement parce que sa force industrielle lui a permis jusqu'à présent de s'épargner le niveau de convulsions économiques qui affecte les pays les plus faibles. Mais ce n'est que partie remise. Alors qu au siècle dernier, au moment de la phase ascendante du système capitaliste, c'était le pays le plus développé, la Grande-Bretagne, qui indiquait l'avenir des autres nations, dans la décadence capitaliste, c'est le délabrement total de l'économie des pays les plus faibles qui donne l'image de ce qui attend les pays les plus développés. Et avec l'effondrement économique croissant de ces derniers, avec le déchaînement des attaques anti ouvrières qui en découle, c'est bien le développement de luttes de plus en plus massives et généralisées qui constitue la perspective.

Cette perspective, elle est déjà en germe dans les manifestations de combativité ouvrière qui, au début de 1987, ont pris place dans plusieurs pays centraux d'Europe occidentale.

Ainsi aux Pays-Bas, les ouvriers ont commencé à riposter à un plan d'austérité d'une brutalité sans précédent (voir Revue Internationale n° 47). Et c'est un des secteurs « phares » de la classe ouvrière de ce pays, les dockers de Rotterdam (le plus grand port du monde) qui se trouve directement impliqué. Significatif est le fait que le secteur des containers, qui s'était trouvé en dehors des grèves de 1979 et de 1984, soit cette fois-ci parti en grève sauvage. Par ailleurs, contrairement à la grande grève des dockers de 1979, le mouvement de janvier-février 1987 ne se déroule pas de façon isolée. Des manifestations de solidarité se sont fait jour dans le port d'Amsterdam, et par ailleurs, des grèves ont éclaté simultanément dans diverses entreprises du pays (dans un chantier naval de Rotterdam, à Amsterdam, à Arnhem).

Un autre pays, parmi ceux du cœur de l'Europe occidentale, vient de confirmer les caractéristiques du moment présent de la lutte de classe. Il s'agit d'un des plus significatifs de tous, celui qui concentre les traits les plus marquants de la situation de l'ensemble de cette zone : la Grande-Bretagne.

En effet, ce pays a connu fin janvier et début février, avec la grève de British Telecom, un mouvement d'une grande ampleur affectant jusqu'à 140 000 travailleurs, qui a su associer aussi bien les employés du secteur administratif que les ouvriers du secteur technique, marquant un pas important dans le dépassement du corporatisme du métier traditionnellement très fort au sein de la classe ouvrière en Grande-Bretagne et qui, en particulier, s'est déclenché et développé de façon spontanée en solidarité à l'égard d'ouvriers sanctionnés pour refus d'effectuer des heures supplémentaires. Alors que la grande grève des mineurs de 1984-85 et la grève des ouvriers de l'imprimerie en 1986 étaient restées entièrement, du début jusqu'à la fin, encadrées par les syndicats, le débordement de ces derniers qui s'est exprimé dans ce mouvement récent, le fait qu'ils aient été contraints de courir en permanence après la lutte afin de ne pas se démasquer ouvertement, la reprise du mouvement après que le 11 février, le syndicat ait réussi par ses manœuvres à faire voter la fin de la grève, tous ces traits témoignent d'un processus profond de maturation de la conscience dans la classe ouvrière. De même, cette explosion massive de combativité est le signe que les ouvriers de Grande-Bretagne se sont remis de la relative démoralisation qui avait accompagné la défaite de la grève des mineurs et celle des ouvriers de l'imprimerie. Le fait que cette reprise d'une combativité massive concerne un pays où se trouve la classe ouvrière la plus ancienne du monde, où la bourgeoisie est la plus expérimentée et habile, est un nouveau témoignage de la force du nouveau souffle de la lutte de classe internationale depuis le début 1986.

Mais l'événement le plus significatif de cette situation, après les luttes de Belgique du printemps 1986, est certainement la grève qui a paralysé pendant près d'un mois les transports ferroviaires en France.

Les enseignements de la grève des chemins de fer en France

Alors que depuis l'automne 1983 s'étaient produits des surgissements massifs de la lutte de classe dans pratiquement tous les pays d'Europe occidentale, la classe ouvrière semblait relativement à la traîne en France. Certes les ouvriers de ce pays n'étaient pas restés étrangers au mouvement, et les luttes dans l'automobile fin 1983 et courant 1984, dans la sidérurgie et la construction navale au printemps 1984 constituaient, en compagnie d'autres mouvements de moindre importance, un témoignage du caractère général de la reprise des luttes dans les pays les plus avancés. Cependant on était loin de l'ampleur des mouvements qui avaient affecté des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou le Danemark.

Pour certains groupes révolutionnaires, le fait qu'un des secteurs nationaux de la classe ouvrière dont les luttes passées — et en particulier mai 1968 — avaient témoigné de la capacité à mener des combats massifs, n'ait amené à partir de 1983 que des luttes de portée limitée, était un argument pour conclure à une apathie durable des ouvriers dans ce pays et pour sous-estimer l'importance des combats qui se menaient dans le reste de l'Europe. En réalité, ce type d'analyse est à l'opposé de la démarche qui doit être celle des révolutionnaires marxistes dans l'examen des situations historiques. Loin de regarder celles-ci par le petit bout de la lorgnette, les marxistes se sont toujours distingués par leur capacité à déceler derrière des apparences trompeuses les véritables enjeux des situations auxquelles ils étaient confrontés. Le faible niveau des grèves en France n'était nullement le signe de l'absence ni d'un profond mécontentement, ni d'un important potentiel de combativité. D'ailleurs des indices de ce mécontentement et de cette combativité avaient été donnés par les grèves spontanées et de courte durée qui avaient paralysé durant deux jours le trafic ferroviaire national fin septembre 1985 et pendant une journée les transports parisiens deux mois plus tard.

En réalité, il convenait d'analyser cette relative faiblesse de la lutte ouvrière comme le résultat de deux facteurs assez spécifiques de la situation en France.

Le premier de ces facteurs était la relative timidité des attaques anti-ouvrières portées par le gouvernement de gauche PS-PC. Ce gouvernement, s'il s'était montré un fidèle gestionnaire du capital national en accentuant sous le nom de la « rigueur » une réelle politique d'austérité, se trouvait entravé par la présence de tous les partis de gauche à la tête de l'Etat dégarnissant le terrain social : un niveau d'attaques plus élevé risquait fort d'aboutir à une situation complètement incontrôlable par la totalité des syndicats, lesquels soutenaient ce même gouvernement.

Le second de ces facteurs était la stratégie d'immobilisation menée à partir de 1984 et suite au départ du PC du gouvernement par ces mêmes syndicats, et particulièrement la CGT (proche du Parti Communiste), consistant à utiliser contre les luttes le discrédit qui s'était développé à leur égard parmi les ouvriers : leurs appels répétés et radicaux à « l'action » avaient pour résultat justement de détourner de l'action les ouvriers les plus conscients de leur rôle de saboteurs.

Mais derrière la relative passivité ouvrière résultant de cette situation s'accumulait un énorme mécontentement et mûrissait la capacité à transformer en positif le discrédit des syndicats, pour (et non plus contre) le combat de classe.

C'est justement ce qu'a démontré la grève à la SNCF (Chemins de Fer français) à partir de la deuxième moitié de décembre 86.

La grève est partie le 18 décembre dans le dépôt de conducteurs de la gare du Nord de Paris, de façon spontanée, sans préavis auprès de la direction (obligatoire dans le secteur public en France), ni consigne des syndicats, lesquels attendaient l'ouverture de négociations avec la direction prévues le 6 janvier 1987. Ce premier groupe de grévistes bloquait immédiatement le trafic dans le réseau Nord et appelait les autres conducteurs à rejoindre la lutte. En 48 heures, ce sont tous les dépôts (quatre-vingt treize) qui sont touchés et on compte 98 % de grévistes parmi les conducteurs. C'est le mouvement le plus important dans ce secteur depuis mai 1968. Ce mouvement déborde sur d'autres catégories de travailleurs de la SNCF. Bien qu'avec une participation moindre, les « sédentaires » de pratiquement toutes les gares, de tous les ateliers, sont entrés en lutte.

Pendant plusieurs jours, les syndicats sont complètement débordés et prennent position contre la lutte sous prétexte de ne pas gêner les départs en vacances de la période de fin d'année. Même la CGT, qui est le plus « radical » d'entre eux, s'oppose au démarrage du mouvement, allant dans certains dépôts jusqu'à organiser des « piquets de travail » pour casser la grève. Cette attitude des syndicats, l'énorme méfiance qui s'était développée à leur égard depuis des années et particulièrement au cours de l'année écoulée où ils ont écœuré les ouvriers de la SNCF par quatorze « journées d'action » stériles, tout cela permet d'expliquer que d'emblée une des préoccupations majeures de tous les grévistes a été de prendre eux-mêmes en main leur lutte afin d'empêcher les syndicats de la saboter. Partout se tiennent chaque jour des assemblées générales souveraines qui se veulent le seul lieu de prise de décision sur la façon de conduire la lutte. Partout des comités de grève sont élus par les assemblées et sont responsables devant elles. C'est la première fois qu'en France on assiste à un tel niveau d'auto-organisation des luttes. Les grévistes ressentent le besoin d'unifier cette auto-organisation à l'échelle de tout le pays, ce qui aboutit à la création de deux « coordinations » nationales. La première, celle dite de « Paris-Nord » (lieu de ses réunions) regroupe les délégués de près de la moitié des dépôts de conducteurs. La seconde, dite « d'Ivry » (dépôt de la banlieue sud de Paris) est ouverte à toutes les catégories d'ouvriers de la SNCF mais est en même temps moins représentative et beaucoup de ses participants ne sont pas mandatés par les assemblées. Et c'est là que le mouvement exprime ses limites. La coordination de Paris-Nord décide de se limiter aux seuls conducteurs et celle d'Ivry, si elle est plus ouverte, décide à son tour d'interdire l'entrée de ses réunions aux ouvriers d'autres secteurs.

Dans cet enfermement de la lutte, il faut voir évidemment le résultat du travail des instruments les plus radicaux de l'Etat bourgeois : le syndicalisme « de base » et les groupes gauchistes. En effet, ces derniers, tout en faisant dans leur presse de grandes déclarations en faveur de l'extension de la lutte, sont les premiers, sur le terrain, à combattre une telle extension. Ce n'est pas un hasard si la coordination de Paris-Nord, qui se referme aux seuls conducteurs, a pour porte-parole un militant de la « Ligue Communiste Révolutionnaire » (trotskyste) ; si la coordination d'Ivry a pour figure de proue un militant d'un autre groupe trotskyste, « Lutte Ouvrière ». En réalité, si ces groupes bourgeois sont en fin de compte capables de dévoyer le mouvement dans l'impasse de l'isolement c'est qu'il existait encore au sein de la classe ouvrière un fort poids du corporatisme que les gauchistes ont flatté par des propos radicaux du style : « si nous élargissons le mouvement à d'autres secteurs, nos propres revendications spécifiques seront comme d'habitude noyées dans les autres et d'autre part, nous allons perdre le contrôle du mouvement au bénéfice des syndicats qui eux ont une structure à l'échelle de tout le pays ».

L'isolement dans lequel se sont enfermés au bout d'une semaine les travailleurs de la SNCF s'est révélé extrêmement nocif pour la suite du mouvement. Il était d'autant plus grave qu'il existait tout au cours de la fin décembre d'importants mouvements de grève dans les transports parisiens et dans les ports. Ces mouvements avaient été lancés par les syndicats mais témoignaient d'une très forte combativité et méfiance par rapport à ceux-ci. Alors que l'envoi de délégations massives des assemblées de cheminots vers les autres assemblées et secteurs ouvriers, que l'ouverture de leurs propres assemblées à ces autres secteurs auraient pu constituer autant d'exemples de comment lutter pour l'ensemble de la classe ouvrière, de comment s'organiser en dehors des syndicats, l'isolement des cheminots dont l'attitude des deux coordinations était le témoignage, a déterminé la stagnation puis le déclin de leur mouvement après le 25 décembre. Celui-ci avait cessé d'être un facteur dynamique positif dans l'ensemble de la situation en France. Par contre, son épuisement a été l'occasion pour la bourgeoisie de développer une contre-offensive visant à saboter dans les autres secteurs la combativité ouvrière. Le partage des tâches a été systématiquement organisé. En particulier syndicats et gouverneraient ont fait pendant des semaines de la question de la grille des salaires (la Direction voulait remplacer une grille d'avancement à l'ancienneté par une grille d'avancement « au mérite ») le sujet central de leur battage, alors que la question centrale qui concerne tout le secteur public en France est celle d'une baisse continue du pouvoir d'achat qui va encore s'amplifier en 1987. Après avoir affiché son intransigeance sur la « grille », le gouvernement décide le 31 décembre de la « suspendre », ce qui évidemment est salué comme une « victoire » par les syndicats. Comme les cheminots décident après cette date de poursuivre la grève, on voit alors la CGT, sûre désormais de l'échec du mouvement, adopter (suivie par la CFDT d'obédience PS) un langage « jusqu'au-boutiste » qui va se maintenir jusqu'à la fin de la grève à la mi-janvier. Ce même syndicat lance au début janvier une série de grèves dans le secteur public notamment aux Postes et Télécommunications et surtout dans un de ses bastions, l'Electricité et le Gaz (EDF-GDF). C'est au nom de l'extension de la grève des cheminots à tout le secteur public que la CGT lance ses appels. Le fait qu'elle reprenne à ce moment-là un slogan qui en général est celui des révolutionnaires ne signifie évidemment pas que ce syndicat aurait décidé d'un seul coup de défendre les intérêts ouvriers. Ce qu'il cherche par ses appels ce n'est pas l'extension du combat mais l'extension de sa défaite. Plus important sera le nombre des ouvriers engagés dans la lutte dans un moment défavorable et plus cuisante et étendue sera la démoralisation qui en résultera : tel est le calcul de la bourgeoisie. Et c'est en partie ce qu'elle a obtenu dans des secteurs comme EDF-GDF.

Ainsi, malgré son complet débordement au début du mouvement, la bourgeoisie, avec l'ensemble de ses forces se partageant le travail : droite, gauche et gauchistes (lesquels en particulier ont réussi à convaincre les ouvriers les plus méfiants de s'en remettre aux syndicats pour négocier avec le gouvernement) a réussi encore une fois à reprendre les choses en main. Cependant, cette grève a laissé une marque très importante dans la conscience de toute la classe ouvrière en France. Ainsi, dans chaque petit mouvement qui a pu se dérouler par la suite (instituteurs, hôpitaux, etc.), la nécessité d'assemblées générales souveraines s est exprimée et sont apparues des «coordinations» fomentées en général par les gauchistes pour qu'ils puissent en garder le contrôle. Par ailleurs, on assiste à l'heure actuelle à un profond mouvement de réflexion au sein de la classe dont une des manifestations est l'apparition encore timide de comités de lutte ([1] [1]) se donnant pour objectif d'impulser la réflexion parmi les ouvriers dans la perspective des prochains combats.

Le mouvement qui vient de se produire en France, malgré son échec et ses faiblesses, est extrêmement significatif du moment présent des luttes à l'échelle européenne. L'auto-organisation dont il s'est doté avant que gauchistes et syndicats ne viennent la vider de son contenu, l'extrême méfiance qui s'est exprimée à l'égard de ces derniers montrent l'avenir de la lutte de classe à l'échelle internationale. Ces caractéristiques sont particulièrement accentuées en France du fait de la présence au gouvernement pendant trois ans de tous les partis de gauche. En ce sens, les luttes qui viennent de se dérouler en France constituent une confirmation a contrario de la nécessité pour la bourgeoisie de tous les pays, depuis la fin des années 1970, de placer ses forces de gauche dans l'opposition afin d'occuper le terrain social. Elles sont aussi une confirmation du fait que la venue de la gauche au pouvoir en mai 1981 ne résultait nullement d'une stratégie de la bourgeoisie, mais bien d'un accident lié à l'archaïsme de son appareil politique. Cependant, même dans les pays qui ont pu s'éviter ce genre d'accident (c'est-à-dire la grande majorité), l'usure d'un appareil syndical de plus en plus mis à contribution dans le sabotage des luttes ouvrières débouchera de plus en plus vers l'apparition de tels mouvements spontanés et développant leur auto-organisation.

L’intervention des révolutionnaires

Il est clair qu'un mouvement d'une telle importance requiert de la part des organisations révolutionnaires une intervention active afin d'apporter une contribution réelle au développement de la lutte et à la prise de conscience de l'ensemble de la classe.

C'est dès les premiers jours du mouvement qu'une telle intervention active s'avérait nécessaire pour appeler tous les autres secteurs de la classe ouvrière à rejoindre le mouvement. C'est pour cela que notre section en France a publié le 22 décembre un court tract en ce sens largement diffusé et intitulé : « Pour faire reculer l'attaque du gouvernement, élargissons le mouvement, entrons tous ensemble dans la lutte ».

Ensuite, lorsque après le 25 décembre le mouvement a atteint son apogée et a commencé à piétiner, il s'agissait de souligner aux yeux de tous les ouvriers l'impérieuse nécessité de ne pas laisser isolée la grève des cheminots sous peine d'aboutir à une défaite pour l'ensemble de la classe ouvrière. Il fallait en même temps insister particulièrement pour que se développe dans la classe une réflexion approfondie à partir des événements qu'elle vivait depuis une dizaine de jours. C'était la signification du deuxième tract publié le 28 décembre par la section en France du CCI et intitulé « Appel à tous les ouvriers pour élargir et unifier les lunes ».

Enfin, lorsque la lutte s'est achevée, il convenait que les révolutionnaires participent encore activement au processus de réflexion et de décantation qui s'opérait dans la classe en vue de mieux être armée pour les combats futurs. C'était le but du troisième tract publié le 12 janvier par notre organisation, intitulé « Leçons du premier combat ».

Il est clair que l'intervention des révolutionnaires ne peut se limiter à la diffusion de tracts : la vente de la presse sur les lieux de travail, dans les manifestations, les prises de parole dans les assemblées et meetings, les réunions publiques, constituent aussi des moyens importants de cette intervention au cours d'une telle période, moyens que le CCI a tenté d'utiliser le mieux possible malgré ses faibles forces.

Cependant, ce n'est pas une seule organisation du milieu révolutionnaire mais toutes ses organisations qui étaient confrontées à cette nécessité d'une intervention active. Et malheureusement, pour la majorité de celles-ci, cette intervention s'est trouvée une nouvelle fois bien en deçà de ces nécessités lorsqu'elle n'a pas été carrément inexistante.

De cette carence de l'ensemble du milieu politique prolétarien il est nécessaire de tirer plusieurs enseignements.

En premier lieu, une organisation révolutionnaire ne peut être un facteur actif dans le développement des luttes que si elle s'est dotée d'une analyse claire du moment historique dans lequel elles se situent. Lorsqu'on continue de penser que le cours historique est encore à la guerre, que le prolétariat n'est pas encore sorti de la contre-révolution (alors que c'est tout le contraire qui est vrai depuis la fin des années 1960), il n'est pas étonnant qu'on sous-estime complètement l'importance des mouvements présents, qu'on en soit absent ou qu'on y intervienne après la bataille.

En second lieu, il importe que les révolutionnaires soient capables à chaque moment de situer la signification réelle des différents événements auxquels ils sont confrontés : attribuer au mouvement des étudiants de décembre 1986 en France, une valeur « d'exemple » pour les luttes ouvrières de ce pays c'est non seulement confondre 1986 avec 1968, c'est aussi ne pas comprendre la nature profonde, inter-classiste de ce type de mouvement, c'est enfin apporter sa petite contribution aux discours des gauchistes et de toute la bourgeoisie sur le même thème.

En troisième lieu, il est nécessaire que les révolutionnaires soient à chaque moment en mesure de juger de façon précise des situations afin d'y intervenir suivant les formes les plus appropriées. Cette nécessité d'une analyse au jour le jour de l'évolution des situations est évidemment difficile pour les révolutionnaires. Elle ne découle pas mécaniquement de la validité de leurs principes programmatiques ni de la justesse de leur compréhension de la période historique. En particulier, cette capacité résulte aussi, pour une bonne part, de l'expérience concrète acquise par les révolutionnaires dans la lutte.

Pour pouvoir réunir l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire que les organisations communistes se conçoivent comme partie prenante des combats actuels de la classe ouvrière. Et c'est sûrement ce qui manque le plus dans le milieu politique prolétarien à l'heure actuelle.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons ce constat ; le CCI n'est pas intéressé à dénigrer les autres organisations afin de pouvoir souligner ses propres mérites. Nos critiques, sur lesquelles nous reviendrons plus précisément, nous les concevons -comme un appel à tous les révolutionnaires à prendre à bras le corps la responsabilité que la classe leur à confiée et dont l'importance croît de jour en jour en même temps que se développe le mouvement de celle-ci.

Perspectives du développement des luttes

Dans un contexte européen et même mondial (voir l'article dans ce numéro sur les luttes aux USA) le développement des luttes ouvrières, les combats qui se sont déroulés en France à la fin 1986, constituent, après ceux de Belgique au printemps de la même année, un pas important de ce développement. En particulier bien qu'elles aient beaucoup de caractéristiques communes, ces deux luttes ont mis particulièrement en évidence, chacune pour sa part, une des deux nécessités majeures du combat de classe à l'heure actuelle.

Les luttes de Belgique ont souligné la nécessité et la possibilité de mouvements massifs et généralisés dans les pays capitalistes avancés. Les luttes en France sont venues confirmer la nécessité et la possibilité d'une prise en main par les ouvriers de leurs combats, de l'auto-organisation de ceux-ci en dehors des syndicats, contre eux et leurs manœuvres de sabotage.

Ce sont ces deux aspects inséparables du combat ouvrier qui seront de plus en plus présents dans le mouvement de luttes qui a déjà débuté.

FM. 1/3/87

[1] [2] Voir dans Révolution Internationale n°8153 et 154 deux textes publiés par des comités de ce type.

Géographique:

- Europe [3]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [4]

Rapport (Internationalism) : Crise et lutte de classe aux USA (extraits)

- 2741 reads

L'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase de récession n'épargne pas les USA, chef de file du bloc de l'Ouest et principale puissance économique mondiale. Les difficultés s'accroissent inexorablement pour le capital américain. Et les changements qui s'opèrent à la tête de l'exécutif, à travers le montage médiatique autour de «l'Irangate», visant à préparer la relève de Reagan en maintenant le Parti républicain au gouvernement et le Parti démocrate dans l'opposition, témoignent des préoccupations de la bourgeoisie américaine sur la nécessaire application d'une austérité brutale aux USA. Et cette austérité, comme dans le monde entier, comme en Europe occidentale, le prolétariat américain n'est pas prêt à l'accepter sans réagir. Même si du fait de ses caractéristiques historiques, le prolétariat aux USA n'a pas encore développé ses luttes au niveau atteint depuis quelques années en Europe de l'Ouest, il a montré une combativité dans toute une série de grèves ouvrières dans différents secteurs qui s'inscrit dans la vague actuelle de lutte de classe internationale.

Nous publions ci-dessous l'extrait sur la «Lutte de classe » du rapport sur la situation aux USA adopté par la section du CCI aux USA en décembre 1986, traitant de la politique de la bourgeoisie et des luttes ouvrières (pour obtenir le texte complet en anglais, s'adresser à «Internationalism»), Les événements des quelques mois écoulés depuis ce rapport n'ont fait que confirmer la perspective qui y est tracée d'un renforcement des attaques de la bourgeoisie et des réactions ouvrières à ces attaques.

La lutte de classe

La classe ouvrière aux USA participe à part entière à la troisième vague de luttes de classe qui a commencé en septembre 1983. Chaque phase de la vague actuelle a eu un écho très rapide dans les luttes des ouvriers américains. Le retard des ouvriers américains est en profondeur, pas dans le temps. Les luttes n'ont pas atteint la même ampleur qu'en Europe de T Ouest, mais ont montré les mêmes tendances et caractéristiques, prouvant une fois de plus que la lutte de classe est internationale. Les différences de degré qui se manifestent aux USA sont le reflet de la force du capitalisme américain et de sa position de chef du bloc de l'Ouest.

La troisième vague a eu trois phases distinctes :

— Première phase : elle commence en septembre 1983 en Belgique avec la grève du secteur public, et montre une tendance à l'extension — les ouvriers allant chercher d'autres secteurs lorsqu'ils voient la nécessité d'éviter l'isolement — et aussi un haut degré dans la simultanéité des luttes dans différentes industries et différents pays. Cette phase s'est rapidement exprimée aux USA par la grève à Greyhound, dans laquelle les ouvriers se battaient contre des baisses de salaires. Quand la direction a essayé de suivre l'exemple de l'administration Reagan face aux aiguilleurs du ciel, et a voulu employer des jaunes pour remplacer les ouvriers, des ouvriers combatifs d'autres secteurs sont accourus pour montrer leur solidarité dans les manifestations. Ces manifestations, appelées par le conseil syndical central, ville par ville, ont offert souvent la possibilité de rompre le contrôle syndical et ont montré que les ouvriers avaient tiré des leçons de l'expérience des contrôleurs aériens. Des manifestations de masse, des défilés dans les rues, d'abord appelés par les syndicats sous la pression des ouvriers, devinrent bientôt chose courante. Alors que les mois précédents avaient vu les pionniers de la nouvelle vague s'affronter violemment à la police lors des grèves à Iowa Beef, Phels Dodge en Arizona, ATT Continental, et avant Chrysler (en 1983), la grève de Greyhound a marqué un pas qualitatif : pour la première fois des ouvriers, hors d'un conflit spécifique sur un contrat, ont participé directement à la lutte. Cette recherche de la solidarité active n'a pas pris la forme de rejoindre la grève sur leurs propres revendications, comme cela a été le cas dans la grève du secteur public en Belgique en septembre 1983. Mais la grève de Greyhound a clairement exprimé le même processus, et les premiers jalons ont été posés pour briser l'isolement du corporatisme entretenu par les syndicats. Les ouvriers qui n'étaient pas employés à Greyhound se battaient à côté des grévistes, bloquant les autobus, risquant d'être arrêtés par la police, et un ouvrier de la construction est mort en essayant de bloquer un bus à Boston. Cette première phase a continué à faire écho aux événements en Europe, lorsque plusieurs milliers d'ouvriers à Toledo on rejoint les grévistes pour attaquer un atelier de jaunes en mai 1984, et se sont lancés dans une bataille rangée avec la police qui dura toute la nuit. Les confrontations violentes à Phels Dodge, la grève de la LILCO contre les baisses de salaires en dépit de la faillite proche de la compagnie, la grève des hôpitaux à New York et la grève de General Motors, grève sauvage non officielle qui s'est étendue à treize usines dans le pays, et la grève des employés de l'hôtel New York City dans laquelle les grévistes ont pris les rues, marchant d'hôtel en hôtel dans la ville, bloquant le trafic et trouvant un certain écho chez les employés des centres de distribution; tels furent quelques-uns des épisodes marquants de cette première phase de la troisième vague de lutte de classe, qui ont démontré la résistance grandissante aux baisses de salaires et autres concessions, et la tendance à la solidarité.

— La seconde phase a commencé à la fin 1985 - et fut caractérisée par une série de luttes dispersées, la bourgeoisie essayant de contrecarrer la tendance à l'extension et à la solidarité active dans la classe ouvrière en recourant à une stratégie d'attaques dispersées, attaquant les ouvriers d'une compagnie, d'une usine, d'un secteur à la fois. Les syndicats n'attendirent plus la pression ouvrière pour organiser des manifestations de solidarité et des marches, mais agirent préventivement en annonçant leurs plans d action, court-circuitant toute action spontanée. Bien sûr, les syndicats sabotèrent consciemment ces manifestations. Pour combattre le danger, explosif de la tendance à l'extension, les syndicats mirent de plus en plus en avant la fausse stratégie des « batailles d'usure » — la grève de longue durée. La restriction des piquets de masse, des marches de solidarité et autres armes de la classe ouvrière devinrent l'arme de routine utilisée par le syndicat, la direction et le gouvernement pour dévoyer les luttes ouvrières. Là où la situation était si explosive que les tactiques des syndicats traditionnels ne suffisaient plus à contrôler et à défaire les ouvriers, la bourgeoisie commença à s'appuyer de plus en plus sur les syndicalistes de base.

La stratégie d'attaques dispersées et le relais assuré par les syndicalistes de base menèrent à la dispersion de luttes combatives, dans lesquelles les ouvriers affirmèrent une résistance croissante aux attaques, et même une tendance à rompre le contrôle syndical, mais qui sont restées isolées. Les luttes centrales de cette période furent : la grève de Wheeling-Pittsburgh, où les ouvriers partirent en grève contre le plan de restructuration prévu à la suite de la faillite de l'entreprise; la grève d'Hormel, où la bourgeoisie s'appuya sur les syndicalistes de base qui se mirent à la tête de la tendance à l'extension, en prirent le contrôle, et l'amenèrent à la défaite ; la grève de Watsonville Cannery, où les premiers pas de l'auto organisation furent réalisés par une assemblée générale massive qui élit un comité de grève, qui se fit cependant récupérer par les syndicalistes de base qui orientèrent les ouvriers sur une «réforme syndicale » ; la grève des imprimeurs du Chicago Tribune, qui, bien qu'empêtrée dans une « grève d'usure », explosa dans une énorme manifestation de solidarité de classe en janvier 1986 où 17 000 ouvriers débrayèrent quelques heures pour aller à une manifestation appelée par les syndicats, se battirent avec la police, et essayèrent de bloquer le passage des jaunes ; la grève du personnel naviguant de la TWA, dans laquelle les grévistes refusaient les baisses de salaires drastiques et eurent dès le départ le soutien massif des mécaniciens et du personnel au sol, qui refusèrent de traverser les piquets de grève. Mais le gouvernement réussit à briser cette solidarité, isola et mena à la défaite le personnel naviguant.

— La troisième phase commence au printemps 1986. Comme le CCI l'avait prévu, à cause de l'approfondissement de la crise et de la chute dans une nouvelle récession globale, la bourgeoisie de tous les pays a de moins en moins de marge de manœuvre, de moins en moins de possibilité de reporter ses attaques contre la classe ouvrière. Elle déclenche une attaque frontale contre toute la classe ouvrière : un assaut d'austérité général. Internationalement, la troisième phase apparaît en Scandinavie où les ouvriers se battent contre les programmes d'austérité du gouvernement au début du printemps, et atteint son point le plus haut en Belgique au printemps, où la combativité des ouvriers est renforcée par un effort conscient de recherche de l'unité dans la lutte. Aux USA, les premiers signes d'un changement de situation sont apparus à peu près en même temps : au printemps, une grève sauvage de General Electric s'étendit à quatre usines du Massachusetts, et une grève des cheminots du Maine Railroad s'étendit rapidement dans la Nouvelle-Angleterre, les autres cheminots manifestant une solidarité active. Mais ce fut la grève des employés municipaux de Philadelphie et Détroit en juillet qui annonça le plus clairement la troisième phase aux USA, à peine deux mois après les événements de Belgique.

A Philadelphie, les ouvriers utilisèrent des piquets de masses pour fermer l'Hôtel de Ville, refusant de laisser les syndicats utiliser des divisions juridiques pour diviser l'unité de la lutte, ne laissant pas les ordres syndicaux dissoudre les piquets pour faire dérailler le mouvement, et n'obéirent pas à l'injonction de reprendre le travail. Mais les syndicats parvinrent à utiliser la menace de la Ville de licencier tous les ouvriers, et à briser la grève, parce que les ouvriers n'avaient pas encore compris que la seule façon de déjouer de telles tactiques est d'étendre encore plus la lutte, d'entraîner plus d'ouvriers d'autres secteurs dans la bataille.

A Détroit, les efforts conscients de recherche d'unité ont atteint un niveau encore plus haut : les employés dits « cols bleus » comme ceux du sanitaire et du transport, qui n'étaient pas directement impliqués dans le conflit immédiat sur le contrat de salaires, ont maintenu une unité combative, résistant à tous les efforts des syndicats et de la direction pour les diviser. Même si les « cols bleus » n'ont jamais vraiment rejoint la grève sur leurs propres revendications, leur solidarité combative a donné à la grève sa réelle force, et a permis aux ouvriers de repousser l'attaque pour le moment, montrant clairement que la lutte paie. La même tendance s'est manifestée dans la grève des hôtels à Atlantic City où les ouvriers ont affirmé que la manifestation de rue était une arme puissante de la lutte de classe, défilant dans les rues, bloquant les transports de touristes et les bus qui transportaient les jaunes, et s'affrontant à la police pendant près de deux jours, avant qu'un nouveau contrat ne leur soit proposé.

Les mêmes tendances vers la recherche rapide et consciente de l'unité, ignorant les ordres syndicaux, prenant les rues, évitant les « guerres d'usure » se sont manifestées dans la grève des cliniques d'une chaîne privée en Californie, qui voulait baisser le salaire d'entrée de 30 %. Les piquets de masse forcèrent cinq autres syndicats représentants d'autres employés à rejoindre la grève.

En identifiant les nouvelles tendances déterminantes qui ont surgi dans cette troisième phase de la lutte, nous ne voulons pas déduire que toute lutte a nécessairement les mêmes forces et le même développement. Il est clair que la bourgeoisie américaine, avec sa grande force économique, a encore la capacité de disperser ses attaques, à un plus ou moins grand degré, et le fera tant que ce sera possible. Comme le montre l'exemple de la grève à USX (sidérurgie), elle a la capacité d'orchestrer l'isolement des luttes et recourt à l'idéologie de la grève d'usure. Néanmoins, nous devons insister sur le fait que la tendance générale favorise un développement des luttes dans lesquelles les ouvriers cherchent consciemment à unifier leurs luttes et à construire une solidarité active.

Vu les spécificités de l'économie américaine, avec son large secteur privé, et la façon plus indirecte dont les plans d'austérité du gouvernement sont imposés au secteur privé, c'est dans le secteur public que les conditions sont le plus favorables à un mouvement unifié à court terme. Toutefois, comme le montre l'avalanche de nouveaux licenciements, la résistance des ouvriers du secteur privé ne suivra pas de loin.

Avec les contrats pour 1987 qui touchent près de 600 000 ouvriers du secteur public et 400 000 du secteur automobile, les potentialités pour des luttes importantes sont posées. La croissance rapide du chômage pose la condition pour que les chômeurs jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte de classe, comme nous l'avons vu dans certains pays d'Europe. La fermeture d'un nombre croissant d'usines, suivant des années de concessions syndicales, qui étaient censées garantir le futur, et les licenciements dans des compagnies qui réalisent d'énormes profits, attisera la résistance combative des ouvriers. La pression grandissante du gouvernement et des compagnies pour attaquer les ouvriers amènera une plus grande simultanéité des luttes, et créera des circonstances de plus en plus favorables pour la tendance à l'unification des luttes contre des attaques unifiées.

La participation de la classe ouvrière américaine à la troisième phase démontre clairement que le même processus de maturation de la conscience de classe a eu lieu ici et en Europe. Les ouvriers aux USA comprennent de plus en plus le sérieux de ce qui est engagé dans les luttes. Bien que le nombre de grèves en 1986 ait incroyablement augmenté par rapport à 1985 (qui détenait le record du nombre de grèves le plus bas depuis la seconde guerre mondiale), il n'a pas encore rattrapé celui de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Mais, plus important que le nombre de grèves, est la qualité des grèves, qui se traduit dans le sérieux des enjeux des grèves et dans les efforts de la classe ouvrière pour tirer les leçons des grèves passées.

La bourgeoisie utilise ses médias pour démoraliser les ouvriers quant aux perspectives de lutte, insistant sur la défaite des contrôleurs aériens en 1981, sur la grève d'Hormel, sur celle du personnel naviguant de la TWA — tous ceux là ayant perdu leur travail. Mais les ouvriers n'ont pas été détournés de la lutte par ces défaites. Au contraire, ils commencent à tirer les leçons de ces défaites, et cherchent l'unité dans la lutte, qui est leur principale arme. Il devient de plus en plus évident que la meilleure façon de se battre ce n’est pas les longues grèves d'usure, mais les conflits courts, qui s'étendent rapidement. A Hormel, à Watsonville, à la TWA, à USX, les syndicats ont imposé leur stratégie de grève d'usure, et ont mené les ouvriers à la défaite. Mais à Philadelphie, Détroit, Atlantic City et dans les cliniques de Californie, les ouvriers ont très rapidement cherché à étendre leurs luttes.(...)

Internationalism Décembre 1986

Géographique:

- Etats-Unis [5]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [4]

Où en est la crise économique ? : Le capitalisme russe s'enfonce dans la crise mondiale

- 3820 reads

Avec Mikhaïl Gorbatchev, la propagande soviétique s'offre une cure de jouvence médiatique. Devant les caméras du monde entier, le nouveau chef de l’Etat russe pérore : « ...des transformations révolutionnaires sont en cours dans notre pays », et les nouveaux princes du Kremlin de disserter sur la « révolution », la « démocratie », la « paix », le « désarmement », etc. Mais dans tout cela, rien de bien nouveau, ce sont les thèmes classiques de la propagande soviétique depuis des décennies. Ce qui est nouveau, c'est après la paralysie de l'administration brejnevienne, le dynamisme de la nouvelle équipe à mettre en œuvre ses thèmes de propagande, de mystification, sa capacité à jouer des ressources de l'arsenal médiatique, à libérer quelques «dissidents» par-ci, à faire de mirifiques propositions de « désarmement » par-là, à arrêter quelques bureaucrates « corrompus » par ailleurs. La bourgeoisie russe est en train de prendre exemple sur ses consœurs occidentales et apprend à maîtriser l'art des campagnes idéologiques de déboussolement destinées à cacher aux yeux du prolétariat la réalité de la dégradation générale de l'économie, l'attaque drastique contre les conditions de vie des ouvriers et l’accentuation des tensions impérialistes.

La dégradation économique de l'URSS

Les données économiques de manière générale sont toujours sujettes à caution, car ce sont d'abord des données fournies par la classe dominante, donc en partie assujetties aux besoins de sa propagande, mais en URSS cette tendance est certainement encore plus forte que pour les autres grandes puissances, quand ce n'est pas que simplement ces données sont classées secret d'Etat. Dans ces conditions, il est bien difficile de se faire une idée exacte de la situation réelle de l'économie russe. Cependant, quelques éléments montrent clairement sa situation de faiblesse sur la scène mondiale et la dégradation qui va en s'accélérant dans le cadre de la crise économique mondiale du capitalisme.

Le statut de 2e puissance économique mondiale de l'URSS est à relativiser. Alors qu'en 1984, les USA caracolent en tête avec un PNB de 3627 milliards de dollars, l'URSS, en 2e position, est talonnée par le Japon : respectivement 1400 et 1307 milliards de dollars.

Cependant, l'estimation du PNB russe, pour être un élément de comparaison valable, doit être relativisée par:

— le fait que le rouble qui sert de base aux calculs en URSS est profondément surévalué par rapport à la monnaie internationale de référence qui est le dollar ;

— une grande part (de 10 à 20 %) de la production manufacturière russe est déficiente et invendable (même sur le marché interne), mais est tout de même comptabilisée, et l'ensemble de la production est de qualité médiocre.

En tenant compte de ces éléments, il est probable que la valeur réelle de la production globale du Japon a dépassé celle de l'URSS et de toute façon, même sur le plan des chiffres officiels, le Japon, sur le strict plan de la production manufacturière, précède l'URSS pour laquelle celle-ci ne représente que 25 % du PNB.

Ce rattrapage de l'URSS par le Japon montre à l'évidence que l'URSS, malgré les taux de croissance records annoncés depuis des années, a vu sa situation se dégrader sur la scène économique mondiale.

Un bon indice du degré de développement est le PNB par habitant. Avec 5500 dollars en 1984, le PNB de l'URSS par habitant se situait à la 49e place mondiale, après Hong-Kong et Singapour. L'URSS présente de graves caractéristiques de sous-développement. Cela est particulièrement net si on considère simplement la situation du commerce extérieur, même si celui-ci ne représente que 6 % du PNB (contre 18 % pour la France par exemple).

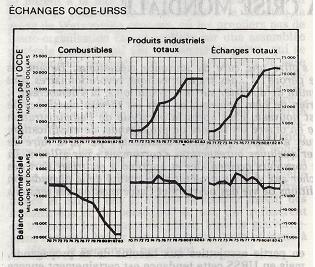

Les échanges de l'URSS avec l'OCDE sont caractéristiques de ceux d'un pays sous-développé. L'URSS est essentiellement un exportateur de matières premières : 80 % du total de ses exportations vers l'OCDE en 1985.

Le capital russe est incapable de maintenir sa compétitivité. Ainsi, si les exportations de produits « dérivés de la technologie » représentaient 27 % des exportations russes vers l'OCDE en 1973, ils n'en représentaient plus que 9 % en 1982. C'est de moins en moins sa puissance industrielle et de plus en plus la richesse de son sous-sol qui permet à l'URSS de maintenir une balance commerciale positive et d'acheter à l'occident la technologie qui lui fait défaut. Mais cette situation rend l'URSS particulièrement sensible aux fluctuations du marché mondial.

Sur le plan de ses échanges avec l'occident, l'année 1986 a été une année noire pour l'URSS. La chute des cours des matières premières, et notamment du pétrole, est venue porter un coup très rude aux exportations soviétiques : au cours du 1er semestre 1986, les exportations ont baissé en valeur de 21 %, tandis que pour maintenir le solde de sa balance commerciale, l'URSS a dû réduire ses importations de 17,5 %, et procéder à d'importantes ventes d'or, écornant ainsi ses réserves.

L'URSS, comme tout pays capitaliste, subit de plein fouet la crise de l'économie mondiale. Depuis le début des années 1970, la croissance n'a cessé de chuter. Elle est ainsi passée d'un taux moyen annuel de 5,1 % en 1971-75, à 3,7 % en 1976-80, pour finir à 3,1 % en 1985. Sur 1981-85, ce taux de 3,2 % a été le plus bas de l'après-guerre (ces taux officiels sont surévalués, mais ils donnent une idée de l'évolution générale vers la récession).

Comme on vient de le voir, nous sommes bien loin des rodomontades d'un Khrouchtchev qui prétendait il y a 25 ans rattraper les USA sur le plan économique. Pourtant aujourd'hui, Gorbatchev nous ressort le même type de balivernes. Mais derrière le sourire de l'homme médiatique, s'impose la même poigne de fer qui, dans la logique de la gestion capitaliste, impose au prolétariat toujours plus d'austérité. Le discours et la pratique des dirigeants russes n'a pas changé. Devant la dégradation de son appareil économique, devant la pénurie de capital typique du sous-développement, le « capital humain » comme disait Staline, doit remplacer les machines que l'URSS n'a pas la technique pour construire, ni l'argent pour acheter à l'occident. Alors que le prolétariat russe subit déjà des conditions de misère terribles, derrière tous les beaux discours actuels, c'est encore plus de peine, plus de sueur, plus de sang, plus de larmes qui lui sont imposés.

Une attaque redoublée contre le niveau de vie de la classe ouvrière

La lutte sur le front de la productivité, inclut les méthodes policières mises en place durant l'intermède Andropov, et derrière les campagnes contre l'alcoolisme, ces mesures sont même intensifiées par les nouveaux dirigeants : surveillance renforcée dans les usines, interdiction d'aller faire les courses durant les heures de travail (ce qui était une coutume étant donné les longues heures d'attente pour avoir une chance de disposer des rares produits disponibles dans les magasins d'Etat), vérifications dans la rue et dans les usines de la présence sur les lieux de travail, sanctions accrues contre les récalcitrants à la discipline du travail, etc.

Le but de l'équipe Gorbatchev est d'accroître la production et la compétitivité en renforçant la compétition économique entre les ouvriers. La part des primes de toutes sortes dans les salaires est accrue par les nouvelles réformes : les nouveaux critères de qualité, s'ils peuvent signifier un accroissement du salaire dans les usines les plus modernes, là où ils sont possibles à réaliser (ainsi par exemple une usine-pilote de turbines en Sibérie a fait grimper le salaire mensuel de 320 à 450 roubles) ; par contre, là où l'appareil productif est délabré (ce qui constitue l'essentiel des cas), l'impossibilité de répondre à ces critères va signifier une chute brutale des primes, et donc des salaires. De plus, comme ces primes sont attribuées collectivement, il est nécessaire que l'ensemble des ouvriers participe de l'effort de production. Cela signifie une pression renforcée sur l'ensemble des travailleurs, et vise à renforcer aussi les divisions et oppositions entre ouvriers. Ces nouvelles mesures vont accroître les disparités des salaires et accentuer le fonctionnement à deux vitesses de l'économie russe : d'un côté les secteurs pilotes nécessaires au développement technologique de l'industrie d'armement où les salaires sont plus élevés, de l'autre côté le reste de l'économie où les salaires vont diminuer.

De plus, dans la mesure où les primes, qui représentent 40 % du salaire, sont indexées aux résultats obtenus vis-à-vis des objectifs du plan, la perspective très ambitieuse d'une croissance de 4 % imposée par Gorbatchev, signifie en fait, devant le peu de chances de la réaliser, une baisse des salaires.

Si l'inflation ' n'a jamais officiellement existé en URSS, pour autant c'est un secret de polichinelle que celle-ci a fait comme à l'ouest ses ravages durant les années 1970. Cela s'est notamment manifesté sur le marché kolkhozien et sur le marché noir omniprésents face à la pénurie de produits dans les magasins d'Etat. Cependant, si l'inflation a marqué le pas ces dernières années, les nouvelles mesures prises signifient à terme une relance de celle-ci :

— dans les magasins d'Etat les prix vont tendre à s'aligner sur ceux des marchés parallèles au travers de la diminution des subventions de l'Etat aux produits de base, l'approvisionnement va être « facilité » pour des produits soi-disant de meilleure qualité, mais surtout d'un prix beaucoup plus élevé ;

— la plus grande liberté pour les paysans de cultiver et de vendre leurs propres produits va permettre d'alimenter le marché kolkhozien, mais à des prix prohibitifs (ainsi cet été, un kilo de tomates valait une journée de salaire ouvrier) ;

—-la tendance actuelle à la légalisation de l'économie souterraine, reconnaissance du travail artisanal, mise en place de nouvelles structures semi-privées de production et de distribution, va tendre à aligner les prix officiels sur ceux du marché noir.

Ces mesures sont une attaque directe contre les conditions de vie de la classe ouvrière.

Quelles perspectives ?

Il est tout à fait significatif qu'au même moment où Gorbatchev lance ses appels à la lutte pour la production, pour la compétitivité, ce sont les mêmes discours qui sont prononcés à l'ouest, où Reagan lance une « bataille pour la compétitivité », qu'au même moment où la direction soviétique met en place un vaste plan de réformes économiques, la « refonte », pour donner plus d'autonomie concurrentielle aux entreprises d'Etat ; à l'ouest, la mode est au « libéralisme », à la « privatisation », pour éliminer les « canards boiteux » de la production. La crise est mondiale, et dans la situation de concurrence exacerbée qui en découle, la lutte pour une plus grande compétitivité passe par la mise en place de programmes d'austérité renforcés. Là est le véritable sens de tous les beaux discours qui sont assénés au prolétariat à l'est comme à l'ouest.

Les discours productivistes, pacifistes et démocratiques, de Gorbatchev ne sont que du bluff :

— les mirifiques taux de croissance annoncés pour le futur plan quinquennal de la fin des années 1980 ne seront jamais atteints. L'économie mondiale est en train, lentement mais sûrement, de s'enfoncer dans la récession, et l'URSS, puissance économique secondaire, à l'appareil productif périmé, est bien incapable, même en soumettant l'ensemble de son bloc à un pillage en règle, de redresser la situation. L'URSS, à l'instar des autres pays, s'enfonce inexorablement dans la crise, et ceci, vu la faiblesse économique de ce pays, va prendre des formes brutales :

— Dans ces conditions, étant donné l'incapacité de l'URSS d'asseoir sa puissance sur le plan économique, plus que jamais c'est dans la fuite en avant dans l'économie de guerre, dans le sacrifice de l'économie sur l'autel de la production d'armements, que l'URSS peut parvenir à maintenir sa place de puissance impérialiste dominante. Tous les beaux discours de Gorbatchev sur le désarmement ne sont qu'un leurre, lié à la réorientation de sa stratégie imposée par sa difficulté à faire face à 1 offensive impérialiste du bloc de l'ouest de ces dernières années, et qui vise a resserrer son dispositif militaire sur les frontières de son bloc et à entreprendre un vaste plan de modernisation de son armement technologiquement en retard.

— Après la défaite du prolétariat en Pologne en 1981, et le reflux des luttes qui s'en est suivi, de nouveaux échos de la lutte de classe nous parviennent d'Europe de l'est, qui témoignent que le potentiel de combativité de la classe ouvrière est toujours là, et que face à l'attaque en règle contre ses conditions de vie, celle-ci réagit. Dans le bloc de l'est aussi la perspective est au développement de la lutte de classe.

En URSS, les émeutes de Kazakhstan témoignent d'un mécontentement croissant. Mais plus significatives encore ont été les émeutes, réprimées elles aussi dans le sang, des travailleurs originaires des Etats baltes, réquisitionnés pour circonscrire la catastrophe de Tchernobyl, et les échos de grèves qui ont eu lieu dans la gigantesque usine Kamaz où l'on fabrique des camions (ville de Breschnev, République Tatare) contre les « contrôles de qualité » imposés par Gorbatchev.

Les beaux discours démocratiques de Gorbatchev ont d'abord pour but de faire accepter par une classe ouvrière récalcitrante une austérité accrue, et d'adapter l'appareil d'Etat russe pour faire face à la lutte ouvrière. L'utilisation des mystifications démocratiques par Gorbatchev n'a pas un sens différend de l'utilisation de la « démocratisation » des régimes gouvernementaux en Argentine ou au Brésil : désarmer et encadrer la classe ouvrière pour mieux l'affronter. Le pire danger pour le prolétariat serait de prendre ces belles paroles pour argent comptant. L'expérience kroutchevienne, qui elle aussi, derrière la campagne de « déstalinisation », avait été marquée par une attaque massive contre les conditions de vie des ouvriers, et avait vu en 1961-62-63 se développer une importante vague de lutte de classe, vague qui avait notamment culminé dans la grève des mineurs du Donbass que les troupes du KGB avaient réprimée violemment, n'est pas si éloignée, comme celle plus récente de la Pologne, pour montrer aux ouvriers russes le mensonge des discours démocratiques.

Avec le développement de la crise, Gorbatchev, bien moins encore que Kroutchev il y a 30 ans, n'a les moyens de sa politique.

J.J. 27/2/87

Géographique:

Récent et en cours:

- Crise économique [7]

Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (2)

- 3547 reads

COMPRENDRE LES CONSÉQUENCES POLITIQUES DE LA DÉCADENCE DU CAPITALISME

-

Le syndicalisme, le parlementarisme, les partis de masse, la lutte pour des réformes sociales, l'appui aux luttes pour la formation de nouveaux Etats... ce ne sont plus là des formes de lutte valables pour la classe ouvrière. La réalité de la crise ouverte qui secoue le capitalisme, l'expérience des luttes sociales que cette crise a engendrées, rendent cela de plus en plus clair pour des centaines de millions de travailleurs dans le monde entier.

-

Mais pourquoi ces formes de lutte qui ont été si importantes au siècle dernier pour le mouvement ouvrier ont-elles pu être transformées en ce qu'elles sont aujourd'hui ?

-

Il ne suffit pas d'être contre. Pour avoir une intervention solide dans la lutte de classe, capable de combattre le déboussolement que distille l'idéologie bourgeoise, encore faut-il savoir pourquoi on est contre.

Aujourd'hui, soit par ignorance, soit par facilité, certains groupes qui sont parvenus à la conclusion de la nature bourgeoise du syndicalisme, parlementarisme, etc., tentent de répondre à ces questions en ayant recours à des conceptions anarchistes ou utopistes, formulées en langage marxiste pour faire « plus sérieux ». Parmi eux, le Groupe Communiste Internationaliste (GCI)[1] [8].

Pour le GCI, le capitalisme n'a pas changé depuis ses origines. Les formes de lutte du prolétariat non plus. Quant au programme formulé par les organisations révolutionnaires, pourquoi aurait-il changé ? C'est la théorie de l'Invariance.

Pour ces chantres de la « révolte éternelle », la lutte de type syndical, parlementaire, la lutte pour des réformes ont toujours été, depuis leur apparition, ce qu'elles sont aujourd'hui, des moyens d'intégrer le prolétariat dans le capitalisme.

L'analyse de l'existence de deux phases dans l'histoire du capitalisme auxquelles correspondent des formes de lutte différentes ne serait qu'une invention des années 30 pour mieux « trahir le programme historique », programme qui lui se résumerait à une vérité quasi-éternelle : « révolution violente et mondiale ».

Voici comment ils formulent tout cela :

-

« Cette théorisation de l'ouverture d'une nouvelle phase capitaliste : celle de son déclin, permit ainsi à posteriori de maintenir une cohérence formelle entre les "acquis du mouvement ouvrier du siècle précédent" (il s'agit bien entendu ici des "acquis" bourgeois de la social-démocratie : le syndicalisme, le parlementarisme, le nationalisme, le pacifisme, la "lutte pour des réformes", la lutte pour la conquête de l'Etat, le rejet de l'action révolutionnaire...) et, du fait du "changement de période" (argumentation classique pour justifier toutes les révisions-trahisons du programme historique), l'apparition de "nouvelles tactiques" propres à cette "nouvelle phase"; cela allant de la défense de la "patrie socialiste" pour les staliniens au "programme de transition" de Trotsky, au rejet de la forme syndicale au profit de celle des conseils "ultra-gauches" » (cf. Pannekoek : Les Conseils Ouvriers). Tous entérinent ainsi, de façon a-critique l'histoire passée et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait "dans la phase ascendante du capitalisme...".

-

(...) « Et, les communistes d'être encore une fois des “iguanodons[2] [9] de l'histoire”, ceux pour qui rien n'a fondamentalement changé, ceux pour qui les “vieilles méthodes” de lutte directe, classe contre classe, la révolution violente et mondiale, l'internationalisme, la dictature du prolétariat... restent toujours -hier, aujourd'hui, demain- valables ». “Le Communiste” n° 23, p. 17-18.

Le GCI précise :

-

« L'origine même des théories décadentistes (théories du "changement de période" et de "l'ouverture d'une nouvelle phase capitaliste" : celle de son "déclin"...) se retrouve bizarrement" dans les années 30, théorisées tant par les staliniens (Varga) que par les trotskystes (Trotsky lui-même) que par certains sociaux démocrates (Hilferding, Sternberg...) et universitaires (Grossmann). C'est donc à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 que certains produits de la victoire de la contre-révolution commencèrent à théoriser une longue période de "stagnation" et de "déclin" ».

Difficile de dire autant d'absurdités en si peu de lignes. Laissons de côté les amalgames auxquels recourt fréquemment le GCI, qui n'apportent rien au débat sinon de démontrer la superficialité de son propre raisonnement. Mettre dans un même sac la gauche communiste internationaliste (Pannekoek) et le stalinisme (Varga) parce qu'ils ont parlé de décadence du capitalisme est aussi stupide que d'identifier révolution et contre-révolution parce que les deux traitent de lutte des classes.

LES ORIGINES DE LA THÉORIE DE LA DÉCADENCE

Commençons par ce qui est un vulgaire mensonge, ou dans le meilleur des cas, l'expression de la plus crasse ignorance de l'histoire du mouvement ouvrier : d'après le GCI, c'est dans les années 30, “a postériori”, qu'aurait été “bizarrement” inventée l'analyse de la décadence du capitalisme. Quiconque connaît un tant soit peu de l'histoire du mouvement ouvrier, et en particulier du combat contre le réformisme que mena la gauche révolutionnaire au sein de la social-démocratie et de la seconde Internationale, sait qu'il n'en est rien.

Dans l'article “Comprendre la décadence du capitalisme” nous avons longuement montré comment l'idée de l'existence de deux phases, l'une “ascendante” où les rapports capitalistes stimulent le développement économique et global de la société, l'autre “décadente” où ces rapports se transforment en « entrave » à ce développement, ouvrant une “ère de révolution”, nous avons indiqué comment cette vision est au coeur de la conception matérialiste de l'histoire, telle qu'elle fut définie par Marx et Engels, dès le Manifeste Communiste de 1847. Nous avons montré le combat que durent mener les fondateurs du socialisme scientifique contre tous les courants utopistes, anarchistes qui ignoraient volontairement une telle distinction de phases historiques et ne voyaient dans la révolution communiste qu'un idéal éternel à réaliser à tout moment et non un bouleversement que seul pouvait rendre possible et historiquement nécessaire l'évolution même des forces productives et leur contradiction avec les rapports sociaux de production capitalistes.

Mais Marx et Engels durent surtout combattre ceux qui ne voyaient pas que le capitalisme était encore dans sa phase ascendante. Dès la fin du siècle, la gauche de la seconde Internationale -en particulier à travers Rosa Luxembourg- dut combattre la tendance inverse, celle des réformistes qui consistait à nier que le capitalisme approchait sa phase de décadence. C'est ainsi qu'en 1898, Rosa Luxembourg écrivait dans Réforme ou Révolution :

-

« Une fois que 1e développement de l'industrie aura atteint son apogée et que sur le marché mondial, commencera pour le capital la phase descendante, la lutte syndicale deviendra doublement difficile : premièrement parce que les conjonctures objectives du marché s'aggraveront pour la force du travail, la demande de force de travail augmentant plus lentement et l'offre plus rapidement que ce n'est maintenant le cas ; deuxièmement, parce que le capital lui-même, pour se, dédommager des pertes subies sur le marché mondial, s'efforcera d'autant plus énergiquement de réduire la part du produit revenant aux ouvriers (...). L'Angleterre nous offre déjà le tableau du début du deuxième stade du mouvement syndical. Ce dernier se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des conquêtes déjà réalisées, et même celle-ci devient de plus en plus difficile » (souligné par nous), Réforme ou Révolution (1ère partie, point 3).

Ce n'est pas “a posteriori” -comme le prétend le GCI-, ce n'est pas après que la première boucherie impérialiste mondiale eut apporté la preuve irréfutable que le capitalisme était définitivement entré dans sa phase décadente, que ces lignes furent écrites. C'est quinze ans auparavant. Et Rosa Luxembourg commence à voir nettement les conséquences politiques -ici au niveau de la possibilité du syndicalisme- qu'entraîne pour le mouvement ouvrier un tel changement de “phase”.

Le GCI affirme que c'est « à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 que certains produits de la victoire de la contre-révolution commencent à théoriser une longue période de stagnation et de déclin ».

Le GCI ignore-t-il que, au cœur même de cette vague révolutionnaire, se fonde la troisième Internationale sur la base de l'analyse de l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase :

« Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat » (Plate-forme de l'Internationale Communiste). Et c'est au sein de cette Internationale que la gauche communiste mènera à son tour le combat contre les tendances majoritaires qui ne voient pas toutes les conséquences politiques pour les formes de lutte du prolétariat de cette nouvelle période historique.

Voici, par exemple, comment s'exprimait le KAPD, la gauche communiste allemande en 1921, au troisième congrès de l'IC :

-

« Pousser le prolétariat à prendre part aux élections dans la période de décadence du capitalisme revient à nourrir en son sein l'illusion que la crise peut être surmontée par des moyens parlementaires ».

Enfin dans les années 30, ce ne sont pas seulement les « produits de la victoire de la contre-révolution » mais les avant-gardes prolétariennes qui s'efforcent de tirer les enseignements de la vague révolutionnaire passée et qui « théorisent une longue période de stagnation et de déclin ». Ainsi la revue Bilan, qui regroupait des éléments de la gauche communiste d'Italie, Belgique et France, écrivait:

-

« La société capitaliste, vu le caractère aigu des contradictions inhérentes à son mode de production, ne peut plus remplir sa mission historique : développer les forces productives et la productivité du travail humain de façon continue et progressive. Le choc entre les forces productives et leur appropriation privée, autrefois sporadique, est devenu permanent, le capitalisme est entré dans sa crise générale de décomposition » (Mitchell, Bilan n° 11, septembre 1934)[3] [10].

Le GCI ignore ou falsifie l'histoire du mouvement révolutionnaire. Dans les deux cas ses affirmations sur « l'origine même des théories décadentistes » suffisent à démontrer la vacuité de son argumentation et le peu de sérieux de sa démarche.

L'INVARIANCE DU PROGRAMME OU LE “MARXISME DES DINOSAURES”

Venons en à l'argument du GCI selon lequel parler de changement pour les moyens de lutte du prolétariat serait « trahir le programme historique ».

Le programme d'un mouvement politique est constitué par la définition de l'ensemble des moyens et des buts que se propose ce mouvement. Le programme communiste contient en ce sens des éléments qui sont effectivement permanents depuis le Manifeste Communiste dont la rédaction correspond aux révolutions de 1848 qui virent la première apparition sur la scène de l'histoire du prolétariat comme force politique distincte. Il en est ainsi par exemple de la définition du but général : la révolution communiste mondiale ; ou du moyen fondamental pour atteindre ce but: la lutte de classe et la dictature du prolétariat.

Mais le programme communiste n'est pas que cela. Il contient aussi les buts immédiats et les moyens concrets, les formes d'organisation, les formes de la lutte nécessaires pour atteindre le but final.

Ces éléments concrets sont directement déterminés par la situation historique concrète dans laquelle se déroule la lutte du prolétariat.

-

« Si notre programme formule une bonne fois l'évolution historique de 1a société du capitalisme en socialisme, il doit manifestement aussi formuler, dans leurs traits fondamentaux, toutes les phases transitoires de ce développement, et par conséquent, pouvoir indiquer, à chaque moment, au prolétariat, le comportement correspondant, dans le sens du rapprochement vers le socialisme » dit Rosa Luxemburg dans Réforme ou révolution (2e partie, point sur la conquête du pouvoir politique).

Pour le GCI, le programme communiste ignore tout cela, et se cantonne à un seul cri de guerre : « I1 faut faire la révolution mondiale toujours et partout ». Réduit à cela, le programme pourrait être considéré invariant, mais il ne serait plus alors un programme, mais une déclaration d'intentions.

Quant à son application pratique, si ce « programme » pouvait en avoir une, elle se résumerait à envoyer des prolétaires à l'affrontement final quelles que soient les conditions historiques, les rapports de force. Autant dire c'est la voie au massacre.

Marx avait déjà combattu ce genre de tendances au sein de la Ligue des Communistes :

-

« Tandis que nous disons aux ouvriers : vous avez à traverser quinze, vingt, cinquante ans de guerres civiles et de guerres internationales, non seulement pour transformer les conditions, mais pour vous transformer vous-mêmes, et pour vous rendre aptes au pouvoir politique, vous leur dites au contraire : il faut que nous parvenions tout de suite au pouvoir, ou bien nous pouvons aller nous coucher. » (Marx, contre la tendance de Willich et Schapper au sein de la Ligue des Communistes, procès-verbal de la séance du comité central de septembre 1850, cité par B.Nicolaïevski in « La vie de Karl Marx », chap. XV.).

Un programme qui ne s'attache pas à définir les spécificités de chaque situation historique et des comportements prolétariens qui correspondent, un tel programme ne sert à rien.

Par ailleurs, le Programme communiste trouve une source permanente d'enrichissement dans la pratique de la classe. Des questions aussi cruciales que 1 impossibilité pour le prolétariat de conquérir 1’appareil d'Etat bourgeois à son profit ou les formes de lutte et d'organisation du prolétariat pour la révolution ont entraîné des modifications dans le programme communiste à la suite d'expériences comme celles de la Commune de Paris de 1871 et de la révolution russe de 1905.

Refuser de modifier le programme, de l'enrichir en permanence, en fonction de l'évolution des conditions objectives et de l'expérience pratique de la classe, ce n'est pas « rester fidèle » au programme, mais le détruire en le transformant en des tables de la loi. Les communistes ne sont pas des dinosaures et leur programme n'est pas un fossile.

Savoir modifier, enrichir le programme communiste comme ont toujours su le faire les révolutionnaires les plus conséquents pour qu'il soit capable de répondre à chaque situation historique générale, pour qu'il intègre les résultats de la praxis révolutionnaire, ce n'est pas « trahir le programme », mais c'est la seule attitude conséquente qui fasse de celui ci un véritable outil pour la classe[4] [11].

LE POINT DE VUE IDÉALISTE DE L'ANARCHISME ET LA MÉTHODE MARXISTE

Pour le GCI, le pire crime des “décadentistes” consiste à « théoriser une cohérence formelle avec 'les acquis du mouvement ouvrier du siècle précédent'». Et le GCI de préciser: « Il s'agit bien entendu ici des 'acquis' bourgeois de la social-démocratie ». Le danger fondamental de la théorie de la décadence serait « d'entériner de façon a-critique l'histoire passée et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait 'dans la phase ascendante du capitalisme'».

Pour le GCI, « La fonction historique de 1a Socialdémocratie a été directement, non pas d'organiser la lutte pour la destruction du système (ce qui est le point de vue invariant des communistes), mais d'organiser les masses d'ouvriers atomisés par la contre-révolution afin de les éduquer pour les faire participer au mieux au système d'esclavage salarié ». (Le Communiste n° 23, p. 18).

Nous reviendrons dans un prochain article de façon spécifique sur la nature de classe de la Socialdémocratie-2e Internationale de la période de l'entredeux siècles. Mais pour pouvoir en parler, il faut auparavant répondre au simplisme absurde du GCI selon lequel « rien n'a fondamentalement changé » pour la lutte ouvrière depuis ses origines.

Le GCI reproche à la Social-démocratie en effet de ne pas avoir organisé la lutte « pour la destruction du système (ce qui est le programme invariant des communistes) », mais le combat syndical, parlementaire, pour des réformes qui n'a jamais pu être autre chose qu'un moyen pour faire participer les prolétaires au système.

Mais rejeter le syndicalisme ou le parlementarisme uniquement parce qu'il s'agit là de formes de lutte qui ne se traduisent pas immédiatement par la « destruction du système », c'est les rejeter pour des raisons purement idéalistes, fondées sur le vent des idéaux éternels et non sur la réalité concrète des conditions objectives de la lutte de classe. Cela revient à ne voir la classe ouvrière que comme classe révolutionnaire, oubliant qu'au contraire de toutes les classes révolutionnaires du passé, elle est aussi une classe exploitée.

La lutte revendicative et la lutte révolutionnaire sont deux moments d'un même combat de la classe ouvrière contre le capital ; la lutte pour la destruction du capitalisme n'est autre que la lutte revendicative contre les attaques du capital portée à ses dernières conséquences. Ces deux moments de lutte n'en sont pas pour autant identiques. Et l'on a une vision totalement creuse de la lutte prolétarienne si l'on en ignore ce double caractère.

Ceux qui -tels les réformistes- ne voient dans la classe ouvrière que son caractère de classe exploitée et sa lutte comme seulement revendicative, ont une vision statique, a-historique bornée. Mais ceux qui ne voient la classe ouvrière que comme classe révolutionnaire ignorant sa nature d'exploitée et partant la nature revendicative de toute lutte ouvrière, parlent d'un fantôme.

Lorsque les révolutionnaires marxistes ont rejeté la forme de lutte syndicale ou parlementaire par le passé, ce ne fut jamais au nom du radicalisme creux et a-classiste propre aux anarchistes, et qui faisait écrire à Bakounine en 1869 dans le “Catéchisme révolutionnaire” que l'organisation doit consacrer « toutes ses forces et tous ses moyens à aggraver et à étendre les souffrances et les misères qui doivent finalement pousser le peuple à un soulèvement général ».

L'anarchisme se situe du point de vue d'un idéal de « révolte » abstrait. Pour les luttes revendicatives de la classe ouvrière, il n'éprouve qu'un « mépris transcendantal » comme le dénonce Marx à propos de Proudhon dans Misère de 1a philosophie. Le marxisme se situe du point de vue d'une classe et de ses intérêts, aussi bien historiques qu'immédiats. Lorsque les révolutionnaires marxistes parviennent à la conclusion que le syndicalisme, le parlementarisme, les luttes pour des réformes ne sont plus valables, ce n'est pas parce qu'ils abandonnent la lutte revendicative, mais parce qu'ils savent que celle-ci ne peut plus aboutir, ne peut plus être efficace en se servant des anciennes formes.

Telle est la démarche générale de Rosa Luxemburg lorsqu'elle envisage qu'avec l'entrée du capital dans “la phase descendante”, la lutte syndicale deviendra “doublement difficile”, lorsqu'elle constate à la fin du 19e siècle, que le mouvement syndical, dans le pays le plus avancé de l'époque, l'Angleterre, « se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des conquêtes déjà réalisées, et même celle-ci devient de plus en plus difficile ».

Telle est la démarche du KAPD quand il rejette la participation aux élections non pas parce que « le vote c'est sale », mais parce que les moyens parlementaires ne servent plus pour faire face aux effets de la crise du capitalisme, c'est-à-dire pour faire face à la misère pour le prolétariat.

Tant que le développement du capitalisme a pu s'accompagner de façon durable d'une véritable amélioration des conditions d'existence de la classe ouvrière, tant que l'Etat n'était pas devenu une puissance totalitaire sur la vie sociale, la lutte revendicative devait et pouvait prendre les formes syndicales, parlementaires. Les conditions objectives où le capitalisme connaît son apogée historique créent une sorte de terrain économique et politique où les intérêts immédiats de la classe ouvrière peuvent coïncider avec les nécessités du développement d'un capital en pleine expansion mondiale, et y trouver un réel profit.