Submitted by Revue Internationale on

- Dans les deux articles précédents nous avons montré que tout mode de production est rythmé par un cycle ascendant et décadent (Revue Internationale n° 55) et qu'aujourd'hui nous vivons au coeur de la décadence du capitalisme (Revue Internationale n° 54). L'objet de cette contribution-ci est de mieux cerner les éléments qui ont permis au capitalisme de survivre tout au long de sa décadence et plus particulièrement de dégager les bases explicatives des taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut momentané du capitalisme est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour la réaliser viennent à épuisement, ouvrant la porte à une crise sans précédent.

La contradiction fondamentale du capitalisme

"Ce qui est décisif dans le processus de production c'est la question suivante : quels sont les rapports entre ceux qui travaillent et leurs moyens de production." (Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, Ed. 10/18). Dans le capitalisme le rapport qui lie les moyens de production et les travailleurs est constitué par le salariat. C'est le rapport social de production de base qui à la fois imprime la dynamique du capitalisme, et contient ses contradictions insurmontables ([1]). Rapport DYNAMIQUE en ce sens que, pour vivre, le système doit constamment s'élargir, accumuler, étendre et pousser à bout l'exploitation salariale, aiguillonné par la baisse tendancielle du taux de profit (la péréquation de ce dernier découlant de la loi de la valeur et de la concurrence). Rapport CONTRADICTOIRE en ce sens que le mécanisme même de production de plus-value crée plus de valeur qu'il n'en distribue ; la plus-value étant la différence entre la valeur du produit du travail et le coût de la marchandise force de travail : le salaire. En généralisant le salariat, le capitalisme restreint ses propres débouchés, contraignant le système à constamment devoir trouver des acheteurs en dehors de sa sphère capital-travail :

"(...)Plus la production capitaliste se développe, et plus elle est obligée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate, mais dépend d'une extension constante du marché mondial (...). Ricardo ne voit pas que la marchandise doit être nécessairement transfonnée en argent. La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage (..). Dire enfin que les capitalistes n'ont en somme qu'à échanger et consommer les marchandises entre eux, c'est oublier tout le caractère de la production capitaliste et oublier qu'il s'agit de mettre le capital en valeur (...). La surproduction provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, que sa consommation n'augmente pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail (...). Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :

1) Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs, acheteurs d'une très grande portion de leur produit;

2) Que la majeure partie des producteurs, des ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent de leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent, qu'ils produisent la plus-value, le surproduit. Il leur faut constamment être surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs (...). La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital: produire à la mesure des forces productives, c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse de travail avec une masse donnée de capital, sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables (...)." (Marx, Le Capital, Ed.. Sociales, 1975, livre IV, t.II et livre III, t.I).

Marx a clairement montré, d'une part, l'inéluctabilité de la fuite en avant de la production capitaliste afin d'accroître la masse de plus-value pour compenser la baisse du taux de profit (dynamique), et d'autre part l'obstacle qui se dresse pour le capital : l'éclatement de la crise par le rétrécissement du marché nécessaire à l'écoulement de cette production (contradiction), bien avant que ne se manifeste l'insuffisance de la plus-value engendrée par la baisse tendancielle du taux de profit : "Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin de débouchés s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants et plus coûteux qu'il a créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre plus de marchandises, à conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandises (...). Les crises deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes déjà du fait que, au fur et a mesure que la masse de produits et, par conséquent, 1e besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit de plus en plus et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter, car chaque crise antérieure a soumis au commerce mondial un marché non conquis jusque là ou exploité de façon encore superficielle par le commerce" (Marx, Travail salarié et capital, Ed.. de Pékin, 1970).

Cette analyse fut systématisée et amplement développée par Rosa Luxemburg qui dégagea l'idée que, puisque la totalité de la plus-value du capital social global ne pouvait être réalisée, de par sa nature même, au sein de la sphère purement capitaliste, la croissance du capitalisme était dépendante de ses continuelles conquêtes de marchés pré-capitalistes ; l'épuisement relatif, c'est-à-dire eu égard aux besoins de l'accumulation, de ces marchés devra précipiter le système dans sa phase de décadence :

"Par ce processus, le capital prépare doublement son propre effondrement: d'une part, en s'étendant aux dépens des formes de production non capitalistes, il fait avancer le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation, deviendront impossibles. D'autre part, à mesure qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie économique et politique internationale à tel point qu'il provoquera contre sa domination la rebellion du prolétariat intemational bien avant que l'évolution économique ait abouti à sa dernière conséquence : la domination absolue et exclusive de la production capitaliste dans le monde. (...) L'impérialisme actuel (...) est la dernière étape du processus historique (du capitalisme) : la période de concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe." (L'accumulation du capital, Ed.. Maspéro, 1967).

Outre son analyse du lien indissoluble entre les rapports de production capitalistes et l'impérialisme, qui montre que le système ne peut vivre sans s'étendre, sans être impérialiste par essence, ce que Rosa Luxemburg apporte de fondamental ce sont les outils d'analyse pour comprendre pourquoi, comment et quand le système entre dans sa phase de décadence. A cette question Rosa y répondra dès les prodromes de la guerre 1914-18, estimant que le conflit inter impérialiste mondial ouvre l'époque où le capitalisme devient définitivement une entrave pour le développement des forces productives : "La nécessité du socialisme est pleinement justifiée dès le moment où l'autre, la domination de la classe bourgeoise, cesse d'être porteuse de progrès historique et constitue un frein et un danger pour l'évolution ultérieure de la société. Or, s'agissant de l'ordre capitaliste, c'est ce que précisément la guerre actuelle a révélé" (Rosa Luxemburg, in Rosa Luxemburg jountaliste-polémiste-révolutionnaire, Badia. Ed.. Sociales, 1975). Cette analyse, quelle qu'en soit l'explication "économique" était partagée par l'ensemble du mouvement révolutionnaire.

Si l'on saisit bien cette contradiction insoluble pour le capital, on détient la boussole pour comprendre le mode de vie du système au cours de sa décadence. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement que constitue le marché. Seule cette compréhension permet de relativiser les "performances" ponctuelles du capitalisme (taux de croissance après 1945). Nos critiques (cf. Revue Intemationale n° 54 et 55) sont éblouis par les chiffres de la croissance mais cela les aveugle sur la NATURE de cette croissance. Ils s'écartent ainsi de la méthode marxiste qui s'efforce de dégager l'essence véritable cachée derrière l'existence des choses. C'est ce que nous allons tenter de montrer ([2]).

Quand la réalisation de la plus-value prend le pas sur sa production

Globalement, en phase ascendante, la demande dépasse l'offre, le prix des marchandises est déterminé par les coûts de production les plus élevés qui sont ceux des secteurs et pays les moins développés. Ceci permet à ces derniers de réaliser des profits permettant une réelle accumulation et aux pays les plus développés d'encaisser des sur-profits. En décadence, c'est l'inverse, globalement l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les secteurs et les pays ayant les coûts les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est à perte ou de tricher avec la loi de la valeur pour survivre (cf. infra). Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas. Même les économistes bourgeois avec leur terminologie propre (prix de vente et de revient) constatent cette inversion : "Nous avons été frappés par l'inversion contemporaine de la relation entre prix de revient et prix de vente (...) à long terme le prix de revient conserve son rôle (...) Mais alors qu'hier, le principe était que le prix de vente pouvait TOUJOURS être fixé au-dessus du prix de revient, aujourd'hui il apparaît le plus souvent comme devant être soitmis au prix de marché. Dans ces conditions, lorsque l'essentiel n'est plus la production mais la vente, lorsque la concurrence se fait de plus en plus rude, les chefs d'entreprise partent du prix de vente pour remonter progressivement jusqu'au prix de revient (...) pour vendre, le chef d'entreprise a plutôt tendance aujourd'hui à considérer en premier le marché, donc à examiner d'abord le prix de vente. (...) Si bien que désormais, on assiste souvent au paradoxe que ce sont de moins en moins les prix de revient qui déterminent les prix de vente et de plus en plus l'inverse. Le problème est : ou bien renoncer à produire, ou bien produire au-dessous du prix de marché." (Fourastier J. et Bazil B., Pourquoi les prix baissent, Ed. Hachette - Pluriel).

Ce phénomène se marque spectaculairement dans la part démesurée que prennent les frais de distribution et de marketing dans le produit final. Ces fonctions sont assurées par le capital commercial qui participe au partage général de la plus-value. Ces frais sont donc inclus dans les coûts de production. En phase ascendante, tant que le capital commercial assurait l'augmentation de la masse de plus-value et du taux annuel de profit, par la réduction de la période de circulation des marchandises et le raccourcissement du cycle de rotation du capital circulant, il contribuait à la baisse généralisée des prix, caractéristique de cette période (cf. graphique 4). Ce rôle se modifie en phase de décadence. A mesure que les forces productives se heurtent aux limites trop étroites du marché, le rôle du capital commercial devient moins celui d'accroître la masse de plus-value que d'en assurer la réalisation. Ceci s'exprime dans la réalité concrète du capitalisme, d'une part par un accroissement du nombre de personnes employées dans la sphère de la distribution et de façon générale par une diminution relative du travail réellement productif et, d'autre part par l'accroissement des marges commerciales dans la plus-value finale. On estime que les frais de distribution atteignent aujourd'hui en moyenne entre 50 à 70 % du prix des marchandises dans les grands pays capitalistes. L'investissement dans les secteurs parasitaires du capitalisme commercial (campagne marketing, sponsoring, lobbing, etc.), secteurs qui vont au-delà de la fonction normale de distribution de la marchandise, prend de plus en plus le pas sur l'investissement réellement productif. Cela correspond purement et simplement à de la destruction de capital. productif. Ceci montre le caractère de plus en plus parasitaire du système.

Le crédit

"Le système de crédit accélère par conséquent le développement matériel des forces productives et la constitution d'un marché mondial; la tâche historique de la production capitaliste est justement de pousser jusqu'à un certain degré le développement de ces deux facteurs, base matérielle de la nouvelle forme de production. Le crédit accélère en même temps les explosions violentes de cette contradiction, les crises et, partant, les éléments qui dissolvent l'ancien mode de production." (Marx, Le Capital, Livre III).

En phase ascendante, le crédit a constitué un puissant moyen pour accélérer le développement du capitalisme par le raccourcissement du cycle de rotation du capital. L'avance sur la réalisation de la marchandise que constitue le crédit trouvait son dénouement grâce à la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés extra-capitalistes. En décadence ce dénouement est de moins en moins possible, le crédit se mue alors en un palliatif à l'incapacité de plus en plus grande du capital à réaliser la totalité de la plus-value produite. L'accumulation rendue momentanément possible par le crédit ne fait que développer un abcès insoluble qui débouche inévitablement dans la guerre inter-impérialiste généralisée.

Le crédit n'a jamais constitué une demande solvable en soi et encore moins en décadence comme voudrait nous le faire dire Communisme ou Civilisation (CoC) : "Parmi les raisons qui permettent au capital d'accumuler figure maintenant le crédit ; autant dire que la classe capitaliste est capable de réaliser la plus-value grâce à une demande solvable provenant de la classe capitaliste. Si, dans la brochure du CCI sur la Décadence du capitalisme, cet argument n'apparaît pas, il fait désormais partie de la panoplie de tout initié de la secte. On admet ici ce qui, jusque là, a été farouchement nié à savoir la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation." (CoC n°22) ([3]). Le crédit constitue une avance sur la réalisation de la plus-value et permet ainsi d'accélérer la clôture du cycle complet de la reproduction du capital. Ce cycle comprend, selon Marx - on l'oublie trop souvent -, la production ET la réalisation de la marchandise produite. Ce qui se modifie entre la phase ascendante et la phase décadente du capitalisme, ce sont les conditions dans lesquelles opère le crédit. La saturation mondiale des marchés permet de moins en moins, et de moins en moins vite, de récupérer le capital investi. C'est pourquoi le capital vit de plus en plus sur une montagne de dettes qui prend des proportions astronomiques. Le crédit permet ainsi de maintenir la fiction d'une accumulation élargie et de repousser l'échéance où le capital devra passer à la caisse. Chose qu'il est d'ailleurs incapable d'assurer, ce qui le pousse inexorablement à la guerre commerciale et à la guerre inter-impérialiste tout court. Les crises de surproduction en décadence n'ont de "solution" que dans la guerre (cf. Revue Internationale n° 54). Les chiffres du tableau n° 1 et le graphique n°1 illustrent ce phénomène.

Concrètement les chiffres du tableau n° 1 nous montrent que les Etats-Unis vivent sur 2,5 ans de crédits, l'Allemagne sur 1 an. Pour rembourser ces crédits, si tant est qu'ils le seront un jour, les travailleurs de ces pays devraient respectivement travailler 2,5 et 1 ans gratuitement. Ces chiffres illustrent également une croissance plus rapide des crédits que du P.N.B. indiquant que le développement économique se fait de plus en plus à crédit au cours du temps.

Ces deux exemples ne constituent nullement une exception mais sont illustratifs de l'endettement mondial du capitalisme. L'estimer constitue un exercice périlleux, surtout à cause du manque de statistiques fiables mais l'on peut supputer que ce dernier se monte à 1,5 à 2 fois le PNB mondial. Entre 1974 et 1984 le taux d'accroissement de cet endettement est d'environ 11 % tandis que celui du P.N.B. mondial oscille autour de 3,5 % !

Tableau 1. Évolution de l'endettement du capitalisme

|

|

Dette publique et privée |

(en % du PNB) |

Dette des ménages (en % du revenu disponible) |

|---|---|---|---|

|

|

RFA |

USA |

USA |

|

1946 |

|

|

19,6% |

|

1950 |

22% |

|

|

|

1955 |

39% |

166 % |

46,1 % |

|

1960 |

47% |

172% |

|

|

1965 |

67% |

181 % |

|

|

1969 |

|

200% |

61,8 |

|

1970 |

75 % |

|

|

|

1973 |

|

197% |

71,8% |

|

1974 |

|

199% |

93% |

|

1975 |

84% |

|

|

|

1979 |

100% |

|

|

|

1980 |

250% |

|

|

Sources : Economic Report of the President (0l/1970) / Survey of Current Business (07/1975) / Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6) / Statistical Abstract of United States (1973).

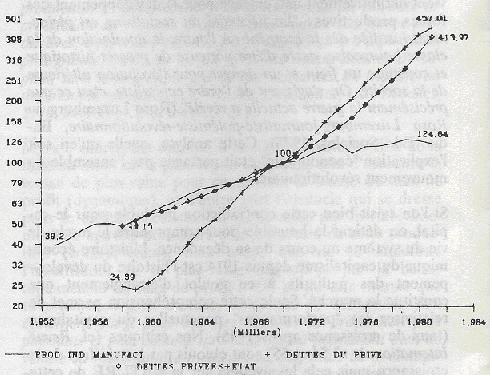

Graphique 1. Belgique, croissance comparée de l'endettement et de la production.

Source : Bulletin de l'IRES, 1982, n°80 (l'échelle de gauche est un indice d'évolution des deux indicateurs, qui, pour être comparés, ont été ramenés à l'indice 100 en 1970).

Le graphique n° 1 est illustratif de l'évolution de la croissance et de l'endettement dans la majorité des pays. L'accroissement des crédits est nettement supérieur à celui de la production industrielle manufacturière. Si précédemment la croissance s'effectuait de plus en plus à crédit (1958-74: production= 6,01 %, crédit=13,26 %), aujourd'hui, le simple maintien de la stagnation se réalise à crédit (1974-81 : production = 0,15 %, crédit = 14,08 %).

Depuis le début de la crise chaque reprise économique est supportée par une masse de crédits de plus en plus importante. La reprise de 75-79 a été stimulée par des crédits accordés aux pays du "tiers-monde" et aux pays dits "socialistes", celle de 83 a été entièrement supportée par un accroissement des crédits aux pouvoirs publics américains - essentiellement consacré aux dépenses militaires - et aux grands trusts d'Amérique du Nord, crédits servant aux fusions d'entreprises, donc non productifs. CoC ne comprend rien à ce processus et sous-estime complètement le crédit et son ampleur comme mode de survie du capitalisme dans sa phase de décadence.

Les marches extra-capitalistes

Nous avons vu précédemment (Revue Intentationale n° 54) que la décadence du capitalisme se caractérisait non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par leur insuffisance par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteints par le capitalisme. C'est-à-dire que les marchés extra-capitalistes sont devenus insuffisants pour réaliser l'entièreté de la plus-value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Néanmoins une partie encore non négligeable de cette plus-value, bien que décroissante, est encore réalisée par ces marchés extra-capitalistes. Le capitalisme dans sa phase de décadence, aiguillonné par une base d'accumulation de plus en plus restreinte, va tenter d'exploiter au mieux l'exutoire que constitue pour lui la subsistance de ces marchés et cela de trois façons :

Par une intégration accélérée et planifiée, surtout après 1945, des secteurs d'économie marchande subsistants dans les pays développés.

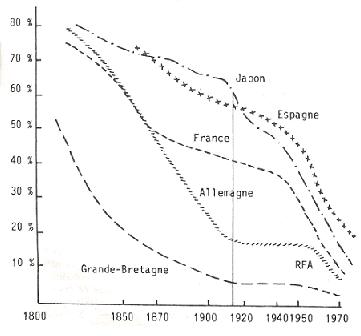

Graphique 2. Part de la population active agricole dans la population active totale.

Le graphique n° 2 montre que si, pour certains pays, l'intégration de l'économie marchande agricole au sein des rapports sociaux capitalistes de production est déjà réalisée dès 1914, pour d'autres (France, Japon, Espagne, etc.), elle s'effectue encore au cours de la décadence et de façon accélérée après 1945.

Jusqu'à la seconde guerre mondiale l'augmentation de la productivité du travail dans l'agriculture était plus faible que dans celle de l'industrie, résultat d'un plus lent processus de développement de la division du travail dû, entre autres, à un poids encore important de la rente foncière qui détourne une part des capitaux nécessaires à la mécanisation. Après la seconde guerre mondiale la croissance de la productivité du travail est plus rapide dans l'agriculture que dans l'industrie. Ceci se matérialise par une politique conjugant tous les moyens pour ruiner les entreprises agricoles familiales de subsistance relevant de la petite production marchande, et les transformer en entreprises purement capitalistes. C'est le processus d'industrialisation de l'agriculture.

Aiguillonnée par la recherche impérative de nouveaux marchés, la période de décadence se caractérise par une meilleure exploitation des marchés extra-capitalistes subsistants.

D'une part, le développement des moyens techniques, des communications, et la baisse des coûts de transport facilitent la pénétration - tant intensive qu'extensive - et la destruction de l'économie marchande de la sphère extra-capitaliste.

D'autre part, le développement de la politique de "décolonisation" soulage les métropoles d'un fardeau coûteux, leur permet de rentabiliser au mieux leurs capitaux et d'accroître les ventes aux anciennes colonies (payées par la sur-exploitation des populations autochtones). Ventes dont une part non négligeable est constituée par l'armement, nécessité première et absolue de l'édification d'un pouvoir étatique local.

En phase ascendante le contexte dans lequel se développe le capitalisme permet une homogénéisation des conditions de la production (conditions techniques et sociales, degré de productivité moyenne du travail, etc.). La décadence, par contre, accroît les iriégalités de développement entre pays avancés et sous-développés (cf. Revue Intemationale n° 54 et 23).

Alors qu'en ascendance la part des profits retirés des colonies (ventes, prêts, investissements) est supérieure à la part des profits résultant de l'échange inégal ([4]), en décadence c'est l'inverse qui se produit. L'évolution sur longue période des termes de l'échange est un indicateur de cette tendance. La détérioration de ces derniers pour les pays dits du "tiers monde" est devenue extrêmement importante depuis la seconde décennie de ce siècle.

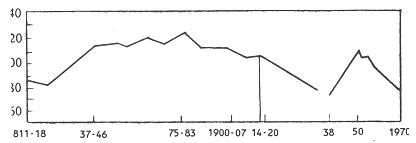

Le graphique n° 3 ci-dessous illustre l'évolution des termes de l'échange de 1810 à 1970 pour les pays du "tiers-monde", c'est-à-dire du rapport entre prix des produits bruts exportés et prix des produits industriels importés. L'échelle exprime un rapport de prix (x 100), ce qui signifie que lorsque cet indice est supérieur à 100, il est favorable aux pays du "tiersmonde", et inversement lorsqu'il est inférieur à 100. C'est au cours de la deuxième décennie de ce siècle que la courbe passe l'indice pivot de 100 et entame sa chute, seulement interrompue par la guerre de 1939-45 et la guerre de Corée (forte demande de produits de base dans un contexte de pénurie).

Graphique 3. Evolution des termes de l'échange 1810 à 1970

Sources : Emilio de Figueros, Economie appliquée, t. XXII, n°1 et 2, publié également dans Le Monde du 29/07/69.

Le capitalisme d'État

Nous avons vu précédemment (Revue Internationale n° 54) que le développement du capitalisme d'Etat est étroitement lié à la décadence du capitalisme ([5]). Le capitalisme d'Etat est une politique globale qui s'impose au système dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. Il concourt à atténuer les contradictions insurmontables du capitalisme : au niveau social par un meilleur contrôle d'une classe ouvrière suffisamment développée pour constituer un réel danger pour la bourgeoisie ; au niveau politique pour maîtriser les tensions croissantes entre fractions de la bourgeoisie ; et au niveau économique pour modérer les contradictions explosives qui s'accumulent. A ce dernier niveau, qui nous occupe ici, l'Etat intervient par le biais d'une série de mécanismes :

Les tricheries avec la loi de la valeur.

Nous avons vu qu'en décadence une partie de plus en plus importante de la production échappe à la détermination stricte de la loi de la valeur (Revue Internationale n° 54). La finalité de ce processus est le maintien en vie d'activités qui autrement n'auraient pas survécu à l'impitoyable verdict de la loi de la valeur. Le capitalisme parvient ainsi pour un temps, mais pour un temps seulement, à éviter les conséquences des fourches caudines du marché.

L'inflation permanente est un des moyens qui répond à cette finalité. L'inflation permanente est d'ailleurs un phénomène typique, propre à la décadence d'un mode de production ([6]).

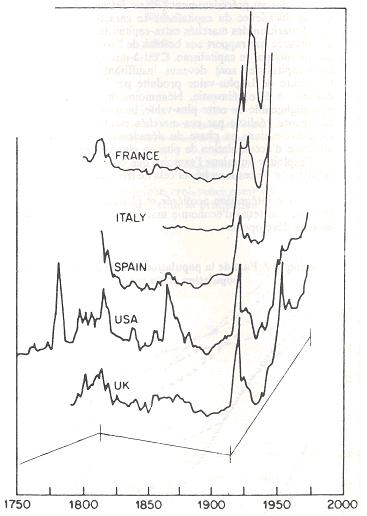

Graphique 4. Evolution des prix de gros dans cinq pays développés de 1750 à 1950-70.

Alors qu'en ascendance la tendance globale des prix est stable ou le plus souvent décroissante, la période de décadence marque l'inversion de la tendance. 1914 inaugure la phase d'inflation permanente.

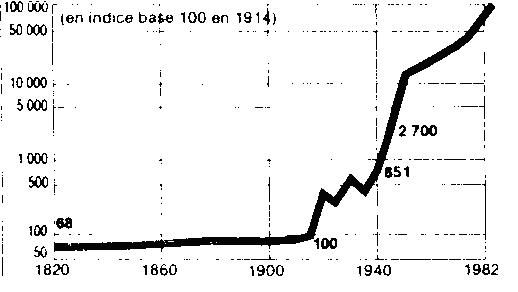

Graphique 5. Evolution des prix de détail en France de 1820 à 1982

Stables pendant un siècle, les prix en France explosent après la première guerre mondiale et surtout la seconde : ils sont multipliés par 1000 entre 1914 et 1982. Sources: INSEE pour la France.

Si une chute et une adaptation périodique des prix aux valeurs d'échange (prix de production) sont artificiellement interdites par un gonflement du crédit et de l'inflation, toute une série d'entreprises qui sont déjà tombées au-dessous de la moyenne de la productivité du travail de leur secteur peuvent alors échapper à une dévalorisation de leur capital et à la banqueroute. Mais ce phénomène ne peut qu'accroître à la longue le déséquilibre entre la capacité de production et la demande solvable. La crise est reportée mais en devient du coup plus ample. Historiquement, dans les pays développés, l'inflation est tout d'abord apparue avec les dépenses étatiques dues à l'armement et à la guerre. Ensuite, le développement du crédit et des dépenses improductives de tous ordres s'y ajoute et en devient la cause majeure.

Les politiques anti-cycliques : armée de l'expérience de la crise de 1929 - où le repli sur soi a considérablement aggravé la crise - la bourgeoisie s'est débarrassée des restes d'illusions libre-échangistes d'avant 1914. Les années 30, et plus encore après 1945 avec le keynésianisme, sont marquées par la mise en place de politiques capitalistes d'Etat concertées. Il serait illusoire de vouloir toutes les énumérer mais elles ont une seule et même finalité : maîtriser tant bien que mal les fluctuations économiques et artificiellement soutenir la demande.

L'intervention croissante de l'Etat dans l'économie. Ce point à déjà été largement traité dans des Revue Internationale antérieures, nous n'aborderons ici qu'un aspect encore relativement peu abordé à savoir, l'intervention de l'Etat dans le domaine social et ses implications économiques.

En phase ascendante, les hausses salariales, la baisse du temps de travail, les conquêtes au niveau des conditions de travail sont des "concessions arrachées de haute lutte au capital (...) la loi anglaise sur les dix heures de travail par jour, est en fait le résultat d'une guerre civile longue et opiniâtre entre la classe capitaliste et la classe ouvrière." (Marx, Le Capital). En décadence, les concessions faites par la bourgeoisie à la classe ouvrière, suite aux mouvements sociaux révolutionnaires des années 1917-23, sont, pour la première fois, des mesures prises pour calmer (journée des huit heures, suffrage universel, assurances sociales, etc.) et encadrer (conventions collectives, droits syndicaux, commissions ouvrières, etc.) un mouvement social qui ne s'assigne plus comme but l'obtention de réformes durables dans le cadre du système mais la conquête du pouvoir. Dernières mesures à être un sous-produit des luttes, elles marquent le fait qu'en décadence c'est l'Etat avec l'aide des syndicats qui organisent, encadrent et planifient les mesures sociales afin de prévenir et contenir le danger prolétarien. Ceci se marque par le gonflement des dépenses étatiques consacrées au domaine social (salaire indirect prélevé sur la masse salariale globale) :

Tableau 2. Dépenses de l'État dans le domaine social

En pourcentage du PNB

|

|

|

All |

Fr |

GB |

US |

|

ASCENDANCE |

1910 |

3.0% |

- |

3.7% |

- |

|

|

1912 |

- |

1.3% |

- |

- |

|

DÉCADENCE |

1920 |

20.4% |

2.2% |

6.3% |

- |

|

|

1922 |

- |

- |

- |

3.1% |

|

|

1950 |

27.4% |

8.3% |

16.0% |

7.4% |

|

|

1970 |

- |

- |

- |

13.7% |

|

|

1978 |

32.0% |

- |

26.5% |

- |

|

|

1980 |

- |

10.3% |

- |

- |

Sources : Ch. André & R. Delorme, op. cit. dans la Revue internationale n° 54.

En France, en plein calme social, l'Etat prend une série de mesures sociales : 1928-30 assurance maladie, 1930 enseignement gratuit, 1932 allocations familiales ; en Allemagne, assurance sociale élargie aux employés et ouvriers agricoles, aide aux chômeurs (1927). C'est au cours de la seconde guerre mondiale, c'est à dire au sommet de la défaite de la classe ouvrière qu'est conçu, discuté et planifié au sein des pays développés la mise en place du système actuel de sécurité sociale ([7]), en France en 1946, en Allemagne en 1954-57 (loi sur la cogestion en 1951), etc.

Le but premier de toutes ces mesures vise à un meilleur contrôle social et politique de la classe ouvrière, à accroître sa dépendance vis-à-vis de l'Etat et des syndicats (salaire indirect). Mais la conséquence secondaire de ces mesures sur le plan économique est l'atténuation des fluctuations de la demande dans le secteur II de la production (biens de consommations), là où apparaît en premier la surproduction.

L'instauration de revenus de remplacement, de programmation des hausses salariales ([8]) et le développement du crédit à la consommation participent du même mécanisme.

Armements, guerres, reconstruction

En période de décadence du capitalisme, les guerres et la production militaire n'ont plus aucune fonction de développement global du capital. Ils ne constituent ni des champs d'accumulation du capital ni des moments de centralisation politique de la bourgeoisie - cf. guerre Franco-Prussienne de 1871 pour l'Allemagne (voir Revue Internationale n° 51, 52, 53).

Les guerres sont la plus haute expression de la crise et de la décadence du capitalisme. "A Contre-courant" (ACC) se refuse à un tel constat. Pour ce "groupe" les guerres ont une fonctionnalité économique au travers du processus de dévalorisation du capital suite aux destructions, de même, elles accompagnent un capitalisme en développement toujours croissant dont elles expriment le degré grandissant des crises. Ainsi les guerres ne recèlent aucune différence qualitative entre l'ascendance et la décadence du capitalisme : "A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...). Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...). Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux déeadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (n° 1). ACC mobilise deux exemples à l'appui de sa thèse, la période des guerres Napoléoniennes (1795-1815) et le caractère encore local (sic!) de la première guerre MONDIALE par rapport à la seconde. Ces exemples sont totalement inopérants. Les guerres Napoléoniennes se situent à la charnière entre deux modes de production, ce sont les dernières guerres d'Ancien Régime (décadence féodale), elles ne peuvent être prises comme caractéristiques des guerres de type capitaliste. Si Napoléon, par ses mesures économiques, va favoriser le développement du capitalisme, il va, sur le plan politique, entamer une campagne guerrière dans le droit fil de la tradition d'Ancien Régime. La bourgeoisie ne s'y trompera d'ailleurs pas, après l'avoir soutenu dans un premier temps, elle le lâchera par la suite, trouvant ses campagnes trop coûteuses et supportant de plus en plus mal un blocus continental qui étouffe son développement. Quant au second exemple il faut un sacré culot ou une bonne dose d'ignorance historique pour le soutenir. La question n'est pas tant de comparer la première à la seconde guerre mondiale mais de les comparer aux guerres du siècle dernier, chose que ACC se garde bien de réaliser. Là, l'évidence ne peut échapper à personne.

Après la démence des guerres d'Ancien Régime, celles-ci se sont adaptées et circonscrites aux nécessités du capital conquérant le monde, telles que nous les avons longuement décrites dans la Revue Internationale n° 54, pour se muer à nouveau dans l'irrationalité la plus complète en décadence du système capitaliste. Avec l'approfondissement des contradictions du capital il est normal que la seconde guerre mondiale soit plus ample et destructrice que la première, mais dans leurs grandes caractéristiques elles sont identiques et s'opposent aux guerres du siècle dernier.

Quant à l'explication de la fonction économique de la guerre par la dévalorisation du capital (hausse du taux de profit - PV/CC+CV - par destruction de capital constant) elle ne tient pas debout. D’une part parce que l'on constate que les travailleurs (CV) sont également fauchés au cours de la guerre et d'autre part parce que la croissance de la composition organique du capital se poursuit pendant la guerre. S'il y a accroissement momentané du taux de profit dans l'immédiat après-guerre, c'est d'une part parce qu'il y a augmentation du taux de plus-value due à 1a défaite et la sur-exploitation de la classe ouvrière et d'autre part, grâce à l'accroissement de la plus-value relative engendrée par le développement de la productivité du travail.

A l'issue de la guerre le capitalisme se trouve toujours face au même problème de la nécessité d'écouler la totalité de sa production. Ce qui a changé c'est d'une part, la diminution momentanée de la masse de la plus-value destinée à être réinvestie qui doit être réalisée (les destructions de la guerre ont fait disparaître la surproduction d'avant guerre) et d'autre part, le désengorgement du marché par l'élimination de concurrents (les USA s'accaparent l'essentiel des marchés coloniaux des anciennes métropoles européennes).

Quant à la production d'armement, sa motivation première est également imprimée par la nécessité de survivre dans un environnement inter-impérialiste quel qu'en soit le coût. Ce n'est que subséquemment qu'elle joue un rôle économique. Bien que constituant une stérilisation de capital et se soldant par un bilan nul, au niveau du capital global, après un cycle de production, elle permet au capital de décaler ses contradictions dans le temps ET dans l'espace. Dans le temps parce que la production d'armements entretient momentanément la fiction de la poursuite de l'accumulation et dans l'espace parce qu'en instiguant en permanence des foyers de guerres localisées et en vendant une grande part de cette production dans le "tiersmonde", le capital opère un transfert de valeur de ces derniers pays vers les plus développés ([9]).

L'épuisement des palliatifs

Employés partiellement APRES la crise de 1929 sans pouvoir la résoudre (New Deal, Front Populaire, plan De Man, etc.) les moyens mis en oeuvre par le capitalisme pour reporter l'échéance de sa contradiction fondamentale, et décrit ci-dessus, ont déjà été amplement utilisés dès le début et tout au long de la période qui va de la guerre à la fin des années 60. Ils viennent tous aujourd'hui à épuisement. Ce à quoi nous assistons ces vingt dernières années c'est à la fin de l'efficacité de ces palliatifs.

La poursuite de la croissance militaire est une nécessité (car poussée par les besoins impérialistes toujours plus importants), mais elle ne constitue plus un palliatif temporaire. De par leur ampleur les coûts de cette production grèvent directement le capital productif. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à un ralentissement de sa croissance (sauf au USA, 2,3 % de croissance pour 1976-80 et 4,6 % pour 1980-86) et à une diminution de la part du "tiers-monde" dans les achats, encore que de plus en plus de dépenses militaires soient masquées, dans la "recherche" notamment. Quoi qu'il en soit, les dépenses militaires mondiales continuent d'augmenter chaque années (3,2 %, 1980-85) à un rythme supérieur à celui du PNB mondial (2,4 %).

L'emploi massif de crédits est arrivé à un point tel qu'il provoque de graves secousses monétaires (cf. octobre noir de 1987). Le capitalisme n'a plus d'autre choix que de naviguer entre le danger de la reprise de l'hyper-inflation (crédits inconsidérés) et de la récession (taux d'intérêts élevés pour contenir le crédit). Avec la généralisation du mode production capitaliste, la production se détache de plus en plus du marché, la réalisation de la valeur des marchandises et de la plusvalue se complique davantage. Le producteur ignore de plus en plus si ses marchandises trouveront un débouché réel, si elles rencontreront un "dernier consommateur". En permettant une expansion de la production sans rapport avec les capacités d'absorption du marché, le crédit retarde l'échéance des crises mais aggrave le déséquilibre et rend par conséquent la crise plus violente quand elle éclate.

Le capitalisme peut de moins en moins supporter des politiques inflationnistes pour artificiellement soutenir l'activité économique. Une telle politique suppose des taux d'intérêts élevés (car inflation déduite il ne reste plus grand chose de l'intérêt sur les sommes déposées). Mais des taux d'intérêts bancaire élevés impliquent un taux de profit élevé dans l'économie réelle (en règle général le taux d’intérêt doit être inférieur au taux de profit moyen). Or, c'est de moins en moins possible, les méventes, la crise de surproduction font chuter 1a rentabilité du capital investi et ne permettent plus de dégager un taux de profit suffisant pour payer les intérêts bancaires. Ce différentiel en tenaille s'est concrétisé en octobre 1987 par la panique boursière que l'on connaît.

Les marchés extra-capitalistes sont tous sur-exploités, pressurés à fond, et ils sont loin de constituer un exutoire possible.

Aujourd'hui c'est la rationalisation des faux frais qui est de mise, le développement des secteurs improductifs aggrave plus qu'il ne soulage du fait de leur sur-développement.

Ces palliatifs employés abondamment depuis 1948 n'étaient déjà pas fondés sur une base saine mais leur épuisement actuel engendre une impasse économique d'une gravité sans précédent. La seule politique possible aujourd'hui est l'attaque frontale de la classe ouvrière, attaque que tous les gouvernements de droite comme de gauche, à l'Est comme à l'Ouest appliquent avec zèle. Cependant cette austérité qui fait payer cher la crise à la classe ouvrière, au nom de la compétitivité de chaque capital national, ne porte pas en elle même une une "solution" à la crise globale au contraire, elle ne fait que réduire encore plus la demande solvable.

Conclusions

Si nous nous sommes penchés sur les éléments explicatifs de la survie du capitalisme en décadence ce n'est pas par souci académique comme nos censeurs mais dans un but militant. Ce qui nous importe c'est de mieux comprendre les conditions du développement de la lutte de classe en la renlaçant dans le seul cadre valable et cohérent : la décadence, en saisissant toutes les modalités introduites par le capitalisme d'Etat et en comprenant toute l'urgence et l'enjeu de la situation actuelle par la reconnaissance de l'épuisement de tous les palliatifs à la crise catastrophique du capitalisme (cf. Revue Internationale n° 23, 26, 27, 31).

Marx n'a pas attendu d'avoir achevé Le Capital pour s'engager et prendre position dans la lutte de classe. Rosa Luxemburg et Lénine n'ont pas attendu d'accorder leurs violons sur l'analyse économique de l'impérialisme avant de prendre position sur la nécessité de fonder une nouvelle internationale, de lutter contre la guerre par la révolution, etc. D'ailleurs derrière leurs différences (Lénine = baisse tendancielle du taux de profit et monopole, Rosa Luxemburg = la saturation des marchés) il y a un profond accord sur toutes les questions cruciales pour la lutte de classe et notamment la reconnaissance de la faillite historique du mode de production capitaliste qui met à l'ordre du jour la révolution socialiste :

"De tout ce qui a été dit plus haut de l'impérialisme, il ressort qu'on doit le caractériser comme un capitalisme de transition ou, plus exactement, comme un capitalisme AGONISANT. (...) le parasitisme et la putréfaction caractérisent le stade historique suprême du capitalisme c'est-à-dire l'impérialisme. (...) L'impérialisme est le prélude de la révolution sociale du prolétariat. Cela s'est confirmé, depuis 1917, à l'échelle mondiale."( Lénine, L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Oeuvres complètes, Ed.. de Moscou, t. 22). Si ces deux grands marxistes se sont tellement fait attaquer à propos de leur analyse économique c'est moins pour celle-ci que pour leur prise de positions politiques. De même, derrière l'attaque dont le CCI est l'objet sur les questions économiques se cache en réalité un refus de l'engagement militant, une conception conseilliste du rôle des révolutionnaires, une non reconnaissance du cours historique actuel aux affrontements de classes et une non conviction de la faillite historique du mode de production capitaliste.

C.Mcl

- "Les rapports juridiques, pas plus que les formes de l'Etat, ne peuvent s"expliquer ni par eux-même, ni par la prétendue évolution de l'esprit humain ; bien plutôt, ils prennent leurs racines dans les conditions matérielles de la que Hegel, à l'exemple des anglais et des français du XVIIIe siècle, comprend dans leur ensemble sous le nom de "société civile" ; et c'est dans l'économie politique qu'il convient de chercher l'anatomie de la société civile...

- "ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de productions existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de dévekloppement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociales." Marx, Avant-propos à la crtique de l'économie politique.

[1] C'est pourquoi Marx a toujours été très clair sur le fait que le dépassement du capitalisme et l'avènement du socialisme supposent l'abolition du salariat : "Sur leur bannière, il leur faut effacer cette devise conservatrice : 'Un salaire équitable pour une journée de travail équitable', et inscrire le mot d'ordre révolutionnaire: Abolition du salariat!' (... ) pour l'émancipation finale de la classe ouvrière, c'est-à-dire pour abolir enfin le salariat". (Marx, Salaire, prix et plus-value, Ed.. La Pléiade).

[2] Nous ne prétendons pas ici avancer une explication détaillée des mécanismes économiques et de l'histoire du capitalisme depuis 1914 mais simplement poser les éléments majeurs qui ont permis sa survie et nous centrer sur les moyens qu'il a déployés pour repousser l'échéance de sa contradiction fondamentale.

[3] Nous devons signaler ici qu'à part quelques questions "légitimes", bien qu'académiques, cette brochure-critique n'est qu'un ramassis de déformations motivé par la politique de "qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage".

[4] La loi de la valeur règle l'échange sur la base de l'équivalence des quantités de travail. Mais, compte tenu du cadre national des rapports sociaux capitalistes de production et des différences nationales croissantes des conditions de la production (productivité et intensité du travail, composition organique du capital, salaires, taux de plus-value, etc.) au cours de la décadence, la péréquation du taux de profit parvenant à la formation d'un prix de production opère essentiellement dans le cadre national. II existe donc des prix de production différents d'une même marchandise dans différents pays. Ceci implique qu'au travers du commerce mondial le produit d'une journée de travail d'une nation plus développée sera échangée contre le produit de plus d'une journée de travail d'une nation moins productive ou à salaires nettement inférieurs... Les pays exportateurs de produits finis peuvent vendre leurs marchandises au-dessus de leur prix de production mais tout en restant en dessous du prix de production du pays importateur. Ils réalisent ainsi un sur-profit par transfert de valeurs. Ex. : un quintal de blé US revient en 1974 à 4 h de salaire d'un manceuvre aux Etats-Unis mais à 16 h en France du fait de la plus grande productivité de l'agriculture outre Atlantique. Les entreprises agro-industrielles US peuvent vendre leur blé en France au-dessus de leur prix de production (4 h) tout en restant plus compétitives que le blé français (16 h) - ceci explique le redoutable protectionnisme du marché agricole de la CEE face aux produits US et les incessantes querelles sur cette question.

[5] Pour la FECCI cela n'est plus vrai. C'est le passage de la domination formelle à la domination réelle qui explique le développement du capitalisme d'Etat. Or, si cela était, nous devrions statistiquement constater une progression continue de la part de l'Etat dans l'économie puisque ce passage de domination se déroule sur toute une période et, de plus, cette progression devrait débuter au cours de la phase ascendante. Manifestement ce n'est pas du tout le cas. Les statistiques que nous avons publiées nous montrent une rupture nette en 1914. En phase ascendante la part de l'Etat dans l'économie est FAIBLE et CONSTANTE (elle oscille autour de 12 %) alors qu'elle croît au cours de la décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50 % du P.N.B. Ceci confirme notre thèse de l'indissoluble lien entre le développement du capitalisme d'Etat et la décadence et infirme catégoriquement celle de la FECCI.

[6] Au terme de cette suite d'articles, il faut être aveugle comme nos censeurs pour ne pas voir la rupture constituée par la première guerre mondiale dans le mode de vie du capitalisme. Toutes les séries statistiques sur le long terme publiées dans l'article montrent cette rupture : production industrielle mondiale, commerce mondial, prix, intervention de l'Etat, termes de l'échange et armements. Seule l'analyse de la décadence et son explication par la saturation mondiale des marchés permet de comprendre cette rupture.

[7] A la demande du gouvernement anglais, le député libéral Sir William Beveridge rédige un rapport, publié en 1942, qui servira de base pour édifier le système de sécurité sociale en GB mais inspirera également tous les systèmes de sécurité sociale des pays développés. Le principe est d'assurer à TOUS, en contre partie d'une cotisation prélevée sur le salaire, un revenu de remplacement en cas de "risque social" (maladie, accident, décès, vieillesse, chômage, maternité, etc.).

[8] C'est également au cours de la seconde guerre mondiale que la bourgeoisie au Pays-Bas planifie avec les syndicats la hausse progressive des salaires selon un coefficient qui est fonction de la hausse de la productivité tout en lui étant inférieur.

[9] CoC aime quand 2 et 2 font a, dès qu'on leur explique que quatre peut être obtenu en faisant 6 moins 2 c'est, pour eux, contradictoire. C'est pourquoi CoC revient "au CCI et d ses considérations contradictoires sur l'armement. Si d'un côté tes armements fournissent des débouchés d la production au point que par exempte la reprise économique après ta crise de 1929 serait due exclusivement d l'économie d'armement, d'un autre côté nous apprenons que l'armement n'est pas une solution aux crises et donc que tes dépenses d'armements sont pour le capital un gaspillage inouï pour !e développement des forces productives, une production d inscrire au passif du bilan définitif." (n' 22 p. 23)

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace