Submitted by Révolution Inte... on

Depuis que la crise générale a frappé le capital anglais, particulièrement vulnérable, les ouvriers ont réagi par une lutte pratiquement ininterrompue à 1'attaque contre leurs conditions d’existence. Depuis 1966-1967, pas une branche, pas une catégorie, pas une grande entreprise qui niait, à plusieurs reprises, engagé la bataille et mené des grèves longues et dures. Les conflits ont succédé aux conflits, désorganisant la production, jetant la consternation dans la classe dominante, aggravant la situation du capital national, faisant pousser des cris effarouchés à la presse. Ce n'est pas la combativité et la confiance en sa force qui ont fait défaut à la première fraction du prolétariat des pays avances à subir les effets de la crise.

Cette vague de luttes revendicatives semblait sans fin et susceptible de se transformer graduellement en un processus d'unification révolutionnaire. Au plus fort de la marée (1972), les occupations d'usines tendaient à devenir pratique courante, les piquets volants indiquaient la perspective d'un dépassement du corporatisme. Dix mille ouvriers de la métallurgie s'unissaient aux mineurs pour remporter une mémorable bataille contre la police à Birmingham, et, cinq mois plus tard, une manifestation de masse, qui risquait de faire tache d'huile, imposait la libération des dockers emprisonnés. À de tels moments, la lutte change de nature et devient une affirmation qui porte en elle-même un mouvement d'unification et de dépassement révolutionnaire, qui tend vers un affrontement de classe. Le capital le savait, il a reculé. Après ces deux victoires, un souffle parcourait les usines du pays : tout était-il possible ?

En fait, ces succès spectaculaires masquaient un épuisement des luttes revendicatives. Elles sont restées le point le plus haut atteint dans la première phase de réaction du prolétariat à l'attaque du capital. L'accélération de la crise à la fin de 1973, loin de porter la lutte à un niveau supérieur, a trouvé une classe ouvrière craintive, hésitante, désorientée et s’accrochant à ses illusions syndicalistes et électoralistes. Les ouvriers ont, à l'heure actuelle» peur de la crise, peur de lutter, Ils acceptent passivement des accords de salaires de 10 % au maximum (hausse des prix : 20 %). Les amputations de salaires dues à la semaine de trois jours n'ont pas provoqué de réaction significative. Au moment où tout laissait présager une flambée de luttes, les travailleurs se sont repliés dans un lourd silence. Au moment où la grève des mineurs semblait le prélude à une offensive générale, elle a été étouffée, isolée et, nous le verrons, utilisée par le capital. Au moment où le cynisme affiché par les ouvriers depuis des années envers le Labour laissait prévoir des abstentions massives, et alors que le caractère anti-ouvrier des élections était manifeste, les prolétaires sont allés aux urnes. Les rares révolutionnaires qui dénonçaient la farce ont été accueillis avec hostilité.

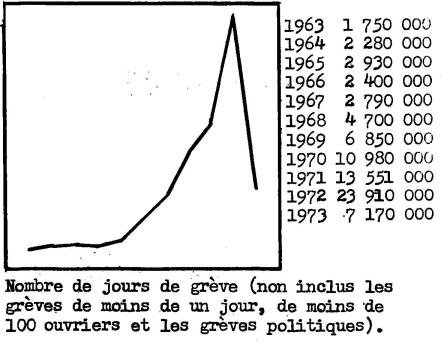

Comment expliquer ce reflux ? La classe est-elle défaite au moment où la crise cesse d'être une menace pour devenir une réalité tangible ? Les luttes menées de 1966 à 1972 l'ont-elles été pour rien ? Que signifie ce graphique éloquent ?

Ce ne sont certainement pas les apologistes du syndicalisme ni les braillards usinistes d'International Socialism, de Lutte Ouvrière ou de Potere Operaio qui pourront expliquer cette situation. Par contre, nous pensons que notre vision reçoit une illustration en Angleterre : impasse des luttes partielles, impossibilité du réformisme, nécessite d'un saut qualitatif vers l'unification révolutionnaire de la classe. C'est cette vision qui nous avait permis d'écrire, en juin 1973 :

"Dans les pays à forte tradition réformiste (USA, GB, Australie), la lutte a revêtu jusqu'ici un caractère de montée relativement continue. Mais l’échec des luttes trade-unionistes, qui est la cause du recul actuel dans ces pays, pourrait bien remettre en cause ce schéma." (R.I., n° 4, page 3)

L’Angleterre ne nous intéresse pas en elle-même, mais, par-delà ses aspects spécifiques, elle est un exemple particulièrement significatif du type de processus que devra parcourir le mouvement à l'échelle mondiale. L'Angleterre est un pays hyper-industrialisé, où le prolétariat représente la majorité de la population. Elle est frappée de plein fouet par la crise. Les syndicats y sont très forts, puissants, et regroupent la grande majorité des travailleurs. Elle est le pays des shop-stewards, délégués d'atelier élus et révocables à tout moment, dont les gauchistes voudraient nous faire croire qu'ils constitueraient une "meilleure forme" de syndicalisme, plus "près de la base[1]".

Et, dans ce paradis du trade-unionisme et de la démocratie d'atelier, après six ans de lutte intense, les travailleurs se replient en silence, élisent ceux qui avaient commencé l'attaque contre eux et acceptent passivement une réduction de leur pouvoir d'achat. Nous allons tenter d'expliquer pourquoi et montrer en quoi 1'Angleterre est la condamnation la plus claire de l'économisme, des illusions réformistes, du syndicalisme et des mystifications de gauche et gauchistes à cet égard.

Il faut nous expliquer tout de suite, pour écarter toute ambiguïté. Nous savons que les luttes immédiates sont nécessaires. Nous sommes parfaitement conscients que la classe devra faire et refaire l'expérience pratique de l'impossibilité du réformisme. Mais cette expérience, qu'elle forge de façon moléculaire, à travers un long processus de maturation, ne porte la possibilité d'un dépassement révolutionnaire, de sa négation, et de sa transcroissance, que si la classe saisit la signification de ses échecs, de ses revers. C'est le rôle des révolutionnaires, non de semer des illusions et de figer la lutte à ce stade en en faisant l'apologie, mais d'accélérer cette compréhension. Car la conscience de ce que le prolétariat sera historiquement contraint de faire est d’ores et déjà une partie intégrante de la pratique de la classe et devra le devenir de plus en plus.

LE POIDS DU PASSE

Les hommes ne bouleversent leurs rapports sociaux que lorsqu'ils ont épuisé toutes les possibilités de les rafistoler. Face à une transformation des conditions au sein desquelles ils agissent, ils tendent d'abord à réagir de façon conservatrice. La classe révolutionnaire tente d’utiliser toutes les armes qui lui ont permis de vivre dans l’ancienne société ; elle s’obstine à vouloir revenir en arrière, jusqu’au moment où la nécessité la contraint à rompre de façon radicale avec sa pratique révolue. La révolution naît précisément au moment où l’écart entre, d'une part, les conditions nouvelles et, d’autre part, la pratique et les idées anciennes, devient intolérable. Plus l’écart est grand et plus la révolution se présente comme un cataclysme, un renversement violent, soudain, apparemment inexplicable, des tendances. Comme l’a bien vu Trotsky dans sa préface à l'"Histoire de la révolution russe", la nécessité de la révolution provient du conservatisme de la conscience et de la pratique humaines, et non de leur souplesse. Il n'y a pas adaptation pacifique et évolutive au développement des forces productives, mais résistance, réaction, crise et donc nécessité d'un renversement brutal et révolutionnaire du cours social. Le conservatisme, qui ne dépérira que dans le communisme, plonge ses racines dans la domination des hommes par leurs propres rapports sociaux. La façon dont ils s’organisent à un moment donné pour produire se présente à eux comme une réalité naturelle, invariable, institutionnalisée. La ténacité avec laquelle les hommes perpétuent les rapports sociaux périmés, au risque de remettre en cause l’existence même de la société, exprime l’incapacité d'une humanité non encore unifiée de diriger sa propre autotransformation de façon créatrice et pacifique, en harmonie avec la transformation de ses conditions matérielles de reproduction.

Tant qu’existera une société déchirée en classes, aucune classe n’échappera à cette loi. Le prolétariat, classe de sans-réserves, n’ayant ni propriété, ni culture, ni "idéologie" particulière (au sens où l'ont les classes qui poursuivent un but propre : dominer la société) est, plus qu'une quelconque autre classe, soumis au conservatisme. Réduit à une collection d'individus sans autre communauté que leur opposition irréductible au capital, plongé dans une insécurité permanente, il subit l’exploitation la plus déshumanisante. C’est pourquoi, dans des conditions "normales", il est une classe profondément inerte, qui tend à reproduire obstinément la pratique qui, par le passé, lui a permis d'aménager sa survie. La classe ouvrière n'a rien ; il lui faut donc s'accrocher à l’illusion qu'il y a, à l’intérieur de la société et dans sa situation de classe exploitée, des organes, des institutions, des formes de pression qui constituent une garantie contre la déchéance et la misère : syndicats, négociations, grèves revendicatives, solidarité corporatiste, lois, "démocratie", partis "ouvriers", etc. Cette illusion se nourrit du passé, de l’époque ou ces moyens ont réellement permis d’aménager relativement la vie de la classe. Aujourd’hui, c'est par peur de couper le cordon ombilical avec cette époque que les travailleurs se laissent mystifier.

Mais, au même moment, par sa position dans les rapports de production, sa concentration, sa dépossession totale, lorsque les conditions le contraignent à agir, il apparaît soudain comme la classe la plus révolutionnaire, la plus audacieuse, la plus créatrice de l'Histoire, celle qui ne peut s'arrêter en chemin, car elle ne peut cesser de lutter que lorsqu’elle a créé une communauté humaine. Cette contradiction conservatisme-radicalisme, ni les ouvriéristes, qui attribuent aux ouvriers individuels en permanence des vertus révolutionnaires, ni ceux qui • nient la capacité révolutionnaire du prolétariat ne la comprennent. "Le prolétariat sera révolutionnaire ou ne sera rien", disait Marx. On cite souvent cette phrase, mais on ne voit pas que cela implique que la rupture avec le conservatisme est mille fois plus difficile pour les ouvriers que pour les autres classes, précisément parce que, une fois commencée, elle est contrainte de devenir mille fois plus radicale et profonde.

Plus que toute autre fraction du prolétariat mondial, les ouvriers anglais sont entrés dans la période historique de la révolution enfermés dans le corset de fer des illusions réformistes. Le trade-unionisme, l'électoralisme et la perception de la lutte de classe comme l'affirmation du travail salarié au sein de la nation, en harmonie avec le capital, n'ont jamais été sérieusement ébranlés, même au cours des années 1920. Pendant des dizaines d'années, depuis 1850, cette idéologie avait pris racine dans les luttes réelles de la classe et dans les conquêtes réelles que celle-ci avait pu arracher au capitalisme le plus puissant et le plus riche du monde. Pendant plus d'un siècle, les ouvriers avaient obtenu des droits politiques, une certaine sécurité, la journée de dix heures, des institutions pour réagir aux abus les plus flagrants du capital.

La première guerre mondiale et la crise révolutionnaire qui a suivi ont constitué une rupture trop soudaine pour être assimilée. En quelques années, la réalité criait aux travailleurs : "Ce que vous avez "créé par vos efforts inouïs a fait son temps et devient la pire des entraves. Vous n'avez pas de "conquêtes", pas d'"institutions", pas d'organisations permanentes, pas de place dans la nation. Vous êtes seuls et vous devez vous affronter aux syndicats et au Labour Party que vous avez construits." Seuls, quelques centaines de communistes de gauche, autour de Sylvia Pankhurst, ont commencé confusément à le comprendre. Mais pour la classe dans son ensemble, le saut était trop difficile.

D'où la suite : défaite (1920-1926), crise et misère, effondrement des conquêtes antérieures et mobilisation dans la guerre. Au cours de cette période, toutes les organisations "ouvrières", du Labour aux shop- stewards, révélèrent clairement leur fonction d'appendices du capital. Voilà l'expérience que dut parcourir la classe, ici peut-être encore plus qu'ailleurs. Même s’il s'agit d'une expérience surtout négative, elle a ébranlé en profondeur la conviction des ouvriers de pouvoir améliorer durablement leur condition.

La reprise de l'économie capitaliste de 1950-1965 a créé une situation complexe et hybride. Sur une toile de fond générale propre à la décadence du système (impossibilité de grandes réformes qualitatives, intégration État-syndicats, intervention de l’État dans les conflits, etc.) s'est greffé une conjoncture où des gains de salaires appréciables et une résistance partielle à la rationalisation étaient possibles. L’amélioration conjoncturelle pour le capitalisme permettait d’obtenir certains aménagements pour la classe ouvrière, mais la situation historique du capital ne permettait pas des luttes réformistes générales d’envergure. Les ouvriers n'avaient plus confiance dans la lutte d’ensemble (la défaite de 1926 reste un souvenir vivace), mais ils saisirent qu'ils pouvaient, par des luttes locales, limitées, corporatistes, et en s’appuyant sur l’institution des shop-stewards, pressurer des gains, principalement autour des taux de travail aux pièces, du boni, des conditions de travail (négociés par atelier). Ce fut l’âge d’or du militantisme d’atelier, l’illusion du petit groupe compact et solidaire autour de son shop-steward. Ce sursaut dégénéré du syndicalisme se produisit sur un fond d’agonie des syndicats. Au moment même où cette fragmentation corporatiste battait son plein, les branches syndicales et le Labour Party achevaient de devenir des appareils squelettiques sans aucune vie. C'est là une indication que cette phase de syndicalisme de section, particulariste, qui n'a obtenu de succès que pour les travailleurs les mieux placés, ne peut être comparée au syndicalisme du siècle passé.

Pendant cette période, les shop-stewards ont pu présenter l’apparence d'une indépendance à l’égard de l’appareil syndical. Beaucoup de grèves étaient sauvages ("unofficial"), non parce qu'antisyndicales, mais parce que les shop-stewards ne prévenaient même pas l'appareil.

Mais nous allons voir comment l’entrée à nouveau dans la crise a surpris la classe, engoncée dans le corporatisme et les illusions syndicalistes. Mais cette fois, contrairement aux années 1920, le déroulement progressif de la crise permet au prolétariat de rompre, à travers une longue maturation et des expériences répétées, avec le conservatisme et les institutions qui le cimentent.

1968-1972 : L'USURE DU SYNDICALISME

Dès que la crise a contraint la classe dominante à attaquer les positions acquises par les travailleurs au cours de la période de reconstruction, le localisme est devenu le talon d'Achille de la classe, L'étroitesse corporatiste, le crétinisme réformiste ont été dépouillés de leur vernis d'"efficacité" à court terme et se sont révélés une arme du capital. Les shop-stewards ont dévoilé leur fonction capitaliste d'encadrement de la force de travail.

Pour resserrer son contrôle sur les ouvriers et entamer leurs dérisoires gains, la bourgeoisie a précisément utilisé ce qui avait fait la force apparente du mouvement au cours du boom. Cette attaque s test déployée sur deux fronts complémentaires : accords de productivité et contrôle des salaires .

Les trotskystes d'International Socialism ont voulu voir dans les accords de productivité une "attaque contre les shop-stewards". Il est vrai qu'en remplaçant le travail aux pièces, négocié par atelier, par une détermination "scientifique" et "mesurée" du rythme de travail, négocié par la branche syndicale au niveau de l'entreprise, la classe capitaliste a sapé irrémédiablement la base de l'illusoire pouvoir local et l'autonomie formelle des délégués d'atelier[2]. Mais cela, elle l’a accompli avec la collaboration des shop-stewards, qui ont été les premiers à faire avaler la mesure à leur "base" contre de la monnaie de singe ; elle l'a accompli grâce à la mentalité étroite et bornée dont les délégués étaient l'expression institutionnalisée. Elle m’a fait que supprimer cet anachronisme intolérable que constituait une illusion de "contrôle" sur les conditions de travail et d'indépendance[3] des délégués, pour les remplacer par l'intégration ouverte et la transformation des stewards en flics avérés du capital. Résultat : désarroi des travailleurs privés de leurs moyens d'action traditionnels et désorientés par la collaboration de plus en plus ouverte de "leurs hommes" avec les patrons. Le prix : augmentation de l’exploitation, de l'intensité du travail et impuissance des travailleurs face à la "rationalisation".

L’attaque sur les salaires a été plus difficile. Très longtemps, l'issue a été indécise et il a fallu des années pour corroder la résistance de la classe. La série de défaites qui se sont accumulées depuis l'été 1972 (hôpitaux, gaz, bâtiment, etc.) ont finalement fait pencher la balance. Les travailleurs se sont bel et bien battus, mais au jeu "capital et État contre catégories d’ouvriers isolés", c'est le capital et son État qui devaient l'emporter. Contrairement à ce que pensaient les travailleurs, la force de la classe ne réside ni dans l'esprit de corps de chaque métier ou de chaque usine, ni dans la capacité de petits groupes de bloquer la production, ni dans la grève "dure", mais dans la possibilité de s'unir sur le terrain social global (politique) face au capital et à l'État. Fragmentés en petits groupes combatifs mais imbus d’égoïsme particulariste, enchaînés à leurs illusions syndicalistes, rivés aux shop-stewards, les ouvriers se sont heurtés aveuglément à un capital solidement défendu par l’État et ont fini par user leur potentiel de lutte.

"Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il y a un apaisement dans la lutte salariale : les ouvriers sont confrontés à l’État, et les organisations traditionnelles (syndicats, comités de shop-stewards) sont soit directement contre eux, soit complètement inutilisables comme véhicules de la lutte de classe. Le trade-unionisme est si profondément enraciné dans la classe ouvrière de ce pays ... que la classe tente encore de lutter de l'ancienne manière, en reproduisant les divisions corporatistes créées par le capitalisme et que les syndicats maintiennent : l’usine, l’atelier, le métier, la branche d'industrie. C'est pourquoi la plupart des catégories d'ouvriers qui entrent en lutte se trouvent isolés et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, ils décident de réduire leurs pertes et de retourner au travail." (Workers Voice, février 1974)

C'est à partir de cette impuissance des travailleurs qu'on peut expliquer l'isolement et l'utilisation de la grève des mineurs.

Les mineurs ont obtenu satisfaction, mais leur grève a été utilisée par les partis et les syndicats pour préparer l'avenir. Cette opération est intéressante parce qu'elle montre que le capital est conscient qu'il ne peut se heurter à la classe de front, et qu'il lui faut donc clouer les luttes sur un terrain corporatistes, fragmentaire et institutionnalisé. À travers la comédie des "commissions de salaires", "commissions de relativités", on a créé une atmosphère totalitaire, où toute catégorie doit se justifier en faisant valoir qu'elle est un cas particulier. En venant témoigner du bien-fondé '“relatif" des revendications des mineurs, "lésés" par rapport aux autres, les syndicats ont clairement indiqué qu'ils sont et seront les gardiens du consensus national suivant : l'intérêt national exige que la masse salariale soit fixée par un accord État-syndicats. Pour poser une revendication, il faut démontrer qu'on a un cas spécial à faire valoir (spécial, soit parce qu'on a été défavorisé, soit parce que l'intérêt du pays justifie les demandes). Partager la misère entre les groupes concurrents d’ouvriers, voilà l'honorable tâche qui leur est dévolue.

Les capitalistes savent bien que les "commissions" sont des châteaux de cartes qui s'effondrent à la première lutte sérieuse. Par contre, ils savent aussi qu'ils créent une atmosphère où la moindre lutte sérieuse sera traitée d'"antipatriotique", de "démesurée" et, surtout, ils jouent à fond la carte du corporatisme, qui est, à 1«heure actuelle, leur arme la plus forte.

L'autre face de la médaille, c'est évidemment qu'à force d'utiliser le corporatisme contre les ouvriers, ils pousseront inévitablement les ouvriers à se révolter contre le corporatisme.

C'est la dynamique révolutionnaire potentielle qui donne son sens aux luttes revendicatives et à leur échec inévitable en général. En infligeant échec sur échec au trade-unionisme, le capital prépare les conditions du dépassement des divisions et de l'atomisation qui permettent aux syndicats d'encadrer le prolétariat. La lutte de la classe-en-soi (addition de catégories) forge les conditions objectives et subjectives pour le passage à la classe révolutionnaire qui balaiera le poids du passé. Il y a des défaites fécondes en ce qu'elles mettent à nu les institutions contre-révolutionnaires et sapent la crédibilité du réformisme.

C'est également l'absence de perspectives immédiates de lutte et l'essoufflement de la combativité qui forment la toile de fond de la participation massive des ouvriers aux élections derrière le Labour. L’inquiétude profonde et l'incertitude face à la crise ont fait réémerger avec virulence les vieux préjugés électoraux et les illusions. Il est vrai que personne n'attend du frétillant Wilson des améliorations. D’ailleurs, i ne les promet même pas. Mais les ouvriers re sentent, après tant d'échecs amers, la nécessité de croire qu'il y a quand même, dans la société, une force qui limite les dégâts et qui les protège contre les pires effets de la crise.

Mais, là encore, la lutte de classe aura contraint le capital à utiliser les illusions électoralistes des prolétaires contre eux, et, avec l'approfondissement de la crise le rejet de ces illusions en sera facilité.

C'est ainsi, à travers la lutte prolétarienne, la pratique de la classe, que s’infiltrent les leçons qui, silencieusement et de façon moléculaire, se cristallisent dans sa conscience et permettront aux surgissements futurs de se faire sur une base qualitativement supérieure.

LUTTE REVENDICATIVE ET LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE

En Grande-Bretagne, comme ailleurs, derrière les hésitations, les coups de boutoir, les replis de la classe, se dessine l'immensité du saut à accomplir d'une catégorie qui tente d'aménager son exploitation à une classe qui devra détruire l'exploitation. Ce saut n'est pas un phénomène futur sans lien avec le présent, il sera à la fois le résultat et la négation des mouvements actuels.

Ce qu'il faut, c'est saisir la nature du lien entre luttes revendicatives, à l'intérieur du système, et luttes révolutionnaires, contre le système.

Le prolétariat est une classe exploitée et révolutionnaire. C'est donc l'être-même de la classe qui constitue le lien dynamique entre les différentes phases transitoires, le mouvement qui se pose et se nie à travers les divers moments de la lutte. Le prolétariat n'est ni une simple catégorie pour le capital, ni une classe-pour-soi achevée, mais le mouvement de l'une à l'autre. L'UNITE DU MOUVEMENT, LE FAMEUX "LIEN", C'EST LA PRATIQUE DE LA CLASSE ELLE-MÊME EN TANT QUE SUJET AGISSANT.

Les travailleurs tentent de lutter en tant que classe-pour-le-capital (par catégories, usines, branches, de façon concurrente à l'image de la concurrence capitaliste, pour négocier le prix de la force de travail). Mais leur rapport au capital (leur division, leur soumission, leur acceptation de mètre que du travail salarié) entre en contradiction avec leur propre mouvement et devient intenable. C'est alors que la classe doit commencer à se poser comme négation de son rapport avec le capital, donc non plus comme une catégorie économique, mais comme CLASSE-POUR-SOI. Elle brise alors les divisions qui sont propres à son état antérieur et se présente non plus comme somme de travailleurs salariés, mais comme un mouvement d'affirmation autonome, c'est-à-dire de négation de ce qu'elle était auparavant. Ce n'est pas le travail salarié qui s'affronte alors au capital, mais le travail salarié en train de devenir autre chose, de se dissoudre. L'affirmation du prolétariat n'est que ce mouvement de négation. Qualifiés, non-qualifiés, ouvriers, employés, "productifs", "improductifs", barrières des usines, etc., toutes ces déterminations sont dépassées. Et à ce stade ce mouvement se heurte à l'État bourgeois, dernier rempart avant le début de la transformation communiste de la société.

On voit donc que c'est l'être-même de la classe, sa situation à l'égard du capital, qui permet de comprendre comment elle forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution.

Les sociaux-démocrates et les trotskystes pensent que c'est le parti et un programme de transition (ou minimum) qui font le lien. C'est une médiation extérieure à la classe qui fait le "pont" entre la classe- pour-le-capital et la classe-pour-soi. Il n'y a donc pas de continuité et d'unité du sujet. La classe n'est pas le sujet, identique à travers ses diverses phases et qui s'identifie précisément à travers elles. L'être n'est pas l'artisan de soi-même, de sa conscience. Il a besoin de quelque chose d'extérieur, d'un pédagogue, d'un ingénieur "ès ponts", d'une conscience qui lui est séparée, pour devenir. Ce n'est pas l'être qui devient, c'est un autre être qui le fait devenir. En tant que telle, la classe est vue de façon statique, sans dynamique, comme simple classe-pour-le-capital incapable de se mouvoir hors de cette sphère.

Les mouvements partiels, immédiats, revendicatifs, ces métaphysiciens les appréhendent, non du point de vue révolutionnaire inhérent à la nature de la classe (ce qu'elle sera contrainte de devenir), mais comme autant d'entités statiques. Ils ne les voient pas comme moments, modes d'existence que l'être dépasse, mais ils les identifient à la classe, qui est ainsi figée dans un état dont seule une intervention extérieure pourrait la sortir. D'où la nécessité d'introduire de façon volontariste et manœuvrières le "coup de pouce" qui imprimerait une dynamique à cet être sans mouvement interne. Puisqu'il n'y a pas de nécessité inhérente à la classe qui la force à nier tour à tour ses différents états comme autant de moments indispensables, mais intenables, il faudrait une puissance externe, arbitraire. La vision des trotskystes c'est : entre une classe-pour-le-capital et une classe révolutionnaire, un parti extérieur. C'est pourquoi ils ne peuvent dire que deux choses aux ouvriers : 1500 F pour tous et construisons le parti.

Une deuxième erreur découle de la première. Puisque la classe n’est pas le sujet qui fait le lien entre sa propre pratique immédiate et son action révolutionnaire, elle n'est donc pas contrainte de nier brutalement et de façon révolutionnaire ses premières tentatives de lutter de façon purement revendicative. Grâce à la médiation parti-programme transitoire, le mouvement devient évolutif. Graduellement, de revendication en "acquis", à travers les ponts qui "font le lien" entre son être passé et futur, la classe se trouverait insensiblement amenée à la révolution. Il n'y a pas de saut qualitatif, de NEGATION ; le passage de la lutte revendicative à la lutte révolutionnaire n'est plus un combat radical qui, sous la contrainte de la crise, force la classe à se transformer, mais un procès évolutif, pacifique, purement quantitatif .

Pour eux, la classe ne forge pas sa propre conscience à travers une lutte douloureuse contre son propre conservatisme, elle est "amenée" à une conscience qui existerait en dehors d'elle.

AINSI, IIS NIENT A LA FOIS CE QUI FAIT L’UNITE DU MOUVEMENT, SA CONTINUITE : L’ÊTRE REVOLUTIONNAIRE DE LA CLASSE, ET CE QUI CONSTITUE, A L’INTERIEUR DE CE MOUVEMENT, LE SAUT, LA NEGATION, LA RUPTURE.

Pour comprendre comment la pratique de la classe forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution, il faut d'abord concevoir que ce lien n'est pas évolutif et graduel, mais négatif et brutal. Il n’y a pas d'"acquis"' révolutionnaires dans la société capitaliste. Il n'y a pas de petits embryons de révolution dans chaque lutte, qui grandiraient, fusionneraient jusqu'au moment où la classe serait assez puissante pour faire la révolution. De même que la classe révolutionnaire est la négation en mouvement de la classe-pour-le-capital, de même la lutte révolutionnaire est la négation de la lutte revendicative. Les luttes revendicatives ne deviennent pas révolutionnaires ; c'est la classe qui, en dépassant et en niant sa lutte immédiate, devient révolutionnaire. Il y a un lien entre ces deux mouvements contradictoires. Et ce lien est précisément l'être de la classe,

Il ne s'agit donc pas de pousser "plus loin" la lutte revendicative, comme se l'imaginent les volontaristes et les syndicalistes, en faisant de la surenchère, car d'abord, la lutte revendicative n'est pas provoquée artificiellement, ensuite, elle ne peut se gonfler à l'infini, enfin, elle ne prend son sens que comme prélude à autre chose. Il faut précisément comprendre que c’est la contrainte de nier cette lutte qui constitue le mouvement qui va "plus loin".

Négation, bouleversement par le prolétariat de son propre être et de sa propre conscience, désintégration des divisions, catégories, embrigadements et clivages de la classe-pour-le-capital, réorientation complète de la façon dont les ouvriers voient le monde et agissent les uns à l'égard des autres, voilà le mouvement qui mûrit dans l'accumulation des défaites, des revers, de l'impossibilité de se défendre comme une catégorie à l'intérieur du système.

"Mais alors, si c'est la classe qui forme le lien, que faisons-nous ?" demandent avec horreur syndicalistes et gauchistes, reconnaissant ainsi avec franchise qu'ils ne sont pas une fraction de la classe, mais une secte qui se pose comme extérieure au mouvement.

À partir du moment où on est une fraction du prolétariat, on ne voit pas sa tâche comme étant de "représenter" le lien entre luttes revendicatives et action révolutionnaire. On se considère comme une partie du mouvement qui fera le saut. C'est la vie de la classe qui produira les conditions de ce passage. Notre tâche, en tant que fraction avancée de CE mouvement, du processus qui se meut vers ce passage, est de défendre la nécessité de la négation des luttes actuelles, de leur dépassement. Ce faisant, nous ne pensons pas créer le lien entre aujourd'hui et demain, ni provoquer le saut, mais nous agissons pour que ce passage inévitable se fasse dans le maximum de clarté et de conscience. C'est-à-dire que nous contribuons à ce que le mouvement accède plus vite, mieux et de façon plus explicite à la conscience de soi.

Nous ne sommes qu'un moment de la conscience que la classe se forge, et notre tâche est d'exprimer (et donc d'accélérer et de généraliser) cette conscience de la pratique révolutionnaire de la classe, de son être historique. Nous participons ainsi, en jouant un rôle spécifique, à cette dynamique qui tend à faire de la classe prolétarienne un sujet.

La classe tend, dès maintenant, à devenir le sujet de sa propre transformation. Cela, elle l'accomplit en découvrant pratiquement son impuissance à survivre comme simple classe-pour-le-capital, simple travail salarié. Elle l'accomplit en épuisant, avec obstination, toutes les solutions qui lui permettent d'éviter de remettre en cause son inertie conservatrice. Les flux et reflux ne sont que des moments de cette œuvre longue et titanesque qui dégage les conditions où il ne sera plus possible de lutter autrement que comme classe-pour-soi contre le capital et son État.

Les communistes ne client pas 1500 F et grève "dure", quand les syndicats crient 1200 F et grève "molle". Les communistes ne couvrent pas les luttes immédiates de louanges hypocrites et lénifiantes, mais, au contraire, expriment et stimulent l'insatisfaction de la classe, sa tendance à devoir dépasser sa condition actuelle. Ils ne tentent pas à tout prix de déclencher des luttes artificielles, mais comprennent les moments de passivité comme des phases indispensables de maturation souterraine, de réflexion, d'assimilation des expériences. Ils comprennent les revers temporaires comme le moteur de la prise de conscience révolutionnaire des ouvriers.

Ils sont présents, dans la mesure du possible, dans les luttes, aussi petites soient-elles et ils y déploient autant d'énergie et d'imagination que les autres travailleurs combatifs, ne serait-ce que parce qu'ils subissent la même exploitation et ressentent la même révolte contre la vie actuelle. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils proclament ouvertement, à contre-courant lorsque les autres prolétaires refusent encore de le reconnaître, que l'approfondissement de la crise et les revers actuels sont la condition de la révolution, en ce qu'ils permettent l'expérience pratique de l'impossibilité, à notre époque, pour le prolétariat de se défendre comme simple travail salarié, à 'intérieur de la société capitaliste .

Il n'y a pas d'issue dans le système. Voilà la vérité simple que doit marteler la minorité révolutionnaire. Et c'est le mouvement de la classe tout entière qui transformera, à travers les flux et reflux, cette expression théorique de son expérience en une pratique concrète et une conscience généralisée .

Hembe

[1] Le rapport Donovan sur les relations industrielles (1966) partage l'enthousiasme des gauchistes sur les délégués d'atelier. Ce rapport, véritable manuel pour capitalistes intelligents, les qualifie de "lubrifiant indispensable pour la bonne marche de la production", précisément parce qu'ils sont "démocratiques" et "près de la base".

[2] (&) International Socialism a été jusqu'à défendre le travail aux pièces comme "moindre mal".

[3] Ce n'est bien sûr qu'une illusion. Dès que les choses devenaient sérieuses, les shop- stewards se montraient pour ce qu'ils étaient (1914-1918, 1920-1926, 1939-1945, etc.).

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace