Revue Internationale no 19 - 4e trimestre 1979

- 2714 lectures

La hausse du prix du pétrole : une conséquence et non la cause de la crise

- 25386 lectures

La hausse du prix du pétrole constitue depuis la fin de 1973 le principal argument avec lequel les gouvernements et les économistes expliquent dans le monde occidental la crise économique et ses conséquences : le chômage et l'inflation. Quand une entreprise ferme ses portes, les travailleurs jetés dans la rue s'entendent dire : "c'est la faute au pétrole11. Lorsque les travailleurs voient leur salaire réel diminuer sous le poids de la hausse des prix, les mass-médias leur expliquent : "c'est à cause de la crise du pétrole". La "crise du pétrole" est devenue l'alibi, le prétexte avec lequel la bourgeoisie en crise entend tout faire gober aux exploités. Elle est devenue dans la propagande des classes dominantes une sorte de cataclysme naturel contre lequel les hommes ne pourraient rien, sinon subir impuissants toutes ces calamités qui ont nom : chômage et inflation.

Et pourtant qu'y-a-t-il de "naturel" dans le fait que des marchands de pétrole vendent plus cher leur produit à d'autres marchands. La hausse du pétrole est une péripétie, non pas de la nature, mais du commerce capitaliste. La classe capitaliste, comme toutes les classes exploiteuses dans l'histoire attribuent ses privilèges aux volontés de la nature. Les lois économiques qui font d'eux les maîtres de la société sont dans leurs imaginations aussi naturelles et immuables que la loi de la pesanteur, lorsque la subsistance de ces lois -devenues avec le temps inadaptées- provoque des crises qui plongent la société dans la misère et la désolation, les nantis attribuant toujours la raison aux imperfections de la "nature" : la nature est trop pauvre ou les hommes sont trop nombreux. Jamais leur esprit ne parvient à concevoir que ce puisse être le système économique existant qui soit devenu anachronique, obsolète.

A la fin du moyen-âge, dans la décadence du XIV° siècle, des moines annonçaient la fin du monde à cause de l'épuisement de terres fertiles. Aujourd'hui on nous assène 10 fois par jour que si tout va mal, c'est à cause de l'épuisement du pétrole.

Y A-T-IL VRAIMENT EPUISEMENT DU PETROLE DANS LA NATURE ?

En mars 1979, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP se réunissaient pour proclamer solennellement qu'ils allaient réduire leur production, une fois de plus. Ils réduisent leur production pour maintenir le prix réel, tout comme des paysans détruisent des excédents de fruits pour empêcher que leur prix ne s’effondre.

L'Europe risque de manquer de pétrole en 1980 nous annonce-t-on. Peut-être, mais qui croira encore qu'il s'agit d'une pénurie naturelle, physique ?

Les pays de l'OPEP ne produisent pas à pleine capacité, loin de là. Depuis quelques années, des gisements nouveaux et importants ont été mis en service en Alaska, en Mer du Nord, au Mexique. Chaque semaine, on découvre quelque part dans le monde de nouveaux gisements. Par ailleurs, on nous dit que des réserves de pétrole sous la forme de schistes bitumeux, relativement plus chers à exploiter, sont énormes par rapport aux réserves de pétrole connues actuellement. Comment dans ces conditions peut-on parler de pénurie physique de pétrole ? On peut concevoir qu'un jour un minerai servant de matière première arrive à être épuisé dans la planète à cause d'une exploitation sans limites de l'homme. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que des marchands décident de réduire leurs ventes afin de préserver leur profit. Dans le premier cas, il s'agirait effectivement d'un épuisement dans la nature, dans le second, il s'agit d'une vulgaire opération de spéculation marchande.

Si la situation économique mondiale était par ailleurs "saine" dans tous ses aspects, si le seul problème existant actuellement était celui d'un épuisement physique et imprévu du pétrole dans la nature, nous assisterions non pas à un ralentissement de la croissance- du commerce et des investissements comme c'est le cas actuellement, mais au contraire à un boom économique mondial extraordinaire : la réadaptation du monde à de nouvelles formes d'énergie se traduirait par une véritable nouvelle révolution industrielle. Il y aurait certes des crises de restructuration ici et là dans certains secteurs avec des fermetures d'entreprises et des licenciements, mais ces fermetures et ces licenciements seraient immédiatement compensés par l'ouverture de nouvelles entreprises et la multiplication de nouveaux postes de travail.

Or, nous assistons à quelque chose de complètement différent : les pays qui produisent le pétrole le plus rentable réduisent leur production; les entreprises qui ferment ne sont pas remplacées par d'autres; les travailleurs licenciés ne trouvent pas de travail ailleurs; les investissements dans la recherche de nouvelles formes d'énergie restent insignifiants dans la plupart des puissances.

La thèse de l'épuisement physique du pétrole dans la nature est utilisée par les médias et les économistes pour expliquer la hausse vertigineuse du prix du pétrole en 1974 et en 1979. Mais comment explique-t-on alors les hausses spectaculaires de l'ensemble des produits de base, autres que le pétrole, sur le marché mondial en 1974 ou en 1977 ? Comment explique-t-on les accès de fièvre qu'ont connu les prix des métaux de base tel le cuivre, le plomb, l'étain au début de 1979 ? A suivre les "experts" de la bourgeoisie, il faudrait croire qu'il n'y a pas que le pétrole qui est en train de s'épuiser dans la nature, mais aussi la plupart des métaux, et même les denrées alimentaires. En effet, entre 1972 et 1974, l'indice des prix des minéraux et des métaux exportés dans le monde, autres que le pétrole a plus que doublé, celui des denrées alimentaires a lui, presque triplé. Au deuxième trimestre de 1977, ces mêmes denrées coûtaient encore sur le marché mondial trois fois plus qu'en 1972. Nous serions donc en train d'assister au tarissement de la nature non seulement en pétrole mais dans tous les domaines. Ce qui est une pure absurdité.

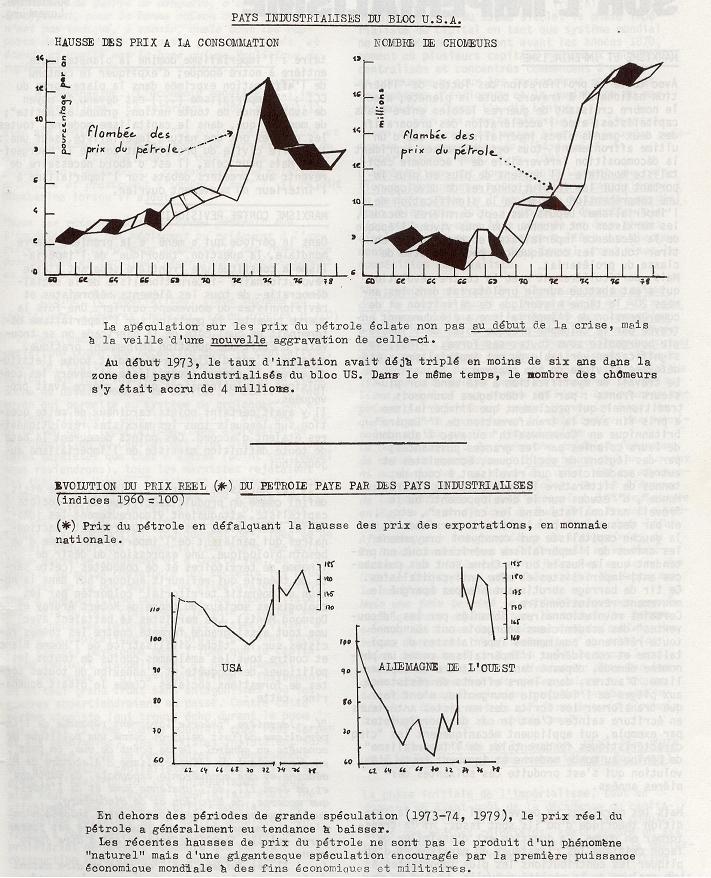

La théorie de l'épuisement physique de la nature parvient difficilement à expliquer la hausse des prix du pétrole; mais elle est en plus grande difficulté encore lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi le prix réel du pétrole, payé par les pays importateurs industrialisés, c'est à dire le prix payé compte tenu de l'évolution de l'ensemble de l'inflation mondiale et de l'évolution de la valeur du dollar US ([1] [1]), a régulièrement diminué avant 1973-1974 et après jusqu'en 1978. Entre 1960 et 1972, le prix réel du pétrole brut importé a diminué de 11% pour le Japon, de 14% pour la France, de 30% pour l'Allemagne! En 1978, ce même prix avait diminué par rapport aux niveaux de 1974 ou 1975 de 14% au Japon, de 6% en France, de 11% en Allemagne.

Comment le prix de matières en cours d'épuisement définitif dans la nature pourrait-il diminuer au point de contraindre les producteurs à réduire leur production artificiellement afin d'éviter l'effondrement des cours ?

Si l'on veut comprendre les actuelles hausses et baisses des cours des matières premières, ce n'est pas vers la plus ou moins grande générosité de la mère nature qu'il faut tourner ses regards, mais vers le monde en décomposition du commerce capitaliste.

Nous sommes en présence non pas de la découverte soudaine de certaines pauvretés grotesques de la nature, mais de gigantesques opérations de spéculations marchandes sur les matières premières. Ce n'est pas là un phénomène nouveau; toutes les crises économiques importantes du capitalisme sont accompagnées de fièvres spéculatives sur des matières premières.

LA SPECULATION : UNE CARACTERISTIQUE TYPIGUF DES CRISES ECONOMIQUES DU CAPITALISME

La source réelle de tous les profits capitalistes réside dans l'exploitation des prolétaires au cours du processus de production. Le profit, la plus-value, c'est du surtravail extirpé aux salariés. Lorsque les affaires des capitalistes vont bien, c'est à dire lorsque tout ce qui est produit parvient à être vendu avec des taux de profit suffisants, les capitalistes réinvestissent les profits ainsi obtenus dans le processus de production. L'accumulation du capital, c'est ce processus qui consiste à transformer le surtravail des ouvriers en capital, c'est à dire en nouvelles machines, nouvelles matières premières, nouveaux salaires pour exploiter de nouvelles quantités de travail vivant.

C'est ainsi que les capitalistes font ce qu'ils appellent "travailler l'argent". Mais lorsque les affaires vont mal, l’orque la production ne rapporte plus par manque de débouchés, ces masses de capitaux sous forme monétaire qui cherchent à s'investir tendent à se réfugier dans des opérations spéculatives.

Ce n'est pas qu'ils raffolent de ce genre d'opérations avec des risques aussi élevés où l'on peut se retrouver ruiné du jour au lendemain. Ils lui préfèrent mille fois mieux la paisible exploitation par la production. Mais, lorsqu'il n'y a plus de placement rentable dans la production, que faire ? Garder l'argent dans un coffre, c'est le voir perdre tous les jours de la valeur sous l'effet de l'érosion monétaire. La spéculation constitue alors un placement risqué certes, mais qui peut rapporter très gros en très peu de temps.

C'est ainsi que lors de chaque crise économique capitaliste, on a assisté à des phénomènes de spéculation d'une ampleur extraordinaire. La loi interdit la spéculation mais ceux qui spéculent ne sont autres que ceux qui ont fait les lois. Très souvent cette spéculation s'est polarisée sur une matière première. Ainsi, par exemple, lors de la crise économique de 1836, le directeur de la Banque des Etats-Unis, un certain BEAGLE, avait profité du fait que la demande de la Grande-Bretagne était encore forte pour s'emparer de toute la récolte de coton et la vendre à prix d'or aux anglais plus tard. Malheureusement pour lui, sous le coup de la crise, la demande de coton s'effondra en 1839 et les stocks soigneusement cumulés dans la folie spéculative devinrent invendables. Les cours de coton s'effondrèrent sur le marché mondial. Ce qui vint faire croître le nombre déjà élevé de faillites (1000 banques en banqueroute aux USA).

La crise économique, après avoir provoqué la hausse des prix des matières premières de manière spectaculaires, fait s'effondrer celles-ci par manque de demande.

Ces montées subites du prix d'une matière première suivie d'un effondrement vertigineux sont typiques de la spéculation en temps de crise. Ces phénomènes se produisent de façon particulièrement nettes lors des crises de 1825, 1836 et 1867 sur le coton ou sur la laine; lors des crises de 1847 et de 1857 sur le blé; en 1873, 1900 et 1912 c'est sur l'acier et sur la fonte; en 1907, c'est sur le cuivre; en 1929, c'est sur presque tous les métaux.

La spéculation est l'œuvre non pas de quelques individus épars, assez troubles, travaillant dans l'illégalité ou de petits "détenteurs" comme le laisse entendre la presse. Les spéculateurs, ce sont les gouvernements, les Etats, les banques grandes et petites, les grands industriels, bref, les détenteurs de l'essentiel de la masse monétaire qui cherche à se rentabiliser, à faire des profits.

La spéculation n'est pas non plus "une tentation" à laquelle les capitalistes peuvent échapper en temps de crise économique. Le banquier qui a la responsabilité de faire rapporter des milliers de comptes d'épargne n'a pas le choix. Lorsque le profit se fait de plus en plus rare, il faut le prendre quel qu'il soit et où qu'il soit. Les scrupules hypocrites des temps de prospérité où l'on promulgue des lois "interdisant la spéculation" disparaissent, et les plus respectables institutions financières se jettent tête baissée dans la tourmente spéculative. Dans la jungle capitaliste, seul celui qui fait du profit survit. Les autres sont dévorés. Lorsque la spéculation devient le seul moyen de faire des profits, la loi devient : celui qui ne spécule pas ou qui spécule mal est dévoré.

Ce qu'on a coutume d'appeler "la crise du pétrole" constitue en fait une gigantesque opération spéculative au niveau de la planète.

POURQUOI LE PETROLE ?

Le pétrole n'a pas été au cours des dernières années le seul objet de spéculation. Depuis la dévaluation de la Livre Sterling en 1967, la spéculation n'a cessé de se développer dans le monde entier s'attaquant à une liste toujours plus longue de produits : les monnaies, l'immobilier, les matières premières, végétales ou minérales, l'or, etc. Mais la spéculation sur le pétrole marque pour son importance financière. Elle a provoqué des mouvements de capitaux d'une ampleur et d'une rapidité probablement sans précédent dans l'histoire. En quelques mois, un flot gigantesque de dollars s'est mis à couler vers les grands pays exportateurs de pétrole, à partir de l'Europe et du Japon. Pourquoi en se portant sur le pétrole, la spéculation a-t-elle réussi de tels profits ? Premièrement^ parce que toute l'industrie moderne repose sur l'électricité et l'électricité, elle repose pour l'essentiel sur le pétrole. Aucun pays ne peut produire aujourd'hui sans pétrole. Le chantage spéculatif à la pénurie de pétrole est un chantage qui a l'atout de la force économique. Mais le pétrole n'est pas seulement un moyen indispensable pour produire et construire. Il est tout aussi indispensable pour détruire et faire la guerre.

L'essentiel de l'armement moderne, des chars aux bombardiers, des porte-avions aux camions et aux jeeps, tout cela fonctionne avec du pétrole. S'armer, c'est non seulement produire des armes mais aussi se procurer les moyens pour les faire fonctionner aussi longtemps que nécessaire. La course aux armements est aussi une course au pétrole. La spéculation sur le pétrole touche donc à un produit dont l'importance économique et militaire est de premier ordre. Et c'est cela une des raisons de son succès au moins momentané. Mais elle n'est pas la seule.

LA BENEDICTION DU CAPITAL AMERICAIN

Un des thèmes favoris du bla-bla-bla des commentateurs des médias sur le pétrole est celui de la "revanche des pays sous-développés sur les pays riches". Par leur simple décision de réduire la production et d'augmenter le prix du pétrole,, des pays qui font partie du peloton des nations du tiers-monde, condamnées depuis des décennies à produire et vendre à bon marché des matières premières pour les pays industrialisés, ont réussi à prendre à la gorge les principales puissances industrielles. C'est le David et Goliath des temps modernes.

La réalité est tout autre. Derrière la "crise du pétrole" il y a le capital américain. Il suffirait pour s'en convaincre de prendre en considération deux facteurs simples et évidents :

1) les pays les plus puissants de l'OPEP se comptent en même temps parmi les plus inconditionnellement soumis à l'impérialisme US. Les gouvernements de l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole mondial, de l'Iran du Shah ou du Venezuela, pour ne prendre que quelques exemples, ne prennent aucune décision importante sans l'accord explicite de leur puissant "protecteur";

2) la quasi totalité du commerce mondial du pétrole se trouve sous le contrôle des grandes compagnies pétrolières américaines: les profits réalisés par ceux-ci grâce aux variations des prix du pétrole sont si gigantesques que le gouvernement US a dû organiser une parodie de procès à la télévision pour tenter de canaliser sur les "7 big sisters" -les "7 grandes sœurs"- la colère de la population américaine qui se voit imposer des plans d'austérité au nom de la "crise pétrolière".

Mais au cas où cela ne suffirait pas pour se convaincre du rôle déterminant joué par les USA dans la "hausse du prix du pétrole", rappelons quelques uns des avantages qu'a tiré la première puissance économique mondiale de la "crise pétrolière":

1) Sur le marché international, le pétrole est payé en dollars US. Concrètement, cela veut dire que les USA peuvent se procurer du pétrole en faisant simplement fonctionner leur planche à billets alors que tous les autres pays doivent se procurer des dollars ([2] [2]);

2) les Etats-Unis ne dépendent du pétrole importé que pour 50% de leurs besoins nationaux. Leurs concurrents directs sur le marché mondial -l'Europe et le Japon- par contre, doivent importer la quasi totalité de leur pétrole. Toute augmentation du prix du pétrole se répercute donc de façon beaucoup plus puissante sur les coûts de production des marchandises européennes et japonaises. La compétitivité des marchandises US s'en trouve augmentée automatiquement d'autant. Ce n'est pas par hasard si les exportations US connaissent

des progressions spectaculaires au détriment de celles de leurs concurrentes au lendemain de chaque hausse du pétrole.

3) Mais c'est certainement sur le plan militaire que les USA ont tiré les plus grands avantages de la "crise pétrolière".

Comme on l'a vu, le pétrole demeure un instrument majeur de la guerre. La hausse du prix du pétrole a permis la rentabilisation de nouveaux gisements à proximité du territoire US (Alaska, Mexique, ainsi qu'au sein même des USA). De ce fait, le potentiel militaire américain se trouve moins dépendant des sources de pétrole du Moyen-Orient, trop distantes de Washington et trop proches de l'URSS. D'autre part, les énormes revenus pétroliers ont permis le financement de la "Pax Americana" au Moyen-Orient par l'Arabie Saoudite interposée. En effet, le passage de l'Egypte dans le bloc US a été payé à prix d'or, en partie par les aides financières de l'Arabie Saoudite au nom de la fraternité arabe. L'Arabie Saoudite a influencé directement la politique de pays tels que l'Egypte, l'Irak, le Syrie (pendant le conflit du Liban) moyennant de substantielles "aides" payées avec les revenus pétroliers. L'actuel rapprochement de l'O.L.P. du bloc américain n'est pas complètement étranger à l'aide financière que l'Arabie Saoudite fournit à 1'O.L.P.

L'impérialisme américain s'est ainsi payé le luxe de faire financer sa politique internationale par ses concurrents et alliés européens et japonais.

Ainsi, pour des raisons aussi bien économiques que militaires, les USA ont eu tout intérêt à laisser se développer, voire à encourager, la hausse du prix du pétrole.

L'attitude du gouvernement Carter lors de la fièvre spéculative déclenchée par l'interruption des livraisons de pétrole de l'Iran est éloquente à cet égard. Au moment même où l'Allemagne et la France cherchaient à juguler les hausses spéculatives qui se développaient au premier semestre de 1979 sur le "marché libre" de Rotterdam, le gouvernement US a cyniquement annoncé qu'il était prêt à acheter toute quantité de pétrole à un cours supérieur aux plus élevés atteints dans le port hollandais. Malgré l'envoi de délégués spéciaux de Bonn et de Paris à Washington pour "protester énergiquement" contre ce "coup de poignard dans le dos", la Maison Blanche n'est pas revenue sur son offre.

Quelle que soit la raison de cette hausse, une question demeure : quels ont été ses effets sur l'économie mondiale. La propagande officielle a-t-elle raison lorsqu'elle affirme que c'est la hausse des prix du pétrole qui a engendré la crise économique ?

LES EFFETS DE LA HAUSSE DU PRIX DU PETROLE

Il ne fait aucun doute que la hausse du prix d'une matière première constitue une entrave à la rentabilité d'une entreprise capitaliste. Pour le capital industriel, les matières premières constituent en frais de production, une dépense. Si ses frais augmentent, sa marge de profit tend à se réduire d'autant. Pour lutter contre les effets de cette réduction de sa rentabilité, il ne dispose que de deux moyens :

- réduire les autres frais de production, en particulier les frais en main-d’œuvre;

- répercuter l'augmentation de ses frais dans le prix de vente.

Les capitalistes se servent généralement des deux moyens en même temps. Ils s'appliquent à réduire leurs frais de production en imposant des politiques d'austérité sur les salariés ; ils cherchent à maintenir leurs profits en alimentant l'inflation. Il est donc certain que la hausse des prix du pétrole est un facteur qui impose à chaque capital national de nouveaux efforts de rentabilisation : élimination des secteurs les moins productifs, réduction des salaires, concentration du capital. Tout comme il est vrai que la hausse du pétrole est en partie responsable de l'inflation.

La hausse du prix du pétrole a effectivement constitué un facteur aggravant de la crise. Mais, contrairement à ce que prétend la propagande des médias, elle n'a été que cela : un facteur aggravant et non la cause, ni même une cause importante de la crise économique.

Il suffit pour s'en convaincre de constater que la crise économique n'a pas commencé avec la hausse du pétrole. La spéculation pétrolière n'a été qu'une des conséquences de la série de bouleversements économiques qui ont secoué le capitalisme mondial dès la fin des années 60.

A entendre "les experts" de la bourgeoisie, on croirait qu'avant la date fatidique du second semestre 1973, tout allait pour le mieux dans l'économie mondiale.

Pour mieux justifier leur politique d'austérité, ces messieurs oublient, ou feignent d'oublier, qu'au début de 1973, avant les premières grandes hausses du prix du pétrole, le taux d'inflation avait, en moins d'un an, doublé aux USA, triplé au Japon; ils prétendent oublier que de 1967 à 1973, le capitalisme avait déjà connu deux récessions importantes : une en 1967 (le taux de croissance annuel de la production diminua de moitié aux USA -1,8 % au premier semestre 1967- et tomba au dessous de zéro en Allemagne) ; l'autre en 1970-71 : aux USA, la production recule de façon absolue. Ils oublient ou cachent que le nombre officiel de chômeurs dans la zone de l'O.C.D.E. (les 24 pays industrialisés du bloc US) avait presque doublé en six ans, passant de 6 millions et demi en 1966 à plus de 10 millions en 1972. Ils font semblant d'ignorer qu'au début de 1973, après six ans d'instabilité monétaire commencée avec la dévaluation de la livre sterling de 1967, le système monétaire international s'était définitivement effondré avec la seconde dévaluation du dollar en moins de deux ans.

La spéculation pétrolière n'éclate pas dans un climat de sereine prospérité économique. Elle apparaît au contraire comme une nouvelle convulsion du capitalisme, secoué depuis six ans par la crise la plus profonde qu'il ait connue depuis la 2ème guerre mondiale.

A moins de vouloir expliquer les bouleversements de la période 1967-1973 par les hausses pétrolières de 1974, il est absurde d'affirmer que l'augmentation du prix du pétrole est la cause de la crise économique du capitalisme.

La spéculation sur le pétrole a porté un coup à l'économie mondiale, mais il n'était ni le premier ni le plus grave. La relativité du coup porté par la hausse du pétrole peut être mesurée "en négatif" en observant la situation d'un pays industrialisé qui a réussi à éliminer le problème du pétrole grâce à l'exploitation de gisements propres. Tel est le cas de la Grande-Bretagne qui n'a plus besoin d'importer du pétrole grâce à ses gisements de la Mer du Nord. En 1979, le taux de chômage en Grande-Bretagne est deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, trois fois supérieur à celui du Japon, deux pays qui pourtant continuent d'importer la quasi totalité de leur pétrole. Quant à l'inflation des prix à la consommation, elle y est le double qu'en Allemagne et neuf fois plus importante qu'au Japon. Enfin, quant au taux de croissance de la production, il est le plus faible des sept grandes puissances économiques occidentales (au premier semestre de 1979, la production brute n'a pas augmenté : elle a même diminué de 1 % en taux annuel).

Les causes de l'actuelle crise du capitalisme sont autrement plus profondes que les péripéties de la spéculation sur le pétrole.

Depuis le milieu des années 60, le capitalisme vit dans une permanente fuite en avant pour tenter de retarder les conséquences de la fin de la période de reconstruction. Depuis plus de dix ans, les régions industrielles détruites pendant la seconde guerre mondiale ont non seulement été reconstruites -faisant disparaître ce qui avait constitué le débouché principal des exportations américaines-mais sont devenues de puissants concurrents des USA sur le marché mondial. Les Etats-Unis sont devenus un pays qui exporte moins qu'il n'importe et qui doit, pour financer son déficit, inonder la planète de papier monnaie sans couverture. Depuis dix ans, avec la fin de la reconstruction, la croissance mondiale repose essentiellement sur les ventes à crédit aux pays sous-développés et sur la capacité des USA à maintenir son déficit. Or, aussi bien les uns que les autres sont au bord de la banqueroute financière. L'endettement des pays du tiers-monde a atteint des proportions insoutenables (l'équivalent du revenu annuel d'un milliard d'hommes dans ces régions). Quant aux USA, ils sont actuellement contraints de se jeter dans une nouvelle récession pour parvenir à réduire leurs importations et la croissance de leur endettement. La récession qui commence aux USA annonce inévitablement une nouvelle récession majeure au niveau mondial. Une récession qui, suivant le déclin engagé en 1967, sera plus profonde que les trois précédentes.

Les spéculations sur le prix du pétrole ne sont qu'un aspect secondaire d'une réalité autrement plus importante : l'inadaptation définitive des rapports de production capitalistes aux possibilités et aux nécessités de l'humanité.

Après près de quatre siècles de domination sur le monde, les lois capitalistes ont fait leur temps. Après avoir été des forces de progrès, elles sont devenues des entraves à la survie même de l'humanité.

Ce ne sont pas quelques pétroliers venus du désert qui ont mis à genoux la production capitaliste. Le capitalisme s'effondre économiquement de lui-même parce qu'il est de plus en plus rongé par ses contradictions internes, et, en premier lieu, par son incapacité à créer des débouchés suffisants pour écouler sa production avec profit. Nous vivons la fin d'un nouveau tour du cycle crise-guerre-reconstruction, que le capitalisme impose à l'humanité depuis plus de soixante ans.

Pour l'humanité, l'issue n'est ni dans des baisses des prix de vente du pétrole, ni dans des baisses de salaires, mais dans l'élimination de la vente et du salariat, dans l'élimination du capitalisme comme système à l'Est comme à l'Ouest.

Seule une nouvelle organisation de la société mondiale, suivant des principes réellement communistes, peut lui permettre d'échapper à l'holocauste sans fin que lui promet le capitalisme en crise.

R. VICTOR

[1] [3] Constater que le prix courant du pétrole augmente ne veut en soi rien dire puisque l'inflation mondiale touche tous les produits et revenus. Pour un pays importateur de pétrole, la vraie question c'est de savoir si les prix du pétrole augmentent plus vite ou plus lentement que celui de ses exportations. Pour un pays importateur de pétrole, la hausse des prix du pétrole n'a de conséquence négative qu'à partir du moment où elle est plus rapide que celle des prix des marchandises qu'il exporte lui-même, c'est-à-dire, la source de ses revenus sur le marché mondial. Que lui importe de payer le pétrole 20 % plus cher s'il peut simultanément augmenter le prix de ses propres exportations d'autant.

[2] [4] De ce fait, le danger de nouvelles pressions vers la dévaluation du dollar, du fait des nouvelles masses de dollars-papier introduites par les USA sur le marché mondialise trouve relativement limité par l'accroissement de la demande de dollars provoqué par la hausse du prix du pétrole.

Récent et en cours:

- Crise économique [5]

Questions théoriques:

- Décadence [6]

Sur l'impérialisme

- 6754 lectures

MARXISME ET IMPERIALISME

Avec toute la prolifération des luttes de "libération nationale" à travers toute la planète; avec le nombre croissant de guerres locales entre Etats capitalistes; avec l'accélération des préparatifs des deux grands blocs impérialistes en vue d'un ultime affrontement -tous ces phénomènes exprimant la décomposition irréversible de l'économie capitaliste mondiale- il devient de plus en plus important pour les révolutionnaires de développer une compréhension claire de la signification de l'impérialisme. Depuis les sept dernières décades, les marxistes ont reconnu que nous vivons 1'époque de la décadence impérialiste, et ont tenté d'en tirer toutes les conséquences pour la lutte de classe du prolétariat.

Mais -particulièrement avec la contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat dans les années 20- la tâche historique de définition et de compréhension de l'impérialisme a été durement entravée par le triomphe presque total de l'idéologie bourgeoise sous toutes ses formes. Ainsi, la signification véritable du mot impérialisme a été déformée et vidée de son contenu. Le travail de mystification a été mené sur plusieurs fronts : par les idéologues bourgeois traditionnels qui proclament que l'impérialisme a pris fin avec la transformation de 1'"Empire" britannique en "Commonwealth" ou avec l'abandon de leurs colonies par les grandes puissances; par des légions de sociologues, économistes et autres académiciens qui rivalisent à coup de tonnes de littérature illisible sur le "Tiers-Monde", d'"études sur le développement" ou le "réveil nationaliste dans les colonies", etc. ; et par dessus tout par les pseudo-marxistes de la gauche capitaliste qui conspuent bruyamment les crimes de l'impérialisme américain tout en prétendant que la Russie ou la Chine sont des puissances anti-impérialistes et même anticapitalistes. Ce tir de barrage abrutissant n'a pas épargné le mouvement révolutionnaire.

Certains révolutionnaires, ébranlés par les "découvertes" des académiciens bourgeois ont abandonné toute référence aux menées impérialistes du capitalisme et considèrent l'impérialisme comme un phénomène démodé, dépassé dans l'histoire du capitalisme. D'autres, dans leurs efforts de résistance aux pièges de l'idéologie bourgeoise, n'ont fait que transformer les écrits des marxistes antérieurs en écriture sainte. C'est le cas des bordiguistes par exemple, qui appliquent mécaniquement les "cinq caractéristiques fondamentales de l'impérialisme" de Lénine au monde moderne et ignorent toute l'évolution qui s'est produite ces soixante dernières années.

Mais les marxistes ne peuvent, ni ignorer la tradition théorique d'où ils sont issus, ni la transformer en dogme. La question est d'assimiler de façon critique les classiques du marxisme et d'appliquer les contributions les plus importantes à une analyse de la réalité actuelle. Le but de ce texte est de mettre en lumière la signification réelle et contemporaine de la formulation élémentaire : l'impérialisme domine la planète toute entière à notre époque; d'expliquer le contenu de 1'affirmation exprimée dans la plate-forme du CCI : "l'impérialisme (...) est devenu le moyen de subsistance de toute nation, grande ou petite"; de montrer que, dans le capitalisme moderne, toutes les guerres ont une nature impérialiste, sauf une : la guerre civile du prolétariat contre la bourgeoisie. Mais pour cela, il est d'abord nécessaire de revenir aux premiers débats sur l'impérialisme à l'intérieur du mouvement ouvrier.

MARXISME CONTRE REVISIONISME

Dans la période qui a mené à la première guerre mondiale, la question "théorique" de l'impérialisme a constitué une frontière séparant l'aile révolutionnaire -internationaliste de la social-démocratie- de tous les éléments réformistes et révisionnistes du mouvement ouvrier. Une fois la guerre ouverte, la position sur l'impérialisme déterminait de quel côté de la barricade on se trouvait. C'était une question éminemment pratique, puisque, c'est d'elle que dépendait toute l'attitude envers la guerre impérialiste et envers les convulsions révolutionnaires que la guerre avait provoquées.

Il y avait certains points cardinaux de cette question sur lesquels tous les marxistes révolutionnaires étaient d'accord. Ces points demeurent la base de toute définition marxiste de l'impérialisme aujourd’hui.

1) Les marxistes, pour qui l’impérialisme était défini comme un produit spécifique de la société capitaliste, attaquaient vigoureusement les idéologies bourgeoises les plus ouvertement réactionnaires qui parlaient de l'impérialisme comme d'un besoin biologique, une expression du désir de l'homme de territoires et de conquêtes (cette sorte de théorie qui refleurit aujourd'hui dans la notion d’"impératif territorial" colportée par les zoologistes sociaux du genre de Robert Ardrey et Desmond Monis). Les marxistes se battaient avec une tout aussi grande fermeté contre les thèmes racistes sur la "tâche civilisatrice de l'Homme Blanc et contre tous les amalgames confus de toutes les politiques de conquête et d'annexion de toutes sortes de formations sociales. Comme le disait Boukharine, cette :

"(..)dernière "théorie" largement répandue de l'impérialisme définit celui-ci comme une politique de conquête en général. De ce point de vue3 on peut en dire autant de l'impérialisme d'Alexandre de Macédoine et des conquérants espagnols> de Carthage et de Jean III, de l'ancienne Rome et de l'Amérique moderne, de Napoléon et de Hindenburg.

Quelle que soit sa simplicité3 cette théorie n'en n'est pas moins absolument fausse. Elle est fausse parce qu'elle "explique" tout c'est à dire juste rien.

(….) Il est évident que l'on peut en dire autant de la guerre. La guerre est un moyen de reproduction de certains rapports de production. La guerre de conquête est un moyen de reproduction élargie de ces rapports. Or, donner à la guerre la simple définition de guerre de conquête, c'est tout à fait insuffisant3 pour la bonne raison que l1essentiel n'est pas indiqué, à savoir, quels sont les rapports de production que cette guerre affermit et étend, et quelle est la base qu'une "politique de rapine" donnée est appelée à élargir". N. BOUKHARINE. L'économie mondiale et l'impérialisme". Ed.anthropos, 1969, p.110-111)

Bien que Lénine dise que "la politique coloniale et l'impérialisme existaient avant ce dernier stade du capitalisme, et même avant le capitalisme ; Rome, fondée sur l'esclavage, poursuivait une politique coloniale et pratiquait l'impérialisme" ; il rejoint Boukharine lorsqu'il ajoute :

"Mais les raisonnements "d'ordre général" sur l'impérialisme, qui négligent ou relèguent à l'arrière plan la différence essentielle des formations économiques et sociales, dégénèrent infailliblement en banalités creuses ou en rodomontades". LENINE. L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme". Œuvres choisies, Ed. du Progrès, p.720)

2) Deuxièmement les marxistes définissaient l'impérialisme comme une nécessité pour le capitalisme, comme le résultat direct du processus de l'accumulation, des lois inhérentes du capital. A un stade donné du développement du capital, c'était le seul moyen qui permette au système de prolonger son existence. Il était donc irréversible. Bien que l'explication de l'impérialisme comme expression de l'accumulation du capital est plus claire chez certains marxistes que chez d'autres (point sur lequel nous reviendrons), tous les marxistes rejetaient les thèses de Hobson, Kautsky et d'autres qui considéraient l'impérialisme comme une simple "politique" choisie par le capitalisme ou plutôt par des fractions particulières du capitalisme. Ces thèses s'accompagnaient logiquement de l'idée qu'on pouvait prouver que l'impérialisme était une politique mauvaise, coûteuse et à courte-vue, et qu'on pouvait au moins convaincre les secteurs les plus éclairés de la bourgeoisie qu'elles avaient avantage à une politique généreuse, non impérialiste. Tout cela ouvrait clairement la voie à toutes sortes de recettes réformistes, pacifistes, visant à rendre le capitalisme moins brutal et moins agressif. Kautsky développa même l'idée que le capitalisme évoluait graduellement et pacifiquement vers une phase d’"ultra-impérialisme", fusionnant en un seul grand trust sans antagonismes, où les guerres appartiendraient au passé. Contre cette vision utopiste (qui trouva écho durant le boom qui suivit la 2ème guerre mondiale chez Paul Cardan et ses semblables), les marxistes insistaient sur le fait que, loin de représenter un dépassement des antagonismes capitalistes, l'impérialisme exprimait l’exacerbation des antagonismes à leur plus haut degré. L'époque impérialiste était inévitablement une époque de crise mondiale, de despotisme politique et de guerre mondiale; confronté à cette perspective catastrophique, le prolétariat ne pouvait répondre que par la destruction révolutionnaire du capitalisme.

3) L'impérialisme était ainsi, considéré comme une phase spécifique de l'existence du capital.

Sa phase ultime et finale. Bien qu'on puisse parler d'impérialisme britannique et français dans la première partie du 19ème siècle, la phase impérialiste du capital en tant que système mondial ne commence pas vraiment avant les années 1870, moment où plusieurs capitaux nationaux hautement centralisés et concentrés commencent à entrer en concurrence pour les possessions coloniales, les sphères d'influence et la domination du marché mondial. Comme l'a dit Lénine :

"un des traits essentiels de l'impérialisme est la rivalité entre plusieurs grandes puissances à la poursuite de l'hégémonie". (Impérialisme, chap. 7, p. 109) L'impérialisme est donc essentiellement une relation de concurrence entre les Etats capitalistes à un certain stade de l'évolution du capital mondial. Pour aller plus loin; l'évolution de cette relation peut elle-même être séparée en deux phases distinctes qui sont directement liées aux changements du milieu global dans lequel prend place la compétition impérialiste.

"La première période de l'impérialisme se situa dans le dernier quart du 19ème siècle et fit suite à l'époque des guerres nationales par lesquelles s 'était cimentée la constitution des grands Etats nationaux et dont la guerre franco j-allemande marqua à peu près le terme extrême. Si la longue période de dépression économique qui succéda à la crise de 1873 portait déjà en germe La décadence du capitalisme, celui-ci put encore utiliser les courtes reprises qui jalonnèrent cette dépression pour, en quelque sorte, parachever l'exploitation des territoires et des peuples retardataires. Le capitalisme, à la recherche aride et fiévreuse de matières premières et d'acheteurs qui ne fussent ni capitalistes, ni salariés, vola, décima et assassina les populations coloniales, Ce fut l'époque de la pénétration et de l'extension de l'Angleterre en Egypte et en Afrique du Sud, de la France au Maroc, à Tunis et au Tonkin, de l'Italie dans l'Est Africain, sur les frontières de l'Abyssinie, de la Russie tsariste en Asie Centrale et en Mandchourie, de l'Allemagne en Afrique et en Asie, des USA aux Philippines et à Cuba, enfin du Japon sur le continent asiatique.

Mais une fois terminé le partage entre ces grands regroupements capitalistes, de toutes les bonnes terres, de toutes les richesses exploitables, de toutes les zones d'influence, bref de tous les coins du monde où peut être volé du travail qui, transformé en or, allait s 'entasser dans les banques nationales des métropoles, alors se trouva terminée aussi la mission progressive du capitalisme... il est certain qu'alors devrait s'ouvrir la crise générale du capitalisme". (Le problème de la guerre. 1935. Par JEHAN, un militant de la gauche communiste en Belgique)

La phase initiale de l'impérialisme, tout en donnant un avant-goût de la décadence du capitalisme, apportant misère et massacres aux populations des régions coloniales, avait encore un aspect progressif, en ce qu'il établissait la domination du capital à l'échelle mondiale, condition préalable à la révolution communiste. Mais une fois cette domination du monde accomplie, le capitalisme cesse d'être un système progressif, et les fléaux qu'il avait fait subir aux peuples coloniaux rebondissent alors au cœur du système, ce que confirme l'éclatement de la première guerre mondiale.

" Lrimpérialisme actuel n’est pas le prélude à l'expansion capitaliste. Il est la dernière étape de son processus historique d'expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l'élément vital, le mode normal d'existence du capital, autant qu'elle l'avait été dans sa phase initiale, celle de l''accumulation primitive. La découverte de l'Amérique et de la voie maritime pour l'Inde n'était pas seulement un exploit théorique de l'esprit et de la civilisation humaine, comme le veut la légende libérale, mais avait entraîné une suite de massacres collectifs de populations primitives du Nouveau Monde et introduit un trafic d'esclaves sur une grande échelle avec les peuples d'Asie et d'Afrique. De même, dans la phase finale de l'impérialisme, l'expansion économique du capital est indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de guerres mondiales que nous connaissons. Le trait caractéristique de l'impérialisme en tant que lutte concurrentielle suprême pour l'hégémonie mondiale capitaliste n'est pas seulement l'énergie et l'universalité de l'exportation -signe significatif que la boucle de l'évolution commence à se refermer- mais le fait que la lutte décisive pour l'expansion rebondit des régions qui étaient sa convoitise, aux métropoles. Ainsi l'impérialisme ramène sa catastrophe de la périphérie de son champ d'action à son point de départ. Après avoir livré pendant quatre siècles l'existence et la civilisation de tous les peuples non-capitalistes d'Afrique, d'Asie, d’Amérique et d'Australie à des convulsions incessantes et au dépérissement en masse, l'expansion capitaliste précipite aujourd’hui les peuples civilisés de l'Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la production socialiste". Rosa Luxemburg, ("Critique des critiques ou : ce que les épigones ont fait de la théorie marxiste", V., Petite Collection Maspéro 48, 1969, p.222, in "L'accumulation du capital")

Le capitalisme dans sa phase impérialiste finale entre dans "l'ère des guerres et des révolutions" comme l'affirma l'Internationale Communiste, une ère ou l'humanité est confrontée au strict choix : socialisme ou barbarie. Pour la classe ouvrière, cette époque signifie l'érosion de toutes les réformes gagnées au 19ème siècle et une attaque grandissante de son niveau de vie par l'austérité et la guerre. Politiquement, elle signifie la destruction ou la récupération de ses organisations antérieures et l'oppression impitoyable de l'Etat-Léviathan impérialiste, Etat astreint par la logique de la concurrence impérialiste et par la décomposition de l'édifice social à prendre en charge tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. C'est pourquoi, confrontée au désastre de la 1ère guerre mondiale, la gauche révolutionnaire tira la conclusion que le capitalisme avait définitivement achevé son rôle historique, et que la tâche immédiate de la classe ouvrière internationale était de transformer la guerre impérialiste en guerre civile, de renverser le capitalisme en attaquant la racine du mal :

- le système capitaliste mondial. Naturellement, cela signifiait une rupture totale avec les traîtres de la Social-Démocratie qui, comme Scheideman, Millerand et d'autres, étaient devenus ouvertement les avocats chauvins de la guerre impérialiste, ou avec les "Social-pacifistes", comme Kautsky, qui continuaient à répandre l'illusion que le capitalisme pouvait exister sans impérialisme, sans dictature, terreur ou guerre.

- Jusque là, il ne pouvait y avoir de désaccord entre les marxistes, et en fait, ces points de base étaient suffisants pour le regroupement de l'avant- garde révolutionnaire dans l'Internationale Communiste. Mais les désaccords qui existaient alors et qui existent encore aujourd'hui dans le mouvement révolutionnaire surgirent lorsque les marxistes tentèrent de faire une analyse plus précise des forces motrices de l'impérialisme et de ses manifestations concrètes, et quand ils tirèrent les conséquences politiques de cette analyse. Ces désaccords tendaient à correspondre aux différentes théories de la crise du capitalisme et du déclin historique du système, puisque l'impérialisme était une tentative du capital pour surmonter ses contradictions mortelles, ce sur quoi tous s'accordaient. Ainsi, Boukharine et Luxemburg par exemple, insistèrent sur des contradictions différentes dans leurs théories des crises, et donc rendaient compte différemment de la force motrice de l'expansion impérialiste. Ce débat fut encore compliqué du fait que le gros du travail de Marx sur les questions économiques avait été écrit avant que l'impérialisme ne soit vraiment établi, et ce trou dans son travail donna lieu à différentes interprétations sur la façon dont les écrits de Marx pouvaient être appliqués à l'analyse de l'impérialisme. Il n'est pas possible dans ce texte de revenir sur tous ces débats sur la crise et l'impérialisme dont la plupart ne sont pas encore résolus aujourd'hui; ce que nous voulons faire, c'est examiner brièvement les deux grandes définitions de l'impérialisme développées à l'époque - thèse de LENINE/BOUKHARINE et thèse de LUXEMBURG - et voir comment s'adaptent les deux définitions à la fois à l'époque d'alors et à l'époque actuelle. Ce faisant, nous tenterons de préciser notre propre conception de l'impérialisme aujourd'hui.

LA CONCEPTION DE L' IMPERIALISME DE LENINE

Pour Lénine, les traits caractéristiques de l'impérialisme étaient :

1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé des monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique.

2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce 'capital financier1, d'une oligarchie financière.

3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière.

4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde.

5. Fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes.

("L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", VII Ed. du Progrès, Moscou 1971, p.726)

Bien que la définition de l'impérialisme de Lénine contienne un nombre d'indications importantes, sa principale faiblesse est d'être plus une description de certains effets de l'impérialisme qu'une analyse des racines de l'impérialisme dans le processus d'accumulation. L'évolution organique ou intensive du capital vers des unités de plus en plus concentrées, et le développement géographique ou extensif du champ d'activité du capital (la recherche de colonies, la division territoriale du globe) sont fondamentalement des expressions de son processus interne d'accumulation. C'est la composition organique croissante du capital, avec la baisse tendancielle du taux de profit et le rétrécissement du marché intérieur qui contraignent le capital à chercher des débouchés nouveaux, rentables pour l'investissement de capital et à étendre continuellement le marché pour ses marchandises.

Mais bien que la dynamique profonde de l'impérialisme ne change pas, les manifestations extérieures de cette dynamique sont soumises à des modifications, de telle sorte que de nombreux aspects de la définition de Lénine de l'impérialisme sont inadéquats aujourd'hui, et même au temps où il les avait élaborés. C'est ainsi que la période où le capital semblait être dominé par une oligarchie du "capital financier" et par des "groupements de monopoles internationaux" ouvrait déjà la voie à une nouvelle phase pendant la 1ère guerre mondiale; l'ère du capitalisme d'Etat, de l'économie de guerre permanente. A l'époque des rivalités inter-impérialistes chroniques sur le marché mondial, le capital tout entier tend à se concentrer autour de l'appareil d'Etat qui subordonne et discipline toutes les fractions particulières du capital aux besoins de survie militaire/économique. La reconnaissance du fait que le capitalisme était entré dans une phase de luttes violentes entre les "trusts capitalistes d'Etat" nationaux était beaucoup plus claire chez Boukharine que chez Lénine (voir "L'économie mondiale et l'impérialisme" Ed.Anthropos, 1969), bien que Boukharine soit encore prisonnier du rapport impérialisme-capital financier, ce qui fait que son "trust capitaliste d'Etat" est en grande partie présenté comme un instrument de l'oligarchie financière, alors que l'Etat est en réalité l'organe dirigeant suprême à notre époque. Plus encore, comme le soulignait Bilan :

"Définir l'impérialisme comme 'produit du capital financier' comme le fait Boukharine, c'est établir une fausse filiation et surtout c'est perdre de vue l'origine commune de ces deux aspects du processus capitaliste : la production de plus-value." (Bilan n°ll, p.387)

L'échec de Lénine à comprendre la signification du capitalisme d'Etat devait avoir de graves conséquences politiques dans un certain nombre de domaines : les illusions sur la nature progressive de certains aspects du capitalisme d'Etat qui ont été appliqués, avec des conséquences désastreuses, par les bolcheviks dans la révolution russe ; l'incapacité à voir l'intégration des anciennes organisations ouvrières à l'Etat, et la théorie confuse de 1'"aristocratie ouvrière", des "partis ouvriers-bourgeois" et des "syndicats réactionnaires" mais toutefois distincts de la machine étatique (le problème avec ces organisations n'était alors plus qu'un des dirigeants traîtres avait été corrompu par les "superprofits impérialistes", mais que l'appareil tout entier était incorporé au colosse qu'est l'appareil d'Etat). Les conclusions tactiques tirées de ces théories erronées sont bien connues : front unique, travail syndical, etc. De même, l'insistance de Lénine sur le fait que les possessions coloniales étaient un trait distinctif et même indispensable de l'impérialisme n'a pas tenu l'épreuve du temps. Malgré la prévision que la perte des colonies, précipitée par les révoltes nationales dans ces régions, ébranlerait le système impérialiste jusque dans ses fondements, l'impérialisme s'est adapté tout à fait facilement à la "décolonisation". La décolonisation n'a fait qu'exprimer le déclin des anciennes puissances impérialistes et le triomphe des géants impérialistes qui n'étaient pas entravés par un grand nombre de colonies au moment de la 1ère guerre mondiale. C'est ainsi que les Etats-Unis et l'URSS purent développer une politique cynique "anticoloniale" pour mener à bien leurs propres objectifs impérialistes, pour s'appuyer sur les mouvements nationaux et les transformer immédiatement en guerres inter-impérialistes par "peuples" interposés.

La théorie de l'impérialisme de Lénine devint la position officielle des bolcheviks et de l'Internationale Communiste, en particulier en liaison avec la question nationale et coloniale, et c'est là que les manques de la théorie devaient avoir les conséquences les plus sérieuses. Si l'impérialisme est essentiellement défini par des caractéristiques superstructurelles, il devient facile de diviser le monde en nations impérialistes, oppresseuses, et en nations non-impérialistes, opprimées, et même pour certaines puissances impérialistes de "cesser" tout d'un coup d'être impérialistes, lorsqu'elles perdent une ou plusieurs de ces caractéristiques. En même temps s'est développée une tendance à noyer les différences de classe dans les "nations opprimées" et à défendre que le prolétariat -comme champion national de tous les opprimés- devait rallier les nations opprimées sous sa bannière révolutionnaire. Cette position s'appliquait principalement aux colonies, mais Lénine, dans sa critique à la "brochure de Junius", défend l'idée que même les pays capitalistes développés de l'Europe moderne, pourraient, dans certaines circonstances, combattre dans une guerre légitime pour l'indépendance nationale. Pendant la première guerre mondiale, cette idée ambiguë n'eut pas de conséquence, grâce à l'évaluation correcte de Lénine, selon laquelle le contexte impérialiste global de la guerre ne permettait pas au prolétariat de soutenir une politique d'indépendance nationale de quelque belligérant que ce soit. Mais les faiblesses de cette théorie furent démontrées de façon éclatante après la guerre : avant tout, avec le déclin de la vague révolutionnaire et l'isolement de l'Etat russe. L'idée d'un caractère "anti-impérialiste" des "nations opprimées" fut démentie par les faits en Finlande, en Europe de l'Est, en Perse, en Turquie et en Chine, où les tentatives de mener des politiques d'"autodétermination nationale" et de "fronts uniques anti-impérialistes" furent impuissantes à empêcher les bourgeoisies locales de s'allier aux puissances impérialistes et d'écraser toute initiative en faveur de la révolution communiste ([1] [7]). La plus grotesque application des idées avancées par Lénine dans son "à propos de la brochure de Junius" fut peut-être l'expérience "nationale bolchevik" en Allemagne en 1923 : selon ce concept sans fondement, l'Allemagne aurait soudain cessé d'être une puissance impérialiste avec la perte de ses colonies, et le pillage que l'Entente lui avait fait subir. Une alliance anti-impérialiste avec certains secteurs de la bourgeoisie allemande était donc à Tordre du jour. Bien sur, il n'y a pas une ligne directe qui relie les faiblesses théoriques de Lénine à ces trahisons totales. Entre les deux, il y a tout un processus de dégénérescence. Néanmoins il est important que les communistes démontrent que c'est précisément les erreurs des révolutionnaires du passé qui peuvent servir aux partis en dégénérescence ou contre-révolutionnaires pour justifier leur trahison. Ce n'est pas un hasard si la contre-révolution, sous ses formes stalinienne , maoïste ou trotskyste, fait abondamment référence aux théories de Lénine sur l'impérialisme et la libération nationale, pour "prouver" que la Russie ou la Chine ne sont pas impérialistes (voir le truc typique des gauchistes : "où sont les monopoles et les oligarchies financières en URSS ?"); ou aussi pour "prouver" que de nombreuses cliques bourgeoises des pays sous-développés doivent être soutenues dans leur lutte "anti-impérialiste". Il est vrai qu'ils déforment et corrompent nombre d'aspects de la théorie de Lénine, mais les communistes ne devraient pas avoir peur d'admettre qu'il y a de nombreux éléments dans la conception de Lénine qui peuvent être repris plus ou moins "tels quels" par ces forces bourgeoises. Ce sont précisément ces éléments que nous devons être capables de critiquer et de dépasser.

L'IMPERIALISME ET LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT

Dans Lénine, il est pratiquement implicite que l'expansion impérialiste puise ses racines dans le processus d'accumulation dans la nécessité de surmonter la baisse tendancielle du taux de profit en cherchant de la main d'œuvre bon marché et des matières premières dans les régions coloniales. Cet élément est plus explicitement mis en évidence par Boukharine, et ce n'est peut-être pas par hasard si l'analyse plus rigoureuse de l'impérialisme par Boukharine était, du moins au début, accompagnée d'une position plus claire sur la question nationale -(pendant la première guerre mondiale et les premières années de la révolution russe, Boukharine a combattu la position de Lénine sur l'auto-détermination nationale. Plus tard, il changea de position : ce fut la position de Luxemburg sur la question nationale -intimement liée à sa théorie de l'impérialisme ([2] [8])- qui s'est avérée la plus consistante.)- Sans aucun doute, la nécessité de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit fut un élément primordial de l'impérialisme, puisque l'impérialisme commence précisément au stade où un grand nombre de capitaux nationaux à haute composition organique arrivent sur le terrain du marché mondial. Mais, bien que nous ne puissions pas traiter davantage la question ici ([3] [9]), nous considérons que les explications de l'impérialisme qui se réfèrent plus ou moins exclusivement à la baisse tendancielle du taux de profit souffrent de deux faiblesses majeures.

1) De telles explications tentent de dépeindre l'impérialisme comme le fait des seuls pays hautement développés -pays a forte composition organique du capital, obligés d'exporter le capital pour surmonter la baisse tendancielle du taux de profit.

Cette idée a atteint un niveau caricatural avec la CWO ([4] [10]) qui assimile l'impérialisme à l'indépendance économique et politique et conclue qu'il n'y a aujourd'hui que deux puissances impérialistes dans le monde - les USA et l'URSS, parce qu'ils sont les seuls à être vraiment "indépendants" (les autres pays n'ont que des tendances impérialistes qui ne peuvent jamais être réalisées). C'est la conséquence logique du fait de voir le problème du point de vue des capitaux individuels plutôt que du capital global. Comme le soulignait Rosa Luxemburg :

"La politique impérialiste n'est pas l'œuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation. C'est un phénomène international par nature, un tout inséparable qu'on ne peut comprendre que dans ses rapports réciproques et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire." ("La crise de la Social-Démocratie" (Brochure de Junius) - Edition la Taupe, 1970 p.177)

Ceci ne veut pas dire que la conclusion de la CWO es la conséquence inévitable du fait d'expliquer l'impérialisme uniquement en se référant à la baisse tendancielle du taux de profit. Si on prend le point de vue du capital global, il devient clair que si c'est le taux de profit des pays les plus développés qui détermine le taux de profit global, les menées impérialistes des pays avancés qui en découlent ont aussi un écho dans les capitaux les plus faibles. Mais dès l'instant où on considère réellement le problème du point de vue du capital global, une autre contradiction du cycle de l'accumulation apparaît -l'incapacité du capital global à réaliser toute la plus-value à l'intérieur de ses propres rapports de production. Ce problème, posé par Luxemburg dans L'Accumulation du Capital fut nié par Lénine, Boukharine et leurs successeurs, qui l'ont considérée comme un abandon du marxisme. Il n'est pourtant pas difficile de montrer que Marx était préoccupé par le même problème ([5] [11]):

"Plus la production capitaliste se développe, plus elle est forcée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate mais qui dépend d'une expansion constante du marché mondial. Ricardo recourt à l'affirmation rebattue de Say selon laquelle les capitalistes ne produisent pas dans le but du profit, de la plus-value, mais qu'ils produisent des valeurs d'usage directement pour la consommation -pour leur propre consommation. Il ne tient pas compte du fait que la marchandise doit être convertie en argent. La consommation des ouvriers ne suffit pas, puisque le profit provient précisément du fait que la consommation des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il (le profit) est d'autant plus grand que la consommation est, relativement, petite. La consommation des capitalistes eux-mêmes est également insuffisante." (Théories sur la plus-value, 2ème partie, chap. XVI "La théorie de Ricardo sur le profit" - traduit de 1'anglais par nous)

Ainsi, toute analyse sérieuse de l'impérialisme doit prendre en compte cette nécessité d'une "expansion constante du marché mondial". Une théorie qui ignore ce problème est incapable d'expliquer pourquoi ce fut précisément au moment où le marché mondial devint incapable de poursuivre son expansion -avec l'intégration des secteurs les plus importants de l'économie précapitaliste dans l'économie capitaliste mondiale aux débuts du 20ème siècle- que le capitalisme est jeté dans la crise permanente de sa période impérialiste finale. La simultanéité historique de ces deux phénomènes peut-elle être rejetée comme une simple coïncidence ? Alors que toutes les analyses marxistes de l'impérialisme ont vu que la chasse aux matières premières et à la force de travail, toutes deux à bon marché, a été un aspect central de la conquête coloniale, seule celle de Rosa Luxemburg comprend 1'importance décisive des marchés précapitalistes des colonies et des semi-colonies, puisqu’ils fournissent le terrain pour une "expansion constante du marché mondial" jusqu'aux premières années du 20ème siècle. Et c'est précisément cet élément qui est la "variable" dans l'analyse. Le capital peut toujours trouver la force de travail pas chère et les matières premières bon marché dans les régions sous-développées : ceci est vrai à la fois avant et après l'incorporation des colonies et semi-colonies dans l'économie capitaliste mondiale, à la fois dans les phases ascendante et décadente du capital.

Mais d'une part la demande globale de ces régions cesse d'être "extra-capitaliste" et d'autre part le gros de cette demande est intégré dans les rapports de production capitalistes; le capital global n'a pas de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette fraction de la plus-value destinée à l'accumulation, il a perdu sa capacité d'étendre continuellement le marché mondial. Maintenant les "régions coloniales" sont-elles mêmes productrices de plus-value, concurrentes des métropoles. La force de travail et les matières premières dans ces régions peuvent rester encore bon marché, elles peuvent rester des aires d'investissement profitables, mais elles ne peuvent plus aider le capital mondial à résoudre les problèmes de réalisation : elles sont devenues parties prenantes du problème. De plus, cette incapacité à étendre le marché mondial des quelques degrés requis par la productivité du capital prive aussi la bourgeoisie d'une des principales contre-tendances à la baisse du taux de profit : l'accroissement de la masse de profit par la production et la vente d'une somme croissante de marchandises. Ainsi se trouvent confirmées les prévisions du Manifeste Communiste :

"Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créé. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'une part, en imposant la destruction d'une masse de forces productives ; d'autre part, en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens. Qu'est-ce à dire ? Elle prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir". MARX. ("Manifeste du Parti Communiste.")

C'est la théorie de l'impérialisme de Rosa Luxemburg qui est la meilleure continuation de la pensée de Marx sur cette question.

LA CONCEPTION DE LUXEMBURG SUR L'IMPERIALISME ET SES CRITIQUES

"L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime, comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces de production capitalistes. Il faut tenir compte en effet de la masse énorme de capital déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler un surproduit et pour capitaliser sa plus-value et, en outre, de la rapidité avec laquelle les pays précapitalistes se transforment en pays capitalistes.

Sur la scène internationale, le capital doit donc procéder par des méthodes appropriées. Avec le degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non-capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non-capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d'énergie et de violence. Mais plus s'accroissent la violence et l'énergie avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non-capitalistes, plus il rétrécit sa base d'accumulation. L'impérialisme est à la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin d'être atteint à la lettre. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes." R.LUXEMBURG.("L'accumulation du capital." Ed. Maspéro. Page 111. Ch.31)

Comme on peut le voir dans ce passage, la définition luxemburgiste de l'impérialisme se concentre sur les bases du problème, c'est à dire le processus d'accumulation, et en particulier la phase du processus qui concerne la réalisation, plus que les ramifications superstructurelles de l'impérialisme. Par ailleurs, cependant, elle montre que le corollaire politique de l'expansion impérialiste est la militarisation de la société et le renforcement de l'Etat : l'essoufflement de la démocratie bourgeoise et le développement de formes ouvertement despotiques de la domination capitaliste, la brutale dégradation du niveau de vie des ouvriers pour maintenir le secteur militaire hypertrophié de l'économie. Bien que "1'Accumulation du Capital" contienne des idées contradictoires sur le militarisme vu comme un "département de l'accumulation", Luxemburg avait fondamentalement raison de voir l'économie de guerre comme une caractéristique indispensable du capitalisme impérialiste décadent. Mais l'analyse fondamentale de la force motrice de l'impérialisme de Luxemburg a été l'objet de nombreuses critiques. La plus importante fut écrite par Boukharine dans son ".L’impérialisme et Accumulation du Capital" (1924). Le gros de ses arguments contre la théorie de Luxemburg a trouvé récemment un écho dans la Communist Workers'Organisation (voir leur revue Revolutionary Perspectives n°6 :"1'Accumulation des contradictions"). Nous répondrons ici aux deux plus importantes critiques émises par Boukharine :

1) Selon Boukharine, la théorie de Luxemburg, selon laquelle le moteur de l'impérialisme réside dans la recherche de nouveaux marchés, rend l'époque impérialiste indifférenciée des autres périodes du capital :

" Le capitalisme commercial et le mercantilisme, le capitalisme industriel et le libéralisme, le capitalisme financier et l'impérialisme -toutes ces phases du développement capitaliste disparaissent et se fondent dans le capitalisme en tant que tel". (Boukharine, "Impérialisme et Accumulation", Ed.EDI, Ch.IV, p.l2l) "

Et pour la CWO :

" (...) et son analyse de l'impérialisme basée sur la "saturation des marchés" est extrêmement faible et inadéquate. Si comme l'admettait Luxemburg... les métropoles capitalistes contenaient encore des enclaves précapitalistes (serfs, paysans), pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de s'étendre à l'extérieur, loin des métropoles capitalistes depuis le tout début de son existence ? Pourquoi n'a-t-il pas d'abord intégré ces couches dans le rapport capital-travail salarié s'il cherchait uniquement de nouveaux marchés? L'explication réside non dans le besoin de Mouvaux marchés, mais dans la recherche des matières premières et du profit maximum. Deuxièmement, la théorie de Luxemburg implique que l'impérialisme est une caractéristique permanente du capitalisme. Comme le capitalisme, pour Luxemburg, a toujours cherché à étendre le marché pour accumuler , sa théorie ne peut faire la distinction entre l'expansion originelle des économies de commerce et d'argent à l'aube du capitalisme en Europe et son expansion impérialiste ultérieure...le capital mercantile était nécessaire à l'accumulation originelle, mais c'est un phénomène qualitativement différent de la façon dont le capitalisme accumule une fois qu'il s'est établi comme mode de production dominant."

("Revolutionary Perspectives" n°6, P.18-19)

Dans ce passage; la virulence de la CWO contre le "luxemburgisme" surpasse même la polémique acérée de Boukharine. Un certain nombre de points doivent être établis avant de poursuivre. D'abord, Luxemburg n'a jamais dit que l'expansion impérialiste était due uniquement à la recherche de nouveaux marchés : elle a clairement décrit sa quête planétaire à la recherche de main d'œuvre bon marché et de matières premières, comme la CWO le note à la même page de Revolutionary Perspectives n°6. Deuxièmement, il est étonnant de présenter le besoin du capitalisme "d'étendre ses marchés pour accumuler" comme une découverte de Luxemburg, alors que c'est une position fondamentale défendue par Marx contre Say et Ricardo, comme nous l'avons déjà vue. Boukharine lui-même, n'a en aucune manière nié que l'impérialisme recherchait de nouveaux marchés, en fait, il considère ce fait comme une des trois forces motrices de l'expansion impérialiste :

" Nous avons mis à nu trois mobiles fondamentaux de la politique de conquête des Etats capitalistes modernes. Une compétition accrue sur le marché de la vente, sur le marché des matières premières et pour la sphère d'investissement du capital...Ces trois racines de la politique du capital financier, toutefois, représentent en substance seulement trois facettes d'un même phénomène, qui n'est autre que le conflit entre l'accroissement des forces productives et les limites "nationales" de l'organisation de la production".

BOUKHARINE. ("L'économie mondiale et l'impérialisme." Ch. 4. P. 101-102)

Néanmoins, l'opposition demeure : pour Lénine, Boukharine et autres, c'est "1'exportation des capitaux" et non celles des "marchandises" qui distinguent la phase impérialiste du capital de sa phase précédente. Est-ce que la théorie de Luxemburg ignore cette distinction et donc implique que l'impérialisme était une caractéristique du capital dès le début ?

Si nous nous référons aux passages de Luxemburg cités dans le texte, particulièrement à la longue citation de la "Critique des critiques", nous pouvons voir que Luxemburg faisait elle-même clairement une distinction entre la phase d'accumulation primitive et la phase impérialiste, qui est indubitablement présentée comme une phase déterminée dans le développement du capital. Est-ce que ce sont des mots creux ou est-ce qu'ils correspondent à la substance de la théorie de Luxemburg ?

En fait, il n'y a pas là de contradiction dans l'analyse de Luxemburg. L'impérialisme à proprement parler débute après les années 1870, lorsque le capitalisme mondial arrive à une nouvelle configuration significative : la période où la constitution des Etats nationaux d'Europe et d'Amérique du Nord est achevée, et où, au lieu d'une Grande-Bretagne "usine du monde", nous avons plusieurs "usines" capitalistes nationales développées en concurrence pour la domination du marché mondial -en concurrence non seulement pour l'obtention des marchés intérieurs des autres mais aussi pour le marché colonial . C'est cette situation qui provoque la dépression des années 1870 -"germes de la décadence capitaliste" justement parce que le déclin du système est synonyme de la division du marché mondial entre capitaux concurrents- avec la transformation du capitalisme en un "système fermé" dans lequel le problème de la réalisation devient insoluble. Mais, bien sûr, dans les années 70, la possibilité de briser le cercle fermé existait encore, et cela explique en grande partie la course désespérée de l'expansion impérialiste à cette époque.

Il est vrai, comme le souligne la CWO, que le capital a toujours recherché des marchés coloniaux, mais il n'y a pas de mystère à cela -les capitalistes chercheront toujours des zones d'exploitation rentables et des bonnes ventes, même si les marchés disponibles "chez soi" ne sont pas totalement saturés. Il serait absurde de s'attendre à ce que le capitalisme suive un cours de développement régulier -comme si les capitalistes s'étaient rencontrés pour dire ensemble : "d'abord nous allons épuiser tous les secteurs précapitalistes en Europe, ensuite nous nous étendrons à l'Asie, ensuite à 1'Afrique, etc ..."

Néanmoins, derrière le développement chaotique du capitalisme, on peut voir une caractéristique bien déterminée : le pillage des colonies par le capitalisme naissant; l'utilisation de ce pillage pour accélérer la révolution industrielle dans la métropole; ensuite, sur la base du capitalisme industriel, une nouvelle poussée dans les régions coloniales. Bien sûr, la première période de l'expansion coloniale n'était pas une réponse à une surproduction intérieure, mais correspondait aux nécessités de l'accumulation primitive. Nous ne pouvons commencer à parler d'impérialisme que 1orque l'expansion coloniale devient une réponse aux contradictions d'une production capitaliste pleinement développée. Dans cette mesure, nous pouvons situer les débuts de l'impérialisme à l'époque où les crises commerciales du milieu du 19ème siècle agissent comme aiguillon de l'expansion du capital britannique vers les colonies et semi-colonies. Mais, comme nous l'avons dit, l'impérialisme dans le plein sens du terme implique une relation de concurrents entre Etats capitalistes; et c'est lorsque le marché des métropoles a été partagé de façon décisive entre plusieurs géants capitalistes que l'expansion impérialiste devient une nécessité inévitable pour le capital. C'est ce qui explique la transformation rapide de la politique coloniale britannique dans la dernière partie du 19ème siècle. Avant la dépression des années 1870, avant l'accroissement de la concurrence des USA et de l'Allemagne, les capitalistes britanniques se demandaient si les colonies existantes valaient les dépenses qu'elles entraînaient et étaient hésitants à s'emparer de nouvelles colonies; ils furent à cette époque convaincus de la nécessité pour la Grande-Bretagne de maintenir et d'étendre sa politique coloniale. La course aux colonies de la fin du 19èmé siècle ne fut pas le résultat d'une soudaine vague de folie de la part de la bourgeoisie ou d'une recherche orgueilleuse de prestige national, mais était une réponse à une contradiction fondamentale du cycle d'accumulation : la concentration grandissante du capital et le partage du marché dans les métropoles, aggravant simultanément la baisse tendancielle du taux de profit, et le fossé entre la productivité et les marchés solvables, c'est à dire le problème de la réalisation.

L'idée que l'orientation vers l'ouverture de nouveaux marchés fut un élément de l'expansion impérialiste n'est pas, contrairement à ce que proclame la CWO dans RP n°6 (P.19) contredit par le fait que le gros du commerce mondial à cette époque était constitué par le commerce des métropoles capitalistes entre elles. Le phénomène avait été souligné par Luxemburg elle-même :

" (...) Avec le développement international du capitalisme, la capitalisation de la plus-value devient de plus en plus urgente et précaire. Il élargit d1rautre part la base dû capital constant et du capital variable en tant que masse, aussi bien dans l'absolu que par rapport à la plus value. De là le phénomène contradictoire que les anciens pays capitalistes, tout en constituant les uns pour les autres un marché toujours plus large et en pouvant de moins en moins se passer les uns des autres, entrent en même temps dans une concurrence toujours plus acharnée pour les relations avec les pays non capitalistes". R.LUXEMBURG ("L'Accumulation du Capital" Ch.26, p.39)

Les marchés "extérieurs" étaient pour le capital global un espace d'air frais dans une prison plus forte et plus peuplée. Plus l'espace d'air frais se rétrécit par rapport à la surpopulation de la prison, et plus les prisonniers se jetaient désespérément dessus.

Le fait que durant cette période, il y eut un net accroissement des exportations de capital ne signifie pas non plus que l'expansion impérialiste n'ait rien à voir avec un problème de marchés. L'exportation de capital vers les régions coloniales était nécessaire non seulement parce qu'elle permettait au capitalisme de produire dans des zones où la force de travail était bon marché et donc d'augmenter le taux de profit, mais encore parce qu'elle étendait le marché mondial :

a) parce que l'exportation de capitaux inclut l'exportation de biens de production qui sont eux-mêmes des marchandises qui doivent être vendues;

b) parce que l'exportation de capital -que ce soit sous la forme de capital monétaire pour l'investissement ou de biens de production- servait à étendre 1'ensemble du marché pour la production capitaliste en l'implantant dans de nouvelles régions et en amenant de plus en plus d'acheteurs solvables dans son orbite. L'exemple le plus évident est la construction de chemins de fer, qui ont servi à étendre la vente des marchandises capitalistes à des millions et des millions de nouveaux acheteurs.

Le problème du "marché" peut aider à expliquer une des caractéristiques les plus nettes de la façon dont l'impérialisme a étendu la production capitaliste à travers le monde : la "création" du sous-développement. Parce que les impérialistes voulaient un marché soumis -un marché d'acheteurs qui ne deviendraient pas des concurrents des métropoles en devenant producteurs capitalistes eux-mêmes. Il en découle le phénomène contradictoire par lequel l'impérialisme a exporté le mode de production capitaliste et a détruit systématiquement les formations économiques précapitalistes, tout en freinant simultanément le développement de capital indigène en pillant impitoyablement les économies coloniales, en subordonnant leur développement industriel aux besoins spécifiques de l'économie des métropoles et en appuyant les éléments les plus réactionnaires et les plus soumis des classes dominantes indigènes. C'est pourquoi, contrairement aux prévisions de Marx, le capitalisme n'a pas crée une image réfléchie de lui-même dans les régions coloniales. Dans les colonies et les semi-colonies, il ne devait pas naître de capitaux nationaux indépendants -pleinement formés avec leur propre révolution bourgeoise et leur base industrielle saine- mais plutôt des caricatures grossières des capitaux des métropoles, affaiblies par le poids des vestiges en décomposition des modes de production antérieurs, industrialisées au rabais pour servir les intérêts étrangers, avec des bourgeoisies faibles, nées séniles, à la fois au niveau économique et politique. L'impérialisme avait ainsi crée le sous-développement et ne serait plus jamais capable de l'abolir; en même temps, il s'assurait qu'il ne pourrait pas y avoir de révolutions bourgeoises dans les zones arriérées.

En grande partie, les répercussions profondes du développement impérialiste, répercussions qui ne sont que trop évidentes aujourd'hui où le "Tiers-Monde" sombre dans la barbarie, ont leurs origines dans la tentative impérialiste d'utiliser les colonies et les semi-colonies pour résoudre les problèmes des marchés.