Revue Internationale no 37 - 2e trimestre 1984

- 2528 lectures

La reprise de la lutte de classe

- 2646 lectures

Avec les années 80, l’économie capitaliste s’enfonce dans une impasse de plus en plus complète, l’histoire s'accélère. Les caractéristiques profondes et fondamentales de la décadence capitaliste sont mises à nu. En ce sens, les années 80 sont bien des "années de vérité" où les véritables enjeux de la vie de la société apparaissent de plus en plus au grand jour : guerre généralisée et destruction de l'humanité, ou révolution communiste internationale.

Les deux termes de cette alternative existent de façon constante dans la vie de la société depuis l'aube de la décadence : "l'ère des guerres et des révolutions prolétariennes" qu'avait défini l'Internationale Communiste. Mais ils ne se posent pas de façon symétrique et ne pèsent pas du même poids à tout moment sur l'avenir qui se profile. Depuis 68, le prolétariat, seule classe porteuse d'une solution historique à la décadence du capitalisme, a ressurgi sur la scène de l'histoire, ouvrant un cours à des affrontements de classe. Cela ne signifie pas que les conflits inter impérialistes se sont tus. Au contraire, ils n'ont jamais cessé,et, avec les années 80, c'est à 1'exacerbation de ces antagonismes qu'on assiste, à une inféodation croissante de toute la vie économique aux nécessités militaires, à la poursuite et à l'accentuation de la barbarie capitaliste avec ses monceaux de cadavres et de destruction que viennent encore une fois d'illustrer dernièrement la poursuite de la guerre au Liban et les hideux massacres perpétrés dans le renouveau de la guerre Irak Iran. Mais cela signifie que le prolétariat, par sa combativité, par sa non adhésion à l'idéologie dominante, par sa non soumission à la classe capitaliste, barre la route à la généralisation de ces conflits en une troisième conflagration mondiale. ([1] [1])

Cette affirmation du caractère déterminant de la lutte du prolétariat dans la situation actuelle peut paraître gratuite quand on regarde le tableau désolé et sans perspectives que nous offrent les médias bourgeois. Mais la compréhension des grandes tendances qui caractérisent une situation et sa dynamique, ne peut se suffire de l'apparence superficielle et mystifiée des choses présentée par la classe dominante. C'est que la lutte du prolétariat, en tant que lutte d'une classe exploitée,ne peut suivre un cours linéaire, ne peut développer graduellement sa force. Expression du rapport de forces entre deux classes antagoniques, la lutte de classe suit un cours sinueux, en dents de scie, fait d'avancées, de reculs durant lesquels la classe dominante s'efforce d'effacer et de détruire toute trace des avancées précédentes. Cette tendance est exacerbée dans la période de décadence où la forme de domination politico-économique de la bourgeoisie qu'est le capitalisme d'Etat tend en permanence à absorber toute manifestation de la vie sociale. Pour autant, la lutte de classe subsiste comme moteur de 1'histoire et 1'on ne peut comprendre pourquoi la situation de décomposition accélérée dans laquelle la crise historique du système a jeté la société, perdure sans déboucher dans une boucherie généralisée, si l'on ne saisit pas que le prolétariat a constitué et continue d'être l'entrave déterminante à l'aboutissement des tendances guerrières du capitalisme.

LA LUTTE REPREND DANS TOUS LES PAYS

Depuis 1968, nous avons assisté à deux avancées du prolétariat international : de 68 à 74 où la bourgeoisie a été surprise par la réémergence de cette force sociale qu'elle croyait définitivement enterrée, et de 78 à 80 où le mouvement a culminé en Pologne avec une grève de masse développant toutes les caractéristiques de la lutte de classe en période de décadence ([2] [2]). Depuis la mi-83, la tendance à la reprise des luttes du prolétariat dont nous avions annoncé la perspective après deux années de déboussolement et de paralysie à la suite de la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne ([3] [3]), s'est réaffirmée : en BELGIQUE, en HOLLANDE, en ALLEMAGNE, en GRANDE BRETAGNE, en FRANCE, aux ETATS-UNIS, en SUEDE, en ESPAGNE, en ITALIE etc., des grèves ont éclaté contre les mesures d ' austérité draconiennes imposées par la bourgeoisie, touchant tous les pays du coeur du monde industriel où se joue la perspective historique pour l'humanité ([4] [4]). Dans les pays secondaires carme la Tunisie, le Maroc, la Roumanie, des émeutes et des grèves ont explosé. C'est une tendance internationale de résistance à la logique infernale de la crise du capital qui se dessine à nouveau.

Les "Thèses sur la reprise de la lutte de classe" que nous publions plus loin, mettent en évidence les grandes lignes qui ont présidé à l'avancée du prolétariat durant les deux vagues de lut te précédentes et tracent les caractéristiques de celle qui ne fait que commencer.

Si prises séparément, une à une, aucune des luttes qui ont eu lieu dans les pays mentionnés plus haut n'est en soi profondément significative d'un grand pas en avant du prolétariat international, le contexte de crise exacerbée, de décomposition sociale, d'usure des mystifications, de fossé grandissant entre l'Etat et la société civile, le phénomène d'accélération de l'histoire constituent le terrain propice au développement de la conscience du prolétariat révolutionnaire. Ce sont le caractère international et historique de ces réactions, la compréhension du processus de prise de conscience au travers de l'accumulation de ses expériences, de l'évolution de ses luttes et de leur dynamique qui nous donnent la clé des perspectives qui s'ouvrent au prolétariat et existent en germe dans ce renouveau de la combativité.

EN GERME, LES TRAITS DE L'AVENIR

Aucune des luttes que nous avons vu se développer depuis l'importante grève du secteur public en Belgique en septembre 83 n'a permis réellement de faire reculer la bourgeoisie sur les mesures qu'elle voulait imposer à la classe ouvrière. Que ce soit les luttes du secteur public en Hollande ou celle des employés de la compagnie de bus Greyhound aux Etats-Unis contre la baisse des salaires, que ce soit celle des sidérurgistes de Sagunto en Espagne ou des ouvriers de l'usine automobile Talbot-Poissy en France contre les licenciements, ou encore celle des postes en France contre l'augmentation des heures de travail, etc., aucune n'a obtenu de résultat, même momentanément. Cependant, le fa^t que le prolétariat résiste, qu'il ne se laisse pas imposer quasiment passivement ces mesures, comme ça a pu être le cas par exemple aux USA où, pendant 4 ans, de nombreux secteurs ont accepté sans réaction des baisses de salaire, est un signe très positif de sa non soumission aux intérêts de l'économie nationale, de sa combativité. Et la première victoire de la lutte, c'est la lutte elle-même.

Alors que les nécessites d'un développement de la perspective historique de lutte de classe vont imposer à la classe ouvrière, conformément aux caractéristiques des luttes dans la période de décadence, une extension et une auto organisation de ses combats, une confrontation radicale à l'appareil syndical et à toutes les mystifications démocratiques et syndicalistes de la bourgeoisie, une politisation de son mouvement, aucune des luttes qui ont eu lieu n'a réellement réussi à développer pleinement ne serait-ce qu'une seule de ces caractéristiques. Cependant, examinons de plus près, à la lumière de ces nécessités, quelques aspects de ces divers mouvements :

- par rapport à la nécessité de l'extension de la lutte, c'est-à-dire la prise de conscience que le prolétariat ne peut pas se battre de façon isolée, minoritaire, qu'il ne peut pas imposer un rapport de forces en sa faveur sans s'impliquer massivement dans le combat, nous ..avons assisté en Belgique à une tentative spontanée d'extension du mouvement par les cheminots de Charleroi, dépassant dès le départ l'éternelle division communautaire et linguistique Flandres/Wallonie largement usée dans le passé par la bourgeoisie pour dévoyer le prolétariat. Les syndicats se sont trouvés dans l'obligation d'"étendre" la grève à tout le secteur public, visant par là à noyer le mouvement dans des parties moins combatives des travailleurs et à imposer la division catégorielle "secteur public"-"secteur privé". Ce n'est pourtant qu'au bout de trois semaines, après avoir impliqué plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans un pays de 9 millions d'habitants, que la grève s'est terminée. A peine celle-ci finie que démarrait dans le paradis du Welfare State" qu'est la Hollande, une grève du secteur public également, la première depuis 1903, qui allait durer 6 semaines. Celle-ci a commencé sous la poussée de la combativité des cheminots et des chauffeurs de bus, et si, grâce à la collaboration étroite entre syndicats belges et syndicats hollandais, et entre toutes les fractions de droite, de gauche et syndicales de la bourgeoisie nationale, plus l'organisation d'une campagne "pacifiste" en plein milieu du mouvement, celui-ci a abouti dans une impasse, ce n'est pas sans mal que la situation est rentrée "dans l'ordre".

Aux USA, des ouvriers d'autres secteurs ont soutenu la grève des employés du Greyhound en participant aux piquets ; les syndicats ont du organiser leur éternelle "aide financière" sous forme de "cadeaux de Noël" aux employés du Greyhound pour répondre au sentiment de solidarité qui se manifestait dans la population et empêcher la réelle et seule solidarité de classe possible, celle de la lutte, de s’exprimer

- par rapport à la nécessité de l'auto organisation de la lutte, des assemblées générales ont eu lieu dans la plupart des mouvements. Mais la question de l'auto organisation pose et contient le problème de la confrontation aux syndicats, c'est-à-dire un pas que le prolétariat n'a pas encore franchi et qui implique un niveau de confiance en lui-même et de conscience qui n'est encore qu'en germe aujourd'hui. Cependant, la question syndicale a été posée dans de multiples cas, dans ces tous premiers mouvements de la reprise. La plupart de ces grèves ont été déclenchées spontanément, sans attendre les consignes syndicales, ou si les syndicats ont su prendre dès le départ le mouvement sous leur responsabilité, comme en Hollande ou dans les grèves en Italie, c'est bien parce qu'ils comprenaient que les mouvements auraient lieu de toutes façons. En Belgique, c'est en dehors des syndicats qu'a démarré le mouvement qu'ils n'ont pu reprendre en main qu'au bout de trois jours ; en Hollande à de nombreuses reprises dans des assemblées générales çà et là, les consignes syndicales n'ont pas été suivies. En Grande Bretagne, 1200 ouvriers ont manifesté contre des manoeuvres syndicales. Même en Suède où la grève des mineurs de Kiruna qui n'a duré qu'une journée, avait été appelée par le syndicat, la consigne de celui-ci qu'une partie seulement des mineurs fasse grève, a été débordée, et tous les mineurs s'y sont mis. Partout, en Italie, en France, en Espagne, en Hollande, en Belgique, c'est au syndicalisme de base, avec son langage radical qu'ont été laissées les choses en main, les appareils étant de moins en moins suivis, sinon pas du tout. L'usure de la mystification syndicale commence d'ores et déjà à se faire sentir, posant les jalons de la future capacité de la classe à prendre en main son propre destin, de son auto organisation.

- par rapport à la question de la politisation du mouvement, c'est-à-dire l'établissement d'un rapport de forces du prolétariat face à l'Etat comme on a pu le voir pleinement développé en août 80 en Pologne, cette question contient la capacité du prolétariat à s'organiser et à étendre lui-même sa lutte. On n'en est pas encore là. Mais d'ores et déjà la question de l'Etat est posée dans les grèves des fonctionnaires qui sont de moins en moins mystifiés par le caractère soi -disant "social" de l'Etat, dans la résistance aux mesures d'austérité que la crise impose à chaque Etat de prendre contre les ouvriers. Elle est par exemple clairement posée dans la confrontation à Sagunto en Espagne entre sidérurgistes et forces de l'ordre, des forces de l'ordre "socialistes". La démystification du caractère réactionnaire des syndicats en tant que rouages de l'Etat fait aussi partie des jalons de cette prise de conscience politique.

Ce qu'on peut conclure de ces quelques éléments, c'est qu'au tout début de cette reprise, la classe ouvrière se heurte aux obstacles sur lesquels elle avait échoué lors de la vague de 78-80 : face à la nécessité de l'extension, les syndicats proposent une fausse extension catégorielle ; face à la nécessité de l'auto organisation, les syndicalistes de base proposent des comités de grève syndicaux "à la base" ; face à la nécessite de la solidarité active, les syndicats proposent le soutien "matériel" inefficace aujourd'hui ; face au problème de la politisation, les syndicats proposent la fausse radicalisation verbale du syndicalisme "de combat" dont les gauchistes se font les fervents porteurs. Ainsi, tous les ingrédients de la précédente vague sont déjà présents.

En réalité, la mise en place de la gauche dans l'opposition face à la précédente vague de luttes en 78-80, la "radicalisation" soudaine des partis de gauche et des syndicats après des années de langage "responsable" en vue d'accéder au pouvoir, la réapparition du syndicalisme de base et des gauchistes en son sein ont été les anti-corps sécrétés par la bourgeoisie contre le prolétariat et qui l'ont momentanément déboussolé. Aujourd'hui, ces anti-corps existent dès le début des luttes, tentant d'en saboter la dynamique dès l'origine, mais, en même temps, dédorant leur blason.

En ce sens, ce troisième mouvement de reprise ne peut être que plus difficile au départ, le prolétariat occidental se heurtant à la bourgeoisie la plus forte et la plus expérimentée du monde, contrairement à ce qui se présentait en Pologne en 80. Il se fera de façon relativement lente, mais cette difficulté même est porteuse de leçons plus profondes.

Lorsqu'une vague de luttes reprend à l'échelle internationale, on ne peut s'attendre automatiquement à ce qu'un pas qualitatif s'opère à son début. Avant que la progression ne se marque, le prolétariat doit souvent revivre dans la pratique les difficultés auxquelles il a été confronté, et c'est la dynamique même de la lutte combinée à l'accumulation des expériences favorisée justement par l’accélération de la crise qui permettra à la conscience de s'épanouir plus largement.

Les conditions de la révolution communiste ont été définies par Marx et Engels, dès l'origine .du mouvement ouvrier : crise économique internationale, internationalisation des luttes. Aujourd'hui, les conditions de la généralisation des combats de la classe ouvrière qui contient la perspective révolutionnaire, se réunissent. Il y aura encore des avancées et des reculs. Les enjeux de l'histoire ne sont pas joués d'avance, mais ils sont en train de se jouer. Les organisations révolutionnaires doivent être à même de reconnaître la dynamique de la perspective historique, afin d'assumer dans leur classe la fonction déterminante pour laquelle elle les a sécrétées.

CN.

[1] [5] Voir l’article"conflits inter-impérialistes et lutte~de classe":"l’histoire s'accélère", in Revue Internationale n° 36, 1er trimestre 84.

[2] [6] Voir tous les articles sur la lutte de classe en Pologne, ses enseignements et ses implications, in Revue Internationale n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

[3] [7] Voir l'article "Où va la lutte de classe ? Vers la fin du repli de 1'après-Pologne", in Revue Internationale n° 33, 2e trimestre 83.

[4] [8] Voir l'article "Le prolétariat d'Europe de l'ouest au coeur de la généralisation de la lutte de classe" in Revue Internationale n° 31,.4e trimestre 82.

Géographique:

- Europe [9]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [10]

Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe

- 2453 lectures

1 - Le 5e Congrès du CCI constatait, dans sa ré solution sur la situation internationale ([1] [11]) que "la crise qui maintenant atteint de -plein fouet les métropoles du capitalisme, obligera le prolétariat de ces métropoles à exprimer ses réserves de combativité qui n’ont pas été jusqu'à présent entamées de façon décisive". "La crise se révèle la meilleure alliée du prolétariat mondial". Ce qui n'était qu'annoncé au moment du Congrès, sans qu'il n'en soit prévu l'imminence, est devenu aujourd'hui une réalité. Depuis le milieu de 1983,- la classe ouvrière est sortie du recul marqué du sceau de la défaite en Pologne en 81 et s'est engagée dans une nouvelle vague de combats contre le capitalisme. En moins de 6 mois, ce sont des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la France, les Etats-Unis, l'Espagne et dans une moindre mesure, l'Allemagne, la Grande Bretagne et l'Italie qui ont connu des mouvements importants et significatifs de la classe.

2 - La reprise actuelle des luttes exprime le fait que, dans la période présente d'aggravation inexorable et catastrophique de la crise du capitalisme située dans un contexte général de cours historique aux affrontements de classe, les moments de recul du prolétariat sont et seront de plus en plus de courte durée. Ce qui se révèle dans cette reprise, c'est qu'aujourd'hui, les défaites partielles et la désorientation momentanée qui les permet ou qu'elles provoquent, ne sauraient entraver de façon décisive la capacité du prolétariat à riposter de façon croissante aux attaques économiques de plus en plus violences que lui assène le capital. Elle illustre une nouvelle fois le fait que, depuis 1968, c'est la classe ouvrière mondiale qui détient l'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à une bourgeoisie qui, malgré une défense pas à pas et un déploiement massif et impressionnant de son arsenal anti-ouvrier, n'a pas les mains libres pour apporter sa réponse propre à sa crise : la guerre impérialiste généralisée.

3 - La vague présente de lutte s'annonce d'ores et déjà comme devant dépasser en ampleur et en importance les deux vagues qui l'ont précédée depuis la reprise historique de la fin des années 60 : celle de 1968-74, et celle de 1978-80.

La première vague a eu comme caractéristiques majeures :

- d'annoncer avec fracas et de façon spectaculaire (notamment avec Mai 68 en France, le Mai rampant italien, les affrontements de Pologne) la fin de la période de contre-révolution, l'entrée du capitalisme dans une période nouvelle dominée par la confrontation entre les deux classes décisives de la société,

- de surprendre la classe bourgeoise qui avait perdu l'habitude de voir le prolétariat comme acteur de premier plan dans la vie de la société,

- de se développer à partir d'une situation économique encore relativement peu dégradée, ce qui laissait la place pour de nombreuses illusions au sein du prolétariat et notamment celle de l'existence d'une "alternative de gauche".

La deuxième vague se distingue par les éléments suivants :

- elle se base sur une dégradation beaucoup plus avancée de l'économie capitaliste, des attaques beaucoup plus sévères contre les conditions de vie de la classe,

- elle se situe à une période charnière entre deux moments du développement de la situation historique : les "années d'illusion" et les "années de vérité",

- elle voit la bourgeoisie des pays avancés réorienter sa stratégie face au prolétariat, remplacer la carte de "la gauche au pouvoir" par celle de "la gauche dans l'opposition",

- elle fait pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, avec les combats de Pologne 80, l'expérience de cette arme décisive de la classe dans la période de décadence:1a grève de masse,

- elle culmine dans un pays de la périphérie appartenant au bloc le plus "arriéré", ce qui met en évidence l'aptitude retrouvée de la bourgeoisie des métropoles du capital à opposer des lignes de défense encore considérables aux luttes ouvrières.

La vague de luttes actuelles tire sa source de l'épuisement' de ce\qui avait permis le recul de 1'après-Pologne :

- reste des illusions propres aux années 70 qui ont été définitivement balayées par la très forte récession de 1980-82,

- désarroi momentané provoqué tant par le passage de la gauche dans l'opposition que par la défaite en Pologne.

Elle démarre :

- à partir d'une longue période d'austérité et de montée du chômage, d'une intensification des attaques économiques contre la classe ouvrière dans les pays centraux,

- à la suite de plusieurs années d'utilisation de la carte de la gauche dans l'opposition et de l'ensemble des mystifications qui y sont associées.

Pour ces raisons, elle va se poursuivre par des engagements de plus en plus puissants et déterminés du prolétariat des métropoles contre le capitalisme dont le point culminant se situera de ce fait à un niveau supérieur à celui de chacune des vagues précédentes.

4 - Les caractéristiques de la vague présente, tel les qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :

- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes, tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats,

- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes,

- développement progressif, au sein de l'ensemble du prolétariat,de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes,

- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de l'aptitude à leur auto organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications et qui s'est réalisé une nouvelle fois dans les affrontements de ces derniers mois.

5 - Contrairement à 1968, et en continuité avec ce qui s'était passé en 1978, la reprise actuel le ne trouve nullement devant elle une bourgeoisie sans préparation. Elle va se heurter à l'éventail complet des dispositifs que cette classe a déjà opposé à la combativité et à la prise de conscience du prolétariat, et qu'elle n'aura de cesse de perfectionner :

- mise en oeuvre de sa solidarité à l'échelle internationale qui se manifeste notamment par le black-out sur les luttes ou leur dénaturation par les médias,

- organisation de campagnes de diversions de toutes sortes (pacifisme, exploitation de scandales, etc.)

- mise en avant dans les luttes de revendications bourgeoises (défense de "l'économie nationale" ou de tel secteur économique ou encore des syndicats "menacés par la bourgeoisie"),

- faux appels à "l'extension" ou à la "généralisation" par les syndicats destinés à prévenir la menace d'une réelle extension,

- utilisation sélective et "intelligente" de la répression ayant pour but tant de démoraliser les ouvriers que de créer des "abcès de fixation" destinés à détourner la combativité de ses objectifs initiaux.

6 - La prise en considération et la dénonciation des moyens considérables et des obstacles mis en oeuvre par la bourgeoisie ne doit pas cependant conduire à un manque de confiance envers la capacité du prolétariat à les affronter et les surmonter. Cet arsenal sera responsable du développement lent, progressif des luttes dans les métropoles du capital (ce qui n'exclut pas la possibilité de brusques accélérations à certains moments, notamment là où la bourgeoisie n'a pas pu placer ses forces de gauche dans l'opposition comme en Espagne et surtout en France). En cela, les pays centraux continueront à se distinguer des pays de la périphérie (Europe de l'Est et surtout Tiers Monde) qui pourront connaître des explosions de colère et de désespoir, des "révoltes de la faim" violentes et massives mais sans perspectives propres et condamnées à une répression féroce. Cependant, l'utilisation permanente et de plus en plus intensive et simultanée par la bourgeoisie des pays avancés de tous ses moyens de sabotage des luttes, va nécessairement provoquer leur usure :

- les black-out et falsifications conduiront à une perte de confiance absolue envers les médias bourgeois,

- les campagnes de diversion montreront de plus en plus leur vrai visage face à la réalité des luttes sociales,

- les contorsions, même radicales, de la gauche, des gauchistes, des syndicats et du syndicalisme de base à force de conduire dans des impasses et à la défaite, provoqueront une méfiance croissante envers ces forces du capital comme cela se révèle déjà dans la période actuelle, notamment par une tendance nette à la désyndicalisation (en termes d'effectifs ou d'implication des ouvriers dans la vie syndicale),

- l'emploi de la répression, même s'il sera "modéré" dans les pays avancés dans la période qui vient, conduira en fin de compte à une prise de conscience de la nécessité de s'affronter directement et massivement à l'Etat.

En fin de compte, l'impasse économique totale du capitalisme, la misère croissante dans laquelle ce système va plonger la classe ouvrière, vont épuiser progressivement l'ensemble des mystifications qui ont permis jusqu'à présent à la bourgeoisie de maintenir son contrôle sur la société et, notamment, celles du "Welfare State". S'il est donc vain de s'attendre dans les pays centraux du capitalisme pour la période qui vient à des "sauts qualitatifs" brusques, à de soudains surgissements de la grève de masse, il est par contre nécessaire de souligner la tendance des affrontements qui ont d'ores et déjà commencé, à prendre un caractère de plus en plus massif, puissant, et simultané.

En ce sens, comme il l'a déjà été dit, "la crise reste la meilleure alliée du prolétariat mondial".

Récent et en cours:

- Luttes de classe [10]

Où en est la crise ? : Le mythe de la reprise économique

- 2601 lectures

La bourgeoisie fait grand cas d'une soi-disant "reprise" économique qui marquerait la victoire des politiques d'austérité à la Reagan. L'OCDE, dans ses PERSPECTIVES ECONOMIQUES de décembre 83, commence son rapport par une affirmation presque triomphante : "La reprise de l'activité concerne désormais presque tous les pays de l'OCDE". Et de relever une série de points positifs : croissance du PNB et de la production industrielle, ralentissement de l'inflation, réduction des déficits budgétaires, augmentation des profits. Deux pages plus loin, l'OCDE écrit : "Si cette appréciation se révélait fausse, il faudrait revoir les prévisions quant à la vigueur et à la persistance de la reprise. " ... Ce genre de phrase montre à quel point la bourgeoisie elle-même a confiance en ce qu'elle annonce à grand fracas.

Il est un fait indéniable que plusieurs indicateurs économiques sont devenus positifs en 83 alors qu'ils étaient négatifs en 82, ce qui signifie que l'année 83 est moins pire que la précédente, du moins pour la bourgeoisie. De là à parler de reprise économique réelle il y a plus qu'un pas, il y a un fossé. Avant d'en analyser les causes et les perspectives, examinons brièvement la réalité de cette "reprise".

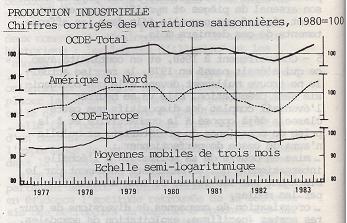

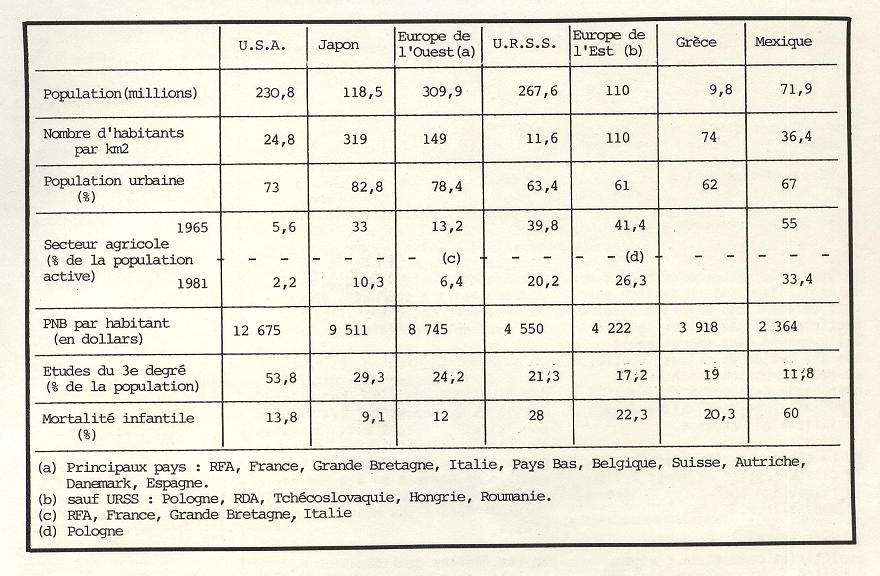

LA CROISSANCE DU PNB ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Cette croissance est pratiquement limitée aux Etats-Unis, et atteint des chiffres plutôt miserables. Le PNB a progressé de 3.5% en 83 aux Etats-Unis, mais n'atteint péniblement que 1% en Europe. La croissance de la production industrielle atteint 6% aux Etats-Unis, mais ne parvient même pas à compenser la chute de 82 (-8.1%) : au total des deux années le bilan reste à une baisse de -2.6% ! Quant aux pays européens, ils connaissent une croissance de leur production industrielle magnifique, puisqu'elle varie de ... -4.3% en Italie à 1% en Grande-Bretagne !

L'UTILISATION DES FORCES PRODUCTIVES

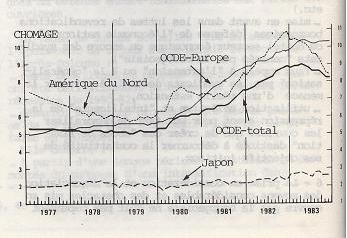

La sous-utilisation des forces productives est une des manifestations les plus claires de la surproduction. Malgré une augmentation de 10% par rapport à 82, le taux d'utilisation des capacités industrielles n'a pas dépassé 80% aux Etats-Unis. Quant au chômage, contrairement aux miracles annoncés, il n'a baissé, à l'échelle annuelle, que de 0.2% aux Etats-Unis, tandis qu'il a poursuivi sa progression hallucinante dans TOUS les pays Européens.

En pourcentage de la population active chiffres corrigés des variations saisonnières

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements des entreprises ont continué à décliner, malgré la "reprise". Comme ces investissements sont la base d'une reprise à long terme, la bourgeoisie montre par là qu'elle ne croit pas elle-même en une telle reprise.

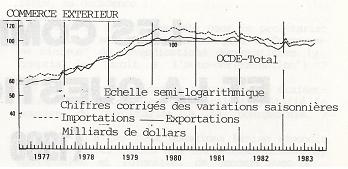

LE COMMERCE MONDIAL

Celui-ci a stagné en 83, après une baisse globale de 2% en 1982.

L'ensemble de ces chiffres (tirés pourtant des statistiques officielles de la bourgeoisie : OCDE) prouve sans conteste que, si le capitalisme connaît un pallier momentané dans l’approfondissement. de la crise, il ne s'agit nullement d'une reprise économique réelle. La seule évolution positive dont peut se targuer la bourgeoisie est la réduction effective de l'inflation, mais nous verrons plus loin ce que signifie cette réduction. L'existence d'un léger mieux temporaire dans un cours général vers l'effondrement ne fait que traduire le profil en dents de scie qui a toujours caractérisé l'évolution de l'économie capitaliste. L'important est de voir dans quel sens est orientée la scie : les dents sont aujourd'hui inclinées vers le bas, sans aucune perspective d'inversion de la tendance.

Après la récession profonde de 1975, la bourgeoisie occidentale a réagi en recourant massivement à l'usage de sa drogue classique : le crédit, l'impression de papier monnaie sans contrepartie économique. Les Etats-Unis ont joué à ce niveau un rôle de premier plan, la multiplication des dollars et le déficit de leur balance de paiements ayant un effet de locomotive sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est la faillite de cette politique au travers d'une inflation mondiale démesurée qui a poussé la bourgeoisie à renverser la tendance et à développer les conceptions monétaristes. L'histoire ne se répète pas, et aujourd'hui la bourgeoisie n'a plus les moyens de reproduire le même scénario, car le spectre d'un effondrement du système financier international, reste présent de façon constante, même sans inflation, ne fut-ce qu'à cause de l'endettement colossal de la plupart des Etats qui n'a fait que s'aggraver avec la hausse du dollar. C'est ainsi que, malgré la fameuse "reprise", les Etats-Unis ont enregistré un record de faillites bancaires en 83.

Le "truc" inventé par la bourgeoisie américaine pour stimuler l'économie sans engendrer d'inflation consiste essentiellement à provoquer un transfert de capitaux entre ses mains. D'une part, grâce à des taux d'intérêts exceptionnellement élevés, les Etats-Unis attirent les capitaux du monde entier et rapatrient la masse des dollars dispersés à l'étranger. D'autre part, la réduction générale des salaires dans le monde et la forte augmentation de la productivité du travail permettent d'accroître sensiblement le capital revenant à la bourgeoisie sous forme de plus-value. Ce double mouvement d'appauvrissement du prolétariat et des autres pays relativement aux Etats-Unis, fournit à ceux-ci les ressources nécessaires pour financer leurs déficits budgétaire, commercial et des opérations courantes. Ces derniers se sont considérablement accrus au cours de la dernière année, montrant que les discours monétaristes de Reagan ne sont en définitive que du bluff. Le déficit du budget fédéral a triplé en deux ans passant de 70 milliards de dollars en 1981 à 179 milliards en 1983 ; celui de la balance commerciale a doublé en un an passant de 36 milliards de dollars en 82 à 63 milliards de dollars en 83 ; celui des opérations courantes a quadruplé en un an, passant de 11 à 42 milliards de dollars.

Ces chiffres astronomiques, qui cependant se sont accompagnés d'une diminution de l'inflation et d'une appréciation du dollar contrairement à la logique économique apparente, traduisent bien l'énorme drainage de capitaux vers les Etats-Unis qui s'opère aujourd'hui. Il dévoile par la même occasion toutes les limites de la "reprise" actuelle. Contrairement à ce qui s'était passé à la fin des années 70, les Etats-Unis ne sont plus aujourd'hui à même de jouer un rôle de "locomotive" pour l'économie mondiale. Bien qu'ils recommencent à importer une grande quantité de marchandises, l'effet d'entraînement que pourrait constituer la poursuite de cette politique est partiellement annulé par le transfert de capitaux dans le même sens et par le renchérissement des matières premières libellées en dollars (exemple : pétrole). L'amélioration de la situation économique aux Etats-Unis, qui - comme nous l'avons vu - n'a pourtant rien de spectaculaire, s'accompagne aussi d'une stagnation des économies européennes, qui n'est pas destinée à se modifier qualitativement.

A plus long terme, le mécanisme actuel de la "reprise" aux Etats-Unis annonce un avenir catastrophique pour l'économie mondiale. La surévaluation actuelle du dollar, conséquence des hauts taux d'intérêt américains, permet aux Etats-Unis d'importer à bon marché, mais détériore la compétitivité de leurs secteurs exportateurs, ce qui aggrave encore le déficit commercial. Sous la pression de la loi de la valeur, le dollar est condamné à dévaluer et toute la belle mécanique à l'oeuvre aujourd'hui éclatera comme une baudruche. A ce moment, les déficits budgétaire et commercial américains, que l'on laisse gonfler de façon spectaculaire, ne seront plus compensés, et l'inflation masquée par les hauts taux d'intérêt et les mouvements de capitaux apparaîtra au grand jour.

Le capitalisme se trouvera alors dans une situation dix fois empirée et sera précipité dans des gouffres de plus en plus profonds.

M.L.

Récent et en cours:

- Crise économique [13]

Les communistes et la question nationale (1900-1920) 2ème partie

- 3113 lectures

Le débat pendant la guerre impérialiste

Dans le premier article de cette série, paru dans le numéro 34 de la Revue Internationale , nous avons examiné l'attitude des communistes sur la question nationale à l'aube de la décadence du capitalisme et notamment le débat entre Lénine et Rosa Luxemburg sur la question du soutien de la classe ouvrière au "droit des nations à 1'auto-détermination". Nous avons conclu que, même lorsque certaines luttes de libération nationale pouvaient encore être considérées comme progressistes du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, un tel mot d'ordre devait être rejeté.

Avec l'éclatement de la guerre en 1914, toute une série de questions nouvelles se sont posées au mouvement ouvrier. Dans cet article, nous nous proposons d'examiner les premières tentatives des communistes pour en débattre et leurs implications quant à la question du soutien à toutes les luttes nationalistes.

Une des fonctions propres aux révolutionnaires consiste à faire de leur mieux pour analyser la réalité à laquelle la classe se trouve confrontée. Au cours de la première guerre mondiale, le débat au sein des fractions de la "Gauche de Zimmerwald" sur les luttes de libérations nationales, tentait de répondre, pour une bonne part, à ce souci, afin de mettre en évidence les conditions auxquelles la lutte de classe se trouvait confrontée, conditions nouvelles, sans précédent de la guerre capitaliste mondiale, de l'impérialisme déchaîné et du contrôle massif de l'Etat-

Soixante ans plus tard, le débat n'est plus le même; les révolutionnaires se doivent de ne pas répéter ses inadéquations et erreurs. L'expérience de la classe a apporté des réponses, de même qu'elle a soulevé de nouveaux problèmes. Et si les minorités politiques n'adoptent plus le même esprit de critique impitoyable et d'investigation pratique, en restant attachées aux mots d'ordre propres à la période ascendante du capitalisme, elles faillissent à leurs devoirs fondamentaux et rejettent toute la méthodologie de Lénine, Luxemburg et des fractions de gauche. C'est cette méthodologie qui a amené le CCI à rejeter les positions de Lénine sur la question nationale et à développer la contribution faite par Rosa Luxemburg

La question nationale dans la gauche de Zimmerwald

Les révolutionnaires qui sont restés fidèles à l'esprit du Manifeste Communiste et à son cri de ralliement - "Les prolétaires n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se sont regroupés dans le mouvement de Zimmerwald composé des opposants à la guerre mais ils ont été rapidement contraints de s'organiser en aile gauche au sein de ce mouvement afin de défendre une position de classe claire contre les tendances réformistes et pacifistes de la majorité. La gauche de Zimmerwald fut fondée en 1915 sur la base de rassemblement suivante :

- reconnaissance de la nature impérialiste de la guerre, contre le mensonge de « la défense de la patrie »;

- reconnaissance de la nécessité de la lutte pour le pouvoir politique et de la révolution prolétarienne comme unique réponse à l'impérialisme;

- reconnaissance du fait que le début de cette lutte serait une lutte active contre la guerre.

Tout en ne rejetant ni le vieux programme minimum de la social-démocratie ni la lutte pour des réformes au sein du capitalisme, cette lutte devait désormais être menée "en vue d'aiguiser toute crise sociale et politique du capitalisme en général, de même que la crise causée par la guerre et de transformer cette lutte en une attaque contre la forteresse fondamentale du capitalisme .. Sous le mot d'ordre de socialisme, cette lutte rendra les, masses laborieuses imperméables au mot d'ordre de l'asservissement d'un peuple par un autre..."

(Projet de Résolution de la Gauche de Zimmerwald, 1915).

Malgré un attachement persistant au programme minimum, qui était approprié à la période ascendante du capitalisme, les positions de la Gauche de Zimmerwald reflétaient le constat d'une rupture dans la période historique et dans le mouvement ouvrier lui-même. Désormais, il ne pouvait plus être question pour le prolétariat de soutenir les mouvements nationalistes bourgeois en vue de faire avancer la lutte pour la démocratie dans le cadre d'un capitalisme encore en pleine expansion. L'attitude du prolétariat envers la question nationale était maintenant inséparable de la nécessité de lutter contre la guerre impérialiste et, plus généralement, contre le capitalisme impérialiste lui-même, avec comme objectif de créer les conditions pour la prise de pouvoir révolutionnaire du prolétariat.

Dans la Gauche de Zimmerwald, le Parti Bolchevik exprimait déjà clairement l'attitude générale, historique des révolutionnaires face aux luttes de libération nationale :

"Les guerres réellement nationales qui ont eu lieu, notamment dans la période de 1789-1871, étaient 1'expression de mouvements nationaux de masse, d'une lutte contre l'absolutisme et le système féodal, pour 1'abolition de l'oppression nationale et la création d'Etats sur une base nationale, condition préalable du développement capitaliste.

L'idéologie nationale engendrée par cette époque a laissé des traces profondes dans la masse de la petite bourgeoisie et dans une partie du prolétariat. C'est ce dont profitent actuellement, à une époque toute différente, celle de l'impérialisme, les sophistes de la bourgeoisie et les traîtres au socialisme qui rampent à leur suite, afin de diviser les ouvriers et de les détourner de leurs tâches de classe et de la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie.

Les paroles du Manifeste Communiste : "Les ouvriers n'ont pas de patrie", sont aujourd'hui plus justes que jamais. Seule la lutte internationale du prolétariat contre la bourgeoisie peut sauvegarder ses conquêtes et ouvrir aux masses opprimées la voie d'un avenir meilleur. "

(Résolution de la Conférence de Berne des sections à l'étranger du POSDR, mars 1915 - Lénine, Oeuvres T.21, p. 158-159)

C'est dans ce cadre que prit place le débat entre les différentes fractions de la Gauche de Zimmerwald sur la question nationale. Ce débat, mené essentiellement entre les communistes d'Europe occidentale et Lénine s'était focalisé à l'origine sur la question : est-il encore possible pour le prolétariat d'apporter son soutien au "droit des nations à 1'auto-détermination" ? Il reprenait en grande partie les grandes lignes de la polémique d'avant-guerre entre Lénine et Rosa Luxemburg; mais il devait s'élargir et s'ouvrir sur deux questions fondamentales posées par l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste, sa décadence :

1 - Etait-il encore possible pour le prolétariat de lutter au sein du capitalisme pour un "programme minimum" de revendications démocratiques (y compris le "droit à l'autodétermination") ?

2 - Des guerres nationales progressistes étaient-elles encore possibles qui auraient justifié le soutien du prolétariat à la bourgeoisie ?

Alors qu'à ces deux questions Lénine répondit "oui", d'autres telles que les gauches Allemande, Hollandaise et Polonaise, de concert avec le groupe Kommunist autour de Boukharine et Piatakov au sein du Parti Bolchevik, commencèrent timidement à répondre "non", rejetant définitivement le mot d'ordre de l'autodétermination et tentant de définir les taches du prolétariat face aux conditions nouvelles du capitalisme décadent. Ce furent ces fractions, tendant vers des positions cohérentes autour de la théorie de l'impérialisme défendue par Rosa Luxemburg, qui ont le mieux réussi à s'affronter à la question nationale dans la décadence, et non pas les combats d'arrière-garde de Lénine qui répugnait à apporter des éléments quant à 1' obsolescence du programme minimum soi-disant encore apte à jouer un rôle vital dans la révolution prolétarienne en Russie et dans les pays arriérés d'Europe de l'Est et d'Asie.

Est-il encore possible de lutter pour la "démocratie" ?

Quand, à la Conférence de Berne du Parti Bolchevik en 1915, Boukharine s'opposa au droit des nations à l'autodétermination en tant que tactique prolétarienne, Lénine fut le premier à insister sur le fait qu'on ne peut rejeter un seul aspect de la lutte du prolétariat pour la démocratie sans remettre en question cette lutte elle-même dans son ensemble : si la revendication de l'autodétermination était impossible à l'époque de l'impérialisme, pourquoi ne pas rejeter toutes les autres revendications démocratiques ?

Lénine posait le problème de la façon suivante : comment relier l'avènement de l'impérialisme à la lutte pour des reformes et pour la démocratie ? Pourtant, il dénonça la position de Boukharine qu’il qualifia d'"économisme impérialiste", c'est-à-dire un rejet de la nécessité de la lutte politique et, par conséquent, une capitulation devant l'impérialisme.

Mais Boukharine ne rejetait nullement la nécessité de la lutte politique, mais son identification à la lutte pour le programme minimum.

Boukharine et le groupe "Komminist" posaient le problème en termes de nécessité pour le prolétariat de rompre de façon décisive avec les méthodes du passe et d'adopter une nouvelle tactique et des mots d'ordre répondant à la nécessité de détruire le capitalisme par la révolution prolétarienne. Alors que les communistes avaient défendu fermement la lutte pour la démocratie, ils y étaient désormais opposés.

Comme l'exprima de façon plus complète Boukharine dans un développement ultérieur de cette position :

"... il est parfaitement clair, a priori, que les mots d'ordre et buts spécifiques du mouvement dépendent entièrement du caractère de l'époque dans laquelle le prolétariat en lutte doit agir. La période passée était celle d'un rassemblement des forces et d'une préparation pour la révolution. La période présente est celle de la révolution elle-même, et cette distinction fondamentale implique également des différences profondes dans les mots d'ordre et buts concrets du mouvement. Dans le passé, le prolétariat avait besoin de la démocratie parce qu'il n'était pas encore en mesure d'envisager l'établissement de sa propre dictature. La démocratie était précieuse pour autant qu'elle aidait le prolétariat à élever d'un pas sa conscience, mais le prolétariat était obligé de présenter ses revendications de classe dans une forme "démocratique"... Cependant, il n'est pas besoin de faire nécessité vertu... L'heure est venue d'un assaut direct de la forteresse capitaliste et de l'élimination des exploiteurs..."

(La théorie de la Dictature du Prolétariat, 1919)

Puisque l'époque de la démocratie bourgeoise progressiste était désormais révolue et que l'impérialisme était inhérent à la survie du capitalisme, les revendications anti-impérialistes maintenant intacts les rapports de production capitalistes étaient devenus utopiques et réactionnaires.

L'unique réponse à l'impérialisme ne pouvait être que la révolution prolétarienne :

"La social-démocratie ne doit pas avancer de revendications 'minimum' dans les conditions présentes de la politique internationale... Toute mise en avant de tâches 'partielles', de 'libération des nations' dans le cadre du système capitaliste, signifie un détournement des forces prolétariennes de la véritable solution du problème, et leur fusion avec les forces des groupes bourgeois nationaux correspondants.. . Le mot d'ordre d''autodétermination' des nations est avant tout utopique (il ne peut être réalisé dans les limites du capitalisme) et nuisible comme mot d'ordre qui sème des illusions. En ce sens, il ne diffère nullement des mots d'ordre sur les "cours d'arbitrage", sur le "désarmement", etc., qui présupposent la possibilité d'un soi-disant capitalisme pacifique",

(Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915)

Mais Boukharine allait plus loin dans son rejet du programme minimum à l'ère de l'impérialisme, en montrant la nécessité d'utiliser une tactique et des mots d'ordre exprimant la nécessité pour le prolétariat de détruire l'Etat capitaliste.

Alors que dans la période ascendante du capitalisme l'Etat avait assuré les conditions générales de l'exploitation par des capitalistes individuels, l'époque de l'impérialisme a donné naissance à un appareil d'Etat militariste exploitant directement le prolétariat avec le passage de la propriété individuelle du capital à la propriété collective à travers une unification des structures capitalistes (en trusts, syndicats, etc.), et la fusion de ces structures avec l'Etat. Cette tendance au capitalisme d'Etat s'étend de la sphère économique à toutes les sphères de la vie sociale :

"Toutes ces organisations ont tendance à fusionner entre elles, et à se transformer en une seule organisation des exploiteurs. Telle est l'étape la plus récente du développement, étape qui est devenue particulièrement évidente pendant la guerre... Ainsi surgit une organisation unique, absorbant toutes les autres : 1'Etat impérialiste pirate moderne, organisation omnipotente de la domination bourgeoise.. . et si seuls les Etats les plus avancés ont jusque là atteint cette étape, chaque jour, et en particulier chaque jour de guerre, tend à généraliser cet état de fait."

(L'Etat Pirate Impérialiste, 1915).

La seule force capable d'affronter cette unité des forces de toute la bourgeoisie ne pouvait être que 1 'action de masse du prolétariat. Dans ces conditions nouvelles, le mouvement révolutionnaire avait besoin, par dessus tout, de manifester son opposition à l'Etat, ce qui impliquait le rejet de tout soutien à quelque pays capitaliste que ce soit ([1] [14]).

Ce fut contre cette attaque impitoyable du programme minimum et contre le rejet de l'autodétermination exprimés par la majorité des Gauches d'Europe occidentale que Lénine écrivit ses Thèses sur la révolution socialiste et le droit des nations à l'autodétermination au début de 1916.

Dès le début, la nécessité d'éviter tout soutien objectif à la démocratie bourgeoise réactionnaire et à l'Etat démocratique le contraignit à adopter une position défensive. Il devait ainsi tomber d'accord avec Boukharine sur le fait que :

- "La domination du capital financier, comme celle du capital en général, ne saurait être éliminée par quelque transformation que ce soit dans le domaine de la démocratie politique; or, l'autodétermination se rapporte entièrement et exclusivement à ce domaine." (Thèse n°2, Oeuvres, T.22)

- "... toutes les revendications fondamentales de la démocratie politique, qui à l'époque de l'impérialisme, ne sont 'réalisables' qu'incomplètement, sous un aspect tronqué et à titre tout à fait exceptionnel (par exemple, la séparation de la Norvège d'avec la Suède, en 1905). " (Ibid. ) ([2] [15]) .

- La formation de nouvelles nations (Pologne, Inde, etc..) dans le futur, serait le produit de "quelque changement insignifiant" dans la politique et les rapports stratégiques entre les principales puissances impérialistes.

La position de Lénine était également basée sur la reconnaissance du fait que la nature de la nouvelle période exigeait une rupture avec les anciennes méthodes réformistes de lutte :

"... il est nécessaire de formuler toutes ces revendications et de les faire aboutir non pas en réformistes, mais en révolutionnaires ; non pas en restant dans le cadre de la légalité bourgeoise, mais en le brisant, en entraînant les masses à l'action, en élargissant et en attisant la lutte autour de chaque revendication démocratique fondamentale jusqu'à l'assaut direct du prolétariat contre la bourgeoisie, c'est-à-dire jusqu'à la révolution socialiste, qui exproprie la bourgeoisie." (Ibid.)

Le capitalisme et l'impérialisme ne pourraient être renversés qu'à travers une révolution économique. Néanmoins :

"Ce serait une erreur capitale de croire que la lutte pour la démocratie est susceptible de détourner le prolétariat de la révolution socialiste ou d'éclipser celle-ci, de 1'estomper, etc. Au contraire, de même qu'il est impossible de concevoir un socialisme victorieux qui ne réaliserait pas la démocratie intégrale, de même le prolétariat ne peut se préparer à la victoire sur la bourgeoisie s'il ne mène pas une lutte générale, systématique et révolutionnaire pour la démocratie." (Ibid.)

Telle était, dans les grandes lignes, toute l'argumentation de Lénine, mais, si l'on tient compte des arguments avancés contre lui à la même époque, deux questions étaient restées sans réponse :

- à l'époque de l'impérialisme, alors que la démocratie bourgeoise était devenue réactionnaire, quel était le contenu de cette lutte pour la démocratie ?

- comment le prolétariat pourrait-il, dans la pratique, éviter tout soutien à l'appareil militariste et impérialiste de l'Etat ?

Lénine était indéniablement au fait de ces problèmes, mais il ne pouvait pas les résoudre.

Il était d'accord avec le fait que l'impérialisme avait fait de la démocratie une illusion, mais, par ailleurs, il continuait d'encourager les « aspirations démocratiques » des masses; de ce fait, il existait un antagonisme entre l'impérialisme en tant que négation de la démocratie et la "lutte" des masses pour la démocratie. Ce qui était condensé dans la position de Lénine c'était la poursuite de la nécessité, pour la classe ouvrière, de lutter non pas pour détruire l'Etat capitaliste

- du moins, pas dans l'immédiat - mais au sein de celui-ci, d'utiliser ses institutions afin d'obtenir des réformes démocratiques :

"La solution marxiste au problème de la démocratie consiste en l'utilisation par le prolétariat de toutes les institutions démocratiques dans sa lutte de classe contre la bourgeoisie afin de se préparer à leur renversement et d'assurer sa propre victoire."

(Lénine, Réponse à Kiewsky (Y. Piatakov), 1916)

Avant la révolution de Février, Lénine défendait, en compagnie de Kautsky, l'idée suivant laquelle l'attitude marxiste envers l'Etat consistait à pousser le prolétariat à s'emparer du pouvoir d'Etat et à l'utiliser pour construire le socialisme.

Il critiquait la position de Boukharine comme non marxiste et semi- anarchiste, affirmant de nouveau que les socialistes étaient pour l'utilisation des institutions étatiques existantes.

Mais dans l'élaboration de sa propre réponse à Boukharine en 1916, il revint sur sa position et retourna aux écrits originaux de Marx sur la nécessité de détruire l'appareil d'Etat bourgeois, insistant sur la signification réelle de l'apparition des soviets en 1905 : en tant que forme spécifique de la dictature du prolétariat, alternative au pouvoir de l'Etat bourgeois. Sa réfutation de Boukharine fut remplacée par la brochure mieux connue sous le titre de L'Etat et la Révolution, qui appelle clairement à la destruction de l'Etat bourgeois.

Cependant, malgré cette clarification essentielle dans son attitude envers l'Etat, malgré sa lutte acharnée pour la réalisation du mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets" en octobre 17, Lénine n'a jamais renoncé à sa conception théorique de la "révolution démocratique". Ainsi, par exemple, alors que dans ses Thèses d'Avril il concluait que, dans la mesure ou le pouvoir d'Etat était maintenant passé aux mains de la bourgeoisie, "la révolution démocratique bourgeoise en Russie est complète" , il incluait encore dans son programme la nécessité pour le prolétariat d'accomplir des tâches bourgeoises, démocratiques, y compris la défense de l'autodétermination, dans la lutte pour le pouvoir des soviets.

Suivant l'expression de Boukharine, sa position sur la question nationale restait "pro-étatique", encore largement influencée par les conditions auxquelles se trouvait confronté le prolétariat des pays capitalistes sous-développés, et fondée sur des conceptions obsolètes plus appropriées à la période ascendante du capitalisme qu'à la période de décadence impérialiste.

Les guerres nationales sont-elles encore progressistes ?

Puisque la période des guerres nationales correspondait à une période historique déterminée - en gros comprise entre 1789 et 1871 - la question qui était posée était de savoir, premièrement, si cette période était définitivement révolue avec l'éclatement de la guerre en 1914, et deuxièmement, étant donnée la nature incontestablement impérialiste et réactionnaire de cette guerre, si cette nature était devenue une caractéristique générale et irréversible des guerres dans la nouvelle période. De nouveau, alors que les Gauches européennes commençaient timidement à répondre par l'affirmative à ces deux questions, Lénine hésitait à admettre ces réponses, malgré un degré d'accord assez important.

Cette question dans son ensemble était évidemment essentielle pour la Gauche à Zimmerwald, qui dénonça, au milieu de la guerre impérialiste, les mensonges de la bourgeoisie sur la défense de la patrie et la nécessité de mourir pour son pays; si certaines guerres pouvaient encore être qualifiées de progressistes et révolutionnaires, alors les internationalistes pouvaient, dans ce cas particulier, appeler les ouvriers à défendre leur patrie.

Comme Boukharine l'avait mis en avant avec la guerre, cette question était devenue une frontière de classe :

" Le problème de tactique le plus important à notre époque est celui de la prétendue défense nationale. Cette question montre exactement où se trouve tracée la ligne de démarcation entre l'ensemble du monde bourgeois et l'ensemble du monde prolétarien. Ce mot lui-même contient une supercherie car il ne concerne pas réellement le pays en tant que tel, c'est-à-dire sa population, mais son organisation étatique."

(L'Etat Pirate Impérialiste).

Par conséquent : "La tâche de la social-démocratie à l'heure actuelle consiste à mener une propagande pour l'indifférence en ce qui concerne la 'patrie', la 'nation' etc., ce qui présuppose de poser la question non pas d'un point de vue 'pro-étatique'... (protestation contre une 'desintégration' de l'Etat) mais au contraire, d'un point de vue clairement révolutionnaire à l'égard du pouvoir d'Etat et du système capitaliste dans son ensemble,"

(Thèse 7, Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915T

Boukharine démontrait que si le mot d'ordre de l'autodétermination était concrètement appliqué (c'est-à-dire en garantissant l'indépendance et le droit à la sécession) dans les conditions de la guerre impérialiste, il ne deviendrait rien d'autre qu une variante du mot d'ordre de la "défense de la patrie", puisqu'il faudrait défendre concrètement les frontières du nouvel Etat indépendant dans l'arène impérialiste; sinon, que pouvait recouvrir en réalité une telle revendication ? Dans une telle situation, les forces internationalistes du prolétariat seraient éclatées et sa lutte de classe canalisée sur un terrain nationaliste :

" Il découle de là qu'en aucun cas et sous aucun prétexte nous ne soutiendrons le gouvernement d'une grande puissance qui réprime le soulèvement d'une nation opprimée; pas plus que nous ne mobiliserons les forces prolétariennes derrière le mot d'ordre du « droit des nations à l'autodétermination ». Dans une telle situation, notre tâche consiste à mobiliser les forces du prolétariat des deux nations (unies aux autres) derrière le mot d'ordre de la guerre civile, de la guerre de classe pour le socialisme, et à mener campagne contre la mobilisation derrière le mot d'ordre du 'droit des nations'...» (Thèse 8, Ibid. )

La Gauche Allemande, dont les fondements résident dans la théorie de Rosa Luxemburg, qui, dans la Brochure de Junius avait affirmé qu'aujourd'hui "la phrase nationale... ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes", s'éleva elle aussi clairement contre l'idée des guerres nationales progressistes à l'époque de l'impérialisme :

"A l'époque de cet impérialisme déchaîné, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : 1'impérialisme. "

(Thèse 5, Thèses sur les taches de la social-démocratie internationale, complément à la Brochure de Junius, 1916).

Dans sa riposte vigoureuse, Lénine revint en arrière en faisant cette conclusion générale sur la nature de la nouvelle période :

- le caractère incontestablement impérialiste de la guerre mondiale n'impliquait pas que les guerres nationales n'étaient plus possibles. Au contraire, elles étaient à la fois inévitables et progressistes;

- alors que la défense de la patrie était réactionnaire pour ce qui concerne une guerre entre des puissances impérialistes rivales, dans une guerre nationale "authentique" les socialistes n'étaient pas opposés au fait d'appeler à la défense nationale.

Lénine ne pouvait pas concevoir que l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste dictait la nature réactionnaire de toute guerre, insistant sur la nécessité d'une évaluation concrète de chaque guerre prise séparément; il refusa également de voir que la nature impérialiste évidente des pays avancés d'Europe et d'Amérique signifiait qu'un changement s'était opéré dans l'ensemble du système capitaliste, changement auquel même les1 pays arriérés d'Asie et d'Afrique ne pouvaient échapper. Dans les pays capitalistes avancés, la période des guerres nationales était révolue depuis longtemps, mais en Europe de l'Est et dans les pays semi-coloniaux et coloniaux les révolutions bourgeoises étaient encore à l'ordre du jour; dans ces pays, les luttes de libération nationales contre les plus grandes puissances impérialistes n'étaient pas encore lettre morte, et par conséquent, la défense de l'Etat national était encore progressiste. En outre, même en Europe, on ne pouvait considérer les guerres nationales des petites nations annexées ou opprimées par les grandes puissances comme impossibles (bien qu'il sous-entendait qu'elles étaient improbables).

Il citait l'exemple hypothétique de la Belgique annexée par l'Allemagne au cours de la guerre pour illustrer la nécessité pour les socialistes de soutenir même le "droit" de la bourgeoisie belge "opprimée" à l'autodétermination.

L'hésitation de Lénine à adhérer aux arguments, de loin les plus cohérents, de la Gauche Allemande, sur l'impossibilité des guerres nationales résultait principalement de son souci pratique de ne pas rejeter tout mouvement ou événement qui pourrait accélérer une crise dans le système capitaliste, crise que le prolétariat pourrait mettre à profit :

"La dialectique de l'histoire fait que les petites nations, impuissantes en tant que facteur indépendant dans la lutte contre l'impérialisme, jouent le rôle d'un des ferments,d'un des bacilles qui favorisent 1'entrée en scène de la force véritablement capable de lutter contre 1'impérialisme, à savoir : le prolétariat socialiste.

Nous serions de piètres révolutionnaires si, dans la grande guerre libératrice du prolétariat pour le socialisme, nous ne savions pas tirer profit de tout mouvement populaire dirigé contre tel ou tel fléau de l'impérialisme, afin d'aggraver et d'approfondir la crise."

(Bilan d'une discussion sur le droit des nations à |disposer d' elles-mêmes, chap.10. Oeuvres, T. 22 ).

Ce n'était pas le sort des mouvements nationalistes en eux-mêmes qui l'intéressait mais uniquement leur capacité à affaiblir l'emprise des grandes puissances impérialistes au milieu de la guerre mondiale; et par conséquent, il mettait le soulèvement irlandais de 1916 sur le même plan que les révoltes coloniales en Afrique et les mutineries dans les troupes coloniales en Inde, à Singapour etc. , comme autant de signes annonciateurs de l'approfondissement de la crise de l'impérialisme.

Prenons comme exemple concret celui du soulèvement nationaliste irlandais de 1916 pour illustrer certains dangers d'une telle approche. Pour Lénine, cette rébellion était la preuve de la validité de sa position suivant laquelle l'encouragement aux aspirations nationalistes des nations opprimées ne pouvait être qu'un facteur actif et positif dans la lutte contre l'impérialisme; et ceci contre la position de certains autres tels que Radek et Trotsky qui affirmaient qu'il s'agissait d'un putsch désespéré sans appui sérieux montrant, au contraire, que la période des luttes de libération nationale était terminée. Lénine ne soutenait pas qu'il existait un mouvement de masse prolétarien derrière cette rébellion, qui se présentait elle-même comme un "combat de rue menée par un secteur de la petite bourgeoisie urbaine et un secteur de la classe ouvrière" : le problème réel résidait dans la nature de classe de ces révoltes nationalistes ou, en d'autres termes : de tels mouvements participent-ils au renforcement de la "seule force anti-impérialiste, le prolétariat socialiste" (Lénine) ou de la bourgeoisie impérialiste ?

Lénine attribuait de façon dangereuse un potentiel anti-capitaliste à ces actions nationalistes, il disait que, malgré leurs lubies réactionnaires, "elles attaqueront objectivement le capital" (ibid.), et que le prolétariat devait seulement s'y associer et les diriger pour faire avancer le processus de la révolution sociale. Cependant, sans entrer dans toute l'histoire de la "question irlandaise", nous pouvons dire brièvement qu'elle contient des faits contredisant cette idée.

La révolte irlandaise de 1916 marqua du sceau du nationalisme la lutte de classe du prolétariat en Irlande - déjà affaibli par la défaite partielle de ses luttes d'avant-guerre - en mobilisant activement les ouvriers dans la lutte armée du nationalisme catholique de l'Irlande du sud. Malgré le manque de sympathie existant au sein des masses ouvrières pour ce putsch militaire désespéré, les campagnes massives de terreur de l'Etat britannique qui s'ensuivirent n'ont fait qu'achever la désorientation des ouvriers et que les conduire dans le giron des nationalistes réactionnaires; cela s'est traduit par un massacre et le sabotage systématique des dernières manifestations de la lutte autonome de la classe contre le capital, sabotage mené tant par les Anglais "noirs et jaunes" que par l'IRA républicaine. La défaite de cette fraction relativement faible et isolée du prolétariat mondial, défaite imposée par l'unification des forces de la bourgeoisie irlandaise et britannique, ne faisait que traduire un renforcement de l'impérialisme mondial dont l'intérêt majeur est toujours la défaite de son ennemi mortel. La rébellion irlandaise prouvait uniquement que toutes les fractions bourgeoises, y compris les nations soi-disant opprimées, se rangent du côté de l'impérialisme lorsqu'elles se trouvent confrontées à la menace de destruction du système d'exploitation, condition du maintien de leurs privilèges.

A condition d'être clairvoyants, les révolutionnaires, aujourd'hui, ne peuvent que conclure que l'histoire a donné tort à Lénine, et que les Gauches, malgré leurs confusions, avaient vu juste pour l'essentiel. La leçon qu'il s'agit de tirer de la révolte irlandaise réside dans la compréhension que tout soutien au nationalisme conduit directement à subordonner la lutte de classe aux guerres impérialistes de la période de décadence du capitalisme.

LENINE CONTRE LES "LENINISTES"

L'exhortation de Lénine au soutien à toute révolte nationaliste a été inévitablement utilisée par la bourgeoisie comme prétexte pour plonger les ouvriers et les paysans dans d'innombrables bains de sang derrière le drapeau du nationalisme et de 1'"anti-impérialisme". Cependant, une rivière de sang sépare encore les pires erreurs de Lénine des "meilleures" positions défendues par ceux qui prétendent être ses véritables héritiers : les bourreaux du prolétariat, qu'ils soient staliniens, trotskystes ou maoïstes.

Il est également nécessaire de sauver le véritable contenu critique des écrits de Lénine de certaines déformations comme celles du PCI (Programme Communiste) entre autres, qui, bien que celui-ci appartienne au milieu révolutionnaire, préfèrent également rester attachées à toutes les erreurs du passé, même lorsqu'elles mènent dangereusement à la défense des fractions capitalistes les plus réactionnaires sous couvert de "libération nationale" (cf. Revue Internationale n°32, pour une analyse plus développée des erreurs du PCI et de sa récente décomposition).

Lénine a toujours été conscient des dangers pour les révolutionnaires de soutenir le nationalisme; il insistait constamment sur la nécessité pour le prolétariat de préserver son unité et son autonomie face à toutes les forces bourgeoises même si cela devait rendre sa position encore plus inapplicable et contradictoire dans la pratique.

Et même lorsqu'il appelait les révolutionnaires à soutenir chaque révolte contre l'impérialisme, il ajoutait « à condition qu'il ne s'agisse pas de la révolte d'une classe réactionnaire. »

Ce que les Gauches, comme celle â laquelle appartenait R. Luxemburg, ont défendu de façon beaucoup plus cohérente, c'était le fait que les éléments nationalistes dans toutes les révoltes contre la répression sanglante des grandes puissances impérialistes étaient toujours introduits par la classe la plus réactionnaire - la bourgeoisie - pour endiguer la menace d'un réel soulèvement de la classe ouvrière; les révolutionnaires devaient établir une ligne de démarcation très claire entre le nationalisme et la lutte de classe, puisque seule celle-ci représente, dans la période de l'impérialisme, la voie progressiste pour l'humanité.

Au fil de ses écrits, Lénine modéra sa position afin d'éviter le danger toujours présent de subordonner la lutte de classe à la lutte nationale, que ce soit par la capitulation devant l'appareil d'Etat démocratique ou devant la bourgeoisie des nations "opprimées". L'attitude marxiste face à la question nationale devait toujours reconnaître la primauté de la lutte de classe :

"A l'opposé des démocrates petit -bourgeois, Marx voyait dans toutes les revendications démocratiques sans exception non pas un absolu, mais l'expression historique de la lutte des masses populaires, dirigées par la bourgeoisie, contre le régime féodal. Il n'est pas une seule de ces revendications qui, dans certaines circonstances, ne puisse servir et n'ait servi à la bourgeoisie à tromper les ouvriers. Il est radicalement faux, du point de vue théorique, de monter en épingle, à cet égard, l'une des revendications de la démocratie politique, à savoir le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et de l'opposer à toutes les autres. Dans la pratique, le prolétariat ne peut conserver son indépendance qu'en subordonnant sa lutte pour toutes les revendications démocratiques, sans en excepter la république, à sa lutte révolutionnaire pour le renversement de la bourgeoisie."

(La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, Thèse 5, Oeuvres, T.22, avril 1916).

Par conséquent, Lénine devait rectifier concrètement sa position sur l'autodétermination afin de défendre la nécessité de l'unité internationale de la classe ouvrière et de résoudre cette préoccupation cruciale pour les révolutionnaires de sa division théorique du prolétariat en deux camps : celui des nations "opprimées" et celui des nations "qui oppriment". Ceci constituait pour Lénine, "la tâche la plus difficile et la plus importante".

Ainsi, alors que le prolétariat des pays "oppresseurs" devait revendiquer l'indépendance des colonies et des petites nations opprimées par leur "propre" impérialisme,

". . . les socialistes des nations opprimées doivent s'attacher à promouvoir et réaliser l'unité complète et absolue, y compris sur le plan de 1'organisation, des ouvriers de la nation opprimée avec ceux de la nation oppressive. Sans cela, il est impossible de sauvegarder une politique indépendante du prolétariat et sa solidarité dé classe avec le prolétariat des autres pays, devant les manoeuvres de toutes sortes, les trahisons et les tripotages de la bourgeoisie."

(Ibid., Thèse 4, souligné par nous).

Que de fois entendons-nous les "léninistes" d'aujourd'hui s'enthousiasmer pour les luttes de libération nationale en citant Lénine ! Lénine était bien explicite : en l'absence de l'unité de classe du prolétariat, y compris de ses expressions organisationnelles concrètes, la classe ouvrière était incapable de défendre son autonomie face à son ennemi de classe. La lutte de classe ne pouvait ainsi qu'être subordonnée à la lutte nationale, c'est-à-dire, en réalité, à la lutte de l'impérialisme pour une partie du marché mondial; dans cette lutte, les ouvriers ne pouvaient que servir de chair à canon à leur propre bourgeoisie, les mots d'ordre du Manifeste Communiste -"les prolétaires n'ont pas de patrie" prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se retournant en leur contraire : "prolétaires des nations opprimées, défendez votre patrie !".

Dans la position de Lénine, c'est cet élément de réponse, au soutien à l'autodétermination que les gauchistes d'aujourd'hui ignorent ou dissimulent; c'est pourtant un élément central pour la défense de l'internationalisme prolétarien puisqu'il contient encore, malgré une certaine déformation, une vision des intérêts généraux de la classe ouvrière.

Ailleurs, dans ses écrits, Lénine rejette fermement toute approche abstraite et non critique " du soutien aux mouvements nationalistes :

"aucune revendication démocratique ne doit conduire à favoriser des abus; nous ne sommes pas tenus d'appuyer ni 'n'importe quelle' lutte pour l'indépendance ni 'n'importe quel mouvement républicain ou anti-clérical'".

(Bilan d'une discussion...)

Les intérêts généraux de la lutte de classe pouvaient être en contradiction avec le soutien à tel ou tel mouvement nationaliste :

"Il peut arriver que le mouvement républicain d'un pays ne soit que l'instrument d'intrigues cléricales, financières ou monarchiques d'autres pays : nous avons alors le devoir de ne pas soutenir ce mouvement concret donné."

(Ibid., chap.7, Oeuvres, T.22)

Et, suivant l'exemple de Marx qui refusait de soutenir le nationalisme tchèque au 19ème siècle, Lénine tirait cette conclusion : si la révolution prolétarienne éclatait dans un certain nombre de pays européens les plus importants, les révolutionnaires seraient favorables à une "guerre révolutionnaire" contre les autres nations capitalistes qui agiraient comme remparts de la réaction : c'est-à-dire favorables à l'écrasement de celles-ci, quelles que soient les luttes de libération nationale qui surgissent en leur sein.

Donc, pour Lénine, il était possible que des mouvements nationalistes agissent comme autant d'armes des puissances impérialistes contre la lutte de classe; pour Luxemburg et Boukharine, c'était un phénomène général et inévitable de la phase impérialiste du capitalisme. Bien qu'il n'ait pas l'avantage de la cohérence du point de départ théorique de ces derniers, Lénine était contraint par le poids des arguments du moins de s'orienter vers leur position. De façon significative, il était désormais contraint d'admettre que le mot d'ordre de l'indépendance de la Pologne était utopique et réactionnaire dans les conditions contemporaines, allant jusqu'à dire que "... même une révolution en Pologne même ne changerait rien et ne ferait que détourner l'attention des masses en Pologne de la tâche principale le lien entre leur lutte et celle du prolétariat de Russie et d'Allemagne." (Bilan de discussion) . Mais il se refusait encore à tirer une conclusion générale de cet exemple spécifique.

Quelques conclusions sur le débat dans la gauche de Zimmerwald

En plus de leur méthode fondamentale, il est une chose avec laquelle tous les membres de la Gauche de Zimmerwald étaient d'accord, une chose bien souvent ignorée dans les débats où l'on se paie de paroles quant à la possibilité de soutenir les mouvements nationaux : seule la lutte de la classe ouvrière est porteuse d'avenir pour les masses opprimées et pour l'humanité. Nulle part dans les affirmations les plus confuses de Lénine, il n'est sous-entendu que le capitalisme décadent m pourrait être détruit par un autre moyen que la violence de la révolution prolétarienne. Le souci qui animait Lénine, Boukharine, Luxemburg et les autres était de savoir si, et jusqu'où, les luttes nationales pouvaient contribuer à accélérer la crise finale du capitalisme et oeuvrer, ainsi, en faveur de la lutte révolutionnaire en participant à l'affaiblissement de tout l'édifice pourrissant de l'impérialisme.

Malgré son incontestable accord avec le cadre de base du débat, une importante partie du mouvement ouvrier pensait encore qu'une rupture complète avec la théorie et la pratique du passé sur cette question n'était pas déjà justifiée; Lénine pensait que les ouvriers n'avaient rien à perdre à soutenir les mouvements nationalistes parce que ceux-ci allaient tous dans le sens de la destruction du capitalisme.

Aujourd'hui, les innombrables massacres d'ouvriers par les fractions nationalistes nous fournissent suffisamment de preuves pour nous permettre d'apporter notre propre contribution à ce débat en concluant que la lutte de classe et le nationalisme sous toutes ses formes n'ont aucun point de convergence : celui-ci reste toujours une arme entre les mains de l'ennemi contre celle-là.

Les révolutionnaires qui, de façon hésitante, ont eu le courage d’affirmer que le moment était en effet venu de rompre clairement avec le passé, étaient à l'avant-garde des tentatives du prolétariat, pour comprendre le monde dans lequel il vivait et luttait. Leur contribution, et notamment la théorie de R. Luxemburg sur la question de l'impérialisme dans son ensemble et de la crise mortelle du capitalisme, est encore une pierre angulaire essentielle du travail des révolutionnaires dans la période de décadence.

Quant à la position de Lénine sur la question nationale, comme nous le savons tous, elle a été saccagée par la bourgeoisie pour justifier toutes sortes de guerres réactionnaires de "libération nationale". Ce n'est pas non plus par accident que la gauche du capital, en quête de références marxistes pour sa participation aux guerres impérialistes, choisit de régurgiter les écrits de Lénine, qui contiennent suffisamment de dangereuses faiblesses pour laisser la porte ouverte à ce qui est devenu aujourd'hui une des pierres angulaires de l'idéologie bourgeoise.

En vérité, on ne peut faire porter à Lénine la responsabilité de la façon dont la bourgeoisie a déformé sa pensée, dans le sillage de la défaite de la révolution prolétarienne pour laquelle il avait combattu avec acharnement. Contre les anarchistes et les libertaires, pour lesquels Lénine a toujours été un politicien bourgeois n'utilisant le marxisme que pour justifier sa propre lutte pour le pouvoir, nous pouvons insister sur la manière dont la contre-révolution bourgeoise a été contrainte de pervertir tout le cadre du débat auquel Lénine a participé, et de masquer ou de supprimer certains principes fondamentaux qu'il défendait, ceci afin de vider sa contribution de son contenu marxiste révolutionnaire.

Mais ceci dit, à la différence des bordiguistes, il n'est pas nécessaire que nous restions aveugles face aux erreurs du passé. Compte tenu des points que nous venons de mentionner, nous pouvons voir que de dangereuses faiblesses et ambiguïtés étaient présentes dans les écrits de Lénine dès le début, faiblesses qu'il nous faut rejeter définitivement aujourd'hui pour rester sur la défense des positions de classe.

Nous traiterons dans un article à venir des tragiques conséquences pratiques des incompréhensions des bolcheviks sur la question nationale après octobre 1917 à travers la politique de l'Etat soviétique.

S. FAY.

[1] [16] La position de Boukharine sur la nécessité de détruire le pouvoir d'Etat bourgeois et son insistance sur l'action de masse des ouvriers était, en partie assimilée par celui-ci, à partir des travaux de Pannekoek et de la Gauche Allemande avec lesquels le groupe Kommunist en exil avait collaboré pendant la guerre. Dans sa polémique avec Kautsky, dans la période d'avant-guerre, Pannekoek avait insisté sur le fait que :

"La bataille prolétarienne n'est pas seulement une bataille contrée la bourgeoisie pour le pouvoir d'Etat; elle est également une lutte CONTRE LE pouvoir DE L'ETAT" (L'action de masse et la révolution, 1911).

La réponse prolétarienne à la répression sanglante de l'Etat bourgeois était LA GREVE DE MASSE.