Révolution Internationale n°2 - février

| Attachment | Size |

|---|---|

| 853.7 KB |

- 262 reads

Déclaration de principes

- 217 reads

Le capitalisme en se développant a créé les conditions de sa disparition. Le prolétariat, produit spécifique du capitalisme, est, de par sa situation socio-économique dans le système, la seule classe appelée à réaliser définitivement son dépassement.

Au long de sa lutte en ce sens, la classe ouvrière n'a pu que définir les buts et les moyens de son action révolutionnaire.

Toute action organisée doit donc, pour être révolutionnaire, se placer à l'intérieur du cadre défini par les résultats des expériences successives de la lutte prolétarienne.

Ces résultats se traduisent essentiellement par les principes suivants.

ILe prolétariat, comme classe révolutionnaire, tend à définir POUR LES BESOINS de sa lutte et A TRAVERS elle, une conception du monde dont il fait partie et qu'il doit transformer.

Cette conception se distingue fondamentalement de celle des autres classes sociales par le fait que, première classe révolutionnaire dans l'histoire dont le but ne soit pas l'exploitation d'autres classes mais au contraire l'élimination définitive de toute exploitation, le prolétariat n'a nul besoin de justifier idéologiquement, à l'égard du reste de la société, sa lutte et son action. Cette conception du monde (Weltanschauung) est donc "NON IDEOLOGIQUE" puisqu'elle ne fait appel à aucune interprétation surnaturelle, à aucun système de mystification (religion, idéalisme, etc...) et "MATERIALISTE" puisque son unique champ d'investigation est la réalité sociale étudiée sans "a priori" d'aucune sorte.

Les "socialistes scientifiques" du siècle dernier (Marx, Engels), dans leur critique de l'économie, de la politique et de l'idéologie, n'ont fait qu'expliquer et analyser de façon théorique cohérente une pratique qui était déjà celle des classes sociales et en particulier du prolétariat à cette é- poque. Leur pensée politique n'est que le produit d'un certain stade historique des contradictions de la société capitaliste, du développement de la lutte des classes[1]. (l). L'instrument d'étude et de combat dont ils jettent les premières bases de façon explicite est appelé habituellement "marxisme".

Chaque fois que le prolétariat a agi comme classe révolutionnaire, il a retrouvé ET enrichi les fondements qui constituent le marxisme. Le marxisme s'est ainsi vérifié comme la formulation la plus exacte et la plus précise de la conception prolétarienne du monde.

IILa nécessité d'accroître la production d'une part, et le caractère limité du marché mondial d'autre part, placent le capitalisme dans l'impossibilité d'assurer, à partir d'un certain degré d'expansion, le développement des forces productives.

Avec la Io Guerre Mondiale, le capitalisme affirme son incapacité DEFINITIVE à satisfaire les besoins économiques de la société; obligé de vivre par la production d'armements et dans la guerre permanente, il est devenu le système de la destruction globale alors qu'il rejette systématiquement dans la misère une partie sans cesse croissante de la population mondiale.

En empêchant le développement des forces productives, il a perdu ses raisons historiques d'existence. Il est entré dans sa phase de décadence. L'alternative "socialisme ou barbarie" est devenue réalité et, en l'absence de révolution prolétarienne triomphante, le monde ne vit que dans la guerre permanente, la misère croissante et l'abrutissement systématique de l'individu.

IIISeule la suppression du capitalisme -en remplaçant la production faite en fonction du profit et de la vente par la production orientée selon les besoins et les possibilités de chacun, gérée par les travailleurs eux- mêmes- pourra permettre à l'humanité de sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve.

IVEn aucun cas, la classe ouvrière ne pourrait sé servir de l'Etat capitaliste, organe d'oppression d'une classe exploiteuse sur l'ensemble de la société. La prise du pouvoir par la classe ouvrière implique LA DESTRUCTION INTEGRALE DE CET APPAREIL et son remplacement par l'organisation de tous les travailleurs réunis en CONSEILS (assemblées élues et révocables) détenant EXCLUSIVEMENT ET INTEGRALEMENT TOUT LE POUVOIR.

VLa prise en mains de toute la société par les travailleurs organisés en Conseils n'est possible que par la socialisation des moyens de production, c'est-à-dire L'ELIMINATION DE TOUTE PROPRIETE DES MOYENS DE PRODUCTION (privée ou étatique)[2]. (l). Les nationalisations et étatisations ne sont qu'un transfert de propriété des moyens de production: l'Etat et sa bureaucratie remplacent la bourgeoisie dans ses fonctions. Ce n’est pas l'élimination de l'exploitation capitaliste mais la forme qu'elle tend à prendre dans la phase de décadence du système.

VIAucune organisation politique révolutionnaire ne peut remplacer, dans l'exercice de ce pouvoir l'ensemble des Conseils. Une telle attitude entraînerait obligatoirement la formation d'un nouveau pouvoir séparé qui .s'exercerait contre la classe ouvrière elle-même.

VIIC'est à travers ses luttes que la classe ouvrière définit et appréhende les buts et les moyens de son action. Le processus de sa prise de conscience n'est ni uniforme, ni immédiat. Pour devenir des facteurs déterminants de ce processus, les éléments les plus conscients doivent s'organiser politiquement, constituer l'organisation politique du prolétariat.

Cette organisation, le Parti révolutionnaire, a des buts radicalement différents de ceux de tout parti bourgeois -la tâche des partis bourgeois est d'exercer le pouvoir sur l'ensemble de la société en conquérant les leviers de l'appareil d'oppression capitaliste et d'entretenir la mystification des classes exploitées, nécessaire au maintien de ce pouvoir- 1'organisation politique du prolétariat a pour but, au contraire, d'aider la totalité de la classe ouvrière à prendre et à exercer le pouvoir ELLE- MEME, en accélérant le processus de généralisation de la conscience révolutionnaire, indispensable à cette prise du pouvoir.

A l'opposition des buts et des tâches entre parti bourgeois et parti révolutionnaire, correspond une opposition radicale de moyens d'action, structures et relations avec la masse des travailleurs entre ces mêmes partis.

En ce sens, la conception léniniste du parti, profondément marquée par l'idée jacobiniste bourgeoise, est à rejeter.

Le parti révolutionnaire n'est ni le "représentant", ni "l'état-major", ni "la conscience" de la classe ouvrière. Comme organisation, il n'a ni à diriger la classe, ni à exercer le pouvoir à sa place.

Son rôle est de contribuer à l'auto-organisation de la classe par le développement et la diffusion de la théorie révolutionnaire et la participation quotidienne aux luttes de la classe.

VIIINié par les besoins objectifs de la société, le capitalisme ne peut se survivre que par le renforcement de son appareil policier et militaire: L'ETAT. Le capitalisme d'Etat, absorption de toute la vie sociale pat l'appareil étatique -"le capitaliste idéal" (Engels)- est la réalisation ultime de cette tendance.

IXTous les Etats dits "socialistes", "communistes" ou "en voie vers le socialisme" (URSS, Chine, Cuba, etc...) sont des Etats de NATURE CAPITALISTE, se différenciant des Etats de capitalisme privé par le seul fait que c'est l'Etat et sa bureaucratie qui exercent toutes les fonctions d'exploitation (CAPITALISME D'ETAT).

Ils ont constitué la plus grande mystification de l'histoire du mouvement ouvrier et, avec les "partis communistes" du monde, ils ont été dans les derniers quarante ans la plus pure incarnation de la contre- révolution mondiale.

XDe même que la naissance du capitalisme va de pair avec la formation des nations, 1'élimination des nations va de pair avec l'établissement du socialisme. La prise en mains de 1$ société par le prolétariat international correspond, entre autres, au besoin objectif, créé par le développement des forces productives, du dépassement des cadres nationaux. La révolution ne peut donc remplir ses objectifs qu'à l'échelle internationale.

La théorie du "socialisme en un seul pays" -totalement étrangère au prolétariat- n'a été et ne reste que la couverture démagogique de la contre-révolution du capitalisme d'Etat.

XIDans le cadre historique actuel, la formation de nouvelles nations est totalement réactionnaire. Le monde est partagé en zones d'influence qui correspondent à la domination impérialiste des grandes puissances de l'Est ou de l'Ouest. Les luttes de "libération nationale" sont devenues une des formes de lutte entre ces blocs; un Etat ne peut se libérer d'un bloc sans l'aide de l'autre, sous l'emprise duquel il tombe obligatoirement. Ces guerres nationales, devenues simplement inter-impérialistes, sont aussi anti- prolétariennes que les grandes guerres mondiales. Les travailleurs de ces pays n'y interviennent que comme "chair à canon" des grandes puissances et des partis bourgeois-bureaucratiques nationaux.

Dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux, comme dans tous les pays, c'est LA REVOLUTION PROLETARIENNE qui est à l'ordre du jour: toutes les luttes de caractère national qui placent le prolétariat local aux côtés de sa bourgeoisie et d'un des blocs impérialistes, n'en sont que des DETOURNEMENTS.

C'est pourquoi la seule attitude valable pour les travailleurs amenés à participer à ces guerres, est le DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE: retourner leurs armes contre leurs propres exploiteurs.

XIIDans le capitalisme décadent, toute organisation PERMANENTE DE MASSE du prolétariat est obligatoirement incorporée aux structures étatiques, sous peine d'élimination physique. Dans sa phase de décadence, le capitalisme devient incapable d'octroyer une augmentation durable, donc réelle, de salaires (toute augmentation de salaires est devenue aujourd'hui synonyme de hausse des prix).

C'est pourquoi, organisations PERMANENTES de revendications fondamentalement SALARIALES, les syndicats sont devenus aujourd'hui partie intégrante et indispensable des rouages de l'Etat capitaliste.

Les luttes ouvrières ne sauraient se développer qu'à l'extérieur de ces organismes et contre eux.

Pour les mêmes raisons, toute participation aux élections et au Parlement, loin de mobiliser les masses ouvrières, ne fait que détourner le prolétariat de son activité révolutionnaire et doit être rejetée comme contre-révolutionnaire.

XIIILes tactiques d'alliance avec les fractions de la bourgeoisie ("front populaire*, "front unique", etc...) sous le prétexte du "moindre mal", de "l'anti-fascisme", etc... se sont avérées être le meilleur moyen pour vider les luttes prolétariennes de leur contenu révolutionnaire.

Aujourd'hui plus que jamais, l'autonomie du mouvement ouvrier par rapport à la bourgeoisie et aux bureaucraties est une condition fondamentale du triomphe de la lutte.

* * *Le processus de regroupement du courant révolutionnaire -aujourd'hui engagé- sera produit et facteur actif de la lutte de la classe ouvrière.

* * *[1] Mais, du coup, "la dialectique des idées ne devint que le SIMPLE REFLET CONSCIENT DU MOUVEMENT DIALECTIQUE DU MONDE REEL, et, ce faisant, la dialectique de Hegel fut totalement renversée, ou, plus exactement: elle se tenait sur la tête, on la remit de nouveau sur ses pieds. Et cette dialectique matérialiste, qui était depuis des années notre meilleur instrument de travail et notre arme la plus acérée, fut, chose remarquable, découverte à nouveau non seulement par nous, mais en outre, indépendamment de nous et même de Hegel, par un ouvrier allemand, Joseph Dietzen" (Friedrich En- Gels. "Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande").

[2] La terre est un moyen de production. Comme telle, elle doit être aussi socialisée. Les grandes propriétés doivent être immédiatement collectivisées et gérées par les Conseils Ouvriers agricoles; en aucun cas, elles ne sauraient être partagées en petites propriétés. Les terres des petits paysans propriétaires ne pourront cependant être collectivisées par la force. Seule la persuasion par l'exemple peut être envisagée pour amener ceo derniers à collectiviser leurs terres.

La crise monétaire

- 298 reads

Les périodes de prospérité capitaliste et de calme social ont toujours fait' naître dans le mouvement ouvrier une série de théories sur les possibilités de développement indéfini du capitalisme: d'après ces théories, Marx se serait totalement trompé sur le capitalisme qui devait, selon lui, inévitablement entrer en crise, créant les conditions de l'avènement de la révolution prolétarienne.

A partir de cette position, il est sorti en général trois attitudes selon les époques et les courants.

- 1/ Le réformisme: étant donné que le capitalisme se développait et assurait une amélioration du niveau de vie de la classe ouvrière, on en déduisait que le socialisme ne serait pas le produit d'une révolution violente du prolétariat, mais de l'évolution du capitalisme: on préconisait par conséquent le travail de collaboration des classes avec la bourgeoisie, la voie parlementaire vers le socialisme. Ce fut le cas d'abord de Bernstein à la fin du XIX0 Siècle puis de la majorité de la II° Internationale au début du XX°.

- 2/ Le pessimisme: devant la fermeture de perspectives de crises économiques et 1'"embourgeoisement" de la classe ouvrière, on en arrivait, déçu, à dire que finalement le socialisme n'était qu'un rêve irréalisable, un juste souhait des hommes mais faisant partie du domaine de l’irréel.

- 3/ Le volontarisme: il ne faut pas attendre une crise économique du système pour qu'ait lieu la révolution. Le capitalisme a appris à éviter ses crises, mais il ne peut pas supprimer l'aliénation qu'il engendre. La révolution sera le produit de la révolte des hommes contre cette vie et cette aliénation, indépendamment de toute crise économique. D'ailleurs, de même que Marx se trompait en parlant d'inévitabilité des crises, il se trompait aussi quand il croyait que le prolétariat serait la classe révolutionnaire par, excellence: le capitalisme se développant indéfiniment, le prolétariat devient de plus en plus intégré au système et c'est aux couches sociales marginales que reviendra le rôle révolutionnaire. C'est pourquoi, pour que la révolution se fasse, ce qu'il faut, c'est une bonne organisation bien structurée capable de provoquer l'éclat et de diriger le mouvement (cf. certains anarchistes CNT-FAl) ou bien des "actes exemplaires" (cf. anarchistes, Internationale Situationniste).

Formulées dans des "périodes de prospérité", toutes ces théories ont été démenties à la base par des crises économiques quelques années plus tard: 1914, 1929, 1937, etc...

La crise que subit le capitalisme actuellement vient-elle aussi les démentir, et réaffirmer les perspectives du marxisme scientifique ?

L'IMPORTANCE DU PROBLEME

Il ne s'agit nullement ici de traiter un problème "théorique" en soi, et de spéculer sur la justesse ou la fausseté de quelques raisonnements.

Le problème de l'inévitabilité de la crise du capitalisme est en fait le problème de la révolution elle-même.

1 - LE SOCIALISME SCIENTIFIQUE

La théorie de Marx, le socialisme scientifique, se distingue du socialisme utopique qui le précéda dans l'histoire, par le fait qu'il fonde la possibilité du socialisme sur la nécessité objective de la disparition du capitalisme. Les socialistes utopiques, Owen, Fourier, Saint-Simon, etc... voyaient le socialisme comme le résultat d'un souci général de JUSTICE.

Ils ne comprenaient pas -et ils ne pouvaient pas le comprendre à leur époque- comment cette nouvelle société socialiste se construirait, ni pourquoi, ni par qui. "Ils voudraient améliorer l'existence de tous les membres de la société même des plus privilégiés. C'est pourquoi ils lancent sans cesse leur appel à l'ensemble de la société sans distinction, et même de préférence à la classe dominante" (Manifeste Communiste. 1843).

L'apport fondamental de Marx a été de donner à ce SOUHAIT de nouvelle société un fondement scientifique, en démontrant la NECESSITE de la disparition du capitalisme et de son dépassement par un système qui ne peut être que le socialisme.

Il définit les grands traits caractéristiques de cette nouvelle société, non d'après quelque désir de bonne volonté, mais à partir des conditions précises qui lui donneront naissance: le socialisme sera le fait de la classe ouvrière, du prolétariat, "produit spécifique du capitalisme", classe antagoniste des capitalistes, qui se développe dans la société capitaliste parallèlement aux forces productives, qu'il collectivisera.

Ce passage au socialisme devient une possibilité et une NECESSITE à partir du moment où le capitalisme, paralysé par ses contradictions internes, devient incapable d'assurer le développement nécessaire des forces productives, plongeant alors l'humanité dans la "barbarie" de la misère et de la guerre. Ce qui n'était qu'un "rêve" prend un caractère de NECESSITE.

Le socialisme, comme réalisation, devient quelque chose de fondé qu'il est possible de cerner, d'expliquer et donc de "préparer". La théorie scientifique de Marx donne ainsi au prolétariat un instrument indispensable d'investigation et de recherche pour appréhender la réalité qu'il a pour but de transformer. Et la "PIERRE ANGULAIRE" de cette théorie est l'inévitabilité de cette "paralysie", de cette crise du capitalisme.

C'est dire l'importance du problème de la crise, dès qu'il s'agit de comprendre la réalité.

2 - LA PRISE DE CONSCIENCE DU PROLETARIAT

Le passage à la nouvelle société n'est possible que si les hommes sont conscients et déterminés à le réaliser. "Il n'y a pas de situation sans issue" disait Lénine. Si cette conscience révolutionnaire n'existe pas, la crise au lieu de donner naissance au socialisme jette l'humanité dans la destruction et la guerre (voir la crise de 1929 qui, en l'absence de révolution prolétarienne, aboutit finalement à la II° Guerre Mondiale).

Cependant, cette conscience ne peut ni venir d'une "inspiration providentielle", ni être l'œuvre de quelques "prophètes". Elle ne peut être que le produit d'une situation sociale commune à un ensemble d'hommes, déterminés par les mêmes circonstances à exprimer une même volonté. Et, dans toutes les sociétés jusqu'à présent où la vie de chaque homme tourne essentiellement autour de la lutte pour sa subsistance, ces circonstances ont leur racine dans des facteurs économiques.

C'est pourquoi les groupes d'hommes qui ont été appelés à agir dans l'histoire passée ont été des CLASSES, c'est-à-dire des hommes considérés selon leur fonction dans le système économique. "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes" (Manifeste Communiste. 1848). De même dans la société actuelle, c'est une classe, la classe ouvrière, qui est porteuse du socialisme.

Mais, qu'est-ce qui détermine le prolétariat à se lancer dans la lutte révolutionnaire ? Pourquoi à un moment plus qu'à un autre la révolution devient-elle possible ?

"Quels sont, en termes généraux, les signes caractéristiques d'une situation révolutionnaire ? Nous ne pensons pas nous égarer en indiquant ces trois signes principaux:

- 1) L'impossibilité pour les classes dominantes de maintenir inchangée leur domination; telle ou telle crise dans les "hauteurs", une crise dans la politique de la classe dominante, qui ouvre une brèche à travers laquelle surgissent le mécontentement et la colère des classes opprimées. En général, pour qu'éclate la révolution, il ne suffit pas que "ceux d'en bas ne veuillent plus", mais il faut encore que "ceux d'en- haut ne puissent plus" continuer à vivre comme auparavant.

- 2) Une aggravation de la misère et de la souffrance des classes opprimées supérieure à l'habituel.

- 3) Pour ces raisons, une intensification considérable de l'activité des masses, qui en temps de "paix" se laissent spolier tranquillement, mais qui dans des périodes de troubles sont poussées, aussi bien par toute la situation de crise, QUE PAR CEUX D‘"EN-HAUT" dans une action historique indépendante.

Sans ces changements objectifs, indépendants non seulement de la volonté des différents partis et groupes, mais aussi de celle des différentes classes, la révolution est, en général, impossible. (Lénine. "La Faillite de la Deuxième Internationale").

Or, aussi bien cette "crise dans les hauteurs" que "l'aggravation de la misère et de la souffrance des classes opprimées", sont toujours la manifestation d'une crise dans les infrastructures sociales, c'est-à-dire au niveau de la production économique: une crise économique.

Ainsi donc, la prise de conscience du prolétariat, comme les conditions objectives pour la réalisation de la révolution, dépendent de cette crise de la société qui a obligatoirement ses fondements dans une crise économique. Et cela est fondamental lorsqu'on parle de révolution mondiale (et on ne peut pas parler de révolution socialiste, si on ne parle pas de révolution mondiale; l'exemple de la Russie est là pour le prouver). En effet, à moins de tomber dans une simple rêverie, pour parler de la possibilité d'un soulèvement de la classe ouvrière dans le monde entier, il faut prouver cette possibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir compter sur l'éventualité de la création d'une même situation sociale économique dans tous les pays, situation capable de pousser une même classe économique dans une action commune. Or, cette situation ne peut être autre que celle d'une crise MONDIALE du capitalisme. La révolution aurait beau éclater dans un pays, les travailleurs du reste du monde ne suivraient l'exemple que dans la mesure où la révolution viendrait répondre à leurs inquiétudes et nécessités du moment. L'exemple révolutionnaire n'est contagieux qu'à condition qu'il corresponde à des situations communes.

----------------------------------------------------

Nous ne sommes pas des "mécanicistes" ou des "économicistes simplistes", encore moins des "fatalistes"; ni non plus des gens qui "négligent l'aspect subjectif de la révolution". Nous savons, comme nous l'avons déjà dit, que "CRISE ECONOMIQUE N'IMPLIQUE PAS MECANIQUEMENT REVOLUTION" et nous connaissons, comme tout le monde, l'exemple de la crise de 1929. Nous sommes simplement des gens qui, comme Marx, pensent que le projet révolutionnaire repose sur des bases autrement plus solides que celles d'un simple souhait de "justice" providentielle ou de la volonté d'en finir.

C'est pourquoi, il nous semble fondamental de comprendre la crise dans laquelle est entré le capitalisme et de déterminer son ampleur.

----------------------------------------------------

LA CRISE ECONOMIQUE

Notre but n'est pas de fournir une quantité de statistiques, les unes derrière les autres, mais de montrer quels sont les caractères fondamentaux de la crise pour déterminer s'il s'agit d'une récession passagère ou bien d'une crise profonde du système, annonçant des perspectives révolutionnaires.

Les symptômes...

C'est au début de 1967 qu'il devient clair que quelque chose ne tourne plus rond dans l'économie mondiale. Plus d'un demi-million de chômeurs en Allemagne Occidentale et en Grande-Bretagne. En France le même fléau commence à sévir, l'ascension du chômage est plus lente mais sûre. La hausse des prix devient constante. Aux USA, la production automobile diminue sensiblement, l'inflation commence à devenir l'inquiétude fondamentale du gouvernement, l'appareil de production ne fonctionne plus qu'à 90 % de sa capacité en 1966, ce taux d'utilisation tombe à 85 % aux premiers mois de 1968.

Malgré les tentatives de Marché Commun, Kennedy Round, etc..., les concurrences entre les puissances s'aggravent. En Juin 1967 éclate la guerre du Moyen-Orient, qui permet aux pays arabes de canaliser le mécontentement croissant de la population, à Israël de résorber ses 45000 chômeurs, aux puissances d'écouler des stocks d'armes, à l'URSS d'écouler son pétrole en Grande-Bretagne...

Mais en Octobre 1967, on compte (selon l'Expansion d'oct.67) 6 millions de chômeurs en Occident, et en Novembre la Livre Sterling s'effondre, emportant avec elle les monnaies des pays de la zone de libre-échange et faisant chanceler le Dollar. Fin 1967, les USA prennent des mesures pour freiner l'inflation et le déficit croissant de leur balance des paiements, qui mène à la dévaluation du Dollar. Mais trois mois plus tard, celui-ci se précipite dans une nouvelle crise monétaire.

En France où le chômage n'a cessé de croître et les salaires réels de diminuer, éclate en Mai la plus grande grève de l'histoire. Six mois plus tard, c'est la crise du Franc, et à l'égal de l'Angleterre en 1966, elle est forcée à l"'austérité".

L’année 1969 commence dans un climat d'instabilité où le spectre de la crise et de l'effondrement total plane sur toute la société.

Les crises inter-blocs impérialistes s'aggravent et succèdent aux multiples accords internationaux de toutes sortes. Le "voyage d'amitié" de Nixon en Europe s'accompagne d'une crise franco-britannique, d'un écartèlement du Marché Commun, d'une nouvelle flambée de la guerre du Viêt-Nam, de l'état d'urgence en Egypte, et d'une nouvelle relance du problème de Berlin. Le tout dans une ambiance de course internationale à la hausse du taux d'escompte[1] -ce qui en de telles conditions ne peut pas ne pas rappeler les hausses vertigineuses des taux d'escompte à la veille du krack de 1929.

"Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue" disait Nixon dans son discours d'entrée en fonction comme Président des USA. Son trésorier, David Kennedy, lui, rappelait que la "balance commerciale s'est effondrée jusqu'à être inexistante, sous la pression de l'inflation." La revue économique américaine Fortune, quant à elle, parlait des "difficultés économiques les plus lourdes de conséquence et les plus prolongées depuis la Seconde Guerre."

1 - EST-CE SIMPLEMENT UNE CRISE MONETAIRE ?

Trois grandes crises monétaires en un an.

S'agit-il seulement, comme le prétendent certains économistes bourgeois d'une inadaptation du système monétaire aux besoins de la production ? Et alors suffit-il de refaire une conférence monétaire internationale style Bretton-Woods, pour que tout redevienne normal ?

Leur thèse serait essentiellement celle-ci: le système monétaire international établi à Bretton-Woods à la fin de la Seconde Guerre et dont la base est le Dollar au lieu de l'or, serait devenu inadéquat et ne permettrait plus les échanges (le Dollar n'ayant plus la place internationale qu'il avait à la fin de la Seconde Guerre, et les monnaies d'autres pays s'étant renforcées depuis).

Tout cela est évidemment absurde à la base. La monnaie n'est qu'un moyen d'échange. Comme telle, elle n'est qu'un instrument à un moment donné du processus général de la production, celui de l'échange.

Quand la production marche bien, les échanges se font sans difficultés et cet instrument peut jouer son rôle sans problème. Même quand il n'est pas suffisamment solide (ce qui est le cas de la plupart des monnaies du monde), c'est-à-dire, quand il ne représente pas réellement la valeur qu'il est supposé représenter, le besoin qu'on en a est tel qu'il peut servir à cet échange.

Ce n'est donc pas parce que la monnaie est mauvaise que la production s'effondre, c'est parce que la production menace de s'effondrer que le système monétaire entre en crise. Il est vrai que le système monétaire international est absolument aberrant. La plupart des grandes monnaies ne sont que très partiellement couvertes par des valeurs réelles, en réalité, la plupart des monnaies dans le monde représentent surtout du papier et très peu d'or. Mais ceci n'est pas nouveau- Depuis la 1° Guerre Mondiale, et surtout depuis la crise de 1929, les différents pays ont été obligés, pour faire face aux dépenses grandissantes de leur Etat, de recourir de plus en plus à la planche à billets, c'est-à-dire d'émettre de la monnaie sans couverture réelle.

Il est alors normal qu'à la moindre récession économique, dès que les échanges internationaux connaissent la moindre difficulté, les monnaies, moins demandées, tendent à revenir à leur véritable valeur et donc à dévaluer- Leur faiblesse, qui à un certain moment, a pu être la condition de l'expansion, devient alors un facteur certain de récession.

Mais ce n'est pas dans la faiblesse de la monnaie qu'il faut chercher l'explication de la crise actuelle, cette faiblesse n'étant elle-même qu'un symptôme de la crise au niveau de la production.

Un "nouveau Bretton-Woods", au cas où finalement les puissances finiraient par se mettre d'accord pour le tenir, ne pourrait rien arranger à la crise économique, car il s'attaquerait seulement à une des conséquences de la crise en laissant intactes ses racines profondes.

2 - LES FONDEMENTS DE LA CRISE

- "Il ne faut jamais oublier que la production de cette plus-value (et la reconversion d'une partie de cette plus-value en capital, ou accumulation, fait partie intégrante de cette production de la plus-value) est le but immédiat et le mobile déterminant de la production capitaliste". (Marx. Œuvres. Tome II. Le Capital III Editions de la Pléiade. P. 1025)-

Mais pour pouvoir réaliser cette reconversion de la plus-value "il faut que toute la masse des marchandises, le produit total... se vende" (idem).

D'autre part, cette production doit croître incessamment. "C'est une loi de la production capitaliste qu'impose le bouleversement continuel des méthodes de production, par la dépréciation concomitante du capital existant, la concurrence générale et la nécessité d'améliorer la production et d'en étendre l'échelle, ne fut-ce que pour la maintenir, et sous peine de courir à la ruine" (idem)

Or, alors que la production de la plus-value n'a pour limites "que les forces productives de la société", sa réalisation, la vente de la production est soumise au contraire "à la proportionnalité des branches et au pouvoir de consommation de la société. Mais celui-ci n'est déterminé ni par la force productive absolue, ni par le pouvoir de consommation absolu; il l'est par le pouvoir de consommation qui a pour base des conditions de répartition antagonistes qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans des limites plus ou moins étroites. Il est en outre restreint par le désir d'accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus étendue... Il faut par conséquent, constamment élargir le marché, si bien que ses inter-relations et les conditions qui les règlent prennent de plus en plus la forme d'une loi naturelle indépendante des producteurs et deviennent de plus en plus incontrôlables. Cette contradiction interne tend à être compensée par l'extension du champ extérieur de la production. Mais, plus les forces productives se développent, plus elles entrent en conflit avec les fondements étroits sur lesquels reposent les rapports de consommation" (idem).

C'est là le fondement des grandes crises du capitalisme, en se développant, le capitalisme sature ses marchés et donc la condition de son expansion.

Comment s'en sort-il ? Par une destruction systématique qui ouvre de nouveaux débouchés.

Ainsi, depuis 1914, le capitalisme vit selon le cycle, crise - destruction - reconstruction - crise. La guerre de 1914-1918 vint soulager le capitalisme de la crise qui la précéda (Bilan, 18 millions de morts, 20 millions d'invalides). 1918-1929, reconstruction. 1929-1939, années de crise. "Seule la guerre en débarrassera le monde en 1939-1945".

Dans la période 1929-1939, le capitalisme trouve un moyen pour tenter de pallier à la crise, LA PRODUCTION MASSIVE D'ARMEMENTS (très nette surtout aux USA, en Allemagne et dans les autres pays fascistes). Mais ce n'est qu'un PALLIATIF qui n'éliminera pas (au contraire) la nécessité de la II° Guerre Mondiale. En 1939-1945, la II0 Guerre Mondiale (Bilan, 45 millions de morts, économies européenne et japonaise réduites à néant).

Depuis lors, le capitalisme ne s'est "développé" que grâce à la RECONSTRUCTION des ruines de la guerre, la production effrénée d'armements, l'absorption de quelques secteurs extra-capitalistes (pays sous-développés et secteurs agricoles de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et du Japon).

A ces "soupapes" d'urgence, le capitalisme a ajouté depuis 1945 le maintien de la destruction systématique en entretenant de façon permanente des guerres locales sur des territoires en dispute: Indochine, Corée, Algérie, Viêt-Nam, Biafra, Moyen-Orient.

La crise actuelle du capitalisme marque la fin de la reconstruction, l'essoufflement de la production d'armements, la saturation des marchés mondiaux.

- LA FIN DE LA RECONSTRUCTION

"Au lendemain de la dernière guerre, la reconstruction a contribué au développement de la production. En France, s'y est ajouté le retard pris entre les deux guerres et qu'il fallait combler. Nous avons, certes, retrouvé en 1948 notre niveau de production de 1938, mais celui-ci était inférieur à celui de 1929, à vingt ans de stagnation ont succédé vingt ans d'expansion, qui en sont d'une certaine manière la contrepartie, ce qui peut nous réjouir, mais ne devrait pas nous tourner la tête (...). La reconstruction est achevée et la période de "rattrapage" en un sens close." ("L'Expansion". Octobre 1967."Faut-il avoir peur de la crise ?").

Les pays don~ l'économie avait été détruite pendant la II° Guerre Mondiale ont, non seulement été reconstruits, mais encore leur production a atteint des niveaux qui les obligent aujourd'hui à chercher des débouchés à l'extérieur. Or, ils avaient constitué jusqu'à présent le marché principal de l'économie mondiale.

Ainsi, on voit parallèlement :

- d’un côté la balance commerciale américaine se détériorer progressivement jusqu'à devenir négative en 1968,

- d'un autre côté, les balances commerciales du Japon (1965-66) de la France (1960-61) ce l'Italie (1° Semestre 1968) de la CEE (1967) devenir positives ou presque équilibrées. Mais pas pour longtemps, l'amélioration de ces balances commerciales loin d'annoncer une nouvelle phase d'expansion, marque au contraire la saturation mondiale des marchés, l'accroissement des concurrences inter-impérialistes (c'est le début de la politique "an- ti américaine" de De Gaulle, de la politique d'expansion de M. Sato au Japon), le début de la nouvelle crise.

- L'ESSOUFFLEMENT DE LA PRODUCTION D'ARMEMENTS

La politique de production massive d'armes, ne venant pas encombrer le marché national, a été poussée par le capitalisme jusqu'aux limites extrêmes, Cette production absorbe parfois près de la moitié du budget d'Etat des USA et de l'URSS. Les USA à eux seuls ont dépensé ces sept dernières années 200C milliards de Dollars, soit près de cinq fois le revenu annuel de la France, Ils dépensent actuellement plus de deux milliards de Dollars par mois uniquement pour la guerre du Viêt-Nam. 25 % des exportations françaises sont du matériel de guerre, etc…, etc...

Mais cette production de la destruction, financée par l'Etat est une source incontrôlable de hausse des prix, d'inflation (5 % aux USA en 1968). A partir de certaines limites, elle devient néfaste pour l'économie. Une fois la monnaie en danger, il est nécessaire de réduire cette production d'armements (voir les pressions de certains milieux financiers aux USA en ce sens, la réduction du budget d'armements de la Grande-Bretagne en 1966, de la France en 1968). Cependant, la réduction de la production de guerre est synonyme de récession et de chômage, et ainsi les Etats pour éviter une crise immédiate doivent se priver d'un des principaux facteurs qui a assuré leur expansion jusqu'à présent. Et, cela sans avoir de quoi le remplacer.

- LES MARCHES DU TIERS-MONDE

Quant aux marchés que constituent les pays du tiers-monde, ils sont entièrement saturés. Endettés de façon exorbitante, ces pays connaissent les mêmes difficultés que les grandes puissances : chômage (plus de trois millions de jeunes chômeurs en Inde), récession généralisée dans presque tous les pays d'Amérique Latine.

- LES SECTEURS AGRICOLES

Quant aux secteurs agricoles, dont l'intégration à l'économie capitaliste a été un facteur d'expansion en France, en Italie, en Allemagne, au Japon depuis la 11° Guerre, ils ne peuvent constituer aujourd'hui un marché suffisant pour relancer l'économie. De plus, cette intégration se heurte à des résistances extrêmement violentes que les gouvernements craignent dans la conjoncture sociale actuelle (voir l'opposition au plein Mansholt qui préconise justement cette intégration).

LES FACTEURS QUI ONT ASSURE L'EXPANSION DU CAPITALISME DEPUIS LA II° GUERRE MONDIALE PARVIENNENT AUJOURD'HUI A LEUR EPUISEMENT, et les fameux "boums" (allemands, italiens, etc.) d'après-guerre laissent la place à la récession généralisée: la crise du système monétaire, prélude d'une nouvelle CRISE MONDIALE DU CAPITALISME.

Les solutions apportées par les différents gouvernements (qui se traduisent par 1'"austérité" en Grande-Bretagne et en France en particulier) loin de résoudre le problème ne font que l'aggraver :

- le contrôle des changes ;

- le relèvement du taux d'escompte (8 % en Grande-Bretagne, 6 % en France) ;

- la limitation des crédits bancaires, entraînent la limitation des investissements (récession) et celle des achats à crédit (ce qui réduit la consommation et donc le marché) ;

- la réduction des dépenses de l'Etat (sursis publics, secteur nationalisé, armement, etc...) est la source la plus certaine de la récession ou du moins de l'affaiblissement de l'embauche ;

- la hausse des prix des services publics et la hausse de certains impôts (TVA en France) sont en fait des réductions de salaires, freins à la consommation, freins à l'emploi).

Toutes ces mesures ne sont que des "pataugements" pour mieux s'enfoncer.

LES PERSPECTIVES QU'OUVRE LA CRISE

Au contraire de la crise de 1929, qui éclate juste après l'écrasement du mouvement ouvrier international, la crise actuelle surgit au moment où les travailleurs dans le monde entier, en particulier dans les jeunes générations, se débarrassent des mystifications de la II° Guerre et de celles des bureaucraties staliniennes.

Dans les pays "sous-développés", en particulier en Amérique Latine, les luttes minoritaires de "libération nationale" laissent la place aux luttes de classe. Pour la première fois, tous ces pays connaissent des grandes grèves et des émeutes de caractère ouvrier. Dans les grandes puissances, (en particulier France, Angleterre et Italie) la classe ouvrière se réveille plus forte que jamais.

La perspective qu'ouvre la crise actuelle du capitalisme est celle du pouvoir des Conseils Ouvriers, de la Révolution mondiale.

"N'entendons pas par-là que "l’abondance" fomente les révolutions. Entendons seulement que "l'appauvrissement absolu n’est nullement nécessaire à la naissance de sentiments d’opposition. Pour entrer en révolte, les hommes n'ont pas besoin d‘être réduits à la famine: ils peuvent s'y jeter dès les premiers empiètements sérieux qui menacent leur standard de vie habituel, ou quand leur est interdit l'accès à ce qu'ils considèrent comme leur standard de vie. Mieux les hommes vivent, plus ils trouvent dure la moindre privation, et plus ils se cramponnent au style de vie qui leur est cher. C’est en ce sens ou un tarissement partiel de "1’abondance" régnante peut suffire à pulvériser le consentement qui l'accompagne."

P. Mattick. "Les limites de l’intégration".- 1965.

-----------------------------------------------

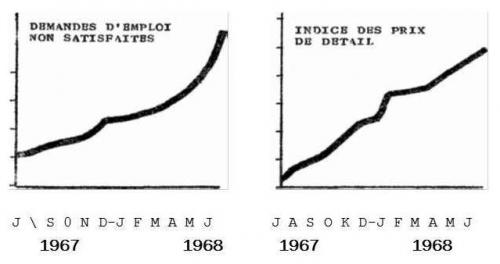

2 graphiques qui tendent à prouver la relation qui existe réellement entre Mai 68 et la situation économique...

[1] La Grande-Bretagne fait passer son taux d'escompte de 7 % à 8 %, taux jamais atteint depuis la II° Guerre Mondiale (à la veille de 1929, il n'était monté pour les USA qu'à 7,6 %). La Suède le fait passer de 5 % à 6 %. La France en est déjà à 5 %.