Revue Internationale 2015

- 1402 reads

Revue Internationale n°155

- 1333 reads

Editorial de la Revue internationale n°155 (été 2015)

- 1392 reads

En ce mi-2015, le centenaire de la Grande Guerre – comme on l’appelle toujours – est derrière nous. Les gerbes de fleurs devant les monuments aux morts se sont fanées depuis bien longtemps, les expositions temporaires dans les mairies sont consignées aux oubliettes, les politiciens ont fait leurs beaux discours hypocrites, et la vie peut reprendre son cours qui passe pour être “normale”.

Mais en 1915, la guerre est tout sauf terminé, au contraire. Plus personne n’a la moindre illusion que les soldats seront rentrés chez eux “avant Noël”. Depuis que l’avance de l’armée allemande a été stoppée sur la Marne en septembre 1914, le conflit s’est enlisé dans une guerre de tranchées. Lors de la deuxième bataille d’Ypres, en avril 1915, les allemands pour la première fois ont lâché des gaz de guerre qui seront bientôt utilisés par les armées des deux côtés. Les morts se comptent déjà par centaines de milliers.

La guerre sera longue, ses souffrances terribles, son coût ruineux. Comment faire accepter l’horreur aux populations qui le subissent ? C’est à cette tâche cynique que s’attèle les bureaux de propagande des différents Etats, et c’est le sujet de notre premier article. En ceci, comme en tant d’autres domaines, 1914 marque l’entrée dans une période charnière qui verra l’installation progressive d’un capitalisme d’Etat omniprésent, comme seule réponse possible à la décadence de sa forme sociale.

Avec 1915 nous commençons à voir aussi les premières signes d’une résistance ouvrière, notamment en Allemagne où la fraction parlementaire du parti socialiste, le SPD, ne vote plus unanimement les crédits de guerre comme il avait fait en août de l’année précédent. Les révolutionnaires Otto Rühle et Karl Liebknecht, qui les premiers ont rompu les rangs pour s’opposer à la guerre, sont rejoints par d’autres. Ce mouvement d’opposition à la guerre, regroupant une poignée de militants des différents pays belligérants, donnera lieu en septembre 1915 à la première conférence de Zimmerwald.

Les groupes qui se réunissaient dans le village suisse de Zimmer

wald étaient loin de présenter un front uni. A côté des bolcheviques révolutionnaires de Lénine, pour qui seule la guerre civile pour le renversement du capitalisme pouvait répondre à la guerre impérialiste, se trouvait un courant – bien plus nombreux – qui espérait encore trouver un terrain d’entente avec les partis socialistes passé à l’ennemi. On appelait ce courant “centriste”, et il allait jouer un rôle important dans les difficultés et dans la défaite de la révolution allemande de 1919. C’est justement le thème d’un texte interne écrit par Marc Chirik en décembre 1984 dont nous publions ici de larges extraits. L’USPD centriste n’est plus, mais on aurait tort de penser que le centrisme comme type de comportement politique n’ait disparu pour autant ; bien au contraire, comme le montre ce texte, il est même particulièrement caractéristique de la décadence du capitalisme.

Pour conclure, nous publions également dans la Revue Internationale n° 155 [2] un nouvel article dans notre série sur la lutte des classes en Afrique, en particulier ici en Afrique du Sud. Celui-ci traite de la période sombre qui va de la Deuxième Guerre mondiale à la reprise mondiale des luttes à la fin des années 1960 ; malgré la division imposée par le régime d’apartheid, il montre que la lutte ouvrière a bien survécu, et qu’elle est très loin de se résumer à un soutien accessoire au mouvement nationaliste dirigé par l’ANC de Nelson Mandela.

CCI, juillet 2015

Naissance de la démocratie totalitaire

- 5949 reads

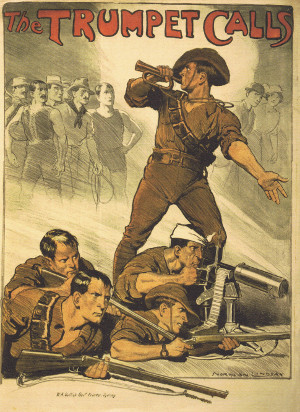

La Propagande pendant la Première Guerre mondiale

"La manipulation habile et consciente des habitudes et des opinions des masses est une composante majeure de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme secret de la société constituent un gouvernement invisible qui est la véritable puissance dirigeante de notre société." Edward Bernays, Propaganda, 1928 1

Ce n'est pas au cours de la Première Guerre mondiale qu'a été inventée la propagande. Lorsqu’on admire les bas-reliefs sculptés sur les escaliers monumentaux de Persépolis, où les peuples en ligne apportent leur tribut et déposent les produits de l'Empire au pied du grand Roi Darius, ou les hauts faits des Pharaons immortalisés dans la pierre de Louxor, ou encore la Galerie des Glaces du château de Versailles, ce sont des œuvres de propagande que nous regardons, ayant pour but de communiquer la puissance et la légitimité du monarque à ses sujets. La mise en scène de la parade des troupes impériales à Persépolis aurait été tout-à-fait parlante pour l’Empire britannique du 19e siècle qui organisait lui-même des défilés immenses et colorés exhibant sa puissance militaire lors des Durbars de Delhi à l'occasion de grandes festivités royales.

Mais si en 1914 la propagande n’était pas quelque chose de nouveau, la guerre en transforma profondément la forme et la signification. Au cours des années qui suivirent la guerre, le terme "propagande" devint synonyme d'écœurement, signifiant la manipulation malhonnête ou la fabrication de l’information par l’État . 2 À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l’expérience du régime nazi et de la Russie stalinienne, la propagande prit une connotation encore plus sinistre : omniprésente à l‘exclusion de toute autre source d’information, envahissant tous les recoins de la vie privée, la propagande finit par se présenter comme une sorte de lavage de cerveau. Mais, en réalité, l’Allemagne nazie et la Russie stalinienne n’étaient que des caricatures grossières de l’appareil de propagande omniprésent mis en place dans les démocraties occidentales après 1918 qui développaient de façon de plus en plus sophistiquée les techniques qui avaient été mises en œuvre à grande échelle pendant la guerre. Lorsque Edward Bernays 3 dont nous avons cité le travail précurseur sur la propagande au début de cet article, quitta le US Comittee on Public Information ("Comité américain pour l’information publique" - en réalité le bureau gouvernemental pour la propagande guerrière) à la fin de la guerre, il s’établit à son compte comme consultant pour l’industrie privée, non en propagande mais en "relations publiques" - une terminologie qu’il inventa lui-même. C’était une décision délibérée et consciente : déjà à cette époque, Bernays savait que le terme "propagande" était entaché de façon indélébile aux yeux de l’opinion publique de la marque du "mensonge".

La Première Guerre mondiale a marqué le moment où l’État capitaliste prit pour la première fois le contrôle massif et totalitaire de l’information, à travers la propagande et la censure, dans un but unique : la victoire dans la guerre totale. Comme dans tous les autres aspects de la vie sociale – l’organisation de la production et des finances, le contrôle social de la population et, en particulier, de la classe ouvrière, la transformation de la démocratie parlementaire composée d’intérêts bourgeois divergents en une coquille vide – la Première Guerre mondiale marqua le début de l’absorption et du contrôle de la pensée et de l’action sociales. Après 1918, les hommes qui, comme Bernays, avaient travaillé pour les ministères de la propagande pendant la guerre, ont été employés dans l’industrie privée comme responsables des "public relations", consultants en publicité, experts en "communication" comme on les appelle aujourd’hui. Ceci ne voulait pas dire que l'État n'était plus impliqué, au contraire, le processus initié pendant la guerre d’une osmose constante entre l’État et l’industrie privée s’est poursuivi. La propagande ne s’en est pas allée mais elle a disparu : elle est devenue une partie si omniprésente et si normale de la vie quotidienne qu’elle est devenue invisible, un des éléments les plus insidieux et les plus puissants de la "démocratie totalitaire" d’aujourd’hui. Lorsque George Orwell écrivit son grand et alarmant roman, 1984 (écrit en 1948 d’où son titre), il imaginait un avenir dans lequel tous les citoyens auraient l’obligation d’installer chez eux un écran au moyen duquel ils seraient tous soumis à la propagande étatique : soixante ans plus tard, les gens achètent eux-mêmes leur télévision et se divertissent de leur propre chef avec des produits dont la sophistication éclipse le "Ministère de la Vérité" de Big Brother. 4

L'arrivée de la guerre posait aux classes dominantes un problème sans précédent au niveau historique, bien que ce soit de façon progressive que toutes les implications en sont apparues, avec la progression de la guerre elle-même. D'abord, c'était une guerre totale qui impliquait d'immenses masses de troupes : jamais auparavant il n'y avait eu une telle proportion de la population masculine sous les armes. Deuxièmement et, en partie, comme conséquence, la guerre incorporait toute la population civile à la production de fournitures militaires, directement pour l'offensive (canons, fusils, munitions, etc.) ainsi que pour l'équipement (uniformes, approvisionnement alimentaire, transports). La masse des hommes étaient appelée pour le front ; les masses des femmes travaillaient dans les usines et les hôpitaux. Il fallait aussi financer la guerre ; c'était impossible de prélever des montants aussi énormes à travers les impôts et une préoccupation majeure de la propagande étatique était de faire appel aux économies de la nation en vendant des bons de la défense nationale. Parce que toute la population devait participer directement à la guerre, toute la population devait être convaincue que la guerre était juste et nécessaire et ce n'était pas quelque chose qui était simplement donné d'avance :

"Les résistances psychologiques à la guerre dans les nations modernes sont si grandes que chaque guerre doit apparaître comme une guerre de défense contre un agresseur menaçant et meurtrier. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur ceux que le public doit haïr. Il ne faut pas que la guerre ait pour cause un système mondial d'affaires internationales ni la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes, mais la rapacité de l'ennemi. Culpabilité et innocence doivent être géographiquement établies et toute la culpabilité doit se trouver de l'autre côté de la frontière. Si la propagande veut mobiliser toute la haine des populations, elle doit veiller à ce que toutes les idées qui circulent fassent porter l'unique responsabilité sur l'ennemi. Des variations de ce thème peuvent être permises dans certaines circonstances que nous chercherons à spécifier, mais ce thème doit toujours être le schéma dominant.

Les gouvernements d'Europe occidentale ne peuvent jamais être tout-à-fait certains que le prolétariat existant dans leurs frontières et sous leur autorité qui a une conscience de classe se ralliera à leur clairon guerrier." 5

La propagande communiste et la propagande capitaliste

Etymologiquement, le terme propagande signifie ce qui doit être propagé, diffusé, du latin propagare : propager. Il fut utilisé en particulier par un organisme de l'église catholique créé en 1622 : la Congregatio de Propaganda Fide ("Congrégation de la Propagation de la Foi"). À la fin du 18e siècle, avec les révolutions bourgeoises, le terme commença à être également utilisé pour la propagande d'activités laïques, en particulier pour la diffusion d'idées politiques. Dans Que faire ?, Lénine citant Plekhanov écrivait que : "Le propagandiste inculque beaucoup d'idées à une seule personne ou un petit nombre de personnes ; l'agitateur n'inculque qu'une seule idée ou qu'un petit nombre d'idées ; en revanche il les inculque à toute une masse de personnes."

Dans son texte de 1897, "Les tâches des social-démocrates russes", Lénine insistait sur l'importance d' "une activité de propagande visant à faire connaître la doctrine du socialisme scientifique, (à) diffuser parmi les ouvriers une conception juste du régime économique et social actuel, des fondements et du développement de ce régime, des différentes classes de la société russe, de leurs rapports, de la lutte de ces classes entre elles, (…) une conception juste de la tâche historique de la social-démocratie internationale". Lénine insiste encore et encore sur la nécessité d'éduquer des ouvriers conscients ("Lettre à l'Union du Nord du POSDR", 1902) et, pour ce faire, les propagandistes doivent en premier lieu s'éduquer eux-mêmes, ils doivent lire, étudier, acquérir de l'expérience ("Lettre à un camarade sur nos tâches d'organisation", septembre 1902) , il insiste sur le fait que les socialistes se considèrent comme les héritiers du meilleur de la culture passée ("Quel héritage renions-nous ?", 1897). Pour les communistes, la propagande c'est donc l'éducation, le développement de la conscience et de l'esprit critique qui sont inséparables d'un effort volontaire et conscient de la part des ouvriers eux-mêmes pour acquérir cette conscience.

En comparaison, Bernays écrit : "La machine à vapeur, la presse multiple et l'école publique, ce trio de la révolution industrielle, ont ôté le pouvoir aux rois et l'ont donné au peuple. En fait le peuple a gagné le pouvoir que le roi a perdu. Car le pouvoir économique tend à venir après le pouvoir politique ; et l'histoire de la révolution industrielle montre comment ce pouvoir est passé du roi et de l'aristocratie à la bourgeoisie. Le suffrage universel a renforcé cette tendance et, finalement, même la bourgeoisie a peur face au peuple. Car les masses ont promis de devenir les rois.

Aujourd'hui cependant, une réaction est née dans la minorité qui a découvert un moyen puissant pour influencer les majorités. On a ainsi pu façonner l'esprit des masses qui jetteront leur force nouvellement gagnée dans la direction désirée. (…) L'alphabétisation universelle était supposée éduquer le commun des mortels pour qu'il sache contrôler son environnement. Une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait un esprit apte à diriger. Ainsi parlait la doctrine démocratique. Mais au lieu d'un esprit, l'alphabétisation universelle leur a donné des tampons pré-encrés de slogans publicitaires, d'éditoriaux, de données scientifiques publiées, de trivialités des tabloïds et de platitudes historiques, mais rien d'une pensée originale. Le tampon de chacun est le duplicata de millions d'autres de sorte que, quand ces millions sont exposés aux mêmes stimulations, ils reçoivent tous des empreintes identiques. (…)

En réalité, la pratique de la propagande depuis la guerre a pris des formes très différentes de celles qui prévalaient il y a vingt ans. Cette nouvelle technique peut avec justesse être qualifiée de nouvelle propagande.

Elle prend en considération non seulement l'individu, ni même l'esprit de masse seul, mais aussi, et en particulier, l'anatomie de la société, avec ses formations de groupes et de loyautés emboitées. Elle voit l'individu non seulement comme une cellule de l'organisme social mais comme une cellule organisée en une unité sociale. Touche un nerf à un point particulier et tu reçois une réponse automatique de certains membres spécifiques de l'organisme." 6

Bernays a été profondément impressionné par les théories de Freud, en particulier son œuvre Massenpsychologie und Ich-Analyse ("Psychologie des masses et analyse du moi") ; loin de chercher à éduquer et développer l'esprit conscient, il considérait que le travail du propagandiste était de manipuler l'inconscient. "Trotter et Le Bon, écrit-il, ont conclu que l'esprit de groupe ne pense pas dans le sens strict du terme. À la place des pensées, il a des impulsions, des habitudes et des émotions." Par conséquent, "si nous comprenons le mécanisme et les motivations de l'esprit de groupe, n'est-il pas possible de contrôler et d'enrégimenter les masses selon notre volonté sans qu'elles le sachent ?" 7 Au nom de qui une telle manipulation doit-elle être entreprise ? Bernays utilise l'expression "gouvernement invisible" et il est clair qu'il se réfère ici à la grande bourgeoisie ou même à ses échelons supérieurs : "Le gouvernement invisible tend à être concentré entre les mains de quelques-uns à cause de la dépense engendrée par la manipulation de la machine sociale qui contrôle les opinions et les habitudes des masses. Faire de la publicité à une échelle qui atteint des millions de personnes est coûteux. Atteindre et persuader les dirigeants qui dictent les pensées et les actes du public est également coûteux." 8

S'organiser pour la guerre

Le livre de Bernays a été écrit en 1928 et se base en grande partie sur son travail de propagandiste pendant la guerre. Mais en août 1914 ceci appartenait encore au futur. Les gouvernements européens étaient depuis longtemps habitués à manipuler la presse en lui fournissant des histoires et même des articles complets, mais maintenant, cela devait être organisé – comme la guerre elle-même – à une échelle industrielle : le but, comme l'écrivit le général allemand Ludendorff était de "façonner l'opinion publique sans le montrer". 9

Il y a une différence frappante entre la démarche adoptée par les puissances continentales et celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Sur le continent, la propagande était d'abord et avant tout une affaire militaire. L'Autriche fut la plus rapide à réagir : le 28 juillet 1914, alors que la guerre était encore un conflit localisé entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois, le KuK KriegsPressequartier ("Bureau de la presse de guerre impériale et royale") fut créé comme division du haut commandement de l'armée. En Allemagne, le contrôle de la propagande fut divisé au départ entre le Bureau de presse de l'État-major de l'armée et le Nachrichtenabteilung (Service des nouvelles) du Ministère des affaires étrangères qui se limitait à l'organisation de la propagande envers les pays neutres ; en 1917, les militaires créèrent le Deutsche Kriegsnachrichtendienst ("Service allemand des nouvelles de guerre") qui garda le contrôle de la propagande jusqu'à la fin. 10 En France, une Section d'information publiant des bulletins militaires et plus tard des articles fut mise en place en octobre 1914 comme division du renseignement militaire. Sous le général Nivelle, elle devint le Service d'Information pour les armées et c'est cette organisation qui accréditait les journalistes pour le front. Le Ministère des Affaires étrangères avait son propre Bureau de presse et de l'Information et ce n'est qu'en 1916 que les deux fusionnèrent en une Maison de la Presse unique.

La Grande-Bretagne, avec ses 150 ans d'expérience à la tête d'un vaste empire à partir de la population d'une petite île, était à la fois plus informelle et plus secrète. Le War Propaganda Bureau (Bureau de la Propagande de guerre) créé en 1914 n'était pas dirigé par les militaires mais par le politicien libéral Charles Masterman. Il ne fut jamais connu sous ce nom mais simplement sous celui de Wellington House, un immeuble qui abritait la National Insurance Commission que le Bureau de la Propagande utilisait comme façade. Au moins au début11 Masterman se concentra sur la coordination du travail d'auteurs connus comme John Buchan et HG Wells et les publications du Bureau étaient impressionnantes : en 1915, il avait imprimé 2,5 millions de livres et envoyait régulièrement des newsletters à 360 journaux américains. 12 A la fin de la guerre, la propagande britannique était entre les mains de deux magnats de la presse : Lord Northcliffe (propriétaire du Daily Mail et du Daily Mirror) était chargé de la propagande britannique d'abord aux États-Unis puis dans les pays ennemis, tandis que Max Aitken, plus tard Lord Beaverbrook, avait la responsabilité d'un véritable Ministère de l'Information qui devait remplacer le Bureau de la Propagande. Lloyd George, premier ministre britannique pendant la guerre, répondit aux protestations face à l'influence excessive qui était ainsi laissée aux barons de la presse, qu' "il avait pensé que seuls des hommes de presse pouvaient faire le travail" – selon Lasswell ; celui-ci poursuit en remarquant que "les journalistes gagnent leur vie en racontant leurs histoires dans un style bref et précis. Ils savent comment atteindre l'homme de la rue et utiliser son vocabulaire, ses préjugés et ses enthousiasmes (…), ils ne sont pas gênés par ce que le Dr Johnson a appelé ‘des scrupules inutiles’. Ils ressentent les mots, les états d'esprit et ils savent que le public n'est pas convaincu seulement par la logique mais qu'il est séduit par les histoires."13

Quand les Etats-Unis entrèrent en guerre en 1917, leur propagande prit immédiatement un caractère industriel, typique du génie logistique du pays. Selon George Creel qui dirigeait le Committee on Public Information, "une trentaine de livrets furent publiés en plusieurs langues, 75 millions d'exemplaires circulèrent en Amérique et des millions d'autres à l'étranger (…). Les Four-Minute Men 14 dirigeaient le service volontaire de 75 000 orateurs qui opéraient dans 5 200 communautés ; ils atteignirent un total de 775 190 discours 15 (…) ; ils utilisèrent 1 438 dessins préparés par les volontaires pour produire des affiches, affichettes de fenêtre et autres (…). Les films avaient beaucoup de succès commercial en Amérique et étaient efficaces à l'étranger, comme les Pershing's Crusaders ("Les croisés du Général Pershing"), l'American Answer ("La réponse de l'Amérique") et Under 4 Flags ("Sous 4 drapeaux"), etc." 16

La mention de volontaires est significative de la symbiose grandissante entre l'appareil d'État et la société civile qui caractérise le capitalisme d'État démocratique : ainsi l'Allemagne avait-elle sa "Ligue pangermanique" et son "Parti de la Patrie", la Grande-Bretagne son "Conseil des Sujets britanniques loyaux de l'Union de l'Empire britannique", et l'Amérique sa "Ligue patriotique américaine" et son "Ordre patriotique des Fils de l'Amérique" (qui étaient essentiellement des groupes d'auto-défense).

A une échelle plus vaste, l'industrie cinématographique 17 participait à la fois de façon indépendante et sous les auspices du gouvernement ainsi que dans un mélange moins formel des deux. En Grande-Bretagne, le Comité de recrutement parlementaire – qui n'était pas une agence gouvernementale au sens strict mais plutôt un groupement informel de députés – commissionna le film de recrutement You ! en 1915. D'autre part, le premier long métrage de guerre – The Battle of the Somme, 1916 – fut produit par un cartel industriel, le Comité britannique pour les films de guerre, qui paya pour avoir l'autorisation de filmer sur le front et vendit le film au gouvernement. Vers la fin de la guerre en 1917, Ludendorff créa le Universum-Film-AG (connu comme Ufa) dans le but d' "instruction patriotique" ; il était financé en commun par l'État et l'industrie privée et devait, après la guerre, devenir la plus importante compagnie cinématographique privée d'Europe. 18

Pour terminer sur une note technique : peut-être que le plus grand prix gagné grâce à la propagande de guerre fut le soutien des État-Unis. La Grande-Bretagne disposait d'un avantage immense ; dès le début de la guerre la Royal Navy avait coupé le câble transatlantique sous-marin de l'Allemagne et, à partir de ce moment-là, les communications entre l'Europe et l'Amérique ne pouvaient passer que par Londres. L'Allemagne tenta de répondre en utilisant le premier transmetteur radio du monde installé à Nauen mais c'était avant que la radio soit devenue un moyen de communication de masse et son impact resta marginal.

Le but de la propagande

Quel était le but de la propagande ? Sur le plan général, la propagande visait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant : regrouper toutes les énergies matérielles, physiques et psychologiques de la nation et les orienter dans un but unique – la défaite écrasante de l'ennemi.

La propagande directement orientée vers les troupes combattantes était relativement limitée. Cela peut sembler paradoxal mais cela révèle une certaine réalité au fondement de toute propagande : bien que son thème sous-jacent soit un mensonge – l'idée que la nation est unie, surtout les classes sociales, et que tous ont un intérêt commun à la défendre – elle perd de son efficacité quand elle diverge trop de la réalité vécue par ceux qu'elle cherche à influencer. 19

Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes au front raillaient généralement la propagande qui leur était destinée et réussirent à produire leur propre "presse" qui caricaturait la presse jaune qui leur était délivrée dans les tranchées : les Britanniques avaient le Wipers Times 20, les Français avaient Le Rire aux Éclats, Le Poilu et Le Crapouillot. Les troupes allemandes ne croyaient pas non plus à la propagande : en juillet 1915, un régiment saxon à Ypres envoya un message à la ligne britannique leur demandant : "Envoyez-nous un journal anglais pour que nous puissions connaître la vérité".

La propagande était également destinée aux troupes ennemies, les Français et les Britanniques notamment utilisant l'avantage de vents d'Ouest dominants pour envoyer des ballons et lancer des tracts sur l'Allemagne. Il y a peu de preuves que cela ait eu beaucoup d'effet.

La principale cible de la propagande était donc le front intérieur et non les troupes combattantes, et nous pouvons distinguer plusieurs buts dont l'importance varie selon les circonstances spécifiques de chaque pays. Trois ressortent en particulier :

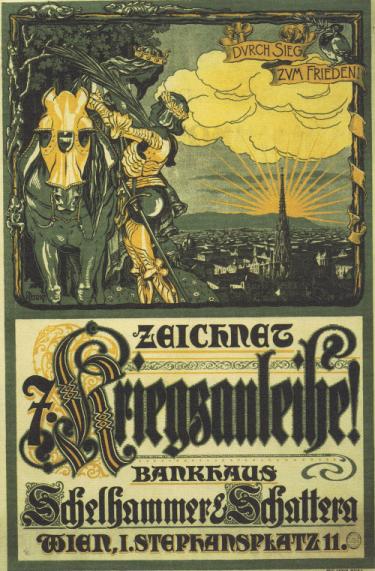

- Le financement de la guerre. Dès le début, il était évident que le budget normal ne couvrirait pas les coûts du conflit qui augmentèrent dramatiquement au cours de la guerre. La solution était de faire appel aux économies accumulées de la nation au moyen des emprunts de guerre qui restaient volontaires, même dans les régimes autocratiques. 21

- Le recrutement pour les forces armées. Pour les puissances du continent européen où le service militaire obligatoire existait depuis longtemps 22, la question du recrutement ne se posait pas vraiment. Dans l'Empire britannique et aux Etats-Unis, il en allait différemment : la Grande-Bretagne n'introduisit la conscription qu'en 1916, le Canada en 1917, tandis qu'en Australie, deux referendums à ce sujet furent rejetés et le pays compta entièrement sur les volontaires ; aux Etats-Unis, un projet de loi était prêt dès que le pays entra en guerre mais le manque d'enthousiasme pour la guerre dans la population était tel que le gouvernement dut en fait "recruter" des américains pour soutenir le projet.

- Le soutien à l'industrie et à l'agriculture. La totalité de l'appareil productif de la nation doit constamment fonctionner à son plus haut rendement et être totalement orienté vers des buts militaires. Inévitablement, cela signifie l'austérité pour la population en général mais cela signifie aussi un grand bouleversement dans l'organisation de l'industrie et de l'agriculture : les hommes sur le front doivent être remplacés dans les champs et dans les usines par les femmes.

Voilà pour le front intérieur. Mais qu'en est-il pour l'étranger ? La guerre de 1914-18 fut pour la première fois dans l'histoire une guerre véritablement mondiale et de ce fait, l'attitude adoptée par les puissances neutres pouvaient avoir une importance critique. La question se posa immédiatement avec le blocus économique britannique de la côte allemande, imposé à tous les navires y compris ceux des puissances neutres : quelle attitude envers cette claire violation des accords internationaux sur la liberté des mers les gouvernements neutres allaient-ils adopter ? Mais l'effort de loin le plus important envers les États neutres fut, de la part des deux côtés, d'amener les Etats-Unis – seule grande puissance industrielle à ne pas s'être impliquée dès le début dans le conflit – à s'engager. L'intervention de l'Amérique au nom de l'Entente n'était absolument pas un résultat donné d'avance : elle pouvait rester neutre et ramasser les morceaux une fois que les Européens se seraient battus jusqu'à l'épuisement ; si elle entrait en guerre, elle pouvait tout aussi bien le faire dans le camp allemand : la Grande-Bretagne était son principal rival commercial et impérial et une vieille antipathie historique existait avec la Grande-Bretagne, remontant à la révolution américaine et à la guerre de 1812 entre les deux pays.

Les ressorts de la propagande

Les objectifs de la propagande que nous venons de présenter sont, en eux-mêmes, rationnels ou, du moins, accessibles à l'analyse rationnelle. Mais ceci ne répond pas à la question que la vaste masse de la population pourrait bien s’être posée : pourquoi devons-nous combattre ? Pourquoi la guerre ? Bref, pourquoi la propagande est-elle nécessaire ? Comment persuader des millions d'hommes de se lancer dans ce maelström de meurtre qu'était le front occidental, année après année ? Comment amener des millions de civils à accepter la boucherie de fils, de frères, de maris, l'épuisement physique du travail à l'usine, les privations du rationnement ?

Le raisonnement des sociétés précapitalistes ne s'applique plus. Comme le souligne Lasswell : "Les liens de loyauté et d'affection personnelles qui attachaient l'homme à son chef étaient dissous depuis longtemps. La monarchie et le privilège de classe avaient rendu l'âme ; l'idolâtrie de l'individu passe pour la religion officielle de la démocratie. C'est un monde atomisé…" 23 Mais le capitalisme n'est pas seulement l'atomisation de l'individu, il a aussi fait naître une classe sociale opposée à la guerre de façon inhérente et capable de renverser l'ordre existant, une classe révolutionnaire différente de toutes les autres parce que sa force politique se fonde sur sa conscience et sa compréhension. C'est une classe que le capitalisme lui-même a été forcé d'éduquer pour qu'elle remplisse son rôle dans le processus de production. Comment s'adresser alors à une classe ouvrière éduquée et formée au débat politique ?

Dans ces conditions, la propagande "est une concession à la rationalité du monde moderne. Un monde instruit, un monde éduqué préfère se développer sur la base d'arguments et d'informations (…) Tout un appareil d'érudition diffusée popularise les symboles et les formes d'appel pseudo-rationnel : le loup de la propagande n'hésite pas à s'habiller en peau de mouton. Tous les hommes éloquents de l'époque – les écrivains, les reporters, les éditeurs, les prêcheurs, les conférenciers, les professeurs, les politiciens – sont mis au service de la propagande et amplifient la voix du maître. Tout est conduit avec le décorum et l'habillage de l'intelligence car c'est une époque rationnelle qui demande que la viande crue soit cuite et garnie par des chefs adroits et compétents". Les masses doivent être gavées d'une émotion inavouable, qui devra donc être savamment cuite et garnie : "Une flamme nouvelle doit étouffer le chancre du désaccord et renforcer l'acier de l'enthousiasme belliqueux." 24

En un sens nous pouvons dire que le problème auquel était confrontée la classe dominante en 1914 était celle de perspectives différentes pour l'avenir : jusqu'à 1914, la Deuxième Internationale avait répété sans cesse, dans les termes les plus solennels, que la guerre qu'elle voyait à juste titre comme imminente serait menée dans l'intérêt de la classe capitaliste et avait appelé la classe ouvrière internationale à s'y opposer par la perspective de la révolution ou, au moins, par la lutte de classe massive et internationale 25 ; pour la classe dominante, la véritable perspective de la guerre, celle d'un épouvantable carnage en défense des intérêts d'une petite classe d'exploiteurs devait à tout prix être cachée. L'État bourgeois devait s'assurer du monopole de la propagande en brisant ou en séduisant les organisations qui exprimaient la perspective de la classe ouvrière et, en même temps, cacher sa propre perspective derrière l'illusion que la conquête de l'ennemi ouvrirait une nouvelle période de paix et de prospérité – un "nouvel ordre mondial" comme l'a dit George Bush dans le passé.

Ceci introduit deux aspects fondamentaux de la propagande de guerre : les "buts de guerre" et la haine de l'ennemi. Les deux sont étroitement liés : "Pour mobiliser la haine de la population contre l'ennemi, représenter la nation adverse comme un agresseur menaçant et meurtrier (…). C'est à travers l'élaboration des buts de guerre que le rôle d'obstruction de l'ennemi devient particulièrement évident. Représenter la nation adverse comme satanique : elle viole tous les standards moraux (les mœurs) du groupe et est une insulte à son estime de soi. Le maintien de la haine dépend du fait de compléter les représentations de l'ennemi menaçant, obstructeur, satanique, par l'assurance de la victoire finale." 26

Déjà avant la guerre, tout un travail avait été mené par des psychologues sur l'existence et la nature de ce que Gustave Le Bon 27 a appelé l'esprit de groupe, forme d'inconscient collectif formé par "la foule" dans le sens de la masse anonyme d'individus atomisés, coupés des obligations et des liens sociaux, qui est caractéristique de la société capitaliste, en particulier de la petite bourgeoisie.

Lasswell commente que "Toutes les écoles de pensée psychologique semblent être d'accord (…) sur le fait que la guerre est un type d'influence qui a de grandes capacités de libération des impulsions réprimées et autorise leur manifestation externe de façon directe. Il y a donc un consensus général selon lequel la propagande peut compter sur des alliés très primitifs et puissants pour mobiliser ses sujets dans la haine guerrière de l'ennemi". Il cite également John A Hobson, The psychology of jingoism (1900), 28 qui parle d' "un patriotisme grossier, nourri par les rumeurs les plus sauvages et les appels les plus violents à la haine et au désir animal de sang [qui] passe par contagion rapide dans la vie des foules des villes et se rend partout attractif par la satisfaction qu'il accorde aux désirs insatiables et sensationnels. C'est moins le sentiment sauvage de sa participation personnelle à la mêlée que le sentiment d'une imagination névrotique qui marque le Jingoisme." 29

Néanmoins, il y a ici une certaine contradiction. Le capitalisme, comme l'a dit Rosa Luxemburg, aime se présenter et, en fait, a une image de lui-même comme étant civilisé 30 ; cependant sous la surface gît un volcan bouillonnant de haine et de violence qui finalement explose ouvertement – ou est mis en action par la classe dominante. La question subsiste : cette violence est-elle un retour à des instincts primaires agressifs ou est-elle causée par la nature névrotique, antihumaine de la société capitaliste ? Il est certain que les êtres humains ont des instincts agressifs, asociaux comme ils ont des instincts sociaux. Cependant, il y a une différence fondamentale entre la vie sociale des sociétés archaïques et celle du capitalisme. Dans les premières, l'agression est contenue et régulée par l'ensemble du réseau d'interactions et d'obligations sociales en dehors desquelles la vie n'est pas seulement impossible mais même inimaginable. Dans le capitalisme, la tendance est au détachement de l'individu de tous les liens et de toutes les responsabilités sociales. 31 D'où un immense appauvrissement émotionnel et un manque de résistance aux instincts antisociaux.

Un élément important dans la culture de la haine dans la société capitaliste est la conscience coupable. Celle-ci n’est pas née avec le capitalisme : au contraire, si nous suivons le raisonnement de Freud elle est un acquis très ancien de la vie culturelle de l’homme. La capacité des êtres humains de réfléchir et de choisir entre deux actions différentes les met devant le bien et le mal, et donc des conflits moraux. Une conséquence de cette liberté même est le sentiment de culpabilité, qui est un produit de la culture avec sa source dans la capacité de réfléchir mais qui reste néanmoins en grande partie inconsciente et donc susceptible de manipulation. Un des moyens par lesquels l’inconscient gère la culpabilité est à travers la projection : le sentiment de culpabilité est projeté sur "l’autre". La haine de soi de la conscience coupable est soulagée par la projection vers l’extérieur, contre ceux qui souffrent de l’injustice et qui sont donc la cause du sentiment coupable. On pourrait objecter que le capitalisme n'est pas la première société dans laquelle le meurtre, l'exploitation et l'oppression ont existé – et c'est évidemment juste. La différence avec toutes les sociétés précédentes, c'est que le capitalisme prétend être basé sur "les droits de l'homme" : quand Genghis Khan massacrait la population de Khorasan, il ne prétendait pas le faire pour leur bien. Les peuples opprimés, asservis, exploités du capitalisme impérialiste pèsent sur la conscience de la société bourgeoise quelles que soient les auto-justifications (habituellement soutenues par l'église) qu'il peut inventer pour lui-même. Avant la Première Guerre mondiale, la haine de la société bourgeoise était dirigée logiquement contre les secteurs les plus opprimés de la société : c’est ainsi que les prédécesseurs des images haineuses de l’Allemand se trouvent dans les caricatures des Irlandais en Grande-Bretagne, ou des Noirs aux États-Unis, en particulier.

La haine de l'ennemi est bien plus efficace si elle peut être combinée à la conviction de sa propre vertu. Haine et humanitarisme sont donc de bons compagnons en temps de guerre.

Il est frappant que les régimes autocratiques plus arriérés d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ne furent pas capables de manier ces outils avec le succès et la sophistication de la Grande-Bretagne, de la France puis, plus tard, de l'Amérique. La plus caricaturale à cet égard est l'Autriche-Hongrie, empire multi-ethnique tentaculaire, en grande partie composé de minorités contaminées par un nationalisme indiscipliné. Sa caste dominante, aristocratique et semi-féodale, coupée des aspirations de sa population, n'avait rien de l'absence de scrupules versatile d'un Poincaré, d'un Clémenceau ou d'un Lloyd George. Sa vision sociale était limitée au cercle de Vienne, ville multiculturelle dont Stefan Zweig pouvait écrire que "la vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque bourgeois de cette ville recevait d'elle une éducation à ce cosmopolitisme qui répudiait tout nationalisme étroit, qui l'élevait à la dignité de citoyen du monde." Il n'est pas étonnant que dans la propagande austro-hongroise soient combinés une imagerie médiévale et un style art nouveau : St George écrasant un ennemi incarné par un dragon anonyme et mythique ; ou un beau prince portant une armure étincelante et escortant sa dame vers le royaume lumineux de la paix (les deux affiches visent les emprunts de guerre).32

Malgré tout son autoritarisme prussien brutal, la caste aristocratique allemande conservait encore un certain sens de Noblesse oblige, au moins dans la vision qu'elle avait d'elle-même et qu'elle cherchait à montrer au monde extérieur. Selon Lasswell, l'inefficacité allemande provenait du manque d'imagination des militaires allemands qui gardèrent le contrôle de la propagande tout au long de la guerre ; mais il y avait plus que cela : début 1915, le Leitsätze der Oberzensurstelle (le bureau de la censure) établit pour les journalistes les lignes directrices suivantes : "Le langage envers les États ennemis peut être dur (…). La pureté et la grandeur du mouvement qui a saisi notre peuple requièrent un langage digne (…). Les appels barbares à la guerre, à l'extermination des autres peuples sont dégoûtants ; l'armée sait où doit régner la sévérité et où doit régner la clémence. Notre bouclier doit rester pur. Des appels de ce type de la part de la presse jaune ennemie ne sont pas une justification pour que nous adoptions nous-mêmes un même comportement."

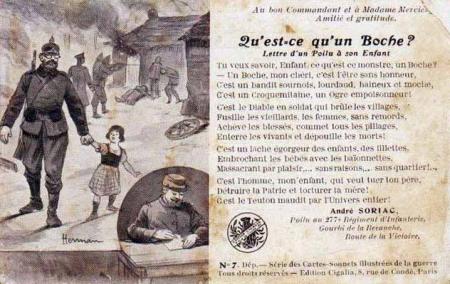

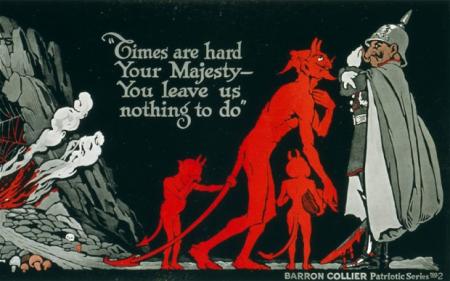

La Grande-Bretagne et la France n'avaient pas de tels scrupules, comme on peut constater dans la carte postale française reproduite ci-dessous, ni non plus l'Amérique. 33

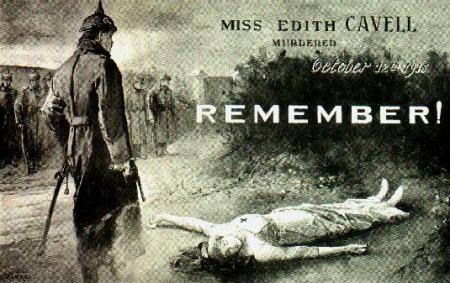

Le contraste entre la façon dont la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont traité l'affaire Edith Cavell est frappante à cet égard. Edith Cavell était une infirmière britannique qui travaillait en Belgique pour la Croix rouge. En même temps, elle aidait les troupes britanniques, françaises et belges à gagner l'Angleterre via la Hollande (il a été également suggéré sans être confirmé qu'elle travaillait pour le renseignement britannique). Cavell fut arrêtée par les Allemands, jugée, déclarée coupable de trahison sous la loi militaire allemande et exécutée par un peloton en 1915. Ce fut un cadeau du ciel pour les Britanniques qui firent un énorme scandale ayant pour but le recrutement en Grande-Bretagne et le discrédit de la cause allemande aux États-Unis. Un torrent d'affiches, de cartes postales, de brochures et même de timbres postes maintinrent constamment le destin tragique de l'infirmière Cavell devant les yeux du public (sur l'affiche, elle apparaît bien plus jeune qu'elle n'était).

Non seulement l'Allemagne se montra totalement incapable de répondre mais tout autant de saisir des occasions. "Peu de temps après que les Alliés eurent fait le plus phénoménal vacarme autour de l'exécution de l'infirmière Cavell, les Français exécutèrent deux infirmières allemandes dans des circonstances tout à fait similaires", nous dit Lasswell. 34 Un journaliste américain demanda à l'officier chargé de la propagande allemande pourquoi ils n'avaient pas "fait un boucan d'enfer autour des infirmières que les Français avaient tuées l'autre jour", à quoi l'Allemand répondit : "Quoi ? Protester ? Les Français avaient parfaitement le droit de les exécuter !"

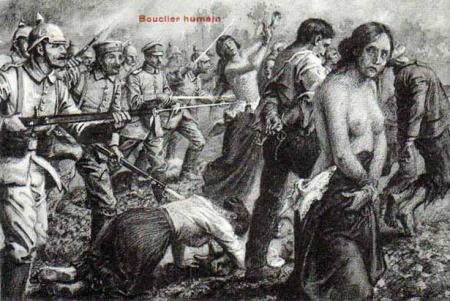

La Grande-Bretagne utilisa à fond l'occupation de la Belgique par l'Allemagne, non sans une bonne dose de cynisme puisque en fait l'invasion allemande contrecarrait tout simplement les plans de guerre britanniques. Elle propagea des histoires d'atrocités les plus macabres : les troupes allemandes tuaient les bébés à coups de baïonnette, faisaient de la soupe avec les cadavres, attachaient les prêtres la tête en bas au battant de la cloche de leur propre église, etc. Pour donner plus de véracité à ces contes fantaisistes, la Grande-Bretagne commissionna un rapport sur "Les prétendues atrocités allemandes", sous la responsabilité de James Bryce qui avait été un ambassadeur respecté aux États-Unis (1907-1913) et était connu comme un érudit imprégné et amateur de culture allemande (il avait étudié à Heidelberg) – présentant ainsi beaucoup de garanties d'impartialité. Puisque les atrocités sont inévitables quand une armée de conscrits commandée par des incompétents politiques est engagée au milieu d'une population civile révoltée 35, certains des cas condamnés par le "Rapport Bryce" sous le nom duquel il fut connu, étaient certainement vrais. Cependant, il est certain que le comité ne pouvait interviewer aucun témoin des atrocités supposées et que la majorité des cas était pure invention, en particulier les contes les plus révoltants de viol et de mutilation. Les Alliés n'étaient pas non plus au-dessus d'une touche de sensationnalisme pornographique, publiant des affiches de femmes dans des poses dénudées suggestives, appel simultané à la pruderie et à la grivoiserie.

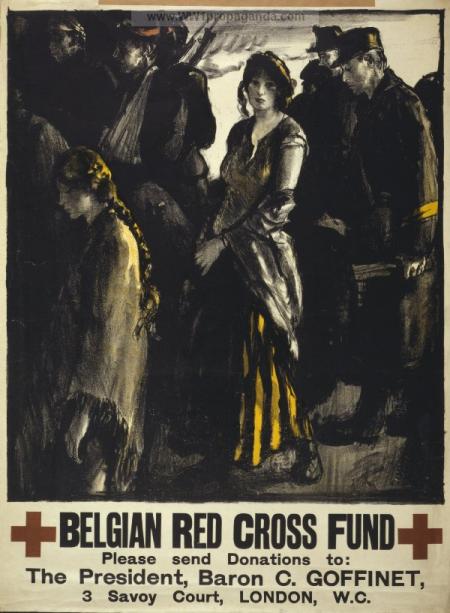

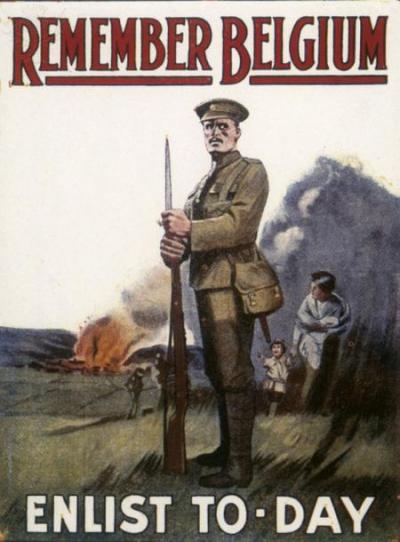

Les appels à aider les veuves et les orphelins belges lancés par des organisations comme le Committee for Belgian Relief (Comité pour l'aide à la Belgique), avec l'aide d'un illustre panel de stars de la littérature comprenant (en Grande-Bretagne) Thomas Hardy, John Galsworthy et George Bernard Shaw parmi les plus connus 36 ou les appels à alimenter des fonds pour la Croix rouge belge sont les précurseurs des interventions militaires "humanitaires" d'aujourd'hui (bien qu'on hésite à comparer le "talent" d'un Bernard Henri-Lévy à celui de Thomas Hardy). La détresse de la Belgique fut utilisée encore et encore dans toutes sortes de contextes : pour le recrutement, pour dénoncer la barbarie allemande ou encore le mépris pernicieux de ce pays pour les traités diplomatiques (beaucoup a été dit sur le reniement par l'Allemagne de son engagement à honorer et à défendre la neutralité de la Belgique) et, par-dessus tout, pour gagner la sympathie de l'Amérique à la cause franco-britannique.

Les tentatives de l'Allemagne de répondre à ce barrage de campagnes haineuses de la part des Alliés, basées sur des histoires d'atrocités et une animosité culturelle, restèrent légalistes, au pied de la lettre et sans imagination. En effet, l'Allemagne restait sur la défensive et était constamment forcée de répondre aux attaques des Alliés mais n'utilisait pas efficacement les infractions des Alliés à la loi internationale – comme on l'a vu dans le cas Cavell.

Parlant des campagnes de haine et des atrocités, Lasswell écrit que : "Il est toujours difficile pour beaucoup d'esprits simples de la nation de mettre un visage sur un ennemi aussi vaste que toute une nation. Ils ont besoin d'avoir des individus sur qui porter leur haine. Il est donc important de distinguer une poignée de chefs ennemis et de leur faire porter le décalogue de tous les péchés." Et il poursuit : "Personne n'a été aussi maltraité de cette façon que le Kaiser". 37 Le Kaiser était présenté comme l'incarnation de tout ce qui est barbare, militariste, brutal, autocratique – "le chien fou de l'Europe" comme l'avait baptisé le Daily Express britannique, ou même "la bête de l'Apocalypse" selon le journal Liberté à Paris. On peut faire un parallèle évident avec l'utilisation de Saddam Hussein ou Osama Ben Laden par la propagande pour justifier les guerres en Irak et en Afghanistan.

La haine de ce qui est différent, de tout ce qui n'appartient pas au groupe, est une puissante force d'unification psychologique. La guerre – et avant tout la guerre totale des masses nationales – requiert que les énergies psychologiques de la nation soient soudées en une tension unique. Toute la nation doit être consciente d'elle-même en tant qu'unité, ce qui veut dire éradiquer de la conscience le fait indubitable que cette unité n'existe pas, qu'elle est un mythe, puisqu'en réalité la nation est composée de classes opposées ayant des intérêts antagoniques. Une façon de réaliser cela est de distinguer une figure de proue de l'unité nationale, qui peut être réelle, symbolique ou les deux. Les régimes autocratiques avaient leur chef : le Tsar en Russie, le Kaiser en Allemagne, l'Empereur en Autriche-Hongrie. La Grande-Bretagne avait le Roi et l'image symbolique de Britannia, la France et les États-Unis avaient la République, respectivement incarnées par Marianne et par Liberty. L'inconvénient de ce symbolisme positif est qu'il peut être critiqué, en particulier si la guerre tourne mal. Le Kaiser après tout était aussi le symbole du militarisme prussien et de la domination des Junkers qui étaient loin de soulever un enthousiasme universel en Allemagne ; le Roi en Grande-Bretagne pouvait aussi être associé à la caste dominante, aristocratique, arrogante et privilégiée. La haine dirigée à l'extérieur de la nation, contre l'ennemi, ne présentait pas de tels désavantages. Les défaites de la personnalité haïe peuvent le rendre méprisable mais jamais moins haïssable tandis que ses victoires ne font que le rendre plus haïssable encore : "…le chef ou l'idée [peuvent] revêtir pour ainsi dire un caractère négatif, c'est-à-dire où la haine pour une personne déterminée [est] susceptible d'opérer la même union et de créer les mêmes liens affectifs que s'il agissait d'un dévouement positif à l'égard de cette personne." 38 Nous sommes tentés de dire que plus la société est fracturée, atomisée, plus aigües sont les véritables contradictions de classe en son sein, plus grand est le vide émotionnel et spirituel de sa vie mentale, plus grandes sont ses réserves de frustration et de haine et plus efficacement celles-ci peuvent être dirigées en haine contre un ennemi extérieur. Ou, pour le dire autrement, plus la société a évolué vers un totalitarisme capitaliste développé, qu'il soit stalinien, fasciste ou démocratique, plus la classe dominante utilisera la haine de l'extérieur comme moyen d'unifier un corps social atomisé et divisé.

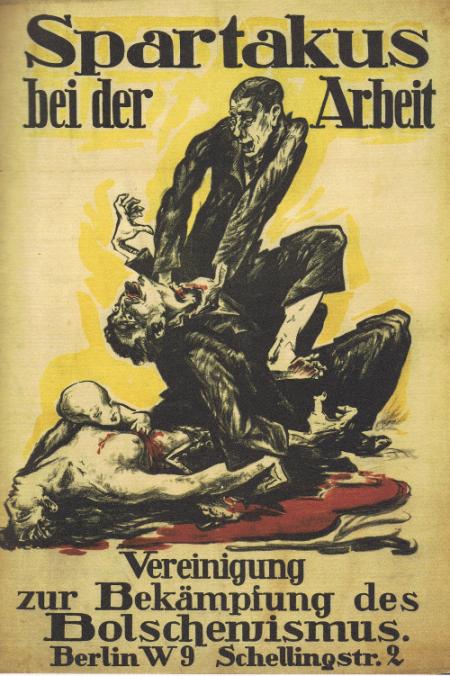

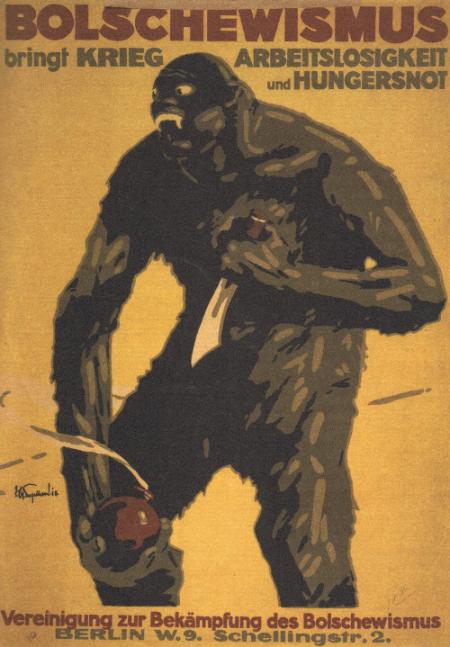

Ce n'est qu'en 1918 qu'apparurent en Allemagne des affiches dont on peut dire qu'elles préfiguraient la propagande anti-juive nazie. Elles n'étaient pas dirigées contre les ennemis militaires de l'Allemagne mais contre la menace interne incarnée par la classe ouvrière et, en particulier, contre son élément le plus combatif, le plus conscient et le plus dangereux : Spartacus.

Ces affiches étaient reproduites à la fois par l' "Union de lutte contre le bolchevisme" de droite, alliée aux unités de corps-francs composées de soldats démobilisés et d'éléments lumpen qui allaient assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sur l'ordre du gouvernement social-démocrate. On se demande ce que les ouvriers pensaient de l'idée que le bolchevisme était responsable "[de la] guerre, [du] chômage et [de la] faim" comme le prétend l'affiche.

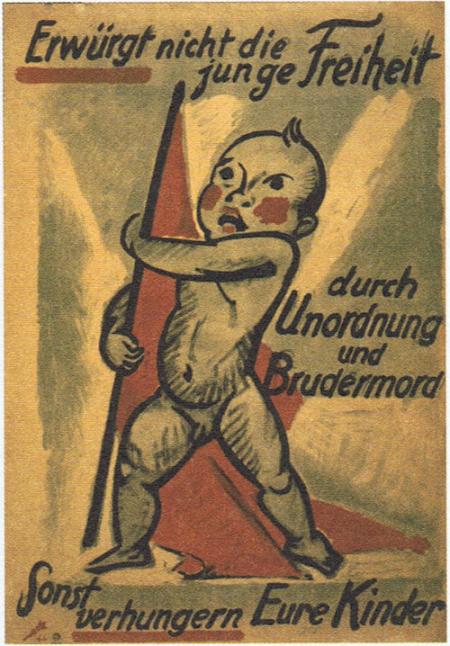

Tout comme le SPD a utilisé les corps-francs tout en les désavouant, l'affiche (ci-dessus) – vraisemblablement une affiche de la social-démocratie puisque le bébé étreint un drapeau rouge - évite de se référer directement au bolchevisme ou à Spartakus mais transmet pourtant le même message : "N'étranglons pas le bébé Liberté avec le désordre et le crime ! Sinon, nos enfants mourront de faim !"

La psychologie de la propagande

Pour Bernays, comme on l'a vu plus haut, la propagande ciblait "les impulsions, les habitudes et les émotions" des masses. Il nous semble indéniable que les théories de Le Bon, de Trotter et de Freud sur l'importance majeure de l'inconscient et, surtout, ce que Bernays appelle "l'esprit de groupe" ont fortement influencé la production de la propagande, au moins dans les pays alliés. Cela vaut donc la peine d'examiner ses thèmes à cette lumière. Plutôt que de nous préoccuper du message très direct – "Soutiens la guerre" – examinons quel est son véhicule : la source émotionnelle que la propagande cherchait à mettre à son service.

Nous sommes frappés d'abord par le fait que cette société extrêmement patriarcale, engagée dans une guerre dans laquelle les combattants sont tous des hommes et où la guerre est toujours un domaine strictement masculin, choisit des femmes comme symbole national : Britannia, Marianne, Liberty, Rome éternelle. Ces figures féminines peuvent être extrêmement ambigües. Britannia – un mélange d'Athéna et de l'autochtone Boadicée – tend à être sculpturale et royale mais elle peut également être maternelle, explicitement parfois ; Marianne à la poitrine dénudée est généralement héroïque mais elle peut avoir une allure simple à l'occasion, tout comme Roma ; Liberty parvient à jouer sur tous les tableaux – majestueuse, maternelle et séduisante tout à la fois.

La Grande-Bretagne et l'Amérique ont aussi leur symbole paternel : John Bull et Oncle Sam, tous deux sont présentés s'adressant sévèrement à l'extérieur de leur affiche "Wanting YOU ! For the armed forces".(…). Une affiche britannique présente avec optimisme un mariage entre Britannia et l'Oncle Sam.

Le véritable art de la propagande réside dans le fait de suggérer plutôt que de dire clairement, et cette combinaison ambigüe ou plutôt cette confusion de l'imagerie convie le message à travers toutes les émotions puissantes de l'enfance et de la famille. La culpabilité alimentée par le désir sexuel et la honte sexuelle est un puissant conducteur, en particulier pour les hommes jeunes vers qui sont dirigées les campagnes de recrutement. Ceci était critique dans les pays "anglo-saxons" dans lesquels la conscription fut tardivement introduite (Grande-Bretagne, Canada), ou très controversée (États-Unis) ou rejetée (Australie). En Grande-Bretagne, l'utilisation de la honte sexuelle était absolument explicite dans la "White Feather Campaign" orchestrée par l'amiral Charles Fitzgerald, avec le soutien enthousiaste des suffragettes et de ses dirigeantes, Emmeline et Christabel Pankhurst : dans cette campagne, de jeunes femmes étaient recrutées pour remettre une plume blanche –symbole traditionnel de lâcheté - aux hommes qui ne portaient pas l'uniforme. 39

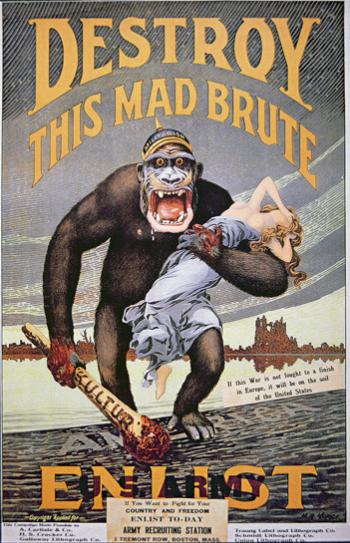

Le "King-Kong" coiffé d'un casque allemand (voir l'affiche ci-dessus) et portant une femme à demi-nue est une tentative typiquement américaine de manipuler les sentiments d'insécurité sexuelle. Le singe noir ravissant l'innocente blanche est un thème classique de la propagande anti-noire qui prévalut aux États-Unis jusque dans les années 1950 et 1960, qui jouait sur l' "animalité" et les prouesses sexuelles supposées des hommes noirs, dépeints comme une menace pour les femmes blanches "civilisées" et , évidemment par conséquent, pour son "protecteur" masculin. 40 Ceci permit à l'aristocratie des planteurs blancs dans le Sud des États-Unis d'attacher "la racaille blanche pauvre" à la défense de l'ordre existant de ségrégation et de domination de classe et à le soutenir, alors que ses véritables intérêts matériels auraient dû faire de ces travailleurs les alliés naturels des travailleurs noirs. 41 Le mythe de "la supériorité blanche" et le cortège d'émotions qui l'accompagnent de honte, de peur, de domination et de violence sexuelles infestaient la société américaine, y compris la classe ouvrière – avant la Première Guerre mondiale, le seul syndicat à avoir des sections dans lesquelles blancs et noirs étaient sur pied d'égalité était les syndicalistes-révolutionnaires IWW. 42

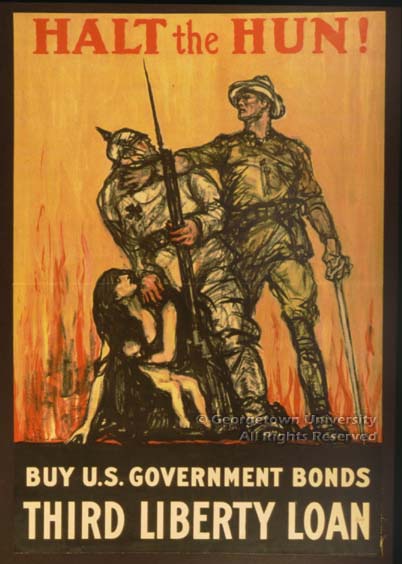

L'autre face de la pièce de la honte et de la peur sexuelles est l'image de "l'homme protecteur". Le soldat moderne, un travailleur en uniforme dont la vie dans les tranchées était faite de boue, de poux et de l'imminence de la mort sous les obus et les balles d'un ennemi qu'il ne voyait même pas, est dépeint encore et toujours comme le galant défenseur du foyer contre un ennemi bestial (souvent invisible).

Par ce biais, la propagande réussit un véritable détournement d’un des principes premiers du prolétariat : la solidarité. Depuis ses débuts la classe ouvrière a dû lutter pour la protection des femmes et des enfants, en particulier pour les soustraire des emplois les plus dangereux ou malsains, pour limiter leurs heures de travail, ou pour leur interdire le travail de nuit. En protégeant la fonction reproductrice assurée par les femmes, le mouvement ouvrier mettait en œuvre la solidarité entre les deux sexes, mais aussi envers les générations futures, tout comme la mise en place des premières caisses de retraite non contrôlées par l’État exprimait la solidarité envers les anciens ne pouvant plus travailler.

En même temps, et cela dès ses origines, le marxisme a à la fois défendu l'égalité des sexes comme condition sine qua non de la société communiste et a montré que l'émancipation des femmes à travers le travail salarié constituait une précondition de cet objectif.

Il est néanmoins indéniable que les attitudes patriarcales étaient profondément ancrées dans l'ensemble de la société et y compris dans la classe ouvrière : on ne se débarrasse pas de millénaires de patriarcat en quelques décennies. Afin d’affirmer leur indépendance, les femmes devaient toujours s’organiser dans des sections spéciales au sein des partis socialistes et des syndicats. A ce titre, l’exemple de Rosa Luxemburg est parlant : la direction du SPD a cru pouvoir réduire son influence en la poussant à se cantonner à l’organisation des "affaires féminines", ce qu’elle refusa net. La propagande chercha à subvertir la solidarité envers les femmes pour la transformer en idéal "chevaleresque" de protection des femmes, qui est évidemment la contrepartie de la réalité du statut inférieur des femmes dans la société de classe.

Cette idée d'un devoir masculin – plus particulièrement le devoir du chevalier – qui protège "la veuve et l'orphelin", les pauvres et les opprimés, plonge profondément ses racines dans la civilisation européenne, remontant aux efforts de l'église médiévale d'établir son autorité morale sur l'aristocratie guerrière. Il peut sembler "tiré par les cheveux" de faire le lien entre la propagande de 1914 avec une idéologie promue pour des raisons tout-à-fait différentes il y a mille ans. Mais les idéologies restent comme un sédiment dans les structures mentales de la société, même quand leurs sous-bassements matériels sont dépassés. De surcroit, ce qu’on ne peut qu’appeler le "médiévalisme" était utilisé par la bourgeoisie et la petite bourgeoisie en Allemagne et en Grande Bretagne – et donc par extension aux États-Unis – pendant la grande période d’industrialisation au 19e siècle afin d’asseoir le principe national. En Allemagne, où l’unité nationale était à construire, il y avait un effort tout à fait conscient de créer la vision d’un "volk" unifié par une culture commune ; cela se voit, par exemple, dans le grand projet des frères Grimm de ressusciter la culture populaire des contes et des légendes. En Grande Bretagne, la notion des "libertés des anglais libres" remontait à la Grande Charte signé par le roi Jean en 1206. Les références médiévales y exercèrent une forte influence en architecture, non seulement dans la construction d'églises – aucun quartier victorien ne pouvait exister sans église pseudo-médiévale – mais aussi dans celle des institutions scientifiques comme le magnifique Museum of Natural History ou des gares de chemin de fer comme St Pancras (tous deux à Londres).43 Non seulement les travailleurs vivaient dans un espace marqué par l'imagerie médiévale, les mêmes références pénétrèrent dans le mouvement ouvrier, par exemple dans le roman utopiste de Willam Morris, News from Nowhere ("Nouvelles de nulle part"). Même aux États-Unis, le premier véritable syndicat s'appelait "Knights of Labor" ("Les chevaliers du travail"). Les idéaux aristocratiques de "chevalerie" et de "galanterie" étaient donc très présents – et très réels – dans une société qui, sur le plan de la vie économique quotidienne, s'adonnait à l'avarice, à l'exploitation du travail la plus impitoyable et vivait un implacable conflit entre les classes capitaliste et prolétarienne.

Si la propagande détournait la solidarité entre les sexes vers une idéologie chevaleresque réactionnaire, elle faisait également main basse sur la solidarité masculine entre ouvriers d’usine. En 1914, tous les ouvriers savaient quelle importance avait la solidarité sur les lieux de travail. Mais malgré l'Internationale, le mouvement ouvrier restait une collection d'organisations nationales : la solidarité au jour le jour s'exerçait envers des visages familiers. C'est surtout la propagande de recrutement qui a utilisé ces thèmes et nulle part plus qu'en Australie où la conscription n'existait pas. Montrer sa solidarité n'était plus lutter avec ses camarades contre la guerre, mais se joindre à ses camarades en uniforme, sur le front. Puisque ceci était nécessairement une solidarité masculine, il y a – comme dans "la défense de la famille" – une forte tonalité "masculine" dans beaucoup de ces affiches.

Inévitablement, la fierté et la honte vont ensemble de sorte que la fière affirmation de la masculinité qui accompagne (ou est supposée accompagner) le fait d'appartenir aux combattants comporte, comme contrepartie, la culpabilité de ne pas accomplir sa part et de ne pas partager les souffrances viriles de ses camarades. C'était peut-être un tel mélange d'émotions qui ont amené le poète Wilfred Owen à retourner au front après s'être remis d'une dépression nerveuse, malgré son horreur de la guerre et son profond dégoût pour les classes dominantes – et la presse jaune – qu'il tenait pour responsables de celle-ci. 44

Freud pensait non seulement que "l'esprit de groupe" était dirigé par l'inconscient émotionnel mais qu'il représentait un retour atavique à un état mental plus primitif caractéristique des sociétés archaïques et de l'enfance. Le moi, avec son calcul conscient habituel de son propre avantage, pouvait être submergé par "l'esprit de groupe" et, dans ces conditions, capable d'actions que l'individu n'envisagerait pas, autant pour le meilleur que pour le pire, capable d'une grande sauvagerie ou d'un grand héroïsme. Bernays et ses propagandistes partageaient sans aucun doute ce point de vue, du moins jusqu'à un certain point, mais ils étaient plus intéressés par les mécanismes de la manipulation que par la théorie et ils ne partageaient certainement pas le profond pessimisme de Freud sur la civilisation humaine et ses perspectives, surtout après l'expérience de la Première Guerre mondiale. Là où Freud était un scientifique dont le but était de développer la compréhension d'elle-même de l'humanité en rendant l'inconscient conscient, Bernays – et ses employeurs bien sûr- n'étaient intéressés par l'inconscient que dans la mesure où cela permettait de manipuler une masse qui devait rester inconsciente. Lasswell considère qu'on peut participer de "l'esprit de groupe" même si on est seul ; il dit que la propagande cherche à être omniprésente dans la vie de l'individu, à saisir toutes les occasions (publicités dans la rue, dans les transports, dans la presse) pour agir sur sa pensée en tant que membre du groupe. Nous touchons ici toute une série de questions bien trop complexes pour être traitées dans cet article : le rapport entre la psychologie individuelle profondément influencée par l'histoire personnelle et les "énergies psychologiques" dominantes (en l'absence d'un meilleur terme) dans l'ensemble de la société. Mais, à notre avis, il n'y a pas de doute que de telles "énergies psychologiques" existent et que les classes dominantes les étudient et cherchent à les utiliser pour manipuler les masses à leurs propres fins. C'est à leur propre péril si les révolutionnaires les ignorent – y compris parce qu'ils n'existent pas en dehors de la société bourgeoise et sont également soumis à son influence.

Aujourd'hui, la propagande guerrière de 1914 peut sembler naïve, absurde, grotesque même. La naïveté du 19e siècle a été cautérisée dans la société par deux guerres mondiales et cent ans de décadence et de guerres barbares. Le développement du cinéma, de la télévision et de la radio, l'omniprésence des médias visuels et l'éducation universelle qu'exige le processus de production ont rendu la société plus sophistiquée ; elle est également peut-être plus cynique. Mais cela ne l'immunise pas contre la propagande. Au contraire, non seulement les techniques de propagande ont été constamment raffinées, ce qui par le passé était simplement de la publicité commerciale est devenu l'une des principales formes de la propagande.

La publicité – comme Bernays disait qu'elle devait être – a depuis longtemps cessé d'être simplement de la pub pour des produits, elle promeut une vision du monde dans lequel le produit devient désirable et cette vision du monde est profondément, viscéralement bourgeoise (et petite-bourgeoise) et réactionnaire, et jamais plus que lorsqu'elle se prétend "rebelle".

Mais les buts de la propagande de la bourgeoisie ne sont pas seulement d'inculquer et de propager ; c'est aussi, peut-être même avant tout, de dissimuler, de cacher. Rappelons ce qu'écrivait Lasswell que nous avons cité au début de l'article : "Il ne faut pas que la guerre ait pour cause un système mondial d'affaires internationales ou la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes…" La différence avec la propagande communiste est saisissante car les communistes (comme Rosa Luxemburg l'a fait dans la Brochure de Junius) ont pour but de révéler, de mettre à nu, de rendre compréhensible l'ordre social auquel le prolétariat est confronté et donc d'ouvrir le changement révolutionnaire. La classe dominante cherche à submerger la pensée rationnelle et la connaissance consciente de l'existence sociale, elle cherche par le biais de la propagande de se servir de l’inconscient afin de manipuler et d’asservir. Ceci est d’autant plus vrai que la société est "démocratique", car là où il y a un semblant de choix et de "liberté" il faut s’assurer que la population fait "le bon choix" en toute liberté. Ainsi, le 20e siècle voit à la fois la victoire de la démocratie bourgeoise, et la montée en puissance et en sophistication de la propagande. La propagande des communistes au contraire cherche à aider la classe révolutionnaire à se libérer de l’emprise de l’idéologie de la société de classe y compris lorsque celle-ci est enfouie profondément dans l’inconscient. Elle cherche à allier la conscience rationnelle au développement des émotions sociales et à rendre chaque individu conscient de lui-même non comme un atome impuissant mais comme un maillon de la grande association qui s'étend non seulement géographiquement – parce que la classe ouvrière est par essence internationaliste – mais, également, historiquement, à la fois dans le passé et dans le futur qui doit être construit.

Jens / Gianni, 7 juin 2025

1 Propaganda, Ig Publishing 2005.

2 Un livre du pacifiste britannique, Arthur Ponsonby, Falsehood in wartime ("Mensonges en temps de guerre") publié en 1928 provoqua un énorme tollé car il rendait compte de façon détaillée du caractère mensonger des histoires colportées à grande échelle sur les atrocités commises par les Allemands : il fut réédité 11 fois entre 1928 et 1942.

3 Edward Bernays (1891-1995) est né à Vienne ; c’était le neveu de Sigmund Freud et de sa femme Anna Bernays. Sa famille déménagea à New York l’année qui suivit sa naissance mais, adulte, il resta en contact étroit avec son oncle et fut très influencé par ses idées ainsi que par les études sur la psychologie des foules publiées par Gustave Le Bon et William Trotter. Aux dires de tous, il fut profondément impressionné par l’impact que le Président américain, Woodrow Wilson, eut sur les foules européennes quand il fit le tour du continent à la fin de la guerre ; il attribua ce succès à la propagande américaine pour le programme de paix en "14 points" de Wilson. En 1919, Bernays ouvrit un bureau comme "Conseiller en Relations publiques" et devint un manager reconnu et très influent dans les campagnes de publicité pour de grandes compagnies américaines, en particulier pour le tabac américain (les cigarettes Lucky Strike) et la compagnie United Fruit. On peut considérer son livre Propaganda comme une publicité envers des clients potentiels. Toutes les citations du livre dans cet article sont traduites en français par nous.

4 Un exemple classique du rapport symbiotique entre la propagande étatique et les 'Relations publiques' privées est la campagne de publicité de 1954, dont la compagnie de Edward Bernays fut le cerveau ; au nom de la United Fruit Corporation, elle justifiait le renversement commandité par la CIA du gouvernement guatémaltèque récemment élu (qui avait l'intention de nationaliser les terres non cultivées détenues par la United Fruit) et son remplacement par un régime militaire d'escadrons de la mort fascistes, tout cela au nom de "la défense de la démocratie". Les techniques utilisées contre le Guatemala en 1954 avaient été esquissées par les bureaux étatiques de propagande au cours de la Première Guerre mondiale.

5 Harold Lasswell, Propaganda technique in the World War [3], 1927. Traduit de l'anglais par nous comme toutes les citations suivantes. Harold Dwight Lasswell (1902-1978) était à son époque l'un des principaux spécialistes américains en Science politique ; il introduisit le premier dans la discipline de nouvelles méthodes basées sur les statistiques, l'analyse de contenu, etc. Il s'intéressait particulièrement à l'aspect psychologique de la politique et au fonctionnement de "l'esprit de groupe". Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il travailla pour l'unité de guerre politique de l'armée. Bien qu'élevé dans une petite ville de l'Illinois, il fit des études importantes, et connut les travaux de Freud par l'entremise d'un de ses oncles, et ceux de Marx et Havelock Ellis par l'un de ses professeurs. Sa thèse de doctorat en 1927 que nous citons largement dans cet article fut probablement la première étude en profondeur de ce sujet.

6 Edward Bernays, op.cit. Propaganda, p. 47, 48, 55.

7 Op.cit., p. 73 et p. 71

8 Op.cit, p. 63

9 Lasswell, op.cit., p. 28

10 Voir Niall Ferguson, The Pity of War, Penguin Books, 1999, p. 224-225, traduit de l'anglais par nous.

11 Cf. notre article sur "L'Art et la propagande" (https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201505/9218/lart-et... [4])

12 Ferguson, op. cit.

13 Op. cit., p. 32

14 Les Four-Minute Men sont une invention remarquable et tout-à-fait américaine. Des volontaires prenaient la parole pendant 4 minutes (sur des thèmes fournis par le Comité Creel) dans toutes sortes de lieux où il pourrait y avoir une audience : au coin des rues les jours de marché, au cinéma quand on changeait les bobines, etc.

15 Puisque les Etats-Unis n'entrèrent en guerre qu'en avril 1917, il y avait plus de mille prises de parole par jour. On estime que 11 millions de personnes les entendirent.

16 Cité dans Lasswell, op. cit. p.211-212. Nous nous sommes limités aux éléments les plus significatifs de la liste dressée par Lasswell.

17 Bien que muet, le cinéma était déjà un media important pour le divertissement du public. En Grande-Bretagne, rien qu'en 1917, il y avait déjà plus de 4 000 cinémas qui jouaient toutes les semaines pour des audiences de 20 millions (cf. John MacKenzie, Propaganda and Empire, Manchester University Press, 1984, p. 69)

18 Cf. Ferguson, op. cit, p. 226-225

19 Nous pouvons prendre deux exemples extrêmes pour illustrer cela : dans les années 1980, il était notoire que personne dans le bloc de l'Est ne croyait à la propagande officielle ; à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population allemande ne croyait plus rien de ce qu'elle lisait dans la presse – à l'exception, pour certains, de l'horoscope qui était dument préparé chaque jour par le Ministère de la Propagande (Cf. Albert Speer, Inside the Third Reich, Macmillan 1970, p. 410-411)

20 "Wipers" est une distorsion anglaise de Ypres, la partie du front où était concentrée une grande partie de l'armée britannique et qui connut l'un des combats les plus meurtriers de la guerre.

21 La guerre était aussi financée par des emprunts à l'étranger, de façon importante par la France et la Grande-Bretagne aux Etats-Unis. "Comme le dit [le Président] Woodrow Wilson, ce qui est beau dans notre avantage financier sur la Grande-Bretagne et la France, c'est que lorsque la guerre sera finie, nous pourrons les forcer à adopter notre façon de voir." (Ferguson, op.cit., p. 329)

22 Et peu avant l'éclatement de la guerre, la France avait allongé la durée du service militaire à trois ans

23 Lasswell, op. cit. p. 222

24 Lasswell, op. cit. p. 221

25 C'était l'agitation publique, officielle de l'Internationale. Les événements devaient montrer de façon tragique que la force apparente de l'Internationale cachait une profonde faiblesses qui, en 1914, amena ses partis constitutifs à trahir la cause des ouvriers et à soutenir leurs classes dominantes respectives. Voir notre article Première Guerre mondiale: comment s'est produite la faillite de la Deuxième internationale [5], Revue internationale n°154

26 Lasswell, op.cit., p. 195

27 Gustave Le Bon (1841-1931) était un anthropologue et psychologue français dont l'œuvre majeure, La psychologie des foules, fut publiée en 1895.

28 John Atkinson Hobson (1858-1940) était un économiste britannique qui s'opposa au développement de l'impérialisme, pensant qu'il contenait les germes d'un conflit international. Lénine se basa largement sur l'œuvre majeure de Hobson, Imperialism, (avec laquelle il polémiqua) pour écrire L'impérialisme, stade suprême du capitalisme.

29 "Jingoism" est un terme anglais pour le patriotisme agressif, dérivé d'une chanson britannique populaire à l'époque de la guerre russo-turque de 1877 :

"We don't want to fight but by Jingo if we do

We've got the ships, we've got the men, we've got the money too

We've fought the Bear before, and while we"re Britons true

The Russians shall not have Constantinople".

30 Son "apparence cultivée" n'est pas seulement un masque. La société capitaliste contient aussi en elle-même une dynamique de développement de la culture, de la science, de l'art. Traiter cette question ici serait cependant trop long et nous éloignerait du sujet principal.

31 Ou, comme l'a dit Margaret Thatcher dans le passé, il n'y a pas de société, seulement des individus et leurs familles.

32 Plusieurs des images reproduites dans cet article sont tirées du livre d’Annie Pastor, Images de propagande 1914-1918, ou l’art de vendre la guerre.

33 La carte postale contient un "poème" supposé écrit par un fantassin français à sa sœur sur le thème "Qu'est-ce qu'un Boche ?" (terme péjoratif français pour Allemand) "Tu veux savoir, enfant, ce qu’est ce monstre, un boche ?

Un boche, mon chéri, c’est l’être sans honneur,

C’est un bandit sournois, lourdaud, haineux, et moche,

C’est un croquemitaine, un ogre empoisonneur.

C’est un diable en soldat qui brûle les villages,

Fusille les vieillards, les femmes, sans remords,

Achève les blessés, commet tous les pillages,

Enterre les vivants et dépouille les morts.

C’est un lâche égorgeur des enfants, des fillettes,

Embrochant les bébés avec des baïonnettes,

Massacrant par plaisir, sans raisons… sans quartier

C’est l’homme, mon enfant, qui veut tuer ton père,

Détruire ta Patrie et torturer ta mère,

C’est le teuton maudit par l’univers entier."

34 Op. cit., p. 32

35 Il suffit de se rappeler la Guerre du Viêtnam où des atrocités telles que le massacre de My Lai ont été fréquentes et attestées.

36 Cf. Lasswell, op. cit. p. 138

37 Lasswell, op. cit. p. 88. On peut cependant se demander si l'on doit considérer que c'est une "qualité" des esprits moins "simples" d'être capables de haïr toute une nation sans avoir de figure sur qui concentrer sa haine…

38 Freud, Psychologie collective et analyse du moi.

39 Comme on peut l'imaginer, les hommes en permission vivaient extrêmement mal le fait qu'on leur remette une plume blanche ; mais cela pouvait être également totalement dévastateur : le grand-père d'un des auteurs de cet article avait 17 ans et était apprenti dans la sidérurgie à Newcastle lorsque sa propre sœur lui remit une plume blanche, ce qui l'amena à s'engager dans la marine en mentant sur son âge.

40 Étant donné que – dans une société patriarcale dominée par les blancs - la prédation sexuelle était avant tout le fait d'hommes blancs sur les femmes noires, ceci serait presque drôle si ce n'était si vil.

41 Comme cela avait été le cas de façon embryonnaire au 18e siècle : cf. Howard Zinn, Histoire populaire des Etats-Unis

42 International Workers of the World

43 Même en France, où la référence fondamentale restait la Révolution de 1789 et la République, eut lieu le grand mouvement de restauration de l'architecture médiévale par Viollet-le-Duc, pour ne pas parler de la fascination exprimée en peinture pour la vie et les hauts faits du roi Louis IX (St Louis).

44 Les motivations de Owen étaient certainement plus complexes comme elles le sont pour chaque individu. Il était également officier et se sentait responsable de "ses" hommes.

Personnages:

- Freud [6]

- Edward Bernays [7]

- James Bryce [8]

- Harold Lasswell [9]

- Kaiser Guillaume II [10]

- Edith Cavell [11]

Evènements historiques:

- Première guerre mondiale [12]

- Rapport Bryce [13]

Questions théoriques:

- Démocratie [14]

Heritage de la Gauche Communiste:

- Conscience de classe [15]

Rubrique:

Conférence de Zimmerwald: les courants centristes dans les organisations politiques du prolétariat

- 1906 reads

L’article que nous publions ci-après est une contribution du camarade MC écrite pour le débat interne dans les années 1980 visant à combattre des positions centristes envers le conseillisme qui s'étaient développées au sein du CCI. MC était la signature de Marc Chirik (1907-1990), ex-militant de la Gauche communiste, principal membre fondateur du CCI (voir la Revue Internationale numéros 61 et 62).

Il peut paraître surprenant qu'un texte dont le titre fait référence à la Conférence de Zimmerwald qui s'est tenue en septembre 1915 contre la guerre impérialiste ait été écrit dans le cadre d'un débat interne dans le CCI sur la question du conseillisme. En réalité, comme le lecteur pourra le constater, ce débat a été amené à s'élargir à des questions plus générales qui se posaient déjà il y cent ans et qui gardent aujourd'hui toute leur actualité.

Nous avons rendu compte de ce débat sur le centrisme envers le conseillisme dans les numéros 40 à 44 de la Revue internationale (1985/86). Nous renvoyons le lecteur plus particulièrement au n° 42 de la Revue où l'article "Les glissements centristes vers le conseillisme" fait une présentation des origines et de l'évolution de ce débat, présentation que nous résumons ci-dessous afin que soient mieux compréhensibles certains aspects de la polémique de MC :

Lors du 5e congrès du CCI, et surtout à la suite de celui-ci, il s'était développé au sein de l'organisation une série de confusions dans l'analyse de la situation internationale et notamment une position qui, sur la question de la prise de conscience du prolétariat, reprenait les visions conseillistes. Cette position était défendue principalement par des camarades de la section en Espagne (désignée par "AP" dans le texte de MC, du nom de la publication de cette section, Acción Proletaria).

"Les camarades qui s'identifiaient avec cette analyse pensaient être en accord avec les conceptions classiques du marxisme (et donc du CCI) sur le problème de la conscience de classe. En particulier, ils ne rejetaient nullement de façon explicite la nécessité d'une organisation des révolutionnaires dans le développement de celle-ci. Mais en fait, ils avaient été conduits à faire leur une vision conseilliste :

- en faisant de la conscience un élément uniquement déterminé et jamais déterminant de la lutte de classe ;

- en considérant que 'le seul et unique creuset de la conscience de classe, c'est la lutte massive et ouverte', ce qui ne laissait aucune place aux organisations révolutionnaires ;

- en niant toute possibilité pour celles-ci de poursuivre un travail de développement et d'approfondissement de la conscience de classe dans les moments de recul de la lutte.

La seule différence majeure entre cette vision et le conseillisme, c'est que ce dernier va jusqu'au bout de sa démarche en rejetant explicitement la nécessité des organisations communistes, alors que nos camarades n'allaient pas jusque-là."

Un des thèmes majeurs de cette démarche, c'était le rejet de la notion de "maturation souterraine de la conscience" excluant de fait la possibilité pour des organisations révolutionnaires de développer et d'approfondir la conscience communiste en dehors des luttes ouvertes de la classe ouvrière.