Révolution Internationale n° 445 - mars avril 2014

- 1216 reads

1914-2014: cent ans de décadence du capitalisme

- 1134 reads

Depuis un siècle, nous nous trouvons à un nouveau carrefour dans l’histoire de l’humanité. La classe révolutionnaire a très tôt déjà et avec une clarté aiguë qualifié cette époque charnière avec la formule : “socialisme ou barbarie”. La lucidité de l’analyse marxiste que recèle ce slogan et qui s’exprime en lui, ne doit cependant pas être réduite à une formule creuse. C’est pourquoi, nous tenons à en souligner ici brièvement l’importance historique et la profondeur essentielle. En nous penchant sur les origines obscures et dissimulées du genre humain, nous ne pouvons qu’être stupéfaits et impressionnés par les étapes considérables qui ont permis à l’Homme d’opérer son émergence du monde animal et qui ont suivi cette émergence : les langues, l’écriture, les danses, l’architecture, la production d’une profusion de biens, sa capacité à se référer à la diversité et à la profondeur des besoins moraux, culturels, intellectuels et à la valeur de ces besoins, tout cela reflétant une richesse culturelle et une accélération de l’histoire qui nous fait frémir. Mais si nous portons notre attention sur les différentes époques de l’histoire humaine, nous devons aussi reconnaître qu’il n’y pas eu, et qu’il n’y a pas de développement continu et progressif. Encore plus dramatiquement, après l’avènement des sociétés de classes et la naissance des grandes “cultures” nous devons conclure que presque toutes ces dernières ont irrémédiablement disparu et que seules quelques-unes se sont transformées en quelque chose de nouveau. Nous constatons de nombreuses époques de régression culturelle et d’oubli des acquis, généralement accompagnées d’un abrutissement moral des hommes et de la brutalisation énorme des rapports humains. A la base des progrès accomplis par l’espèce humaine réside sa capacité à transformer la nature en vue de la satisfaction de ses besoins, en premier lieu matériels, et dans sa capacité à améliorer et développer ses moyens et techniques de production, ce que Marx appelle les “forces productives”. C’est fondamentalement le degré de développement de ces forces productives et la division du travail qu’elles impliquent qui déterminent la façon dont s’organise la société pour les mettre en œuvre, les “rapports de production”. Lorsque ces derniers constituent le cadre le plus adéquat au développement des premières, la société connaît un épanouissement, non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et moral. Mais lorsque ces rapports de production deviennent une entrave à la poursuite du développement des forces productives, la société connaît des convulsions croissantes et se trouve menacée par la barbarie. Pour ne prendre qu’un exemple historique : un des piliers de l’Empire romain était l’exploitation des esclaves, notamment pour les travaux agricoles, mais lorsque de nouvelles techniques agricoles ont fait leur apparition, elles ne pouvaient être mises en œuvre par des producteurs ayant un statut de bétail ce qui constitue une des causes de la décadence et de l’effondrement de cet Empire.

Aujourd’hui, nous pouvons voir l’éclat des grands bonds culturels (, de la révolution néolithique, jusqu’à la Renaissance, l’Humanisme et la Révolution russe comme un prélude à la révolution mondiale. Ces bonds culturels sont à chaque fois le résultat de longues périodes de lutte, où les nouveaux rapports sociaux devaient triompher des anciens. Ces grands bonds culturels nous portent vers le prochain saut : la première socialisation mondiale consciente, le socialisme ! Le marxisme, la théorie dont s’est doté le prolétariat dans son combat contre le capitalisme, a la capacité de porter un regard lucide et non mystifié sur l’histoire et de reconnaître les grandes tendances de celle-ci. Cela ne signifie pas qu’il peut lire le futur dans une boule de cristal. Nous ne pouvons pas prédire quand se produira la révolution mondiale, ni même si elle pourra effectivement avoir lieu. Cependant, nous devons défendre et comprendre en profondeur, contre toutes les résistances et incompréhensions qui affectent même certains révolutionnaires, l’énorme importance historique que constitue l’entrée du capitalisme dans sa décadence. L’alternative devant laquelle nous nous trouvons depuis 100 ans peut se résumer ainsi : soit effectuer le prochain saut social et culturel, le socialisme, soit la barbarie. La gravité de cette alternative est plus dramatique qu’à n’importe quelle époque connue jusqu’à aujourd’hui du fait que l’accroissement des contradictions entre les forces productives et les rapports de production ouvre la possibilité non seulement du déclin social et culturel, mais de la destruction totale de l’espèce humaine. Pour la première fois dans l’histoire, la question de l’existence-même de l’espèce humaine est en cause dans la décadence d’un mode de production. En même temps, il existe des possibilités historiques immenses pour un développement ultérieur : l’entrée dans la “véritable” histoire consciente de l’humanité. Le modèle capitaliste de socialisation est celui qui a connu la plus grande réussite dans l’histoire de l’humanité. Le capitalisme a absorbé en lui tous les milieux culturels des autres sociétés (pour autant qu’il ne les ait pas détruits) et a créé pour la première fois une société mondiale. La forme centrale de l’exploitation est le travail salarié, permettant l’appropriation et l’accumulation du sur-travail dont l’appropriation gratuite du travail coopératif énormément productif, du travail associé, socialisé. C’est ce qui explique l’incomparable explosion technique et scientifique liée à l’histoire de la montée du capitalisme. Mais l’une des particularités de la socialisation capitaliste c’est qu’elle s’est réalisée de façon inconsciente, déterminée par des lois qui, si elle sont l’expression de rapports sociaux déterminés, l’échange force de travail contre salaire, entre les producteurs et les détenteurs des moyens de production, se présentent comme “naturelles”, “immuables” et donc extérieures à toute volonté humaine. C’est dans cette vision de la réalité mystifiée, réifiée, où les être humains et les rapports entre eux deviennent des “choses”, que l’augmentation considérable des ressources matérielles, des forces productives apparaît comme un produit du capital et non comme le produit du travail humain. Cependant, avec la conquête du monde, il s’avère que la terre est ronde et finie. Le marché mondial est créé (après la destruction des formes alternatives de production, telles que la production textile chinoise, indienne et ottomane). Même si le succès du mode de production capitaliste constitue une étape progressive dans l’histoire humaine, le saut de la révolution industrielle signifie pour la majorité de la population du centre du capitalisme la destruction des formes de vie existant précédemment ainsi qu’une exploitation féroce, alors que dans de grandes parties du reste du monde, il signifie les épidémies, la faim et l’esclavage. Le capitalisme est sans doute le rapport d’exploitation le plus moderne, mais il est finalement tout aussi parasite que ses prédécesseurs. Pour maintenir en marche la machine de l’accumulation, la socialisation capitaliste nécessite toujours plus de matières premières et de marchés, de même qu’elle doit pouvoir compter sur une réserve d’êtres humains contraints de vendre leur force de travail pour survivre. C’est pour cela que sa victoire sur les autres modes de production passait par la ruine et la famine des anciens producteurs.

Le capitalisme se présente comme l’objectif et l’apogée du développement humain. Selon son idéologie, il n’y aurait rien en dehors de lui. Pour ce faire, cette idéologie doit occulter deux choses : d’une part que le capitalisme dépend historiquement au plus haut degré des rapports de production et du milieu extra-capitalistes, d’autre part que la socialisation capitaliste, comme toutes les formes qui l’ont précédée dans l’histoire de l’humanité, n’est qu’une étape dans le processus du devenir conscient de l’humanité. La force motrice de l’accumulation produit en permanence des contradictions internes, qui se déchargent de façon éruptive dans les crises. Dans la phase ascendante du capitalisme, ces crises étaient surmontées par la destruction du capital excédentaire et la conquête de nouveaux marchés. Le nouvel équilibre s’accompagnait d’une nouvelle extension des rapports sociaux capitalistes, mais avec le partage du marché mondial entre les puissances centrales du capitalisme, celui-ci atteint, dans les relations mondiales, une limite. A ce moment-là, les grands États nationaux ne peuvent poursuivre leur conquête du monde qu’en se trouvant face à face ; le gâteau étant entièrement partagé, chacun ne pouvait accroître sa propre part de celui-ci qu’en réduisant celle des autres. Les États développent leurs armements et fondent l’un sur l’autre dans la Première Guerre mondiale. Les forces productives enchaînées par les rapports de production historiquement dépassés se retournent dans la boucherie mondiale en force destructrice dotée d’un potentiel de destruction incroyable. Avec l’entrée du capitalisme dans sa décadence, la guerre devient une guerre de matériels soumettant l’essentiel de la production aux besoins militaires. La machine aveugle de destruction et d’anéantissement entraîne le monde entier dans l’abîme. Bien avant 1914, la gauche de l’Internationale socialiste, les forces révolutionnaires autour de Rosa Luxemburg et de Lénine, ont pris en main de toutes leurs forces la lutte contre la menace du massacre impérialiste. Le marxisme vivant, c’est-à-dire le véritable marxisme, qui n’est pas enfermé dans des dogmes et des formules toutes faites valables de tout temps, a reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle guerre entre les États-nations, semblable aux précédentes, mais que celle-ci marquait l’entrée dans la décadence du capitalisme. Les marxistes savaient que nous étions à une croisée des chemins historique (où nous nous trouvons toujours), qui menace pour la première fois de devenir une lutte pour la survie de l’espèce entière. L’entrée du capitalisme dans sa décadence il y a 100 ans est irréversible, mais cela ne signifie pas l’arrêt des forces productives. En réalité, ces forces sont tellement entravées et comprimées par la seule logique de l’exploitation capitaliste que le développement de la société est aspiré dans un tourbillon de plus en plus barbare. Seule la classe ouvrière est capable de donner à l’histoire une direction différente et de construire une nouvelle société. Avec une brutalité inimaginable jusqu’alors nous avons connu la tendance pure de la barbarie capitaliste après la défaite du soulèvement révolutionnaire des années 1917-23. Le cours à une autre guerre mondiale était ouvert, les hommes ont été réduits à des numéros et des matricules, enfermés dans des camps en vue d’une exploitation meurtrière ou de leur assassinat pur et simple. Les meurtres de masse staliniens ont été surpassés par la folie exterminatrice des nazis mais la bourgeoisie “civilisée” elle-même n’a pas voulu rater ce rendez-vous de la barbarie : ce fut l’utilisation de la bombe atomique “démocratique” rasant deux villes du Japon et infligeant aux survivants d’horribles souffrances. La machine de l’État capitaliste n’a “appris” de l’histoire que dans la mesure où elle s’interdit à elle-même l’autodestruction (la bourgeoisie ne va pas tout simplement se suicider pour laisser la scène de l’histoire au prolétariat), mais c’est seulement le retour de la classe ouvrière après 1968 qui offre une garantie contre le cours ouvert à la guerre. Cependant, si la classe ouvrière a pu barrer le chemin d’un nouvel holocauste mondial, elle n’a pu, pour autant imposer sa propre perspective. Dans cette situation, où aucune des deux classes déterminantes de la société ne pouvait apporter de réponse décisive à une crise économique irréversible et de plus en plus profonde, la société a connu de façon croissante un véritable pourrissement sur pieds, une décomposition sociale croissante rendant encore plus difficile l’accession du prolétariat à une claire conscience de sa perspective historique, une perspective qui était largement répandue dans ses rangs il y a un siècle.

Il y a cent ans et depuis lors, la classe ouvrière a été confrontée à une tâche historique énorme. La classe du travail associé, la classe ouvrière, en tant que porteuse de l’ensemble de l’histoire de l’humanité, en tant que classe centrale dans la lutte pour l’abolition des classes, doit s’élever contre cette barbarie. Dans la lutte contre la barbarie nihiliste et amorale du capitalisme, elle est l’incarnation de l’humanité prenant conscience d’elle-même. Elle est la force productive encore enchaînée de l’avenir. Elle recèle en elle le potentiel d’un nouveau bond culturel. Dans la lutte contre l’entrée en décadence du capitalisme toute une génération de révolutionnaires est apparue au plan mondial pour opposer à la socialisation dénaturée et réifiée du capitalisme l’association consciente de la classe ouvrière – guidée par le phare de l’Internationale communiste.

Avec la Révolution russe, elle a pris en main la lutte pour la révolution mondiale. Cette grande tâche d’assumer sa responsabilité pour l’humanité reste toujours pour nous, près de 100 ans après, électrisante et enthousiasmante. Cela montre que même face à la menace d’abrutissement s’élève une indignation morale au cœur de la classe ouvrière, qui est encore une boussole pour nous aujourd’hui. La classe ouvrière souffre avec l’ensemble de la société sous le fardeau de la décadence. L’atomisation et l’absence de perspective attaquent notre propre identité. Dans les confrontations à venir, la classe ouvrière démontrera si elle est capable de reprendre à nouveau conscience de sa tâche historique. C’est peut-être une courte étape historiquement que de passer de l’indignation morale à la politisation de toute une génération. Un nouveau bond culturel dans l’histoire de l’humanité est possible et indispensable, c’est ce que nous enseigne l’histoire vivante.

CCI

() Soyons clair que nous regroupons sous le terme de “culture” tout ce qui fait une société donnée : sa façon de se reproduire matériellement, mais aussi l’ensemble de sa production artistique, scientifique, technique et morale.

Evènements historiques:

Rubrique:

Ukraine: ne soutenir aucun camp!

- 1421 reads

Au moment de mettre sous presse, la situation en Ukraine évolue très rapidement. L’article ci-dessous a été rédigé le 19 février. Le 20 février, 100 personnes au moins, selon les chiffres officiels, perdent la vie dans les affrontements entre la police anti-émeute et l’opposition anti-gouvernementale. Le soir même, les grandes puissances se mobilisent. La France dépêche sur place son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour négocier un accord visant à calmer la situation, la Russie son émissaire Vladimir Lukin. L’Allemagne, les Etats-Unis, tous se fendent de déclarations d’une extrême fermeté en faveur de la “paix”. Le lendemain, 21 février, un accord est effectivement signé, le ministre de l’Intérieur ukrainien est débarqué, des élections présidentielles anticipées promises et la libération de l’ancien Premier ministre emprisonnée depuis deux ans, Ioulia Timochenko, votée. Aussitôt, tous les médias du monde saluent cette “avancée extraordinaire”, le “courage” de l’opposition et l’implication des grandes démocraties. Seule la Russie tempère l’enthousiasme en dénonçant des “menaces pour la souveraineté” de l’Ukraine.

Il n’y a là aucune illusion à se faire. Toute cette énergie déployée par les grandes puissances n’a rien à voir avec une quelconque empathie pour les victimes de ce conflit. Si elles sont intervenues, c’est à la fois parce qu’aucune d’entre-elles n’a intérêt à ce que l’Ukraine s’enfonce dans la guerre civile et devienne ainsi incontrôlable, et à la fois parce que chacune d’entre-elles a ici défendu bec et ongle ses propres intérêts impérialistes, cherchant à exploiter la situation à son avantage. Le scepticisme de la Russie démontre simplement que, momentanément, c’est elle qui a perdu le plus dans cette concurrence impérialiste impitoyable.

Moins de dix ans après la pseudo ”révolution orange” de décembre 2004 qui, à l’époque, était partout brandie triomphalement comme un modèle de “liberté et de démocratie,” l’Ukraine est au bord de la guerre civile.

Les nouveaux affrontements violents et meurtriers entre les manifestants de l’opposition et la police anti-émeutes aux ordres du gouvernement sur la place de l’Indépendance (Maïdan), lieu symbolique de la “révolution orange”, après presque trois mois d’occupation et de face-à-face permanent avec les contre-manifestants soutenant le président pro-russe Ianoukovitch, constitue une nouvelle étape dans une escalade qui menace de basculer dans un véritable chaos sanglant.

Parallèlement, le mouvement de contestation a gagné l’Ouest et le Nord du pays. Dans de nombreuses villes, comme à Dniepopetrovsk, Poltava, Vinnitsa, Lvov, les protestataires ont pris d’assaut des bâtiments publics et des administrations régionales. Le même scénario s’est reproduit à Jitomir, Rovno, Tchernovtsy, Ivano-Frankovsk, Ternopol, Khmelnitski ou Loutsk. En même temps, notamment dans les régions orientales, des centaines de milliers d’Ukrainiens participent aux rassemblements en soutien du gouvernement actuel.

L’évolution dramatique de cette situation ne fait que confirmer la validité du cadre donné dans l’article que nous avons écrit en janvier dernier, déjà publié sur notre site web : “En Ukraine, la Russie cherche à desserrer l’étau de ses rivaux impérialistes” (.

L’Ukraine : un enjeu impérialiste

La situation en Ukraine est essentiellement déterminée par les tensions impérialistes. Les conflits entre brigands impérialistes dans un pays plus que jamais tiraillé entre l’Est et l’Ouest, n’ont cessé d’alimenter une pression grandissante. En 2005, nous écrivions à propos de la “révolution orange” : “Derrière tout ce battage, l’enjeu réel n’est nullement dans la lutte pour la démocratie. Il se trouve en réalité dans l’affrontement de plus en plus aigu entre les grandes puissances (…) Depuis la dislocation de l’URSS et la constitution en catastrophe de la Communauté des États Indépendants en 1991, destinée à sauver les débris de son ex-empire, la Russie n’a cessé d’être menacée sur ses frontières, du fait même de la tendance permanente à l’éclatement qui lui est inhérente et sous la pression de l’Allemagne et des États-Unis. Avec la question de l’Ukraine, qui a toujours été, que ce soit pour la Russie tsariste ou soviétique, une pièce maîtresse, le problème se pose de façon bien plus cruciale. En effet, Moscou n’a pas d’accès direct à la Méditerranée, l’Ukraine est la seule et dernière voie qui lui reste vers l’Asie et la Turquie via la mer Noire où se trouvent en outre la base nucléaire russe de Sébastopol et la flotte russe. La perte de l’Ukraine reculerait de façon dramatique la position russe face aux pays européens, en premier lieu l’Allemagne et affaiblirait tout autant sa capacité à jouer un rôle dans les destinées de l’Europe et des pays de l’Est, pour la plupart déjà largement pro-américains. Mais de plus, il est certain qu’une Ukraine tournée vers l’Ouest (donc contrôlée par celui-ci et en particulier par les États-Unis), mettant plus à nu que jamais l’inanité grandissante du pouvoir russe, provoquerait une accélération du phénomène d’éclatement de la CEI, avec son cortège d’horreurs. Sans compter qu’il est plus que probable qu’une telle situation ne pourrait que pousser des régions entières de la Russie elle-même (dont les petits potentats locaux ne demandent qu’à ruer dans les brancards) à déclarer leur indépendance, encouragées par les grandes puissances déjà à l’œuvre” (.

L’origine de cette nouvelle crise remonte aux pressions exercées par les Russes et les Occidentaux sur la bourgeoisie ukrainienne dès la reprise du pouvoir par la fraction pro-russe lors des élections de 2010. Ce pays constitue un enjeu déterminant pour la Russie qui ne peut pas reculer d’une part face aux États-Unis, d’autre part face aux puissances de l’Union européenne impliquées (notamment l’Allemagne, historiquement liée à l’Ukraine). La grande différence de cette situation par rapport à 2004 provient de l’affaiblissement de la puissance américaine qui s’est accéléré avec ses aventures guerrières, notamment au Moyen-Orient (. Ainsi, tandis que la première “révolution” était une offensive américaine contre la Russie, la deuxième est de toute évidence une contre-offensive de la Russie qui est à l’origine du durcissement de la situation parce qu’elle ne peut pas se permettre de lâcher l’Ukraine.

Ce remake n’est donc pas une simple copie. Si la contestation des élections archi-truquées de novembre 2004 avait alors mis le feu aux poudres, aujourd’hui, le rejet de l’accord d’association avec l’UE au profit d’une commission incluant la Russie par le président Viktor Ianoukovitch est à l’origine de la crise. Ce pied de nez à l’UE, une semaine avant la date prévue de sa signature a aussitôt déclenché une violente offensive des différentes fractions pro-européennes de la bourgeoisie ukrainienne contre le gouvernement, criant à la “haute trahison” et demandant la destitution du président Ianoukovitch. Suite aux appels de l’opposition à “l’ensemble du peuple à réagir à cela comme il le ferait à un coup d’État, c’est-à-dire : descendre dans les rues,” les manifestants ont occupé le centre-ville de Kiev et la place de l’Indépendance. La répression brutale, les affrontements et les nombreux blessés permirent également au gouvernement de déclarer : “Ce qui se passe présente tous les signes d’un coup d’État” et d’organiser des contre-manifestations. Comme en 2004, les médias des grands pays démocratiques ont monté au pinacle cette “volonté du peuple ukrainien” de se “libérer” de la clique inféodée à Moscou. Les photos et les reportages ont mis en avant la dictature et la violence des répressions de la fraction pro-russe, les mensonges de la Russie et les diktats de Poutine. Occidentaux et Russes se sont mutuellement accusés le 1)er février, lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, de chercher à forcer la main à l’Ukraine pour qu’elle s’allie à l’Europe ou à la Russie. Le secrétaire d’Etat américain John Kerry n’est pas en reste, il a déclaré : “Les États-Unis et l’Union européenne se tiennent aux côtés du peuple ukrainien dans ce combat.” Cela se traduit par des menaces accrues de sanctions économiques de l’UE jusqu’ici ponctuelles car les États occidentaux savent qu’ils ne peuvent pas pousser le bouchon trop loin, de crainte de provoquer un chaos difficilement contrôlable et maîtrisable.

Depuis un mois, l’attitude du gouvernement Ianoukovitch n’a cessé de se durcir, se raidissant sous la pression de l’armée qui a appelé le président “à prendre des mesures énergiques et urgentes pour stabiliser la situation” en déclarant qu’il était intolérable pour l’ordre public de laisser prendre d’assaut par l’opposition des bâtiments publics. Cela s’est traduit aussi par le refus d’assouplir les conditions de détention de l’opposante Timochenko pour “raison médicale” mais surtout par la relaxe de deux hauts responsables (dont le maire de Kiev) accusés “d’abus de pouvoir” dans la répression féroce au cours de la dispersion par la police anti-émeutes des manifestations de fin novembre, décision qui n’a pas manqué d’envenimer la colère de la rue dans une situation déjà très tendue. De même, le climat de terreur est entretenu par la multiplication d’enlèvements d’opposants ensuite tués ou torturés par des bandes ou des milices armées.

Cette impasse tend à faire éclater la cohérence de toutes les fractions de la bourgeoisie ukrainienne dans une fuite en avant irrationnelle, dans une politique criminelle d’affrontement et de violence, notamment la politique de l’opposition. Mais la composition hétéroclite de cette dernière traduit à quel point la décomposition marque de son empreinte toute perspective politique, allant de la corruption mafieuse à l’agrégation en son sein de groupements ultra-nationalistes, voire ouvertement profascistes (.

Ni un camp, ni l’autre: la classe ouvrière ne doit pas se laisser piéger

Mais contrairement à 2004, l’espoir d’une vie meilleure et plus libre a fait long feu. Le chef de l’opposition Viktor Iouchtchenko qui avait pris, avec son clan, le pouvoir à la suite de la “révolution orange”, n’a pas manqué d’imposer des sacrifices et la répression à la classe ouvrière lorsqu’il était premier ministre et banquier du gouvernement de son prédécesseur pro-russe, Léonid Kuchma. Le clan Iouchtchenko, non seulement s’est servi des illusions de la population ukrainienne pour arriver au pouvoir, mais s’est considérablement enrichi sur le dos de l’État, ce qui lui a valu sa réputation de clique mafieuse et la détention de sa complice, Ioulia Timochenko. Mais la même Timochenko, soi-disant championne de la démocratie est à l’origine d’un crédit du FMI de 15 milliards de dollars obtenu en échange de conditions drastiques imposées à la classe ouvrière : augmentation de l’âge de départ à la retraite, augmentation des charges communales, du prix de l’électricité, de l’eau, etc.

En dépit de leurs désaccords sur les orientations impérialistes, les différentes fractions politiques de la bourgeoisie, pro ou antigouvernementales, n’ont pas d’autre perspective que d’imposer davantage de misère et d’horreurs au prolétariat. La bourgeoisie ne cesse de jouer sur la fibre nationaliste soigneusement entretenue en Ukraine.

Quelle doit être l’attitude de la classe ouvrière face à cela ?

L’engrenage de la guerre civile représente un très grand danger pour l’ensemble de la population et surtout pour la classe ouvrière qui court les pires risques de se faire totalement embarquer derrière l’une ou l’autre de ces fractions également bourgeoises, également criminelles et sans scrupules, notamment des forces d’opposition qui tentent de ranimer les mystifications et les illusions démocratiques de la “révolution orange” qui ont pourtant été cruellement déçues depuis.

Les prolétaires ont tout à perdre en prenant parti ou en se rangeant derrière l’un ou l’autre des camps en présence, en se laissant enrôler et finalement entraîner dans un casse-pipe pour des intérêts qui ne sont non seulement en rien les leurs mais qui leur sont diamétralement opposés.

Hier comme aujourd’hui, les manifestants qui soutiennent l’opposition ou ceux qui se sont rangés derrière Viktor Ianoukovitch ne sont que des pions, manipulés et baladés, sacrifiés derrière l’une ou l’autre des fractions bourgeoises rivales pour le compte de telle ou telle orientation impérialiste. La bourgeoisie ukrainienne et tous les requins qui gravitent autour d’elle expriment la réalité de l’impasse d’un système capitaliste à bout de souffle. La classe ouvrière est la seule classe radicalement opposée à ce système et porteuse d’un avenir pour l’humanité toute entière. Elle doit au contraire avant tout défendre sa propre perspective historique et combattre énergiquement les campagnes de recrutement et l’hystérie nationaliste qui visent à l’embrigader dans les combats que se livrent toutes les cliques bourgeoises concurrentes. La révolution prolétarienne dont elle est porteuse ne s’opposera non pas à une clique bourgeoise particulière au profit d’une autre, mais au système monstrueux qui les engendre : le capitalisme.

W., 19 février

() fr.internationalism.org

() Extrait de l’article “Élections en Ukraine : les grandes puissances sèment le chaos”, RI no 353 (janvier 2005).

() La tendance à l’affaiblissement des États-Unis depuis l’effondrement du bloc de l’Est en 1990 n’a cessé de se confirmer. Voir le Résolution sur la situation Internationale du 20e congrès du CCI.

(http ://fr.internationalism.org/revue-internationale/201401/8855/resolution-situation-internationale-20e-congres-du-cci)

() Par exemple le parti Svoboda, auparavant Parti national-socialiste d’Ukraine, se réclame historiquement de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), dont la branche armée (UPA) collabora activement avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et massacra les Juifs de Galicie (ouest de l’Ukraine).

Rubrique:

JO de Sotchi: une arme de l’impérialisme russe

- 1912 reads

Sotchi est au départ une petite station balnéaire défraîchie, qui doit son existence et sa notoriété en Russie à sa situation géographique sur les bords de la mer Noire, seule région du pays où les hivers peuvent connaître des températures positives. Justement un problème pour organiser des compétitions qui requièrent beaucoup de neige et de glace. Cette région montagneuse ne dispose d’aucune infrastructure digne de ce nom : pas de route adaptée à un trafic important, pas de voie ferrée, une offre d’hébergement rachitique. Construire un village olympique et les enceintes sportives là où il n’y a que forêts et montagnes devait fatalement coûter une fortune et compromettre l’équilibre écologique de la région. Autrefois lieu de villégiature discret de Staline et de nombreux oligarques, lieu de rencontres au sommet des grands dirigeants du monde, Sotchi est une région du Caucase balayée par les conflits entre la Russie et les républiques issues de l’ex-URSS. Elle est traversée par les mouvances islamistes et nationalistes issues de nombreuses “minorités ethniques”. On comprend à ce titre les véritables intentions et la détermination de Vladimir Poutine à organiser ces Jeux exactement là où se trouvent les intérêts de l’impérialisme russe.

L’histoire des Jeux olympiques est d’ailleurs une longue histoire politique et impérialiste. Les Jeux antiques mettaient déjà en scène la rivalité des cités grecques, la trêve instituée alors par traité symbolisant ce passage temporaire de relais des lances aux javelots. Sparte, dont la domination militaire lui permettait de s’exonérer en partie du respect de la trêve, confirmait sa domination dans les stades.

Les Jeux modernes n’échappent bien entendu pas à la règle. Les Jeux de 1936 furent confiés à l’Allemagne avec le but avoué de sortir la nation perdante de la Première Guerre mondiale de son humiliation du Traité de Versailles. Ce sera finalement une vitrine pour le IIIe Reich. En 1972, les Jeux reviennent en Allemagne, à Munich, et sont le décor d’une prise d’otage spectaculaire de onze membres de la délégation israélienne par un groupe palestinien. En 1976, à Montréal, ce sera la présence de l’Afrique du Sud qui entraînera le boycott de plusieurs compétitions par plusieurs pays. Bien entendu, la guerre froide marquera les Jeux des tensions permanentes entre les deux têtes de blocs, les États-Unis et l’URSS. Alors que les premiers boycottèrent les Jeux de Moscou en 1980, les seconds ne se rendirent pas quatre ans plus tard à ceux de Los Angeles. Loin d’être anecdotique, ces événements furent marqués par des déclarations très violentes des deux camps, renforçant les tensions bien au-delà des simples enjeux prétendument sportifs.

Plus récemment, en 2008, même les plus distraits des observateurs n’auront pu échapper à la dimension profondément politique des Jeux de Pékin, à l’heure où la Chine ne cachait plus ses velléités d’influence mondiale sur les plans politique, économique et même militaire.

Les JO sont aussi d’immenses et coûteux chantiers et drainent vers eux, de ce fait, toute l’avidité capitaliste et la corruption qui l’accompagne. Il ne s’agit pas d’un simple effet pervers d’une compétition qui ne pourrait pas, bien malgré elle, conserver la pureté de ses intentions. Le système olympique lui-même se nourrit de cette corruption et de la convergence d’intérêts autour des Jeux. Alors que chaque attribution se déroule dans un soupçon général d’achat des voix des membres votants du Comité olympique international, certains Jeux ont été clairement de vastes opérations maffieuses, portant la corruption à des niveaux rarement atteints. Parmi ceux-ci, les Jeux de l’ère Juan Antonio Samaranch, ancien ministre du régime franquiste espagnol et qui présida le CIO de 1980 à 2001, ont sans aucun doute remporté une médaille d’or ! Plus encore qu’à Barcelone, son fief, M. Samaranch écrasa la compétition à Salt Lake City, en 2002, une ville dont personne n’aurait pu douter qu’elle puisse un jour accueillir des Jeux olympiques et qui, pour y parvenir, fut l’objet d’un système de corruption à grande échelle.

Un peu comme à Sotchi... sauf qu’en occurrence le record du monde explose ! Parler de monstrueuse gabegie est bien en deçà de la réalité. Le coût avancé de 36 milliards d’euros est de loin le plus élevé de l’histoire pour des Jeux olympiques, et il ne comprend même pas le coût de la “campagne” menée avant 2007 pour obtenir l’organisation des JO. 36 milliards d’euros, c’est six fois plus que les derniers Jeux d’hiver à Vancouver ! Les 6 milliards d’euros qu’auront coûté Vancouver auront à peine suffi à la Russie pour construire la route entre Adler, en bord de mer, et les stations d’altitude de Krasnaïa-Poliana.

Pour organiser les JO de Sotchi, il a fallu exproprier des milliers de gens, racheter des stations à leurs propriétaires en ressortant des cartons les bonnes vieilles méthodes de pression staliniennes, tailler sans discernement dans les forêts, les montagnes, édifier des enceintes sportives parfaitement démesurées et mégalomaniaques. Tout cela pourquoi ? Pour les vertus du sport ? Pour l’idéal olympique ?

La région de Sotchi est, historiquement, une zone de tensions permanentes. Frontière entre l’Europe et l’Asie, le Caucase était traversé par la route de la soie. Très vite la Russie tsariste lança ses cosaques dans la région afin d’étendre son territoire, décimant les populations locales et les poussant à la diaspora dans toute l’Europe.

Aujourd’hui, cette zone reste un enjeu primordial pour la Russie post-soviétique. Sotchi se trouve à proximité des républiques instables du Caucase du nord, en particulier la Tchétchénie qui depuis son indépendance proclamée en 1991 est en proie à des conflits qui ont massacré ou poussé à l’exil la moitié de sa population. Sotchi, est également très proche de l’Abkhasie, une sécession de la Georgie opérée lors d’une guerre de l’été 2008, presque en même temps que les Jeux de Pékin. Une guerre où toutes les grandes puissances auront été mettre leur nez de charogne, espérant retirer de cette explosion soudaine le moyen de placer quelques billes dans la région.

Le Caucase n’a rien perdu de son intérêt impérialiste pour les grandes puissances. Les États-Unis y mènent depuis la fin de la guerre froide une longue opération de retour d’influence qui porte petit à petit ses fruits : l’Azerbaïdjan accueille des bases de l’OTAN et la Georgie a également signé des accords avec l’OTAN. Face à ces succès, les puissances européennes tentent de faire valoir leurs intérêts en travaillant à la réouverture de la route de la soie, plus pragmatiquement en recherchant la continuité des liens géopolitiques et commerciaux avec l’Asie du sud-est.

Ces rivalités ne sont pas sans conséquences : 986 personnes auraient péri en 2013 à cause des conflits dans le nord Caucase (.

La Russie n’est évidemment pas étrangère à ces tensions, elle occupe même la première place. Sa candidature et l’obtention des JO à Sotchi s’inscrit totalement dans sa stratégie d’influence locale. A l’heure où la Russie gesticule sur tous les théâtres impérialistes pour marquer sa présence et tenir tête à ses trois plus grands ennemis, les États-Unis, la Chine et les puissances européennes (en Syrie, en Ukraine, etc.), la vitrine olympique à trois kilomètres de la frontière géorgienne est une claire mise en scène de la souveraineté russe sur le Caucase. Poutine se met d’ailleurs lui-même en scène, cherchant à tirer au maximum les marrons du feu.

Cette guerre d’influence dans une région stratégique n’a pas de prix : pas celui, en tout cas, des vies humaines perdues sur les chantiers, des milliards d’euros dépensés en pots-de-vin et gaspillés dans la démesure, d’une nature écrasée par les bulldozers… pour deux semaines de compétition avant que tout cela ne soit laissé à l’abandon comme peuvent l’être aujourd’hui les installations de bien des JO, ceux d’Athènes tout particulièrement.

La démonstration de force que représentent ces JO est impressionnante et à la hauteur de l’instabilité et l’insécurité de cette région. Entre 37 et 100 000 hommes sont mobilisés (il y en avait 6000 à Vancouver). Des lois d’exception sont promulguées limitant les déplacements, offrant des pouvoirs élargis aux forces de l’ordre pour mener des écoutes et des interpellations. Cette opération “gros-bras” ne suffit pourtant pas à obtenir la confiance des grandes puissances. Trêve olympique ou pas, les athlètes français sont accompagnés par un contingent du GIGN et du RAID. Quant aux États-Unis, ils ont préféré laisser deux vaisseaux se promener dans les eaux de la mer Noire…

Les JO de Sotchi sont donc intimement liés à la situation impérialiste mondiale, comme la plupart des Jeux précédemment organisés. Et cela ne pourra que continuer à l’avenir : les trois prochains pays qui accueilleront les JO sont le Brésil, la Corée du Sud et le Japon. Quand ont connaît leur situation sur la scène impérialiste, on comprend aisément que ces pays ont des intérêts bien plus brutaux qu’économiques et sportifs.

Même le Caucase pourrait revenir sur la scène olympique dans quelques années. Borjomi en Georgie était en lice en 2007 face à Sotchi, avec le succès que l’on sait. Elle pourrait de nouveau se porter candidate pour 2026. La Russie laissera-t-elle faire ? On ne peut qu’en douter...

GD, 12 février 2014

() Knot, site caucasien, cité par lemonde.fr

Evènements historiques:

- Jeux olympiques [8]

Rubrique:

France: l’instrumentalisation du populisme contre la conscience du prolétariat

- 1427 reads

L’affrontement entre le ministre de l’Intérieur Manuel Valls et l’humoriste Dieudonné a alimenté les colonnes de la presse pendant plusieurs semaines. Cet accrochage est une manifestation, au même titre que la poussée électorale du FN, les manifestations contre le mariage homosexuel rassemblant des milliers de personnes ou celles des “bonnets rouge”, d’une orchestration nourrie par une véritable montée en puissance médiatique. Récemment encore, tandis qu’une hystérie collective s’emparait des pourfendeurs de la théorie du genre, des propos ouvertement xénophobes étaient scandés sans vergogne par les manifestants du “Jour de colère”, ce triste cortège où s’étaient rassemblées les innombrables chapelles de l’extrême-droite, réactivées pour l’occasion par ce climat favorable.

La France est néanmoins loin d’être le seul pays à connaître une telle dynamique. Partout dans le monde, les partis et mouvances populistes, du Tea Party américain aux islamistes salafistes, sont en mesure de mobiliser et de troubler parfois le jeu politique. Il suffit d’ailleurs de lire sur Internet les commentaires de n’importe quel site d’actualité en n’importe quelle langue pour mesurer l’extraordinaire capacité de mobilisation de la “fachosphère”.

L’un des effets les plus significatifs de la promotion de ces idéologies d’extrême-droite est la prolifération ou le renouveau de mouvances, certes marginales mais parfois très violentes, nihilistes et complètement hystériques, à l’image des JNR de Serge Ayoub ou du Bloc Identitaire. En fait, l’incapacité de la bourgeoisie à imposer sa réponse historique, la guerre mondiale, à la crise de son système, conjuguée aux immenses difficultés du prolétariat à défendre sa propre alternative historique, la révolution, sont un terrain propice au développement de ce type d’expressions politiques que l’Etat instrumentalise en permanence.

Le succès relatif de cette idéologie nauséabonde qu’est l’antisémitisme et ses délires complotistes sont à ce titre un des produits de la décomposition du système capitaliste. Pour se faire une idée précise du degré d’irrationalité qui frappe le milieu dont Dieudonné est aujourd’hui la figure médiatique, il suffit, par exemple, d’écouter les indigestes monologues de son maître à penser, le semi-intellectuel d’ultra-droite, Alain Soral, qui pullulent sur le web. Tous les ingrédients d’un “néo-fascisme” mal bricolé sont là : l’obsession du complot sioniste et maçonnique, le mépris goguenard pour tout ce qui n’est pas “viril” – entendez les femmes et les homosexuels – les divagations mystico-religieuses, la haine épidermique pour toute expression un tant soit peu saine de lutte des classes... le tout généreusement saupoudré d’un orgueil démesuré où, entre deux insultes à connotation sexuelle, ce “bon client” des émissions de divertissement bas-de-gamme se peint lui-même en théoricien illustre disposé au martyre.

Mais au-delà des provocations de Dieudonné et de ses amis, des déclarations hypocrites du gouvernement et des rebondissements judiciaires, la classe dominante a soigneusement maintenu les débats sur un terrain complètement pourri pour le prolétariat, celui de ce faux choix : lutte contre l’antisémitisme ou liberté d’expression ? Le milieu sordide, composé d’Alain Soral et du négationniste Robert Faurisson, dans lequel grenouille Dieudonné, tout comme les appels du gouvernement à “défendre les valeurs de la République” révèlent en effet le sens profond de la fausse alternative mis en avant par la classe dominante : fascisme ou démocratie ! Ce vieux mot d’ordre, jadis destiné à embrigader la classe ouvrière sous les drapeaux des régiments pour être transformée en chair à canon, est encore aujourd’hui un poison idéologique poussant le prolétariat dans les bras de l’État démocratique, c’est-à-dire dans ceux de son ennemie de classe, la bourgeoisie.

Ce relatif dynamisme de l’extrême- droite ne doit en effet pas cacher que son exploitation médiatique n’échappe pas à une logique machiavélique d’encadrement idéologique de la classe ouvrière, créant un véritable écran de fumée sur une situation où les attaques anti-ouvrières se multiplient et redoublent : comme sous Mitterrand, le PS stimule l’extrême-droite pour constituer un repoussoir crédible au profit de la défense, non seulement des “valeurs des partis de gauche” en particulier, mais surtout de la démocratie en général, cette expression politique particulièrement sournoise de la dictature capitaliste.

Les manœuvres habiles du PS constituent ainsi une vaste hypocrisie. En effet, le gouvernement a cru bon d’envoyer en première ligne dans sa “lutte contre le racisme et la haine” Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur en charge du harcèlement et du lynchage abject de Roms, le chef d’orchestre de l’expulsion de la petite Léonarda, celui qui voulait, en 2009, “plus de whites, plus de blancos” dans sa bonne ville d’Evry !

D’ailleurs, la violence médiatisée des propos de l’extrême-droite n’a d’égale que la barbarie parfaitement tangible des gouvernements démocratiques largement responsables des “tragiques accidents” de migrants embarqués au large de la Méditerranée et traqués à l’ombre de bien des frontières.

Face à la barbarie de toutes les fractions de la bourgeoisie, le prolétariat ne vaincra pas la xénophobie et la chasse aux immigrés en s’alliant à tel ou tel parti de l’appareil politique ; il n’a d’autre solution pour cela que de développer sa lutte autonome, sur un terrain de classe pour un monde nouveau, solidaire et sans concurrence, sans patrie ni frontière.

El Generico, 11 février

Géographique:

- France [9]

Situations territoriales:

Rubrique:

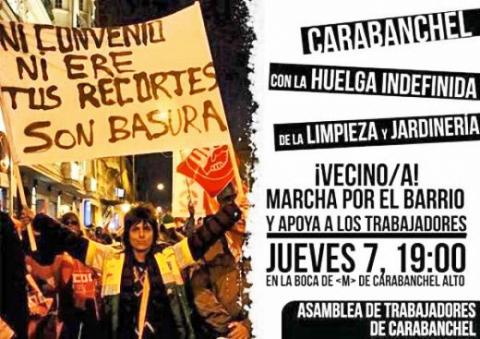

La grève des éboueurs de Madrid: la force de la lutte, c’est la solidarité de classe !

- 1332 reads

Nous publions ci-dessous la traduction d’un article d’Acción Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne, qui analyse la grève des éboueurs de Madrid de novembre 2013, en mettant l’accent sur un facteur essentiel et vital pour la lutte de classe : la solidarité ouvrière.

Le 17 novembre dernier, les assemblées générales des services de voirie de Madrid mettaient fin à 13 jours de grève en acceptant un accord qui évitait le licenciement de près de 1200 d’entre eux ainsi que les menaces de coupes salariales allant jusqu’à 43 %. À la sortie de ces assemblées, l’ambiance parmi les travailleurs était au soulagement, en se sentant vainqueurs, au moins momentanément, à l’issue d’une lutte interminable contre les attaques incessantes de ce système contre nos conditions de vie. Ils avaient ainsi ce sentiment non pas tant pour les résultats tangibles de la négociation – car les travailleurs ont été contraints d’accepter le gel de leur salaire jusqu’en 2017 de même qu’un dossier de Contrat Temporaire de travail limité à 45 jours par an jusqu’à cette année-même – que pour la forme dans laquelle ils ont réussi à résister à cet énième coup de hache : soutenus par une émouvante démonstration de solidarité ouvrière. Une solidarité qui s’est révélée à tout le personnel des trois entreprises concessionnaires chargées de la voirie de Madrid et qui s’est étendue aux travailleurs de l’entreprise publique TRAGSA, aux bars des districts les plus populaires de Madrid où étaient installées des “caisses de soutien” comme forme spontanée de caisses de secours pour compenser les pertes économiques des grévistes ou dans la concentration de la solidarité entre eux qui s’est produite lors de la dernière nuit de négociation…

La solidarité : aliment de la combativité et de l’unité des travailleurs

La solidarité : aliment de la combativité et de l’unité des travailleurs

Les médias et tout particulièrement les chaînes de télévision – tellement habituées elles-mêmes aux programmes “poubelles” – ont focalisé l’attention précisément sur les sacs d’ordures et sur les protagonistes montrés comme des rebuts sociaux. D’abord, en ce qui concerne ces médias, il n’y pas un journal télévisé qui n’ait sorti ses caméras dans les rues pour interroger la population sur la gêne occasionnée “par la grève” (jamais auparavant on n’a effectué la moindre enquête sur la gêne engendrée par les coupes dans le budget des services de voirie) ou sur leurs répercussions économiques, sauf pour les commerçants, les hôteliers, etc. Il s’agissait en définitive de lancer une campagne idéologique habituelle pour monter la population contre les travailleurs de la voirie. Une campagne comme celle qui a été utilisée avec succès dans de précédentes occasions, y compris avec la complicité des syndicats.[1] Cependant cette fois, l’opinion publique, surtout dans les quartiers ouvriers de Madrid, a penché du côté des grévistes. Ainsi par exemple dans une “proclamation” de l’Assemblée populaire de Lavapiés, on pouvait lire : “Que les travailleuses et les travailleurs en grève illimitée soient un exemple pour nous tous. Aucune personne sensée ne resterait les bras croisés en regardant venir les événements (…) Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est seulement une préfiguration du Madrid sale et laissé à l’abandon qui s’abattra sur nos quartiers populaires, si la grève était un échec et il s’ensuivra qu’il y aura moins d’ouvriers et dans des conditions pires. (…) Si les travailleurs/travailleuses qui protègent nos rues et nos jardins (et par conséquent nous tous) se mettent en grève, nous devons les soutenir jusqu’au bout, nous devons être avec eux dans les piquets de grève et dans les manifestations (…) Si on emprisonne les grévistes, nous devons être chaque jour plus nombreux dans les rues. Que la raison et la rage des travailleurs ne soit pas réduite au silence par les policiers, les juges, les patrons, les médias, les politiciens et les chefs syndicaux. Si la grève se termine, que ce soit parce que nous y avons gagné quelque chose et non à cause d’accords conclus sur le dos des travailleurs et des travailleuses…” [2].

Quand on a cherché à faire passer les grévistes pour des “maîtres-chanteurs”, les travailleurs se sont souvenus que l’origine des licenciements était une baisse du budget de la voirie de la municipalité de Madrid et que les entreprises concessionnaires – filiales des grands constructeurs – s’étaient engraissés avec la spéculation immobilière et d’autres cadeaux accordés par l’administration, alors qu’on voulait la mettre sur le dos des employés de ces entreprises et de la population des quartiers ouvriers de Madrid.

Il est vrai que l’attitude arrogante de la maire de Madrid, digne épouse de l’ex-président Aznar (en tout cas “digne” de lui, sans aucun doute…), a servi à chauffer un peu plus l’atmosphère de soutien à la lutte. Quand elle a posé un ultimatum pour arriver à un accord au milieu de la nuit du 15 novembre, en menaçant de faire appel aux travailleurs de l’entreprise publique TRAGSA pour faire avorter la grève, elle s’est heurtée au refus de ces travailleurs (qui étaient à leur tour menacés de licenciements) de jouer le rôle de “jaunes” vis-à-vis de leurs camarades, 200 travailleurs qu’elle voulait recruter sur l’heure et à toute vitesse – et à travers des entreprises d’intérim – pour ne pas paraître complètement ridiculisée. Cette même nuit, pendant que la maire supervisait un semblant de service minimum revêtue d’un manteau de fourrure, le patronat lui-même a accepté de remplacer les coupes de salaires par un gel de salaires jusqu’en 2017, et à reporter à la nuit suivante – dépassant ainsi la date de l’ultimatum – la décision sur les licenciements. Dans les rangs ouvriers s’est étendu le sentiment que, cette fois, on pouvait freiner l’attaque.

Pourquoi ? Parce que nos exploiteurs se seraient montrés plus raisonnables ? Rien n’est plus éloigné de la réalité : quelques jours plus tard, les mêmes protagonistes – ou presque – ont annoncé une attaque très semblable dirigée cette fois contre les travailleurs des laveries des hôpitaux de Madrid. Est-ce que les syndicats ont “fait volte face” (comme le répète le PSOE !) pour défendre les travailleurs ? On ne peut pas dire cela quand on voit qu’ils ont signé des accords qui impliquent des milliers de licenciements et des réductions de salaires dans les banques, à Panrico, chez RTVE, etc. Dans la nuit du samedi 16 novembre, alors que les syndicats des travailleurs des services de voirie de Madrid étaient prêts à accepter une proposition qui comprenait un chiffre plus réduit de licenciements (de fait, l’UGT est restée à la table des négociations et les Commissions ouvrières l’ont quittée bien qu’ils y soient revenus par la suite), des centaines de travailleurs – non seulement du secteur de la voirie mais aussi d’autres – se sont rassemblés autour du bâtiment où se tenaient lesdites négociations, et ont commencé à appeler à une manifestation pour le jour suivant. Quelques heures après, les entreprises ont retiré le plan de licenciements annoncé, le remplaçant par des mesures de mise en chômage technique temporaire.

Le facteur clé au cours de cette lutte : la solidarité, a été le fruit d’un changement occulté par la propagande bourgeoise, qui a préféré polariser l’attention sur le ramassage des sacs-poubelles, ou sur les déclarations de la maire qui, récemment, est réapparue auprès des médias pour se plaindre d’une campagne permanente dirigée contre elle. Pour les exploités, au contraire, le plus important, c’est la réponse que donnait un gréviste anonyme à un reporter de télévision qui lui demandait ce qu’il avait retenu de positif dans cette grève : “Découvrir que celui qui travaille à côté de moi est un véritable camarade.”

La solidarité de classe ne peut pas se laisser ensevelir dans la décharge publique démocratique ou nationaliste

Le mécanisme “de base” sur lequel repose le système capitaliste est un chantage impitoyable : le travailleur isolé ne peut obtenir ses moyens de subsistance que si sa force de travail profite au capital. La propagande de nos exploiteurs insinue sournoisement que cela est un “ordre” inhérent à la nature humaine, voulant réduire notre existence à être cette marchandise, en cherchant par tous les moyens que la valeur “sur le marché” de cette marchandise soit le prix le plus bas possible. La conséquence, c’est que la détermination de la valeur de cette force de travail ne dépend pas uniquement des lois aveugles de l’échange capitaliste (l’offre et la demande, la loi du profit et la valeur d’échange…), mais aussi de paramètres moraux comme le courage et l’indignation face à l’inhumanité des lois qui régissent la société, la solidarité et la défense de la dignité des travailleurs. Ici s’opposent deux mondes séparés par un abyme : celui des besoins humains et celui des intérêts du capital.

Toute tentative de sacrifier les premiers aux seconds se présente comme une défense de la “compétitivité” de l’entreprise, ou au seul profit de rentabiliser des services publics tels que la santé, l’éducation ; quelle que soit la soumission des conditions de vie des exploités à la défense des institutions du système, à telle ou telle entreprise, à telle ou telle industrie locale ou régionale, ou bien aux intérêts de la nation, cela implique précisément le sabotage du principe même de la solidarité entre les exploités, pour susciter une fraternité frauduleuse entre exploiteurs et exploités. La contribution la plus importante de la lutte des travailleurs des services de voirie de Madrid n’est pas d’avoir montré un chemin infaillible pour arracher des concessions au patronat, mais d’avoir cherché celui de la solidarité qui va dans un sens prolétarien de renforcement de l’unité de classe et pas dans le sens contraire de soumission des travailleurs à la logique de l’exploitation.

On a assisté ces derniers temps à un nouveau déluge de milliers et de milliers de licenciements et, parmi ceux qui “conservaient” leur poste de travail, à des coupes brutales de salaires. De toutes parts. L’inquiétude des travailleurs est croissante face au cynisme des exploiteurs qui annoncent la sortie de la crise et des rentrées d’argent pour l’économie espagnole tandis que s’accumulent les stigmates d’une paupérisation chaque fois plus généralisée et dramatique. Cette agitation se traduit souvent par des mobilisations de protestation. Mais nous devons être honnêtes et ne pas nous laisser duper. Dans la grande majorité des cas, cette agitation dans les rangs ouvriers a été récupérée par les partis de gauche du capital et les syndicats à travers une ribambelle de mobilisations éparpillées et surtout détournées sur un terrain de fausse solidarité, celui de la défense des institutions démocratiques.

On peut prendre l’exemple de la Radio-télevision valenciana [3] où l’indignation face aux licenciements a été “canalisée” derrière la défense “d’une télévision de service public et régionaliste”. Sur ce terrain, les syndicats ont eu les mains libres pour justifier les licenciements et les réductions de salaires (comme l’a fait le comité d’entreprise à travers le plan de viabilité qu’il a proposé) au nom, bien sûr, du sauvetage du “patrimoine national”. Sur ce terrain, on a contraint les salariés de Canal 9 à défiler aux côtés des députés du PSOE qui, quand ils étaient au pouvoir, ont réalisé le plus massif plan de licenciements de la radio-télévision espagnole !

Sur ce terrain pourri, nos “exploiteurs” nous sont présentés comme des “alliés” et les travailleurs des autres entreprises, des autres secteurs de la production, ou d’autres pays, nous sont présentés comme des concurrents et des ennemis. C’est ce que l’on a pu voir par exemple chez Panrico ou chez FAGOR. Dans le premier cas, les travailleurs de l’entreprise de Santa Perpetua de Mogoda qui ont refusé d’accepter les licenciements et les coupes salariales se sont vus exposés à une offensive brutale du patronat et des médias, mais aussi des syndicats en leur racontant que leur intransigeance et celle des travailleurs des autres entreprises mettrait en danger “l’avenir” de la boîte. Un autre cas s’est produit dans le Groupe Mondragon, maison-mère de FAGOR et jusqu’à tout récemment modèle de “l’essor industriel basque” et des avantages du “système de coopérative”, et qui aujourd’hui s’est vu brisé en jetant à la rue plus de 5000 de nos frères de classe, qui cependant se sont retrouvés empêtrés dans une bagarre pour savoir quelle unité de production était “rentable” ou quels travailleurs auraient droit au “privilège” d’un reclassement dans d’autres entreprises du groupe…

La concurrence entre travailleurs [4] peut sauver la rentabilité des investissements capitalistes mais implique la ruine des exploités. La solidarité de classe ne suffit pas à protéger indéfiniment les travailleurs des attaques de ce capitalisme en période de décadence, mais elle montre la voie d’une alternative sociale, à une autre forme de compréhension des relations entre les hommes sans se soumettre aux lois du marché. Comme il est indiqué dans le Manifeste Communiste, écrit il y a plus de 150 ans : “Parfois, les ouvriers triomphent ; mais c’est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l’union grandissante de tous les travailleurs.”

Valerio, 25 novembre 2013

1. Comme nous l’avons dénoncé par exemple dans notre article d’avril 2013 :

2. Le texte complet de la “proclamation” de cette assemblée, dans le feu de la lutte des Indignés (“mouvement du 15 mai”), peut être consulté sur www.alasbarricadas.org/noticas/node/26904 [13].

3. Voir aussi notre article : es.internationalism.org/cci-online/201311/3953/lo-que-esta-en-juego-con-el-cierre-de-canal-9 [14]

4. L’industrie de l’automobile espagnole survit à la crise en partie grâce à un abaissement brutal de la main d’œuvre avec des contrats pour des jeunes qui n’atteignent pas 70% du salaire. Le résultat le plus significatif de cela, c’est de voir comment le Parti Populaire (droite) et les syndicats se réjouissent conjointement de rafler “la production” à d’autres entreprises comme Ford, Nissan, SEAT… Mais cela ne fournira jamais le pain quotidien ni pour aujourd’hui, ni pour demain. A moins que ne s’impose une solidarité de classe, il y aura toujours quelqu’un de plus désespéré prêt à accepter d’abaisser le coût de sa force de travail.

Rubrique:

Comprendre la lutte de classes: le cours historique et l’impact de la décomposition

- 1641 reads

Nous publions ci-dessous des extraits d’un rapport sur la lutte de classe daté de décembre 2000 (publié dans la Revue internationale no 107, 4e trimestre 2001). Nous montrions clairement à l’époque comment le poids de la décomposition pouvait affecter la conscience du prolétariat. Les éléments politiques contenus dans ce rapport restent à notre sens toujours d’actualité pour comprendre les obstacles et les difficultés de la classe ouvrière aujourd’hui.

L’ouverture de la décomposition est un résultat du cours historique identifié par le CCI depuis les années 1960, puisqu’elle est partiellement conditionnée par l’incapacité de la bourgeoisie à mobiliser la société pour la guerre. Mais elle nous a aussi contraint à soulever le problème du cours historique d’une façon nouvelle qu’on n’avait pas prévue :

– d’abord, l’éclatement des deux blocs impérialistes formés en 1945, et la dynamique du chacun pour soi que cela a déclenché – tous deux produits et expressions de la décomposition – sont devenus un nouveau facteur obstruant la possibilité d’une guerre mondiale. Tout en exacerbant les tensions militaires sur toute la planète, cette nouvelle dynamique l’a de loin emporté sur la tendance à la formation de nouveaux blocs. Sans blocs, sans un nouveau centre capable de défier directement l’hégémonie américaine, une précondition vitale pour déchaîner la guerre mondiale est absente.

– en même temps, cette évolution n’apporte aucune consolation quelle qu’elle soit à la cause du communisme puisqu’elle a créé une situation dans laquelle les bases d’une nouvelle société pourraient être sapées sans guerre mondiale et donc sans la nécessité de mobiliser le prolétariat en faveur de la guerre. (…) Le nouveau scénario envisage la possibilité d’un glissement plus lent mais non moins mortel dans un état où le prolétariat serait fragmenté au-delà de toute réparation possible et les bases naturelles et économiques pour la transformation sociale également ruinées à travers un accroissement des conflits militaires locaux et régionaux, les catastrophes écologiques et l’effondrement social. De plus, tandis que le prolétariat peut lutter sur son propre terrain contre les tentatives de la bourgeoisie de le mobiliser pour la guerre, c’est bien plus difficile par rapport aux effets de la décomposition.

C’est particulièrement clair par rapport à l’aspect “écologique” de la décomposition : bien que la destruction par le capitalisme de l’environnement naturel soit devenu en lui-même une véritable menace pour la survie de l’humanité – question sur laquelle le mouvement ouvrier n’a eu qu’un aperçu partiel jusqu’aux toutes dernières décennies – c’est un processus contre lequel le prolétariat ne peut pas faire grand-chose tant qu’il n’assume pas lui-même le pouvoir politique à l’échelle mondiale. (…)

Nous pouvons donc voir que la décomposition du capitalisme place la classe ouvrière dans une situation plus difficile qu’auparavant. Dans la situation précédente, il fallait une défaite frontale de la classe ouvrière, une victoire de la bourgeoisie dans une confrontation classe contre classe, avant que ne soient pleinement remplies les conditions pour une guerre mondiale. Dans le contexte de la décomposition, la “défaite” du prolétariat peut être plus graduelle, plus insidieuse, et bien moins facile à contrecarrer. Et par-dessus tout ça, les effets de la décomposition, comme nous l’avons maintes fois analysé, ont un impact profondément négatif sur la conscience du prolétariat, sur son sens de lui-même comme classe, puisque dans tous ses différents aspects – la mentalité de gang, le racisme, la criminalité, la drogue, etc. – ils servent à atomiser la classe, à accroître les divisions en son sein, et à le dissoudre dans une foire d’empoigne sociale généralisée. (…)

Où en sommes-nous ?

L’ouverture de la période de décomposition a donc changé la façon dont nous posons la question du cours historique mais elle ne l’a pas rendue caduque, au contraire. En fait, elle tend à poser de façon encore plus aiguë la question centrale : est-ce trop tard ? Le prolétariat a-t-il déjà été battu ? Existe-t-il un obstacle à la chute dans la barbarie totale ? (…) Dans les conditions d’aujourd’hui où la décomposition du capitalisme peut engloutir le prolétariat sans qu’aient eu lieu ni défaite frontale ni ce type de mobilisation “positive”, les signes d’une défaite insurmontable sont par définition plus difficiles à discerner. Néanmoins, la clé de la compréhension du problème se trouve au même endroit qu’en 1923, ou qu’en 1945 (...) – dans les concentrations centrales du prolétariat mondial et avant tout en Europe occidentale. Ces secteurs centraux du prolétariat mondial ont-ils dit leur dernier mot dans les années 1980 (ou comme certains le pensent, dans les années 1970), ou gardent-ils assez de réserves de combativité, et un potentiel suffisant pour le développement de la conscience de classe, afin d’assurer que des confrontations de classes majeures soient encore à l’ordre du jour de l’histoire ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’établir un bilan provisoire (…) de la période qui a suivi l’effondrement du bloc de l’Est et l’ouverture définitive de la phase de décomposition.

Là, le problème réside dans le fait que, depuis 1989, le “schéma” de la lutte de classe a changé par rapport à ce qu’il avait été durant la période qui a suivi 1968. (...) Pendant les différentes vagues de lutte, il était évident que les luttes dans un pays pouvaient être un stimulant direct pour les luttes dans d’autres pays (par exemple le lien entre mai 1968 et l’Italie 1969, entre la Pologne 1980 et les mouvements qui ont suivi en Italie, entre les grands mouvements des années 1980 en Belgique et les réactions ouvrières dans les pays voisins). En même temps, on pouvait voir que les ouvriers tiraient des leçons des mouvements précédents – par exemple, en Grande-Bretagne où la défaite de la grève des mineurs a provoqué une réflexion dans la classe sur la nécessité d’éviter d’être piégé dans de longues grèves d’usure isolées, ou encore en France et en Italie, en 1986 et 1987, où des tentatives de s’organiser en dehors des syndicats se sont mutuellement renforcées l’une l’autre.

La situation depuis 1989 ne s’est pas caractérisée par des avancées aussi facilement discernables dans la conscience de classe. Cela ne veut pas dire que pendant les années 1990, le mouvement n’ait eu aucune caractéristique. Dans le “Rapport sur la lutte de classe” pour le 13e Congrès du CCI, nous avons mis en évidence les principales phases que le mouvement a traversées :

– le puissant impact de l’effondrement du bloc de l’Est, accentué par les campagnes sans merci de la bourgeoisie sur la mort du communisme. Cet événement historique a mis une fin brutale à la troisième vague de luttes et inauguré un profond reflux tant sur le plan de la conscience que sur celui de la combativité de classe, dont nous subissons toujours les effets, en particulier sur le plan de la conscience ;

– la tendance à une reprise de la combativité à partir de 1992 avec les luttes en Italie, suivies en 1993 par des luttes en Allemagne et en Grande-Bretagne ;

– les grandes manœuvres de la bourgeoisie en France en 1995 qui ont servi de modèle à des opérations similaires en Belgique et en Allemagne. A ce moment-là, la classe dominante se sentait assez confiante pour provoquer des mouvements à grande échelle visant à restaurer l’image des syndicats. En ce sens, ces mouvements étaient à la fois le produit du désarroi dans la classe et d’une reconnaissance par la bourgeoisie que ce désarroi ne durerait pas éternellement et que des syndicats crédibles constitueraient un instrument vital pour contrôler de futures explosions de la résistance de la classe ;

– le développement lent mais réel du mécontentement et de la combativité au sein de la classe ouvrière confrontée à l’approfondissement de la crise s’est confirmé avec une vigueur supplémentaire à partir de 1998 avec les grèves massives au Danemark, en Chine et au Zimbabwe. Ce processus s’est illustré encore plus durant l’année passée avec les manifestations des employés des transports new-yorkais, les grèves des postiers en Grande Bretagne et en France, et, en particulier, par l’explosion importante de luttes en Belgique à l’automne 2000. (…).

Aucun de ces mouvements cependant n’a eu ni l’échelle ni l’impact capables de fournir une véritable riposte aux campagnes idéologiques massives de la bourgeoisie sur la fin de la lutte de classe ; rien de comparable aux événements de mai 68 ou à la grève de masse en Pologne, ni à certains mouvements suivis des années 1980. (…) Dans ce contexte, il est difficile même aux révolutionnaires de voir clairement un type de lutte ni des signes définis de progrès de la lutte de classe dans les années 1990. (...)

Cette tendance d’une classe ouvrière désorientée à perdre de vue son identité de classe spécifique, et donc à se sentir au fond impuissante face à la situation mondiale de plus en plus grave est le résultat d’un certain nombre de facteurs entremêlés. Au niveau le plus fondamental – et c’est un facteur que les révolutionnaires ont toujours eu tendance à sous-estimer, précisément parce qu’il est si basique – se trouve la position première de la classe ouvrière en tant que classe exploitée subissant tout le poids de l’idéologie dominante. En plus de ce facteur “invariant” dans la vie de la classe ouvrière, il y a l’effet dramatique du 20e siècle – la défaite de la vague révolutionnaire, la longue nuit de la contre-révolution, et la quasi-disparition du mouvement politique prolétarien organisé pendant cette période. Ces facteurs, par leur nature même, restent extrêmement puissants pendant la phase de décomposition, en fait même ils renforcent tous deux leur influence négative et sont eux-mêmes renforcés par celle-ci. (...) L’effondrement du stalinisme – produit par excellence de la décomposition – est ensuite utilisé par la bourgeoisie pour renforcer encore plus le message selon lequel il ne peut y avoir d’alternative au capitalisme, et que la guerre de classe est terminée.

Cependant, afin de comprendre les difficultés particulières que rencontre la classe ouvrière dans cette phase, il est nécessaire de se centrer sur les effets plus spécifiques de la décomposition sur la lutte de classe. Sans entrer dans les détails puisque nous avons déjà écrit beaucoup d’autres textes sur ce problème, nous pouvons dire que ces effets opèrent à deux niveaux : le premier sont les effets matériels, réels du processus de décomposition, le second est la manière dont la classe dominante utilise ces effets pour accentuer la désorientation de la classe exploitée. Quelques exemples :

le processus de désintégration apporté par un chômage massif et prolongé, en particulier parmi les jeunes, par l’éclatement des concentrations ouvrières traditionnellement combatives de la classe ouvrière dans le cœur industriel, tout cela renforce l’atomisation et la concurrence entre les ouvriers. Ce processus objectif directement lié à la crise économique est ensuite renforcé par les campagnes sur “la société post-industrielle” et la disparition du prolétariat. (...) La fragmentation de l’identité de classe dont nous avons été témoins durant la dernière décennie en particulier ne constitue en aucune façon une avancée mais est une claire manifestation de la décomposition qui comporte de profonds dangers pour la classe ouvrière.

Les guerres qui prolifèrent à la périphérie du système et qui se sont rapprochées du cœur du capital sont évidemment une expression directe du processus de décomposition et contiennent une menace directe contre le prolétariat de ces régions qui sont dévastées et par le poison idéologique déversé sur les ouvriers mobilisés dans ces conflits : la situation au Moyen Orient témoigne amplement de ce dernier aspect en particulier. Mais la classe dominante des principaux centres du capital utilise aussi ces conflits -pas seulement pour développer ses propres intérêts impérialistes- mais aussi pour augmenter ses assauts contre la conscience des principaux bataillons prolétariens, aggravant le sentiment d’impuissance, de dépendance envers l’Etat “humanitaire” et “démocratique” pour résoudre les problèmes mondiaux, etc.

Un autre exemple important est le processus de “gangstérisation” qui a pris beaucoup d’ampleur durant la dernière décennie. Ce processus englobe à la fois les plus hauts échelons de la classe dominante – la mafia russe étant une caricature d’un phénomène plus vaste – et les couches les plus basses de la société, y compris une proportion considérable de la jeunesse prolétarienne. (…) La classe dominante (…) n’hésite pas à “emballer” l’idéologie de “bande” à travers la musique, le cinéma ou la mode, la cultivant comme une sorte de fausse rébellion qui oblitère toute signification d’appartenance à une classe pour exalter l’identité de la bande, que cette dernière se définisse en termes locaux, raciaux, religieux ou autre.

(…) Néanmoins, contre toutes ces pressions, contre toutes les forces qui proclament que le prolétariat est mort et enterré, les révolutionnaires doivent continuer d’affirmer que la classe ouvrière n’a pas disparu, que le capitalisme ne peut pas exister sans le prolétariat, et que le prolétariat ne peut pas exister sans lutter contre le capital. Pour un communiste, c’est élémentaire. Mais la spécificité du CCI, c’est qu’il est prêt à s’engager dans une analyse du cours historique et du rapport de forces global entre les classes. Et ici, il faut affirmer que le prolétariat mondial au début du 21e siècle, malgré toutes les difficultés auxquelles il s’affronte, n’a pas dit son dernier mot, représente toujours l’unique barrière au plein développement de la barbarie capitaliste et contient toujours en lui-même la potentialité de lancer des confrontations de classe massives au cœur du système.

Il ne s’agit pas d’une foi aveugle, ni d’une vérité éternelle ; nous n’excluons pas la possibilité que nous puissions dans le futur réviser notre analyse et reconnaître qu’un changement fondamental dans ce rapport a eu lieu au détriment du prolétariat. Nos arguments se basent sur une observation constante des processus au sein de la société bourgeoise qui nous a menés à conclure :

– que malgré les coups portés à sa conscience pendant la dernière décennie, la classe ouvrière conserve d’énormes réserves de combativité qui ont fait surface dans un nombre considérable de mouvements pendant cette période. C’est d’une importance vitale parce que même s’il ne faut pas confondre combativité et conscience, le développement de la résistance ouverte aux attaques du capital constitue dans les conditions d’aujourd’hui une condition plus cruciale que jamais pour que le prolétariat redécouvre son identité en tant que classe ce qui est une précondition à une évolution plus générale de la conscience de classe ;

– qu’un processus de maturation souterraine s’est poursuivi et s’exprime entre autres par l’émergence “d’éléments en recherche” dans le monde entier, une minorité croissance qui se pose sérieusement des questions sur le système existant et est à la recherche d’une alternative révolutionnaire. (...) Leur arrivée sur la scène aura un effet considérable sur le milieu prolétarien existant, transformant sa physionomie et le contraignant à rompre avec ses habitudes sectaires établies depuis longtemps.

La permanence de la menace prolétarienne peut aussi se mesurer, dans une certaine mesure, “en négatif” – en examinant les politiques et les campagnes de la bourgeoisie. Nous pouvons voir cela à différents niveaux – idéologique, économique et militaire. Au niveau idéologique, la campagne sur “l’anticapitalisme” est un bon exemple. (...) L’insistance d’aujourd’hui sur “l’anticapitalisme” est (...) une expression de l’usure de la mystification sur le “triomphe du capitalisme”, de la nécessité que le capitalisme récupère et dévoie le potentiel d’un questionnement réel au sein de la classe ouvrière. Le fait que les protestations anticapitalistes n’aient mobilisé les ouvriers que d’une façon marginale ne diminue pas leur impact idéologique général.

(…) Au niveau économique, nous avons montré ailleurs que la bourgeoisie des grands centres continuera d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher l’économie de s’effondrer, de “s’ajuster” à son niveau réel. La logique derrière est à la fois économique et sociale. Elle est économique dans le sens où la bourgeoisie doit à tous prix continuer à faire tourner son économie et même maintenir ses propres illusions sur les perspectives d’expansion et de prospérité. Mais elle est aussi sociale dans le sens où la classe dominante vit toujours dans la terreur qu’un plongeon dramatique de l’économie ne provoque des réactions massives du prolétariat qui serait capable de voir plus clairement la banqueroute réelle du mode de production capitaliste.

De façon peut-être encore plus importante, dans tous les conflits militaires majeurs impliquant les puissances impérialistes, centrales pendant cette dernière décennie (les conflits du Golfe, des Balkans, d’Afrique), nous avons assisté à une grande prudence de la classe dominante, à sa répugnance à utiliser d’autres hommes que des soldats professionnels dans ces opérations, et même dans ce cas, à son hésitation à risquer la vie de ces soldats de peur de provoquer des réactions “au retour au pays”. (…) Il n’est pas du tout évident aujourd’hui que la classe ouvrière des grands pays industriels soit prête à marcher derrière les drapeaux nationaux, à s’enrôler dans des conflits impérialistes majeurs (...). Le capitalisme est toujours contraint de masquer ses divisions impérialistes derrière une façade d’alliances pour une intervention humanitaire. (...) Pour le moment il est impossible de voir quels thèmes idéologiques pourraient être utilisés pour justifier la guerre entre les principales puissances impérialistes aujourd’hui – elles ont toutes la même idéologie démocratique et aucune ne peut pointer le doigt contre un “Empire du mal” qui représenterait la menace numéro un à son mode de vie : l’antiaméricanisme encouragé dans un pays comme la France n’est qu’un pâle reflet des idéologies passées d’antifascisme et d’anti-communisme. Nous avons dit que le capitalisme devait toujours infliger une défaite majeure et ouverte à la classe ouvrière des pays avancées avant de pouvoir créer les conditions pour la mobiliser directement dans une guerre mondiale. (...) C’est une réelle expression du poids “négatif” d’un prolétariat non défait sur l’évolution de la société capitaliste.

Nous avons évidemment reconnu que dans le contexte de la décomposition, le prolétariat pourrait être englouti sans une telle défaite frontale et sans une guerre majeure entre les puissances centrales. Il pourrait succomber à l’avancée de la barbarie dans les pays centraux, un processus d’effondrement social, économique et écologique comparable mais encore plus cauchemardesque que ce qui a déjà commencé à arriver dans des pays tels que le Rwanda ou le Congo. Mais bien que plus insidieux un tel processus ne serait pas invisible et nous en sommes encore loin – ce fait s’exprime lui aussi “en négatif” dans les récentes campagnes sur les “demandeurs d’asile” qui se basent dans une grande mesure sur la reconnaissance que l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord restent des oasis de prospérité et de stabilité par rapport aux parties d’Europe de l’est et du tiers-monde les plus affectées par les horreurs de la décomposition.

On peut donc dire sans hésitation que le fait que le prolétariat n’ait pas été défait dans les pays avancés continue de constituer une barrière au plein déchaînement de la barbarie dans les centres du capital mondial.

Mais pas seulement : le développement de la crise économique mondiale décape lentement l’illusion qu’un brillant avenir se profile – un futur fondé sur la “nouvelle économie” où tout le monde serait dépositaire d’enjeux. Cette illusion s’évaporera encore plus quand la bourgeoisie sera contrainte de centraliser et d’approfondir des attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière afin de “s’ajuster” à l’état réel de son économie. Et bien que nous soyons encore loin d’une lutte ouvertement politique contre le capitalisme, nous ne sommes probablement pas très loin d’une série de luttes défensives dures et même à grande échelle quand le mécontentement du prolétariat qui couve prendra la forme d’une combativité directe. Et c’est dans ces luttes que les graines d’une politisation future pourront être semées. Il va sans dire que l’intervention des révolutionnaires sera un élément clé de ce processus.