Révolution Internationale n° 437 - novembre 2012

- 1533 reads

Pourquoi est-il si difficile de lutter et comment dépasser ces difficultés ?

- 1367 reads

Tout semble a priori favorable à une explosion sans précédent de la colère ouvrière. La crise est manifeste, elle n’échappe à personne, et personne n’y échappe. Peu croient encore à la “sortie de crise” dont on nous rebat les oreilles quotidiennement. La planète nous déroule tout aussi quotidiennement son spectacle de désolation : guerres et barbarie, famines insupportables, épidémies, sans parler des manipulations irresponsables d’apprentis-sorciers délirants auxquels les capitalistes se livrent avec la nature, la vie et notre santé, au seul nom du profit.

Face à tout cela, il est difficile d’imaginer qu’un autre sentiment que la révolte et l’indignation puisse occuper les esprits. Il est difficile de penser qu’une majorité de prolétaires croient encore à un avenir sous le capitalisme. Et pourtant, les masses n’ont pas encore pleinement pris le chemin de la lutte. Faut-il alors penser que les jeux sont faits, que le rouleau compresseur de la crise est trop puissant, que la démoralisation qu’il engendre est indépassable ?

De grandes difficultés…

On ne peut nier que la classe ouvrière connaît actuellement des difficultés importantes. Il y a au moins quatre raisons essentielles à cela :

• La première, de loin la plus centrale, c’est tout simplement le fait que le prolétariat n’a pas conscience de lui-même, qu’il a perdu sa propre identité de classe. Suite à la chute du mur de Berlin, toute une propagande s’était en effet déchainée dans les années 1990 pour tenter de nous convaincre de la faillite historique du communisme. Les plus audacieux – et les plus stupides – annonçaient même “la fin de l’histoire”, le triomphe de la paix et de la “démocratie”… En amalgamant le communisme à la carcasse du monstre stalinien putréfié, la classe dominante a cherché à discréditer par avance toute perspective de classe visant à renverser le système capitaliste. Non contente de chercher à détruire toute idée de perspective révolutionnaire, elle s’est aussi efforcée de faire du combat prolétarien une sorte d’archaïsme bon à préserver comme “mémoire culturelle” au musée de l’Histoire, à l’instar des fossiles de dinosaures ou de la grotte de Lascaux.

Surtout, la bourgeoisie n’a cessé d’insister sur le fait que la classe ouvrière sous sa forme classique avait disparu de la scène politique. Tous les sociologues, journalistes, politiciens et philosophes du dimanche rabâchent l’idée que les classes sociales ont disparu, fondues dans le magma informe des “classes moyennes”. C’est le rêve permanent de la bourgeoisie d’une société où les prolétaires ne se verraient qu’en simples “citoyens”, divisés en catégories socioprofessionnelles plus ou moins bien discernées et surtout bien divisées – en cols blancs, cols bleus, employés, précaires, chômeurs, etc. – avec des intérêts divergents et qui ne “s’unissent” que momentanément, isolés et passifs, dans les urnes. Et il est vrai que le battage sur la disparition de la classe ouvrière, répété et asséné à grands renforts de reportages, de livres, d’émissions télévisés… a eu pour résultat que nombre d’ouvriers ne parviennent pour l’instant plus à se concevoir comme partie intégrante de la classe ouvrière et encore moins comme classe sociale indépendante.

• De cette perte de l’identité de classe découle, en second lieu, les difficultés du prolétariat à affirmer son combat et sa perspective historique. Dans un contexte où la bourgeoisie elle-même n’a aucune perspective à offrir autre que l’austérité, le chacun pour soi, l’isolement et le sauve-qui-peut dominent. La classe dominante exploite ses sentiments pour monter les exploités les uns contre les autres, les diviser pour empêcher toute riposte unie, pour les pousser au désespoir.

• Le troisième facteur, comme conséquence des deux premiers, c’est que la brutalité de la crise tend à paralyser de nombreux prolétaires, à cause de la peur de tomber dans la misère absolue, de ne pouvoir nourrir sa famille et de se retrouver à la rue, isolé et exposé à la répression. Même si certains, mis au pied du mur, sont poussés à manifester leur colère, à l’image des “Indignés”, ils ne se conçoivent pas comme une réelle classe en lutte. Ceci, malgré les efforts et le caractère parfois relativement massif des mouvements, limite la capacité à résister aux mystifications et aux pièges tendus par la classe dominante, à se réapproprier les expériences de l’histoire, à tirer des leçons avec le recul et la profondeur nécessaires.

• Il y a enfin un quatrième élément important pour expliquer les difficultés actuelles de la classe ouvrière à développer sa lutte contre le système : c’est l’arsenal d’encadrement de la bourgeoisie, ouvertement répressif, comme les forces de police, ou surtout plus insidieux et bien plus efficaces, comme les forces syndicales. Sur ce dernier aspect, notamment, la classe ouvrière n’est pas encore parvenue à dépasser ses craintes de lutter en dehors de leur encadrement, même si ceux qui ont encore des illusions sur la capacité des syndicats à défendre nos intérêts sont de moins en moins nombreux. Et cet encadrement physique se double d’un encadrement idéologique plus ou moins maîtrisé par les syndicats, les médias, les intellectuels, les partis de gauche, etc. Ce que la bourgeoisie réussit aujourd’hui le plus à développer est sans conteste l’idéologie démocratique. Tout événement est exploité pour vanter les bienfaits de la démocratie. La démocratie est présentée comme le cadre où toutes les libertés se développent, où toutes les opinions s’expriment, où le pouvoir est légitimé par le peuple, où les initiatives sont favorisées, où tout le monde peut accéder à la connaissance, à la culture, aux soins et, pourquoi pas, au pouvoir. En réalité, la démocratie n’offre qu’un cadre national au développement du pouvoir des élites, du pouvoir de la bourgeoisie, et le reste n’est qu’illusion, l’illusion qu’en passant par l’isoloir on exerce un quelconque pouvoir, que dans l’hémicycle s’expriment les opinions de la population au travers du vote de “représentants”. Il ne faut pas sous-estimer le poids de cette idéologie sur les consciences ouvrières, tout comme il ne faut pas oublier le choc extrême qu’aura provoqué l’effondrement du stalinisme à la charnière des années 1980 et 1990. A tout cet arsenal idéologique vient s’ajouter l’idéologie religieuse. Elle n’est pas nouvelle si l’on considère qu’elle a accompagné l’humanité depuis ses premiers pas dans le besoin de comprendre son environnement. Elle n’est pas nouvelle non plus si on se rappelle à quel point elle est venue légitimer toutes sortes de pouvoirs à travers l’histoire. Mais aujourd’hui, ce qu’elle présente d’original est qu’elle vient se greffer aux réflexions d’une partie de la classe ouvrière face au capitalisme destructeur et en faillite. Elle vient dévoyer cette réflexion en expliquant la “décadence” du monde occidental dans son éloignement des valeurs portées depuis des millénaires par la religion, en particulier les religions monothéistes. L’idéologie religieuse a cette force qu’elle réduit à néant la complexité extrême de la situation. Elle n’apporte que des réponses simples, faciles à mettre en œuvre. Dans ses formes intégristes, elle ne convainc qu’une petite minorité d’ouvriers, mais de façon plus générale, elle contribue à parasiter la réflexion de la classe ouvrière.

… et un formidable potentiel

Ce tableau est un peu désespérant : face à une bourgeoisie qui maîtrise ses armes idéologiques, à un système qui menace de misère la plus grande partie de la population, quand elle ne l’y plonge pas directement, y a-t-il encore une place pour développer une pensée positive, pour dégager un espoir ? Y a-t-il vraiment encore une force sociale capable de mener à bien une œuvre aussi immense que la transformation radicale de la société, rien de moins ? A cette question, il faut répondre sans hésitation : oui ! Cent fois oui ! Il ne s’agit pas d’avoir une confiance aveugle dans la classe ouvrière, une foi quasi-religieuse dans les écrits de Marx ou un élan désespéré dans une révolution perdue d’avance. Il s’agit de prendre du recul, d’avoir une analyse sereine de la situation, au delà des enjeux immédiats, tenter de comprendre ce que signifient réellement les luttes de la classe ouvrière sur la scène sociale et étudier en profondeur le rôle historique du prolétariat.

Dans notre presse, nous avons déjà analysé que, depuis 2003, la classe ouvrière est dans une dynamique positive par rapport au recul qu’elle a subi avec l’effondrement des pays de l’Est. De nombreuses manifestations de cette analyse se retrouvent dans des luttes plus ou moins importantes mais qui ont toutes pour caractéristique de montrer la réappropriation progressive par la classe de ses réflexes historiques comme la solidarité, la réflexion collective, et plus simplement, l’enthousiasme face à l’adversité.

Nous avons pu voir ces éléments à l’œuvre dans les luttes contre les réformes des retraites en France en 2003 et en 2010-2011, dans la lutte contre le CPE, toujours en France, en 2006, mais aussi de façon moins étendue en Grande-Bretagne (aéroport d’Heathrow, raffineries de Lindsay), aux Etats-Unis (Métro de New York), en Espagne (Vigo), en Egypte, à Dubaï, en Chine, etc. Les mouvements des Indignés et Occupy, surtout, reflètent une expression beaucoup plus générale et ambitieuse que des luttes se développant au sein d’une entreprise, par exemple. Qu’avons-nous vu, notamment, dans les mouvements des Indignés ? Des ouvriers de tous horizons, du précaire au cadre, simplement venus pour vivre une expérience collective et attendre d’elle une meilleure compréhension des enjeux de la période. Nous avons vu des personnes s’enthousiasmer à la seule idée de pouvoir à nouveau discuter librement avec d’autres. Nous avons vu des personnes discuter d’expériences alternatives et d’en poser les atouts et les limites. Nous avons vu des personnes refuser d’être les victimes impassibles d’une crise qu’ils n’ont pas provoquée et qu’ils refusent de payer. Nous avons vu des personnes mettre en place des assemblées spontanées, y adopter des formes d’expression favorisant la réflexion et la confrontation, limitant la perturbation et le sabotage des discussions. Enfin et surtout, le mouvement des Indignés a permis l’éclosion d’un sentiment internationaliste, la compréhension que, partout dans le monde, nous subissons la même crise et que nous devons lutter contre elle par-delà les frontières.

Certes, nous n’avons pas, ou peu, entendu parler explicitement de communisme, de révolution prolétarienne, de classe ouvrière et de bourgeoisie, de guerre civile, etc. Mais ce que ces mouvements ont montré, c’est avant tout l’exceptionnelle créativité de la classe ouvrière, sa capacité à s’organiser, issues de son caractère inaliénable de force sociale indépendante. La réappropriation consciente de ces caractéristiques est encore au bout d’un chemin long et tortueux, mais elle est indéniablement à l’œuvre. Elle s’accompagne forcément d’un processus de décantation, de reflux, de découragement partiel. Elle alimente cependant la réflexion des minorités qui se situent à l’avant-garde du combat de la classe ouvrière au niveau mondial, et dont le développement est visible, quantifiable, depuis plusieurs années.

C’est un processus sain qui contribue à la clarification des enjeux auxquels la classe ouvrière est confrontée aujourd’hui.

Finalement, même si les difficultés posées à la classe ouvrière sont énormes, rien ne permet dans la situation d’affirmer que les jeux sont faits, que la classe ouvrière n’aura pas la force de développer des luttes massives puis révolutionnaires. Bien au contraire, les expressions vivantes de la classe se multiplient et en étudiant ce qu’elles ont vraiment, non en apparence, où seule leur fragilité est évidente, mais en profondeur, alors apparaît le potentiel, la promesse d’avenir qu’elles contiennent. Leur caractère minoritaire, épars et sporadique n’est là que pour nous rappeler que les principales qualités des révolutionnaires sont la patience et la confiance en la classe ouvrière1 ! Cette patience et cette confiance s’appuie sur la compréhension de ce qu’est historiquement, la classe ouvrière : la première classe à la fois exploitée et révolutionnaire qui a pour mission d’émanciper toute l’humanité du joug de l’exploitation. Il s’agit là d’une vision matérialiste, historique, à long terme ; c’est cette vision qui nous a permis d’écrire en 2003, lorsque nous dressions le bilan de notre XVe congrès international : “Comme le disent Marx et Engels, il ne s’agit pas de considérer “ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu’il est et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être” (la Sainte famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat. Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte.”

GD, 25 octobre

1) Lénine aurait ajouté l‘humour !

Récent et en cours:

- Luttes de classe [2]

Rubrique:

Le sport dans la phase ascendante du capitalisme (1750-1914) (Histoire du sport dans le capitalisme I)

- 7463 reads

Le sport représente depuis longtemps déjà un phénomène que nul ne peut ignorer du fait de son ampleur culturelle et de sa place dans la société. Phénomène de masse, il nous est imposé par le biais d’institutions tentaculaires et d’un matraquage médiatique permanent. Quelle signification peut-on en donner du point de vue de l’analyse historique et de la classe ouvrière ?

Dans le premier article de cette série, nous allons essayer d’apporter quelques réponses en nous penchant sur les origines et la fonction du sport dans la société capitaliste ascendante.

Le mot “sport” est un terme d’origine anglaise. Hérité des jeux populaires et des divertissements aristocratiques, il est né en Angleterre avec les débuts de la grande industrie capitaliste.

Un pur produit du système capitaliste

Le sport moderne se distingue nettement des jeux, divertissements ou exercices physiques du passé. S’il en hérite les pratiques, c’est pour s’orienter exclusivement vers la compétition : “Il a fallu que le développement des forces productives capitalistes soit suffisamment important pour que l’idée abstraite de rendement apparaisse de la masse des travaux concrets (…) de même il a fallu un long développement des pratiques physiques compétitives pour que se dégage peu à peu l’idée de compétition physique généralisée” (1). L’équitation de la noblesse aboutira de la sorte aux courses de chevaux. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une course que sera inventé en 1831 le chronographe. Dès 1750, le Jockey-club en Angleterre fera la promotion des nombreuses courses de chevaux qui ne cesseront de se développer par la suite. Il en ira de même avec la course à pieds et les autres sports. Le jeu populaire de la soule fera naitre les rencontres de football (1848 à Cambridge, le football association en 1863), le jeu de paume transformé donnera bien plus tard le premier tournoi de tennis en 1876, etc. En bref, les nouvelles disciplines seront toutes orientées vers la compétition : “Le sport se dégagera ainsi petit à petit de ce chaos confus et complexe de gestes naturels pour former un corpus cohérent et codifié de techniques hautement spécialisées et rationalisées, adaptées au mode de production capitaliste-industriel” (2). De la même manière que le travail salarié est lié à la production dans la société capitaliste, le sport va incarner “la matérialisation abstraite du rendement corporel” (3).

Très rapidement, la recherche de la performance, celle des records, accompagnée des paris et des jeux d’argent, va alimenter une diversité d’activités sportives dont certaines connaitront un véritable engouement populaire permettant d’oublier momentanément l’usine. Ce sera le cas par exemple du cyclisme avec le Tour de France (sorte de “fête gratuite”) dès 1903, de la boxe, du football, etc. En lien avec le développement du système capitaliste, les transports et les communications, le sport va connaitre un essor en Europe comme dans le reste du monde. L’extension et l’institutionnalisation du sport, la naissance et la multiplication des fédérations nationales, vont concorder avec l’apogée du système capitaliste, dès les années 1860 mais surtout dans les dernières décennies du xixe siècle puis du début du xxe siècle. C’est à ce moment que le sport va réellement s’internationaliser. Le football, par exemple, sera introduit en Amérique du Sud par des ouvriers européens venu travailler sur les chantiers des lignes ferroviaires. Le premier groupement international sportif est celui de l’Union Internationale des Courses de yachts en 1875. Puis d’autres vont prospérer : Club international de concours hippiques en 1878, Fédération internationale de gymnastique en 1881, Aviron et patinage dès 1892, etc. Le CIO (Comité international olympique) sera fondé en 1894, la FIFA (Fédération internationale de football association) en 1904. La plupart des organismes internationaux vont se constituer avant 1914.

Contrairement à l’opinion officielle entretenue, le sport version capitaliste ne représente pas une simple “continuité” des jeux antiques. L’olympisme des Grecs anciens ne se basait absolument pas sur l’idée du record ou l’obsession de la performance et du chronomètre. Si la confrontation entre adversaires existait, elle entrait dans un cérémonial religieux et des mythes qui n’ont plus rien à voir avec l’univers matériel et mental des jeux contemporains. Même si l’aspect militaire, la guerre entre cités, la volonté de se “doper” et la dimension mercantile étaient déjà présents. Les jeux Olympiques, comme ceux de Paris en 1900 ou de Londres en 1908, sont déjà de véritables foires commerciales. Mais surtout, ces jeux s’inscrivent dans un contexte de montée des tensions guerrières et participent à alimenter le nationalisme ambiant. L’institution des jeux Olympiques créée en 1896, comme pseudo-tradition de la Grèce ancienne libérant les esclaves et devant correspondre à l’idéal démocratique affiché par Pierre de Coubertin et son célèbre adage, “l’essentiel est de participer”, n’est qu’une imposture ! Ces jeux modernes réactivés pour propager l’hystérie chauvine, le militarisme, se situent dans le cadre de l’aliénation capitaliste où tout repose sur l’élitisme et les rapports de domination liés à la production de marchandises.

Au début du xixe siècle, le sport est d’ailleurs une pratique exclusivement réservée à l’élite bourgeoise, notamment des jeunes éduqués en milieu scolaire. C’est l’occasion pour les bourgeois de se montrer, de se divertir et de rivaliser en permettant aux dames d’exhiber avec ostentation leurs nouvelles toilettes. C’est l’heure des grands rendez-vous aux hippodromes, des grands lieux du nautisme, des premiers sports d’hiver, comme à Chamonix, des clubs de golf qui se multiplient. Ces clubs qui se créent sont donc réservés à une bourgeoisie qui en interdit l’accès aux ouvriers (4).

Du fait même des conditions d’exploitation capitaliste, au début du xixe siècle, les ouvriers n’ont ni les moyens ni le temps de faire du sport. L’exploitation forcenée dans l’usine ou la mine et l’Etat misérable au quotidien ne permettent qu’à peine la reconstitution de la force de travail. Même les enfants de la classe ouvrière, frappés de rachitisme, doivent se sacrifier à l’usine dès l’âge de 6-7 ans. La journée de 10 heures ne sera instituée que tardivement, pas avant 1900 et la journée de repos ne sera obtenue qu’en 1906.

Un enjeu de la lutte de classe pour les ouvriers

Dans un premier temps, le mouvement ouvrier marque une méfiance et une certaine distance vis-à-vis des pratiques sportives bourgeoises. Mais dans leur volonté de se constituer en classe autonome et de développer les luttes revendicatives et les réformes sociales, les ouvriers réussissent à arracher aux capitalistes des activités sportives qui leur étaient jusque-là interdites ou inaccessibles.

Le sport des ouvriers va naître en réalité timidement, avant que ne se constituent officiellement les clubs et les fédérations sportives ouvrières issues et obtenues par de grandes luttes (5). A l’origine, tout attroupement à la sortie de l’usine, même en petit nombre, était illégal. Les jeux populaires risquant les désordres, comme le jeu de la soule, avaient été interdits par les autorités sur la voie publique (Highway act britannique de 1835). La moindre tentative de jeu apparaissait comme suspecte et “dangereuse” aux yeux des patrons. La police la considérait comme un “trouble à l’ordre public”. Confiné initialement dans un espace clôt et discret, le sport des ouvriers ne naîtra vraiment que dans la mouvance des trade-unions et ne se développera qu’après l’ère victorienne. Dans les quartiers ouvriers, un sport informel s’inscrivait alors dans toute une ambiance, une culture, une sociabilité fondée sur l’appartenance de classe. L’activité physique était ressentie comme un besoin alimentant les liens sociaux, celui de se retrouver ensemble.

D’une certaine manière, l’activité sportive était associée par les ouvriers à l’esprit fraternel qui avait donné naissance par solidarité à l’assistance mutuelle. Dès les années 1890, sur ces bases, les clubs ouvriers se multiplient donc (football ou cyclisme) et se développeront plus tard dans les “banlieues rouges”. Il s’agit désormais pour des ouvriers qui se constituent en classe autonome, de trouver une opportunité pour lutter contre l’abrutissement au travail, s’unir pour s’éduquer et développer leur conscience par l’activité politique et la propagande. Ainsi, en France, dès sa création en 1907, l’Union sportive socialiste affirme la nécessité de “faire de la réclame (…) pour le parti, en organisant des fêtes sportives et en participant aux diverses épreuves athlétiques qui se disputent”. La Fédération sportive athlétique socialiste, souligne l’année suivante : “nous voulons créer à la portée de la classe ouvrière des centres de distraction qui se développeront à côté du Parti et qui seront (…) des centres de propagande et de recrutement” (6). Par les activités sportives, les militants de la classe ouvrière ont conscience de permettre en même temps une lutte préventive contre les méfaits de l’alcoolisme et les ravages de la délinquance. Dans sa plateforme, l’USPS (Union sportive du Parti socialiste) souligne par exemple qu’il faut “développer la force musculaire et purifier les poumons de la jeunesse prolétarienne, donner aux jeunes gens des distractions saines et agréables, ce qui serait un palliatif à l’alcoolisme et aux mauvaises fréquentations, ramener au parti de jeunes camarades (…) développer parmi les jeunes socialistes l’esprit d’association et d’organisation” (7).

En Allemagne, ces mêmes préoccupations étaient partagées dans les années comprises entre 1890 et 1914 par le parti social-démocrate (SPD), très influent, qui s’est impliqué dans l’éducation des masses ouvrières, appuyant la constitution de clubs et de fédérations sportives en plus des structures syndicales et des bourses du travail. En 1893, “l’Union gymnique des ouvriers” pouvait ainsi voir le jour et faire contrepoids au nationalisme ambiant. Dans un souci d’unité et d’internationalisme, les ouvriers seront même être amenés à créer en Belgique, en 1913, une “Internationale Socialiste de culture physique”.

Le sport devient un véritable moyen de contrôle social

Bien entendu, face à ces initiatives ouvrières, la bourgeoisie ne restait pas les bras croisés et cherchait à attirer les ouvriers dans ses propres structures, notamment les plus jeunes. Le mouvement ouvrier était parfaitement conscient de cela, comme en témoigne en France un article de l’Humanité publié en 1908 : “Les autres partis politiques, surtout ceux de la réaction, cherchaient par tous les moyens à attirer chez eux la jeunesse en créant des patronages ou l’athlétisme tenait une large place” (8).

Pour le patronat à l’esprit paternaliste, récupérer l’activité physique ouvrière pour la détourner à son profit devenait rapidement un souci majeur, notamment dans la grande industrie. Le baron Pierre de Coubertin lui même était affolé par l’idée d’un “sport socialiste”. Dès lors, pour renforcer la soumission à l’ordre établi, le sport devenait un des outils majeurs à disposition. C’est ainsi que les patrons allaient créer des clubs dans lesquels les ouvriers étaient conviés de s’impliquer. Les clubs des mines en Angleterre, par exemple, permettaient de stimuler l’esprit de concurrence entre ouvriers, d’empêcher les discussions politiques et contribuaient à briser les grèves dans l’œuf. Avec ce même esprit, les patrons en France développaient des clubs, comme le cyclisme des Grands magasins sinueux de Lyon (1886), l’équipe de football du Bon marché (1887), le club Omnisport des usines automobiles Panhard-Levassor (1909), ce sera le cas aussi de Peugeot à Sochaux, du Stade Michelin à Clermont-Ferrand (1911), etc. : des clubs destinés à un contrôle social, à un flicage des ouvriers. On peut prendre pour exemple celui du directeur des Mines de Saint-Gobain “qui notait sur les livrets des sociétaires les présences, les attitudes pendant le travail gymnique et les opinions politiques”. Dans le même esprit, le fondateur du Racing-club de Paris, en 1897, Georges de Saint Clair, pensait qu’il était important d’occuper les jeunes sportifs plutôt que de les “laisser au cabaret pour s’occuper de politique et fomenter des grèves” (9).

Beaucoup plus fondamentalement, dans un cadre codifié, le sport permettait au corps des ouvriers de devenir plus facilement un appendice de la machine et des technologies naissantes. Le corps du sportif comme du travailleur, était en quelque sorte mécanisé, fragmenté, comme pour les gestes à l’entrainement, à l’image même de la division du travail et des mouvements accomplis dans l’usine. La force de travail, comme celle du sportif compartimenté par discipline, était soumise en quelque sorte au rythme du temps industriel : “La concurrence suppose que les travaux se sont égalisés par la subordination de l’homme à la machine ou par la division extrême du travail ; que les hommes s’effacent devant le travail ; que le balancier du pendule est devenu la mesure exacte de l’activité relative de deux ouvriers comme il l’est de la célérité de la locomotive. Alors il ne faut pas dire qu’une heure d’un homme vaut une heure d’un autre homme mais plutôt qu’un homme d’une heure vaut un autre homme d’une heure. Le temps est tout, l’homme n’est plus rien. Il est tout au plus la carcasse du temps” (10). Le sport moderne participe pleinement à transformer l’homme en “carcasse”, en une machine a produire pour battre des records. Il permet au patron d’exercer sa pression sur l’ouvrier qui intériorise en même temps la discipline qui tend à le rendre plus docile et corvéable. Le mouvement ouvrier était capable de déceler et de dénoncer cette réalité capitaliste du sport. Il le fera, par exemple, à propos du football anglais (professionnel depuis 1885) infecté par des “entreprises-spectacles”. La situation des joueurs jugée indigne sera alors comparée à celle d’une “traite des blanches” (11).

Le sport mobilise et prépare la guerre

Le sport, en tant que rouage de la société capitaliste fut également un des moyens privilégiés de la classe dominante pour développer le patriotisme, le nationalisme dans les rangs ouvriers et la discipline militaire. C’est ce que nous avons évoqué avec les premiers jeux Olympiques. Si en marge s’est développé un courant hygiéniste – sous l’impulsion, par exemple, du docteur Ph. Tissié (1852-1935) – soucieux de la santé de la population plus ou moins en lien avec la mode eugéniste, le sport a surtout servi à renforcer l’esprit de compétition et à préparer la guerre. En Allemagne, Ludwig Jahn allait fonder en 1811 le “Turplatz” (club de gymnastique) dans un esprit patriotique et militaire marqué. Il va réussir clandestinement à créer une véritable armée de réserve destinée à contourner la limitation des effectifs militaires imposée par l’Etat français. Dans les années 1860, l’institution scolaire va militariser la gymnastique et inculquer “l’ordre et la discipline” (zucht und ordnung).

En France, il en allait de même avec une culture militariste chauvine. L’Union des sociétés de gymnastique de France était créé en 1873. Et, ce n’est pas un hasard, se développait en même temps le tir comme discipline complémentaire (fondation en 1886 de l’Union des sociétés de tir en France). Le 26 juin 1871, Gambetta déclarait déjà ceci : “il faut mettre partout, à côté de l’instituteur, le gymnaste et le militaire” pour faire “œuvre de patriotes” (12).

Après la défaite de Sedan et l’annexion de l’Alsace-Lorraine, la bourgeoisie française prépare ainsi sa “revanche”. La loi du 27 janvier 1880 fait entrer la gymnastique dans l’école primaire. Le célèbre Jules Ferry va être un grand promoteur de l’éducation militaire des jeunes fils d’ouvriers. Dès juillet 1881, les autorité parisiennes vont organiser les enfants des écoles communales de garçons dans des “bataillons scolaires”. Quatre “bataillons” équipés (en uniformes, bérets de la flotte et vareuses bleues) et armés seront en manœuvre sur le boulevard Arago avant les cours classiques, encadrés par un “chef de bataillon de l’armée territoriale” et quatre professeurs de gymnastiques. Le 6 juillet 1882, après le décret d’officialisation de ces pratiques, Jules Ferry s’adressera à ces enfants de la manière suivante : “Sous l’apparence d’une chose bien amusante vous remplissez un rôle profondément sérieux. Vous travaillez à la force militaire de demain” (13).

Cette “force militaire de demain”, avec l’ensemble des sportifs formés, c’est celle qui va servir de chair à canon dans la grande boucherie de 1914. Ce qui permet au directeur de “l’Auto”, Henri Desgranges, de déclarer le 5 août 1914 avec légèreté et cynisme : “Tous nos petits troupiers qui sont en ce moment à la frontière pour défendre le sol de la patrie ne vivent-ils pas, à nouveau, des impressions déjà vécues, lorsqu’ils étaient aux prises avec l’adversaire dans les compétitions internationales ?” (14).

Durant les massacres, on relève un épisode passé longtemps sous silence et mis en scène par le film “Joyeux noël” : celui d’un match de football improvisé opposant sur le front des soldats allemands et anglais cherchant à fraterniser. Ils furent brutalement déportés et réprimés : de ce sport-là, la bourgeoisie et ses officiers n’en voulaient pas ! La seule “contribution” sportive de cette guerre monstrueuse sera l’importation par les troupes américaines de nouvelles disciplines venues des Etats-Unis en 1917 : le volley-ball et le basket-ball. Maigre “consolation” quand on déplore plus de dix millions de morts.

WH, 29 octobre

A paraître prochainement la deuxième partie de cette série : “Le sport dans le capitalisme décadent (1914 à nos jours)”.

1) J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.

2) Idem.

3) Idem.

4) Il existera ensuite un clivage de classe dans les choix et la pratique du sport. Dans le cricket, on trouvait au sein même de cette discipline un même clivage dans le choix des postes : ainsi, le batsman était de classe sociale élevée, valorisée, alors que le lanceur et ceux qui ramassent les balles sont des classes populaires.

5) Pierre Arnaud, les Origines du sport ouvrier en Europe, L’Harmattan 1994.

6) Le Socialiste, no 208, 9-16/05/1909.

7) P. Clastres et P. Dietschy, Sport, société et culture en France, Hachette Carré Histoire.

8) Idem.

9) Idem.

10) Karl Marx, Misère de la philosophie.

11) Le Socialiste des 8-15/12/1907

12) ht [4]tp ://books.google.fr/books [4].

13) P. Clastres et P. Dietschy Sport société et culture en France, Hachette Carré Histoire.

14) J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.

Rubrique:

«L’Homme qui aimait les chiens» de Léonardo Padura

- 2371 reads

Le livre de Léonardo Padura paru en 2011 en français, l’Homme qui aimait les chiens, a connu un succès important dans de nombreux milieux littéraires et politiques. Il retrace la vie de Trotski depuis sa mise à l’écart du pouvoir soviétique par Staline en 1927, puis son exil forcé et sans fin de 1929 à 1940, de la Turquie au Mexique en passant par la France et la Norvège, avec les multiples humiliations que sa femme, ses enfants et lui-même durent subir de la part des autorités. Persona non grata sur cette “planète sans visa”, ce grand révolutionnaire finira reclus dans une maison transformée en bunker pour mourir sous le piolet de Ramon Mercader (alias Frank Jacson ou Jacques Mornard), militant stalinien formaté par Moscou pour devenir le tueur froid et calculateur exclusivement destiné à l’assassinat de Trotski. Comme Léon Trotski, Mercader aime les chiens (d’où le titre du roman) ; des lévriers russes, les barzoïs.

Le livre de Léonardo Padura paru en 2011 en français, l’Homme qui aimait les chiens, a connu un succès important dans de nombreux milieux littéraires et politiques. Il retrace la vie de Trotski depuis sa mise à l’écart du pouvoir soviétique par Staline en 1927, puis son exil forcé et sans fin de 1929 à 1940, de la Turquie au Mexique en passant par la France et la Norvège, avec les multiples humiliations que sa femme, ses enfants et lui-même durent subir de la part des autorités. Persona non grata sur cette “planète sans visa”, ce grand révolutionnaire finira reclus dans une maison transformée en bunker pour mourir sous le piolet de Ramon Mercader (alias Frank Jacson ou Jacques Mornard), militant stalinien formaté par Moscou pour devenir le tueur froid et calculateur exclusivement destiné à l’assassinat de Trotski. Comme Léon Trotski, Mercader aime les chiens (d’où le titre du roman) ; des lévriers russes, les barzoïs.

C’est l’histoire parallèle de ces deux personnages que retrace ce livre, histoire racontée par un troisième, le narrateur, dont la caractéristique est d’être lui-même une victime de l’oppression castriste et un déçu du socialisme. Comme le dit l’auteur : “je voulais écrire un roman sur l’assassinat de Léon Trotski, dire ce que cela avait signifié pour le mouvement révolutionnaire du xxe siècle, l’image de l’utopie, le destin de l’Union soviétique et le reste des pays socialistes. Mais ce devait être un livre cubain, écrit de Cuba par quelqu’un qui vit à Cuba.” De fait, le constat général de cet ouvrage est amer. Léonardo Padura l’assume pleinement et écrit en postface : “J’ai voulu me servir de l’histoire de l’assassinat de Trotski pour réfléchir à la perversion de la grande utopie du xxe siècle, ce processus où nombreux furent ceux qui engagèrent leur espérance et où nous fûmes tant et tant à perdre nos rêves et notre temps, quand ce ne fut pas notre sang et notre vie.”

Cependant, l’auteur s’est efforcé de faire montre d’une honnêteté historique et ne sombre pas, contrairement à de nombreux livres anti-communistes haineux et falsificateurs (cf. le Livre noir du communisme qui fut un chef d’œuvre en la matière !). L’Homme qui aimait les chiens, en gestation pendant près de vingt années, est documenté, assez fidèle à ce que les archives ont révélé aux chercheurs et à ce que les historiens sérieux comme Isaac Deutscher ou Julian Gorkin (ancien poumiste) ont pu rapporter sur la vie de Trotski et les éléments autour de son assassinat comme sur la personnalité de Ramon Mercader.

Effrayant est le récit de l’univers anti-trotskyste : les assassinats en série des membres de la famille de Trotski, de ses amis et alliés politiques, les désertions, les trahisons et infiltrations autour de Trotski. Le livre de Padura montre bien encore la pression implacable de la terreur, des procès de Moscou par lesquels Trotski voit sombrer moralement et mourir ses anciens compagnons de lutte les plus endurcis, tous les crimes staliniens, dans leurs expressions les plus monstrueuses. Face à cela, la désorganisation et l’amateurisme politique des partisans trotskistes à Mexico ne peut pas faire le poids et la maison fortifiée de Coyoacán ne fait que peu illusion. Trotski, malade et prématurément vieilli, sait que Staline pourra frapper quand il l’aura décidé. Il sait également que si ce dernier l’a laissé en vie jusqu’ici c’est pour mieux l’utiliser à ses fins personnelles et comme justification aux purges qu’il infligera de façon massive aux anciens bolcheviks et au prolétariat russe. Mais que son tour viendra inévitablement.

Léonardo Padura décrit pourtant un Trotski toujours combatif et incisif, dont la fibre révolutionnaire n’est pas émoussée, malgré les multiples et dures épreuves. Il continue sans relâche son travail politique, multipliant les correspondances de par le monde et les publications, analysant sans relâche tous les événements de l’époque, comme la guerre d’Espagne. Ce qui ressort du portrait de Trotski dressé par l’écrivain, c’est celui d’un homme résolu, d’une volonté de fer, plein d’exigences qu’il s’impose à lui-même et à son entourage, avec quelques faiblesses très humaines qui n’entachent en rien l’image d’un homme de haute valeur quoi que parfois tyrannique avec son entourage le plus proche. Les débats qu’il ouvre avec André Breton sur l’art et la littérature nous montrent un être totalement ouvert aux idées artistiques et à la liberté de leurs expressions, prônant sans concession aucune la totale licence dans ce domaine. Mais dans ce tableau, une ombre est projetée sur Trotski, c’est celle de l’épisode de 1921 à Kronstadt. A plusieurs reprises, Léonardo Padura lui prête des retours de pensées pleines de remords sur ces événements ; or, Trotski n’a, semble-t-il, pas fait part de ces réflexions, s’il en a eu dans ces termes-là.

Les calculs malsains et inhumains du bourreau Staline s’expriment clairement dans le travail psychologique effectué avec Mercader. On assiste ainsi à la transformation d’un jeune communiste idéaliste en un fanatique prêt à tout pour servir la cause stalinienne. Mercader est une sorte de héros malgré tout, qui est plus le jouet des événements et de son entourage que quelqu’un qui assume pleinement son destin. Sa mère, Caridad Mercader, bourgeoise déchue, droguée et alcoolique, possède un pouvoir entier sur son fils ainsi que son amant, Leonid Eitingon, cynique mentor du NKVD.

Concernant la personnalité de la femme et son parcours politique, Léonardo Padura commet cependant une erreur historique qui peut être due au bain “fidéliste” et anti-anarchiste dans lequel il baigne inévitablement à Cuba. En effet, elle est décrite au début du livre comme quittant régulièrement son domicile et ses enfants pour s’adonner à une vie dissolue dans les milieux anarchistes. Or, ces derniers en Espagne prônaient une sobriété exemplaire et une attitude sociale moralement supérieure, en tant qu’expression de la classe ouvrière et de sa lutte pour la révolution. Il fallait donc rétablir cette vérité à l’honneur des anarchistes espagnols.

Son crime accompli, Mercader est présenté dans l’ouvrage comme un militant courageux et déterminé qui ne parle pas, qui ne trahit pas Staline pendant ses vingt années d’incarcération au Mexique. Pour autant, on sait que Joe Hansen, un des gardes du corps de Trotski, fut le premier à pénétrer dans le bureau du fondateur de la IVe Internationale, quelques instants après l’assaut. Il décrit un Mercader sanglotant, qui balbutiait frénétiquement : “Ils ont emprisonné ma mère… Ils m’ont forcé à le faire”. La terreur de la GPU a en réalité terrassé le jeune idéaliste, et lui a imposé ce silence. Sans jamais se repentir d’un crime dont il avait fini par comprendre qu’il était inutile et barbare, Mercader se taira, non par extrême dévouement à une cause, mais pour se protéger. Il vivra et mourra, probablement empoisonné par une montre radioactive, dernier “cadeau” du KGB, en rebut de la nomenklatura soviétique, méprisé de tous. Comme sa mère, Mercader a été un pion important de l’aristocratie rouge internationale. Homme intelligent et cultivé, il a fait ce choix valorisant. Avant l’assassinat, Mercader avait pourtant saisi la nature de la terreur stalinienne et son modus operandi (notamment lors des procès de Moscou). D’autres individus, dans des conditions similaires, auraient tenté de se rebeller au nom de la morale supérieure de leurs idéaux, et auraient essayé de se sortir du piège que signait cette entreprise. Léonardo Padura insiste ainsi sur l’admiration que porte Mercader à Andres Nin, militant du PC espagnol puis du Poum trotskiste, à son courage exemplaire et à son abnégation, qui lui vaudront d’être assassiné par la Guépéou en 1937. Aussi, peut-être possédé par le doute, individu complexe pris dans l’engrenage de la monstruosité bureaucratique stalinienne, Mercader ira malgré tout jusqu’au bout du projet pour lequel il a été choisi.

Un autre protagoniste non négligeable de l’histoire et du roman se trouve dans la personne de Sylvia Ageloff. Léonardo Padura ne lui donne cependant pas la juste place qu’elle mérite. Jeune assistante sociale de Brooklyn, elle milite dans le Socialist Workers Party, d’obédience trotskiste. L’entourage de Mercader s’arrange pour que celui-ci fasse sa connaissance lors du voyage de l’Américaine à Paris en juin 1939. Elle tombe éperdument amoureuse de cet homme beau et cultivé, qui prétend n’avoir aucun intérêt pour la politique. Mercader la séduit, à la seule fin de pouvoir approcher Trotski sans éveiller de soupçon, quand les deux amants se rendront à Mexico. Le double jeu fonctionnera à la perfection. Mercader trompera doublement Ageloff : sur le plan de ses sentiments personnels, mais aussi sur le plan de ses intentions politiques. Il traite la jeune femme avec mépris ; il la décrit comme naïve, voire idiote, insiste sur sa prétendue laideur. Pour dresser le portrait de la militante trotskyste, Padura reprend des informations tendancieuses et erronées. Dans le roman, elle est décrite comme une personne superficielle et sans épaisseur politique. Pourquoi avoir brossé un tel portrait misogyne et approximatif ? Dans une audition devant une commission d’enquête à la Chambre des représentants en 1950, Sylvia Ageloff s’exprime avec conviction et dans une langue sophistiquée. Elle défendit avec courage son engagement dans la gauche trotskyste pendant la période du maccarthysme. En outre, elle veilla scrupuleusement à la sécurité de Trotski et évita rigoureusement de venir accompagnée de Mercader lors de ses visites à la villa de Coyoacán. Car c’est en gagnant la sympathie des gardes de la villa, puis des époux Rosmer, des camarades français fidèles, à qui il servit de chauffeur et rendit des petits services qu’il put se rapprocher progressivement de Trotski, jusqu’à pouvoir être seul avec lui. Sylvia Ageloff (1910-1995) eut un sort tragique et vécut le reste de sa vie dans l’indignité. Profondément accablée par l’événement, elle refusa jusqu’à sa mort d’en parler avec qui que ce soit mais elle reçut le soutien et l’affection sans faille de Natalia Sedova, la veuve de Léon Trotski. Licenciée par son employeur à son retour de Mexico (où elle fut même un temps suspectée de collusion avec Mercader), elle dut prendre le nom de sa mère (Maslow) pour échapper à ses tourmenteurs.

Sa sœur, Ruth Ageloff-Poulos, fut d’ailleurs secrétaire de la Commission John Dewey qui se tint à Mexico en 1937 et qui blanchit Trotski des accusations portées contre lui par Staline.

Le bilan que tire Léonardo Padura de la période de l’après-révolution d’Octobre est donc très négatif et à l’aune des espoirs déçus à l’égard du socialisme de la part du narrateur, dans lequel on peut reconnaître l’auteur lui-même. Mais son livre est d’une grande qualité, tant littéraire qu’historique, et réussi le tour de force de nous tenir en haleine, sans que nous puissions en rater une ligne tout au long, alors que nous savons dès le début quel sera l’inévitable dénouement final. La lecture de l’Homme qui aimait les chiens nous laisse bien sûr un arrière-goût âcre de cette partie de l’histoire que furent les années 1930 et pourrait démoraliser en donnant l’impression et la certitude que “l’utopie révolutionnaire” est définitivement perdue.

Cependant, pour nous, révolutionnaires, il n’en est rien. Léon Trotski aimait se référer à cette maxime du philosophe Spinoza : “Ni rire, ni pleurer, mais comprendre.” C’est cela qui doit nous guider et nous faire avancer.

Wilma (23 octobre)

Personnages:

- Trotski [5]

Rubrique:

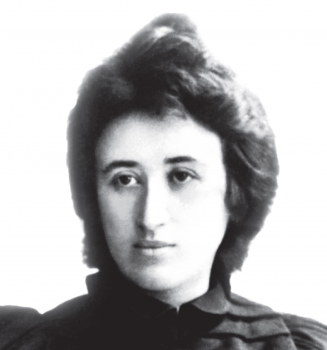

Socialisme ou Barbarie? (Rosa Luxemburg)

- 2248 reads

Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre 1 de la brochure de Rosa Luxemburg la Crise de la social-démocratie 2. Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale 3 , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.

Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre 1 de la brochure de Rosa Luxemburg la Crise de la social-démocratie 2. Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale 3 , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.

CCI

[…] Finie l’ivresse. […] L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres de leur wagon, un sourire joyeux aux lèvres […]. Dans l’atmosphère dégrisée de ces journées blêmes, c’est un tout autre chœur que l’on entend : le cri rauque des vautours et des hyènes sur le champ de bataille. […] La chair à canon, embarquée en août et septembre toute gorgée de patriotisme, pourrit maintenant en Belgique, dans les Vosges, en Masurie, dans des cimetières où l’on voit les bénéfices de guerre pousser dru. […] Les affaires fructifient sur des ruines. Des villes se métamorphosent en monceaux de décombres, des villages en cimetières, des régions entières en déserts, des populations entières en troupes de mendiants, des églises en écuries. […]

Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment.

Et au cœur de ce sabbat de sorcière s’est produit une catastrophe de portée mondiale : la capitulation de la social-démocratie internationale. Ce serait pour le prolétariat le comble de la folie que de se bercer d’illusions à ce sujet ou de voiler cette catastrophe : c’est le pire qui pourrait lui arriver. “Le démocrate” (c’est-à-dire le petit-bourgeois révolutionnaire) dit Marx, “sort de la défaite la plus honteuse aussi pur et innocent que lorsqu’il a commencé la lutte : avec la conviction toute récente qu’il doit vaincre, non pas qu’il s’apprête, lui et son parti, à réviser ses positions anciennes, mais au contraire parce qu’il attend des circonstances qu’elles évoluent en sa faveur.” Le prolétariat moderne, lui, se comporte tout autrement au sortir des grandes épreuves de l’histoire. Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n’y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n’a d’autre maître que l’expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre. Dans la guerre mondiale actuelle, le prolétariat est tombé plus bas que jamais. C’est là un malheur pour toute l’humanité. Mais c’en serait seulement fini du socialisme au cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements qu’elle comporte.

Ce qui est en cause actuellement, c’est tout le dernier chapitre de l’évolution du mouvement ouvrier moderne au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce à quoi nous assistons, c’est à la critique et au bilan de l’œuvre accomplie depuis près d’un demi-siècle. La chute de la Commune de Paris avait scellé la première phase du mouvement ouvrier européen et la fin de la Ire Internationale. A partir de là commença une phase nouvelle. Aux révolutions spontanées, aux soulèvements, aux combats sur les barricades, après lesquels le prolétariat retombait chaque fois dans son Etat passif, se substitua alors la lutte quotidienne systématique, l’utilisation du parlementarisme bourgeois, l’organisation des masses, le mariage de la lutte économique et de la lutte politique, le mariage de l’idéal socialiste avec la défense opiniâtre des intérêts quotidiens immédiats. Pour la première fois, la cause du prolétariat et de son émancipation voyait briller devant elle une étoile pour la guider : une doctrine scientifique rigoureuse. A la place des sectes, des écoles, des utopies, des expériences que chacun faisait pour soi dans son propre pays, on avait un fondement théorique international, base commune qui faisait converger les différents pays en un faisceau unique. La théorie marxiste mit entre les mains de la classe ouvrière du monde entier une boussole qui lui permettait de trouver sa route dans le tourbillon des événements de chaque jour et d’orienter sa tactique de combat à chaque heure en direction du but final, immuable.

C’est le parti social-démocrate allemand qui se fit le représentant, le champion et le gardien de cette nouvelle méthode. […] Au prix de sacrifices innombrables, par un travail minutieux et infatigable, elle a édifié une organisation exemplaire, la plus forte de toutes ; elle a créé la presse la plus nombreuse, donné naissance aux moyens de formation et d’éducation les plus efficaces, rassemblé autour d’elle les masses d’électeurs les plus considérables et obtenu le plus grand nombre de sièges de députés. La social-démocratie allemande passait pour l’incarnation la plus pure du socialisme marxiste. Le parti social-démocrate occupait et revendiquait une place d’exception en tant que maître et guide de la IIe Internationale. […] La social-démocratie française, italienne et belge, les mouvements ouvriers de Hollande, de Scandinavie, de Suisse et des Etats-Unis marchaient sur ses traces avec un zèle toujours croissant. Quant aux Slaves, les Russes et les sociaux-démocrates des Balkans, ils la regardaient avec une admiration sans bornes, pour ainsi dire inconditionnelle. […] Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l’Internationale socialiste, tout était suspendu à l’opinion des Allemands. […] “Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable” suffisait régulièrement à décider de l’orientation de l’Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s’en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l’orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays.

Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? A la chute la plus catastrophique, à l’effondrement le plus formidable. […] Aussi faut-il commencer par elle, par l’analyse de sa chute […]. La classe ouvrière, elle, ose hardiment regarder la vérité en face, même si cette vérité constitue pour elle l’accusation la plus dure, car sa faiblesse n’est qu’un errement et la loi impérieuse de l’histoire lui redonne la force, lui garantit sa victoire finale.

L’autocritique impitoyable n’est pas seulement pour la classe ouvrière un droit vital, c’est aussi pour elle le devoir suprême. Sur notre navire, nous transportions les trésors les plus précieux de l’humanité confiés à la garde du prolétariat, et tandis que la société bourgeoise, flétrie et déshonorée par l’orgie sanglante de la guerre, continue de se précipiter vers sa perte, il faut que le prolétariat international se reprenne, et il le fera, pour ramasser les trésors que, dans un moment de confusion et de faiblesse au milieu du tourbillon déchaîné de la guerre mondiale, il a laissé couler dans l’abîme.

Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. […] La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l’évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. […] Mais à la suite de l’éruption du volcan impérialiste, le rythme de l’évolution a reçu une impulsion si violente qu’à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l’immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l’immédiat toute l’histoire du mouvement ouvrier semble n’avoir été jusqu’ici qu’une époque paradisiaque. […] Rappelons-nous comment naguère encore nous décrivions l’avenir :

[…] Le tract officiel du parti, Impérialisme ou socialisme, qui a été diffusé il y a quelques années à des centaines de milliers d’exemplaires, s’achevait sur ces mots “Ainsi la lutte contre le capitalisme se transforme de plus en plus en un combat décisif entre le Capital et le Travail. Danger de guerre, disette et capitalisme - ou paix, prospérité pour tous, socialisme ; voilà les termes de l’alternative. L’histoire va au-devant de grandes décisions. Le prolétariat doit inlassablement œuvrer à sa tâche historique, renforcer la puissance de son organisation, la clarté de sa connaissance. Dès lors, quoi qu’il puisse arriver, soit que, par la force qu’il représente, il réussisse à épargner à l’humanité le cauchemar abominable d’une guerre mondiale, soit que le monde capitaliste ne puisse périr et s’abîmer dans le gouffre de l’histoire que comme il en est né, c’est-à-dire dans le sang et la violence, à l’heure historique la classe ouvrière sera prête et le tout est d’être prêt.” […] Une semaine encore avant que la guerre n’éclate, le 26 juillet 1914, les journaux du parti allemand écrivaient “Nous ne sommes pas des marionnettes, nous combattons avec toute notre énergie un système qui fait des hommes des instruments passifs de circonstances qui agissent aveuglément, de ce capitalisme qui se prépare à transformer une Europe qui aspire à la paix en une boucherie fumante. Si ce processus de dégradation suit son cours, si la volonté de paix résolue du prolétariat allemand et international qui apparaîtra au cours des prochains jours dans de puissantes manifestations ne devait pas être en mesure de détourner la guerre mondiale, alors, qu’elle soit au moins la dernière guerre, qu’elle devienne le crépuscule des dieux du capitalisme” (Frankfurter Volksstimme) […] Et c’est alors que survint cet événement inouï, sans précédent : le 4 août 1914.

Cela devait-il arriver ainsi ? […] Le socialisme scientifique nous a appris à comprendre les lois objectives du développement historique. Les hommes ne font pas leur histoire de toutes pièces. Mais ils la font eux-mêmes. Le prolétariat dépend dans son action du degré de développement social de l’époque, mais l’évolution sociale ne se fait pas non plus en dehors du prolétariat, celui-ci est son impulsion et sa cause, tout autant que son produit et sa conséquence. Son action fait partie de l’histoire tout en contribuant à la déterminer. Et si nous pouvons aussi peu nous détacher de l’évolution historique que l’homme de son ombre, nous pouvons cependant bien l’accélérer ou la retarder. Dans l’histoire, le socialisme est le premier mouvement populaire qui se fixe comme but, et qui soit chargé par l’histoire, de donner à l’action sociale des hommes un sens conscient, d’introduire dans l’histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre. Voilà pourquoi Friedrich Engels dit que la victoire définitive du prolétariat socialiste constitue un bond qui fait passer l’humanité du règne animal au règne de la liberté. Mais ce “bond” lui-même n’est pas étranger aux lois d’airain de l’histoire, il est lié aux milliers d’échelons précédents de l’évolution, une évolution douloureuse et bien trop lente. Et ce bond ne saurait être accompli si, de l’ensemble des prémisses matérielles accumulées par l’évolution, ne jaillit pas l’étincelle de la volonté consciente de la grande masse populaire. La victoire du socialisme ne tombera pas du ciel comme fatum, cette victoire ne peut être remportée que grâce à une longue série d’affrontements entre les forces anciennes et les forces nouvelles […]. Friedrich Engels a dit un jour : “La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie.” Mais que signifie donc une “rechute dans la barbarie” au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd’hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d’œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l’impérialisme aboutit à l’anéantissement de la civilisation – sporadiquement pendant la durée d’une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C’est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd’hui devant ce choix : ou bien triomphe de l’impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c’est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l’impérialisme et contre sa méthode d’action : la guerre. C’est là un dilemme de l’histoire du monde, un ou bien – ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l’avenir de la civilisation et de l’humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l’impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l’assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l’abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu’elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s’il cesse de jouer le rôle d’un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin.

La classe ouvrière paie cher toute nouvelle prise de conscience de sa vocation historique. Le Golgotha de sa libération est pavé de terribles sacrifices. Les combattants des journées de Juin, les victimes de la Commune, les martyrs de la Révolution russe – quelle ronde sans fin de spectres sanglants ! Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, “ensevelis à jamais dans le grand cœur de la classe ouvrière”. Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves. Il a fallu que cela aussi ne nous soit pas épargné. Vraiment nous sommes pareils à ces Juifs que Moïse a conduits à travers le désert. Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait “pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau”.

Junius (1915)

1) Dont le titre est “Socialisme ou barbarie”.

2) Aussi connue sous le nom de “La brochure de Junius”, pseudonyme utilisé par Rosa pour le signer, ce texte est intégralement disponible sur le site marxists.org.

3) De pires atrocités viendront ensuite, comme la Seconde Guerre mondiale.

Personnages:

- Rosa Luxemburg [6]