Revue Internationale no 5 - 2e trimestre 1976

- 2636 reads

Présentation du 1er congrès du C.C.I.

- 2820 reads

Ce numéro de la Revue Internationale est entièrement consacré à la publication des documents du premier Congrès du Courant Communiste International. Nous publions ces documents dans le but de concrétiser publiquement ce que nous entendons par regroupement international des révolutionnaires, et d'encourager la réflexion des militants partout où ils se trouvent.

QUELLES EST LA FONCTION D'UNE ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ? SUR QUELLE BASE SE CONSTITUE-T-ELLE ? COMMENT ANALYSER LA PERIODE ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DE LUTTE ?

Voilà les questions qui préoccupent les révolutionnaires depuis le début de la lutte prolétarienne et qui étaient au cœur des discussions de ce premier Congrès du CCI.

En effet, ces questions cristallisent toute la difficulté des révolutionnaires dans notre période : d'une part pour définir les positions de classe à travers l'expérience de la lutte ouvrière dans l'histoire et d'autre part pour savoir comment agir et dans quel cadre organisationnel. Lorsqu’aujourd'hui, après plus de 50 ans de contre-révolution, la réapparition de la crise permanente du système fait surgir des éléments révolutionnaires, ces éléments ressentent inévitablement les effets de la rupture organique avec tous les courants et organisations que le mouvement ouvrier a fait naître par le passé. Aujourd'hui, il n'existe plus aucun lien vivant, organisationnel avec la Gauche Communiste des années 20, 30 et 40 qui a essayé de préserver et de faire avancer la théorie révolutionnaire pendant les années de défaite et de guerre mondiale. Ce lien organique étant rompu, la plupart des petits noyaux révolutionnaires qui se forment maintenant surgissent de façon isolés, éparpillés géographiquement; leur formation étant le plus souvent déterminée par des événements locaux et immédiats. Ils ont le pi plus grand mal à se situer dans un contexte politiquement et historiquement cohérent, à comprendre ce qu'ils représentent et les forces sociales qui les ont fait surgir. La rupture de 50 ans a créé tout un terrain propice à la confusion et jonché de difficultés : comment comprendre que les effets locaux et conjoncturels de la crise se rattachent à la crise mondiale, permanente du capitalisme depuis la première guerre mondiale

—comment comprendre que la lutte aujourd'hui n'est que la reprise et la continuation de la lutte historique du prolétariat ;

— comment œuvrer dans le sens d'un regroupement des révolutionnaires sur la base des positions de classe.

Le CCI est loin d'être la seule organisation à essayer de donner une réponse à ces questions; depuis la fin des années 60, il y a tout un bourgeonnement dans la classe qui fait naître des noyaux révolutionnaires un peu partout dans le monde comme expression d'un processus de prise de conscience. Mais si ces petits noyaux ne se situent pas rapidement sur un terrain de classe, s'ils ne situent pas leur activité dans un cadre international cohérent, ils risquent d'être vite épuisés dans la confusion et l'isolement, surtout dans notre période. Car aujourd1hui, c'est lentement que se fait le mûrissement de la lutte de classe, sous la poussée de la crise économique, contrairement à d'autres périodes où la guerre générale politisait immédiatement et internationalement le mouvement ouvrier. Dans ce contexte, les révolutionnaires doivent savoir travailler à longue haleine, regroupant leurs forces pour défendre une orientation politique d'ensemble, l’orientation de la lutte, ceci à travers et au delà des soubresauts, des flux et des reflux qui marquent cette lutte et des manifestations conjoncturelles de la crise. Dans le développement de cet effort, les révolutionnaires doivent avant tout se garder de deux écueils : l’immédiatisme et le modernisme,

L'immédiatisme est un danger particulier aujourd'hui quand la lutte de classe se développe par à-coups, en dent de scie, avec des moments de lutte intense suivis par des périodes d'accalmie provisoire, l'immédiatisme ne voit la lutte qu'au jour le jour et se perd dans une impatience activiste, typique de ceux qui viennent du gauchisme. Il voit ce développement de la montée des luttes de façon linéaire, mécaniste et il est entièrement déterminé par les flux et reflux des luttes locales, incapable de tracer une perspective globale. Tout le mouvement étudiant, le mouvement du "22 mars", le SDS allemand et américain, tout le "ras-le-bol" petit-bourgeois n'a rien laissé, sauf la démoralisation quand arrive inévitablement une retombée momentanée des luttes. Du grand triomphalisme des "campagnes" du moment, on tombe alors dans le pessimisme. Un activisme disproportionné par rapport à la réalité non seulement épuise les militants et fait la caricature du vrai travail révolutionnaire, mais encore il empêche les éléments révolutionnaires d’accomplir la tâche qui leur incombe, celle de la consolidation des acquis, du regroupement des forces sur la base d'une cohérence et d'une continuité politique.

Les révolutionnaires ne devraient pas se laisser emporter par l'impact immédiat des convulsions sociales. Il faut qu'ils puissent contribuer à une orientation générale sur l'évolution de la lutte à long terme, vers où va la lutte. Il faut surtout qu'ils comprennent que, après 50 ans de défaite?, la classe ouvrière ne sautera pas à pieds joints dans l'histoire. Il y aura inévitablement toute une période pendant laquelle les ouvriers auront à se débarrasser peu à peu des mystifications de la gauche du capital qui s’emploie de toutes ses forces à 1’embrigadé.

Le deuxième écueil ,1e "modernisme", est bien souvent le simple contre-pied d'un activisme fiévreux. Il correspond alors au creux de la vague, et amène au repli sur soi, à la théorisation de la démoralisation qui peut aller jusqu'à l'abandon de la conception du prolétariat comme classe révolutionnaire. Tel a été le cas d'Invariance et d'autres "modernistes" qui ont fui la réalité dans les hautes sphères de la "philosophie" marginaliste. C’est cette même fuite devant la réalité de la lutte longue et tourmentée de la classe ouvrière, qui dans de telles circonstances, produit des actes de terrorisme désespéré.

Pour la classe ouvrière, le manque de clarté sur ces deux écueils, ces deux aspects extrêmes, 1'immédiatisme et le modernisme, fait perdre énormément d'énergies révolutionnaires. La plupart des petits noyaux qui ont surgi depuis 1968 ce sont perdus. Au lieu d'éclairer le chemin de la classe, soit ils disparaissent, soit ils se transforment: en entraves au développement de la conscience. C'est pour éviter à des éléments révolutionnaires de se débattre seuls face aux confusions, pour éviter qu'on soit obligé à chaque fois de refaire les erreurs du passé, qu'il faut œuvrer dans le sens de la discussion et du regroupement international des révolutionnaires. Nous savons que les idées révolutionnaires surgissent du sol même de la lutte de classe, mais combien difficile est la voie vers la formation d'une organisation des révolutionnaires aujourd’hui. On n'est pas révolutionnaire parce qu'individuellement on a "des idées", mais parce que collectivement on travaille à remplir la tâche des révolutionnaires au sein de la classe. L'organisation des révolutionnaires, instrument de la réflexion et de l'activité collective internationale, requiers une volonté consciente de la part des militants. Le grand danger, c'est que nos efforts restent éparpillés, isolés dans une ville ou dans un pays, au point que les révolutionnaires soient incapables, aujourd'hui et demain d'assumer leur fonction. C'est pour cette raison que nous insistons tant sur la nécessité de regroupement.

Le CCI a aussi eu à lutter en son sein contre ces tendances activistes ou modernistes... il y a des éléments du PIC et de feu "Une Tendance Communiste" qui sont sortis de nos rangs en France. Il n'y a jamais de garanties "d'immunisation" absolues contre la con fusion et la pénétration des idées bourgeoises. Mais le CCI a fait tous les efforts pour surmonter ses faiblesses, pour orienter son travail sur la voie de la persévérance et de la continuité à long terme, contre le triomphalisme immédiatiste et le pessimisme des sceptiques. Dans ce sens, ce premier Congrès de notre Courant, cette année, couronne et affermit tout un travail patient et méthodique de sept ans vers la formation d'une organisation internationale des révolutionnaires autour d'une plateforme de classe.

Ceux de nos lecteurs qui nous suivent depuis un certain temps peuvent mieux se rendre compte dû chemin qu'a fait le CCI depuis les premières rencontres et discussions internationales et la proposition d'un réseau international de correspondance à travers les rapports des conférences internationales en France et en Angleterre publiés dans notre presse. L'année dernière sur l'initiative de Révolution Internationale, Internacionalismo (Venezuela), Internationalism (USA) World Révolution (G.B.), Rivoluzione Internazionale (Italie) et Accion Proletaria (Espagne) qui se réclament de la même orientation politique générale ont participé à une conférence internationale qui devait jeter les premières bases de la constitution d'une organisation internationale. Nous basions notre regrouperait sur l'analyse de la crise générale dans laquelle est plongé le capital mondial, débouchant inévitablement sur l'affrontement entre le Capital et le Prolétariat. Dans cette situation, les révolutionnaires ne peuvent aider le développement et la généralisation de la conscience qu'en s'organisant internationalement.

Quand le CCI a décidé de s'engager dans cette voie, (voir les travaux de la conférence 1975 publiés dans la revue internationale n°1), il y avait des critiques qui nous parvenaient de la part de certains groupes politiques. Pour le PIC en France, par exemple, le regroupement des révolutionnaires dans une organisation internationale unie n'était que "du vent" de notre part — il voyait la question d'intervention des révolutionnaires sans comprendre que l'intervention implique un cadre organisationnel international capable d'assumer un travail global, mais d'une façon immédiatiste et disproportionnée, Workers'Voice et Revolutionary Perspectives (Angleterre) étaient d'accord sur le fait que les révolutionnaires doivent se regrouper internationalement, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Il fallait d'autant plus attendre le mythique jour J, que la crise n'était pas encore d'actualité brûlante selon RP. Pour le Revolutionary Workers Group (USA), les questions d'organisation relevaient tout simplement d'une préoccupation de "bureaucrates" selon le modèle trotskyste.

Nous pensons que les événements qui ont eu lieu depuis la conférence de janvier 1975, confirment les analyses que nous avons élaborées alors, Sur le plan organisationnel, certaines constatations s'imposent : le PIC continue à s'agiter dans un vide sectaire, voyant les interventions du CCI dépasser de loin ses capacités isolées; RP et WR ont accompli un regroupement inachevé, limité sur le terrain purement local, en Angleterre, (Communist Workers Organisation) attribuant on ne sait quelles idées confuses au CCI, qu'ils taxent de "contre-révolutionnaires ". Ils se renferment jalousement dans leur isolement. Le RWG, incapable de s'intégrer à un travail cohérent et organisé a abouti à 1'autodissolution. Il est possible, comme le disent certains, que le fait que le CCI continue depuis 7 ans à se développer ne constitue pas une preuve en soi, mais il est encore plus vrai que disparaître dans la confusion n'apporte aucune contribution positive aux grands problèmes actuels du mouvement.

Le CCI ne tire aucun "orgueil" de petite chapelle de ses expériences et de ses polémiques, il s'agit de défendre et de concrétiser la nécessité du regroupement sur la base des positions révolutionnaires. C'est cette ORIENTATION que nous défendons et c'est pour œuvrer dans ce sens AVEC TOUTES LES FORCES REVOLUTIONNAIRES, pour encourager tous les révolutionnaires à partager ce souci, que nous pensons constituer une contribution effective au mouvement révolutionnaire.

En 1976, une année après la décision de constituer un Courant International organisé, le CCI a convoqué son premier Congrès pour faire un examen et un bilan du travail effectué et pour achever le travail de constitution du CCI. Le Congrès a constaté qu'en un an, le Courant a diffusé plus de 35 publications en 5 langues, a admis une nouvelle section en Belgique et a centralisé ses interventions et activités au niveau international.

La discussion au Congrès était centrée sur quatre thèmes principaux :

— Premièrement, l'adoption d'une plateforme politique internationale qui affirme les positions de classe0 On ne peut jamais trop insister sur le fait qu'une organisation révolutionnaire ne peut se constituer que sur la base des principes politiques cohérents; contre les tentatives de constitution de groupes "révolutionnaires" sur la base d'un pot-pourri de positions contingentes et contradictoires, le CCI défend la nécessité d'une cohérence historique, d'une plateforme basée sur les acquis des luttes passées.

Nous savons bien qu'une plateforme révolutionnaire n'est jamais achevée, d’autant plus que la classe est aujourd'hui en plein mouvement. Mais nous sommes convaincus que les positions de classe contenues dans cette plateforme tranchent par rapport aux enseignements du passé et que ces positions représentent par conséquent, le seul point de départ pour aller de l'avant à l,:avenir face à des problèmes nouveaux» La plateforme affirme les positions fondamentales du CCI mais elle ne présente pas une explication détaillée de tous ses aspects. Elle est conçue comme la base de l'action et de l'intervention dans la classe dans cette période de montée de luttes0

Cette plateforme que nous publions dans ce numéro 5 de la Revue Internationale, reprend les positions défendues dans les textes d'orientation de tous les Croupes qui maintenant constituent le CCI, mais c'est pour la première fois que nous avons une plateforme internationale de l'ensemble qui sera la base de toute adhésion au CCI dans n'importe quel pays.

Le deuxième axe du Congrès était la discussion sur le rôle et le fonctionnement d'une organisation révolutionnaire0 Tout d'abord, nous rejetons la conception léniniste selon laquelle le travail des révolutionnaires est de constituer des partis de masse, appelés à prendre le pouvoir. Nous rejetons également l'idée des "spontanéistes" qui nie toute fonction de l'organisation des révolutionnaires. L'organisation est forcément un organisme minoritaire dans la classe qui a pour seule fonction le développement et la généralisation de la conscience de classe.

Nous affirmons que le travail révolutionnaire ne peut se faire que dans un cadre international d'emblée. Contre la pratique de la II° Internationale qui concevait l'organisation internationale comme simple "chapeautage" de partis nationaux, nous pensons essentiel de créer un corps organisationnel uni à l'image de l'unité historique du prolétariat.

Notre travail reste une activité collective et centralisée sur le plan international. En ce sens, le Congres annuel constitue l'assemblée générale du CCI, le lieu de prise de décisions sur les perspectives générales pour l'ensemble du Courant.

Tous les points ci-dessus trouvent une formulation plus précise dans les statuts internes de l'organisation internationale :

— Le CCI a également voté un Manifeste, émanation du Congres, qui trace les grandes lignes de la lutte de classe depuis les 50 dernières années et met 1' accent sur la gravité de l'enjeu des affrontements qui se préparent. Ce document publié dans plusieurs langues dans toute notre presse locale présente la perspective du CCI face aux possibilités historiques qui s'ouvrent devant le prolétariat mondial.

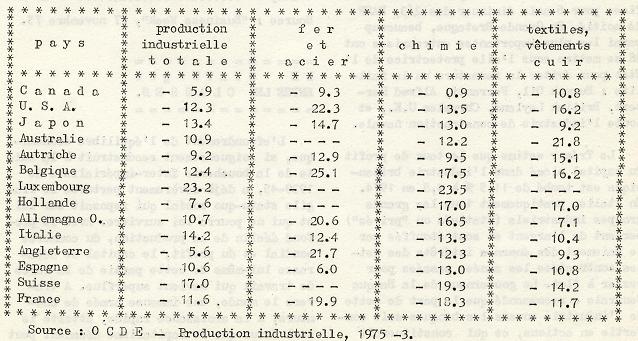

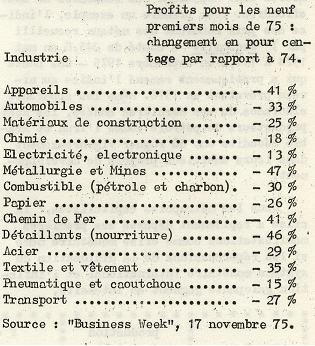

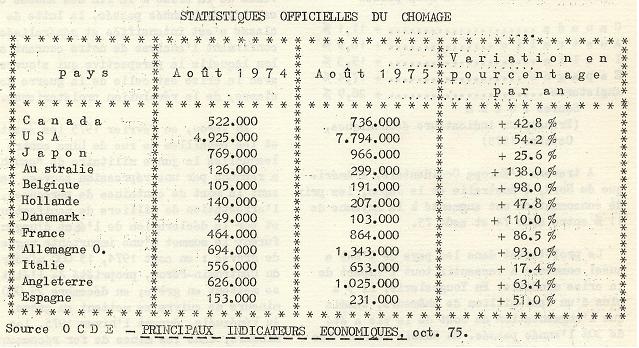

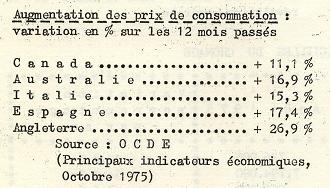

— Sur la base des acquis du passé et de notre analyse de la période actuelle, le Congrès a fait l'examen plus précis de l'évolution de la crise dans la conjoncture présente et de la situation internationale en 1975-76.

Nous publions donc ces travaux et la plateforme en les soumettant à la réflexion et à la critique des militants engagés dans la lutte pour la révolution Communiste.

Conscience et organisation:

Courants politiques:

Plateforme du C.C.I.

- 2839 reads

Après la plus longue et profonde contre-révolution de son histoire, le prolétariat retrouve progressivement le chemin des combats de classe. Conséquence à la fois de la crise aigue du système qui se développe depuis le milieu des années 1960 et de l'apparition de nouvelles générations ouvrières qui subissent beaucoup moins que les précédentes le poids des défaites passées de la classe, ces combats sont d'ores et déjà les plus étendus qu'elle ait menés. Depuis le surgissement de 1968 en France, c'est de l'Italie à l'Argentine, de l'Angleterre à la Pologne, de la Suède à l'Egypte, de la Chine au Portugal, des Etats-Unis à l'Inde, du Japon à l'Espagne, que les luttes ouvrières sont redevenues un cauchemar pour la classe capitaliste.

La réapparition du prolétariat sur la scène historique vient condamner sans appel toutes les idéologies produites ou permises par la contre-révolution qu'il a dû subir et qui tendaient à lui nier sa nature de sujet de la révolution. Ce que redémontre magistralement l'actuelle reprise de la lutte de classe, c'est que le prolétariat est la classe révolutionnaire a notre époque et la seule.

Est révolutionnaire toute classe dont la domination sur la société est en accord avec l'instauration et l'extension, au détriment des anciens rapports de production devenus caducs, des nouveaux rapports de production rendus nécessaires par le degré de développement des forces productives. Au même titre que les modes de production qui l'ont précédé, le capitalisme correspond à une étape particulière du développement de la société. Forme progressive de celle-ci, à un moment de son histoire, il crée, par sa généralisation, les conditions de sa propre disparition. La classe ouvrière, par sa place spécifique dans le procès de production capitaliste, par sa nature de producteur collectif de l'essentiel de la richesse sociale, privé de toute propriété sur les moyens de production qu'il met en œuvre et donc n'ayant aucun intérêt qui l'attache au maintien de la société capitaliste, est la seule classe de la société qui puisse, tant objectivement que subjectivement, instaurer le nouveau mode de production qui doit succéder au capitalisme : le communisme. Le resurgissement actuel de la lutte prolétarienne indique, qu'à nouveau la perspective du communisme, de nécessité historique, est devenue également une possibilité.

Cependant, l'effort que doit faire le prolétariat pour se donner les moyens d'affronter victorieusement le capitalisme est encore immense. Produits et facteurs actifs de cet effort, les courants et éléments révolutionnaires qui sont apparus depuis le début de la reprise prolétarienne portent donc une énorme responsabilité dans le développement et l'issue de ces combats. Pour être à la hauteur de cette responsabilité ils doivent s'organiser autour des frontières de classe qui ont été tranchées de façon définitive par les expériences successives du prolétariat, et qui doivent guider toute activité et intervention en son sein.

C'est à travers l'expérience pratique et théorique de la classe que se dégagent les moyens et les buts de sa lutte historique pour le renversement du capitalisme et pour l'instauration du communisme. Depuis le début du capitalisme, l'activité du prolétariat est tendue vers un effort constant pour, à travers son expérience, prendre conscience de ses intérêts de classe et se dégager de l'emprise des idées de la classe dominante, des mystifications de l'idéologie bourgeoise. Cet effort du prolétariat est marqué par une continuité qui s'étend tout au long du mouvement ouvrier depuis les premières sociétés secrètes jusqu'aux fractions de gauche qui se sont dégagées de la III° Internationale. Malgré toutes les aberrations et toutes les manifestations de la pression de l’idéologie bourgeoise que pouvaient receler leurs positions et leur mode d'action, les différentes organisations qui se sont succédées constituent autant de maillons irremplaçables de la chaine de la continuité historique de la lutte prolétarienne, et le fait de succomber à la défaite ou à une dégénérescence interne, n'enlève rien à leur contribution fondamentale à cette lutte. Aussi, l'organisation des révolutionnaires qui se reconstitue aujourd'hui comme manifestation de la reprise générale du prolétariat après un demi-siècle de contre-révolution et de rupture dans le mouvement ouvrier, se doit absolument de renouer avec cette continuité historique afin que les combats présents et futurs de la classe puissent s'armer pleinement des leçons de son expérience passée, que toutes les défaites Partielles qui jalonnent son chemin ne restent pas vaines mais puissent constituer autant de promesses de sa victoire finale.

Le Courant Communiste International se revendique des apports successifs de la Ligue des Communistes, des Première, Deuxième et Troisième Internationales, des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière, en particulier des gauches Allemande - Hollandaise et Italienne. Ce sont ces apports-essentiels permettant d'intégrer l'ensemble des frontières de classe dans une vision cohérente et générale qui sont présentés dans la présente plateforme.

I - LA THEORIE DE LA REVOLUTION COMMUNISTE.

Le marxisme est l'acquis théorique fondamental de la lutte prolétarienne. C’est sur sa base que l’ensemble des acquis du prolétariat s'intègrent dans un tout cohérent.

En expliquant la marche de l'histoire par le développement de la lutte de classe, c'est-à-dire de la lutte basée sur la défense des intérêts économiques dans un cadre donné du développement des forces productives, et en reconnaissant dans le prolétariat la classe sujet de la révolution qui abolira le capitalisme, il est la seule conception du monde qui se place réellement du "point de vue de cette classe. Loin de constituer une spéculation abstraite sur le monde il est donc, et avant tout, une arme de combat de là classe. Et c'est parce que le prolétariat est la première et seule classe de l'histoire dont l'émancipation s'accompagne nécessairement de l'émancipation de toute l'humanité, dont la domination sur la société n'implique pas une nouvelle forme d'exploitation mais l'abolition de toute exploitation, que le marxisme est seul capable d'appréhender la réalité sociale de façon objective et scientifique, sans préjugés ni mystifications d'aucune sorte.

Par conséquent, bien qu'il ne soit pas un système ni un corps de doctrine fermé, mais au contraire une théorie en élaboration constante, en liaison directe et vivante avec la. Lutte de classe, et bien qu'il ait bénéficié des manifestations théoriques de la vie de la classe qui l'ont précédé, il constitue, depuis le moment où ses bases ont été jetées, le seul cadre. à partir et au sein duquel la théorie révolutionnaire peut se développera

II -LES CONDITIONS DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE.

Toute révolution sociale est l'acte par lequel la classe porteuse des nouveaux rapports de production établit sa domination politique sur la société La révolution prolétarienne n'échappe pas a cette définition mais ses conditions et son contenu diffèrent fondamentalement des révolutions du passé.

Celles-ci, parce qu'elles se trouvaient; à la charnière de deux modes de production dominés par la pénurie avaient pour fonction de substituer la domination d'une classe exploiteuse à celle d'une autre classe exploiteuse : ce fait s'exprimait par le remplacement d'une forme de propriété, par une autre forme de propriété, d'un type de privilèges par un autre type de privilèges.

La révolution prolétarienne, par contre, a pour but de remplacer des rapports de production basés sur l'abondance. C'est pour cela qu'elle signifie la fin de toute forme de propriété, de privilèges et d’exploitation.

Ces différences confèrent à la Révolution prolétarienne les caractéristiques suivantes, que la classe ouvrière-se doit, comme condition de son succès, de comprendre et de maîtriser :

a — Elle est la première forme de révolution à caractère mondial, qui ne puisse atteindre ses buts qu'en se généralisant à tous les pays, puisqu1avec la propriété privée elle doit abolir l'ensemble des cadres sectoriels, régionaux et nationaux liés à celle-ci. C’est la généralisation de la domination du capitalisme à l'échelle mondiale qui permet que cette nécessité soit aussi une possibilité.

b — La classe révolutionnaire, pour la première fois dans l'histoire, est en même temps aussi la classe exploitée de l'ancien système et, de ce fait, elle ne peut s'appuyer sur un quelconque pouvoir économique dans la conquête du pouvoir politique. Bien au contraire, à l'encontre de ce qui a prévalu dans le passé, la prise du pouvoir politique par le prolétariat précède nécessairement la période de transition pendant laquelle la domination des anciens rapports de production est détruite au bénéfice de celle des nouveaux.

c — Le fait que, pour la première fois, une classe de la société soit en même temps classe exploitée et classe révolutionnaire implique également que sa lutte comme classe exploitée ne peut à aucun moment être associée ou opposée à sa lutte comme classe révolutionnaire. Au contraire, comme le marxisme l'a, depuis le début affirmé contre les théories proudhoniennes et petites-bourgeoises, le développement de la lutte révolutionnaire est conditionné par 1' approfondissement et la généralisation de la lutte du prolétariat comme classe exploitée.

III - LA DECADENCE DU CAPITALISME

Pour que la Révolution Prolétarienne puisse passer du stade de simple souhait ou de simple potentialité et perspective historique au stade d'une possibilité concrète, il faut qu'elle soit devenue une nécessité objective pour le développement de l'humanité. C'est cette situation historique qui prévaut depuis la-première guerre mondiale : depuis cette date a pris fin la phase ascendante du mode de production capitaliste qui commence au 16ème siècle pour atteindre son apogée à la fin du 19ème. La nouvelle phase ouverte dès lors est celle de la décadence du capitalisme.

Comme pour toutes les sociétés du passé, la première phase du capitalisme traduisait le caractère historiquement nécessaire des rapports de production qu'il incarne, c'est-à-dire de leur nature indispensable pour l'épanouissement des forces productives de la société. La seconde, au contraire, traduit la transformation de ces rapports en une entrave de plus en plus lourde à ce même développement.

La décadence du capitalisme est le produit du développement des contradictions internes inhérentes à ce mode de production, et qu'on peut définir comme suit :

Bien que la marchandise ait existé dans la plupart des sociétés, l'économie capitaliste est la première qui soit basée fondamentalement sur la production marchandises. Aussi l'existence de marchés sans cesse croissants est-elle une des conditions essentielles du développement du capitalisme. En particulier, la réalisation de la plus-value produite par l'exploitation de la classe ouvrière est indispensable à l'accumulation du capital, moteur essentiel de la dynamique de celui-ci. Or, contrairement à ce que prétendent les adorateurs du capital, la production capitaliste ne crée pas automatiquement et à volonté les marchés nécessaires à sa croissance. Le capitalisme se développe dans un monde non capitaliste, et c'est dans ce monde qu'il trouve les débouchés qui permettent ce développement. Mais en généralisant ses rapports à l'ensemble de la planète et en unifiant le marché mondial, il a atteint un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19ème siècle. De plus la difficulté croissante pour le capital de- trouver des marchés où réaliser sa plus—value, accentue la pression à la baisse qu'exerce sur son taux de profit l'accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de- production et celle de là for-' ce de travail qui les met en œuvre. De tendancielle, cette baisse du taux, de profit devient de plus en plus effective, ce qui entrave d'autant le procès d'accumulation du capital, et donc le fonctionnement de l'ensemble des rouages du système.

Après avoir unifié et universalisé 1' échange marchand en faisant connaître un grand bond au développement de l'humanité, le capitalisme a donc mis à 1' ordre du jour la disparition des rapports de -production fondés sur l'échangée Mais tant que le prolétariat ne s'est pas donné les moyens d'imposer cette disparition, ces rapports de production se maintiennent et entraînent l'humanité dans des contradictions de plus en plus monstrueuses.

La cri.se [3] de surproduction, manifestation caractéristique des contradictions du mode de production capitaliste mais qui, dans le passé, constituait un palier entre chaque phase d'expansion du marché, battement de cœur d'un système en pleine santé, est devenue aujourd'hui permanente. C'est effectivement de façon permanente que sont sous-utilisées les capacités de l'appareil productif et que le capital est devenu incapable d'étendre sa domination ne serait-ce qu'au rythme de la croissance de la population humaine. La seule chose que ,1e capitalisme puisse aujourd'hui étendre dans le monde, c'est la misère humaine absolue, comme celle que connaissent les pays du tiers monde.

La concurrence entre les nations capitalistes, ne peut, dans ces conditions que devenir de plus en plus implacable. L'impérialisme, politique à laquelle est contrainte, pour survivre, toute nation quelle que soit sa taille, impose à l’humanité d'être plongée depuis 1914, dans le cycle infernal de crise-guerre-reconstruction-nouvelle crise, où une production d'armement chaque jour plus monstrueuse devient de plus en plus le seul terrain d'application de la science et d'utilisation des forces productives. Dans la décadence du capitalisme, l'humanité ne se survit que sur la base de destructions et d'une automutilation permanentes9

A la misère physiologique qui frappe les pays sous développés, fait écho dans les pays développés une déshumanisât ion extrême, jamais atteinte auparavant, des relations entre les membres de la société, et qui a pour' base l'absence totale de perspectives que le capitalisme offre à l'humanité, autres que celle de guerres de plus en plus meurtrières et d'une exploitation de plus en plus systématique, rationnelle et scientifique. Il en découle, comme pour toute société en décadence, un effondrement et une décomposition croissante des institutions sociales, de l'idéologie dominante, de l'ensemble des valeurs morales, des formes d'art et de toutes les autres manifestations culturelles du capitalisme. Le développement d'idéologies comme le fascisme ou le stalinisme marquent le triomphe croissant de la barbarie en l'absence du triomphe de l'alternative révolutionnaire.

IV - LE CAPITALISME D'ETAT

Dans toute période de décadence, face à l'exacerbation des contradictions du système, l’Etat garant de la cohésion du corps social et de la préservation des rapports de classe dominante, tend à se renforcer jusqu'à incorporer dans ses structures l’ensemble de la vie de la société. L’hypertrophie de l'administration impériale et monarchie absolue ont été les manifestations de ce phénomène dans la décadence de la société esclavagiste romaine et dans celle de la société féodale.

Dans la décadence capitaliste la tendance générale vers le capitalisme d'Etat est une des caractéristiques dominante de la vie sociale. Dans cette période, chaque capital national, privé de toute base pour un développement puissant, condamné à une concurrence impérialiste aigüe est contraint de s'organiser de la façon la plus efficace pour à l'extérieur, affronter économiquement et militairement ses rivaux et, à l'intérieur, faire face à une exacerbation croissante des contradictions sociales. La seule force de la société qui soit capable de prendre en charge l'accomplissement des tâches que cela impose est 1' Etat.

Effectivement, seul l'Etat :

- Peut prendre en main l'économie nationale de façon globale et centralisée et atténuer la concurrence interne qui l'affaiblit afin de renforcer sa capacité à affronter, comme un tout, la concurrence sur le marché mondial.

- mettre sur pied la puissance militaire nécessaire à la défense de ses intérêts face à 1'exacerbation des antagonismes internationaux.

- enfin, grâce, entre autres, aux forces de répression et à une bureaucratie de plus en plus pesantes; raffermir la cohésion interne de la société menacée de dislocation par la décomposition croissante de ses fondements économiques, imposer par une violence omniprésente le maintien d'une structure sociale de plus en plus inapte à régir spontanément les relations humaines et acceptée avec d'autant moins de facilité qu'elle devient, de plus en plus, une absurdité du point de vue de la survie même de la société.

Sur le plan économique, cette tendance jamais totalement achevée vers le capitalisme d'Etat, se traduit par le passage aux mains de l'Etat de tous les leviers de l'appareil productif Cela ne signifie pas que disparaissent la loi de la valeur, la concurrence où l'anarchie de la production, qui sont les caractéristiques fondamentales de l'économie capitaliste. Elles continuent de s'appliquer à l'échelle mondiale où les lois du marché continuent de régner et déterminent donc les conditions de la production à l'intérieur de chaque économie nationale aussi étatisée soit-elle. Dans ce cadre, si les lois de la valeur et de la concurrence semblent être "violées" c'est afin qu'elles puissent mieux s'appliquer. Si 1'anarchie de la production semble refluer face à la planification étatique, elle en ressurgit d'autant plus violemment à l'échelle mondiale particulièrement à l'occasion des crises aigues du système que le capitalisme d'Etat est incapable de prévenir. Loin de constituer une "rationalisation" du capitalisme, son étatisation n'est donc qu’une manifestation de son pourrissement.

Cette étatisation se fait, soit de façon graduelle, par fusion des capitaux "privés" et du capital d'Etat comme c'est plutôt le cas dans les pays les plus développés, soit par des sauts brusques sous forme de nationalisations massives et totales, en général là où le capital, privé est le plus faible.

Effectivement, si la tendance vers le capitalisme d'Etat se manifeste dans tous les pays du monde, elle s'accélère et éclate avec plus d'évidence quand, et où, les effets de la décadence se font sentir avec le plus de violence historiquement durant les périodes de crise ouverte ou de guerre, géographiquement dans les économies les plus faibles. Mais le capitalisme d'Etat n'est pas un phénomène spécifique des pays arriérés. Au contraire, bien que le degré d'étatisation formelle soit souvent plus élevé dans le capitalisme sous-développé, la prise en main véritable par l'Etat de la vie économique est généralement encore plus effective dans les pays les plus développés, du fait du haut degré de concentration du capital qui y règne.

Sur le plan politique et social, la tendance vers le capitalisme d'Etat se traduit par le fait que, sous les formes totalitaires les plus extrêmes comme le fascisme ou le stalinisme ou sous les formes qui se recouvrent du masque démocratique, l'appareil d'Etat, et essentiellement 1' exécutif, exerce un contrôle de plus en plus puissant, omniprésent et systématique sur tous les aspects de la vie sociale. A une échelle bien supérieure à celle de la décadence romaine ou féodale, l'Etat de la décadence capitaliste est devenu cette machine monstrueuse, froide et impersonnelle qui a fini par dévorer la substance même de la société civile.

V -LES PAYS DITS SOCIALISTES

En faisant passer le capital aux mains de l’Etat, le capitalisme d'Etat crée 1' illusion de la disparition de la propriété privée des moyens de production et de l'élimination de la classe bourgeoise, -La théorie stalinienne de la possibilité du "socialisme en un seul pays" ainsi que le mensonge des pays dits "communistes "socialistes", ou en voie de le devenir, trouvent leur fondements dans cette apparence mystificatrice.

Les changements provoqués par la tendance au capitalisme d'Etat ne se situent pas au niveau réel des rapports de production, mais au niveau juridique des formes de propriété. Ils n’éliminent pas le caractère réel de propriété privée des moyens de production, mais leur aspect juridique de propriété individuelle. Les travailleurs restent "prives" de toute emprise réelle sur leur utilisation, ils demeurent entièrement séparés d'eux. Les moyens de production ne sont "collectivisés" que pour la bureaucratie qui les possède et qui les gère collectivement.

La bureaucratie étatique qui assume la fonction économique spécifique d'extirpation du surtravail du prolétariat et d'accumulation du capital national constitue une classe. Mais ce n'est pas une nouvelle classe. Par sa fonction, elle n'est autre que la vieille bourgeoisie dans sa forme étatique. Au niveau de ses privilèges, ce qui la distingue, ce n'est pas l'importance de ceux-ci ,mais la façon dont elle les détient : au lieu de percevoir ses revenus sous forme de dividendes du fait de la possession individuelle de parts du capital, elle les perçoit du fait de la fonction de ses membres sous forme de "frais de fonction", de primes et de rémunérations fixes à apparence "salariale", dont le montant est souvent des dizaines ou des centaines de fois supérieur au revenu d'un ouvrier.

La centralisation et la planification de la production capitaliste par l'Etat et sa bureaucratie, loin d'être un pas vers l'élimination de l'exploitation n'est rien d'autre qu'un moyen pour tenter de la rendre plus efficace.

Sur le terrain économique, la Russie, même pendant le court laps de temps où le prolétariat y a détenu le pouvoir politique, n’a pu se désengager pleinement du capitalisme. Si la forme du capitalisme d'Etat y est apparue aussi tôt d'une façon aussi développée, c'est que la désorganisation économique causée par la défaite de la première guerre mondiale, puis par la guerre civile, y ont porté au plus haut degré les difficultés- de survie d'un capital national dans le cadre de la décadence capitaliste.

Le triomphe de la contre-révolution en Russie s'est fait sous le signe de la réorganisation de l'économie nationale avec les formes les plus achevées de capitalisme d'Etat, cyniquement représentées pour la circonstance comme "prolongements d'Octobre" et "construction du socialisme". L'exemple a été repris ailleurs : Chine, pays de l'Est, Cuba, Corée du Nord, Indochine, etc. Il n'y a cependant rien de prolétarien, encore moins de communiste, dans tous ces pays, où, sous le poids de ce qui restera comme un des plus grand mensonge de l’histoire, règne, sous ses formes les plus décadentes, la dictature du capital. Toute défense, même "critique" ou "conditionnelle" de ces pays est une activité absolument contre-révolutionnaire.

VI - LA LUTTE DU PROLETARIAT DANS LE CAPITALISME DECADENT»

Depuis ses débuts, la lutte du prolétariat pour l'a défense de ses intérêts propres porte en elle la perspective de la destruction du capital et de l'avènement de la société communiste.

Mais le prolétariat ne poursuit pas le but ultime de son combat par idéalisme, guidé par une inspiration divine. S'il est amené à s'attaquer à ses tâches communistes c'est que les conditions matérielles dans lesquelles se déroule sa lutte immédiate finissent par l'y contraindre, toute autre forme de combat aboutissant à un désastre.

Tant que la bourgeoisie parvient, grâce à l'expansion gigantesque de ses richesses dans le monde entier au cours de la phase ascendante du capitalisme, à accorder de véritables réformes de la condition prolétarienne, la lutte ouvrière ne peut trouver les conditions objectives nécessaires à la réalisation de son assaut révolutionnaire.

Malgré la volonté révolutionnaire, communiste, affirmée dès la révolution bourgeoise par les tendances les plus radicales du prolétariat, le combat ouvrier se trouve, au cours de cette période historique, cantonné aux luttes pour des réformes.

Apprendre à s'organiser pour arracher des réformes politiques et économiques à travers le parlementarisme et le syndicalisme devient à la fin du 19ème siècle un des axes essentiel de l'activité prolétarienne. On trouve ainsi dans des organisations authentiquement ouvrières, côte à côte, des éléments "réformistes " (ceux pour qui toute lutte ouvrière doit uniquement être une lutte pour des réformes) et les révolutionnaires (ceux pour qui les luttes pour des réformes ne peuvent constituer qu'une étape, un moment du processus qui mène aux luttes révolutionnaires).

Ainsi, pouvait-on voir également dans cette période le prolétariat appuyer certaines fractions de la bourgeoisie contre d'autres, plus réactionnaires, dans le but d'imposer des aménagements de la société en sa faveur, ce qui correspond objectivement à l'accélération du développement des forces productives»

L'ensemble de ces conditions se transforme radicalement dans le capitalisme décadent. Le monde est devenu trop étroit pour contenir le nombre de capitaux nationaux existants. Dans chaque nation, le capital est contraint d'augmenter sa productivité, c'est-à-dire l'exploitation des travailleurs;, jusqu'aux limites les plus extrêmes.

L'organisation de l'exploitation du prolétariat cesse d'être une affaire entre patrons d'entreprises et ouvriers, pour devenir celle de l'Etat et de mille rouages nouveaux crées pour l'encadrer, gérer, vider en permanence de tout danger révolutionnaire, la soumettre à une répression aussi systématique qu'insidieuse.

L'inflation, devenue un phénomène permanent depuis la première guerre mondiale, ronge toute "augmentation de salaires". La durée de temps de travail stagne ou ne diminue que pour compenser des augmentations du temps de transport ou pour empêcher la totale destruction nerveuse des travailleurs soumis à des rythmes de vie et de travail sans cesse croissants.

La lutte pour des réformes est devenue une utopie grossière. Contre le capital, la classe ouvrière ne peut mener en fin de compte qu'une lutte à mort. Elle n'a plus d'autres alternative qu'accepter d' être atomisée en une somme de millions d'individus écrasés et encadrés, ou bien se battre en affrontant l'Etat lui-même, en généralisant des luttes de la façon la plus étendue, en refusant de se laisser enfermer dans le cadre purement économique ou dans le localisme de l'usine ou de la profession, en se donnant comme forme d'organisation les embryons de ses organes de pouvoir : les conseils ouvriers .

Dans ces nouvelles conditions historiques, beaucoup des anciennes armes du prolétariat sont devenues inopérantes. Les courants politiques qui en préconisent l'usage ne le font que pour mieux T'enchaîner à l'exploitation, pour mieux briser toute volonté de combat.

La distinction faite dans le mouvement ouvrier du 19ème siècle entre programme maximum et programme minimum a perdu tout son sens. Il n'y a plus de programme minimum possible. Le prolétariat ne peut développer ses luttes qu'en les inscrivant dans la perspective d'un programme maximum : la révolution communiste.

VII - LES SYNDICATS : ORGANES DU PROLETARIAT HIER, INSTRUMENT DU CAPITAL AUJOURD' HUI.

Au 19ème siècle, dans la période de plus grande prospérité du capitalisme, la classe ouvrière s'est donné, souvent au prix de luttes acharnées et sanglantes des organisations permanentes et professionnelles destinées à assurer la défense de ses intérêts économiques : les syndicats. Ces organes ont assumé un rôle fondamental dans la lutte pour des réformes et pour les améliorations substantielles des conditions de vie des travailleurs que le système pouvait encore accorder. Ils ont également constitué des lieux de regroupement de la classe, de développement de sa solidarité et de sa conscience, dans lesquels les révolutionnaires intervenaient activement pour en faire " des écoles du communisme". Donc, bien que l’existence de ces organes ait été liée de façon indissoluble à celle du salariat et que, dès cette période, ils se soient souvent déjà bureaucratisés de façon importante, ils n'en constituaient pas moins d'authentiques organes de la classe dans la mesure où l'abolition du salariat n'était pas à l'ordre du jour.

En entrant dans sa phase de décadence, le capitalisme cesse d'être en mesure d’accorder des réformes et des améliorations en faveur de la classe ouvrière. Ayant perdu toute possibilité d'exercer leur fonction initiale de défenseurs efficaces des intérêts prolétariens et confrontés à une situation historique où seule l'abolition du salariat, et donc leur propre disparition, est à l'ordre du jour, les syndicats sont devenus, comme condition de leur propre survie, d'authentiques défenseurs du capitalisme, des agences de l'Etat bourgeois in milieu ouvrier — évolution qui a été fortement favorisée par leur bureaucratisation antérieure et par la tendance inexorable de l'Etat de la période de décadence à absorber toutes les structures de la société.

La fonction anti-ouvrière des syndicats s'est manifestée pour la première fois de façon décisive au cours de la première guerre mondiale où, aux côtés des partis sociaux-démocrates, ils ont participé, à la mobilisation des ouvriers dans la boucherie impérialiste. Dans la vague révolutionnaire qui a suivi la guerre, les syndicats ont tout fait pour entraver les tentatives du prolétariat de détruire le capitalisme. Depuis lors, ils ont été maintenus en vie, non par la classe ouvrière, mais par l'Etat capitaliste pour le compte duquel ils remplissent des fonctions très importantes :

— participation active aux tentatives de l'Etat capitaliste de rationaliser l'économie, réglementation de la vente de la force de travail, et intensification de l'exploitation ;

— sabotage de la lutte de classe de l'intérieur, soit en détournant les grèves et les révoltes vers des impasses catégorielles, soit en affrontant les mouvements autonomes par la répression ouverte.

Du fait que les syndicats ont perdu leur caractère prolétarien, ils ne peuvent pas être reconquis par la classe ouvrière, ni constituer un terrain pour 1'activité des minorités révolutionnaires. Depuis plus d'un demi-siècle les ouvriers, ont éprouvé de moins en moins d'intérêt à participer à l'activité de ces organisations devenues corps et âme des organes de l’Etat capitaliste. Leurs ce, luttes de résistance contre la dégradation de leurs conditions de vie ont tendu à prendre la forme de "grèves sauvages" en dehors.... et contre les syndicats dirigées par les assemblées générales de grévistes et, dans les cas où elles se sont généralisées, coordonnées par des dû comités de délégués élus et révocables par les assemblées, ces luttes se sont immédiatement situées sur un terrain politique, dans la mesure où elles ont dû se confronter à l'Etat sous la forme de ses représentants dans l'entreprise : Leu les syndicats. Seule la généralisation et la radicalisation de ces luttes peuvent permettre à la classe de passer à un assaut ouvert et frontal contre l'Etat capitaliste. La destruction de l’Etat bourgeois implique nécessairement la destruction des syndicats.

Le caractère anti-prolétarien des anciens syndicats ne leur est pas conféré par leur mode d'organisation propre, par profession ou branche industrielle, m par l'existence de "mauvais chefs", mais bien par l'impossibilité, dans le renvoi de actuelle, de maintenir en vie des organes permanents de défense véritable des intérêts économiques du prolétariat. Par conséquent, le caractère capitaliste de ces organes s'étend à toutes les "nouvelles" organisations qui se donnent des fonctions similaires et ceci quel que soient leur modèle organisatif et les intentions qu’elles proclament. Il en est ainsi des "syndicats révolutionnaires" ou des "shop stewards"' comme de 1’ensemble des organes (comités ou noyaux ouvriers, commissions ouvrières) qui peuvent subsister à l'issue d'une lutte, même opposée aux syndicats, et qui tentent de reconstituer un "pôle authentique" de défense des intérêts immédiats des travailleurs. Sur cette base, ces organisations ne peuvent pas échapper à 1'engrenage de l'intégration effective dans l'appareil d' tes Etat bourgeois, même à tire d'organes non officiels ou illégaux.

Toutes les politiques "d'utilisation", de "rénovation" ou de "reconquête" d'organisations à caractère syndical, en ce qu'elles conduisent à revigorer des institutions capitalistes souvent déjà désertées par les travailleurs, sont foncièrement favorables à la survie du capitalisme. Apres plus d’un demi-siècle d'expérience jamais démentie du rôle anti-ouvrier de ces organisations, les courants qui préconisent encore de telles politiques se trouvent sur le terrain de la contre-révolution.

VII - LA MYSTIFICATION PARLEMENTAIRE ET ELECTORALE.

Dans la période d'apogée du système capitaliste, le parlement constituait la forme la plus appropriée de l'organisation de la vie politique de la bourgeoisie. Institution spécifiquement bourgeoise, il n'a donc jamais été un terrain de prédilection pour l'action de la classe ouvrière et le fait pour celle-ci de participer à ses activités ou aux campagnes électorales recelait des dangers très importants que les révolutionnaires du siècle dernier n'ont jamais manqué de dénoncer. Cependant, dans une période où la Révolution n'était pas à l'ordre du jour et où le prolétariat pouvait arracher des réformes à son avantage à l'intérieur du système, une telle participation lui permettait à la fois de faire pression en faveur de ces réformes, d' utiliser les campagnes électorales comme moyen de propagande et d'agitation autour du programme prolétarien et d’employer le Parlement comme tribune de dénonciation de l'ignominie de la politique bourgeoise . C'est pour cela que la lutte pour le suffrage universel a constitué, tout au long du 19ème siècle, dans un grand nombre de pays, une des occasions majeures de mobilisation du prolétariat.

Avec l'entrée du système dans sa phase de décadence, le Parlement cesse d'être un organe de réformes. Comme le dit l’Internationale Communiste (2°Congrès) : "le centre de gravité de la vie politique est sorti complètement et définitivement du Parlement". La seule fonction qu'il puisse assumer, et qui explique son maintien en vie, est "une fonction de mystification. Dès lors, prend fin toute possibilité, pour le prolétariat de l'utiliser de quelque façon que ce soit. En effet, il ne peut conquérir des réformes devenues impossibles à travers un organe qui a perdu toute fonction politique effective» A l'heure où sa tâche fondamentale réside dans la destruction de l'ensemble des institutions étatiques bourgeoises et donc du Parlement, où il se doit d'établir sa propre dictature sur les ruines du suffrage universel et autres vestiges de la société bourgeoise, sa participation aux institutions parlementaires et électorales aboutit, quelles que soient les intentions affirmées par ceux qui la préconisent, à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes .

La participation électorale et parlementaire ne comporte actuellement aucun des avantages qu'elle pouvait avoir au siècle dernier. Par contre, elle cumule tous les inconvénients et dangers, et principalement celui de maintenir vivaces les illusions sur la possibilité d'un "passage pacifique ou progressif au socialisme" à travers la conquête d'une majorité parlementaire par les partis dits "ouvriers",

La politique de "destruction de l'intérieur" du Parlement à laquelle seraient sensés participer les élus "révolutionnaires" s'est révélée, de façon catégorique, n'aboutir qu'à la corruption des organisations politiques qui l'ont pratiquée et à leur absorption par le capitalisme.

Enfin, l'utilisation des élections et des parlements comme instruments d'agitation et de propagande, dans la mesure où elle est essentiellement affaire de spécialistes, où elle privilégie le jeu des partis politiques au détriment de l'activité propre des masses, tendra préserver les schémas politiques de la société bourgeoise et à encourager la passivité des travailleurs. Si un tel inconvénient était acceptable quand le Révolution n'était pas immédiatement possible, il devient une entrave décisive à l'heure où la seule tâche qui soit historiquement à l'ordre du jour pour le prolétariat est justement celle du renversement du vieil ordre social et l'instauration de la société communiste qui exigent la participation active et consciente de l'ensemble de la classe.

Si, à l'origine, les tactiques de "parlementarisme révolutionnaire" étaient, avant tout, la manifestation du poids du passé au sein de la classe et de ses organisations, elles, se sont; avérées, après une pratique aux résultats désastreux pour la classe, une politique foncièrement contre-révolutionnaire. Les courants qui la préconisent, au même titre que ceux qui présentent le Parlement comme instrument de la transformation socialiste, de la société, se situent aujourd'hui, de façon irréversible dans le camp de la bourgeoisie»

IX - LE FRONTISME, STRATEGIE DE DEVOTEMENT DU PROLETARIAT

Dans la décadence capitaliste, quand seule la Révolution Prolétarienne constitue un pas en avant de l'Histoire, il ne peut exister aucune tâche commune, même momentanée, entre la classe révolutionnaire et une quelconque fraction de la classe dominante, aussi "progressiste", "démocratique" ou "populaire" qu' elle puisse se prétendre. Contrairement à la phase ascendante du capitalisme, sa période de décadence ne permet effectivement à aucune fraction de la bourgeoisie de jouer un rôle progressiste. En particulier, la démocratie bourgeoise qui, contre les vestiges des structures héritées de la féodalité, constituait, au siècle dernier, une forme politique progressive, a perdu, à l'heure de la décadence, tout contenu politique réel. Elle ne subsiste que comme paravent trompeur au renforcement du totalitarisme étatique et les fractions de la bourgeoisie qui s'en réclament sont aussi réactionnaires que toutes.les autres, De fait, depuis la première guerre mondiale, la "démocratie" s'est révélée comme un des pires opiums pour le prolétariat. C'est en son nom, qu'après cette guerre, a été écrasée la révolution dans plusieurs pays d'Europe, c'est en son nom et contre le "fascisme", qu'ont été mobilisés des dizaines de millions de prolétaires dans la seconde guerre impérialiste. C'est encore en son nom, qu'aujourd'hui, le capital tente de dévoyer les luttes prolétariennes dans les alliances "contre le fascisme", "contre la réaction", "contre la répression", "contre le totalitarisme", etc. coproduit spécifique d'une période où le prolétariat a déjà été écrasé, le fascisme n'est absolument pas à l'ordre du jour à l’heure actuelle et toute propagande sur le "danger fasciste" est parfaitement mystificatrice. D'autre part, il ne détient pas le monopole de la répression, et si les courants politiques démocratiques ou de gauche l'identifient avec celle-ci, c'est qu'ils tentent de masquer qu'ils sont eux-mêmes des utilisateurs décidés de cette même répression a tel point que c'est à eux que revient l'essentiel de l'écrasement des mouvements révolutionnaires de la classe.

Au même titre que les "fronts populaires" et "antifascistes", les tactiques de "front unique" se sont révélées de redoutables moyens de détournement de la lutte prolétarienne. Ces tactiques, qui commandent aux organisations révolutionnaires de proposer des alliances aux partis dits "ouvriers" afin de les "mettre au pied du mur" et de les démasquer, ne reviennent, en fin de compte, qu'à maintenir des illusions sur la véritable nature bourgeoise de ces partis et à retarder la rupture des ouvriers avec eux,

L’"autonomie" du prolétariat face à toutes les autres classes de la société est la condition première de l'épanouissement de sa lutte vers le but révolutionnaire. Toutes les alliances, et particulièrement celles avec des fractions de la bourgeoisie, ne peuvent aboutir qu'à son désarmement devant son ennemi en lui faisant abandonner le seul terrain où il puisse tremper ses forces : son terrain de classe. Tout courant politique qui tente de lui faire quitter ce terrain appartient au camp, de la bourgeoisie.

X - LE MYTHE CONTRE-REVOLUTLONNAIRE DE LA " LIBERATION NATIONALE"

La libération nationale et la constitution de nouvelles nations n'a jamais été une tâche propre du prolétariat, Si, au siècle dernier, les révolutionnaires ont été amenés à appuyer de telles politiques, ce n'est donc.pas avec des illusions sur leur caractère exclusivement bourgeois ni au nom du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes". Un tel appui reposait sur le fait que, dans la phase ascendante du capitalisme, la nation représentait le cadre approprié au développement du capitalisme et toute nouvelle édification de ce cadre, en éliminant les vestiges contraignants des rapports sociaux précapitalistes, constituait un pas en avant dans le sens d' une croissance des forces productives au niveau mondial et donc dans le sens de la maturation des conditions matériel les du socialisme.

Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, et au même titre que l'ensemble des rapports de production capitalistes, la nation devient un cadre trop étroit pour le développement des forces productives. Aujourd'hui, la constitution juridique d’un nouveau pays ne permet aucun réel pas en avant dans un tel développement que les pays les plus anciens et les plus puissants sont eux-mêmes incapables d'assumer. Dans un monde désormais divisé et partagé entre blocs impérialistes, toute lutte de "libération nationale", loin de constituer un quelconque mouvement progressif, se résume en fait à un moment de l'affrontement constant entre bloc rivaux dans lesquels les prolétaires: et paysans enrôlés, volontairement ou de force, ne participent que comme chair à canon,

De telles luttes "n'affaiblissent" aucunement 1'Impérialisme puisqu'elles ne remettent pas en cause sa base : les rapports de production capitalistes. Si elles affaiblissent un bloc impérialiste c'est pour mieux en renforcer un autre et, la nation ainsi constitué devient elle-même impérialiste puisqu'à l’heure de la décadence, aucun pays, grand ou petit, ne peut s'épargner une telle politique.

Si, dans le monde actuel, une "libération nationale réussie" n'a d'autre signification que le changement de puissance de tutelle pour le pays concerné, elle se traduit la plupart du temps, pour les travailleurs, en particulier dans les nouveaux pays "socialistes", par une intensification, une systématisation, une militarisation de l'exploitation par le capital étatisé qui, manifestation de la barbarie actuelle du système, transforme la nation "libérée" en véritable camp de concentration. Loin d'être, comme le prétendent certains, un tremplin pour la lutte de classe du prolétariat du tiers-monde, ces luttes, par les mystifications "patriotiques" qu'elles colportent et l'embrigadement derrière le capital national qu'elles impliquent, agissent toujours comme frein et dévoiement de la lutte prolétarienne souvent acharnée dans ces pays. L’histoire a amplement montré depuis plus d'un demi-siècle et contrairement aux affirmations de l'Internationale Communiste, que les luttes de "libération nationale" n'impulsent pas plus le combat de classe des prolétaires des pays avancés que celui des prolétaires des pays sous-développés. Les uns comme les autres n'ont rien à attendre de ces luttes ni aucun "camp à choisir". Dans ces affrontements le "seul" mot d'ordre des révolutionnaires ne peut être, contre la version moderne de la "défense nationale" que représente "l'indépendance nationale" que celui qui fut déjà adopté par eux dans la première guerre mondiale : "défaitisme révolutionnaire : transformation de la guerre impérialiste en guerre civile". Toute position de "soutien inconditionnel" ou "critique" à ces luttes est aussi criminelle que celle des "social-chauvins" de la première guerre mondiale et donc parfaitement incompatible avec une activité communiste.

XI - L’AUTOGESTION AUTO-EXPLOITATION DU PROLETARIAT

Si la nation est devenue un cadre trop étroit pour les forces productives actuelles, ceci est encore plus vrai pour 1' entreprise qui n'a jamais connu d'autonomie véritable par rapport aux lois générales du capitalisme et dont la dépendance par rapport à celles-ci et à l'Etat ne peut aller qu'en s'accentuant dans la décadence capitaliste. C'est pour cela que "l'autogestion", c'est-à-dire la gestion des entreprises par les ouvriers au sein d'une société qui reste capitaliste, si elle était déjà une utopie petite-bourgeoise au siècle dernier quand elle était préconisée par les courants proudhoniens, est aujourd'hui une pure mystification capitaliste.

— arme économique du capital, elle a pour finalité de faire accepter par les travailleurs le poids des difficultés des entreprises frappées par la crise en leur faisant organiser les modalités de leur propre exploitation,,

— arme politique de la contre-révolution, elle a pour fonction :

- de diviser la classe ouvrière en l'enfermant et l'isolant usine par usine, quartier par quartier, secteur par secteur ;

- d'attacher les travailleurs aux préoccupations de l'économie capitaliste qu'ils ont au contraire pour tâche de détruire ;

- de détourner le prolétariat de la première tâche qui conditionne son émancipation ; la destruction de 1'appareil politique du capital et l'instauration de sa propre dictature au niveau mondial.

C'est effectivement à ce seul niveau que le prolétariat pourra .prendre en charge la gestion de la production, mais alors, il ne le fera pas dans le cadre des lois capitalistes mais en détruisant celles-ci.

Tous les courants politiques qui, même au nom de "1'expérience, prolétarienne" ou de "l'établissement" de nouveaux rapports entre travailleurs", défendent 1' autogestion, se font en fait les défenseurs objectifs des rapports de production capitalistes.

XII - LES LUTTES "PARCELLAIRES", IMPASSE RE ACTIONNAIRE.

La décadence du capitalisme a accentué la. Décomposition de toutes ses valeurs morales et "une dégradation profonde de tous les rapports humains9

Cependant, s'il est vrai.que la Révolution Prolétarienne engendrera de nouveaux rapports dans tous les domaines de la vie, il est erroné de croire que l'on peut y contribuer en organisant des luttes spécifiques sur des problèmes parcellaires tels le racisme, la condition féminine, la pollution, la sexualité et autres aspects de la vie quotidienne.

La lutte contre les fondements économiques du système contient la lutte contre les aspects superstructures de la société capitaliste, mais la réciproque est fausse.

Par leur contenu même, les luttes "parcellaires", loin de renforcer la nécessaire autonomie de la classe ouvrière, tendent au contraire à la diluer dans la confusion de catégories particulières ou invertébrées (races, sexes, jeunes, etc.) totalement impuissantes devant 1'Histoire. C’est pourquoi elles constituent un authentique instrument de la contre-révolution que les gouvernements bourgeois ont appris à utiliser efficacement.

XIII - LA NATURE CONTRE-REVOLUTIONNAIRE DES PARTIS "OUVRIERS"

L'ensemble des partis ou organisations qui aujourd'hui défendent, même conditionnellement ou de façon critique, certains Etats ou certaines fractions de la bourgeoisie contre d'autres, que ce soit -au nom du "socialisme", "de la démocratie, de l’antifascisme, de "l’indépendance nationale", du "front unique" ou du "moindre mal", qui participent, de quelque façon que ce soit, au jeu bourgeois, des élections, à l'activité anti ouvrière du syndicalisme ou aux mystifications autogestionnaires, sont des agents du capitale. Il en est ainsi, en particulier des partis "socialistes" et "communistes".

Les premiers ont perdu toute substance; prolétarienne en s'engageant dans la "défense nationale" au cours de la première guerre mondiale et se sont illustrés après celle-ci comme bourreaux du prolétariat révolutionnaire.

Les seconds sont, à leur tour, passés dans le camp du capital, en reniant l'internationalisme qui avait justement été à l'origine de leur rupture avec les partis socialistes, A travers, "le socialisme en un seul pays" d'abord et qui marque ce passage définitif à l'ennemi de classe puis la participation aux efforts d'armement de leur bourgeoisie, aux "fronts populaires", à la "résistance" durant la seconde guerre mondiale et à la "reconstruction nationale" après, celle-ci y ces partis se sont confirmes de plus en plus comme de fidèle serviteurs du capital national, et comme la pure incarnation de la contre-révolution.

L'ensemble des courants maoïstes, trotskistes ou anarchistes qui, soit sont directement issus de ces partis bourgeois, soit défendent un certain nombre de leurs, positions (défense des pays dits "socialistes" et alliances "antifascistes"…) appartiennent au même camp qu’eux : celui du capital. Le fait qu'ils aient moins d'influence ou qu'ils utilisent un langage plus radical, n’enlève rien au fond bourgeois de leur programme mais en fait d'utiles rabatteurs ou suppléants de ces partis.

XIV - LA PREMIERE GRANDE VAGUE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT MONDIAL

En ponctuant l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, la première guerre mondiale indique que l.es conditions objectives de la révolution prolétarienne sont mûres.

La vague révolutionnaire qui, en réponse à la guerre et à ses séquelles, surgit, et, se répand en. Russie et; en Europe, marque de son empreinte les deux Amériques et se répercute comme un écho jusqu’en Chine, constitue donc la première tentative du prolétariat mondial d’accomplir sa tâche historique de destruction du capitalisme. Au plus fort de sa lutte entre 1917 et 1923, le prolétariat se saisit du pouvoir en Russie, se lance-dans des insurrections de masses en Allemagne et secoue, jusque dans ses fondements l'Italie, la. Hongrie et l'Autriche. Bien que moins puissamment, il ne s’en manifeste pas moins et de façon acharnée, dans le reste du monde, comme par exemple en Espagne, en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Finalement, l'échec tragique de cette vague révolutionnaire est ponctuée, en 1927, par l'écrasement de l'insurrection prolétarienne en Chine, à Shanghai et à. Canton, qui vient conclure une longue série de combats et de défaites de la classe au niveau international. C’est pour cela que la Révolution d'Octobre 17 en Russie ne peut se comprendre que comme une des manifestations de cet immense mouvement de la classe, et non, comme une "révolution bourgeoise", "capitaliste d'Etat", "double", ou encore "permanente", imposant au prolétariat l’accomplissement de tâches "démocratiques" à la place d'une bourgeoisie incapable de les assumer.

C'est également à l'intérieur de cette vague révolutionnaire que s'inscrit la création, en 1919, de la Troisième Internationale (Internationale .Communiste) qui rompt organisâtionnellement et politiquement avec les partis de la Seconde dont la participation à la Guerre impérialiste a signé le passage dans le camp de la bourgeoisie. Le parti bolchevik, partie intégrante de la Gauche Révolutionnaire qui s'est dégagée de la 2° Internationale, par ses positions politiques, claires condensées dans les mots d'ordre "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile !" "Destruction de l'Etat bourgeois!" et '"Tout le Pouvoir aux Soviets !" ainsi que par sa participation décisive à: la création de la Troisième Internationale, apporte une contribution fondamentale au processus révolutionnaire et constitue, à ce moment, une authentique

Toutefois, si la dégénérescence tant de la révolution en Russie que de la 3ème Internationale a été essentiellement la conséquence de l'écrasement des tentatives révolutionnaires dans d’autres pays et de 1'épuisement général de la vague révolutionnaire, il faut également prendre considération le rôle joué parle parti Bolchevik, parce que pièce maîtresse de l'Internationale Communiste du fait de la faiblesse des autres partis, dans ce processus de dégénérescence et dans les échecs internationaux du prolétariat. Avec, pour exemples, l’écrasement du soulèvement de Kronstadt, la mise en avant contre la gauche de la 3ème Internationale, des politiques de "conquête des syndicats", de "parlementarisme" révolutionnaire" et de "front unique", son influence et sa responsabilité dans la liquidation de la vague révolutionnaire ont été à la mesure de celles qu'il avait assumées dans le développement de cette vague.

En Russie même la contre-révolution ne venait pas seulement "de l'extérieur" mais aussi "de l'intérieur" et en particulier des structures de l'Etat mises en place par le Parti Bolchevik devenu parti étatique. Ce qui, pendant Octobre 1917, ne constituait que des erreurs graves mais s'expliquant aussi bien par l'immaturité du prolétariat en Russie que par celle du mouvement ouvrier mondial face au changement de période, devait, dès lors, servir de paravent et justification idéologique de la contre-révolution, et agir comme facteur emportant de celle-ci. Cependant, le déclin de la vague révolutionnaire du premier après-guerre comme de la révolution en Russie, la dégénérescence de la 3° Internationale comme du parti bolchevick et le rôle contre-révolutionnaire, finalement joué pair ce dernier à partie d'un certain moment, ne peuvent être compris qu'en considérant cette vague révolutionnaire et la 3° Internationale, y induis leur composante en Russie; comme d'authentiques manifestations du mouvement prolétarien, toute autre interprétation constituant un facteur considérable de confusion et interdisant aux courants qui la défendent un réel accomplissement de tâches révolutionnaires.

Même si, et d’autant plus qu'il ne subsiste aucun "acquis matériel" de ces expériences de la classe, ce n'est qu'à partir de cette compréhension de leur nature qu'on peut et doit dégager leurs acquis théoriques réels, d'une importance considérable. En particulier, seul exemple historique de prise de pouvoir politique par le prolétariat (hormis la tentative éphémère et désespérée de la Commune en 1871 et les expériences avortées de Bavière et de Hongrie en 1919), la Révolution d'Octobre 17 a apporté des enseignements précieux dans la compréhension de deux problèmes cruciaux de la lutte prolétarienne : le contenu de la Révolution et la nature de l'Organisation des révolutionnaires.

XV -LA DICTATURE DU PROLETARIAT

La prise du pouvoir politique par le prolétariat à l’échelle mondiale, condition préliminaire et première étape de la transformation révolutionnaire de la société capitaliste, signifie, en premier lieu, la destruction de fond en comble de l^FP5£Giï^d^Êtat_boûrgêôïs7

En effet, comme c'est sur celui-ci que la bourgeoisie assoit la perpétuation de sa domination sur la société, de ses privilèges, de l'exploitation des autres classes et,: particulièrement de la classe ouvrière, cet organe est nécessairement adapté à cette fonction.et ne peut convenir à cette dernière classe qui n'a aucune privilège ni exploitation à préserver. En d'autres termes, il n'existe pas de "voie pacifique vers le "socialisme" : à la violence de classe minoritaire et exploiteuse exercée ouvertement ou hypocritement, mais de façon de plus en plus systématique par la bourgeoisie, le prolétariat ne peut qu'opposer sa propre violence révolutionnaire de classe.

Levier de la transformation économique de la société, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire l'exercice exclusif du pouvoir, politique par celui-ci, aura pour tâche fondamentale d'exproprierez classe exploiteuse en socialisant ses moyens de production et d’étendre progressivement au secteur socialisé à l'ensemble des activités productives. Fort de son pouvoir politique, le prolétariat devra s'attaquer à l'économie politique bourgeoise en menant une politique économique dans le sens de l'abolition du salariat et de la production marchande, dans celui de la satisfaction des besoins de l'Humanité.

Pendant cette période de transition du capitalisme au Communisme, il subsiste des classes et couches sociales non-exploiteuses autres que le prolétariat et qui assoient leur existence sur le secteur non socialisé de l'économie. De ce fait, la lutte de classe se maintien comme manifestation d'intérêts économiques contradictoires au sein de la société. Celle-ci fait donc surgir un Etat destiné à empêcher que ces conflits ne conduisent à son déchirement. Mais avec la disparition progressive de ces classes sociales par l'intégration de leurs membres dans le secteur socialisé, donc avec l'abolition de toute classe sociale, l’Etat lui-même sera appelé à disparaître.

La forme revêtue par la dictature du prolétariat sera celle des Conseils Ouvriers, assemblées unitaires et centralisées à l'échelle de la classe, avec délégués élus et révocables, permettant l'exercice effectif, collectif et indivisible du pouvoir par l'ensemble de celle-ci. Ces conseils devront avoir le monopole du contrôlé des armes comme garant du pouvoir politique exclusif de la classe ouvrière.

C'est la classe ouvrière dans son ensemble qui seule peut exercer le pouvoir dans le sens de la transformation communiste de la société, contrairement aux autres classes révolutionnaires du passé, elle ne peut donc déléguer son pouvoir à une quelconque institution ou minorité y compris là minorité des révolutionnaires elle-même. Ceux-ci agissent au sein des Conseils, mais leur organisation ne peut se substituer à l'organisation unitaire de la classe dans l'accomplissement de la tâche historique de celle-ci.

De même, l'expérience de la révolution russe a fait apparaître la complexité et .la-gravité du problème posé par les rapports entre la classe et l'Etat de la période de transition. Dans la période qui vient, le prolétariat et les révolutionnaires ne pourront pas esquiver ce problème, mais se devront d'y consacrer tous les efforts nécessaires pour le résoudre.

La dictature du prolétariat implique l'absolue soustraction de celui-ci à toute soumission, en tant que classe, à des forces extérieures ainsi qu'à tout établissement de rapports de violence en son sein. Dans 1a période de transition, le prolétariat est la seule classe révolutionnaire de la société. Sa conscience et sa cohésion, ainsi que son action autonome, sont les garanties essentielles de l'issue communiste de sa dictature.

XVI - L'ORGANISATION DES REVOLUTIONNAIRES,

a— Organisation et conscience de.la classe

Toute classe luttant contre l'ordre social de son époque, ne peut le faire efficacement qu’en donnant à sa lutte une forme organisée et consciente. Ceci était déjà valable, quel que puisse être le degré d'imperfection et d'aliénation de leurs formes d'organisation et de conscience, pour les couches comme la paysannerie ou celle des esclaves qui ne portaient pas en elles le devenir socialo Mais cette nécessité s’applique encore plus aux classes historiques porteuses des nouveaux rapports de production rendus nécessaires par l'évolution de la société. Le prolétariat est, parmi celles-ci, la seule classe qui ne dispose, dans l'ancienne société d'aucun pouvoir économique, ne prélude à sa future domination. De ce fait, l’organisation et la conscience sont des facteurs encore bien plus décisifs de sa lutte,,

La forme d'organisation que se donne la classe dans sa lutte révolutionnaire et pour l'exercice de son pouvoir politique est celle des Conseils Ouvriers. Mais si c'est l'en semble de la classe qui est le sujet de la Révolution et qui se regroupe donc dans ces organes au moment de celle-ci, cela n’en signifie pas pour autant que le processus de sa prise de conscience soit simultané et homogène.

La conscience de la classe se forge à travers ses luttes, elle se fraye un chemin difficile à travers ses succès et ses défaites. Elle doit faire face aux divisions et aux différences catégorielles ou nationales qui constituent le cadre "naturel" de la société que le capitalisme a intérêt à maintenir au sein de la classe.

b — Les révolutionnaires et leur fonction

Les révolutionnaires sont les éléments de la classe qui, à travers ce Processus hétérogène, se hissent les premiers à une "intelligence nette des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien" (Manifeste Communiste) et, comme dans la société capitaliste, "les idées dominantes sont les idées de la classe dominante", ils constituent forcement une minorité de la classe.

Sécrétion de la classe, manifestation du processus de sa prise de conscience, les révolutionnaires ne peuvent exister comme tels qu'en s'organisant et devenant accomplir cette tâche et de façon indissociable, l'organisation des révolutionnaires :

- participe à toutes les luttes de la classe dans lesquelles ses membres se distinguent comme les éléments les plus déterminés et combatifs.

- y intervient en mettant toujours au premier plan les intérêts généraux de la classe et les buts finaux du mouvement.

- pour cette intervention, et comme partie intégrante de celle-ci, elle se consacre de façon permanente au travail de réflexion et d'élaboration théorique, travail qui seul permet que son activité générale s'appuie sur toute l'expérience passée de.la classe et sur ses perspectives d'avenir ainsi dégagées.

c — Les rapports entre la classe et l'organisation des révolutionnaires.

Si l'organisation générale de la classe et l'organisation des révolutionnaires participent d'un même mouvement, ce n’en sont pas moins deux choses distinctes.

La première, l'organisation des Conseils, regroupe1' ensemble de la classe : le seul critère d'appartenances est d’être un travailleur.

La seconde, par contre, ne regroupe que des éléments révolutionnaires de la classe. Le critère d'appartenance est, non plus sociologique, mais politique : l'accord sur le programme et l'engagement de le défendre. En ce sens, peuvent faire partie de l'avant-garde de la classe des individus qui n'en font pas partie sociologiquement mais qui, rompant avec leur classe d'origine, font leurs les intérêts historiques du prolétariat.

Cependant, si la classe et l'organisation de son avant-garde sont deux choses bien distinctes, elles ne sont pas pour cela séparées, extérieures l’une à l’autre ou même opposées comme le prétendent d'une part les courants "léninistes" et, d'autre part, les courants conseillistes-ouvriéristes.

Ce que ces deux conceptions veulent ignorer, c'est que, loin de s'affronter, ou de s'opposer, ces deux éléments -la classe et les révolutionnaires- sont en fait complémentaires dans un rapport de tout et de partie du tout. Entre la première et les seconds, il ne peut jamais exister de rapports de force puisque "les communistes n'ont point d'intérêt qui les séparent du prolétariat en général" (Manifeste Communiste).