Revue Internationale no 59 - 4e trimestre 1989

- 2712 reads

Editorial : Chine, Pologne, Moyen-Orient, grèves en URSS et aux Etats-Unis

- 2705 reads

CONVULSIONS CAPITALISTES ET LUTTES OUVRIERES

En quelques mois, le monde a été le théâtre de toute une série d'événements particulièrement significatifs des enjeux réels de la période historique actuelle : les événements de Chine au printemps, les grèves ouvrières en URSS durant l'été, la situation au Moyen Orient, marquée par des faits d'apparence "pacifique" comme la nouvelle orientation de la politique de l'Iran, mais aussi par des événements sanglants et menaçants comme la destruction systématique de Beyrouth et les gesticulations belliqueuses de la flotte française au large du Liban. Enfin, le dernier événement qui ait fait la "une" des journaux, la constitution en Pologne, pour la première fois dans un pays à régime stalinien, d'un gouvernement dirigé par une formation politique qui n'est ni le parti "communiste", ni même une de ses marionnettes (comme le "parti paysan" où autres), rend compte de la situation inédite dans laquelle se trouvent ces pays.

Pour les commentateurs bourgeois, ces différents événements trouvent en général une explication spécifique, sans lien aucun avec celle des autres. Et quand ils s'emploient à dégager ce qui les relie entre eux, à établir un cadre général dans lequel ils s'insèrent, c'est pour les mettre au service des campagnes démocratiques qui se déchaînent à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'on peut lire et entendre que :

- "les convulsions qui ont secoué la Chine sont liées au problème de la succession du vieillard autocrate Deng Xiaoping" ;

- "les grèves des ouvriers en URSS s'expliquent par les difficultés économiques spécifiques auxquelles ils se confrontent" ;

- "le nouveau cours de la politique iranienne est la conséquence de la disparition du fou paranoïaque Khomeiny" ;

- "les affrontements sanglants du Liban et l'expédition militaire française ont pour cause les appétits excessifs de Assad, le "Bismarck" du Moyen Orient" ;

- "on ne peut comprendre la situation actuelle en Pologne qu'en partant des spécificités de ce pays"...

"Mais tous ces événements ont un point commun : ils participent de la lutte universelle entre la "Démocratie" et le totalitarisme", entre les défenseurs des "Droits de l'Homme" et ceux qui les bafouent."

Face à la vision du monde des bourgeois qui ne dépasse pas le bout de leur nez et surtout face aux mensonges qu'ils répètent à satiété en espérant que les prolétaires en feront leur vérité, c'est le rôle des révolutionnaires de mettre en avant les véritables enjeux que les événements récents traduisent, de dégager le cadre réel dans lequel ils se situent.

A la racine de la situation internationale actuelle se trouve l'effondrement irréversible des bases matérielles de l'ensemble de la société, la crise mondiale insurmontable de l'économie capitaliste. La bourgeoisie a eu beau saluer ces deux dernières années comme celles de la "reprise" et même de la "sortie de la crise", elle a bien pu s'extasier sur les taux de croissance "d'un niveau inconnu depuis les années 60", elle ne peut rien contre des faits qui restent toujours aussi têtus : les "performances" récentes de l'économie mondiale (en fait de l'économie des pays les plus avancés) ont été payées par une nouvelle fuite en avant dans l'endettement généralisé qui augure de futures convulsions encore plus dramatiques et brutales que les précédentes ([1] [1]). Et, déjà, le retour d'une inflation galopante dans la plupart des pays et notamment dans la Grande Bretagne de Madame Thatcher, modèle de "vertu économique" commence à semer l'inquiétude... Toutes les déclarations euphoriques de la bourgeoisie n'auront pas plus d'effet que les incantations des hommes préhistoriques pour faire pleuvoir : le capitalisme est dans une impasse. Depuis qu'il est entré dans sa période de décadence au début du siècle, la seule perspective qu'il sache offrir à l'humanité, dans une telle situation de crise ouverte, est celle d'une fuite en avant dans la guerre dont l'aboutissement est la guerre impérialiste généralisée.

LIBAN ET IRAN : LA GUERRE HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN...

C'est bien ce que viennent confirmer les derniers événements du Liban. Ce pays, qui autrefois était appelé la "Suisse du Moyen Orient", n'a pas connu de répit depuis plus de 15 ans. Sa capitale, qui a bénéficié de la sollicitude de nombreux "libérateurs" et "protecteurs" (Syriens, Israéliens, Américains, Français, Anglais, Italiens...) est en passe d'être rayée de la carte. Véritable Carthage des temps modernes, elle fait l'objet aujourd'hui d'une destruction systématique, méticuleuse, qui, au moyen de centaines de milliers d'obus par semaine, la transforme en un champ de ruines et condamne ses habitants rescapés à vivre comme des rats. Contrairement au passé, ce ne sont plus à l'heure actuelle les deux grandes puissances qui 's'y affrontent : l'URSS qui, pendant un temps, s'était trouvée derrière la Syrie, a dû ravaler ses ambitions face au déploiement de force du bloc occidental de 1982. Cependant, dans le monde actuel, les antagonismes entre les deux blocs impérialistes, s'ils déterminent, en dernière instance, la physionomie générale des affrontements guerriers, ne sont pas les seuls à occuper le terrain militaire. Avec l'aggravation catastrophique de la crise capitaliste, les revendications particulières des petites puissances tendent à s'exacerber, surtout lorsqu'elles constatent qu'elles sont les victimes d'un marché de dupes, comme c'est le cas de la Syrie aujourd'hui. Après 83, ce pays avait échangé, avec le bloc américain, son retrait de l'alliance avec l'URSS contre une partie du Liban. Il s'était même converti en "gendarme" de sa zone d'occupation contre l'OLP et les groupuscules pro-iraniens. Mais en 88, estimant qu'il n'avait plus à craindre le retour dans la région d'un bloc russe de plus en plus pris à la gorge, le bloc américain a décidé qu'il n'avait plus besoin de respecter les clauses du marché. En téléguidant l'offensive du général chrétien Aoun, il a entrepris de faire revenir la Syrie à l'intérieur de ses frontières, ou au moins de réduire ses prétentions, afin de confier le contrôle du Liban à des alliés plus fiables, les milices chrétiennes et Israël, tout en mettant au pas les milices musulmanes. Le résultat en est ce massacre dont les populations civiles des deux côtés sont les premières victimes. Et dans cette affaire, on assiste une nouvelle fois à un judicieux partage des tâches entre les différents pays du bloc occidental : les Etats-Unis feignant de ne pas prendre parti entre les deux camps belligérants afin de ramasser la mise quand la situation sera mûre, alors que la France s'implique directement sur le terrain en envoyant un porte-avions et 6 autres navires de guerre dont personne n'arrive à croire, même en faisant beaucoup d'efforts, qu'ils sont investis d'une "mission humanitaire , comme le raconte Mitterrand. Au Liban, comme partout ailleurs, les croisades sur les "droits de l'homme" et la "liberté" ne sont que le cache-sexe des calculs impérialistes les plus sordides.

Le Liban constitue à l'heure actuelle un concentré de la barbarie dont est capable le capitalisme moribond. Il fait la preuve que toutes les paroles de paix qui ont été prononcées depuis un an ne sont que... des paroles. Même si un certain nombre de conflits ont été mis en sourdine ces derniers temps, il n'existe pour le monde aucune perspective de paix réelle. Bien au contraire.

C'est de cette façon que nous devons comprendre l'évolution récente de la situation en Iran. La nouvelle orientation du gouvernement de ce pays, qui désormais est prêt à coopérer avec le "Grand Satan" américain, n'a pas pour cause fondamentale la disparition de Khomeiny. Elle résulte essentiellement de la formidable pression que ce même "Grand Satan" a exercée pendant des années, en compagnie de la totalité de ses alliés les plus proches, pour remettre au pas ce pays après qu'il ait tenté de se soustraire au contrôle du bloc américain. Il y a deux ans à peine, celui-ci, en envoyant dans le Golfe persique la plus formidable armada qu'on ai vue depuis la seconde guerre mondiale, tout en intensifiant son soutien à l'Irak en guerre avec l'Iran depuis 8 ans, avait clairement signifié à ce dernier que "les choses avaient assez duré". Le résultat ne s'était pas fait attendre bien longtemps : l'an dernier, l'Iran acceptait de signer un armistice avec l'Irak et d'entamer des négociations de paix avec ce pays. C'était un premier succès de l'offensive du bloc occidental, mais jugé encore insuffisant par ce dernier. Il fallait en plus que la direction du pays passe aux mains de forces politiques capables de comprendre où se trouvait son "véritable intérêt" et de museler les cliques religieuses fanatiques et complètement archaïques qui l'avaient conduit dans cette situation. Les déclarations "Rushdicides" de l'hiver dernier traduisaient une dernière tentative de ces cliques, regroupées autour de Khomeiny, pour reprendre le contrôle d'une situation qui tendait à leur échapper, mais la mort du descendant du Prophète a sonné le glas de leurs ambitions. En fait, celui-ci constituait, par l'autorité qu'il conservait encore, le dernier verrou bloquant l'évolution de la situation, comme le cas s'était déjà présenté en Espagne, au début des années 70, où la survie de Franco était le dernier obstacle à un processus de "démocratisation" ardemment souhaité par la bourgeoisie nationale et par celle du bloc américain. La rapidité avec laquelle évolue aujourd'hui la situation politique en Iran, où le nouveau président Rafsandjani s'est entouré d'un gouvernement de "techniciens" excluant tous les anciens "politiques" (à part lui), fait la preuve que la situation était "mûre" depuis longtemps, que les forces sérieuses de la bourgeoisie nationale étaient pressées d'en finir avec un régime dont le bilan se solde par la ruine totale de l'économie. Cette bourgeoisie risque vite de déchanter : au milieu de la catastrophe actuelle de l'économie mondiale, il n'y a aucune place pour le "rétablissement" d'un pays sous-développé, et de plus détruit et saigné par huit ans de guerre. En revanche, pour les grandes puissances du bloc occidental, le bilan est nettement plus positif : ce bloc a réussi à faire un nouveau pas dans le développement de sa stratégie d'encerclement de l'URSS, un pas qui vient s'ajouter à celui qu'il avait accompli en obtenant le retrait d'Afghanistan des troupes de ce pays. Cependant, la "Pax Americana" qui est en passe de se rétablir, au prix d'incroyables massacres, dans cette partie du monde n'augure nullement une "pacification" définitive. En refermant de plus en plus son étau sur l'URSS, le bloc occidental ne fait que reporter à un niveau supérieur les antagonismes insurmontables entre les deux blocs impérialistes.

Par ailleurs, les différents conflits du Moyen-Orient ont mis en relief une des caractéristiques générales de la période actuelle : la décomposition avancée, le véritable pourrissement sur pieds qui affecte aujourd'hui la société bourgeoise du fait de la perpétuation et de l'aggravation continuelle de la crise depuis plus de vingt ans. Plus encore que l'Iran, le Liban témoigne de ce phénomène, avec la loi de ses bandes armées rivales, avec l'éternisation d'une guerre qui n'a jamais été déclarée, avec les attentats terroristes quotidiens et avec ses "preneurs d'otages". Les guerres entre factions de la bourgeoisie n'ont jamais été des jeux de fillettes, mais cette classe s'était par le passé donné des règles pour "organiser" ses déchirements et ses massacres. Aujourd'hui, preuve de cette décomposition de l'ensemble de la société, même ces règles sont quotidiennement bafouées.

Mais la barbarie et la décomposition sociales actuelles ne se limitent pas aux guerres et aux moyens qu'elles emploient aujourd'hui. C'est dans ce cadre qu'il faut également comprendre les événements du printemps en Chine et ceux de l'été en Pologne.

CHINE ET POLOGNE : LES CONVULSIONS DES REGIMES STALINIENS

Ces deux séries d'événements, en apparence diamétralement opposés, révèlent une même situation de crise profonde, un même phénomène de décomposition qui affecte les régimes dits "communistes".

En Chine, la terreur qui s'est abattue sur le pays parle d'elle-même. Les massacres de juin, les arrestations en masse, les exécutions en série, la délation et l'intimidation quotidiennes rendent compte, non pas d'une quelconque force du régime, mais de son extrême fragilité, des convulsions qui menacent de le disloquer. De cette faiblesse nous avions eu une illustration flagrante lors de la venue de Gorbatchev à Pékin, le 15 mai, lorsque les manifestations étudiantes avaient, fait incroyable, contraint les autorités à chambouler complètement le programme de la visite de l'inventeur de la "Perestroïka". En fait, les déchirements au sein de l'appareil du parti, entre la clique des "conservateurs" et celle des "réformateurs" qui a utilisé les étudiants comme masse de manoeuvre, ne relevaient pas uniquement de la lutte pour la succession de Deng Xiaoping. Ils révélaient aussi, et fondamentalement, le niveau de la crise politique qui secoue cet appareil.

Les convulsions de ce type ne sont pas nouvelles dans ce pays. Par exemple, la prétendue "Révolution culturelle" avait correspondu à une période de troubles et d'affrontements sanglants. Cependant, durant une dizaine d'années, après l'élimination de la "bande des quatre" et sous la direction de Deng Xiaoping, la situation a donné l'impression de s'être quelque peu stabilisée. En particulier, l'ouverture vers l'Occident et la "libéralisation" de l'économie chinoise avaient permis une petite modernisation de certains secteurs créant l’illusion d'un développement enfin "pacifique" de la Chine. Les convulsions qui ont secoué ce pays au printemps dernier sont venues mettre un terme à ces illusions. Derrière la façade de la "stabilité", les conflits s'étaient en réalité aiguisés au sein du parti entre les "conservateurs" qui estimaient qu'il y avait déjà trop de "libéralisation" et les réformateurs" qui considéraient qu'il fallait poursuivre le mouvement sur le plan économique et même l'élargir, éventuellement, au plan politique. Les deux derniers secrétaires généraux du parti, Hu Yaobang et Zhao Zyiang, étaient partisans de cette deuxième ligne. Le premier a été chassé de son poste en 86 après le lâchage de Deng Xiaoping, qui pourtant l'avait sacré. Le second, qui était le principal instigateur des manifestations étudiantes du printemps, sur lesquelles il comptait pour imposer sa ligne et sa clique, a connu le même sort après la terrible répression de juin. C'en était fini du mythe de la "démocratisation de la Chine" sous l'égide du nouveau "timonier" Deng. Ce fut d'ailleurs l'occasion, pour certains "spécialistes", de rappeler qu'en réalité, toute la carrière de cet individu s'était faite comme organisateur de la répression et en utilisant la plus grande brutalité contre ses adversaires. Ce qu'il est nécessaire de préciser, c'est que tous les dirigeants chinois ont fait ce type de carrière. La force brute, la terreur, la répression, les massacres, constituent la méthode de gouvernement presque exclusive d'un régime qui, sans de tels moyens, s'effondrerait au milieu de ses contradictions. Et lorsque, de temps en temps, un ancien boucher, un tortionnaire recyclé, embouche les trompettes de la "Démocratie", en faisant baver la petite bourgeoisie intellectuelle du pays et les bonnes âmes médiatiques du monde entier, ses fanfaronnades sont vite ravalées : soit il est assez intelligent (comme Deng Xiaoping) pour changer à temps de registre, soit il passe à la trappe.

En Chine, avec les événements du printemps et leur sinistre épilogue, c'est de façon évidente que s'est exprimée une nouvelle fois la situation de crise aiguë qui affecte le régime de ce pays. Mais ce type de situation n'est pas réservé à la Chine. Il ne résulte pas seulement de son arriération économique considérable. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Pologne démontre de façon claire que c'est l'ensemble des régimes de type stalinien qui subit aujourd'hui les rigueurs d'une telle crise.

Dans ce pays, la constitution d'un gouvernement dirigé par Solidarnosc, c'est-à-dire par une formation qui n'est ni le parti stalinien, ni même directement contrôlée par celui-ci (et qui se trouvait, il y a peu de temps encore, dans la clandestinité), ne constitue pas seulement une première historique pour les pays du glacis soviétique. Cet événement est également significatif du niveau de la crise économique et politique qui frappe ces pays. En effet, il ne s'agit pas là d'une décision prévue et pré-paiée délibérément par la bourgeoisie afin de renforcer son appareil politique, mais le résultat de l'affaiblissement de celui-ci qui ne peut que contribuer à l'affaiblir encore. En fait, ces événements traduisent de la part de la bourgeoisie une perte de contrôle de la situation politique. Ils appartiennent à un processus de dérapage dont les étapes et les résultats n'ont été voulus par aucun des partenaires de la "table ronde" du début 89. En particulier, ni l'ensemble de la bourgeoisie, ni aucune de ses forces en particulier, n'a pu maîtriser le jeu électoral et "semi-démocratique" élaboré au cours de ces négociations. Déjà, au lendemain des élections de juin, il est apparu clairement que leur résultat, la défaite cuisante du parti stalinien et le "triomphe" de Solidarnosc, embarrassait autant le second que le premier. Aujourd'hui, la situation qui s'est instaurée rend bien compte de la gravité réelle de la crise et présage clairement des futures convulsions.

En effet, nous avons à l'heure actuelle en Pologne un gouvernement dirigé par un membre de Solidarnosc, dont les postes clés (surtout pour un régime dont le contrôle sur la société repose essentiellement sur la force) de l'Intérieur et de la Défense sont entre les mains de deux membres du POUP (en fait les précédents titulaires), c'est-à-dire le parti qui, il y a encore quelques mois, maintenait Solidarnosc dans l'illégalité et qui avait fait emprisonner ses dirigeants il y a quelques années. Même si tout ce beau monde témoigne d'une même et indéfectible solidarité anti-ouvrière (sur ce point on peut lui faire confiance), la "cohabitation" entre les représentants de ces deux formations dont les programmes politiques et économiques sont antinomiques, risque d'être tout sauf harmonieuse. Concrètement, les mesures économiques décidées par une équipe qui ne jure que par le "libéralisme" et "l'économie de marché" ont toutes les chances de rencontrer une résistance décidée de la part d'un parti dont le programme et la raison d'être même ne peuvent s'accommoder d'une telle perspective. Et cette résistance, ce n'est pas seulement au sein du gouvernement qu'elle va se manifester. Elle proviendra principalement de tout l'appareil du parti, de ces centaines de milliers de fonctionnaires de la "Nomenklatura" dont le pouvoir, les privilèges et les prébendes sont liés à la "gestion" (si toutefois ce terme a encore un sens quand on voit la désorganisation actuelle) administrative de 1’économie. En Pologne, comme dans la plupart des autres pays de l'Est, on a pu déjà constater, en de multiples circonstances, la difficulté d application de ce type de réformes, alors qu'elles étaient plus timides que celles prévues par les "experts" de Solidarnosc et qu'elles étaient décidées par la direction du parti. Aujourd'hui si on voit très bien que la gestion d'un gouvernement inspiré par ces experts signifie pour les ouvriers une nouvelle aggravation de leurs conditions d'existence, on ne voit vraiment pas, en revanche, comment elle pourrait parvenir à un autre résultat qu'une désorganisation encore plus grande de l'économie.

Mais les difficultés de ce nouveau gouvernement ne s'arrêtent pas là. Celui-ci sera confronté en permanence au gouvernement "bis", constitué autour de Jaruzelski et composé pour l'essentiel de membres du POUP. En réalité, c'est à ce dernier qu'obéira l'ensemble de l'appareil administratif et économique existant qui, lui aussi, se confond avec le POUP. Ainsi, dès sa constitution, le gouvernement Mazowiecki, salué comme une "victoire de la Démocratie" par les campagnes médiatiques occidentales, n'a d'autre perspective que le développement d'un chaos économique et politique encore plus grand que celui qui règne à l'heure actuelle.

La création en 1980 du syndicat indépendant Solidarnosc, destinée à canaliser, dévoyer et défaire la formidable combativité ouvrière qui s'était exprimée durant l'été avait, en même temps, engendré déjà une situation de crise politique qui ne s'était résolue qu'avec le coup de force et la répression de décembre 81. La mise hors-la-loi du syndicat, une fois qu'il eût achevé son travail de sabotage, montrait que les régimes de type stalinien ne peuvent supporter sans dommages l'existence en leur sein d'un "corps étranger", d'une formation qui ne soit pas directement sous leur contrôle. La constitution aujourd'hui d'un gouvernement dirigé par ce même syndicat (le fait, unique dans l'histoire, que ce soit un syndicat qui se trouve à la tête d'un gouvernement en dit long, par lui-même, sur le degré d'aberration de la situation qui s'est créée en Pologne) ne peut donc qu'entraîner, à une échelle encore plus vaste, ce type de contradictions et de convulsions. En ce sens, la "solution" de décembre 81, l'emploi de la force, une répression féroce, n'est nullement à exclure. Le ministre de l'intérieur de l'état de guerre, Kiszczak, est d'ailleurs toujours à son poste...

Les convulsions qui secouent à l'heure actuelle la Pologne, même si elles prennent dans ce pays une forme caricaturale, ne doivent pas être considérées comme spécifiques à ce pays. En fait, c'est l'ensemble des pays à régime stalinien qui se trouve dans une impasse. La crise mondiale du capitalisme se répercute avec une brutalité toute particulière sur leur économie qui est, non seulement arriérée, mais aussi incapable de s'adapter d'une quelconque façon à l'exacerbation de la concurrence entre les capitaux. La tentative d'introduire dans cette économie des normes "classiques" de gestion capitaliste, afin d'améliorer sa compétitivité, ne réussit qu'à provoquer une pagaille plus grande encore, comme le démontre en URSS, l'échec, complet et cuisant de la "Perestroïka". Cette pagaille se développe également sur le plan politique, lorsque sont introduits des essais de "démocratisation" destinés à défouler et canaliser quelque peu l'énorme mécontentement qui existe depuis des décennies dans la population et qui va croissant. La situation en Pologne l'illustre bien, mais celle qui se développe en URSS en constitue une autre manifestation : par exemple, l'explosion actuelle des nationalismes, que le relâchement de l'emprise du pouvoir central a favorisé, constitue une menace grandissante pour ce pays. De même, c'est la cohésion de l'ensemble du bloc de l'Est qui est aujourd'hui affectée : les déclarations hystériques des partis "frères" d'Allemagne de l'Est et de Tchécoslovaquie contre les "assassins du marxisme" et les "révisionnistes' qui sévissent en Pologne et en Hongrie ne sont pas du cinéma ; elles rendent compte des clivages qui sont en train de se développer entre ces différents pays.

La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est donc nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents.

Ainsi la plupart des événements qui se sont déroulés cet été nous renvoient l'image d'un monde qui, de toutes parts, s'enfonce dans la barbarie : affrontements militaires, massacres, répressions, convulsions économiques et politiques. Cependant, dans le même moment, s'est exprimé de façon extrêmement significative la seule force qui puisse offrir un autre avenir à la société : le prolétariat. Et c'est justement en URSS qu'il s'est manifesté de façon massive.

URSS : LA CLASSE OUVRIERE AFFIRME SA LUTTE

Les luttes prolétariennes qui, à partir de la mi-juillet et durant plusieurs semaines, ont paralysé la plupart des mines du Kouzbass, du Donbass et du grand nord sibérien, mobilisant plus de 500 000 ouvriers, revêtent une importance historique considérable. De très loin, elles constituent le mouvement le plus massif du prolétariat en URSS depuis la période révolutionnaire de 1917. Mais surtout, dans la mesure même où elles ont été menées par le prolétariat qui avait subit le plus durement et profondément la terrible contre-révolution, longue de quatre décennies, qui s'était déchaînée à l'échelle mondiale à la fin des années 20, elles sont une confirmation lumineuse du cours historique actuel : la perspective ouverte par la crise aiguë du capitalisme n'est pas celle d'une nouvelle guerre mondiale mais celle des affrontements de classe.

Ces luttes n'ont pas eu l'ampleur de celles de Pologne en 1980, m même de beaucoup de celles qui se sont développées dans les pays centraux du capitalisme depuis 1968. Cependant, pour- un pays comme 1’URSS, où pendant plus d'un demi-siècle, face à des conditions de vie intenables, les ouvriers ne pouvaient, à de rares exceptions près, que se taire, la rage au ventre, elles ouvrent une nouvelle perspective pour le prolétariat de ce pays. Elles font la preuve que même dans la métropole du "socialisme réel", face à la répression mais aussi face à tous les poisons du nationalisme et des campagnes démocratiques, les ouvriers peuvent s'exprimer sur leur terrain de classe.

Elles ont aussi fait la preuve, comme ce fut déjà le cas en Pologne en 80, de ce dont est capable le prolétariat lorsque, ne sont pas présentes les forces classiques d'encadrement de ses luttes, les syndicats. L'extension rapide du mouvement d'un centre minier à l'autre avec l'envoi de délégations massives, la prise en charge collective du combat par les assemblées générales, l'organisation de meetings et de manifestations de masse dans la rue, dépassant la séparation en entreprises, l'élection de comités de grève par les assemblées et responsables devant elles, voilà les formes élémentaires de lutte que se donne spontanément la classe dès lors que le terrain n'est pas occupé, ou qu'il l'est faiblement, par les professionnels du sabotage.

Face à l'ampleur et à la dynamique du mouvement, et pour éviter son extension à d'autres secteurs, les autorités n'ont eu d'autre remède que d'accepter, sur le moment, les revendications mises en avant par les ouvriers. Il est clair cependant que la plupart de ces revendications ne seront jamais réellement satisfaites : la catastrophe économique dans laquelle s'enfonce l'URSS ne le permet absolument pas. Les seules revendications qui risquent de ne pas être remises en cause sont justement celles qui révèlent les limites du mouvement : "l'autonomie" des entreprises permettant à celles-ci de fixer le prix du charbon et de vendre sur le marché intérieur et mondial ce qui n'aura pas été prélevé par l'Etat. De la même façon que, en 1980, la constitution d'un syndicat "libre" en Pologne était un piège qui s'est rapidement refermé sur la classe ouvrière, cet "acquis", la fixation des prix du charbon par les entreprises, va très vite se transformer en un moyen de renforcer l'exploitation des mineurs et de provoquer des divisions entre eux et les autres secteurs du prolétariat qui devront payer plus cher le charbon cour se chauffer. Ainsi, les combats considérables des ouvriers des mines en URSS constituent aussi, au même titre que ceux de Pologne en 80, une illustration de la faiblesse politique du prolétariat des pays de l'Est Dans cette partie du monde, malgré tout le courage et toute la combativité qu'elle est amenée à manifester face à des attaques d'une ampleur sans précédent, la classe ouvrière est encore extrêmement vulnérable face aux mystifications bourgeoises syndicalistes, démocratiques, nationalistes et même religieuses (si on prend le cas de la Pologne). Enfermés pendant des décennies dans le silence par la terreur policière, les ouvriers de ces pays manquent cruellement d'expérience face à ces mystifications et ces pièges. De ce fait, les convulsions politiques qui régulièrement secouent ces pays, et qui les secoueront de plus en plus, sont la plupart du temps retournées contre leurs luttes, comme on a pu le voir en Pologne où l'interdiction de Solidarnosc entre 81 et 89 a servi à lui redorer un blason terni par ses nombreuses interventions comme "pompier social". C'est ainsi également que les revendications "politiques" des mineurs en URSS (démission des cadres locaux du parti, nouvelle constitution, etc.), ont pu être utilisées par la politique actuelle de Gorbatchev.

C'est pour ces raisons que les luttes qui se sont déroulées cet été en URSS constituent un appel à l'ensemble du prolétariat mondial, et particulièrement à celui des métropoles du capitalisme, là où sont concentrés ses bataillons les plus puissants et expérimentés. Ces luttes témoignent de la profondeur, de la force et de l'importance des combats actuels de la classe. En même temps, elles mettent en évidence toute la responsabilité du prolétariat de ces métropoles : seul son affrontement contre les pièges les plus sophistiqués que peut semer sur son chemin la bourgeoisie la plus forte et expérimentée du monde, seule la dénonciation par et dans la lutte de ces pièges permettra aux ouvriers des pays de l'Est de combattre victorieusement ces mêmes pièges. Les combats ouvriers qui se sont déroulés cet été aux Etats-Unis, dans la première puissance mondiale, au même moment que ceux qui secouaient la deuxième puissance, combats qui ont mobilisé plus de cent mille ouvriers dans les hôpitaux, les télécommunications et l'électricité, font la preuve que ce prolétariat des pays centraux poursuit son chemin sur cette voie. De même, la très forte combativité ouvrière qui s'est exprimée pendant plusieurs mois en Grande-Bretagne, notamment dans les transports et dans les docks, en se heurtant au sabotage syndical mis en place par la bourgeoisie la plus forte du monde sur le plan politique, constitue une autre étape de ce chemin.

FM, 7/9/89.

[1] [2] Sur la question de la crise économique voir la résolution sur la situation internationale du 8ème congrès du CCI ainsi que sa présentation.

Récent et en cours:

- Luttes de classe [3]

Questions théoriques:

- Guerre [4]

Le 8eme congres international du CCI : les enjeux du congres

- 2415 reads

Le Courant Communiste International vient de tenir son 8ème congrès. Outre la présence de délégations des dix sections du CCI, des délégués du Grupo Proletario Internacionalista (GPI) du Mexique et de Communist Intemationalist (CI) d'Inde ont participé aux travaux du congrès. A travers leur participation active et enthousiaste, c'est de la périphérie du capitalisme, là où la lutte du prolétariat est la plus difficile, là où les conditions d'une activité militante communiste sont les plus défavorables, qu'est venu un souffle nouveau d'énergie et de confiance qui a animé toutes nos discussions et donné le ton au congrès. La délégation du GPI était mandatée pour poser l'adhésion des militants du groupe à notre organisation, adhésion que le congrès a discuté et accepté dès son ouverture. Nous y reviendrons plus loin. Ce congrès s'est tenu au moment où l'histoire s'accélère considérablement.

Le capitalisme conduit l'humanité à la catastrophe. Les conditions d'existence de l'immense majorité des êtres humains sont chaque jour plus dramatiques, les émeutes et les révoltes de la faim se multiplient, l'espérance de vie diminue pour des milliards d'hommes, les catastrophes de tout ordre causent des milliers de victimes, et les guerres des millions.

La situation de la classe ouvrière dans le monde, y compris dans les pays riches et développés de l'hémisphère nord, se dégrade constamment elle aussi, le chômage croît, les salaires baissent, les conditions de travail et de vie empirent. La classe ouvrière ne reste pas passive face à cela et, en essayant de résister pas à pas aux attaques économiques qui lui sont portées, elle développe ses luttes, son expérience et sa conscience. La dynamique de développement des luttes ouvrières s'est trouvée confirmée encore dernièrement par les grèves massives qui ont eu lieu cet été en Grande-Bretagne et en URSS. A 1’Ouest comme à l'Est, le prolétariat international lutte contre le capital.

Les enjeux sont clairs : le capitalisme nous mène à la chute encore plus brutale dans la catastrophe économique et dans la 3ème guerre mondiale. Seule la résistance du prolétariat, le développement de ses luttes, empêchent aujourd'hui, et peuvent empêcher demain, le déchaînement de l'holocauste généralisé et dégager pour l'humanité la perspective révolutionnaire du communisme.

Nous n'allons pas entrer ici dans les débats que nous avons menés au congrès sur la situation internationale. Nous renvoyons le lecteur à la résolution adoptée par le congrès et à sa présentation publiées dans ce numéro de la Revue Internationale. Disons simplement que le congrès devait confirmer la validité de nos orientations précédentes et leur accélération sur les trois volets de la situation internationale : crise économique, conflits inter-impérialistes, et lutte des classes. Il a permis de réaffirmer la validité et l'actualité de l'existence d'un cours historique vers des affrontements de classes : les dernières années n'ont pas vu la remise en cause de cette perspective ; le prolétariat, malgré ses faiblesses et ses difficultés, n'a pas subi de défaite majeure provoquant le renversement de ce cours historique et le cours à la guerre mondiale reste barrée pour le capitalisme. Plus précisément, le congrès devait confirmer la réalité et la continuation de la vague de luttes ouvrières qui se développe depuis 1983 au niveau international face aux mensonges et à la propagande de la bourgeoisie, face aux doutes, aux hésitations, au manque de confiance, et au scepticisme régnant actuellement parmi les groupes du milieu politique prolétarien.

Le GPI et CI se sont constitués autour, et sur nos analyses générales de la période actuelle, et en particulier, sur la reconnaissance du cours historique vers des affrontements de classes. Les interventions du délégué d'Inde et des nouveaux militants du CCI au Mexique se sont donc intégrées tout à fait dans la réaffirmation et la manifestation par l'ensemble du congrès de notre confiance dans la lutte du prolétariat, dans ses luttes actuelles. Là résidait un des enjeux du congrès. La résolution adoptée répond clairement à cet enjeu. Comme on peut le voir à sa lecture, le congrès a su aller plus loin encore dans la clarification des différentes caractéristiques de la période présente, et il a décidé d'ouvrir une discussion sur le phénomène de la décomposition sociale.

LA DEFENSE ET LE RENFORCEMENT DE L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE.

C'est dans le cadre de cette compréhension générale des enjeux historiques actuels que les organisations révolutionnaires qui sont à la fois le produit et aussi partie prenante des combats menés par le prolétariat mondial, doivent se mobiliser, se préparer et participer à la lutte historique de leur classe. Le rôle qui leur échoit est essentiel : sur la base de la compréhension la plus claire possible de la situation actuelle et de ses perspectives, il leur revient d'assumer dès aujourd'hui le combat politique d'avant-garde dans les luttes ouvrières.

Pour cela, les perspectives d'activités pour notre organisation que le congrès a dégagées, forment un tout avec l'analyse et la compréhension de la période historique actuelle. Après avoir tiré un bilan positif du travail militant accompli depuis le 7ème congrès, la résolution adoptée sur les activités réaffirme notre orientation précédente :

"Les activités du CCI pour les deux ans qui viennent doivent se mener en continuité avec les tâches entreprises depuis la reprise des combats de classe en 1983, tracées lors des deux précédents congrès de 1985 et 1987, suivant les priorités de l'intervention dans les luttes ouvrières, de la participation à leur orientation, et un engagement militant plus important, à long terme, face aux perspectives :

- de nouvelles intégrations issues de la vague actuelle de la lutte de classe, en premier lieu la constitution d'une nouvelle section territoriale, un des principaux enjeux à court terme pour le CCI ;

- d'un rôle déplus en plus important de l'organisation dans le processus des luttes ouvrières vers leur unification (...).

Les expériences les plus récentes de l'organisation ont permis en particulier de mettre en évidence plusieurs leçons qui doivent être pleinement intégrées dans les perspectives d'activités:

- la nécessité de mener le combat pour la tenue des assemblées générales ouvertes, qui se donnent dès le début l'objectif de l'élargissement de la lutte, de son extension géographique ;

- la nécessité de revendications unitaires, contre les surenchères démagogiques et les particularismes corporatistes ;

- la nécessité de ne pas être naïfs face à l'action de la bourgeoisie sur le terrain, pour pouvoir faire échec aux manoeuvres de confiscation de la lutte par les syndicats et les coordinations telles qu'elles se développent aujourd'hui ;

- la nécessité d'être au premier rang de l'intervention dans la constitution et l'action des comités de lutte (...)".

Dans la période actuelle, l'intervention dans les luttes ouvrières détermine tous les plans de l'activité d'une organisation révolutionnaire. Pour pouvoir mener à bien les tâches d'intervention, les révolutionnaires doivent pouvoir se doter d'organisations politiques centralisées solides. De tout temps, la question de 1’organisation politique et sa défense a été une question politique centrale. Les organisations communistes subissent la pression de l'idéologie bourgeoise, et aussi celle de la petite-bourgeoisie qui se manifeste par l'individualisme, le localisme, l'immédiatisme, etc., contre l'activité des organisations communistes. Cette pression devient encore plus forte sur les groupes communistes d'aujourd'hui par les effets de la décomposition sociale qui touche la société capitaliste. Comme le souligne la résolution sur les activités adoptée :

"La décomposition de la société bourgeoise, son pourrissement sur pied en l'absence d'une perspective d'issue immédiate exerce sa pression sur le prolétariat et ses organisations politiques (...)."

Cette pression accrue sur les groupes communistes rend la question de la défense de l'organisation révolutionnaire encore plus cruciale. C'est là le second volet de notre discussion au congrès sur les activités. La résolution réaffirme que, face à ce danger, "la force principale du CCI réside dans son caractère international, uni et centralisé". Dans ce sens, le congrès a engagé l'ensemble de l'organisation, des sections et des camarades à renforcer le tissu organisationnel, le travail collectif, à développer la centralisation internationale, à développer la rigueur dans le fonctionnement et l'implication militante. Il s'agit là de contrecarrer les effets particuliers d'aujourd'hui de la décomposition sur les groupes politiques révolutionnaires tels que le localisme, l'individualisme, voir les pratiques manoeuvrières et destructrices.

LA CONSTITUTION DE "REVOLUCION MUNDIAL" COMME NOUVELLE SECTION DU CCI.

Confiance dans la lutte du prolétariat, confiance dans le rôle et l'intervention des révolutionnaires, confiance dans le CCI : tels étaient les enjeux du congrès, avons-nous dit. La présence d'une délégation de CI, la demande d'intégration des camarades du Mexique, leurs interventions durant les débats, étaient l'illustration de leur propre confiance sur ces trois plans, situant les camarades dans la dynamique même du congrès. Au delà des textes, documents et résolutions adoptés, la manifestation la plus concrète de cette confiance par le congrès, fut l'adoption de la résolution d'intégration des camarades du GPI dans le CCI et la constitution d'une nouvelle section au Mexique. En voici les principaux extraits :

1- Produit du développement de la lutte de classe, le Grupo Proletario Internacionalista est un groupe communiste qui s'est constitué -avec la participation active du CCI- sur la base des positions politiques principielles du CCI et de ses orientations générales, en particulier celle de l'intervention dans la lutte des classes. (...)

2- Le 1er congrès du GPI a vu la ratification par tous ses militants (...) des positions politiques de classe développées par le groupe. En étroite relation avec le CCI, il a ouvert un processus de réappropriation et de clarification politiques, et dégagé les lignes principales pour l'établissement d'une présence politique conséquente du groupe au Mexique.

3- Un an plus tard, le 2ème congrès du GPI - ainsi que le CCI

- a tiré un bilan positif de ce processus de clarification politique. Le groupe a su en effet :

- prendre connaissance, se confronter et prendre position sur les différents courants et groupes du milieu politique prolétarien ;

- défendre les positions programmatiques, théoriques et politiques du CCI ;

- développer les mêmes orientations d intervention dans les luttes ouvrières et le milieu politique prolétarien que le CCI ;

- assumer une présence politique tant au niveau local qu'international ;

- avoir une vie politique interne vivante, intense et fructueuse.

4- C'est avec succès que le 2ème congrès du GPI a affronté et dépassé les faiblesses conseillistes du groupe qui s'étaient exprimées dans le processus de clarification politique :

- au plan théorique, par l'adoption unanime d'une position correcte sur la question de la conscience de classe et du parti ;

- au plan politique, par la demande unanime d'ouverture d'un processus d'intégration dans le CCI de ses militants que le (CCI) a accueillie favorablement.

5- Sept mois plus tard, le Sème congrès du CCI tire un bilan positif de ce processus d'intégration. C'est à l'unanimité que les camarades du GPI se sont prononcés en accord avec la Plate-forme du CCI et ses statuts après des débats approfondis. Par ailleurs, le GPI a maintenu les tâches d'une véritable section du CCI depuis l'ouverture de ce processus par une correspondance régulière et fréquente, des prises de position dans les débats du CCI, l'intervention dans la lutte de classes, la publication régulière de Revolucion Mundial

6- Le 8ème congrès du CCI (...), conscient des difficultés d'intégration pour l'organisation d'un ensemble de militants dans un pays relativement isolé, estime donc que le processus de rapprochement et d'intégration des camarades du GPI avec le CCI touche à son terme. En conséquence, le congrès se prononce pour l'intégration des militants du GPI dans l'organisation et leur constitution en section du CCI au Mexique."

Après la décision du congrès, la délégation, comme le précisait son mandat fixé par le GPI, a déclaré dissout ce dernier. A partir de ce moment, bien évidemment, les délégués sont intervenus dans le congrès comme délégués de la nouvelle section au Mexique, Revolucion Mundial, comme membres à part entière du CCI. Par le haut niveau de clarté politique qui s'est exprimé dans la préparation au congrès et dans la participation énergique et importante de sa délégation, la constitution de la section manifeste un renforcement considérable du CCI au niveau politique et au niveau de sa présence consolidée sur le continent américain.

UN RENFORCEMENT DU MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN.

Cette dynamique de clarification politique, vers l'engagement militant, de regroupement, en particulier avec le CCI, n'est pas le seul fait des camarades de RM. A l'issue du congrès, le délégué de CI, groupe avec lequel nous sommes en étroit contact depuis plusieurs années, a posé sa candidature à notre organisation, candidature que nous avons acceptée. Cette intégration et la publication de Communist Internationalist comme organe du CQ en Inde signifie la perspective d'une présence politique, d'une douzième section de notre organisation, dans un pays et sur un continent, l'Asie, où les forces révolutionnaires sont pratiquement inexistantes, et où le prolétariat, malgré une grande combativité comme en Inde justement, est peu concentré et a peu d'expérience historique et politique. A vrai dire, ce processus de rapprochement et d'intégration au CCI n'est pas propre aux pays de la périphérie. Nous constatons, et nous y participons aussi, un renouveau des contacts et une dynamique vers l'engagement militant en Europe même, là où le CCI, et les principaux groupes et courants communistes, sont déjà présents.

Soyons clairs : même si ces intégrations et cette dynamique au renforcement militant nous enthousiasment, il ne s'agit pas pour nous de faire ici du triomphalisme. Nous sommes bien trop conscients des enjeux historiques, des difficultés du prolétariat et des faiblesses des forces révolutionnaires.

Pour le CCI qui, depuis sa fondation, a toujours revendiqué et travaillé afin d'assumer les tâches d'un véritable pôle international de référence et de regroupement politiques, ces nouvelles adhésions sont un succès. Elles sont la confirmation de la justesse de ses positions politiques, valables aussi bien dans les pays développés que de la périphérie, sur tous les continents, et de l'orientation de son intervention en direction du milieu politique prolétarien. Mais aussi, et nous en sommes extrêmement conscients, elles nous posent des responsabilités accrues : d'une part, réussir complètement ces intégrations et, d'autre part, une plus grande responsabilité militante encore face au prolétariat mondial.

Le surgissement d'éléments et de groupes politiques dans les pays de la périphérie (Inde, Amérique Latine), l'apparition d'une nouvelle génération de militants, sont le produit de la période historique, le produit des luttes ouvrières d'aujourd'hui. C est d'ailleurs, nous l'avons vu, essentiellement sur la reconnaissance plus ou moins claire du cours historique vers des affrontements de classes, de la réalité de la vague de luttes actuelles que ces éléments et groupes se constituent.

La question du cours historique est la question centrale qui "sépare" les groupes du milieu politique prolétarien. Au delà des différences programmatiques existantes, c'est elle qui détermine aujourd'hui la dynamique dans laquelle se situent les différents courants et groupes : soit vers l'intervention dans les luttes, dans le milieu révolutionnaire, vers la discussion et la confrontation politiques, et, à son terme, le regroupement ; soit le scepticisme devant les luttes, le refus et la peur de l'intervention, le repli sectaire, la dispersion, le découragement et la sclérose.

La reconnaissance du développement des luttes ouvrières, et la volonté d'intervention des révolutionnaires en leur sein, est à la base de la capacité des groupes révolutionnaires à faire face aux responsabilités qui sont les leurs : dans les luttes ouvrières elles-mêmes bien sûr ; mais aussi face aux éléments et groupes qui surgissent de par le monde; face à la nécessité de développer des organisations centralisées et militantes pouvant jouer un rôle de référence et de regroupement.

Le renforcement du CCI représente, à notre avis, un renforcement de tout le milieu politique prolétarien. Ce sont les premiers regroupements, réels et significatifs, depuis une décennie, en fait depuis la constitution de la section du CCI en Suède. Ils marquent un coup d'arrêt à la multiplication des scissions, à la dispersion et à la perte de forces militantes. Pour tous les groupes politiques prolétariens, pour tous les éléments révolutionnaires qui surgissent, ce doit être un élément de confiance dans la situation actuelle et d'appel au sérieux et à la responsabilité militante.

L'HISTOIRE ACCELERE SUR TOUS LES PLANS.

Par la réaffirmation de sa confiance dans les luttes ouvrières actuelles, sa conviction dans leur développement au cours de la période qui vient, par la réaffirmation de l'orientation vers l'intervention dans ces luttes, par le renforcement encore du cadre centralisé et international du CCI en vue de sa défense, par l'intégration de nouveaux camarades et la constitution d'une nouvelle section "Revolucion Mundial" et la publication de Communist Intemationalist, nous pouvons d'ores et déjà tirer un bilan positif du 8ème congrès du CCI, véritable congrès "mondial avec la participation de camarades d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

L'histoire s'accélère.

C'est dans ce cadre historique que le congrès a réussi à se situer. Le 8ème congrès du CCI aura été à la fois un produit de cette accélération de l'histoire, et n'en doutons pas, un moment et un facteur de celle-ci.

"Dans les épreuves de l'histoire, les tâches du prolétariat moderne sont aussi gigantesques que ses erreurs. Il n'existe pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer les voies sur lesquelles il doit s'engager. Il n'a d'autre maître que l'expérience historique. Le chemin de croix de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait tirer enseignement de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l'autocritique, une autocritique impitoyable, cruelle, allant jusqu'au bout des choses, c'est l'air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre."

Rosa Luxemburg. La crise de la social-démocratie.

"Ce n'est qu'en période révolutionnaire, où les fondements sociaux et quand les murailles de la société de classes se lézardent et se disjoignent continuellement, que toute action politique de classe entamée par le prolétariat peut, en quelques heures, arracher à leur immobilité des couches de la classe ouvrière, jusque là inertes."

Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicats, 1906.

Conscience et organisation:

8ème Congrès du CCI : la situation internationale

- 2950 reads

PRESENTATION DE LA RESOLUTION

Nous publions dans ce numéro la résolution sur la situation internationale adoptée par le 8ème Congrès du CCI. Cette résolution se base sur un rapport très détaillé dont la longueur ne nous permet pas de le publier dans ce numéro de la Revue. Cependant, compte tenu du caractère synthétique de cette résolution, nous avons estimé utile de la faire précéder par des extraits, non du rapport lui-même, mais de la présentation qui en a été faite au Congrès-même, extraits que nous avons accompagnés d'un certain nombre de données prélevées dans le rapport.

Habituellement, le rapport pour un congrès tend compte de l'évolution de la situation depuis le congrès précédent. En particulier, il examine dans quelle mesure les perspectives qui avaient été dégagées deux ans auparavant se sont vérifiées. Pour sa part, le présent rapport ne se contente pas de prendre en compte les deux dernières années. Il se propose de faire un bilan pour l'ensemble des années 80, celles que nous avons appelées "les années de vérité".

Pourquoi un tel choix ?

Parce qu'au début de la décennie, nous avions annoncé que celle-ci allait représenter tout un tournant dans l'évolution de la situation internationale. Un tournant entre :

- une période où la bourgeoisie avait encore tenté de masquer à la classe ouvrière -et à elle-même- la gravité des convulsions de son système ;

- et une période où ces convulsions allaient atteindre un tel niveau, qu'elle ne pourrait plus cacher comme auparavant l'impasse où se trouve le capitalisme, une période où cette impasse s'afficherait toujours plus aux yeux de l'ensemble de la société.

Cette différence entre ces deux périodes devait évidemment se répercuter sur tous les aspects de la situation mondiale. Elle devait en particulier souligner le niveau des enjeux présents des combats de la classe ouvrière.

Pour le présent Congrès, qui est le dernier congrès des années 80, il était donc important de vérifier la validité de cette orientation générale que nous avions adoptée il y a dix ans. Il importait notamment de mettre en évidence qu'à aucun moment cette orientation n'avait été démentie, en particulier face aux doutes et fluctuations qui peuvent exister dans l'ensemble du milieu politique prolétarien et qui tendent à sous-estimer les enjeux de la période présente, et particulièrement l'importance des combats de la classe ouvrière.

Quels sont les points qu'il convient de souligner particulièrement pour ce Congrès ?

SUR LA CRISE ECONOMIQUE

Il est indispensable que le congrès parvienne à une pleine clarté sur ce sujet. En particulier, avant même de dégager les perspectives catastrophiques de l'évolution du capitalisme dans les années qui viennent, il importe de mettre en évidence toute la gravité de la crise telle qu'elle s'est déjà manifestée jusqu'à présent.

Pourquoi est-il nécessaire de faire un tel bilan ?

1°) Pour une première raison évidente : notre capacité à dégager les perspectives futures du capitalisme dépend étroitement de la validité du cadre d'analyse que nous nous sommes donné pour analyser la situation passée.

2e) Parce que, et c'est également une évidence, de l'évaluation correcte de la gravité actuelle de la crise dépend, pour une large part, notre capacité à nous prononcer sur les réels enjeux et potentialités des luttes présentes de la classe ouvrière, notamment face aux sous-estimations qui existent dans le milieu politique.

3°) Parce qu'il a pu exister, dans l'organisation, des tendances à sous-estimer la gravité réelle de l'effondrement de l'économie capitaliste en se basant de façon unilatérale sur l'évolution des indicateurs fournis habituellement par la bourgeoisie tels que le "Produit National Brut" ou le volume du marché mondial.

Une telle erreur peut être très dangereuse. Elle pourrait nous conduire à nous enfermer dans une vision similaire à celle de Vercesi ([1] [6]), à la fin des années 30, qui prétendait que le capitalisme avait désormais surmonté sa crise. Cette vision se basait sur l'accroissement des chiffres bruts de la production sans se préoccuper DE QUOI était faite cette production (en réalité, principalement des armements) ni se demander QUI allait la payer.

C'est justement pour cette raison que le rapport, de même que la résolution, base son appréciation de l'aggravation considérable de la crise capitaliste tout au long des années 80, non pas tant sur ces chiffres (qui eux semblent indiquer une "croissance", en particulier ces dernières années) mais sur toute une série d'autres éléments qui, pris ensemble, sont beaucoup plus significatifs. Il s'agit des éléments suivants :

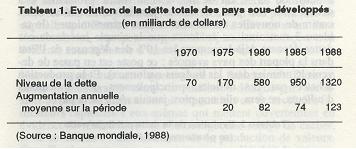

- l'accroissement vertigineux de l'endettement des pays sous-développés, mais aussi de la première puissance mondiale de même que des administrations publiques de tous les pays ;

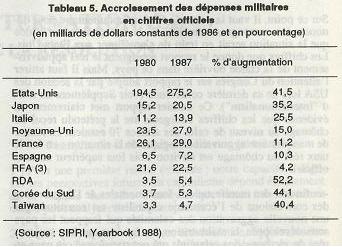

- la progression continue des dépenses d'armement, mais également de l'ensemble des secteurs improductifs tels que, par exemple, le secteur bancaire, et cela au détriment des secteurs productifs (production de biens de consommation et de moyens de production) ;

- l'accélération du processus de désertification industrielle qui fait disparaître des pans entiers de l'appareil productif et jette dans le chômage des millions d'ouvriers ;

- l'énorme aggravation du chômage tout au long des années 80 et, plus généralement, le développement considérable de la lunpénisation absolue au sein de la classe ouvrière des pays es plus avancés ;

Sur ce point, il vaut la peine de faire un commentaire pour dénoncer les campagnes actuelles de la bourgeoisie sur l'idée que la situation serait en train de s'améliorer aux Etats-Unis. Les chiffres que donne le rapport soulignent le réel appauvrissement de la classe ouvrière dans ce pays. Mais il faut attirer l'attention du Congrès sur le rapport adopté par la section des USA lors de sa dernière conférence (voir Supplément au n°64 d’Internationalism). Ce dernier rapport met clairement en évidence que les chiffres bourgeois sur le prétendu recul du chômage au niveau de celui des années 70 essaient en réalité de masquer une aggravation tragique de la situation : en fait le taux réel du chômage est environ trois fois supérieur au taux officiel.

- enfin une des manifestations fondamentales de l'aggravation des convulsions de l'économie capitaliste est constituée par une nouvelle aggravation des calamités qui frappent les pays sous-développés, la malnutrition, les famines qui font toujours plus de victimes, des calamités qui ont transformé ces pays en un véritable enfer pour des milliards d'êtres humains.

En quoi faut-il considérer ces différents phénomènes comme des manifestations très significatives de l'effondrement de l'économie capitaliste ?

Pour ce qui concerne l'endettement généralisé, nous avons là une expression claire des causes profondes de la crise capitaliste : la saturation générale des marchés. Faute de réels débouchés solvables, à travers lesquels pourrait se réaliser la plus-value produite, la production est écoulée en grande partie sur des marchés fictifs.

On peut prendre trois exemples :

1°) Pendant les années 70, on a assisté à une augmentation sensible des importations des pays sous-développés. Les marchandises achetées provenaient principalement des pays avancés, ce quia permis de relancer momentanément la production dans ces pays. Mais comment étaient payés ces achats ? Par des emprunts contractés par les pays sous-développés acheteurs auprès de leurs fournisseurs (voir tableau 1). Si les pays acheteurs payaient réellement leurs dettes, alors on pourrait considérer que ces marchandises ont été réellement vendues, que la valeur qu'elles contenaient a été effectivement réalisée. Mais nous savons tous que ces dettes ne seront jamais remboursées ([2] [7]). Cela signifie que, globalement, ces produits ont été vendus non pas contre un paiement réel, mais contre des promesses de paiement, des promesses qui ne seront jamais tenues. Nous disons globalement, parce que, pour leur part, les capitalistes qui ont effectué ces ventes peuvent avoir été payés. Mais cela ne change pas le fond du problème. Ce que ces capitalistes ont encaissé avait été avancé par des banques ou des Etats qui, eux, ne seront jamais remboursés. C'est bien là que réside la signification profonde de toutes les négociations actuelles (désignées par le terme de "plan Brady") visant à réduire de façon significative l'endettement d'un certain nombre de pays sous-développés, à commencer par le Mexique (pour éviter que ces pays ne se déclarent ouvertement en faillite et cessent tout remboursement). Ce "moratoire" sur une partie des dettes veut dire qu'il est officiellement prévu, dès à présent, que les banques ou les pays prêteurs ne récupéreront pas la totalité de leur mise.

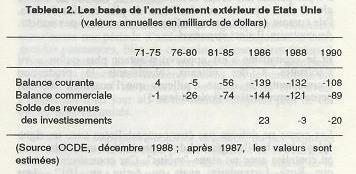

2°) Un autre exemple est celui de l'explosion de la dette extérieure des Etats-Unis. En 1985, pour la première fois depuis 1914, ce pays est devenu débiteur vis à vis du reste du monde. C'était un événement considérable, d'une importance au moins équivalente au premier déficit commercial de ce pays depuis la première guerre mondiale en 1968 et, en 1971, à la première dévaluation du dollar depuis 1934. Le fait que la première puissance économique de la planète, après avoir été pendant des décennies le financier du monde, se retrouve dans un situation digne d'un quelconque pays sous-développé ou d'une puissance de second ordre, comme par exemple la France, en dit long sur l'état de dégradation de l'ensemble de l'économie mondiale et traduit un degré supplémentaire dans l'effondrement de celle-ci.

Fin 1987, la dette extérieure nette (total des dettes moins total des créances) des Etats-Unis se montait déjà à 368 milliards de dollars (soit 8,1% du PNB). Le champion du monde de la dette extérieure n'était donc plus le Brésil : l'Oncle Sam faisait déjà trois fois mieux. Et la situation n'est pas près de s'arranger dans la mesure où le principal responsable de cet endettement, le déficit de la balance commerciale se maintient à des niveaux considérables. D'ailleurs, même si ce déficit se résorbait miraculeusement, la dette extérieure américaine ne cesserait de s'accroître dans la mesure où, comme un quelconque pays d'Amérique latine, les Etats-Unis devraient continuer à emprunter pour être en mesure de verser les intérêts et rembourser le principal de leur dette. De plus, le solde du revenu des investissements américains à l'étranger et des investissements étrangers aux Etats Unis, qui était encore positif de 20,4 milliards de dollars en 1987, ce qui limitait les conséquences financières du déficit de la balance commerciale, est devenu négatif en 1988 et poursuivra son effondrement dans les années suivantes (voir le tableau 2).

Sur la base de ces projections, la dette extérieure des Etats-Unis est donc destinée à s'accroître de façon très importante dans l'avenir : elle devrait atteindre 1000 milliards de dollars en 1992 et 1400 milliards de dollars en 1997. Ainsi, au même titre que la dette des pays sous-développés, la dette américaine n'a pas la moindre perspective de remboursement.

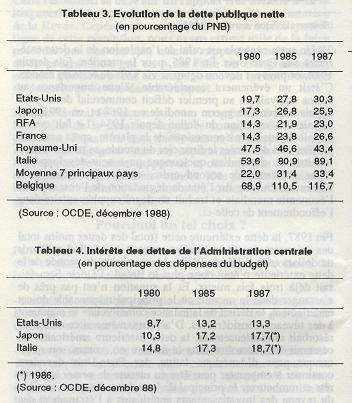

3°) Le dernier exemple est celui des déficits budgétaires, de l'accumulation des dettes de tous les Etats à un niveau astronomique (voir les tableaux 3 et 4). Nous avons déjà mis en évidence, lors des précédents congrès, que ce sont en grande partie ces déficits, et particulièrement le déficit fédéral des Etals-Unis, qui ont permis une relance timide de la production à partir de 83. C'est de nouveau le même problème. Ces dettes, elles non plus, ne seront jamais remboursées, sinon contre de nouvelles dettes encore plus astronomiques (le tableau 3 met ainsi en évidence que le simple intérêt de ces dettes dépasse déjà largement les 10% des dépenses de l'Etat dans la plupart des pays avancés : ce poste est en passe de devenir le premier dans les budgets nationaux). Et la production achetée par ces déficits, principalement des armements d'ailleurs, ne sera, elle non plus, jamais réellement payée.

En fin de compte, pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est donc pas une production de valeur, c'est-à-dire la seule chose qui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital global s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites. Pris comme un tout, le capitalisme ne s est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri.

Et le capitalisme s'est appauvri d'autant plus qu'on a vu s'accroître à des niveaux ahurissants la production d'armements, de même d'ailleurs que l'ensemble des dépenses improductives (voir tableau 5).

Les armes ne doivent pas être comptabilisées avec un signe "plus" dans le bilan général de la production mondiale, mais au contraire avec un signe "moins". Car contrairement à ce que Rosa Luxemburg avait pu écrire en 1912, dans "L'accumulation du capital", et à ce qu'affirmait Vercesi à la fin des années 30, le militarisme n'est nullement un champ d'accumulation pour le capital. Les armes peuvent enrichir les marchands de canons mais nullement le capitalisme comme un tout puisqu’elles ne peuvent pas s'incorporer dans un nouveau cycle de production. Au mieux, quand elles ne servent pas, elles constituent une stérilisation de capital. Et quand elles servent, elles aboutissent à une destruction de capital.

Ainsi, pour se faire une idée véritable de l'évolution de l'économie mondiale, pour rendre compte de la valeur réellement produite, il faudrait retrancher des chiffres officiels sensés représenter la production (indicateurs du PNB par exemple) les chiffres de l'endettement de la période considérée, de même que les chiffres correspondant aux dépenses d'armement et à l'ensemble des dépenses improductives. Pour ce qui concerne les Etats-Unis, par exemple, sur la période 1980-87, le seul accroissement de l'endettement de l'Etat est plus élevé que la croissance du PNB : 2,7% du PNB pour l'accroissement de l'endettement contre 2,4% de croissance du PNB en moyenne annuelle. Ainsi, pour la décennie qui s'achève, la seule prise en compte des déficits budgétaires nous indique déjà une régression de la première économie mondiale. Régression qui est bien plus importante dans la réalité, du fait :

l°) des autres endettements (extérieur, entreprises, particuliers, administrations locales, etc.) ;

2°) des énormes dépenses improductives.

En fin de compte, même si nous ne disposons pas des chiffres exacts permettant de calculer au niveau mondial le réel déclin de la production capitaliste, on peut conclure du simple exemple précédent, la réalité de cet appauvrissement global de la société que nous évoquions.

Un appauvrissement considérable au cours des années 80.

C'est uniquement dans ce cadre - et non pas en faisant de la stagnation ou du recul du PNB la manifestation par excellence de la crise capitaliste - que Ton peut comprendre la signification réelle des "taux de croissance exceptionnels" dont s'est félicitée la bourgeoisie ces deux dernières années. En réalité, si l'on retranchait de ces formidables "taux de croissance" affichés par la bourgeoisie tout ce qui est stérilisation de capital et endettement nous aurions une croissance nettement négative. Face à un marché mondial de plus en plus saturé, une progression des chiffres de la production ne peut correspondre qu'à une nouvelle progression des dettes. Une progression encore plus considérable que les précédentes. ,

C'est donc en constatant la réalité d'un réel appauvrissement de l'ensemble de la société capitaliste, une destruction réelle de capital tout au long des années 80, que l'on peut comprendre les autres phénomènes qui sont analysés dans le rapport.

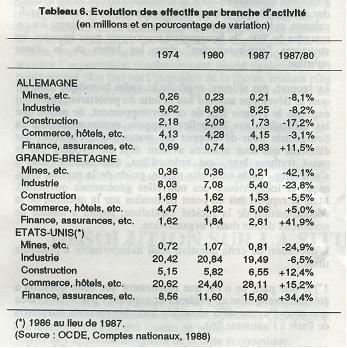

Ainsi la désertification industrielle constitue une illustration flagrante de cette destruction de capital. Le tableau 6 nous donne une idée chiffrée de ce phénomène qui, de façon concrète, se traduit par le dynamitage ou la mise à la casse d'usines à peine construites, par les paysages de désolation, de terrains vagues sordides et de ruines, dans lesquels se sont transformées certaines zones industrielles, et surtout par les licenciements massifs d'ouvriers. Par exemple, ce tableau nous indique qu'aux Etats-Unis, entre 1980 et 1986, les effectifs ont diminué de 1,35 millions dans l'industrie alors qu'ils augmentaient de 3,71 millions dans le secteur du commerce-hôtels-restaurants et de 3,99 millions dans le secteur finances-assurances-affaires. La prétendue "diminution du chômage", dont la bourgeoisie de ce pays fait aujourd'hui ses choux gras, n'a nullement permis une amélioration des capacités productives réelles de l'économie américaine : en quoi la "reconversion" d'un ouvrier qualifié de la métallurgie en vendeur de "hot dogs" est-elle positive pour l'économie capitaliste, sans parler du travailleur lui-même ?

De même, la progression du chômage réel, la paupérisation absolue de la classe ouvrière et la plongée des pays sous-développés dans le dénuement le plus total (dont l'article de la Revue Internationale n°57, "Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme", nous donne un tableau impressionnant) sont les manifestations de cet appauvrissement global du capitalisme, de l'impasse historique de ce système ([3] [8]), un appauvrissement que la classe dominante fait payer aux exploités et aux masses misérables.

C'est pour cela que la prétendue "croissance" dont se vante la bourgeoisie depuis 83 a été accompagnée d'attaques sans précédent contre la classe ouvrière. Ces attaques ne sont évidemment pas l'expression d'une "méchanceté" délibérée de la bourgeoisie, mais bien la manifestation de l'effondrement considérable qu'a connu l'économie capitaliste au cours de ces années. Un effondrement dont les tricheries bourgeoises avec les lois du capitalisme, le renforcement des politiques de capitalisme d'Etat à l'échelle des blocs, la fuite en avant dans l'endettement, ont permis qu'il n'apparaisse de façon trop évidente sous la forme d'une récession ouverte.

Une remarque sur cette question de la "récession". Dans un souci de plus grande clarté, la résolution désigne par "récession ouverte" le phénomène de stagnation ou de recul des indicateurs capitalistes eux-mêmes qui mettent ouvertement en évidence la réalité de ce que la bourgeoisie essaye de cacher, et de se cacher : l'effondrement de la production de valeurs. Cet effondrement, pour sa part, et comme l'établit le rapport, se poursuit même dans les moments qualifiés de "reprise" par la bourgeoisie. C'est ce dernier phénomène que la résolution désigne par le terme de "récession".

En conclusion de cette partie sur la crise économique, il faut souligner une nouvelle fois très clairement l'aggravation considérable de la crise du capitalisme, et des attaques contre la classe ouvrière, tout au long des années 80, confirmant sans aucune ambiguïté la validité de la perspective que nous avions tracée il y a dix ans. De même, il faut souligner que cette situation ne pourra que s'aggraver à une échelle encore bien plus considérable dans la période qui vient, du fait de l'impasse totale dans laquelle se trouve le capitalisme aujourd'hui.

SUR LES CONFLITS IMPERIALISTES

Sur cette question, qui n'a pas soulevé de débats importants, la présentation sera très brève et va se résumer à la réaffirmation lapidaire de quelques idées de base :

1°) C'est uniquement en s'appuyant fermement sur le cadre du marxisme que l'on peut comprendre l'évolution réelle des conflits impérialistes : au delà de toutes les campagnes idéologiques, l'aggravation de la crise du capitalisme ne peut conduire qu'à une intensification des antagonismes réels entre les blocs impérialistes.

2°) Manifestation de cette intensification, l'offensive du bloc US, par les succès qu'elle a remportés, permet d'expliquer l'évolution récente de la diplomatie de l'URSS et le désengagement de cette puissance d'un certain nombre de positions qu'elle ne pouvait plus tenir.

3°) Cette évolution diplomatique ne signifie donc nullement que s'ouvre une période d'atténuation des antagonismes entre grandes puissances, bien au contraire, ni que soient éteints, à l'heure actuelle, les conflits qui ont ravagé de nombreux points de la planète ces dernières années. En de nombreux endroits la guerre et les massacres se poursuivent et peuvent s'intensifier d'un jour à l'autre, semant toujours plus de cadavres et de calamités.

4°) Dans les campagnes pacifistes actuelles, un des éléments déterminants est la nécessité pour l'ensemble de la bourgeoisie de masquer à la classe ouvrière les véritables enjeux de la période présente à un moment où se développent ses luttes.

L'EVOLUTION DE LA LUTTE DE CLASSE

Ce que se propose de faire essentiellement la présentation, c'est d'expliciter le bilan global de la lutte de classe au cours des années 80.

Pour donner les grandes lignes d'un tel bilan, pour rendre compte du chemin parcouru, il est nécessaire de voir brièvement où en était le prolétariat au début de la décennie.

Le début des années 80 est marqué par le contraste entre, d'une part, l'affaiblissement de la lutte du prolétariat des grandes concentrations ouvrières des pays avancés du bloc de l'Ouest, en particulier d'Europe occidentale, faisant suite aux grands combats de la seconde vague de luttes en 1978-79 et, d'autre part, les formidables affrontements de Pologne de l'été 80, qui constituent le point culminant de cette vague. Cet affaiblissement de la lutte des bataillons décisifs du prolétariat mondial est dû en grande partie à la politique de la gauche dans l'opposition mise en place par la bourgeoisie dès le début de cette deuxième vague de luttes. Cette nouvelle carte bourgeoise a surpris la classe ouvrière et a, en quelque sorte, brisé son élan. C est pour cela que les combats de Pologne se déroulent dans un contexte général défavorable, dans une situation d'isolement international. C'est une situation qui évidemment facilite d'autant leur dévoiement sur les terrains du syndicalisme, des mystifications démocratiques et nationalistes ; qui facilite par conséquent la brutale répression de décembre 81. En retour, la défaite cruelle subie par le prolétariat en Pologne ne peut qu'aggraver pour un temps la démoralisation, la démobilisation et le désarroi du prolétariat des autres pays. Elle permet en particulier de redorer de façon très sensible le blason du syndicalisme à l'Est et à l'Ouest. C'est pour cela que nous avons parlé de défaite et de recul de la classe ouvrière," non seulement sur le plan de sa combativité, mais aussi sur le plan idéologique.

Cependant, ce recul est de courte durée. Dès l'automne 83, se développe une 3ème vague de luttes, une vague particulièrement puissante qui met en évidence la combativité intacte du prolétariat, et qui se distingue par le caractère massif et simultané des luttes.

Face à cette vague de luttes ouvrières, la bourgeoisie déploie en beaucoup d'endroits une stratégie de dispersion des attaques destinée à émietter les luttes, stratégie accompagnée d'une politique d'immobilisation menée par les syndicats là où ils sont les plus déconsidérés. Mais dès le printemps 86, les combats généralisés du secteur public, en Belgique, de même que la grève des chemins de fer de décembre en France, mettent en évidence les limites d'une telle stratégie du fait même de l'aggravation considérable de la situation économique qui contraint la bourgeoisie à mener des attaques de plus en plus frontales. La question essentielle que posent désormais, et pour toute une période historique, ces expériences de la classe et le caractère même des attaques capitalistes, est celle de l'unification des luttes. C'est-à-dire une forme de mobilisation qui ne se contente pas de la simple extension mais où la classe prendra en main directement celle-ci à travers ses assemblées générales en vue de constituer un front uni face à la bourgeoisie. ([4] [9])

Face à ces nécessités et potentialités de la lutte, il est évident que la bourgeoisie ne reste pas inactive. Elle déploie d'une manière encore plus systématique qu'auparavant les armes classiques de la gauche dans l'opposition :

- la radicalisation des syndicats classiques,

- la mise en avant du syndicalisme de base,

- la politique consistant pour ces organes à prendre les devants afin de mouiller la poudre.

Mais de plus, elle utilise, notamment là où le syndicalisme est le plus déconsidéré, des armes nouvelles telles les coordinations, qui complètent où précèdent le travail du syndicalisme. Enfin, elle utilise en de nombreux pays le poison du corporatisme visant notamment à enfermer les ouvriers dans un faux choix entre "l'élargissement avec les syndicats" et le repliement "auto-organisé" sur le métier.

Cet ensemble de manoeuvres a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats. Cela ne veut pas dire que soit remise en cause la dynamique des luttes ouvrières dans la mesure même où la radicalisation des manoeuvres bourgeoises est, au même titre que toutes les campagnes médiatiques actuelles, pacifistes et autres, un signe du développement des potentialités vers de nouveaux combats de bien plus grande envergure et beaucoup plus conscients.

En ce sens, le bilan global qu'il faut tirer des années 80 est celui, non pas d'une quelconque stagnation de la lutte de classe, mais bien d'une avancée décisive. Cette avancée, elle s'exprime notamment dans le contraste existant entre le début des années 80, qui voit un renforcement momentané du syndicalisme, et la fin de cette période où, comme le disent les camarades de WR, "la bourgeoisie manoeuvre pour imposer des structures "anti-syndicales" dans les luttes de la classe ouvrière".

Le rapport, par ailleurs, explicite le cadre historique dans lequel se développe aujourd'hui la lutte du prolétariat, cadre qui explique le rythme lent de ce développement, de même que les difficultés sur lesquelles s'appuie systématiquement la bourgeoisie pour développer ses manoeuvres. Plusieurs des éléments qui sont avancés avaient déjà été évoqués par le passé (rythme lent -qui aujourd'hui, évidemment, tend à s'accélérer- de la crise elle-même, poids de la rupture organique et inexpérience des nouvelles générations ouvrières). Mais le rapport fait un point particulier sur la question de la décomposition de la société capitaliste, lequel a suscité de nombreux débats dans l'organisation.

L'évocation de cette question était indispensable à plusieurs titres :

1°) D'une part, ce n'est que récemment que cette question a été clairement mise en évidence et explicitée par le CCI (bien que nous l'ayons déjà identifiée lors des attentats terroristes de Paris à l'automne 86).

2°) Il importait d'examiner dans quelle mesure un phénomène qui affecte les organisations révolutionnaires (et qui est particulièrement souligné dans le rapport d'activités) pèse également sur la classe dont ces organisations constituent l'avant garde.

La présentation ne reviendra pas sur ce qui est dit dans le rapport. Nous nous bornerons à mettre en avant les points suivants :

1°) Depuis déjà longtemps, le CCI a mis en évidence le fait que les conditions objectives dans lesquelles se développent aujourd'hui les luttes ouvrières (l'enfoncement du capitalisme dans sa crise économique qui touche simultanément tous les pays) sont bien plus favorables au succès de la révolution que celles qui se trouvaient à l'origine de la première vague révolutionnaire (la 1ère guerre impérialiste).

2°) De même, nous avons montré en quoi les conditions subjectives étaient également plus favorables dans la mesure où il n'existe pas aujourd'hui de grands partis ouvriers, comme les partis socialiste, dont la trahison au cours même de la période décisive pourrait, à l'image du passé, désarçonner le prolétariat.

3°) En même temps, nous avons également mis en évidence les difficultés spécifiques et les entraves que rencontre la vague historique actuelle des combats de classe : le poids de la rupture organique, la méfiance vis à vis du politique, le poids du conseillisme (voir en particulier la résolution sur la situation internationale adoptée par le 6ème congrès du CCI).

Il importait donc de mettre en évidence, en simple cohérence avec ce que nous disons sur les difficultés que rencontre l'organisation, que le phénomène de décomposition pèse à l'heure actuelle et pour toute une période d'un poids considérable, qu'il constitue un danger très important auquel la classe doit s'affronter pour s'en protéger et se donner les moyens de le retourner contre le capitalisme.