Revue Internationale no 56 - 1e trimestre 1989

- 2794 reads

Editorial : FRANCE : les "coordinations" à l'avant-garde du sabotage des luttes

- 2671 reads

Les mouvements sociaux qui agitent la France depuis plusieurs mois dans presque toutes les branches du secteur public constituent une illustration éclatante de la perspective mise en avant par le CCI depuis de nombreuses années : face aux attaques de plus en plus brutales et massives d'un capital plongé dans une crise insurmontable (voir dans ce n° l'article sur la situation économique), la classe ouvrière mondiale n'est pas résignée, bien au contraire. Le profond mécontentement qu'elle a accumulé se transforme maintenant en une énorme combativité qui contraint la bourgeoisie à déployer des manoeuvres de plus en plus vastes et subtiles pour ne pas être débordée. Ainsi en France, elle a mis en oeuvre un plan très élaboré qui faisait appel non seulement aux différentes formes de syndicalisme (syndicalisme "traditionnel" et syndicalisme "de base") mais encore et surtout à des organes qui se prétendent encore plus "à la base" (puisqu'ils sont sensés s'appuyer sur les assemblées générales de travailleurs en lutte), les "coordinations", dont l'utilisation dans le sabotage des luttes ne va pas s'arrêter de sitôt.

Jamais, depuis de nombreuses années, "rentrée sociale" en France n'avait été aussi explosive que celle de l'automne 88. Depuis le printemps, il était clair que d'importants affrontements de classe se préparaient. Les luttes qui s'étaient déroulées entre mars et mai 88 dans les entreprises "Chausson" (construction de camions) et SNECMA (moteurs d'avions) avaient fait la preuve que la période de relative passivité ouvrière qui avait suivi la défaite de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 et janvier 87 était bien terminée. Le fait que ces mouvements aient éclaté et se soient développés alors que se déroulaient les élections présidentielles et législatives (pas moins de 4 élections en deux mois) était particulièrement significatif dans un pays où traditionnellement ce type de période est synonyme de calme social. Et cette fois-ci, le Parti socialiste revenu au pouvoir ne pouvait espérer aucun "état de grâce" comme en 81. D'une part les ouvriers avaient déjà appris entre 81 et 86 que l'austérité "de gauche" ne vaut pas mieux que celle "de droite". D'autre part, dès son installation, le nouveau gouvernement avait clairement mis les points sur les i : il était hors de question de remettre en cause la politique économique appliquée par la droite durant les deux années précédentes. Et elle avait mis à profit les mois d'été pour aggraver cette politique.

C'est pour cela que la combativité ouvrière que le cirque électoral du printemps avait partiellement paralysée ne pouvait manquer d'exploser dès l'automne en des luttes massives, en particulier dans le secteur public où les salaires avaient baissé de près de 10% en quelques années. La situation était d'autant plus menaçante pour la bourgeoisie que depuis les années du gouvernement PS-PC (81-84), les syndicats avaient subi un discrédit considérable et n'étaient plus en mesure dans beaucoup de secteurs de contrôler à eux seuls les explosions de colère ouvrière. C'est pour cette raison qu'elle a mis en place un dispositif visant à émietter, à disperser les combats de classe, où évidemment les syndicats avaient leur place, mais dont le premier rôle serait tenu pendant toute la phase initiale par des organes "nouveaux", "non syndicaux", "vraiment démocratiques" : les "coordinations".

UNE NOUVELLE ARME DE LA BOURGEOISIE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE : LES "COORDINATIONS"

Le terme de "coordination" a été employé déjà en de multiples reprises ces dernières années dans différents pays d'Europe. Ainsi nous avons connu, au milieu des années 80 en Espagne, une "Coordinadora de Estibadores" (Coordination de dockers) ([1] [1]) dont le langage radical et la très grande ouverture (notamment en permettant aux révolutionnaires d'intervenir dans ses assemblées) pouvait faire illusion, mais qui n'était pas autre chose qu'une structure permanente du syndicalisme de base. De même, nous avons vu se constituer en Italie, au cours de l'été 87, un "Coordinamento di Macchinisti" (Coordination des conducteurs de train), qui s'est révélé rapidement comme étant de même nature. Mais la terre d'élection des "coordinations" est incontestablement, à l'heure actuelle, la France où, depuis l'hiver 86-87, toutes les luttes ouvrières importantes ont vu se manifester des organes portant ce nom :

- "coordinations" des "agents de conduite" (dite de Paris-Nord) et "intercatégorielle" (dite de Paris Sud-Est) lors de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 ([2] [2]);

- "coordination des instituteurs" lors de la grève de cette catégorie en février 87 ;

- "coordination Inter-SNECMA" lors de la grève dans cette entreprise au printemps 88 ([3] [3]).

Parmi ces différentes "coordinations", certaines sont de simples syndicats, c'est-à-dire des structures permanentes prétendant représenter les travailleurs dans la défense de leurs intérêts économiques. Par contre, d'autres de ces organes n’on pas à priori la vocation de se maintenir de façon permanente? Ils surgissent, ou apparaissent au grand jour, au moment des mobilisations de la classe ouvrière dans un secteur et disparaissent avec elles. Il en a été ainsi, par exemple des coordinations qui avaient surgi lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86. Et c'est justement ce caractère "éphémère" qui, en donnant l'impression qu'ils sont des organes constitués par la classe spécifiquement pour et dans la lutte, qui les rend d'autant plus pernicieux.

En réalité, l'expérience nous a montré que de tels organes, quand ils n'étaient pas préparés de longs mois à l'avance par des forces politiques précises de la bourgeoisie, étaient "parachutés" par celles-ci sur un mouvement de luttes en vue de son sabotage. Déjà dans la grève des chemins de fer en France, nous avions pu constater comment la "coordination des agents de conduite", en fermant complètement ses assemblées à tous ceux qui n'étaient pas conducteurs, avait contribué de façon très importante à l'isolement du mouvement et à sa défaite. Or cette "coordination" s'était constituée sur la base de délégués élus par les assemblées générales des dépôts. Pourtant, elle avait été immédiatement contrôlée par des militants de la "Ligue Communiste" (section de la 4ème Internationale trotskiste) qui, évidemment, ont pris en charge le sabotage de la lutte comme c'est leur rôle. Mais avec les autres "coordinations" qui ont surgi par la suite, déjà avec la "coordination inter catégorielle des cheminots" (qui prétendait combattre l'isolement corporatiste), et plus encore avec la "coordination des instituteurs" qui est apparue quelques semaines après, on a constaté que ces organes étaient constitués de façon préventive avant que les assemblées générales n'aient commencé à envoyer des délégués. Et à l'origine de cette constitution on retrouvait toujours une force bourgeoise de gauche ou gauchiste preuve que la bourgeoisie avait compris le parti qu'elle pouvait tirer de ces organismes.

Mais l'illustration la plus claire de cette politique bourgeoise nous a été donnée par la constitution et les agissements de la "Coordination Infirmière" à qui la bourgeoisie a confié le rôle principal dans la première phase de sa manoeuvre : le déclenchement de la grève dans les hôpitaux en octobre 88. En fait cette "coordination" avait été constituée dès mars 88, dans les locaux du syndicat socialisant CFDT, par des militants de celui-ci. Ainsi, c'est directement le Parti socialiste, qui s'apprêtait à revenir au pouvoir, qui a porté sur les fonts baptismaux cette soi-disant organisation de lutte des travailleurs. Le déclenchement de la grève elle-même porte la marque de l'action du parti socialiste et donc du gouvernement. Il s'agissait pour la bourgeoisie (non pas ses forces d'appoint comme les gauchistes, mais directement ses forces dominantes, celles qui se trouvent au sommet de l'Etat) de lancer un mouvement de lutte dans un secteur particulièrement arriéré sur le plan politique afin de pouvoir "mouiller la poudre" du mécontentement qui s'accumulait depuis des années dans l'ensemble de la classe ouvrière. Il est clair que les infirmières qui allaient involontairement constituer l'infanterie de cette manoeuvre bourgeoise avaient elles aussi de réelles raisons d'exprimer leur mécontentement (des conditions de travail invraisemblables qui ne cessaient de s'aggraver et des salaires de misère). Mais l'ensemble des événements qui se sont déroulés sur plus d'un mois permet de mettre en évidence la réalité du plan bourgeois destiné à établir un contre-feu face à la montée du mécontentement ouvrier.

LES AGISSEMENTS DES "COORDINATIONS" DANS LA GREVE DES HOPITAUX EN FRANCE

En choisissant les infirmières pour développer sa manoeuvre, la bourgeoisie savait ce qu'elle faisait. C'est un secteur parmi les plus corporatistes qui soient, où le niveau de diplômes et de qualification requis a permis l'introduction de préjugés très forts et un certain mépris vis-à-vis d'autres personnels hospitaliers (aides soignantes, ouvriers de l'entretien, etc.) considérés comme "subalternes". De plus, en France, l'expérience de lutte est très faible dans ce secteur. L'ensemble de ces éléments donnait à la bourgeoisie la garantie qu'elle pourrait contrôler globalement le mouvement sans crainte de débordements significatifs, et en particulier que les infirmières ne pourraient en aucune façon constituer le fer de lance de l'extension des luttes.

Cette garantie était renforcée par la nature et la forme des revendications mises en avant par la "Coordination infirmière". Parmi celles-ci, la revendication d'un "statut" et de la "revalorisation de la profession" recouvrait en réalité la volonté de mettre en avant la "spécificité" et la "qualification particulière" des infirmières vis-à-vis des autres travailleurs de l'hôpital. De plus cette revendication contenait l'exigence répugnante de n'accepter dans les écoles d'infirmières que des élèves ayant leur baccalauréat. Enfin, dans la même démarche élitiste, la revendication d'une augmentation de 2 000 francs par mois (qui représentait de 20 à 30 %) était rattachée au niveau d'études des infirmières (baccalauréat < plus 3 ans), ce qui voulait dire que les autres travailleurs hospitaliers moins qualifiés, et encore moins payés, n'avaient aucune raison d'avoir les mêmes exigences et cela d'autant plus que, sans le prendre officiellement à son compte évidemment, la "Coordination" faisait et laissait dire qu'il ne fallait pas que les autres catégories revendiquent des augmentations de salaire car cela serait déduit des augmentations des infirmières.

Un autre indice de la manoeuvre est le fait que c'est dès le mois de juin que le noyau initial de la "Coordination infirmière" a planifié le début du mouvement pour le 29 septembre avec une journée de grève et une grande manifestation dans la capitale. Cela donnait le temps à la "Coordination" de bien se structurer et d'élargir son assise avant l'épreuve du feu. Ce renforcement de la capacité de contrôle des travailleurs par la "Coordination" s'est poursuivi dès la fin de la manifestation par une assemblée de plusieurs milliers de personnes où les membres de sa direction se sont présentés pour la première fois en public. Cette assemblée a constitué une première légitimation a posteriori de la "Coordination" où elle a "magouillé" du mieux possible pour empêcher que la grève ne démarre immédiatement, tant qu'elle n'aurait pas bien "les choses en main". Elle lui a permis également de bien affirmer sa "spécificité infirmière", notamment en "encourageant" les autres catégories qui avaient participé à la manifestation (preuve de l'énorme "ras-le-bol" existant), et qui se trouvaient dans la salle, à créer leurs "propres coordinations". Ainsi était mis en place le dispositif qui allait permettre un émiettement systématique de la lutte au sein des hôpitaux, de même que son isolement à l'intérieur de ce secteur. Les "coordinations" qui allaient se créer à partir du 29 septembre dans la foulée de la "Coordination infirmière" (pas moins de 9 dans le seul secteur de la santé) se sont chargées de compléter le travail de division de celle-ci parmi les hospitaliers, alors qu'il revenait à une "coordination des personnels de santé" (créée et contrôlée par le groupe trotskiste "Lutte ouvrière"), qui se voulait "ouverte" à toutes les catégories, d'encadrer les travailleurs qui rejetaient le corporatisme des autres "coordinations" et de paralyser toute tentative de leur part d'élargir le mouvement en dehors de l'hôpital.

Le fait que ce soit une "coordination" et non un syndicat qui ait lancé le mouvement (alors qu'elle avait été constituée par des syndicalistes), n'est évidemment pas le fait du hasard. En réalité, c'était le seul moyen permettant une mobilisation importante compte tenu du discrédit considérable que subissent en France les syndicats, notamment depuis le gouvernement de la "gauche unie" entre 1981 et 1984. Ainsi, les "coordinations" ont comme fonction d'assurer cette "mobilisation massive" qui est ressentie par tous les ouvriers comme une nécessité pour faire reculer la bourgeoisie et son gouvernement. Cette mobilisation massive, il y a un bon moment déjà que les syndicats ne l'obtiennent plus derrière leurs "appels à la lutte". En fait, dans de nombreux secteurs, il suffit souvent qu'une "action" soit appelée par tel ou tel syndicat, pour qu'un nombre important d'ouvriers considère que c'est une manoeuvre destinée à servir les intérêts de chapelle de ce syndicat et décide de s'en détourner. Cette méfiance, et le faible écho que rencontrent les appels syndicaux, ont d'ailleurs été souvent employés par la propagande bourgeoise pour faire entrer dans la tête des ouvriers l'idée d'une "passivité" de la classe ouvrière en vue de développer en son sein un sentiment d'impuissance et de démoralisation. Ainsi, seul un organisme ne portant pas l'étiquette syndicale était en mesure d'obtenir au sein de la corporation choisie par la bourgeoisie comme principal terrain de sa manoeuvre, une "unité", condition d'une participation massive derrière ses appels. Mais cette "unité" que la "Coordination infirmière" prétendait être seule à garantir contre les habituelles "chamailleries" entre les différents syndicats n'était que le revers de l'écoeurante division qu'elle a promue et renforcée parmi les travailleurs de l'hôpital. L'"anti-syndicalisme" qu'elle a affiché s'accompagnait de l'argument crapuleux suivant lequel les syndicats ne défendent pas les intérêts des travailleurs justement parce qu'ils sont organisés non par profession mais par secteur d'activité. Un des thèmes majeurs mis en avant par la "Coordination" pour justifier l'isolement corporatiste était que les revendications unitaires avaient pour résultat de "diluer" et "d'affaiblir" les revendications "propres" aux infirmières. Cet argument n'est pas nouveau. Il nous a notamment été servi lors de la grève des chemins de fer de décembre 86 par la "coordination des agents de conduite". On le retrouve également dans le discours corporatiste tenu par le "Coordinamento di Macchinisti" dans les chemins de fer italiens en 87. En fait, au nom de la "remise en cause" ou du "dépassement" des syndicats on en revient ici à une base d'organisation qui appartenait à la classe ouvrière au siècle dernier, lorsqu'elle a commencé par constituer des syndicats de métier, mais qui dans la période actuelle ne peut être moins bourgeoise que les syndicats eux-mêmes. Alors que la seule base sur laquelle peut aujourd'hui s'organiser la classe ouvrière est la base géographique, par-delà les distinctions entre entreprises et branches d'activité (distinctions que les syndicats ne cessent évidemment de cultiver dans leur travail de division et de sabotage des luttes), un organisme qui se constitue spécifiquement sur la base de la profession ne peut se situer que dans le camp bourgeois.

On voit ainsi le piège dans lequel les "coordinations" se proposent d'enfermer les ouvriers : ou bien ils "marchent" derrière les syndicats (et dans les pays où il existe le "pluralisme syndical" ils deviennent les otages des différents gangs qui entretiennent leurs divisions) ou bien ils se détournent des syndicats mais c'est pour se diviser d'une autre façon. En fin de compte les "coordinations" ne sont pas autre chose que le complément des syndicats, l'autre mâchoire de l'étau qui vise à emprisonner la classe ouvrière.

LE PARTAGE DU TRAVAIL ENTRE LES "COORDINATIONS" ET LES SYNDICATS

Cette complémentarité entre le travail des syndicats et celui des "coordinations" s'est révélée de façon claire dans les deux mouvements les plus importants qui se sont déroulés en France ces deux dernières années : dans les chemins de fer et dans les hôpitaux. Dans le premier cas, le rôle des "coordinations" s'est réduit essentiellement à "contrôler le terrain" en laissant le soin aux syndicats de mener les négociations avec le gouvernement. En cette circonstance elles ont d'ailleurs joué un rôle utile de rabatteurs pour le compte des syndicats en affirmant bien fort qu'elles ne leur contestaient nullement la responsabilité de "représenter" les travailleurs auprès des autorités (elles ont tout juste réclamé sans succès d'avoir un petit strapontin à la table de négociation). Dans le second cas, alors que les syndicats étaient bien plus contestés, la "Coordination infirmière" a été finalement gratifiée d'une place à part entière à cette même table. Après que le ministre de la santé ait au début refusé de la recevoir (à l'issue de la première manifestation du 29 septembre), c'est par la suite le premier ministre lui-même qui, le 14 octobre, après une manifestation rassemblant près de 100 000 personnes à Paris, lui a accordé cette faveur. C'était la moindre des récompenses que le gouvernement pouvait donner à ces gens qui lui rendaient de si fiers services. Mais le partage des tâches s'est également réalisé en cette circonstance : finalement, ce 14 octobre les syndicats (à l'exception du plus "radical", la CGT contrôlée par le PC) ont signé un accord avec le gouvernement alors que la "coordination" continuait à appeler à la lutte. Soucieuse d'apparaître jusqu'au bout comme un "véritable défenseur" des travailleurs, elle n'a jamais officiellement accepté les propositions du gouvernement. Le 23 octobre, elle a enterré le mouvement à sa façon en appelant à la "poursuite de la lutte sous d'autres formes" et en organisant de temps en temps des manifestations où l'assistance de moins en moins nombreuse ne pouvait que démobiliser les travailleurs. Cette démobilisation résultait également du fait que le gouvernement, s'il n'avait rien donné aux autres catégories d'hospitaliers et s'il avait refusé toute augmentation d'effectif du personnel infirmier (une des revendications importantes), avait accordé à celui-ci des augmentations de salaire non négligeables (de l'ordre de 10 %) sur des fonds (1,4 milliard de francs) qui d'ailleurs étaient déjà prévus à l'avance dans le Budget. Cette "demi-victoire" des seules infirmières (prévue et planifiée depuis longtemps par la bourgeoisie : on avait pu voir l'ancien ministre de la santé participer aux manifestations de la "Coordination" et même Mitterrand avait déclaré que les revendications des infirmières étaient "légitimes") présentait le double avantage d'aggraver encore la division entre les différentes catégories de travailleurs de l'hôpital et d'accréditer l'idée qu'en se battant sur un terrain corporatiste, notamment derrière une "coordination", on pouvait obtenir quelque chose.

Mais la manoeuvre bourgeoise visant à désorienter l'ensemble de la classe ouvrière ne s'arrêtait pas avec la reprise du travail dans les hôpitaux. La dernière phase de l'opération débordait largement le secteur de la santé et appartenait pleinement aux syndicats que le travail des coordinations avait remis en selle. Alors que pendant toute la montée du mouvement dans la santé, les syndicats et les groupes "gauchistes" avaient fait tout leur possible pour empêcher le démarrage de grèves dans d'autres secteurs (notamment dans les postes où la volonté de lutte était très forte), à partir du 14 octobre, ils ont commencé à appeler à la mobilisation et à la grève un peu partout. C'est ainsi que le 18 octobre la CGT a convoqué une "journée d'action inter catégorielle" et que le 20 octobre les autres syndicats, rejoints au dernier moment par la CGT, ont appelé à une journée d'action dans la fonction publique. Par la suite, les syndicats, et en première ligne la CGT, ont commencé à appeler systématiquement à la grève dans les différentes branches du secteur public, les unes après les autres : postes, électricité, chemins de fer, transports urbains des villes de province puis de la capitale, transports aériens, sécurité sociale... Il s'agit pour la bourgeoisie d'exploiter à fond la désorientation créée dans la classe ouvrière par le mouvement dans les hôpitaux au moment de son reflux, pour déployer sa manoeuvre dans tous les autres secteurs. On assiste à une "radicalisation" des syndicats - CGT en tête - qui font de la "surenchère" par rapport aux "coordinations" en appelant à "l'extension", qui organisent, là où ils conservent une influence suffisante, des grèves "jusqu'auboutistes" et minoritaires, faisant appel à des "actions de commando" (comme parmi les conducteurs des camions des postes qui ont bloqué les centres de tri) ce qui a pour effet de les isoler encore plus. A l'occasion, d'ailleurs, les syndicats n'hésitent pas à se coiffer ouvertement de la casquette des "coordinations" lorsque cela peut "aider" comme ce fut le cas aux postes où la CGT a créé la sienne.

Ainsi, le partage des tâches entre "coordinations" et syndicats couvre tout le champ social : aux premières il revenait de lancer et de contrôler à la base le mouvement "phare", le plus massif, celui de la santé ; aux seconds, après qu'ils aient négocié de façon "positive" avec le gouvernement dans cette branche, il revient maintenant la responsabilité de compléter le travail dans les autres catégories du secteur public. Et en fin de compte, l'ensemble de la manoeuvre a réussi puisque, aujourd'hui, la combativité ouvrière se retrouve dispersée en de multiples foyers de lutte isolés qui ne pourront que l'épuiser, ou paralysée chez les ouvriers qui refusent de se laisser entraîner dans les aventures de la CGT.

QUELLES LEÇONS POUR LA CLASSE OUVRIERE ?

Alors que, deux mois après le début du mouvement dans les hôpitaux, les grèves se poursuivent encore en France dans différents secteurs, ce qui met bien en évidence les énormes réserves de combativité qui s'étaient accumulées dans les rangs ouvriers, les révolutionnaires peuvent déjà en tirer un certain nombre d'enseignements pour l'ensemble de la classe.

En premier lieu, il importe de souligner la capacité de la bourgeoisie d'agir de façon préventive et en particulier de "susciter le déclenchement de mouvements sociaux de façon prématurée lorsqu'il n'existe pas encore dans l'ensemble du prolétariat une maturité suffisante permettant d'aboutir à une réelle mobilisation. Cette tactique a déjà été souvent employée dans le passé par la classe dominante, notamment dans des situations où les enjeux étaient encore bien plus cruciaux que ceux de la période actuelle. L'exemple le plus marquant nous est donné par ce qui s'est passé à Berlin en janvier 1919 où, à la suite d'une provocation délibérée du gouvernement social-démocrate, les ouvriers de cette ville s'étaient soulevés alors que ceux de la province n'étaient pas encore prêts à se lancer dans l'insurrection. Le massacre de prolétaires (ainsi que la mort des deux principaux dirigeants du Parti communiste d'Allemagne : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht) qui en a résulté a porté un coup fatal à la Révolution dans ce pays où, par la suite, la classe ouvrière a été défaite paquet par paquet.

Aujourd'hui et dans les années à venir, cette tactique visant à prendre les devants pour battre les ouvriers paquet par paquet sera systématiquement employée par la bourgeoisie alors que la généralisation des attaques économiques du capital commande une riposte de plus en plus globale et unie de la part de la classe ouvrière. L'exigence de l'unification des luttes qui est ressentie de façon croissante par les ouvriers est appelée à se heurter à une multitude de manoeuvres, impliquant un partage des tâches entre toutes les forces politiques de la bourgeoisie, et particulièrement la Gauche, les syndicats et les organisations gauchistes, visant à diviser la classe ouvrière et à émietter son combat. Ce que nous confirment les événements récents en France, c'est que parmi les armes les plus dangereuses mises en oeuvre par la bourgeoisie dans la conduite de cette politique, il faut ranger les "coordinations" dont l'utilisation se fera de plus en plus fréquente à mesure que se développera le discrédit des syndicats et la volonté des ouvriers de prendre en main leurs luttes.

Face aux manoeuvres de la bourgeoisie visant à chapeauter les luttes par ces fameuses "coordinations", il appartient à la classe ouvrière de comprendre que sa force véritable ne provient pas de ces prétendus organes de "centralisation" mais, en premier lieu, de ses assemblées générales à la base. La centralisation du combat de classe constitue un élément important de sa force, mais une centralisation précipitée, lorsqu'à la base n'existe pas un niveau suffisant de prise en main de la lutte par l'ensemble des travailleurs, lorsque ne«se manifestent pas des tendances significatives à l'extension, ne peut aboutir qu'au contrôle de l'ensemble du mouvement par des forces bourgeoises (en particulier les organisations gauchistes) et à son isolement, c'est-à-dire, deux éléments de sa défaite. L'expérience historique a démontré que plus on s'élève dans la pyramide des organes créés par la classe pour centraliser son combat, que plus on s'éloigne du niveau où l'ensemble des ouvriers peut s'impliquer directement dans celui-ci, et plus les forces de gauche de la bourgeoisie ont le jeu facile pour établir leur contrôle et développer leurs manoeuvres. Cette réalité on a pu la constater même dans des périodes révolutionnaires. C'est ainsi qu'en Russie, durant la plus grande partie de l'année 1917, le Comité exécutif des soviets a été contrôlé par les mencheviks et les socialistes révolutionnaires ce qui a conduit les bolcheviks pendant toute une période à insister pour que les soviets locaux ne se sentent pas liés par la politique menée par cet organe de centralisation. De même, en Allemagne, en novembre 1918, le Congrès des Conseils ouvriers ne trouve rien de mieux à faire qu'à remettre tout le pouvoir aux sociaux-démocrates passés à la bourgeoisie, prononçant ainsi l'arrêt de mort de ces mêmes conseils.

Cette réalité, la bourgeoisie l’a parfaitement comprise. C'est pour cela qu'elle va systématiquement susciter l'apparition d'organes de "centralisation" qu'elle pourra facilement contrôler en l'absence d'une expérience et d'une maturité suffisantes de la classe. Et pour mieux se garantir, elle va le plus souvent possible, notamment par l'entremise de ses forces gauchistes, fabriquer à l’avance de tels organes qui vont par la suite se faire "légitimer" par des simulacres d'assemblées générales empêchant de cette façon que celles-ci ne créent elles-mêmes de véritables organes de centralisation : comités de grève élus et révocables au niveau des entreprises, comités centraux de grève au niveau des villes, des régions, etc.

Les luttes récentes en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, ont fait la preuve que, quoi qu'en puissent dire les éléments conseillistes-ouvriéristes qui aujourd'hui se pâment devant les "coordinations", la classe ouvrière n'a pas encore atteint à l'heure actuelle la maturité suffisante lui permettant de constituer des organes de centralisation de ses luttes à l'échelle de tout un pays comme se proposent de le faire les "coordinations". Elle ne pourra pas prendre de raccourci et sera contrainte de déjouer pendant une longue période tous les pièges et obstacles que la bourgeoisie dispose devant elle. Elle devra en particulier poursuivre l'apprentissage de l'extension de ses luttes et d'une réelle prise en main de celles-ci à travers les assemblées générales souveraines sur les lieux de travail. Le chemin est encore long pour le prolétariat, mais il n'en existe pas d'autre.

FM. 22-11-88

Géographique:

- France [7]

Heritage de la Gauche Communiste:

Où en est la crise économique ? De la crise du crédit a la crise monétaire et a la récession ou le crédit n'est pas une solution

- 2644 reads

Un an après l'effondrement boursier d'octobre 1987 qui vit partir en fumée près de 2 000 milliards de dollars de capitaux spéculatifs (soit l'équivalent de près de 400 dollars par être humain), le capitalisme mondial semblerait en bonne santé : l'année 1988 s'annoncerait même, d'après les estimations actuelles, la meilleure depuis le début des années 80. Mais les années 1973 et 1978-79 qui ont précédé les grandes récessions de 1974-75 et 1980-82 furent aussi les plus brillantes en leur temps. La fuite dans le crédit n'est pas une solution éternelle. Ce qui s'annonce dans "l’euphorie" actuelle c'est une convulsion monétaire avec au bout une nouvelle récession mondiale.

D'ailleurs au lendemain même des élections américaines, le langage des propagandes officielles commence déjà à changer et le triomphalisme cède le pas aux appels à la prudence.

- "La fin du mandat Reagan est caractérisée par une expansion persistante depuis maintenant six ans, la plus longue de l’histoire américaine en temps de paix... En valeur absolue le déficit américain peut paraître important. Mais, comme le pays produit le quart du PNB mondial, le déficit américain est, en pourcentage, inférieur à la moyenne OCDE... La 'crise des déficits' américains est une astuce des relations publiques employée par l’establishment républicain traditionnel pour purger le parti d'hommes politiques populaires... Ce qu'il faut, c'est un système monétaire qui empêche les banques centrales de mettre en danger la prospérité économique." (P.C. Roberts, professeur au Centre d'études stratégiques, USA, un des théoriciens de la dite "économie de l'offre" ou "reaganomics")([1] [9]).

En d'autres termes, ce que disent certains économistes, c'est que les gigantesques déficits et l'endettement massif du capital américain ne constituent pas des problèmes majeurs. Les inquiétudes que le développement vertigineux de ces phénomènes soulève, seraient sans fondement réel et traduiraient tout au plus des "astuces" liées à des guerres de clans parmi les politiciens américains. Derrière cette affirmation d'autruche se trouve en fait posée la question de savoir si la fuite en avant dans le crédit ne serait pas, finalement, un remède éternel, un moyen de permettre à l'économie capitaliste de poursuivre, à condition que les autorités monétaires aient une politique adaptée, un développement ininterrompu : "L'expansion persistante... la plus longue de l'histoire américaine en temps de paix" confirmerait une telle possibilité.

En réalité, les fameuses six années d"'expansion" de l'économie américaine qui ont provisoirement empêché l'effondrement total de l'économie mondiale ([2] [10]) n'ont pas été le fruit d'une nouvelle découverte économique. Elles étaient une continuation de la vieille politique keynésienne de déficits étatiques et de la fuite en avant dans l'endettement. Et, contrairement à ce qu'affirme notre éminent professeur, l'ampleur de cet endettement - produit d'une véritable explosion du recours au crédit au cours des dernières années - loin d'être une question sans importance, pose DES A PRESENT des problèmes énormes aussi bien au capital américain qu'à l'économie mondiale et ouvre à brève échéance la perspective d'une nouvelle récession mondiale.

LES EFFETS DEVASTATEURS DE L'EXCES DE CREDIT

- "En 1987, l'Amérique importait près de deux fois plus qu'elle n'exportait. Elle dépensait 150 milliards de dollars de plus, dans les autres pays, qu'elle ne gagnait, et le gouvernement fédéral dépensait 150 milliards de dollars de plus sur le marché intérieur qu'il n'engrangeait de recettes fiscales. Les Etats-Unis comptant environ 75 millions de ménages, chacun d'entre eux a ainsi dépensé l'an dernier 2 000 dollars (12 500 F) de plus qu'il n'a gagné en moyenne et a emprunté le solde à l'étranger. " ([3] [11])

Les statistiques sont cette science qui permet d'affirmer que lorsqu'un bourgeois possède cinq automobiles et que sou voisin chômeur n'en possède aucune, ce dernier en possède tout de même deux et demie. La moyenne de dépenses à crédit pour chaque ménage américain n'est qu'une moyenne, mais elle donne une image de l'ampleur du phénomène de recours au crédit qui a caractérisé le capitalisme américain au cours des dernières années.

Cette situation a, dès à présent, des conséquences particulièrement significatives de l'état d'empoisonnement de la machine capitaliste aussi bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde.

Aux Etats-Unis

L'année 1988, outre le record d'endettement global du capital américain, a vu trois autres records historiques particuliers être battus :

- le record de faillites bancaires : en octobre 1988 le nombre de ces faillites avait déjà pulvérisé le record de 1987;

- le record de paiement des autorités fédérales pour indemniser les clients de caisses d'épargnes en faillite;

- le record de la masse d'intérêts payés par le trésor américain sur sa dette : "D'un moment à l'autre, les comptables du gouvernement US enregistreront un moment remarquable dans les comptes fédéraux : les intérêts que le Trésor paie sur les 2 000 milliards de dollars de la dette nationale sont sur le point de dépasser le montant de l'énorme déficit du budget. Le gouvernement US paie quelques 150 milliards de dollars par an en intérêts, soit 14% du total de la dépense gouvernementale. De ces 150 milliards, de 10 à 15% vont aux investisseurs étrangers." (New York Times, 11 octobre 1988).

Cependant, l'effet immédiat le plus grave de cette course dans l'endettement est la hausse des taux d'intérêt qu'elle entraîne. Le Trésor américain a de plus en plus de mal a trouver de nouveaux prêteurs pour financer sa dette. Pour y parvenir il est contraint d'offrir des taux d'intérêts de plus en plus élevés. Le gouvernement avait été contraint de rabaisser ces taux en octobre 1987 pour freiner l'effondrement boursier, mais depuis lors, il a de nouveau été conduit à les remonter. Le taux des Bons du Trésor à trois mois est ainsi passé de 5,12 % fin octobre 87 à 7,20 en août 88.

Les conséquences immédiates sont déjà dévastatrices à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la dette elle-même : étant donné l'ampleur de l'endettement, on estime qu'un point de plus des taux d'intérêt se traduit par 4 milliards de dollars de plus à payer par an par le capital américain. Deuxièmement, et surtout, la hausse des taux d'intérêt entraîne un freinage inévitable de la machine économique, c'est-à-dire annonce une récession à plus ou moins brève échéance.

Dans le monde

Mais le capital des Etats-Unis n'est pas le seul endetté dans le monde, loin s'en faut, même s'il est devenu le premier débiteur de la planète. La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis entraîne celle des taux d'intérêt dans le monde entier. Pour les pays de la périphérie, depuis longtemps confrontés à l'incapacité de faire face à leurs dettes, en particulier ceux d'Afrique et d'Amérique latine, cela veut dire une augmentation immédiate des intérêts à débourser et donc de leur dette déjà faramineuse. Leur faillite chronique pousse déjà leurs taux d'inflation vers de nouveaux records. Pour le Brésil, par exemple, il est prévu une inflation de 820% pour l'année 1988. Sur le plan des investissements, ceux-ci connaissent déjà une chute vertigineuse et généralisée.

Pour les capitaux créanciers des Etats-Unis, ceux qui bénéficient théoriquement en premier des déficits US car ils y trouvent dans l'immédiat un débouché pour leurs exportations (Japon et Allemagne en particulier), ils se trouvent de plus en plus en possession de montagnes de "promesses de paiement" américaines, libellées en dollars, sous toutes sortes de formes : bons du Trésor, actions, obligations, etc. Cela fait beaucoup de richesse sur le papier, mais que devient cette masse de papier du moment que le capital américain ne parvient pas à payer ou si - on y reviendra plus loin - les USA dévaluent le dollar ?

La thèse des économistes qui prétendent que la fuite en avant dans le crédit, en particulier aux Etats-Unis, n'est pas une véritable menace pour le capital mondial, est un leurre que la réalité dément dès à présent par les effets dévastateurs qu'elle exerce, même sans tenir compte des perspectives qu'elle ouvre pour l'avenir.

LE CREDIT N'EST PAS UNE SOLUTION ETERNELLE

Le capitalisme a toujours eu recours au crédit pour assurer sa reproduction. Il constitue un élément fondamental de son fonctionnement en particulier au niveau de la circulation. Sa généralisation par le capital constitue un accélérateur de son processus d'accumulation et en tant que tel il est un instrument indispensable à son bon fonctionnement. Mais il ne joue ce rôle que dans la mesure où le capital fonctionne dans des conditions d'expansion réelles, c'est-à-dire, si au bout du retardement qu'il crée entre le moment de la vente et le moment du paiement, il existe un remboursement réel.

- "Le maximum que puisse faire le crédit dans ce domaine -qui concerne la seule circulation - c'est de sauvegarder la continuité du processus productif, A CONDITION qu'existent toutes les autres conditions de cette continuité, c'est-à-dire, qu'existe réellement le capital contre lequel il doit être échangé. " (Marx, Grundrisse).

Or, le problème pour le capitalisme actuellement, aussi bien aux USA qu'ailleurs, c'est que "le capital contre lequel (le crédit) doit être échangé", "les autres conditions de cette continuité du processus productif n'existent pas.

Contrairement à ce qui se produit dans des conditions de véritable expansion, le capital ne recourt pas aujourd'hui au crédit pour accélérer un processus productif sain, mais pour retarder les échéances d'un processus productif embourbé dans la surproduction et le manque de débouchés solvables. Depuis la fin des années 1950-60, depuis la fin du processus de reconstruction qui suivit la deuxième guerre mondiale, le capitalisme n'a survécu qu'en poussant les manipulations économiques de toutes sortes à des extrêmes insoupçonnables, mais il n'a pas pour autant résolu son impasse de fond. Au contraire il n'a fait, et ne fait, que l'aggraver.

LA POURSUITE DE LA FUITE EN AVANT

Aux Etats Unis. Au lendemain du "krach" d'octobre 1987 les USA n'ont eu d'autre solution que de poursuivre leur endettement. Certains économistes estiment que les Banques centrales des autres pays ont dû ainsi racheter pour près de 120 milliards de dollars.

Dans les pays moins développés. Certains économistes avaient parlé de faire des moratoires et d'annuler tout simplement la dette des pays les plus pauvres. Comme nous l'avions prévu dans le n° 54 de cette revue, cela s'est réduit essentiellement à des promesses verbales et à quelques miettes.

Il est vrai que l'annulation de l'obligation de rembourser les crédits éliminerait le problème. Mais cela reviendrait à faire du capitalisme un mode de production qui ne produit plus pour le profit... ce qui n'est plus du capitalisme. Non, la "solution" trouvée a été d'ouvrir de nouveaux crédits. On assiste ainsi à la fin de 1988 à une spectaculaire ouverture de nouveaux crédits à ces pays : de nouveaux rééchelonnements des dettes sont accordés et le Mexique s'est même vu accorder un prêt d'urgence, par les Etats-Unis : 3,5 milliards de dollars, le prêt le plus important accordé à un pays débiteur depuis 1982.

Dans les pays de l'Est L'URSS, après toute une période où elle s'est attachée à réduire son endettement, revient quémander des crédits aux puissances occidentales, Perestroïka aidant. Des consortiums bancaires en Italie, RFA, France et Grande Bretagne devraient permettre à Moscou d'obtenir environ 7 milliards de dollars de crédits. Il en est de même pour la Chine qui connaît une situation de plus en plus analogue à celle des pays d'Amérique latine (inflation galopante, demande de nouveaux crédits pour pallier l'incapacité de rembourser ceux contractés auparavant).

LES PERSPECTIVES

L'économie capitaliste ne va pas vers une crise du crédit. Elle est déjà entièrement plongée dans une telle crise. C'est sur le plan monétaire que celle-ci devrait désormais se manifester.

- "Le système monétaire est essentiellement catholique, le système de crédit essentiellement protestant... The Scotch hâte gold (l’Ecossais hait Vor). Sous la forme de papier, l’existence monétaire des marchandises est de nature purement sociale. C'est la FOI qui sauve : la foi en la valeur monétaire considérée comme l’esprit immanent des marchandises, la foi dans le mode de production et son ordre prédestiné, la foi dans les agents individuels de la production tenus pour de simples personnifications du capital qui croît de lui-même.. Pas plus que le protestantisme ne peut s'émanciper des fondements du catholicisme, le système du crédit ne peut s'émanciper des fondements du système monétaire." (Marx, Le Capital, III, "Circulation, crédit, change", XVIII, Ed. La Pléiade, t. II, 1265).

En ce sens, Roberts ressent quelque chose de juste quand il nie le problème d'un excès de crédit pour les Etats-Unis et ne voit que celui des limites monétaires imposées par les banques centrales.

Mais ce qu'il ne voit pas c'est que ce qui en découle n'est pas que les banques centrales devront créer plus de monnaie, mais qu'elles en ont déjà créé trop et que c'est dans le domaine de la monnaie, dans la perte de "la FOI" dans la monnaie (et en premier lieu celle dans laquelle se fait la quasi-totalité du commerce mondial, LE DOLLAR) que s'exprimera dans le prochain temps la crise de surproduction capitaliste (dont la crise du crédit n'est qu'une manifestation superficielle).

Le capital américain, pas plus que les autres capitaux, ne peut pas et ne pourra rembourser ses dettes. Mais il est le plus puissant des gangsters. Et il dispose des moyens de faire violemment "réduire" par la force sa dette - une fois de plus - par ses propres créanciers. Contrairement aux autres Etats du monde, les Etats-Unis sont les seuls à pouvoir payer leur dette avec leur propre monnaie (les autres doivent la payer en devises et en particulier en dollars). C'est pourquoi, tout comme en 1973 et en 1979, ils n'ont d'autre issue que la dévaluation du dollar.

Mais une telle perspective aujourd'hui est l'annonce directe d'un nouveau marasme monétaire mondial ouvrant la porte à une nouvelle récession qui sera autrement plus profonde que celles de 1974-75 et 1980-82.

La dévaluation du dollar constitue d'une part une "ruine" sur le plan financier pour les principaux capitaux créanciers des Etats-Unis, et en premier lieu du Japon et de l'Allemagne... qui n'y pourront rien et qui par là même ne pourront en aucun cas jouer le fameux rôle de "locomotive" pour remplacer celle, défaillante, des USA. Mais d'autre part, cela constitue une barrière douanière qui ferme l'accès du marché américain - celui qui a servi depuis six ans de "locomotive" - pour l'ensemble de l'économie mondiale.

Comme nous l'écrivions dans le n° 54 de cette revue, seule l'attente des élections américaines retardait le déclenchement d'un tel processus. Quelle que soit sa vitesse, il apparaît désormais en marche.

Les six dernières années ont traduit une ambiance particulièrement troublante. La crise de l'économie mondiale, loin de se résorber ou de disparaître n'a cessé de se développer en profondeur : poursuite de la croissance du chômage dans presque tous les pays, développement de la misère dans des proportions inconnues jusqu'à présent dans les zones les plus pauvres de la planète, désertification industrielle au coeur même des centres vitaux du capitalisme, paupérisation des classes exploitées dans les pays les plus industrialisés; au niveau financier ça a été l'explosion de l'endettement et les plus grandes secousses boursières depuis un demi-siècle, le tout pataugeant dans une frénésie spéculative sans précédent dans l'histoire. Cependant, la machine capitaliste ne s'est pas réellement effondrée. Malgré des records historiques de faillites, malgré des craquements de plus en plus puissants et fréquents, la machine à profits a continué de tourner, concentrant de nouvelles fortunes gigantesques - produit du carnage auquel se livrent les capitaux entre eux - et affirmant une arrogance cynique sur les bienfaits des lois "du libéralisme mercantile". "Les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres", constatent souvent les journalistes économiques, mais la machine "tourne" et les résultats de 1988, du moins dans les statistiques, s'annoncent les meilleurs de la décennie.

Plus grand monde ne croit réellement à la possibilité d'une nouvelle période de "prospérité" économique, comme celle des années 1950-60. Mais la perspective d'un nouvel effondrement capitaliste comme celui de 1974-75 ou de 1980-82 semblerait s'éloigner grâce aux multiples manipulations des gouvernements sur la machine économique. Ni réelle reprise, ni véritable effondrement : l'incertitude pour l'éternité.

Il n'en est rien. Jamais le système capitaliste ne fut aussi malade. Jamais son corps ne fut aussi empoisonné par les doses massives de drogues et de médicaments auxquelles il a dû avoir recours pour assurer sa médiocre et effroyable survie des six dernières années. Sa prochaine convulsion, qui une fois encore, combinera récession et inflation, n'en sera que plus violente, plus profonde et plus étendue mondialement.

Les forces destructrices et autodestructrices du capital se déchaîneront, une fois de plus, avec une violence sans précédent; mais cela provoquera l'indispensable ébranlement qui contraindra le prolétariat mondial à porter ses luttes à des niveaux supérieurs et à tirer profit de toute l'expérience accumulée en particulier au cours des dernières années.

20-11-88, RV.

[1] [12] Le Monde, 25 octobre 1988.

[2] [13] Pour une analyse de la réalité de cette "expansion" et de ses effets sur l'économie mondiale, voir "La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire" dans la Revue Internationale n° 54, 3e trimestre 1988.

[3] [14] Stephen Marris, Le Monde, 25 octobre 1988

Récent et en cours:

- Crise économique [15]

Rubrique:

Algérie : la bourgeoisie massacre

- 2857 reads

Fin septembre et début octobre, l'Algérie a connu une vague sociale sans précédent dans son histoire depuis "l'Indépendance" de 1962. Dans les grandes villes et les centres industriels, grèves ouvrières massives et émeutes de la faim d'une jeunesse sans travail se sont succédé. Avec une barbarie inouïe, l'Etat "socialiste" algérien et le parti unique FLN ont massacré des centaines de jeunes manifestants. Cet Etat et ce parti, salués il y a 20 ans par les trotskystes et les staliniens comme "socialistes", ont opposé aux revendications "du pain et de la semoule" le plomb et la mitraille de l'armée. Assassinats, tortures, arrestations massives, état de siège et militarisation du travail, voilà la réponse de la bourgeoisie algérienne aux revendications des exploités.

1. Les grèves et les émeutes s'expliquent par la rapide détérioration de l'économie algérienne. Celle-ci, déjà en proie à la crise permanente des pays sous-développés s'effondre littéralement. La chute des cours du pétrole et du gaz algériens, dont le pays vit quasi exclusivement, l'épuisement de ces ressources vers l'an 2000, tout cela explique l'austérité draconienne des années 80. Comme la Roumanie de Ceausescu, l'Algérie de Chadli s'est engagée à rembourser sa dette auprès des banques mondiales, tâche à laquelle elle a travaillé activement. L'abandon du soutien de l'Etat à tous les secteurs (santé, alimentation, logement) s'est traduit par une situation effroyable pour les couches laborieuses. Des queues dès 6h du matin pour obtenir pain et semoule ; la viande introuvable, l'eau coupée pendant plusieurs mois ; l'impossibilité de trouver un logement, des salaires de misère bloqués, le chômage généralisé pour la jeunesse (65% des 23 millions d'habitants ont moins de 25 ans), tel est le résultat de 25 années de "socialisme" algérien, engendré par la lutte de "libération nationale". Face aux exploités, la bourgeoisie algérienne - parasitaire - se maintient totalement au travers d'une féroce dictature militaire. Les bureaucrates du FLN et les officiers de l'armée, qui ont la haute main sur l'appareil économique, vivent de spéculations, stockant les denrées alimentaires importées pour les revendre au prix fort sur le marché noir. Cela illustre toute la faiblesse de cette bourgeoisie. Si elle s'appuie de plus en plus sur le mouvement intégriste musulman qu'elle a encouragé ces dernières années, ce mouvement, - en dehors de fractions de la petite bourgeoisie et du lumpenprolétariat - est sans influence réelle sur la population ouvrière.

2. Le véritable sens des événements sociaux d'octobre, en réaction à la misère dramatique, c'est le surgissement net du prolétariat d'Algérie sur la scène sociale. Plus que lors des émeutes de 1980, 1985 et 1986, l'importance du mouvement ouvrier est incontestable. Dès fin septembre 88, des grèves éclataient dans toute la zone industrielle de Rouiba-Reghaia, à 30 km d'Alger, dont l'avant-garde est constituée des 13 000 ouvriers de la société nationale des véhicules industriels (ex-Berliet). De là, la grève s'étendait à toute la région d'Alger : Air Algérie, et surtout les postiers des FIT (Postes et télécommunications). Malgré la répression des ouvriers de Rouiba - arrosés par la police à coups de canon à eau - le mouvement s'étendait jusque dans les grandes villes de l'Est et de l'Ouest. En Kabylie, les tentatives de militaires et de policiers de dresser "Kabyles" contre "Arabes" - "ne soutenez pas les Arabes qui ne vous ont pas soutenu en 1985", claironnaient les voitures de police - n'ont rencontré que mépris et haine. Enfin, de façon significative, face aux grèves sauvages, le syndicat étatique UGTA a dû prendre ses distances avec le gouvernement, pour mieux prendre le "train en marche", et tenter de contrôler un tant soit peu le mouvement.

C'est dans ce contexte et cette ambiance qu'ont éclaté à partir du 5 octobre émeutes, pillages, destructions de magasins et édifices publics accomplis par des milliers de jeunes chômeurs, dont des enfants, auxquels se sont mêlés parfois provocateurs de la police secrète et intégristes. Ces émeutes ont été montées en épingle par les médias algériens et occidentaux pour mieux dissimuler l'étendue et le sens de classe des grèves. D'autre part, la bourgeoisie algérienne en a profité pour faire un bain de sang préventif, qu'elle a par la suite utilisé pour souligner la nécessité de "réformes" "démocratiques" et éliminer des fractions de son appareil d'Etat trop liées à l'armée et au FLN et inadéquates devant la menace prolétarienne.

Les émeutes de cette population très jeune, sans espoir et sans travail, ne sont pas la continuité des grèves ouvrières. Elles s'en distinguent nettement par leur absence de perspectives et leur trop facile utilisation et manipulation par l'appareil d'Etat. Il est vrai que cette jeunesse semble avoir manifesté un timide début de politisation en refusant de suivre et les mots d'ordre de l'Opposition à l'étranger (Ben Bella et Ait Ahmed, ex-chefs de FLN, éliminés par Boumediene) et les intégristes islamiques, qui ne sont qu'une création du régime et des militaires. Ici et là ces jeunes ont arraché le drapeau national algérien, ont saccagé mairies et sièges du FLN, détruit à Alger le siège du Polisario sahraoui, mouvement nationaliste soutenu par l'impérialisme algérien, et symbole de la guerre larvée avec le Maroc. Mais un tel mouvement doit être soigneusement distingué de celui des ouvriers en grève. La jeunesse en tant que telle n'est pas une classe. Composée aussi bien de jeunes chômeurs, de jeunes sans-travail tombés dans le lumpenprolétariat (appelés là bas les "gardiens du mur" en raison de leur oisiveté quotidienne), son action - séparée de l'action prolétarienne - est sans issue.

En s'attaquant seulement aux symboles de l'Etat, en pillant et détruisant aveuglément, ces révoltes sont impuissantes ; elles ne sont que des feux de paille ne pouvant guère contribuer au développement de la conscience et de la lutte ouvrières. Elles ne se différencient guère des émeutes périodiques des bidonvilles en Amérique latine. Elles traduisent la décomposition accélérée d'un système qui engendre dans les couches de sans-travail des explosions sans perspective historique.

L'absence - semble-t-il - d'organisation de la grève a sans doute permis à ces révoltes de passer au premier plan. Ce fait explique l'étendue de la répression policière et militaire (environ 500 morts, souvent très jeunes). L'armée n'a pas été contaminée ; elle n'a même pas connu un début de décomposition. Les 70 000 jeunes de l'armée de terre, ceux du contingent, sur une armée qui en compte 120 000, n'ont pas bougé.

C'est pourquoi, une fois l'eau rétablie dans les grandes villes, et les magasins "miraculeusement" réapprovisionnés, le gouvernement Chadli pouvait mettre fin à l'état de siège le 12 octobre. La grève générale de 48 heures en Kabylie et les quelques affrontements avec les policiers ont été un combat d'arrière-garde. L'ordre bourgeois a été rétabli avec quelques promesses "démocratiques" de Chadli (référendum sur la Constitution) et les appels au calme des imams (14 octobre) qui en appellent à une "république islamique" avec les militaires. Il s'agit en fait d'une pause dans une situation qui reste toujours explosive et se traduira par des mouvements sociaux ayant plus d'ampleur, où la présence du prolétariat sera plus visible et plus déterminante. Cette défaite est une première manche dans les affrontements futurs, de plus en plus décisifs, entre prolétariat et bourgeoisie. Des grèves sauvages ont d'ailleurs éclaté début novembre à Alger (7 novembre).

3. Malgré l'apparent "retour au calme", ces événements sociaux ont une importance historique considérable. En tant que tels ils ne peuvent être assimilés ni à l'Iran en 1979, ni aux événements actuels en Yougoslavie et au Chili. En aucun cas, les ouvriers et les jeunes sans-travail n'ont suivi les intégristes musulmans. Contrairement à ce qu'affirment la presse, les intellectuels bourgeois, le PC français, qui soutiennent peu ou prou Chadli, les intégristes sont l'arme idéologique des militaires, avec lesquels ils travaillent main dans la main. La religion, à la différence de l'Iran, n'a presque aucun impact sur les jeunes chômeurs et encore moins sur les ouvriers.

Mais le PLUS GRAND DANGER ACTUEL consisterait pour le prolétariat à croire dans les promesses de "démocratisation" et de rétablissement des "libertés", surtout depuis le référendum fin octobre (90% de votants pour Chadli). Le prolétariat n'a rien à espérer mais tout à craindre de telles promesses. Le bavardage démocratique ne fait que préparer d'autres ignobles massacres par la classe bourgeoise qui n'a rien à offrir d'autre que misère, plomb et mitraille aux exploités. C'est une leçon générale pour tous les prolétaires du monde : ON VOUS PROMET LA "DEMOCRATIE"; VOUS AUREZ D'AUTRES MASSACRES SI VOUS NE METTEZ PAS FIN A L'ATROCE BARBARIE CAPITALISTE!

Les événements d'octobre en Algérie ont une importance historique pour 4 raisons :

- ils sont dans le prolongement des grèves et émeutes de la faim qui ont secoué le Maroc et la Tunisie limitrophes depuis le début des années 80. Ils traduisent une réelle menace d'extension à tout le Maghreb, où ils ont déjà rencontré un large écho. La solidarité immédiate des gouvernements marocain et tunisien avec Chadli - en dépit d'appétits impérialistes contradictoires - est à la mesure de la peur qui a envahi la classe bourgeoise de ces pays ;

- ils montrent surtout -face aux GREVES OUVRIERES - la solidarité des grandes puissances impérialistes (France, USA) contre le prolétariat et leur soutien aux bains de sang pour rétablir "l'ordre". Déjà équipée en armes par la France, la RFA, les USA - qui ont pris la place des russes -, l'Algérie va être encore plus l'objet de soins attentifs du bloc américain sous forme d'armements et d'équipements de guerre civile.

Une fois de plus, se vérifie la Sainte Alliance de l'ensemble du monde capitaliste contre le prolétariat d'un pays, lequel n'affronte pas seulement "sa" bourgeoisie, mais toutes les bourgeoisies.

- en raison de l'importance de la classe ouvrière d'origine maghrébine, et surtout algérienne (presque 1 million d'ouvriers) en France, de tels événements ont déjà un impact énorme dans ce pays. L'unité du prolétariat contre la bourgeoisie en Europe occidentale et dans la périphérie immédiate se trouve posée, les conditions sont aujourd'hui propices pour la formation de minorités révolutionnaires dans le prolétariat algérien : dans un premier temps, dans l'immigration en France et en Europe, dans un second temps en Algérie, où le prolétariat est le plus développé, et même en Tunisie et au Maroc.

- Enfin, pour le prolétariat en Algérie, la grève généralisée est une première expérience d'envergure de confrontation avec l'Etat. Les prochains mouvements auront moins l'aspect d'un feu de paille. Ils se démarqueront plus nettement des révoltes des jeunes sans-travail.

A la différence des couches peu conscientes, perméables à la décomposition, le prolétariat ne s'attaque pas à des symboles, mais à un système, le capitalisme. Le prolétariat ne détruit pas pour aussitôt sombrer dans la résignation ; lentement, mais sûrement, il est appelé à développer sa conscience de classe, sa tendance à l'organisation. C'est dans ces conditions que le prolétariat, en Algérie comme d'ailleurs dans les pays du tiers monde, pourra orienter la révolte des jeunes sans-travail pour la canaliser vers la destruction de l'anarchie et de la barbarie capitalistes.

Chardin, 15-11-88

«Il n'existe pas de preuve plus flagrante de 1'impossibilité d'une révolution bourgeoise de nos jours que le caractère politique des régimes de "libération nationale". Ceux-ci sont inévitablement organisés dans le but avoué d'empêcher et, si nécessaire, de briser par la force tout embryon de lutte autonome de la classe ouvrière. La plupart d'entre eux sont des Etats policiers à parti unique, qui proscrivent le droit de grève. Leurs prisons sont remplies de dissidents. Nombreux sont ceux qui se sont illustrés dans l'écrasement sanglant de la classe ouvrière ; nous avons déjà mentionné la précieuse contribution de Ho-Chi-Minh à l'écrasement de la Commune ouvrière de Saigon ; nous pourrions aussi rappeler comment Mao a envoyé l'armée de "libération du peuple" "restaurer l'ordre" après les grèves, les débuts d'insurrection et les aventures ultra-gauchistes qu'avait provoqués la soi-disant "révolution culturelle". Nous devrions aussi nous souvenir de la répression des grèves des mineurs par Allende ou de celle exercée par la très "progressiste" junte militaire de Peron. La liste est pratiquement inépuisable. »

Nation ou Classe, brochure du CCI.

Géographique:

- Afrique [16]

Comprendre la décadence du capitalisme (6) : Le mode de vie du capitalisme en décadence

- 3932 reads

- Dans les deux articles précédents nous avons montré que tout mode de production est rythmé par un cycle ascendant et décadent (Revue Internationale n° 55) et qu'aujourd'hui nous vivons au coeur de la décadence du capitalisme (Revue Internationale n° 54). L'objet de cette contribution-ci est de mieux cerner les éléments qui ont permis au capitalisme de survivre tout au long de sa décadence et plus particulièrement de dégager les bases explicatives des taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut momentané du capitalisme est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour la réaliser viennent à épuisement, ouvrant la porte à une crise sans précédent.

La contradiction fondamentale du capitalisme

"Ce qui est décisif dans le processus de production c'est la question suivante : quels sont les rapports entre ceux qui travaillent et leurs moyens de production." (Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, Ed. 10/18). Dans le capitalisme le rapport qui lie les moyens de production et les travailleurs est constitué par le salariat. C'est le rapport social de production de base qui à la fois imprime la dynamique du capitalisme, et contient ses contradictions insurmontables ([1] [17]). Rapport DYNAMIQUE en ce sens que, pour vivre, le système doit constamment s'élargir, accumuler, étendre et pousser à bout l'exploitation salariale, aiguillonné par la baisse tendancielle du taux de profit (la péréquation de ce dernier découlant de la loi de la valeur et de la concurrence). Rapport CONTRADICTOIRE en ce sens que le mécanisme même de production de plus-value crée plus de valeur qu'il n'en distribue ; la plus-value étant la différence entre la valeur du produit du travail et le coût de la marchandise force de travail : le salaire. En généralisant le salariat, le capitalisme restreint ses propres débouchés, contraignant le système à constamment devoir trouver des acheteurs en dehors de sa sphère capital-travail :

"(...)Plus la production capitaliste se développe, et plus elle est obligée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate, mais dépend d'une extension constante du marché mondial (...). Ricardo ne voit pas que la marchandise doit être nécessairement transfonnée en argent. La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage (..). Dire enfin que les capitalistes n'ont en somme qu'à échanger et consommer les marchandises entre eux, c'est oublier tout le caractère de la production capitaliste et oublier qu'il s'agit de mettre le capital en valeur (...). La surproduction provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, que sa consommation n'augmente pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail (...). Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :

1) Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs, acheteurs d'une très grande portion de leur produit;

2) Que la majeure partie des producteurs, des ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent de leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent, qu'ils produisent la plus-value, le surproduit. Il leur faut constamment être surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs (...). La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital: produire à la mesure des forces productives, c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse de travail avec une masse donnée de capital, sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables (...)." (Marx, Le Capital, Ed.. Sociales, 1975, livre IV, t.II et livre III, t.I).

Marx a clairement montré, d'une part, l'inéluctabilité de la fuite en avant de la production capitaliste afin d'accroître la masse de plus-value pour compenser la baisse du taux de profit (dynamique), et d'autre part l'obstacle qui se dresse pour le capital : l'éclatement de la crise par le rétrécissement du marché nécessaire à l'écoulement de cette production (contradiction), bien avant que ne se manifeste l'insuffisance de la plus-value engendrée par la baisse tendancielle du taux de profit : "Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin de débouchés s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants et plus coûteux qu'il a créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre plus de marchandises, à conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandises (...). Les crises deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes déjà du fait que, au fur et a mesure que la masse de produits et, par conséquent, 1e besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit de plus en plus et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter, car chaque crise antérieure a soumis au commerce mondial un marché non conquis jusque là ou exploité de façon encore superficielle par le commerce" (Marx, Travail salarié et capital, Ed.. de Pékin, 1970).

Cette analyse fut systématisée et amplement développée par Rosa Luxemburg qui dégagea l'idée que, puisque la totalité de la plus-value du capital social global ne pouvait être réalisée, de par sa nature même, au sein de la sphère purement capitaliste, la croissance du capitalisme était dépendante de ses continuelles conquêtes de marchés pré-capitalistes ; l'épuisement relatif, c'est-à-dire eu égard aux besoins de l'accumulation, de ces marchés devra précipiter le système dans sa phase de décadence :

"Par ce processus, le capital prépare doublement son propre effondrement: d'une part, en s'étendant aux dépens des formes de production non capitalistes, il fait avancer le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation, deviendront impossibles. D'autre part, à mesure qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie économique et politique internationale à tel point qu'il provoquera contre sa domination la rebellion du prolétariat intemational bien avant que l'évolution économique ait abouti à sa dernière conséquence : la domination absolue et exclusive de la production capitaliste dans le monde. (...) L'impérialisme actuel (...) est la dernière étape du processus historique (du capitalisme) : la période de concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe." (L'accumulation du capital, Ed.. Maspéro, 1967).

Outre son analyse du lien indissoluble entre les rapports de production capitalistes et l'impérialisme, qui montre que le système ne peut vivre sans s'étendre, sans être impérialiste par essence, ce que Rosa Luxemburg apporte de fondamental ce sont les outils d'analyse pour comprendre pourquoi, comment et quand le système entre dans sa phase de décadence. A cette question Rosa y répondra dès les prodromes de la guerre 1914-18, estimant que le conflit inter impérialiste mondial ouvre l'époque où le capitalisme devient définitivement une entrave pour le développement des forces productives : "La nécessité du socialisme est pleinement justifiée dès le moment où l'autre, la domination de la classe bourgeoise, cesse d'être porteuse de progrès historique et constitue un frein et un danger pour l'évolution ultérieure de la société. Or, s'agissant de l'ordre capitaliste, c'est ce que précisément la guerre actuelle a révélé" (Rosa Luxemburg, in Rosa Luxemburg jountaliste-polémiste-révolutionnaire, Badia. Ed.. Sociales, 1975). Cette analyse, quelle qu'en soit l'explication "économique" était partagée par l'ensemble du mouvement révolutionnaire.

Si l'on saisit bien cette contradiction insoluble pour le capital, on détient la boussole pour comprendre le mode de vie du système au cours de sa décadence. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement que constitue le marché. Seule cette compréhension permet de relativiser les "performances" ponctuelles du capitalisme (taux de croissance après 1945). Nos critiques (cf. Revue Intemationale n° 54 et 55) sont éblouis par les chiffres de la croissance mais cela les aveugle sur la NATURE de cette croissance. Ils s'écartent ainsi de la méthode marxiste qui s'efforce de dégager l'essence véritable cachée derrière l'existence des choses. C'est ce que nous allons tenter de montrer ([2] [18]).

Quand la réalisation de la plus-value prend le pas sur sa production

Globalement, en phase ascendante, la demande dépasse l'offre, le prix des marchandises est déterminé par les coûts de production les plus élevés qui sont ceux des secteurs et pays les moins développés. Ceci permet à ces derniers de réaliser des profits permettant une réelle accumulation et aux pays les plus développés d'encaisser des sur-profits. En décadence, c'est l'inverse, globalement l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les secteurs et les pays ayant les coûts les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est à perte ou de tricher avec la loi de la valeur pour survivre (cf. infra). Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas. Même les économistes bourgeois avec leur terminologie propre (prix de vente et de revient) constatent cette inversion : "Nous avons été frappés par l'inversion contemporaine de la relation entre prix de revient et prix de vente (...) à long terme le prix de revient conserve son rôle (...) Mais alors qu'hier, le principe était que le prix de vente pouvait TOUJOURS être fixé au-dessus du prix de revient, aujourd'hui il apparaît le plus souvent comme devant être soitmis au prix de marché. Dans ces conditions, lorsque l'essentiel n'est plus la production mais la vente, lorsque la concurrence se fait de plus en plus rude, les chefs d'entreprise partent du prix de vente pour remonter progressivement jusqu'au prix de revient (...) pour vendre, le chef d'entreprise a plutôt tendance aujourd'hui à considérer en premier le marché, donc à examiner d'abord le prix de vente. (...) Si bien que désormais, on assiste souvent au paradoxe que ce sont de moins en moins les prix de revient qui déterminent les prix de vente et de plus en plus l'inverse. Le problème est : ou bien renoncer à produire, ou bien produire au-dessous du prix de marché." (Fourastier J. et Bazil B., Pourquoi les prix baissent, Ed. Hachette - Pluriel).

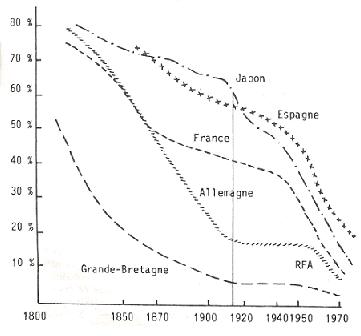

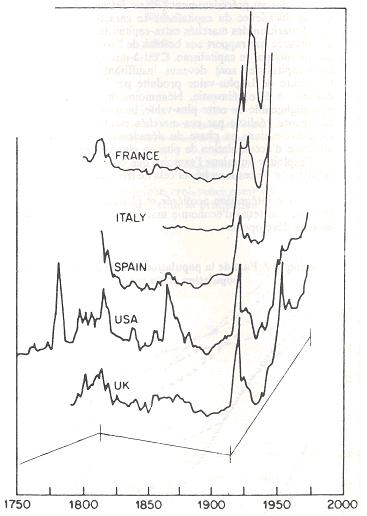

Ce phénomène se marque spectaculairement dans la part démesurée que prennent les frais de distribution et de marketing dans le produit final. Ces fonctions sont assurées par le capital commercial qui participe au partage général de la plus-value. Ces frais sont donc inclus dans les coûts de production. En phase ascendante, tant que le capital commercial assurait l'augmentation de la masse de plus-value et du taux annuel de profit, par la réduction de la période de circulation des marchandises et le raccourcissement du cycle de rotation du capital circulant, il contribuait à la baisse généralisée des prix, caractéristique de cette période (cf. graphique 4). Ce rôle se modifie en phase de décadence. A mesure que les forces productives se heurtent aux limites trop étroites du marché, le rôle du capital commercial devient moins celui d'accroître la masse de plus-value que d'en assurer la réalisation. Ceci s'exprime dans la réalité concrète du capitalisme, d'une part par un accroissement du nombre de personnes employées dans la sphère de la distribution et de façon générale par une diminution relative du travail réellement productif et, d'autre part par l'accroissement des marges commerciales dans la plus-value finale. On estime que les frais de distribution atteignent aujourd'hui en moyenne entre 50 à 70 % du prix des marchandises dans les grands pays capitalistes. L'investissement dans les secteurs parasitaires du capitalisme commercial (campagne marketing, sponsoring, lobbing, etc.), secteurs qui vont au-delà de la fonction normale de distribution de la marchandise, prend de plus en plus le pas sur l'investissement réellement productif. Cela correspond purement et simplement à de la destruction de capital. productif. Ceci montre le caractère de plus en plus parasitaire du système.

Le crédit

"Le système de crédit accélère par conséquent le développement matériel des forces productives et la constitution d'un marché mondial; la tâche historique de la production capitaliste est justement de pousser jusqu'à un certain degré le développement de ces deux facteurs, base matérielle de la nouvelle forme de production. Le crédit accélère en même temps les explosions violentes de cette contradiction, les crises et, partant, les éléments qui dissolvent l'ancien mode de production." (Marx, Le Capital, Livre III).

En phase ascendante, le crédit a constitué un puissant moyen pour accélérer le développement du capitalisme par le raccourcissement du cycle de rotation du capital. L'avance sur la réalisation de la marchandise que constitue le crédit trouvait son dénouement grâce à la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés extra-capitalistes. En décadence ce dénouement est de moins en moins possible, le crédit se mue alors en un palliatif à l'incapacité de plus en plus grande du capital à réaliser la totalité de la plus-value produite. L'accumulation rendue momentanément possible par le crédit ne fait que développer un abcès insoluble qui débouche inévitablement dans la guerre inter-impérialiste généralisée.

Le crédit n'a jamais constitué une demande solvable en soi et encore moins en décadence comme voudrait nous le faire dire Communisme ou Civilisation (CoC) : "Parmi les raisons qui permettent au capital d'accumuler figure maintenant le crédit ; autant dire que la classe capitaliste est capable de réaliser la plus-value grâce à une demande solvable provenant de la classe capitaliste. Si, dans la brochure du CCI sur la Décadence du capitalisme, cet argument n'apparaît pas, il fait désormais partie de la panoplie de tout initié de la secte. On admet ici ce qui, jusque là, a été farouchement nié à savoir la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation." (CoC n°22) ([3] [19]). Le crédit constitue une avance sur la réalisation de la plus-value et permet ainsi d'accélérer la clôture du cycle complet de la reproduction du capital. Ce cycle comprend, selon Marx - on l'oublie trop souvent -, la production ET la réalisation de la marchandise produite. Ce qui se modifie entre la phase ascendante et la phase décadente du capitalisme, ce sont les conditions dans lesquelles opère le crédit. La saturation mondiale des marchés permet de moins en moins, et de moins en moins vite, de récupérer le capital investi. C'est pourquoi le capital vit de plus en plus sur une montagne de dettes qui prend des proportions astronomiques. Le crédit permet ainsi de maintenir la fiction d'une accumulation élargie et de repousser l'échéance où le capital devra passer à la caisse. Chose qu'il est d'ailleurs incapable d'assurer, ce qui le pousse inexorablement à la guerre commerciale et à la guerre inter-impérialiste tout court. Les crises de surproduction en décadence n'ont de "solution" que dans la guerre (cf. Revue Internationale n° 54). Les chiffres du tableau n° 1 et le graphique n°1 illustrent ce phénomène.

Concrètement les chiffres du tableau n° 1 nous montrent que les Etats-Unis vivent sur 2,5 ans de crédits, l'Allemagne sur 1 an. Pour rembourser ces crédits, si tant est qu'ils le seront un jour, les travailleurs de ces pays devraient respectivement travailler 2,5 et 1 ans gratuitement. Ces chiffres illustrent également une croissance plus rapide des crédits que du P.N.B. indiquant que le développement économique se fait de plus en plus à crédit au cours du temps.

Ces deux exemples ne constituent nullement une exception mais sont illustratifs de l'endettement mondial du capitalisme. L'estimer constitue un exercice périlleux, surtout à cause du manque de statistiques fiables mais l'on peut supputer que ce dernier se monte à 1,5 à 2 fois le PNB mondial. Entre 1974 et 1984 le taux d'accroissement de cet endettement est d'environ 11 % tandis que celui du P.N.B. mondial oscille autour de 3,5 % !

Tableau 1. Évolution de l'endettement du capitalisme

|

|

Dette publique et privée |

(en % du PNB) |

Dette des ménages (en % du revenu disponible) |

|---|---|---|---|

|

|

RFA |

USA |

USA |

|

1946 |

|

|

19,6% |

|

1950 |

22% |

|

|

|

1955 |

39% |

166 % |

46,1 % |

|

1960 |

47% |

172% |

|

|

1965 |

67% |

181 % |

|

|

1969 |

|

200% |

61,8 |

|

1970 |

75 % |

|

|

|

1973 |

|

197% |

71,8% |

|

1974 |

|

199% |

93% |

|

1975 |

84% |

|

|

|

1979 |

100% |

|

|

|

1980 |

250% |

|

|

Sources : Economic Report of the President (0l/1970) / Survey of Current Business (07/1975) / Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6) / Statistical Abstract of United States (1973).

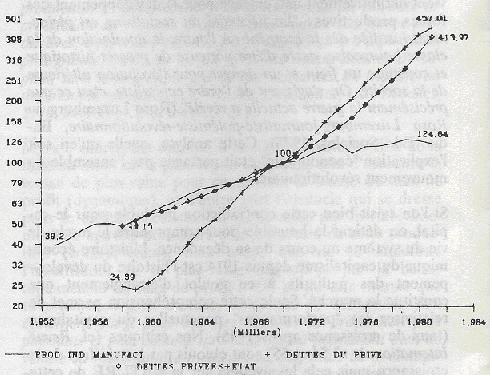

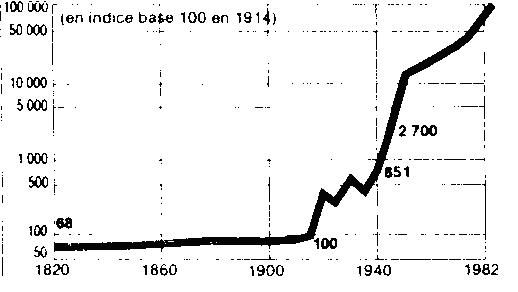

Graphique 1. Belgique, croissance comparée de l'endettement et de la production.

Source : Bulletin de l'IRES, 1982, n°80 (l'échelle de gauche est un indice d'évolution des deux indicateurs, qui, pour être comparés, ont été ramenés à l'indice 100 en 1970).

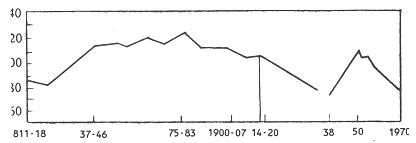

Le graphique n° 1 est illustratif de l'évolution de la croissance et de l'endettement dans la majorité des pays. L'accroissement des crédits est nettement supérieur à celui de la production industrielle manufacturière. Si précédemment la croissance s'effectuait de plus en plus à crédit (1958-74: production= 6,01 %, crédit=13,26 %), aujourd'hui, le simple maintien de la stagnation se réalise à crédit (1974-81 : production = 0,15 %, crédit = 14,08 %).

Depuis le début de la crise chaque reprise économique est supportée par une masse de crédits de plus en plus importante. La reprise de 75-79 a été stimulée par des crédits accordés aux pays du "tiers-monde" et aux pays dits "socialistes", celle de 83 a été entièrement supportée par un accroissement des crédits aux pouvoirs publics américains - essentiellement consacré aux dépenses militaires - et aux grands trusts d'Amérique du Nord, crédits servant aux fusions d'entreprises, donc non productifs. CoC ne comprend rien à ce processus et sous-estime complètement le crédit et son ampleur comme mode de survie du capitalisme dans sa phase de décadence.

Les marches extra-capitalistes