Revue Internationale no 57 - 2e trimestre 1989

- 2823 reads

La décomposition du capitalisme

- 3113 reads

L'impasse dans laquelle se trouve acculé le système capitaliste nous donne chaque jour plus l'image d'une société en train de courir à sa propre perte. Aux guerres et aux massacres qui, depuis la fin de l'holocauste de la seconde guerre mondiale, se perpétuent à la périphérie du capitalisme viennent aujourd'hui s'ajouter d'autres manifestations de la barbarie de ce système décadent dont l'agonie prolongée ne peut engendrer que destructions sur destructions. Les catastrophes "naturelles" ou accidentelles qui se sont multipliées ces derniers temps dans toutes les parties du monde, le développement du banditisme, du terrorisme, de l'usage et du trafic des drogues sont aujourd'hui autant de manifestations du phénomène de décomposition générale qui gangrène l'ensemble du corps de la société capitaliste.

Si l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence était la condition rendant possible le renversement de ce système par la révolution prolétarienne, la perpétuation de cette décadence n'est pas sans danger pour la classe ouvrière. Cette putréfaction du capitalisme, en se propageant à toutes les couches de la société, comporte un risque de contamination de la seule classe porteuse d'un avenir pour l'humanité. Face à la gravité des enjeux contenus dans cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, il revient aux révolutionnaires, non pas de consoler les ouvriers de leur misère et de leurs souffrances en leur masquant toute l'horreur de ce monde pourrissant, mais d'en souligner, au contraire, toute l'ampleur afin de les mettre en garde contre le danger de cette contamination qui les menace quotidiennement.

L'annonce de catastrophes provoquées par des phénomènes "naturels" ou par des accidents, tuant ou mutilant chaque jour une multitude de vies humaines, est aujourd'hui entrée dans le quotidien de l'actualité. Ces derniers mois, il ne s'est pas passé une semaine sans que les médias ne nous renvoient les images apocalyptiques de ces catastrophes frappant tantôt les pays sous-développés, tantôt les grandes métropoles industrielles du monde occidental. La banalisation de ces événements chaque jour plus meurtriers, leur accumulation partout dans le monde, n'engendrent pas seulement une insécurité croissante pour la classe ouvrière comme pour l'ensemble de la population. Elles sont de plus en plus ressenties comme une menace qui risque d'engloutir toute l'espèce humaine au même titre que la guerre nucléaire.

EN S'ENFONÇANT DANS LA DÉCADENCE LE CAPITALISME NE PEUT ENGENDRER QUE TOUJOURS PLUS DE DESTRUCTIONS

Pluies torrentielles au Bangladesh faisant plus de 30 millions de victimes en septembre 1988, sécheresse au Sahel qui, ces dernières années, a provoqué des famines comme jamais l'humanité n'en a connues ; cyclones au large des Caraïbes ou à l'ile de la Réunion, détruisant sur leur passage les habitations de la population locale ; tremblement de terre en Arménie où, en quelques minutes, ce sont des villes entières qui ont été rasées, ensevelissant sous leurs décombres des dizaines de milliers d'êtres humains... Toutes ces catastrophes à grande échelle qui ont ravagé ces derniers mois les pays sous-développés ne constituent pas un phénomène localisé aux États du "tiers-monde" ou du bloc de l'Est.

Elles tendent à se généraliser aux régions du monde les plus industrialisées comme en témoigne la succession effarante d'accidents d'avions ou de trains qui se sont soldés, ces derniers mois, par plusieurs centaines de victimes au cœur des grandes métropoles d'Europe occidentale.

Et ce n'est certainement pas, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie, à la fatalité, à une quelconque "loi des séries" ou aux "forces incontrôlables de la nature" qu'il faut distribuer toutes ces destructions, toutes ces pertes en vies humaines. Ces "explications" dont s'accommode fort bien la classe dominante n'ont d'autre objectif que celui de dégager la responsabilité de son système, d'en cacher toute la barbarie et la pourriture. Car le véritable responsable de toutes ces tragédies, de ces souffrances humaines indicibles, c'est bien le capitalisme lui-même et cette succession effarante de catastrophes "naturelles" ou "accidentelles" n'est que l'expression la plus spectaculaire d'une société moribonde, d'une société qui part en lambeaux.

Ces tragédies font éclater au grand jour la faillite totale d'un mode de production -le capitalisme- qui est entré depuis la première guerre mondiale dans sa période de décadence. Cette décadence signifie qu'après toute une période de prospérité où il a été capable de faire accomplir un bond gigantesque aux forces productives et aux richesses de la société en créant et unifiant le marché mondial, en étendant son mode de production à toute la planète, ce système a atteint depuis le début du siècle ses propres limites historiques. Ce déclin du capitalisme se traduit aujourd'hui par le fait qu'il ne peut désormais engendrer à l'échelle planétaire que toujours plus de destruction et de barbarie, de famines et de massacres.

C'est en particulier cette décadence qui explique que les pays du "tiers-monde" n'aient pu se développer : ils sont arrivés trop tard sur un marché mondial déjà constitué, déjà partagé, déjà saturé (cf. notre brochure La décadence du capitalisme). C'est elle qui condamne ces pays, malgré tous les discours hypocrites sur leur prétendu "développement", à être aujourd'hui les premières victimes de toute la barbarie du capitalisme moribond, les lieux privilégiés, si l'on peut dire, de l'horreur absolue.

En se prolongeant, l'agonie du capitalisme, fait apparaître aujourd'hui dans toute leur horreur les traits les plus saillants de cette décadence en même temps qu'éclatent au grand jour les contradictions internes, insolubles de ce système.

Certes, on ne peut reprocher au capitalisme d'être à l'origine d'un tremblement de terre, d'un cyclone ou de la sècheresse. En revanche, on peut mettre à son passif le fait que tous ces cataclysmes liés aux phénomènes naturels se transforment en immense catastrophe sociale, en gigantesque tragédie humaine.

Ainsi, le capitalisme dispose de forces technologiques telles qu'il est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, de produire des armes monstrueuses susceptibles de détruire des dizaines de fois la planète, mais en même temps il ne se donne pas les moyens -pour protéger les populations des pays exposés aux cataclysmes naturels- de construire des digues, de détourner des cours d'eau, d'édifier des maisons qui puissent résister aux tremblements de terre ou aux ouragans.

Pire encore, ce n'est pas seulement dans l'incapacité du capitalisme à prévenir ces catastrophes qu'éclatent dans toute leur nudité les contradictions du système, mais aussi dans son inaptitude à remédier aux effets dévastateurs de ces catastrophes. Ce que la bourgeoisie appelle aujourd'hui l'"aide internationale" aux populations sinistrées est un ignoble mensonge. Ce sont tous les États, tous les gouvernements de la classe dominante, qui sont directement responsables des souffrances et de la détresse de ces centaines de millions d'êtres humains qui tombent chaque jour comme des mouches, victimes de la dysenterie, du choléra ou de la faim.

Alors que des dizaines de millions d'enfants sont aujourd'hui menacés par la famine, dans les grands centres industriels du capitalisme, ce sont des milliers de tonnes de lait qu'on détruit chaque année pour éviter une chute brutale des cours sur le marché. Alors que dans les pays ravagés par la mousson ou les cyclones, la population en est réduite à se battre pour une ration de céréales, les gouvernements des pays de la CEE prévoient de geler 20 % des terres cultivables pour cause de... surproduction !

Mais cette barbarie effroyable qu'engendre le capitalisme décadent ne se traduit pas seulement par son impuissance à soulager les souffrances des populations victimes de ces cataclysmes. C'est la crise permanente, insoluble, de ce système qui est elle-même une immense catastrophe pour toute l'humanité, comme le révèle en particulier le phénomène de paupérisation croissante de millions d'êtres humains réduits à l'indigence, à la misère la plus totale. L'incapacité du capitalisme décadent à intégrer dans le processus de production d'immenses masses de sans-travail ne touche pas seulement les pays arriérés. C'est au cœur même des États les plus industrialisés que la misère atroce dans laquelle sont plongés des dizaines de millions de prolétaires révèle chaque jour plus toute la pourriture de ce système. Non seulement à travers le développement massif du chômage auquel aucune "politique économique" n'est en mesure de remédier, mais encore à travers la généralisation de la pauvreté qui touche de plus en plus les ouvriers au travail. Et c'est dans l'État le plus riche du monde que cette paupérisation croissante de la classe ouvrière des pays les plus développés est aujourd'hui particulièrement édifiante avec le phénomène de clochardisation de masses immenses d'ouvriers. Ainsi, aux USA, ce sont maintenant des millions de travailleurs, pour la plupart salariés à plein temps (représentant 15% de la population et vivant au-dessous du seuil de pauvreté), qui sont transformés en sans-abri et contraints de dormir sur les trottoirs, dans les cinémas pornographiques (les seuls qui restent ouverts la nuit) ou dans des voitures, faute de pouvoir se payer un logement.

Plus le capitalisme est asphyxié par sa crise de surproduction généralisée, moins il est capable d'assurer le minimum vital à ceux qu'il exploite, de venir à bout des famines qui, dans des pays comme l'Éthiopie ou le Soudan, prennent aujourd'hui la forme de véritables génocides. Plus il avance dans la maîtrise de la technique, moins il l'utilise au service de la sécurité des populations.

Face à cette effarante réalité, que peuvent valoir toutes les campagnes "humanitaires" d'"aide aux sinistrés et aux affamés" orchestrées par les grandes "démocraties" occidentales, tous les appels aux "élans de solidarité" lancés par des célébrités de tous bords ? Quelle est l'"efficacité" réelle de toutes les entreprises caritatives qui, dans les pays avancés, distribuent des repas aux plus pauvres et les hébergent pour quelques nuits ? Quelle signification accorder aux subsides misérables distribués par certains États à ceux qui n'ont plus rien ? Au mieux, toutes ces aides réunies ensemble ne représentent qu'une goutte d'eau dans un océan de misère et de famine. Lorsqu'elles sont adressées aux pays du "tiers-monde", elles ne font que repousser de quelques semaines les échéances tragiques pour les populations concernées. Quand elles sont mises en place dans les pays avancés, elles permettent tout juste d'éviter que ceux-ci ne ressemblent pas trop aux précédents. En réalité, ces "aides" et ces "campagnes de solidarité" ne sont pas autre chose que de sinistres mascarades, un racket sordide et cynique dont la seule "efficacité" véritable réside dans leur capacité à acheter des "bonnes consciences", à faire oublier l'absurdité et la barbarie du monde actuel.

Car, aux meilleurs sentiments et à l'humanisme bourgeois, il y a des limites. Malgré les larmes de crocodile des curés et autres âmes charitables de tout poil, malgré la "bonne volonté" affichée par les gouvernements, ces limites sont dictées par le fait que la bourgeoisie ne peut détourner les lois de son système, et cela d'autant moins qu'après trois quarts de siècle de décadence, ces lois lui échappent totalement comme en témoignent aujourd'hui les catastrophes accidentelles en série qui frappent la population des pays les plus industrialisés.

Ces derniers mois, la multiplication des accidents ferroviaires, notamment dans le réseau urbain des grandes villes des pays les plus avancés, comme la France et la Grande-Bretagne, ont démontré que l'insécurité ne menaçait pas seulement les populations des pays sous-développés, mais le monde entier et dans tous les moments de la vie. Et, contrairement aux mensonges crapuleux de la bourgeoisie, ce ne sont pas les défaillances de tel ou tel conducteur de train qui sont responsables des accidents ferroviaires comme celui de la gare de Lyon à Paris en juin 1988 ou celui de Clapham Junction au sud de Londres en décembre 1988 ; ce n'est pas à une mauvaise gestion de l'économie que l'on doit l'état de délabrement actuel des moyens de production, la vétusté des moyens de transports, qui, chaque jour, tuent ou mutilent des centaines de vies humaines dans les pays les plus industrialisés.

Ces accidents en cascade ne sont que les conséquences désastreuses des politiques de "rationalisation" de la production où tous les États, dans leur quête insatiable de profit, de compétitivité face à l'aggravation de la crise économique mondiale, cherchent à faire des petites économies, au mépris des vies humaines, en grignotant sur tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers et de l'ensemble de la population. "Rationalisation" totalement irrationnelle où, en fait de rentabilité, le capitalisme se livre aujourd'hui à une destruction de plus en plus massive de forces productives. Destruction de force de travail non seulement avec le développement du chômage mais aussi avec les pertes en vie humaines et les mutilations que provoquent ces catastrophes de même que tous les accidents de travail résultant de cette "rationalisation". Destruction de moyens technologiques avec les fermetures d'usines, mais aussi avec les dégâts matériels causés par tous ces "accidents".

De même, des phénomènes tels que la pollution croissante qui empoisonne les cours d'eau, l'atmosphère et la population des villes, les "accidents" d'usines chimiques comme ceux de Seveso en Italie et de Bhopal en Inde, qui fit plus de 2000 morts, les catastrophes nucléaires comme celles de Three Miles Island et de Tchernobyl, les "marées noires" qui, régulièrement, viennent détruire la flore et la faune des littoraux, compromettant pour des décennies ou plus les réserves alimentaires des océans (comme on vient encore de le voir dans l'Antarctique), la destruction par les aérosols de la couche d'ozone qui protège les êtres vivants des rayons ultra-violets, la disparition rapide des forêts amazoniennes, principal poumon de la planète..., tous ces méfaits attribués par les écologistes au "progrès technologique" ne sont pas autre chose que des manifestations de la logique irrationnelle, suicidaire, du capitalisme décadent, de son incapacité totale à maîtriser les forces productives qu'il a mises en œuvre et qui risquent de compromettre pour des siècles, ou même définitivement, l'équilibre de la planète nécessaire à la vie de l'espèce humaine.

Et cette logique suicidaire, cet engrenage du capitalisme décadent dans la destruction, prend des dimensions bien plus terrifiantes encore avec la production massive d'engins de mort toujours plus sophistiqués. Toute la technologie la plus avancée est aujourd'hui orientée vers la production d'armements dans la perspective de massacres infiniment plus meurtriers encore que ceux qui se déchaînent à l'heure actuelle - même en temps de "paix" - dans les pays périphériques. Pour ce monstre sanguinaire qu'est le capitalisme décadent, l 'horreur ne connaît pas de limite.

Mais toutes ces destructions qu'engendre ce système moribond ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles ne sont que les manifestations caricaturales d'un phénomène plus général qui affecte tous les rouages de la société capitaliste. Elles ne traduisent rien d'autre que la réalité d'un monde en pleine décomposition.

LA DÉCOMPOSITION IDÉOLOGIQUE DE LA SOCIETE CAPITALISTE

Cette décomposition ne se limite pas au seul fait que le capitalisme, malgré tout le développement de sa technologie, se retrouve de plus en plus soumis aux lois de la nature, qu'il est incapable de maîtriser les moyens qu'il a mis en œuvre pour son propre développement. Elle n'atteint pas seulement les fondements économiques du système. Elle se répercute aussi dans tous les aspects de la vie sociale à travers une décomposition idéologique des valeurs de la classe dominante qui, en continuant de s'effondrer, entraînent à présent avec elles un écroulement de toute valeur rendant possible la vie en société, notamment par une tendance à l'atomisation croissante des individus.

Cette décomposition des valeurs bourgeoises n'est pas un phénomène nouveau. Elle était déjà marquée dès la fin des années 1960 par l'apparition de phénomènes marginaux qui pouvaient encore colporter l'illusion d'une possibilité de constituer les îlots d'une autre société, fondés sur d'autres rapports sociaux, au sein même du capitalisme.

C'est cette décomposition des valeurs de la classe dominante qu'exprimait déjà l'apparition des idéologies de type "communautaire" -fruit de la révolte des couches petites bourgeoises frappées par l'aggravation de la crise capitaliste et particulièrement affectées par la décomposition sociale- telles qu'elles furent véhiculées par le mouvement hippie ou encore par toutes sortes de courants préconisant le "retour à la terre", à la "vie naturelle", etc. En fondant leur existence sur une prétendue "critique radicale", contestataire du travail salarié, de la marchandise, de l'argent, de la propriété privée, de la famille, de la "société de consommation", etc., toutes ces communautés se présentaient comme autant de "solutions alternatives", "révolutionnaires", à l'effondrement des valeurs bourgeoises et à l'atomisation des individus. Toutes trouvaient leur justification dans l'illusion qu'il suffisait de "changer les mentalités" en multipliant ces expériences communautaires pour construire un monde meilleur. Cependant, ces idéologies minoritaires édifiées sur du sable - puisqu'elles émanaient de couches sociales qui, contrairement au prolétariat, n'ont aucun avenir historique - ne se contentaient pas de véhiculer des illusions, comme le confirme aujourd'hui leur faillite totale. Leur projet mégalomaniaque n'était, en réalité, qu'une parodie grotesque du communisme primitif. Cette nostalgie du retour à un type de société archaïque et dépassé depuis des millénaires ne traduisait rien d'autre qu'une idéologie parfaitement réactionnaire dont l'essence religieuse s'est d'ailleurs révélée par le fait que tous ces thèmes "purificateurs" furent amplement repris presque à la lettre par les sectes mystiques telles que Moon, Krishna et autres "Enfants de Dieu" qui se sont développées par la suite sur les décombres de ces communautés.

Aujourd'hui, les communautés des années 1970 ont cédé la place soit à ces sectes religieuses - pour la plupart largement exploitées, voire manipulées par l'État capitaliste et les services secrets des grandes puissances -, soit à des phénomènes plus éphémères encore tels que les grands rassemblements au sein des concerts rock organisés par des institutions bourgeoises comme SOS Racisme en France ou Amnesty International et qui, au nom de grandes causes humanitaires -la faim dans le monde ou la lutte contre l'Apartheid-, ne peuvent offrir aux nouvelles générations qu'un ersatz de communauté et de solidarité humaines.

Mais cette décomposition idéologique de la société capitaliste se traduit surtout depuis quelques années par le développement, au cœur des grandes métropoles industrielles, d'idéologies de type nihiliste -telle l'idéologie "punk", par exemple -, expressions d'une société qui est de plus en plus aspirée vers le néant.

Aujourd'hui, l'impasse économique dans laquelle est acculé le système capitaliste engendre une misère et une barbarie telles que c'est l'image d'un monde sans avenir, un monde au bord du gouffre, qui tend à s'imposer à toute la société. C'est l'évidence de cette impasse depuis le début des années 80 qui est venue balayer toutes les "solutions alternatives" de la décennie précédente. À l'utopie du "peace and love" des communautés hippies s'est substitué le "no future" des bandes de "punks", "hooligans" ou "skin heads" semant la terreur au cœur des grandes villes. Ce n'est plus l'amour, le pacifisme, la non-violence béate des idéologies marginales de la période précédente, mais la haine, la violence, le désir de tout casser, qui animent maintenant cette frange de la jeunesse livrée à elle-même dans un monde sans espoir, un monde qui n'a rien d'autre à lui offrir que la perspective du chômage, de la misère et d'une barbarie croissante.

Toute la vie sociale est aujourd'hui asphyxiée par les relents nauséabonds de cette décomposition des valeurs dominantes. C'est le règne de la violence, de la "débrouille individuelle", du "chacun pour soi", qui gangrène toute la société, et particulièrement ses couches les plus défavorisées, avec son lot quotidien de désespoir et de destruction : chômeurs qui se suicident pour fuir la misère, enfants qu'on viole et qu'on tue, vieillards qu'on torture et assassine pour quelques centaines de francs... Partout, l'insécurité, la terreur permanente, la loi de la jungle, le terrorisme, qui se développent de plus en plus dans les grandes concentrations industrielles, sont aujourd’hui une manifestation criante de l'état avancé de décomposition de cette société.

Quant aux médias, ils sont le reflet et le propagateur de cette décomposition. A la télévision, au cinéma, la violence est omniprésente, le sang et l'horreur éclaboussent quotidiennement les écrans, y compris dans les films destinés aux enfants. De façon systématique, obsédante, l'ensemble des moyens de communication participe à une gigantesque entreprise d'abrutissement des populations, et particulièrement des ouvriers. Tous les moyens sont bons : depuis l'occupation généralisée des écrans par les spectacles sportifs, où s'affrontent des "héros" gonflés aux anabolisants, jusqu'aux appels à participer à toutes sortes de loteries et autres jeux de hasard grâce auxquels, en échange des dernières pièces de monnaie qu'on peut grappiller dans leurs poches, on vend, semaine après semaine, ou même jour après jour, l'espoir illusoire d'une vie meilleure à ceux que la misère prend à la gorge. En fait, c'est l'ensemble de la production culturelle qui, aujourd'hui, exprime la pourriture de la société. Non seulement le cinéma et la télévision, mais également la littérature, la musique, la peinture ou l'architecture, ne savent de plus en plus qu'exprimer et générer l'angoisse, le désespoir, l'éclatement de la pensée, le néant.

Une des manifestations les plus flagrantes de toute cette décomposition est à l'heure présente le développement de plus en plus massif de la drogue. Sa consommation prend aujourd'hui une signification nouvelle, exprimant non plus la fuite dans les chimères, comme c'était le cas dans les années 70, mais une fuite en avant effrénée dans la folie et le suicide. Ce n'est plus pour "planer" collectivement autour d'un "joint" de marijuana que toute cette partie de la jeunesse s'accroche aux drogues les plus dures, mais pour "s'éclater", "se défoncer".

Et c'est toute la société qui est maintenant affectée par ce cancer et non pas les seuls consommateurs. En particulier, ce sont les États eux-mêmes qui sont aujourd'hui gangrénés de l'intérieur par un tel phénomène. Non seulement ceux du "tiers-monde", comme la Bolivie, la Colombie, le Pérou, où l'exportation de la drogue est la principale activité leur permettant de maintenir leur économie à flot, mais également les USA, qui sont aujourd'hui un des premiers producteurs du monde de cannabis avec une exploitation représentant la troisième récolte nationale en valeur après le mais et le soja.

Là encore, le capitalisme se trouve confronté à une contradiction insurmontable. D'un côté, ce système ne peut tolérer l'usage massif de la drogue (dont la consommation annuelle aux USA représente environ 250 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la défense US), qui, en favorisant le développement de la criminalité, des maladies mentales ou des épidémies comme le SIDA, constitue une véritable calamité du point de vue strictement économique ; de l'autre, c'est le trafic de cette marchandise qui constitue aujourd'hui un des piliers de l'État, comme on le voit, non seulement dans les pays sous-développés tels le Paraguay ou le Surinam, mais également au sein de l'État "démocratique" le plus puissant du monde, les USA.

Ainsi, c'est en grande partie grâce aux exportations de cannabis que sont financés les services secrets américains, à tel point que Bush, qui se fait aujourd'hui le champion de la campagne anti-drogue aux USA, a lui-même directement trempé dans le trafic en tant que chef de la CIA. Et toute cette corruption liée au commerce de la drogue, ce pourrissement dont se nourrit aujourd'hui l'État capitaliste à travers les mœurs de gangsters de ses dirigeants, ne sont pas une spécificité des pays producteurs de drogue. Tous les États sont directement contaminés comme en témoigne encore tout récemment le scandale du blanchiment des "narco-dollars" dans lequel était impliqué le mari de l'ex-ministre de la Justice d'un pays aussi "propre" que la Suisse.

Ce n'est d'ailleurs pas uniquement autour de la drogue que se développe toujours plus la corruption de l'appareil politique de la bourgeoisie : la pourriture ne cesse de progresser dans tous les domaines. A l'heure actuelle, à tous les horizons de la planète, il ne se passe pas un mois sans qu'éclate un nouveau scandale éclaboussant les plus hauts dignitaires de l'État (et comme toujours, ces scandales ne révèlent qu'une infime partie de la réalité). Par exemple, en ce moment même, au Japon, nous en arrivons à une situation où ce sont pratiquement tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, qui sont mouillés dans une énorme affaire de corruption. La pourriture est telle que la bourgeoisie a les plus grandes peines du monde à trouver des hommes politiques "présentables" pour remplacer les ministres démissionnaires, et lorsqu'elle pense avoir enfin découvert un tel "oiseau rare", un "véritable incorruptible", c'est pour qu'on découvre au bout de quelques jours qu'il n'avait pas été parmi les derniers à se faire généreusement "arroser".

Et le Japon n'est pas, évidemment, le seul pays avancé où se produisent de tels événements. Dans un pays comme la France, c'est le Parti socialiste, dont les thèmes électoraux, pourtant, dénoncent traditionnellement "les puissances d'argent", qui se trouve en première ligne d'une affaire de "délit d'initié" (utilisation des informations secrètes obtenues dans l'entourage du pouvoir pour s'enrichir en quelques heures), et c'est un ami intime d'un président réputé pour ses dénonciations de l'"argent corrupteur" qui figure parmi ceux qui s'en sont mis plein les poches. D'ailleurs, la spéculation boursière, qui constitue le moyen de cet enrichissement, est elle-même significative, par l'ampleur phénoménale qu'elle est en train de prendre, de la pourriture de la société capitaliste où la bourgeoisie, tels les "flambeurs" de la roulette, draine la plus grande partie de ses capitaux, non pas vers les investissements productifs, mais vers les "coups de dés" destinés à rapporter gros, tout de suite. De plus en plus, les Bourses ressemblent aux salles de jeu de Las Vegas.

Si, jusqu'à présent, le capitalisme avait pu repousser à la périphérie (les pays sous-développés) les manifestations les plus extrêmes de sa propre décadence, cette pourriture lui revient aujourd'hui comme un boomerang, le touchant en son cœur même. Et cette décomposition qui gagne les grands centres industriels n'épargne désormais aucune classe sociale, aucune classe d'âge, même pas les enfants.

Jusque maintenant on connaissait la criminalité et la délinquance des enfants dans les pays du "tiers-monde" où le marasme économique chronique plonge depuis des décennies les populations dans une misère atroce et le chaos généralisé. Aujourd'hui, la prostitution des enfants sur les trottoirs de Manille ou les mœurs de gangsters des gamins de Bogota ne sont plus des fléaux lointains et exotiques. C'est au cœur même de la première puissance mondiale, dans l'État le plus développé des USA - la Californie - qu'apparaît maintenant ce phénomène, aux portes de la Silicon Valley, région où se trouve concentrée la technologie la plus avancée du monde. Aucune image ne peut résumer de façon plus édifiante les contradictions insolubles que porte en lui le capitalisme décadent. D'un côté, une accumulation gigantesque de richesses, de l'autre, une misère effroyable qui entraîne aujourd'hui des bandes d'enfants dans des mœurs suicidaires : fuite en avant de fillettes à peine pubère dans la prostitution quand ce n'est pas, en quête d'une raison de vivre, dans la maternité ; fuite en avant dans la consommation et le trafic de drogue, où ce sont des gosses de huit à dix ans qui sont happés dans la spirale infernale du banditisme, du meurtre organisé (dans la seule ville de Los Angeles, ce ne sont pas moins de 100 000 enfants - membres de gangs responsables de 387 meurtres en 1987 - qui se partagent le marché de détail de la drogue).

Mais ce n'est pas seulement aux USA que le capitalisme pourrissant sème chaque jour le désespoir et la mort au sein des jeunes générations. Dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, outre le développement pharamineux, ces dix dernières années, de la délinquance et de la toxicomanie chez les adolescents, le taux de suicides parmi les jeunes prend aujourd'hui des proportions désastreuses. Ainsi, la France, par exemple, est actuellement, avec la Belgique et la RFA, un des pays d'Europe occidentale qui connaît le taux de suicides le plus élevé chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans. Avec une moyenne officielle de 1000 suicides par an, représentant plus de 13 % du taux de mortalité dans cette tranche d'âge (alors qu'il est de 2,5 % pour l'ensemble de la population), les chiffres ont triplé entre 1960 et 1985. Sans compter les tentatives de suicide manquées qui, elles, sont dix fois plus nombreuses dans cette même tranche d'âge !

Toutes les manifestations de décomposition de cette société qui regarde aujourd'hui mourir ses enfants nous renvoient ainsi l'image hallucinante d'un monde qui court à sa propre perte. Le capitalisme est semblable à un organisme qui est arrivé au bout du rouleau et dont le maintien artificiel en vie ne peut se traduire que par un pourrissement de tous ses organes.

SEUL LE PROLÉTARIAT PEUT SORTIR LA SOCIETE DE CETTE IMPASSE

La décomposition générale de la société n'est pas un phénomène nouveau. Toutes les sociétés décadentes du passé ont connu un tel phénomène. Mais, comparées à celles des modes de production antérieurs, les manifestations de pourrissement de la société actuelle prennent les formes d'une barbarie jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. De plus, contrairement aux sociétés du passé, où plusieurs modes de production pouvaient exister simultanément dans différentes régions du monde, le capitalisme est devenu un système universel, un système qui a soumis le monde entier à ses propres lois. De ce fait, les différentes calamités pouvant toucher telle ou telle partie de la planète se répercutent inévitablement partout ailleurs, comme en témoigne, par exemple, l'extension à tous les continents de maladies telles que le SIDA. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, c'est toute la société humaine qui est menacée d'être engloutie par les manifestations de ce phénomène de décomposition. Par ailleurs, une telle barbarie est liée au fait qu'il n’existe aucune possibilité pour que surgissent, au sein du capitalisme, les fondements d'une nouvelle société. Alors que dans le passé, les rapports sociaux de même que les rapports de production d'une nouvelle société en gestation pouvaient éclore au sein même de l'ancienne société en train de s'effondrer (comme c'était le cas pour le capitalisme qui a pu se développer au sein de la société féodale en déclin), il n'en est plus de même aujourd'hui. La seule alternative possible ne peut être que l'édification, SUR LES RUINES DU SYSTÈME CAPITALISTE, d'une autre société - la société communiste - qui pourra apporter une pleine satisfaction des besoins humains grâce à un développement considérable, un épanouissement et une maîtrise des forces productives que les lois mêmes du capitalisme rendent impossibles. Et la première étape de cette régénération de la vie sociale ne peut être que le renversement du pouvoir de la bourgeoisie par la seule classe qui soit aujourd'hui en mesure d'offrir un avenir à l'humanité, le prolétariat mondial :

"C'est parce que dans le prolétariat développé l’abstraction de toute humanité, et même de toute APPARENCE d'humanité, est achevée en pratique ; c'est parce que les conditions d'existence du prolétariat résument toutes les conditions d'existence de la société actuelle parvenues au paroxysme de leur inhumanité ; c'est parce que, dans le prolétariat l'homme s'est perdu lui-même, mais a acquis en même temps la conscience théorique de cette perte et, qui plus est, se voit contraint directement, par la MISERE désormais inéluctable, impossible à farder, absolument impérieuse-expression pratique de la NECESSITE - à se révolter contre cette inhumanité : c'est pour toutes ces raisons que le prolétariat peut et doit se libérer lui-même. Toutefois, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions d'existence. Il ne peut abolir ses propres conditions d'existence sans abolir TOUTES les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle que sa propre situation résume." (K. Marx, La Sainte Famille.)

Ce que Marx écrivait déjà au siècle dernier, à l'époque où le capitalisme était un système florissant, est encore plus vrai aujourd'hui. Face à cette décomposition qui menace la survie même de l'homme, seul le prolétariat, de par la place qu'il occupe dans les rapports de production capitaliste, est en mesure de sortir l'humanité de sa préhistoire, de construire une véritable communauté humaine.

Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la forme ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle.

C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique.

Plus le capitalisme va s'enfoncer dans sa propre décadence, plus il va prolonger son agonie, moins la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme sera épargnée par tous les effets dévastateurs de la putréfaction de ce système.

Ce sont en particulier les nouvelles générations de prolétaires qui sont aujourd'hui directement menacées par ce danger de contamination qui gangrène toutes les couches de la société. Le désespoir menant au suicide, l'atomisation et la débrouille individuelle, la drogue, la délinquance et tout autre phénomène de marginalisation -tel que la clochardisation des jeunes chômeurs qui n'ont jamais été intégrés au processus de production- sont autant de fléaux qui risquent d'exercer une pression vers la dissolution et la décomposition du prolétariat et, partant, d'affaiblir ou même de remettre en cause sa capacité à réaliser sa tâche historique de renversement du capitalisme.

Toute cette décomposition, qui infeste de plus en plus les jeunes générations, peut ainsi porter un coup mortel à la seule force porteuse d'avenir pour l'humanité. De la même façon que le déchaînement de la guerre impérialiste au cœur du monde "civilisé" avait, comme le disait Rosa Luxemburg en 1915 dans La Brochure de Junius, anéanti, décimé, en quelques semaines "les troupes d'élite du prolétariat international, fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations", de même le capitalisme pourrissant peut faucher, dans les années à venir, la "fine fleur" du prolétariat, qui constitue notre seule force, notre seul espoir.

Face à la gravité des enjeux que pose cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, les révolutionnaires doivent alerter le prolétariat contre le risque d'anéantissement qui le menace aujourd'hui. Ils doivent, dans leur intervention, appeler la classe ouvrière à trouver dans toute cette pourriture qu'elle subit quotidiennement en plus des attaques économiques contre l'ensemble de ses conditions de vie une raison supplémentaire, une plus grande détermination pour développer ses combats et forger son unité de classe. De la même façon qu'elle doit comprendre que ses luttes contre la misère et l'exploitation portent en elles l'abolition de la barbarie guerrière, de même elle doit prendre conscience que le développement, l'unification de ses combats, sont seuls en mesure de sortir l'humanité de l'enfer capitaliste, de ce suicide collectif vers lequel la décomposition de ce vieux monde entraîne toute la société.

Les luttes actuelles du prolétariat mondial pour son unité et sa solidarité de classe, notamment dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, constituent l'unique lueur d'espoir au milieu de ce monde en pleine putréfaction. Elles seules sont en mesure de préfigurer un certain embryon de communauté humaine. C'est de la généralisation internationale de ces combats que pourront enfin éclore les germes d'un monde nouveau, que pourront surgir de nouvelles valeurs sociales. Et ces valeurs ne s'étendront à l'ensemble de l'humanité qu'avec l'édification par le prolétariat d'un monde débarrassé des crises, des guerres, de l'exploitation et des miasmes de toute cette décomposition. Le désespoir dans lequel se trouvent plongées de plus en plus toutes les couches non exploiteuses de la société ne pourra ainsi être surmonté que lorsque la classe ouvrière s'acheminera DE FAÇON CONSCIENTE dans cette perspective.

Et c'est au prolétariat le plus concentré, le plus expérimenté du monde -celui des pays d'Europe occidentale - que revient la responsabilité historique de se porter à l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale dans sa marche vers ce but. L'étincelle qui surgira de ses combats sera seule en mesure de déclencher l'incendie de la révolution prolétarienne.

Avril (22/2/1989)

Questions théoriques:

- Décomposition [1]

Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme

- 10343 reads

A la fin des années 80, les médias multiplient les bilans économiques de la décennie. Ils se contentent, dans l'ensemble, de constater des faits, avec un regard plus ou moins optimiste ou pessimiste, suivant les cas, mais avec toujours la même myopie historique : au-delà du capitalisme, il ne peut y avoir que le néant. Les "experts" ne scrutent la réalité économique qu'à la recherche des moyens d'entretenir la vie du système existant, considéré comme un ensemble de lois naturelles, éternelles, indestructibles.

Pourtant, depuis la seconde guerre mondiale, les années 80 ont été les plus barbares du point de vue du développement de la misère dans le monde, les plus violentes contre la classe ouvrière, mais aussi été les plus autodestructrices pour le capital, dont les contradictions internes se sont exacerbées à l'extrême.

Si nous examinons cette réalité, ce n'est pas pour larmoyer sur la misère croissante ni pour chercher des remèdes pour la machine capitaliste en proie aux pires difficultés. Ce dont il s'agit, c'est de dénoncer, une fois encore le renforcement de l'exploitation et de la barbarie dans laquelle la survie des lois capitalistes plonge de plus en plus l'humanité; mais aussi, de mettre en évidence l'affaiblissement économique des fondements mêmes du système capitaliste, son enfermement dans ses propres contradictions. Bref, il s'agit de mesurer l'évolution économique des années 80 à l'aune de la maturation des conditions de la révolution communiste.

A travers les différents articles analysant la situation économique dans les numéros précédents de cette revue, nous avons déjà en grande partie tirée un bilan de cette décennie. (Voir en particulier Revue Internationale n° 54, 56.) Nous nous proposons ici surtout de fournir un ensemble de statistiques qui illustrent ce que nous avons déjà dit. Les statistiques économiques, même les plus déformées, contredisent violemment ceux qui saluent les années 80 comme celles d'un nouveau capitalisme, plus "agressif et plus "efficace", qui aurait retrouvé sa force et une capacité à améliorer les conditions matérielles d'existence de la société.

Nous utiliserons évidemment les statistiques officielles, seules disponibles, en sachant ce qu'elles valent. Contrairement à la période où Marx devait passer des journées dans les bibliothèques de Londres à la recherche de quelques maigres statistiques pour analyser l'évolution du système économique qu'il combattait, aujourd'hui, le capitalisme offre, du moins dans les pays les plus développés, un énorme ensemble de statistiques. Celles-ci sont le produit du développement de la tendance au capitalisme d'Etat, qui exige une gestion plus "globale" de l'économie et du fait qu'il s'agit de gérer une machine de plus en plus complexe et contradictoire. Mais il faut considérer en outre la volonté des gouvernements de fournir de prétendus justificatifs économiques aux politiques dites d'"austérité" qu'ils imposent aux classes exploitées. Quelles que soient les déformations, parfois énormes, de la réalité que ces statistiques contiennent (nous y reviendrons), elles tendent à mentir toujours dans le sens de la défense de l'ordre établi. Le fait qu'elles permettent de mettre en évidence les faillites et les faiblesses de ce système ne peut que renforcer, dans la plupart des cas leur pouvoir démonstratif.

Pour tirer un bilan économique de ces années, nous distinguerons deux aspects de la réalité qui, bien qu'étant étroitement liés et dépendants entre eux, n'en sont pas moins distincts : d'une part, l'évolution des conditions d'existence de l'ensemble de l'humanité et en particulier de celles de la classe ouvrière; d'autre part, la "santé" des mécanismes internes de la machine capitaliste, le développement de ses contradictions.

LE CAPITAL CONDUIT L'HUMANITE A L'AGONIE

Pour le capitalisme, assurer la subsistance des exploités ne constitue pas un objectif mais un "pis aller", un "frais de production". Comme les systèmes d'exploitation du passé (esclavagisme, féodalisme), le capitalisme est contraint de nourrir la classe exploitée pour pouvoir en extirper du surtravail. Mais, à la différence de l'esclave et du serf féodal, qui telles les bêtes de somme, étaient toujours nourris, quel que fut le travail à faire, le prolétaire du capitalisme n'a accès aux biens nécessaires à sa subsistance qu'à condition d'être embauché :

"...le prolétariat, la classe des travailleurs modernes, qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail, et qui ne trouvent de l'ouvrage qu'autant que leur travail accroît le capital. Ces travailleurs sont obligés de se vendre morceau par morceau, telle une marchandise; et, comme tout autre article de commerce, ils sont livrés à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché." (Marx, Le Manifeste communiste, "Bourgeois et prolétaires".)

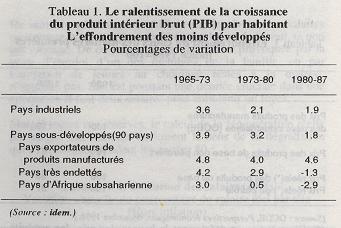

C'est pourquoi tout ralentissement de la croissance capitaliste se traduit inévitablement par un développement de la misère et de la pauvreté. Dans le capitalisme, décadent, où l'essor des forces productives rencontre une entrave chronique, la misère matérielle connaît une extension et une ampleur sans précédent dans l'histoire. La réalité des pays sous-développés ([1] [2]) en est une des manifestations les plus criantes. Dans ces pays vit, à côté d'une bourgeoisie locale étalant ses richesses et régnant souvent avec les formes les plus barbares d'oppression, une partie croissante de l'humanité dans des conditions de pauvreté absolue. Quel est le bilan des années 80 à l'égard de cette réalité ?

La Banque mondiale, cet organisme financier international chargé plus spécifiquement des pays qu'il appelle hypocritement "en voie de développement", tire un bilan catastrophique dans son dernier rapport de 1988 :

"La pauvreté s'aggrave : entre 1970 et 1980, le nombre de mal nourris est passé de 650 millions â 730 millions dans les pays en développement (Chine exclue). Et, depuis 1980, la situation a encore empiré : les taux de croissance économique se sont tassés, les salaires réels ont diminué et la croissance de remploi s'est ralentie dans la plupart de ces pays. Les fortes baisses des prix des produits de base ont réduit les revenus ruraux et les dépenses publiques affectées aux services sociaux ont diminué en valeur réelle.

On manque de données complètes sur la pauvreté, en particulier pour les années les plus récentes, mais des données fragmentaires provenant de divers pays confirment l'impression générale d'une dégradation des conditions sociales dans bien des pays. Les auteurs d'une étude récente ont constaté que le nombre de personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté a augmenté au moins jusqu en 1983-1984 au Brésil, au Chili, au Ghana, à la Jamaïque, au Pérou et aux Philippines, et que la tendance à l'amélioration des normes de santé, de nutrition et d'éducation des enfants s'était, dans bien des cas, nettement inversée. Selon d'autres sources, la ration calorique quotidienne par habitant aurait diminué entre 1965 et 1985 dans 21 des 35 pays en développement à faible revenu. Entre 1979 et 1983, l'espérance de vie a baissé dans neuf pays d'Afrique subsaharienne. En Zambie, le nombre des nourrissons et des enfants morts de malnutrition a doublé entre 1980 et 1984 et, au Sri Lanka, la consommation calorique des 10 % de la population les plus pauvres a diminué de 9 % entre 1979 et 1982. Au Costa Rica, la baisse des salaires réels en 1979-1982 a accru le nombre de pauvres de plus de deux tiers. Dans les pays en développement à faible revenu, le montant réel par habitant des dépenses publiques d'éducation et de santé a stagné entre 1975 et 1984. Dans six d'entre eux, le nombre de médecins, rapporté à la population, a diminué entre 1965 et 1981 et, dans douze pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne, les taux de scolarisation dans le primaire ont baissé. "

(Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1988.)

On ne pourrait accuser une des principales institutions bancaires internationales d'anti-capitalisme. Pourtant, son bilan est sévère. C'est que la réalité est trop criante. Et que, de toute façon, pour les "experts" de la Banque mondiale, un tel bilan n'est qu'un appel à plus de capitalisme, plus de développement capitaliste. En aucun cas, ils n'envisageraient même l'idée qu'il puisse s'agir d'une inadéquation définitive des lois économiques capitalistes elles-mêmes ; pour eux, celles-ci sont aussi "naturelles" que la loi de la pesanteur. Alors qu'ils assistent à une des périodes les plus critiques et aberrantes, du point de vue économique, de l'humanité, alors qu'ils mesurent, statistiques en main, l'écroulement barbare du mode de production qu'ils représentent, ils prétendent qu'il ne s'agit en réalité que de "divergences de politique macro-économique" entre les grandes puissances, de politiques budgétaires trop "laxistes" ou trop restrictives", ou enfin de la réduction par les gouvernements des pays les plus développés des "dépenses affectées à la lutte contre la pauvreté". Ils ne montrent l'aggravation de la misère que pour mieux affirmer qu'on peut la combattre, avec de "bonnes politiques" capitalistes, alors que c'est la survie même du système capitaliste qui engendre de plus en plus cette misère.

La paupérisation est générale et s'accélère depuis la fin des années 70. Les années 80 l'ont vu s'approfondir et s'étendre, plongeant les pays les moins développés dans la banqueroute pure et simple. La Banque mondiale fournit des chiffres parlants à cet égard :

Le concept même de PIB est trompeur puisqu'il comptabilise également toutes sortes d'activités économiques, la production de pain comme celle de canons, le travail des prolétaires comme celui de spéculateurs financiers ou de militaires supposés produire l'équivalent de leur revenu. Il ne s'en dégage pas moins clairement l'appauvrissement qui caractérise les années 80.

Le cas des "pays exportateurs de produits manufacturés" regroupe une minorité de pays dont le caractère exceptionnel ne fait que mettre plus en relief l'effondrement de l'ensemble. Il suffit de rappeler que cinq pays (Brésil, Mexique, Taiwan, Corée du Sud, Singapour) réalisent 75 % des exportations manufacturières de l'ensemble des pays sous-développés.

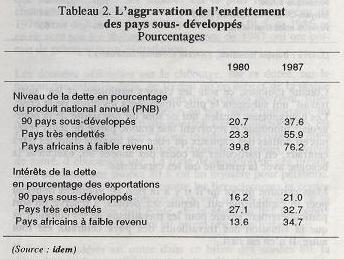

Sur l'ensemble des capitaux de ces pays pèse en outre un endettement massif. Celui-ci, après avoir permis à certains d'entre eux de connaître une certaine croissance illusoire au cours des années 70, pèse aujourd'hui sous la forme d'intérêts et de capitaux à rembourser. Ce poids ne s'est pas allégé au cours des années 80 mais s'est au contraire renforcé :

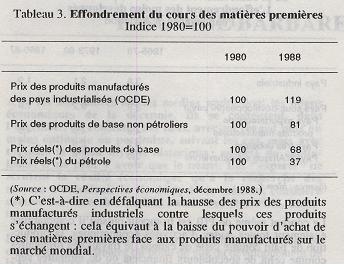

Un des facteurs principaux qui entretient le sous-développement de ces pays est le fait que la quasi-totalité d'entre eux tirent leur revenu extérieur essentiellement de l’exportation de produits de base, agricole ou minéral. Or le cours de ces produits s'effondre dès que la machine industrielle des pays les plus développés se ralentit. Cet effondrement des cours se trouve en outre renforcé par la hausse des prix des produits manufacturés par les pays les plus industriels. Le ralentissement général de la croissance mondiale au cours des années 80 n'a pas manqué d'agir fortement en ce sens :

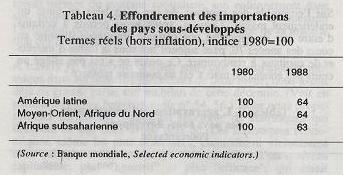

Le poids de l'endettement, intérêts et capitaux à rembourser, l'effondrement des cours de leurs produits d'exportation, font retomber sur ces pays les effets de la crise des années 80 de façon particulièrement dévastatrice. La bourgeoisie s'y est vue contrainte de réduire de façon draconienne les importations traduisant cela par une chute des investissements et par une réduction massive de la consommation des classes exploitées et de l'ensemble de la population marginalisée :

Comme toujours, ce sont les classes exploitées et les "sans-travail" qui subissent le plus violemment les effets de la crise. Les bourgeoisies locales, qui ne sont qu'une partie de la bourgeoisie mondiale et reçoivent une grande partie de leurs revenus en dollars des capitaux qu'elles ont investis dans les pays centraux, en particulier au cours des années 80, exécutent la besogne avec la brutalité qui les caractérise.

Mais certains diront qu'il n'y a là rien de vraiment nouveau pour le capitalisme qui, depuis ses débuts, a réservé un sort particulièrement sévère pour les travailleurs de ses colonies, et que la situation des travailleurs des pays centraux est tout autre. Il n'en est rien.

LE CAPITAL SAIGNE A BLANC LE PROLETARIAT DANS LES PAYS LES PLUS INDUSTRIALISES

L'aggravation des conditions d'existence des travailleurs dans les pays moins industrialisés au cours des années 80 s'est accompagnée d'une attaque non moins violente dans les zones les plus développées, même si le niveau de départ y est beaucoup plus élevé et que la classe ouvrière y dispose d'une force qui lui permet de mieux résister. Dans un récent rapport la Commission européennes de Bruxelles estimait qu'il y avait dans la CEE, en 1985 (date des dernières estimations disponibles), 40 millions de personnes, 6 millions de plus que dix ans auparavant, considérées comme pauvres ("ayant un revenu inférieur à la moitié du revenu moyen de leurs pays").

Le chômage

Le chômage constitue sans aucun doute la plus puissante et la plus déterminante manifestation de cette attaque. Son développement au cours des années 80 a eu des conséquences sur tous les aspects de la vie de l'ensemble de la classe ouvrière : pour les chômeurs ayant la "chance" de percevoir une allocation, avec ou sans "stages de formation" et autres "travaux d'utilité publique", cela a été une chute rapide et continue du revenu; pour ceux qui n'ont pas eu cette chance (une proportion toujours plus grande), ça a été l'indigence, la misère complète; pour les travailleurs restés actifs, la généralisation du chômage s'est traduite par une baisse des salaires, par la généralisation de la précarité de toute situation de travail, par l'intensification de l'exploitation sous menace de licenciements, par le renforcement de la répression politique dans les lieux de travail; pour les jeunes de la classe ouvrière, ça a été la menace de désespoir dans l'atomisation; pour tous, c'est l'étau d'acier du capitalisme qui s'est serré de plusieurs crans.

Depuis le milieu des années 80, après l'explosion mondiale du chômage qui a accompagné la récession de 1979-82, les gouvernements de certains pays, tels les Etats-Unis ou l'Angleterre affirment, chiffres à l'appui, être parvenus à faire baisser le chômage. En réalité, ils sont surtout parvenus à modifier les statistiques et les définitions du "chômage".

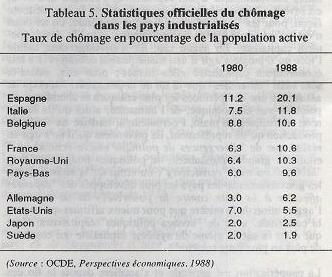

Mais, même en prenant en compte les statistiques les plus officielles et les plus déformées, le bilan des années 80, mises à part quelques rares exceptions, fait ressortir une augmentation générale et nette du chômage dans les pays les plus industrialisés :

On imagine mal à quel point ces chiffres sous-estiment consciemment, déguisent délibérément la réalité. Au cours des années 80, il y a eu une série de révisions de la façon de comptabiliser le chômage : la raison invoquée a été celle de standardiser internationalement les mesures, la définition modèle étant celle du Bureau international du travail (BIT).

Les estimations, car il s'agit toujours d'"estimations", sont basées sur des sondages, et partiellement, et dans certains pays, sur les listes de chômeurs inscrits dans les bureaux de chômage. Dans les enquêtes, les chômeurs sont définis comme ceux qui ne sont pas des "personnes au travail". Et ce dernier ensemble est défini comme les "personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature; (...) on peut interpréter la notion de travail effectué au cours de la période de référence comme étant un travail d'une durée d'une heure (!) au moins."

C'est-à-dire qu'une personne ayant "travaillé", de quelque façon que ce soit, pendant une heure au cours de la semaine d'enquête n'est pas considérée comme "chômeur". C'est ainsi que le développement de la précarité de l'emploi, la multiplication des "petits travaux", des "stages", ne se traduit pas dans les statistiques par une augmentation mais par une diminution du chômage. Il faut encore signaler, parmi d'autres déformations de ces statistiques, que les travailleurs mis à la préretraite forcée ou les jeunes "en formation" ne sont pas non plus considérés comme chômeurs.

Malgré toutes ces tricheries grossières, les statistiques officielles comptent, pour la période 1979-1987 une augmentation de 1,5 million de chômeurs en Amérique du Nord, de 6 millions et demi en Europe occidentale, de 11 millions dans les 24 pays de l'OCDE.

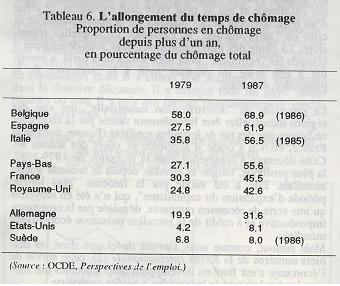

Une autre mesure statistique, bien qu'aussi très sous-estimée, donne une image de la dégradation des conditions des prolétaires des pays industrialisés : la proposition de chômeurs de "longue durée". Celle-ci n'a fait qu'augmenter au cours des années 80 :

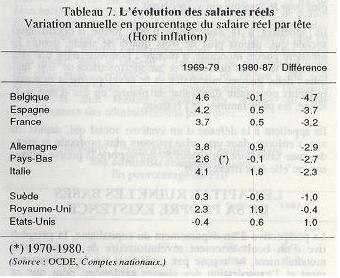

Les salaires réels

S'il est des chiffres que les gouvernements déforment, ce sont ceux qui mesurent les salaires en termes "réels", c'est-à-dire compte tenu de la perte de pouvoir d'achat de la monnaie par l'inflation. Et pour cause, c'est sur leur base que le gouvernement fixe le niveau des salaires. Il est connu que, dans tous les pays, les indices des prix à la consommation sont toujours sous-estimés ne fût-ce que parce que les biens de première nécessité, qui ont une part si importante pour les bas revenus, sont sous-représentés dans le calcul de ces indices. Quel ouvrier ne s'est pas indigné en regardant les chiffres de l'inflation annoncés à la télévision et leur décalage avec ce qu'il constate tous les jours dans les magasins ?

Une autre façon de déformer la réalité est le calcul des rémunérations par salarié. Pour ce faire, les statistiques disponibles sont celles de "la masse salariale", c'est-à-dire la somme de TOUS les salaires, y compris ceux des hauts fonctionnaires, cadres, dirigeants d'entreprise, etc., qui sont aussi considérés "salariés" même si l'essentiel de leur revenu est fait de plus-value extirpée aux prolétaires tout comme les revenus des capitalistes actionnaires.

De manière générale, les chiffres sur le niveau des salaires concernent le revenu par salarié ou par heure de travail, et non par ménage. De ce fait, la baisse de revenu provoquée par la perte d'emploi d'un des membres de la famille, ou par l'entretien de jeunes au chômage restés à la maison, n'apparaît pas. Elle est pourtant une donnée cruciale dans une époque où il faut deux salaires pour entretenir un foyer.

Malgré toutes ces réserves, le calcul de la rémunération réelle par salarié fait ressortir nettement le sens de la dégradation qui s'est réalisée pendant les années 80 :

Ces chiffres sont des moyennes annuelles et font apparaître des taux parfois encore positifs pour 1980-87. En réalité, au début des années 80, la variation des salaires réels par tête est dans beaucoup de cas négative. C'est en Suède, la "socialiste", que l'attaque contre les salaires est la plus importante : la chute du salaire réel par tête, par rapport à son niveau de 1976, était déjà de -6 % en 1980; elle atteint -14 % en 1986, et ce ne sont pas les légères augmentations de 1987 qui ont permis de rattraper cette dégradation.

Les données officielles sur le chômage, sur sa durée, sur le niveau des salaires réels, ne livrent qu'un aspect de la réalité de la dégradation de la condition de la classe ouvrière. Elles ne prennent pas en considération qu'une partie importante du revenu des ouvriers, en particulier en Europe occidentale, est fournie par le capital sous forme indirecte à travers les dites "dépenses sociales" : allocations chômage, retraites, services de santé, d'éducation, etc. La forte dégradation de ces prestations au cours des années 80 n'est un mystère pour personne. La multiplication des luttes contre les licenciements et contre la détérioration des conditions de travail qui en découle, de la part des travailleurs de l'école, de la santé ou des transports publics, au cours des années 80, en est une manifestation.

Il faut considérer en outre dans ce bilan des années 80, la dégradation des conditions générales d'existence provoquée par le développement de phénomènes telle la pollution (rendre nocifs à l'existence humaine l'air, les eaux, la terre, les villes, etc.) la désorganisation croissante de la production et donc de la vie sociale - sauf la répression - la décomposition qui se généralise. (Voir dans cette revue l'article "La décomposition de la société capitaliste".)

Dans les pays les plus industrialisés comme dans les pays sous-développés et dans les pays de l'Est, qui pour beaucoup entrent dans cette dernière catégorie (nous traiterons spécifiquement du bilan des années 80, dans les pays de l'Est, dans le prochain numéro de la Revue Internationale) pour la classe ouvrière, pour l'ensemble de la population qui ne fait pas partie des classes dominantes, le bilan des années 80 est totalement négatif.

Certains "experts" se chargent de consoler la population en expliquant, à longueur de temps sur les antennes, que cela aurait pu être bien pire si de tels sacrifices n'avaient pas été consentis; qu'il s'agit de secousses de "la restructuration après les deux chocs pétroliers des années 70". Mais que, demain, cela ira mieux à condition que chacun sache travailler encore plus dur et accepter plus de privations. "Rendre compétitif le capital national face à la concurrence étrangère", telle est la rengaine éternelle à laquelle aboutissent tous les "raisonnements" des "experts économistes" : "Sacrifiez-vous encore plus pour le système qui vous détruit !"

Ils appellent à la sauvegarde d'une forme d'organisation sociale qui, depuis plus de trois quarts de siècle, depuis la première guerre mondiale, a plongé l'humanité dans une des périodes les plus difficiles et autodestructrices de son histoire : deux guerres mondiales et le développement des instruments pour faire disparaître la planète en cas d'une troisième, les pires famines de l'histoire.

Ils appellent à la défense d'un système social qui, depuis 20 ans, s enfonce dans une crise toujours plus profonde et étendue, une crise dont les années 80 ont apporté la preuve définitive qu'elle était irréversible.

LE CAPITAL RUINE LES BASES DE SA PROPRE EXISTENCE

La perspective d'un dépassement du capitalisme, la perspective d'un bouleversement révolutionnaire de l'ordre établi mondialement, ne repose pas seulement sur le mécontentement et l'exaspération des classes exploitées; pour que ce mécontentement puisse s'unifier, se renforcer et aboutir à un processus révolutionnaire international - et c'est seulement à cette échelle qu'il peut véritablement exister-, il faut qu'éclate ouvertement l'incapacité définitive du système dominant de remplir sa fonction économique élémentaire. Il faut que la machine d'exploitation s'affaiblisse dans ses fondements, qu'elle se trouve de plus en plus bloquée par ses propres contradictions. Pour reprendre la fameuse formule de Lénine : "Il ne suffît pas que ceux d'en bas ne veuillent plus, encore faut-il que ceux d'en haut ne puissent plus." De ce point de vue, le bilan des années 80 est une confirmation du développement des conditions de la perspective révolutionnaire.

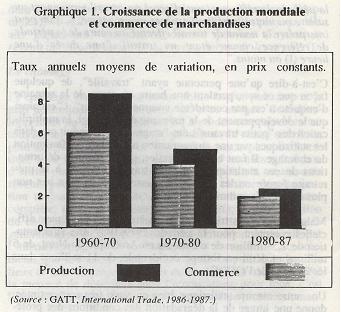

Les années 80 sont, en effet, clairement marquées par un nouveau ralentissement simultané de la croissance de la production et du commerce mondial :

Un des traits les plus significatifs de ce ralentissement est le fait qu'il a été plus marqué dans le commerce que dans la production. Pour le capitalisme, qui est le système marchand par excellence et qui ne peut vivre sans expansion, ce signe d'un rétrécissement de ses marchés est la manifestation de sa crise de "surproduction" et l'annonce de nouvelles régressions. La chute des importations des pays sous-développés y compris les "pétroliers", dont nous avons déjà parlé, a constitué à elle seule un puissant frein à la croissance de la production mondiale.

Le processus de "désertification industrielle", qui voit des régions industrielles être littéralement rasées par la crise pour ne laisser que des tas de ferrailles rouillées (Ecosse, nord de la France, etc.) n'a cessé d'accélérer au cours des années 80. Cette décennie a commencé dans la récession de 1979-1982, la plus profonde, longue et étendue depuis la seconde guerre mondiale. Elle a été suivie par la fameuse "plus longue période d'expansion du capitalisme", qui n'a été en moyenne qu'une sorte de récession rampante, déguisée par la croissance improductive et à crédit de la première puissance économique mondiale.

Mais surtout, comme nous l'avons développé dans les derniers numéros de la Revue Internationale ([2] [3]), cette survie de l'économie s'est faite en développant deux maladies qui rongent les fondements de la machine à profits capitaliste:

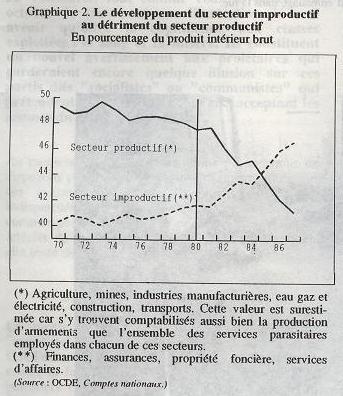

1. la croissance du secteur improductif de l'économie (militarisme mais aussi tous les autres secteurs parasitaires) ([3] [4]), au détriment du secteur productif.

2. l'explosion du crédit et de l'endettement mondial.

Le développement du secteur improductif

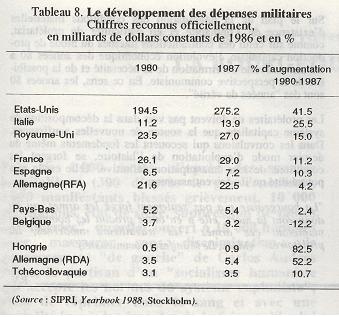

Les chiffres officiels concernant les dépenses militaires des gouvernements sont encore parmi le moins fiables et les plus sous-estimés. Aux raisons politiques évidentes s'ajoutent le prétexte du "secret militaire". Mais, encore une fois, malgré les déformations grossières, l'observation des données les plus officielles donne une idée de l'ampleur du développement des frais militaires, en particulier aux Etats-Unis :

En grande partie, la "reprise" d'après 1982 a servi à produire le réarmement des Etats-Unis.

Mais, parallèlement à la gangrène militariste, le capitalisme des années 80 a vu se développer celle d'un ensemble d'activités tout aussi parasitaires, tel le secteur financier : banques et assurances, une grande partie du secteur commercial : marketing, publicité, la bureaucratie étatique : police, etc. C'est là un phénomène typique de l'époque de décadence du capitalisme, mais il a connu une accélération importante dans la dernière décennie. Il a marqué tous les pays, industrialisés ou non. Il a pris des formes particulièrement spectaculaires aux Etats-Unis :

Pour certains "experts", il n'y a là rien de très grave. Peu importe au capitaliste que ses profits viennent de la spéculation boursière ou de la production de gaz chimiques, du moment qu'il obtient un profit. Mais, de même que la production d'engins de destruction doit être inscrite avec le signe négatif et que la valeur créée par les services financiers repose sur du vent, de même les profits qui en découlent s'avèrent être, tôt ou tard, au niveau du capital global, des profits fictifs. L'effondrement boursier d'octobre 1987, détruisant 2000 milliards de dollars en quelques jours, est là pour le montrer et annoncer l'avenir.

L'endettement

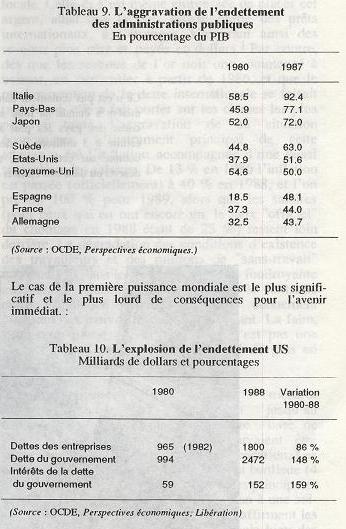

Le recours massif au crédit par une fuite en avant dans l'endettement est aussi une des caractéristiques majeures des années 80. Nous en avons longuement traité dans la Revue Internationale n° 56, mettant en avant son caractère de palliatif provisoire et de source de difficultés dont les effets auto-destructeurs sur le capital se font sentir dès à présent, tout en préparant de futures catastrophes pour le capital. Nous avons déjà illustré dans le tableau 2 l'ampleur du phénomène pour les pays sous-développés. Rappelons ici ce qu'a été son développement dans les pays industrialisés. Le tableau 9 montre le saut réalisé, pendant les années 80, par l'endettement des administrations publiques :

L'accroissement vertigineux des intérêts de cet endettement, dont personne ne sait comment il pourrait être effectivement remboursé; la multiplication des faillites du système bancaire aux Etats-Unis et la crise des caisses d'épargne, qui contraint le gouvernement Bush à emprunter de nouvelles sommes faramineuses pour rembourser les épargnants et tenter d'empêcher un vent de panique; la hausse irrésistible des taux d'intérêt aux Etats-Unis, et par suite dans le monde, annonciatrice d'une nouvelle récession; la confirmation de l'accélération de l'inflation dans tous les pays, tels sont les aboutissements des politiques "miraculeuses" ("libéralisme reaganien" et autres "perestroïka") au bout des années 80.

Le capital mondial n'est pas parvenu à surmonter les difficultés qu'il avait déjà subies si violemment dans les années 70. Il n'a pu survivre qu'en les aggravant.

Les années 80 ont, plus que toutes autres, mis en lumière la faillite des lois économiques capitalistes, le caractère décadent et barbare de ce mode de production. Le capitalisme est né "dans le sang et dans la boue" (Marx). Après une période de croissance et d'extension, il agonise comme une aberration anachronique, une puissance de mort et de destruction.

Sur le plan de la dégradation des conditions matérielles d'existence de l'humanité et en particulier du prolétariat, comme sur celui des contradictions internes du mode de production capitaliste, l'évolution économique des années 80 a été une nouvelle confirmation de la nécessité et de la possibilité de la perspective communiste. En ce sens, les années 80 sont des "années de vérité".

Les prolétaires ne doivent pas voir dans la décomposition du système capitaliste que la source de nouvelles souffrances. Dans les convulsions qui secouent les fondements même du dernier mode d'exploitation de l'histoire, se forgent les conditions de leur émancipation définitive. Telle est la responsabilité qu'ils doivent assumer.

"La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui donneront la mort; elle a en outre produit les hommes qui manieront ces armes - les travailleurs modernes, les prolétaires. " (Marx, Le Manifeste communiste.)

RV.

[1] [5] Nous employons ce terme pour désigner la réalité de tous ces pays, généralement anciennes colonies, qui, arrivés trop tard sur le marché mondial, n'y ont été intégrés qu'en fonction des impératifs des principales puissances dominantes (monoculture, marginalisation des populations par la destruction sans avenir des modes de production pré-capitaliste, etc.). Le terme "pays en développement", tel qu'il est pudiquement employé par les organismes économiques internationaux, n'est qu'un hypocrite mensonge : leurs propres statistiques montrent comment l'écart entre pays développés et sous-développés s'est creusé dans les dernières décennies. Cet écart était évalué à 7 300 dollars de revenu par habitant en 1967, à 10 000 en 1980 et à 12 000 en 1987. Les camarades du groupe Emancipacion Obrera, en Argentine insistent souvent sur le fait que des pays comme l'Argentine ont un degré de développement économique bien plus avancé que des pays comme la Bolivie ou le Tchad. Ce qui est vrai, mais ne change rien à l'existence de traits communs et importants.

[2] [6] Voir en particulier Revue Internationale n° 56.

[3] [7] Pour une définition du concept d'"improductivité" d'un secteur économique, voir notre brochure La décadence du capitalisme.

Questions théoriques:

- Décadence [8]

- L'économie [9]

Emeutes de la faim et répression sanglante au Venezuela : la bourgeoisie massacre

- 3749 reads

Près de 1000 morts, d'après des sources hospitalières (300 d'après le gouvernement), 3 000 manifestants blessés grièvement, 10 000 arrestations, état de siège, suppression de toutes les "libertés", quartier ouvert à 10 000 hommes pour massacrer sans discrimination : le gouvernement "de gauche" de Carlos Andrés Pérez, le partisan d'un "socialisme humaniste qui accepte les normes du système capitaliste", vient de réprimer dans le sang et avec une brutalité inouïe,les émeutes de la faim qu'il a lui même provoquées par un train de mesures qui, du jour au lendemain, ont fait doubler le prix des transports collectif et tripler celui de certains biens de première nécessité. Telles sont les "normes du système capitaliste" en crise. Telle est la réalité qui se cache derrière les discours "humanistes" des fractions "de gauche" du capital qui n'ont rien à envier dans ce domaine à celles "de droite".

Les événements de la première semaine de mars au Venezuela, tout comme ceux d'Algérie en octobre dernier, sont une illustration du seul avenir qu'offre le capitalisme aux classes exploitées : le sang et la misère. Ils constituent un nouvel avertissement aux prolétaires qui garderaient encore quelque illusion sur ces partis dits "socialistes" ou "communistes" qui prétendent les représenter tout en "acceptant les normes du système capitaliste".

Au moment où nous mettons sons presse, nous ne disposons pas encore de toutes les informations sur ces événements. Mais dés à présent il est indispensable de dénoncer ce nouveau massacre commis par la bourgeoisie pour la défense de ses intérêts de classe et les mensonges avec lesquels elle tente de les recouvrir.

DES EMEUTES DE LA FAIM

La presse, en particulier celle de la gauche "socialiste", celle des amis européens du président C.A.Pérez, tente de nier qu'il s'est agi de révoltes contre la faim. Le Venezuela, un des grands pays pétroliers du monde, serait un "pays riche". Les récentes mesures du gouvernement n'auraient eu comme objectif que de faire comprendre à la population que la période de la "manne pétrolière" est terminée et qu'il s'agit -pour "le bien des familles" - de s'adapter aux nouvelles conditions de l'économie mondiale. En somme, les "pauvres" du Venezuela auraient pris de mauvaises habitudes de riches. D s'agissait de les faire revenir à la réalité. Le cynisme de la bourgeoisie est sans limites.

Même aux moments des plus fortes hausses des prix du pétrole, au milieu et à la fin des années 70, la richesse des "pétrodollars" est évidemment restée pour l'essentiel aux mains de la classe dominante locale. Celle-ci s'est même empressée de placer cet argent, ainsi que la plus grosse partie des prêts internationaux, à l'étranger, s'assurant ainsi des revenus plus sûrs et payés en dollars ([1] [10]). Par contre, dés que les revenus de l'or noir ont commencé à baisser, en particulier à partir de 1986, et que le remboursement de la dette internationale se faisait trop lourd, elle a fait porter sur les classes les plus pauvres toute l'aggravation de sa situation économique. L'instrument principal de cette attaque a été l'inflation accompagnée d'une quasi stagnation des salaires. De 13 % en 1986 l'inflation est passée (officiellement) à 40 % en 1988, et l'on prévoit 100 % pour 1989, alors que les salaires (pour ceux qui en ont encore un, le taux "officiel" du chômage en 1988 étant de 25 %) restent loin derrière. La dégradation des conditions d'existence des travailleurs et des millions de "sans-travail" marginalisés dans les bidonvilles, a été foudroyante au cours des dernières années. Jamais le contraste entre l'opulence des riches et le dénuement croissant des pauvres n'a été aussi criant. La faim, pour cette partie de la population, n'est pas une menace pour l'avenir mais une réalité de plus en plus oppressante depuis des années.

C'est pourquoi les récentes mesures gouvernementales, qui impliquent jusqu'au triplement du prix du lait en poudre - base de l'alimentation des enfants - ne pouvaient être vécues que comme la plus brutale provocation. Les émeutes qui ont explosé à Caracas et sa banlieue (4 millions d'habitants) mais aussi dans les principales villes du pays, n'étaient pas une réaction à une soi-disant "baisse de standing", comme l'affirment les dandys de la gauche bien pensante, mais bien des émeutes de la faim : des réactions spontanées à l'aggravation d'une misère devenue insupportable. "Nous préférons nous faire tuer plutôt que continuer à mourir de faim" ont crié des manifestants à la soldatesque déchaînée.

La classe ouvrière peut imposer un rapport de force à la bourgeoisie par la grève et le combat politique de classe. Mais les masses des "sans-travail", les populations marginalisées des pays sous-développés ne peuvent, par elles-mêmes, répondre aux attaques du capital que par l'action désespérée des pillages et des émeutes sans issue. Le fait que leurs premières actions aient consisté à piller des épiceries (dont beaucoup pratiquent la pénurie pour faire monter les prix) et des supermarchés d'alimentation, dit clairement que c'est de la faim qu'il s'agit.

Les émeutes de début mars au Venezuela sont tout d'abord cela : la réponse des masses marginalisées aux attaques de plus en plus barbares du capitalisme mondial en crise. Elles font partie des secousses qui ébranlent de plus en plus fortement les fondements mêmes de la société capitaliste en décomposition.

LE VERITABLE VISAGE DE LA DEMOCRATIE BOURGEOISE

Mais la barbarie du capitalisme décadent ne s'arrête pas au niveau économique. La répression à laquelle s'est livrée la bourgeoisie au Venezuela est éloquente. A l'ampleur de la boucherie il faut ajouter sa sauvagerie : blessés achevés sur le trottoir, enfants assassinés devant les parents, chambre de torture installée dans une pension de famille désaffectée, etc.

Jamais la bourgeoisie vénézuélienne, qui a pourtant gouverné avec des régimes militaires pendant des décennies, ne s'était livrée à un tel carnage. En une semaine la réalité a fait voler en éclats le mythe tant vanté de "la démocratie, rempart contre la dictature militaire". La "démocratie" n'est que le masque anesthésiant de la pire brutalité bourgeoise. C'est ce qu'a clairement montré le travail, main dans la main, du gouvernement d'Accion Democratica, parti membre de l'Internationale socialiste, et des gorilles de l'année pour protéger leurs biens, leur argent, leurs lois, leur système.

Ceux qui aujourd'hui se lamentent sur les "dangers que ces événements font courir à la fragile démocratie vénézuélienne" sont les mêmes qui ont préparé la répression en faisant croire qu'en votant aux récentes élections, pour C.A.Pérez ou tout autre, "on serait protégés des militaires".

C'EST LA BOURGEOISIE MONDIALE QUI S'EST LIVREE A UN BAIN DE SANG AU VENEZUELA

Mais le président C.A.Pérez n'est pas seulement le représentant de la bourgeoisie locale. Sa réaction en défense des intérêts de sa classe est la même que celle de tout gouvernement bourgeois qui se sent menacé. Un aréopage de chefs d'Etats s'est chargé de le lui manifester cérémonieusement, quelques semaines avant le massacre, au cours de son intronisation comme nouveau président. Fidel Castro lui à même déclaré : "Il faut un leader à l'Amérique Latine, et ce sera toi.". Quelques mois auparavant il se réunissait à Paris, dans une conférence de l'Internationale socialiste. Les socialistes suédois, anglais, les Willy Brandt d'Allemagne, Mitterrand de France, Craxi d'Italie, Kreysky d'Autriche, Gonzales d'Espagne, Soares du Portugal, Papandreou de Grèce, etc. tous ces vibrants "démocrates socialistes", "humanistes" reconnaissent chaleureusement ouvertement comme l'un des leurs celui qui restera comme le boucher de Caracas.

Les "démocrates" du monde entier cherchent à présenter le gouvernement vénézuélien comme une "victime du FMI". Celui-ci serait une sorte de "monstre impitoyable", venu d'on ne sait où, pour contraindre les bourgeois des pays les plus endettés à exploiter et à engendrer toujours plus de misère et d'oppression, à être des bourgeois. Mais, en réclamant le remboursement de la dette, en réprimant ceux qui s'attaquent à l'ordre établi, le FMI et C.A.Pérez ne font qu'appliquer les "nonnes du système capitaliste", les normes de tous les bourgeois du monde. C'est leur "ordre" qui a été rétabli au Venezuela, celui qu'ils font régner dans tous les pays et pour le maintient duquel ils n'ont jamais hésité à employer les méthodes les plus barbares.».

Un "ordre" qui pourrit sur pied dans la barbarie et que seul le prolétariat mondial pourra détruire.

Pour la classe ouvrière, au Venezuela comme dans tous les pays et en particulier dans les plus industrialisés ces événements constituent, en ce sens, un nouveau rappel des responsabilités historiques qui sont les siennes.

[1] [11] Le montant des investissements de la bourgeoisie à vénézuélienne à l'étranger (aux Etats-Unis en particulier) est supérieur au montant de la dette extérieure du pays : 30 milliards de dollars. C'est dire toute l'hypocrisie de la bourgeoisie locale qui prétend justifier par les "diktats du FMI", la misère qu'elle impose.

Géographique:

- Vénézuela [12]